Какая форма международно правового признания была в отношении россии после распада ссср

Обновлено: 28.06.2024

Дипломатическое признание СССР — признание существования СССР международным сообществом, а также факт установления дипломатических отношений с европейскими и азиатскими государствами.

Международная обстановка во время подписания Брестского мира

С созданием Советов Россия находилась в международной изоляции. Совет народных комиссаров под управлением Литвинова боролся за дипломатическое признание как России, так и прочих советских республик. При этом страны Антанты воздерживались от контактов с Советами, надеясь, что в новой России возникнет правительство, более угодное западным странам.

Однако существовали неофициальные связи со Штатами, Францией и Британией. В последней даже назначили лицо, ведавшее неофициальными контактами с советской Россией. Самому Литвинову предоставляли дипломатические привилегии, причем право пользования дипломатическими шифрами в том числе.

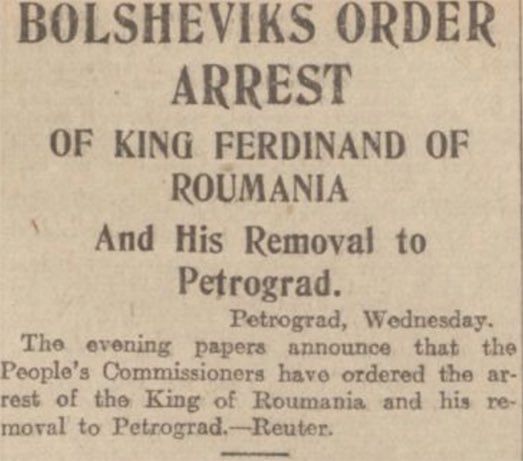

14 января 1918 года правительству России удалось заставить Антанту пойти на контакты после инцидента Диаманди. Суть конфликта состояла в том, что большевики арестовали официального представителя Румынии — Константина Диаманди. Чтобы решить этот вопрос, была поднята вся дипломатия Антанты. Таким образом, с Советами впервые заговорили на официальном уровне. Самого Диаманди освободили 16 января.

С возобновление германского наступления 18 февраля — 3 марта 1918 года стали говорить об официальном признании советской России. Хотя фактически Советы уже были признаны Берлином и его союзниками, ведь между СССР и Германией существовал Брестский мир: соглашения такого уровня не подписываются с несуществующими странами. Таким образом, для Германии, Австро-Венгрии, Турции, Болгарии и оккупированных германцами территорий был неоспорим факт наличия РСФСР на мировой арене.

Вместе с тем подписание Брестского мира сделало Антанту более враждебной, и вопрос о признании Советов оказался снят с повестки. Однако неофициальные связи не оборвались.

Международные отношения во время иностранной интервенции в Россию

По мере подготовки интервенции сворачивались и неофициальные каналы. 25 июля 1918 года иностранные послы уехали из Вологды в Архангельск, уже занятый интервентами. С началом Ноябрьской революции 1918 года в Германии Брестский мир оказался расторгнут. Советско-германские отношения подверглись аннулированию, равно как и отношения России с германскими союзниками. Советы снова оказались в международной изоляции.

Работа по ее преодолению шла в двух направлениях: заключение мирных соглашений с государствами, находящимися на территории бывшей Российской империи, и подписание договоров с азиатскими странами.

2 февраля 1920 года состоялось заключение Советско-эстонского мирного договора. 12 июля 1920 года — Советско-литовского мирного договора. 11 августа 1920 года — Советско-латвийского мирного договора. 14 октября 1920 года — Советско-финляндского мирного договора.

После Советско-польской войны 1919-1920 годов 18 марта 1921 года РСФСР и УССР подписали с Варшавой Рижский мир. Благодаря этому советская дипломатия во главе с Чичериным урегулировала вопросы с западными соседями.

16 марта 1921 года было подписано Советско-британское торговое соглашение. Позднее такие договоры появились и с прочими западными государствами. Однако это не снимало всех политических вопросов.

Параллельно шла работа в азиатском направлении. Россия придерживалась антиимпериалистических позиций, пусть сама вторглась в Монголию и Иран. На деле Москва предлагала вернуть независимость Ирану, Афганистану и Монголии, что несколько осложняло советско-британские и советско-китайские отношения.

12 февраля 1921 года был подписан Советско-иранский договор. 27 мая 1919 года Россия признала суверенитет Афганистана и уже в октябре месяце установила дипломатические отношения с обеими странами. 28 февраля 1921 года Россия и Афганистан подписали договор о дружбе.

Помимо этого, советские страны поддержали новое турецкое правительство М. Кемаля. 16 марта 1921 года состоялось заключение Советско-турецкого соглашения. Оно урегулировало прежние разногласия и решило турецко-армянские территориальные споры.

В 1921 году к власти в Монголии пришла Монгольская народно-революционная партия. 5 ноября 1921 года был подписан Советско-монгольский договор о дружбе.

Признание СССР мировым сообществом

По окончании Гражданской войны 1917-1922 годов Советы допустили к участию в Генуэзской конференции 1922 года. Несмотря на то, что она прошла не совсем удачно и не были урегулированы экономические споры, Россия установила контакты с Германией. Их итогом стало подписание Рапалльского договора 1922 года.

7 февраля 1924 года Муссолини формально признал существование СССР. 28 октября то же сделала Франция. 29 февраля 1924 года были установлены советско-австрийские отношения, а 10 марта — советско-норвежские, 18 марта — советско-шведские, 18 октября — советско-датские, 18 марта — советско-греческие, 4 августа — советско-мексиканские.

31 мая 1924 года был подписан договор с Китаем о восстановлении дипломатии и о контроле Советами Китайско-Восточной железной дороги. 20 января 1925 года начались дипломатические отношения с Японией. 15 мая 1925 года японские части ушли из Сахалина. 21-22 августа 1926 года были установлены отношения с Уругваем.

Таким образом, из крупных государств Советы имели проблемы только со Штатами и Швейцарией. Однако это изменилось с началом правительства Ф. Рузвельта. 16 ноября 1933 года были установлены официальные каналы между Москвой и Вашингтоном, 28 июля — между Москвой и Мадридом.

9 июня 1934 года в условиях курса на систему коллективной безопасности были установлены связи с Чехословакией. В 1935 году состоялось подписание советско-чехословацкого соглашения о взаимопомощи. 30-е годы стали временем, когда Москва установила контакты с Бельгией, Люксембургом, Румынией, Венгрией, Болгарией, Албанией и Колумбией.

Окончательное политические признание СССР состоялось, когда его приняли в Лигу Наций 18 сентября 1934 года.

Вместе с тем развернувшийся Мюнхенский сговор 1938 года вернул Москву в международную изоляцию. Во время Второй мировой войны Советы признала большая часть латиноамериканских государств, а также Австралия, Канада и Новая Зеландия. 18 марта 1946 года начались отношения со Швейцарией. Далее, в период восстановления после Второй мировой войны, международная изоляция Советов была окончательно преодолена.

Правопреемство государств – это переход определенных прав и обязанностей от одного государства-субъекта международного права к другому. Правопреемство – это сложный международный правовой институт, нормы данного института были кодифицированы в Венской конвенции от 1978 г. о правопреемстве государств в отношении договоров и в Венской конвенции от 1983 г. о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов.

Существуют две основные теории по поводу правопреемства государств.

Согласно универсальной теории правопреемства государств государство-преемник полностью наследует права и обязанности, которые принадлежали государству-предшественнику. Представители данной теории (Пуффендорф, Ваттель, Блюнчли) считали, что все международные права и обязанности государства-предшественника переходят к государству-преемнику, так как личность государства остается неизменной.

Негативная теория правопреемства. Ее представитель А. Кейтс считал, что при смене власти в одном государстве на другую международные договоры государства-предшественника отбрасываются. Разновидностью данной теории является концепция tabularasa, которая означает, что новое государство начинает свои договорные отношения заново.

Таким образом, в правопреемстве государств выделяют правопреемство в отношении международных договоров, государственной собственности, государственных архивов и в отношении государственных долгов.

Правопреемство в отношении международных договоров предполагает, что новое независимое государство не обязано сохранять в силе какой-либо договор или становиться его участником в силу исключительно того факта, что в момент правопреемства договор был в силе в отношении территории, являющейся объектом правопреемства (ст. 16 Венской конвенции от 1978 г.).

Правопреемство в отношении государственной собственности предполагает, что переход государственной собственности от государства-предшественника к государству-преемнику происходит без компенсаций, если иное не предусмотрено соглашением между сторонами.

Правопреемство в отношении государственных архивов предполагает, что государственные архивы переходят к новому независимому государству от государства-предшественника полностью.

Правопреемство в отношении государственных долгов зависит от того, какое государство является правопреемником: часть государства-предшественника, два объединившихся государства или новое независимое государство. Долг государства-предшественника переходит к государству-преемнику, размер долга зависит от вида государства-правопреемника.

МИД РФв январе1992 г. заявил, что РФ продолжает осуществлять права и выполнять обязательства, вытекающие из международных договоров, заключенных Союзом ССР, и просит рассматривать Российскую Федерацию в качестве стороны всех действующих международных договоров вместо бывшего СССР.

Движимая и недвижимая собственность бывшего Союза ССР за пределами его территории, инвестиции, находящиеся за рубежом, были распределены в соответствии со следующей шкалой фиксированных долей в процентах на основе единого агрегированного показателя: Азербайджанская Республика — 1,64; Республика Армения — 0,86; Республика Беларусь — 4,13; Республика Казахстан — 3,86; Республика Кыргызстан — 0,95; Республика Молдова — 1,29; РФ — 61,34; Республика Таджикистан — 0,82; Туркменистан — 0,70; Республика Узбекистан — 3,27; Украина — 16,37. Совокупная доля Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии составила 4,7.

Каждая сторона — участник Соглашения 1992 г. имеет право на самостоятельное владение, пользование и распоряжение причитающейся и отошедшей к ней фиксированной долей от всей собственности бывшего СССР, а также правом на ее выделение в натуре.

В соответствии с Указом Президента РФ от 8 февраля 1993 г. РФ как государство — продолжатель Союза ССР приняла на себя вес права на недвижимую собственность бывшего СССР, находящуюся за рубежом, а также выполнение всех обязательств, связанных с использованием этой собственности.

Соглашение о правопреемстве в отношении государственных архивов бывшего Союза ССР 1992 г. предусматривает переход под юрисдикцию государств — участников СНГ государственных архивов и других архивов союзного уровня, включая государственные отраслевые архивные фонды бывшего Союза ССР, находящиеся на их территории. Стороны данного Соглашения имеют право на возвращение тех фондов, которые образовались на их территории и в разное время оказались за их пределами.

В случае, когда отсутствует возможность физического выделения комплекса документов, каждое государство — член СНГ имеет право доступа к ним и получения необходимых копий.

В соответствии с Договором о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза ССР 1991 г. бывшие союзные республики приняли на себя обязательство участвовать в погашении и вести расходы по обслуживанию государственного внешнего долга СССР в долях, согласованных сторонами. Доля России составляет 61,34%, Украины — 16,37, Республики Беларусь — 4,13, Узбекистана — 3,27, Казахстана — 3,86%. Доля остальных республик составляет от 1,62 до 0,62%. Каждая из сторон несет раздельную в отношении других сторон ответственность по выплате причитающейся ей доли долга. Государства-участники взаимно гарантируют, что после полного погашения какой-либо из сторон суммы долга, причитающейся этой стороне, они не будут предъявлять к этой стороне никаких претензий по оставшейся непогашенной части долга.

Стороны договорились, что моментом правопреемства в соответствии с Договором является 1 декабря 1991 г.

В дальнейшем процедура погашения государственного внешнего долга СССР была уточнена двусторонними соглашениями, заключенными сторонами Договора 1991 г. Например, РФ и Украина 9 декабря 1994 г. подписали Соглашение, в соответствии с которым Украина передала, а РФ приняла на себя обязательства по выплате доли Украины во внешнем государственном долге бывшего Союза ССР.

Распад СССР – это процесс системной дезинтеграции, приведший к прекращению существования такого государства, как Союз Советских Социалистических Республик.

Официально распад СССР был завершен к 26 декабря 1991 года. Именно тогда М.С. Горбачев объявил о прекращении своей деятельности на посту Президента СССР. В общем виде основные предпосылки крушения Советского Союза представлены на рисунке 1. Так или иначе, в основе падения СССР лежал целый ряд причин экономического, политического и национального характера. Свой вклад в дезинтеграционный процесс внесли и отношения республик и центра.

Рисунок 1. Предпосылки распада СССР. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

На протяжении столетия Российская империя, а после и СССР считались одними из наиболее крупных игроков на международной арене (во второй половине ХХ века за пальму первенства пришлось бороться с США). Распад Советского Союза стал одним из крупнейших геополитических событий ХХ столетия и имел множество последствий политического, экономического, социального и международно-правового характера.

Итоги распада СССР

В 1991 году СССР распался на множество отдельных государств, фактически уступив право на международное господство в мире США. Получив государственную независимость, республики потеряли гораздо больше в экономике и иных сферах жизни.

Российские и зарубежные исследователи часто рассматривают международно-правовые последствия распада Советского Союза преимущественно в двух базовых аспектах – экономическом и геополитическом. При этом большинство из них старается оценивать эти последствия в глобальных масштабах.

Одним из важнейших итогов распада СССР стал развал некогда могучего многонационального государства, играющего важную роль в системе международно-правовых отношений и завершение советского периода в истории отечества. В результате двухполюсный мир был разрушен, а на мировой арене появились новые государства.

Готовые работы на аналогичную тему

В целом справедливо говорить о том, что мнения относительно международно-правовых последствий распада СССР разделились на два лагеря:

Последствия распада СССР в системе международных отношений и права

В результате распада Советского Союза соотношение сил на мировой арене изменилось. Для нашей страны он обернулся потерей практически четверти территории государства. Кроме того, была утрачена значительная часть морских границ (на Балтийском и Черном морях). В результате произошло сокращение сырьевой базы страны, а на территориях новых государств, вышедших из состава Советов, так и остались многие военные объекты. Сама же Россия, в виду экономических кризисов, попала в список развивающихся стран и, в виду тяжелой внутренней ситуации, фактически потеряла статус сверхдержвы.

Главный стратегический противник и оппонент Советского Союза (США) признал распад СССР как победу в холодной войне, хотя России се же удалось сохранить за собой статус ядерной державы (все ядерное оружие, находившееся на территории Белоруссии, Казахстана и Украины, к 1994 году было передано России). США получили стратегическое преимущество.

Территория бывшего Советского Союза превратилась в один из наиболее нестабильных в военном отношении районов. Его распад привел к ликвидации единого международного правового пространства, сделав невозможным разрешение конфликтов в рамках общесоюзной конституционной процедуры под защитой общесоюзной нейтральной армии. Некоторым из независимых государств, которые возникли на месте СССР, до сих пор не удалось найти эффективную форму политического и экономического сотрудничества.

Как бы там ни было, сегодня России уже удалось встать на путь восстановления былой мощи. Кроме того, в системе международных отношений выделилась новая сверхдержава – Китай. За последние десятилетия ему удалось совершить огромный прогресс, благодаря которому КНР превратилась в страну с одной из наиболее эффективных экономик мира.

В настоящее время Российская Федерация движется по пути восстановления статуса сверхдержавы. Вместе с тем, влияние США на мировое сообщество постепенно уменьшается.

- приднестровскую проблему в Молдове;

- проблемы, связанные с попытками отделения Абхазии, Аджарии и Южной Осетии от Грузии и пр.

Современная Россия не отстраняется от проблемы бывшего СССР, напротив, она стремится укрепить свои позиции и влияние на пространстве бывших Советов.

Дипломатическое признание СССР — признание существования СССР международным сообществом, а также факт установления дипломатических отношений с европейскими и азиатскими государствами.

Международная обстановка во время подписания Брестского мира

С созданием Советов Россия находилась в международной изоляции. Совет народных комиссаров под управлением Литвинова боролся за дипломатическое признание как России, так и прочих советских республик. При этом страны Антанты воздерживались от контактов с Советами, надеясь, что в новой России возникнет правительство, более угодное западным странам.

Однако существовали неофициальные связи со Штатами, Францией и Британией. В последней даже назначили лицо, ведавшее неофициальными контактами с советской Россией. Самому Литвинову предоставляли дипломатические привилегии, причем право пользования дипломатическими шифрами в том числе.

14 января 1918 года правительству России удалось заставить Антанту пойти на контакты после инцидента Диаманди. Суть конфликта состояла в том, что большевики арестовали официального представителя Румынии — Константина Диаманди. Чтобы решить этот вопрос, была поднята вся дипломатия Антанты. Таким образом, с Советами впервые заговорили на официальном уровне. Самого Диаманди освободили 16 января.

С возобновление германского наступления 18 февраля — 3 марта 1918 года стали говорить об официальном признании советской России. Хотя фактически Советы уже были признаны Берлином и его союзниками, ведь между СССР и Германией существовал Брестский мир: соглашения такого уровня не подписываются с несуществующими странами. Таким образом, для Германии, Австро-Венгрии, Турции, Болгарии и оккупированных германцами территорий был неоспорим факт наличия РСФСР на мировой арене.

Вместе с тем подписание Брестского мира сделало Антанту более враждебной, и вопрос о признании Советов оказался снят с повестки. Однако неофициальные связи не оборвались.

Международные отношения во время иностранной интервенции в Россию

По мере подготовки интервенции сворачивались и неофициальные каналы. 25 июля 1918 года иностранные послы уехали из Вологды в Архангельск, уже занятый интервентами. С началом Ноябрьской революции 1918 года в Германии Брестский мир оказался расторгнут. Советско-германские отношения подверглись аннулированию, равно как и отношения России с германскими союзниками. Советы снова оказались в международной изоляции.

Работа по ее преодолению шла в двух направлениях: заключение мирных соглашений с государствами, находящимися на территории бывшей Российской империи, и подписание договоров с азиатскими странами.

2 февраля 1920 года состоялось заключение Советско-эстонского мирного договора. 12 июля 1920 года — Советско-литовского мирного договора. 11 августа 1920 года — Советско-латвийского мирного договора. 14 октября 1920 года — Советско-финляндского мирного договора.

После Советско-польской войны 1919-1920 годов 18 марта 1921 года РСФСР и УССР подписали с Варшавой Рижский мир. Благодаря этому советская дипломатия во главе с Чичериным урегулировала вопросы с западными соседями.

16 марта 1921 года было подписано Советско-британское торговое соглашение. Позднее такие договоры появились и с прочими западными государствами. Однако это не снимало всех политических вопросов.

Параллельно шла работа в азиатском направлении. Россия придерживалась антиимпериалистических позиций, пусть сама вторглась в Монголию и Иран. На деле Москва предлагала вернуть независимость Ирану, Афганистану и Монголии, что несколько осложняло советско-британские и советско-китайские отношения.

12 февраля 1921 года был подписан Советско-иранский договор. 27 мая 1919 года Россия признала суверенитет Афганистана и уже в октябре месяце установила дипломатические отношения с обеими странами. 28 февраля 1921 года Россия и Афганистан подписали договор о дружбе.

Помимо этого, советские страны поддержали новое турецкое правительство М. Кемаля. 16 марта 1921 года состоялось заключение Советско-турецкого соглашения. Оно урегулировало прежние разногласия и решило турецко-армянские территориальные споры.

В 1921 году к власти в Монголии пришла Монгольская народно-революционная партия. 5 ноября 1921 года был подписан Советско-монгольский договор о дружбе.

Признание СССР мировым сообществом

По окончании Гражданской войны 1917-1922 годов Советы допустили к участию в Генуэзской конференции 1922 года. Несмотря на то, что она прошла не совсем удачно и не были урегулированы экономические споры, Россия установила контакты с Германией. Их итогом стало подписание Рапалльского договора 1922 года.

7 февраля 1924 года Муссолини формально признал существование СССР. 28 октября то же сделала Франция. 29 февраля 1924 года были установлены советско-австрийские отношения, а 10 марта — советско-норвежские, 18 марта — советско-шведские, 18 октября — советско-датские, 18 марта — советско-греческие, 4 августа — советско-мексиканские.

31 мая 1924 года был подписан договор с Китаем о восстановлении дипломатии и о контроле Советами Китайско-Восточной железной дороги. 20 января 1925 года начались дипломатические отношения с Японией. 15 мая 1925 года японские части ушли из Сахалина. 21-22 августа 1926 года были установлены отношения с Уругваем.

Таким образом, из крупных государств Советы имели проблемы только со Штатами и Швейцарией. Однако это изменилось с началом правительства Ф. Рузвельта. 16 ноября 1933 года были установлены официальные каналы между Москвой и Вашингтоном, 28 июля — между Москвой и Мадридом.

9 июня 1934 года в условиях курса на систему коллективной безопасности были установлены связи с Чехословакией. В 1935 году состоялось подписание советско-чехословацкого соглашения о взаимопомощи. 30-е годы стали временем, когда Москва установила контакты с Бельгией, Люксембургом, Румынией, Венгрией, Болгарией, Албанией и Колумбией.

Окончательное политические признание СССР состоялось, когда его приняли в Лигу Наций 18 сентября 1934 года.

Вместе с тем развернувшийся Мюнхенский сговор 1938 года вернул Москву в международную изоляцию. Во время Второй мировой войны Советы признала большая часть латиноамериканских государств, а также Австралия, Канада и Новая Зеландия. 18 марта 1946 года начались отношения со Швейцарией. Далее, в период восстановления после Второй мировой войны, международная изоляция Советов была окончательно преодолена.

Международно-правовое признание Советского государства — хронологический порядок установления дипломатических отношений РСФСР и (с 30 декабря 1922 года) СССР с другими государствами с момента прихода и закрепления советской власти в России и до момента распада СССР.

№ Государство Дата признания

Список неполный, в 1920 году РСФСР признала не только Латвия, но Эстония и Литва, наверное есть и другие погрешности.

Исправьте, пожалуйста, название темы на

Международное признание Советской России

Такое впечатление, что большевики руководили процессом признания - заставляли признавать не тогда, когда кому вздумается, а в строго определенные дни. Желательно скопом.)))

Такое впечатление, что большевики руководили процессом признания - заставляли признавать не тогда, когда кому вздумается, а в строго определенные дни. Желательно скопом.)))

Недаром г-жа Алиса говорит, что нельзя доверять Википедии. 23 июля 1923 года СССР принял на себя полномочия по ведению международных отношений от советских республик -

Правительства РСФСР, Украинской ССР (нотой от 16 июля 1923 г.), Белорусской ССР (нотой от 21 июля), ЗСФСР (нотой от 21 июля 1923 г.) уведомили представителей иностранных государств о том, что ведение всех международных сношений советских республик, а также осуществление всех их международных Договоров и соглашений передано ими правительству СССР. Вслед за тем, 23 июля 1923 г., правительство Советского Союза со своей стороны направило ноту представителям иностранных государств, сообщая о принятии на себя внешних сношении всех советских республик. В этой же ноте сообщалось, что ввиду объединения советских республик осуществление внешней торговли Союза возложено, на основе государственной монополии, на внутренние и заграничные органы Народного комиссариата внешней торговли СССР.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НОТА ПОСЛАМ СОЮЗНЫХ СТРАН

Сим честь имею известить Вас, господин посол, что Всероссийский Съезд Советов Рабочих и Солдатских Депутатов организовал 26 октября новое Правительство Российской Республики, в виде Совета Народных Комиссаров. Председателем этого Правительства является Владимир Ильич Ленин, руководство внешней политикой поручено мне, в качестве Народного Комиссара по иностранным делам.

Обращая Ваше внимание на одобренный Всероссийским Съездом Советов Рабочих и Солдатских Депутатов текст предложения перемирия и демократического мира без аннексий и контрибуций, на основе самоопределения народов, честь имею просить Вас смотреть на указанный документ, как на формальное предложение немедленного перемирия на всех фронтах и немедленного открытия мирных переговоров, - предложение, с которым полномочное Правительство Российской Республики обращается одновременно ко всем воюющим народам и к их правительствам.

Примите уверение, господин посол, в глубоком уважении Советского Правительства к народу Вашей страны, который не может не стремиться к миру, как и все остальные народы, истощенные и обескровленные этой беспримерной бойней.

Народный Комиссар по иностранным делам Л. Троцкий.

8 ноября 1917 г.

ОТЪЕЗД ИНОСТРАННЫХ ДИПЛОМАТОВ ИЗ ПЕТРОГРАДА

Пришедшие к власти в России в октябре 1917 г. большевики, намереваясь положить в основание социалистического государства законы, соответствующие новому общественному порядку, объявили об аннулировании Свода законов Российской империи, бывшего плодом творческого труда многих поколений отечественных правоведов. Однако жизнь заставила Советское государство вернуться ко многим правовым нормам, выработанным в предшествующие десятилетия, подтвердив тем самым ставшую уже азбучной истину о тесной связи времен, о невозможности уничтожить преемственность в развитии правовых, а равно и других общественных институтов и ценностей. В конце концов все революции смирялись с дореволюционным правом и восстанавливали многие его элементы путем их включения в новую правовую систему.

В области дипломатии разрыв с прошлым оформил Приказ народного комиссара по иностранным делам от 26 ноября (ст. стиля) 1917 г. "Об увольнении послов, посланников и членов посольств" который касался представителей Временного правительства, не давших ответа на предложение работать под руководством советской власти. Одновременно с данным актом дипломатические агенты советской власти (из числа бывших политэмигрантов-большевиков) были назначены в отдельные европейские столицы: в Лондон, Стокгольм, Берн, Париж, Берлин. Гораздо более сложной оказалась для новой власти проблема выстраивания отношений с иностранными представительствами в самой России.

В первые месяцы после Октября союзники, не имея еще плана определенных действий в отношении нового правительства России, в надежде на продолжение ею войны с державами германо-австрийского блока, не прерывали официальных сношений своих представительств с НКИД. Но в конце февраля 1918 г., непосредственно перед подписанием Брест-Литовского мира, когда у правительств союзных держав стали вызревать мысли о возможной интервенции, их представители во главе со старшиной дипломатического корпуса, американским послом Давидом Френсисом, переселились в Вологду. Она могла стать важным пунктом связи между Сибирью, где вызревало восстание против советской власти, и Архангельском, откуда должны были прийти интервенты. В Москве и Петрограде были оставлены дипломатические секретари или военные атташе, вскоре принявшие активное участие в подпольной деятельности, направленной на свержение советской власти.

Переезд дипломатического корпуса из столицы в провинцию являлся открытым выражением нежелания признавать Правительство РСФСР. Френсис называл эту акцию "самоаккредитованием" корпуса союзных держав "при русском народе, подавленном Советами", а свое вологодское сидение - "войной контрразведок без формальных военных действий". Местные органы советской власти тем не менее оказывали бежавшим дипломатам любезный прием, поддерживая с ними видимость формального общения. Правительство республики, в свою очередь, пыталось, с одной стороны, пресечь контрреволюционную деятельность остатков столичного дипкорпуса, а с другой - убедить засевших в Вологде дипломатов переехать в Москву ввиду невозможности обеспечить им положенную их статусу охрану.

Они покинули Вологду в конце июля 1918 г., намереваясь встретить в Архангельске войска союзников, в сопровождении и под охраной которых должно было состояться их возвращение в Петроград. Однако организация "северного антисоветского фронта" была временно отложена в связи с признанием союзниками правительств некоторых белогвардейских группировок, которым интервенция в первую очередь должна была помочь свергнуть советскую власть. Дипломатические сношения бывших союзников с РСФСР были окончательно прекращены. Все ее немногочисленные представители подверглись высылке из стран пребывания, а новые перестали допускаться к исполнению дипломатической службы.

ПОСОЛЬСТВО США В ВОЛОГДЕ 1918 г.

ДИПЛОМАТИЯ И ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯ

Троцкий вызволил бывшего царского дипломата Георгия Васильевича Чичерина из английской тюрьмы, где он сидел за пропаганду идеи немедленного окончания войны, и сделал своим заместителем в наркомате. Чичерина Троцкий знал давно: Георгий Васильевич еще в первую русскую революцию 1905 года примкнул к социал-демократам.

Когда в Соединенных Штатах были приговорены к смертной казни несколько анархистов, их питерские единомышленники решили провести под окнами американского посольства демонстрацию протеста. Сотрудники НКИД не без злорадства предупредили об этом посла. Тот немедленно обратился к Ленину с требованием обеспечить безопасность посольства. Ленин сделал наркомату выговор: зачем лишний раз пугать послов?

1 января 1918 года американский посол Фрэнсис позвонил Ленину и попросил принять весь дипломатический корпус — Троцкого не было в Москве. Ленин дал согласие. Сотрудники НКИД не хотели устраивать такую беседу в парадном зале, украшенном разноцветными половиками и зеркальным трюмо. Кабинет Ленина был небольшим, не слишком подходящим для встречи, но все же остановились на этом варианте. Натащили туда побольше стульев и пошли встречать дипломатов.

Первым появился американский посол. Как дуайен дипломатического корпуса, он представлял Ленину всех дипломатов, и они обменивались рукопожатиями. Затем американский посол, а вслед за ним и французский решительно потребовали освободить румынского посланника. Им зачитали телеграмму Льва Троцкого, в которой говорилось о нападении румын на российские войска. Дипломаты объяснения не приняли и не могли согласиться с превращением посла в заложника. Особенно возмутился сербский посланник Спалайкович, который произнес целую речь. Ленина сия картина страшно развеселила. На этом встреча, которая произвела сильное впечатление на иностранных дипломатов, закончилась. Ленин обещал румынского посла отпустить. Но румыны объявили об аннексии Бессарабии. Совнарком разорвал отношения с Румынией.

Gonfaloniere di Giustizia

ПРЕДПИСАНИЕ ЛЕНИНА ОБ АРЕСТЕ РУМЫНСКОГО ПОСОЛЬСТВА

31 декабря (13 января 1918 г.). Предписание Председателя

СП К В. И. Ленина об аресте всех членов румынского

посольства и миссии и служащих официальных

румынских учреждений.

Подлинник, 1 л., автограф В. И. Ленина; пометка Н. П. Горбунова:

Передано Подвойскому 31/XII 13У2 часов. Архив, ф. 2,

on. 1, ед. хр. 5074.

Предписывается арестовать немедленно всех членов румынского

посольства и румынской миссии, а равно всего состава служащих

при всех учреждениях посольства, консульства и прочих официальных

румынских учреждений

Американские СМИ сильно преувеличили намерения большевиков -

ПЕРВЫЙ НАРКОМИНДЕЛ ТРОЦКИЙ

Дипломатическая изоляция Советского государства в первые годы Советской власти, во время Гражданской войны и Военной интервенции привела к тому, что официальные и неофициальные представительства НКИД РСФСР за рубежом были ликвидированы, а первые советские дипломаты Иоффе А. А., Литвинов М. М., Воровский В. В., Берзин Я. А. и др. высланы из соответствующих стран и возвратились в Москву.

Троцкий сталкивается с задачей преодолеть сопротивление бастующих сотрудников бывшего министерства иностранных дел, осуществить планировавшееся большевиками опубликование тайных договоров царского правительства, а также заключить мир и добиться международного признания новой власти.

Если с первой задачей Троцкий справился, то заключение справедливого мира и международное признание Советского правительства оказалось как для него, так и, в течение долгого времени, для последующих наркомов, непосильной задачей. Советская республика не была признана ни одним государством мира, за исключением Германии, мирные переговоры в Брест-Литовске закончились немецким наступлением весной 1918 года, и подписанием мира на крайне невыгодных для России условиях. 22 февраля 1918 года Троцкий подаёт в отставку в знак протеста против заключения Брестского мира, в марте 1918 года председатель Совнаркома Ленин В. И. назначает его на должность наркомвоена (впоследствии — наркомвоенмор и предреввоенсовета).

В течение ноября была проведена реорганизация НКИД. К концу января 1918 г. общее число сотрудников комиссариата достигло 200 человек. В их числе оказались ставшие впоследствии видными дипломатами В.В.Воровский, Л.М.Карахан, М.М.Литвинов,Я.З.Суриц и другие.

Читайте также: