В каком году были введены паспорта для крепостных крестьян

Обновлено: 01.06.2024

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Вначале право выдавать подобные грамоты принадлежало исключительно царю, затем, наряду с ним, в конце XVI - в первую половину XVII века также центральным московским учреждениям - Приказам (Посольскому, Иноземскому, Сибирскому, Разрядному) и Приказу Казанского Двора. Но с середины XVII века даже паспорта на выезд из государства стали выдаваться воеводами, особенно если их области находились далеко от Москвы.

В Уложении 1649 года, основном своде законов Русского государства, уже тогда говорилось, что воеводам, проявившим волокиту с выдачей заграничного паспорта и причинившим этой задержкой купцу убыток, царский указ грозил взыскать убытки вдвое.

Что касается внутренних паспортов, то их необходимость не ощущалась еще в течение почти целого столетия. У российских мелких ремесленников, крестьян и прочего рабочего люду не было средств да и надобности выезжать за пределы России, а "дворянскому сословию" для этого никаких особых документов не требовалось. Привилегией передвигаться по всей стране без паспорта и жить в любом ее населенном пункте без документов наделялись следующие категории: титулованной знати: князья, графы, бароны, поместное дворянство, служилое дворянство, хотя бы и не имевшее ни крепостных, ни земли, офицеры армии и флота, даже не имевшие дворянского звания, чиновники государственных учреждений независимо от происхождения, духовенство - за исключением странствующих монахов, профессура университетов и учителя гимназий и других городских училищ, врачи, почетные и потомственные граждане в городах, вышедшие из мещанской среды, купцы 1-й и 2-й гильдии.

Так продолжалось до 1703 года, когда на 101-м острове в дельте Невы началось строительство новой столицы России - Санкт-Петербурга. Строился судоходный обводной канал у Ладожского озера; строились и работали крупные металлургические заводы на Урале; строились военные корабли на Волге и Ладоге. Везде требовались рабочие и специалисты. Тогда, в 1724 году Петр I и Сенат издают ряд указов, вводящих для значительной части населения внутри страны, разного рода документы, идентичные, по современным понятиям, паспортам.

Эти законодательные акты и образовали ту "паспортную" систему в России, которая была характерна для XVIII века и первой половины XIX века.

Со временем, роль различных документов идентичных паспорту в России постепенно меняется, и из документов разрешающих проезд по России, они превращаются в документы, разрешающие тому или иному лицу отлучку из постоянного места жительства. По существу, этими документами, разрешалась миграция населения на всей территории России, и они приобретал статус паспорта.

Местом постоянного жительства признавалось: для дворян, чиновников, почетных граждан и купцов - место, где они работали, по службе, занятию или промыслу и место, где они имели недвижимое имущество, домашнее обзаведение или оседлость. Таким образом, для этой категории существовала возможность иметь официально два и более места жительства. Для мещан и ремесленников местом жительства считался посад, где они проживают и к которому приписаны; для крестьян - волость, где они родились.

Паспорт - вид на жительство - выдавался лицам мужского пола в 18 лет, а женского - в 21 год, то есть рассматривался как документ, удостоверяющий не только личность, но и совершеннолетие данного лица, его юридическую правоспособность. Лица, не достигшие совершеннолетия, вписывались в паспорт отца, а все жены - в паспорта своих мужей. Лишь в 1914 г., в связи с войной и призывом мужчин на фронт, замужним женщинам, оставшимся руководить семьей и вести дела в отсутствие мужа, разрешалось получить свой личный паспорт, даже без согласия мужей.

Устав 1894 года лишь в одном устанавливал совершенно единый порядок - он четко отделял виды на жительство, действовавшие внутри империи, от заграничных паспортов, присваивая официально наименование паспорта только этим последним.

Необходимость в получении заграничного паспорта одинаково распространялась на все сословия, хотя для каждого сохранялись либо свои льготы, либо свои препятствия. Заграничные паспорта делились на: выдаваемые МИДом (для дипломатов, крупных капиталистов, видных частных лиц, едущих за границу по каким-либо делам) и выдаваемые канцеляриями губернаторов - по просьбе частных лиц (в основном, дворян, интеллигенции, желающей поехать за границу по сугубо личным делам - на лечение, прогулку, учебу и т. п.). Для всех других сословий, живущих своим трудом и вынужденных выезжать за границу на заработки или по службе, вводились так называемые таможенные паспорта, выдаваемые лишь жителям пограничных губерний вдоль западной границы России, морякам торгового флота, а также жителям Архангельской губернии, занимающимся торговлей и рыболовством и совершающим регулярные рейсы вдоль Мурманского побережья в Норвегию.

Сразу после революции 1905 года обнаружилось, что и новая паспортная система Российской империи безнадежно устарела, крайне неудобна, запутана и требует постоянного залатывания все новыми и новыми постановлениями и правилами (последовавшими в 1906 и 1914 гг.), поскольку никак не может предусмотреть всех ситуаций, возникающих в сложной и непрестанно меняющейся общественной жизни в стране.

История развития паспортной системы в России и СССР. Какие документы нужны для оформления современного российского и заграничного паспорта.

Паспорт гражданина — документ, удостоверяющий личность человека и исторически предназначенный для контроля за перемещением населения.

История появления паспорта

Без разрешения власти переселиться было нельзя. Разрешение выдавалось в виде дозволительного документа (грамота, а затем паспорт). Прикрепившись к новому месту жительства или временного пребывания, паспорт сдавался местным властям.

У купцов была необходимость в перемещениях по России и за рубежом, поэтому такие грамоты заменяли им не только внутренний паспорт, но и заграничный.

Паспорта 18 века в Российской империи

В России паспорта повсеместно были введены в 18 веке, а в Европе существовали и ранее.

19 век

Поскольку рукописные паспорта часто подделывали, то в 1803 году издали указ, предписывающий иметь купцам, крестьянам и мещанам печатный паспорт. Дворяне имели дворянскую грамоту, поэтому не состоящие на государственной службе пользовались ею вместо паспорта.

Без паспорта нельзя было покидать место проживания, пойманных без документов классифицировали как бродяг и ссылали в Сибирь. Особенно было распространено бегство крепостных крестьян.

В 1812 году было принято Уложение о правилах получения паспорта при отлучке с места жительства для торговли или работы, где указывались сроки отъезда. Владельцев просроченных паспортов (даже на 2-3 дня) высылали по месту жительства незамедлительно.

В крупных городах, в Москве и Санкт-Петербурге были созданы адресные конторы, где должны были зарегистрироваться вновь прибывшие в город, выдавался Пресный билет.

После отмены крепостного права из-за набиравшего обороты революционного движения усилился полицейский контроль за населением. Остро встал вопрос о новой паспортной системе. В 1894 году принято Положение о видах на жительство в Российской империи, но и оно оказалось не идеальным средств контроля.

Паспорт СССР обложка

1897 год

После проведенной Первой Всероссийской переписи населения в 1897 году было принято новое Положение. Оно регламентировало выдачу паспортов: на 5 лет для налогоплательщиков (серая обложка) и бессрочные для освобожденных от налогов привилегированных сословий (синяя обложка).

Для бывших осужденных в паспорте ставилась красная отметка, неблагонадежные лица отмечались зеленым цветом в паспорте. Перемещения по стране без паспорта были невозможны. Нарушение каралось заключением на 6 месяцев, а при повторном – до 2 лет.

Заграничный паспорт с зеленой обложкой действовал 2 года. Для выезда заграницу нужно было получить штамп-разрешение в Жандармерии.

При постоянном проживании на одном месте паспорт не требовался, за исключением крупных городов. Паспорт имел домовладелец, куда вписывалась его жена. Если сыновья не отделялись в отдельные хозяйства, а продолжали жить в отчем доме после совершеннолетия без отлучек, то паспортов они не имели.

При недалекой отлучке (в пределах уезда и 50 верст от него) паспорт тоже не требовался.

20 век

Все сословия получили возможность выбора места жительства. Причем под этим понималось не место приписки, а место работы или службы. Рабочие заводов обязательно должны иметь паспортные книжки, независимо от места проживания.

Паспортные книжки выдавались на 5 лет. При изменениях в данных нужно было представить документы, подтверждающие этот факт. При перечислении владельца паспортной книжки их одного общества в другое документ заменялся на новый (по разрешению общества). Отменена круговая порука для сельских обществ при уплате налоговых сборов. В паспортных книжках делалась отметка об уплате налогов.

Паспортные книжки не выдавались калекам и нищим, осужденным, неоседлым цыганам. Для семьи ссыльного выдавался отдельный вид на жительство.

Устав 1903 года регламентировал выдачу паспортов для отдельных регионов Российской империи, для военных, для иностранцев.

Паспорт СССР обложка

Заграничный паспорт в Российской империи

Паспорт выдавался бесплатно отдельным категориям лиц. Остальным с взиманием сборов в размере 15 рублей (предоставлялись и льготы).

Удостоверения личности после 1917 года

После революции паспорта Российской империи были заменены на трудовые книжки. Но потребность в паспортной системе осталась. Прежние виды на жительство и паспортные книжки были отменены, но продолжали функционировать.

Выезд заграницу был усложнен, необходимо было получать визу (персональное разрешение).

В 1920 году предприняты попытки выдачи единых удостоверений личности милицией. Там указывались личные сведения о человеке, его семейном статусе, службе и общественной деятельности. Некоторые регионы России выдавали паспорта собственного образца (например, Дальневосточная республика). Многообразие паспортов разных годов приводил к путанице.

1923 год

После переписи населения 1922 года было принято решение о введении единого документа. В 1923 году был принят Декрет, который отменил все старые документы и обязал получить взамен удостоверения личности нового образца.

Паспорт должен был содержать сведения о человеке, его семье, работе, указать военнообязанный или нет, месте постоянного жительства. Такое удостоверение действовало три года, фотографию вклеивать было не обязательно.

Паспорт 1932 года

В 1932 году было издано Постановление, которое устанавливало новую единую форму паспорта СССР. Теперь паспорт являлся единственным подтверждением личности человека. Стоит отметить, что в сельской местности паспорта не были столь распространены, контроль за населением осуществлялся милицейскими отделениями.

Паспорт 1937 года

В 1937 году принято решение о вклеивании фотографии в паспорт для идентификации личности владельца. Получить паспорт можно было на основании свидетельства о рождении, которое выдавалось на основании выписи из метрической книги.

Паспортная система претерпевала постоянные изменения, контролирующие паспортизацию органы постоянно реформировались.

Был усилен контроль за подделкой паспортов, велась работа над созданием уникальных чернил и штампов.

Паспортная система во время Великой отечественной войны

Контроль за паспортами был по-прежнему возложен на милицию. Учитывая возросшее количество беженцев, потерявших все документы, а также возможных шпионов и беглецов, опрос и проверки проводились тщательно. Человек получал справку с записанными с его слов данными, которая позволяла работать и получить временную прописку, но не являлась удостоверением личности.

Эвакуированные должны были приписаться в течение 24 часов по прибытии. Все данные о паспортах строго проверялись и хранились в отделах милиции.

Послевоенное время

Паспорта хранились в сельских советах. Часто в целях удержания населения от переезда паспорта отказывались выдавать на руки.

В 1952 году был введен единый образец советского паспорта. А в 1959 утверждены правила выезда заграницу и въезда в СССР.

Попытки усовершенствования паспортной системы не прекращались, в 1974 году вновь утверждено Положение о паспортной системе. По нему паспорт получали в 16 лет. Затем вклеивалась новая фотография в 25 лет, а затем в 45 лет. Исключены графы о социальном положении и трудовой деятельности. Предполагалось, что до 1981 года все паспорта должны быть заменены на новые.

В 1987 году поездки за границу стали реальными для обычных граждан, поскольку были отменены запреты.

Российский паспорт

В 1997 году был издан новый Указ о паспортной системе. Сначала паспорт заполнялся от руки в отделах милиции, затем перешли на печатную форму.

Согласно указу паспорта начали выдавать с 14 лет. Замена паспорта производится в 20 лет и в 45 лет. А так же в случаях изменения личных данных человека. На первичное получение и замену паспорта установлен срок 1 месяц со дня рождения или события по смене данных (например, смена фамилии после бракосочетания).

Документ обладает несколькими степенями защиты, что позволяет исключить подделку.

Обложка российского паспорта

Замена российского паспорта

Оформлением и выдачей паспортов занимаются МФЦ, они же принимают личные заявления.

Необходимо собрать документы: паспорт, две фотографии 3,5 на 4,5 см, квитанция об уплате гос.пошлины. Кроме того, документы, подтверждающие смену данных (свидетельство о браке, свидетельство о смене имени), военный билет (для военнообязанных), свидетельство о рождении, справка с места регистрации (для внесения данных о прописке).

Заграничный паспорт для граждан Российской федерации

Получить или заменить заграничный паспорт можно на портале Госуслуги, выбрав нужную услугу и заполнив заявление. Там же оплатить государственную пошлину.

Обложка заграничного паспорта граждан Российской федерации

Либо обратиться в МФЦ или УФМС по месту прописки. Потребуются документы: заявление, паспорт гражданина РФ, квитанция об оплате гос.пошлины, военный билет (для военнообязанных), фотографии. Для детей свидетельство о рождении и справка о регистрации по месту жительства.

Можно иметь несколько загранпаспортов. Смена загранпаспорта производится через 10 лет после выдачи (биометрический нового образца), либо через 5 лет (старого образца). В биометрический паспорт дети не вписываются, для них нужно получать отдельные паспорта.

Вам будут интересны другие статьи по генеалогии:

Вы здесь: Главная Мифы и фальшивки Ложь о паспортной системе СССР и "крепостных" колхозниках

Главное меню

Документы

Ложь о паспортной системе СССР и "крепостных" колхозниках

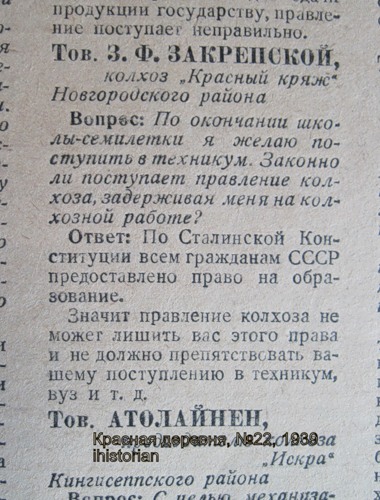

В последние двадцать лет байка о бедных колхозниках, превращённых кровавым сталинским режимом в крепостных крестьян, набила оскомину. Навязла в зубах и мулька о добром Хрущёве, разрешившим выдавать крестьянам паспорта. Дескать, Сталин запретил крестьянам уходить из деревень в города, не выдавая им удостоверение личности. Распространяющие этот шизофренический бред трепачи, не только не могут показать какой-либо правовой или нормативный акт, подтверждающий их точку зрения, но отказываются объяснять, зачем советской власти, отчаянно нуждавшейся в рабочих руках на великих стройках, саму себя наказывать. (За годы советской власти образовалось 1300 городов, то есть 200% от дореволюционного количества; между тем, как за такой же срок, примерно в 75 лет, до революции, прирост составил всего 10%. Масштаб урбанизации составил 60% от общего числа; к моменту революции 20% жили в городах, 80% - в деревне, а к 1991 году 80% в городах, 20% в деревне.)Каким образом, и когда перешли 60% населения целой страны из села в город, если их не пускали, шизофреники оставляют без ответа. Что ж, давайте поможем им разобраться.

Совет Народных Комиссаров СССР

Постановление

от 28 апреля 1933 года № 861

О выдаче гражданам Союза ССР паспортов на территории Союза ССР[1]

На основании статьи 3 Постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 27 декабря 1932 г. об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов (С. З. СССР, 1932, № 84, ст. 516) Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Паспортную систему ввести для всего населения городов, рабочих поселков, населенных пунктов, являющихся районными центрами, а также на всех новостройках, на промышленных предприятиях, на транспорте, в совхозах, в населенных пунктах, где расположены МТС, и в населенных пунктах в пределах 100-километровой западно-европейской пограничной полосы Союза ССР.

2. Граждане, постоянно проживающие в сельских местностях (кроме предусмотренных в ст. 1 настоящего Постановления и установленной полосы вокруг Москвы, Ленинграда и Харькова), паспортов не получают. Учет населения в этих местностях ведется по поселенным спискам сельскими и поселковыми советами под наблюдением районных управлений рабоче-крестьянской милиции.

3. В тех случаях, когда лица, проживающие в сельских местностях, выбывают на длительное или постоянное жительство в местности, где введена паспортная система, они получают паспорта в районных или городских управлениях рабоче-крестьянской милиции по месту своего прежнего жительства сроком на 1 год.

По истечении годичного срока лица, приехавшие на постоянное жительство, получают по новому месту жительства паспорта на общих основаниях.

Председатель СНК Союза ССР

Управляющий делами СНК Союза ССР

Вышеприведённый документ регламентирует получение паспорта жителем сельской местности при переезде в город. Никаких препятствий не указано. Согласно пункту 3, жители села решившие переехать в город, просто получают паспорта по новому месту жительства. Есть так же и ещё один документ, вводящий уголовную ответственность для руководителей, препятствующих отходу крестьян в города на временные работы.

Постановление СНК СССР от 16 марта1930 г. об устранении препятствий к свободному отходу крестьян на отхожие промысла и сезонные работы[2]

206. Об устранении препятствий к свободному отходу крестьян на отхожие промысла и сезонные работы.

В некоторых местностях Союза ССР местные органы власти, а также колхозные организации препятствуют свободному отходу крестьян, в особенности колхозников, на отхожие промысла и сезонные работы.

Такие самочинные действия, срывая выполнение важнейших хозяйственных планов (строительство, лесозаготовки и друг.), причиняют большой вред народному хозяйству Союза ССР.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Решительно воспретить местным органам власти и колхозным организациям каким бы то ни было образом препятствовать отходу крестьян, в том числе и колхозников, на отхожие промысла и сезонные работы (строительные работы, лесозаготовки, рыбные промысла и т. п.).

2. Окружные и районные исполнительные комитеты, под личной ответственностью их председателей, обязаны немедленно установить строгое наблюдение за проведением в жизнь настоящего постановления, привлекая его нарушителей к уголовной ответственности.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.

Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Вот так ещё одна гнусная буржуазная клевета на советское общество, при соприкосновении с фактами, развалилась как гнилой пень.

Эту статью могут комментировать только участники сообщества.

Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.

poltora_bobra Любители обличать советский строй хором воют о паспортах и институте прописки, появившихся в СССР в 1932 году.

Раздается плач о "крепостных" крестьянах, о регистрационном штампе в паспорте.

Де в царской России была не жизнь, а малина - ходи куда хочешь, живи где хочешь.

Заменитель паспорта и прописка.

Это интересно. Какой же был паспортный режим царской России?

Исторически паспортная система тесно связана с контролем и ограничением передвижения.

Упоминание грамот, в качестве загранпаспортов выданных купцам, торговавших заграницей, встречается в Лаврентьевской летописи в 945 году.

Киевские и новгородские княжества положили начало учета населения. Велся он с фискальными целями, то есть для податного обложения.

Кроме того, на территории Древнерусского государства было установлено требование "знатка" - для каждого, не принадлежавшего к общине человека, требовалось поручительство за него одного из членов общины.

Со второй половины XIII века, в период монголо-татарского ига, проводились учеты населения в отдельных русских княжествах для определения размеров дани.

Эти же цели преследовали учеты на территории Закавказья в 70-х годах XIII века.

Кроме количественного учета населения обращалось внимание и на проблемы его документирования.

Так, в конце XIII века в Новгороде лицам, выезжающим в другие государства, и приезжавшим иностранцам выдавали "проезжие грамоты", которые были своеобразным удостоверением их личности и в то же время позволяли местным властям контролировать их поведение.

Объектом обложения в XIV веке становятся земельные участки, производительно используемые в хозяйстве, - соха (позднее четверть, десятина).

Составлялось так называемое "сошное письмо", а результаты описаний заносились в писцовые книги.

В писцовых книгах отражались сведения о населении; содержались записи, характеризующие положение крестьян; выполняемые ими повинности и другие данные.

В XIV веке русские князья для всех иностранцев, въезжающих в Россию, и для русских подданных, отправляющихся за границу, выдавали "проезжие грамоты" и "отпускные жалованные грамоты". "Отпускные" впервые упоминаются с 1482 года.

С этого времени выдача отпускных холопам получает большое распространение.

Их выдавали не только сами холоповладельцы, но и их приказчики.

По Судебнику 1497 года круг лиц, которые могли выдавать отпускные холопам, ограничивается.

Было решено выдавать их только по боярскому приговору или по решению наместников с боярским судом.

За оформление отпускных в столичных учреждениях и на местах следовало вознаграждение (за написание грамоты, за подпись, прикладывание печати).

Первые документы - паспорта, появились при Петре I и, фактически, без существенных изменений, просуществовали вплоть до февральской буржуазно-демократической революции 1917 года.

Паспортная система абсолютистского государства суживала возможности передвижения населения.

Устанавливался порядок, при котором никто не мог изменить место жительства без разрешения соответствующих властей:

- "воеводам гулящих людей без проезжих писем провинциям не пропускать" (Инструкция или Наказ 1714 года);

- "не пропускать "без пашпортов" (впервые делает ссылка на паспорт) проезжающих людей" (Наказ Астраханскому воеводе, 1710 год);

- Указом (1714 год) и Инструкцией (1719 год) вводилась обязательность "проезжих писем" или "пашпортов" для всех свободных жителей государства, отъезжающих в другие местности страны: "Его Царского Величества указами опубликовано, чтоб никто никуда без пашпортов или проезжих писем не ездили и не ходили, но каждый имел от своего начальника пашпорт или пропускное письмо".

Петр I постоянно ужесточал преследование всех незанятых

постоянным трудом и без достаточных оснований находившихся вне

постоянного места жительства.

В законодательном акте ("Пунтах") от 25 мая 1718 года, адресованных генерал-полицмейстеру, предписывалось ".

Накрепко смотреть приезжих, какие люди. ".

Домохозяева обязывались сообщать в полицию о всяком вставшем к нему на постой.

В тех же пунктах полиции предписывалось: "Всех гулящих и склоняющихся людей, а особливо которые под видом, аки бы чем промышляли и торговали, хватать и допрашивать".

Трудоспособных нищих следовало определять на работу.

Сенатским Указом от 18 июня 1719 года каждому жителю

Петербурга предписывалось подавать "ведомости" не только о

вставших на постой, нанятых на работу или отъезжающих, но и о

тех, кто пущен на ночлег "без свидетельств" или "без добрых по ним порук".

Указы (именные, сенатские) о преследовании беглых при Петре I издавались часто.

За первую четверть XVIII столетия исследователи насчитали таких указов 46, причем большая часть из них была издана в первой половине 20-х годов, когда больше внимания уделялось внутренним проблемам.

Следует заметить, что и при Петре I документы, удостоверявшие личность, не были надежными и Петра I предписывал ужесточать преследование мигрирующих преступников, опасных для общества, путем клеймения.

Например, у осужденных преступников, совершивших корыстные преступления, на лице выжигали (путем неоднократных натираний порохом) изображения орла, которое в 1705 году было заменено буквой "В" (Вор), у лиц, совершивших убийство, выжигали букву "У", для лжесвидетелей - букву "Л".

Применялось также обрезание ушей и вырывание ноздрей. Указом 1724 года предписывалось ноздри вынимать до кости, чтобы было заметнее.

За использование подложных документов, удостоверяющих личность, виновные ссылались на каторжные работы.

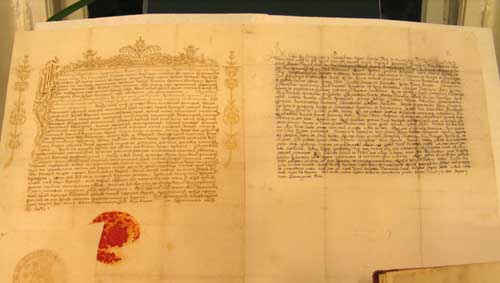

Паспорт Петра I на имя Петра Михайлова для выезда в составе Великого посольства. Февраль 1697 г. Документов из собрания РГАДА

Важнейшее значение в учете и документировании населения имел подписанный 06 июля 1724 года Петром I законодательный акт, имевший название "Плакат".

Изданный в условиях катастрофического финансового положения страны,

"Плакат" регулировал взимание подушной подати - налогового сбора с каждой мужской души, введенного вместо подворного обложения. С "Плакатом" справедливо связывают и установление паспортной системы для податного сельского населения.

С созданием регулярной полиции важнейшей ее обязанностью стало наблюдение за населением, борьба с опасными для самодержавного строя элементами.

Указ 1803 года установил "печатные" паспорта (вместо рукописных) для купцов, мещан и крестьян с целью борьбы с использованием фальшивых паспортов и участившимися случаями бегства крестьян.

Домовладельцам по-прежнему вменялось в обязанность своевременно сообщать в полицию обо всех лицах, приезжающих в С.-Петербург и другие крупные города России и вселять в дома только при наличии паспортов.

С начала 30-х годов и до конца XIX века основным законом, определяющим права и обязанности полиции по осуществлению паспортного режима в империи, являлся Устав о паспортах и беглых.

Главное правило Устава (ст. 01) гласило, что никто не может

отлучаться от места постоянного жительства без узаконенного вида или паспорта.

Не служившие на государственной службе дворяне могли не иметь паспортов, для них документом являлась грамота на дворянское достоинство.

В случае задержания лица с просроченным паспортом полиция, подвергнув задержанного в административном порядке аресту на двое-трое суток, высылала его к месту прописки.

Если задержанный не имел узаконенного вида на жительство и ему не удавалось удостоверить свою личность, то с ним поступали как с бродягой.

В дореволюционной России бродяжничество квалифицировалось как уголовное преступление и каралось ссылкой в Сибирь "на водворение" (ст. 950 Уложения о наказаниях).

В соответствии с Уложением о наказаниях лицам, находящимся под надзором полиции или общества, выдавались паспорта, в которых делалась отметка об их судимости и указывались места, в которых ранее судимый не имел права появляться.

В таком виде на жительство представлялся особый знак о судимости.

В Положении о паспортах 1812 года был подробно регламентирован порядок получения паспортов крестьянами, отлучающимися для торговли или работы в другие местности.

Кроме того, можно читать Пушкина "Дубровский", если кто его забыл со школьной скамьи

" - Сейчас, - отвечал офицер, - выдьте вон на минуту. - Смотритель и

слуга вышли. - Я не шучу, - продолжал он по-французски, -10000 могу я вам

дать, мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги. - При сих словах он

отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций.

Француз вытаращил глаза. Он не знал, что и думать. - Мое отсутствие - -

мои бумаги, - повторял он с изумлением. - Вот мои бумаги - Но вы шутите;

зачем вам мои бумаги?

- Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет?

Француз, всь еще не веря своим ушам, протянул бумаги свои молодому

офицеру, который быстро их пересмотрел. - Ваш пашпорт - - хорошо. Письмо

рекомендательное, посмотрим. Свидетельство о рождении, прекрасно. Ну вот же

вам ваши деньги, отправляйтесь назад. Прощайте - -

Француз стоял как вкопаный.

Офицер воротился. - Я было забыл самое важное. Дайте мне честное слово,

что всь это останется между нами - честное ваше слово.

- Честное мое слово, - отвечал француз. - Но мои бумаги, что мне делать

без них."

Отсутствие паспорта навлекало огромные проблемы (а еще свидельство о рождении. его тоже с собой возить надо было?)

Следует отметить, что впервые в России паспорта получили фискальное значение в 1763 году, когда было установлено взимание денежных сборов: с паспортов, выдаваемых на один год, десять копеек, двухгодовых - пятьдесят копеек, трехгодовых - один рубль.

Положение 1894 года, сохраняя основные принципы действующей паспортной системы, ввело ряд новых правил.

В соответствии со специальной инструкцией МВД, в случае нахождения лица вне места своего постоянного проживания без паспорта, полиция выдавала ему на срок до шести месяцев свидетельство и предлагала вернуться к постоянному месту жительства.

Если это требование не выполнялось, то полиция препровождала нарушителя принудительно.

Принятое Положение 1895 года разделило все население империи на две группы. К первой относились дворяне, офицеры, почетные граждане, купцы и разночинцы. Им выдавались бессрочные паспортные книжки.

Ко второй - мещане, ремесленники и сельские обыватели, то есть люди податных сословий.

Для второй группы предусматривалось три вида на жительство:

- паспортные книжки (выдавались на пять лет при условии отсутствия задолженностей по сборам и платежам. В них указывался годовой размер сборов. Полиция отбирала паспорта у тех, если их владельцы не уплачивали установочный сбор в срок);

- паспорта (выдавались на срок до одного года независимо от наличия недоимок и согласия других лиц);

- бесплатные виды на отлучку (выдавались на срок до одного года пострадавшим от неурожая, пожара, наводнения).

Они могли быть выданы и лицам моложе восемнадцати лет.

Основным документом, регламентирующим процедуру паспортизации населения России, в первые годы XX века был "Устав о паспортах", принятый в 1903 году.

В соответствии с предписаниями Устава о паспортах лица, проживающие по месту постоянного жительства, не обязывались иметь паспорта.

Под постоянным местом жительства понималось:

а) для дворян, купцов, чиновничества, почетных граждан и разночинцев - место, где они имели недвижимое имущество или домашнее обзаведение, или были заняты по службе;

б) для мещан и ремесленников - город или местечко, где они были причислены к мещанскому или ремесленному обществу;

в) для крестьян - сельское общество или волость, к которой они были приписаны.

На фабриках, заводах, мануфактурах и горных промыслах, на которые распространялось действие правил о надзоре за заведениями фабрично-заводской промышленности, всем рабочим предписывалось иметь паспорта, даже в случаях, когда предприятие находилось в месте постоянного жительства этих рабочих.

Не требовалось получать паспорт в тех случаях, когда люди отлучались с постоянного места жительства в пределах своего уезда или за него, но не далее чем на 50 верст и не более чем на полгода.

Можно было наниматься на сельские работы без ограничения срока отлучки и без получения паспорта, если работать приходилось в соседних с уездом волостях.

Вот бы и большевикам после Октябрьской революции немедленно

закабалить своих граждан; ведь о Красном терроре, тотальном

контроле, большевиках, пришедших к власти на штыках, написаны

тома и сняты сотни часов телепередач.

Однако, как это ни удивительно, большевики не восстанавливали

паспортной системы царской России и не создавали своей.

В течение первых 15 лет советской власти в РСФСР, а затем и в

СССР вообще не было единого паспорта.

Восстановление паспортной системы начинается лишь в 1932 году,

когда ЦИК и СНК СССР приняли постановление "Об установлении

единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописке паспортов".

В постановлении указываются причины паспортизации: "Установить по Союзу ССР единую паспортную систему на основании положения о паспортах. . В целях лучшего учета населения городов, рабочих поселков и нов

остроек и разгрузки этих населенных мест от лиц, несвязанных с производством и работой в учреждениях или школах и не занятых общественно-полезным трудом (за исключением инвалидов и пенсионеров), а также в целях очистки этих населенных мест от укрывающихся кулацких, уголовных и иных антиобщественных элементов."

Паспортная система изначально, с момента своего зарождения не предусматривала поголовной паспортизации всего населения, она преследовала конкретные задачи: выявления бандитов на дороге, контроля по сбору податей и т.д.

Напротив, либеральные исследователи считают поголовную паспортизацию признаком "полицейского государства".

Советская паспортная система не являлась уникальным "тоталитарным" изобретением большевиков.

Осуждая ее следует, видимо, автоматически осуждать паспортную систему как дореволюционной России (и Европы), так и сегодняшнего дня.

Советская паспортная система 30-х годов, также, как и паспортные системы до нее, преследовала конкретные цели.

Унизить колхозников или закрепостить их на селе - среди них не было.

Как раз напротив, система была направлена на учет и контроль городского населения, в силу чего и не охватывала население сельское.

При этом сельскому населению, преимущественно молодежи, не ставилось ограничений в учебе, военной карьере, работе на вновь созданных предприятиях.

Читайте также: