С подачи какого генерал прокурора во времена павла 1 появился коммерческий устав российской империи

Обновлено: 28.06.2024

12 января 1722 г. в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I была учреждена российская прокуратура. Петр I поставил перед ней задачу "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония".

Первый в истории государства Российского генерал-прокурор граф Павел Иванович Ягужинский родился в 1683 г. в Польше. Его отец в 1686 г. был приглашен в Москву органистом лютеранской кирхи, находившейся в Немецкой слободе, куда он и приехал вместе со своими малолетними сыновьями Павлом и Иваном.

Павел с молодости отличался веселым и живым нравом, слыл сообразительным и остроумным юношей. Эти качества, а также обаятельная внешность привлекли к нему внимание фельдмаршала графа Федора Головина, который и взял его к себе на службу пажом.

Начало XVIII в. ознаменовалось в России важными событиями. Молодой царь Петр I энергично принялся за обширные преобразования, модернизацию и всемерное укрепление Русского государства. Задачи были поставлены грандиозные. Для их выполнения он мог опираться только на молодых, талантливых и энергичных людей, пусть даже не принадлежащих к знатным фамилиям.

Павел Ягужинский попал в пажи при Высочайшем дворе. Здесь в 1701 г. он впервые встретился с Петром I. Царь, завороженный умом, образной красивой речью, выдающимися способностями и умением быстро и толково составить любую бумагу, зачислил юношу в Преображенский полк, а когда он стал офицером - "пожаловал" в денщики. Ему предстояло дежурить при царе и фактически исполнять обязанности личного адъютанта. С этого времени начинается стремительная и блестящая карьера Ягужинского, ставшего одним из любимцев русского царя.

В двадцать семь лет он уже камер-юнкер и капитан Преображенского полка, затем генерал-адъютант, генерал-майор и, наконец, генерал-лейтенант. Прекрасно владевший несколькими иностранными языками, умный и ловкий, он неоднократно выполнял важные дипломатические миссии: вел переговоры с королями Дании и Пруссии, участвовал в работе ряда международных конгрессов, часто сопровождал царя в заграничных поездках. Петр I доверял ему и другие важные поручения, требующие смекалки и честности.

12 января 1722 г. оказалось знаменательной датой в истории Российского государства. В этот день Петр I подписал Указ, направленный на улучшение деятельности всех органов государственной власти. В нем определялись обязанности сенаторов, предписывалось присутствовать в Сенате президентам коллегий, устанавливалась Ревизион-коллегия и учреждались при Сенате должности генерал-прокурора, рекетмейстера, экзекутора и герольдмейстера.

В отношении прокуратуры в Указе отмечалось: "Быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, также во всякой коллегии по прокурору, которые должны рапортовать генерал-прокурору".

Спустя несколько дней были установлены и должности прокуроров при надворных судах.

Однако и того срока, который был установлен, Петр I дожидаться не стал - слишком большие надежды он возлагал на должность генерал-прокурора. 18 января 1722 г. первым генерал-прокурором Сената государь назначил Павла Ивановича Ягужинского. Представляя его сенаторам, Петр I сказал: "Вот око мое, коим я буду все видеть". Эта же мысль нашла отражение и в Указе от 27 апреля 1722 г. "О должности генерал-прокурора": "Понеже сей чин - яко око наше и стряпчий о делах государственных".

По отзывам современников, Ягужинский был видный мужчина, с лицом неправильным, но выразительным и живым, со свободным обхождением, капризный и самолюбивый, но очень умный и деятельный. За один день Ягужинский делал столько, сколько другой не успевал за неделю. Мысли свои выражал без лести перед самыми высокими сановниками и вельможами, порицал их смело и свободно. Талантливый и ловкий, он не робел ни перед кем. Не случайно светлейший князь Меншиков "от души ненавидел его".

Ближайшим помощником Ягужинского, обер-прокурором Сената, стал Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев, выдвинувшийся из среды гвардейских офицеров.

Генерал-прокурору были подчинены все прокуроры в коллегиях и надворных судах. В соответствии с "должностью", он обязан был "смотреть над всеми прокурорами, дабы в своем звании истинно и ревностно поступали". Все прокурорские донесения, касающиеся важных дел, он "предлагал" Сенату и требовал по ним исполнения.

П.И. Ягужинский довольно быстро занял ключевые позиции в государственных делах - по существу, он играл роль второго лица в империи после Петра I. Императора вполне устраивала активная деятельность Ягужинского, и он во всем поддерживал его. Петр I не раз говорил своим приближенным: "Что осмотрит Павел, так верно, как будто я сам видел".

Положение первого генерал-прокурора Сената было довольно сложным. Император, человек исключительно деятельный и энергичный, нередко сам выполнял прокурорские обязанности: он постоянно ездил в Сенат и строго следил за тем, как принимаются решения.

Первое время Ягужинский тратил немало сил, чтобы навести в Сенате хоть элементарный порядок. Основное внимание он сосредоточил на контроле за повседневной работой, за правильностью и законностью разрешения дел, их своевременным прохождением, порядком заседаний и прочими дисциплинарными моментами. Стремясь к возвышению над Сенатом, он все свои предложения к сенаторам обычно прикрывал авторитетом Петра, с которым оставался очень близок. Коллегиальные решения еще были чужды сознанию самолюбивых сановников, сенаторы не привыкли считаться с чужим мнением и уважать его, поэтому в заседаниях зачастую возникали споры, крики и брань, а иногда даже потасовки. В связи с этим 16 октября 1722 г. Ягужинский даже написал особое "предложение" Сенату, в котором просил сенаторов воздерживаться от ссор и споров, "ибо прежде всего это неприлично для такого учреждения".

Постепенно генерал-прокурор занимает ключевое положение в государственном управлении. Русский историк В.О. Ключевский писал по этому поводу: "Генерал-прокурор, а не Сенат, становился маховым колесом всего управления; не входя в его состав, не имея сенаторского голоса, был, однако, настоящим его президентом, смотрел за порядком его заседаний, возбуждал в нем законодательные вопросы, судил, когда Сенат поступает право или неправо, посредством своих песочных часов руководил его рассуждениями и превращал его в политическое сооружение на песке".

В.О. Ключевский не случайно упомянул о песочных часах. Дело в том, что в то время в Сенате существовал такой распорядок - сенаторы, выслушав доклад по какому-либо вопросу, имели право переговорить меж собой о том или ином деле, и для этого им давался срок от получаса до трех часов. Для определения точного времени генерал-прокурор имел под рукой песочные часы. Как только доклад заканчивался, он тотчас ставил часы на стол. Когда весь песок высыпался, сенаторы обязаны были немедленно садиться на свои места и "подавать голоса", начиная с младших.

Император Петр I, всегда строго преследовавший сановников за взяточничество и воровство, часто поручал генерал-прокурору Ягужинскому ведение "розыска", хотя расследование преступлений и не входило тогда в прямую обязанность генерал-прокурора. В 1722 г. Петр I получил прошение посадского человека Сутягина, в котором тот доносил о злоупотреблениях ярославского провинциал-фискала Попцова. В доносе сообщалось, что Попцов содержит беглых крестьян, за взятки освобождает людей от рекрутского набора и разворовывает казенные деньги. Такую же жалобу Сутягин подавал еще несколько лет назад, но она затерялась где-то в чиновничьих канцеляриях. На этот раз она все же дошла до императора, и Петр I приказал своему кабинет-министру Макарову отослать полученную челобитную Ягужинскому для расследования. Генерал-прокурор быстро выяснил суть дела. Попцов признал свою вину и, более того, стал изобличать во взяточничестве также и своего начальника, обер-фискала Нестерова. Ягужинский донес о результатах следствия императору, который находился тогда в Астрахани. 15 октября 1722 г. Петр I писал генерал-прокурору: "П. Ягужинский, письмо твое октября 5-го числа до нас дошло, в котором пишешь, что фискал Попцов с розыску показал во взятках и в других преступлениях на обер-фискала Нестерова и в своих показаниях винился, и оное дело велите, по отлучении своем, следовать и разыскивать прокурору Егору Пашкову и для того придайте ему в помощь из прокуроров, кого он будет требовать, и ежели обер-фискал дойдет до розысков, также и другие, то велите разыскивать".

Вскоре после этого обер-фискал Нестеров был изобличен во взяточничестве и казнен.

Когда дело касалось интересов закона, Ягужинский не боялся противостоять даже членам царской фамилии. Об этом свидетельствует такой случай. Подьячий Василий Деревнин, служивший у царицы Прасковьи Федоровны, вдовы царя Ивана Алексеевича, брата Петра I, нашел оброненное фаворитом царицы и ее главноуправляющим Юшковым письмо. Разобрать в нем он ничего не мог, так как оно было писано специальным цифровым шифром. Но то, что писала его царица, - знал доподлинно. Будучи человеком нечистым на руку, он решил выторговать себе из этого случая максимум выгоды (ведь можно написать донос государю!), поэтому письмо припрятал. Пропажа письма весьма обеспокоила царицу, и Юшков получил от нее хороший нагоняй. Удрученный разносом фаворит в исчезновении письма заподозрил Деревнина, за которым и раньше замечал воровство. Он схватил его и посадил в свою домашнюю тюрьму, но когда подьячего хватились - выпустил, так и не дознавшись о письме. Чтобы не искушать судьбу, Деревнин решил скрыться, но его быстро отыскали и отправили в Тайную канцелярию. Там ему учинили допрос с пристрастием, но безрезультатно, подьячий оказался крепким орешком. Тогда царица Прасковья Федоровна решила самолично допросить арестанта. Поздно вечером, под видом раздачи милостыни колодникам, она вместе со своими слугами прибыла в московскую контору Тайной канцелярии в конце Мясницкой улицы. Зловещие, пугающие жителей Москвы железные ворота Тайной выходили прямо на Лубянскую площадь.

По требованию царицы немедленно доставили Деревнина. Он по-прежнему юлил и выкручивался. Прасковья Федоровна стала нещадно лупить подьячего тяжелой тростью. Затем ее слуги, числом около дюжины, схватили Деревнина и принялись жечь свечами ему нос, уши, глаза, бороду. После этого, связав и положив на козлы, всего исполосовали. Деревнин хоть и орал, но ничего не говорил. Тогда по приказу царицы слуги облили ему голову "крепкой водкой" и подожгли. Подьячий завопил благим матом, караульщики едва сумели сбить с него пламя, однако царица на этом не успокоилась.

Дежуривший в Тайной канцелярии каптенармус Бобровский, видя, что дело приобретает плохой оборот, и понимая, что ответственность за содеянное царицей ляжет на него, срочно направил своего человека с письмом к генерал-прокурору Ягужинскому. Тот немедленно прибыл, отобрал у царицы едва живого колодника и под караулом отправил в свой дом. И когда Прасковья Федоровна потребовала от Ягужинского, чтобы он отдал ей провинившегося подьячего, генерал-прокурор как можно спокойнее произнес: "Что хорошего, государыня, что изволишь ездить ночью по приказам. Без именного указа отдать невозможно". Царица, бросая гневные взгляды на Ягужинского, вынуждена была покинуть Тайную канцелярию. На следующий день Ягужинский вернул изувеченного подьячего в Тайную канцелярию, ведь дело его не было закончено. О происшествии было доложено императору. Слуги царицы, которые по ее указанию истязали Деревнина, были отданы под суд и биты батогами. Главноуправляющего Юшкова сослали на жительство в Новгород.

Генерал-прокурор Ягужинский всегда жил на широкую ногу и тратил огромные суммы на обстановку, слуг, экипажи. У него были лучшие в столице кареты - даже Петр I частенько одалживал их для своих выездов. Государь любил бывать в доме Ягужинского - там было всегда весело. Возможно, именно поэтому царь, прививая российским дворянам европейский "политес", возложил на Ягужинского еще одну обязанность - надзор за проведением так называемых ассамблей.

После смерти императора прокуратура как государственный орган утратила свои позиции. Тем не менее генерал-прокурор, во многом благодаря своему уму и ловкости, сумел сохранить благосклонность Екатерины I. Он одним из первых сановников представил ей записку "О состоянии России", в которой проявил себя истинно государственным человеком, в частности предлагал ряд мер для "внутренней и внешней целостности государства". Однако прокуратура императрицу волновала мало, Сенат также оказался в тени. На первое место в государстве выдвинулся так называемый Верховный тайный совет, образованный 8 февраля 1726 г., он-то и управлял всеми делами.

В августе 1726 г. Ягужинский назначается полномочным министром при польском сейме в Гродно. Обязанности генерал-прокурора стал выполнять обер-прокурор Бибиков, а затем его сменил Воейков.

При вступлении на престол в 1730 г. Анны Иоанновны Ягужинский пережил несколько неприятных моментов. Дело в том, что ряд сановников ("верховники") вздумали ограничить власть императрицы. Вначале Ягужинский примкнул к ним и также высказывался за ограничение самодержавной власти монарха. Но затем политическое чутье подсказало ему иной путь, и он решил предупредить Анну Иоанновну о заговоре "верховников". В Митаву, где находилась императрица, было послано доверенное лицо - камер-юнкер Сумароков с письмом и устными наставлениями. Ягужинский писал, что идею ограничения власти монарха предлагает лишь небольшая кучка людей, и давал совет Анне Иоанновне, как ей надобно поступить, когда к ней прибудут посланники от Верховного тайного совета. Однако на обратном пути Сумароков был арестован.

2 февраля 1730 г. на совместном заседании Верховного тайного совета, Синода и Генералитета Ягужинский был обвинен в измене, арестован и посажен в Кремлевский каземат. У него отобрали шпагу, ордена, а все бумаги опечатали. Генерал-прокурора подвергли интенсивным допросам. Арест ближайшего сподвижника Петра I наделал много шума в Москве.

Жителям столицы с барабанным боем было объявлено, что Ягужинский арестован за письмо к императрице, содержание которого "противно благу отечества и Ее величества". Со дня на день ожидали, что Ягужинский будет казнен. Однако заговор "верховников" провалился, последовали казни и ссылки, а Ягужинский вновь возвысился.

Именным Указом от 2 октября 1730 г. Анна Иоанновна восстановила органы прокуратуры в полной силе. "Ныне небезызвестно нам есть, - говорилось в Указе, - что в коллегиях и канцеляриях в государственных делах слабое чинится управление и челобитчики по делам своим справедливого и скорого решения получить не могут, и бедные от сильных утесняемы, обиды и притеснения претерпевают". При Петре I же, отмечалось далее, "для отвращения всего этого был учрежден чин генерал-прокурора и ему помощника обер-прокурора при Сенате, а в коллегиях - прокуроров". В Указе определялось: "Быть при Сенате генерал- и обер-прокурорам, а при коллегиях и других судебных местах - прокурорам и действовать по данной им должности".

Не забыла императрица и Ягужинского. В Указе отмечалось: "И для того ныне в Сенат, покамест особливый от нас генерал-прокурор определен будет, иметь в должности его надзирание из членов сенатских генералу Ягужинскому, а в его дирекции в должность обер-прокурора быть статскому советнику Маслову, а прокуроры и в коллегии и канцелярии, в которые надлежит, определяются немедленно".

Ягужинский был "пожалован" императрицей сенаторским званием. Несмотря на то что положение его в Сенате стало двойственным, так как раньше, осуществляя надзор, он сам не был сенатором, генерал-прокурор сумел поддержать свой авторитет. Он был, по существу, самым квалифицированным юристом империи. Но это была уже лебединая песня Ягужинского. Вокруг императрицы стали возвышаться другие люди, набирал силу ее любимец Бирон. После нескольких ожесточенных схваток с ним, менее чем через год после своего вторичного назначения на должность генерал-прокурора, Ягужинский "с радостью воспринял весть о назначении его послом в Берлин вместо ссылки в Сибирь".

В Пруссии Павел Иванович находился до 1735 г., после чего возвратился в Россию. Он стал графом и кабинет-министром императрицы, а также продолжал носить звание генерал-прокурора, хотя от прокурорских дел фактически отошел.

Павел Иванович Ягужинский имел чин действительного тайного советника, был награжден орденами Святого Андрея Первозванного, Святого Александра Невского и другими.

Личная жизнь Ягужинского вначале сложилась неудачно. В 1710 г. состоялась его женитьба на Анне Федоровне Хитрово. Хотя он получил за женой огромное состояние, сразу сделавшее его одним из богатейших людей России, брак этот не был счастливым. Его жена оказалась женщиной неуравновешенной, склонной к распутству и бездумным оргиям. От этого брака у него был сын, умерший в 1734 г., и три дочери. Ягужинский все-таки добился через Святейший синод развода, после этого Анна Федоровна была сослана в Переславль-Залесский монастырь, где и умерла в 1733 г.

Вторично Ягужинский женился на Анне Гавриловне Головкиной, дочери канцлера. От брака имел сына, который дослужился до генерал-поручика и умер в 1806 г., и трех дочерей. Вторая жена Павла Ивановича, как писали современники, была "высока ростом, имела прекрасный стан и отличалась приятностью в обхождении". Судьба ее оказалась трагической. После смерти Ягужинского она вышла замуж за обер-гофмаршала графа М.П. Бестужева-Рюмина, но в 1743 г. была обвинена в участии в заговоре против императрицы Елизаветы Петровны, судима, наказана кнутом и "по урезании языка" сослана в Сибирь, где и скончалась в 1749 г.

Граф П.И. Ягужинский умер 6 апреля 1736 г., погребен в Александро-Невском монастыре.

Из книги А.Г.Звягинцева

Драматические судьбы знаменитых

Мы используем файлы Cookie. Просматривая сайт, Вы принимаете Пользовательское соглашение и Политику конфиденциальности. --> Мы используем файлы Cookie. Просматривая сайт, Вы принимаете Пользовательское соглашение и Политику конфиденциальности.

Почти три века отделяют нас от времени активной деятельности Павла Ивановича Ягужинского, и мало кто уже вспомнит о нем, об императорском любимце, заложившем ровно 290 лет назад основы прокурорского института России.

Сам посланник Рондо высказывал противоположные суждения. По его мнению, Ягужинский был лишен любых необыкновенных дарований, выглядел почти мужланом, и лишь придворная жизнь придала ему некоторую учтивость в обращении. В нем, безусловно, есть доброе сердце, объективничает посланец туманного Альбиона, "если бы природная вспыльчивость, очень часто воспламеняемая неумеренностью в напитках, не лишала его власти над рассудком, не побуждала ругать своих лучших друзей и разглашать самые важные тайны, а уж в расточительности он совершенно не знает разумных пределов". Причем, учтите - высказывания супругов-дипломатов взяты ведь не из их досужих дневников, а из деловых донесений тогдашнему английскому МИДу, направленных каждым по отдельности. Коварных королевских политиков Ягужинский интересовал, прежде всего, как очень преуспевающий международный деятель. С 1713 по 1722 гг. Петр I доверял ему важные дипломатические миссии. Павел Иванович вел переговоры с королями Дании и Пруссии. Как личный доверенный царя, принимал участие во всех европейских конгрессах. В том числе и потому, что владел английским, немецким, испанским и французским языками, не говоря уже о польском и литовском. Так что, отрицая заведомо любые дарования Ягужинского, сэр Рондо был явно предвзят. Половина его оказалась более объективной. И то, что в её характеристике проступает тщательно скрываемая личная симпатия к объекту доноса, согласимся, не минус, а плюс наблюдательной англичанки. Равно – как и Ягужинскому, который был даровитым человеком, как минимум. Иначе бы он просто не пробился на столь головокружительные государственные высоты при русском престоле. А это неоспоримый факт: со времен, как Петр I стал императором (1721), те же иностранцы практически единодушно доносили в свои страны: генерал-прокурор Ягужинский - второе лицо в государстве. Случайными такие взлеты в те времена не могли быть по определению.

Царь, по счастью, безоглядно верил в то, что отдельные представители его народа есть ничуть не хуже личности, чем выходцы из передовых европейских стран. И был в постоянном поиске таких личностей. И всегда находил их.

Вы не встретите в окружении великого императора ни одного человека из низших слоев тогдашнего общества, из так называемого "подлого сословия", который был бы тупой и ограниченной особью. Сплошь одни таланты.

А когда наступало время тому или иному чиновнику поручать важное задание или назначать его на серьезную должность, Пётр заставлял своего приближенного князя Фёдора Ромодановского проверять кандидата "на вшивость" через медведя-потчевателя. Специально обученный зверь подавал гостю большую чарку крепкой перцовки, и в случае отказа пить хватал того за платье, срывал с него парик или шапку. Люди по-разному себя вели в столь критической ситуации. Однако те, кто "накладывал в штаны", могли на царскую милость не рассчитывать. Ягужинскому тоже пришлось пройти нелепое испытание. И он его с честью выдержал! (К слову, не этот ли случай послужил Пушкину основой для описания сходной ситуации в "Дубровском"?) Взяв из лап медведя чарку, Павел Иванович залпом осушил её и собрался уйти. Однако зверь не хотел его отпускать. Ягужинский со всей дури врезал ногой медведю в промежность и спокойно сел за стол. Слуги еле утащили разъяренное животное. Хмурый Ромодановский докладывал:

- Твой Павлуша, Петр Ляксеевич, чуть не зашиб моего Мишуту. Но скажу тебе: орел! Такой не подведет!

А лишний раз Петр испытал Ягужинского из-за того, что намеревался ему поручить дело супергосударственной важности.

Только что вместо приказов были образованы коллегии. На них царь возлагал большие надежды в радикальном преобразования промышленности, экономики и финансов государства. Однако желаемого эффекта не получилось. Павлу Ивановичу это-то как раз проделать и предстояло. Представьте себе, что все наши нынешние российские министерства разом завалили бюджет, планы и прочие годовые показатели. И одному человеку в этом разбираться!

Ягужинский не просто "учинил грамотную ревизию" коллегиям, указал на узкие места в работе этих предтеч будущих российских министерств, но и высказал дельные предложения по улучшению их деятельности. Петр расцеловал расторопного чиновника: "И ране зрил в тебе надежу и ревностного помощника по делам узаконения моим, а ныне не нарадуюсь твоему прилежанию".

Всего за время монаршей деятельности Петра было принято 392 указа уголовно-правового характера. Примерно, триста из них разрабатывались при участии двух законоведов того времени - князей Я.Ф. Долгорукого и П.И. Ягужинского.

В 1720 году при участии Долгорукого и Ягужинского разработан и вступил в действие Устав морской, где содержалось почти в два раза больше норм уголовного права, чем в Артикуле. И на гражданских лиц они распространялись. Но именно последний являлся основой петровского законодательства. Мыслил царь свести русское Уложение со шведским, но воплотить это в жизнь ему так и не удалось. А вот сделать надлежащие выводы из блестящей ревизии, учиненной Ягужинским коллегиям, у Петра хватило и энергии, и настойчивости. Так 12 января 1722 года появляется императорский указ, ставший, без преувеличения, знаменательной, этапной датой в истории государства Российского. В нём определялись обязанности сенаторов, давались предписания всем президентам коллегий (по нынешнему - министрам), устанавливалось ревизион-коллегия (нынче Счетная палата), при сенате учреждались должности генерал-прокурора, рекетмейстера (приемщика жалоб на деятельность коллегий), экзекутора (ведающего хозяйством) и герольдмейстера (протоколиста). Образовывались также должности прокуроров при судах.

Желающих порулить всегда было много, а достойных - раз, два и обчёлся. Петр более иных русских самодержцев страдал от этого кадрового парадокса.

Однако на вновь образованный им высочайший государственный пост генерал-прокурора кандидатура у него имелась блестящая. Представляя сенаторам Ягужинского, император с горящим взором вещал на века:

- Господа Сенат! Вот мое око, коим я буду всё видеть. Он знает мои намерения и желания; что он заблагорассудит, то вы и делайте; а хотя бы вам показалось, что он поступает противно моим и государственным выгодам, вы, однако ж, то выполняйте и, уведомив меня о том, ожидайте моего повеления. И понеже сей чин - яко око наше и стряпчий о делах государственных, того ради надлежит верно поступать, ибо перво на нём взыскано будет.

Тем же указом Петра I Ягужинскому определялся помощник, обер-прокурор Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев. Типичный служака, выдвинувшийся из гвардейских офицеров более своей пронырливостью, нежели умом. А вот интриги плести умел. С учётом того, что ему благоволила царица Екатерина - можно представить, каким заместителем одарил Ягужинского император. Но такова была у Петра система сдержек и противовесов при распределении государственных постов, чтобы один за другим. Доносительство, увы, император поощрял. Прибавьте сюда ещё и полное неумение, да что там говорить, явное нежелание самолюбивых родовитых сановников трудиться на благо Отечества коллегиально, и вы поймете, каково было "незнатному, безродному, сыну бедного литовского органиста" Павлу Ивановичу служить "оком государевым".

В это кому-то трудно будет поверить, но Ягужинский начинал с методических толкований сенаторам того, что им негоже "кричать, браниться и драться по пустякам ничтожным". Через полгода пребывания на посту "спикера Сената", он написал особое "Предложение", в котором мы находим всё те же призывы и увещевания: не спорить, не ссориться чуть-что, "ибо прежде всего это неприлично для такого учрежденья".

Историк В. Ключевский писал: "Генерал-прокурор, а не Сенат, становился маховым колесом всего управления; не входя в его состав, не имея сенаторского голоса, был, однако, настоящим его президентом, смотрел за порядком его заседаний, возбуждал в нем законодательные вопросы, судил, когда Сенат поступал право или не право, посредством своих песочных часов руководил его рассуждениями и превращал его в политическое сооружение на песке".

А более всего работой Ягужинского был доволен император, однажды изрекший: "Что смотрит Павел, так верно, как будто я сам видел".

Это высокое доверие чрезвычайно привередливого венценосца генерал-прокурор практически всегда оправдывал. Он никогда не волокитил никакое поручение Петра. Павел Иванович, получив задание, уже через день другой рапортовал о результатах.

Судя по большинству источников, Ягужинского отличали высокие и прочные понятия о чести и достоинстве русского генерала. Утверждает большинство исторических документов также и то, что он напрочь не воровал. Якобы даже тень подозрения в мздоимстве и лихоимстве на него никогда не пала. Это удивление еще больше усиливается, когда знакомишься со следующей выдержкой из сочинений того же В. Ключевского: "Свояк Петра князь Б. Куракин в записках о первых годах его царствования рассказывает, что после семилетнего правления царевны Софьи, веденного "во всяком порядке и правосудии", когда "торжествовало довольствие народное", наступило "непорядочное" правление царицы Натальи Кирилловны, и тогда началось "мздоимство великое и кража государственная, что доныне (писано в 1727 г.) продолжается с умножением, а вывести сию заразу трудно". Пётр жестоко и безуспешно боролся с этой язвой. Многие из видных дельцов, с Меншиковым впереди, были за это под судом наказаны денежными взысканиями. Сибирский губернатор князь Гагарин повешен, петербургский вице-губернатор Корсаков пытан и публично высечен кнутом, два сенатора тоже подвергнуты публичному наказанию, вице-канцлер барон Шафиров снят с плахи и отправлен в ссылку, один следователь по делам о казнокрадстве расстрелян.

Пётр ожесточился, видя, как вокруг него играют в закон, по его выражению, словно в карты, и со всех сторон подкапываются "под фортецию правды". Есть известие, что однажды в Сенате, выведенный из терпения этой повальной недобросовестностью, он хотел издать указ вешать всякого чиновника, укравшего хоть настолько, сколько нужно для покупки веревки. Тогда блюститель закона, "око государево", генерал-прокурор Ягужинский встал и сказал: "Разве ваше величество хотите царствовать один, без слуг и без подданных? Мы все воруем, только один больше и приметнее другого".

Это безусловная смелость Ягужинского. Потому что перечить Петру - даже не медведя по причинному месту бить. Тут совсем иного покроя отвага была надобна.

Ведь не зря сказано, что русский человек издревле горазд спокойно смерть принять, но всегда оробеет перед большим начальником.

Ягужинский мог отстоять свое человеческое достоинство даже в стычках с сумасбродным самодержцем, который дубиной любил охаживать своих ближайших помощников.

Недюжинной твердости и решимости требовало от Павла Ивановича само исполнение его многотрудной должности. Вот яркий пример. Против Меншикова в сенате серьёзно выступили подканцлер Шафиров вместе с князьями Голицыным и Долгоруким. Обер-прокурор Скорняков-Писарев был за Меншикова. Разгорелся скандал, чуть ли не до мордобоя. Пётр находился в персидском походе. Возвратившись, приказал Ягужинскому разобраться в склоке государственных мужей. Тот всех допросил. Итог: Шафирова приговорили к смерти. Голова его лежала на эшафоте, а секира опустилась рядом. Подканцлера затем отправили в ссылку под Новгород. Там он умер в нищете. Скорнякова-Писарева отстранили от должности, отобрали все пожалованные ему деревни. Князей Долгорукого и Голицына наказали крупными денежными штрафами. Меншиков, упредив решение суда, пал на колени перед императором, прося "милостивого прощения и отеческого рассуждения". Петр, питавший какое-то животное расположение к "герцбрудеру", и на этот раз простил его, только палкой отработал как следует.

Ягужинский смело заметил: "Правды никогда не добьемся, государь, ежели будем спуск учинять таким, как князь Меншиков. Коли сам, батюшка, законы попираешь, так над ними ты Господней волей поставлен. Прочим всем следовало бы законы те блюсти и строгость наказания нести". "Кругом ты прав, Павлуша, - ответствовал император, потупив голову. - Меншиков в беззаконии зачат, во гресех родила его мать, и в плутовстве скончает живот свой; если не исправится, в следующий раз быть ему без головы. А нынче вина его немалая, опять твоя правда, да прежние заслуги больше её".

Меншиков с Ягужинским пережили своего императора. Светлейший князь и генералиссимус, видя соперника в Ягужинском, услал того полномочным министром при польском сейме.

Павел Иванович за свою долгую и беспорочную службу был награжден всеми орденами Российской империи, многими "ценными подарками": островом на реке Яузе, огромным имением в Дерпте, большими денежными суммами.

Он умел пожить на широкую ногу, слыл выдающимся кутилой своего времени. Сам Пётр отмечал дом своего ближайшего сподвижника, как "всегда веселья полна чаша". А в личной жизни счастья Ягужинский, похоже, не имел. Его первая жена Анна Хитрово была одержима патологической склонностью к распутству, безумным оргиям и непредсказуемым поступкам. Синод их развёл. В конце концов лишившуюся рассудка женщину сослали в Переславль-Залесский монастырь. Ягужинский женился вторично на Анне Головкиной. Она тоже питала слабость к кутежам и танцам, но уже как бы в пику собственному мужу. С ней Павел Иванович, как и с предыдущей супругой, прижил сына и трех дочерей. Первенец умер, а сын от второго брака дослужился до генерал-поручика. После смерти мужа Анна Гавриловна вышла замуж за обер-гофмаршала М.Бестужева-Рюмина. В 1743 году за участие в заговоре против императрицы Елизаветы Петровны была наказана кнутом и с отрезанным языком сослана в Сибирь. Где и умерла.

История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего (М. Сервантес)

С. Щукин "Портрет Павла I"

Павел I пытался утвердить такую форму правления, которая устранила бы причины, порождавшие войны, бунты и революции. Но часть привыкших к распущенности и пьянству екатерининских дворян ослабила возможность реализовать это намерение, не дала ей вовремя развиться и утвердиться, чтобы на прочной основе изменять жизнь страны. Цепь случайностей связывается в роковую закономерность: этого Павел сделать не смог, а его последователи уже не ставили эту задачу своей целью.

Ф. Рокотов "Портрет Павла I в детстве"

Павел I (Павел Петрович; (20 сентября 1754 — 12 марта 1801) — Император Всероссийский с 6 ноября 1796 года, из императорского рода Романовых, Гольштейн-Готторп-Романовской династии, великий магистр Мальтийского ордена, генерал-адмирал, сын Петра III Фёдоровича и Екатерины II Алексеевны.

Трагичной была судьба этого императора. Он воспитывался без родителей (с рождения он был отнят у матери, будущей императрицы, и воспитывался няньками. В восьмилетнем возрасте он потерял отца, Петра III, убитого в результате государственного переворота) в обстановке пренебрежения со стороны матери, как изгой, силой отодвинутый от власти. В этих условиях у него возникли подозрительность и вспыльчивость, сочетавшиеся с блестящими способностями к наукам и языкам, с врожденными представлениями о рыцарской чести и государственном порядке. Способность к самостоятельному мышлению, близкое наблюдение за жизнью двора, горькая роль изгоя – все это отвращало Павла от образа жизни и политики Екатерины II. Еще надеясь сыграть какую-то роль в государственных делах, Павел в 20-летнем возрасте подал матери проект военной доктрины оборонительного характера и концентрации усилий государства на внутренних проблемах. Она не была принята к сведению. Военные уставы он вынужден был опробовать в Гатчинском имении, куда Екатерина отселила его с глаз долой. Там сформировалась убежденность Павла о пользе прусского порядка, с которым он имел возможность познакомиться при дворе Фридриха Великого — короля, полководца, литератора и музыканта. Гатчинские эксперименты в дальнейшем стали основой реформы, которая не прекратилась и после гибели Павла, создав армию новой эпохи – дисциплинированную и хорошо выученную.

Часто о времени правления Павла I говорят как о времени принуждения к дисциплине, муштры, деспотизма, произвола. На самом деле он боролся с расхлябанностью в армии и вообще в жизни России того времени и хотел поставить государственное служение высшей доблестью, прекратить казнокрадство и нерадивость и тем самым спасти Россию от угрожавшего ей развала.

Многие анекдоты о Павле I распространяли в те времена дворяне, которым Павел I не давал жить вольной жизнью, требуя, чтобы они служили Отечеству.

Реформа престолонаследия

Указ о престолонаследии был издан Павлом I 5 апреля 1797 г. С введением этого указа прекращалась неопределенность положения, в котором оказывался русский императорский престол при каждой перемене царствования и при постоянных переворотах и захватах верховной власти после Петра I в результате его законодательства. Любовь к законности была одной из ярких черт в характере цесаревича Павла в ту пору его жизни. Умный, вдумчивый, впечатлительный, как его описывают некоторые биографы, цесаревич Павел показал пример абсолютной лояльности по отношению к виновнице своего удаления от жизни — до 43 лет он находился под незаслуженным подозрением со стороны императрицы-матери в покушениях на власть, которая ему по праву принадлежала больше, чем ей самой, вступившей на престол ценою жизни двух императоров (Ивана Антоновича и Петра III). Чувство отвращения к государственным переворотам и чувство законности было одним из основных стимулов, побудивших его к реформе престолонаследия, обдуманной им и решенной почти за 10 лет до ее осуществления. Павел отменил петровский указ о назначении самим императором своего преемника на престоле и установил чёткую систему престолонаследия. С того момента престол наследовался по мужской линии, после смерти императора он переходил к старшему сыну и его мужскому потомству, а если не было сыновей, к следующему по старшинству брату императора и его мужскому потомству, в том же порядке. Женщина могла занимать престол и передать его своему потомству только при пресечении мужской линии. Этим указом Павел исключал дворцовые перевороты, когда императоры свергались и возводились силой гвардии, причиной чему было отсутствие чёткой системы престолонаследия (что, впрочем, не помешало дворцовому перевороту 12 марта 1801 года, в ходе которого он сам был убит). Павлом была восстановлена система коллегий, предпринимались попытки стабилизировать финансовое положение страны (в том числе знаменитая акция по переплавке дворцовых сервизов в монеты).

Манифест о трехдневной барщине

Почтовая марка "Павел I подписывает Манифест о трехдневной барщине"

Предпосылки

Барщинное хозяйство Российской империи второй половины XVIII века являлось наиболее интенсивной формой эксплуатации крестьянского труда и, в отличие от оброчной системы, вело к предельному закабалению и максимальной эксплуатации крестьян. Рост барщинных повинностей постепенно привел к появлению месячины (ежедневной барщины), и мелкое крестьянское хозяйство оказалось перед угрозой исчезновения. Крепостные крестьяне не были законодательно ограждены от произвольной эксплуатации помещиков и отягощения крепостничества, принявшего формы, близкие к рабству.

В годы царствования Екатерины II проблема законодательной регламентации крестьянских повинностей стала предметом общественного обсуждения в обстановке относительной гласности. В стране появляются новые проекты регламентации крестьянских повинностей, разворачиваются бурные дискуссии. Ключевую роль в этих событиях сыграла деятельность Вольного экономического общества и Уложенной Комиссии, созданных Екатериной II. Попытки законодательной регламентации крестьянских повинностей изначально были обречены на провал из-за жесткого противодействия дворянско-помещичьих кругов и связанной с ними политической элиты, а также из-за отсутствия реальной поддержки реформаторских начинаний со стороны самодержавия.

Манифест

МЫ ПАВЕЛ ПЕРВЫЙ

Император и Самодержец

и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляем всем НАШИМ верным подданным.

Закон Божий в десятословии НАМ преподанный научает НАС седмый день посвящать ему; почему в день настоящий торжеством веры Христианской прославленный, и в который МЫ удостоилися восприять священное мира помазание и Царское на Прародительском Престоле НАШЕМ венчание, почитаем долгом НАШИМ пред Творцом и всех благ подателем подтвердить во всей Империи НАШЕЙ о точном и непременном сего закона исполнении, повелевая всем и каждому наблюдать, дабы никто и ни под каким видом не дерзал в воскресные дни принуждать крестьян к работам, тем более что для сельских издельев остающиеся в неделе шесть дней по равному числу оных в обще разделяемыя, как для крестьян собственно, так и для работ их в пользу помещиков следующих, при добром распоряжении достаточны будут на удовлетворение всяким хозяйственным надобностям. Дан в Москве в день Святыя Пасхи 5 е Апреля 1797 года.

Манифест о трехдневной барщине

Оценка Манифеста современниками

Представители иностранных держав увидели в нем начало крестьянских реформ.

За Манифест о трёхдневной барщине Павла искренне хвалили декабристы, отмечая стремление государя к справедливости.

Глухим ропотом и повсеместным бойкотом Манифест встретили консервативные дворянско-помещичьи круги, считавшие его ненужным и вредным законом.

В Манифесте увидели надежду крестьянские массы. Они расценили его как закон, официально защищавший их интересы и облегчавший их тяжёлое положение, и пытались жаловаться на бойкотирование его норм помещиками.

Но реализация норм и идей Манифеста о трёхдневной барщине, изданного императором Павлом I, изначально была обречена на провал. Неоднозначность редакции этого закона и неразработанность механизмов его реализации предопределили поляризацию мнений правительственных и судебных чиновников страны в вопросах толкования его смысла и содержания и привели к полной несогласованности действий центральных, губернских и местных структур, контролировавших выполнение этого закона. Стремление Павла I улучшить тяжёлое положение крестьянских масс сочеталось с его упорным нежеланием видеть в крепостном крестьянстве самостоятельную политическую силу и социальную опору антикрепостнических начинаний самодержавия. Нерешительность самодержавия привела к отсутствию жёсткого контроля за соблюдением норм и идей Манифеста и попустительству его нарушениям.

Военная реформа Павла I

Г. Сергеев "Военное учение на плацу перед дворцом" (акварель)

- Введено одиночное обучение солдат и улучшено содержание.

- Разработана стратегия обороны.

- Сформированы 4 армии на основных стратегических направлениях.

- Созданы военные округа и инспекции.

- Введены новые уставы.

- Осуществлена реформа гвардии, кавалерии и артиллерии.

- Регламентированы права и обязанности военнослужащих.

- Уменьшены привилегии генералитета.

Реформы в армии вызывали недовольство со стороны генералитета, гвардии. От гвардейцев потребовали нести службу как полагается. Все приписанные к полкам офицеры были обязаны явиться к службе из долгосрочных отпусков, часть из них и те, кто не явился, были отчислены. Командиры частей были ограничены в распоряжении казной и использовании солдат на хозработах.

Военная реформа Павла I создала ту армию, которая разгромила Наполеона.

Ф. Шубин "Портрет Павла I"

Другие реформы

Гибель Павла I

Заговор против Павла созрел уже в 1800 г. Вдохновителями заговора были екатерининский вельможа граф Н.П. Панин и петербургский военный губернатор П.А. Пален. Активно помогал заговорщикам английский посол Ч.Уитворт.

В современной исторической науке роль Императора России Павла I сильно недооценивается. Об этом можно судить как по незначительному объёму учебной программы в школах и ВУЗах, посвященной времени его правления, так и по малому количеству исторических книг, посвященных его правлению. Одним, ошибочным, на мой взгляд, оправданием этому является то, что после прихода к власти Александра I Благословенного (сына Павла I), основные преобразования Павла I были отменены и, таким образом никак не повлияли на общий ход развития страны.

Так ли это, и насколько значительна была роль Императора Павла I в истории России, я и собираюсь выяснить в настоящей работе, путём сравнения итогов правления Екатерины II, Павла I и Александра I в различных сферах государственной жизни страны.

Многие историки, говоря отрицательно о преобразованиях Павла, противопоставляют его правление предшествующим или последующим, как бы разделяя историю на отдельные, не связанные друг с другом, фрагменты, не замечая преемственности событий. Однако, если мы хотим дать объективную оценку, так судить нельзя.

С помощью такого сравнения я надеюсь объективно показать развитие государства и права Российской Империи на стыке веков.

Правление императора Павла I было очень коротким - всего 4 года и 4 месяца, но необыкновенно насыщенным. За время своего правления император Павел Петрович подписал 2179 законодательных актов (то есть в среднем 42 документа в месяц) - это беспрецедентно много. Среди этих документов были значительные по своему объему документы, например, воинские уставы. К такому интенсивному законотворчеству современники Павла I не были готовы, да и до сего дня его наследие не изучено досконально. Бытует мнение, что эти законы были якобы противоречивыми, недостаточно подготовленными и оправдывались только желанием разрушить государственную систему, созданную Екатериной II. Это мнение не выдерживает никакой критики.

Напротив, все свидетельствует о том, что преобразования, начатые Павлом Петровичем, были им заранее и детально продуманы до вступления на престол. Это касается большинства принятых им законов и проведенных преобразований: и закона о Престолонаследии, и реформы армии и флота, и изменений в сословной политике.

О целях и задачах, которые ставил перед собой Император Павел, достаточно четко им самим сказано в завещательном письме, датированном еще 1788 годом (за 8 лет до вступления на престол). Эти записки представляют собой цельную программу государственных преобразований.

I Внутренняя политика.

1. Принятие нового закона о престолонаследии.

Среди всех законов, принятых Императором Павлом, закон о престолонаследии является наиболее известным и одним из немногих, сохранившихся в последующие годы правления династии Романовых практически без изменений.

2. Эволюция административно-территориального деления России

При объединении упраздненных губерний были образованы новые гигантские Новороссийская, Малороссийская, Белорусская и Литовская губернии.

Согласно неосуществленному проекту Сперанского, территорию России предполагалось разделить на 12 наместничеств по 3, 4 или более губерний в каждом (с подобием кабинета министров в каждом наместничетве), то есть предполагалась некоторая децентрализация власти. Однако проект не был осуществлен и позднее, в правление Императора Николая I, от этой децентрализации окончательно отказались. Должность генерал-губернатора (наместника) стала исключением и учреждалась только в областях приграничных либо по особым политическим соображениям.

Императором Николаем I был окончательно провозглашен принцип централизации и единообразия губернского управления, к которому и стремился в своих реформах Император Павел I. Хоть и по прошествии 25 лет, но идеи четкой вертикали власти, подчиненности самодержавному монарху, которым придавал столь большое значение Император Павел I, получили свое развитие в период правления Николая Павловича.

3. Система центральных органов государственного управления.

К моменту вступления Екатерины II на престол, в Российской Империи существовала коллегиальная система отраслевого управления, созданная Петром I. Тогда коллегии пришли взамен устаревшей системы приказов. Новая система основывалась на Совещательном порядке решения дел, и на систематическом разделении ведомств (для минимального пересечения функций между коллегиями).

Первыми коллегиями были:

1. «Иностранных дел.

2. Казённых сборов.

4. Коммерц-коллегия (торговая).

5. Штатс-контора (ведение государственных расходов и составление штатов по всем ведомствам).

6. Камер-коллегия (управление государственными доходами: назначение лиц, заведовавших сбором государственных доходов, установление и отмена податей, соблюдение равенства между податями в зависимости от уровня доходов)

7. Берг-Мануфактур-коллегия (промышленность и добыча полезных ископаемых).

9. Военная коллегия

11. В 1720 году был создан Главный магистрат (на правах коллегии). Этот орган координировал работу всех магистратов и являлся для них апелляционной судебной инстанцией.

При Екатерине II количество коллегий уменьшилось. Екатерина ликвидировала ряд коллегий, оставив лишь Военную, Адмиралтейскую, Иностранных дел и Медицинскую. Это было связано с ростом промышлености и торговли. Декларируя свободу предпринимательства, Екатерина передала минимально необходимый контроль за развитием экономики в руки местных властей.

Усиливая централизацию управления Павел воссоздал Мануфактур-, Камер-, Берг-, Ревизион-; Юстиц-; Коммерц-коллегии: во главе поставил директоров, наделив их правом личного доклада императору, и самостоятельностью действий от членов коллегий.

То есть, фактически это были уже не коллегии, а подчиненные непосредственно императору министерства [23].

Вот как выглядила система центральных исполнительно-распорядительных органов при Павле I:

1. Военная (фактически министерство)

2. Адмиралтейская - ликвидирована в 1827 г.

3. Иностранных дел (фактически министерство)

4. Медицинская - упразднена в 1803 г.

5. Юстиц-коллегия (фактически министерство юстиции)

«Правительствующие учреждения, восстановленные или установленные Павлом I:

1. Берг-коллегия (горное дело и чеканка монет), фактически министерство - ликвидирована в 1806 г.

2. Мануфактур-коллегия (легкая промышленность), фактически министерство - ликвидирована в 1805 г.

3. Коммерц-коллегия (управление торговлей и таможнями) - с 1800 г. министерство коммерции. Первый министр князь Гагарин.

4. Камер-коллегия (управление государственными налогами) - упразднена в 1801 г.

5. Ревизион-коллегия - отменена Екатериной, воссоздана Павлом, - фактически министерство, окончательно ликвидирована в 1829 г.

6. Казначейство, выделено из ведения генерал-прокурора в 1799 г. с подчинением ему казначейских экспедиции Сената.

7. Департамент уделов (управление императорскими - государевыми имениями и крестьянами), создан Павлом

9. Департамент почт, выведен из подчинения Сенату в самостоятельное центральное учреждение

Остовался один шаг к окончательному переделу коллегий в министерства.

1. военных сухопутных сил,

3. иностранных дел,

5. внутренних дел (позднее из него выделилось министерство полиции),

7. коммерции (позднее влилось в министерство финансов),

8. народного просвещения.

Фактически Александр продолжил преобразования отца. И можно с полной уверенностью сказать, что сделал он это очень успешно.

4. Система местного управления.

«Дворянство при Екатерине впервые получило корпоративное устройство. Были учреждены губернские и уездные дворянские собрания, для выбора должностных лиц местной администрации и суда, для обсуждения вопросов, предлагаемых от правительства, и для заведывания сословными нуждами. Для управления сословными делами учреждались предводители дворянства (губернские и уездные), дворянские депутатские собрания и опеки.

Таким образом, основными принципами екатерининской реформы управления были децентрализация и избрание на должности.

В целом, Павел I уничтожил сословное самоуправление в городах и губерниях (городские думы, губернские дворянские собрания), а также ограничил права уездных дворянских собраний.

5. Органы судебной власти

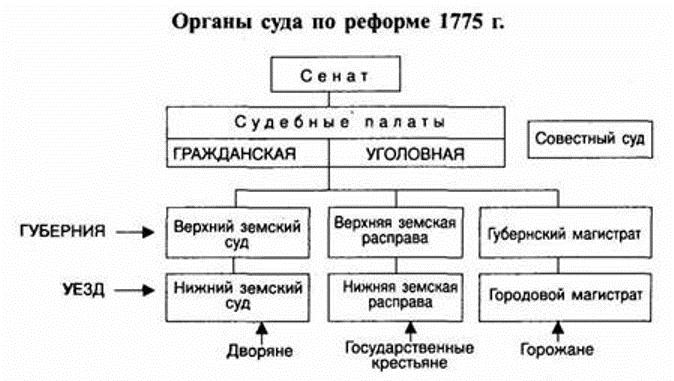

В 1775 году Екатериной II была проведена судебная реформа. Основой этой реформы было введение сословности судов и отделение суда от административной власти. Судебная система имела три уровня - уездный, губернский и общероссийский. Все сословные суды на уровне уездов и губерний были выборными.

Роль высшей судебной инстанции общероссийского уровня исполнял Сенат, которому Екатерина II оставила только судебные функции, лишив всех остальных.

На губернском уровне «Высшими губернскими судебными инстанциями были две палаты: палата уголовных дел и палата гражданских дел. Под этими судебными учреждениями в губернии стояли сословные суды, в которых дела были смешаны по существу, но раздельны по сословиям: верхний земский суд для дворянства, губернский магистрат для купечества и мещанства и верхняя расправа для свободных сельских обывателей.

Особняком стоял губернский совестный суд, в котором разбирались либо гражданские тяжбы, либо дела, совершенные не по умыслу, а по несчастью или физическому недостатку преступника, когда, по замыслу, судья скорее должен руководствоваться своей совестью и милосердием.

Судебная система по реформе Екатерины II была стройной, но достаточно громоздкой и запутанной для того времени.

Сенат как высшая судебная инстанция работал очень медленно и непродуктивно, зачастую не успевая рассмотреть переданные дела. На момент воцарения Павла I в Сенате накопилось большое количество нерешенных дел.

Придя к власти, Павел I для скорого рассмотрения этих дел ввел ряд усовершенствований: было увеличено число сенатских курьеров до 120 человек, им было увеличено жалование. Это значительно уменьшало проволочки в поступлении необходимых документов в различные учреждения.

В первую очередь для ускорения рассмотрения дел Павел I назначил жесткие сроки их рассмотрения и контролировал соблюдение этих сроков.

Примечательно, что коммерц-коллегия, учрежденная Императором Павлом I в 1796 году, также получила некоторые судебные полномочия вначале по рассмотрению гражданско-правовых споров между английскими купцами, а позднее, в 1800 году - и рассмотрению коммерческих дел российских купцов с англичанами и между собой. Это в некотором роде явилось прообразом нынешних арбитражных судов.

В 1796 году были ликвидированы палаты гражданских и уголовных судов. Вместо них в каждой губернии учреждалась палата суда и расправы, разделенная на два департамента. Апелляционной инстанцией по отношению к ним был сенат.

Александр I восстановил судебные палаты в том виде, в котором они существовали при Екатерине. Новшеством стало включение в их состав выборных заседателей от дворянства. Нижние расправы восстановлены не были, их функции были переданы нижний земский суд (бывший дворянский), в состав которых вводились дополнительно два заседателя от сельского населения. Александром I были также восстановлены совестные суды. В 1802 году снова начали действовать словесные суды и надворные суды в столицах.

Отказ Александра I от изменений в судебной системе, начатых его отцом, не означал, что нововведения Павла I были неудачны. Они были частью некого цельного замысла Павла I, но не были доведены до логического завершения и не успели пройти проверку временем. Возврат некоторых упраздненных Павлом I судебных учреждений (пусть и с видоизмененным содержанием) должен был символизировать возврат Александра I к политике Екатерины II.

6. Охрана общественного порядка.

В 1775 году с началом губернской реформы императрицы Екатерины II начинает изменяться ситуация и с организацией охраны общественного порядка. В соответствии с общей административно-территориальной структурой создается и иная, развитая сеть полицейских учреждений.

В уездах был создан специальный полицейский аппарат - нижний земский суд, должностные лица которого (капитан-исправник или земский исправник и земские заседатели) избирались уездными дворянскими собраниями из местных дворян и затем утверждались губернатором. В непосредственном подчинении нижнего земского суда находились полицейские служители, избираемые из крестьян - сотские и десятские. В обязанности капитан-исправников и их подчиненных входили общий контроль за порядком в уезде, предварительное следствие по уголовным делам, исполнение судебных решений и т.д.

В городе полицейское управление поручалось гордничему, назначаемому Сенатом по представлению губернского совета. Городничий подчинялся губернскому правлению во главе с губернатором. В городах, в которых размещались военные гарнизоны, исполнение полицейских обязанностей возлагалось на военнослужащих (во главе с комендантом).

Императором Павлом Петровичем Управы благочиния были отменены. Основное направление реформирования полиции - централизация ее, подчинение военным властям. В Петербурге и Москве полиция подчиняется военным губернаторам, а в губернских городах - военным комендантам.

Структура полицейских учреждений городов России реформируется, они перестраиваются по образцу Гатчинской полиции. Серьезные изменения претерпела сфера деятельности и ответственности полиции - на нее возлагается функция контроля за исполнением чиновниками предписаний властей, исправным несением своей службы вообще. Губернаторы, коменданты, полицмейстеры несли материальную ответственность за нераскрытые хищения и кражи государственного имущества.

Территория города делилась на части, во главе которых стояли частные инспектора (с подчиненными им двумя офицерами), и на кварталы во главе с квартальным унтер-инспектором (с подчиненными ему двумя квартальными комиссарами, контролировавшими половины квартала).

В каждый квартал назначался городовой в чине унтер-офицера, обязанный постоянно дежурить в своем квартале (для этих дежурств были выстроены особые будки, выкрашенные черно-белыми полосами). Именно с учреждения института городовых берет началом регулярная патрульно-постовая служба в России.

Впервые появляется подобие конной полиции - из кавалерийских полков, непосредственно подчиненных военным губернаторам. Из этой кавалерийской команды в каждую часть города в оперативное подчинение частных инспекторов передаются четыре унтер-офицера и 24 драгуна. Помимо кавалеристов, в оперативное подчинение передавались и по 4 унтер-офицера и по 20 рядовых солдат (пехота). Эти части исполняли роль резерва на случай беспорядков, необходимости усиленного патрулирования, захвата особо опасных вооруженных преступников и т.д. (можно сказать, что эти войска были прообразом Отрядов Особого Назначения).

Функции политической полиции исполняет Тайная экспедиция.

Кадры для службы в полиции готовились,главным образом, кадетскими корпусами.

В целом, можно сказать, что к концу царствования Императора Павла I была создана регулярная, профессиональная служба охраны общественного порядка.

Императором Александром I после вступления на престол были внесены изменения в деятельность полиции. Были официально отменены телесные наказания, в 1801 году запрещены пытки. Была отменена Тайная экспедиция (однако для исполнения ее функций были созданы другие полицейские подразделения) В 1799 году Император переподчинил полицию гражданским губернаторам, что изменило порядок ее финансирования (тем самым уменьшив военные расходы). Чиновники полиции, назначенные гражданскими властями, должны были оплачиваться из городских доходов, т.е. местного бюджета.

Было создано Министерство внутренних дел. Позднее было создано (и впоследствии отменено) Министерство полиции.

В целом можно сказать, что реформы Императора Александра I имели целью развитие и улучшение структуры органов охраны общественного порядка и отнюдь не отменяли созданное его отцом, Императором Павлом Петровичем. Многие полицейские структуры, созданные во время правления Императора Павла I, просуществовали до начала ХХ века без существенных изменений.

7. Кодификация права

За недостатком времени работа эта не была доведена до конца. Итогом работы Уложенной комиссии были семнадцать глав из сферы судопроизводства, девять - из сферы вотчинного права и тринадцать глав по уголовному праву.

Александр I возобновил деятельность комиссии, но уже в 1804 году поставил перед ней задачу полной унификации законодательства для всех губерний. Александр Павлович поставил перед комиссией задачу не просто кодификации, но и реформирования, законодательства, заполнения существовавших законодательных пробелов, переработки законодательства. Работа эта, возглавлявшаяся вначале Розенкампфом, а затем Сперанским, не была завершена к окончанию царствования Александра I.

Примечания:

[22] Власов Ю.Н. Павел I - коронованный тиран или просвещенный реформатор? История философии. Вып. 4. М.: ИФ РАН, 1999. С. 95-96.

[25] Приходько, М. А. Реформа центральных учреждений государственного управления и создание министерской системы управления в России в первой трети XIX века. //Правоведение. -2000. - № 5. - С. 187 - 197

[27] Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Россия. Ее настоящее и прошедшее. СПб, 1900. С.161.

[30] Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Россия. Ее настоящее и прошедшее. СПб, 1900. С.161-162.

[32] Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Ратгауз, или городское правление

[35] Цит. по: Песков А.М. С. 326.

[36] Полное собрание законов Российской Империи, с 1649 года. Том XXIV. С 6 ноября 1796 по 1798. СПб., 1830. С. 242.

[37] Исаев И.А. История государства и права России. М., 1999. С. 257.

Читайте также: