Орден дмитрия донского дата учреждения кто учредил кому и за что давали как выглядел

Обновлено: 28.06.2024

На помощь пришла история славных дел предков, доблестно защищавших святую Русь от захватчиков. Имена полководцев Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова, Кутузова, флотоводцев Ушакова и Нахимова, других витязей всегда жили в памяти народа. И учреждение военных боевых знаков имени знаменитых предков, так же, как и введение в 1943 году погон по образцу российской армии и возрождение в 1941-м гвардейского звания особо отличившимся воинским частям существенно повлияло на массовое сознание бойцов и командиров Красной армии.

29 июля 1942 года были учреждены ордена Суворова (I, II и III степени), Кутузова (I и II степени, III степень ордена учреждена 8 февраля 1943 г.) и Александра Невского. В апреле 1943 года к ним добавился орден Богдана Хмельницкого трех степеней, а в начале марта 1944 года – ордена Ушакова и Нахимова. Разработанные знаки орденов Дмитрия Донского, Багратиона и Дениса Давыдова (для партизан) Сталин не утвердил.

Орден Суворова – один из высших полководческих знаков доблести, и награждались им исключительно командиры: от командующих фронтами и армиями (I степени), командиров корпусов, дивизий и бригад (II степени) до командиров полков, батальонов и рот (III степени). Это первый советский орден, имевший три степени, и старший среди учрежденных знаков имени выдающихся полководцев прошлого.

Первым кавалером ордена Суворова I степени стал маршал Советского Союза Г. Жуков. Командир 24-го танкового корпуса генерал-лейтенант М. Баданов в начале февраля 1943 года получил III степень ордена за № 1. Всего за годы войны орденом Суворова I степени был награжден 391 человек (из них 20 человек – трижды), орденом Суворова всех степеней было произведено 7266 награждений.

Первое награждение орденом Кутузова состоялось 28 января 1943 года, через полгода после его учреждения. Первую степень ордена получили 17 военачальников, среди которых – командующий Закавказским фронтом генерал армии И. Тюленев – за освобождение Северного Кавказа, командующий Калининским фронтом генерал-полковник М. Пуркаев – за освобождение Великих Лук, командующие армиями генерал-лейтенанты К. Галицкий, А. Жадов, И. Федюнинский и другие. Орден Кутузова № 1 был вручен командующему 24-й армией Донского фронта генерал-лейтенанту И. Галанину (позже он получил еще один орден Кутузова I степени).

Ордена Кутузова II степени одним из первых был удостоен командующий 13-й гвардейской дивизии генерал-майор А. Родимцев, а III степень ордена за № 1 получил начальник штаба артиллерии армии полковник М. Порфенов. Всего за годы войны было произведено 669 вручений ордена Кутузова I степени. Орден Кутузова II степени был вручен 3325 раз, а III степени – 3328.

Этот орден по значимости следует после ордена Суворова, и это единственный знак, все степени которого утверждались не одним Указом. Вначале орден имел две степени, но после осенне-зимней кампании 1942-43 годов появилась необходимость расширить круг награждаемых.

Орден I степени вручался 323 раза. Знак № 1 получил командующий 12-й армией генерал-майор А. Данилов за освобождение Запорожья. Тем же Указом второй степенью ордена № 1 был удостоен командир саперного батальона майор Б. Тарасенко, орденом III степени № 1 был награжден заместитель командира батальона старший лейтенант Т. Рыбин.

Орден II степени вручался 2390 раз, третьей степени – 5738.

Орден Ушакова принадлежит к весьма редкому виду наград и сегодня является настоящим раритетом: общее количество награжденных за годы войны составляет всего 25 человек первой степенью и 182 человека – второй степенью.

Вторая степень ордена отличается от первой тем, что звезда изготовлена не из рубинов, а из металла, покрытого рубиновой эмалью, а все изображения на знаке серебряные.

Первое награждение орденом Нахимова состоялось по приказу командующего Северным флотом, что было необычно, т.к. награждения такими высокими наградами производились указом Президиума Верховного Совета СССР.

Орден Нахимова также одна из редких наград: первой степенью награждены 75 человек, второй степенью – 458 человек.

См. также по теме:

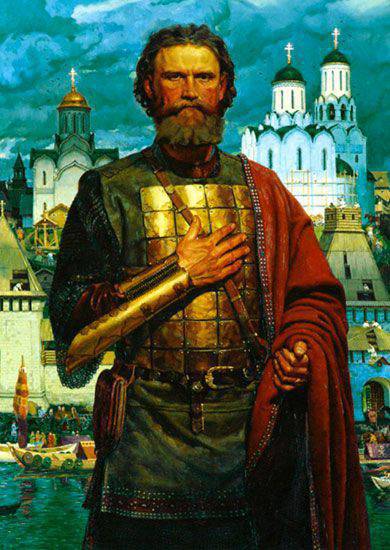

Дмитрий Иванович Донской – великий князь московский (с 1359), владимирский (с 1362) и новгородский (с 1386), выдающийся государственный деятель, прославленный полководец. С его именем связано укрепление руководящей роли Москвы в объединении русских земель и совместной защите их от иноземных завоевателей, в том числе победа в Куликовской битве (1380).

12 октября 1350 года в Москве в семье второго сына Ивана Калиты удельного князя звенигородского Ивана Ивановича Красного и его второй жены княгини Александры Ивановны родился сын. При крещении ему дали имя Дмитрий в честь святого Дмитрия Солунского.

После смерти от чумы в 1353 году старшего брата Симеона Гордого отец Дмитрия Ивановича стал великим князем, после чего в 1355 году совершил традиционную для русских князей поездку в Золотую Орду, взяв с собой богатые подарки великому хану, его семейству и вельможам. В Сарае он получил ярлык на великое княжение и стал первым по старшинству правителем на Руси. Так судьба княжича Дмитрия сделала крутой поворот: из наследника небольшого звенигородского удела он стал наследником московской великокняжеской власти.

Великий князь Иван Иванович Красный, правил недолго. Он умер от чумы 13 ноября 1359 года в возрасте 33 лет. На московский престол взошел его старший сын, девятилетний Дмитрий. Наставником юного князя и правителем Московского княжества в это время стал митрополит Киевский и всея Руси Алексий. Это был человек огромного ума, большого такта, широкого политического кругозора. Он имел поддержку среди большинства православных людей, живших в Московском княжестве, что по тем временам имело решающее значение. Более того, в качестве верховного главы русской церкви Алексий обладал вполне реальной властью над всеми русскими князьями без исключения. Он умело пользовался своим авторитетом для проведения в жизнь идеи главенства Москвы в Северо-Восточной Руси. Повзрослев, Дмитрий не раз советовался с ним, продолжая политику отца и деда по собиранию русских земель вокруг Москвы.

В 1360 году митрополит Алексий отправляет юного Дмитрия во главе московской делегации в Сарай за ханским ярлыком на великое княжение. Поездка была сопряжена с большой опасностью, но при этом являлась и крайне важной с политической точки зрения. Будущий великий князь с юных лет учился основам дипломатии и мудрости правителя. Поездка оказалась неудачной – великокняжеский владимирский престол маленький князь Дмитрий Московский утерял, т.к. в Орде не было практики выдавать ярлыки на великое княжение вассалам-детям, и ярлык ушел в Суздальско-Нижегородское княжество к князю Дмитрию Константиновичу. Москва лишилась власти над большой территорией великокняжеских земель со значительным населением. Казалось, что будущее не сулит юному князю Дмитрию Московскому особо радужных надежд, что с мечтой о первенстве Москвы на Руси покончено…

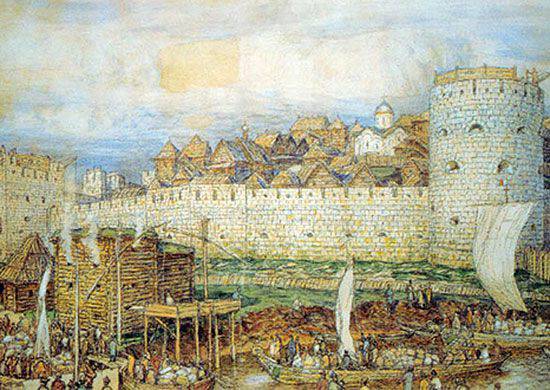

Впоследствии военно-политический союз двух Дмитриев был скреплен браком московского князя Дмитрия с дочерью Дмитрия Константиновича Евдокией. Отец Евдокии при этом отказался от ярлыка на Владимир в пользу Москвы. Вскоре к Москве отошли и связанные с Суздалем нижегородские земли. Свадьба состоялась 18 января 1366 года. Сыграли ее в Коломне, т.к. Москва полностью выгорела от очередного пожара. Не устоял даже дубовый кремль Ивана Калиты, стены которого были обмазаны глиной и побелены известью.

Вскоре московская рать во главе с Дмитрием Ивановичем выступила к Нижнему Новгороду. Младший брат суздальско-нижегородского князя Борис решил отвоевать права на княжение у своего старшего брата Дмитрия Константиновича, но московские войска подоспели вовремя, и все закончилось миром.

Кроме мер оборонительного характера (строительством Кремля) Дмитрий Иванович вместе с митрополитом попытались сокрушить тверского властителя. Алексий вызвал Михаила Тверского в 1368 году в Москву якобы для третейского суда с его двоюродным братом. Несмотря на гарантии неприкосновенности, данные митрополитом и великим князем Дмитрием, тверской князь и его бояре были схвачены и разведены по боярским дворам в заточение. Лишь вмешательство ордынских послов, оказавшихся тогда в Москве, вернуло Михаилу свободу.

Военный союз русских князей становился реальной силой, и в Сарае это поняли. Конные отряды золотоордынцев напали на земли Нижегородского княжества и пограбили их. Тогда московские полки и рать Нижнего Новгорода в 1377 году предприняли ответный поход на ордынский город Булгар. Состоялся бой, но до штурма города дело не дошло. Его жители выслали челобитчиков, с целью откупа. Русские войска с богатой добычей возвратились домой. Кроме того, русские посадили в Казани своих сборщиков податей и таможенника, чтобы тот следил за правильностью торгового обмена местных и иноземных купцов с русской стороной.

В феврале 1378 года скончался митрополит всея Руси Алексий. Двадцать восемь лет прожил Дмитрий под его духовным присмотром, и не в чем не мог он упрекнуть своего митрополита. За эти годы Дмитрий Иванович превратился в талантливого политика и военачальника, окруженного опытными воеводами. Среди соратников великого князя выделялись полководческими навыками Владимир Андреевич Серпуховской и Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский. Позднее к ним присоединились братья Ольгердовичи – Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский. Москва стала привлекать к себе множество храбрых и энергичных людей, в том числе из других княжеств и т. д. Увеличился постоянный состав русского войска – до 20 тысяч дружинников, появились слаженные пехотные полки, состоявшие из городских и сельских ополченцев. Значительно улучшилась организация войска: было создано единое командование, чаще проводился общий сбор. В годы, предшествующие Куликовской битве, возросла выучка русских воинов. Конница получила на вооружение сабли, оказавшиеся весьма удобными в схватках с ордынской конницей.

В 1378 году, летом, Мамай послал большое войско во главе с темником Бегичем в поход на Русь. Князь Дмитрий Иванович сумел хорошо организовать разведку намерений противника, и русские перекрыли брод через приток Оки – реку Вожу. Здесь собирались переправляться ордынцы. Русские заняли выгодную позицию на холме. Появление большого русского войска застало Бегича врасплох, и он несколько дней простоял на берегах реки, не решаясь ее перейти. Однако 11 августа 1378 года, переправившись, конница Бегича атаковала центр русского войска, но ее, как клещами стали сдавливать русские фланги. Большой полк во главе с Дмитрием Ивановичем атаковал золотоордынцев в лоб, а с флангов удары нанесли полки правой и левой руки под командованием воеводы Тимофея Вельяминова и рязанского князя Данилы Пронского. Татары побежали. Многие из них утонули, переправляясь через реку. Погибли Бегич и еще несколько мурз.

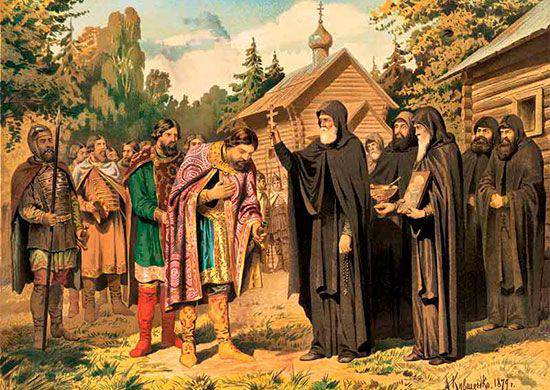

Преподобный Сергий Радонежский благословляет святого благоверного князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Художник А. Кившенко.

План битвы был смелым и точно рассчитанным. Дмитрий задумал разбить войско Мамая еще до соединения с ним литовцев и поэтому продвинул свои полки далеко на юг. Войска перешли через Дон, тем самым отрезав себе все пути к отступлению и оказались в чистом поле, чтобы сразиться с ордынцами.

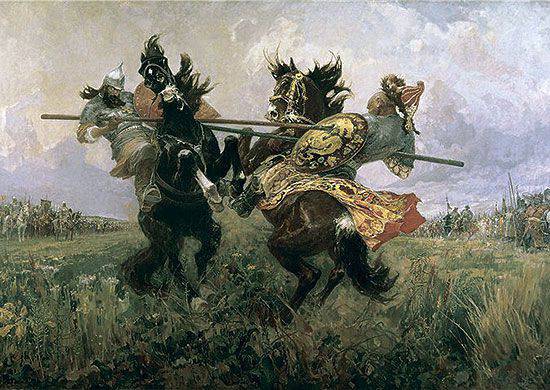

Перед сражением Дмитрий Московский объехал все построившиеся на поле полки и обратился к ним с традиционным призывом постоять за Русскую землю. Он прекрасно понимал, что враг в первую очередь попытается обезглавить русское войско, поэтому поменялся с боярином Михаилом Бренком головным убором московского государя и в простых воинских доспехах встал в первые ряды передового полка. Сражение началось около 12 часов дня поединком русского воина-инока Александра Пересвета и ордынского богатыря Челубея. Два витязя сошлись на копьях, оба погибли, но Пересвет в отличие от Челубея остался в седле. Противник воспринял это, как плохое предзнаменование исхода битвы. После поединка богатырей ордынские всадники пошли в атаку. Они смяли русский сторожевой полк, который был вынужден отойти к передовому полку, но и тот не выдержал натиска врага. В битву вступил большой пеший полк, а затем и полк левой руки, который вскоре был прорван ордынцами. Врага остановил русский резерв, сразу же вступивший в бой. Засадный полк ударил в тыл и во фланг прорвавшейся к Дону ордынской коннице. Этот удар позволил русским князья и воеводам перестроить полки для продолжения битвы. Мамаево войско было наголову разгромлено и обращено в бегство. Русская конница преследовала врага от Куликова поля до притока Дона – реки Красивой Мечи. Погоня продолжалась до наступления темноты. Победа досталась русским дорогой ценой. Потери были огромны, в числе погибших оказалось много русских князей и бояр. Самого Дмитрия после боя с трудом нашли – князь лежал без сознания среди мертвых и раненых.

Литовское войско, занявшее выжидательную позицию в 40 км от места битвы, узнав ее результаты, поспешило вернуться в свои владения.

За великую победу народ прозвал князя Дмитрия Ивановича – Донским, а его двоюродного брата князя Владимира Серпуховского – Храбрым. Победа над войском Мамая стала не просто военной удачей, она стала предвестником будущего освобождения Руси от ордынской зависимости. Вернувшись в Москву, князь отправился к преподобному Сергию. В монастыре по погибшим воинам служились многочисленные панихиды, был учрежден особый день их ежегодного поминовения, названный Димитриевской субботой.

По своим масштабам Куликовская битва является одной из самых крупных битв эпохи Средневековья и занимает видное место в истории военного искусства. Стратегия и тактика Дмитрия Донского отличались наступательным характером, активностью и целеустремленностью действий. Глубокая, хорошо организованная разведка позволила принимать верные решения и совершить образцовый марш-маневр к Дону. Дмитрий Донской сумел правильно оценить и использовать условия местности. Он учел тактику противника, раскрыл его замысел. Исходя из условий местности и применяемых Мамаем тактических приемов, Дмитрий Иванович рационально расположил имевшиеся в его распоряжении силы, создал общий и частный резерв, продумал вопросы взаимодействия полков. Получила дальнейшее развитие тактика русского войска. Завязка битвы сторожевым полком ошеломила противника, не позволила ему применить излюбленную тактику изматывания. Наличие резерва (засадного полка) и его умелое применение, предопределили исход битвы в пользу русских.

Имя Дмитрия Донского стало символом русской воинской славы и доблести. Время его правления многие современные ученые считают поворотным в русской истории. Москва утвердилась как центр русских Северо-Восточных земель, зависимость Руси от Золотой орды после Куликовской битвы стала неуклонно ослабевать.

Тридцатилетнее правление Дмитрия Донского внесло значительный вклад в развитие русского войска. Утвердилось его деление на полки. Они выставлялись от княжеств и наиболее крупных городов, имели свой стяг и возглавлялись князем или воеводой. Во второй половине XIV века на Руси появилось огнестрельное оружие. В 1382 году залпы пушек, установленных Дмитрием Донским на стенах Московского Кремля, возвестили новую эру в развитии русского военного искусства.

С конца XVIII века имя полководца традиционно присваивалось кораблям русского флота. Последний из них, броненосный крейсер, погибший в Цусимском морском сражении 1905 года во время Русско-японской войны. В ВМФ Российской Федерации эта традиция была возобновлена, с 2002 года имя Дмитрия Донского носит тяжелый атомный подводный крейсер стратегического назначения.

Дмитрий Донской, как один из любимых национальных героев, всегда почитался Русской Православной Церковью (РПЦ). В годы Великой Отечественной войны его имя носила танковая колонна, созданная по инициативе Московской патриархии в 1944 году на пожертвования верующих и переданная Красной армии. В 1988 году РПЦ причислила Дмитрия Донского к лику святых. В 2004 году РПЦ был учрежден Орден святого благоверного великого князя Димитрия Донского трех степеней. Им награждаются священнослужители, военачальники, ветераны Великой Отечественной войны и иные лица, проявившие мужество при защите Отечества, внесшие вклад в развитие взаимодействия между РПЦ и Российской армией, оказывающие духовно-нравственную поддержку военнослужащим.

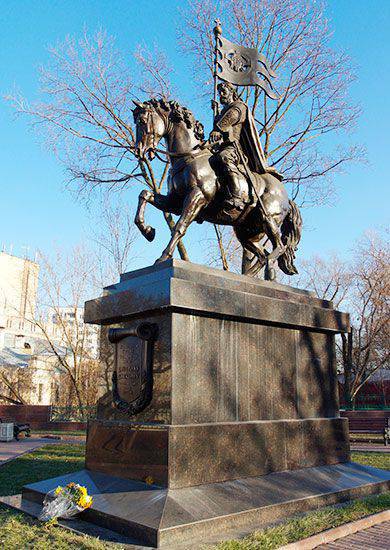

Имя Дмитрия Донского носят улицы многих городов России, на юге Москвы его именем назван один из бульваров. В 2013 году в Москве открыт памятник Дмитрию Донскому работы скульптора В.М. Клыкова. Он установлен на пересечении улиц Николо-Ямской и Яузсской, в том месте, где в 1380 году собиралось и отправлялось на битву с ордынцами русское войско.

Читайте также: