Когда отменили кр право

Обновлено: 31.05.2024

Об отмене крепостного права говорили с начала 19-го века и только в середине Александр II смог осуществить реформу. Миллионы российских крестьян получили свободу. Но как же проходила подготовка реформы? На каких условиях освобождались крестьяне? Так ли легко им стало жить в первые годы после отмены крепостничества?

Было несколько причин отмены крепостного права: оно мешало экономическому развитию страны, грозило нарушением общественного спокойствия, образованная часть общества относилась к крепостничеству как к рабству, грозило для страны скатыванием в разряд второстепенных держав, увеличивалась военно-техническая отсталость России от европейских стран. Реформу готовили несколько лет, и в 1861 году Александр II издал Манифест. Крестьяне стали свободными, но должны были выкупать землю. Экономическое положение крестьян начинает ухудшаться из-за тяжёлых условий выкупа, в связи с этим начинаются бунты. Однако, реформа была нацелена на перспективу и ее результаты должны были сказаться через несколько лет. В стране начнут развиваться капиталистические отношения (наемный труд, увеличится количество фабрик и заводов), повысится урожайность зерновых культур. Но при этом в первое десятилетие проведения реформы ухудшилось экономическое положение крестьян.

Что такое крепостное право

Крепостное право — это форма зависимости крестьян, при которой они прикреплены к земле и подчинены административной и судейской власти помещика. В царской России крепостничество широко распространилось к 16 веку, официально подтверждено Соборным уложением от 1649 года.

В чем же заключалось крепостное право?

В большинстве европейских стран крепостное право было отменено в начале первой половины 19 столетия. Первые шаги к ограничению и последующей отмене крепостного права в России были сделаны Павлом I и Александром I в 1797 и 1803 гг. подписанием Манифеста о трехдневной барщине об ограничении подневольного труда и Указа о вольных хлебопашцах, в котором прописано правовое положение отпускаемых на волю крестьян. В 1816-1819 гг. крепостное право было отменено в прибалтийских губерниях Российской империи. В течение царствования Николая I было создано около десятка различных комиссий для решения вопроса об упразднении крепостного права, но все они оказались бесплодными ввиду противодействия помещиков.

— даровой, принудительный труд зависимого крестьянина, работающего личным инвентарём в хозяйстве земельного собственника. Барщина исчислялась либо продолжительностью отработанного времени, либо объёмом работы.

В период подготовки реформы по отмене крепостного права была проведена 10-ая народная перепись, которая проходила с 1857 по 1859 год. Перепись 1857—1859 года проводилась Центральным статистическим комитетом и имела целью установить текущий состав населения и долю в нём крепостных.

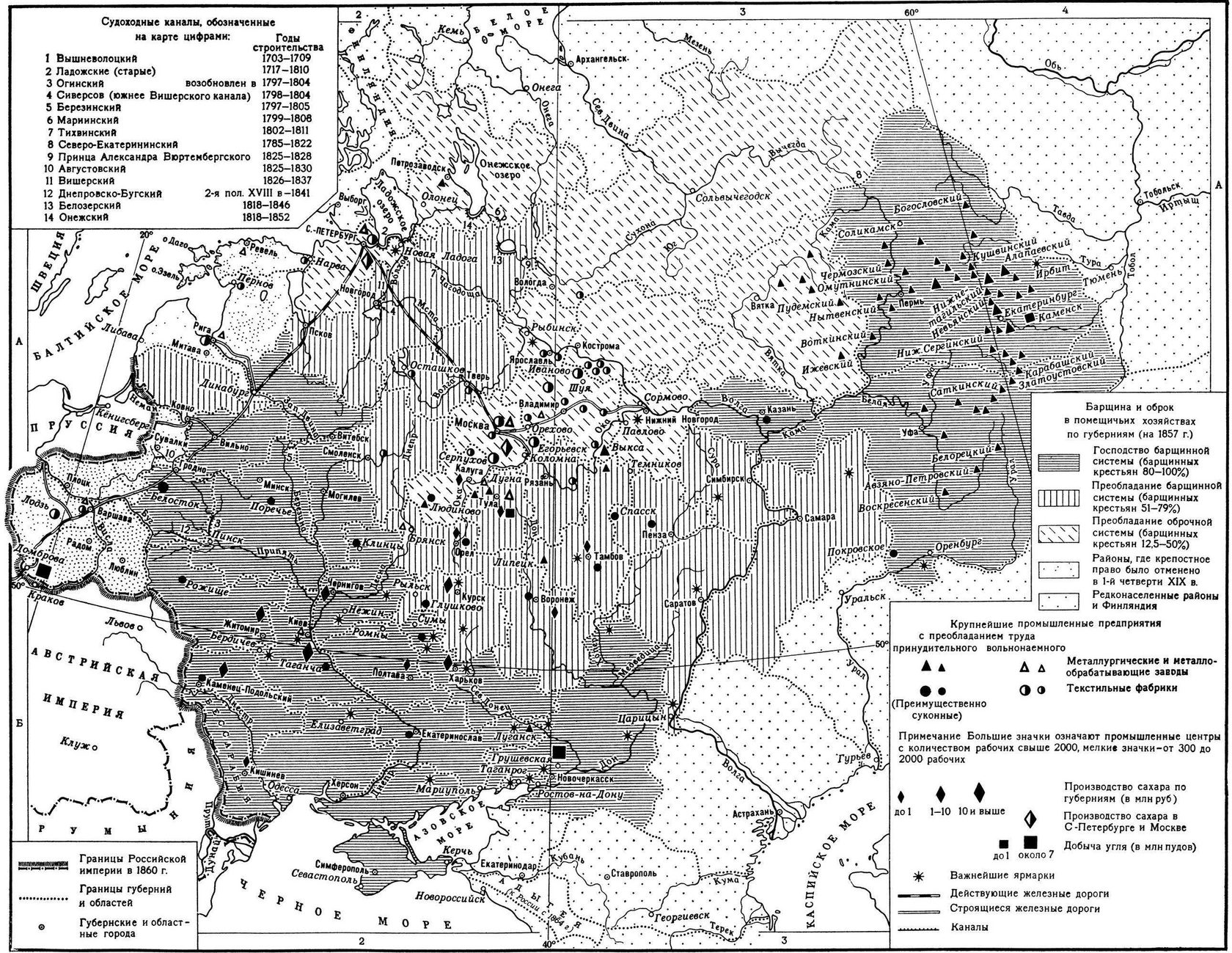

Следует отметить, что доля крепостных в общем народонаселении России была различна в разных её частях. Так, в Польше, Прибалтике, Финляндии, на территории Средней Азии и современного Казахстана крепостных практически не было. Значительно выше доля крепостных была в центральных регионах. Если в целом по России доля крепостных накануне отмены крепостного права составляла 34,39 %, то в отдельных губерниях, например в Смоленской и Тульской, она составляла 69 %. Так, численность крепостного населения на указанный период составляла 67 081 167 человек, из них крепостных 23 069 631. Численность государственных крестьян составляла 9 345 000 человек.

По итогам 10-ой ревизии в России в 1858 году насчитывалось 65 губерний и областей. Из них в 56 губерниях и областях имелись крепостные, а в девяти губерниях и областях крепостных не было, а именно: в трёх прибалтийских губерниях, земле Черноморского войска, Приморской области, Восточной Сибири, Семипалатинской области и Области Сибирских Киргизов, а также в Дербентской и Эриванской губерниях. В четырёх губерниях и областях (Архангельской, Шемахинской, Забайкальской и Якутской) практически не было крепостных, имелось лишь незначительное количество (несколько десятков) дворовых людей (слуг), поэтому эти губернии и области можно также исключить из числа губерний и областей с крепостным населением. Таким образом крепостные были в 52 губерниях и областях из 65.

Сколько крепостных крестьян проживало в Российской империи согласно 10-й народной переписи 1857-1859 гг.?

Экономическая и общественная ситуация

В 1855-1861 гг. крестьянские бунты возникали уже по всей стране и достигли своего пика (в 1860 году произошло только 126 крестьянских бунтов). Поводом к этому стал царский манифест от 25 января 1855 о создании подвижного ополчения. Крестьяне восприняли содержание манифеста как освобождение от крепостной зависимости. Они массово записывались в "казаки", отказываясь выполнять повинности. В феврале 1855 г. в Киевской губернии выступления крестьян распространились на девять уездов. Правительство бросило 16 эскадронов кавалерии, дивизион пехоты, две роты саперов. Произошли кровавые столкновения между восставшими и войсками, 39 крестьян были убиты, 63 - ранены. Это движение получило название "Киевская казачество". На апрель 1856 приходится второе выступление крестьян - так называемый поход "в Таврию за волей". После окончания Крымской войны среди крестьян разошлись слухи, что можно переселиться на Крымский полуостров, правительство окажет значительную помощь и освободит от крепостничества. Летом 1856 г. у Перекопа собрались десятки тысяч крестьян. Только правительственным войскам удалось приостановить это движение

С развитием технологий необходимость в ручном труде отпала, домашние хозяйства приносили все меньше прибыли, а вот на заводах, которые активно начали строиться благодаря индустриализации, не хватало рабочих рук. Этими руками могли бы стать крестьяне, но они не имели права уйти от помещиков. Помещики тоже были недовольны, так как крепостное хозяйство теряло свою экономическую привлекательность. Среднегодовые сборы зерновых по стране составляли 2,5 - 2,7 четверти при норме в 3 четверти (1 четверть = 8 пудам = 131 кг). К 1855 году дворянами было заложено в банки около 65% крепостных крестьян.

Либеральное направление , в которое входили западники и славянофилы выступали за отмену крепостного права. Западники выступали за обязательную отмену крепостного права и поощрение использования наемного труда. Славянофилы выступали за отмену крепостного права, но при этом, как они считали, необходимо было сохранить привычный уклад крестьянской жизни – общину. Каждую общину необходимо наделить землей за выкуп.

Консервативное направление поддерживало мнение большинства дворян, которые осознавали необходимость изменений в стране, но считали что это следует делать постепенно, не ломая основы помещичьего землевладения. Более конкретно обосновал консервативную программу в своих записках Александру II в 1855-1856 гг. полтавский помещик М. П. Позен. Он предлагал освободить крестьян с землей с наделом за выкуп, выплачивать который стоило бы 20 лет.

Революционное направление . Сторонники этого течения (Герцен, Чернышевский, Добролюбов) подвергали беспощадной критике весь общественно-политический строй, отвергали всякие компромиссы и проекты освобождения крестьян сверху, действиями правительства. Наиболее желательной они считали ликвидацию крепостного права путем крестьянской революции.

Таким образом, все общественные течения сводились к необходимости преобразований. Боязнь взрыва крестьянского недовольства объединяла либералов и консерваторов. Различия были в глубине, путях и темпах проведения неизбежных реформ.

Проекты и подготовка реформы

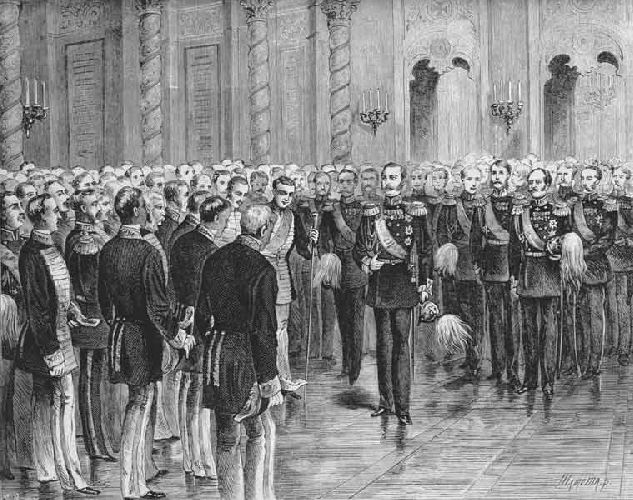

30 января 1856 года Александр II выступил с речью перед московским дворянством о необходимости упразднения крепостного права.

Проект крупного полтавского помещика М. П. Позена отражал интересы помещиков чернозёмной полосы, где преобладало барщинное хозяйство, связанное с рынком, и где земля ценилась особенно высоко. Он был подан царю в двух записках в 1856 и 1857 годах. Этот документ выражал желание помещиков чернозёмной полосы не только сохранить максимальное количество земли в своих руках, но и незаинтересованность в полном обезземеливании крестьян, так как сохранение крестьянского хозяйства необходимо было для обеспечения помещиков рабочими руками. Крестьяне должны были быть освобождены с землей, но за большой выкуп.

Третьего января 1857 года под руководством императора учрежден Секретный комитет по крестьянскому делу, для обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян. В состав комитета вошли в основном консерваторы, желавшие растянуть подготовку реформы на несколько лет. Чиновники рассматривали проекты крестьянской реформы, оставшиеся от предыдущих царствований.

Осенью 1857 года был обнародован царский рескрипт, предусматривавший создание в губерниях выборных дворянских комитетов для обсуждения проекта реформы, при этом оговаривалось важное положение будущего проекта: крестьяне получали личную свободу без выкупа, но без земли.

Согласно рескрипту императора в декабре 1857 года по всей России создаются дворянские губернские комитеты для обсуждения крестьянской реформы (к началу 1859 года они появились в 45 губерниях). В январе 1858 года Секретный комитет переименован в Главный комитет по крестьянскому делу во главе с великим князем Константином Николаевичем (брат Александра II, один из ярых сторонников отмены крепостного права).

2 февраля 1859 года были организованы Редакционные комиссии при Главном комитете для рассмотрения материалов, предоставленных губернскими комитетами для выработки единого для всей России "Положения" об отмене крепостного права. Возглавил работу Редакционных комиссий Я. И. Ростовцев, член Государственного совета, который поначалу являлся противником отмены крепостного права, но впоследствии изменивший свою точку зрения на противоположную.

Ростовцев привлек к работе в комиссиях сторонников проведения реформы из числа либеральных чиновников и помещиков (Н. А. Милютина, Ю. Ф. Самарина, В. А. Черкасского, Я. А. Соловьева, П. П. Семенова (будущего Тянь-Шанского). Они были названы современниками "красными" поскольку выступали за освобождение крестьян, за выкуп и превращение их в мелких земельных собственников, при сохранении помещичьего землевладения. Эти идеи отличались от тех, которые были высказаны большинством дворян, участвовавших в работе губернских дворянских комитетов и заключались в освобождении крестьян без земли.

10 октября 1860 года работа редакционных комиссий были завершена, все подготовленные материалы переданы в Главный комитет. Заседания комитета проходили каждый день. 14 января 1861 года царь подписал протоколы комитета. Законопроект был рассмотрен и утвержден в Государственном Совете (предпоследняя законодательная инстанция).

Одним из условий реформы было сохранить крестьянскую общину как гарантию против обезземеливания крестьян и удобства сбора налогов. По замыслу реформаторов земля будет находится в ведении общины, которая будет распределять наделы между крестьянами в пользование в соответствии с количеством мужских ревизских душ.

Для подготовки отмены крепостного права Александр II в январе 1857 года образовал специальный правительственный орган

Отмена крепостного права

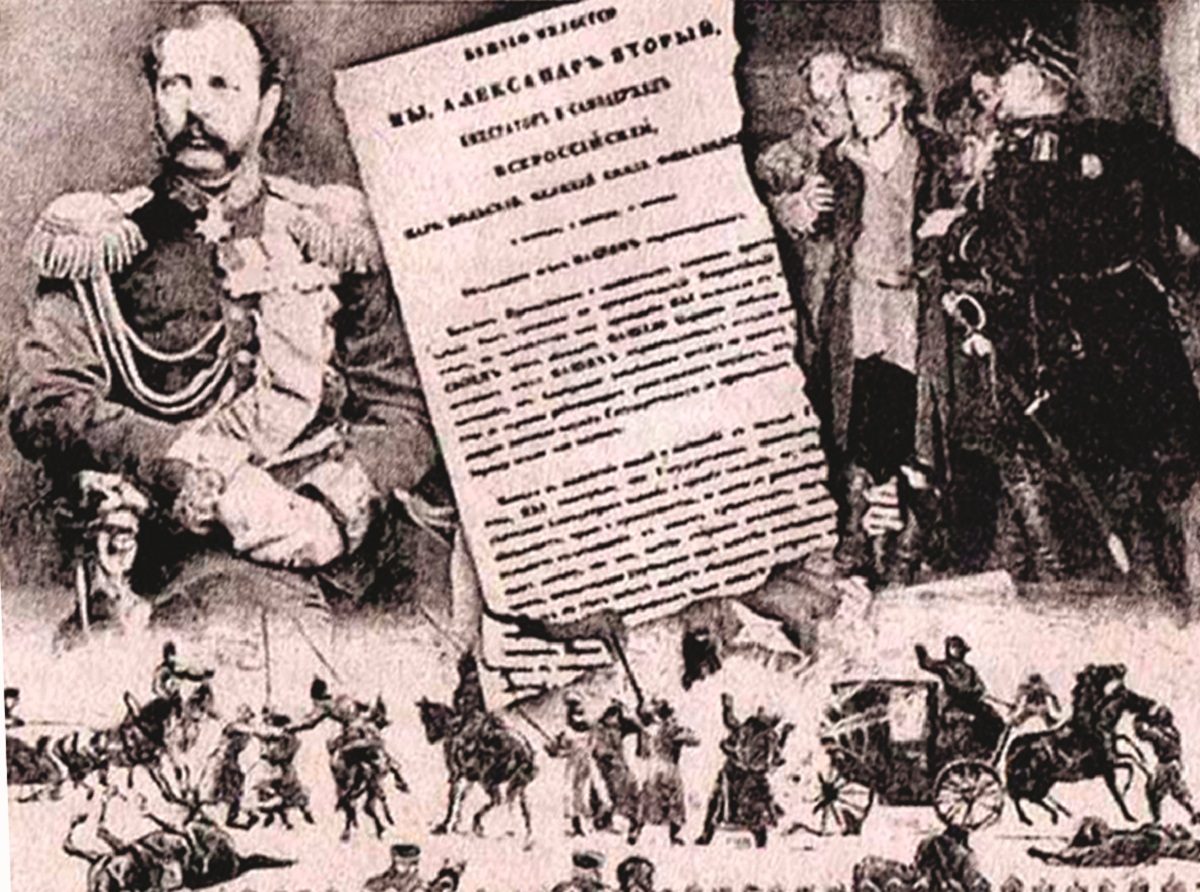

Алексей Кившенко. Чтение манифеста 1861 года Александром II на Смольной площади в Санкт-Петербурге. 1880

Личные свободы . Помещичьи крестьяне получали личную свободу и наделялись гражданскими правами. 23 млн. крепостных крестьян становились свободными сельскими обывателями, получая возможность обращаться в суд, вступать в брак по собственному усмотрению и даже занимать гражданские должности.

Земля для крестьян . Помещичьи крестьяне освобождались (полевым наделом), размер которого в зависимости от региона России был разный и колебался от 3 до 12 десятин (1 десятина = 1 га). В черноземных губерниях размер надела был меньше, а нечерноземных губерниях больше. При этом если размер крестьянского участка был больше установленной законом нормы, то помещик имел право отрезать излишек.

Порабощение людей на Руси существовало ещё в одиннадцатом веке. Уже тогда Киевская Русь и Новгородская республика широко использовали труд несвободных крестьян, которых называли смердами, холопами и закупами.

На заре развития феодальных отношений крестьян закрепощали тем, что привлекали их работать на земле, принадлежавшей землевладельцу. За это феодал требовал определённую плату.

Зарождение крепостничества на Руси

Во время монголо-татарского ига феодальная зависимость несколько ослабла из-за раскола Руси. В XVI веке крестьяне обладали некоторой свободой, однако им запрещалось переходить с места на место до тех пор, пока не внесена плата за пользование земельным наделом. Права и обязанности крестьянина прописывались в договоре между ним и собственником земли.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

С правлением Ивана III положение крестьян резко ухудшилось, так как он на законодательном уровне стал ограничивать их права. Сначала крестьянам запретили переходить от одного феодала к другому кроме недели до и недели после Юрьева дня, затем разрешили покидать его только в определённые годы. Зачастую крестьянин становился неоплатным должником, продолжая брать взаймы у землевладельца хлеб, деньги, сельскохозяйственные орудия и попадая в кабалу к своему кредитору. Единственным выходом из такой ситуации было бегство.

Крепостной — значит прикреплённый

Это интересно: что такое «аракчеевщина«, определение термина.

На рубеже XVII—XVIII вв. еков сделки купли-продажи крепостных между помещиками стали обыденностью. Крепостные утратили юридические и гражданские права и оказались в рабстве.

Души — живые и мёртвые

Больше всего ужесточилось крепостничество во времена Петра I и Екатерины I. I. Отношения между крестьянином и помещиком уже не строились на основании договора, они были закреплены правительственным актом. И холопы, и закупы перешли в категорию крепостных людей, или душ. Поместья стали передаваться по наследству вместе с душами. Они были бесправными — их позволялось женить, продавать, разлучать родителей с детьми, применять телесные наказания.

Интересно знать: Стояние на реке Угре при князе Иване III.

Попытки облегчить участь крепостных

Первая попытка ограничить и впоследствии отменить рабство была предпринята российским императором Павлом I в 1797 году.

Пользуясь неграмотностью и непросвещённостью крепостных, многие помещики игнорировали царский законодательный акт и заставляли крестьян трудиться неделями, зачастую лишая их выходного дня.

Крепостничество было распространено не на всей территории государства: его не было на Кавказе, в казачьих областях, ряде азиатских губерний, на Дальнем Востоке, Аляске и в Финляндии. Многие прогрессивные дворяне стали задумываться о его отмене. В просвещённой Европе рабства не существовало, Россия отставала от европейских стран по уровню социально-экономического развития, потому что отсутствие труда вольнонаёмных рабочих тормозило промышленный прогресс. Крепостнические хозяйства приходили в упадок, а среди самих крепостных крестьян нарастало недовольство, переходящее в бунты. Таковы были предпосылки отмены крепостного права.

Крестьяне всё больше надеялись на то, что их зависимость временная, и переносили её с христианской стойкостью. Во время Отечественной войны 1812 года, когда Наполеон Бонапарт надеялся с триумфом войти в Россию и увидеть встречавших его как освободителя крепостных крестьян, именно они дали ему мощный отпор, объединившись в ряды ополчения.

Нерешительность Николая I в этом вопросе историки объясняют тем, что после восстания декабристов он опасался подъёма народных масс, который, по его мнению, мог случиться, если предоставить им долгожданную свободу.

Ситуация всё больше усугублялась: экономическое положение России после войны с Наполеоном было шатким, труд крепостных был непроизводительным, а в голодные годы помещикам ещё и приходилось их содержать. Отмена крепостного права была уже не за горами.

Государь-освободитель

Понимая необходимость поступательного движения России, развития в государстве капиталистической системы, формирования рынка труда наёмных рабочих и в то же время сохранения устойчивого положения самодержавного строя, Александр I. I. в январе 1857 года создал Секретный комитет, переименованный позже в Главный комитет по крестьянским делам, который начал подготовку к постепенному освобождению крепостных.

Причины:

- кризис крепостнической системы;

- проигранная Крымская война, после которой особенно усилились народные волнения;

- необходимость становления буржуазии как нового класса.

Значимую роль играла моральная сторона вопроса: многие дворяне, имеющие передовые взгляды, были возмущены пережитком прошлого — узаконенным рабством в европейском государстве.

В стране шло широкое обсуждение планируемой крестьянской реформы, главной идеей которой было предоставить крестьянам личную свободу.

Земля по-прежнему должна была оставаться во владении помещиков, но они обязаны были предоставлять её в пользование бывшим крепостным за отбывание барщины или уплату оброка, пока те не смогут её окончательно выкупить. Аграрное хозяйство страны должны были составлять крупные помещичьи и мелкие крестьянские хозяйства.

В каком году отменили крепостное право

Главные положения документа:

Провозглашение Манифеста перед народом

Александр II лично провозгласил Манифест перед народом в Михайловском манеже Санкт-Петербурга. Государя стали называть Освободителем. Вчерашним крепостным, освободившимся от опеки помещика, крестьянская реформа 1861 года позволяла переезжать на новое место жительства, вступать в брак по собственной воле, учиться, устраиваться на работу и даже переходить в мещанское и купеческое сословия. С этого момента, считают учёные, у крестьян появились фамилии.

Последствия реформы

Чувствуя себя обманутыми, люди стали устраивать бунты, для подавления которых царём были направлены войска. В течение полугода вспыхнуло более тысячи восстаний в разных уголках страны.

Земельные участки, выделяемые крестьянам, были недостаточно большими, чтобы прокормиться и получать с них доход. В среднем на одно хозяйство приходилось по три десятины земли, а для его рентабельности требовалось пять-шесть.

Помещики, лишённые бесплатной рабочей силы, были вынуждены механизировать сельскохозяйственное производство, однако не все были к этому готовы и многие попросту разорились.

Были освобождены и так называемые дворовые люди, не имевшие имущества и не наделявшиеся землёй. Их было в то время около 6 процентов от общего числа крепостных. Такие люди оказались практически на улице, без средств к существованию. Кто-то уходил в города и устраивался на работу, а кто-то становился на путь преступлений, промышляя разбоем и грабежом, занимаясь терроризмом. Известно, что через два десятилетия после провозглашения Манифеста народовольцы из числа потомков бывших крепостных убили государя-освободителя Александра I. I. .

Но в целом реформа 1861 года имела огромное историческое значение:

Эпоху правления Александра II называют эпохой Великих реформ, а сам император получил прозвище “Освободитель”. Все это связано с реформой императора по отмене крепостного права .

Общество перед реформой 1861 года

Поражение в Крымской войне показало отсталость Российской империи от западных стран практически во всех аспектах экономики и социально-политического устройства государства.Передовые люди того времени не могли не замечать недостатки в насквозь прогнившей системе самодержавного правления. Русское общество к середине XIX века было неоднородным.

- Дворянство делилось на богатых, средних и малоимущих. Их отношение к реформе не могло быть однозначным. Около 93% дворян не имели крепостных. Как правило эти дворяне занимали государственные должности и зависели от государства. Дворяне у которых были крупные наделы земли и много крепостных крестьян были настроены против Крестьянской реформы 1861 года.

- Жизнь крепостных крестьян была жизнью рабов, ведь гражданские права у этого социального сословия отсутствовали. Крепостные крестьяне также не являлись однородной массой. В центральной России были в основном оброчные крестьяне. Они не теряли связь с сельской общиной и продолжали платить повинность помещику, нанимаясь в городе на фабрики. Вторая группа крестьян была барщинной и была в Южной части Российской империи. Они работали на земле помещика и платили барщину.

Крестьяне продолжали верить в “доброго батюшку царя”, который хочет освободить их из-под ярма рабства и выделить надел земли. После реформы 1861 года эта вера только усилилась. Несмотря на обман помещиков при проведении реформы 1861 года, крестьяне искренне верили, что царь не знает об их бедах. Влияние народовольцев на сознание крестьян было минимальным.

Рис. 1. Александр II выступает перед Дворянским собранием.

Предпосылки для отмены крепостного права

К середине XIX века в Российской империи происходили два процесса: процветание крепостного права и становление капиталистического уклада. Между этими несовместимыми процессами постоянно происходил конфликт.

Возникли все предпосылки для отмены крепостного права:

- С ростом промышленности усложнялось и производство. Применение крепостного труда при этом сделалось совершенно невозможным, так как крепостные крестьяне специально ломали станки.

- На фабриках были нужны постоянные рабочие с высокой квалификацией. При крепостном строе это было невозможно.

- Крымская война вскрыла острые противоречия самодержавия России. Она показала средневековую отсталость государства от стран Западной Европы.

При этих обстоятельствах Александр II не хотел брать решение по проведению Крестьянской реформы только на себя, ведь в крупнейших западных государствах реформы разрабатывались всегда в специально созданных парламентом комитетах. Русский император решил пойти по этому же пути.

которые читают вместе с этой

Подготовка и начало реформы 1861 года

Поначалу подготовка крестьянской реформы велась тайно от населения России. Всё руководство по проектированию реформы было сосредоточено в Негласном или Секретном комитете, образованном в 1857 году. Однако дела в этой организации дальше обсуждения программы реформы не шли, а вызванные дворяне игнорировали призыв царя.

- 20 ноября 1857 года был составлен рескрипт, утверждённый царём. В нём от каждой губернии выбирались выборные комитеты дворян, которые обязывались являться ко двору для собраний и согласования проекта реформы.Проект реформы стал готовиться открыто, а Негласный комитет стал Главным комитетом.

- Главным вопросом Крестьянской реформы стало обсуждение таких вопросов: как освобождать крестьянина от крепостного рабства – с землёй или нет. Либералы, которые состояли из промышленников и безземельных дворян, хотела освободить крестьян и выделить им наделы земли. Группа крепостников, состоявших из зажиточных помещиков была против выделения крестьянам земельных наделов. В конце концов компромисс был найден. Либералы и крепостники нашли компромисс между собой и приняли решение освободить крестьян с минимальными наделами земли за большой денежный выкуп. Промышленников такое “освобождение” устраивало, так как снабжало их постоянными рабочими руками.Крепостников же Крестьянская реформа снабжала и капиталом, и рабочими руками.

Говоря кратко об отмене крепостного права в России в 1861 году, следует отметить три основных условия, которые Александр II наметил выполнить:

- полное уничтожение крепостного права и освобождение крестьян;

- каждый крестьянин наделялся наделом земли, при этом ему определялся размер выкупа;

- крестьянин мог покинуть своё место жительства только с разрешения нового образованного сельского общества вместо сельской общины;

Для решения насущных вопросов и выполнения обязательств по выполнению повинностей и уплаты выкупа крестьяне помещичьих имений объединялись в сельские общества. Для контроля взаимоотношений помещика с сельскими обществами Сенатом назначались мировые посредники. Нюанс был в том, что мировые посредники назначались из местных дворян, которые, естественно, были на стороне помещика при решении спорных вопросов.

Результат проведения реформы 1861 года

Проведение реформы 1861 года выявило целый ряд недостатков:

- помещик мог переносить место своей усадьбы, где ему заблагорассудиться;

- помещик мог обменивать наделы крестьян на свои земли до их полного выкупа;

- крестьянин до выкупа своего надела не являлся его полновластным хозяином;

Появление сельских обществ в год отмены крепостного права, породило круговую поруку. Сельские общины проводили собрания или сходы, на которых на всех крестьян возлагалось исполнение повинностей перед помещиком поровну, каждый крестьянин отвечал при этом за другого. На сельских сходах решались также вопросы о проступках крестьян, проблемы выплаты выкупа и тд. Решения схода имели силу, если они принимались большинством голосов.

- Основную часть выкупа брало на себя государство. В 1861 году было создано Главное Выкупное учреждение.

Основную часть выкупа брало на себя государство. За выкуп каждого крестьянина выплачивалась 80% от общей суммы, остальные 20 % выплачивал крестьянин. Эта сумма могла выплачиваться единовременно, либо в рассрочку, однако чаще всего крестьянин отрабатывал её трудовой повинностью. Крестьянин расплачивался с государством 49 лет, выплачивая при этом 6% годовых. При этом, одновременно крестьянин выплачивал выкуп за землю, оставшиеся 20%. В среднем, с помещиком, крестьянин расплачивался в течение 20 лет.

Основные положения реформы 1861 года проводились в жизнь не сразу. Этот процесс растянулся почти на три десятилетия.

Либеральные реформы 60-70-х годов XIX века.

К либеральным реформам Российская империя подходила с необычайно запущенным местным хозяйством: дороги между селениями размывало весной и осенью, в деревнях отсутствовала элементарная гигиена, не говоря уж о медицинской помощи, эпидемии выкашивали крестьян. Образование было в зачаточном виде. У правительства не было денег на возрождение деревень, поэтому было принято решение о реформе органов местного самоуправления.

- 1 января 1864 года была проведена земская реформа. Земство представляло собой местный орган власти, который брал под опеку строительство дорог, организацию школ, строительство больниц, церквей и т.д. Важным пунктом была организации помощи населению, которое пострадало от неурожая. Для решения особо важных задач земство могло облагать население специальным налогом. Распорядительными органами земств были губернские и уездные собрания, исполнительными-губернские и уездные управы.Выборы в земства проводились один раз в три года. Для выборов собирались три съезда. Первый съезд состоял из землевладельцев, второй съезд набирался из городских собственников, третий съезд включал в себя выборных крестьян от волостных сельских сходов.

- Следующей датой проведения судебных преобразований Александра II стала реформа 1864 года.Суд в России становился гласный, открытый и общественный. Главным обвинителем был прокурор, у подсудимого появился свой защитник-адвокат. Однако главным новшеством было введение на суде присяжных заседателей состоявших из 12 человек. После судебных прений они выносили свой вердикт-“виновен” или “невиновен”. Присяжные заседателями набирались из мужчин всех сословий.Разбором мелких дел занимался мировой судья

- В 1874 году была проведена реформа в армии. Указом Д. А. Милютина был упразднён рекрутский набор. Обязательной службе в армии подлежали граждане России достигшие 20 лет. Срок службы в пехоте составлял 6 лет, срок службы на флоте 7 лет.

Отмена рекрутского набора способствовала большой популярности Александра II среди крестьянства.

Значение реформ Александра II

Отмечая все плюсы и минусы преобразований Александра II, нужно отметить, что они способствовали росту производительных сил страны, развитию нравственного самосознания у населения, улучшению качества жизни крестьян в деревнях и распространению начального просвещения среди крестьян. Следует отметить и рост промышленного подъёма и положительное развитие сельского хозяйства.

Вместе с тем, реформы совершенно не затронули верхние эшелоны власти, в управлении на местах оставались пережитки крепостничества, помещики пользовались поддержкой дворян-посредников в спорах и открыто обманывали крестьян при выделении наделов. Однако не следует забывать, что это были только первые шаги к новой капиталистической стадии развития.

Что мы узнали?

Либеральные реформы, изучаемые по истории России (9 класс), в целом имели положительные итоги. Благодаря отмене крепостного права окончательно устранялись пережитки феодального строя, но до окончательного становления капиталистического уклада, подобно развитым западным странам было ещё очень далеко.

В эти дни отмечается 160-летний юбилей с момента отмены крепостного права в России. Случилось это 3 марта 1861 года, когда царствовавший тогда император Александр Второй подписал соответствующий Манифест. Наша либеральная общественность до сих пор считает эту дату величайшей в истории России… Но насколько столь восторженное определение соответствует действительности?

Крепостное право возникло в Европе эпохи феодализма. Дело в том, что тогда главной опорой царствовавших монархов было дворянство, то есть слой людей, которые фактически находились на постоянной военной службе. В награду за эту службу монарх жаловал дворян поместьями и деревнями вместе с жившими там крестьянами. А чтобы крестьяне не разбегались от дворянина и не подрывали его материальное благополучие, их законодательно прикрепляли к земле, лишая свободы передвижения…

Постепенно с упадком феодальных отношений и с развитием капитализма, требовавшего множества свободных рабочих рук, крепостное право уходило из Европы. И только в России задержалось на очень большой срок. Причин тому было много. Это и геополитика – длительное соседство Руси со степями Дикого поля, откуда шли постоянные набеги кочевников, вызывало отток населения из южных регионов страны и неравномерность её заселения (поэтому людей насильно прикрепляли к земле). Это и консервация феодализма – русская буржуазия развивалась очень слабо и медленно. Это и нежелание русской правящей элиты реформироваться в соответствии с требованиями времени…

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

А в 1649 году вышло Соборное уложение, согласно которому всякий уход от помещика запрещался, крепостное состояние крестьян сделали потомственным, а право собственности их владельцев – наследственным. При Петре Первом крестьяне стали фактически собственностью своих дворян-помещиков, без права жаловаться на них в суд и вообще без каких-либо реальных юридических прав.

Суть крепостной системы России была в следующем. Крестьянин прикреплялся к земле и не мог покинуть её без разрешения владельца. Помещик предоставлял надел крестьянину, взамен крестьянин нёс определённые повинности в пользу барина. Такой повинностью могла быть барщина или оброк. Барщина – бесплатный труд в пользу помещика какое-то количество дней в неделю. Оброк – натуральная плата барину: то есть в определённое время требовалось отдать за пользование наделом определённую часть продуктов или денег помещику. Оброк, как правило, был более распространён в нечернозёмных областях России, а в чернозёмных более выгодной для помещиков стала барщина.

Да, были ещё и свободные крестьяне, трудившиеся на государственных или дворцовых землях, но их было очень мало, да и в любой момент они могли перейти из государственного управления в помещичье – если император пожелал бы вознаградить кого-нибудь из аристократов деревенькой или целым сельским округом. Поэтому абсолютное большинство крестьян было закрепощено – на рубеже XVIII-XIX веков крепостные вообще составляли до 60% населения всей России!

Нельзя сказать, что русские цари не понимали всю дикость сложившегося положения дел. Тем более дворяне из служилого сословия фактически превращались в настоящих паразитов, которые не хотели никакой службы в пользу государства, но зато желали вести праздный образ жизни за счёт своих имений и поместий. Как метко заметил известный русский историк Василий Осипович Ключевский, на следующий день после царского Манифеста о вольности дворянства от 18 февраля 1762 года, который фактически освобождал дворян от какой-либо обязательной службы, следовало отменить и крепостную зависимость крестьян. Но, увы…

Гладко было на бумаге

Тем не менее цари всё же пытались хоть как-то ограничить крепостную зависимость. Например, выходил Указ Павла Первого о трёхдневной барщине, который рекомендовал дворянам ограничить время эксплуатации крепостных. А его сын, Александр Первый, в 1803 году издал Указ о вольных хлебопашцах, разрешавший помещикам отпускать своих крепостных на волю. Даже были попытки хоть как-то ограничить судебный произвол помещиков над своими мужиками… Но в принципе саму систему крепостного рабства эти робкие шаги никак не меняли! По словам одного историка:

Однако к середине XIX столетия стало ясно – так жить больше нельзя. В Европе вовсю развивался капитализм, сметавший прежние феодальные устои, а Россия в сфере общественных отношений застряла где-то на уровне Британии XVI века. А такая отсталость тянула за собой и всё остальное, включая армию, экономику, социальное развитие.

При этом помещик передавал общине далеко не самые лучшие земли – лучшие он, как правило, оставлял исключительно за собой и за своим имением. И нередко бывало так, что эти хорошие помещичьи земли стояли заброшенными, так как барин жил в городе, ничуть не интересуясь земледелием, а его бывшие крепостные мужики были вынуждены добывать себе хлеб на заболоченных или на поросших лесом участках.

Во-вторых, за пользование надельной землёй крестьяне должны выплатить барину немалый выкуп – который, кстати, определялся помещиком по своему усмотрению (понятно, что дворяне старались не продешевить, выставляя максимальные суммы). По закону крестьянин обязан был немедленно уплатить помещику 20 процентов выкупной суммы, а остальные 80 процентов вносило государство. После чего крестьяне должны были погашать государственный долг в течение 49 лет равными выкупными платежами по ставке в 6 процентов годовых…

Читайте также: