Каким требованиям должен отвечать страховщик

Обновлено: 28.06.2024

Страхование имущества зарекомендовало себя как дополнительный инструмент обеспечения интересов залогодержателей данного имущества на случай его гибели или повреждения. Между тем на практике залогодержатели нередко сталкиваются с отказом страховщиков в страховой выплате в связи с тем, что с аналогичным требованием уже обратился собственник. Вопросы такой конкуренции требований не всегда разрешаются в судебной практике однозначно.

Рассмотрим, в чью пользу должна быть перечислена страховая выплата, какие факторы учитываются судами, а также какие действия должен предпринять залогодержатель для того, чтобы защитить свои интересы.

Кто является выгодоприобретателем?

В отсутствие единообразия в правоприменении, решение страховщика о том, кому произвести страховую выплату, принимается исключительно из его представлений и трактовки соответствующих положений ГК РФ. Однако даже те судебные акты, которые существуют, могут быть достаточно полезны для определения подходов к решению указанных вопросов.

Очередность предъявления требований о выплате страхового возмещения

Залогодержатель указан выгодоприобретателем в договоре. Как показывает практика, даже прямое указание залогодержателя выгодоприобретателем в договоре страхования еще не гарантирует возможность реализации его права на страховое возмещение в случае, если за страховой выплатой уже обратился собственник.

При рассмотрении споров в отношении страхового возмещения суды исследуют, выразило ли лицо, считающее себя надлежащим выгодоприобретателем, волю на получение страхового возмещения. Промедление со стороны залогодержателя в принятии мер по защите собственных интересов и заявлении своей кандидатуры на роль выгодоприобретателя может сыграть против него.

Пример из практики. Суды отказались удовлетворить требования банка как залогодержателя имущества к страховщику о взыскании страхового возмещения. По мнению банка, страховщик обязан был выплатить ему страховое возмещение на основании п. 1 ст. 334 ГК независимо от факта обращения. Между тем суды подчеркнули, что страховая компания не обязана предпринимать какие-либо действия и устанавливать намерение залогодержателя на получение страховой выплаты. Банк, будучи залогодержателем утраченного имущества и считая себя надлежащим выгодоприобретателем, не совершал никаких процессуальных действий с целью получить страховое возмещение, хотя был привлечен третьим лицом к судебному спору между собственником и страховщиком. Банк направил претензию страховщику лишь после того, как страховая компания добровольно произвела страховую выплату собственнику и производство по судебному делу было прекращено[1].

Пример из практики. Банк обратился к страховщику за страховой выплатой в связи с гибелью предмета ипотеки. Несмотря на то, что выгодоприобретателем в договоре страхования было указано иное лицо, суд признал право банка на получение денежных средств от страховщика. Однако в удовлетворении требований было отказано, поскольку страховщик в соответствии с утвержденным судом мировым соглашением ранее уже произвел выплату лицу, указанному выгодоприобретателем в договоре страхования. Суд указал, что обязательства из договора страхования прекратились надлежащим исполнением, ввиду чего удовлетворение иска банка повлечет повторную выплату части страхового возмещения, что не предусмотрено действующим законодательством[2].

Фактически, банк, обладая правом на страховое возмещение как залогодержатель, промедлил и пропустил судебный спор между указанным в договоре выгодоприобретателем и страховой компанией, что привело к заключению мирового соглашения и выплате страхового возмещения иному лицу.

Таким образом, для снижения рисков при наступлении страхового случая залогодержателю рекомендуется незамедлительно направлять требование к страховщику с обоснованием наличия страхового интереса, а также отслеживать возможные судебные споры в отношении страховой выплаты. В противном случае задержка в защите интересов на фоне неоднозначности судебных подходов может лишить залогодержателя возможности реализовать предоставленное ему законом право.

Факт предъявления требования ненадлежащим лицом не наделяет его статусом выгодоприобретателя

В ряде случаев суды вовсе квалифицируют обращение собственника к страховщику о выплате страхового возмещения в свою пользу, поступившее раньше требования залогодержателя, как уведомление о замене выгодоприобретателя (статья 956 ГК РФ)[3]. Такой подход потенциально порождает злоупотребления, поскольку полностью ставит возможность реализации залогодержателем его права в зависимость от усмотрения собственника.

Есть и более позитивный подход. В качестве примера можно привести постановление Арбитражного суда Московской области от 02.02.2017 по делу № А40-245057/2015. Отказывая в удовлетворении требований собственника к страховой компании, суд указал, что выгодоприобретателем по всем рискам указано иное лицо. Доказательств отказа данного лица от права получения страховой выплаты по заключенному в его пользу договору страхования не представлено, равно как и не представлено доказательств уведомления страховщика о замене выгодоприобретателя в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 956 ГК РФ.

При этом в дальнейшем, если залогодержатель вступает третьим лицом с самостоятельными требованиями в судебное дело по иску собственника к страховщику о выплате страхового возмещения, суды признают данные действия фактической реализацией права требования в отношении страховой выплаты[4].

Данный подход представляется более обоснованным и отвечающим целям статьи 334 ГК РФ, поскольку сам по себе факт предъявления требования ненадлежащим лицом не должен автоматически наделять такое лицо статусом надлежащего выгодоприобретателя. Очередности поступления требований о выплате страхового возмещения не должно придаваться правовое значение.

На заметку: Суды также часто оценивают действия сторон по отношению к объекту страхования (действия по обеспечению сохранности объекта страхования, предпринятые меры для минимизации убытков и пр.). Однако оценка таких действий скорее относится к общей оценке добросовестности стороны и не влияет непосредственно на определение надлежащего выгодоприобретателя.

Определение выгодоприобретателя при наличии конкурирующих требований

Проблемной также представляется ситуация, при которой в отсутствие прямого указания на выгодоприобретателя в договоре страхования предстоит определить надлежащего получателя страхового возмещения при наличии конкурирующих требований собственника и залогодержателя. Формально перед судом встает вопрос приоритета требований, решение которого одновременно будет также определять, чье право является более защищенным с точки зрения закона. Здесь возможны два подхода.

После перечисления денежных средств собственнику застрахованного имущества данные средства могут и не попасть к залогодержателю, который приравнивается к остальным кредиторам собственника, что также лишает смысла предоставление залогодержателю прямого права требования. В таком случае требование залогодержателя к собственнику о взыскании денежных средств в сумме полученного им страхового возмещения (или в соответствующей части, обеспечивающей требование залогодержателя) по порядку его рассмотрения, по субъектному составу и по порядку удовлетворения мало чем будет отличаться от обычного требования о взыскании денежных средств.

При данном подходе отмечается, что преимущественное право залогодержателя получить удовлетворение из страхового возмещения не зависит от того, в чью пользу оно застраховано. Следовательно, независимо от указания фигуры выгодоприобретателя по договору страхования, залогодержатель все равно обладает приоритетным правом в отношении страхового возмещения.

Некоторые суды идут дальше и отмечают, что приоритет залогодержателя распространяется и на ситуации, когда в качестве выгодоприобретателя по договору страхования заложенного имущества прямо указан его собственник[5]. Такая практика представляется не совсем корректной.

Второй подход. Данный подход следует из буквального прочтения положений статьи 334 ГК РФ. Данная статья указывает на приоритет залогодержателя при получении страхового возмещения перед иными кредиторами залогодателя, но не перед самим залогодателем.

Наличие двух приведенных подходов и неоднозначность практики должны учитываться при оценке рисков договорных схем, предусматривающих страхование заложенного имущества.

Вывод

При страховании имущества в пользу залогодержателя последнему рекомендуется незамедлительно направлять требование к страховщику, а также отслеживать возможные судебные споры в отношении страховой выплаты. При этом необходимо ориентироваться не на срок исковой давности (что, казалось бы, логично следует из закона), а на действия конкурирующего выгодоприобретателя.

Суды не сформировали единого подхода к определению надлежащего выгодоприобретателя в ситуации, когда в отсутствие установленного договором или законом приоритета конкурируют требования собственника и залогодержателя. Представляется, что положение собственника все же является более выгодным, но при этом не абсолютно исключающим соответствующие риски отказа во взыскании страхового возмещения.

[1] Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 19.01.2018 по делу № А50-8982/2017.

[2] Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2014 по делу № А51-22704/2013.

[3] Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2018 по делу № А40-133804/17, Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2014 по делу № А19-15481/2013, Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2011 по делу № А79-1203/2011.

[4] Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.09.2012 по делу № А56-26063/2011, постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 13.12.2010 по делу № А56-67294/2009, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2016 по делу № А59-400/2016 и др.

[5] Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.09.2012 по делу № А56-26063/201, постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 31.05.2011 по делу № А56-32094/2008, постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13.12.2010 по делу № А56-67294/2009, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2016 по делу № А59-400/2016.

1. Если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Однако условие договора, исключающее переход к страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно.

2. Перешедшее к страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем (выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.

3. Страхователь (выгодоприобретатель) обязан передать страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления страховщиком перешедшего к нему права требования.

4. Если страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине страхователя (выгодоприобретателя), страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.

Комментарий к ст. 965 ГК РФ

1. При имущественном страховании к страховщику, выплатившему страховое возмещение, в пределах уплаченной им суммы переходит принадлежащее страхователю (выгодоприобретателю) требование против лица, причинившего страховые убытки. Такой переход, именуемый страховой суброгацией, представляет собой разновидность cessio legis, т.е. перехода требования на основании закона и наступления указанных в нем обстоятельств (ст. 387 ГК).

2. Спорным является вопрос о допустимости суброгации при страховании ответственности. Одни авторы отвечают на него положительно (см., например: Гражданское право России. Обязательственное право / Под ред. О.Н. Садикова. М., 2004. С. 642 - 643 (автор главы - В.А. Рахмилович)), другие - отрицательно (см., например: Гражданское право / Под ред. Е.А. Суханова. 3-е изд. М., 2006. Т. 4. С. 372 - 373, 379 (автор главы - Т.С. Мартьянова)). В коммент. ст. говорится о суброгации при имущественном страховании. При этом в отличие, например, от п. 2 ст. 947 ГК не уточняется, что речь идет лишь о страховании имущества и предпринимательского риска. Поэтому легальные препятствия к суброгации при страховании гражданской ответственности отсутствуют. В то же время если требование, которое имел выгодоприобретатель против страхователя, не прекращается, а переходит к страховщику, то для страхователя во многих случаях теряется сам смысл страхования ответственности, особенно добровольного. Поэтому следовало бы установить, что при страховании ответственности притязание против страхователя переходит к страховщику лишь в случаях, предусмотренных законом (например, в случае умышленного причинения ущерба страхователем выгодоприобретателю, если страховщик не освобождается от страховой выплаты на основании ст. 963 ГК).

3. При суброгации требование переходит к страховщику ipso jure в момент страховой выплаты. Для перехода требования согласия должника не требуется, даже если должник и кредитор оговорили необходимость согласия должника на уступку требования или вообще запретили уступку (п. 10 письма ВАС N 75). В остальном к переходу требования в порядке суброгации применяются предписания § 1 гл. 24 ГК (о возражениях должника, его уведомлении, переходе обеспечительных прав и т.д.).

4. Обычно к страховщику переходит притязание на возмещение вреда, но возможен переход и иных притязаний (например, при страховании риска невозврата кредита к страховщику может перейти притязание страхователя на уплату неустойки). В силу п. 2 коммент. ст. отношения между страховщиком и причинителем подчиняются предписаниям о соответствующем виде обязательств (например, транспортных или деликтных).

5. Переход требования к страховщику не влечет изменения давностного срока и порядка его исчисления (ст. 201 ГК). К суброгированному притязанию применяется не сокращенный двухлетний срок, предусмотренный ст. 966 ГК, а давностный срок, установленный для притязания, которое перешло к страховщику, т.е., как правило, трехлетний срок (ст. 196 ГК).

6. Если страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего требования к должнику (например, путем прощения долга) или осуществление этого требования стало невозможным по причинам, зависящим от страхователя (выгодоприобретателя), то страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения (п. 4 коммент. ст.).

7. Если закон предусматривает суброгацию требования (как это сделано, например, в коммент. ст.), то совершение задолженного предоставления во исполнение обязательства не прекращает последнее надлежащим исполнением (п. 1 ст. 408 ГК), а приводит к перемене кредитора в этом обязательстве.

8. Систему суброгации следует отличать от системы страхового регресса. Регресс предполагает прекращение исполненного обязательства и возникновение нового регрессного обязательства, в силу которого страховщик вправе требовать от причинителя страховых убытков компенсации своих потерь. Ввиду отсутствия правопреемства здесь по-иному решаются вопросы о возражениях должника, об исчислении давности, об обеспечительных мерах и т.д. Закон устанавливает систему регресса при обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ст. 14 Закона об ОСАГО). Поскольку предписание ст. 14 Закона об ОСАГО является специальным по отношению к общему предписанию п. 1 ст. 965, оно исключает суброгацию в отношениях по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств.

Судебная практика по статье 965 ГК РФ

В указанном пределе вред обществу возмещен и на возмещенную сумму у страховщика возникла суброгация (статьи 387, 965 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правоотношения по полному возмещению вреда возникают не в связи со страхованием, а основаны на нормах права об обязательствах вследствие причинения вреда (статьи 15, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации) и могут быть реализованы только самостоятельным обращением потерпевшего к причинившему вред лицу.

Удовлетворяя частично исковые требования, суд первой инстанции, руководствуясь статьями 15, 382, 965, 1064, 1072 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", полагал, что разница между страховой суммой по ОСАГО (лимит 500 000 руб.) и страховой выплатой по договору страхования ответственности перевозчика подлежит взысканию с Анфинагентова А.А. в пользу АО "СОГАЗ" в порядке суброгации. При этом суд на основании пункта 3 статьи 1083 Гражданского кодекса Российской Федерации снизил размер вреда, подлежащего возмещению в пользу истца, до 250 000 руб.

Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что страховая компания, признав произошедшее событие страховым случаем, выплатила страховое возмещение и получила в пределах выплаченной суммы право требования к причинителю вреда - владельцу автомобильной дороги, не осуществившему надлежащее содержание автомобильной дороги, руководствуясь положениями статей 15, 387, 965, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды сделали вывод о наличии оснований для удовлетворения иска.

Судебные акты соответствуют обстоятельствам дела и требованиям статей 965, 15, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации

определила:

отказать обществу с ограниченной ответственностью "Бэст Прайс" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Суды признали заявителя ответственным за убытки лицом в соответствии со статьями 15, 1064, 965 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер в числе других условий для взыскания убытков был предметом исследования и оценки судов, учитывавших обстоятельства, установленные в рамках дела N А14-15897/2015.

Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями статей 15, 965, 1064, 1064, 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу о доказанности наступления страхового случая, выплаты страхового возмещения страховщиком и перехода в пределах выплаченной суммы права требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

Доводы заявителя, связанные со страховыми правоотношениями, неосновательны, поскольку взыскиваются убытки, ответственным за которые является общество "ОДК-Пермские моторы" (статья 965 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общество "ОДК-Пермские моторы" признано ответственным за убытки лицом вследствие того, что является изготовителем двигателя, в связи с поломкой которого возникли заявленные расходы.

1. Гражданка И.А. Астраханцева, с которой по иску страховой компании взыскан ущерб в порядке суброгации, оспаривает конституционность пункта 1 (в жалобе ошибочно именуется как часть 1) статьи 965 ГК Российской Федерации, согласно которому, если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования; однако условие договора, исключающее переход к страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно.

Довод АО "Дикси-Юг" об отсутствии у истца права на предъявление иска по причине заключения между ними мирового соглашения по делу N А60-11007/2016 отклонен судами, поскольку указанное обстоятельство признано не подпадающим под действие пункта 4 статьи 965 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суды установили, что по распоряжению выгодоприобретателя (торгового дома) страховщик выплатил страховое возмещение страхователю (обществу), следовательно, к страховщику в соответствии со статьями 387, 965 Гражданского кодекса Российской Федерации перешло право требования возмещения убытков с ответственных перед обществом лиц.

Таким лицом в силу договора хранения от 18.01.2016 N 1801-2015 является завод.

Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями статей 15, 16, 387, 931, 929, 965, 1068, 1069, 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска. При этом суд исходил из того, что виновным в совершенном дорожно-транспортном происшествии является сотрудник Министерства внутренних дел по Республике Тыва, который на основании приказа N 2282 л/с от 20.11.2015 в момент совершения дорожно-транспортного происшествия исполнял служебные обязанности, находясь в транспортном средстве, которое закреплено за территориальным органом Министерства внутренних дел России; МВД России является главным распорядителем средств федерального бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение полиции, в том числе территориальных органов Министерства внутренних дел, к которым относится и Министерство внутренних дела по Республике Тыва, убытки подлежат взысканию с Российской Федерации в лице Министерства внутренних дел Российской Федерации за счет казны Российской Федерации.

Страховое сообщество высказывало свои опасения относительно жесткости новых правил и способности – по крайней мере некоторых страховщиков – привести свою деятельность в соответствие с ними. В конечном счете Положение начало применяться с 01.07.2021 для компаний с премиями за 2020 г. в размере не менее 2 млрд рублей или занимающихся ОСАГО, прочие страховщики получили полугодовую отсрочку.

Агентство на основании данных отчетности проанализировало соблюдение страховыми компаниями требований Положения по состоянию на 30.09.2021.

В рейтинговом портфеле Агентства на 16.11.2021 было 53 страховых компании. На 30.09.2021 требования Положения применялись к 39 из них.

Обезличенные сводные данные приводятся в таблице.

| Тип | Компания | Нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств |

| Универсальные компании | 1 | 8,08 |

| 2 | 5,64 | |

| 3 | 4,77 | |

| 4 | 3,12 | |

| 5 | 2,77 | |

| 6 | 2,24 | |

| 7 | 2,12 | |

| 8 | 2,10 | |

| 9 | 1,80 | |

| 10 | 1,74 | |

| 11 | 1,59 | |

| 12 | 1,52 | |

| 13 | 1,37 | |

| 14 | 1,33 | |

| 15 | 1,33 | |

| 16 | 1,23 | |

| 17 | 1,23 | |

| 18 | 1,13 | |

| 19 | 1,10 | |

| 20 | 1,10 | |

| 21 | 1,08 | |

| 22 | 1,08 | |

| 23 | 1,07 | |

| 24 | 1,06 | |

| 25 | 1,06 | |

| 26 | 1,05 | |

| 27 | 1,05 | |

| 28 | 0,25 | |

| Компании, специализирующиеся на страховании жизни | 29 | 4,69 |

| 30 | 3,19 | |

| 31 | 2,58 | |

| 32 | 2,52 | |

| 33 | 2,09 | |

| 34 | 1,95 | |

| 35 | 1,92 | |

| 36 | 1,58 | |

| 37 | 1,41 | |

| 38 | 1,27 | |

| 39 | 1,24 |

Видно, что в настоящее время только одна компания не выполняет требования к минимально допустимому соотношению собственных средств (капитала) и принятых обязательств. Показатели еще двух компаний находятся на уровне порогового значения (снижение ниже этого уровня приведет к необходимости представления в Банк России плана оздоровления финансового положения), трех – ниже 1,10. Компании, специализирующиеся на страховании жизни оказались более подготовленными: минимальное значение по выборке составляет 1,24.

Таким образом, несмотря на первоначальные опасения подавляющее большинство компаний, для которых Положение применяется с 01.07.2021, смогли привести свои показатели платежеспособности к нормативным требованиям.

Представленная информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.

Агентство не несет ответственности за перепечатку материалов Агентства третьими лицами, в том числе за искажения, несоответствия и интерпретации таких материалов.

Агентство не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками любого характера, связанными с содержанием сайта и с использованием материалов и информации, представленных на сайте, в том числе прямо или косвенно связанных с рейтинговой оценкой, независимо от того, что именно привело к потерям или убыткам.

Никакие материалы, отчеты, исследования, информация или разъяснения, размещенные на сайте, не могут в каком бы то ни было отношении служить заменой иных проверок и процедур, которые должны быть выполнены при принятии решений, равно как и заменять суждения, которые должны быть выработаны относительно вопросов, представляющих интерес для посетителей сайта. Никто не должен действовать на основании таких материалов, отчетов, исследований, информации или разъяснений, которые могут предоставляться Агентством в связи с ознакомлением с указанными материалами, отчетами, исследованиями, информацией, разъяснениями в каких бы то ни было целях.

Почти любое действие в правовом поле — от купли-продажи до предоставления денежных средств в долг — скрепляется договором, который подписывают обе стороны. На рынке страховых услуг — если нужно застраховать автомобиль, ипотечную квартиру или выезд за рубеж — все условия, риски и обязанности вносятся в договор страхования. Как он устроен, рассказывает Mafin Media.

Договор страхования — соглашение между страховой компанией (страховщиком) и страхователем. Компания обязуется компенсировать убытки и выплатить определенную денежную сумму (страховую выплату) при наступлении страхового случая. Страхователь же уплачивает страховщику денежную сумму (страховую премию). Она позволит создать достаточный резерв для последующей выплаты по полису.

Договоры страхования различаются в зависимости от рисков, которые они покрывают: застраховаться можно и от стихийных сил природы, и от риска банкротства.

Виды страховых договоров

По закону в России осуществляется больше 20 видов страхования. Условно их можно разделить на три группы.

Личное страхование

По такому договору можно защитить, пожалуй, самый важный личный актив — жизнь . Страховой полис покроет риски от несчастных случаев, болезней и инвалидности, а экономический смысл страховки заключается в возврате части доходов страхователя ему самому или его близким. Предусмотреть благополучное будущее в рамках данного вида страхования можно и с помощью накопительного и инвестиционного страхования. Таким образом можно позаботиться о своей пенсии и создать накопления для детей.

Имущественное страхование

Риски по данному виду договора связаны личной собственностью — от недвижимости до транспорта . Защита предусматривается от потери, хищения, умышленной порчи и повреждения. В сделках с недвижимостью среди прочего есть риск потери права собственности. Обезопасить себя, например при покупке ипотечного жилья, можно с помощью титульного страхования. Банки могут потребовать такого вида страховки от заемщика.

Страхование риска ответственности

Условия страхового договора

Это способ зафиксировать сторонами их взаимные права и обязанности. В страховой договор компания вносит совокупность условий, при которых она готова взять на себя ответственность за принимаемые риски, а страхователь может согласиться с ними и подписать договор или не согласиться и обратиться к другому страховщику. Ведь у каждой страховой компании эти условия свои .

Закон обязывает страховые организации вносить в договор существенные условия — они перечислены в Гражданском Кодексе Российской Федерации. Без них сделку не признают заключенной. Кроме того, в договоре прописываются дополнительные условия, которые определяются сторонами на основании их интересов.

Как заключается договор страхования

Гражданский Кодекс предписывает обязательную форму для заключения договора страхования — письменную. Несоблюдение данного условия влечет недействительность договора .

Страхователь обращается к страховщику и подает заявление. Вместе они подписывают договор, и производится оплата. После получения документа о факте оплаты страховая компания вручает страхователю полис . Договор страхования считается заключенным с момента принятия страхователем этих документов или подписания договора.

Вместе со страховым полисом компании важно донести до своего клиента правила страхования.

Требования к оформлению страхового полиса

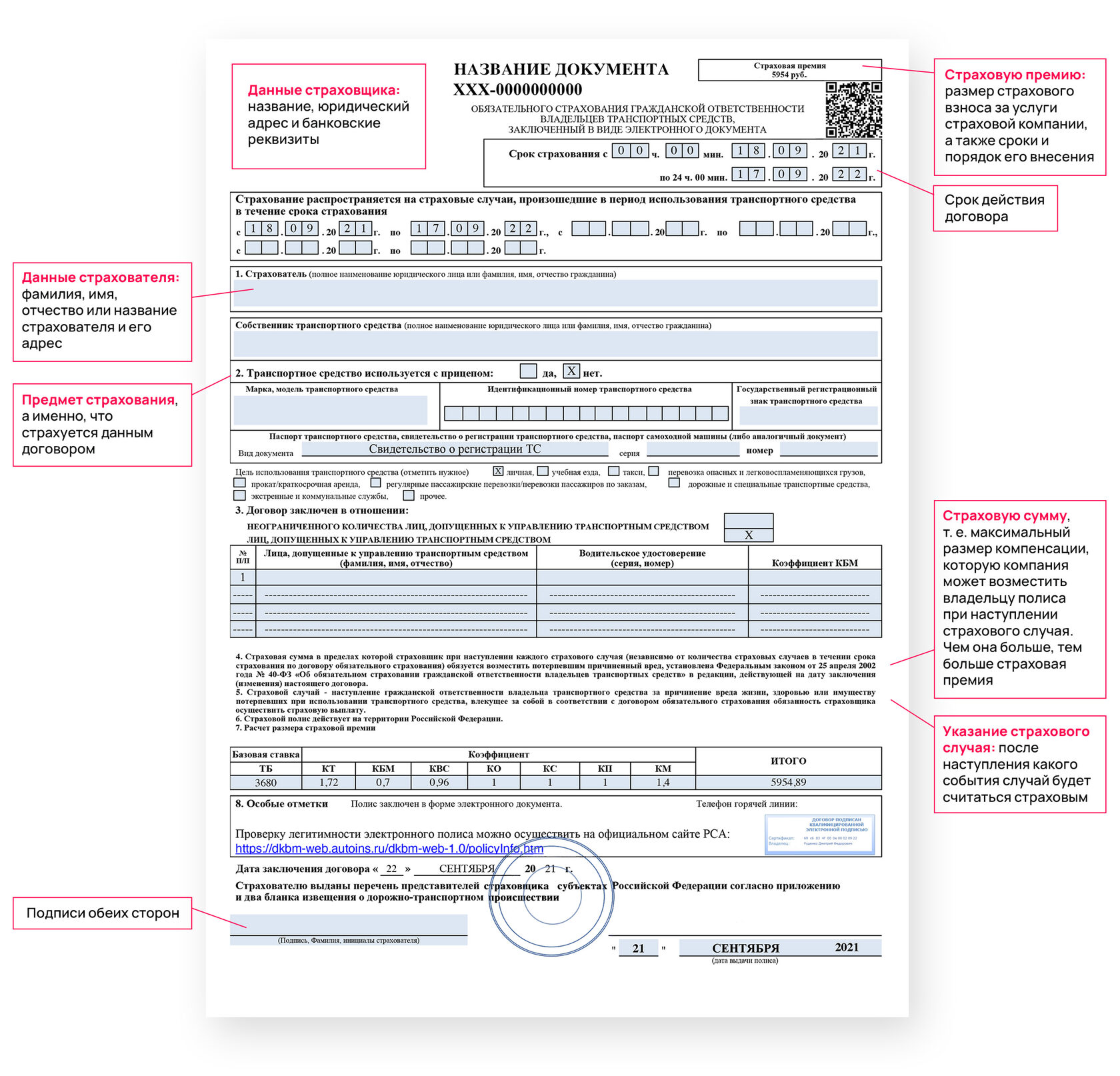

Страховой полис должен содержать:

- название документа;

- фамилию, имя, отчество или название страхователя и его адрес;

- данные страховщика: название, юридический адрес и банковские реквизиты;

- предмет страхования, а именно что страхуется данным договором;

- страховую сумму, т. е. максимальный размер компенсации, которую компания может возместить владельцу полиса при наступлении страхового случая. Чем она больше, тем больше страховая премия;

- указание страхового случая: после наступления какого события случай будет считаться страховым;

- страховую премию: размер страхового взноса за услуги страховой компании, сроки и порядок его внесения;

- срок действия договора;

- подписи обеих сторон.

>

*Данные, указанные в полисе, являются вымышленными и используются исключительно в целях информирования читателей Mafin Media о структуре документа. Не является публичной офертой.

Практически любой бизнес использует транспорт в служебных целях, даже если он не связан непосредственно с перевозками. Естественно, что существует риск попадания в ДТП служебного автомобиля, которым управлял сотрудник компании. Именно с таким делом недавно столкнулись наши юристы, более того, сотрудник нашего клиента стал виновником аварии. Повреждения оказались незначительными, пострадавших не было, водители оформили ДТП европротоколом, т.е. без участия сотрудников полиции. Оба автомобилиста были клиентами одной и той же довольно крупной страховой компании. Но спустя время работнику клиента от страховой компании пришло письмо, в котором оказалось требование о взыскании убытков в порядке регресса. Страховая решила, что были нарушены требования закона об ОСАГО, ведь наш клиент (его сотрудник) не представил машину на осмотр в установленный срок. А раз так, то он обязан выплатить сумму, эквивалентную страховой премии, ранее уплаченной компанией потерпевшему. Но так ли это? Давайте разбираться…

Кто в случае вины должен платить страховой компании? Сотрудник, управлявший служебным автомобилем или непосредственно сама организация, являющаяся собственником машины?

Ответ на этот вопрос дал Верховный Суд РФ еще в 2010 году. Основываясь на нормах Гражданского Кодекса РФ, он указал, что юридическое лицо может быть собственником автомобиля. Работник, состоящий в трудовых отношениях с собственником автомобиля, не признается его владельцем в данном случае, несмотря на то, что он управляет им. Ответственность за причинение вреда возлагается на работодателя. Речь шла о ДТП с причинением вреда жизни и здоровью.

Но в 2020 г. Верховный суд вернулся к разъяснениям десятилетней давности. Поводом для этого стал спор по требованиям о возмещении ущерба в порядке регресса, когда вред был причинен только имуществу лиц. Верховный суд фактически распространил свое прошлое толкование на ситуации, когда вред причинен только транспортным средствам (нет вреда жизни и здоровью) и ДТП оформлено без привлечения полицейских.

Таким образом, по общему правилу, водитель служебного транспорта (в силу трудовых отношений или иных оформленных договором гражданско-правовых отношений) не отвечает за вред, причиненный автомобилем. Ответственность несет работодатель, являющийся владельцем этого источника повышенной опасности.

Законно ли вообще это требование страховой компании? Действительно ли владелец нарушил закон и обязан компенсировать страховую выплату или это просто попытка страховщиков покрыть свои убытки по формальным основаниям?

Здесь потребуется более детальный разбор. По общему правилу, стоимость восстановительного ремонта и размер подлежащего выплате страхового возмещения устанавливаются путем осмотра автомобиля потерпевшего , то есть транспортного средства, которому причинены повреждения. Если привлеченный страховой организацией эксперт приходит к выводу, что осмотра автомобиля потерпевшего недостаточно для полного выяснения обстоятельств причинения вреда и размера убытков, страховщик вправе осмотреть транспорт виновника происшествия. Соответственно, если страховщик своевременно направил такое требование, то виновник ДТП обязан предоставить свое транспортное средство для осмотра. Как оказалось, попытки страховых компаний взыскать убытки в порядке регресса являются повсеместной практикой, такие иски предъявляются к участникам ДТП по всей России.

Так законен ли авто-регресс?

Вернемся еще раз к делу, рассмотренному Верховным судом. В нем виновник ДТП, вопреки правилам, установленным законом об ОСАГО, не направил в течение пяти рабочих дней заполненный бланк извещения о ДТП в страховую компанию потерпевшего.

Но с 29 октября 2019 года норма, наделяющая страховщиков правом регрессного требования не подлежит применению. Это не касается дел, связанных с ДТП, случившихся до этой даты, ведь страховщик обратился за защитой права в период, когда эта норма еще действовала.

Напомним, что потерпевший и причинитель вреда – клиенты одной страховой компании . На этот факт и обратил внимание Верховный суд. Таким образом, если буквально следовать нормам закона, то страховая должна дважды получить одинаковые бланки извещения от каждого участника ДТП. Тем не менее, это стало причиной обращения в суд с требованиями к виновнику ДТП о возмещении убытков в порядке регресса.

Формализм не пройдет, сговор - тоже

Казалось бы, в одном случае отсутствовало извещение, в другом не был представлен автомобиль на осмотр. Однако, объединяет их единая цель – установление страхового случая и размера причиненных убытков . Соответственно, если виновник ДТП, имеющий иное видение на происшествие, не направляет бланк извещения о страховом случае и не предоставляет транспортное средство на осмотр, а страховщик испытывает сомнения в наличии страхового случая, характере и степени повреждений и, как следствие, размерах страхового возмещения, то регрессные требования выступают своеобразной мерой ответственности причинителя вреда за нарушение установленного порядка.

Практический смысл правил, установленных законом об ОСАГО, сводится к недопущению злоупотребления страхователями своими правами, пресечение сговора между участниками ДТП и попыток получить возмещение за повреждения, не связанные со страховыми случаями и прочим. Если же у страховщика отсутствуют сомнения , о чем свидетельствует выплата потерпевшему страхового возмещения, осуществляемая по соглашению между страхователем (потерпевшим) и страховщиком (страховой компанией), то эти правила теряют свой первоначальный смысл и приобретают формальный характер . Это не говорит о том, что их следует игнорировать, тем не менее, в вопросах о возложении на причинителя вреда убытков в порядке регресса, по мнению суда, стоит исходить из адекватного соотношения правовой природе и целям страхования гражданской ответственности.

Таким образом, требования страховой компании носили формальный характер и фактически являлись злоупотреблением правом и попыткой компенсировать свои расходы на выплату страхового возмещения потерпевшему.

Напоминаем, что вовремя оказанная юридическая помощь позволит сэкономить средства и не поддаться на уловки недобросовестных страховщиков. Автомобилистам, в свою очередь, напоминаем о необходимости соблюдения всех требований закона, чтобы отсутствовали даже формальные основания к каким-либо взысканиям.

Читайте также: