Как стал наследоваться престол по закону принятому павлом в 1787 году

Обновлено: 28.06.2024

Часто о времени правления Павла I говорят как о времени принуждения к дисциплине, муштры, деспотизма, произвола. На самом деле он боролся с расхлябанностью в армии и вообще в жизни России того времени и хотел поставить государственное служение высшей доблестью, прекратить казнокрадство и нерадивость и тем самым спасти Россию от угрожавшего ей развала.

Реформа престолонаследия

Указ о престолонаследии был издан Павлом I 5 апреля 1797 г. С введением этого указа прекращалась неопределенность положения, в котором оказывался русский императорский престол при каждой перемене царствования и при постоянных переворотах и захватах верховной власти после Петра I в результате его законодательства.

Любовь к законности была одной из ярких черт в характере цесаревича Павла в ту пору его жизни. Умный, вдумчивый, впечатлительный, как его описывают некоторые биографы, цесаревич Павел показал пример абсолютной лояльности по отношению к виновнице своего удаления от жизни — до 43 лет он находился под незаслуженным подозрением со стороны императрицы-матери в покушениях на власть, которая ему по праву принадлежала больше, чем ей самой, вступившей на престол ценою жизни двух императоров (Ивана Антоновича и Петра III).

Чувство отвращения к государственным переворотам и чувство законности было одним из основных стимулов, побудивших его к реформе престолонаследия, обдуманной им и решенной почти за 10 лет до ее осуществления. Павел отменил петровский указ о назначении самим императором своего преемника на престоле и установил чёткую систему престолонаследия.

С того момента престол наследовался по мужской линии, после смерти императора он переходил к старшему сыну и его мужскому потомству, а если не было сыновей, к следующему по старшинству брату императора и его мужскому потомству, в том же порядке. Женщина могла занимать престол и передать его своему потомству только при пресечении мужской линии.

Этим указом Павел исключал дворцовые перевороты, когда императоры свергались и возводились силой гвардии, причиной чему было отсутствие чёткой системы престолонаследия (что, впрочем, не помешало дворцовому перевороту 12 марта 1801 года, в ходе которого он сам был убит). Павлом была восстановлена система коллегий, предпринимались попытки стабилизировать финансовое положение страны (в том числе знаменитая акция по переплавке дворцовых сервизов в монеты).

Административные реформы

Кроме того, Павел успел провести ряд преобразований, направленных на дальнейшую централизацию государственной власти. В частности, изменились функции Сената (ослаблена его административная и усилена — судебная роли), были восстановлены некоторые коллегии, упразднённые Екатериной II.

Военная реформа

Реформы в армии вызывали недовольство со стороны генералитета, гвардии. От гвардейцев потребовали нести службу как полагается. Все приписанные к полкам офицеры были обязаны явиться к службе из долгосрочных отпусков, часть из них и те, кто не явился, были отчислены. Командиры частей были ограничены в распоряжении казной и использовании солдат на хозработах. Военная реформа Павла I создала ту армию, которая разгромила Наполеона.

Военная реформа включает в себя:

-введение обмундирования на прусский манер;

-введение специальных зимних элементов одежды для солдат;

-издание воинских и морских уставов;

-повышение дисциплины, ужесточение требований к офицерскому составу и высшим чинам армии;

-создание инфраструктуры и новых подразделений;

-учреждение наград и орденов для обычных солдат;

-чрезмерное внимание к шагистике и фрунту.

Воинские уставы

В ноябре 1796 года, когда Павел пришёл к власти, был издан указ о принятии новых воинских уставов. Среди прочего эти уставы устанавливали личную уголовную ответственность офицеров за жизнь и здоровье подчинённых им солдат. Офицеры могли подвергнуться взысканиям и получить серьёзное наказание. Офицерам и генералам запрещалось пребывать в отпусках более 30 дней в году.

Офицерам запретили делать долги. В случае не уплаты долга командир полка должен был вычесть нужную сумму из жалованья. Если жалованья не хватало, то офицера сажали под арест до уплаты долга, а жалованье перечисляли кредиторам. Для нижних чинов император ввёл отпуск 28 календарных дней в году. Запретил забирать солдат для работы в имениях и привлекать к иным работам, не связанным с военной службой. Солдатам было разрешено жаловаться на злоупотребления командиров.

Морской устав

Император Павел уделял огромное внимание организации, техническому обеспечению и снабжению флота. Он пересмотрел и изменил Морской устав Петра Великого. Многое из павловского устава сохраняется в российском флоте по сей день.

Главным отличием павловского устава была чёткая регламентация службы и быта на корабле. В петровском уставе почти в каждой статье следует мера наказания за ее нарушение. В павловском же уставе наказания упоминаются редко, должность корабельного палача не предусмотрена вовсе. Павел Петрович отменил килевание (когда провинившегося привязывали к канату и протаскивали на нём под водой с одного борта корабля на другой).

Уставом были введены новые должности во флоте — историограф, профессор астрономии и навигации, рисовальный мастер.

Срок службы

Император Павел I ограничил срок службы солдат 25 годами. Ввёл для уволенных со службы по состоянию здоровья или выслуге более 25 лет пенсию с содержанием таких солдат в подвижных гарнизонных или инвалидных ротах. Император приказал хоронить погибших и умерших солдат с воинскими почестями.

Военное образование

Обмундирование

Существует расхожее представление, что после потемкинских реформ, предавших униформе максимальную функциональность, Павел переодел русскую армию на прусский манер середины XVIII века.

К новому павловскому обмундированию были впервые введены тёплые зимние вещи: специальные теплые жилеты и впервые в военной российской истории шинель. До этого со времен Петра I единственной теплой вещью в армии была епанча (плащ из простой материи). Солдаты должны были сами из собственных средств покупать себе зимние вещи и носить их только с разрешения начальства. В Отечественную войну павловская шинель спасла жизнь тысячам солдат.

Также император ввёл в зимнее время года для часовых караульные овчинные тулупы и валенки. В караульном помещении пар валенок должно быть столько, сколько необходимо, чтобы каждая смена часовых одевала сухие.

Строительство казарм

В России XVIII века размещение на постой войск было обязанностью горожан, выделяемых для этой цели помещения в своих домах. Казенные казармы имелись только в северной столице. Павел решил положить конец этому. В 1797 году он распорядился переоборудовать под казармы Екатерининский дворец в Москве. По указанию императора в стране велось строительство казарм для войск. Строить их Павел приказал за счёт местного дворянства и горожан.

Новые подразделения

В 1797 году по указу Павла I сформирован Пионерный полк — первое крупное военно-инженерное подразделение в русской армии.

Павел I — основатель фельдъегерской службы в России, т.е. воинского подразделения связи. Фельдъегерский корпус был создан по указу императора от 17 декабря от 1797 года.

Издание указа Павла I о строительстве помещений для учебных театров (аудиторий) врачебного училища и для общежития его учеников (29 декабря 1798 года) считается датой основания Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

Шагистика и фрунт

Павловское правление в памяти потомства зачастую ассоциируется с шагистикой и фрунтом. Император действительно превыше всего ценил дисциплину и лично командовал разводами караула.

Медали и знамёна

Император Павел I изменил понятие полкового знамени. С 1797 года Павел приказал выдавать полковые знамёна только драгунским и кирасирским полкам. Со времён Петра I полковые знамена и штандарты относились к табельному имуществу. Павел Петрович перевёл их в разряд полковых святынь. Павел установил торжественную церемонию освящения штандартов и знамён в армии, порядок вручения святынь полкам, принятие присяги под полковыми знамёнами. Произнося слова присяги, воин одной рукой держался за полотнище знамени, а другую поднимал вверх.

Другие реформы Павла I

Экономические реформы:

-реформа органов финансового управления;

-развитие банковской системы;

-создание Вспомогательного банка.

Сословные реформы

Культурные реформы:

-запрет на вальс;

-запреты слов и одежды;

-запрет на бакенбарды.

Преобразования Павла I были восприняты дворянами и гвардейскими офицерами как непосредственная угроза их благополучию, в результате император был убит в ходе последнего дворцового переворота, а на престол взошёл его сын Александр I, отменивший многие из указов и нововведений отца.

В современной исторической науке роль Императора России Павла I сильно недооценивается. Об этом можно судить как по незначительному объёму учебной программы в школах и ВУЗах, посвященной времени его правления, так и по малому количеству исторических книг, посвященных его правлению. Одним, ошибочным, на мой взгляд, оправданием этому является то, что после прихода к власти Александра I Благословенного (сына Павла I), основные преобразования Павла I были отменены и, таким образом никак не повлияли на общий ход развития страны.

Так ли это, и насколько значительна была роль Императора Павла I в истории России, я и собираюсь выяснить в настоящей работе, путём сравнения итогов правления Екатерины II, Павла I и Александра I в различных сферах государственной жизни страны.

Многие историки, говоря отрицательно о преобразованиях Павла, противопоставляют его правление предшествующим или последующим, как бы разделяя историю на отдельные, не связанные друг с другом, фрагменты, не замечая преемственности событий. Однако, если мы хотим дать объективную оценку, так судить нельзя.

С помощью такого сравнения я надеюсь объективно показать развитие государства и права Российской Империи на стыке веков.

Правление императора Павла I было очень коротким - всего 4 года и 4 месяца, но необыкновенно насыщенным. За время своего правления император Павел Петрович подписал 2179 законодательных актов (то есть в среднем 42 документа в месяц) - это беспрецедентно много. Среди этих документов были значительные по своему объему документы, например, воинские уставы. К такому интенсивному законотворчеству современники Павла I не были готовы, да и до сего дня его наследие не изучено досконально. Бытует мнение, что эти законы были якобы противоречивыми, недостаточно подготовленными и оправдывались только желанием разрушить государственную систему, созданную Екатериной II. Это мнение не выдерживает никакой критики.

Напротив, все свидетельствует о том, что преобразования, начатые Павлом Петровичем, были им заранее и детально продуманы до вступления на престол. Это касается большинства принятых им законов и проведенных преобразований: и закона о Престолонаследии, и реформы армии и флота, и изменений в сословной политике.

О целях и задачах, которые ставил перед собой Император Павел, достаточно четко им самим сказано в завещательном письме, датированном еще 1788 годом (за 8 лет до вступления на престол). Эти записки представляют собой цельную программу государственных преобразований.

I Внутренняя политика.

1. Принятие нового закона о престолонаследии.

Среди всех законов, принятых Императором Павлом, закон о престолонаследии является наиболее известным и одним из немногих, сохранившихся в последующие годы правления династии Романовых практически без изменений.

2. Эволюция административно-территориального деления России

При объединении упраздненных губерний были образованы новые гигантские Новороссийская, Малороссийская, Белорусская и Литовская губернии.

Согласно неосуществленному проекту Сперанского, территорию России предполагалось разделить на 12 наместничеств по 3, 4 или более губерний в каждом (с подобием кабинета министров в каждом наместничетве), то есть предполагалась некоторая децентрализация власти. Однако проект не был осуществлен и позднее, в правление Императора Николая I, от этой децентрализации окончательно отказались. Должность генерал-губернатора (наместника) стала исключением и учреждалась только в областях приграничных либо по особым политическим соображениям.

Императором Николаем I был окончательно провозглашен принцип централизации и единообразия губернского управления, к которому и стремился в своих реформах Император Павел I. Хоть и по прошествии 25 лет, но идеи четкой вертикали власти, подчиненности самодержавному монарху, которым придавал столь большое значение Император Павел I, получили свое развитие в период правления Николая Павловича.

3. Система центральных органов государственного управления.

К моменту вступления Екатерины II на престол, в Российской Империи существовала коллегиальная система отраслевого управления, созданная Петром I. Тогда коллегии пришли взамен устаревшей системы приказов. Новая система основывалась на Совещательном порядке решения дел, и на систематическом разделении ведомств (для минимального пересечения функций между коллегиями).

Первыми коллегиями были:

1. «Иностранных дел.

2. Казённых сборов.

4. Коммерц-коллегия (торговая).

5. Штатс-контора (ведение государственных расходов и составление штатов по всем ведомствам).

6. Камер-коллегия (управление государственными доходами: назначение лиц, заведовавших сбором государственных доходов, установление и отмена податей, соблюдение равенства между податями в зависимости от уровня доходов)

7. Берг-Мануфактур-коллегия (промышленность и добыча полезных ископаемых).

9. Военная коллегия

11. В 1720 году был создан Главный магистрат (на правах коллегии). Этот орган координировал работу всех магистратов и являлся для них апелляционной судебной инстанцией.

При Екатерине II количество коллегий уменьшилось. Екатерина ликвидировала ряд коллегий, оставив лишь Военную, Адмиралтейскую, Иностранных дел и Медицинскую. Это было связано с ростом промышлености и торговли. Декларируя свободу предпринимательства, Екатерина передала минимально необходимый контроль за развитием экономики в руки местных властей.

Усиливая централизацию управления Павел воссоздал Мануфактур-, Камер-, Берг-, Ревизион-; Юстиц-; Коммерц-коллегии: во главе поставил директоров, наделив их правом личного доклада императору, и самостоятельностью действий от членов коллегий.

То есть, фактически это были уже не коллегии, а подчиненные непосредственно императору министерства [23].

Вот как выглядила система центральных исполнительно-распорядительных органов при Павле I:

1. Военная (фактически министерство)

2. Адмиралтейская - ликвидирована в 1827 г.

3. Иностранных дел (фактически министерство)

4. Медицинская - упразднена в 1803 г.

5. Юстиц-коллегия (фактически министерство юстиции)

«Правительствующие учреждения, восстановленные или установленные Павлом I:

1. Берг-коллегия (горное дело и чеканка монет), фактически министерство - ликвидирована в 1806 г.

2. Мануфактур-коллегия (легкая промышленность), фактически министерство - ликвидирована в 1805 г.

3. Коммерц-коллегия (управление торговлей и таможнями) - с 1800 г. министерство коммерции. Первый министр князь Гагарин.

4. Камер-коллегия (управление государственными налогами) - упразднена в 1801 г.

5. Ревизион-коллегия - отменена Екатериной, воссоздана Павлом, - фактически министерство, окончательно ликвидирована в 1829 г.

6. Казначейство, выделено из ведения генерал-прокурора в 1799 г. с подчинением ему казначейских экспедиции Сената.

7. Департамент уделов (управление императорскими - государевыми имениями и крестьянами), создан Павлом

9. Департамент почт, выведен из подчинения Сенату в самостоятельное центральное учреждение

Остовался один шаг к окончательному переделу коллегий в министерства.

1. военных сухопутных сил,

3. иностранных дел,

5. внутренних дел (позднее из него выделилось министерство полиции),

7. коммерции (позднее влилось в министерство финансов),

8. народного просвещения.

Фактически Александр продолжил преобразования отца. И можно с полной уверенностью сказать, что сделал он это очень успешно.

4. Система местного управления.

«Дворянство при Екатерине впервые получило корпоративное устройство. Были учреждены губернские и уездные дворянские собрания, для выбора должностных лиц местной администрации и суда, для обсуждения вопросов, предлагаемых от правительства, и для заведывания сословными нуждами. Для управления сословными делами учреждались предводители дворянства (губернские и уездные), дворянские депутатские собрания и опеки.

Таким образом, основными принципами екатерининской реформы управления были децентрализация и избрание на должности.

В целом, Павел I уничтожил сословное самоуправление в городах и губерниях (городские думы, губернские дворянские собрания), а также ограничил права уездных дворянских собраний.

5. Органы судебной власти

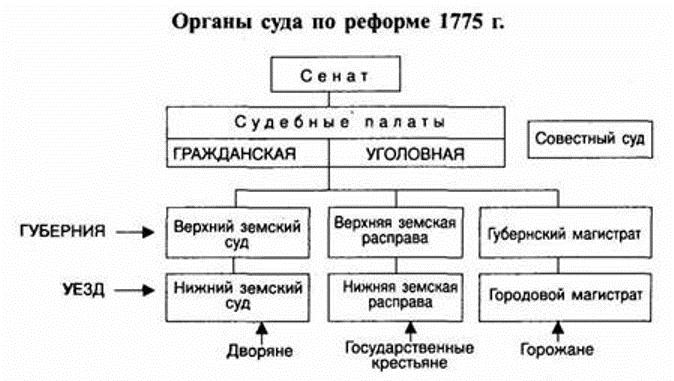

В 1775 году Екатериной II была проведена судебная реформа. Основой этой реформы было введение сословности судов и отделение суда от административной власти. Судебная система имела три уровня - уездный, губернский и общероссийский. Все сословные суды на уровне уездов и губерний были выборными.

Роль высшей судебной инстанции общероссийского уровня исполнял Сенат, которому Екатерина II оставила только судебные функции, лишив всех остальных.

На губернском уровне «Высшими губернскими судебными инстанциями были две палаты: палата уголовных дел и палата гражданских дел. Под этими судебными учреждениями в губернии стояли сословные суды, в которых дела были смешаны по существу, но раздельны по сословиям: верхний земский суд для дворянства, губернский магистрат для купечества и мещанства и верхняя расправа для свободных сельских обывателей.

Особняком стоял губернский совестный суд, в котором разбирались либо гражданские тяжбы, либо дела, совершенные не по умыслу, а по несчастью или физическому недостатку преступника, когда, по замыслу, судья скорее должен руководствоваться своей совестью и милосердием.

Судебная система по реформе Екатерины II была стройной, но достаточно громоздкой и запутанной для того времени.

Сенат как высшая судебная инстанция работал очень медленно и непродуктивно, зачастую не успевая рассмотреть переданные дела. На момент воцарения Павла I в Сенате накопилось большое количество нерешенных дел.

Придя к власти, Павел I для скорого рассмотрения этих дел ввел ряд усовершенствований: было увеличено число сенатских курьеров до 120 человек, им было увеличено жалование. Это значительно уменьшало проволочки в поступлении необходимых документов в различные учреждения.

В первую очередь для ускорения рассмотрения дел Павел I назначил жесткие сроки их рассмотрения и контролировал соблюдение этих сроков.

Примечательно, что коммерц-коллегия, учрежденная Императором Павлом I в 1796 году, также получила некоторые судебные полномочия вначале по рассмотрению гражданско-правовых споров между английскими купцами, а позднее, в 1800 году - и рассмотрению коммерческих дел российских купцов с англичанами и между собой. Это в некотором роде явилось прообразом нынешних арбитражных судов.

В 1796 году были ликвидированы палаты гражданских и уголовных судов. Вместо них в каждой губернии учреждалась палата суда и расправы, разделенная на два департамента. Апелляционной инстанцией по отношению к ним был сенат.

Александр I восстановил судебные палаты в том виде, в котором они существовали при Екатерине. Новшеством стало включение в их состав выборных заседателей от дворянства. Нижние расправы восстановлены не были, их функции были переданы нижний земский суд (бывший дворянский), в состав которых вводились дополнительно два заседателя от сельского населения. Александром I были также восстановлены совестные суды. В 1802 году снова начали действовать словесные суды и надворные суды в столицах.

Отказ Александра I от изменений в судебной системе, начатых его отцом, не означал, что нововведения Павла I были неудачны. Они были частью некого цельного замысла Павла I, но не были доведены до логического завершения и не успели пройти проверку временем. Возврат некоторых упраздненных Павлом I судебных учреждений (пусть и с видоизмененным содержанием) должен был символизировать возврат Александра I к политике Екатерины II.

6. Охрана общественного порядка.

В 1775 году с началом губернской реформы императрицы Екатерины II начинает изменяться ситуация и с организацией охраны общественного порядка. В соответствии с общей административно-территориальной структурой создается и иная, развитая сеть полицейских учреждений.

В уездах был создан специальный полицейский аппарат - нижний земский суд, должностные лица которого (капитан-исправник или земский исправник и земские заседатели) избирались уездными дворянскими собраниями из местных дворян и затем утверждались губернатором. В непосредственном подчинении нижнего земского суда находились полицейские служители, избираемые из крестьян - сотские и десятские. В обязанности капитан-исправников и их подчиненных входили общий контроль за порядком в уезде, предварительное следствие по уголовным делам, исполнение судебных решений и т.д.

В городе полицейское управление поручалось гордничему, назначаемому Сенатом по представлению губернского совета. Городничий подчинялся губернскому правлению во главе с губернатором. В городах, в которых размещались военные гарнизоны, исполнение полицейских обязанностей возлагалось на военнослужащих (во главе с комендантом).

Императором Павлом Петровичем Управы благочиния были отменены. Основное направление реформирования полиции - централизация ее, подчинение военным властям. В Петербурге и Москве полиция подчиняется военным губернаторам, а в губернских городах - военным комендантам.

Структура полицейских учреждений городов России реформируется, они перестраиваются по образцу Гатчинской полиции. Серьезные изменения претерпела сфера деятельности и ответственности полиции - на нее возлагается функция контроля за исполнением чиновниками предписаний властей, исправным несением своей службы вообще. Губернаторы, коменданты, полицмейстеры несли материальную ответственность за нераскрытые хищения и кражи государственного имущества.

Территория города делилась на части, во главе которых стояли частные инспектора (с подчиненными им двумя офицерами), и на кварталы во главе с квартальным унтер-инспектором (с подчиненными ему двумя квартальными комиссарами, контролировавшими половины квартала).

В каждый квартал назначался городовой в чине унтер-офицера, обязанный постоянно дежурить в своем квартале (для этих дежурств были выстроены особые будки, выкрашенные черно-белыми полосами). Именно с учреждения института городовых берет началом регулярная патрульно-постовая служба в России.

Впервые появляется подобие конной полиции - из кавалерийских полков, непосредственно подчиненных военным губернаторам. Из этой кавалерийской команды в каждую часть города в оперативное подчинение частных инспекторов передаются четыре унтер-офицера и 24 драгуна. Помимо кавалеристов, в оперативное подчинение передавались и по 4 унтер-офицера и по 20 рядовых солдат (пехота). Эти части исполняли роль резерва на случай беспорядков, необходимости усиленного патрулирования, захвата особо опасных вооруженных преступников и т.д. (можно сказать, что эти войска были прообразом Отрядов Особого Назначения).

Функции политической полиции исполняет Тайная экспедиция.

Кадры для службы в полиции готовились,главным образом, кадетскими корпусами.

В целом, можно сказать, что к концу царствования Императора Павла I была создана регулярная, профессиональная служба охраны общественного порядка.

Императором Александром I после вступления на престол были внесены изменения в деятельность полиции. Были официально отменены телесные наказания, в 1801 году запрещены пытки. Была отменена Тайная экспедиция (однако для исполнения ее функций были созданы другие полицейские подразделения) В 1799 году Император переподчинил полицию гражданским губернаторам, что изменило порядок ее финансирования (тем самым уменьшив военные расходы). Чиновники полиции, назначенные гражданскими властями, должны были оплачиваться из городских доходов, т.е. местного бюджета.

Было создано Министерство внутренних дел. Позднее было создано (и впоследствии отменено) Министерство полиции.

В целом можно сказать, что реформы Императора Александра I имели целью развитие и улучшение структуры органов охраны общественного порядка и отнюдь не отменяли созданное его отцом, Императором Павлом Петровичем. Многие полицейские структуры, созданные во время правления Императора Павла I, просуществовали до начала ХХ века без существенных изменений.

7. Кодификация права

За недостатком времени работа эта не была доведена до конца. Итогом работы Уложенной комиссии были семнадцать глав из сферы судопроизводства, девять - из сферы вотчинного права и тринадцать глав по уголовному праву.

Александр I возобновил деятельность комиссии, но уже в 1804 году поставил перед ней задачу полной унификации законодательства для всех губерний. Александр Павлович поставил перед комиссией задачу не просто кодификации, но и реформирования, законодательства, заполнения существовавших законодательных пробелов, переработки законодательства. Работа эта, возглавлявшаяся вначале Розенкампфом, а затем Сперанским, не была завершена к окончанию царствования Александра I.

Примечания:

[22] Власов Ю.Н. Павел I - коронованный тиран или просвещенный реформатор? История философии. Вып. 4. М.: ИФ РАН, 1999. С. 95-96.

[25] Приходько, М. А. Реформа центральных учреждений государственного управления и создание министерской системы управления в России в первой трети XIX века. //Правоведение. -2000. - № 5. - С. 187 - 197

[27] Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Россия. Ее настоящее и прошедшее. СПб, 1900. С.161.

[30] Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Россия. Ее настоящее и прошедшее. СПб, 1900. С.161-162.

[32] Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Ратгауз, или городское правление

[35] Цит. по: Песков А.М. С. 326.

[36] Полное собрание законов Российской Империи, с 1649 года. Том XXIV. С 6 ноября 1796 по 1798. СПб., 1830. С. 242.

[37] Исаев И.А. История государства и права России. М., 1999. С. 257.

Читайте также:

- Может ли быть сопровождающим инвалида несовершеннолетний

- Как смотрит на военную службу старик гринев как на выполнение высокой гражданской обязанности

- Если не успела поменять паспорт после замужества во время родов

- При получении нового патента нужно ли уведомлять уфмс

- Обязан ли хирург принимать травматологических больных