Что должны обеспечить устройства электрической централизации

Обновлено: 28.06.2024

1. Что понимается под устройствами электрической централизации?

2. Назначение систем электрической централизации.

3. Перечислите основные напольные и постовые элементы системы ЭЦ.

4. Принцип классификации систем электрической централизацию

5. Что представляют из себя аппараты управления и контроля систем ЭЦ?

6. Как на пульте управления дежурный может контролировать показания светофоров?

7. В каком случае светодиод повторителя светофора мигает?

8. В чем заключается принцип маршрутного и раздельного управления?

9. Перечислите условия задания маршрутов системах ЭЦ?

10. Чем заканчивается задание маршрута?

12. Что такое искусственная разделка и как она выполняется?

13. Что должны обеспечивать системы электрической централизации согласно требованиям ПТЭ к системам ЭЦ?

14. Что не должны допускать системы электрической централизации согласно требованиям ПТЭ?

2.7. Кодовые системы централизации

2.7.1. Понятие о системах диспетчерской централизации и станционных кодовых системах

2.7.2. Принцип диспетчерского управления движением поездов на железнодорожном транспорте

2.7.5. Системы станционной кодовой централизации

Контрольные вопросы

2.7.1. Понятие о системах диспетчерской централизации и станционных кодовых системах

Средства автоматики и связи это важнейший элемент инфраструктуры железнодорожного транспорта страны. Перспективное направление совершенствование технологических процессов на железнодорожном транспорте – концепция управления перевозочным процессом с использованием систем диспетчерской и станционной кодовой систем централизаций.

Диспетчерская централизация (ДЦ) – это комплекс устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, предназначенный для централизованного диспетчерского управления стрелками, сигналами и другими объектами станций диспетчерского участка (круга).

Диспетчерская централизация (ДЦ) является наиболее совершенным и эффективным средством регулирования движения поездов на железных дорогах. Совмещая в себе устройства автоблокировки на перегонах (АБ), электрической централизации стрелок и сигналов на станциях (ЭЦ), телеуправления (ТУ) и телесигнализации (ТС), позволяющие осуществлять управление удаленными и протяженными участками из одного пункта и дающие возможность сосредоточить все распорядительные и исполнительные функции по регулированию движения поездов на участке у одного агента – поездного диспетчера (рис. 2.43).

Рис. 2.43. Комплекс систем железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ), задействованный в регулировании движения поездов

Диспетчерская централизация обеспечивает наиболее полное использование пропускной способности железных дорог при существенном сокращении эксплуатационного штата, т.е. позволяет достигнуть наиболее высокого уровня производительности труда железнодорожников.

Станционная кодовая централизация (СКЦ) – это телемеханическая система управления удаленными на расстоянии 8–25 км стрелками и сигналами станций, оборудованных электрической централизации. Она позволяет сократить расход кабеля на станциях, сохраняя управление всеми передвижениями в пределах станции в ведении дежурного поста электрической централизации (ЭЦ).

Устройства диспетчерской централизации должны обеспечивать:

– управление из одного пункта стрелками и светофорами ряда станций и перегонов;

– контроль на аппарате управления за положением и занятостью стрелок; занятостью перегонов, путей на станциях и прилегающих к ним блок-участках (2 б/у приближения и 2 б/у удаления), а также повторение показаний входных, маршрутных и выходных светофоров;

– возможность передачи станций на резервное управление стрелками и светофорами по приёму, отправлению поездов и производства манёвров или передачи стрелок на местное управление для производства маневров;

– автоматическую запись графика исполненного движения поездов;

– выполнение требований, предъявляемых к электрической централизации, автоматической блокировки, автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи, и полуавтоматической блокировке с автоматическим контролем прибытия поезда в полном составе.

Новые системы диспетчерской централизации должны обеспечивать возможность изменения направления движения поездным диспетчером при ложной занятости блок-участков и контроль исправности работы переездной сигнализации.

Устройства телеуправления стрелками и светофорами прилегающих станций должны обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к устройствам диспетчерской централизации.

2.7.2. Принцип диспетчерского управления движением поездов на железнодорожном транспорте

Основными задачами системы управления движением поездов

являются:

• удовлетворение потребности в перевозках;

• бесперебойное и безопасное движение поездов;

• наиболее рациональное использование потенциала (персонала, подвижного состава, технических средств станций и участков, и т.п.).

В основе организации перевозочного процесса на железнодорожном транспорте России лежат следующие принципы:

• диспетчерское руководство выполнением заданий по перевозкам;

• осуществление движения поездов по графику организующему работу всех подразделений железных дороге рациональным использованием пропускной способности линий, устройств и сооружений;

• организация вагонопотоков и маршрутизация перевозок;

• обеспечение безопасности движения поездов при выполнении любых видов работ;

• оперативное планирование эксплуатационной работы с целью выполнения графика движения и технических норм на текущие сутки и смену;

• организация работы станций на основе типовых технологических процессов приема, отправления, пропуска поездов, формирования и расформирования составов, погрузки и выгрузки грузов, посадки и высадки пассажиров;

• техническое нормирование погрузки и выгрузки, размеров движения на участках, передачи груженых и порожних вагонов по стыковым пунктам, потребных парков подвижного состава и других показателей.

Оперативное управление перевозочным процессом обеспечивается многоуровневой системой диспетчерского руководства, заключающееся в том, что взаимоувязка и координация деятельности всех звеньев технологической цепи перевозочного процесса поручена одному работнику – диспетчеру.

Современные тенденции использования вычислительных средств определяют направления совершенствования не только аппаратной платформы, но и структуры оперативного управления. Это нашло отражение в технологии дальнейшей централизации оперативного управления движением поездов не на отдельных участках, а на направлениях.

Для решения поставленных задач приступили к укрупнению железных дорог и отделений с наметившейся перспективой перехода на безотделенческую структуру управления. Необходимость реорганизации повысила актуальность создания единых дорожных и региональных автоматизированных диспетчерских центров управления (АДЦУ) и внедрения современных компьютерных систем управления движением поездов.

АДЦУ – это совокупность оперативно-диспетчерского персонала и комплекса технических средств (вычислительных, связи, устройств автоматики и телемеханики) центрального поста ДЦ, объединенного единой информационной базой, предназначенных для автоматизации управления процессом перевозок грузов и пассажиров в узлах или на направлениях железных дорог.

С целью дальнейшего сокращения эксплуатационных расходов и совершенствования структуры управления перевозочным процессом систему управления предполагается внедрять в рамках следующих территориальных объединений:

• сеть железных дорог России;

В связи с этим управление перевозочным процессом должно осуществляться на основе трехуровневой АДЦУ:

• сетевой центр управления перевозками (ЦУП);

• региональный центр диспетчерского управления (РЦДУ);

• опорный центр управления линейным районом (ОЦ).

Рис. 2.43. Структура диспетчерского руководства движением поездов

РЦДУ создаются в соответствии с территориальным делением России на семь регионов. РЦДУ информативно и технологически связан с ЦУП, соседними региональными центрами и опорными центрами своих линейных районов, всеми отраслевыми предприятиями, обеспечивающими работу инфраструктуры железнодорожного транспорта в регионе, крупными отправителями и получателями грузов. На РЦДУ возлагается реализация технологий управления перевозочным процессом в пределах региона, являющихся естественным продолжением единых баз данных и сетевых технологий ЦУП с их детализацией (вплоть до управления движением каждого поезда) и дополнением управления местными перевозками.

ОЦ является удаленным подразделением РЦДУ, расположенным, как правило, на опорной станции линейного района. Основные задачи ОЦ:

• взаимодействие с отправителями и получателями грузов на территории линейного района, в том числе на основе единых технологических процессов;

• управление местной работой линейного района с обеспечением установленных нормативов времени оборота местных вагонов;

• переработка транзитного вагонопотока с его обеспечением локомотивами и локомотивными бригадами, технический и коммерческий осмотр поездов;

• организация передачи грузов между государствами и другими видами транспорта, взаимодействие с портами, таможенными органами и др.;

• взаимодействие с вагонными депо и его подразделениями по неисправным вагонам, организация подготовки вагонов и составов под погрузку.

ОЦ включает оперативно диспетчерский персонал, обеспечивающий руководство работой всех подразделений самой опорной станции и прикрепленных станций линейного района.

К нему относятся дежурные по станциям и паркам, агенты центров фирменного технологического обслуживания, станционных технологических центров, дежурные по горке и т.п., а также подразделения других служб, непосредственно участвующих в перевозочном процессе – пункты технического и коммерческого обслуживания, вагонные участки, дистанции сигнализации и связи и др.

Управление перевозочным процессом строится по принципу сквозных информационно-управляющих технологий, направленных от ЦУП через РЦДУ и ОЦ до рабочих мест в линейных районах или устройств железнодорожной автоматики.

Централизация управления расширенным полигоном (направлением) из АДЦУ сохраняет диспетчерские принципы единоначалия, когда ДНЦ единолично распоряжается движением поездов в пределах своей зоны. Его приказы подлежат беспрекословному выполнению соответствующими работниками: дежурными по станциям, машинистами локомотивов и т.д.

Диспетчерские распоряжения отдаются устно, либо в виде письменных диспетчерских приказов, регистрируемых в специальном журнале. Для взаимодействия поездного диспетчера с дежурными по станциям его рабочее место оборудовано селекторной (избирательной) телефонной связью. Для переговоров ДНЦ с машинистами поездов применяется поездная радиосвязь. Техническое оснащение рабочего места только средствами связи соответствует низшему уровню и применяется на малодеятельных участках, оснащенных простейшими системами автоматики (маршрутно-контрольные устройства станционной централизации с ручными стрелками, электрожезловая система или ДАВ на перегонах). Ведение графика движения поездов при этом выполняется вручную по докладам дежурных о временах проследования поездов.

Для получения оперативных данных о поездной обстановке рабочее место ДНЦ на отдельных участках оснащается устройствами диспетчерского контроля. Благодаря устройствам сопряжения на станциях и перегонах, увязанных с объектами контроля, эти данные посредством телемеханических каналов передаются в АДЦУ (режим ТС). На мнемосхеме участка (на мониторах, плазменных табло) у диспетчера световая индикация информирует о показаниях сигналов и фактическом занятии поездами рельсовых цепей станций и блок-участков на перегоне. При этом за диспетчером сохраняется функция выдачи команд дежурным о порядке организации по пропуску поездов на участке.

Однако наибольшая эффективность диспетчерского руководства достигается в случае ДЦ, когда технические средства в дополнение к телесигнализации предоставляют ДНЦ возможность формирования команд телеуправления стрелками, сигналами, другими объектами из АДЦУ (режим ТУ/ТС).

Диспетчерская централизация – это автоматизированная система управления из АДЦУ по телемеханическим каналам устройствами раздельных пунктов диспетчерского участка, каждый из которых оборудован ЭЦ стрелок и сигналов, а на примыкающих перегонах используется система интервального регулирования с контролем фактического проследования поездов.

ДЦ позволяет отказаться от дежурных по станциям, что освобождает диспетчера от основной части переговоров, однако загружает его непосредственным управлением устройствами. Такой режим управления станциями, когда всю работу по приему и отправлению поездов, включая перевод стрелок, задание и отмену маршрутов, выполняет ДНЦ, называется диспетчерским управлением. В его ведении находятся разъезды и промежуточные станции с небольшим объемом маневровой работы, связанной главным образом с обработкой сборного поезда.

На объем эксплуатационной работы влияет неравномерность перевозочного процесса как в течение года, так и суток, что может потребовать для ее выполнения помощи дежурного по станции. В этом случае предусматривается режим сезонного управления станцией. Передачу станции на такое управление осуществляет ДНЦ посылкой специальной команды ТУ. При этом действия дежурного по станции и, прежде всего, связанные с порядком отправления поездов, аналогичны работе в режиме автономного управления. После завершения работ дежурный по станции возвращает станцию на диспетчерское управление.

Возможен и режим комбинированного управления, когда диспетчерское управление осуществляется только по стрелкам маршрутов на главные и приемо-отправочные пути. В этом случае диспетчер управляет поездной работой, а функции дежурного по станции сводятся к руководству местной работой в изолированной охранным положением стрелок зоне станции.

Особенностью местной маневровой работы является сортировка вагонов, когда зона прямой видимости района маневров исключает неоправданные перепробеги в случае маршрутизации. Маневры, связанные с сортировкой вагонов, лучше выполнять в зонах, отделенных от поездных передвижений в условиях прямой видимости с маневровой вышки, с маневровой колонки или путевой коробки стрелочного привода. Для этого в ДЦ предусматривается режим местного управления отдельными стрелками или их группами с возможностью различного объединения стрелок в группы. ДНЦ посылает кодовый приказ по каналу телеуправления, после приема которого ответственность за безопасность движения в районе местного управления возлагается на прибывшего на станцию агента движения.

Режим резервного управления станцией предусматривается при повреждении устройств ДЦ, а также при некоторых неисправностях перегонных устройств и ЭЦ. В этом случае телефонным регистрируемым приказом диспетчер возлагает на начальника станции функции дежурного. Поворотом специального ключа в пульте релейной ЭЦ или заданием одноименного режима в компьютерах микропроцессорной или релейно-процессорной централизации у него появляется возможность управления.

Для обеспечения безопасности движения поездов из-за несогласованности действий при переходе с режима на режим, а также при двойном управлении стрелками каждый вид управления исключает другой.

Крупные станции включаются в ДЦ только в режиме удаленного мониторинга для обеспечения непрерывности контроля поездного положения на полигоне ДНЦ.

Ответ:Устройства электрической централизации должны обеспечивать:

взаимное замыкание стрелок и светофоров;

закрытие светофора при потере контроля положения стрелки, взрезе стрелки, а также при занятии железнодорожным подвижным составом участков железнодорожного пути и стрелочных секций, входящих в данный маршрут;

контроль положения стрелок и занятости железнодорожных путей и стрелочных секций на аппарате управления;

возможность маршрутного или раздельного управления стрелками и светофорами, производство маневровых передвижений по показаниям маневровых светофоров, при необходимости передачу стрелок на местное управление. Маневровые районы железнодорожных станций железнодорожных путей необщего пользования в необходимых случаях должны оборудоваться пультами местного управления;

управление устройствами, обеспечивающими предотвращение самопроизвольного выхода железнодорожного подвижного состава на маршруты приема, следования и отправления поездов на железнодорожных путях общего пользования и контроль их положения.

Кроме того, устройства электрической централизации на железнодорожных станциях железнодорожных путей необщего пользования, должны обеспечивать зависимость показаний входных (маршрутных) и дополненных маневровых светофоров при приеме поездов непосредственно к технологическим участкам производства или на частично занятый железнодорожным подвижным составом железнодорожный путь.

Поезд № 2606 повышенной длины. Как номер этого поезда должен обозначаться на графике исполненного движения и в уведомлениях об отправлении, прибытии и проследовании этого поезда?

На каком основании отправляются хозяйственные поезда на перегон, когда характер работ не требует закрытия перегона?

Ответ: Отправление хозяйственных поездов на перегоны (железнодорожные пути перегонов), где не производятся работы по ремонту сооружений и устройств или где характер работ не требует закрытия перегона (железнодорожного пути), осуществляется по устному указанию ДНЦ.

Указанные поезда отправляются на перегон по разрешениям, предусмотренным для соответствующих средств сигнализации и связи.

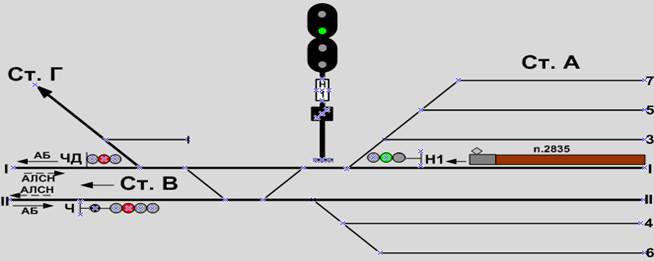

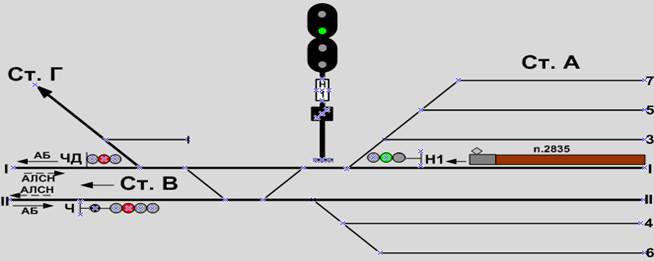

На перегоне А – Г – двусторонняя автоблокировка. На перегоне А – В движение поездов осуществляется по правильному пути по сигналам автоблокировки (АБ), а по неправильному пути – по сигналам локомотивных светофоров (АЛСН). Куда отправляется поезд № 2835 со станции А?

Ответ: на неправильный путь перегона А-В

Билет № 16

Какая скорость движения по участку (отдельным участкам) следования характеризует пассажирский поезд как скоростной?

Ответ:поезд пассажирский скоростной - пассажирский поезд, который по участку (отдельным участкам) следования осуществляет движение со скоростью от 141 до 200 км/ч включительно.

Что не должны допускать устройства электрической централизации при нормальной работе?

Ответ:Устройства электрической централизации не должны допускать:

открытия входного светофора при маршруте, установленном на занятый железнодорожный путь;

перевода стрелки под железнодорожным подвижным составом;

открытия светофоров, соответствующих данному маршруту, если стрелки не поставлены в надлежащее положение;

перевода входящей в маршрут стрелки или открытия светофора враждебного (пересекающегося) маршрутапри открытом светофоре, ограждающем установленный маршрут.

Поезд № 2606 соединенный. Как номер этого поезда должен обозначаться на графике исполненного движения и в уведомлениях об отправлении, прибытии и проследовании этого поезда?

Необходимые действия до начала производства путевых работ на станции.

Ответ: На станционных железнодорожных путях запрещается производить работы, требующие ограждения сигналами остановки или уменьшения скорости, без согласия ДСП станции и без предварительной записи руководителем работ в журнале осмотра и без выдачи предупреждения установленной формы.

В случаях производства работ на контактной сети в журнале осмотра должно быть указано, какие железнодорожные пути, стрелки или секции контактной сети закрываются для движения всех поездов или только электроподвижного состава.

На перегоне А–Г – двусторонняя автоблокировка. На перегоне А–В движение поездов осуществляется по правильному пути по сигналам автоблокировки (АБ), а по неправильному пути – по сигналам локомотивных светофоров (АЛСН). Куда отправляется поезд № 2835 со станции А?

Ответ: по правильному пути с отклонением по стрел. переводу на ст. Г

Сертификат и скидка на обучение каждому участнику

Предмет Системы интервального регулирования движения поездов

Тема урока Назначение и классификация систем электрической централизации.

Образовательная Обеспечить усвоение основных понятий о назначении и классификации электрической централизации

Воспитательная Содействовать воспитанию познавательного

интереса к изучаемому предмету и выбранной профессии

Развивающая Способствовать развитию способности обобщать

Тип урока изучение нового материала

Вид урока лекция

Межпредметные связи Устройство пути и станций. Промежуточные станции

Наглядные пособия Схема размещения оборудования ЭЦ на станции

Раздаточный материал ________________________________________

Технические средства обучения интерактивная доска, видеопроектор

Литература: основная Кондратьева Л.А.,Ромашкова О.Н.,Системы интервального регулирования движения поездов,М,2003 г.

Дополнительная Дмитриев А.С.,Серганов И.А.Основы ж.д.автоматики и телемеханики,М,Транспорт,1988

2. Изучение нового материала

Классификация систем ЭЦ

Их общая характеристика и применение.

Достоинства блочных систем с маршрутным управлением.

Требования ПТЭ к ЭЦ.

Состав оборудования ЭЦ и его расположение.

1.Для чего предназначены устройства ЭЦ?

2.Как классифицируются устройства ЭЦ?

3.Что должны обеспечивать ЭЦ?

4.Чего не допускают устройства ЭЦ?

5. Что входит в состав оборудования ЭЦ?

4 Задание на дом стр.147

5 Подведение итогов

Электрическая централизация (ЭЦ) представляет собой систему централизованного управления стрелками и светофорами на станциях с помощью электрической энергии. Управление стрелками и светофорами в ЭЦ осуществляется с поста централизации. Все необходимые зависимости и взаимозамыкания между стрелками, сигналами и состоянием станционных путей и стрелочных секций в ЭЦ осуществляются электрическим путем.

Для повышения безопасности движения поездов и увеличения пропускной способности станций до разработки систем электрической централизации применяли устройства ключевой зависимости с контрольными замками и устройства механической централизации.

На смену механической и электромеханической централизации разработаны релейные централизации, в которых отсутствуют какие-либо механические замыкания и все маршрутные зависимости между стрелками и сигналами осуществляются электрическими схемами посредством реле. Эти системы получили название электрической централизации (ЭЦ). С помощью устройств ЭЦ задаются все маршруты на станции при выполнении следующих условий: свободности входящих в маршрут путей и стрелок, отсутствии заданного ранее и не использованного враждебного маршрута, правильности установки ходовых и охранных стрелок, замыкания данного маршрута. Задание маршрута заканчивается открытием соответствующего поездного или маневрового светофора.

На станциях для управления стрелками и сигналами применяют устройства электрических централизаций (ЭЦ) различных систем. Эти устройства позволяют значительно сократить штат работников службы движения, повысить производительность и культуру их труда, ускорить время приготовления маршрутов в несколько десятков раз, интенсифицировать поездную и маневровую работу, повысить безопасность движения.

При ЭЦ у каждого стрелочного перевода устанавливают электропривод, который переводит стрелки и обеспечивает механическое запирание и контроль положения ее остряков. Взаимные зависимости между стрелками и сигналами и замыкание стрелок в маршрутах осуществляют электрические релейные схемы. Свободность приемоотправочных путей, а также всех стрелочных и бесстрелочных участков пути в горловинах станции контролируют рельсовые цепи. Командная информация передается машинисту сигналами поездных и маневровых путевых светофоров.

Системы ЭЦ различаются по области применения, местом размещения исполнительной аппаратуры, управления и электропитания, способом установки и размыкания маршрута, видом электропитания.

1. По способу связи центрального поста с объектами управления в зависимости от их удаленности системы ЭЦ делятся на две группы: с прямым управлением, когда каждая стрелка и светофор в пределах станции управляются с поста централизации по отдельным жилам кабеля; с кодовым управлением, когда стрелки и светофоры управляются по линейной цепи посылкой кодовых сигналов телеуправления. В пределах одной станции, как правило, используются системы ЭЦ с прямым управлением.

2. По способу управления стрелками и светофорами системы ЭЦ с прямым управлением делятся на два вида: с раздельным управлением, в которых каждой стрелкой и светофором управляют отдельными рукоятками или кнопками; с маршрутным управлением, у которых перевод стрелок и открытие светофоров для целого маршрута осуществляется нажатием двух кнопок: начала и конца маршрута.

3 .В зависимости от способа осуществления зависимостей и места размещения аппаратуры системы ЭЦ бывают: с местными зависимостями (релейная аппаратура располагается и все необходимые взаимозамыкания осуществляются в релейных шкафах, которые размещают в горловинах станций или в районах сосредоточения стрелок и светофоров); с центральными зависимостями (вся релейная аппаратура располагается на центральном посту).

4. По способу электропитания системы ЭЦ могут быть: с местным питанием (источники питания для управления стрелками и светофорами располагаются вблизи релейных шкафов по концам станции), с центральным питанием (источники питания для управления стрелками и сигналами располагаются на центральном посту).

5. В зависимости от способа монтажа или конструктивного выполнения системы ЭЦ бывают: с блочным монтажом (релейная аппаратура размещается в типовых блоках заводского изготовления, устанавливаемых на специальных стативах); со стативным монтажом (постовая релейная аппаратура смонтирована на стативах в заводскиx условиях). Соединение стативов между собой и с напольными устройствами и установка на стативы штепсельных реле осуществляются на посту.

6. По области применения различают ЭЦ малых и крупных станций. На малых станциях предусматривают электрическую централизацию:

- с местными зависимостями и местным питанием, при которой основные источники электропитания, реле контроля и управления размещают по горловинам станции в релейных шкафах, а в станционном здании устанавливают пульт управления;

-центральными зависимостями и местным питанием, при котором в горловинах станции размещают источники электропитания, а реле контроля и управления и пульт находятся в станционном здании;

-центральными зависимостями и центральным питанием, при котором вся аппаратура, источники электропитания и пульт управления расположены в помещениях поста ЭЦ. Система с центральными зависимостями и центральным питанием является типовой при проектировании электрической централизации для станции с числом стрелок выше 15.

На крупных станциях применяют блочную маршрутную релейную централизацию (БМРЦ), при которой источники электропитания и всю аппаратуру размещают в помещениях поста ЭЦ. Блочный монтаж схем ЭЦ значительно упрощает проектирование и строительство устройств и облегчает их обслуживание.

В связи с переходом на более современную элементную базу промежуточные станции начинают оборудовать микропроцессорными системами ЭЦ стрелок и светофоров, в которых используют как индивидуальный, так и маршрутный способы управления стрелками и светофорами.

7. По способу задания маршрута системы ЭЦ подразделяют на:

-маршрутные, при которых маршрут задается дежурным по станции нажатием двух кнопок, определяющих границы (начало - конец) маршрута, а выбор стрелок и установка их по маршруту осуществляются автоматически;

- с индивидуальным переводом стрелок, при котором для задания маршрута дежурный должен первоначально установить все стрелки по маршруту, а затем открыть светофор. Системы ЭЦ с индивидуальным переводом стрелок используют на малых станциях, а также как резервное средство управления в маршрутных системах Для маневровой работы предусмотрено местное управление стрелками с маневровых постов, колонок и вышек.

8. По способу автоматического размыкания маршрута системы ЭЦ делят на системы с полным размыканием, в которых маршрут размыкают после его полного освобождения, и на системы с посекционным размыканием, в которых маршрут размыкается по частям (секциям) по мере их освобождения поездом. Первый способ размыкания применяют только на малых станциях.

9.Все устройства ЭЦ в зависимости от места расположения делятся на постовые и напольные. Постовые устройства располагаются на посту централизации. К ним относятся: блоки, стативы, реле, которые осуществляют необходимые зависимости по управлению стрелками и светофорами; аппарат управления с кнопками и схемой путевого развития станции с соответствующей контрольной индикацией; источники электропитания. Напольные устройства размещаются на территории станции. К ним относятся: стрелочные электроприводы, светофоры, релейные и батарейные шкафы, рельсовые цепи и кабельные сети.

В системах ЭЦ в качестве аппарата управления используют:

• пульт-манипулятор с выносным табло желобкового типа и маршрутным управлением стрелками и светофорами, который содержит кнопки, рукоятки управления и выносное табло — схему путевого развития станции со световой индикацией контроля установки и размыкания маршрутов и состояния объектов на станции;

• пульт-табло с маршрутным управлением стрелками и светофорами, который содержит схему путевого развития станции с кнопками управления, расположенными по плану станции, и световой контроль (в виде светящихся желобков) установки и размыкания маршрутов;

• пульт-табло с раздельным управлением стрелками и светофорами, который содержит в верхней части схему путевого развития станции, пути которой изображены в виде отдельных световых ячеек, а в нижней части располагаются кнопки для перевода и контроля положения стрелок и кнопки открытия светофоров (поездных и маневровых) со световым контролем;

• автоматизированное рабочее место дежурного по станции АРМ ДСП, которое состоит из монитора и клавиатуры; на мониторе отображается схема путевого развития станции с визуальной информацией о поездном положении, состоянии стрелок и светофоров; с помощью клавиатуры ПЭВМ ДСП производит установку маршрутов приема и отправления и другие необходимые действия.

В соответствии с положениями Правил технической эксплуатации устройства электрической централизации обеспечивают:

1) взаимное замыкание стрелок и светофоров;

2) контроль взреза стрелки с одновременным закрытием светофора, ограждающего данный маршрут;

3) контроль положения стрелок и занятости путей и стрелочных секций на аппарате управления;

4) возможность маршрутного или раздельного управления стрелками и светофорами;

5) производство маневровых передвижений по показаниям маневровых светофоров и передачу стрелок на местное управление.

Вновь внедряемые системы электрической централизации стрелок и сигналов, кроме перечисленных в настоящем пункте требований, обеспечивают контроль, диагностику и мониторинг технического состояния устройств автоматики и телемеханики.

Устройства электрической централизации не допускают:

1) открытия входного светофора при маршруте, установленном на занятый путь;

2) перевода стрелки под подвижным составом;

3) открытия светофоров, соответствующих данному маршруту, если стрелки не поставлены в надлежащее положение;

4) перевода входящей в маршрут стрелки или открытия светофора противоположному маршруту при открытом светофоре, ограждающем установленный маршрут.

Релейная централизация любой системы включает в себя следующие устройства: централизованный аппарат с кнопками для управления стрелками и светофорами, который устанавливается в помещении ДСП или в аппаратном помещении поста ЭЦ и имеет световое табло с изображением путевого развития станции и лампочками, контролирующими состояние светофоров, стрелок и примыкающего к станции перегона; аппаратуру, которая используется для управления стрелками и светофорами и осуществления маршрутных зависимостей; стрелочные электроприводы для перевода и контроля положения стрелок; светофоры для подачи сигналов, разрешающих или запрещающих движение поездов и маневровые передвижения; электрические рельсовые цепи; источники питания, батарейные (БШ) и релейные (РШ) шкафы, кабельную сеть, исполь-

зуемые для передачи электрической энергии к приборам, светофорам, электроприводам и рельсовым цепям. Источники питания располагаются на посту ЭЦ и в батарейных шкафах. Релейные шкафы устанавливаются у входного светофора, а также могут устанавливаться и на группу выходных светофоров в горловине станции.

Движение поездов по станциям осуществляется по маршрутам. В электрическую централизацию включают все маршруты приема и отправления по всем приемоотправочным путям, маршруты передачи поездов и маневровых составов из одного парка станции в другой; маневровые, пересекающие поездные маршруты; маршруты подачи локомотивов под поезда и уборки их в депо.

Светофоры и изолирующие стыки при релейной централизации для осигнализования станции расставляют исходя из габаритных границ каждого пути и получения максимальных полезных длин приемоотправочных путей.

Изолирующий стык размещают на расстоянии не менее 3,5 м от предельного столбика в сторону пути, чтобы при остановке последней колесной пары подвижной единицы у изолирующих стыков ее свешивающаяся часть не выходила за предельный столбик и не нарушался габарит по ширине междупутья. При невыполнении этого требования изолирующий стык будет негабаритным. На схеме станции такой изолирующий стык обводится кружком.

Выходные светофоры устанавливают с каждого пути отправления впереди места, предназначенного для стоянки локомотива. Расстояние от остряков стрелочного перевода до предельного столбика и светофора определяется в зависимости от ширины междупутья, радиуса кривой, марки крестовины и конструкции светофора (мачтовый или карликовый).

Изолирующие стыки, расположенные на путях отправления при их сужении, устанавливают от предельного столбика всегда на расстоянии 3,5 м, а выходные светофоры могут устанавливаться не всегда в створе с изолирующим стыком.

Устройства ЭЦ позволяют увеличить пропускную способность станций, повысить безопасность движения поездов, а также производительность и культуру труда. Увеличение пропускной способности при ЭЦ стрелок и светофоров достигается благодаря ускорению установки маршрутов и их автоматическому размыканию. Если при управлении стрелками вручную на приготовление сложного маршрута затрачивается 10. 15 мин, то при ЭЦ — 5. 7 с. При введении ЭЦ на станциях пропускная способность горловин увеличивается примерно в 2 раза. Повышение безопасности движения обеспечивается тем, что все передвижения на станции централизованы и маршрутизированы и осуществляются только по разрешающему показанию светофора, а пути и стрелочные секции станций оборудуются электрическими рельсовыми цепями.

1.Для чего предназначены устройства ЭЦ?

2.Как классифицируются устройства ЭЦ?

3.Что должны обеспечивать ЭЦ?

4.Чего не допускают устройства ЭЦ?

5. Что входит в состав оборудования ЭЦ?

6.Каким типом ЭЦ оборудуются станции с большим количеством стрелок?

7.Где размещается аппаратура на станции ,оборудованной ЭЦ с местным питанием и местными зависимостями?

. Устройства железнодорожного пути, сигнализации, централизации и блокировки, электроснабжения, железнодорожный подвижной состав, независимо от его принадлежности, должны обеспечивать постоянную надежную работу электрических рельсовых цепей.

(См. ПТЭ Приложение 3 п.52)

Какие устройства должны обеспечивать бесперебойную работу электрических рельсовых цепей и обратной тяговой рельсовой сети?

Технология обслуживания и технические параметры содержания устройств железнодорожного пути, сигнализации, централизации и блокировки, электроснабжения, обеспечивающие бесперебойную работу электрических рельсовых цепей и обратной тяговой рельсовой сети, определяются, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования с учетом требований норм и правил.

(См. ПТЭ Приложение 3 п.52)

122.Какие требования предъявляются к работникам железнодорожного транспорта, пользующимся устройствами сигнализации, централизации и блокировки?

Работники железнодорожного транспорта, пользующиеся устройствами сигнализации, централизации и блокировки, должны быть обучены порядку пользования ими.

(См. ПТЭ Приложение 3 п.53)

Что должны обеспечивать устройства технологического электроснабжения?

Устройства технологического электроснабжения должны обеспечивать надежное электроснабжение:

электроподвижного состава (включая мотор-вагонный железнодорожный подвижной состав) для движения поездов с установленными нормами массы, скоростями и интервалами между ними при установленных размерах движения;

устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи и вычислительной техники не менее, чем от двух независимых источников электроэнергии, при которых переход с основной системы электроснабжения на резервную или наоборот должен происходить автоматически за время не более 1,3 секунды.( См. ПТЭ Приложение 4 п.1)

Сколько времени должна обеспечиваться бесперебойная работа устройств сигнализации, централизации и блокировки, переездной сигнализации от аккумуляторного резерва источника технологического электроснабжения автоматической и полуавтоматической блокировки?

При наличии аккумуляторного резерва источника технологического электроснабжения автоматической и полуавтоматической блокировки он должен быть в постоянной готовности и обеспечивать бесперебойную работу устройств сигнализации, централизации и блокировки, переездной сигнализации в течение не менее восьми часов при условии, что основное электропитание не отключалось в предыдущие 36 часов. ( См. ПТЭ Приложение 4 п.1)

За какое время должен происходить автоматический переход с основной системы электроснабжения на резервную или наоборот?

переход с основной системы электроснабжения на резервную или наоборот должен происходить автоматически за время не более 1,3 секунды. ( См. ПТЭ Приложение 4 п.1)

В каких пределах должен быть уровень напряжения на токоприемнике электроподвижного состава при переменном токе?

Уровень напряжения на токоприемнике электроподвижного состава должен быть не менее 21 кВ при переменном токе и не более 29 кВ при переменном токе. ( См. ПТЭ Приложение 4 п.2)

В каких пределах должен быть уровень напряжения на токоприемнике электроподвижного состава при постоянном токе?

Уровень напряжения на токоприемнике электроподвижного состава должен быть не менее 21 кВ при переменном токе, 2,7 кВ при постоянном токе и не более 29 кВ при переменном токе и 4 кВ при постоянном токе. ( См. ПТЭ Приложение 4 п.2)

Какой минимальный уровень напряжения на токоприемнике электроподвижного состава допускается в исключительных случаях на отдельных участках железнодорожных путей общего пользования по разрешению владельца инфраструктуры?

В исключительных случаях, на отдельных участках железнодорожных путей общего пользования по разрешению владельца инфраструктуры допускается уровень напряжения не менее 19 кВ при переменном токе и 2,4 кВ при постоянном токе. ( См. ПТЭ Приложение 4 п.2)

Каким должно быть номинальное напряжение переменного тока на устройствах сигнализации, централизации и блокировки и связи?

Номинальное напряжение переменного тока на устройствах сигнализации, централизации и блокировки и связи должно быть 110, 220 или 380 В. Отклонения номинального напряжения (в том числе кратковременные) от указанных величин допускаются в сторону уменьшения и увеличения, но не более чем на 10%.( См. ПТЭ Приложение 4 п.2)

От чего должны быть защищены устройства технологического электроснабжения?

Устройства технологического электроснабжения должны защищаться от токов короткого замыкания, перенапряжений, включая атмосферные и коммутационные, и перегрузок сверх установленных норм. ( См. ПТЭ Приложение 4 п.3)

Какие сооружения и устройства инфраструктуры, находящиеся в районе линий электрифицированных на постоянном токе, должны быть защищены от электрической коррозии?

Металлические подземные сооружения, а также металлические и железобетонные мосты, путепроводы, опоры контактной сети, светофоры, гидроколонки и т.п., находящиеся в районе линий, электрифицированных на постоянном токе, должны быть защищены от электрической коррозии. ( См. ПТЭ Приложение 4 п.3)

Какие линии электропередачи, должны отключаться при однофазных замыканиях на землю?

Линии электропередачи напряжением свыше 1000 В, проложенные по опорам контактной сети, должны отключаться при однофазных замыканиях на землю. ( См. ПТЭ Приложение 4 п.3)

На какой высоте подвешивается контактный провод над уровнем верха головки рельса на перегонах и железнодорожных станциях?

Высота подвески контактного провода над уровнем верха головки рельса должна быть на перегонах и железнодорожных станциях железнодорожного транспорта не ниже 5750 мм.

( См. ПТЭ Приложение 4 п.4)

Какая минимальная высота подвески контактного провода может быть допущена на существующих линиях перегонов и железнодорожных станций в исключительных случаях по решению владельца инфраструктуры?

В исключительных случаях на существующих линиях это расстояние в пределах искусственных сооружений, расположенных на железнодорожных путях железнодорожных станций, на которых не предусматривается стоянка железнодорожного подвижного состава, а также на перегонах по решению, соответственно, владельца инфраструктуры, владельца железнодорожного пути необщего пользования может быть уменьшено до 5675 мм при электрификации линии на переменном токе и до 5550 мм - на постоянном токе.. ( См. ПТЭ Приложение 4 п.4)

Какую величину не должна превышать высота подвески контактного провода над уровнем верха головки рельса?

Высота подвески контактного провода не должна превышать 6800 мм.

( См. ПТЭ Приложение 4 п.4)

На какой высоте подвешивается контактный провод над уровнем верха головки рельса на железнодорожных переездах?

Высота подвески контактного провода над уровнем верха головки рельса должна быть на перегонах и железнодорожных станциях железнодорожного транспорта не ниже 5750 мм, а на железнодорожных переездах - не ниже 6000 мм.( См. ПТЭ Приложение 4 п.4)

Какое расстояние должно быть от токоведущих элементов токоприемника и частей контактной сети, находящихся под напряжением, до заземленных частей сооружений и железнодорожного подвижного состава в пределах искусственных сооружений на линиях, электрифицированных на постоянном токе?

В пределах искусственных сооружений расстояние от токоведущих элементов токоприемника и частей контактной сети, находящихся под напряжением, до заземленных частей сооружений и железнодорожного подвижного состава должно быть не менее 200 мм на линиях, электрифицированных на постоянном токе, и не менее 270 мм - на переменном токе.

( См. ПТЭ Приложение 4 п.5)

Какое расстояние должно быть от токоведущих элементов токоприемника и частей контактной сети, находящихся под напряжением, до заземленных частей сооружений и железнодорожного подвижного состава в пределах искусственных сооружений на линиях, электрифицированных на переменном токе?

В пределах искусственных сооружений расстояние от токоведущих элементов токоприемника и частей контактной сети, находящихся под напряжением, до заземленных частей сооружений и железнодорожного подвижного состава должно быть не менее 200 мм на линиях, электрифицированных на постоянном токе, и не менее 270 мм - на переменном токе.

( См. ПТЭ Приложение 4 п.5)

Ответ:Устройства электрической централизации должны обеспечивать:

взаимное замыкание стрелок и светофоров;

закрытие светофора при потере контроля положения стрелки, взрезе стрелки, а также при занятии железнодорожным подвижным составом участков железнодорожного пути и стрелочных секций, входящих в данный маршрут;

контроль положения стрелок и занятости железнодорожных путей и стрелочных секций на аппарате управления;

возможность маршрутного или раздельного управления стрелками и светофорами, производство маневровых передвижений по показаниям маневровых светофоров, при необходимости передачу стрелок на местное управление. Маневровые районы железнодорожных станций железнодорожных путей необщего пользования в необходимых случаях должны оборудоваться пультами местного управления;

управление устройствами, обеспечивающими предотвращение самопроизвольного выхода железнодорожного подвижного состава на маршруты приема, следования и отправления поездов на железнодорожных путях общего пользования и контроль их положения.

Кроме того, устройства электрической централизации на железнодорожных станциях железнодорожных путей необщего пользования, должны обеспечивать зависимость показаний входных (маршрутных) и дополненных маневровых светофоров при приеме поездов непосредственно к технологическим участкам производства или на частично занятый железнодорожным подвижным составом железнодорожный путь.

Поезд № 2606 повышенной длины. Как номер этого поезда должен обозначаться на графике исполненного движения и в уведомлениях об отправлении, прибытии и проследовании этого поезда?

На каком основании отправляются хозяйственные поезда на перегон, когда характер работ не требует закрытия перегона?

Ответ: Отправление хозяйственных поездов на перегоны (железнодорожные пути перегонов), где не производятся работы по ремонту сооружений и устройств или где характер работ не требует закрытия перегона (железнодорожного пути), осуществляется по устному указанию ДНЦ.

Указанные поезда отправляются на перегон по разрешениям, предусмотренным для соответствующих средств сигнализации и связи.

На перегоне А – Г – двусторонняя автоблокировка. На перегоне А – В движение поездов осуществляется по правильному пути по сигналам автоблокировки (АБ), а по неправильному пути – по сигналам локомотивных светофоров (АЛСН). Куда отправляется поезд № 2835 со станции А?

Ответ: на неправильный путь перегона А-В

Билет № 16

Какая скорость движения по участку (отдельным участкам) следования характеризует пассажирский поезд как скоростной?

Ответ:поезд пассажирский скоростной - пассажирский поезд, который по участку (отдельным участкам) следования осуществляет движение со скоростью от 141 до 200 км/ч включительно.

Что не должны допускать устройства электрической централизации при нормальной работе?

Ответ:Устройства электрической централизации не должны допускать:

открытия входного светофора при маршруте, установленном на занятый железнодорожный путь;

перевода стрелки под железнодорожным подвижным составом;

открытия светофоров, соответствующих данному маршруту, если стрелки не поставлены в надлежащее положение;

перевода входящей в маршрут стрелки или открытия светофора враждебного (пересекающегося) маршрутапри открытом светофоре, ограждающем установленный маршрут.

Поезд № 2606 соединенный. Как номер этого поезда должен обозначаться на графике исполненного движения и в уведомлениях об отправлении, прибытии и проследовании этого поезда?

Необходимые действия до начала производства путевых работ на станции.

Ответ: На станционных железнодорожных путях запрещается производить работы, требующие ограждения сигналами остановки или уменьшения скорости, без согласия ДСП станции и без предварительной записи руководителем работ в журнале осмотра и без выдачи предупреждения установленной формы.

В случаях производства работ на контактной сети в журнале осмотра должно быть указано, какие железнодорожные пути, стрелки или секции контактной сети закрываются для движения всех поездов или только электроподвижного состава.

На перегоне А–Г – двусторонняя автоблокировка. На перегоне А–В движение поездов осуществляется по правильному пути по сигналам автоблокировки (АБ), а по неправильному пути – по сигналам локомотивных светофоров (АЛСН). Куда отправляется поезд № 2835 со станции А?

Ответ: по правильному пути с отклонением по стрел. переводу на ст. Г

Читайте также: