Звонит клиент и говорит что водитель ей угрожает ножом ваши действия

Обновлено: 25.06.2024

Если человек по какой-либо причине теряет способность выплачивать кредит, банковская организация предпринимает меры, чтобы обезопасить себя от потери средств. После нескольких месяцев самостоятельных попыток банк, как правило, передает право на взыскание обязательств третьим лицам, то есть коллекторским агентствам. Представители агентств в свою очередь начинают пытаться связаться с заемщиком и договориться с ним о выплате финансовых обязательств. Деятельность агентов регулируется законом, и зачастую так можно получить более выгодные условия для выплаты. Совсем другое дело, если коллекторы звонят с угрозами или еще как-то нарушают законодательство: в таких обстоятельствах действовать надо иначе.

Содержание статьи

Почему начинаются звонки от коллекторов

- обратиться как клиент, попросив принять меры по взысканию задолженности;

- полностью продать права на возврат средств (так называемый договор цессии), по сути, передав агентству кредит полностью.

В первом случае коллекторы звонят с просьбой вернуть средства банку, во втором сами становятся кредитором, перед которым заемщик имеет обязательства. Это не повод для паники, особенно если агентство добросовестное и действует в рамках законодательства — в таком случае его сотрудники сами готовы пойти навстречу клиенту и предложить выгодные условия погашения.

Как работают коллекторские агентства

Если речь идет о договоре с банком, деятельность агентов сводится к звонкам, убеждающим человека выплатить задолженность. Никаких прав получать средства от заемщика они не имеют. В случае с цессией агентство предоставляет клиенту новые реквизиты, может предлагать собственные условия выплат, но с оговоркой, что сумма не может быть больше тех обязательств, что у человека уже есть. Начислять дополнительные проценты и применять свои штрафные санкции коллекторы не могут. В случае успешного сотрудничества клиент выплачивает задолженность агентству и остается свободным от обязательств.

Какие действия коллекторов законны

Сразу стоит сказать: любое добросовестное агентство заинтересовано в том, чтобы человек успешно освободился от кредита, и действует в его интересах. Деятельность коллекторов регулируется 230-ФЗ, законом, введенным в 2016 году и накладывающим серьезные ограничения на их права. Если агентство нарушает этот закон, речь идет как минимум о недобросовестной организации, с которой невыгодно и даже опасно связываться. Это могут быть даже мошенники, планирующие получить с клиента больше средств, чем необходимо.

- один раз в день;

- дважды в неделю;

- до 8 раз в месяц.

Все, что выходит за эти рамки, является нарушением. Звонки могут осуществляться с 8 до 22 часов в будние дни, с 9 до 20 в выходные, причем время рассчитывается по часовому поясу региона, где находится заемщик.

Общение и тон. При звонке сотрудник коллекторского агентства обязан представиться, сообщить свои фамилию и имя, название организации, где работает. После этого можно начать разговор об обязательствах, но только в рамках сведений, которые агентам предоставил банк. Если сотрудник сообщает что-то, чего агентство знать не может и не должно, есть смысл насторожиться. Агенты не могут знать Ваших рабочих телефонов, если Вы их не указывали, и обязаны вести разговор только в рамках реальных сведений о Вашей задолженности. Резкий тон, психологическое насилие, угрозы и ложь о размере обязательств — ни на что из этого коллектор не имеет права, и если он так себя ведет, агентство недобросовестно.

Звонки третьим лицам. Да, коллекторы имеют право звонить не только самому заемщику. Но третьи лица, с которыми они могут связываться, — исключительно те люди, номера которых Вы указали при подписании договора, при условии, что сами они направили в адрес коллекторского агентства согласие на взаимодействие. Другим коллекторское агентство звонить не имеет право. Более того, звонки могут совершаться только на указанные в договоре номера. Никто не может позвонить Вашим родственникам на работу или домашний телефон, если Вы не сообщали их банку: это нарушение закона. Еще один нюанс: если третьи лица не Ваши поручители, разглашать им сведения, защищенные банковской тайной, агентство не имеет право. Сотрудники не могут сообщать друзьям и родственникам заемщика о размере задолженности, обстоятельствах и условиях выплат. Если это произошло, они нарушают законодательство.

Как понять, что коллекторы нарушают законодательство

Что делать при угрозах от коллекторов

- первую очередь не впадать в панику и не бояться. Первой реакцией любого человека могут стать игнорирование, стремление закрыться и не связываться с агентством, но при наличии задолженности такой подход ничего не решит и лишь усугубит ситуацию.

- Если коллекторы действительно нарушают законодательство, не принимайте их условия. Обратитесь в орган, регулирующий деятельность агентов, то есть в СРО НАПКА (Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств). Одна из основных целей этой организации — защитить клиентов от незаконной деятельности со стороны агентов.

Работа с добросовестными агентствами

ЭОС рекомендует людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, не бояться обстоятельств. Связь с ответственной, адекватной коллекторской организацией не ухудшит Ваших условий, а наоборот, в состоянии их улучшить за счет списания части задолженности, штрафов и санкций. Если коллекторы действуют в рамках закона — идите им навстречу. Вежливое конструктивное общение и готовность сотрудничать — способ навсегда избавиться от обязательств по кредиту, и это правило действует не только для агентов.

Если у Вас возникли вопросы, то мы готовы предложить анонимную консультацию. Воспользуйтесь услугой анонимный звонок и просто начните диалог с оператором. Доверительные отношения между оператором ЭОС и клиентом — залог успешного разрешения финансовых проблем.

Как работает анонимный звонок?

Позвоните на номер анонимной линии ЭОС

8 800 775 02 04

с 8:00 до 20:00 мск

Задайте все интересующие Вас вопросы

Получите консультацию оператора

Анонимная горячая линия.

Проконсультируйтесь по вопросам погашения задолженности в компании ЭОС, не раскрывая личных данных.

На сегодняшний день, обойтись без телефонов, практически невозможно, это одно из самых полезных изобретений человечества, но, к большому сожалению, не все люди используют его в благих намерениях. С телефонными угрозами сталкиваются не только должностные лица и звезды телеэкранов, не редко в подобную ситуацию попадают и обычные граждане. Что делать если угрожают по телефону большинство людей не знает, поэтому попросту игнорирует звонки, но порой следует принимать более радикальные меры, ведь в этой ситуации закон на вашей стороне.

Порядок действий при угрозах

В Уголовном Кодексе есть статья за угрозу и запугивание по телефону — 119. Согласно ее содержанию, наказать злоумышленника можно, но только при наличии веских доказательств. Полиция может не принимать заявление, если имеются угрозы по телефону статья за нее, тяжело доказуема, да и большинство полицейских считают ее пустяковой и говорят, что у них есть более важные задачи. Конечно, вы можете обратиться с жалобой в прокуратуру на действия полицейских или же немного подождать, и обратиться уже с вескими доказательствами, при которых статья за угрозы по телефону, может быть инкриминирована конкретному человеку.

Для того чтобы телефон не стал вашим ночным кошмаром, вам следует придерживаться ряда правил, только так, вы сможете обезопасить себя и своих близких от словесного запугивания. Среди важных рекомендаций можно отметить:

- Очень важно в процессе беседы узнать, как можно больше о преступнике, запоминайте тембр его голоса, звуки на заднем плане, возможно, идет сигнал поезда, звук проезжающих машин. Это позволит определить место положения шантажиста. Также узнайте, что ему от вас нужно, чего он добивается. Не бойтесь задавать прямые вопросы, и постоянно записывайте время звонков и их продолжительность, это тоже достаточно полезная информация.

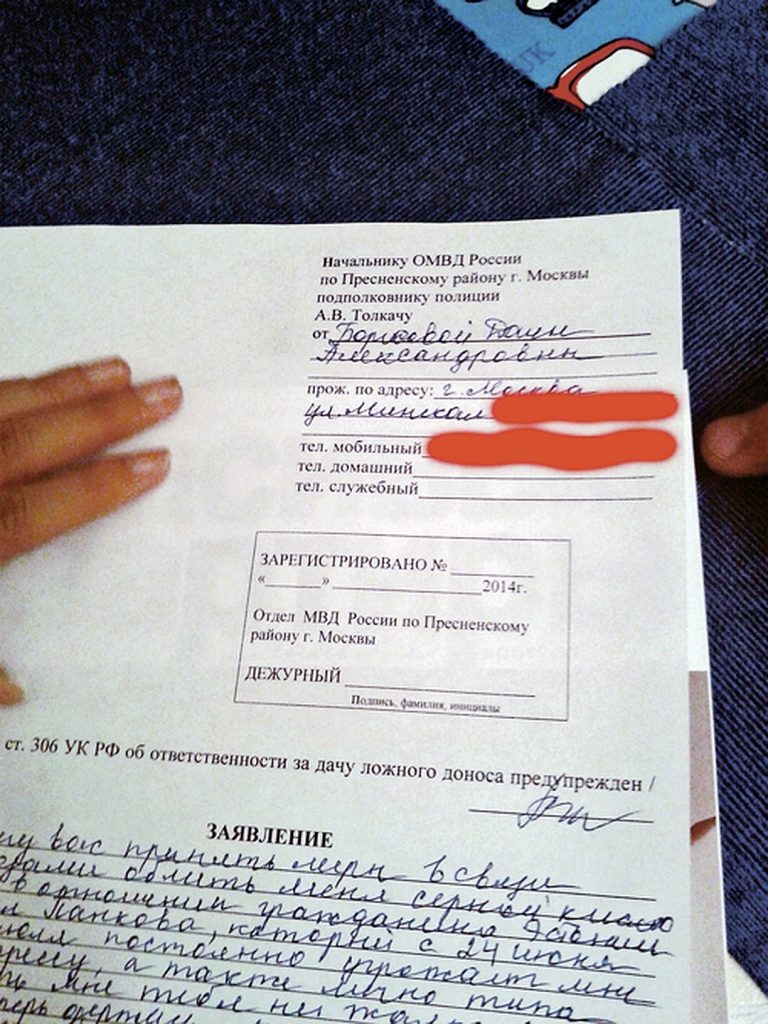

Собрав все улики, нужно написать заявление в полицию, и в качестве доказательств представить СМС с угрозами, запись разговора с преступником, распечатки телефонных разговоров, ну и остальные данные, которые вам удалось узнать о преступнике.

Статья за словесную угрозу жизни, если будет доказана, влечет за собой принудительные работы сроком до 6 месяцев или лишение свободы до 2 лет. Согласитесь, достаточно серьезное наказание, это следует помнить, если в очередной раз, вам придет на ум посмеяться над коллегой. Некоторые люди очень впечатлительный и игривый, на ваш взгляд, звонок может уложить его с сердечным приступом на больничную койку.

Угрозы по телефону (статья УК РФ 119) трудно доказуемы, и этим пользуются злоумышленники, пока человеку не станет плохо, кроме того невозможно оценить вред здоровью от устных угроз. Если вы столкнулись с этой неприятной ситуацией, попытайтесь сразу предупредить злоумышленника, что ваш с ним разговор, записывает диктофон, возможно, это спугнет его. Проще всего обстоит ситуация с мобильниками, надоедливый номер, вы можете попросту в настройках заблокировать.

Звонки от коллекторов

- он не должен угрожать физической расправой;

- воздействовать на психику человека устно;

- в реале наносить вред имуществу должника, и телесные увечья.

Многие спрашивают, что же делать, если коллектор нарушает установленные правила, опытные юристы рекомендуют следующие действия:

Словесные перепалки и конфликты, драки и физическое насилие – нередкие спутники ежедневного человеческого общения. Они причиняют существенный ущерб, как физическому, так и психологическому здоровью граждан. Подобные действия, являются противоправными и наказуемы. Законодательство страны заинтересовано не только в наказании агрессивного нарушителя, но и в защите граждан, в предотвращении подобной опасности. Какая статья за угрозы по телефону, будет инкриминирована преступнику, теперь вам известно, и вы сможете правильно составить план своих действий, привлечь к ответственности дебошира за унизительные и пугающие обещания.

Водитель зацепил бампером пешехода на зебре. От небольшого удара человек упал. Участники происшествия стали разбираться. Водитель автомобиля начал вызывать скорую и ДПС. Однако потерпевший встал, сказал, что нога не сильно повреждена, и предложил решить все полюбовно без ДПС. Машина повреждена не была.

Мы поехали в травмпункт. Потерпевший сказал врачу, что подвернул ногу. Сделали осмотр, рентген. Диагноз — вывих сустава и небольшая трещина. Поставили гипс. Врач сказал, что ничего страшного — через 10 дней уже будете бегать. Дали ему больничный.

После этого потерпевший и водитель написали расписку в двух экземплярах. В ней написано: пострадавший претензий не имеет и просит моральную компенсацию в размере 50 000 рублей. В расписке не указано, что произошло. Он получил деньги, в чем и расписался. Все мирно разошлись, все довольны.

Через несколько дней звонит родственник потерпевшего и просит от его лица еще 210 000 рублей. Угрожает судом. Говорит, что денег мало, дали подачку и так далее. Утверждает, что потерпевший не работает из-за травмы , ему за квартиру съемную платить надо. Он — рабочий без документов из Челябинска.

Что стоит предпринять? Какого специалиста подключать? Какие есть риски?

Ваша ситуация сложная, но я попробую описать ее так, как она выглядит из вашего письма и с точки зрения закона, если понимать его буквально.

Если коротко — с учетом того, как все оформлено по документам, нарушений с вашей стороны формально нет, оснований для взыскания дополнительных денег тоже будет не так просто найти. Но риски все же есть и их нужно иметь в виду.

Сложно рассуждать о виновности или невиновности людей в ДТП, не глядя в документы — например, в те же самые европротоколы или расписку, как в вашем случае. Разберемся, как нужно было бы поступить по закону, что получилось у вас и какие могут быть последствия. Это не универсальная инструкция для всех случаев с неоформленными ДТП, отказом от медицинской помощи и решением вопросов с возмещением ущерба на месте. В других ситуациях события могут развиваться и по другому сценарию.

Что обязан делать водитель в случае любого ДТП

В принципе закон не запрещает участникам ДТП решать вопросы возмещения ущерба без участия ГИБДД и страховой компании. Правила дорожного движения разрешают водителям не сообщать о ДТП в полицию и оставить место ДТП, если оформят его по европротоколу.

Если не выполнить эти требования — ситуацию признают оставлением места ДТП. За такое могут лишить водительских прав на срок от года до полутора лет или поместить под административный арест на срок до 15 суток. Также за оставление места ДТП при наличии пострадавших могут привлечь к уголовной ответственности.

При этом в законе нет оговорок, что при отказе пострадавшего от медицинской помощи можно не вызывать ГИБДД и не оформлять документы. Даже если упавший человек говорит, что с ним все в порядке, но водитель знает, что было столкновение с его автомобилем, — положено вызывать ГИБДД. Оставление места ДТП до вызова сотрудников полиции или оформления европротокола — это нарушение, за которое накажут по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.

С учетом недавних разъяснений Пленума Верховного суда, место ДТП нельзя оставлять даже тому водителю, который ни с кем не столкнулся, свой автомобиль не повредил и вреда никому не причинил, но все же стал участником ДТП и он четко это понимает.

Вот несколько дел из судебной практики, когда отказ пешехода от медицинской помощи и вызова ГИБДД не помог водителю избежать ответственности за оставление места ДТП:

- Водитель наехал на пешехода, но тот отказался от врачей и вызова ГИБДД. Водитель убедился, что к нему никто не имеет претензий, и уехал, а потом его лишили прав на год.

- Девушка на велосипеде упала рядом с машиной. От помощи отказалась, доказательств, что она получила травму именно из-за столкновения с машиной, не было. Велосипедистка и водитель разъехались. Пострадавшая пошла домой, а потом оказалось, что она была в шоке и не заметила травму руки. Водителя лишили прав за оставление места ДТП и не приняли во внимание тот факт, что к нему никто не имел претензий, а связь травмы и столкновения не доказана. Для квалификации нарушения по ч. 2 ст. 12.27 КоАП достаточно того, что водитель уехал.

- Произошло ДТП с участием водителя и пешехода. При этом пешеход сказал, что чувствует себя хорошо, помощь ему не нужна, ГИБДД вызывать тоже не стоит. И даже написал расписку, что не имеет к водителю претензий. А потом сам пошел в больницу фиксировать повреждения. Водитель узнал об этом и сразу приехал в ГИБДД, то есть он не прятался. Но все равно остался без прав на год, потому что с места ДТП уезжать нельзя.

Во всех этих историях пострадавшие хоть и позже, но на каком-то этапе заявили о факте ДТП. То есть суд посчитал, что само происшествие было, это доказано. В истории с наездом на зебре и распиской факт ДТП не зафиксирован, а при осмотре в больнице пострадавший не упомянул о причине травмы. Но другим водителям стоит иметь в виду чужой опыт, чтобы как минимум не остаться без прав на долгий срок.

Кто считается потерпевшим в ДТП

ДТП — это событие, которое произошло при движении автомобиля, если в результате пострадало чье-то имущество, здоровье или жизнь. Любое лицо, которому в результате ДТП по чьей-то вине причинен физический, имущественный или моральный вред, считается потерпевшим. Сам себя человек признать потерпевшим не может — это должен сделать суд или орган, в производстве которого находится дело об административном правонарушении.

Как правило, сотрудники ГИБДД изучают место ДТП, под протокол опрашивают всех участников, свидетелей, изучают показания видеорегистраторов и камер видеонаблюдения, если они есть. И уже после этого делают выводы о наличии вины водителя.

Закон в этом случае защищает интересы всех участников дорожного движения. Если человек сам бросается под колеса проезжающих авто с целью получить компенсацию, и это удастся доказать — потерпевшим его не признают, и на выплаты он может не рассчитывать.

Также потерпевшим не признают человека, который получил травму не в результате ДТП, а в другом месте. Нет причинно-следственной связи между столкновением с автомобилем и травмой — нет права требовать компенсацию.

Рассказываем в нашей бесплатной рассылке. Подпишитесь, чтобы получать на почту лучшие статьи дважды в неделю

Как выглядит ситуация с пешеходом по документам

На пешеходном переходе случилось некое происшествие, в результате которого пешеход упал. При этом событие необязательно являлось ДТП: машина могла стоять, у пешехода могла закружиться голова, он мог подвернуть ногу на зебре. И так случилось, что рядом оказался автомобиль с неравнодушным водителем. Автовладелец решил вызвать полицию и скорую помощь, но пешеход отказался. Причины отказа неизвестны. По закону они не должны волновать водителя, его обязанность в случае ДТП — вызвать ГИБДД, даже если пешеход говорит, что с ним все в порядке. Но в этой истории пешеход согласился на помощь, но как будто не из-за автомобиля, а из-за дискомфорта в ноге. Он ничего не говорил про ДТП, не обвинял водителя в травме и не сообщил врачам, что произошел контакт с транспортным средством.

Водитель отвез пострадавшего в травмпункт, поскольку полагал, что может требоваться врачебное вмешательство. В травмпункте пострадавший сказал врачу, что подвернул ногу, ничего не упомянув про ДТП и его связь с травмой. Водитель точно не знает, было ли это так на самом деле, но оснований не доверять пешеходу у него не было. При этом водитель вроде бы не мешал пешеходу сообщать врачам о дополнительных обстоятельствах получения травмы — например, о том, что он столкнулся с бампером автомобиля. Медработники при поступлении человека с травмой всегда заполняют сигнальный листок, где со слов пострадавшего записывают обстоятельства получения телесных повреждений.

Сам водитель, вероятно, ни медиком, ни автоэкспертом не является. Оценить, в результате чего была получена травма, он не может. Если пострадавший сам утверждает, что подвернул ногу — возможно, так и было. В конце концов, ему виднее.

А если пострадавший водителя виновником своей травмы не считает, на вызове полиции не настаивает, а говорит, что ногу подвернул сам — формально это событие не считается ДТП, потому что автомобиль в нем не участвовал. А если нет ДТП, то нет и оснований для выполнения требований, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.6.1 ПДД.

Пострадавший попросил моральную компенсацию, которую на месте и получил. Но о том, что это компенсация за травму, полученную в ДТП, он нигде не упоминает.

Все это не означает, что водителю вообще ничего не грозит. При оставлении места ДТП суд должен установить вину и умысел водителя. Для доказательства могут принять любые обстоятельства и факты, в том числе показания свидетелей.

На что может претендовать пешеход

Теоретически человек, который подвернул ногу на пешеходном переходе, может получить дополнительную компенсацию. Если кто-то причинил вред, он должен его возместить. Но потребовать их и получить выплату — это не одно и то же . Возмещать материальный и моральный вред нужно в том случае, если есть вина. Иногда моральный вред возмещают даже при отсутствии вины, но все равно нужна причинно-следственная связь между управлением автомобилем и вредом пешеходу.

Если бы документы были оформлены правильно, как при ДТП, пешеход мог бы получить компенсацию от страховой компании. А для водителя повысился бы коэффициент при оплате полиса ОСАГО. Моральный вред, утраченный заработок и наем жилья страховая возмещать не будет. Эти суммы водитель должен платить из своего кармана.

Если формально ДТП как бы не было или оно не оформлено и теперь невозможно доказать такой факт, страховая в выплате возмещения не участвует. Но и требовать деньги с водителя, который просто отвез человека в больницу, тоже нет оснований. Пешеход может пойти в суд и попытаться доказать факт ДТП, связь действий водителя и своей травмы. Но не факт, что у него получится это сделать.

Если пешеход решит пойти в суд, ему придется доказать следующее:

Если пешеход решит пойти в суд, придется сослаться на расписку, по которой он уже получил 50 тысяч рублей в счет компенсации. При таких травмах компенсация через суд может оказаться даже меньше и водителю больше ничего не придется платить. Но такой гарантии нет, поэтому на всякий случай стоит учитывать даже самый неблагоприятный сценарий: что пешеход докажет факт ДТП и наличие связи со своими травмами, суд установит вину водителя и насчитает большую сумму компенсации.

Суд может спросить самого водителя, как было дело. Но статья 51 Конституции позволяет не свидетельствовать ни против себя, ни против своих родственников. Можно вообще отказаться от объяснений — это на случай, если дело дойдет до суда. Пусть пешеход сам все доказывает — без показаний водителя сделать это будет еще сложнее.

Со стороны требования пострадавшего похожи на вымогательство

С точки зрения закона такие действия можно квалифицировать как вымогательство. Определения шантажа в уголовном кодексе нет. Это не отдельное преступление, а способ совершить какое-то нарушение. В тех статьях, где он упоминается, имеется в виду вид принуждения к каким-то действиям, но именно под угрозой — например, распространения каких-то сведений или разглашения тайны. Когда речь идет о возмещении вреда при ДТП, это не совсем такой случай: если потерпевший требует что-то для защиты своих прав и угрожает судом, это не шантаж и даже не вымогательство.

Но в этой истории нет факта ДТП и пока не доказана вина водителя. В действиях пешехода и его якобы родственника можно найти и прямой умысел, и корыстную цель — с учетом обстоятельств конкретно этого дела звонков и требований хватит для обвинения в вымогательстве.

Что делать водителю в ответ на угрозы судом и требование выплат

Вот что можно посоветовать в этой ситуации.

Не торопиться с выплатами по требованию пешехода. Такие требования могут быть бесконечными, а сумма запросто окажется завышенной. Волнением водителей часто пользуются мошенники, которые занимаются автоподставами: об этом хорошо знает и полиция, и суды.

Общаться только письменно. Предложите пострадавшему и его представителям составить письменную претензию, а в ответ на угрозы судом стоит ответить, что это будет самое правильное решение.

Пусть пешеход отправит претензию и водителю, и в страховую компанию. На самом деле никакого смысла обращаться по полису ОСАГО уже нет, но отказ страхователя в выплате поможет пешеходу убедиться в том, что у него почти нет шансов на компенсацию, потому что случай не оформлен как ДТП.

В письменных ответах стоит ссылаться на законы. Возможно, для этого лучше подключить юриста или адвоката. Уверенность в своей правоте и юридическая грамотность отпугнут мошенников, которые рассчитывают на легкую наживу.

Выбрать тактику защиты и подготовиться к суду. Не видя обоснований доводов пострадавшего, говорить о судебных перспективах сложно. Но обычно до судов такие истории доходят редко. Если дело все же дойдет до судебного разбирательства — нужно будет смотреть, какие требования будут в иске, какие доводы будут приводиться и как будут обосновываться заявленные требования. Это станет понятно из письменных претензий пешехода. На всякий случай стоит проконсультироваться с автоюристом с опытом в таких делах. Это поможет сориентироваться и учесть судебную практику в вашем регионе.

Подключать каких-либо специалистов для конкретных действий на этапе звонков и угроз преждевременно. Не всегда такие слова перерастают в реальные иски и требования.

- Для пострадавшего в ДТП самый надежный способ получения компенсации — оформить все по закону. То есть ждать ГИБДД, сообщить врачу о причинах травмы, требовать компенсацию от страховой компании и собирать доказательства ущерба для суда. Договоренность с водителем на месте может привести к тому, что даже сам факт ДТП будет сложно доказать. Хотя многое зависит от формулировок в расписке, но в этой истории они не в пользу пешехода.

- Для водителя оформление всех дорожно-транспортных происшествий без участия ГИБДД не всегда выгодно. Если задеть пешехода на зебре и причинить ему легкий вред, скорее всего это будет грозить штрафом. Чтобы уменьшить риски, нужно сделать все по правилам и найти максимум смягчающих обстоятельств. Еще повысится коэффициент при покупке полиса ОСАГО. Но если отдать деньги без вызова ГИБДД и уехать, вероятность потерять права будет гораздо выше, а потом придется решать вопросы с вымогательством и угрозами.

- Не торопитесь платить сразу в подобных случаях. Конкретно в этой ситуации уже поздно привлекать страховую компанию, но вообще вред здоровью могла бы оплатить она. Если дело дошло до требований дополнительных выплат и есть риск, что водителю все же придется отвечать, предложите пострадавшему взыскать предполагаемый ущерб через суд. Скорее всего административной ответственности здесь уже не будет, а размер компенсации может оказаться меньше, чем требует пешеход. Если он вообще сможет ее получить.

Если у вас есть вопрос о личных финансах, правах и законах, здоровье или образовании, пишите. На самые интересные вопросы ответят эксперты журнала.

Согласно данным самый частый вид угроз — угрозы по телефону. Это самый простой способ непосредственного воздействия на жертву. И при этом звонящий будет не узнан.

Цель телефонных угроз — вывести человека из равновесия. Во время телефонных угроз от Вас ждут страха и истеричной реакции. Но не тешьте злоумышленников эмоциональной реакцией. Ваш голос должен быть спокойным и уверенным. Дайте понять, что все угрозы для Вас являются недоразумением. В таком случае, злоумышленник, чтобы Вас убедить, может вспомнить какие-то детали, или источники информации, которые окажутся полезными для правоохранительных органов.

Если вы получаете угрозы по телефону, стоит попробовать:

Запись угроз

Постарайтесь записать угрозу на диктофон, лучше пленочный - цифровые записи не принимаются в качестве доказательств в суде.

Записанный на диктофон голос можно дать прослушать знакомым — возможно, кто то из них его узнает. Возможно, найдется какая то деталь или зацепка, которая подскажет направление поиска. Кроме того, при сегодняшнем развитии технологий возможно провести фонологическую экспертизу. По ее результатам можно получить сведения о возрасте человека, чертах его характера и образовании. Как правило, такая экспертиза проводится после возбуждения уголовного дела.

Определение номера, с которого поступила угроза

Если Вам звонят на стационарный телефон, то можно воспользоваться следующим приемом: пока вы разговариваете со злоумышленником, другой человек может позвонить на АТС, чтобы определить, откуда звонок. Если злоумышленник бросил трубку, вы свою положите рядом с телефоном, канал связи будет сохраняться еще около часа. Позвоните по любому другому телефону в отдел телефонной связи, который обслуживает ваш район, и попросите дежурного диспетчера установить номер, с которого вам позвонили. Запишите фамилию диспетчера и время разговора с ним. Диспетчер, установив номер, может не сообщить его вам, но предоставит эту информацию на запрос правоохранительных органов. Помните, что без номера звонившего и без записи разговора у правоохранительных органов очень мало информации для работы. Кроме того, у вас отсутствуют и доказательства для использования в суде.

Сбор информации о тех, кто угрожает

Прежде всего, обратите внимание на характер звонка — иногда можно различить с какого рода связью вы имеете дело — звонят вам по междугородней связи, с мобильного или со стационарного телефона.

Имеет значение также начало разговора: каковы первые слова вашего собеседника. Он обратился к вам сразу или уточнил, с кем он говорит? Он сразу перешел к угрозам или этому предшествовала преамбула? Все это немаловажные детали для дальнейшего возможного расследования.

Обратите внимание на следующие моменты:

- быстро или медленно произносятся слова;

- есть ли какие то дефекты произношения, акцент, другие особенности;

- каков тембр голоса — тихий или громкий, хриплый или звонкий;

- есть ли какие то характерные особенности в манере разговора? Спокойная и уверенная манера или путаная, сумбурная, вежливая или грубая, эмоциональная или бесцветная, говорит трезвый или пьяный? Не почувствовали ли вы подчеркнутого безразличия?

- какие посторонние шумы были во время разговора: подсказывал ли вашему собеседнику что то другой голос? Был ли шум улицы, поезда, трамвая, метро или, наоборот, абсолютная тишина.

Во время разговора необходимо, по возможности, получить ответы на следующие вопросы:

- Куда, по какому номеру звонит этот человек?

- Какие требования выдвигает?

- Требования исходят непосредственно от этого человека или он является представителем кого то другого (или группы лиц)?

- На каких условиях они согласны отказаться от задуманного?

- Как и когда можно с ними связаться?

- Кому вы можете и должны сообщить о звонке?

- Старайтесь выяснить детали под предлогом того, что вам необходимо убедиться в информированности собеседника, требуйте доказательств. И опять же, запишите, по возможности, разговор на диктофон.

Читайте также: