За убийство каких птиц виновный мог поплатиться жизнью в древнем египте

Обновлено: 28.06.2024

Вместе с тем в ряде текстов крокодил-Себек рассматривается как надежный защитник богов, его свирепость и другие устрашающие качества якобы отпугивают от богов силы зла и тьмы. В эпоху Среднего царства в Фиваиде были популярны теофорные имена Себекемсаф и Себекхотеп, соответственно означающие "Себек защита его" и "Себек доволен" и свидетельствующие о том, что Себек, в представлении египтян, мог быть защитником не только богов, но и людей. Даже фараоны XIII династии носили имя Себекхотеп.

"Один из множества крокодилов, обитающих в известной местности, удостоивался, по каким-то пока еще непонятным для нас основаниям, чести возведения в звание верховного главы, царственного представителя всех прочих крокодилов. Судя по аналогии к культам других животных видов, а также по религиозно-бытовой практике более поздних периодов древнеегипетской истории, верховный крокодил уже в первобытную эпоху содержался при храме главного города области, преданной культу крокодилов, будучи окружен величайшим почетом, питаем жертвенными яствами и молитвенно призываем своими почитателями, а изображения его как патрона чтущей его области служило областным гербом и было носимо на штандартах и почетных подставках на войне и во время торжественных религиозных процессий".

Умершего крокодила бальзамировали и хоронили - обнаружен целый ряд захоронений священного животного. Отличные экземпляры мумий крокодилов хранятся в Каирском музее.

Небезынтересно привести рассказ географа Страбона (64/63-23/26 гг. до н.э.) (География, XVII, 38, 748) о его посещении города Арсинои и храма Себека (по-греч. Сухоса): "Город назывался прежде Крокодилополем. Дело в том, что в этом номе весьма развито почитание крокодила; у них есть одно такое священное животное, содержимое отдельно в озере и прирученное жрецами. Оно называется Сухом. Кормят животное хлебом, мясом и вином; эту пищу всегда приносят с собой чужеземцы, которые приходят созерцать священное животное. Наш хозяин, одно из должностных лиц, который посвящал нас там в мистерии, пришел вместе с нами к озеру, захватив от обеда какую-то лепешку, жареного мяса и кувшин с вином, смешанным с медом. Мы застали крокодила лежащим на берегу озера. Когда жрецы подошли к животному, то один из них открыл его пасть, а другой всунул туда лепешку, затем мясо, а потом влил медовую смесь. Тогда животное прыгнуло в озеро и переплыло на другой берег. Но когда подошел другой чужеземец, тоже неся с собой приношение из начатков плодов, то жрецы взяли от него дары; затем они направились бегом вокруг озера и, найдя крокодила, подобным же образом отдали животному принесенную пищу".

Рассказ Страбона подтверждается Геродотом (II, 69), посетившим Египет много раньше (в середине V в. до н.э.). Расположенное некогда на территории Советского Союза государство Боспор (в III в. до н.э. царем Боспора был Перисад) поддерживало сношения с птолемеевским Египтом. Одним из свидетельств этих сношений является греческий папирус (21.IX.254 г. до н.э.) из знаменитого архива Зенона, содержащий приказ Аполлония Зенону. В нем говорится: "Аполлоний-Зенону привет. По прочтении сего письма отправь в Птолемаиду повозки и остальные перевозочные средства и вьючных мулов для присланных Перисадом послов и для посланников из Аргоса, которых царь направил в Арсинойский ном посмотреть достопримечательности".

Совершенно ясно, что представители Боспора и Аргоса интересовались достопримечательностями Египта, его религией и культурой. И хотя в письме Аполлония не сказано о крокодилах, можно не сомневаться, что они были показаны посланникам, тем более что Птолемей II пригласил их в Арсинойский ном, один из центров культа крокодила.

Чрезвычайно широко был распространен культ сокола (или ястреба) - воплощение бога Хора и его ипостасей. В разных номах у божественной птицы были разные эпитеты, но все они характерны для сокола (или ястреба). В египтологии существовали две точки зрения относительно культа Хора-сокола. Согласно одной, Хор-сокол был исконным нижнеегипетским божеством, согласно другой - верхнеегипетским. С позиций тотемизма эта полемика не существенна: в исторические времена культ Хора-сокола был фактически общеегипетским, но большинство крупных центров этого культа было расположено все же в Верхнем Египте. Таковы Ком-Омбо, Эдфу, Гиераконполь и др. Как полагает Кеес, это объясняется природными условиями Верхнего Египта, а также распространением здесь сокола и ястреба.

Сокол (или ястреб) с распростертыми крыльями был символом неба и потому считался божественным. Такое представление имело место уже во времена I династии. С соколом (или ястребом) было связано множество разнообразных мифологических и религиозных представлений, сокол (ястреб) был воплощением не только бога Хора, но и некоторых других богов, например бога Монту. Наконец, он олицетворял фараона. Культ этого воздушного хищника был особенно популярен в поздние времена; за убийство птицы виновный мог поплатиться жизнью - об этом совершенно определенно говорят Геродот (II, 65) и Диодор (I, 83), живший значительно позже. Страбон рассказывает о священной хищной птице, содержавшейся при храме ,на острове Фдлэ (XVIII, С818, 753).

Коршун почитался в Верхнем Египте, в Эль-Кабе. Богиня-коршун считалась покровительницей Верхнего Египта и входила в качестве обязательного компонента в титулатуры всех фараонов на протяжении всей истории Египта, поскольку фараон был царем Верхнего и Нижнего Египта. В Карна-ке также почитался коршун, воплощавший здесь богиню Мут, жену бога Амона.

Широко распространен был культ кошки. В знаменитой 17-й главе "Книги мертвых" один из важнейших богов египетского пантеона, бог солнца Ра, выступает как "великий кот". Ко времени XXII (ливийской) династии относится начало расцвета культа богини города Бубаст-Бастет. Ее олицетворяла кошка, хотя культ кошки, несомненно, существовал и раньше: древнейшее захоронение кошки датируется концом XVIII династии: сохранился кошачий гроб, сооруженный по приказу верховного жреца Мемфиса - Тутмоса.

Из Геродота (II, 66-67) мы узнаем, что смерть кошки в каком-либо доме отмечалась специальным по ней трауром всех жильцов. Умерших кошек перевозят в священные помещения, бальзамируют и хоронят в Бубасте. В римское время убийство кошки рассматривалось как тягчайшее преступление. Виновного ждала смерть. Диодор (I, 83) рассказывает следующее: "Один римлянин убил кошку, и сбежалась толпа к дому виновного, но ни посланные царем для уговоров власти, ни общий страх, внушаемый Римом, не мог освободить от мести человека, хотя он и совершил это нечаянно". Очень интересно отметить, что еще в XIX в. н.э. в Верхнем Египте было распространено поверье, что в кошек вселяются духи джинна.

В ряде местностей процветал культ барана, связанного со многими божествами. Так, на острове Элефантина баран был воплощением местного бога Хнума, также и в Эсне, где тоже почитался бог Хнум, и в других городах. Близ Фаюма, в Среднем Египте, в городе Гераклеополе, баран был воплощением местного бога Харшефа, а в Мендесе культ барана мог даже соперничать с культом Аписа. Здесь баран был земным воплощением души бога Осириса. Воздавались почести барану и в Фивах - фиванского бога Амона нередко изображали бараном с загнутыми книзу рогами (у других обожествленных животных рога разведены в стороны). "Причина этого заключается в том, что древняя порода египетских овец (ovis longipes paleoaegyptiacus) вымерла рано и начиная со времен .Среднего царства была заменена другой породой (ovis platyra aegyptiacus), очень распространенной в эпоху Нового царства. Так как Амон фиванский впервые выступает в обличий барана во времена Среднего царства, форма его рогов заимствована от новой овечьей породы".

В 1906 т. известный французский археолог Клермон-Ганно проводил раскопки на острове Элефантина. Он обнаружил кладбище священных баранов храма бога Хнума, относящееся к греко-римскому времени. Здесь были найдены мумии священных баранов.

К обожествленным животным относился и лев. Культ его восходит к глубочайшей древности. Львы почитались в Верхнем и в Нижнем Египте. В греко-римское время в Египте было несколько пунктов, носивших название Леонтополис. Одним из известных в Нижнем Египте мест культа льва был расположенный к северо-востоку от Гелиополя город, известный в данное время как Тель-эль-Яхудиа. Были в Нижнем Египте и другие центры львиного культа. Однако в основном центры культа льва, точнее, львицы находились в Верхнем Египте и располагались преимущественно при начале вади, уходящих в пустыню, где древнейшие охотники и водители караванов встречались с грозным хищником и поэтому считали необходимым его умилостивить. Такими культовыми центрами являются: храм Аменхотепа III в пустыне к востоку от Эль-Каба, Мешеш (Лепидонтополис) в Тинисском номе, Дейр-эль-Гебраи против Ассиута, так называемый Спе-ос Артемидос к югу от Бени-Хасана и др.

Поклонялись не менее чем 32 богам и 33 богиням в облике льва. Особенно известны были богиня Сехмет (букв. "могучая") в Мемфисе .и богиня Пахт в Спеос Артемидосе. Нельзя умолчать и о сфинксе с туловищем льва и с головой либо сокола, либо барана. Были сфинксы и с человеческими головами - изображения царей. В частности, большой гизехский сфинкс изображал царя IV династии Хефрена-лев считался и воплощением царя. Оба ленинградских сфинкса на правом берегу Невы против здания Академии художеств, доставленные в Петербург в 1832 г., изображают фараона Аменхотепа III (XVIII династия). В древности они стояли перед заупокойным храмом этого фараона в Фивах, на западном берегу Нила.

Не менее, если не более, чем культ льва, был популярен культ животных из семейства собачьих. "Картина культа собачьих в Египте необычайно богата и многообразна. Греки пытались различать местного бога Ассиута, которого египтяне звали Упуаут (букв. "открыватель путей", подразумевается - в потусторонний мир), и .бога мертвых Анубиса. Они называли Ассиут Lyсopolis (Волкоград), а другие места культа собачьих - Kynopolis (Собакоград). Египтяне, никогда не отличавшиеся точностью в своих зоологических определениях, называли ассиутского бога "верхнеегипетским шакалом". В египетской иконографии этих богов надо отметить следующее различие: Упуаут стоит на особой подставке, тогда как Анубис лежит на брюхе с поднятой головой (как и подобный ему собачеголовый бог из Абидоса - Хен-тиментиу). Изображения богов окрашивались в черный цвет. Такая окраска никак не связана с тем, что Упуаут, Анубис, Хентиментиу - умершие боги, и объясняется исключительно редкостью черной масти этих животных в Египте. Наиболее популярным был бог Анубис, защитник и покровитель умерших. Его культ процветал в ряде мест Верхнего и Нижнего Египта, в особенности в Кинополе.

Большую роль в египетской религии играли змеи. Как правильно подметил Кеес, змеи для египтян были грозными, опасными и вместе с тем таинственными существами: они подстерегали человека на каждом шагу, их укус был большей частью смертельным, они жили в темных, недоступных для человеческого глаза местах. В первую очередь надо назвать египетскую кобру, главным центром культа которой был один из древнейших городов Египта, Буто, расположенный в западной части Дельты. Богиня-змея Уаджет (по-егип. "зеленая") была богиней-покровительницей Нижнего Египта и в качестве таковой входила как обязательный компонент в титулатуру фараонов наряду с изображением богини-коршуна - покровительницы Верхнего Египта. Изображение змеи имелось на головном уборе фараона (греки называли его "урей") - оно как бы служило защитой от всех врагов. Доказано, что культ богини-змеи существовал также в Имете (современный Тель-эль-Фараун - восточная часть Дельты) и, что совершенно неожиданно, в Небте - Верхний Египет (современное селение Бялифия, близ Гераклеополя). Среди прочих обожествляемых змей первое место принадлежало кобре: ее устрашающий вид и смертоносный яд особо поражали воображение египтян.

В виде змеи предстает богиня земного плодородия Рененутет. На юге Фаюма, в Мединет Мади и Фивах, она считалась богиней закромов. От времени Аменхотепа II сохранилась статуя человека, поклоняющегося Рененутет в облике змеи. В фиванском некрополе поклонялись богине Мертсегер (букв. "любящая молчание") также в облике змеи. При входе во многие храмы, особенно в греко-римское время, ставились стелы с изображениями змей, охраняющих храм. Крупные змеи типа удавов упоминаются и изображаются в разных религиозных текстах.

Наряду с этим змеи нередко олицетворяли темные силы зла, в победоносное единоборство с которыми вступали благие божества, и в первую очередь бог солнца Ра. В облике змеи представал демон темноты Небедж и пр.

Ни с каким определенным местным культом не было связано в исторические времена поклонение скарабею. Это насекомое во все времена истории Египта играло огромную роль в религии и мифологии; оно было олицетворением жизни, самовозрождения и называлось хепри - слово, созвучное с глаголом хепер - "быть", "становиться".

Меньшей популярностью пользовались культы ряда других животных.

Гиппопотам был обожествлен в северо-западной Дельте, в номе Папремис, а также в Фаюме и Оксиринхе. В Оксиринхе был храм богини Таурт, изображавшейся в виде гиппопотама. Этой богине поклонялись и в других местах, например в Фивах. В Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина хранятся деревянные дверцы наоса из фиванского некрополя времени Нового царства с молитвами богине Таурт.

Обожествлена была и лягушка. Она играла большую роль в религиозных представлениях в Гермополе, а также в Антиное, где олицетворяла богиню Хекат.

Небезынтересно привести рассказ географа Страбона (64/63-23/26 гг. до н.э.) (География, XVII, 38, 748) о его посещении города Арсинои и храма Себека (по-греч. Сухоса): "Город назывался прежде Крокодилополем. Дело в том, что в этом номе весьма развито почитание крокодила; у них есть одно такое священное животное, содержимое отдельно в озере и прирученное жрецами. Оно называется Сухом. Кормят животное хлебом, мясом и вином; эту пищу всегда приносят с собой чужеземцы, которые приходят созерцать священное животное. Наш хозяин, одно из должностных лиц, который посвящал нас там в мистерии, пришел вместе с нами к озеру, захватив от обеда какую-то лепешку, жареного мяса и кувшин с вином, смешанным с медом. Мы застали крокодила лежащим на берегу озера. Когда жрецы подошли к животному, то один из них открыл его пасть, а другой всунул туда лепешку, затем мясо, а потом влил медовую смесь. Тогда животное прыгнуло в озеро и переплыло на другой берег. Но когда подошел другой чужеземец, тоже неся с собой приношение из начатков плодов, то жрецы взяли от него дары; затем они направились бегом вокруг озера и, найдя крокодила, подобным же образом отдали животному принесенную пищу".

Рассказ Страбона подтверждается Геродотом (II, 69), посетившим Египет много раньше (в середине V в. до н.э.). Расположенное некогда на территории Советского Союза государство Боспор (в III в. до н.э. царем Боспора был Перисад) поддерживало сношения с птолемеевским Египтом. Одним из свидетельств этих сношений является греческий папирус (21.IX.254 г. до н.э.) из знаменитого архива Зенона, содержащий приказ Аполлония Зенону. В нем говорится: "Аполлоний-Зенону привет. По прочтении сего письма отправь в Птолемаиду повозки и остальные перевозочные средства и вьючных мулов для присланных Перисадом послов и для посланников из Аргоса, которых царь направил в Арсинойский ном посмотреть достопримечательности".

Совершенно ясно, что представители Боспора и Аргоса интересовались достопримечательностями Египта, его религией и культурой. И хотя в письме Аполлония не сказано о крокодилах, можно не сомневаться, что они были показаны посланникам, тем более что Птолемей II пригласил их в Арсинойский ном, один из центров культа крокодила.

Чрезвычайно широко был распространен культ сокола (или ястреба) - воплощение бога Хора и его ипостасей. В разных номах у божественной птицы были разные эпитеты, но все они характерны для сокола (или ястреба). В египтологии существовали две точки зрения относительно культа Хора-сокола. Согласно одной, Хор-сокол был исконным нижнеегипетским божеством, согласно другой - верхнеегипетским. С позиций тотемизма эта полемика не существенна: в исторические времена культ Хора-сокола был фактически общеегипетским, но большинство крупных центров этого культа было расположено все же в Верхнем Египте. Таковы Ком-Омбо, Эдфу, Гиераконполь и др. Как полагает Кеес, это объясняется природными условиями Верхнего Египта, а также распространением здесь сокола и ястреба.

Сокол (или ястреб) с распростертыми крыльями был символом неба и потому считался божественным. Такое представление имело место уже во времена I династии. С соколом (или ястребом) было связано множество разнообразных мифологических и религиозных представлений, сокол (ястреб) был воплощением не только бога Хора, но и некоторых других богов, например бога Монту. Наконец, он олицетворял фараона. Культ этого воздушного хищника был особенно популярен в поздние времена; за убийство птицы виновный мог поплатиться жизнью - об этом совершенно определенно говорят Геродот (II, 65) и Диодор (I, 83), живший значительно позже. Страбон рассказывает о священной хищной птице, содержавшейся при храме ,на острове Фдлэ (XVIII, С818, 753).

Коршун почитался в Верхнем Египте, в Эль-Кабе. Богиня-коршун считалась покровительницей Верхнего Египта и входила в качестве обязательного компонента в титулатуры всех фараонов на протяжении всей истории Египта, поскольку фараон был царем Верхнего и Нижнего Египта. В Карна-ке также почитался коршун, воплощавший здесь богиню Мут, жену бога Амона.

Широко распространен был культ кошки. В знаменитой 17-й главе "Книги мертвых" один из важнейших богов египетского пантеона, бог солнца Ра, выступает как "великий кот". Ко времени XXII (ливийской) династии относится начало расцвета культа богини города Бубаст-Бастет. Ее олицетворяла кошка, хотя культ кошки, несомненно, существовал и раньше: древнейшее захоронение кошки датируется концом XVIII династии: сохранился кошачий гроб, сооруженный по приказу верховного жреца Мемфиса - Тутмоса.

Из Геродота (II, 66-67) мы узнаем, что смерть кошки в каком-либо доме отмечалась специальным по ней трауром всех жильцов. Умерших кошек перевозят в священные помещения, бальзамируют и хоронят в Бубасте. В римское время убийство кошки рассматривалось как тягчайшее преступление. Виновного ждала смерть. Диодор (I, 83) рассказывает следующее: "Один римлянин убил кошку, и сбежалась толпа к дому виновного, но ни посланные царем для уговоров власти, ни общий страх, внушаемый Римом, не мог освободить от мести человека, хотя он и совершил это нечаянно". Очень интересно отметить, что еще в XIX в. н.э. в Верхнем Египте было распространено поверье, что в кошек вселяются духи джинна.

В ряде местностей процветал культ барана, связанного со многими божествами. Так, на острове Элефантина баран был воплощением местного бога Хнума, также и в Эсне, где тоже почитался бог Хнум, и в других городах. Близ Фаюма, в Среднем Египте, в городе Гераклеополе, баран был воплощением местного бога Харшефа, а в Мендесе культ барана мог даже соперничать с культом Аписа. Здесь баран был земным воплощением души бога Осириса. Воздавались почести барану и в Фивах - фиванского бога Амона нередко изображали бараном с загнутыми книзу рогами (у других обожествленных животных рога разведены в стороны). "Причина этого заключается в том, что древняя порода египетских овец (ovis longipes paleoaegyptiacus) вымерла рано и начиная со времен .Среднего царства была заменена другой породой (ovis platyra aegyptiacus), очень распространенной в эпоху Нового царства. Так как Амон фиванский впервые выступает в обличий барана во времена Среднего царства, форма его рогов заимствована от новой овечьей породы".

В 1906 т. известный французский археолог Клермон-Ганно проводил раскопки на острове Элефантина. Он обнаружил кладбище священных баранов храма бога Хнума, относящееся к греко-римскому времени. Здесь были найдены мумии священных баранов.

К обожествленным животным относился и лев. Культ его восходит к глубочайшей древности. Львы почитались в Верхнем и в Нижнем Египте. В греко-римское время в Египте было несколько пунктов, носивших название Леонтополис. Одним из известных в Нижнем Египте мест культа льва был расположенный к северо-востоку от Гелиополя город, известный в данное время как Тель-эль-Яхудиа. Были в Нижнем Египте и другие центры львиного культа. Однако в основном центры культа льва, точнее, львицы находились в Верхнем Египте и располагались преимущественно при начале вади, уходящих в пустыню, где древнейшие охотники и водители караванов встречались с грозным хищником и поэтому считали необходимым его умилостивить. Такими культовыми центрами являются: храм Аменхотепа III в пустыне к востоку от Эль-Каба, Мешеш (Лепидонтополис) в Тинисском номе, Дейр-эль-Гебраи против Ассиута, так называемый Спе-ос Артемидос к югу от Бени-Хасана и др.

Поклонялись не менее чем 32 богам и 33 богиням в облике льва. Особенно известны были богиня Сехмет (букв. "могучая") в Мемфисе .и богиня Пахт в Спеос Артемидосе. Нельзя умолчать и о сфинксе с туловищем льва и с головой либо сокола, либо барана. Были сфинксы и с человеческими головами - изображения царей. В частности, большой гизехский сфинкс изображал царя IV династии Хефрена-лев считался и воплощением царя. Оба ленинградских сфинкса на правом берегу Невы против здания Академии художеств, доставленные в Петербург в 1832 г., изображают фараона Аменхотепа III (XVIII династия). В древности они стояли перед заупокойным храмом этого фараона в Фивах, на западном берегу Нила.

Точная дата описываемых в Пятикнижие бедствий неизвестна, более того, непонятно также, при каком фараоне это все происходило. По крайней мере, в документальных источниках Египта о подобном происшествии не сказано ни слова. И хотя в разные периоды Древний Египет действительно переживал тяжелые времена, записей о глобальных катастрофах вроде библейских в папирусах нет. Некоторые исследователи склонны верить, что это объясняется поголовной гибелью образованных писцов, и тем, что запечатлеть события было просто некому. Другие полагают, что записей не оставили, дабы не документировать позор фараона. Однако если предположить, что Египет действительно пострадал от страшной кары, возможно ли объяснить ее с точки зрения современной науки?

Наказание кровью

Согласно сказанию, Моисей обратил воды Нила в кровь с помощью своего жезла, после чего вся рыба вымерла, а вода стала непригодна для питья.

Ученые полагают, что подобное явление (окрашивание воды) могло быть вызвано цветением красных водорослей, которое случается как в пресных, так и соленых водоемах. Это, в свою очередь, могло быть спровоцировано засухой и изменением климата, который превратил полноводную реку в вязкий ручеек — комфортную среду для размножения бактерий и токсичных водорослей. Яд, выделяемый этими организмами, действительно делает воду непригодной для употребления и губит все живое. Токсины также могут отравлять и воздух вокруг зараженной воды, что приводит к проблемам с дыханием у тех, кто обитает в непосредственной близости. Другим объяснением может быть мощное извержение вулкана на острове Санторини 1628 года до н. э., которое вызвало цунами, обрушившееся на побережье Египта (археологические раскопки на территории Египта подтвердили наличие кусков вулканического камня в почве). Соленая вода, попавшая в пресные источники, могла привести к гибели некоторых видов рыбы, а разновидность сине-зеленых водорослей — выделить азот. В период цветения водоросль приобретает красноватый оттенок, что делает воду похожей на кровь.

Казнь жабами

Резкое увеличение популяции насекомых могло быть вызвано массовым исходом и вымиранием лягушек, которые, как известно, питаются как раз-таки мошкарой. Кроме того, их распространению способствовала мертвая рыба, выброшенная на берег. Отдельные виды мушек являются трансмиттерами заразы, некоторые способны даже переносить бактерии, вызывающие чуму.

Наказание песьими мухами

Мор скота

Логичным поворотом описанных выше событий стал поголовный мор домашнего скота. В Исходе сказано, что весь скот египтян погиб.

Мушки, питающиеся кровью, могут причинить вред человеку, однако, в первую очередь, атакуют именно животных, заражая их смертельными болезнями. Это могло спровоцировать чуму рогатого скота. Подобные эпидемии фиксировались к разные года как в Европе, так и в Африке. У животных наблюдались лихорадка, диарея, их тело покрывалось язвами. По другой версии, чума пришла в Египет из Азии, и последствия были теми же самыми, что и при переносе заболевания мушками.

Язвы и нарывы

Следующей жертвой стал непосредственно народ египетский: Моисей и брат его Аарон взяли по пригоршне сажи, подбросили ее в воздух перед фараоном, и покрылись тела египтян жуткими нарывами.

Подобная эпидемия могла быть обыкновенной оспой, от которой кожа покрывается волдырями, а ее поверхность становится красноватой и опухшей. Впоследствии ранки затягиваются, но рубцы и высыпания остаются. Инфекция является крайне заразной, и потому она могла спровоцировать массовое заболевание. Известно, что следы этого недуга обнаружили при осмотре мумии фараона Рамзеса V. Считается, что оспа пришла в Египет примерно 3000 лет назад.

Гром, молнии и огненный град

Бедствие в виде горящих частиц, падающих с неба, было, скорее всего, последствием того самого извержения вулкана на греческом острове Санторини. Вкупе с мощным цунами буря из пепла обернулась настоящей масштабной катастрофой и затронула, вероятно, обширную территорию.

Нашествие саранчи

Полчища этих насекомых пришли в Египет вместе с сильным ветром и пожрали урожай, а также всю растительность.

Винить в этом следует все то же извержение вулкана: облако пепла спровоцировало серьезные климатическим аномалии, выраженные в выпадении осадков и повышении влажности. Подобные условия являются крайне комфортными для размножения саранчи.

Темнота

Это явление могло быть вызвано как образованием плотного облака вулканической пыли, так и простым солнечным затмением. Согласно информации НАСА, в 1223 году до нашей эры действительно случилось солнечное затмение. И в том, и в другом случае, тьма действительно могла быть непроглядной.

Казнь первенцев

Последней бедой, насланной Богом на Египет, стала повальная гибель первенцев, которая не обошла, в том числе, и семью фараона. Не затронула напасть лишь иудейских младенцев.

Смерть первенцев могла быть результатом как массовой эпидемии, которая, как обговаривалось выше, поразила многих египтян, так и последствием распространения вредоносного грибка, которым были заражены посевы. В этом случае все объяснялось тем, что, что первенцам давали в пищу продукты, содержавшие эту вредоносную плесень, способную спровоцировать смертельное заболевание. А так как первыми полагалось кормить именно первенцев мужского пола, они могли пасть жертвой опасного грибка.

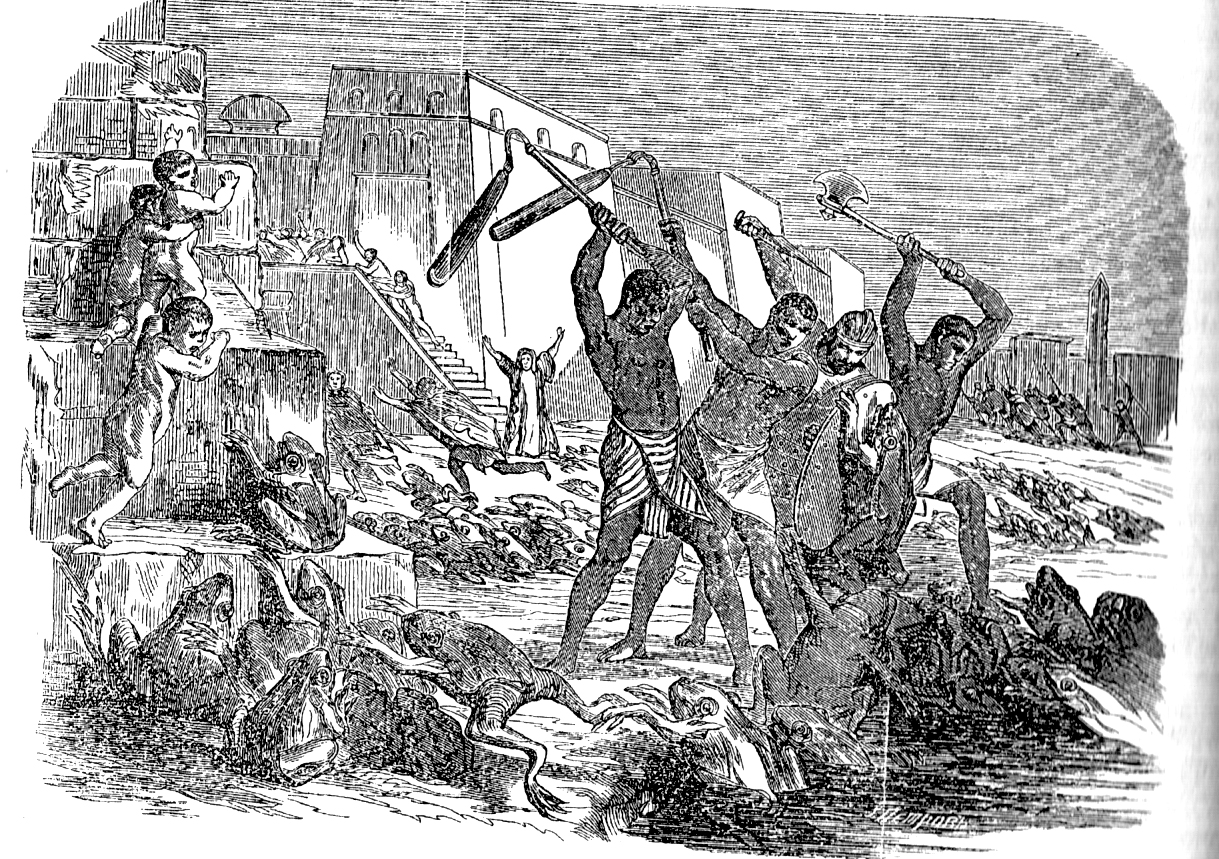

Ка́зни еги́петские — десять наказаний Божиих, постигших Египет за отказ фараона отпустить народ Израиля из египетского пленения. Описаны в Ветхом Завете, в книге Исход ( Исх.7-12 ).

Религией Египта того времени был политеизм – вера в нескольких божеств. Египетский пантеон включал в себя большое количество божеств различной значимости. В каждом городе были свои, особо чтимые культы. Обожествлялись и явления природы: солнце, звезды, ветер, стихийные бедствия. Звери, птицы, рептилии и даже насекомые также становились объектами поклонения.

Кроме того, древние египтяне в своих верованиях смешивали человеческое и животное начало. Примером может служить богиня Сахмет, целительница болезней, изображавшаяся как женщина с лицом львицы. Многие фараоны еще при жизни отождествляли себя со сфинксами и повелевали запечатлеть это в камне. Целый ряд изваяний сфинксов, находящихся ныне в Каирском музее, свидетельствует об этом. Часть из них сохранились до наших дней.

По верованиям египтян первым фараоном был сам бог Ра. За ним правили другие боги. Позже на престоле появляется сын Осириса и Исиды, бог Хор. Хор считался прообразом всех египетских фараонов, а сами фараоны его земным воплощением. Каждый реальный фараон считался потомком и Ра и Хора.

Десять казней египетских следовали одна за другой, после очередного отказа фараона отпустить израильский народ:

- Превращение воды в кровь ( Исх. 7:20-21 )

- Нашествие жаб ( Исх. 8:6 )

- Нашествие мошек ( Исх. 8:17 )

- Наказание песьими мухами ( Исх. 8:24 )

- Мор скота ( Исх. 9:6 )

- Язвы и нарывы ( Исх. 9:10 )

- Гром, молнии и огненный град ( Исх. 9:23-24 )

- Нашествие саранчи ( Исх. 10:13-15 )

- Тьма ( Исх. 10:22 )

- Смерть первенцев ( Исх. 12:29 ).

Некоторые толкователи указывают на то, что египетскими казнями были последовательно унижены и посрамлены египетские идолы (Ра, Изида, Хапи, Амон и проч.) оказавшиеся неспособными защитить те области, влияние на которые им приписывали египтяне.

Общая продолжительность казней укладывается в период с июля одного года до марта следующего.

Все десять казней египетских нашли отражение в псалмах Пс.77 и Пс.104 .

Комментарий Новой Женевской Библии:

Толковая Библия Лопухина:

Сам фараон является виновником этого состояния постольку, поскольку в силу своей гордости и своекорыстия не хочет подчиниться признаваемой им самим и его окружающими высшей божественной воле ( Исх.8:19 ; Исх.9:27 ): во время казни готов отпустить евреев, по миновании ее отказывается сделать это. Но, с другой стороны, греховная наклонность фараона не развилась бы в такой степени, если бы к нему не было обращено божественное повеление об отпущении евреев. В этом отношении виновником ожесточения его сердца является Бог.

В конце, при поражении первенцев, Бог дает повеление сделать знак – помазать косяки дверей кровью жертвенного агнца – и все дома, где люди смирились перед этим повелением, были защищены. А это были не только еврейские дома, потому, что дальше написано:

И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сокхоф до шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей; и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. ( Исх.12:37, 38 ).

Ожесточить сердце

В притче Христовой о сеятеле и семени нет разницы между семенем, брошенным в одну почву, и семенем, брошенным в других местах, также нет разницы и в способе посева. Все зависело от восприятия семени каждым видом почвы. Подобным образом, ожесточение сердца фараона никак не являлось действием Бога, но скорее его собственным обдуманным выбором. Неоднократные предупреждения и проявления воли Божьей проливают свет, указывающий фараону на его ошибку, чтобы он смягчил и смирил свое сердце, чтобы привести его к послушанию Божьей воле. Но каждое последующее проявление Божественной силы все более убеждало его поступать по своей воле. Отказавшись от исправления, он презрел и отверг свет, так что стал нечувствительным к нему, в конце концов свет был отнят. Таким образом, его собственное сопротивление свету ожесточило его сердце. Даже язычники признали, что фараон и египтяне сами ожесточили свои сердца, а не Господь сделал это ( 1Цар.6:6 ).

Страдания и смерть грешников не приносят удовольствия Богу, Он напротив желает, чтобы все люди покаялись и спаслись ( Иез.33:11 ; 1Тим.2:4 ; 2Пет.3:9 ), и повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми ( Мф.5:45 ). Но как солнце по-разному действует на разные материалы в соответствии с их природой – растапливает воск, но делает твердой глину, например, так и действие Духа Божьего на сердца людей производит разный эффект в зависимости от состояния сердца. Кающийся грешник позволяет Духу Святому привести его к изменению и спасению, но нераскаявшийся ожесточает свое сердце все больше. Одно и то же проявление Божьего милосердия в одном случае приводит к спасению и жизни, а в другом – к осуждению и смерти – в каждом случае по собственному выбору человека.

Читайте также:

- Как называется энергетически заряженное намерение действовать прихоть побуждение желание обязанность

- Как узнать прописку по номеру мобильного телефона

- С какого возраста гражданин рф имеет право поступать на государственную гражданскую службу

- Учредители гаражного кооператива кто это

- Паспорт танзании как выглядит