У какой информационно правовой системы наиболее полно представлен блок медицины и здравоохранения

Обновлено: 28.06.2024

Современный этап развития информатизации здравоохранения характеризуется полномасштабным внедрением в деятельность медицинских организаций медицинских информационных систем, охватывающих практически все стороны их деятельности, включая управление ресурсами, управление лечебным процессом и оказание медицинской помощи. Также важной особенностью современного этапа является неуклонное развитие Интернета в Российской Федерации, который оказывает все большее влияние на все сферы деятельности государства, жизни общества и каждого отдельного гражданина, и находится под постоянным наблюдением руководства страны, а здравоохранение является важнейшим направлением, где Интернет имеет серьезное значение. Эти два фактора позволяют определить важнейшие направления развития информационных технологий с применением возможностей Интернета в здравоохранении, одним из которых является внедрение систем искусственного интеллекта. В статье определяются основные направления внедрения систем искусственного интеллекта в здравоохранении, приводится анализ особенностей внедрения интеллектуальных систем в здравоохранении, декларируется, что основу интеллектуальных систем поддержки принятия врачебных решений составляет система управления базой знаний.

1. Бураковский В.И., Бокерия Л.А., Газизова Д.Ш., Лищук В.А. и др. Компьютерная технология интенсивного лечения: контроль, анализ, диагностика, лечение, обучение. – М.: НЦ ССХ РАМН, 1995.

2. Вольфенгаген В.Э., Яцук В.Я. Аппликативные вычислительные системы и концептуальный метод проектирования систем знаний. – МО, 1987.

4. Искусственный интеллект. В 3 кн. Кн. 2. Модели и методы: Справочник. / Под ред. Д.А. Поспелова. – М.: Радио и связь, 1990.

5. Клещев А.С., Самсонов В.В., Черняховская М.Ю. Медицинская экспертная система КОНСУЛЬТАНТ-2. Представление знаний. – Владивосток: ИАПУ ДВО АН СССР, 1987.

6. Клименко Г.С., Лебедев Г.С. Развитие российского Интернета в здравоохранении // Информационно-измерительные и управляющие системы. – 2015. – Т. 13, № 10. – С. 14–19.

7. Кобринский Б.А. Автоматизированные диагностические и информационно-аналитические системы в педиатрии // Русский медицинский журнал. – 1999. – Т. 7, № 4. – С. 35–42.

8. Кобринский Б.А. Особенности медицинских интеллектуальных систем // Информационно-измерительные и управляющие системы. – 2013. – Т. 11, № 5. – С. 58–64.

9. Кобринский Б.А. Системы поддержки принятия решений в здравоохранении и обучении // Врач и информационные технологии. – 2010. – № 2. – С. 39–45.

10. Лебедев Г.С., Коробов Н.В., Ефремова Т.А., Лошаков Л.А., Котов Н.М. Построение информационного ресурса прогнозирования совместимости лекарственных препаратов и оптимизации выбора препарата замены // Современные наукоемкие технологии. – 2015. – № 12-4. – С. 615–619.

12. Лебедев Г.С., Лидов П.И., Котов Н.М. Построение информационной системы динамического наблюдения за состоянием здоровья спортсменов // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 11-4. – С. 697–702.

14. Лескин А.А., Мальцев В.Н. Системы поддержки управленческих и проектных решений. – Л.: Машиностроение, 1990.

15. Назаренко Г.И., Осипов Г.С., Назаренко А.Г., Молодченков А.И. Интеллектуальные системы в клинической медицине. Синтез плана лечения на основе прецедентов / Информационные технологии и вычислительные системы 1/2010.

16. Назаренко Г.И., Осипов Г.С. Основы теории медицинских технологических процессов. – М.: Наука, Физматлит, 2005.

17. Назаренко Г.И., Осипов Г.С. Основы теории медицинских технологических процессов. Ч. 2. Иследование медицинских технологических процессов на основе интеллектуального анализа даных. – М.: Наука, Физматлит, 2006.

20. Попов Э.В. Экспертные системы: Решение неформализованных задач в диалоге с ЭВМ. – М.: Наука, 1987.

21. Поспелов Г.С. Искусственный интеллект – основа новой информационной технологии. – М.: Наука, 1988.

22. Поспелов Г.С., Поспелов Д.А. Искусственный интеллект – прикладные системы. // Новое в жизни, науке и технике, сер. Математика, кибернетика, N 9. – М.: Знание, 1987.

25. Финн В.К., Блинова В.Г., Панкратова Е.С., Фабрикантова Е.Ф. Интеллектуальные системы для анализа медицинских данных. Часть 1 // Врач и информационные технологии. – 2006, № 5. – С. 62–70. Часть 2. Врач и информационные технологии. – 2006. – № 6. – С. 50–60, Часть 3 // Врач и информационные технологии. – 2007. – № 1. – С. 51–57.

28. Экспертные системы: принципы работы и примеры. / Брукинг А., Джонс П., Кокс Ф. и др.; под ред. Форсайта Р. – М.: Радио и связь, 1987.

31. Barnett G.O., Cimino J.J., Hupp J.A., Hoffer E.P. DXplain – an evolving diagnostic decision-support system. JAMA. 1987; 258: 67-74.

34. Shortliffe E.H. Computer-Based Medical Consultations: MYCIN. Elsevier/North Holland, New York NY, 1976.

Современный этап развития информатизации здравоохранения характеризуется полномасштабным внедрением в деятельность медицинских организаций медицинских информационных систем, охватывающих практически все стороны их деятельности, включая управление ресурсами, управление лечебным процессом и оказание медицинской помощи. Также важной особенностью современного этапа является неуклонное развитие Интернета в Российской Федерации, который оказывает все большее влияние на все сферы деятельности государства, жизни общества и каждого отдельного гражданина, и находится под постоянным наблюдением руководства страны, а здравоохранение является важнейшим направлением, где Интернет имеет серьезное значение. Эти два фактора позволяют определить важнейшие направления развития информационных технологий с применением возможностей Интернета в здравоохранении [6], одним из которых является внедрение систем искусственного интеллекта.

Отличительные особенности интеллектуальных систем

- база знаний (БЗ);

- подсистема вывода и объяснения решений;

- подсистема накопления и модификации знаний (система управления БЗ – СУБЗ).

Назначение основных элементов ИСППР следующее.

СУБД – предназначена для ведения БД ИСППР. Она обеспечивает создание и изменение логической структуры БД, введение, корректировку и удаление конкретных значений хранимых элементов, а также поиск и выдачу необходимой информации по запросу ЛПР.

СУБМ – предназначена для ведения БМ ИСППР. Она обеспечивает ведение каталога прикладных моделей и осуществляет доступ к моделям при необходимости их использования.

СУБЗ – предназначена для ведения БЗ ИСППР. Она обеспечивает накопление (описание) новых знаний, просмотр, корректировку и удаление знаний, их синтаксический и первичный семантический контроль, а также доступ к необходимым знаниям при выработке решения.

Подсистема вывода и объяснения решения – предназначена для выработки решения по запросу ЛПР путем манипулирования со знаниями, хранящимися в БЗ, а после завершения вывода – объясняет полученное решение.

Поэтому под ИСППР можно понимать такую СППР, которая включает интеллектуальный интерфейс пользователя с системой, обеспечивающий общение на профессиональном языке предметной области.

Особенности ИСППР, связанные с необходимостью использования различных источников информации, моделей и методов при решении слабоструктурированных проблем, требуют от разработчиков СППР основное внимание сосредотачивать на проблемах представления и обработки знаний в системе. Эти исследования традиционно относят к области ИИ и, в частности, к экспертным системам (ЭС).

Направления применения интеллектуальных систем в здравоохранении

СИИ могут применяться в следующих основных направлениях в здравоохранении [1, 5, 7–9, 14–17, 25, 31–34]:

- СИИ в навигации пациента в системе здравоохранения;

- СИИ в поддержке принятия решений в области управления здравоохранением;

- СИИ в области поддержки принятия врачебных решений.

Наиболее оправдано внедрении СИИ, в первую очередь, для поддержки действий врачей в чрезвычайных ситуациях, т.е. ситуациях, требующих принятия незамедлительного решения по оказанию пациенту неотложной помощи. Характерными чертами таких ситуаций являются:

- жесткий лимит времени, предоставляемый медицинскому работнику на принятие решения в сфере его компетенции;

- катастрофические последствия здоровью пациента из-за неверных или несвоевременных решений, вырабатываемых лицом, принимающим решение (ЛПР);

- стрессовым состоянием различной степени медицинских работников.

Отнесем также к чрезвычайным ситуациям посещение врача, уровень знаний которого оставляет желать лучшего. Также чрезвычайной можно считать ситуацию при наличии у пациента большого количества сопутствующих хронических заболеваний.

Нужно отметить, что применение ИССПВР оправдано при принятии решений о применении дорогостоящих методов оказания медицинской помощи (например, вспомогательные репродуктивные технологии) и принятие решения о медицинском вмешательстве, имеющем критическое влияние на здоровье пациента.

Перечисленные факторы неизбежно в значительной степени затрудняют процесс выработки рационального варианта действий медицинских работников. В этих условиях обращение к СОЗ, включенной в состав медицинской информационной системы (МИС), позволяет своевременно получить рекомендации по целесообразному варианту плана оказания медицинской помощи в сложившейся чрезвычайной ситуации, заблаговременно апробированного в ходе деловых игр, и хранимые в базе знаний (БЗ) СОЗ.

Процесс принятия врачебных решений в условиях чрезвычайной ситуации можно условно разбить на следующие этапы:

- распознавание ситуации и отнесение ее к одному из классов ситуаций;

- получение альтернативных решений;

- прогнозирование возможных исходов принятых врачебных решений;

- установление отношений предпочтения на множестве альтернативных решений на основе проведенного анализа;

- выдача рекомендаций врачу.

Такая ИСППВР для принятия врачебных или управленческих решений в чрезвычайных ситуациях должна представлять собой информационную систему, обеспечивающую заблаговременную формализацию задач оценки состояния пациента и выработки рекомендаций по лечению, а также выработку в масштабе времени, близком к реальному решению указанных задач.

Такая ИСППВР предназначена для:

- заблаговременного формирования баз знаний путем накопления и автоматической обработки экспертной информации (знаний) о зависимости результатов решения в интересах решения задач оценки состояния организма;

- автоматической корректировки базы знаний, обусловленной уточнением экспертной информации в процессе эксплуатации ИСППВР;

- автоматического выявления противоречий и некорректности экспертной информации и выдачи их эксперту в виде, удобном для анализа, проводимого с целью их устранения;

- автоматической настройки на работу с предметной областью, соответствующей решаемой в текущий момент времени задаче;

- выработки обоснованных решений расчетных задач на основе как полной, так и неполной исходной информации о текущей ситуации;

- формирования объяснения результатов логического вывода решений задач.

Кроме того, такая ИСППВР должна обеспечивать:

- рациональное сочетание деятельности медицинских специалистов и работы средств автоматизации;

- автоматизацию процессов, предусматривающих обработку информации в сжатые сроки;

- адаптацию к имеющемуся в наличии ресурсу времени;

- обработку информации, поступающей от различных источников.

На ИСППВР в чрезвычайных условиях должны быть возложены следующие функции:

- слежение за состоянием организма;

- анализ и обобщение данных о пациенте;

- выявление признаков возникновения чрезвычайных ситуаций;

- определение признаков ухудшения ситуации;

- выработка вариантов решений по воздействию на организм;

- обеспечение взаимодействия медицинских работников (консилиумов) в процессе подготовки принимаемого решения;

- контроль выполнения назначений.

Кроме того, отметим следующие области деятельности медицинских работников, где применение ИСППВР является насущной необходимостью:

- анализ состояния и определение тенденций развития состояния пациента.

- обоснование предложений по рациональному составу и организации лечебного процесса.

- обоснование предложений по рациональному управлению медицинской помощью в различных условиях.

- обоснование характеристик перспективных методов лечения и диагностики.

- отработка применения перспективных МИС и отдельных средств управления здравоохранением.

Таким образом, внедрение систем, основанных на знаниях, в процесс принятия врачебных решений в чрезвычайных ситуациях ухудшения здоровья, получивших название ИСППВР, является необходимой, важной и, несомненно, актуальной задачей.

Особенности внедрения интеллектуальных систем в медицине

Разработке и успешному внедрению ИСППВР в лечебном процессе препятствуют некоторые факторы, которые при определенных условиях могут иметь доминирующее значение.

Первая группа факторов носит субъективный характер. Она связана с негативным отношением многих разработчиков МИС к проблеме его интеллектуализации. К таким факторам можно отнести следующие:

Следующая группа факторов связана с современным состоянием развития теории ИИ и практики создания Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в РФ. К этим факторам относятся:

- низкий уровень автоматизации органов управления различной иерархии, выдвигающий на первый план задачи разработки в первую очередь систем, обеспечивающих их внутреннее функционирование;

- наличие большого количества литературы по ИИ и укоренившееся мнение, что все вопросы ИИ уже решены;

- оторванность теоретиков в области ИИ от проблем практики здравоохранения.

Кроме того, к факторам, определяющим сложности внедрения ИСППВР в лечебный процесс, следует также отнести следующие факторы:

- необоснованные попытки внедрения ИСППВР в тех областях, для которых применение интеллектуальных систем преждевременно или вообще не оправдано;

- отождествление поисковых и информационно-справочных систем с системами искусственного интеллекта и т.д.

Следующая группа факторов определяется сложностью процесса построения ИСППВР, обусловленной необходимостью:

Эти и другие факторы существенно затормозили процесс внедрения ИСППВР в лечебный процесс и в современных условиях научной проработкой указанных проблем и разработкой прототипов таких систем заняты, в основном, одиночные исполнители.

Особенности систем формализации медицинских знаний (СУБЗ)

Основу ИСППВР, как было уже показано, составляет база экспертных медицинских знаний. Адекватность, непротиворечивость и ее полнота обеспечит своевременное и доказательное принятие врачебных решений. В этой связи представляется важным определить основные требования к СУБЗ, которая должна обеспечить:

Кроме того, СУБЗ должна обладать следующими полезными свойствами:

- адекватностью методов представления внешних (ориентированных на пользователя) знаний информационным элементам, используемым в медицине;

- единой внутренней моделью знаний для различных внешних представлений;

- агрегированным интеллектуальным интерфейсом, обеспечивающим возможность представления различных информационных структур знаний и быстрых переходов между этими представлениями.

Исходя из отмеченной специфики задач принятия врачебных решений, можно сформулировать следующие требования к СУБЗ:

– описание новых элементов знаний в БЗ;

– изменение хранящихся в БЗ элементов знаний;

– удаление хранящихся в БЗ элементов знаний;

– просмотр содержимого БЗ;

– синтаксический контроль вводимой информации;

– семантический контроль состояния БЗ;

– оптимизацию размещения БЗ в памяти ЭВМ;

– документирование содержимого БЗ;

Таким образом, основным направлением применения ИСППВР является принятие врачебного решения в чрезвычайных ситуациях развития состояния пациента, когда ответственность за принятое решение является критической.

Основу ИСППВР составляет СУБЗ, для эффективного сознания которой необходимо решить следующие задачи:

- разработать модель представления медицинских знаний, наиболее соответствующую выводу врачебных решений;

- разработать дружественный интерфейс для медицинского эксперта, позволяющий ему успешно формализовать свои знания;

- разработать математический аппарат, позволяющий накапливать знания во взаимодействии с интегрированной электронной медицинской картой и другими источниками медицинских данных.

В рамках решения научных задач по созданию прототипов интеллектуальных систем поддержки принятия врачебных решений можно отметить работы построения интеллектуальной системы выбора методов фармакотерапии, прогнозирования совместимости лекарственных препаратов и оптимизации выбора препарата замены [10, 11], интеллектуальной системы динамического наблюдения за состоянием здоровья спортсменов [12], интеллектуальной системы прогнозирования вероятности наступления беременности при применении вспомогательных репродуктивных технологий [13]. Авторы прогнозируют также серьезный всплеск исследований в области применения СИИ в здравоохранении, особенно в свете последних решений в области развития Интернет-технологий в Российской Федерации [3, 23].

Медицинские государственные структуры и коммерческие организации ежедневно имеют доступ к большому объему персональных данных, включая дату рождения, имя и фамилию пациентов и персонала, семейное положение. Особенно остро стоит вопрос безопасности перед медицинскими учреждениями, где собираются и хранятся такие данные, как диагнозы, результаты исследований, истории болезней. Внедрение новых технологий в области здравоохранения повышает вероятность утечки и кражи информации. Как защитить данные, перспективы информационной безопасности и методы ее усиления будут рассмотрены в этой статье.

Специфика информационной защиты в медицинских учреждениях

Многие данные в медицинских организациях попадают в категорию врачебной тайны. В их числе личные сведения о сотрудниках и клиентах. Разглашение информации о состоянии здоровья может вызвать последствия. Хакеры используют украденные данные в мошеннических целях, продают на черном рынке или шантажируют организации, которые допустили утечку.

Специфика работы с медицинской информацией определяет объем работ в части обеспечения информационной безопасности:

- все сведения находятся в полном распоряжении пациента;

- обработка документов должна выполняться оперативно;

- разные части медицинской информации обрабатываются разными специалистами, включая лаборантов, медицинских сестер, врачей, регистраторов;

- деление информации на персональные и статистические данные, сведения о ходе лечения;

- регламент взаимодействия медицинских сотрудников, пациентов и доверенных лиц не установлен.

Количество инструментов, позволяющих отслеживать данные о состоянии пациентов, резко увеличилось за последние несколько лет. Это стало возможным благодаря развитию облачных технологий, мобильных устройств и возможности хранения массивов данных онлайн.

Существенно повысили качество обслуживания пациентов и мобильные медицинские технологии. Пользователи получили возможность узнавать больше информации о своем организме, и, соответственно, лучше заботиться о здоровье. При этом затраты со стороны медицинских организаций сокращаются. Но в медучреждениях должны понимать, как и где хранится информация, генерируемая гаджетами.

Развитие перечисленных технологий стимулирует также обмен медицинскими данными для проведения клинических исследований. Пациенты могут дать согласие на отправку информации для последующих анализов, врачи – обмениваться данными, например, генетическими исследованиями. Но отрасли здравоохранении еще предстоит заслужить доверие пациентов.

Врачи констатируют необходимость интеграции медицинского оборудования в единую компьютеризированную сеть. Существует несколько запатентованных систем от разных поставщиков, но они не могут взаимодействовать друг с другом, а это создает сложности в уходе за пациентами. Если медицинские приборы не обмениваются измерениями, персонал медучреждения не может оценить состояние пациента комплексно, что создает значительные неудобства. Интеграция и поддержка локальной сети дадут возможность скоординировать работу медицинских приборов и информационных систем, в особенности, при взаимодействии с электронной медицинской карточкой.

Вероятные угрозы

Хищение медицинских данных чревато следующими последствиями:

- медицинские карты используются на черном рынке для получения медицинской помощи незастрахованными лицами;

- в карту могут быть внесены сведения вора, в результате пациент рискует получить помощь, основанную на чужой истории болезни, группе крови, непереносимости и аллергической реакции;

- мошенники могут исчерпать страховой лимит, и законный владелец лишится возможности получать медицинскую помощь в самое неподходящее время. Большинство страховых планов имеют ограничения на отдельные виды услуг. Например, страховая компания откажется оплачивать два оперативных вмешательства по удалению аппендицита;

- получив доступ к данным пациента, мошенники могут злоупотреблять рецептами на лекарства, лишив этой возможности владельца карты. Рецепты, как правило, лимитированные;

- если с устранением массовых кибератак на банковские карты проблемы не возникают, то защита от фишинговых атак потребует больших усилий. Кража электронной медицинской карты может и вовсе остаться незамеченной. И если этот факт обнаруживается, то, как правило, в ситуациях, когда последствия угрожают жизни.

Уязвимость информационных систем в медучреждениях

Существует вероятность возникновения следующих нарушений информационной безопасности:

- получение неправомерного доступа к информации, другими словами, нарушение конфиденциальности;

- утрата сведений, вызванная разрушением носителя информации или стиранием данных;

- внесение изменений при прямом доступе к базе данных или через интерфейс системы;

- отказ функционала, связанный с получением доступа к информации;

- получение доступа к базе данных – полное или частичное;

- некорректное функционирование информационной системы вследствие несанкционированного изменения модулей.

Способы усиления защиты сведений в информационных системах медицинских организаций

Построение системы защиты может выполняться в несколько этапов:

- собираются сведения о существующих информационных системах персональных сведений;

- моделируются угрозы безопасности;

- разрабатываются технические задания;

- проектируется система защиты информации;

- разрабатывается организационно-распорядительная документация, которая регламентирует процессы обработки и защиты сведений;

- поставляются, устанавливаются и настраиваются средства защиты информации;

- проводится аттестация информационных систем сведений, согласно требованиям безопасности.

К объектам защиты медицинской информационной системы относят:

- сведения в базе данных;

- резервные и архивные копии сервера;

- целевые данные администратора и начальника;

- средства обеспечения функционирования медицинской информационной системы;

- обработка информации в медучреждении – сбор, хранение, передача;

- производительность файлового сервера.

С целью защиты данных пациента применяются несколько программных компонентов и механизмов. Для предотвращения несанкционированного доступа развертываются средства авторизации, внедряются системы обнаружения и предотвращения вторжений, а также утечек информации. Может устанавливаться антивирусное программное обеспечение. Существует успешная практика использования файерволов.

К криптографическим средствам защиты относят алгоритмы шифрования данных и внедрение электронной цифровой подписи. Системы аутентификации предполагают внедрение защиты с паролем, подпись сертификатами и открытие доступа по биометрическим данным.

Инструментальные средства анализа предполагают внедрение программного обеспечения для проведения мониторинга. К техническим относят комплексное внедрение технических средств защиты. Система бесперебойного питания предполагает установку, обслуживание источников бесперебойного питания, установку генераторов напряжения и резервирование нагрузки.

С целью предотвращения взлома и краж используются специальные средства, включая электронные ключи и смарт-карты. Эти технологии позволяют повысить уровень защиты информационной системы на этапе аутентификации.

Перечень технических мер защиты

Есть и другие способы обеспечения безопасности, которые не относятся к медицинской информационной системе напрямую. Такие меры предполагают выполнение персоналом некоторых регламентов по работе с системой:

- организация охраны помещения, работы с документацией, сотрудниками. Использование технических средств и информационно-аналитической деятельности с целью выявления угроз – внутренних и внешних;

- исключение проникновения на территорию и в здание злоумышленников;

- организация работы с сотрудниками в части доступа к информации;

- обеспечение правильной работы с документами и документированными сведениями;

- задействование технических средств по сбору, накоплению, обработке и хранению конфиденциальных данных;

- организация работы по анализу угроз конфиденциальных сведений – внутренних и внешних;

- организация работы по выполнению контроля над работой сотрудников с информацией.

Все эти пункты можно автоматизировать с помощью решения БИТ.Управление медицинским центром.

Также внедряются и специализированные средства контроля доступа в помещение. Это могут быть:

- исполнительные устройства, включая кабины, турникеты, шлагбаумы;

- кардридеры, считывающие информацию;

- панели для введения кода с помощью клавиатуры;

- концентраторы и контроллеры;

- средства идентификации, включая брелоки, карты и биометрию;

- индивидуальное программное обеспечение.

Подведение итогов

Безопасность данных должны быть реализована на всех уровнях работы медицинской информационной системы:

- сведения о пациентах;

- данные о персонале;

- информация о медучреждении;

- сведения о системе здравоохранения, как в государственных, так и в частных организациях.

Привлекательность медицинских центров для киберпреступников объясняется тем, что их информационные системы содержат различную конфиденциальную информацию, включая личные данные пациентов, номера банковских карт (кредитных, дебетовых), медицинские сведения.

Если система безопасности функционирует правильно, можно говорить о выполнении в полной мере всех ее функций. Медицинские учреждения выступают операторами персональных данных, а это означает, что обеспечение безопасности входит в зону их ответственности. Процесс перехода от бумажных носителей к электронным показывает, что далеко не все организации могут уделять должное внимание информационной безопасности, так как требуется увеличение расходов. Денежные средства должны быть направлены на установку и обслуживание систем защиты информации, обучение персонала, наем квалифицированных специалистов.

Усовершенствование Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения должно решить эту проблему. Она состоит из региональных информационных систем управления здравоохранением. В рамках программы проводится обеспечение медицинских организаций техникой, создание норм электронного документооборота между медицинскими организациями. Ее положения регламентируют, какая часть данных сервиса может быть предоставлена и кому, что позволит сократить частоту утечек.

Подключение к ЕГИСЗ

Готовое решение для интеграции частной или государственной клиники к сервисам ЕГИСЗ

Здравоохранение — отрасль деятельности государства, целью которой является организация и обеспечение доступного медицинского обслуживания населения, сохранение и повышение его уровня здоровья [1] .

Представляет собой совокупность мер политического, экономического, социального, правового, научного, медицинского, санитарно-гигиенического, противоэпидемического и культурного характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае ухудшения здоровья. Для осуществления этих мер создаются специальные социальные институты.

Содержание

Принципы государственной системы здравоохранения

- Государственный характер — выделение из государственного бюджета средств на здравоохранение, плановость, развитие материально-технической базы, кадровое обеспечение и финансирование здравоохранения

- Бесплатность и общедоступность

- Профилактическая направленность:

- Организация социально-экономических и медицинских мероприятий по предупреждению заболеваемости

- Контроль за соблюдением гигиенических норм и правил

- Санитарное просвещение и формирование здорового образа жизни

- Широкий охват населения динамическим наблюдением

Ключевые показатели финансирования системы здравоохранения в России

- Расходы на здравоохранение — 4,8 % от ВВП

- Доля государственных расходов на здравоохранение — 64,3 % от общей суммы расходов

- Доля частных расходов на здравоохранение — 35,7 % от общей суммы расходов

- Суммарная доля государственных расходов на здравоохранение — 9,2 % от общего годового бюджета России

- Доля расходов, оплаченных непосредственно населением — 81,3 % от суммы частных расходов

- Суммарные расходы на здравоохранение на душу населения — 985 международных долларов по паритету покупательной способности

- Государственные расходы на здравоохранение на душу населения — 633 международных доллара по паритету покупательной способности

- Частные расходы на здравоохранение на душу населения — 352 международных доллара по паритету покупательной способности

Этапы развития здравоохранения в России

- Приказная медицина

- Земская медицина

- Городская медицина

Приказная медицина

Основные направления деятельности приказов:

- организация больниц, психиатрических учреждений;

- подготовка фельдшеров;

- борьба с эпидемиями.

К недостаткам приказной медицины относились: нехватка материальных средств, медицинских кадров (часто приглашались иностранные специалисты), низкая доступность и качество медицинской помощи.

Земская медицина

Возникла в эпоху реформ Александра II. Фактически началом данного периода было введение земского положения в 34 губерниях в 1864 г.

Развивалась в два этапа:

- становление медицинской помощи — когда медицинская помощь не была закреплена за конкретным медицинским учреждением, территория её оказания была огромной, сама помощь — платной;

- стационарная медицинская помощь — в этот период заложен этапный принцип оказания медицинской помощи: фельдшерско-акушерский пункт → сельская участковая больница → уездная больница → губернская больница.

Активно развивается родовспоможение, санитарная статистика и противоэпидемическая деятельность.

Городская медицина

После революции 1917 г. первый народный комиссар здравоохранения Семашко положил в основу новой системы здравоохранения СССР принципы земской и городской медицины.

См. также

Примечания

Литература

- Здравоохранение (социальный институт)

- Здоровье

- Социальная политика

Wikimedia Foundation . 2010 .

Полезное

Смотреть что такое "Здравоохранение" в других словарях:

здравоохранение — здравоохранение … Орфографический словарь-справочник

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. I. Основные принципы организации здравоохранения. Здравоохранение система мероприя тий, направленных к поддержанию здоровья и трудоспособности населения. В понятие У. входят все мероприятия по оздоровлению среды (физической и… … Большая медицинская энциклопедия

здравоохранение — общественное здравоохранение Усилия, предпринимаемые обществом для защиты, укрепления и восстановления здоровья населения. См. также Public health (общественное здравоохранение). [Англо русский глоссарий основных терминов по вакцинологии и… … Справочник технического переводчика

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, система социально экономических и медицинских мероприятий, направленных на сохранение и повышение уровня здоровья населения. Основные формы оказания медицинской помощи частнопрактикующая, государственная и страховая. Как правило … Современная энциклопедия

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — система социально экономических и медицинских мероприятий, направленных на сохранение и повышение уровня здоровья населения. Основные формы оказания медицинской помощи частно практикующая, государственная и страховая. Страховая медицина, наиболее … Большой Энциклопедический словарь

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, здравоохранения, мн. нет, ср. (офиц.). Система правительственных мер по поддержанию общественной санитарии и гигиены. Народный комиссариат здравоохранения. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, я, ср. Охрана здоровья населения, предупреждение и лечение болезней и поддержание общественной гигиены и санитарии. Всемирная организация здравоохранения (при ООН). Министерство здравоохранения. | прил. здравоохранительный, ая,… … Толковый словарь Ожегова

Здравоохранение — Первыми стационарными лечебными учреждениями в Петербурге были военные госпитали Сухопутный и Адмиралтейский, открытые в 1715 и 1717. При них в 1733 были созданы так называемые госпитальные школы для подготовки врачей. Медицинскую помощь… … Санкт-Петербург (энциклопедия)

здравоохранение — сущ., кол во синонимов: 1 • здравохранение (2) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — англ. health care; нем. Gesundheitswesen. Система соц. экон. и медицинских мероприятий, а также соц. институтов, деятельность к рых направлена на сохранение и повышение уровня здоровья населения. Antinazi. Энциклопедия социологии, 2009 … Энциклопедия социологии

Экономические аспекты ТМ

"Формат "врач-врач" неплохо развивается в ТМ – отметил Игорь Шадеркин. - Драйвером выступило создание НМИЦ, которым вменили оказание телемедицинской помощи и включили его в KPI. С форматом "врач-пациент" все сложнее".

![]()

По словам докладчика, первый опыт использования телемедицины в частной практике показал экономическую неэффективность. При использовании ТМ средний чек выходит в 2-3, а то и 5 раз ниже. При этом времени на удаленный визит врач тратит не меньше, да и рискует больше, так как у него недостаточно медицинских данных для принятия клинического решения. К тому же ставить диагноз и назначать лечение удаленно по закону он не имеет права.

"Пациент же, наоборот, ждет, что такой визит будет дешевле", – рассказал Шадеркин.

По его мнению, перспективным и экономически оправданным для частной медицины может быть дистанционный мониторинг состояния пациентов.![]()

Выступающий коснулся темы теневого сектора рынка медицинских услуг. После первичного приема пациенты часто получают номер телефона лечащего врача и затем напрямую обращаются к нему за консультациями и напрямую платят ему за работу. Пока ТМ не станет доступнее в государственных ЛПУ, то, вероятно, это явление будет процветать.

"Самый большой сдерживающий фактор для развития ТМ – отсутствие тарифа, дефицит кадров", – резюмировал Шадеркин.

Что общего между банками и медициной

74 региона страны имеют в тарифных соглашениях тариф на телемедицинские консультации. В основном, это формат врач-врач, но врач-пациент тоже присутствует, продолжил тему заместитель директора ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Иван Деев.

![]()

"Сегодня мы обсуждаем с регионами и Минздравом России возможность введения некого единого ID пациента, который бы сшивал всю его медицинскую историю", – сообщил Деев.

По его мнению, медицинские цифровые помощники – в числе приоритетных направлений, которые будут крайне востребованы пациентами.Управляющий партнер Medlinesoft Александр Генцис провел параллель между финансовым сектором и здравоохранением. Сегодня мобильные приложения банков есть у подавляющего большинства жителей, потому что люди поняли, насколько это удобно. В здравоохранения то же самое - вопрос времени.

![]()

"Количество подключенных к ТМ-сервисам пользователей растет в последние три года, – признал Генцис. - Свыше 165 тыс. консультаций в месяц проводится только на нашей платформе "Медтера Телемедицина".

![]()

Благодаря пандемии COVID-19 многие пациенты получили личный опыт ТМ-консультаций и убедились в их преимуществах.

Новеллы применения ЭЦП

Руководитель удостоверяющего центра Сергей Казаков рассказал о том, как поменяется законодательство об электронной цифровой подписи с 1 января 2022 года. Он напомнил, что с будущего года эксклюзивное право выдавать сертификат ЭЦП руководителям организаций и ИП получит Федеральная налоговая служба. На директора медицинского центра или главного врача можно будет получить только один сертификат. Передать его бухгалтеру или специалисту по закупкам ЛПУ не получится. Зато появятся машиночитаемые доверенности – инструмент, который "свяжет" подпись физического лица и документ организации. Их формат и нормативная база сейчас разрабатывается.

![]()

Земская медицина XXI века

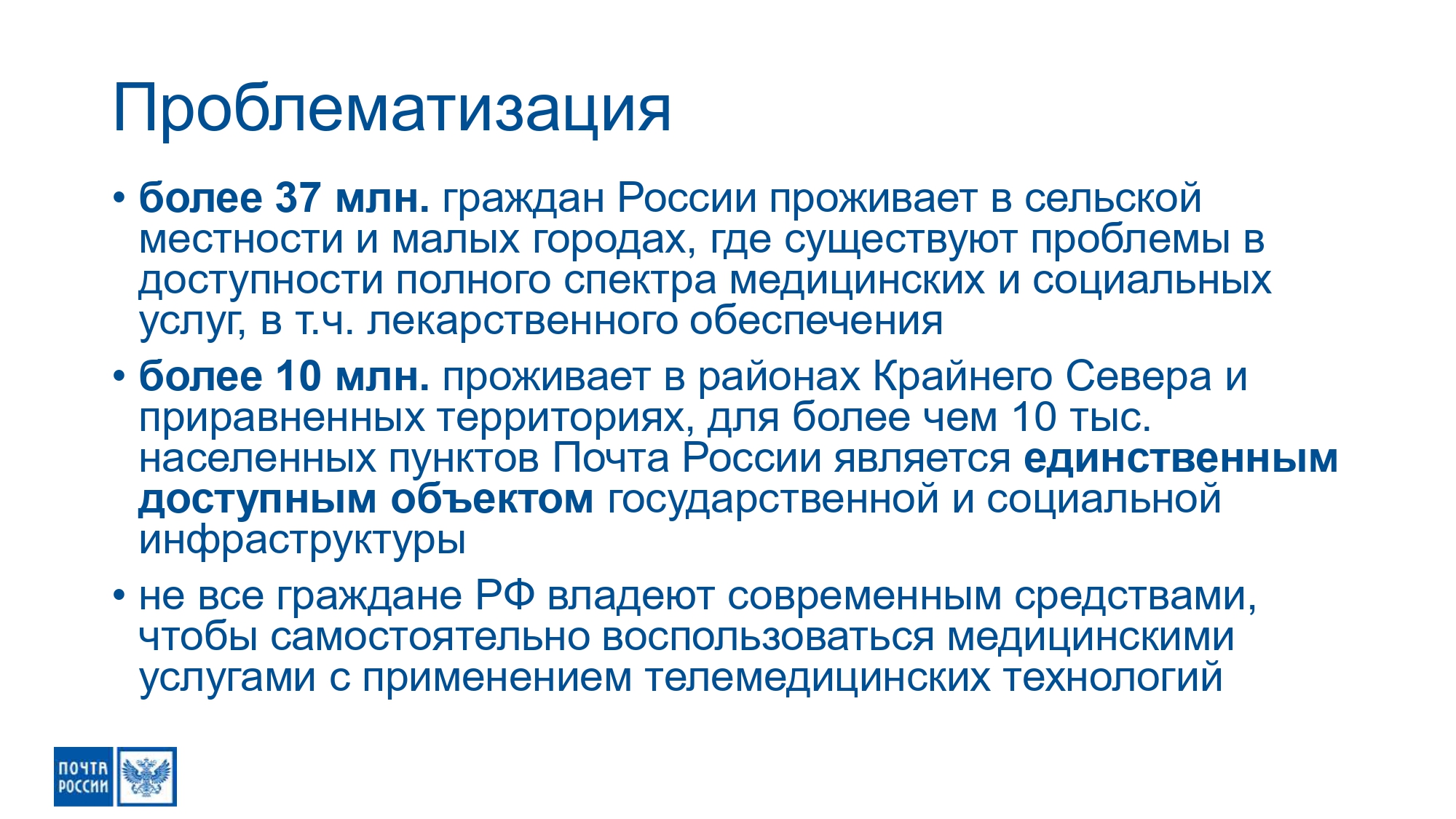

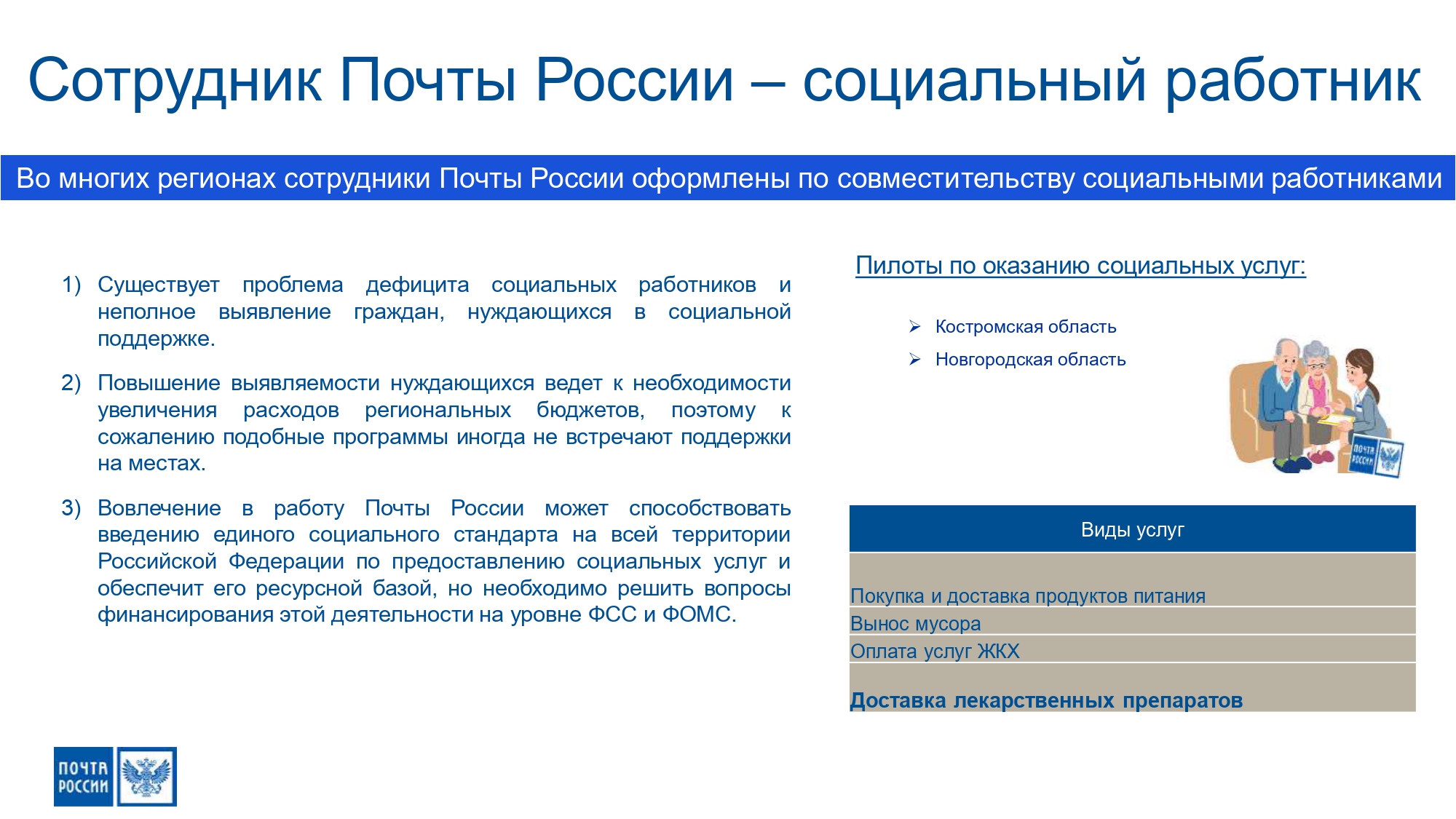

Советник по приоритетным проектам дирекции госпрограмм и международной деятельности АО "Почта России" Андрей Алмазов коснулся темы инфраструктурных ограничений. 37 млн россиян проживает в сельской местности, где не всегда устойчивая связь и средства подключения, чтобы самостоятельно воспользоваться услугами телемедицины. Помочь таким людям могла бы "Почта России" и ее сотрудники.

![]()

Не так давно президент страны Владимир Путин дан ряд поручений, которые касаются привлечения "Почты России" к оказанию социальных и отчасти медицинских услуг. Сейчас пилотный проект реализуется в Калужской области.

"Там мы тестируем телемедицину – "Почта России" выступает доставщиком услуги, собираем первичные данные о пациентах в целях диспансеризации и анкетируем их", – поделился Алмазов.

![]()

Жители Калужской области также могут протестировать социальное приложение Watch My Parents. Его смысл в том, что почтальон может сходить, навестить одинокого пожилого родственника, который живет в удаленной территории, сделать для него покупки, помочь ему подключиться по мессенджеру для общения с родней или удаленной консультации с врачом. "Почта России" видит свою роль как социального логистического партнера земской медицины XXI века.

СППВР нового уровня

![]()

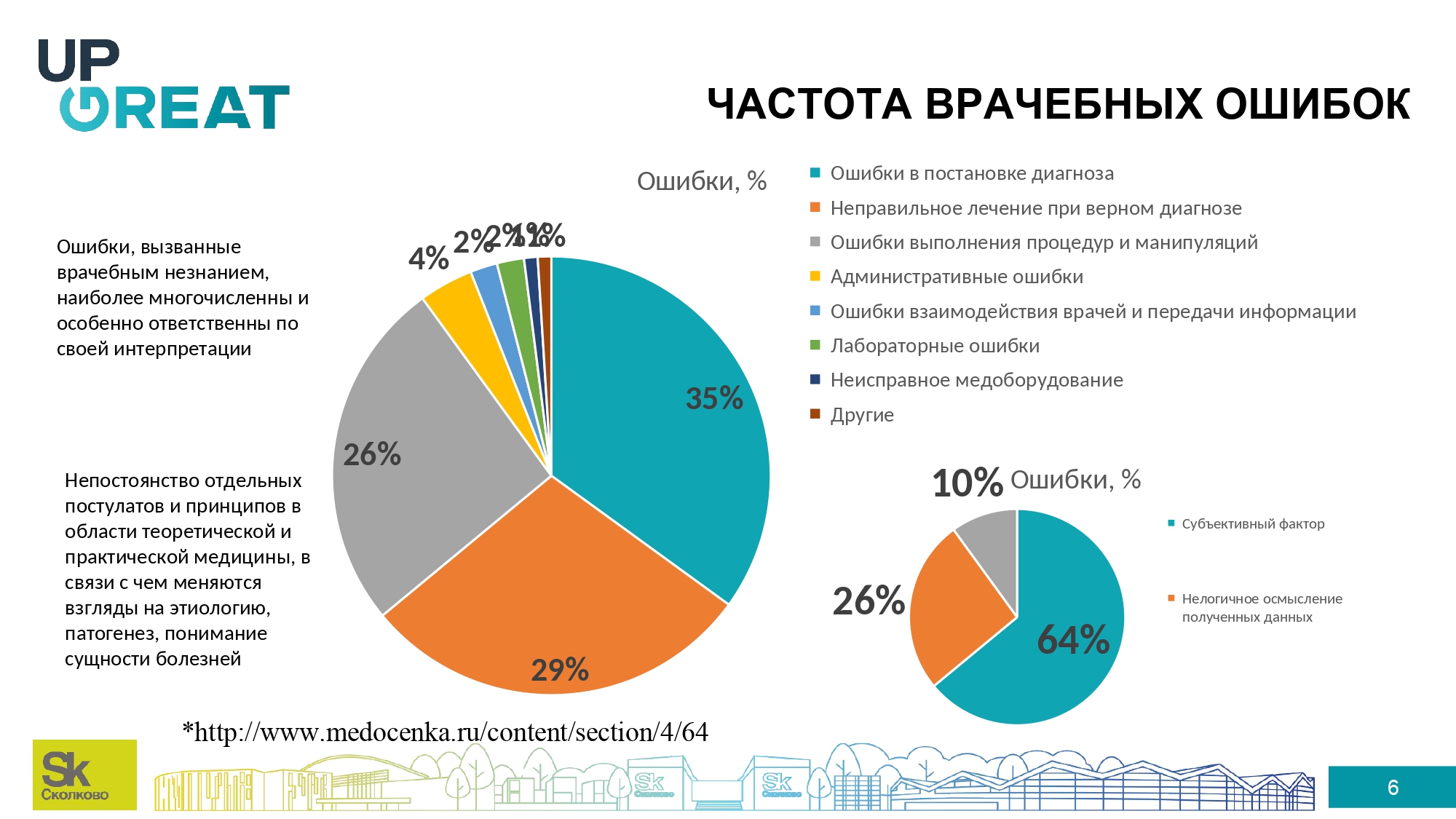

Один из них предполагает создание интеллектуальной системы поддержки принятия врачебных решений для формулировки заключительного клинического диагноза, включающего основное заболевание, его осложнения, и сопутствующие заболевания.

"Мы говорим о создании мозга, подобного мозгу врача, на основе искусственного интеллекта, – объяснил Гершов. - Это значительно более сложная и интеллектуальная система, чем все те, что сегодня представлены на рынке. В мире никто не обладает такими системами".

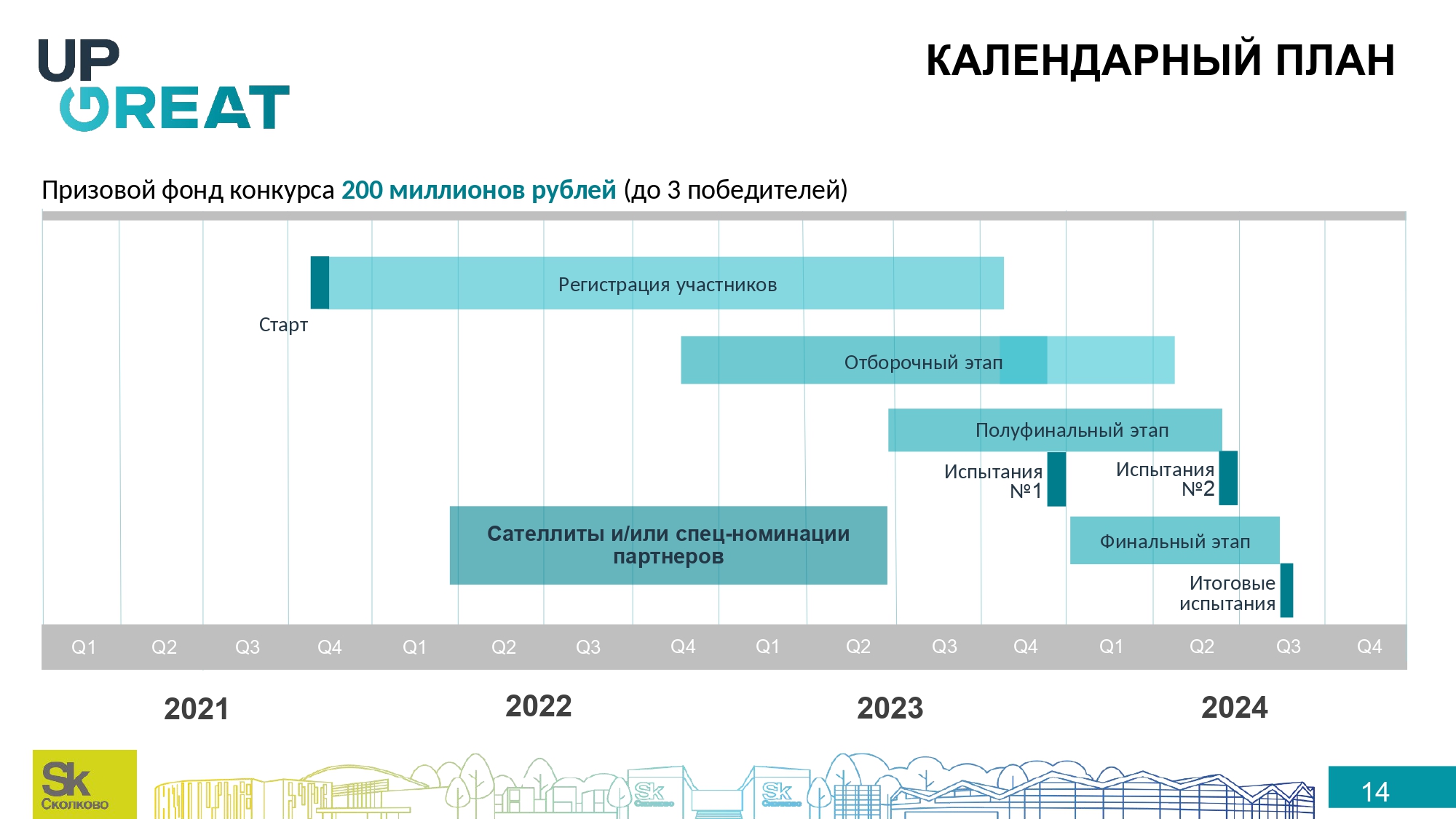

Конкурс рассчитан на 3 года. Сбор заявок на участие начнется в 2022 году. Призовой фонд – 200 млн руб. (до 3 победителей).

![]()

Также проводится конкурс-сателлит в поддержку проекта-маяка "Персональные медицинские помощники". От разработчиков ждут технологическую основу интегрированного с ЕМИАС сервиса анализа данных удаленного мониторинга пациентов.

Право на сингулярность

Информационно-технологическая модернизация человека должна быть документально оформлена, необходимо обеспечить его кибербезопасность, заявил доцент Центра компетенций по кибербезопасности Иркутского НИТУ Эльшан Мамедов. По его словам, вживление микрочипа в тело человека может привести к изменению его правового статуса. Возникнет новое понятие "право человека на сингулярность". При этом спикер подчеркнул, что сегодня нормативно-правовая база в сфере информатизации здравоохранения отстает от реальной практики и является несовершенной.

Подводя итоги конференции, ее модератор, заместитель директора Департамента цифровых технологий ТПП Александр Антонов сказал, что по итогам обсуждения будет подготовлена резолюция, включающая рекомендации экспертов. Она будет направлена во все заинтересованные ведомства и организации.

Читайте также:

- Как обновить программное обеспечение на телефоне

- Кто осуществлял управление в древнейшем риме

- В каком году было издание указа о наследовании престола строго по мужской линии

- 5 что понимается под презумпцией добросовестного налогоплательщика

- Какие привилегии получили жители гамбурга и чем они обязаны своим сеньорам