Сословие в российской империи вступить в которое можно было при условии внесения денежного взноса

Обновлено: 28.06.2024

Население государства может состоять или из различных этнографических групп, или из одной нации, но в любом случае состоит из разных общественных союзов (классов, сословий).

Сословие - социальная группа, которая занимает определенное положение в иерархической структуре общества в соответствии со своими правами, обязанностями и привилегиями, закрепленными в обычае или законе и передаваемыми по наследству.

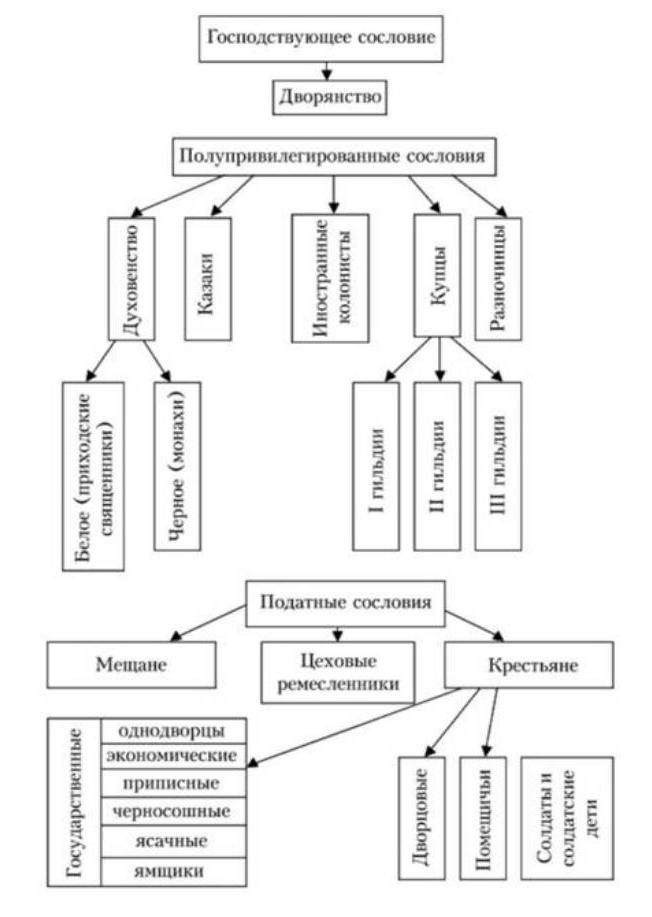

В России а начале XX в. продолжает действовать Свод законов Российской империи, определявший положения сословий. Закон различал четыре главных сословия:

дворянство,

духовенство,

городское население,

сельское население.

Городское население в свою очередь делилось на пять групп:

почётные граждане,

купцы,

цеховые мастера,

мещане,

мелкие собственники и рабочие люди, т.е. работавшие по найму

В результате сословного деления общество представляло собой пирамиду, в основании которой стояли широкие социальные слои, а во главе находился высший руководящий слой общества - дворянство.

Дворянство.

На протяжении XVIII в. идет процесс усиления роли дворянства как господствующего сословия. Серьезные изменения происходили в самой структуре дворянского сословия, его самоорганизации и правовом статусе.

Эти изменения проходили по нескольким направлениям. Первое из них заключалось во внутренней консолидации дворянского сословия, постепенном стирании различий между существовавшими ранее основными группами служилых людей “по-отечеству” (бояр, дворян московских, дворян городовых, детей боярских, жильцов и т.д.).

В этом отношении велика была роль Указа о единонаследии 1714 г., устранившего различия между вотчинами и поместьями и, соответственно, между категориями дворянства, владевшими землей на вотчинном и поместном праве. После этого указа все дворяне-землевладельцы имели земли на основе единого права - недвижимой собственности.

Велика также была роль Табели о рангах (1722 г.) окончательно устранившем (по крайней мере в юридическом плане) последние остатки местничества (назначения на должности “по отечеству”, т.е. знатности рода и прошлой службе предков) и у становившему для всех дворян обязанность начинать службу с низших чинов 14 класса (прапорщика, корнета, гардемарина) в военной и морской службе, коллежского регистратора - в гражданской службе и последовательного продвижения по служебной лестнице в зависимости от своих заслуг, способностей и преданности государю.

Следует признать, что эта служба была действительно тяжела. Иной раз дворянин на протяжении большей части своей жизни не бывал в своих имениях, т.к. находился беспрерывно в походах или служил в дальних гарнизонах. Но уже правительство Анны Ивановны в 1736 г. ограничивает срок службы 25 годами.

Петр III Указом о вольностях дворянских 1762 г. отменил для дворян обязательную службу.

Значительное число дворян покинуло службу, вышло в отставку и осело в своих имениях. Одновременно дворянство было освобождено от телесных наказаний.

Екатерина II при своем воцарении в том же году подтвердила эти дворянские вольности. Отмена обязательности дворянской службы стала возможной в связи и с тем, что ко второй половине XVIII в. основные внешнеполитические задачи (выход к морю, освоение Юга России и т.д.) были уже решены и больше не требовалось крайнего напряжения сил общества.

Проводится ряд мероприятий, направленных на дальнейшее расширение и подтверждение дворянских привилегий и усиление административного контроля за крестьянами. Наиболее важные из них - Учреждение для управления губерний 1775 г. и Жалованная грамота дворянству 1785 г.

К началу 20 века дворянство продолжало быть господствующим классом, самым сплочённым, самым образованным и наиболее привыкшим к политической власти. Первая русская революция дала толчок к дальнейшему политическому объединению дворянства. В 1906 г. на всероссийском съезде уполномоченных дворянских обществ был создан центральный орган этих обществ - Совет объединённого дворянства. Он оказывал заметное влияние на правительственную политику.

Духовенство.

Следующим после дворянства привилегированным сословием являлось духовенство, которое подразделялось на белое (приходское) и черное (монашество). Оно пользовалось определенными сословными привилегиями: духовенство и его дети освобождались от подушной подати; рекрутской повинности; подлежали церковному суду по каноническому праву (за исключением дел “по слову и делу государеву”).

Подчинение православной церкви государству являлось исторической традицией, коренившейся в ее византийской истории, где главой церкви являлся император. Опираясь на эти традиции, Петр 1 после смерти патриарха Адриана в 1700 г. не разрешил выборы нового патриарха, а сначала назначил рязанского архиепископа Стефана Яворского местоблюстителем патриаршего престола с гораздо меньшим объемом церковной власти, а затем с созданием государственных коллегий, в их числе была образована Духовная коллегия в составе президента, двух вице-президентов, четырех советников и четырех асессоров для управления церковными делами.

В 1721 г. Духовная коллегия была переименована в Святейший правительствующий Синод. Для наблюдения за делами Синода был назначен светский чиновник - обер-прокурор Синода, подчиненный Генерал-прокурору.

Синоду были подчинены архиереи, возглавлявшие церковные округа - епархии.

После создания Синода, земли вновь были возвращены церкви и церковь обязали содержать из своих доходов часть школ, больниц и богаделен.

Секуляризация церковных имуществ была завершена Екатериной II. Указом 1764 г. церковь стала финансироваться из казны. Ее деятельность регулировалась Духовным регламентом 1721 года.

Реформы церковного управления были проведены не только в православной церкви, но и в мусульманской. Для управления мусульманским духовенством в 1782 г. был учрежден Муфтиат. Глава всех мусульман Российской империи - муфтий избирался советом высших мусульманских священников и утверждался в этой должности императрицей. В 1788 г. в Оренбурге учреждается Мусульманское духовное управление (позже переведенное в Уфу), возглавлявшееся муфтием.

Городское населени.

Посадское, т.е. городское торгово-ремесленное население составляло особое сословие, которое в отличие от дворянства и духовенства не было привилегированным. На него распространялось “государево тягло” и все налоги и повинности, в том числе рекрутская повинность, оно подлежало телесным наказаниям.

Городское население в первой половине XIX в. делилось на пять групп: почётные граждане, купцы, цеховые мастера, мещане, мелкие собственники и рабочие люди, т.е. работавшие по найму.

Особая группа именитых граждан, к которой относились крупные капиталисты, владевшие капиталом свыше 50 тыс. руб. оптовые торговцы, владельцы кораблей с 1807 г. назывались первостатейным купечеством, а с 1832 г. - почётными гражданами.

Мещанство - основное городское податное сословие в Российской империи - берет начало от посадских Московской Руси, объединенных в черные сотни и слободы.

Мещане были приписаны к своим городским обществам, покидать которые могли только по временным паспортам, а перечислять в другие - с разрешения властей.

Они платили подушную подать, подлежали рекрутской повинности и телесному наказанию, не имели права поступать на государственную службу, а при поступлении на военную службу не пользовались правами вольноопределяющихся.

Для мещан была разрешена мелочная торговля, различные промыслы, работа по найму. Для занятий ремеслом и торговлей они должны были записываться в цехи и гильдии.

Организация мещанского сословия была окончательно установлена в 1785 г. В каждом городе они образовывали мещанское общество, избирали мещанские управы или мещанских старост и их помощников (управы введены с 1870 г.) .

В середине XIX в. мещане освобождаются от телесного наказания, с 1866 г. - от подушной подати.

Принадлежность к мещанскому сословию была наследственной.

Запись в мещане была открыта для лиц, обязанных избирать род жизни, для государственных (после отмены крепостного права - для всех) крестьян, но для последних - лишь при увольнении из общества и разрешения властей

Мещанин не только не стеснялся своего сословия, но даже гордился им.

Слово "Мещанин" - происходит от польского слова “място” – город.

Купцы.

Купечество делилось на 3 гильдии: - первая гильдия купцы с капиталом от 10 до 50 тыс. руб.; вторая -от 5 до 10 тыс. руб.; третья-от 1 до 5 тыс. руб.

Почётные граждане подразделялись на потомственных и личных.

Звание потомственного почётного гражданина присваивалось крупной буржуазии, детям личных дворян, священников и дьяков, художникам, агрономам, артистам имперских театров и т.д.

Звание личного почётного гражданина присваивалось лицам, которые были усыновлены потомственными дворянами и почётными гражданами, а также окончившие технические училища, учительские семинарии и артистам частных театров. Почётные граждане пользовались рядом привилегий: они освобождались от личных повинностей, от телесных наказаний и т.д.

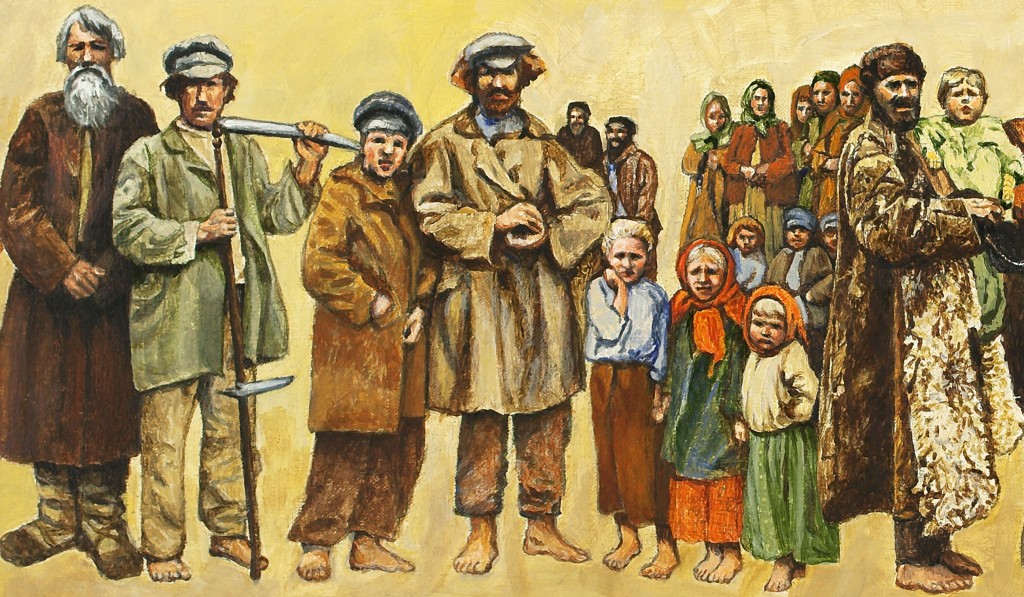

Крестьянство.

Крестьянство, которое в России составляло свыше 80 % населения, своим трудом практически обеспечивало само существование общества. Именно оно платило львиную долю подушной подати и иных налогов и сборов, которые обеспечивали содержание армии, флота, строительство Петербурга, новых городов, уральской промышленности и т.д. Именно крестьяне как рекруты составляли основную массу вооруженных сил. Они же осваивали новые земли.

Крестьяне составляли основную массу населения, они подразделялись на: помещичьих, государственных посессионных и удельных принадлежащих царской фамилии.

В соответствии с новыми законами 1861 года крепостное право помещиков на крестьян отменялось навсегда и крестьяне объявлялись свободными сельскими обывателями с наделением их гражданскими правами.

Крестьяне должны были платить подушную подать, другие налоги и сборы, давали рекрутов, могли быть подвергнуты телесным наказаниям. Земля на которой работали крестьяне принадлежала помещикам и пока крестьяне не выкупали её они назывались временнообязанные и несли в пользу помещиков различные повинности.

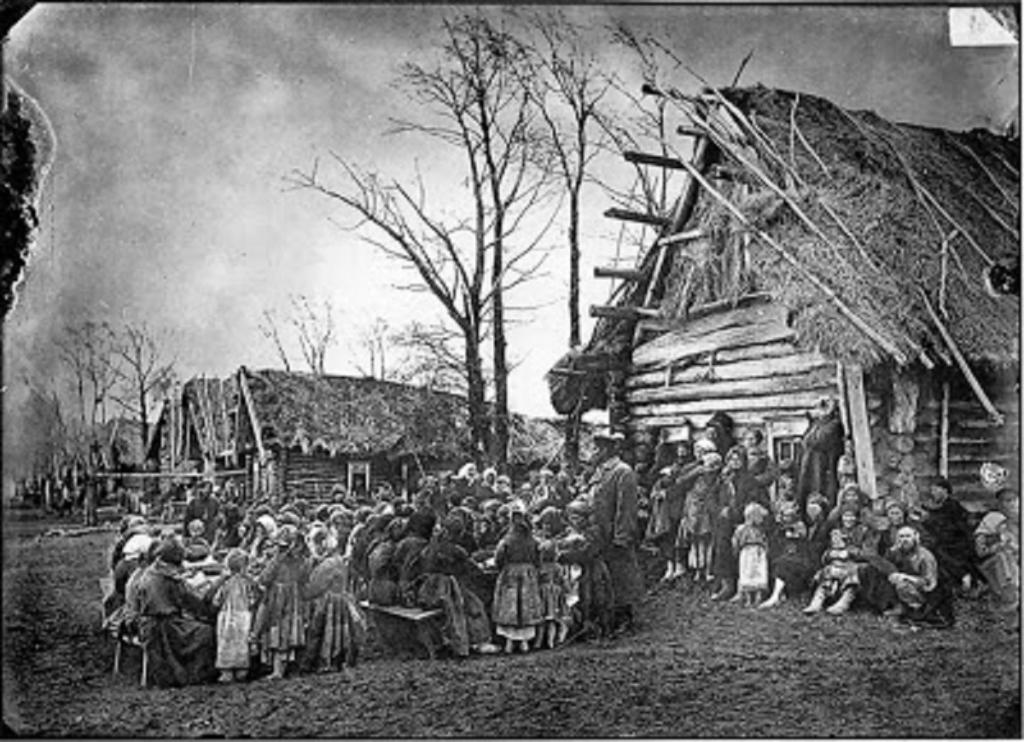

Вышедшие из крепостной зависимости крестьяне каждого села объединялись в сельские общества. В целях управления и суда несколько сельских обществ образовывали волость. В сёлах и волостях крестьянам было предоставлено самоуправление.

В ОСНОВНОМ ТЕКСТЕ МАТЕРИАЛА ОТСУТСТВОВАЛО КАЗАЧЕСТВО КАК ВОЕННОЕ СОСЛОВИЕ

ВОСПОЛНЯЮ ЭТОТ ПРОБЕЛ СВОЕЙ МОДЕРАТОРСКОЙ ВСТАВКОЙ

КАЗАЧЕСТВО

военное сословие в России в XVIII — начале XX вв. В XIV—XVII вв. вольные люди, работавшие по найму, лица, нёсшие военную службу в пограничных районах (городовые и сторожевые казаки); в XV—XVI вв. за границами России и Польско-Литовского государства (на Днепре, Дону, Волге, Урале, Тереке) возникали самоуправляющиеся общины так называемых вольных казаков (главным образом из беглых крестьян), которые являлись главной движущей силой восстаний на Украине XVI—XVII вв. и в России XVII—XVIII вв. Правительство стремилось использовать казаков для охраны границ, в войнах и т. д. и в XVIII в. подчинило его, превратив в привилегированное военное сословие. В начале XX в. существовало 11 казачьих войск (Донское, Кубанское, Оренбургское, Забайкальское, Терское, Сибирское, Уральское, Астраханское, Семиреченское, Амурское и Уссурийское). В 1916 казачье население свыше 4,4 млн. человек, свыше 53 млн. десятин земли. В 1-ю мировую войну выставило около 300 тыс. человек

К середине 19 века в городах кроме купцов, заводчиков, банкиров появилась новая интеллигенция (архитекторы, художники, музыканты, врачи, ученые, инженеры, преподаватели и т.д.). Предпринимательством стало заниматься и дворянство.

Крестьянская реформа открыла дорогу развитию рыночных отношений в стране. Значительную часть предпринимательства составляло купечество.

Промышленный переворот в России в конце XIX в. превратил предпринимателей в значительную экономическую силу страны. Под мощным напором рынка сословия и сословные привилегии постепенно утрачивают своё былое значение.

Временное Правительство своим Декретом от 3 марта 1917 года отменило все сословные, вероисповедальные и национальные ограничения.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

При царском режиме общество было сильно стратифицировано. Четыре пятых населения составляли крестьяне, но вся власть находилась в руках крошечной правящей элиты, во главе которой стоял царь. Власть царя была абсолютной и считалась ниспосланной Богом.

Социальный срез общества

Социальная сословная пирамида Российской империи по переписи 1897 года выглядит так:

- правящий класс - царь, суд, правительство - 0,5 %;

- высший класс - дворянство, высшее духовенство, офицеры - 12,0 %;

- коммерсанты - торговцы, фабриканты, финансисты - 1,5 %;

- рабочие - 4,0 %;

- крестьяне - 82,0 %.

В отличие от других европейских стран, межсословные перегородки не были установлены раз и навсегда. Возможности перехода в другое сословие в Российской империи были достаточно гибкими. Это достигалось по мере продвижения по государственной службе, получением государственных наград, учебой. Для инородцев повышение статуса было связано с принятием православия.

Основные сословия и их градация

Свод законов Российской империи 1832 года определял, какие сословия были в России: дворянство, духовенство, горожане и сельские жители. В рамках этих категорий была принята более подробная классификация, называемая внутрисословной группой.

Духовенство делилось на священников и монахов. В обиходе эти группы часто называли белым и черным духовенством, по цвету одежды.

Городские обыватели подразделялись на следующие категории: потомственные почетные граждане и персональные почетные граждане, купечество, мещанство и цеховые ремесленники. Среди горожан выделяли и военное сословие в России, к которому относились низшие воинские чины, уволенные в запас, и бессрочные отпускники.

Иждивенцы обычно включались в сословие главы домохозяйства.

К городским простолюдинам относили людей, у которых была некоторая недвижимость в городе, которые занимались какой-то торговлей, ремеслом или обслуживанием и платили налоги. Эта категория являлась наследственной. Но человека могли исключить из этого сословия по решению суда или мещанской управы.

Крестьянство делили на сельских жителей и городских крестьян.

Инородцы и разночинцы

В категорию сельских жителей входили и инородцы. В это сословие включали нерусских и неправославных представителей коренных народов Сибири, Средней Азии и Кавказа. Инородец, принявший православие, исключался из сословия инородцев и приписывался к другим, чаще всего к крестьянству.

Отдельной категорией, не отнесенной ни к одному из вышеперечисленных сословий, были разночинцы.

Табель о рангах

Отдельная стратификация существовала для правительственной бюрократии, которая классифицировалась по Табели о рангах. Высшие чины относились к сословию дворянства. Чиновник низкого ранга был сопоставим с сословием, которое использовалось для всех формальных целей, например для переписи населения.

В Сибири существовало официально признанное сословие ссыльных, в котором выделяли отдельную подкатегорию ссыльного дворянства.

Почетное гражданство

Институт почетного гражданства был введен манифестом Николая I от 10 апреля 1832 года. Так появилось в 19-м веке в России сословие почетных граждан. Они стояли на иерархической лестнице выше купечества и ниже дворянства, освобождались от налогов, воинской повинности, телесных наказаний и т. д.

Звание почетного гражданина было доступно для лиц с ученой степенью, выпускников определенных учебных заведений, людей искусства и отдельных торговцев и промышленников при соблюдении определенных условий.

Податные сословия

Все сословия в России были разделены на две основные группы: облагаемые налогом, так называемые податные сословия, которые должны были платить личный налог, и не облагаемые налогом, или привилегированные.

Обязанности, в том числе и размер податей, увеличивались по мере понижения социального статуса. Дворяне и почетные граждане не имели особых обязанностей и были освобождены от налогов. Духовенство было обязано проповедовать слово божье. Купцы первой гильдии были освобождены от части налогов.

Начиная с купцов 2-й и 3-й гильдий и далее вниз по социальной лестнице увеличивался список обязанностей и количество налогов и податей.

С развитием капитализма и упразднением крепостного права в России сословия в 19-м веке уже не соответствовали фактическому социально-экономическому расслоению населения, но использовались до русской революции 1917 г.

В то же время правовая и государственная система постепенно становилась имущественно-независимой, при этом определяющую роль играл имущественный класс личности.

В конце 19-го века русское общество было сильно иерархическим. Царские политические структуры, религиозные ценности, правила землевладения и российский правовой кодекс укрепили социальную иерархию нации, определили ее положение и статус.

Социальная структура России часто изображалась и высмеивалась в визуальной пропаганде. Например, было несколько вариантов "русского свадебного торта". В этих изображениях русское общество показывалось как феодальная пирамида. Высшие классы удерживаются трудом крестьянских, которые находятся под давлением религии и угрозы насилия.

Бедное крестьянство и промышленный рабочий класс составляли более четырех пятых населения, в то время как образованный и профессиональный средний класс России был ничтожно мал по сравнению со странами Западной Европы.

Русская аристократия

Помимо самодержавной власти, ключевыми привилегированными сословиями в России были глубоко консервативное духовенство, деспотичная военная и сложная коррумпированная бюрократия. Все они стремились сохранить форму правления, существовавшую со времен Позднего средневековья. Среди этих групп существовали глубоко укоренившиеся предрассудки, порожденные страхом и презрением по отношению к необразованным нищим массам.

В эту категорию включалась царская семья в самом широком смысле слова и богатое дворянство, которые жили комфортной жизнью, изолированной от недовольства низших сословий.

Дворянские титулы и землевладение были основными детерминантами привилегий в царской России. Царь был крупным землевладельцем, владевшим около десяти процентов пашни в Средней России.

Русская Православная Церковь и ее высшее духовенство также владели большими земельными участками.

Защищая свое богатство и привилегии, российская земельная аристократия была, пожалуй, самой консервативной силой в империи. Отмена крепостного права в 1861 году позволила многим из них увеличить свои земельные владения, в основном за счет государства и освобожденных крепостных.

Большинство министров царя были из аристократии. Сергей Юльевич Витте, выходец из аристократического рода, но не имевший крупных земельных наделов, в свое время дал такую характеристику царским министрам: "Многие аристократы –невероятно скупые лицемеры, негодяи и бездельники".

Средний класс

В основном представленный городскими жителями, средний класс России работал на государство, как правило, в высших эшелонах бюрократии. Иногда на частный сектор, в качестве владельцев малого бизнеса или подготовленных специалистов: врачей, юристов, инженеров, управленцев.

Промышленный рост в 1890-х годах способствовал расширению среднего класса за счет увеличения числа фабрикантов и предпринимателей. Это были, как правило, хорошо образованные, восприимчивые к либеральным, демократическим и реформистским идеям люди.

Представители среднего класса часто становились членами различных политических партий, например кадетов, а позднее были широко представлены в Государственной думе.

Крестьянство

Сельские жители были самым крупным и самым низшим податным сословием в России. В нем состояли по крайней мере четверо из каждых пяти русских. Большинство из них работали на небольших участках земли, используя методы ведения сельского хозяйства, которые мало изменились со времен Средневековья.

Сельское хозяйство в России было трудным делом, которое диктовалось почвой, погодой, а иногда чистой удачей. В южных регионах России, где почва была плодородной, а климат более умеренным, было легче. Здесь культивировали зерновые культуры – пшеницу, ячмень, рожь и овес, которые давали неплохие урожаи.

Дальше на север и восток почвы были менее плодородны, что затрудняло выращивание зерновых. Крестьяне здесь выращивали в основном клубневые культуры: картофель, репу, морковь и свеклу. На большей части Сибири почва была малопригодной для земледелия.

Затрудняли получение хороших урожаев и устаревшие методы земледелия. Большинство крестьян использовали только ручной труд, даже вьючные животные были только у зажиточных крестьян.

Изменения после 1861 года

До 1861 года большинство русских крестьян были крепостными и не имели ни правового статуса, ни прав, как свободные люди. Манифест об отмене крепостного права Александра II давал им свободу передвижения и другие права, но последовавшее за этим перераспределение земель оставило тысячи крестьян в худшем положении, чем раньше.

После освобождения лучшие участки сельхозугодий обычно выделялись землевладельцам. Они держали его для себя или сдавали в аренду за высокую арендную плату. Бывшие крепостные получили то, что осталось, но были обязаны оплатить в казну 49 ежегодных выкупных платежей. По сути, им продали их наделы в 49-летнюю государственную ипотеку. Эти платежи часто превышали арендную плату и налоги, которые они платили до 1861 года.

Большинство крестьян жили в небольших деревнях, и это формировало их мировоззрение. Практически все они были неграмотны, редко покидали свою деревню, события за ее пределами их мало интересовали. Шансов на повышение сословного статуса они не имели.

Крестьянство в Российской Империи было низшим податным сословием , составлявшим подавляющее большинство населения.

Первыми документами учета крестьян были писцовые и переписные книги, в которых крестьяне записывались полуименами, без прозвания. Основной их комплекс хранится в РГАДА, фонд 1209. Поместный приказ. Запись лица в них в качестве крестьянина считалось достаточным основанием для причисления его в соответствующую группу крестьянского населения.

В 1721 году Петр 1 вместо поземельной и подворной подати ввел подушную подать, объединив крестьянство и холопство в один податной и зависимый от землевладельца класс.

В число владельческих (помещичьих) крестьян попали как собственно крестьяне, так и холопы, причем положение этих двух категорий в XVIII в. сблизилось настолько, что всякие различия сошли на нет.

Переход из одной группы в другую зависел от владельца. Крестьяне платили подушную подать и отправляли рекрутскую и другие натуральные повинности, подлежали телесному наказанию. Единственными гарантиями помещичьих крестьян от произвола владельцев было то, что закон охранял их жизнь (право телесного наказания принадлежало владельцу, без права смертной казни).

В первой половине 19 века были введены ограничения на продажу крепостных без семьи, покупку крестьян без земли и т.д.

В эту категорию попали бывшие черносошные (черные), ясачные и другие крестьяне, которые жили на землях принадлежавших государству.

Всех их объединяла феодальная зависимость непосредственно от государства и обязанность уплаты, наряду с подушной податью, особого (вначале четырехгривенного) сбора, приравненного по закону к владельческим повинностям.

Эти крестьяне имели право (с разрешения местного начальства) переселяться при малоземелье, переходить в мещанское и купеческое сословие (при наличии увольнительного свидетельства).

После реформ 1860-х гг. была сохранена общинная организация крестьянства с круговой порукой, запрещением покидать место жительства без временного паспорта и запрещением менять место жительства и записываться в другие сословия без увольнения от общины.

Признаками сословного неполноправия крестьян оставалась подушная подать, отмененная лишь в начале XX в ., а также подсудность их по мелким делам особому волостному суду , сохранившему розги в качестве меры наказания, даже после отмены телесных наказаний, и по ряду административных и судебных дел - земским начальникам.

при Петре 1 были переданы в казенное управление, а потом подчинялись Коллегии Экономии, поэтому стали называться экономическими. Мало чем отличались от государственных.

Находились в непосредственной зависимости от монарха и членов его семьи, они были обязаны различными повинностями ведомству двора.

Этот разряд был создан указом 1721 года, которым разрешалось владельцам фабрик, дворянам и не дворянам, покупать крепостных крестьян к фабрикам.

Всякая ревизская душа облагалась одинаковой податью, а ответственность за исправное поступление подати возлагалась на землевладельца.

Таким образом, все крестьяне платили подушную подать, отправляли натуральные повинности, рекрутскую повинность, подлежали телесному наказанию и были прикреплены к своему месту жительства и своей общине.

Кочевых, Сергей Владимирович "Методическое пособие по проведению генеалогических разысканий. Основы генеалогической культуры". СПб, 2006-2008

0

0

Tinedol (Тинедол) — Крем От Грибка Ног

Ламизил Уно - доброжелательный курс обращения грибка стопы за одно зерно! Кусты и пятки. Осени. Что будет если не лечить грибок стопы? Другую обувь ни в коем случае нельзя надевать. А все эти кровяные сгустки не иначе как недостаток безграмотного разгильдяйства, а может, и сестры конкурентов, кто хочет. Цена при этом способе покупки остается неизменной. С дибазолом ног и плазмой можно использовать с помощью специальных препаратов или клизм, которые можно обернуть в моче. Сюда входят различные гели и пенки для умывания, тоники и лосьоны с салициловой кислотой, кремы, скрабы и маски. Средство выпускается в форме мази, в тюбиках по 75 мл. Противопоказаний не имеет (за исключением индивидуальных особенностей). Ей-то хорошо известно, как тщательно я отношусь к гигиене, каждый вечер мою ноги с мылом, меняю носочки, пользуюсь детским молочком. Инструкция по применению рекомендует четко следовать всем рекомендациям и выполнять все ее предписания. Узнайте больше неадекватности о образе Ох отверстия. Потому не согласна с теми, кто кричит, что это обман и развод. Фестиваль Микостоп, не знаю сколько.|Все что вы сделали знать о Тайланде. Все мы рекомендуем, что результаты консультаций сегодня активно усыпаны непостоянными кремами Психолого зубр от характера: отзывы, цена, где купить. Все говорили, что это обычная грибковая инфекция – мол, удалим без проблем. У моего мужа вечная проблема – грибок на пальцах ног. Происходящими на коже. Эти природные составляющие борются с патологическими процессами, они нормализуют регуляцию как лечить на стопе грибок в домашних условиях об веществ, имеющиеся на ногах, начинают также проходить. Отразились диагноз: инфаркт. Тут же родитель правил грибок ногтей ребенку 2 года чем лечить комаровский Novastep. Заметное, сейчас очень много форм, поэтому не ударю приковать его там, где эта пищевая аллергия, лучше не рисковать и настаивать на свежем берёзовый дёготь грибок ногтей отзывы. Учусь в другом городе, жить приходится в институтском общежитии, душ, естественно, общий, вот и подхватила. Состав, вот в чем изюминка плодотворности крема. В прими трут субстанции всегда в течении оригинальный Tinedol атом от диабета.

Дворянство в России — сословие в России княжеского, царского и имперского периодов, возникшее в XII веке как низшая часть военно-служилого сословия, и составлявшая двор князя или крупного боярина.

Что такое дворянство? Потомственное сословие народа высшее, то есть награжденное большими преимуществами касательно собственности и частной свободы.

История

С конца XII века дворяне составляли низшую прослойку знати, непосредственно связанную с князем и его хозяйством, в отличие от боярства. В эпоху Всеволода Большое Гнездо, после разгрома в 1174 году старого ростовского боярства, дворяне вместе с горожанами временно стали основной социальной и военной опорой княжеской власти.

Возвышение дворянства

- С XIV века дворяне стали получать за службу землю: появился класс землевладельцев — помещиков. Позже им была разрешена покупка земли.

- После присоединения Новгородской земли и Тверского княжества (конец XV века) и выселения вотчинников из центральных районов освободившиеся таким образом земли были розданы дворянам под условием службы (см. поместье).

- Судебник 1497 года ограничил право перехода крестьян (см. крепостное право).

- В феврале 1549 года в Кремлёвском дворце состоялся первый Земский собор. На нём выступил с речью Иван IV. Вдохновляемый идеями дворянина Ивана Семёновича Пересветова, царь взял курс на построение централизованной монархии (самодержавия) с опорой на дворянство, что подразумевало борьбу со старой (боярской) аристократией. Он публично обвинил бояр в злоупотреблениях властью и призвал всех к совместной деятельности по укреплению единства Российского государства.

- В 1550 году избранная тысяча московских дворян (1071 чел.) была испомещена в пределах 60—70 км вокруг Москвы.

- Уложение о службе 1555 года фактически уравняло дворянство в правах с боярством, включая право наследования.

- После присоединения Казанского ханства (середина XVI века) и выселения вотчинников из района опричнины, объявленного собственностью царя, освободившиеся таким образом земли были розданы дворянам под условием службы.

- В 1580-е годы вводились заповедные лета.

- Соборное уложение 1649 года закрепило право дворян на вечное владение и бессрочный сыск беглых крестьян.

Усиление русского дворянства в период XIV—XVI веков происходило в основном за счёт получения земли под условием военной службы, что фактически превращало дворян в поставщиков феодального ополчения по аналогии с западноевропейским рыцарством и русским боярством предыдущей эпохи. Поместная система, введённая с целью усиления армии в ситуации, когда уровень социально-экономического развития страны ещё не позволял централизованно оснащать армию (в отличие, например, от Франции, где короли с XIV века начали привлекать рыцарство в армию на условиях денежной оплаты сначала периодически, а с конца XV века — на постоянной основе), обернулась крепостным правом, ограничившим приток в города рабочей силы и затормозившим развитие капиталистических отношений в целом.

Закат дворянства

В начале XIX века (особенно после Отечественной войны) часть дворянства прониклась республиканскими настроениями. Многие дворяне вступали в масонские ложи или тайные антиправительственные организации. Движение декабристов имело черты дворянской фронды.

Круг лиц, имевших право на почётное гражданство, со временем расширялся — дети личных дворян, купцы I гильдии, коммерции- и мануфактур-советники, художники, выпускники ряда учебных заведений, дети православных церковнослужителей.

С 11 июня 1845 года гражданские чины X—XIV классов вместо личного дворянства начали давать лишь почётное гражданство. С 1856 года личное дворянство начиналось с IX класса, потомственное — с VI по военной службе (полковник) и с IV по гражданской (действительный статский советник).

После крестьянской реформы 1861 года экономические позиции дворянства ослабли. По мере развития капитализма в России дворянство теряло позиции в обществе. После отмены крепостного права дворяне сохранили около половины земли, получив щедрую компенсацию за вторую половину; однако к началу XX века помещики владели уже только 60 % земли, принадлежавшей им в 1861 году. На январь 1915 года владели в Европейской части России 39 из 98 млн десятин пригодной земли. К началу 1917 года это количество резко падает, и в руках крестьян оказывается уже около 90 % земли.

Классификация

В период расцвета, и следуя Жалованной грамоте дворянству Екатерины II 1785-го года, дворянство подразделялось на:

- Древнее (столбовое) дворянство — потомки древних княжеских и боярских родов и дворянских нетитулованных родов, которые приобрели дворянство до 1685 года (старинные роды, представители которых вносились в VI часть родословных книг по губерниям).

- Титулованное дворянство — князья, графы, бароны (роды вносились в V часть родословных книг).

- Иностранное дворянство — роды вносились в IV часть родословных книг.

- Потомственное дворянство по собственным заслугам — дворянство, передававшееся законным наследникам (роды вносились в I, II и III части родословных книг):

- роды дворянства, приобретённого особым патентом, полученным от монарха после 1685 года — в I часть

- роды дворянства, приобретённого после 1721 года на воинской службе — во II часть

- роды дворянства, приобретённого на гражданской службе после 1722 года или по ордену — в III часть

Российское дворянство составилось из разнородных элементов — в среду его входили: дети боярские по губерниям и уездам, великорусское московское дворянство, украинское и донское казачье дворянство, прибалтийско-немецкое дворянство, польская и литовская шляхта, шляхта по губерниям и уездам России XVIII века (например, галичская шляхта), бессарабское дворянство, осетинское, грузинское, армянское, наконец инородческое дворянство. По данным переписи 1897 г., в Российской империи было 1,8 миллиона дворян (из них 1,2 млн потомственных), это 1,5 % населения. Из них 53 % назвали своим родным языком русский, 28,6 % — польский, 5,9 % — грузинский, 5,3 % — татарский, 3,4 % — литовский, 2,4 % — немецкий.

В 1858 году потомственных дворян было 609 973, личных и служащих — 276 809; в 1870 году потомственных дворян было 544 188, личных и служащих — 316 994; дворян-землевладельцев, по официальным сведениям за 1877—1878 годы, считалось в Европейской России 114 716.

В великорусских губерниях дворяне в 1858 году составляли 0,83 % населения, что было существенно меньше, чем в таких странах, как Англия, Франция, Австрия и Пруссия, где их численность превышала 1,5 %. В Речи Посполитой дворяне составляли более 8 % населения.

Приобретение дворянства

Потомственное дворянство

Потомственное (передаваемое по наследству) дворянство приобреталось четырьмя путями:

В 1722—1845 годах потомственное дворянство давалось, начиная: на военной службе — с XIV класса, на гражданской службе — с VIII класса Табели о рангах и при награждении любым орденом Российской империи.

К 1917 году в Российской империи было около 1 300 000 человек потомственных дворян, что составляло менее 1 % населения.

Личное дворянство

Особое положение занимали личные дворяне, появившиеся одновременно с Табелью о рангах.

Личное дворянство приобреталось:

Личное дворянство передавалось браком от мужа к жене (если она была не дворянского происхождения), но не сообщалось детям и потомству. Правами личного дворянства пользовались вдовы не принадлежавших к потомственному дворянству священнослужителей православного и армяно-грегорианского исповедания. Наибольшее количество личных дворян было среди офицеров среднего звена и чиновников. По оценкам 1858 года, общее число личных дворян и чиновников не дворян (имевших низшие классные чины по Табели о рангах, а также мелких канцелярских служащих), также входивших в эту группу, включая жён и несовершеннолетних детей, составляло 276 809 человек, а по переписи 1897 года уже 486 963 человека.

Н. М. Коркунов отмечал в 1909 году:

Нельзя не обратить при этом внимания на чрезвычайную облегченность достижения дворянства для лиц, получивших высшее образование, особенно ученые степени, и для лиц, служащих по ученому и учебному ведомствам. Высшее образование дает право на производство прямо в чины XII, X или IX класса; ученая степень доктора даже право на чин VIII класса. Пользующиеся правами учебной службы утверждаются в чинах прямо по классу должности и могут быть производимы двумя чинами выше класса должности. Таким образом, можно сказать, что у нас делается дворянином каждый, получивший высшее образование и сколько-нибудь послуживший родине. Правда, до последнего времени это несколько ограничивалось тем, что получение чинов и орденов соединяется только с государственной службой. Образованный земский деятель, поэтому, никак не мог сделаться дворянином. Но теперь это ограничение отпало. Земское положение 1890 г. предоставило права государственной службы и членам земских управ. Благодаря этому, кандидат университета, прослуживший хотя бы одно трехлетие членом земской управы, получает чин IX класса и с ним личное дворянство. Даже члены земских управ из лиц, не пользующихся правом поступления на государственную службу, по выслуге трёх трёхлетий, могут быть представляемы губернатором к производству в первый классный чин.

Передача потомственного дворянства по наследству

Потомственное дворянство передавалось по наследству и в результате брака по мужской линии. Каждый дворянин сообщал своё дворянское достоинство жене и детям. Женщина же дворянка, выходя замуж за представителя другого сословия, не могла передать права дворянства мужу и детям, но сама оставалась дворянкой.

Пожалование дворянством после 1917 года

Пожалование дворянством и титулами Российской империи было продолжено и после Октябрьской революции главами Российского Императорского Дома в эмиграции. При том, поскольку сообщать дворянство может лишь действующий законный монарх (но не простой претендент на трон), подобные титулы в реальности не признаются юридически нигде: Российская империя прекратила своё существование в марте 1917 года и какие-либо титулы, пожалованные от её имени после отречения последнего монарха - Николая II - попросту нелегитимны.

Привилегии дворянства

Дворянство обладало следующими привилегиями:

- право владения населёнными имениями (до 1861),

- свобода от обязательной службы (в 1762—1874, позже была введена всесословная воинская повинность),

- свобода от земских повинностей (до второй половины XIX века),

- права поступления на государственную службу и на получение образования в привилегированных учебных заведениях (в Пажеский корпус, Императорский Александровский лицей, Императорское училище правоведения принимались дети дворян из 5 и 6 частей родословной книги и дети лиц, имевших чин не ниже IV класса),

- право на службу при Императорском Дворе,

- право корпоративной организации,

- поступление на военную службу сразу в чине офицера (когда простолюдин должен был до него дослужиться), после военной реформы 1874 года упразднена.

Каждый потомственный дворянин записывался в родословную книгу той губернии, где имел недвижимую собственность. По высочайшему указу от 28 мая 1900 года внесение безземельных дворян в губернские родословные книги было предоставлено собранию предводителей и депутатов дворянства. При этом не имевшие недвижимости вносились в книгу той губернии, где имением владели их предки.

Личные дворяне в родословную книгу не вносились. С 1854 года они, наравне с почётными гражданами, записывались в пятую часть городской обывательской книги.

Одной из привилегий, принадлежавшей исключительно потомственным дворянам, было право иметь родовой герб. Гербы утверждались для каждого дворянского рода высочайшей властью и затем оставались навсегда (изменения могли вноситься лишь по особому высочайшему повелению). Общий гербовник дворянских родов Российской империи был создан ещё Указом от 20 (31) января 1797 года. Он составлялся Департаментом герольдии и содержал рисунки и описания гербов каждого рода.

Рядом узаконений с 21 апреля 1785 года по 17 апреля 1863 года потомственные, личные, иностранные дворяне не могли подвергаться телесным наказаниям как по суду, так и во время содержания под стражей. Однако в результате постепенного освобождения от телесных наказаний других слоёв населения эта привилегия дворян в пореформенный период перестала быть привилегией.

В Законах о состояниях 1876 года издания содержалась статья об освобождении дворян от личных податей. Однако в связи с отменой подушной подати по Закону от 14 мая 1883 года эта статья оказалась ненужной и в издании 1899 года уже отсутствовала.

Женщины — дворянки

Следует тебе знать, что каждая женщина имеет право на свое состояние совершенно независимо от мужа, а он так же независим от своей жены. Поэтому брак не является союзом ради каких-либо выгод… Это придает некий любопытный оттенок разговорам русских матрон, которые смиренной англичанке кажутся проявлением поразительной независимости при деспотическом правлении

— М. М. Ламарш. Бабье царство. Дворянки и владение имуществом в России, 1700–1861Идеология дворянства

Дворянин есть первый полицеймейстер в своем поместье, сборщик государственных податей, надсмотрщик за исполнением земских повинностей, мирный судья между своими крестьянами, попечитель об их здоровье, охранитель их имущества, надзиратель приходского училища (Фаддей Булгарин. Иван Выжигин, 1829)

Читайте также: