Сколько форм вины в уголовном законе

Обновлено: 28.06.2024

В соответствии со ст. 5 УК (принцип вины) лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается.

Вина – это психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию, предусмотренному уголовным законом, и его последствиям. Вина состоит из двух элементов: интеллектуального и волевого. Различные сочетания интеллектуального и волевого элементов образуют две формы вины – умысел и неосторожность.

Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности (ч. 1 ст. 24 УК). Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК (ч. 2 ст. 24 УК).

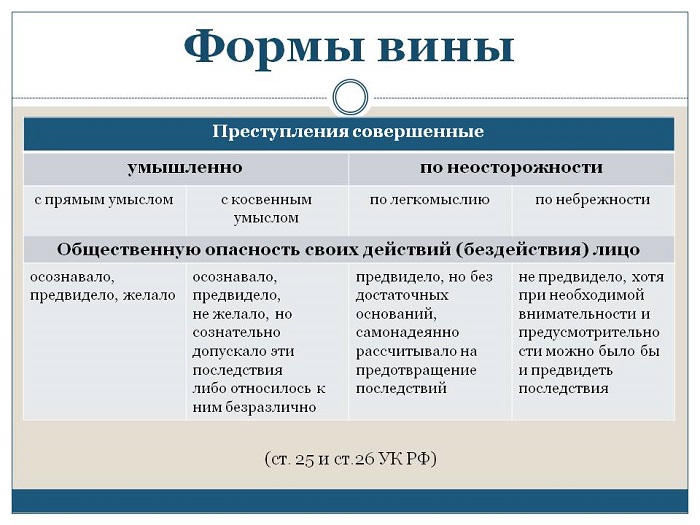

Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом (ч. 1 ст. 25 УК). Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности (ч. 1 ст. 26 УК).

Лицо несет полную ответственность за свои поступки только при условии, что оно совершило их, обладая свободой воли, понимаемой как способность выбирать линию социально значимого поведения. Эта способность включает в себя отражательно-познавательный и преобразовательно-волевой элементы, которые воплощены в уголовно-правовой категории вменяемости, являющейся предпосылкой вины, поскольку виновным может признаваться только вменяемое лицо, которое способно отдавать отчет своим действиям и руководить ими.

Предметом волевого отношения субъекта являются те же фактические обстоятельства, которые составляют предмет интеллектуального отношения и характеризуют деяние как тот или иной вид преступления. Делается это на основании оценки доказательств, установленных по делу.

Юридическое значение формы вины сводится к тому, что она:

- является субъективной границей, отделяющей преступное поведение от непреступного;

- определяет квалификацию преступления, если законодатель дифференцирует уголовную ответственность за совершение общественно опасных деяний, сходных по объективным признакам, но различающихся по форме вины;

- может служить важным критерием индивидуализации уголовной ответственности и наказания;

- в сочетании со степенью общественной опасности деяния служит критерием законодательной классификации преступлений: к категории особо тяжких относятся только умышленные преступления (ст. 15 УК);

- предопределяет условия отбывания наказания в виде лишения свободы: лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, отбывают наказание, по общему правилу, в колониях-поселениях, а лица, осужденные за умышленные преступления, – в колониях-поселениях, в исправительных колониях общего, строгого или особого режима либо в тюрьме (ст. 58 УК).

Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом (ч. 1 ст. 25 УК). Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления (ч. 2 ст. 25 УК). Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично (ч. 2 ст. 25 УК).

По моменту возникновения преступного намерения умысел подразделяется на:

- заранее обдуманный умысел – намерение совершить преступление осуществляется через более или менее значительный промежуток времени после его возникновения;

- внезапно возникший умысел – реализуется в преступлении сразу же или через незначительный промежуток времени после его возникновения.

Внезапно возникший умысел подразделяется на:

- простой внезапно возникший умысел – умысел, при котором намерение совершить преступление возникло у лица в нормальном психическом состоянии и было реализовано сразу же или через незначительный промежуток времени после возникновения;

- аффектированный умысел – поводом к возникновению намерения совершить преступление являются неправомерные или аморальные действия потерпевшего в отношении виновного или его близких.

В зависимости от степени определенности представлений субъекта о важнейших фактических и социальных свойствах совершаемого деяния умысел может быть определенным (конкретизированным) или неопределенным (неконкретизированным), а также альтернативным (при котором лицо предвидит примерно одинаковую возможность наступления двух или большего числа индивидуально-определенных последствий).

Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности (ч. 1 ст. 26 УК). Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий (ч. 2 ст. 26 УК).

Главное отличие легкомыслия от косвенного умысла заключается в содержании волевого элемента. Если при косвенном умысле лицо сознательно допускает наступление общественно опасных последствий, т.е. одобрительно относится к ним, то при легкомыслии, наоборот, лицо стремится не допустить их наступления, относится к ним отрицательно.

Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия (ч. 3 ст. 26 УК).

Объективный критерий небрежности (долженствование) имеет нормативный характер и означает обязанность лица предвидеть наступление общественно опасных последствий с соблюдением требований необходимой внимательности и предусмотрительности. Субъективный критерий небрежности (возможность предвидения) означает персональную способность лица в конкретной ситуации и с учетом его индивидуальных качеств предвидеть возможность наступления общественно опасных последствий

Формы и виды вины

Интеллектуальный момент

Лицо осознает общественную опасность своих действий, предвидит возможность или неизбежность их наступления

Волевой момент

Желает наступления последствий

Интеллектуальный момент

Лицо осознает общественную опасность своих действий, предвидит возможность их наступления

Волевой момент

Не желает, но сознательно допускает эти последствия либо относится к ним безразлично

Интеллектуальный момент

Лицо предвидит возможность наступления общественно-опасных последствий своих действий

Волевой момент

Без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает на предотвращение этих последствий

Интеллектуальный момент

Лицо не предвидит возможность наступления общественно-опасных последствий своих действий

Волевой момент

При необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия

Вопрос 57. Акты адвокатского расследования: виды, формы, структура, содержание и значение.

Вопрос 57. Акты адвокатского расследования: виды, формы, структура, содержание и значение. Как представляется, вопрос о понятии акта адвокатского расследования носит исключительно теоретический характер, поскольку в УПК не только не определен данный акт, но и вообще нет

Вопрос 60. Перекрестный допрос в уголовном процессе. Понятие, виды, особенности тактики.

Вопрос 60. Перекрестный допрос в уголовном процессе. Понятие, виды, особенности тактики. Перекрестный допрос – это допрос лица одновременно различными участниками уголовного процесса. Основные цели такого допроса – это проверка и опровержение сведений, которые сообщает

Вопрос 83. Сроки в гражданском праве. Понятие, виды, порядок исчисления. Исковая давность.

Вопрос 83. Сроки в гражданском праве. Понятие, виды, порядок исчисления. Исковая давность. Срок – период времени, имеющий начало, продолжительность и окончание. Установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной

Вопрос 90. Обязательственные правоотношения. Понятие, основания возникновения, виды, субъекты, объекты, содержание.

Вопрос 90. Обязательственные правоотношения. Понятие, основания возникновения, виды, субъекты, объекты, содержание. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить

Вопрос 174. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве. Понятие, значение, виды, последствия пропуска, исчисление, продление, восстановление.

Вопрос 174. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве. Понятие, значение, виды, последствия пропуска, исчисление, продление, восстановление. Процессуальный срок –определенныйпромежуток или момент времени, с которыми процессуальный закон связывает возможность

Вопрос 294. Понятие, признаки и элементы состава преступлений, его значение. Виды составов.

Вопрос 294. Понятие, признаки и элементы состава преступлений, его значение. Виды составов. Состав преступления – законодательная модель, которая характеризуется минимальным набором (совокупностью) необходимых признаков, характеризующих общественно опасное деяние как

Вопрос 298. Общественно опасные последствия: понятие, основные черты, виды, уголовно-правовое значение.

Вопрос 299. Причинная связь в уголовном праве: понятие, критерии установления и значение.

Вопрос 299. Причинная связь в уголовном праве: понятие, критерии установления и значение. Причинная связь представляет собой объективно существующую взаимосвязь между общественно опасным деянием (действием или бездействием) и наступившим неблагоприятным последствием,

Вопрос 305. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. Их ограничение объективными и субъективными свойствами деяния.

Вопрос 305. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. Их ограничение объективными и субъективными свойствами деяния. Законом установлено, что лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части УК,

Вопрос 308. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении. Виды соучастников, основания и пределы их ответственности. Эксцесс исполнителя преступления.

Вопрос 308. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении. Виды соучастников, основания и пределы их ответственности. Эксцесс исполнителя преступления. Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении

Вопрос 309. Виды и формы соучастия и их юридическое значение.

Вопрос 310. Понятие, виды и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния.

Вопрос 310. Понятие, виды и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, – это такие обстоятельства, при которых поведение человека, направленное на достижение позитивной цели и вынужденно причиняющее

Вопрос 311. Необходимая оборона: понятие, виды, значение, условия правомерности, ответственность за вред, причиненный с превышением пределов обороны.

Вопрос 311. Необходимая оборона: понятие, виды, значение, условия правомерности, ответственность за вред, причиненный с превышением пределов обороны. Необходимая оборона – это правомерная защита от общественно опасного посягательства, реализуемая в причинении вреда

Вопрос 409. Виды проверки судебных решений, не вступивших в законную силу, в уголовном судопроизводстве: понятие, значение, требования, предъявляемые к жалобам.

Вопрос 409. Виды проверки судебных решений, не вступивших в законную силу, в уголовном судопроизводстве: понятие, значение, требования, предъявляемые к жалобам. Право на обжалование судебных решений в уголовном процессе есть по своей сущности реализация в порядке,

§ 1. Понятие и виды квалификации преступлений в уголовном праве

§ 1. Понятие и виды квалификации преступлений в уголовном праве Общим и специальным проблемам квалификации преступлений всегда уделялось пристальное внимание юристов – теоретиков и практиков. Неслучайно этой проблеме посвящены многочисленные научные фундаментальные

23. Понятие, виды, значение и содержание сервитутов

23. Понятие, виды, значение и содержание сервитутов Сервитут – ограниченное право пользования чужой вещью.Собственник вещи, обремененной сервитутом, обязан терпеть пользование своей вещью другим лицом (другими лицами). Сервитутные отношения связывают собственника вещи

Формы вины в уголовном праве представлены посредством психического отношения человека к тому поступку, который им совершил. Виновность относится к деяниям, носящим общественно опасный характер. Законодательство говорит о проявлении в форме активной или пассивной деятельности. Криминальный признак противоправных посягательств – наличие вины. Российский законодатель предусматривает, что ответственность наступает при наличии рассматриваемого признака.

Содержание

Государство признаёт одним из признаков, посредством которых характеризуется состав преступления, вину. Учебники указывают на субъективные предпосылки наступления ответственности. Зафиксировать необходимо, что человек, совершивший преступный поступок, будет отвечать за него, если доказана его виновность. Данная схема утверждает, что лицо не может отвечать за причинение вреда, которое причинено невиновно.

Вина в уголовном праве понимается как отношение человека к совершённому поступку. Такое отношение носит психический характер. Википедия и прочие источники указывают, что при рассмотрении вины со стороны социального понятия она характеризуется посредством правил и обычаев, которые сложились в обществе.

Сущность виновности определяется в отрицательном отношении человека к таким требованиям.

Статья 24 УК РФ предусматривает различные формы вины.

Для раскрытия содержания рассматриваемого понятия следует опираться на:

- понимание в материалистическом смысле сознаний, поступков;

- рассмотреть ответственность;

- свободу.

После учёта указанных признаков можно выделять вину как явление, существующее в реальности. Деяние совершается в действительности, которая носит объективный характер. Концепция, существующая в российской науке, утверждает, что оценочное понятие виновности не должно использоваться. Китай и некоторые иные страны поддерживают такую теорию.

Форма вины в российском уголовном праве, а также её признаки оцениваются органами, проводящими расследование по делам, судебными инстанциями. Это не является косвенным признаком того, что вина становится оценочным понятием. Если кратко, то уголовный процесс в связи с этим не рассматривает понятие как оценочное.

Значение

На лекциях рассматриваются вопросы относительно того, какое значение придаётся понятию вины:

- Определение виновности содержится в ст. 24 по УК РФ. Это означает, что она является основанием для применения уголовной ответственности. Прямой смысл указывает на обязательность данного признака состава.

- Исправительный момент достигается после того, как установлена вина. Даётся возможность разграничить разные деяния.

- Разновидность вины имеет значение для установления степени опасности и характера совершённых действий виновным.

Изменение квалификации содеянного зависит от того, какие виды вины существуют в уголовном праве. Помимо этого, требуется установить связь между частями состава.

Структура и характеристики

Причинённый вред оценивается в зависимости от того, какова степень виновности лица в содеянном.

Обращение к литературе позволяет выделить два момента в вине:

Первый пункт понимается как сознание человеком опасности своего поведения, понимание того, какие наступят последствия. Соотношение перечисленных моментов устанавливается на практике в каждом индивидуальном случае.

Зарубежные авторы понимают под степенью виновности количественное выражение степени рассматриваемого понятия. Сущность понятия понимается с точки зрения возможности и неизбежности. Деяние может быть неосторожным либо умышленным. В совокупности также допускается использование таких форм.

Теории

В науке называют три основные концепции вины.

В различных учебных заведениях системы МВД и прочих правоохранительных органов при изучении уголовного права основной акцент делается на то, какие формы вины имеют место в реальности. Первые два подхода имеют меньшее количество приверженцев, нежели последний.

Формы

За последний год в литературе всё чаще стал обсуждаться вопрос об имеющихся формах виновности, в частности, акцент делается на то, в чём проявляется та или иная разновидность и могут ли они существовать в совокупности. Формы вины понимаются авторами как определённое соотношение, которое установлено уголовным законодательством. Подразумевается сочетание таких элементов, как воля лица, совершающего противоправное посягательство, а также его осознание происходящей ситуации. Таким образом, даётся характеристика его отношению к содеянному.

К примеру, в нормах уголовного закона находят закрепление такие формы виновности:

- умысел, который характеризуется в положениях статьи 25 УК;

- действия, совершённые по неосторожности (в таком случае формы закрепляются в положениях статьи 26 УК).

Правоприменитель особое внимание должен уделять диспозиции нормы. Это связано с тем, что в них прямо прописана форма совершения того или иного действия. В ситуации, когда такая форма не закреплена законодателем в указанных нормах – она подразумевается. Понять её можно, изучив и поняв норму.

Умысел

Форма виновности на практике может быть двойной, однако встречается она достаточно редко. Зачастую в практике правоприменителей встречаются дела, в которых действия виновным совершаются в умышленной форме. Виновность в её умышленном понимании представлена как осознание человеком последствий от действий, которые им совершены.

Выделяются две разновидности умысла:

- Прямой. В таком случае человек совершает определённое действие, имея своей целью достижение того или иного результата. Примером выступает ситуация, когда мужчина, имея целью месть неверной женщине, убивает её животное либо совершает иные противоправные действия, результатом которых станет гибель женщины.

- Косвенный. В этом случае виновное лицо действует исходя из побочного эффекта. То есть его действия являются сопутствующими относительно основного умысла. Пример рассматриваемой разновидности может быть таким. Гражданин Н. пожелал получить выплаты, носящие страховой характер. Объект, за который они должны выплачиваться – его имущество, подвержено пожару. Для этого Н. поджигает свой дом, несмотря на то что внутри в это время находится жена Н. В момент совершения Н. должен был понимать, какие жестокие последствия могут наступить от его деятельности, однако в качестве основного замысла выступает получение выплат.

В данной ситуации гибель женщины будет рассматриваться как фактор, имеющий сопутствующее значение. Также его можно определить как косвенный умысел.

Неосторожность

Предполагается, что виновное лицо не имеет возможности отдавать себе отчёт в том, что последует за совершением им того или иного действия. Понимается неосторожность на практике как легкомысленное отношение к поступкам. Примером может быть передвижение на автомобиле с превышением установленной скорости, при котором допускается наезд на пешехода. Кроме того, человек может надеяться на то, что сможет предотвратить наступившие последствия. К примеру, гражданин поджёг дом, чтобы получить страховку, и надеялся спасти из горящего помещения жену, но у него не получилось.

Неосторожность имеет несколько схожих черт с умыслом в его косвенном проявлении. В некоторых странах законодательные акты предусматривают такое понятие, как противоправное поведение. В нашей стране ситуация, когда лицо совершает деяние при условии непонимания характера своих действий, признаётся деянием, совершённым с неосторожностью.

Зачастую рассматриваемая форма виновности предусматривает наступление не менее значимых последствий, нежели умышленная.

В такой ситуации выделяют две разновидности неосторожности:

Основное отличие между указанными формами – предвидел ли человек наступление определённого результата от своих действий или нет.

Невиновное причинение вреда

Казус, носящий уголовно-правовой характер, также именуется причинением вреда, совершённым невиновно. Он имеет место, когда человек, совершивший посягательство в силу определённых причин, не мог осознавать степень опасности своих действий для общества. Кроме того, отсутствовала возможность предвидения таких последствий. В настоящее время наличие казуса признаётся в ситуации, когда человек предвидел то, что наступят те или иные последствия, но не смог предотвратить их. Причиной тому стало несоответствие его качественных характеристик психофизиологии требованиям адаптации к экстремальным случаям либо перегрузкам для нервной или психической системы.

В качестве примера можно указать реализацию человеком поддельных денег. Условием выступает то, что лицо не имело понятия, что деньги являются фальшивыми. Принцип виновности закреплён законодателем в статье 5 УК. Он говорит о том, что человек подлежит ответственности за те действия, которые прямо закреплены в уголовном законе. Статья 28 УК предусматривает ситуации, когда исключается уголовная ответственность.

К ним относится:

- Ситуация, когда человек совершает действия, но при этом не осознаёт происходящего. Также допускается, что он не имеет возможности осознавать опасности своих действий для общественности. Посягательства носят активный или пассивный характер. Виновный не предвидит того, что наступят те или иные общественно опасные последствия. Кроме того, согласно обстоятельствам совершения указанных действий не имеет возможности их предвидеть.

- Ещё одна ситуация, когда действия совершаются невиновно, – человек, совершающий действия, предвидит возможность наступления последствий, которые угрожают общественности. Однако у него нет возможности предотвратить наступление этих последствий, так как его психофизиологические качества не соответствуют требованиям, предъявляемым в экстремальных ситуациях либо при различных перегрузках психики.

Перечисленные ситуации являются исключительными и должны учитываться на практике.

Преступления с двумя формами вины

Чаще всего противоправные посягательства совершаются при наличии одной из перечисленных формулировок виновности. Однако часть квалифицированных составов предусматривает наличие двух форм вины в одно и то же время.

Данная ситуация понимается как:

- наличие у человека умысла на совершение того или иного действия;

- к последствиям от таких действий относится с неосторожностью.

Подобная ситуация в практической деятельности может возникнуть, когда действия, совершённые лицом с умыслом, вызвали конкретные последствия. Однако такой результат не входил в планы виновного. Это говорит о том, что человек не имел желания и не допускал возможности реализации таковых последствий.

Как пример, двойная формулировка встречается при причинении вреда здоровью личности. Результатом совершённых действий становится гибель жертвы. В этой ситуации преступник понимал, что его действия носят опасный характер, предвидел наступление последствий, но только таких, которые выражаются в причинении вреда здоровью. Смерть в умысел не входила.

1. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности.

2. Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Комментарии к ст. 24 УК РФ

1. Комментируемая статья (вместе с другими нормами гл. 5 УК) образуют правовой механизм реализации принципа вины, провозглашенного в ст. 5 УК, в соответствии с которым уголовная ответственность за совершение общественно опасных деяний и за причинение вредных последствий возможна только при наличии вины, а объективное вменение не допускается.

2. Вина - это психическое отношение лица к совершенному им общественно опасному деянию, предусмотренному уголовным законом, и его общественно опасным последствиям.

Элементами вины являются сознание и воля, которые в своей совокупности образуют ее содержание. Таким образом, вина характеризуется двумя компонентами: интеллектуальным и волевым. Различные предусмотренные законом сочетания интеллектуального и волевого элементов образуют две формы вины: умысел и неосторожность, описанные в ст. ст. 25 и 26 УК, по отношению к которым вина является родовым понятием.

Признать лицо виновным - значит установить, что оно совершило преступление либо умышленно, либо по неосторожности. Следовательно, доказывание умышленного или неосторожного характера совершенного преступления - это форма познания судом реального факта, существующего вне сознания судей и независимо от него. Познание этого факта осуществляется путем оценки собранных по делу доказательств, относящихся ко всем объективным обстоятельствам совершенного преступления.

3. Сознание и воля - элементы психической деятельности человека. Находясь в тесном взаимодействии, интеллектуальные и волевые процессы не могут противопоставляться друг другу; всякая интеллектуальная деятельность включает и волевые элементы, а волевая, в свою очередь, включает интеллектуальные элементы. Вместе с тем между сознанием и волей имеется различие. Предметное содержание каждого из них в конкретном преступлении определяется конституцией состава данного преступления.

Интеллектуальный элемент вины носит отражательно-познавательный характер. Он включает представление об объекте посягательства и осознание характера совершенного деяния, а также дополнительных объективных признаков (место, время, обстановка и т.п.), если они введены законодателем в состав данного преступления. В преступлениях с материальным составом интеллектуальный элемент включает, кроме того, и предвидение (либо возможность предвидения) общественно опасных последствий.

Содержание волевого элемента вины также определяется конструкцией состава конкретного преступления. Предметом волевого отношения субъекта является очерченный законодателем круг фактических обстоятельств, определяющих юридическую сущность преступного деяния. Сущность волевого процесса при совершении умышленных преступлений заключается в сознательной направленности на достижение поставленной цели, а при неосторожных - в неосмотрительности, нерадивости, проявленных лицом в поведении, предшествующем наступлению вредных последствий. Сущность волевого процесса в неосторожных преступлениях состоит в неосмотрительности, беспечности; в том, что лицо не напрягает своих психических усилий, чтобы избежать причинения общественно опасных последствий своего поведения, хотя имеет возможность сделать это.

4. Различия в содержании, интенсивности и определенности интеллектуальных и волевых процессов, протекающих в психике субъекта преступления, лежат в основе деления вины на формы, а в пределах одной и той же формы - на виды.

Форма вины - это установленное уголовным законом определенное соотношение (сочетание) элементов сознания и воли совершающего преступление лица, характеризующее его отношение к деянию. Уголовное законодательство предусматривает две формы вины: умысел и неосторожность. Вина реально существует только в определенных законодателем формах и видах, вне их вины быть не может. Формы вины наряду с мотивами преступления подлежат доказыванию по каждому уголовному делу (п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ).

Форма вины в конкретных преступлениях либо указывается в диспозициях статей Особенной части Уголовного кодекса, либо может подразумеваться или устанавливаться путем толкования нормы.

Если характер действий явно указывает на то, что данное преступление совершается только с умыслом, то форма вины может и не указываться в диспозиции уголовно-правовой нормы. К таким преступлениям относятся, например, кража, разбой, изнасилование, клевета, терроризм, получение и дача взятки. Форма вины может быть не указана и в тех случаях, когда об умышленном характере преступления свидетельствует тот или иной способ законодательного описания деяния, т.е. используются специальные приемы законодательной техники. К таковым относятся, например, указание на заведомую незаконность действий (ст. 299 УК - привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), на злостный характер действий или бездействия (ст. 157 УК - злостное уклонение от оплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Об умышленном характере преступления может свидетельствовать указание в диспозиции статьи Особенной части УК на специальный мотив или специальную цель деяния.

5. Юридическое значение формы вины многообразно.

Во-первых, форма вины служит границей, отделяющей преступное поведение от непреступного. Это проявляется в случаях, когда уголовная ответственность установлена законом только за умышленное совершение общественно опасного деяния (например, ст. 115 УК).

Во-вторых, форма вины определяет квалификацию преступления, если в законе ответственность за совершение общественно опасных деяний, сходных по объективным признакам, дифференцирована в зависимости от формы вины. Так, форма вины служит разграничительным критерием квалификации убийства (ст. 105 УК) и причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК), причинения тяжкого вреда здоровью (ст. ст. 111 и 118 УК), уничтожения или повреждения имущества (ст. ст. 167 и 168 УК), уничтожение или повреждение лесных насаждений (ч. ч. 1 и 2 ст. 261 УК).

В-третьих, форма вины определяет степень общественной опасности преступления, наказуемого при любой форме вины (заражения венерическим заболеванием или ВИЧ-инфекцией и т.д.).

В-четвертых, вид умысла или неосторожности, не влияя на квалификацию преступления, может служить важным критерием индивидуализации наказания. Преступление, по общему правилу, более опасно, если оно совершено с прямым умыслом, нежели с косвенным, а преступное легкомыслие обычно опаснее небрежности.

В-пятых, форма вины в сочетании со степенью общественной опасности деяния служит критерием законодательной классификации преступлений: в соответствии со ст. 15 УК к категориям тяжких и особо тяжких относятся только умышленные преступления.

В-шестых, форма вины предопределяет условия отбывания наказания в виде лишения свободы. Согласно ст. 58 УК лица, осужденные к этому виду наказания за преступления, совершенные по неосторожности, отбывают наказания в колониях-поселениях, а лица, осужденные за умышленные преступления, - в исправительных колониях общего, строгого или особого режима либо в тюрьме.

6. Некоторые правовые последствия совершения преступления обусловлены исключительно умышленной формой вины (например, установление рецидива преступлений), другие различаются в зависимости от формы вины (например, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания либо замена назначенного наказания более мягким видом связаны с категориями преступлений, находящимися в зависимости от формы вины).

7. В ч. 2 ст. 24 впервые закреплено положение о том, что деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь при условии, что это специально предусмотрено конкретной уголовно-правовой нормой Особенной части УК, т.е. когда в этой норме прямо указано на неосторожную форму вины. Например, нарушение ветеринарных правил является преступлением при условии, что оно повлекло по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия (ст. 249 УК).

Уголовный кодекс предусматривает ответственность за некоторые преступления, которые могут совершаться как с умышленной формой вины, так и по неосторожности (например, ст. 252 УК - загрязнение морской среды, ст. 283 УК - разглашение государственной тайны).

1. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности.

2. Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса .

Комментарий к статье 24 УК РФ

1. Комментируемая статья раскрывает и конкретизирует содержание принципа вины (ст. 5) и вытекающей из него виновности как одного из признаков преступления (ст. 14).

Уголовный кодекс нормативно определяет и проводит принцип субъективного вменения: лицо может нести ответственность за содеянное и за причиненные им последствия только при наличии вины, а именно при соответствующем психическом отношении к содеянному в виде умысла или неосторожности. Вина лица должна устанавливаться не сама по себе, а по отношению ко всем юридически значимым обстоятельствам преступления, являющимся признаками соответствующего состава преступления или отягчающим наказание.

3. Для целей уголовно-правовой борьбы с преступностью необходимым и достаточным является прикладное значение понятий умысла и неосторожности, которое исторически сложилось в законодательстве и судебной практике на основе психологии.

В ряде статей Особенной части УК прямо указано, что соответствующее преступление может быть совершено только умышленно (ст. ст. 105, 111 - 115 и др.). В других статьях, наоборот, подчеркнута неосторожность как единственно возможная форма вины (ст. ст. 109, 118, 124, 143, 168, 216, 218, 219 и др.).

Часть 2 комментируемой статьи свидетельствует о том, что если в диспозиции статьи Особенной части УК не указана конкретная форма вины в основном или квалифицированном составе преступления, то вина может быть либо только умышленной (в одних составах) или же умышленной и неосторожной (в других составах). Применительно к каждому составу преступления содержание вины устанавливается путем толкования уголовного закона с учетом особенностей объективной стороны преступления, включенных в число признаков его состава характеристик мотива и цели деяния (наличие последних свидетельствует только о прямом умысле) и иных обстоятельств. Так, например, характеристиками исключительно умышленной формы вины являются заведомость, совместность, злостность, незаконность, угроза, посягательство, принуждение, уклонение и т.п. (см. Постановление Пленума ВС РФ от 03.04.2008 N 3).

--------------------------------

Например, применительно к ч. 2 ст. 105 УК см. об этом: Постановление Пленума ВС РФ от 27.01.1999 N 1.

Так, действия водителя транспортного средства, поставившего потерпевшего в результате происшествия в опасное для жизни или здоровья состояние и в нарушение требований Правил дорожного движения не оказавшего ему необходимую помощь, если он имел возможность это сделать, подлежат квалификации по ст. 125 УК. При этом под заведомостью оставления без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии, следует понимать случаи, когда водитель осознавал опасность для жизни или здоровья потерпевшего, который был лишен возможности самостоятельно обратиться за медицинской помощью вследствие малолетства, старости, болезни или беспомощного состояния (например, когда водитель скрылся с места происшествия, не вызвал скорую медицинскую помощь, не доставил пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и т.п.) (см. Постановление Пленума ВС РФ от 09.12.2008 N 25).

4. Формы вины, а также виды умысла (прямой и косвенный) и неосторожности (легкомыслие и небрежность) отличаются друг от друга, а также от невиновного причинения вреда различным соотношением элементов сознания и воли как к деянию (действию или бездействию), а в материальных составах - и к наступившим последствиям (см. коммент. к ст. ст. 25, 26, 28).

5. Форма вины имеет значение не только для квалификации преступлений и их разграничения от иных правонарушений (например, уголовная ответственность за налоговые преступления, за различные уклонения возможна только при наличии прямого умысла - см. п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 28.12.2006 N 64), но и для решения ряда других юридически значимых вопросов: при категоризации преступлений (ст. 15 УК) и назначении наказания по их совокупности (ст. 69 УК); для установления рецидива, при котором принимаются во внимание только умышленные преступления (ст. 18 УК); при решении вопроса об ответственности за приготовление, покушение (ст. 30 УК) и при добровольном отказе от доведения преступления до конца (ст. 31 УК), за соучастие в преступлении (ст. 32 УК), что возможно лишь при умышленной деятельности; при характеристике личности и ее мотивации при индивидуализации наказания (ст. 60 УК); при отмене условного осуждения (ч. ч. 4 и 5 ст. 74 УК); при определении режима отбывания наказания в виде лишения свободы (ст. 58 УК) и др.

Другой комментарий к статье 24 УК РФ

Вина является необходимой субъективной предпосылкой уголовной ответственности. Виновность деяния - неотъемлемая составляющая понятия преступления (см. комментарий к ст. 14 УК РФ). Уголовной ответственности без вины быть не может, так как вменение в вину лицу деяния, совершенного невиновно (объективное вменение), не допускается (ч. 2 ст. 5 УК РФ). В соответствии с принципом субъективного вменения лицо подлежит уголовной ответственности только за общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина (ч. 1 ст. 5 УК РФ). Уголовная ответственность может наступать только при наличии вины в отношении общественно опасных действий лица. Невиновное причинение вреда независимо от характера и размера наступивших последствий полностью исключает уголовную ответственность (см. комментарий к ст. 28 УК РФ). Отсутствие вины влечет отсутствие состава преступления, так как вина - основной признак субъективной стороны состава преступления (см. комментарий к ст. 8 УК РФ).

Понятие вины в УК РФ отсутствует, комментируемая статья указывает лишь на ее формы. Понятие вины выработано доктриной уголовного права и основано на том, что лицо совершает деяния, обладая полной свободой воли, понимаемой как способность к саморегуляции и самодетерминации человека, т.е. как способность принимать решения, руководствуясь сложившимися в сознании индивида понятиями и представлениями. Вина лица отражает внутреннее психическое отношение лица к своим действиям и их последствиям. Это психическое отношение проявляется в интеллектуальной и волевой составляющих психической деятельности лица. Вина - это психическое отношение лица в форме умысла и неосторожности к совершаемому им общественно опасному деянию и к его последствиям. Содержание вины образуется двумя элементами психической деятельности человека - сознанием и волей, которые характеризуются интеллектуальными и волевыми составляющими процесса психической деятельности человека во время совершения преступления. Эти составляющие именуются интеллектуальным и волевым элементами (моментами) вины.

Интеллектуальный элемент вины отражает осознание характера объекта и фактического социального характера совершаемого деяния, т.е. противоправный характер и общественную опасность своего действия (бездействия). В преступлениях с материальным составом интеллектуальный элемент также включает в себя предвидение общественно опасных последствий и осознание развития причинной связи между своими действиями (бездействием) и их последствиями. В преступлениях с формальным составом, когда для наличия оконченного состава преступления не требуется учет наступивших общественно опасных последствий, - только осознание общественной опасности соответствующих действий.

Действия человека всегда мотивированы и преследуют достижение определенных целей. Мотив и цель хотя и являются самостоятельными признаками субъективной стороны преступления, но наряду с виной они определяют составляющие психического отношения лица к совершаемому преступлению, свидетельствуют о целеполагании лица при совершении этого деяния, дают возможность выяснить, из каких побуждений виновный совершил преступление. Цель преступления, возникая на основе преступного мотива, вместе с мотивом в наибольшей степени детерминирует наличие вины в момент совершения преступления. Мотив и цель свойственны умышленным преступлениям, а применительно к неосторожным преступлениям закон не содержит в себе эти признаки. Если состав преступления предполагает учет факультативных объективных признаков, характеризующих обстоятельства совершения преступных действий (место, время, обстановка и др.), или учет мотива и цели совершения преступления, то осознание этих обстоятельств также имеет уголовно-правовое значение. Например, Пленум Верховного Суда РФ неоднократно указывал на необходимость при оценке общественной опасности содеянного и назначении наказания учитывать все обстоятельства, при которых совершено преступление: вид умысла, мотивы и цель, способ, обстановку и стадию совершения преступления .

--------------------------------

См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. N 1 (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 6 февраля 2007 г. N 7, от 3 апреля 2008 г. N 4) "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. N 3; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. N 5 (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 6 февраля 2007 г. N 7) "О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. N 5.

Характер и содержание волевого момента вины определяются конструкцией состава каждого конкретного преступления. Волевой момент вины в умышленных преступлениях заключается в сознательном направлении интеллектуальных и физических усилий на достижение намеченного или предполагаемого результата (желание). Волевой момент вины при неосторожных преступлениях состоит в том, что лицо не направляло необходимые усилия на предотвращение наступления общественно опасных последствий своего деяния, хотя должно было и могло это сделать (нежелание). В этом случае лицо при совершении действий или, наоборот, при их несовершении проявляет небрежность, неосмотрительность, легкомыслие.

Две формы вины - умысел (ст. 25 УК РФ) и неосторожность (ст. 26 УК РФ) - образуются путем различного сочетания интеллектуального и волевого моментов вины. Умысел и неосторожность, в свою очередь, делятся на виды: умысел - на прямой и косвенный, а неосторожность - на легкомыслие и небрежность. Отражение форм вины в нормах Особенной части УК РФ может быть различным. Форма вины может быть прямо указана в диспозиции статьи (умышленное причинение смерти (ст. 105 УК РФ) или причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ)) либо подразумеваться, когда характер действий или их цель указывает на то, что преступление может совершаться только умышленно, например истязание (ст. 117 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ), кража (ст. 158 УК РФ), террористический акт (ст. 205 УК РФ). Так, заведомая незаконность действий (бездействия) при уклонении от уплаты налогов (ст. ст. 198, 199 УК РФ) невозможна без наличия умысла лица на их совершение. Часть 2 комментируемой статьи определяет, что, если деяние совершается только по неосторожности, оно может быть признано преступлением, когда такая форма вины указана в диспозиции статьи Особенной части УК РФ. Например, преступление, предусмотренное ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности), совершается только по неосторожности.

Формы вины позволяют разграничить преступное и непреступное поведение; преступления, сходные по объективным признакам (объекту и объективной стороне). Они являются критериями классификации преступлений (ст. 15 УК РФ), предопределяют назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения (ст. 58 УК РФ), обусловливают признание в действиях лица рецидива преступлений (ст. 18 УК РФ).

Читайте также: