Семья как малая социальная группа дееспособность и активность семьи

Обновлено: 28.06.2024

Эволюционное развитие института семьи и брака выражено в изменении уровня значимости выполняемых ими функций, которые реализовывались на разных исторических этапах.

Брачный союз, который ранее выступал в качестве формы экономического альянса, а настоящее время трансформируется в форму нравственно-правового союза между мужчиной и женщиной, а основе которого находится любовь и личный выбор. Значимость семей, как формы малых групп, в которых люди могут получить необходимые паттерны убежища, защиты и поддержки увеличивается.

Семья как форма малых групп

Анализ семьи, как формы малых групп выключает в себя пристальное внимание следующим факторам:

- особенностям выстраивания ее структуры и специфике межличностной связи внутри нее (цели создания, состав, уровень доверия, ролевые отношения, распределение полномочий);

- особенностям взаимодействия семьи с расширенными формами социальных образований в контексте социальных общественных структур (с различными группами и общностями, с ценностными системами и социальными институтами).

Социологический анализ семейных групп в первую очередь включает в себя внутренние характеристики: структуру и ролевое распределение коммуникации в семье. За счет их реального соотношения, в их развитии образуется своеобразная микросреда, способствующая личностному развитию и самореализации.

Группировка параметров в данной микросреде может быть реализована в следующих категориях:

- предметно-материальная, которую связывают с особенностями семейной жизнедеятельности, совместно с жилищными условиями и наличием вещей.

- поло-демографическая, фиксирующая гендерное разделение и возрастные (поколенческие) показатели в семейной группе.

- психоэмоциональная, отражающая уровень доверительности и открытости у членов группы по отношению друг к другу, совместно с готовностью к оказанию взаимной поддержки.

- социальное окружение, характеризующее наличие родственных связей, дружеских связей, совместно с недругами и недоброжелателями, в отношении которых формируются и развиваются взаимоотношения определенного характера.

- культура, которая предполагает отражение уровня образования, вкусов и предпочтений духовной среды, совместно с характером потребляемой информации и прочего.

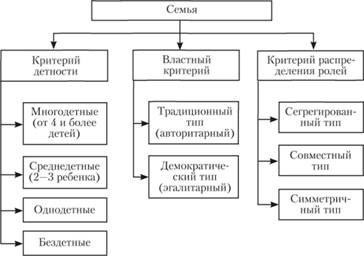

Принято выделять несколько подходов к структурированию семей в качестве малых групп:

Рисунок: структура семьи как малой группы

В качестве самого распространенного критерия структуризации выступают показатели детности – отражение численности детей (как своих, так и приемных).

Принято выделять следующие типы семей:

- многодетная (четыре ребенка и более).

- среднедетная (наличие двух-трех детей).

- однодетная.

- бездетная.

Как было отмечено, в качестве доминирующих тенденций в индустриально развитых странах выступает возрастание количества бездетных и однодетных семей (при вступлении в брак, супругами зачастую принимается решение не заводить детей сразу, отдавая предпочтение получению образования, построения карьеры и прочих паттернов).

Возрастные критерии отражают показатели распределения власти у супругов. В данном отношении принято выделять следующие типы внутрисемейных отношений:

Показатель ролевого распределения. Согласно опыту развития отношений в семье и браке большинства стран индустриального типа, выявлено, что с увеличением показателей демократичности в отношениях между членами нуклеарных семей, представленный паттерн занимает лидирующую позицию. Представленный факт широко освещен теорией разделения супружеских ролей.

Автором Толкоттом Парсонсом была выдвинута идея о том, что переход к современным семейным формам, распределение семейных обязанностей заменяется их обобщением. Вместе с тем, также, как и все функционалисты, его интерпретация полученной новой ситуации выражалась в следующем: семейные интересы, как целостная группа, способствуют целесообразности распределения между супругами тех функций, которые предопределяются различиями в биологическом строении разных полов.

Типы разделения супружеских ролей

Функционализм утверждает мысль роста равноправия мужчин и женщин, которое уже выходит за публично-правовые рамки и общественные отношения в сеть целостного внутрисемейного уклада. В контексте представленных паттернов, принято выделять несколько типов супружеской роли, среди которых: тип сегрегации (от латинского segregatio – отделение), совместный тип и симметричный тип.

Так, например, мужчинам нравится отдых в окружении своих друзей, проводить время за рыбалкой, охотой, выпивкой и прочем. В то же время, женщинам нравится заниматься преимущественно домашними делами, проводить время с матерями, а все контакты преимущественно завязаны на родительской семье.

В первом случае, например, если речь идет о финансах, традиционно вопросы решает единолично мужчина, в то время как воспитание детей, ремонт в квартире, либо крупные покупки – это совместная область, где вопросы решаются вместе с женой.

Совместный тип, в свою очередь, связывают с созданием полноценного семейного равноправия, при котором у супругов есть общие цели и интересы, данная модель подразумевает перераспределение внутрисемейных ролей на том основании, что как муж, так и жена работают не дома.

При этом, в свободное время они уделяют внимание друг-другу, решения, касающиеся всех членов семьи, в таких семьях принимаются совместно. Число домашних обязанностей мужа при этом значительно расширяется и также затрагивает сферу детского воспитания.

Значимым паттерном в перераспределении семейных ролей выступает уравновешивание социальной позиции мужчины и женщины. В результате повышения образовательного уровня, а также профессиональных компетенций, удельный вес женщины в условиях принятия решений значительно возрастает.

Данный паттерн особенно актуален для семей средних классов, в которых вследствие отдаления от родителей ориентация происходит на другие стандарты культуры, в которых предполагается наличие эгалитарности в отношениях людей, состоящий в браке.Также это может быть связано с наличием у женщины успешной профессиональной карьеры, в то время как муж может не иметь работы.

Исследователями семейных укладов неоднократно отмечается факт того, что в совместном типе разделения супружеских обязанностей присутствует переходность к новым формам организации семейного быта, при постепенном уходе от старых укладов. В данном случае, при уменьшении и упразднении мужской диктатуры в доме, происходит увеличение нагрузки на женщин за счет ее занятости как на работе, так и дома.

Сохранившееся как данность в различных вариациях условие разделения в семейных ролях выступает в качестве основания для выделения в контексте феминистических мыслей того паттерна, согласно которому женщина активно эксплуатируется мужчиной, в ситуации, когда феномен нуклеарных семей отражает акт закрепления социальных форм неравенства для женского положения в обществе.

При симметричном типе разделения супружеских ролей, происходит еще большая закрытость семьи от внешнего воздействия, совместно с наличием формирования в семье собственных укладов. Характеристика представленного типа может выражаться в следующих факторах:

В настоящее время муж наравне с женой разделяет домашние обязанности и связанную с ней ответственность. Данный факт законодательно отражается во многих индустриальных развитых странах, в которых государство, предоставляя оплачиваемые отпуска по уходу за детьми, предоставляет выбор для его реализации для каждого из родителей.

Отношения, которые возникают у членов семьи касательно того, какие модели ролевого поведения от них будут ожидать, совместно с практическим следованием этим ролевым обязанностям, могут быть описаны в двух формах:

- Форма ролевого согласия, возникающая в ситуации взаимодополнения и совместного исполнения принятых на себя в добровольном порядке ролей, и, вследствие взаимного согласия касательно данных требований, которые предъявляются как общественностью, так и супругом.

- Ролевой конфликт, который имеет три вида выражения:

Конфликт ролевого образа. Один, либо несколько членов семьи имеет не верные представления о своих обязанностях, которые необходимо реализовывать в семейной жизни, совместно с зоной ответственности; также происходит формирование неадекватного образа необходимых поведенческих паттернов, которые накладываются на деятельность всей семьи.

Результаты данного положения отражаются в несовпадении представлений о ролях, вследствие чего могут возникать конфликты.

Межролевой конфликт. Семейные противоречия порождаются формами ожиданий, в свою очередь обусловленные необходимостью в одновременном сочетании определенного количества противоречащих друг-другу ролей (например, сложные семьи, в которых родители одновременно реализуют детские роли в отношении старших поколений).

Внутриролевой конфликт. Для реализации одинаковой роли выдвигаются различные, противоречащие друг другу требования. Данная ситуация характерна для женщин, от которых ожидают сочетания занятости в общественных формах производства, совместно с традиционными ролями по обеспечению и ведению домашнего хозяйства.

Вместе с тем, ролевые конфликты представляют собой выражение обобщенных семейных конфликтов, возникающих вследствие формулирования семейных форм руководства, постановкой задач и целей для каждого из этапов семейной жизни, совместно с выстраиванием системы семейных ценностей, а также ее сопоставление с индивидуальными ценностными системами каждого из членов семьи.

Конфликты представленного типа воспринимаются и переживаются семье в качестве столкновения интересов, потребностей и целей.

Малая груп па – это малочисленная по своему составу социальная группа, члены которой объединены общими целями и задачами и находятся в непосредственном устойчивом личном контакте друг с другом, что является основой для возникновения, как эмоциональных отношений, так и особых групповых ценностей и норм поведения.

Л.Г. Жедунова выделяет первичные признаки малой группы:

- общие цели и общая для всех членов группы деятельность;

- личный контакт между членами группы;

- определенный эмоциональный климат внутри группы;

- особые групповые нормы и ценности;

- физический и моральный образец члена группы;

- ролевая иерархия между членами группы;

- относительная независимость (автономность) этой

группы от других;

- принципы приема в группу;

- социально-психологический контроль поведения членов

группы;

- особые формы и способы управления групповой деятельностью со стороны членов группы.

К вторичным признакам автор относит:

- конформность членов группы (степень уступчивости в пользу группового решения);

- гомогенность (однородность по составу);

- добровольность объединения индивидов в группу.

3.2. Особенности семьи как малой первичной группы

Многие исследователи относят семью к разряду первичных групп, которым присущи следующие особенности:

- интимные, лицом к лицу, отношения между людьми;

- Решающая роль в формировании и функционировании группы симпатии, общности взглядов на жизнь, мироощущения;

- совместное решении основных вопросов жизнедеятельности;

- наличие особой, неповторимой культуры, символики (выражения, обращения и жесты, разделяемые только внутри данного круга);

- высокая степень интимности и доверительности отношений, эмоциональной вовлеченности членов группы;

- более четкое и ответственное выполнение членами группы своих обязанностей.

По мнению М.С. Комарова первичная группа способствует:

- самораскрытию индивида в интимно-личностных отношениях;

- получению личного удовлетворения от общения с близкими по духу и мировоззрению людьми;

- снятию стрессов, напряжения, тревоги, беспокойства вследствие социально-психологических перегрузок на работе;

- формированию самооценки индивида, пониманию его реального статуса в обществе.

Первичные неформальные группы, в ряду которых семья занимает ведущее место, составляют микросреду жизнедеятельности человека и в огромной степени влияют на его поведение.

Семья может выступать для индивида в качестве референтной группы. Это понятие используется в двух случаях:

- для обозначения группы, которая мотивирует индивида быть принятым в ней. С этой целью индивид поддерживает свои установки в соответствии с тем, то, на его взгляд, считается общепринятым в группе. Группа устанавливает

стандарты и вознаграждает того, кто им следует;

- референтная группа служит своеобразным эталоном, образцом или отправной точкой для сравнения и оценки индивидом себя или других.

Если человек опирается на нормы, ценности и мнения членов своей семьи, то она выступает как референтная (значимая) группа, с которой он соотносит себя как с эталоном. Семья в данном случае является источником социальных установок и ценностных ориентации субъекта. Ориентируясь на референтную группу, человек оценивает себя, свои поступки, образ жизни и идеалы. Таким образом, семья как референтная группа имеет две основные социальные функции – нормативную и сравнительную.

Можно выделить несколько основных признаков семьи как малой социальной группы:

- наличие интегральных психологических характеристик (общественное мнение, психологический климат, семейные интересы и т.д.), которые формируются с возникновением и развитием семьи;

- существование основных параметров семьи (группы) как единого целого. К таким параметрам относят композицию и структуру, групповые процессы, групповые нормы и санкции.

Композиция представляет собой совокупность характеристик членов семьи, важных с точки зрения ее анализа как целого (численность семьи, ее возрастной или половой состав, национальность или социальное положение ее членов).

Структура семьи – это совокупность элементов и взаимосвязей между ними. В качестве структурных элементов семьи как системы выделяют супружескую, родительскую, сиблинговую и индивидуальные подсистемы, представляющие собой локальные, дифференцированные совокупности семейных ролей, которые позволяют семье выполнять определенные функции и обеспечивать ее жизнедеятельность. Взаимоотношения между структурными элементами семейной системы характеризуются следующими параметрами (свойствами):

- сплоченность (связь, когезия, эмоциональная близость, эмоциональная дистанция) можно определить как психологическое расстояние между членами семьи. Применительно к семейным системам это понятие используется для описания степени интенсивности отношений, при которой члены семьи еще воспринимают себя как связанное целое;

- иерархия характеризует отношения доминирования-подчинения в семье и включает в себя характеристики различных аспектов семейных отношений: авторитетность, доминирование, степень влияния одного члена семьи на других, власть принимать решения;

- гибкость как способность семейной системы адаптироваться к изменениям внешней и внутрисемейной ситуации. Для эффективного функционирования семьи нуждаются в оптимальном сочетании внутрисемейных изменений со способностью сохранять свои характеристики стабильными;

- внешние и внутренние границы. Особенности внешних границ отражают степень открытости семейной системы для контактов с внешним миром. Внутренние границы проявляются через различия в поведении членов семьи различных подсистем по отношению друг к другу.

- ролевая структура семьи. Семейные роли – устойчивые функции семейной системы, закрепленные за каждым из ее членов

Описывая структуру семьи, как правило, характеризуют социальные роли (формальные и неформальные) и статус конкретных ее членов, социометрические позиции, характеризующие межличностные отношения.

К групповым процессам относятся динамические, т.е. меняющиеся показатели социального процесса отношений в семье. Особое значение придается психологическим и организационным процессам сплочения (лидерству), уровню развития семьи как социального единства (стадии развития коллективизма), процессу группового давления, процессам изменения отношений и т.д. Любые изменения жизнедеятельности семьи (деятельность, общение, отношения ее членов) могут рассматриваться как групповые процессы:

- способность членов семьи к согласованным действиям, которая зависит от уровня сплоченности семьи, общих интересов у ее членов, социальной ситуации, деятельности главы семьи (лидера);

- действие группового давления, побуждающего человека вести себя определенным образом и в соответствии с ожиданиями окружающих. Индивидуальным результатом группового давления является конформность. Психологи фиксируют наличие изменений во взглядах и поведении человека, обусловленных особенностями конкретной семьи;

- установление определенных отношений между членами семьи. Социальные отношения могут быть конвенциональными (формальные) и межличностными (неформальные). Эти два типа отношений сочетаются в любой социальной группе.

Таким образом, семья имеет две структуры – формальную и неформальную. Изучение этих структур (особенно неформальной) дает значимую информацию об особенностях семьи.

3.3. Типология семей

Критериями типологии семьи являются: ее состав; стаж супружеской жизни; количество детей; место и тип проживания; особенности распределения ролей, главенства и характер взаимодействия; профессиональная занятость и карьера супругов; социальная однородность; ценностная направленность семьи; особые условия семейной жизни; характер сексуальных отношений.

В зависимости от состава семьи выделяют:

- нуклеарную (супруги и их дети);

- расширенную (нуклеарная семья, дополненная прародителями и, возможно, другими близкими (по интенсивности общения и взаимодействия) родственниками (сиблинги супругов, дяди и тети, сиблинги прародителей, и т.д.);

- функционально неполную семьи.

В зависимости от семейного стажа супружеской жизни выделяют:

- молодую семью (от полугода-полутора лет до рождения детей);

- семью, ждущую ребенка;

- семью среднего супружеского возраста (от 3 до 10 лет совместного проживания);

- семью старшего супружеского возраста (10 —20 лет супружеского стажа);

- пожилые супружеские пары (супруги, воспитавшие взрослых детей, создавших собственные семьи, и реализующие в настоящем семейные роли бабушек и дедушек.

В зависимости от количества детей семьи подразделяются на:

- многодетные.

По месту проживания выделяют:

- проживающие в отдаленных районах.

По типу проживания позволяет выделяют:

- патрилокальную (проживание семьи в доме мужа после замужества);

- матрилокальную (проживание семьи в доме жены);

- неолокальную (проживание семьи отдельно от родителей и других родственников);

- годвин-брак (раздельное проживание супругов)

В зависимости от особенностей распределения ролей, главенства и характера взаимодействия выделяют:

- традиционную, которая характеризуется единоличным главенством супруга авторитарного типа и традиционным распределением семейных ролей с четкой дифференциацией ролей мужских и женских. Авторитарная семья может быть как патриархального типа (единоличное главенство принадлежит мужу),так и матриархального (главой семьи является жена);

- эгалитарную (равноправную, эквивалентную), для которой характерно отсутствие главенства и четкого распределения ролей и обязанностей, с аморфной, неоформленной ролевой структурой. Как правило, эгалитарная семья – это молодые супруги без детей. Рождение детей требует от супругов структурирования позиций и распределения ролей, поэтому на смену эгалитарному типу приходит традиционный или демократический;

- демократическую (партнерскую), характеризующуюся равноправием супругов, совместным главенством с разделением функций, гибкостью в распределении ролей и обязанностей и готовностью к изменению ролевой структуры на основе учета интересов каждого из партнеров и семьи в целом.

По критерию профессиональной занятости и карьеры супругов можно выделить:

- семью полной занятости, где в общественном производстве заняты оба супруга;

- семью частичной занятости, где работает один из супругов, как правило, муж;

- семью пенсионеров, где оба супруга не работают;

- двухкаръерную семью, в которой ценности карьеры и профессиональной самореализации значимы для обоих супругов и признаются в равной мере приоритетными как для самого себя, так и для супруга. Такая семья представляет собой тип молодой семьи, обусловленный процессами изменения места женщины в производстве и социально-политической жизни общества.

Условия существования двухкарьерной семьи:

1) наличие в семье эмоционально позитивных отношений любви, принятия, уважения и равноправия между супругами;

2) разделенная супругами общность ценностей, в том числе ценностей профессионального и карьерного роста;

3) особый вид профессий, прежде всего творческих (наука и искусство), позволяющих обеспечить, с одной стороны, наиболее полную самоактуализацию личности, а с другой – не стесненные жесткими временными рамками условия профессиональной деятельности (гибкий график работы, возможности использования выходных дней, работа дома);

4) отложенное по взаимному согласию супругов родительство, позволяющее обоим завершить профессиональное образование и реализовать первые карьерные планы;

5) наличие ресурсов функционирования и поддержки семьи (помощь прародителей в воспитании детей, хорошее физическое здоровье и устойчивость к перегрузкам).

- социально гомогенные (однородные);

По ценностной направленности выделяются:

- детоцентристская (приоритетной ценностью является воспитание ребенка и забота о нем);

- личностно-центристская (главное предназначение семьи в создании условий личностного роста и самореализации каждого из членов семьи);

- психотерапевтическая (высшей ценностью является взаимопонимание, эмоциональную поддержку, удовлетворение потребности в любви, привязанности и безопасности своих членов);

- спортивно-походная (центре внимания семьи интерес к новому, походы, путешествия, проведение досуга. Бытовая сторона семейной жизни неинтересна и незначима для такой семьи);

По критерию особые условия выделяют:

- студенческие (незавершенность решения задачи приобретения профессии и материальная зависимость от прародительской семьи);

- дистантные (длительное время отсутствует совместное проживание).

В зависимости от характера сексуальных отношений выделяют два типа семей, выходящих за пределы принятого социокультурного стандарта:

- открытую (характеризуется открытыми в отношении возможностей установления сексуальных связей границами для обоих супругов);

- гомосексуальную (устойчивое длительное сожительство однополых партнеров, характеризующееся высокой избирательностью и эмоциональной насыщенностью отношений).

© 2014-2022 — Студопедия.Нет — Информационный студенческий ресурс. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав (0.011)

1. Сущность, структура и функции семьи ……………………………3 стр.

2. Типы семейной организации и жизненный цикл семьи ………….5 стр.

3. Роли отца и матери в семье.……………………………………. …6 стр.

7. Список литературы ………………………………………………..14 стр.

8. Задание для категориального анализа……………………………15 стр.

9. Логическое задание ………………………………………………. 18 стр.

10. Социологический практикум ……………………………………..20 стр.

11. Проблемное задание ………………………………………………21 стр.

Данная работа не претендует на звание лучшей в данной области социологии (т. е. в социологии семьи) – так как по этой проблеме много написано и произведено большое количество исследований. Автор же ставил перед собой несколько иную цель: чтобы при написании работы хотя бы немного самому разобраться во всем многообразии семейной жизни. Поэтому работа, на мой взгляд, написана несколько сумбурно, без явной логики изложения и может не совсем по заданной теме.

1. Сущность, структура и функции семьи

Семья – ячейка (малая социальная группа) общества, важнейшая форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, т.е. отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами, и другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство на основе единого семейного бюджета. Жизнь семьи характеризуется материальными и духовными процессами. Через семью сменяются поколения людей, в ней человек рождается, через нее продолжается род. Семья, ее формы и функции напрямую зависят от общественных отношений в целом, а также от уровня культурного развития общества. Естественно, чем вше культура общества, следовательно, тем выше культура семьи.

Понятие семья не следует путать с понятием брак. Семья представляет собой более сложную систему отношений, чем брак, т. к. она объединяет не только супругов, но и их детей, других родственников.

Внутрисемейные отношения могут быть, как и персональные (отношения между матерью и сыном) так и групповые (между родителями и детьми или между супружескими парами в больших семьях).

Сущность семьи отражается в ее функциях, в структуре и в ролевом поведении ее членов.

Важнейшими функциями семьи являются: репродуктивная, хозяйственно-потребительская, воспитательная и восстановительная.

Репродуктивная функция включает в себя воспроизводство в детях численности родителей, т.е. принимает участие в количественном и качественном воспроизводстве населения. Можно сказать, что это самая важная функция. Ведь, рассуждая логически, чтобы через 24-30 лет население нашей страны было не меньше, чем сейчас, необходимо, чтобы детей в семье было не меньше чем родителей. Желательно даже больше, т.к. иногда двое детей по тем или иным причинам не всегда воспроизводят своих родителей. В целом 1000 человек населения, состоящего из 2-детных семей, через 25-30 лет теряют треть своей численности и по статистике для воспроизводства населения России надо, чтобы примерно 50 % семей имели 3 детей. В настоящее время, по причине преобладания городского образа жизни, увеличения занятости женщин, тяжелейшего экономического положения рождаемость падает. Конечно, стоит отметить и связь общего количества разводов и абортов. Таким образом, может оказаться, что на двух пенсионеров будет приходиться один работник. С этой точки зрения государство заинтересовано в увеличении многодетных семей, создании им определенных льгот. Но если смотреть на это иначе, в частности с позиций тенденции увеличения рождения в многодетных семьях детей с патологиями, перенаселения из-за ограниченности ресурсов, увеличения неработающего населения и других факторов, можно предположить, что на данном этапе увеличение деторождаемости и многодетных семей не есть позитивная сторона.

Хозяйственно-потребительская функция семьи охватывает различные аспекты семейных отношений. Это ведение домашнего хозяйства, соблюдение домашнего бюджета, управление семьей, проблема женского труда.

Семья как первичная ячейка является воспитательной колыбелью человечества. В семье главным образом воспитываются дети. В семье ребенок получает первые трудовые навыки. У него развивается умение ценить и уважать труд людей, там он приобретает опыт заботы о родителях, родных и близких, учится разумному потреблению различных материальных благ, накапливает опыт общения с деньгами.

Лучший пример-это пример родителей. В большинстве случаев дети являются отражением родителей. Конечно же, воспитательная функция на этом не исчерпывается. Можно говорить и о самовоспитании в семье.

Восстановительная функция семьи состоит в поддержании здоровья, жизненного тонуса, организации досуга и отдыха, семья становится оздоровительной средой, где любой член семьи вправе надеяться на заботливое отношение родных и близких. Для этого требуется не только нравственно-психологическая подготовка, но и соблюдение режима труда и отдыха, режима питания и прочее.

Организация досуга играет большую роль в восстановлении. Досуг служит средством восстановления физических и духовных сил человека. Часто досуг происходит у каждого по-своему. Кто-то смотрит ТВ, слушает музыку и т.д. это является пассивным отдыхом. Человек нуждается в активном отдыхе–путешествия, прогулки. Это приносит больше здоровья для семьи в целом и каждого её членов.

Под структурой семьи понимается совокупность отношений между ее членами, включая помимо отношений родства и систему духовных, нравственных отношений, в том числе отношений власти, авторитета, и т.д. Выделяют авторитарную структуру, где семьи делятся на авторитарные и демократические. Аналог этому–деление на патриархальные, матриархальные и эгалитарные семьи. Эгалитарные семьи в настоящий момент занимают лидирующее положение в развитых странах.

Ролевое взаимодействие в семье есть совокупность норм и образцов поведения одних членов семьи по отношению к другим. Традиционные роли, когда женщина вела домашнее хозяйство, воспитывала детей, а муж был хозяином, собственником имущества и обеспечивал экономическую самостоятельность семьи, изменились. На сегодняшний день подавляющее число женщин участвуют в производственной деятельности, экономическом обеспечении семьи, принимают равное участие в общественных решениях. С одной стороны это способствовало развитию женщины как личности, равности супругов, но с другой–привело к снижению уровня рождаемости и увеличению числа разводов.

Основой современного брака становятся не экономические или статусные, а эмоциональные стороны межличностных отношений.

2. Типы семейной организации и жизненный цикл семьи

Существуют следующие общие принципы выделения типов семейной организации и семей. В зависимости от формы брака различают моно и полигамию. Моногамная семья – такая, где на одного мужчину приходится одна жена, в отличии от полигамии, которая трактуется как многоженство. В зависимости от структуры родственных связей выделяют различные типы семей. Наиболее распространенным типом является простая (нуклеарная) семья, представляющая собой супружескую пару с детьми, не состоящими в браке. Расширенную (сложную) структуру семья приобретает в случае, когда кто-то из детей вступает в брак. Она включает в себя 3 и более поколения или же 2 и более нуклеарных семей, живущих вместе и ведущих общее хозяйство.

Для типологии семей, в частности нуклеарных, важно наличие обоих супругов, образующих ядро семьи. В зависимости от этого выделяют полную семью с обоими супругами и неполную, с отсутствием одного из них.

В настоящее время в нашей стране преобладают простые семьи, имеющие детей или без них. Сложные же семьи, состоящие из 2 или более супружеских пар составляют 4,3 % от всех семей в странах СНГ.( )

Средняя величина семьи колеблется от 3 среди городского населения Латвии и Эстонии до 6-7 среди сельского населения Туркменистана и Таджикистана. В распределении семей по величине можно выделить три региона: с преобладанием малых семей–Прибалтийские страны, Украина и большая часть России; с преобладанием средних семей включает Белоруссию, Грузию, Молдавию; с преобладанием больших семей включает страны Средней Азии, Армению, Азербайджан.

Жизненный цикл также называют моделью развития семьи, которая исследуется по шкале возраста супругов (или одного из них).

Из таблицы 1 видно, что жизненный цикл семьи раньше начинается в Индии (средний возраст женщины при этом 14,6 лет), так же как и кончается. Пример США показывает зависимость развитости общества и увеличения жизненного цикла семьи.

Семья в социологии – это социальное объединение, члены которого связаны родственными либо брачными узами, общим бытом, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью, то есть семья состоит из людей и их взаимоотношений.

Форма семьи обусловлена различными культурными факторами, способами производства материальных благ и характером экономической системы. Каждая экономическая формация может быть соотнесена с определенной семьей.

Семье свойственны следующие отличительные черты:

- устойчивость семьи как социального института обеспечивается наличием родства или супружества;

- семья – универсальная форма жизнедеятельности общества;

- семья развивается по общим, специфическим и частным общим законам. Семья представляет собой относительно самостоятельный социальный институт, который отражает все общественные противоречия в миниатюре, но при этом имеет и собственные противоречия, и внутренние источники развития;

- семье, как социальному институту отведено подчиненное положение среди крупных социальных общностей;

- семья – историческое, динамически развивающееся общественное явление.

Социальная сущность семьи заключается в том, что она выступает важнейшей подсистемой общества, которая, являясь также социальным институтом, связана с другими социальными институтами и целостным обществом. Вместе с тем семья выступает источником социальной принадлежности. В семье протекает постоянное осуществление непрерывной передачи опыта и традиций между поколениями.

Семья как малая группа

Семья как малая группа – это субъект физического и социального воспроизводства поколений.

Семья – это исторически конкретная система взаимодействия супругов, родителей и детей внутри малой социальной группы, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, общим бытом и взаимной моральной ответственностью. Социальная необходимость ее обусловлена потребностями общества в физическом и духовном воспроизводстве населения.

Готовые работы на аналогичную тему

Иными словами, семья, на уровне малой социальной группы, - это любое образование, потенциально способное осуществлять воспроизводство на определенной стадии своего развития, а в качестве ядра семьи выступает фактическая супружеская пара вне зависимости от ее юридического статуса.

Семью рассматривают в качестве малой социальной группы обычно в тех случаях, когда изучают конкретную семью, исследуют реальные отношения ее членов и ее внутренние связи. Исследователи интересуются целями, структурой, составом семьи, семейными нормами и ценностями, отношениями между членами семьи, выполнение основных функций каждым членом семьи.

Этапы развития семьи

С позиций современной социальной антропологии в истории семьи принято выделять следующие этапы:

- промискуитет – низшая ступень дикости – форма совместной жизни с отсутствием отдельных, обособленных семейных групп, то есть с неограниченными половыми отношениями всех членов общества;

- кровнородственная семья – подразумевает групповой брак, половое общение допустимо только между теми, кто относится к одному поколению, то есть братьями и сестрами, независимо от степени родства, образуется одна семья;

- пуналуальная семья - возникает, когда из полового общения исключают близких кровных родственников по женской линии, а позже и всех остальных. Данная семья характеризуется групповым браком, но по принципу экзогамии, то есть между людьми одного поколения, но разных родов;

- синдиасмическая семья – переходный исторический тип. Сформировалась на границе дикости и варварства. Такая семья предполагает мужскую полигамию, то есть один мужчина может жить с несколькими женщинами. Брачные узы могут быть легко расторгнуты, и дети остаются с матерью;

- моногамная семья – предполагает тесную связь мужчины и женщины, которая может быть расторгнута по воле мужа. Непосредственная причина появления такого типа семьи – развитие частной собственности и желания ее защитить, то есть обеспечить точное отцовство и право потомства владеть имуществом семьи.

Исторически семья развивалась по пути от нерегулируемых половых отношений к ограничению их рамками моногамной семьи. Иными словами, человек, с развитием производительных сил и установлением множества общественных отношений, стремился увидеть в своем половом партнере личность.

Индивидуальная семья – брачная, супружеская – это распространенная в наше время разновидность семьи. Ей характерно то, что она не только общественно, но и юридически признана. Она образуется после совершения особого акта бракосочетания. Семья состоит только из ближайших родственников: мужа, жены и детей, которые еще не вступили в брак и не приобрели экономическую самостоятельность.

Структура семьи – это совокупность отношений между всеми ее членами, включающая кроме родственных отношений, еще отношения духовные и нравственные, в том числе власть и авторитет.

Структура семьи интересна из-за того, что она демонстрирует значительное воздействие на выполнение семейных ролей каждым членом семьи, на вероятность возникновения супружеских конфликтов, то есть влияет на все стороны функционирования семьи.

Функции семьи – это формы проявления активности и жизнедеятельности семьи или отдельных ее членов.

Читайте также: