После публикации какого произведения писателя арестовали салтыков щедрин

Обновлено: 28.06.2024

Всем известно: Салтыков-Щедрин описывал прошлое, свое настоящее и наше общее будущее. Однако, кажется, немеркнущей славой Салтыков обязан тому, что он описал архетип отечественной власти, ее принцип ы , практик и и способы взаимодействия с подданными.

Те щедринские произведения, что цитируются (уже достоверно) чаще других, — про власть: она там протагонист и антагонист, второстепенный герой и фон, площадь для бахтинского карнавала и его действующие лица, гротескный Левиафан и безличный Органчик .

От Макса Вебера до Майкла Манна

Салтыков-Щедрин — наш истинный Макиавелли, Макс Вебер и Майкл Манн, и отечественному читателю вовсе необязательно для проникновения в суть отечественных же реалий читать иностранных классиков — по той простой причине, что российское властное поле испокон века живет в своем климате, по своим законам и родит свои, особые плоды.

Образование он тем не менее получил хорошее: закончил Императорский Царскосельский лицей (где познакомился с Буташевичем-Петрашевским, кружок которого позже посещал) и начал гражданскую службу с чином 10-го класса (коллежского секретаря). Зажиточные, но тем более экономные родители выхлопотали сыну обучение на казенный кошт, так что он был обязан отслужить шесть лет государственным чиновником — и начал карьеру в канцелярии Военного министерства.

При схожести локаций, микросюжетов и прототипов нарративы двух авторов несхожи: в самом деле, человек — это стиль.

В отличие от Герцена, служба для которого была хуже тюрьмы, Салтыков продолжил административную карьеру. В конце 1859 г. он подал прошение о переводе в Тверь — из-за разногласий с губернатором Н. М. Муравьевым — и занял пост тамошнего вице-губернатора (позже, с 1864 г., он был председателем пензенской Казенной палаты, потом управляющим Казенной палатой в Туле).

Примечательно, что в административных же практиках самого Салтыкова проявилась одна из важных черт его характера: двойственность и противоречивость; деятельное желание прогресса и просвещения — и привычно-официальные насильственные меры для их внедрения.

Щедрин ненавидел произвол, беззаконие и грязь — по крайней мере, жестоко и эмоционально осуждал их в своих текстах, но продолжал, однако, воспроизводить порицаемые им черты в жизни.

Часто вспоминают мемуаристы и доверчивость Салтыкова в финансовых делах, и при этом (в поздние годы) — его прижимистость.

При этом жить даже в краткой разлуке с молодой, красивой и легкомысленной женой (которая, по обычаю жен русских писателей, обладала талантом разбирать и переписывать набело чудовищные каракули мужниных черновиков, а на брань не обижалась) он не мог, детей же баловал.

При желании цитат можно набрать несколько томов, разделив на темы и подтемы, периодически меняя их очередность и разбавляя новыми — в зависимости от актуальной повестки дня и текущего политического контекста.

Жителей столицы можно долго утешать цитатами про мостовые — размощение и замощение которых было, кажется, у некоторых градоначальников основным времяпрепровождением.

Летопись, в отличие от романа, не предполагает и развития сюжета. Кульминации и развязки быть не должно, равно как и прогресса. Власть вечна, дана от Бога, поэтому набор повторяющихся действий начальников, их приказов, последующей отмены этих приказов и их возрождения — вот ее принцип и жизненный цикл, бесконечный, называемый стабильностью и тем самым вселяющий в обывателя чувство благоговения и уверенности. Однако, чтоб обыватель, успокоившись, не начал рефлексировать, отечественная власть обращается еще к одной вечной (благодаря своей счастливой успешности) стратегии: держать помянутого обывателя в состоянии постоянного изумления и страха и время от времени производить изменения во внешних атрибутах.

Поиск и неизменное нахождение удивительных соответствий в архетипическом Глупове и фактах истории России (вплоть до самых свежих) — спорт увлекательный, но грустный и, кажется, бесперспективный.

Фактическая сторона моих воспоминаний о детстве до начала ученья вообще очень слаба; но так как у меня много было старших братьев и сестер, которые уже учились в то время, когда я только что прозябал, то память все-таки сохранила кой-какие смутные впечатления о детском плаче, почти без перерыва раздававшемся, по преимуществу, за классным столом.

Но всего хуже было то, что в распределении пищи между детьми допускалось пристрастие и большая несправедливость. Дети разделялись на две категории: любимых и постылых, и в особенности повинна была в этом делении матушка. Любимчику всегда накладывался на тарелку кусок получше и посвежее, нежели постылому, что всегда сопровождалось тоскливыми взглядами со стороны обделенных, а иногда и слезами. А за слезами следовали шлепки по затылку, продолжение обеда в стоячку, лишение последних блюд и т. д. Летом обыкновенно детей оделяли фруктами и ягодами, уже утратившими свой вкус вследствие лежания на погребе, но любимчикам шептали, что вот там-то в ящике положено столько-то абрикосов или персиков, и эти отдельные подачки были всегда лучшие. Некоторые из моих братьев и сестер были постоянно в числе постылых, и когда происходили эти шептания, всегда смутно догадывались, что их обидели. И к довершению всего это деление не остановилось на детстве, но перешло впоследствии через всю жизнь. Мне и до сих пор не по себе, когда я вспоминаю об этом. Из всех моих воспоминаний нет воспоминания [ужаснее] более гнусного.

Сатирический дар Салтыкова-Щедрина связан с его детством, с его душной атмосферой семейных ссор и скандалов, с его жестокостью и несправедливостью.

Я вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеем. Все ужасы этой вековой кабалы я видел в их наготе.

Самые разнообразные виды рабской купли и продажи существовали тогда. Людей продавали и дарили, и целыми деревнями, и поодиночке; отдавали в услужение друзьям и знакомым; законтрактовывали партиями на фабрики, заводы, в судовую работу (бурлачество); торговали рекрутскими квитанциями и проч. В особенности жестоко было крепостное право относительно дворовых людей: даже волосы крепостных девок эксплуатировали, продавая их косы парикмахерам.

Так длился целый год, после чего я оставил заведение и сведений о дальнейшей судьбе субботников уже не имею.

В числе лучших учеников Михаил поступает в Царскосельский лицей. Однако это место сильно отличалось от того, в котором некогда учился Пушкин. В николаевскую эпоху лицей стал обычным учебным заведением, больше похожим на казарму. Так, в 1824 году директором лицея стал генерал-майор Ф. Г. Гольтгоер (ранее директор кадетского корпуса Дворянского полка). Вместе с Гольтгоером в лицей пришла суровая дисциплина и почти солдатская муштра. Бывший директор пушкинского Лицея Е. А. Энгельгардт вспоминал, что Гольтгоер о воспитании имел столько же представления, как и о кавалерийском маневре. В 30-е годы делалось многое для разрушения атмосферы лицейского братства, глубоко ненавистной Николаю (вместо спален создается общая казарма, личные комоды уничтожаются и т. д.). После Дворянского института для Салтыкова вся эта регламентация была уже не нова. Наказать здесь могли за любую формальную провинность: незастегнутую пуговицу на куртке или чтение нерекомендованных книг.

Причина высылки обозначена в секретной записке Военного министерства, к которой приложил руку Николай I:

Вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу и ниспровергших власти и общественное спокойствие.

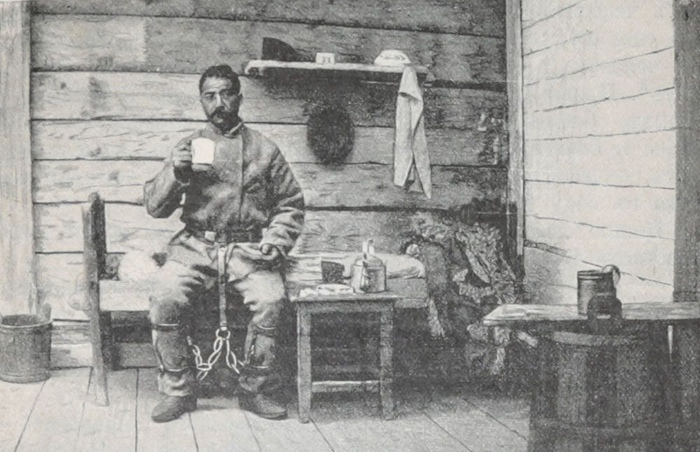

Думается, Салтыков отделался относительно легким наказанием по сравнению с тем, которое получил Достоевский и другие петрашевцы. Да и сама ссылка больше напоминала перевод по службе. Здесь Салтыкова назначают чиновником в канцелярии губернского правления. Бывший лицеист, вдохновившийся идеалами утопического социализма, Салтыков страдал не столько от тяжелого физического или интеллектуального труда в работе провинциального чиновника, сколько от ее абсолютной бессмысленности и тупости.

Вот воспоминания Герцена о такой канцелярии:

Канцелярия была без всякого сравнения хуже тюрьмы. Не матерьяльная работа была велика, а удушающий, как в собачьем гроте, воздух этой затхлой среды и страшная, глупая потеря времени, вот что делало канцелярию невыносимой.

Вот с этими-то людьми, которых мой слуга не бил только за их чин, мне приходилось сидеть ежедневно от девяти до двух утра и от пяти до восьми часов вечера.

Просидевши день целый в этой галере, я приходил иной раз домой в каком-то отупении всех способностей и бросался на диван — изнуренный, униженный и не способный ни на какую работу, ни на какое занятие. Я душевно жалел о моей Крутицкой келье с ее чадом и тараканами, с жандармом у дверей и с замком на дверях. Там я был волен, делал что хотел, никто мне не мешал; вместо этих пошлых речей, грязных людей, низких понятий, грубых чувств там были мертвая тишина и невозмущаемый досуг. И когда мне приходило в голову, что после обеда опять следует идти и завтра опять, мною подчас овладевало бешенство и отчаяние, и я пил вино и водку для утешения.

. я прошу Вас не сетовать на меня за мое молчание. С самого приезда моего сюда я постоянно нахожусь в совершенно каторжной работе и не только не могу ничем заняться, но, положительно, ничего даже прочитать не могу. Одним словом, я если не раскаиваюсь, то, во всяком случае, крайне негодую на себя за то, что взял место в Рязани. Подобного скопища всякого рода противозаконий и бессмыслия вряд ли можно найти, и вятское плутовство есть не более как добродушие с плутовством рязанским. Но дело не в том (потому что ко всему этому я уж привык, живши в провинции), а в том, что я каждый день до 12 часов занят, потому что здесь нет не только дельных, но даже сколько-нибудь грамотных чиновников. Не знаю и не предвижу конца своему мучению; знаю только, что едва ли буду в состоянии долго выдержать.

Но на должности второго лица губернии Салтыков-Щедрин не был тираном и бездушным чиновником-градоначальником. Однажды он вынужден был издать указ о дополнительной вечерней работе чиновников. Он не знал, что они не могли успеть добраться до места службы из дома на окраине города и потому вынуждены были находиться на работе 12 часов без обеда. Об этом написали статью в московской газете, которая попалась на глаза Салтыкову-Щедрину. Он незамедлительно отменил свое распоряжение и нашёл автора статьи, чтобы поблагодарить его.

После конфликта с новым губернатором Салтыков-Щедрин был вынужден уйти в отставку. Этот сюжет в его жизни повторялся неоднократно вплоть до 1868 года: рвение изменить жизнь к лучшему, затем конфликт с начальством и неизбежная отставка.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин – известный русский писатель, журналист, редактор, государственный деятель. Родился 27 января 1826 г., в деревне Спас-Угол, Российская Империя . Его произведения входят в обязательную школьную программу. Сказки писателя не зря именуются так – в них не только карикатурное высмеивание и гротеск, тем самым автор подчеркивает, что человек является вершителем собственной судьбы.

Салтыков знал французский и немецкий языки, получил блестящее начальное домашнее образование, позволившее поступить в Московский дворянский институт. Оттуда мальчик, проявивший недюжинное прилежание, попал на полное государственное обеспечение в привилегированный Царскосельский лицей, в котором образование приравнивалось к университетскому, а выпускникам присваивались чины согласно Табели о рангах.

Оба учебных заведения славились тем, что выпускали элиту русского общества. Среди выпускников - Александр Пушкин , князь Михаил Оболенский, Вильгельм Кюхельбекер , Антон Дельвиг, Иван Пущин. Однако, в отличие от них, Салтыков из чудного умного мальчика превратился в неопрятного, сквернословящего, часто сидящего в карцере парнишку, у которого так и не появилось близких друзей. Неспроста Михаила однокашники прозвали "Сумрачным лицеистом".

Атмосфера в стенах лицея способствовала творчеству, и Михаил в подражание предшественникам начал писать стихи вольнодумского содержания. Такое поведение не осталось незамеченным: выпускник лицея Михаил Салтыков получил чин коллежского секретаря, хотя за успехи в учебе ему светил ранг повыше - титулярного советника.

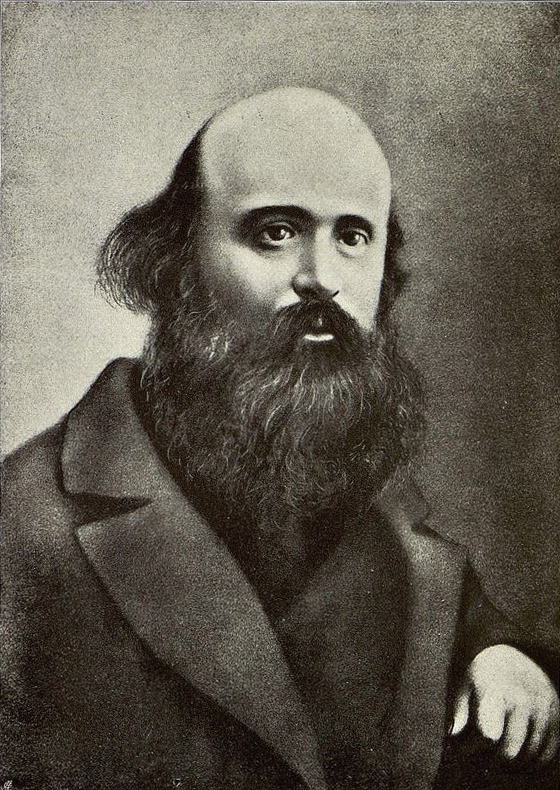

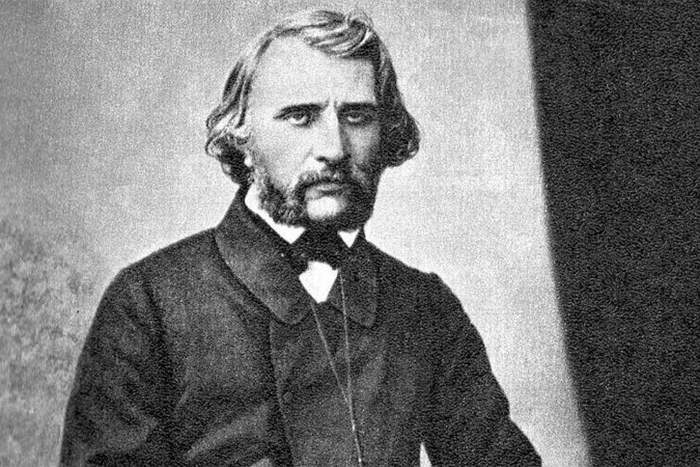

Михаил Салтыков-Щедрин в молодости.

По решению надзорной комиссии Салтыкова отправили в ссылку в Вятку, в канцелярию при губернаторе. В ссылке, помимо служебных дел, Михаил изучал историю страны, переводил сочинения европейских классиков, много ездил и общался с народом. Салтыков чуть было не остался насовсем прозябать в провинции, пусть и дослужившись до советника губернского правления: в 1855-м на императорский трон был коронован Александр II , и о рядовом ссыльном попросту забыли.

На помощь пришел Петр Ланской, представитель знатного дворянского рода, второй муж Натальи Пушкиной . При содействии его брата, министра внутренних дел, Михаила вернули в Петербург и дали место чиновника особых поручений в этом ведомстве.

В рассказах с особой теплотой описываются простые люди-работяги. Создавая образы дворян и чиновников, Михаил Евграфович вел речь не только об основах крепостного права, но и акцентировал внимание на моральной стороне представителей высшего сословия и нравственных основах государственности.

В главных героях-градоначальниках показана богатая палитра человеческих характеров и общественных устоев – взяточники, карьеристы, равнодушные, одержимые абсурдными целями, откровенные глупцы. Простой же народ выступает как слепо подчиняющаяся, готовая все стерпеть серая масса, которая действует решительно, только оказавшись на краю гибели.

Личная жизнь

С супругой Елизаветой Михаил Салтыков познакомился в вятской ссылке. Девушка оказалась дочерью непосредственного начальника писателя, вице-губернатора Аполлона Петровича Болтина. Чиновник делал карьеру в сфере образования, хозяйственном, военном и полицейском ведомствах. Поначалу опытный служака опасался вольнодумца Салтыкова, но со временем мужчины подружились.

В семье Лизу звали Бетси, девушка называла писателя, который был старше ее на 14 лет, Мишелем. Однако вскоре Болтина перевели по службе во Владимир, и семья уехала за ним. Салтыкову же запретили покидать пределы Вятской губернии. Но, по преданию, он дважды нарушал запрет, чтобы повидать возлюбленную.

Категорически воспротивилась браку с Елизаветой Аполлоновной мать писателя, Ольга Михайловна: мало того, что невеста слишком молода, так еще и приданое за девушкой дают не солидное. Разница в годах вызвала сомнение и у владимирского вице-губернатора. Михаил согласился подождать один год.

По воспоминаниям князя Владимира Оболенского, Елизавета Аполлоновна в разговор вступала невпопад, делала замечания, не относящиеся к делу. Произносимые женщиной глупости ставили собеседника в тупик и злили Михаила Евграфовича.

Елизавета любила красивую жизнь и требовала соответствующего финансового содержания. В этом муж, дослужившийся до звания вице-губернатора, еще мог поспособствовать, но постоянно влезал в долги и называл приобретение собственности безалаберным поступком. Из произведений Салтыкова-Щедрина и исследований жизни писателя известно, что он играл на фортепиано, разбирался в винах и слыл знатоком ненормативной лексики.

Тем не менее, Елизавета и Михаил прожили вместе всю жизнь. Жена переписывала произведения мужа, оказалась хорошей хозяйкой, после смерти писателя грамотно распорядилась наследством, благодаря чему семья не испытывала нужду. В браке родились дочь Елизавета и сын Константин. Дети никак не проявили себя, чем огорчали знаменитого отца, безгранично их любившего. Салтыков писал:

Роль популярных блоггеров в Российской Империи девятнадцатого века играли писатели, которых позже признают классиками русской литературы. Правда, свободы у них было поменьше. То за некролог арестуют, то за стихи сошлют, то за статьи и романы отлучаться от церкви. В общем, писатели России постоянно страдали от каких-нибудь санкций.

Тургенев: имя Гоголя упоминать запрещено

Помимо нарушения цензурных правил, Иван Сергеевич ещё и навлёк на себя неудовольствие высших кругов тем, что дерзнул назвать Гоголя… великим. Считалось, что слово можно употреблять только в отношении императора и полководцев. Соответственно, и императора, и полководцев оскорбляло то, что какой-то помещик заставил их разделять этот титул с писателишкой родом с окраин империи.

Достоевский: читал письмо Белинского

В 1849 году Военно-судная комиссия приговорила Достоевского к расстрелу. Причина сурового приговора - чтение преступного антиправительственного и антицерковного письма Белинского и недонесение на распространителей текста этого письма. Сам Достоевский вины не признал, но суд это не смутило.

Так бы мы и остались без Фёдора Михайловича, но через неделю расстрел отменили: вина, мол, для смерти слишком незначительна. Причём театральности ради об отмене казни объявили только во время самой казни, когда приговорённых уже выстроили для расстрела. Заменили смерть восемью годами каторги. Достоевский всю жизнь вспоминал незабываемые ощущения, которые испытал на Семёновском плацу, под дулами ружей.

Ещё через несколько дней император Николай I скостил срок до четырёх лет, и Достоевского отправили по этапу. По пути на каторгу друзья смогли ему передать Библию, в которой спрятаны были десять рублей (вполне спасительная на первых порах сумма). Именно на каторге Достоевский впервые пережил приступы эпилепсии. После каторги, в продолжение наказания, его отправили служить простым солдатом в Семипалатинск. К нормальной жизни Фёдор Михайлович смог вернуться, только когда Николай I умер и Александр II в честь своего воцарения подписал ряд помилований.

Грибоедов и Пушкин: связь с декабристами и возмутительные стихи

В декабре 1825 года группа дворян попыталась устроить государственный переворот. Целью были низложение государя и отмена крепостного права. Другие цели тоже были, но их список не совпадал у разных участников восстания — решено было разобраться с этим позже.

Грибоедова успели предупредить, и он ещё до ареста и обыска успел сжечь практически всю переписку. Во время следствия писатель категорически отрицал свою вину и в конце концов был отпущен. Всего он провёл в заключении четыре месяца.

Успел сжечь свои дневники и письма и Александр Сергеевич Пушкин, узнав о провале восстания. Сам он не был участником тайных обществ, но записи могли повредить большому количеству его знакомых и увеличить количество арестов. Самого Пушкина никто не задерживал — он и так уже был в ссылке, за… перехваченное письмо, в котором он рассуждал об атеизме, понятное дело, в неприятном для религии ключе. По мнению многих, только это поэта и спасло — ведь его имя тоже упоминалось декабристами.

Кстати, это была вторая ссылка поэта. В первую он попал вообще неожиданно. Александр I вдруг упрекнул директора царскосельского лицея в том, что его воспитанник, мол, наводнил Россию возмутительными стихами, и передал приказ генерал-губернатору Милорадовичу поэта арестовать. Изначально Пушкину грозила Сибирь, в те времена — глухое место, в котором выживали только самые крепкие ссыльные. Но у поэта оказалось немало друзей, и они общими усилиями выхлопотал ему ссылку на юг. В результате Пушкин посетил юг Малороссии, Крым и молдавскую Бессарабию.

Салтыков-Щедрин: неудачное совпадение

Никаких эвфемизмов. В Вятке Салтыков-Щедрин действительно был назначен младшим чиновником канцелярии Губернского правления. Покинуть Вятку писатель смог только во время помилований после смерти Николая I.

Читайте также: