Почему короткие волны не могут обеспечить уверенного приема радиосигнала

Обновлено: 25.06.2024

* На всех УКВ диапазонах может использоваться как стерео, так и моно вещание.

Поговорим же мы лучше об особенностях распространения радиоволн, о качестве принимаемого сигнала, дальности радиовещания и рентабельности вещательного бизнеса в зависимости от используемого диапазона.

Средние волны.

Имеют достаточную дифракцию, чтобы обеспечивать уверенный (бестеневой) прием в среднепересеченной местности, и в условиях железобетонной многоэтажной городской застройки. В горных условиях образуют значительные теневые зоны, особенно в своей коротковолновой части. В ночное время могут распространяться на очень большие расстояния благодаря отражению в ионосфере. Днем пригодны только для местного вещания. В силу спектральной специфики промышленных помех, качество звучания на средневолновом диапазоне в городских условиях невысоко и может удовлетворять лишь разговорные радиостанции. В сельской местности качество звучания средневолновых радиостанций вполне пригодно для прослушивания музыкальных программ по первой категории качества и ограничивается лишь атмосферными помехами - летом, при горозовых разрядах прием затруднен. Дальность распространения прямой волны в дневное время (без учета ионосферного отражения) зависит от типа используемой антенны, поляризации, мощности передатчика и в среднем в два - три раза превышает дальность прямой видимости, в основном, благодаря малому уровню помех вдали от крупных городов. В ночное время происходит ослабление слышимости относительно близких радиостанций, расположенных в радиусе 100 - 200 Км, и усиление дальних радиостанций - 600 - 1500 Км. Для радиостанций, находящихся от слушателя в зоне прямой видимости (до 50 Км), ослабления приема не происходит. Зимними ночами на средневолновом диапазоне можно с очень хорошим качеством принимать дальние радиостанции.

Использование этого свойства радиоволн средневолнового диапазона позволило в США создать сеть высококачественного АМ радиовещания в дневное время, максимально уменьшив помехи от радиостанций, находящихся в других часовых поясах и работающих на тех же или близких частотах и наиболее плотно использовать частотный ресурс. Эти радиостанции так и называются - "радиостанции светлого времени". С восходом солнца в данной местности и, соответственно, с исчезновением условий ионосферного распространения, радиостанция может работать мощностью в несколько единиц или десятков киловатт обеспечивая на расстоянии в 150 - 200 Км качественное вещание. С заходом солнца, и появлением возможности создавать радиопомехи своим излучением далеко за пределами зоны прямого вещания, радиостанция снижает мощность излучения до сотен, иногда десятков ватт, обеспечивая зону радиовещания лишь в пределах своего населенного пункта. С коммерческой точки зрения это оправдано, так как наиболее эффективное рекламное время именно дневное, а вечером и ночью иногда бывает разумно вообще выключить радиопередатчик.

Антенные системы средневолнового диапазона могут выполняться относительно компактно для размещения в черте города, не имеющего высотной железобетонной застройки. Но все же желательно радиоцентры этого диапазона выносить за пределы городской черты. В средневолновом диапазоне не требуется использования столь высоких мощностей радиопередатчиков, как в длинноволновом. При грамотно спроектированных и построенных антенных системах вполне достаточно мощности 5 - 15 киловатт для обеспечения рентабельного качественного радиовещания на большой промышленный регион или на несколько близлежащих городов, насчитывающих в общей сложности более одного миллиона жителей. При меньшем количестве населения в зоне вещания средневолновой радиостанции сложно говорить о ее рентабельности. Все-таки затраты на содержание радиоцентров этого диапазона достаточно высоки.

Короткие волны с длинами от 75 до 49 метров.

Имеют ярко выраженный ночной характер дальнего распространения. Используются в основном для иновещания на регионы максимально удаленные от передатчика. В дневное время уровень промышленных помех в этой части частотного спектра настолько велик, что сколько нибудь качественное радиовещание невозможно. Специфика использования исходит из их свойств: идеологическая пропаганда, вещание на соотечественников в других странах. Цели в основном политические межгосударственного уровня и едва-ли их можно использовать для коммерческого радиовещания.

Короткие волны поддиапазонов 41, 31, 25, 19 метров.

Относительно свободны от промышленных помех (чем выше частота, тем меньше промышленные помехи). Имеют тенденцию к более дневному распространению с повышением частоты. Позволяют создать круглосуточное качественное иновещание, когда радиостанция в зависимости от времени суток, по заранее известному для слушателей расписанию меняет частоту вещания, переходя на более высокочастотные поддиапазоны днем и опускаясь на более низкочастотные ночью.

Короткие волны поддиапазонов 16, 13 и 11 метров.

Типично дневные диапазоны. В зоне приема дальние станции слышны из освещенной территории земной поверхности. На этих диапазонах практически отсутствуют промышленные и атмосферные помехи. Но наличие в коммерческое (дневное) время в эфире большого количества одновременно слышимых радиостанций приводит к своеобразной "эфирной каше", где очень сложно разобрать кто и что вещает. Как правило, побеждает сильнейший, - у кого самый мощный радиопередатчик и самые лучшие антенны.

Используя специфику распространения радиоволн этих диапазонов, можно создать в России сеть радиостанций местного вещания, так называемые "станции темного времени". С наступлением темноты, радиостанция увеличивает мощность своего сигнала до нескольких киловатт, работает так всю ночь, с рассветом, мощность снижается до десятков ватт. В этом случае дневная "эфирная каша" не будет образовываться, а вечерами, особенно длинными зимними, можно будет слушать местные радиостанции с более высоким качеством, чем на длинных и средних волнах. Эффективные антенные системы этих диапазонов достаточно компактны, неприхотливы, дешевы в эксплуатации и занимают мало места. В качестве радиопередатчиков можно было бы использовать военные радиопередатчики магистральной связи модифицированные для целей радиовещания. Это позволило бы задействовать ныне простаивающие оборонные заводы в мирных целях и на благо российского радиовещания. Полагаю, что "вечерние домашние радиопрограммы" поимели бы успех среди слушателей нашей страны. Вот техническое предложение. Дело за Министерством связи и МПТР. Оборонные заводы, при наличии соответствующих решений министерств не заставят себя ждать. Заказы нужны всем и этот проект может всколыхнуть застоявшуюся экономику регионов. Кстати, на этих диапазонах можно было бы с успехом использовать синхронный радиоприем, а на передающей стороне однополосную модуляцию с частично подавленной несущей частотой. Такое решение значительно бы повысило рентабельность радиокомпаний за счет снижения затрат на передающей стороне. Вот вам новая ниша и для производителей радиоприемников и новый частотный ресурс для радиовещателей.

Историю открытия электромагнитных волн вы теперь знаете хорошо. Но что собой представляет электромагнитная волна, радиоволна, как она распространяется в пространстве, что влияет на распространение, какие волны и почему используются в радиотехнике — об этом предстоит узнать сейчас.

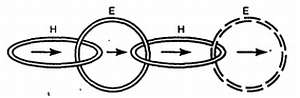

Как устроена электромагнитная волна? Очень просто — взгляните на рис. 10.7.

Рис. 10.7. Распространение электромагнитной волны

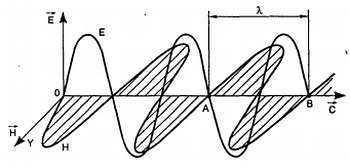

Рис. 10.8. Физическая сущность электромагнитной волны

Вертикальное поле в данном случае — поле электрическое, горизонтальное — магнитное. Впрочем, положения полей могут быть и другими — например, электрическое поле может быть горизонтальным или наклонным. Это свойство называется поляризацией электромагнитной волны.

Конечно, амплитуда электрической и магнитной составляющих волны, распространяющейся в какой-нибудь среде, например в воздухе или в кирпичной кладке домов, постепенно уменьшается. Говорят, что в веществе электромагнитная волна постепенно затухает. Но в вакууме волна может распространяться без затухания неограниченно долго. Интересный пример в данном случае являет нам космическое реликтовое излучение, открытое совсем недавно. Как известно, появившаяся в 20-х гг. XX в. теория возникновения Вселенной в результате большого взрыва предполагала обнаружение в пространстве остатков этого процесса — электромагнитных волн. Сегодня реликтовое излучение обнаружено. Реликтовые электромагнитные волны прошли путь, равный миллиардам световых лет (!). Это — слепки молодой Вселенной, ее следы.

Но вернемся к делам земным. Чуть выше мы упоминали о том, что разработчики радиостанций постоянно стремились повысить излучаемую мощность. Эта мощность переносится электромагнитной волной. Как видно из рис. 10.8, компоненты электромагнитной волны — магнитная и электрическая — имеют колебательный характер, значит, в качестве характеристики волны можно ввести ее частоту. Однако, поскольку волна распространяется в пространстве, точки А и В, в которых колебания имеют одинаковую фазу, отстоят друг от друга на определенном расстоянии, очевидно, связанном с частотой. Понятно также, что скорость волны не равна бесконечности, а ограничена. Чем быстрее распространяется волна, чем больше будет ее скорость, тем дальше будут отстоять друг от друга точки А и В, тем меньше будет ее частота и больше длина. Очевидно, что частота, длина и скорость волны связаны между собой! Помните, еще в опытах Герца было выяснено, что скорость распространения электромагнитной волны равна скорости света. Чуть позже установили — в среде, отличной от вакуума, волна распространяется немного медленнее. Если обозначить скорость буквой с, частоту — f, а длину — λ, то получим простое соотношение для связи перечисленных характеристик:

λ = c/f

Точное значение скорости распространения электромагнитной волны в вакууме:

с = 2,997925·10 8 м/с.

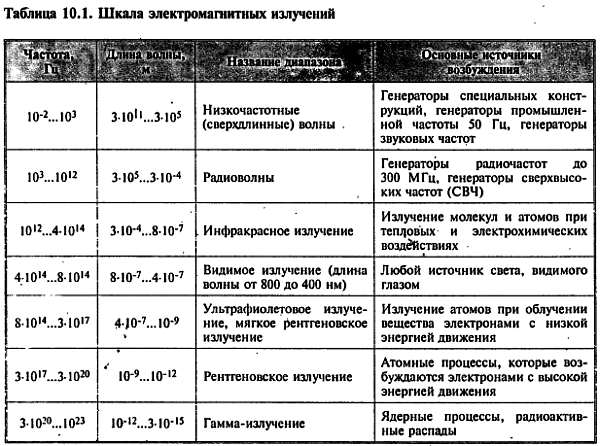

Электромагнитные волны имеют очень широкий диапазон длин. Для того чтобы классифицировать волны по отличительным признакам и характерным особенностям, введена так называемая шкала электромагнитных излучений.

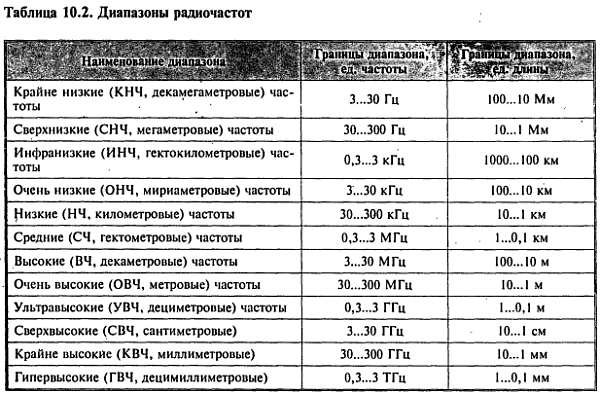

Наиболее широко в средствах связи и вещания используются диапазоны начиная от НЧ и заканчивая УВЧ. В диапазонах НЧ, СЧ, ВЧ и ОВЧ работают трансляционные передатчики, средства радиолюбительской и профессиональной связи, средства военной связи. Диапазон УВЧ используется для работы домашних мобильных телефонов, сотовой связи. Диапазон СВЧ отдан средствам космической связи, спутниковым системам телевещания, трансляции, передаче цифровых данных. Диапазон КВЧ — это диапазон работы радарных систем.

Диапазоны СНЧ, ИНЧ и ОНЧ использовать очень сложно, так как для эффективного излучения электромагнитных волн и их дальнего приема необходимы антенны, приближающиеся в своих размерах к длинам этих волн, то есть в десятки, сотни и даже тысячи километров. Мы знаем об этом из ответа Герца инженеру Губеру.

Однако люди научились использовать и эти диапазоны волн, причем совершенно неожиданно. Как вы думаете, насколько хорошо распространяются электромагнитные волны в морской воде, являющейся проводником электрического тока? Распространяются, но очень плохо. Чем выше частота волны, тем сильнее она поглощается морской водой, тем быстрее она затухает. По этой причине конструкторы подводных лодок были вынуждены отказаться от радиосвязи на глубине и придумывать разные хитрые способы с выбрасыванием на поверхность радиобуев. Но когда обнаружили, что электромагнитные волны очень низких частот слабо поглощаются морской водой, то разработали связь, впрочем, одностороннюю с лодкой в подводном положении. Для того чтобы принять сигнал, лодка разматывает буксируемую антенну длиной в десятки километров и принимает информацию, а затем антенну сматывает.

Радиопередающие средства этой системы связи могут впечатлить любого. По некоторым сведениям, американская антенна связи с подводными лодками занимает площадь целого штата. Она представляет собой сетку с размером ячеек около километра, закопанную в землю. Есть ли такая система связи в России, авторам неизвестно.

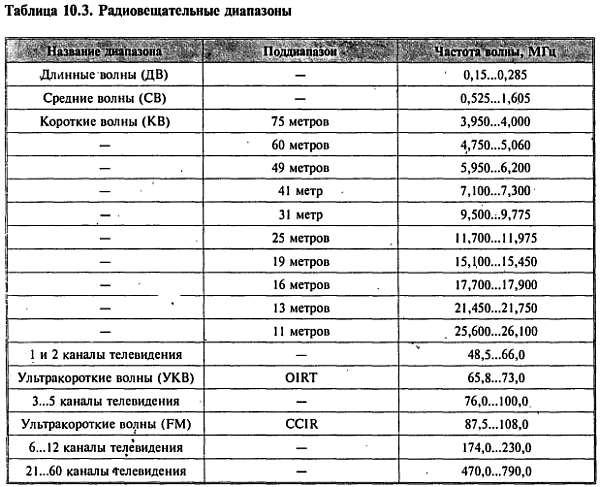

Радиовещательные диапазоны также имеют четкое деление, приведенное в табл. 10.3.

Поговорим теперь о распространении радиоволн в пространстве. Красноречивый пример, относящийся к 1930 г., позволит задать множество вопросов.

Впервые разницу в дневном и ночном приемах радиосигналов обнаружил Г. Маркони в 1902 г. В этом же году английский физик Оливер Хевисайд (1850–1925) сделал предположение, позже получившее полное экспериментальное подтверждение. Предположение заключалось в следующем: над поверхностью Земли, на высоте 60…2000 км атмосфера находится в особом состоянии. Газы на этой высоте под действием ионизирующего излучения Солнца переходят в ионизированное состояние. Поэтому описываемый слой, названный ионосферой, оказывает большое влияние на распространение радиоволн: она может поглощать радиоволны, может их отражать, а может пропускать беспрепятственно. Иногда ионосферу называют слоем Хевисайда.

Долгое время проводить исследования ионосферы представлялось затруднительным, и только в начале 1960-х гг., благодаря искусственным спутникам Земли, удалось досконально изучить механизмы ионизации. Оказывается, основным источником ионизации выступают ультрафиолетовые лучи Солнца и солнечная радиация. На ионосферу оказывает также влияние излучение удаленных звезд — это 0,1 % — не так много, но если учесть их удаленность…

Ионизирует атмосферу Земли и космическая пыль. К нерегулярным источникам ионизации относятся мощные корпускулярные потоки, которые возникают в периоды солнечной активности, и метеорные потоки.

Впервые серьезные исследования ионосферы провел в 20-х гг. XX в. англичанин Эдуард Виктор Эплтон. Занимаясь вопросами снижения электромагнитных помех во время приема, Эплтон заинтересовался различием ночных и дневных сеансов связи. Причину явления Эплтон назвал замираниями эфира.

Он доказал, что ночью радиоприемник принимает только волны, распространяющиеся вдоль земной поверхности, а ночью добавляются волны, отраженные от ионосферы. Также он впервые показал, что ионосфера не однородна, а состоит из слоев. Один из таких слоев, обозначаемых буквой F, носит название слоя Эплтона.

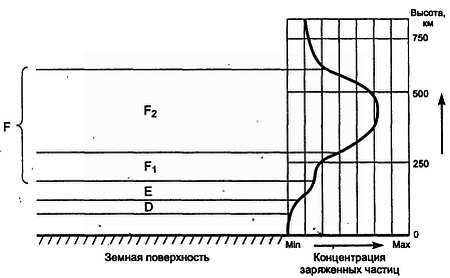

Каковы наши сегодняшние знания об ионосфере? Взгляните на рис. 10.9.

Рис. 10.9. Строение ионосферы

Сегодня мы абсолютно достоверно знаем, что ионосфера состоит из четырех слоев.

Слой D — самый низкий, он расположен на высоте 60…80 км и существует только в дневные часы. Ночью под действием механизма ионной рекомбинации слой D исчезает. Слой Е, расположенный на высоте 100… 150 км, имеет низкую концентрацию ионов и ночью также практически полностью исчезает. Самый верхний слой, обозначаемый, как F, в дневные часы распадается на два слоя — F1 и F2. Слой F, характеризуемый наибольшей ионной концентрацией, располагается на высоте 300…450 км в летнее время и 250…350 км в зимнее время. Основное влияние на распространение радиоволн оказывает слой F2.

Существует также слой Es, условно называемый спорадическим. Вообще это образование сложно назвать слоем, так как возникает спорадический слой нерегулярно. Он представляет собой скопление сильно ионизированных облаков, разделенных промежутками слабо ионизированного газа. Чаще всего этот слой возникает летом.

Радиоволны имеют интересную особенность — в неоднородных средах они распространяются не прямолинейно, а несколько изгибаются. Чем больше неоднородность среды, тем и изгибание их больше. Постоянно. преломляясь в ионосфере, электромагнитная волна может занять положение, параллельное земной поверхности, и даже вернуться на Землю. Если же отражающей способности ионосферы недостаточно, волна уходит в космическое пространство.

Чем больше длина волны, тем меньшая степень ионизации требуется для обеспечения нормального отражения радиоволны. И наоборот чем выше частота, тем труднее ионосфере преломлять волну. Свойство электромагнитной волны изгибаться под действием неоднородностей называется рефракцией. Есть еще одно свойство электромагнитной волны, которое называется почти так же — дифракцией, — но имеет совершенно другой физический смысл. Дифракция — это способность волн огибать препятствия (рис. 10.10).

Рис. 10.10. Дифракция радиоволн

Исследования показывают, что дифракционные свойства присущи радиоволнам любой длины, хотя по мере укорочения волны способность к дифракции резко падает.

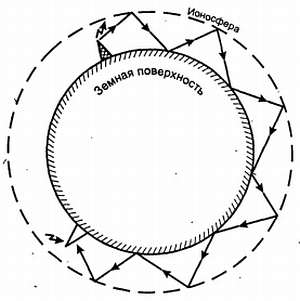

Итак, в реальных условиях любая электромагнитная волна может попадать из точки излучения в точку приема двумя путями: огибая земную поверхность вследствие неоднородности атмосферы (поверхностная волна) и вследствие отражения от ионосферы (объемная волна), что показано на рис. 10.11.

Рис. 10.11. Распространение поверхностной и объемной волн

Земная поверхность проводит электрический ток, правда, недостаточно хорошо, и часть энергии волны при этом поглощается. Поглощение энергии резко возрастает с частотой. Поэтому длинные и средние волны распространяются поверхностным способом значительно дальше, чем волны более высоких частот. Чем короче волна, тем больше затухает пространственный луч и меньше — объемный.

Электромагнитные волны длинноволнового диапазона (ДВ) могут огибать земную поверхность при распространении на расстояния не более 3000 км. Отражение длинных волн от ионосферы наблюдается главным образом в ночные часы, когда ионная концентрация слабее и поглощение не столь велико. Поэтому дальность распространения длинных волн днем меньше, чем ночью.

Рис. 10.12. Разные волны по-разному реагируют на наличие ионосферы

Рис. 10.13. Многократное отражение волн КВ диапазона

Рис. 10.14. Зона тени при излучении волн КВ диапазона

Чем короче волна, тем шире зона молчания, так как объемный луч слабее преломляется и возвращается на Землю дальше от передатчика.

Еще один недостаток коротких волн — наличие ощутимых замираний, когда неожиданно принимаемая станция начинает звучать тише, а то и вообще пропадает. В диапазоне средних волн, впрочем, замирания не так заметны. Природа замираний — сложение в противофазе нескольких объемных лучей, попадающих в точку приема разными путями. В результате явления, называемого интерференцией, две волны могут скомпенсировать друг друга, получив нулевой результат. До определенной степени борьба с замираниями возможна введением в приемник системы автоматической регулировки усиления (АРУ), идея которой была реализована еще в начале 30-х гг. XX в.

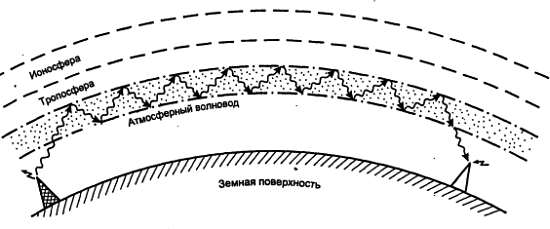

Свойство УКВ волн проникать через ионосферу используется в технике космической связи. УКВ волны диапазона 4… 10 м вообще-то могут испытывать отражение от спорадического слоя Es и от слоя F2 в годы максимальной солнечной активности, распространяясь на большие расстояния. Однако это явление носит случайный характер и не учитывается при проектировании радиовещательного оборудования. На распространение ультракоротких волн сильное влияние оказывает тропосфера — нижний слой атмосферы на высоте 10… 14 км. Тропосфера обладает большой неоднородностью, вследствие чего дальность распространения УКВ волн может как уменьшиться, так и увеличиться. Тропосферное распространение волн характеризуется высокими показателями рефракции. Еще одно интересное явление, могущее возникнуть в тропосфере, — это сверхрефракция (рис. 10.15).

Рис. 10.15. Явление сверхрефракции УКВ радиоволн

Благодаря ей в тропосфере может возникнуть волновод, напоминающий длинную изогнутую трубу, по которой УКВ волна распространяется на расстояния более 1000 км — в 10 раз больше по сравнению с обычной дальностью распространения. УКВ волны могут также распространяться за счет сверхрефракции при наличии сильной неоднородности в ионосфере, возникающей при прохождении метеорных потоков. Но обольщаться не стоит: сверхрефракция — тоже случайное и нестабильное состояние атмосферы.

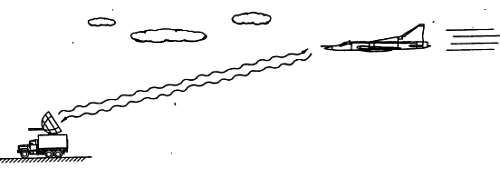

Волны СВЧ и КВЧ-диапазона отражаются даже от небольших предметов и чаще всего возвращаются в точку приема. На основе данного открытия и строятся все радиолокационные системы (рис. 10.16).

Рис. 10.16. Радиолокационная система

К недостаткам волн этого диапазона следует отнести их поглощение гидрометеорами — дождем, снегом, градом, туманом. Волны диапазона КВЧ вдобавок ко всему поглощаются молекулами кислорода и водяными парами. Чтобы радарные системы работали эффективно, приходится излучать большие мощности, разрабатывать достаточно сложные схемные и конструктивные решения такой аппаратуры. Но сегодня от радаров отказываться рано, поскольку они — основное средство морской и летной навигации, противовоздушной обороны.

Распространение радиоволн — очень серьезная и сложная наука, которой занимаются ученые всего мира. В России этой проблемой занимается институт земного магнетизма и распространения радиоволн (ИЗМИРАН), расположенный в Московской области. Институт регулярно публикует прогнозы распространения радиоволн, предназначенные как для профессиональных связистов и навигаторов, так и для радиолюбителей.

Читайте также: