Почему белая армия была права

Обновлено: 25.06.2024

Первая мировая война наглядно продемонстрировала, что в новых условиях ведения боевых действий кавалерия может играть только вспомогательную роль. Ушли в прошлое массированные кавалерийские атаки. Грезившая о боевых подвигах детвора представляла себя уже не в роскошном гусарском мундире, а в кожаной куртке лётчика или униформе танкиста. Однако разразившаяся в России гражданская война показала, что конницу ещё рано списывать со счетов.

Донцы начинают

Инициатива создания крупных кавалерийских соединений в Гражданской войне принадлежала белой стороне. Это и неудивительно: в распоряжении контрреволюционных сил имелись людские ресурсы Дона и Кубани, а выходцы оттуда составляли значительную часть бывшей кавалерии Русской императорской армии (РИА). Там же располагались и центры коннозаводства — как государственные, так и частные. Вернувшиеся с полей Великой войны казаки в большинстве своём сохранили коней, что позволило уже в 1918 году создать в составе Донской армии множество конных частей.

Донские казаки.

pinterest.es

Первоначально конница придавалась пешим полкам, образовывая отдельное формирование численностью от 30 до 300 всадников. Позднее из них стали создавать отдельные конные полки. Они формировались по станичному принципу и объединялись в номерные полки, состоявшие из шести сотен (в данной ситуации сотня не означала количество воинов). Их численность не была постоянной и колебалась в пределах 150–1000 всадников. Во время военных действий 1918 года казачья конница, как правило, придавалась пехоте. Атаман Пётр Краснов так описывал казачью тактику:

Текст довольно реалистично — если, конечно же, отбросить соотношение 1 к 10 — описывает специфику тактики боёв Гражданской войны в Донской области. Как видим, конница здесь играла больше вспомогательную роль, добивая бегущего врага.

Именно с этого момента белое руководство обратило пристальное внимание на стратегическое использование конницы. Планирование операций находилось в руках командования Вооружённых Сил Юга России (ВСЮР), созданных путём объединения Донской и Добровольческой армий. Во главе последней стоял генерал Антон Деникин, он же возглавил и ВСЮР. Посмотрим, как же обстояли дела с кавалерией у добровольцев.

Кавалерия Добровольческой армии

Летом 1918 года в Добровольческой армии уже было создано две кавалерийских дивизии. Увеличение численности произошло главным образом за счёт кубанских конных частей. А дальше в руководстве вспыхнули разногласия по поводу дальнейшего развития кавалерии. Генерал Пётр Врангель был ярым сторонником создания регулярной кавалерии. В своих воспоминаниях он писал:

Как видим, генерал обвинял Антона Деникина в некомпетентности, считая, что пехотный генерал не в силах осознать преимущества, которые может дать кавалерия. В определённой степени с Врангелем был солидарен и генерал А.С. Лукомский, подчёркивавший, что командование Добровольческой армии хотя и осознавало необходимость создания массовой конницы, ничего для этого не делало.

Однако если предоставить слово самому генералу Деникину, то картина выглядит немного иначе. Врангель, планируя рост кавалерии, основным путём достижения цели видел восстановление бывших полков Русской императорской армии. К этому же стремились и сами бывшие кавалерийские офицеры, в значительной мере сохранившие свои кадры: в рядах Белого движения участвовало от 50% до 90% офицеров от каждого кавалерийского полка РИА. В Добровольческой армии, а позднее в Вооружённых Силах Юга России было восстановлено в виде дивизионов, эскадронов и даже полков 49 из 57 полков регулярной армейской кавалерии. Начало этому положил сам П. Врангель, восстановив ещё в октябре 1918 года 10-й гусарский Ингерманландский полк: сперва как дивизион, а с мая 1919 года — уже как полноценный полк. Деникин отнёсся отрицательно прежде всего не к развитию кавалерии, а к развитию кавалерии таким способом, на который ориентировался Врангель. Главнокомандующий считал:

Кто же из генералов был прав? Ответ на это может дать обзор боевых действий Сводной кавалерийской дивизии Донской армии. Хотя бывшие полки РИА восстанавливались, как правило, в Добровольческой армии, здесь имело место исключение. Стремление офицеров-кавалеристов возродить свои части наткнулось на противодействие со стороны командования добровольцев, но неожиданно получило поддержку руководства донцов. Причина заключалась в том, что донской атаман Африкан Богаевский во время Первой мировой войны возглавлял 4-й гусарский Мариупольский полк — одну из стремившихся к восстановлению частей.

9 октября 1919 года был отдан приказ по Донской армии о формировании 1-й Сводной кавалерийской дивизии в составе 4-го Мариупольского и 6-го Клястицкого гусарских, 11-го Чугуевского уланского и Туземного конного полков. Командовать дивизией поручалось генерал-майору Петру Чеснакову. Однако из-за ухудшающегося военного положения дивизия 28 ноября 1919 года отправилась на фронт для обороны Донецкого бассейна, так и не успев завершить процесс формирования. Соединение активно участвовало в боях против красной 1-й Конной армии в северной части Донбасса, в районе станций Сватово и Рубежная. Потери дивизии оказались столь велики, что она была свёрнута в сводный кавалерийский полк, который позднее был расформирован, а его остатки вошли в состав других кавалерийских частей.

Командующий Донской армией генерал С. В. Денисов писал: "На знамёнах Белой Идеи было начертано: к Учредительному Собранию, т.е. то же самое, что значилось и на знамёнах Февральской революции… Вожди и военачальники не шли против Февральской революции и никогда и никому из своих подчинённых не приказывали идти таковым путём". То есть вожди и военачальники Белой армии никогда не призывали защитить, восстановить в России монархию, власть помазанника Божьего - царя. Как написал Денисов: "…никогда не призывали к защите Старого строя". А сегодня либералы подключили всю мощь СМИ и сделали из Белой армии защитницу царя, что совершенно не соответствует действительности, является ложью.

"Иначе говоря, борьба Красной и Белой армий вовсе не была борьбой между "новой" и "старой" властями; это была борьба двух "новых" властей - Февральской и Октябрьской… Главные руководители - Алексеев, Корнилов, Деникин и Колчак - были несомненными "героями Февраля", и их теснейшая связь (а не "зависимость") с силами Запада была совершенно естественной, вовсе не "вынужденной", - пишет В. В. Кожинов.

Запад не только поддерживал, но и всячески организовывал сепаратистские устремления и не только в двадцатых годах, но и с 1985 года по настоящее время.

Без сомнения, что без "снабжения" с Запада был бы немыслим триумфальный поначалу поход Деникина на Москву, который в октябре 1919 года достиг Орла.

Как и все лидеры Белого движения, Антон Иванович Деникин находился в безусловном подчинении у Запада. Это особенно ясно из его покорного признания "верховенства" А. В. Колчака.

Александр Васильевич Колчак был прямым ставленником Запада и именно поэтому оказался Верховным правителем. В. В. Кожинов обращает внимание на то, что в отрезке жизни Колчака с июня 1917-го, когда он уехал за границу, и до его прибытия в Омск в ноябре 1918 года много невыясненного, но и документально подтверждаемые факты достаточно выразительны. Факты говорят о том, что 17 (30) июня Колчак имел секретный и важный по его словам разговор с послом США Рутом и адмиралом Гленноном, в результате чего он оказался в положении близком к наёмному военачальнику. В августе Колчак тайно прибыл в Лондон, где с морским Министром Великобритании обсуждал вопрос о "спасении" России. Затем он опять-таки тайно отправился в США, где совещался не только с военным и морскими министрами, (что было естественно для адмирала), но и с министром иностранных дел, а также - что наводит на размышления - с самим тогдашним президентом США Вудро Вильсоном. Необходимо отметить, что в адмиралы Колчака произвёл не российский император (царь), а Временное правительство, как представлявшее в России власть Запада.

В ноябре 1918 года Колчак был провозглашён в Омске Верховным правителем России. Своего прямого ставленника Колчака Запад снабжал намного щедрее, чем Деникина. В его армию было доставлено около миллиона винтовок, несколько тысяч пулемётов, сотни орудий и автомобилей, десятки самолётов, около полумиллиона комплектов обмундирования и много другого имущества. За снабжение Колчак после победы должен был передать Западу одну треть золотого запаса России.

Колчак постоянно находился под контролем Запада. При нём постоянно присутствовали британский генерал Нокс и французский генерал Жанен со своим главным советником - капитаном Зиновием Пешковым (младшим братом Я. М. Свердлова), принадлежавшим, между прочим, к французскому масонству. Имелись, конечно, и другие тайные наблюдатели. Указанные представители Запада со всем вниманием опекали адмирала и его армию.

Армия Колчака совершала такие зверства по отношению к народу, что о них страшно даже писать. Совершала зверства и армия Деникина. Подробно об этом пишет С.С. Миронов в своей книге: "Гражданская война в России".

Невозможно не обратить внимания на большое количество офицеров царской армии, служивших в Красной армии. В. В. Шульгин писал ещё в 1929 году: "Одних офицеров Генерального штаба чуть ли не половина осталась у большевиков. А сколько там было рядового офицерства, никто не знает, но много". Об этом же писали М. В. Назаров, А. Г. Кавтарадзе, А. К. Байтов (его родной брат генерал - лейтенант К.К. Байтов служил в Красной армии). Наиболее тщательно выверенные сведения приводит военный историк А. Г. Кавтарадзе, как об офицерах генерального штаба, так и об общем количестве офицеров царской армии, служивших в Красной армии. По подсчётам А.Г. Кавтарадзе в Красной Армии служило 70 000 - 75 000 человек офицеров царской армии. Указанное количество офицеров составляло 30% офицерского корпуса армии Российской империи. Вместе с тем он указывает, что ещё 30% царских офицеров оказались вообще вне какой-либо армейской службы. А это означает, что в Красной армии служили не 30, а около 43 процентов наличного к 1918 году офицерского состава, продолжающего находиться на воинской службе, в Белой же - 57 процентов (примерно 100 000 человек).

Об офицерах Генерального штаба А. Г. Кавтарадзе пишет, что из "самой ценной и подготовленной части офицерского корпуса русской армии - корпуса офицеров Генерального штаба" в Красной армии оказались 639 (в том числе 252 генерала) человек, что составляло 46 процентов - то есть в самом деле около половины - продолжавших служить после Октября 1917 года офицеров Генштаба; в Белой армии их было примерно 750 человек.

То есть факты указывают на то, что почти половина лучшей части, элиты российского офицерского корпуса служила в Красной армии!"

Белая армия не ставила перед собой такую цель, как восстановление монархии в России и фактически воевала с собственным народом за интересы Западных стран.

Февральская революция 1917 года превращала Россию в территорию вымирающих народов. И только большевики воевали за Россию. Факты свидетельствуют о том, что большевики собрали воедино русские земли и возродили Российское государство. Поэтому те, кому была дорога Россия, оказались вместе с большевиками.

В Красной армии служили даже такие геройские офицеры, как генерал А. А. Брусилов, и в 1921 году перешедший из Белой армии генерал Я. А. Слащов-Крымский. Свой уход из Белой армии он объяснял П. Н. Врангелю протестом против руководителей типа князя В. А. Оболенского, влиятельнейшего масона, члена его немногочисленного "Верховного совета". За чьи интересы сражалась Белая армия видно из названия статьи Я. А. Слащова: "Лозунги русского патриотизма на службе Франции". Этот умнейший человек, герой много передумал и имел основания одним наименованием статьи заявить о служении Белой армии интересам других стран, а не интересам России. Колчаковский генерал А. П. Будберг писал 1 сентября 1919 года: ". теперь для нас, белых, немыслима партизанская война, ибо население не за нас, а против нас".

С. Г. Кара-Мурза тоже пишет о том, что Ленину не пришлось бороться с монархистами, их как реальной силы просто не было. Борьба при Ленине шла не между большевиками и "старой Россией", а между разными отрядами революционеров. Гражданская война была "войной Февраля с Октябрём". В частности он написал следующее: «Тут, надо признать, сильно исказила суть и официальная советская пропаганда, которая для простоты сделала из слова "революция" священный символ и представляла всех противников Ленина "контрреволюционерами". А братья Покрасс нам даже песню написали, как "Белая армия, чёрный барон снова готовят нам царский трон".

Большевики, как вскоре показала сама жизнь, выступили как реставраторы, возродители убитой Февралём Российской империи - хотя и под другой оболочкой. Это в разные сроки было признано противниками большевиков, включая В. Шульгина и даже Деникина".

Каждый думающий человек на Руси должен понять, что Февральская революция совместно с Западом вели Россию к гибели, а большевики, Октябрьская революция сохранили Россию.

Точно установить смертность и рождаемость до переписи 1926 года трудно, результаты разных групп демографов различаются. Если взять средние оценки, то картина такая: в 1920 году на 1 тысячу человек умирало 45,2 и рождалось 36,7; в 1923 умирало 29,1 и рождалось 49,7. То есть в последние годы гражданской войны Россия (даже без катастрофы неурожая 1921 года) теряла 1,2 миллиона жизней в год, а уже в 1923 году население приросло почти на 3 миллиона человек.

Главными причинами гибели людей в русской революции было лишение их средств к жизни и, как результат, голод, болезни, эпидемии, преступное насилие. Развал государства как силы, охраняющей право и порядок, выпустил на волю демона "молекулярной войны" - взаимоистребления банд, групп, соседских дворов без всякой связи с каким-то политическим проектом (но, иногда прикрываясь им, как это бывало, например, у "зелёных").

Какую жатву собирает смерть на поле хозяйственного хаоса, мы видим сегодня: государство и хозяйство всего лишь полуразвалены, но Россия (т.е. половина империи) за год несёт чистые потери в 1 миллион жизней, а с учётом неродившихся теряет 2 миллиона. И ведь войны и репрессий нет, да и потери от убийств составляют лишь около 30 тысяч в год. За годы реформы "по неестественным причинам" отлетело уже не меньше душ, чем в гражданскую. Значит, есть "невидимый палач". Это он писал, сравнивая ельцинскую Россию с Россией времён Гражданской войны.

Без сомнения потеря людей в гражданскую войну была меньше объявленной либералами, но в любом случае вина за пролитую народами страны кровь ложится на Запад: это Запад развязал Первую мировую войну, интервенцию против Советской Республики, Гражданскую войну и, таким образом, устроил в России разруху. А у нас сегодня всё клянут большевиков, которые царя не свергали и войн не развязывали. Необходимо обратить внимание и на тот факт, что люди в то время в основном гибли по вине Временного правительства, создавшего в стране разруху, а не большевиков, которые всячески пытались нормализовать жизнь.

Давно уже пришёл к убеждению, что подавляющее большинство данных о наших потерях во время революции, в Гражданскую войну и во время Великой Отечественной войны завышены. Правдивые данные встречаются крайне редко.

При описании революции и Гражданской войны наши потери завышаются с целью показать варварство и жестокость русских, при описании В. О. войны 1941-1945 годов - с целью показать тупость русских, якобы выигравших войну только за счёт огромного количества человеческих жертв. В либеральных СМИ эти цифры постоянно растут. Против них никто особенно не возражает, потому что молодым всё равно, а старые просто жалеют погибших.

Недавно обнаружил в разделе "Введение" книги С. С. Миронова "Гражданская война в России" аналогичные выводы. Войны между гражданами одной страны имели место во многих странах, в том числе во Франции, Англии и США.

"Гражданские войны известны ещё со времён Древней Греции и Древнего Рима… Возьмём Францию XVI века. Её потрясла тогда целая серия гражданских войн, известных под названием гугенотских. Одно из событий этого периода стало нарицательным - Варфоломеевская ночь. За эти считанные, чудовищные по жестокости и вероломству ночные часы было зверски убито много парижан и гостей французской столицы - в большинстве людей мирных и безоружных. Французский король Карл IX лично участвовал в этой жуткой резне.

Но почему-то русофобская часть общественного мнения Запада (к сожалению, весьма значительная) ассоциирует жестокости XVI столетия не с Карлом IX, а с его современником, первым русским царём Иваном Грозным и с его опричным террором. При опричине, продолжавшейся 20 лет, были убиты более трёх тысяч человек. Цифра внушительная. Но ведь за время резни, начавшейся с Варфоломеевской ночи, за двое-трое суток были убиты вдвое больше людей, чем за всю опричину в России, продолжавшуюся два десятилетия!

Но очень влиятельная часть общественного мнения Запада продолжает считать Ивана Грозного ярчайшим примером кровавого властителя, а людоеда Карла IX тихо уводит в тень. Почему? Ответ прост. Всё дело в русофобии значительной части западного общественного мнения.

При этом они ссылались на неполноценность русских, их ущербность. Называли русских совками или, по выражению Е. Евтушенко, коалами. Обвиняли их в приверженности традиции, идущей со времён Ивана Грозного, с XVI века.

Когда Москвы достигла весть о казни в Лондоне английского короля Карла I, царь Алексей Михайлович направил во Францию укрывшейся там осиротевшей семье казнённого целый караван "мягкого золота" - лучших сибирских мехов.

А как же поступил в 1918 году английский король Георг VI по отношению своего двоюродного брата Николая II и его семьи? Он не использовал имеющихся тогда возможностей для спасения Романовых. Но об этом в туманном Альбионе почти не вспоминают.

Что же касается крупнейшей гражданской войны в следующем, XVIII столетии, бушевавшей во Франции, то о ней вспоминают часто, а порой очень часто. Но вспоминают теперь как-то странно.

Давно ушли из жизни французские историки XIX и XX веков, составлявшие замечательное направление французской исторической науки, специалисты по истории Великой французской революции, изучившие её, как движение масс. Их труды во второй половине XX века продолжили французские историки-коммунисты, особенно А. Собуль… Теперь нередко глубинные причины Великой французской революции 1789 года, переросшей через три года в гражданскую войну, во Франции некоторые стараются подменить частностями, даже деталями… Это похищение ожерелья французской королевы Марии Антуанетты.

А разве во время гражданской войны во Франции конца XVIII века дела в этом отношении обстояли лучше? Не только не лучше, а совсем наоборот. После реставрации королевской власти в 1815 году Ватикан создал и послал во Францию специальную комиссию, которая и составила пространный список гильотинированных представителей духовенства.

Что касается крупнейшей Гражданской войны XIX века между Севером и Югом США, то она происходила в качественно новых условиях - условиях совершенно новой военной техники. Винтовки и скорострельные орудия на суше, броненосцы на море делали её особенно кровопролитной и опустошительной. Тяжёлые военные потери сочетались с разрушением целых прежде цветущих областей… Но американцы предпочитают пореже вспоминать о своей Гражданской войне. И вспоминают разве что только при чтении романа Маргарет Митчелл "Унесённые ветром".

Гражданская война в России носила менее ожесточённый характер, чем в указанных выше странах.

Белая армия в гражданской войне 1917-1922 годов противостояла Красной, но между ними было одно важное отличие – большевики представляли собой единую силу, со столицей, правительством и конституцией, а под термином “белые”, как правило, подразумевается несколько правительств. В годы СССР использовался термин “белополяки”, так называли Польскую республику, с которой Советская Россия воевала в 1920 году.

Особенности белых

Белое движение в гражданской войне состояло из нескольких формирований, которые часто не имели границ между собой. К основным его представителям относились:

- Адмирал Колчак – правительство в Сибири, оно существовало с ноября 1918 до января 1920 года.

- Генерал Юденич – Северо-Западная армия.

- Генерал Деникин – Вооруженные силы юга России.

Помимо этого, существовала Северная армия, которой командовал генерал Миллер, а также части белых в Крыму, под командованием генерала Врангеля, на Дальнем Востоке и в Забайкалье (атаман Семенов и генерал Пепеляев).

Цели белого движения в Гражданской войне были не такие четкие, как у красных. Дело в том, что его состав был разнородным. Среди белых были противники большевиков из числа социалистов (эсеры), монархистов, демократов и просто военных. На стороне белых также воевали рабочие и крестьяне.

Главной идеей Белого движения считается принцип “Великой, Единой и Неделимой России”. В остальном его идеология базировалась на антисемитизме, антибольшевизме (или антикоммунизме), русском национализме. У белых были разнообразные союзники или близкие по духу антисоветские движения: иностранные интервенты (от японских до немецких), анархисты, зеленые повстанцы, басмачи, национальные сепаратисты на окраинах бывшей Российской империи.

Если большевики в годы войны называли свое государство Советская Россия, то к белым относилось республиканское “Русское государство”, которое было провозглашено в Уфе в сентябре 1918. В ноябре 1918 года его Верховным правителем стал адмирал А.В.Колчак.

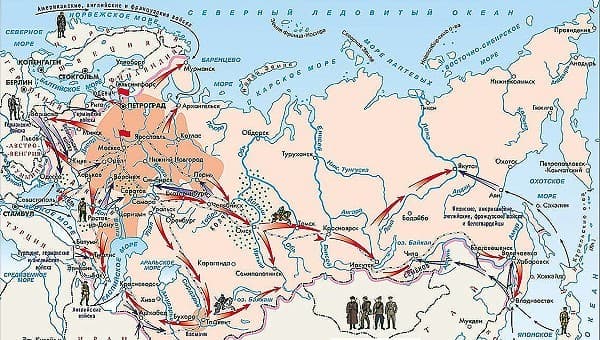

Рис. 2. Белое движение в гражданской войне.

Поражение от красных

1918 год стал успешным для белых. К концу года они контролировали огромную территории, от Перми до Дальнего Востока, а также юг и север европейской части России. Однако, красные довели численность вооруженных сил до 1,5 млн и перешли в наступление. Сначала на востоке, в период с апреля до декабря, был разгромлен адмирал Колчак. Он быстро отступил с Урала на восток по Транссибу, а в январе 1920 был арестован в Иркутске и вскоре расстрелян.

Летом-осенью 1919 года белый генерал Антон Деникин пытался совершить поход на Москву, но его войска дошли только до Орла, где были разгромлены и стали быстро отступать на юг, в результате, к марту 1920 года у них на юге остался только Крым. Также к ноябрю 1919 года, после двух попыток наступления на Петроград, была разгромлена армия генерала Юденича. Остатки его войск отступили на территорию Эстонии, где были разоружены и отправлены в лагеря. К началу 1920 года красные разгромили белых на севере страны.

Последние центры белого движения были такие: Крым (генерал Врангель) – до ноября 1920 года, Забайкалье – до октября 1920 года, Владивосток – до октября 1922 года.

Рис. 3. Белое движение карта.

Что мы узнали?

Развитие и становление белого движения относится к первому году гражданской войны в России – 1918. Период успехов оказался кратким, уже с лета 1919 года начались серьезные неудачи, а к концу года белые были разгромлены всюду, кроме удаленных окраин.

О Московской Директиве, о правильности выбранного Деникиным стратегического направления очень хорошо написал бывший доброволец-деникинец, а впоследствии - видный военный историк Антон Керсновский. И я эти его размышления у себя уже размещал [1]. Но юбилей Московской Директивы - лишний повод снова обратиться к истории Белого Движения и как следует осмыслить его опыт.

Прежде всего, важно разобраться, за что, собственно, сражались те, кого мы сегодня называем белогвардейцами. Это особенно важно в связи с тем, что к их опыту сегодня пытаются апеллировать самые различные политические силы, порой с радикально противоположными взглядами как на прошлое России, так и на её ближайшее будущее.

За что же сражались белые? Проще всего ответить: против большевизма. Но, ограничившись таким ответом, мы во-первых слишком многое упускаем из виду. А во-вторых, по сути, сами становимся на большевистские позиции. Дескать, помещики и капиталисты поднялись против победившего пролетариата ради сохранения своих богатств и привилегий. Те, кто ограничивает суть Белого Движения антибольшевизмом, всего лишь меняют в этой трактовке знаки с минуса на плюс, не учитывая при этом два момента. Во-первых, далеко не все антибольшевистские силы имели отношение к Белой Борьбе (скажем, украинские буржуазные националисты-петлюровцы боролись против белых с не меньшим ожесточением, чем против красных). А во-вторых, в рядах Белого Движения сражалось – и вполне сознательно сражалось – немало представителей трудящихся классов, достаточно вспомнить хотя бы Ижевскую и Воткинскую дивизии в армии Колчака.

Это "нечто" имеет своё название. Национал-нигилизм. Большевики до революции и в первые годы после неё никогда не отличались трепетным отношением к интересам страны своего проживания. Ленин позволял себе радоваться поражению Русского Императорского Флота под Цусимой, а с началом Первой Мировой войны провозгласил лозунг "поражения своего правительства", восстановивший против него даже некоторых марксистов. В 1917 году, после Февральской революции, не успев вернуться из вынужденной эмиграции, Ильич уже озвучил свои знаменитые "Апрельские тезисы", в которых, помимо всего прочего, требовал братаний с неприятелем, не обращая внимания на то, что сами немцы брататься с русскими "унтерменшами" отнюдь не спешили, а использовали неожиданное "миролюбие" русских солдат на благо собственного командования. Приход же большевиков к власти ознаменовался самым позорным за всю историю Российской Армии миром.

В 1762 году Пётр III, заключивший мир с Пруссией на условиях возврата ей всех завоёванных русскими войсками территорий, был свергнут заговорщиками-офицерами, которым не составило труда возбудить против государя своих солдат патриотическими лозунгами. Но Пётр III не отдавал неприятелю исконно русских земель. Большевики кромсали Россию по живому, уступая немцам всё то, что цари и императоры из рода Романовых собирали за 300 лет [3. И было бы странно, если бы такая политика не породила мощной военной оппозиции.

Был и ещё один момент. Часто приходится слышать, что причиной Белого Движения стал красный террор. Что восстание против большевиков никогда не приобрело бы такого размаха, если бы революция обошлась меньшей кровью. Но большевики, дорвавшись до власти, спустили с тормозов стихию самосуда - и орды потерявших человеческий облик солдат и матросов ринулись сводить счёты за свои действительные, а ещё чаще - мнимые обиды. Генерал Деникин вспоминал, что во время его заточения в Бердичеве, в окна постоянно заглядывали пьяные солдаты, чтобы поглазеть на арестованного генерала, да поглумиться над ним. И однажды нервы у Антона Ивановича не выдержали: "Ты лжёшь, солдат! - крикнул он одному особо обнаглевшему хаму. - Если бы ты был на фронте, ты знал бы, как умели умирать ваши офицеры!"

Однако, на долю Деникина выпали только моральные истязания. А вот 12-тилетняя сестра княжны Черкасской, погибшей при обороне Матвеева Кургана в 1918 году, была изнасилована на глазах у всей семьи [4]. Растерзан матросами брат генерала Туркула, впоследствии - одного из самых известных командиров в Дроздовской Офицерской дивизии. Бежавшие на Дон из Москвы юнкера были свидетелями жутких расправ над своими однокашниками. Безусловно, момент личной мести исключить нельзя. Об этом очень ярко пишет в своих автобиографический повестях Роман Гуль, бывший прапорщик Корниловской Ударной дивизии. Однако, сводить всё к личной мести за собственные обиды или гибель близких также было бы упрощением. Скажем, Колчак практически не пострадал от революции [5], однако с первых её дней встал на последовательно антибольшевистские позиции. Почему? Да в силу кодекса офицерской чести, не позволявшего ему брататься с недавними врагами и жертвовать национальными интересами России ради социальных выгод. Колчак лишился в революционном пожаре большего, нежели поместья и капиталы. Старательно подготовленная и блестяще разработанная им десантная операция по захвату Босфора, решавшая важнейшую стратегическую задачу России в войне и приближавшая вековую мечту русского народа - освобождение Константинополя от мусульманского владычества - оказалась похоронена. Несомненная и блистательная победа, которая уже была в руках у России, ускользнула из этих рук. Именно по этой причине - и ни по какой другой - Колчак обивал пороги высоких кабинетов в Англии и США и готов был даже наняться на службу бывшим союзникам России по Антанте - лишь бы успешно завершить войну.

Белогвардейцы восстали не просто против красного террора - они восстали против революционного хаоса, пытаясь противопоставить ему твёрдую законность, а большевистскому национал-нигилизму - идею Великой России. Кого-то и впрямь толкнули на этот путь личные обиды, а кого-то - искренняя боль за униженную страну. И за Церковь: Деникин в своих мемуарах неоднократно пишет об отношении священников к его войскам - и об отношении большевиков к священникам и храмам. 95 лет назад белая мечта казалась вполне осуществимой. Спустя год она потерпела крушение. Но не в том ли замечательный парадокс, что победители в итоге логикой исторического процесса оказались - во имя своей власти - вынуждены решать те самые задачи, которые ставили перед собой побеждённые белогвардейцы? Большевикам пришлось-таки воссоздавать на руинах разрушенной их же руками Империи некое подобие новой, пришлось потом во имя самосохранения добиваться величия этой империи. А когда грянула Великая Отечественная - и отказываться от своих наиболее одиозных планов и лозунгов. Впрочем, это была уже совсем другая история. В которой белогвардейцам предстояло сыграть новые, весьма неожиданные роли.

- Стороны гражданской войны

- Красные и белые

- Основные сражения

- Фронты гражданской войны

- Основной план

- Лидеры

- Карта войны

- Победа красных

Гражданская война: стороны

Главные воюющие стороны:

Предпосылки к войне начали формироваться еще во время революции 1917 г. Кроме того, из-за отсутствия законности и порядка, обилия оружия на руках у населения повсюду орудовали вооружённые отряды, которые не поддерживали ни тех, ни других: анархисты, националисты, сепаратисты и просто бандиты без какой-либо политической идеологии.

Все противоборствующие стороны действовали с крайним ожесточением: убийства пленных и мирного населения носили массовый характер.

Гражданская война Красные и Белые

Участники Белого движения – офицерство, казаки, землевладельцы, купечество и буржуазия, православное духовенство, зажиточное крестьянство. Они пошли на вооружённое сопротивление Советам с целями восстановления своей власти и прежних социально-экономических прав и привилегий, возврата отнятой большевиками собственности. Это основные причины белого движения. Белая Добровольческая армия была создана 25 декабря 1917 года в Новочеркасске.

Сражения гражданской войны

- 1918. Бои на Дону и Кубани, отделение Войска Донского от Советской России; взятие Кубани Добровольческой армией Деникина. Мятеж чехословацкого корпуса, взятие войсками Колчака части Урала, Сибири и Дальнего Востока.

- 1919. Наступление Колчака с Урала на Поволжье; Юденича – из Прибалтики на Петроград; Деникина – с Юга России на Москву. Все окончились провалом и контрнаступлением красных. Разгром Красной армией войск Миллера на севере. Взятие красными области Войска Донского.

- 1920. Наступление Красной армии на всех фронтах. Последние грандиозные конные сражения в мировой истории (в битве под Егорлыкской станицей участвовало до 50 тыс. всадников с обеих сторон). Уничтожение Белой армии и бегство её остатков за границу. Война Советской России с Польшей за Украину.

- 1921-1922. Подавление последних очагов сопротивления белых на Дальнем Востоке, в Средней Азии, Закавказье.

Фронты гражданской войны

К лету 1918 года до 2/3 территории страны не подчинялось советской власти: там доминировали группировки и правительства, выступавшие против неё. Чтобы переломить ситуацию в свою пользу, большевики создали ударные фронтовые армейские соединения и ввели военное положение – с трудовой повинностью для населения, продразвёрсткой. Были образованы фронты:

- Южный (против Деникина),

- Северный (против Миллера),

- Западный (против Юденича и польских интервентов),

- Украинский (против Деникина и польских интервентов),

- Восточный (против Колчака).

Карта гражданской войны

На карте наиболее наглядно показано, насколько глобальной была в России гражданская война. Начало её было критическим для советской власти: большинство регионов её не признали, и большевики находились в плотном враждебном кольце. Но в дальнейшем политика белых и красных привела к победе вторых и полному разгрому первых. Народ не хотел реставрации старых порядков, поэтому поддержал большевиков.

План гражданской войны

С осени 1918 года Красная армия развернула активные контратакующие действия на всех фронтах. С этого момента наступательное движение красных в гражданской войне всё время шло по нарастающей. План большевиков был таков: установление советской власти на всей территории страны и переход к мировой революции.

Разобщённые силы Белой армии не имели чёткого плана действий и смутно представляли себе, что делать после победы. Однако все они планировали, закрепившись в регионах, получить поддержку иностранных государств и наступать на Москву и Петроград, соединяясь с союзными силами Белого движения.

В итоге ни полноценной помощи из-за рубежа, ни соединения сил не получилось. Большевики, благодаря грамотной массовой пропаганде, получили всенародную поддержку, нарастили свои основные силы и разгромили белых.

Лидеры гражданской войны

Выдающиеся военачальники Красной Армии, внесшие решающий вклад в победу:

Видные личности Белого движения, сыгравшие наиболее значительную роль в гражданской войне:

Победа красных в гражданской войне

Гражданская война завершилась утверждением советской власти по всей России. За исключением: Финляндии, Польши, новообразованных прибалтийских республик, которые большевики признали независимыми государствами. Были созданы Российская, Украинская, Белорусская и Закавказская советские республики – основа будущего СССР.

Читайте также:

- Благодаря чему ферменты способны осуществлять свои функции

- Имеет ли право врач отказать больному с вич инфекцией в оказании косметологических услуг

- Оформление корреспонденции счетов когда одновременно делается запись по дебету и кредиту счетов

- Кто имеет право управлять подвижными единицами сигналами аппаратами механизмами каскор

- Есть ли предел заработка для ип на законодательном уровне