Патент на звание рогоносца что это

Обновлено: 02.07.2024

Гром грянул 4 ноября 1836 г. Утром Александр Сергеевич получил сразу три экземпляра анонимного письма на французском языке. Помимо него, такие же письма получили семь или восемь человек из так называемого кружка семьи Карамзиных — самых близких Пушкиным друзей в последние годы жизни поэта[142]. Содержание анонимки было следующим:

«Патент на звание рогоносца.

Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина[143], единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадъютером[144] великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена.

Вообще надо признать, что все дальнейшие события представляют собой сплошную путаницу, поскольку исследователи имеют в своем распоряжении гору обрывочных фактов, из которых пытаются составить общую картину — весьма неудачно, кстати.

Совершенно понятно, что именно двукратный вызов Дантеса на дуэль является основным доказательством действительно неоспоримого, хотя и слабо подтвержденного документально факта — пасквиль стал детонатором для серьезных разборок в семье поэта, а также между Пушкиным и действующими лицами любовного треугольника, да и внутри самого любовного треугольника! Как и когда это происходило, пушкиноведы могут лишь догадываться на основе косвенных сведений — Пушкины-Гончаровы-Геккерены (Дантесы) об этом предпочли умолчать, а друзья в такие интимные дела посвящены не были.

Вот показательная история, которую весьма ярко описал И. Л. Анроников и которая неожиданно четко высвечивает наиболее важную и наиболее часто замалчиваемую или просто игнорируемую биографами и исследователями как незначительную деталь событий, приведших к гибели поэта. «В одиннадцать часов вечера (16 ноября 1836 г. — В. Е.)… Карамзины едут на раут к австрийскому посланнику Фикельмону. По случаю смерти низложенного Июльской революцией французского короля Карла X объявлен придворный траур, и все 400 человек, приглашенные в австрийское посольство, в черном. Одна Е. Н. Гончарова выделяется среди остальных гостей белым платьем, в котором она явилась по праву невесты. С нею любезничает Дантес.

Можно только представить, как великовозрастная фрейлина в белом платье покорно выслушивает строгие указания свояка (Екатерина была выше сестры, то есть где-то под 185 сантиметров при росте Пушкина 160 сантиметров, так что поэт вынужден был распекать девицу, запрокинув голову), а затем лебяжьим шагом и скромно потупив взор робко проплывает в другой конец зала, дабы не общаться со скверным Дантесом… При этом Екатерина Николаевна находится на четвертом месяце беременности от того самого Дантеса! Правда, знают об этом только любовный треугольник, барон Геккерен, тетка Загряжская, Жуковский… да недавно посвятили в тайну Пушкина.

Правда, гораздо раньше обо всем узнал Николай I.

Схематично ситуацию можно представить примерно так. Старшая из сестер, Екатерина Николаевна, беззаветно и на всю жизнь влюбилась в Дантеса и целиком посвятила себя ему. Будучи девицей решительной (да и на примере матушки весьма вольно понимающей христианскую мораль), где-то с июля 1836 г. она стала сожительствовать со своим избранником во грехе, забеременела от него, и это определило характер ее поведения в дальнейшем. Средняя из сестер не менее беззаветно и на всю жизнь влюбилась в Александра Сергеевича Пушкина. Будучи девицей не менее решительной и не менее вольно относящейся к христианской морали, чем старшая сестра, примерно с мая 1836 г. она стала любовницей поэта и замещала ему супругу на время родов и ее болезни (об этом имеются весьма доказательные свидетельства современников, и, скорее всего, именно по этой причине у Натальи Николаевны пропала охота ревновать мужа к сторонним дамочкам). Младшая из сестер — Наталья Николаевна — как самая недалекая из троицы, не менее вольно относящаяся к христианской морали, чем сестры, но и самая красивая внешне, находилась в перманентном поиске: она и мужа вроде любила, и в Дантеса она влюбилась, да и с Николаем I была не прочь пококетничать… Впрочем, более всего дамочке нравилась игра в любовь на грани дозволенного.

Встреча Натальи Николаевны и Екатерины Николаевны с Дантесом и зарождение любовного треугольника усилили старания супруги Пушкина по устройству счастья старших сестер. Вряд ли можно сомневаться в том, что Екатерина одной из первых открылась в своей страсти к французу младшей сестре, ведь Наталья с нею не конкурировала и никаких особых чувств к Дантесу поначалу не испытывала. Если бы дело обстояло иначе, если бы Екатерина не открылась сестрам, то полностью разрушается психологический образ девиц Гончаровых, каковыми мы их знаем из воспоминаний современников, и становятся непонятными причины таких настойчивых хлопот Натальи Николаевны о сестрах.

При такой постановке вопроса поведение Натальи Николаевны получает совершенно иную, отличную от всевозможных трактовок окраску. Флирт с французом, игра с ним на грани дозволенного светскими приличиями первой половины XIX в. оказываются частью интриги, затеянной недалекой дамочкой, возомнившей себя светской львицей, с единственной целью — женить бравого гвардейца на влюбленной в него сестре. Чувства самого Дантеса в расчет не принимались — Наталья была замужем, а Екатерина недурна собой, со временем, глядишь, и полюбит.

Историю от некоторых любителей экстравагантных сюжетов о том, как Дантес якобы подчинил себе Наталью Пушкину чуть ли не посредством гипноза[149], можно отнести к категории комических нелепиц, основанных на притянутых за уши, выдранных с мясом из контекста кусках информации.

Согласно письмам самого Дантеса, его влюбленность в Наталью Николаевну лишь к началу сентября 1835 г. переросла в обезумевшую его страсть, которая продолжалась почти полгода. Причем Пушкина сперва распалила, а затем всячески поощряла своего поклонника.

Тем временем Екатерину Николаевну перестала устраивать роль сторонней сводни, которую отвела ей Наталья Николаевна в своей игре, и она втихую повела собственную интригу.

Следует отметить, что подавляющее большинство пушкиноведов считает, что, связавшись с Екатериной, Дантес пытался посредством этой связи соблазнить Наталью Николаевну. Отметим, сторонники этой версии исходят из того, что Дантес и Геккерен изначально были негодяями и все поступки у них были исключительно негодяйские, преисполненные коварных замыслов против русского гения.

Как бы там ни было, незамужняя фрейлина императрицы, подопечная Александра Сергеевича Пушкина, совершила позорнейшее прелюбодеяние с поручиком Кавалергардского полка. Как долго длилась эта связь, неизвестно, но о беременности своей Екатерина Николаевна сообщила родственникам — сестрам и тетке Е. И. Загряжской осенью, примерно в конце сентября или в самом начале октября. Об этом свидетельствует резкое изменение отношения Натальи Николаевны к Дантесу, что отмечено практически всеми исследователями жизни Пушкина. Когда над тайной такого поведения жены поэта ломают головы не признающие версию беременности Екатерины пушкиноведы[152], их можно понять, но когда на эту тему начинают гадать сторонники такой версии: взревновала ли вдруг Наталья Николаевна Дантеса к своей старшей сестре, или случилось что другое, вся история приобретает фарсовый характер, а Наталья Пушкина оказывается каким-то бесчувственным, бесчеловечным истуканом-эгоистом!

Поэт тем временем окончательно убедился в нежелательности присутствия Дантеса в его доме. Вернувшись с дачи 12 сентября, он отказался принимать француза у себя. Поздно!

Переговоры о судьбе несчастной девицы и оказались, видимо, центром всей суеты в октябре 1836 г., которая привела в конечном итоге к вызову на дуэль, посланному Пушкиным Дантесу 4 ноября.

Поскольку сами переговорщики ни к какому соглашению прийти не смогли, в дело втянули Геккерена и Загряжскую. Если исходить из женской тяжбы с Дантесом, совершенно в ином свете предстает письмо последнего Геккерену от 17 октября, оно обычно трактуется как заговор, составленный бароном и его приемным сыном с целью совращения Натальи Николаевны.

«Дорогой друг, я хотел говорить с тобой сегодня утром, но у меня было так мало времени, что это оказалось невозможным. Вчера я случайно провел весь вечер наедине с известной тебе дамой, но когда я говорю наедине — это значит, что я был единственным мужчиной у княгини Вяземской почти час. Можешь вообразить мое состояние, я наконец собрался с мужеством и достаточно хорошо исполнил свою роль и даже был довольно весел. В общем я хорошо продержался до 11 часов, но затем силы оставили меня и охватила такая слабость, что я едва успел выйти из гостиной, а оказавшись на улице, принялся плакать, точно глупец, отчего, правда, мне полегчало, ибо я задыхался; после же, когда я вернулся к себе, оказалось, что у меня страшная лихорадка, ночью я глаз не сомкнул и испытывал безумное нравственное страдание.

Вот почему я решился прибегнуть к твоей помощи и умолять выполнить сегодня вечером то, что ты мне обещал. Абсолютно необходимо, чтобы ты переговорил с нею, дабы мне окончательно знать, как быть.

Сегодня вечером она едет к Лерхенфельдам, так что, отказавшись от партии, ты улучишь минутку для разговора с нею.

Вот мое мнение: я полагаю, что ты должен открыто к ней обратиться и сказать, да так, чтоб не слышала сестра, что тебе совершенно необходимо с нею поговорить. Тогда спроси ее, не была ли она случайно вчера у Вяземских; когда же она ответит утвердительно, ты скажешь, что так и полагал и что она может оказать тебе великую услугу; ты расскажешь о том, что со мной вчера произошло по возвращении, словно бы был свидетелем: будто мой слуга перепугался и пришел будить тебя в два часа ночи, ты меня много расспрашивал, но так и не смог ничего добиться от меня […], и что ты убежден, что у меня произошла ссора с ее мужем, а к ней обращаешься, чтобы предотвратить беду (мужа там не было). Это только докажет, что я не рассказал тебе о вечере, а это крайне необходимо, ведь надо, чтобы она думала, будто я таюсь от тебя и ты расспрашиваешь ее как отец, интересующийся делами сына; тогда было бы недурно, чтобы ты намекнул ей, будто полагаешь, что бывают и более интимные отношения, чем существующие, поскольку ты сумеешь дать ей понять, что по крайней мере, судя по ее поведению со мной, такие отношения должны быть.

Словом, самое трудное начать, и мне кажется, что такое начало весьма хорошо, ибо, как я сказал, она ни в коем случае не должна заподозрить, что этот разговор подстроен заранее, пусть она видит в нем лишь вполне естественное чувство тревоги за мое здоровье и судьбу, и ты должен настоятельно попросить хранить это в тайне от всех, особенно от меня. Все-таки было бы осмотрительно, если бы ты не сразу стал просить ее принять меня, ты мог бы это сделать в следующий раз, а еще остерегайся употреблять выражения, которые были в том письме. Еще раз умоляю тебя, мой дорогой, прийти на помощь, я всецело отдаю себя в твои руки, ибо, если эта история будет продолжаться, а я не буду знать, куда она меня заведет, я сойду с ума.

Если бы ты сумел вдобавок припугнуть ее и внушить, что[153]…

Прости за бессвязность этой записки, но поверь, я потерял голову, она горит, точно в огне, и мне дьявольски скверно, но, если тебе недостаточно сведений, будь милостив, загляни в казарму перед поездкой к Лерхенфельдам, ты найдешь меня у Бетанкура.

Встреча и беседа барона с женой Пушкина в доме Лерхенфельдов[154] состоялась 18 октября. Именно рассказ Натальи Николаевны мужу о происшедшем и составляет основное содержание рокового письма поэта, приведшего к неизбежной дуэли. Причем Геккерен, скорее всего, пытался поставить финальную точку в этой истории и помимо уговоров оставить его приемного сына в покое и попыток пристыдить зашедшую слишком далеко дамочку действительно предлагал Пушкиной вступить в интимную связь с Дантесом — лишь бы прекратить весь этот затянувшийся фарс. Последнее стало для Натальи Николаевны зацепкой, из которой она — пушкиноведы полагают, что в день получения пасквиля, то есть 4 ноября, — сотворила грандиозный скандал, наговорив мужу горы самозащитительной клеветы. Далее жена только накручивала Александра Сергеевича, прежде всего против Геккерена как своего главного врага. А поскольку поэт находился в психологической зависимости от Натальи Николаевны, комплексовал в отношении ее, барон постепенно обратился для Пушкина в главного виновника всех его жизненных неурядиц, стал их олицетворением.

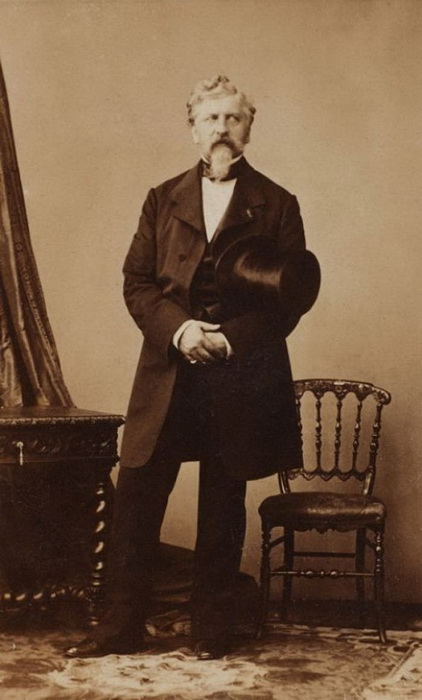

Дуэль Александра Пушкина и Жоржа Дантеса - поворотное событие в развитии русской культуры. Убийцу "дивного гения" и "невольника чести" Михаил Лермонтов сравнивал с беглецом, который заброшен в Россию "на ловлю счастья и чинов". Но все ли так однозначно в этой истории? И как сложилась жизнь Дантеса после роковой дуэли.

О событиях, произошедших 27 января (по старому стилю) 1837 года писали историки, литературоведы, культурологи. В этот день Пушкин и Дантес встали к барьеру, и прозвучали два выстрела. Поэт получил смертельное ранение, а у его противника оказалась раздроблена рука. Решением императора Дантес и Данзас (секундант Пушкина) были приговорены к казни за участие в дуэли, хотя позже - помилованы и разжалованы в воинском чине. Дантес был выслан из страны и лишился офицерского чина.

Казалось бы, вот и финал истории, однако для Жоржа Дантеса это было только начало благополучной жизни. Как бы цинично это не звучало, но его судьба действительно повернула в другое (благополучное) русло после рокового выстрела. Потеря офицерского чина не сломала жизнь Жоржу: прожив несколько аскетичных лет в Эльзасе, он сделал позже блестящую политическую карьеру. Вначале Жорж стал депутатом, после мэром Сульца. Вступив в партию Наполеона III, он дослужился до должности сенатора (Луи Бонапарт не забыл о верном помощнике, придя к власти после переворота).

К убийству Пушкина Дантес относился на удивление спокойно, понимая, что в России никогда бы не достиг того, что далось ему во Франции. Прав был Лермонтов, что Дантес на дуэли "не мог щадить … нашей славы, не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал!"

Мнения историков о причинах дуэли неоднозначны. Официальным поводом стал анонимный пасквиль "Патент на звание рогоносца", полученный Пушкиным в ноябре 1836 года. Поэт-ревнивец посчитал, что речь идет о связи его жены Натальи с Жоржем Дантесом (светская молва активно это обсуждала), а написан пасквиль был Луи Геккерном, приемным отцом Дантеса. Хотя версия была явно несостоятельна, Пушкин затаил обиду и при первом же удобном случае вызвал обидчика на дуэль.

Стоит вспомнить и тот факт, что за 17 дней до дуэли состоялась свадьба Дантеса и Екатерины Гончаровой (сестры Натальи Гончаровой). Принято считать, что Дантес был расчетлив, и на самом деле таил чувства к Наталье Гончаровой, а брак был лишь искусным прикрытием для запретной страсти. Говорили и о том, что брак был попыткой примириться с Пушкиным. С другой стороны, сохранились и письма самого Жоржа к жене, в которых он писал: «Сердце моё полно нежности и ласки к вам, милая Катенька…". Любил или нет Жорж свою жену - загадка, которую сложно разгадать по прошествии стольких лет.

Перед свадьбой была предпринята попытка примирить участников конфликта, Пушкин даже согласился на это, но в последний миг вспылил и настоял на поединке. Истинной причины, заставившей его стреляться, не знает никто, сам император, рассматривавший дело о дуэли, заключил, что повода к ней "никто не постигает".

Как уже было сказано, мирная жизнь во Франции сложилась у Жоржа Дантеса блестяще. Он стремительно сделал политическую карьеру. Интересно, что до конца своих дней Дантес хранил верность Екатерине. Жена его умерла в возрасте 31 года вскоре после рождения четвертого ребенка, но вдовец так больше никогда и не женился, воспитывал детей, радовался внукам, дожил до 83 лет.

Расплата за убийство Пушкина настигла Дантеса неожиданно: одна из его дочерей увлекалась творчеством русского гения и дошла до помешательства, узнав, что ее родной отец стал убийцей поэта. Девушка до смерти проклинала его за это.

Поединок Пушкина и Дантеса вошел в историю, как одна из самых известных российских дуэлей . Кто еще не побоялся бросить перчатку своему противнику, читайте в нашем обзоре.

Николай Алексеевич Пахомов

Черная речка

холст, картон, масло

24 x 18 см

Черная речка. Место в настоящее время если и не в центре, то никак уж не на окраине Санкт-Петербурга. Сюда даже можно добраться на метро. Февральский морозный вечер. Синие сумерки. Скоро будет совсем темно. Но уйти не могу. Где-то, совсем рядом, ритмично простучали и смолкли колеса поезда. Тишина. Густой снег и деревья, обступившие довольно скромный сероватый обелиск. На этом месте погиб Александр Сергеевич Пушкин.

Патриарх советской хирургии академик Борис Васильевич Петровский в 1983 г. писал: “. следует возвращаться к проблемам, связанным с лечением выдающихся людей, память о которых живет в сердце народа . ”. История болезни Пушкина — предмет оживленных споров литераторов, ученых, медиков.

Травников Герман Алексеевич (род. 1937)

Предчувствие

4 ноября 1836 г. А. С. Пушкин получил по городской почте циничный пасквиль — патент на звание рогоносца в виде пародии на орденскую грамоту. Вот его содержание:

“Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д.Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадъютером великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена. Непременный секретарь граф И. Борх”.

В тот же день несколько знакомых Пушкина передали ему полученные ими в двойных конвертах такие же дипломы на его имя. Авторы пасквиля намекали не только на отношения жены Пушкина с Дантесом, о чем знали практически все, но и на связь Николая I с Натальей Николаевной. По содержанию пасквиля Пушкин выбирался в коадъютеры, или помощники, к Д. Л. Нарышкину. Последний считался знаменитым рогоносцем, ибо его супруга Марья Антоновна была в долголетней связи с покойным императором Александром I. Этот скрытый намек на царя Пушкин понял сразу.

Но кто же автор анонимного письма?

Лицейский друг Пушкина М. Л. Яковлев, возглавлявший типографию императорской канцелярии и хорошо разбиравшийся в сортах бумаги, дал заключение, что “бумага иностранной выделки” и должна принадлежать какому-нибудь посольству. Опираясь на экспертизу М. Л. Яковлева, Пушкин сделал для себя вывод: оскорбительное письмо исходило из голландского посольства, а автор его — известный интриган и недруг Александра Сергеевича барон Луи Геккерн. Поэт умер с убежденностью в этом. Но, очевидно, вывод Пушкина был не совсем верен.

Кроме Геккерна подозрения падали на министра народного просвещения графа Уварова, жену министра иностранных дел графиню Нессельроде, князей Гагарина и Долгорукова. Двое последних являлись друзьями Луи Геккерна и, предполагают, были с ним в интимных отношениях.

В Санкт-Петербурге репутация голландского посланника была незавидна, многие добропорядочные граждане избегали знакомства с ним. Барон Геккерн был окружен преимущественно молодыми аристократами, с которыми находился в отношениях “неестественной интимности”. Среди них ему легко было найти физических исполнителей своих замыслов.

В 1863 г. в брошюре А. Аммосова “Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина”, которую автор писал со слов секунданта Пушкина К. К. Данзаса, уверенно утверждается, что автором пасквиля был князь Долгоруков, а писал он на бумаге князя Гагарина, у которого жил на квартире, и, очевидно, с его ведома. И Гагарин, и Долгоруков в 1863 г. были еще живы и публично в печати категорически отвергли свое участие в написании пасквиля.

Спустя 90 лет после смерти Пушкина, в 1927 г., судебный эксперт ленинградского уголовного розыска А. А. Сальков по инициативе П. Е. Щеголева произвел графическую экспертизу почерков автора двух сохранившихся экземпляров анонимного письма и подлинных писем всех подозреваемых лиц. Приводим вывод исследования:

“. я, судебный эксперт, Алексей Андреевич Сальков, заключаю, что данные мне для экспертизы в подлинниках пасквильные письма об Александре Сергеевиче Пушкине в ноябре 1836 г. написаны несомненно собственноручно князем Петром Владимировичем Долгоруковым”.

Вывод А. А. Салькова в дальнейшем подтвердили эксперты-криминалисты В. В. Томилин и М. Г. Любарский.

Однако многие пушкиноведы, и в том числе П. Е. Щеголев, допускают, что Долгоруков являлся лишь физическим автором письма, замысел же его мог принадлежать Геккерну, с которым Долгоруков и Гагарин были в близких отношениях.

Л. Е. Дмитриев-Кавказский. А. С. Пушкин с портретом-ремаркой Ф. М. Достоевского. 1880. Офорт, оттиск бистром

Государственный музей им. А. С. Пушкина

* * *

Получив пасквиль, Пушкин немедленно (5 ноября) направил Дантесу письменный вызов на дуэль (вызывать на поединок царя было бы нелепо, а подозрение на Геккерна как автора пасквиля у Александра Сергеевича возникло позднее, после встречи с М. Л. Яковлевым). Своему секунданту Сологубу смертельно обиженный Пушкин дал наказ об условиях дуэли: “Чем кровавее, тем лучше”.

25 января 1837 г. Пушкин получил новое анонимное письмо. В нем сообщалось о только что состоявшемся тайном свидании Натали с Дантесом. Александр Сергеевич тотчас же показал письмо жене и решительно потребовал объяснений. Та призналась, что свидание с Жоржем действительно состоялось на квартире их общей знакомой Идалии Полетики в кавалергардских казармах. По версии Натали, встреча оказалась хитростью Дантеса, который якобы заманил ее на квартиру под угрозой самоубийства, но она твердо заявила, что “останется навек глуха к его мольбам”.

После такого признания жены Александр Сергеевич в ночь с 25 на 26 января написал предельно резкое письмо Геккерну-отцу, называя его “сводником” и сравнивая с “развратной старухой”. Заключенный с Екатериной Николаевной брак Пушкин назвал “делом змеиной хитрости двух негодяев, связанных пороком”. Одновременно были высказаны и другие оскорбления в адрес Дантеса. Дуэль стала неизбежной.

Утром 26 января письмо было отправлено Геккернам, а уже вечером к Пушкину явился атташе французского посольства виконт Д’Аршиак с вызовом на поединок от Жоржа Дантеса. Пушкин принял вызов. По дуэльным обычаям, ввиду тяжести оскорбления, поединок должен был состояться “в кратчайший срок” и он действительно произошел уже на следующий день.

* * *

Важен вопрос о здоровье А. С. Пушкина перед поединком. Александр Сергеевич к моменту своего ранения на дуэли был в возрасте 37 лет, имел средний рост (около 167 см), правильное телосложение без признаков полноты. В детстве он болел простудными заболеваниями и имел легкие ушибы мягких тканей. В 1818 г. в течение 6 недель Александр Пушкин перенес тяжелое инфекционное заболевание с длительной лихорадкой, которое лечащими врачами было названо “гнилой горячкой”. В течение последующих двух лет появлялись рецидивы лихорадки, которые полностью прекратились после лечения хиной, что дает основание предполагать, что Пушкин переболел малярией.

А. С. Пушкин с 17-летнего возраста имел незначительно выраженное варикозное расширение подкожных вен нижних конечностей, подтвержденное документально медицинским заключением. Однако оперироваться он не хотел, да и показаний к операции не было ввиду скудности анатомических и функциональных изменений в нижних конечностях; в течение всей жизни Пушкин много и неутомимо ходил без жалоб на боли в ногах.

Пушкин вел здоровый образ жизни. Помимо длительных пеших прогулок, он много ездил верхом, с успехом занимался фехтованием, плавал в речке и море, для закаливания применял ванны со льдом.

Можно заключить, что к моменту дуэли Пушкин был физически крепок и практически здоров.

И вот пришел этот трагический день — среда, 27 января 1837 г. (8 февраля по новому стилю).

Существует версия, что Александр Сергеевич втайне надеялся на то, что после дуэли, в случае благоприятного исхода, он будет вновь отправлен в ссылку в Михайловское, уедет туда вместе с женой и детьми и целиком отдастся литературной работе. Дело на Александра Сергеевича Пушкина действительно завели, и в решении военно-судной комиссии сказано: “Преступный поступок камер-юнкера Пушкина, подлежащего равному с Геккерном наказанию. по случаю его смерти предать забвению”

. Шел 5-й час вечера.

Яркая вспышка. Пушкин на мгновение ослеп и в ту же секунду почувствовал удар в бок и нечто с силой стрельнувшее в поясницу. Ноги поэта не выдержали столь резкого воздействия и массы собственного тела, он рухнул левым боком лицом в снег, ненадолго потеряв сознание. Однако, как только секунданты и сам Дантес ринулись посмотреть на последствия выстрела, Пушкин очнулся и резко крикнул, что у него еще есть достаточно сил, чтобы совершить свой выстрел. Он с усилием приподнялся и сел, вскользь заметив затуманенным взором, что рубашка и шинель пропитались чем-то алым, а снег под ним окрасился в красный. Прицелился. Выстрелил.

Жилет, в котором Александр Сергеевич Пушкин стрелялся на дуэли, хранящийся в мемориальном музее-квартире поэта в Санкт-Петербурге. Россия, Санкт-Петербург.

Нельзя не упомянуть и о том, что в донесениях о дуэли ряда иностранных послов, в частности, германского посланника Либермана и саксонского — Карла Лютцероде, утверждается, что пуля, прострелив руку, попала затем в металлическую пуговицу кавалергардского мундира Дантеса. Так ли это было на самом деле, нам судить трудно, но прислушаться к мнению современников поэта мы должны.

Сохранилось официальное донесение о дуэли А. С.Пушкина:

“Полициею узнано, что вчера в 5 часу пополудни, за чертою города позади комендантской дачи, происходила дуэль между камер-юнкером Александром Пушкиным и поручиком Кавалергардского ее величества полка Геккерном, первый из них ранен пулею в нижнюю часть брюха, а последний в правую руку навылет и получил контузию в брюхо. Г-н Пушкин при всех пособиях, оказываемых ему его превосходительством г-м лейб-медиком Арендтом, находится в опасности жизни. О чем вашему превосходительству имею честь донесть.

28 генваря 1837-го года. Старший врач полиции Иоделич”.

Что же было потом?

Помощь поэту и транспортировка

Наумов Алексей Аввакумович (1840-1895)

Дуэль Пушкина с Дантесом 1885

Лишь через полверсты повстречали карету, подготовленную перед дуэлью для Дантеса, и, не сказав Александру Сергеевичу о ее принадлежности, перенесли в нее раненого. Опять недопустимая небрежность Данзаса: для соперника карета была приготовлена, а для лучшего российского поэта — нет.

Объем кровопотери, по расчетам врача Ш. И. Удермана, составил около 2000 мл, или 40 % всего объема циркулирующей в организме крови. Сейчас поэтапная кровопотеря в 40% объема не считается смертельной, но тогда… Все средства для восстановления потерянных масс крови еще не разработали.

Невозможно представить степень анемии у Пушкина, которому не перелили ни миллилитра крови. Несомненно, кровопотеря резко снизила адаптационные механизмы бедного организма и ускорила летальный исход от развившихся в дальнейшем септических осложнений огнестрельной раны.

Истекавшего кровью, находившегося в состоянии тяжелого шока, получившего сильное охлаждение тела А. С. Пушкина в течение часа везли в полусидячем положении 7,5 верст от места дуэли на Черной речке до его квартиры на набережной Мойки. По дороге он сильно страдал от болей в области таза, жаловался на мучительную тошноту. Платье насквозь пропиталось кровью. Временами раненый терял сознание, при этом карету приходилось останавливать. Таких остановок в пути было несколько. Очевидно, в эти минуты у поэта в результате кровопотери и шока наблюдалось значительное снижение артериального давления (давление, естественно, не измеряли). Врачебную помощь в пути оказать было невозможно. В периоды некоторого улучшения Александр Сергеевич разговаривал с Данзасом, но через силу, прерывистыми фразами.

Борель Пётр Фёдорович (1829-1898)

Возвращение Пушкина с дуэли 1885

Наконец (не прошло и нескольких часов) тяжело раненного поэта соизволили посетить срочно приглашенные лейб-медик Н. Ф. Арендт и домашний доктор семьи Пушкиных И. Т. Спасский.

Потом в лечении раненого Пушкина принимали участие многие врачи (Х. Х. Саломон, И. В. Буяльский, Е. И. Андреевский, В. И. Даль), однако негласно именно Арендт, как наиболее авторитетный среди них, руководил лечением. К его мнению прислушивались все.

Из хроник:

«В 19 часов 27 января состояние раненого было тяжелым. Он был возбужден, жаловался на жажду (признак продолжающегося кровотечения) и просил пить, его мучила тошнота. Боль в ране была умеренная. Объективно отмечено: лицо покрыто холодным потом, кожные покровы бледные, пульс частый, слабого наполнения, конечности холодные. Только что наложенная повязка довольно интенсивно промокала кровью, ее несколько раз меняли.

В первый вечер после ранения и в ночь на 28 января все лечение заключалось в холодном питье и в прикладывании примочек со льдом к животу. Этими простейшими средствами доктора пытались уменьшить кровотечение. Состояние больного оставалось тяжелым. Сознание было преимущественно ясное, но возникали кратковременные периоды “забытья”, беспамятства. Охотно пил холодную воду. Жалобы на жажду, тошноту, постепенно усиливающуюся боль в животе. Кожные покровы оставались бледными, но пульс стал реже, чем в первые часы после ранения. Постепенно повязка перестала промокать кровью. В начале ночи утвердились во мнении, что кровотечение прекратилось. Напряжение врачей и ухаживающих несколько ослабло.

От применения пиявок больной потерял, по расчетам Удермана, еще около 0,5 л крови и, таким образом, общая кровопотеря с момента ранения достигла 2,5 л (50% от всего объема циркулирующей в организме крови). Несомненно, что ко времени назначения пиявок уже возникла тяжелейшая анемия. Улучшение оказалось мимолетным, вскоре Александру Сергеевичу стало еще хуже.

Последние часы

Портрет Пушкина, нарисованный Элеонорою Жуковской с маски, снятой с поэта после кончины. Репродукция с рисунка.

(АРАН. Ф.543. Оп.8. Д.939. Л.7)

В 14 часов 45 минут 29 января 1837 года (10 февраля по новому стилю), испустив последний вздох, Пушкин умер. Закрыл глаза умершему доктор Ефим Иванович Андреевский.

Его уж нет. Младой певец

Нашел безвременный конец!

Дохнула буря, цвет прекрасный

Увял на утренней заре,

Потух огонь на алтаре.

Евгений Онегин

Александр Сергеевич Пушкин

Дуэль Александра Пушкина и Жоржа Дантеса- поворотное событие в развитии русской культуры. Убийцу "дивного гения" и "невольника чести" Михаил Лермонтов сравнивал с беглецом, который заброшен в Россию "на ловлю счастья и чинов". Но все ли так однозначно в этой истории? И как сложилась жизнь Дантеса после роковой дуэли.

О событиях, произошедших 27 января (по старому стилю) 1837 года писали историки, литературоведы, культурологи. В этот день Пушкин и Дантес встали к барьеру, и прозвучали два выстрела. Поэт получил смертельное ранение, а у его противника оказалась раздроблена рука. Решением императора Дантес и Данзас (секундант Пушкина) были приговорены к казни за участие в дуэли, хотя позже - помилованы и разжалованы в воинском чине. Дантес был выслан из страны и лишился офицерского чина.

Казалось бы, вот и финал истории, однако для Жоржа Дантеса это было только начало благополучной жизни. Как бы цинично это не звучало, но его судьба действительно повернула в другое (благополучное) русло после рокового выстрела. Потеря офицерского чина не сломала жизнь Жоржу: прожив несколько аскетичных лет в Эльзасе, он сделал позже блестящую политическую карьеру. Вначале Жорж стал депутатом, после мэром Сульца. Вступив в партию Наполеона III, он дослужился до должности сенатора (Луи Бонапарт не забыл о верном помощнике, придя к власти после переворота).

К убийству Пушкина Дантес относился на удивление спокойно, понимая, что в России никогда бы не достиг того, что далось ему во Франции. Прав был Лермонтов, что Дантес на дуэли "не мог щадить … нашей славы, не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал!"

Мнения историков о причинах дуэли неоднозначны. Официальным поводом стал анонимный пасквиль "Патент на звание рогоносца", полученный Пушкиным в ноябре 1836 года. Поэт-ревнивец посчитал, что речь идет о связи его жены Натальи с Жоржем Дантесом (светская молва активно это обсуждала), а написан пасквиль был Луи Геккерном, приемным отцом Дантеса. Хотя версия была явно несостоятельна, Пушкин затаил обиду и при первом же удобном случае вызвал обидчика на дуэль.

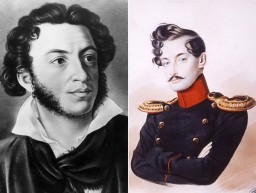

Сестры Екатерина и Наталья Гончаровы

Стоит вспомнить и тот факт, что за 17 дней до дуэли состоялась свадьба Дантеса и Екатерины Гончаровой (сестры Натальи Гончаровой). Принято считать, что Дантес был расчетлив, и на самом деле таил чувства к Наталье Гончаровой, а брак был лишь искусным прикрытием для запретной страсти. Говорили и о том, что брак был попыткой примириться с Пушкиным. С другой стороны, сохранились и письма самого Жоржа к жене, в которых он писал: «Сердце моё полно нежности и ласки к вам, милая Катенька…". Любил или нет Жорж свою жену - загадка, которую сложно разгадать по прошествии стольких лет.

Перед свадьбой была предпринята попытка примирить участников конфликта, Пушкин даже согласился на это, но в последний миг вспылил и настоял на поединке. Истинной причины, заставившей его стреляться, не знает никто, сам император, рассматривавший дело о дуэли, заключил, что повода к ней "никто не постигает".

Как уже было сказано, мирная жизнь во Франции сложилась у Жоржа Дантеса блестяще. Он стремительно сделал политическую карьеру. Интересно, что до конца своих дней Дантес хранил верность Екатерине. Жена его умерла в возрасте 31 года вскоре после рождения четвертого ребенка, но вдовец так больше никогда и не женился, воспитывал детей, радовался внукам, дожил до 83 лет.

Расплата за убийство Пушкина настигла Дантеса неожиданно: одна из его дочерей увлекалась творчеством русского гения и дошла до помешательства, узнав, что ее родной отец стал убийцей поэта. Девушка до смерти проклинала его за это.

Николай Алексеевич Пахомов

Черная речка

холст, картон, масло

24 x 18 см

Черная речка. Место в настоящее время если и не в центре, то никак уж не на окраине Санкт-Петербурга. Сюда даже можно добраться на метро. Февральский морозный вечер. Синие сумерки. Скоро будет совсем темно. Но уйти не могу. Где-то, совсем рядом, ритмично простучали и смолкли колеса поезда. Тишина. Густой снег и деревья, обступившие довольно скромный сероватый обелиск. На этом месте погиб Александр Сергеевич Пушкин.

Патриарх советской хирургии академик Борис Васильевич Петровский в 1983 г. писал: “. следует возвращаться к проблемам, связанным с лечением выдающихся людей, память о которых живет в сердце народа . ”. История болезни Пушкина — предмет оживленных споров литераторов, ученых, медиков.

Травников Герман Алексеевич (род. 1937)

Предчувствие

4 ноября 1836 г. А. С. Пушкин получил по городской почте циничный пасквиль — патент на звание рогоносца в виде пародии на орденскую грамоту. Вот его содержание:

“Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д.Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадъютером великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена. Непременный секретарь граф И. Борх”.

В тот же день несколько знакомых Пушкина передали ему полученные ими в двойных конвертах такие же дипломы на его имя. Авторы пасквиля намекали не только на отношения жены Пушкина с Дантесом, о чем знали практически все, но и на связь Николая I с Натальей Николаевной. По содержанию пасквиля Пушкин выбирался в коадъютеры, или помощники, к Д. Л. Нарышкину. Последний считался знаменитым рогоносцем, ибо его супруга Марья Антоновна была в долголетней связи с покойным императором Александром I. Этот скрытый намек на царя Пушкин понял сразу.

Но кто же автор анонимного письма?

Лицейский друг Пушкина М. Л. Яковлев, возглавлявший типографию императорской канцелярии и хорошо разбиравшийся в сортах бумаги, дал заключение, что “бумага иностранной выделки” и должна принадлежать какому-нибудь посольству. Опираясь на экспертизу М. Л. Яковлева, Пушкин сделал для себя вывод: оскорбительное письмо исходило из голландского посольства, а автор его — известный интриган и недруг Александра Сергеевича барон Луи Геккерн. Поэт умер с убежденностью в этом. Но, очевидно, вывод Пушкина был не совсем верен.

Кроме Геккерна подозрения падали на министра народного просвещения графа Уварова, жену министра иностранных дел графиню Нессельроде, князей Гагарина и Долгорукова. Двое последних являлись друзьями Луи Геккерна и, предполагают, были с ним в интимных отношениях.

В Санкт-Петербурге репутация голландского посланника была незавидна, многие добропорядочные граждане избегали знакомства с ним. Барон Геккерн был окружен преимущественно молодыми аристократами, с которыми находился в отношениях “неестественной интимности”. Среди них ему легко было найти физических исполнителей своих замыслов.

В 1863 г. в брошюре А. Аммосова “Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина”, которую автор писал со слов секунданта Пушкина К. К. Данзаса, уверенно утверждается, что автором пасквиля был князь Долгоруков, а писал он на бумаге князя Гагарина, у которого жил на квартире, и, очевидно, с его ведома. И Гагарин, и Долгоруков в 1863 г. были еще живы и публично в печати категорически отвергли свое участие в написании пасквиля.

Спустя 90 лет после смерти Пушкина, в 1927 г., судебный эксперт ленинградского уголовного розыска А. А. Сальков по инициативе П. Е. Щеголева произвел графическую экспертизу почерков автора двух сохранившихся экземпляров анонимного письма и подлинных писем всех подозреваемых лиц. Приводим вывод исследования:

“. я, судебный эксперт, Алексей Андреевич Сальков, заключаю, что данные мне для экспертизы в подлинниках пасквильные письма об Александре Сергеевиче Пушкине в ноябре 1836 г. написаны несомненно собственноручно князем Петром Владимировичем Долгоруковым”.

Вывод А. А. Салькова в дальнейшем подтвердили эксперты-криминалисты В. В. Томилин и М. Г. Любарский.

Однако многие пушкиноведы, и в том числе П. Е. Щеголев, допускают, что Долгоруков являлся лишь физическим автором письма, замысел же его мог принадлежать Геккерну, с которым Долгоруков и Гагарин были в близких отношениях.

Л. Е. Дмитриев-Кавказский. А. С. Пушкин с портретом-ремаркой Ф. М. Достоевского. 1880. Офорт, оттиск бистром

Государственный музей им. А. С. Пушкина

* * *

Получив пасквиль, Пушкин немедленно (5 ноября) направил Дантесу письменный вызов на дуэль (вызывать на поединок царя было бы нелепо, а подозрение на Геккерна как автора пасквиля у Александра Сергеевича возникло позднее, после встречи с М. Л. Яковлевым). Своему секунданту Сологубу смертельно обиженный Пушкин дал наказ об условиях дуэли: “Чем кровавее, тем лучше”.

25 января 1837 г. Пушкин получил новое анонимное письмо. В нем сообщалось о только что состоявшемся тайном свидании Натали с Дантесом. Александр Сергеевич тотчас же показал письмо жене и решительно потребовал объяснений. Та призналась, что свидание с Жоржем действительно состоялось на квартире их общей знакомой Идалии Полетики в кавалергардских казармах. По версии Натали, встреча оказалась хитростью Дантеса, который якобы заманил ее на квартиру под угрозой самоубийства, но она твердо заявила, что “останется навек глуха к его мольбам”.

После такого признания жены Александр Сергеевич в ночь с 25 на 26 января написал предельно резкое письмо Геккерну-отцу, называя его “сводником” и сравнивая с “развратной старухой”. Заключенный с Екатериной Николаевной брак Пушкин назвал “делом змеиной хитрости двух негодяев, связанных пороком”. Одновременно были высказаны и другие оскорбления в адрес Дантеса. Дуэль стала неизбежной.

Утром 26 января письмо было отправлено Геккернам, а уже вечером к Пушкину явился атташе французского посольства виконт Д’Аршиак с вызовом на поединок от Жоржа Дантеса. Пушкин принял вызов. По дуэльным обычаям, ввиду тяжести оскорбления, поединок должен был состояться “в кратчайший срок” и он действительно произошел уже на следующий день.

* * *

Важен вопрос о здоровье А. С. Пушкина перед поединком. Александр Сергеевич к моменту своего ранения на дуэли был в возрасте 37 лет, имел средний рост (около 167 см), правильное телосложение без признаков полноты. В детстве он болел простудными заболеваниями и имел легкие ушибы мягких тканей. В 1818 г. в течение 6 недель Александр Пушкин перенес тяжелое инфекционное заболевание с длительной лихорадкой, которое лечащими врачами было названо “гнилой горячкой”. В течение последующих двух лет появлялись рецидивы лихорадки, которые полностью прекратились после лечения хиной, что дает основание предполагать, что Пушкин переболел малярией.

А. С. Пушкин с 17-летнего возраста имел незначительно выраженное варикозное расширение подкожных вен нижних конечностей, подтвержденное документально медицинским заключением. Однако оперироваться он не хотел, да и показаний к операции не было ввиду скудности анатомических и функциональных изменений в нижних конечностях; в течение всей жизни Пушкин много и неутомимо ходил без жалоб на боли в ногах.

Пушкин вел здоровый образ жизни. Помимо длительных пеших прогулок, он много ездил верхом, с успехом занимался фехтованием, плавал в речке и море, для закаливания применял ванны со льдом.

Можно заключить, что к моменту дуэли Пушкин был физически крепок и практически здоров.

И вот пришел этот трагический день — среда, 27 января 1837 г. (8 февраля по новому стилю).

Существует версия, что Александр Сергеевич втайне надеялся на то, что после дуэли, в случае благоприятного исхода, он будет вновь отправлен в ссылку в Михайловское, уедет туда вместе с женой и детьми и целиком отдастся литературной работе. Дело на Александра Сергеевича Пушкина действительно завели, и в решении военно-судной комиссии сказано: “Преступный поступок камер-юнкера Пушкина, подлежащего равному с Геккерном наказанию. по случаю его смерти предать забвению”

. Шел 5-й час вечера.

Яркая вспышка. Пушкин на мгновение ослеп и в ту же секунду почувствовал удар в бок и нечто с силой стрельнувшее в поясницу. Ноги поэта не выдержали столь резкого воздействия и массы собственного тела, он рухнул левым боком лицом в снег, ненадолго потеряв сознание. Однако, как только секунданты и сам Дантес ринулись посмотреть на последствия выстрела, Пушкин очнулся и резко крикнул, что у него еще есть достаточно сил, чтобы совершить свой выстрел. Он с усилием приподнялся и сел, вскользь заметив затуманенным взором, что рубашка и шинель пропитались чем-то алым, а снег под ним окрасился в красный. Прицелился. Выстрелил.

Жилет, в котором Александр Сергеевич Пушкин стрелялся на дуэли, хранящийся в мемориальном музее-квартире поэта в Санкт-Петербурге. Россия, Санкт-Петербург.

Нельзя не упомянуть и о том, что в донесениях о дуэли ряда иностранных послов, в частности, германского посланника Либермана и саксонского — Карла Лютцероде, утверждается, что пуля, прострелив руку, попала затем в металлическую пуговицу кавалергардского мундира Дантеса. Так ли это было на самом деле, нам судить трудно, но прислушаться к мнению современников поэта мы должны.

Сохранилось официальное донесение о дуэли А. С.Пушкина:

“Полициею узнано, что вчера в 5 часу пополудни, за чертою города позади комендантской дачи, происходила дуэль между камер-юнкером Александром Пушкиным и поручиком Кавалергардского ее величества полка Геккерном, первый из них ранен пулею в нижнюю часть брюха, а последний в правую руку навылет и получил контузию в брюхо. Г-н Пушкин при всех пособиях, оказываемых ему его превосходительством г-м лейб-медиком Арендтом, находится в опасности жизни. О чем вашему превосходительству имею честь донесть.

28 генваря 1837-го года. Старший врач полиции Иоделич”.

Что же было потом?

Помощь поэту и транспортировка

Наумов Алексей Аввакумович (1840-1895)

Дуэль Пушкина с Дантесом 1885

Лишь через полверсты повстречали карету, подготовленную перед дуэлью для Дантеса, и, не сказав Александру Сергеевичу о ее принадлежности, перенесли в нее раненого. Опять недопустимая небрежность Данзаса: для соперника карета была приготовлена, а для лучшего российского поэта — нет.

Объем кровопотери, по расчетам врача Ш. И. Удермана, составил около 2000 мл, или 40 % всего объема циркулирующей в организме крови. Сейчас поэтапная кровопотеря в 40% объема не считается смертельной, но тогда… Все средства для восстановления потерянных масс крови еще не разработали.

Невозможно представить степень анемии у Пушкина, которому не перелили ни миллилитра крови. Несомненно, кровопотеря резко снизила адаптационные механизмы бедного организма и ускорила летальный исход от развившихся в дальнейшем септических осложнений огнестрельной раны.

Истекавшего кровью, находившегося в состоянии тяжелого шока, получившего сильное охлаждение тела А. С. Пушкина в течение часа везли в полусидячем положении 7,5 верст от места дуэли на Черной речке до его квартиры на набережной Мойки. По дороге он сильно страдал от болей в области таза, жаловался на мучительную тошноту. Платье насквозь пропиталось кровью. Временами раненый терял сознание, при этом карету приходилось останавливать. Таких остановок в пути было несколько. Очевидно, в эти минуты у поэта в результате кровопотери и шока наблюдалось значительное снижение артериального давления (давление, естественно, не измеряли). Врачебную помощь в пути оказать было невозможно. В периоды некоторого улучшения Александр Сергеевич разговаривал с Данзасом, но через силу, прерывистыми фразами.

Борель Пётр Фёдорович (1829-1898)

Возвращение Пушкина с дуэли 1885

Наконец (не прошло и нескольких часов) тяжело раненного поэта соизволили посетить срочно приглашенные лейб-медик Н. Ф. Арендт и домашний доктор семьи Пушкиных И. Т. Спасский.

Потом в лечении раненого Пушкина принимали участие многие врачи (Х. Х. Саломон, И. В. Буяльский, Е. И. Андреевский, В. И. Даль), однако негласно именно Арендт, как наиболее авторитетный среди них, руководил лечением. К его мнению прислушивались все.

Из хроник:

«В 19 часов 27 января состояние раненого было тяжелым. Он был возбужден, жаловался на жажду (признак продолжающегося кровотечения) и просил пить, его мучила тошнота. Боль в ране была умеренная. Объективно отмечено: лицо покрыто холодным потом, кожные покровы бледные, пульс частый, слабого наполнения, конечности холодные. Только что наложенная повязка довольно интенсивно промокала кровью, ее несколько раз меняли.

В первый вечер после ранения и в ночь на 28 января все лечение заключалось в холодном питье и в прикладывании примочек со льдом к животу. Этими простейшими средствами доктора пытались уменьшить кровотечение. Состояние больного оставалось тяжелым. Сознание было преимущественно ясное, но возникали кратковременные периоды “забытья”, беспамятства. Охотно пил холодную воду. Жалобы на жажду, тошноту, постепенно усиливающуюся боль в животе. Кожные покровы оставались бледными, но пульс стал реже, чем в первые часы после ранения. Постепенно повязка перестала промокать кровью. В начале ночи утвердились во мнении, что кровотечение прекратилось. Напряжение врачей и ухаживающих несколько ослабло.

От применения пиявок больной потерял, по расчетам Удермана, еще около 0,5 л крови и, таким образом, общая кровопотеря с момента ранения достигла 2,5 л (50% от всего объема циркулирующей в организме крови). Несомненно, что ко времени назначения пиявок уже возникла тяжелейшая анемия. Улучшение оказалось мимолетным, вскоре Александру Сергеевичу стало еще хуже.

Последние часы

Портрет Пушкина, нарисованный Элеонорою Жуковской с маски, снятой с поэта после кончины. Репродукция с рисунка.

(АРАН. Ф.543. Оп.8. Д.939. Л.7)

В 14 часов 45 минут 29 января 1837 года (10 февраля по новому стилю), испустив последний вздох, Пушкин умер. Закрыл глаза умершему доктор Ефим Иванович Андреевский.

Его уж нет. Младой певец

Нашел безвременный конец!

Дохнула буря, цвет прекрасный

Увял на утренней заре,

Потух огонь на алтаре.

Евгений Онегин

Александр Сергеевич Пушкин

Читайте также: