Паскевич участник какой войны

Обновлено: 25.06.2024

Иван Федорович Паскевич (1782–1856) родился в Полтаве в довольно состоятельной семье, глава которой возводил свою родословную к казаку Пасько – старшине в армии гетмана Богдана Хмельницкого. Вместе с братом Степаном поступил в Пажеский корпус – одно из самых элитных учебных заведений империи. Восторженные воспоминания об учебе там (и о частых визитах к пышному екатерининскому двору) Паскевич сохранил до преклонных лет. Поскольку собственно научное образование в корпусе было неудовлетворительным, дед, живший в Петербурге, поручил внуков заботам ученого, лингвиста Ивана Мартынова.

В 1798 году Паскевич стал камер-пажом, а за несколько месяцев до выпуска в 1800-м – лейб-пажом (самые престижные звания, дававшиеся за выдающиеся успехи). Паскевич понравился Павлу I и поручиком был зачислен в лейб-гвардии Преображенский полк с назначением флигель-адъютантом императора. В этой должности он ежедневно присутствовал на различных военных мероприятиях.

После смерти Михельсона и начала мирных переговоров с Турцией новый главнокомандующий Александр Прозоровский дважды посылал Паскевича в Турцию – объявить о том, что перемирие не подписано императором, и поэтому русские войска останутся в придунайских княжествах. Также он вел переговоры о размене пленных. За успешное выполнение поручений в 1808 году Паскевич был произведен в капитаны.

Когда военные действия возобновились, во время неудачного штурма Браилова Паскевич был ранен пулей в голову, из-за чего временно прервал службу. После выздоровления вернулся в строй. За успешные боевые действия в начале 1810 года был назначен командиром Смоленского мушкетерского полка.

Во время Отечественной войны именно в результате доводов Паскевича было решено драться с французами в самом Смоленске, а не на подходах к городу. За одну из самых ожесточенных битв этой войны Паскевич получил благодарность от Багратиона и Барклая-де-Толли. Во время Бородинской битвы дивизия Паскевича обороняла центральный курган, на который обрушились главные атаки неприятеля.

С наступлением мира Паскевич не оставил службу. Одним из заметных его достижений стало избавление от наказания крестьян Липецкого приказа, отказавшихся от уплаты податей за 1814 год. Расследовав дело, Паскевич нашел причину в злоупотреблениях удельных чиновников; крестьянам даже было назначено денежное пособие, после чего волнения прекратились.

В 1817 году Паскевич женился на двоюродной сестре Александра Грибоедова – Елизавете Алексеевне.

За две недели до коронации Николая I Паскевич был отправлен командовать войсками на Кавказ, где иранцы вторглись в закавказские провинции. Главнокомандующим Отдельным Кавказским корпусом был Алексей Ермолов. Получивший в дороге чин генерала от инфантерии Паскевич формально находился в его подчинении, что привело к личной вражде и отзыву Ермолова с Кавказа. По мнению самого Паскевича, Ермолова отстранили от командования за самоуправные поступки, за то, что войска были распущены, в дурном состоянии, без дисциплины; из-за задержек жалования в корпусе процветало воровство.

После отзыва Ермолова Паскевич, назначенный не только командующим корпусом, но и управляющим Кавказским краем, начал военные действия, на которые его предшественник не решался. Большое влияние на исход войны оказало занятие Эривани и марш Паскевича на Тегеран, после чего персы согласились на все мирные предложения. В результате Персия уступила России Эриванское и Нахичеванское ханства и обязалась выплатить 20 млн рублей серебром контрибуции. За это военачальник получил графский титул Паскевич-Эриванский и миллион рублей ассигнациями.

В 1831 году на Паскевича было возложено усмирение мятежа в Царстве Польском. При этом Паскевич предложил полякам условия сдачи (сохранение польской Конституции, амнистия всем участникам мятежа – но и сдача Варшавы до дальнейших распоряжений из Петербурга), которые были ими отвергнуты. Во время кровопролитного штурма Варшавы Паскевич получил сильную контузию в левую руку. Поляки принуждены были сдаться, после чего и армия, и сейм, и многие жители покинули захваченный город. За эту победу Паскевич был возведен в княжеское достоинство.

Восстановление разрушенной войной Польши под руководством Паскевича продолжалось 8 месяцев. Был принят ряд положений об образовании, введены обязательные договоры между крестьянами и помещиками.

Когда в 1848 году восстание вспыхнуло в Венгрии, австрийское правительство обратилось с просьбой о военной помощи непосредственно к Паскевичу. Восстание было успешно подавлено летом следующего года, за что Паскевичу предоставлено было право пользоваться воинскими почестями, какие воздаются только императору.

Последней войной Паскевича стала русско-турецкая. На ней он получил тяжелую контузию головы, после чего покинул войска, продолжив управлять Польшей. Однако здоровье его было сильно подорвано (по некоторым данным, страдал раком желудка).

20 января 1856 года Иван Паскевич скончался.

Чем знаменит

О чем надо знать

После смерти Паскевича во всех войсках и в целом Царстве Польском был объявлен девятидневный траур, в течение которого были закрыты все театры.

Вскоре после кончины Паскевича было начато сооружение памятника ему в Варшаве, который был торжественно открыт 21 июня 1870 года в присутствии императора Александра II. Монумент не сохранился – он был уничтожен по инициативе немцев в 1917 году.

Прямая речь

Александр Пушкин о Паскевиче:

«Победа! сердцу сладкий час!

Россия! встань и возвышайся!

Греми, восторгов общий глас.

Но тише, тише раздавайся

Вокруг одра, где он лежит,

Могучий мститель злых обид,

Кто покорил вершины Тавра,

Пред кем смирилась Эривань,

Кому суворовского лавра

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему И.Ф. Паскевич – полководец и государственный деятель Подготовила Сбудышева. Презентация на заданную тему содержит 8 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

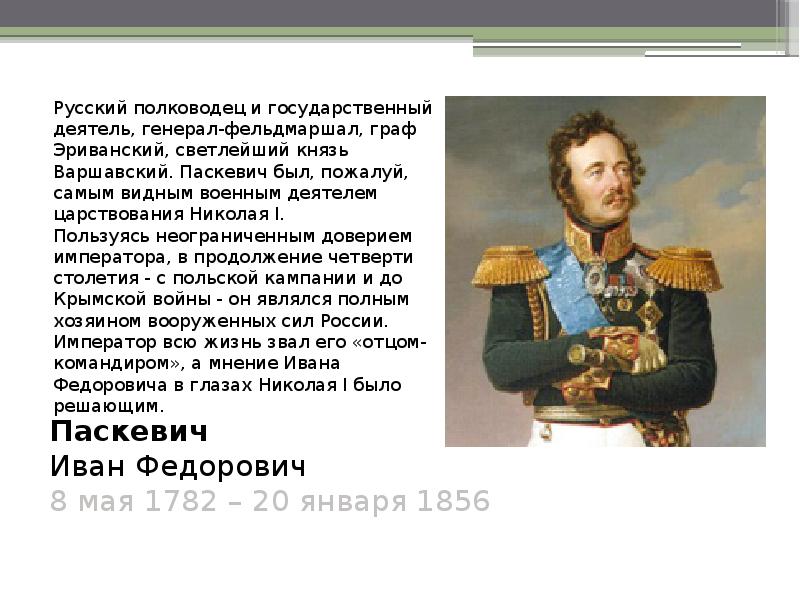

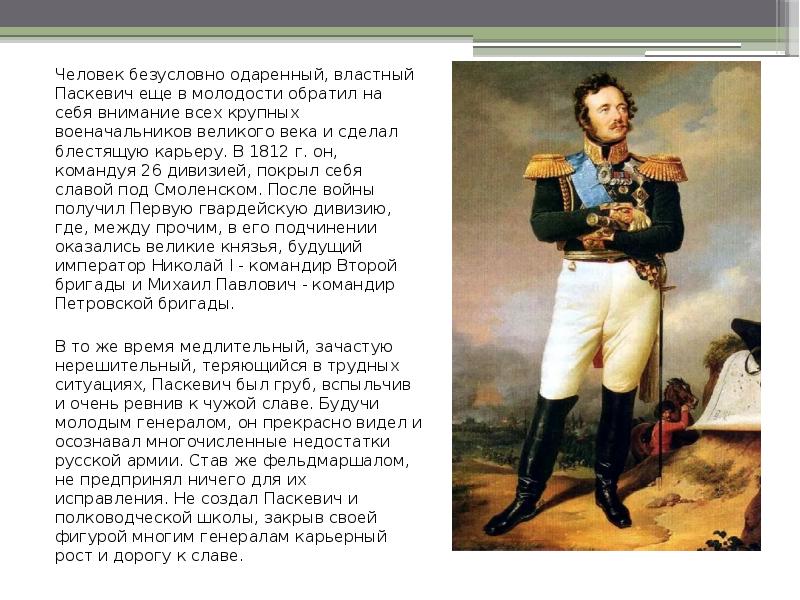

Человек безусловно одаренный, властный Паскевич еще в молодости обратил на себя внимание всех крупных военачальников великого века и сделал блестящую карьеру. В 1812 г. он, командуя 26 дивизией, покрыл себя славой под Смоленском. После войны получил Первую гвардейскую дивизию, где, между прочим, в его подчинении оказались великие князья, будущий император Николай I - командир Второй бригады и Михаил Павлович - командир Петровской бригады. Человек безусловно одаренный, властный Паскевич еще в молодости обратил на себя внимание всех крупных военачальников великого века и сделал блестящую карьеру. В 1812 г. он, командуя 26 дивизией, покрыл себя славой под Смоленском. После войны получил Первую гвардейскую дивизию, где, между прочим, в его подчинении оказались великие князья, будущий император Николай I - командир Второй бригады и Михаил Павлович - командир Петровской бригады. В то же время медлительный, зачастую нерешительный, теряющийся в трудных ситуациях, Паскевич был груб, вспыльчив и очень ревнив к чужой славе. Будучи молодым генералом, он прекрасно видел и осознавал многочисленные недостатки русской армии. Став же фельдмаршалом, не предпринял ничего для их исправления. Не создал Паскевич и полководческой школы, закрыв своей фигурой многим генералам карьерный рост и дорогу к славе.

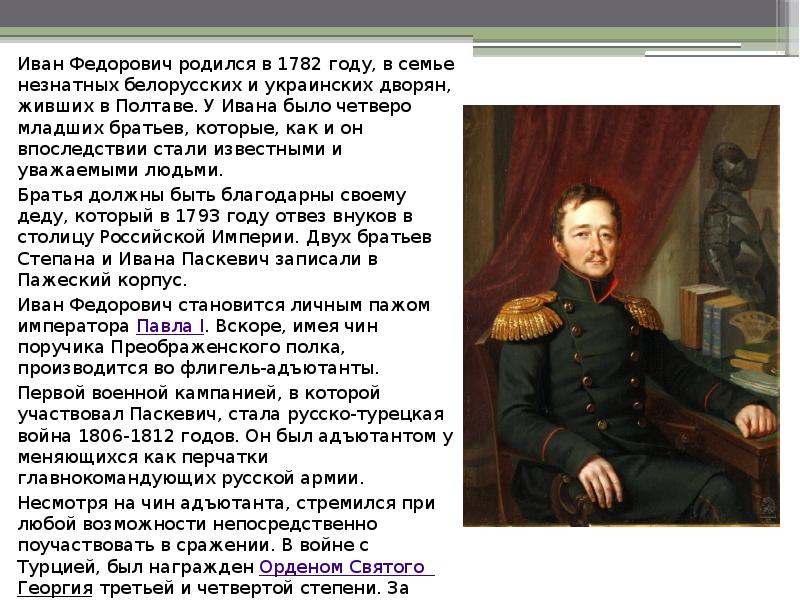

Иван Федорович родился в 1782 году, в семье незнатных белорусских и украинских дворян, живших в Полтаве. У Ивана было четверо младших братьев, которые, как и он впоследствии стали известными и уважаемыми людьми. Иван Федорович родился в 1782 году, в семье незнатных белорусских и украинских дворян, живших в Полтаве. У Ивана было четверо младших братьев, которые, как и он впоследствии стали известными и уважаемыми людьми. Братья должны быть благодарны своему деду, который в 1793 году отвез внуков в столицу Российской Империи. Двух братьев Степана и Ивана Паскевич записали в Пажеский корпус. Иван Федорович становится личным пажом императора Павла I. Вскоре, имея чин поручика Преображенского полка, производится во флигель-адъютанты. Первой военной кампанией, в которой участвовал Паскевич, стала русско-турецкая война 1806-1812 годов. Он был адъютантом у меняющихся как перчатки главнокомандующих русской армии. Несмотря на чин адъютанта, стремился при любой возможности непосредственно поучаствовать в сражении. В войне с Турцией, был награжден Орденом Святого Георгия третьей и четвертой степени. За участие в этой же войне ему был пожалован чин полковника.

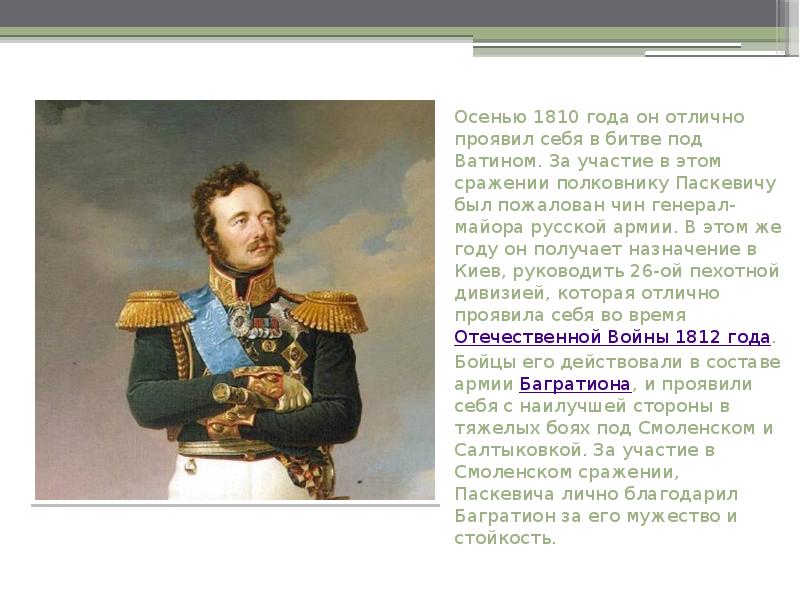

Осенью 1810 года он отлично проявил себя в битве под Ватином. За участие в этом сражении полковнику Паскевичу был пожалован чин генерал-майора русской армии. В этом же году он получает назначение в Киев, руководить 26-ой пехотной дивизией, которая отлично проявила себя во время Отечественной Войны 1812 года. Осенью 1810 года он отлично проявил себя в битве под Ватином. За участие в этом сражении полковнику Паскевичу был пожалован чин генерал-майора русской армии. В этом же году он получает назначение в Киев, руководить 26-ой пехотной дивизией, которая отлично проявила себя во время Отечественной Войны 1812 года. Бойцы его действовали в составе армии Багратиона, и проявили себя с наилучшей стороны в тяжелых боях под Смоленском и Салтыковкой. За участие в Смоленском сражении, Паскевича лично благодарил Багратион за его мужество и стойкость.

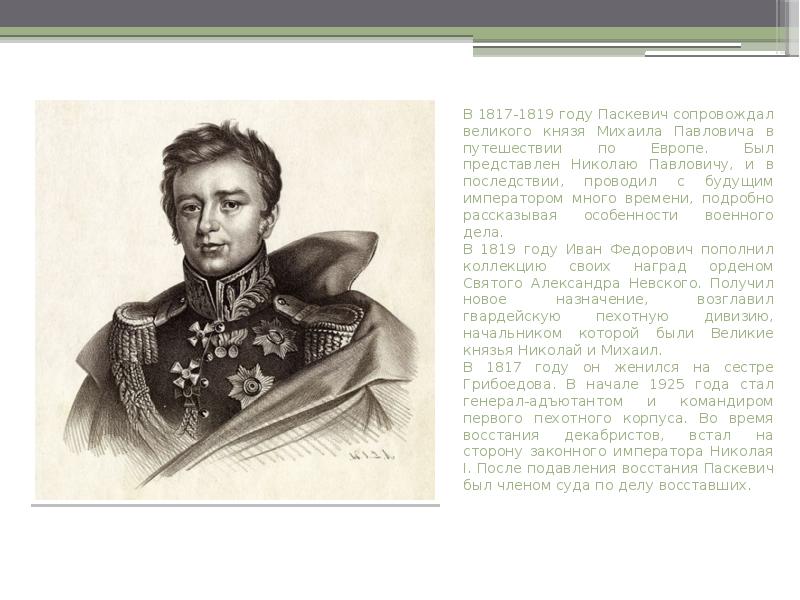

В 1817-1819 году Паскевич сопровождал великого князя Михаила Павловича в путешествии по Европе. Был представлен Николаю Павловичу, и в последствии, проводил с будущим императором много времени, подробно рассказывая особенности военного дела. В 1817-1819 году Паскевич сопровождал великого князя Михаила Павловича в путешествии по Европе. Был представлен Николаю Павловичу, и в последствии, проводил с будущим императором много времени, подробно рассказывая особенности военного дела. В 1819 году Иван Федорович пополнил коллекцию своих наград орденом Святого Александра Невского. Получил новое назначение, возглавил гвардейскую пехотную дивизию, начальником которой были Великие князья Николай и Михаил. В 1817 году он женился на сестре Грибоедова. В начале 1925 года стал генерал-адъютантом и командиром первого пехотного корпуса. Во время восстания декабристов, встал на сторону законного императора Николая I. После подавления восстания Паскевич был членом суда по делу восставших.

Россия всегда славилась своими полководцами. Но имя Ивана Паскевича стоит особняком. За свою жизнь он выиграл четыре военные кампании (персидскую, турецкую, польскую и венгерскую), не проиграв при этом ни одного сражения.

Не в последнюю очередь добиться признания Паскевичу помогли черты его характера: с одной стороны неспешность и рассудительность, с другой – решительность и беспощадность. Они словно уравновешивали друг друга, создавая образ идеального командира.

Фортуна улыбалась молодому офицеру с первых дней службы. Чины и ордена к нему слово липли, а пули и ядра летели мимо. Во время Отечественной войны 1812 года удача и таланты помогли отличиться 30-летнему генерал-майору в важнейших сражениях при Бородино, под Салтановкой, Малоярославцем и Смоленском.

После войны Паскевич получает в командование Первую гвардейскую дивизию, где в числе его подчиненных оказываются великие князья Михаил Павлович и Николай Павлович – впоследствии император Николай I. Это сыграло свою роль в дальнейшей карьере военачальника и его отношениях с царем.

3 сентября 1826 года Валериан Мадатов занимает Елизаветполь. К нему-то и спешит на помощь Паскевич, так как на освобождение города двинулась огромная армия Аббас-Мирзы. Генеральное сражение завязалось 14 сентября с артиллерийской перестрелки.

Под прикрытием артиллерии персидские пехотные батальоны двинулись вперед в сторону гренадерских полков, одновременно оттесняя ряды казацких и азербайджанских ополченцев. Те отступили, и воодушевленные персы не заметили, как угодили в ловушку – большой овраг, где вынуждены были остановиться.

Основные силы русских незамедлительно атаковали персов и к вечеру окончательно их разбили.

Блестящая победа 10-тысячного корпуса под командованием Паскевича над 35-тысячной армией Аббас-Мирзы поставила это сражение в ряд легендарных побед Суворова.

Не успели отгреметь русско-персидские баталии, как новоиспеченный граф Паскевич-Эриванский готовится к новому вызову – войне с оттоманской Портой. В июне 1828 года он вынужден осаждать крепость Карс, под стенами которой разбил турецкую кавалерию. Считавшаяся англичанами неприступной, крепость сдается с большим количеством орудий и пороха.

Когда Паскевич подошел к Эрзеруму – 100-тысячный город в панике предпочел открыть ворота. А дальше пали крепости Ахалкалаки, Поти, Хертвис, Ахалцихе. При взятии Ахалцихе не помог даже 30-тысячный турецкий корпус, пришедший на защиту ее стен.

Государство не осталось в долгу и отметило Паскевича орденами Андрея Первозванного и святого Георгия 1-й степени.

В 1830 году взбунтовалась Польша. Польская элита хотела вернуться к границам Речи Посполитой, а народ протестовал против чужеземной власти. Дарованная ранее Александром I конституция позволяла полякам иметь собственную армию, и теперь благие намерения царя стали косвенной причиной разыгрывавшейся российско-польской войны.

Попытка генерала Дибича подавить восстание не дала желаемого результата. Суровая зима и смерть Дибича от холеры позволили восстанию разрастись. Предсказуемо на подавление мятежа был брошен Паскевич.

Фельдмаршал в духе своих лучших побед безупречно осадил Варшаву, и через сутки 26 августа 1831 года польская столица капитулировала – точно в день 19-й годовщины Бородинского сражения.

Новая волна революций прокатилась по Европе в конце 1840-х годов. Теперь Паскевич нужен в Венгрии – с такой просьбой обратилось к нему австрийское правительство.

В Крымской войне, разразившейся в 1853 году, в которой России противостояли сразу несколько государств, Паскевич уже не принимал такого деятельного участия, как раньше, но его взвешенная позиция и стратегическая дальновидность помогли империи сохранить ее восточные владения.

Влияние Паскевича на военную политику России трудно переоценить. Любой подбор кандидатов на должности от командующего полком до командующего корпусом согласовывался с ним. К 1840-м годам под командованием Паскевича находились четыре пехотных корпуса – ядро сухопутных войск империи. По велению Николая I генерал удостаивался от войск таких же почестей, как и он сам.

Паскевич стал четверым и последним в истории России кавалером, удостоенным всех четырех степеней ордена святого Георгия, а его воинский путь был так долог, что успел захватить четырех императоров. Паскевич пребывал в лучах славы. Даже стареющий полководец пользовался безграничным доверием императора. Когда в начале 1856 года Иван Паскевич ушел из жизни по всей армии и в Царстве Польском был объявлен 9-дневный траур.

ВОЕННОЕ ПРАВО

Юридические консультации. Судебная практика. Вопросы, ответы и комментарии.

АРМИЯ РОССИИ

СМИ "Обозник". История армии, тыла ВС РФ. Права и обязанности военнослужащих

Паскевич Иван Фёдорович. 1782-1856 гг.

Граф Эриванский. Князь Варшавский. Русский полководец, генерал-фельдмаршал.

Иван Фёдорович Паскевич родился в городе Полтаве в богатой семье помещика-крепостника. В 1800 году закончил Пажеский корпус. Знатное происхождение позволило ему не задерживаться долго на должностях младшего офицерского состава. Свой первый боевой опыт он получил в ходе Русско-турецкой войны 1806-1812 годов на болгарской земле.

Командование поставило перед Витебским мушкетёрским полком задачу захватить на противоположном берегу озера, на мысе Галатобург, вражеские артиллерийские батареи и занять здесь позицию. Русские мушкетёры блестяще справились с поставленной задачей. За этот бой полковник мушкетёров Паскевич получил свой первый орден Святого Георгия 4-й степени.

Затем произошёл крайне редкий в истории русской армии случай, когда офицер почти сразу получил второго Георгия и стал дважды георгиевским кавалером.

К осаждённой Варне прибыл многочисленный турецкий флот, и её гарнизон сразу же воспрянул духом, поддержка сотен орудий с моря значила очень многое. Из Стамбула настойчиво требовали от осаждённых решительных, наступательных действий. Русские под крепостью преимуществ не имели. Варненский паша в первую очередь решил убрать занозу в системе крепостной обороны — вернуть себе с боем батареи на мысе Галатобург. Тем более что противник имел здесь всего один пехотный полк.

Гарнизон сделал вылазку на позиции Витебского мушкетёрского полка. Такого жаркого дела в этой войне ещё не было. Полковой командир оказался на высоте. Мушкетёры отражали атаки турок то ружейными залпами, то штыковыми контратаками. Порой рукопашные схватки завязывались на самих батареях. Так Иван Паскевич заслужил своего второго Георгия.

К слову сказать, уже в полковничьем чине он имел все российские ордена за боевые заслуги, какие только можно было заслужить в таком звании. Случай очень редкий в старой русской армии, свидетельствующий о высоких командирских достоинствах отличившегося.

Свою генеральскую славу Иван Фёдорович Паскевич снискал во время Отечественной войны 1812 года. Он её встретил и закончил в должности командира прославленной в боях с французами 26-й пехотной дивизии, которая входила в состав русской 2-й Западной армии генерала от инфантерии П.И. Багратиона.

26-я дивизия волей судьбы оказалась активной участницей многих ярких событий той большой войны. В крайне ожесточённом и кровопролитном бою под Салтановкой пехотинцы генерал-майора Паскевича выстояли под ударами превосходящих сил противника. Дивизия отличилась вновь в сражении под Смоленском, где её полки покрыли себя подлинной ратной славой, доблестно сражаясь под стенами крепости и понеся в этой битве большие потери.

В Бородинском сражении 26-я пехотная дивизия генерала Ивана Паскевича вновь оказалась на направлении главного удара атакующей наполеоновской армии. Под натиском войск маршала Франции Даву и кавалерии маршала Франции Мюрата русские полки, стоявшие в первой линии центра, были обескровлены, но поле Бородинское не оставили.

Со своими пехотными полками генерал Паскевич участвовал в контрнаступлении кутузовской армии, отличившись в сражениях под Малоярославцем и Вязьмой. В заграничном походе русской армии 1813-1814 годов он командовал 2-й гренадерской дивизией, которая особенно отличилась при взятии Парижа, участвовал в блокаде наполеоновских крепостей Модлин и Магдебург, сражениях под Лейпцигом, Гамбургом и Арси-сюр-Об. Однако несмотря на свои заслуги, так и не выдвинулся — остался дивизионным командиром.

В 1817-1819 годах боевой генерал состоял при великом князе Михаиле Павловиче. Затем в столичном гарнизоне командовал гвардейской пехотной дивизией. В Санкт-Петербурге он заимел большие связи в придворных кругах. Своим учителем, на удивление многим, считал генерала Михельсона, одного из усмирителей Пугачёвского бунта.

Возвышение Паскевича в русской армии и Российском государстве началось с началом правления императора Николая I. Он становится не просто его приближённым, но одним из самых доверенных и преданных государю людей. Паскевич, будучи уже командиром армейского корпуса, являлся членом Верховного суда по делу декабристов, в котором подавал свой голос только за самые строгие наказания мятежникам. И он всегда твердо знал Кого не стоит брать на работу.

В 1826 году он назначается командующим русскими войсками в Закавказье. А с марта следующего года становится царским наместником на Кавказе, наделённым огромными полномочиями.

Русский главнокомандующий повёл свои войска на Эриванское ханство, входившее в состав Персии. После труднейшего горного перехода русские обложили крепость Эривань, считавшуюся неприступной. Однако отсутствие осадной артиллерии затягивало штурм города-крепости. Блокировав персидский гарнизон, Паскевич повёл главные силы на юг. Его войска быстро заняли столицу Нахичеванского ханства город Нахичевань и подступили к персидской крепости Аббас-Абад, построенной по проекту английских инженеров-фортификаторов на берегу реки Аракс. Через эту крепость проходила прямая дорога к столице Южного Азербайджана городу Тебризу и дальше к персидской столице Тегерану. Наследный сын шаха Аббас-мирза намеревался разгромить немногочисленные силы русских, но в сражении под Аббас-Абадом потерпел жестокое поражение, и крепостной гарнизон капитулировал.

После этой победы Паскевич, надёжно обеспечивший себе тыл, с главными силами возвратился под Эривань. Подошедший вслед за ним к городу во главе многотысячной конницы принц Аббас-мирза не решился на новое сражение и ушёл за Аракс. Но прежде чем штурмовать Эриванскую крепость, предстояло овладеть её преддверием — крепостью Сардар-Абад, которую защищало отборное более чем 2-тысячное войско во главе с самим ханом Эривани Гассаном. Эта крепость почти всюду имела двойные стены.

Когда к Сардар-Абаду прибыла осадная артиллерия, Паскевич приказал начать бомбардировку крепости. Вскоре рухнула одна из башен, а в стенах появились бреши. Тогда русский главнокомандующий дал хану 24 часа на раздумье: или капитуляция, или штурм. Гассан поступил иначе — со своими воинами он бежал ночью через тыльные ворота в близкий Эривань.

После этого началась плотная осада Эриванской крепости. Она стояла на скалистом берегу реки Занги, имела двойные стены и ров с водой. Началось строительство осадных укреплений и бомбардировка персидской крепости. Хану вновь предложили капитулировать, этого требовали от своего хана и горожане Но тот все надеялся отсидеться за крепостными стенами до прихода шахской армии.

За победу в Русско-персидской войне генерал-адъютант Паскевич был награждён орденом Святого Георгия 2-й степени. Одновременно он получил титул графа Эриванского. По условиям мирного договора Эриванское и Нахичеванское ханства вошли в состав Российской империи.

Паскевич во главе Отдельного Кавказского корпуса двинулся в пределы Оттоманской Порты, штурмом взял доселе неприступную крепость Карс, гарнизон которой по численности превосходил штурмующих. Здесь трофеями русских стали полторы сотни орудий и 33 знамени султанской армии. Затем Паскевич направился к Ахалцыхской крепости. Под её стенами сошлись 30 тысяч турецких и 17 тысяч русских воинов. И здесь главнокомандующий граф Паскевич-Эриванский одержал полную победу. После трехнедельной осады Ахалцыхская крепость с огромным гарнизоном пала.

Далее последовала ещё одна, более весомая победа. В полевом сражении русские наголову разбили султанское войско под командованием Гакки-паши. Итогом этих двухдневных боев у деревни Каинлы стало лишение Порты её азиатской армии. После этой блистательной победы русская армия устремилась в глубь турецкой Анатолии — к крепости Эрзерум, на чей сильный гарнизон так надеялся воинственный султан Махмуд II.

Крепость являлась сердцем азиатских провинций империи османов, где сходилось несколько важных дорог. В Стамбуле даже и не помышляли о том, что противник может с боями по горным дорогам зайти так далеко. Но именно так и случилось Войска Паскевича, за три дня преодолев 80 вёрст, заняли крепость Гассан-Кале, отстоявшую от Эрзерума всего на 40 вёрст. В этой крепости на случай затягивания боевых действий была создана тыловая база, в которую свезли весь провиант, захваченный у турецкой армии.

Эрзерумский сераскир Салех-паша, в надежде на скорую помощь султана, вознамерился было обороняться. Но царский наместник перехитрил его. Паскевич приказал отпустить в город двух эрзерумских старшин, взятых в плен в сражении при Каинлы с письмом горожанам. В итоге сераскир оказался перед фактом восстания против него жителей большого города. И при подходе русских войск ему пришлось согласиться на безоговорочную капитуляцию. 27 июня 1829 года русские вступили в Эрзерум, армянская часть населения которого с восторгом встречала победителей.

Над древней цитаделью взвился флаг России. Победителям достались огромные трофеи, в том числе 150 крепостных и полевых орудий. За взятие Эрзерума генерал от инфантерии Иван Фёдорович Паскевич удостоился высшей полководческой награды Российской империи — ордена Святого великомученика и победоносца Георгия 1-й степени. В военной истории России он стал четвёртым и последним обладателем всех четырех степеней этого ордена — после таких прославленных полководцев как М.И. Голенищев-Кутузов-Смоленский, М.Б. Барклай-де-Толли и И.И. Дибич-Забалканский.

За победное окончание войны с Турцией в Закавказье Паскевич удостоился также звания генерал-фельдмаршала.

В Кавказской войне его войска защищали черноморскую береговую линию — морскую границу Российского государства. Между прочим, это позволило ликвидировать работорговлю в западной части Северного Кавказа.

Однако царского наместника — главнокомандующего русскими кавказскими войсками современники немало и критиковали, считая, что в ходе наступления на персов и турок Паскевич был чересчур осторожен и предусмотрителен. При этом он много внимания уделял походному быту войск: он выступал на врага только при условии, если в солдатских ранцах сухарей имелось не менее чем на три дня пути.

Дальнейшая военная биография генерал-фельдмаршала Паскевича сложилась не менее славно. Будучи одним из наиболее близких к императору людей, полководец стал деятельным исполнителем реакционной политики Николая I, который после восстания декабристов на Сенатской площади был готов вооружённой рукой бороться с любыми революционными выступлениями в Европе против любых монархий.

Как наместник светлейший князь Варшавский командовал русскими войсками, расквартированными в Польше. Это была значительно большая армейская группировка, чем на Кавказе. За время своего наместничества Паскевич много сделал для развития этого края Российской империи.

Австрийская столица Вена была спасена от венгерской революционной армии, а император Франц-Иосиф сохранил свой престол. Но уже скоро Австрийская империя чёрной неблагодарностью отплатила за это России-спасительнице.

Крымская война стала последней кампанией для престарелого полководца. В начале её он был назначен главнокомандующим русскими войсками на западной государственной границе, а в 1853-1854 годах — на Дунае. Эта война начиналась как очередная русско-турецкая. В условиях угрозы вторжения союзных армий Франции и Англии в пределы России на юге Паскевич отвёл успешно действовавшую против Турции русскую армию на свою территорию, сняв осаду крепости Силистрия. Покинув придунайские земли без потерь, эти войска сразу же двинулись в Крым, под Севастополь.

Однако горестное известие об оставлении русскими войсками Севастополя и вступлении англо-французского экспедиционного корпуса в черноморскую крепость сразило прославленного полководца, и он ушёл из жизни.

Слова эти были сказаны героем Отечественной войны 1812 года тогда, когда полководец России Иван Фёдорович Паскевич только входил в зенит своей ратной славы.

Алексей Шишов. 100 великих военачальников

Запись создана: Понедельник, 16 Июль 2012 в 18:27 и находится в рубриках Век дворцовых переворотов, Начало XIX века, Николаевская армия.

Прекрасной иллюстрацией современной памяти есть имя генерал-фельдмаршала И. Ф. Паскевича, очередной день рождения которого приходится на май. С его именем связаны Полтава, Киев, Севастополь, Волынь, Закарпатье, но нигде о нем не помнят, и более того, не знают.

Зато о Паскевичах помнят украинские соседи в белорусском Гомеле, где ключевым градообразующим элементом есть дворец Румянцевых-Паскевичей.

Иван Федорович Паскевич, граф Эриванский, Светлейший князь Варшавский владел Гомелем с 1837 года, а последней хозяйкой города была графиня Эриванская, Светлейшая княгиня Варшавская Ирина Ивановна Паскевич.

Иван Федорович Паскевич

Ирина Ивановна Паскевич

Она была дочерью обер-церемониймейстера, действительного тайного советника графа Ивана Илларионовича Воронцова-Дашкова и его супруги Александры Кирилловны, влиятельнейшей дамы Санкт-Петербурга, хозяйки модного аристократического салона. Ирина унаследовала от родителей прелестную внешность, острый ум, рассудительность и неспроста была предметом всеобщего обожания.

Однажды она познакомилась с Федором Ивановичем Паскевичем, сыном прославленного полководца. В 1853 году молодые сыграли знатную свадьбу и поселились в доме Паскевичей на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Молодые жили весьма замкнуто, о чем писал в своих мемуарах, английский посланник Гораций Румбольд, хотя дом, переполненный коллекциями оружия и предметов искусства, любили посещать столичные сибариты.

После смерти отца в 1856 году, перенявший титулы князь Федор Иванович, вступил во владение отцовским наследством, в том числе и Гомелем. Князь и княгиня часто выезжали, и горожане узнавали об их нахождении в Гомеле по вывешенному на башне дворца флагу.

А простых горожан поражала невиданная для того времени благотворительная деятельность княгини Ирины Паскевич. По ее инициативе и на средства семьи содержались бесплатное женское училище в предместье города, приют для девочек-сирот, детский приют городского попечительства о бедных и богадельня для пожилых женщин. В детских приютах Ирина Паскевич лично отбирала наиболее способных детей и обеспечивала им образование, готовила специалистов, выплачивала стипендии. На деньги Паскевичей была построена в 1898 году гомельская мужская классическая гимназия (ныне — один из корпусов Белорусского государственного университета транспорта).Надо отметить, что чету Паскевичей чтили при дворе и в 1857 году к ним в Гомель приезжал император Александр II, которого поразило великолепие дворца.

Чрезвычайно любопытна история булочника Брука, которого княгиня Ирина буквально подобрала на улице и отправила учиться в Швейцарию. Когда Брук вернулся, она открыла в Гомеле глазную лечебницу, а бывший торговец булками стал едва ли не главным офтальмологом России.

В новогодние праздники каждый ребенок города получал от княгини Ирины подарок. Всем девушкам, выходившим замуж, она давала приданое (достаточно было только обратиться с прошением к княгине). Паскевичи открыли в окрестностях Гомеля 4 училища, каждое на 60 человек, обеспечили наличие учителей, их жалованье, финансировали отопление, и наличие учебников и канцелярских принадлежностей. Не зря о благотворительности четы Паскевичей шла молва по всей Российской империи.

К сожалению, они не имели детей и после смерти мужа в 1903 году, княгиня Ирина осталась совсем одна. Наверное потому она стала еще активнее помогать городу, с которым ее связала жизнь. Благодаря княгине Паскевич в городе появился водопровод, каменный особняк мужского приходского училища, детский музыкальный салон, роддом, гинекологическая больница. Княгиня лично участвовала в городских праздниках, пела перед народом, обеспечила стипендиями почти сотню учеников города.

Памятник Ирине Паскевич

Она как будто жила людскими проблемами. Ее стараниями на Добрушской писчебумажной фабрике, принадлежавшей Паскевичам, был впервые в России введен восьмичасовой рабочий день.

Кроме того, в это время Ирина Ивановна передала более 250 тысяч рублей на строительство нейрохирургической клиники в Петербурге.

Когда началась Первая мировая война Ирина Паскевич организовывает в городе лазареты, помогает в них сама. Ее госпиталь посетил с благодарностью император Николай II.

Читайте также: