Кто вынес приговор колчаку

Обновлено: 25.06.2024

ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака. Но исследователи не смогут ознакомиться с ним, так как адмирал, расстрелянный без суда, не был реабилитирован. Правозащитная группа "Команда 29" намерена через суд получить доступ к материалам дела. Обнародование документов поднимет в обществе дискуссию о том, на каких основаниях адмирал был отправлен на смерть, говорит добившийся решения от ФСБ житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков,

Колчак, строго говоря, и не мог быть расстрелян официально, по советскому закону, так как на тот момент в Советской республике была отменена смертная казнь. По этой причине Ленин отдал приказ Склянскому об убийстве Колчака, которое надлежало свалить на никому не подчиняющиеся местные власти.

Пошлите Смирнову (РВС-5) шифровку: (шифром). Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ровно ничего, а после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснениями, что местные власти до нашего прихода поступили так под влиянием угрозы Каппеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске. Ленин. Подпись тоже шифром. Берётесь ли сделать архинадёжно?

Это означает, что по закону Российской Федерации Колчак должен числиться убитым. В отношении его смерти, так же как и в отношении смерти царской семьи и убитых с нею лиц, должно быть начато расследование об убийстве, установлена группа лиц, к нему причастных, и вынесена правовая оценка. Собственно, это единственный законный способ исследования данного вопроса.

Эта абсурдная и антиправовая коллизия может быть устранена только одним способом. Необходимо, чтобы Следственный комитет возбудил дело об убийстве А. В. Колчака, установил обстоятельства и круг причастных к преступлению и закрыл на этом вопрос, поскольку привлечь виновных к уголовной ответственности, увы, невозможно. Но возможно дать убийству надлежащую правовую оценку: Колчак не был убит в ходе боевых действий, не был репрессирован даже по советскому закону. Единственный вопрос, который следовало бы выяснить, — идёт речь просто об убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, или же об убийстве военнопленного (то есть довольно тяжёлом военном преступлении).

При этом никакие политические оценки Колчака ни за, ни против в контексте данной процедуры привлекаться или выноситься не должны. Их следует оставить общественному мнению и свободной дискуссии в СМИ, общественных движениях, на законодательных собраниях и т. д. Навязывание наследниками Ленина всему российскому обществу негативной оценки Колчака только потому, что эта оценка была прописана в учебниках, по которым училось старшее поколение, совершенно недопустимо.

Однако институциональная зависимость современной России от советов — это болезнь, которую нужно вылечить, восстановив тысячелетнюю традицию русской государственности, а не гордиться ею. И в этом смысле Александр Васильевич Колчак, международно признанный верховный правитель России, остаётся, конечно, крайне неудобной для красного мифа фигурой.

Российское государство, возглавлявшееся Колчаком, было признано де-юре Королевством сербов, хорватов и словенцев и де-факто — странами Антанты. Для сравнения, советская власть впервые была юридически признана Латвией (ранее признававшей де-факто Колчака) 11 августа 1920 года. В советский период факт признания Латвией, вошедшей позднее в состав СССР, по понятным причинам был не слишком удобен, поэтому цепочка признаний начиналась с Афганистана, сделавшего это в 1921 году (будучи, однако, по сути, непризнанным государством).

Приняв власть лишь после убийства законного государя, Колчак не был ни узурпатором, ни самозванцем, но хранителем государственного суверенитета России и был достаточно деятелен в этом качестве, последовательно отстаивая принцип единой и неделимой России, уважения её прав в качестве правопреемницы Российской империи и в роли страны-победительницы в Первой мировой войне. Именно это создавало то неудобство в его отношениях с внешними силами, которое и привело к предательской выдаче его красным в январе 1920 года. Слишком многие силы в мире были заинтересованы в том, чтобы Российское государство вовсе прекратило своё существование.

В реальности большевики пришли в качестве ставленников военного противника России в Первой мировой войне — Германии, — подписали позорный Брестский мир, переуступая врагу едва ли не треть европейской России, и до самого поражения немцев в ноябре 1918 года выступали в роли их фактических союзников. Ленин (сын немки, напомним) был чрезвычайно лоялен к Германии и аккуратен в исполнении обязательств вопреки даже недовольству проамериканской группы большевиков и эсеров, пытавшихся свергнуть его 6 июля 1918 года. Именно немцы и были действительными интервентами в ходе Гражданской войны, действовавшими в согласии с большевиками.

Соответственно, никакими защитниками суверенитета России большевики не были, они были сателлитами Германии, сумевшими удержаться и после её падения (представим для сравнения, что режиму Виши во Франции удалось удержаться после падения гитлеровской Германии). И Колчак не был никаким пособником интервентов, напротив, он был защитником суверенитета и целостности Российского государства как члена международной антигерманской коалиции. Защитником, увы, проданным и преданным, принявшим мученическую смерть за единую и неделимую национальную Россию.

Адмирал Колчак заслуживает от нас, потомков, самой доброй памяти.

Это был верный слуга России и престола, при известиях о мятеже в столице разославший своим подчинённым телеграмму:

Приказываю всем чинам Черноморского флота и вверенных мне сухопутных войск продолжать твёрдо и непоколебимо выполнять свой долг перед Государем Императором и Родиной.

Довольно неумно порицать Колчака только за то, что он насильничал над рабочими и даже порол учительниц за то, что они сочувствовали большевикам. Это вульгарная защита демократии, это глупые обвинения Колчака. Колчак действует теми способами, которые он находит… Колчак держится тем, что, взявши богатую хлебом местность, — называется ли он Колчак или Деникин, мундиры разные, сущность одна, — он там разрешает свободу торговли хлебом и свободу восстановления капитализма,

— говорил вождь большевиков в мае 1919 года.

Иными словами, Колчак был занят восстановлением законности, нормальной экономики и государственности.

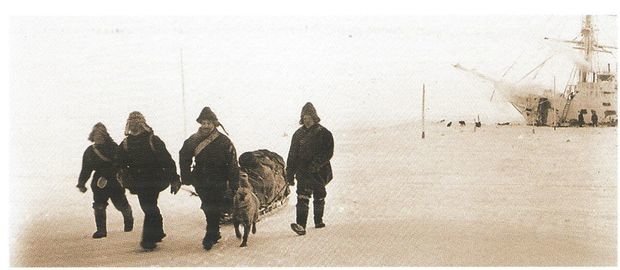

К сожалению, несмотря на крупные успехи, одержать победу Колчаку не удалось. Слишком сильны были центростремительные силы (например, прорыв колчаковского фронта большевиками предопределил мятеж Украинского куреня им. Тараса Шевченко), слишком слаба была дисциплина. При этом Колчаку приходилось опираться на менее населённые и транспортно менее связанные регионы Сибири, Урала и Заволжья, причём население вело себя как пассивный потребитель колчаковской нормализации, не стремясь жертвовать собой ради Отечества. Были, конечно, и исключения — достаточно вспомнить рабочие Ижевскую и Воткинскую дивизии или корпус Каппеля. Противостояли же Колчаку большевики, железом и кровью сковавшие перенаселённую центральную Россию. Однако даже в этих условиях воины Колчака совершили немало славных подвигов и несли знамя белого движения с той же честью, что и Добровольческая армия (вспомним Великий Сибирский Ледяной поход).

Предательство и убийство адмирала Колчака были не просто предательством и убийством частного лица или вождя одной из групп в Гражданской войне. Это было именно осознанным уничтожением символа российской государственности, попыткой уничтожить суверенитет исторической России. И потому память о Колчаке — это не только память об учёном, воине, герое, но и вопрос государственного значения. И памятники ему должны стоять не только как борцу и жертве, но и как символу борьбы за единую и неделимую Россию, если мы и в самом деле хотим, чтобы она осталась единой и неделимой.

Подписывайтесь на канал "Царьград" в Яндекс.Дзен

и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

- Уход с Черноморского флота и командировка в США

- Военный переворот и захват власти

- Первые успехи и неудачи Верховного правителя

- Восстания в тылу и попытки их подавления

- Военное поражение

- Гибель адмирала

- Итоги

Александр Васильевич Колчак

Уход с Черноморского флота и командировка в США

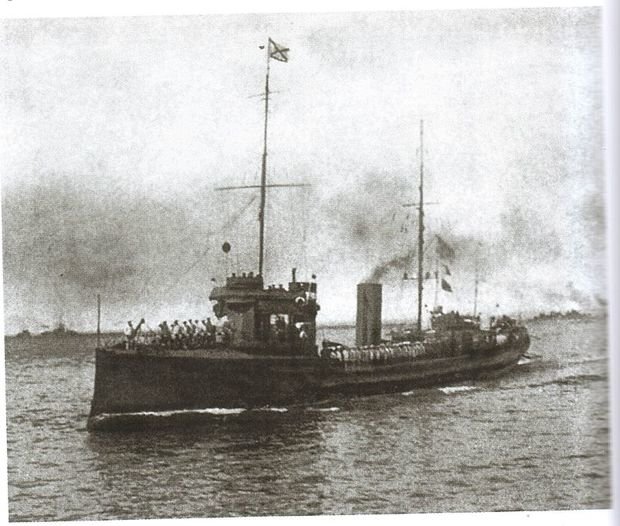

Когда в феврале 1917 года в России началась революция, результатом которой стало падение самодержавия, адмиралу Колчаку было 43 года. Его предшествующая биография практически безупречна. Александр Васильевич показал себя храбрым офицером, талантливым флотоводцем, выдающимся полярным исследователем, а при желании мог бы стать и ученым. Колчака высоко ценил адмирал фон Эссен, который славился своим умением подбирать лучших людей на командные посты.

Остров, названный в честь Колчака , на карте Таймырского залива.

О политических убеждениях Колчака в дореволюционный период практически ничего не известно. По ряду свидетельств, его пытались склонить на свою сторону сторонники свержения царя (в том числе великий князь Николай Николаевич ), но без какого-либо определенного результата. Правда, адмирал не сразу присягнул Временному правительству, но, скорее всего, просто из-за общей неопределенности ситуации, а не вследствие монархизма, приписываемого Александру Васильевичу некоторыми современными авторами.

В апреле 1917-го Колчак побывал в Петрограде, где получил массу самых негативных впечатлений. Беспорядки и анархия развивались в столице значительно быстрее, чем в Севастополе . К тому же адмиралу дали понять, что его давний, хорошо подготовленный план Босфорской операции окончательно отклонен.

В июне на Черноморском флоте начались волнения. Поводом к ним стал приезд в Севастополь небольшой делегации балтийских матросов, оказавшихся умелыми агитаторами. Через несколько дней на митинге было принято решение о разоружении всех офицеров, в том числе и Колчака . Именно тогда Александр Васильевич совершил знаменитый красивый жест, выбросив в море золотую саблю, подаренную ему за героизм, проявленный в ходе обороны Порт-Артура.

Газеты на все лады воспевали отважный поступок адмирала, однако люди, лично знавшие Колчака , не раз говорили о том, что он был очень вспыльчив и порой неуравновешен. На протяжении всей весны 1917 года ему удавалось подавлять в себе эти качества, но в критический момент Александр Васильевич всё-таки поддался вспышке гнева – и сабля полетела за борт. Так или иначе, в этот момент он, сам не зная того, сделал свой первый шаг к посту Верховного правителя.

Колчак и Керенский (на заднем сиденье автомобиля) в Севастополе в мае 1917 года.

7 июня Колчак и его начальник штаба М.И. Смирнов выехали в Петроград. Официально они тем самым выполняли распоряжение Временного правительства, но решение покинуть свой пост было принято адмиралом самостоятельно, еще до получения телеграммы из столицы. В то же время Колчака обвинили в том, что именно он допустил бунт, а это значило, что в отношении него будет проводиться расследование.

Объяснения, данные адмиралом на заседании Временного правительства, понимания не нашли. Одной из причин этого стала чрезмерная активность газетчиков, многие из которых поспешили назвать Колчака кандидатом в диктаторы. Между тем на эту роль уже претендовал Керенский, которому не нужны были никакие соперники. Устранить неожиданного конкурента ему помогли американцы, предложившие Колчаку принять участие в операции по захвату пролива Дарданеллы. Эта идея на какое-то время захватила адмирала, чем Керенский и воспользовался, отправив его в специальную командировку в США .

Следует отметить, что если бы в конце июля 1917 года Колчак не покинул Петроград, у не го были бы все шансы угодить в тюрьму, поскольку, находясь в столице, он активно поддерживал связи с генералом Корниловым и его единомышленниками, которых вскоре обвинили в мятеже против Временного правительства.

Вначале адмирал прибыл в Англию . Этот двухнедельный визит, видимо, стал вторым шагом к посту Верховного правителя. Именно тогда союзники по Антанте начали рассматривать Колчака как достаточно перспективную фигуру. В частности, ему удалось встретиться с первым лордом адмиралтейства, а также с начальником Морского генерального штаба Великобритании .

Колчак в компании британских офицеров. Снимок сделан в 1918 году.

Пароход, на котором находился адмирал, по пути в дальневосточный российский порт остановился в Йокогаме . Находясь в этом японском городе, Колчак узнал, что советское правительство во главе с Лениным уже вступило в сепаратные переговоры о мире с Германией . Таким образом, рассчитывать на участие в войне в рядах русской армии уже не приходилось.

В этих условиях, находясь, видимо, в крайне подавленном настроении, адмирал принял решение предложить свои услуги Великобритании , надеясь хотя бы таким образом внести свой вклад в конечную победу над Германией . Для этого Колчак обратился к английскому послу в Токио . Его предложение было принято, и в январе 1918 года Александр Васильевич отправился на Месопотамский фронт (то есть на Ближний Восток), однако повоевать за Великобританию ему так и не пришлось.

Военный переворот и захват власти

Харбин в начале XX века. Этот город оставил у Колчака неприятное впечатление.

В течение всего лета 1918 года адмирал тщетно пытался навести хотя бы подобие порядка на территории, по которой проходила Китайско-Восточная Железная дорога. Он даже побывал в Токио , надеясь повлиять на мятежных атаманов через их покровителей, но поддержки со стороны японцев не получил.

Первый состав Комуча – Б.К. Фортунатов , П.Д. Климушкин , И.М. Брушвит, В.К. Вольский, И.П. Нестеров .

Именно в эту структуру стали настойчиво зазывать Колчака , когда он в октябре 1918 года прибыл в Омск . К этому моменту адмирал, убедившись в бесплодности своих усилий на Дальнем Востоке, принял решение присоединиться к Добровольческой армии, действовавшей на юге России . Омск поначалу был для Колчака всего лишь пересадочным пунктом, однако ему сразу же предложили пост военно-морского министра и убедили в том, что здесь, в Сибири, он окажется более полезным, чем в войсках Деникина.

В.Н. Пепеляев , один из главных организаторов переворота, в результате которого Колчак стал Верховным правителем. Расстрелян вместе с адмиралом 7 февраля 1920 года.

- Генерал В.К. Болдырев . Тогда он был главнокомандующим войсками омского правительства .

- А.В. Колчак, военно-морской министр.

- Генерал Д.Л. Хорват, управляющий Китайско-Восточной железной дорогой.

Большинство голосов было подано за Колчака , что никого не удивило. Вскоре адмирал заявил о том, что он принимает свою новую должность и намеревается, приведя в порядок вооруженные силы, разгромить большевиков и восстановить порядок в России .

Первые успехи и неудачи Верховного правителя

29 ноября 1918 года части Сибирской армии (первоначальное название вооруженных сил Омской директории) перешли в решительное наступление на Пермь с целью взятия этого города и выхода во фланг крупной группировке Красной армии, двигавшейся в направлении Уфы . Белогвардейцам и действовавшей совместно с ними чехословацкой дивизии удалось добиться значительного успеха. 3-я армия РККА была полностью разбита, и уже 25 декабря колчаковцы вошли в Пермь , оставленную без боя.

А.Н. Пепеляев , брат В.Н. Пепеляева , ставший в армии Колчака генерал-лейтенантом. До революции успел дослужиться до штабс-капитана.

Эти события крайне возмутили как английских, так и чешских союзников Колчака . Уцелевших эсеров пришлось немедленно выпустить из под ареста, после чего они отправились за границу, где вскоре стало широко известно о произволе сторонников Верховного правителя. Некоторые современные историки пытаются оправдать адмирала, указывая на то, что он еще до восстания тяжело заболел и находился между жизнью и смертью.

Омская тюрьма, в которой содержались арестованные депутаты Учредительного собрания.

Восстания в тылу и попытки их подавления

Атаман Семенов (сидит, слева) и генерал У. Грейвс (в центре).

Начиная с ноября 1918 года все эти плохо управляемые отряды, состоящие из обнаглевших от безнаказанности бандитов, формально перешли в подчинение Колчака – и продолжили убивать, грабить и насиловать уже от имени Верховного правителя. Не приходится удивляться тому, что количество красных партизан стремительно росло, и в тылу колчаковской армии к весне 1919 года фактически возник еще один фронт.

Особенный размах приобрело так называемое Енисейское восстание. Оно настолько усложнило все железнодорожные перевозки, что в марте 1919 года Колчак решил лично заняться решением этой проблемы. Он издал приказ, в котором говорилось о необходимости применения в особо жестких мер:

Генерал С.Н. Розанов с представителями командования японских оккупационных сил.

Военное поражение

В марте 1919 года армии Колчака перешли в новое крупное наступление. Цели его были крайне амбициозными – говорилось даже, что к осени белые триумфально войдут в Москву . Силы Красной армии при этом явно недооценивались, что во многом являлось следствием эйфории, охватившей колчаковское командование после захвата Перми .

Первоначально казалось, что наступление и впрямь развивается очень успешно. Во второй половине апреля белые армии стояли уже недалеко от Самары , Казани и Симбирска. В тылу осталась повторно занятая Уфа , а на севере колчаковцы вступили в контакт с войсками еще одного белого правительства, базировавшегося в Архангельске . Видя очевидные достижения адмирала, западные союзники значительно увеличили объемы предоставляемой ему помощи, что было крайне важно.

Сергей Сергеевич Каменев – малоизвестный сегодня военачальник, командовавший Восточным фронтом Красной армии. Именно он остановил и разгромил войска Колчака .

Все эти планы не осуществились. Презираемые белыми большевики оказались хорошими организаторами. Уже 28 апреля получившая значительное пополнение Красная армия успешно перешла в контрнаступление. Растянутые войска белых отразить его не могли и начали отказываться назад, к Уралу.

В июне 1919 года крушения на железной дороге стали практически ежедневными. Партизаны пускали поезда под откос, разрушали рельсы на больших участках. В результате восточнее Красноярска скопились сотни эшелонов, образовав гигантскую пробку – а войска в это время оставались без снаряжения.

Штаб генерала В.О. Каппеля , последнего командующего Восточным фронтом армии Колчака .

В декабре 1919 года адмирал предпринял последнюю попытку предотвращения окончательной катастрофы. Он назначил нового главнокомандующего Восточного фронта (им стал В.О. Каппель , сменивший отданного под суд Сахарова), а сам поспешил в свою новую столицу – Иркутск . Но 27 декабря в этом городе вспыхнуло восстание, причем подавить его не удалось. Затем Верховного правителя предали его же министры, направившие Колчаку телеграмму с требованием сложить с себя полномочия в пользу Деникина.

4-го января адмирал остался без своего конвоя – осталось только десять человек из пятисот, остальные предпочли покинуть своего командира.

Гибель адмирала

Итоги

Одно из первых официальных изданий материалов допроса А.В. Колчака .

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Колчак, строго говоря, и не мог быть расстрелян официально, по советскому закону, так как на тот момент в Советской республике была отменена смертная казнь. По этой причине Ленин отдал приказ Склянскому об убийстве Колчака, которое надлежало свалить на никому не подчиняющиеся местные власти.

Пошлите Смирнову (РВС-5) шифровку: (шифром). Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ровно ничего, а после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснениями, что местные власти до нашего прихода поступили так под влиянием угрозы Каппеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске. Ленин. Подпись тоже шифром. Беретесь ли сделать архинадежно?

Это означает, что по закону Российской Федерации Колчак должен числиться убитым. В отношении его смерти, так же, как и в отношении смерти царской семьи и убитых с нею лиц, должно быть начато расследование об убийстве, установлена группа лиц, к нему причастных, и вынесена правовая оценка. Собственно, это единственный законный способ исследования данного вопроса.

Эта абсурдная и антиправовая коллизия может быть устранена только одним способом. Необходимо, чтобы Следственный комитет возбудил дело об убийстве А.В. Колчака, установил обстоятельства и круг причастных к преступлению и закрыл на этом вопрос, поскольку привлечь виновных к уголовной ответственности, увы, невозможно. Но возможно дать убийству надлежащую правовую оценку: Колчак не был убит в ходе боевых действий, не был репрессирован даже по советскому закону. Единственный вопрос, который следовало бы выяснить, — идет речь просто об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, или же об убийстве военнопленного (то есть довольно тяжелом военном преступлении).

При этом никакие политические оценки Колчака ни за, ни против в контексте данной процедуры привлекаться или выноситься не должны. Их следует оставить общественному мнению и свободной дискуссии в СМИ, общественных движениях, на законодательных собраниях и т. д. Навязывание наследниками Ленина всему российскому обществу негативной оценки Колчака только потому, что эта оценка была прописана в учебниках, по которым училось старшее поколение, совершенно недопустимо.

Однако институциональная зависимость современной России от советов — это болезнь, которую нужно вылечить, восстановив тысячелетнюю традицию русской государственности, а не гордиться ею. И в этом смысле Александр Васильевич Колчак, международно признанный верховный правитель России, остается, конечно, крайне неудобной для красного мифа фигурой.

Российское государство, возглавлявшееся Колчаком, было признано де-юре Королевством сербов, хорватов и словенцев и де-факто — странами Антанты. Для сравнения, советская власть впервые была юридически признана Латвией (ранее признававшей де-факто Колчака) 11 августа 1920 года. В советский период факт признания Латвией, вошедшей позднее в состав СССР, по понятным причинам был не слишком удобен, поэтому цепочка признаний начиналась с Афганистана, сделавшего это в 1921 году (будучи, однако, по сути, непризнанным государством).

Приняв власть лишь после убийства законного государя, Колчак не был ни узурпатором, ни самозванцем, но хранителем государственного суверенитета России и был достаточно деятелен в этом качестве, последовательно отстаивая принцип единой и неделимой России, уважения ее прав в качестве правопреемницы Российской империи и в роли страны-победительницы в Первой мировой войне. Именно это создавало то неудобство в его отношениях с внешними силами, которое и привело к предательской выдаче его красным в январе 1920 года. Слишком многие силы в мире были заинтересованы в том, чтобы Российское государство вовсе прекратило свое существование.

В реальности большевики пришли в качестве ставленников военного противника России в Первой мировой войне — Германии, подписали позорный Брестский мир, переуступая врагу едва ли не треть европейской России, и до самого поражения немцев в ноябре 1918 года выступали в роли их фактических союзников. Ленин (сын немки, напомним) был чрезвычайно лоялен к Германии и аккуратен в исполнении обязательств вопреки даже недовольству проамериканской группы большевиков и эсеров, пытавшихся свергнуть его 6 июля 1918 года. Именно немцы и были действительными интервентами в ходе Гражданской войны, действовавшими в согласии с большевиками.

Соответственно, никакими защитниками суверенитета России большевики не были, они были сателлитами Германии, сумевшими удержаться и после ее падения (представим для сравнения, что режиму Виши во Франции удалось удержаться после падения гитлеровской Германии). И Колчак не был никаким пособником интервентов, напротив, он был защитником суверенитета и целостности Российского государства как члена международной антигерманской коалиции. Защитником, увы, проданным и преданным, принявшим мученическую смерть за единую и неделимую национальную Россию.

Адмирал Колчак заслуживает от нас, потомков, самой доброй памяти.

Это был верный слуга России и престола, при известиях о мятеже в столице разославший своим подчиненным телеграмму:

Иными словами, Колчак был занят восстановлением законности, нормальной экономики и государственности.

К сожалению, несмотря на крупные успехи, одержать победу Колчаку не удалось. Слишком сильны были центростремительные силы (например, прорыв колчаковского фронта большевиками предопределил мятеж Украинского куреня им. Тараса Шевченко), слишком слаба была дисциплина. При этом Колчаку приходилось опираться на менее населенные и транспортно менее связанные регионы Сибири, Урала и Заволжья, причем население вело себя как пассивный потребитель колчаковской нормализации, не стремясь жертвовать собой ради Отечества. Были, конечно, и исключения — достаточно вспомнить рабочие Ижевскую и Воткинскую дивизии или корпус Каппеля. Противостояли же Колчаку большевики, железом и кровью сковавшие перенаселенную центральную Россию. Однако даже в этих условиях воины Колчака совершили немало славных подвигов и несли знамя белого движения с той же честью, что и Добровольческая армия (вспомним Великий Сибирский Ледяной поход).

Предательство и убийство адмирала Колчака были не просто предательством и убийством частного лица или вождя одной из групп в Гражданской войне. Это было именно осознанным уничтожением символа российской государственности, попыткой уничтожить суверенитет исторической России. И потому память о Колчаке — это не только память об ученом, воине, герое, но и вопрос государственного значения. И памятники ему должны стоять не только как борцу и жертве, но и как символу борьбы за единую и неделимую Россию, если мы и в самом деле хотим, чтобы она осталась единой и неделимой.

Офицеры Деникина и Врангеля были ягнятами по сравнению с карателями адмирала

16 ноября исполнится 135 лет со дня рождения одного из руководителей Белого движения, Верховного правителя России Александра Колчака. Вопреки расхожему мифу, что злобные большевики арестовали адмирала и, практически сразу расстреляли, допросы Колчака шли 17 дней — с 21 января по 6 февраля 1920 года.

Колчак, пожалуй, одна из самых противоречивых фигур Гражданской войны. Один из крупнейших исследователей Арктики, путешественник, непревзойденный мастер минного дела во времена Первой мировой войны, убежденный монархист. Это одна сторона медали.

Но есть и вторая. У Белого движения было много вождей: Корнилов, Деникин, Юденич, Врангель, Май-Маевский, Шкуро, Семенов, Каледин, Слащев, Алексеев, Краснов… Но именно войска Колчака запомнились особенной жестокостью.

Одним словом, крах колчаковской армии, во многом, — следствие недальновидной и не всегда умной политики прямолинейного, хотя и любящего Россию адмирала. Вопреки мифам, согласно которым злобные большевики захватили Колчака и сразу же предали его смерти, над адмиралом планировали провести суд. Причем, не в Омске и не в Иркутске, а в Москве. Но ситуация сложилась по-другому.

Вот выдержки из последнего допроса адмирала Колчака.

6 февраля 1920 года.

Алексеевский. Чтобы выяснить ваше отношение к перевороту, требуется установить некоторые дополнительные пункты. Между прочим, для Комиссии было бы интересно знать, — перед переворотом, во время и после него встречались ли вы в Сибири, или на востоке с князем Львовым, который тогда через Сибирь выезжал в Америку?

Колчак. Нет, с князем Львовым я не виделся, — мы разъехалась. Я виделся только с другим Львовым — Владимиром Михайловичем.

Алексеевский. Не имели ли вы от князя Львова письма или указания?

Колчак. Кажется, какое-то письмо из Парижа было во время моего пребывания в Омске, но это было позже, приблизительно летом. Это письмо не содержало ничего важного и относилось главным образом к деятельности той политической организации, которая была в Париже и во главе которой стоял Львов. До этого я со Львовым не имел личных сношений и никаких указаниий, переданных через него от кого бы то ни было, не получал. Письмо, о котором я говорил, было передано через консульскую миссию в Париже в июле месяце…

… Алексеевский. Скажите ваше отношение к генералу Каппелю, как к одной из наиболее крупных фигур Добровольческой армии.

Колчак. Каппеля я не знал раньше и не встречался с ним, но те приказы, которые давал Каппель, положили начало моей глубокой симпатии и уважения к этому деятелю. Затем, когда я встретился с Каппелем в феврале или марте месяце, когда его части были выведены в резерв, и он приехал ко мне, я долго беседовал с ним на эти темы, и убедился, что это один из самых выдающихся молодых начальников…

Колчак. Насколько я помню, это было мое решение, когда я получил эту телеграмму с угрозой открыть фронт против меня. Может быть, Вологодский, получив одновременно копию телеграммы, сделал резолюцию, но во всяком случае в этом решении Вологодский никакого участия не принимал. Членов Учредительного Собрания было арестовано около 20, и среди них тех лиц, которые подписали телеграмму, не было, за исключением, кажется, Девятова. Просмотревши списки, я вызвал офицера, конвоировавшего их, Кругловского, и сказал, что совершенно на знаю этих лиц; и что в телеграмме они, по-видимому, никакого участия не принимали и даже не были, кажется, лицами, принадлежащими к составу комитета членов Учредительного Собрания, как, например, Фомин. Я спросил, почему их арестовали; мне ответили, что это было приказание местного командования, ввиду того, что они действовали против командования и против Верховного правителя, что местным командованием было приказано арестовать их и отравить в Омск…

… Попов. Каким образом сложилась их судьба и под чьим давлением? А ведь вы знаете, что большинство их было расстреляно.

Колчак. Их было расстреляно 8 или 9 человек. Они были расстреляны во время бывшего в двадцатых числах декабря восстания…

… Алексеевсский. Никаких особых указаний вы по этому поводу ему не давали?

Попов. Что он доложил относительно судьбы арестованного штаба?

Колчак. Он сообщил только, что они арестованы.

Попов. А не сообщал он, что на месте ареста были расстрелы?

Колчак. Они были расстреляны на второй день после суда…

… Попов. Расстрелы в Куломзине производились по чьей инициативе?

Колчак. Полевым судом, который был назначен после занятия Куломзина.

Попов. Обстановка этого суда вам известна. А известно ли вам, что по существу никакого суда и не было?

Колчак. Я знал, что это — полевой суд, который назначался начальником по подавлению восстания.

Попов. Значит, так: собрались три офицера и расстреливали. Велось какое-нибудь делопроизводство?

Колчак. Действовал полевой суд.

Попов. Полевой суд требует тоже формального производства. Известно ли вам, что это производство велось, или вы сами, как Верховный правитель, не интересовались этим? Вы, как Верховный правитель, должны были знать, что на самом деле никаких судов не происходило, что сидели два-три офицера, приводилось по 50 человек, и их расстреливали. Конечно, этих сведений у вас не было?

Колчак. Таких сведений у меня не было. Я считал, что полевой суд действует так, как вообще действует полевой суд во время восстаний…

… Попов. А сколько человек было расстреляно в Куломзине?

Колчак. Человек 70 или 80.

Денике. А не было ли вам известно, что в Куломзине практиковалась массовая порка?

Колчак. Про порку я ничего не знал, и вообще я всегда запрещал какие бы то ни было телесные наказания, — следовательно, я не мог даже подразумевать, что порка могла где-нибудь существовать. А там, где мне это становилось известным, я предавал суду, смещал, т. е. действовал карательным образом.

Попов. Известно ли вам, что лица, которые арестовывались в связи с восстанием в декабре, впоследствии подвергались истязаниям в контрразведке, и какой характер носили эти истязания? Что предпринималось военными властями и вами, Верховным правителем, против этих истязаний?

Колчак. Мне никто этого не докладывал, и я считаю, что их не было.

Попов. Я сам видел людей, открепленных в Александровскую тюрьму, которые были буквально сплошь покрыты ранами и истерзаны шомполами, — это вам известно?

Колчак. Нет, мне никогда не докладывали. Если такие вещи делались известными, то виновные наказывались.

Попов. Известно ли вам, что это делалось при ставке верховного главнокомандующего адмирала Колчака, в контрразведке при ставке?

Колчак. Нет, я не мог этого знать, потому что ставка не могла этого делать.

Попов. Это производилось при контрразведке в ставке.

Колчак. Очевидно, люди, которые совершали это, не могли мне докладывать, потому что они знали, что я все время стоял на законной почве. Если делались такие преступления, я не мог о них знать. Вы говорите, что при ставке это делалось?

Попов. Я говорю: в контрразведке при ставке. Возвращаюсь к вопросу о производстве военно-полевого суда в Куломзине.

Колчак. Я считаю, что было производство такое же, какое полагается в военно-полевом суде.

Попов. В Куломзине фактически было расстреляно около 500 человек, расстреливали целыми группами по 50 — 60 человек. Кроме того, фактически в Куломзине никакого боя не было, ибо только вооруженные рабочие стали выходить на улицу — они уже хватались и расстреливались, — вот в чем состояло восстание в Куломзине.

Колчак. Эта точка зрения является для меня новой, потому что были раненые и убитые в моих войсках, и были убиты даже чехи, семьям которых я выдавал пособия. Как же вы говорите, что не было боя…

Заверил заместитель председателя Иркутской Губ.Ч.К. К. Попов

На допросах Колчак, по воспоминаниям чекистов, держался спокойно и уверенно. Вот только последний допрос проходил в более нервной обстановке. Атаман Семенов требовал выдачи Колчака, Иркутск могли захватить части генерала Каппеля. Поэтому было принято решение расстрелять адмирала.

Приговор был приведен в исполнение в ночь с 6 на 7 февраля 1920 года. Как писал впоследствии Попов, адмирал Колчак и на расстреле вел себя в высшей степени достойно и спокойно. Как и подобало русскому офицеру… Вот только Верховный правитель из блестящего морского офицера так и не получился…

Из-за гаджетов пешеходы стали получать травмы на дороге в восемь раз чаще

Читайте также: