Кто осуществлял управление губерниями в петровское царствование

Обновлено: 28.06.2024

Общая оценка. При абсолютизме монарх венчает пирамиду власти в стране. Чем отличалось самодержавие Петра I от самодержавия его предшественников? Прежде всего активным законотворчеством, регламентирующим не только управление государством, но и все сферы жизни подданных. Пётр в своих действиях и поступках опирался, точнее, должен был опираться на закон, в то время как у его предшественников огромное значение имели обычай, прихоти, воля, капризы, симпатии и антипатии монарха. Из этого, конечно, не следует, что в действиях Петра отсутствовали отклонения от изданных им же законов. Но от подданных, какое бы место они ни занимали в сословной иерархии, он сурово и неукоснительно требовал соблюдения указов.

При Петре на подданных обрушилось огромное количество законов, устанавливающих не только нормы отношений между подданными и государством, но и права и обязанности представителей отдельных сословий. Здесь в первую очередь должен быть назван Генеральный регламент 1720 г., определявший права и обязанности всей иерархии чинов и служителей, начиная от сторожа и кончая президентом коллегии.

Помимо Генерального регламента каждое учреждение руководствовалось своим регламентом, наставлением, инструкцией, определявшими права и обязанности по управлению либо определённой отраслью хозяйства, либо определённой категорией населения. Поток указов этим не ограничивал свою задачу. Многие из них обращались непосредственно к подданным, навязывая им нормы поведения в хозяйственной, духовной и семейной жизни.

Характерная особенность петровских указов состояла в разделении их на три части: в первой законодатель убеждал подданных в разумности вводимой нормы и выгодах её для них, во второй части излагалось содержание самой нормы, в третьей перечислялись меры наказания, которым подвергались нарушители закона: битьё кнутом, розгами, шпицрутенами, денежные штрафы различных размеров, конфискация всего или части имущества, заключение в тюрьму, ссылка в Сибирь, каторжные работы и т. д.

Структура государственного аппарата. Указы, даже самые разумные и актуальные, останутся пустым звуком, если государство не располагает чётко отлаженным механизмом для их реализации, претворения в жизнь. Именно поэтому Пётр уделял такое же пристальное внимание административным реформам, как и законодательству, и десятилетиями занимался совершенствованием аппарата управления.

Для структуры государственного аппарата абсолютной монархии характерны три признака. Первый – высокая степень централизации управления, т. е. создание стройной и разветвлённой иерархии учреждений с чётким разделением обязанностей между ними. Приказная система этому требованию не соответствовала, поскольку она создавалась стихийно и её создатели не руководствовались единым принципом организации.

Другой особенностью учреждений абсолютной монархии являлась унификация государственного аппарата, т. е. единообразие структуры однотипных учреждений, их штатов и чётко обозначенных функций. В приказной системе подобное единообразие отсутствовало.

Наконец, последний по счету, но не по важности признак состоял в наличии бюрократического аппарата, правившего государством (подразумевается иерархия чиновников, каждый из которых вооружён инструкцией или наставлением, определяющим его права и обязанности, а также место, отведённое ему в структуре государственного аппарата). Управленческий аппарат существовал и в предшествующее время, но чиновники руководствовались не писаными законами, а обычаем, опытом, передаваемым поколениями приказных дельцов.

Становление абсолютизма – длительный процесс, в котором можно отметить два этапа. Первый завершается Прутским походом 1711 г., второй начинается примерно с 1712 г. Отличительная особенность первого этапа состояла, как отмечалось выше, в стремлении удовлетворить текущие потребности и ликвидировать прорехи в структуре аппарата, обнаруженные ходом событий.

Второй этап условно можно назвать плановым, когда введению новшеств в государственном аппарате предшествовало изучение зарубежного опыта, когда к проведению реформ привлекались иностранные правоведы, когда учитывались замечания в адрес представленных проектов.

Областная реформа. К первому этапу становления абсолютизма относится областная реформа 1708 – 1710 гг. Её проведение было продиктовано наличием множества изъянов, обнаруженных событиями первого десятилетия XVIII в. Движения в Астрахани и на Дону показали неспособность власти на местах подавить очаги недовольства в самом зародыше. Не справлялась местная администрация и со своевременным набором рекрутов. Малоэффективной оказалась деятельность Ратуши и земских изб по сбору налогов.

Суть областной реформы состояла во введении промежуточной инстанции между уездами и приказами – появились губернии и провинции. Страна была разделена на восемь губерний во главе с губернаторами, облечёнными правами главнокомандующих расположенных на территории губернии войск и всей полнотой административной и судебной власти. Не случайно губернаторами царь назначил самых надёжных соратников: А. Д. Меншикова, Ф. М. Апраксина, Д. М. Голицына, Т. Н. Стрешнева и др.

Областная реформа имела два следствия. Первое состояло в значительном увеличении штата чиновников, которые, подобно саранче, опустошали управляемые территории всякого рода узаконенными сборами, а также поборами в свою пользу. Другое следствие – ломка существовавшего аппарата: прекратили существование областные приказы – Казанского дворца, Сибирский, Смоленский, а также Ратуша и её местные органы – земские избы, поскольку сбором налогов стала ведать новая администрация.

Если Боярская дума являлась учреждением аристократическим, то Сенат – бюрократическим. Из девяти членов Сената только три представляли титулованную знать, а остальные принадлежали к незнатным дворянам и даже приказным дельцам.

Из всех административных реформ наиболее тщательная подготовка велась к созданию коллегий. К 1712 г., когда началась подготовка к реформе центральных учреждений, позади остались и блистательная победа под Полтавой, и кошмар Прутского похода. Тем не менее целиком отдаться гражданским делам царь не мог, занимался ими урывками, о чём свидетельствуют его торопливые заметки то с перечнем коллегий, то о повелении своим послам при иностранных дворах прислать уставы и регламенты действовавших там учреждений, то о намерении нанять за рубежом компетентных юристов. Однако заимствование иностранного опыта вовсе не означало механического перенесения западноевропейских учреждений на русскую почву.

Проще всего обстояло дело с созданием коллегий, оказавшихся преемницами приказов. К ним относились три первейшие коллегии (Иностранных дел, Военная и Адмиралтейская), а также Вотчинная коллегия, заменившая Поместный приказ. Остальные коллегии были новыми: три торгово-промышленные (Берг-коллегия, Мануфактур-коллегия, Коммерц-коллегия), три финансовые (Камер-коллегия ведала доходами, Штатс-контор-коллегия – расходами, Ревизион-коллегия осуществляла контроль над доходами и расходами). Местными судебными учреждениями руководила Юстиц-коллегия.

В конце XVII в. в стране действовало 44 приказа. Реформа упорядочила центральный аппарат, оставив 12 коллегий, власть каждой из которых распространялась на всю страну. Уменьшение численности центральных учреждений было достигнуто за счёт сосредоточения однородных дел в одной коллегии. Прежняя громоздкая система, в лабиринтах которой могли запутаться даже опытные дельцы того времени, не отвечала требованию характерной для абсолютизма унификации аппарата.

Реформа Сената. Первоначально все президенты коллегий входили в состав Сената. Реформа Сената 1722 г. состояла в изменении его состава: только президенты трёх первейших коллегий были оставлены в Сенате, а остальные выведены из его состава.

Царь много раз убеждался в том, что самые разумные законы не соблюдались, что можно изыскать множество способов, чтобы обойти закон. Возникла задача организации контроля за деятельностью учреждений и должностных лиц. Первую такую попытку Пётр предпринял в 1711 г., когда был создан институт фискалов. Во главе этого института стоял оберфискал, подчинявшийся непосредственно Сенату.

Фискалы осуществляли тайный надзор за деятельностью всей администрации. Они не вмешивались в решение вопроса, молчаливо следили за ходом дел и затем доносили обо всём, что, по их мнению, нарушало законность: о казнокрадстве, взяточничестве и т. д. Пётр поощрял рвение фискалов к доносам, вознаграждая их половиной штрафов, взысканных с обвиняемых, а также освобождая от податей, подсудности местной администрации.

Фискалы не обеспечивали надёжного контроля прежде всего потому, что они не предупреждали нарушений законов, т. е. преступлений, а всего лишь регистрировали их, чтобы привлечь виновного к ответственности. Более того, фискал был заинтересован, чтобы противоправное действие (казнокрадство, мздоимство) было доведено до конца, – в этом случае фискал получал неопровержимое доказательство вины и мог рассчитывать на вознаграждение.

В 1722 г. Пётр дополнил надзор фискалов надзором прокуратуры. Задача прокуроров состояла в предупреждении преступлений, они осуществляли гласный надзор за деятельностью Сената и прочих учреждений.

Первым генерал-прокурором Сената был Павел Ягужинский, человек весьма деятельный и властный, сумевший высоко поднять престиж своей должности. Это, однако, не помешало малой эффективности работы контролирующих органов.

Церковная реформа. Церковную реформу с полным основанием можно отнести к важнейшим административным начинаниям Петра – она коренным образом изменила положение церкви в государстве и решительно пресекла её притязания на вмешательство в светские дела. Новшества коснулись двух сторон жизни церкви – её материальных ресурсов, т. е. церковного землевладения, и места в государственной структуре.

Принципиальное отличие церковной политики Петра от политики его предшественников состояло в том, что она строилась не на базе личных отношений между представителями светской и духовной власти, а на тезисе, что все, в том числе и монарх, являются слугами государства и что церковь тоже обязана вносить свою лепту в эту службу. При такой постановке вопроса не могло быть и речи о независимости церкви, её материальной и политической самостоятельности.

Важный этап во взаимоотношениях светской и духовной властей связан со смертью патриарха Адриана в 1700 г. Известный прибыльщик А. А. Курбатов отправил письмо находившемуся под Нарвой Петру с рекомендацией повременить с избранием нового патриарха и создать учреждение для управления монастырскими вотчинами во главе с И. А. Мусиным-Пушкиным.

Царь с охотой воспользовался советами Курбатова: вместо избрания нового патриарха он изобрёл новую должность, целиком зависимую от воли государя, – местоблюстителя патриаршего престола, на которую назначил рязанского митрополита Стефана Яворского. Царь надеялся найти в Яворском активного сторонника церковной реформы и преобразований, но ошибся: рязанский митрополит придерживался консервативных взглядов, был тайным сторонником восстановления патриаршества, не поддерживал нововведений.

Обнаружив сомнительную преданность Стефана Яворского преобразованиям, Пётр занялся поисками подлинного соратника в осуществлении церковной реформы. Он обрёл его в лице Феофана Прокоповича, запомнившегося ему по речи, которую произнёс проповедник в Софийском соборе в Киеве по случаю Полтавской победы. В проповеди Прокопович восхвалял преобразования, преобразователя и полководца, одержавшего блистательную победу.

В 1716 г. Пётр вызвал Прокоповича из Киева в Петербург и использовал его блестящие способности оратора, публициста, законодателя и писателя для прославления преобразований. Перу Прокоповича принадлежат важнейшие законодательные акты, среди которых особое место занимает регламент Духовной коллегии. Этот документ примечателен тем, что призывал блюсти чистоту веры, бороться с раскольниками не суровыми репрессиями, а распространением образования, попечением о школах и богадельнях при монастырях. Духовный регламентзнаменит прежде всего обоснованием преимуществ коллегиального управления над единоличным.

В итоге церковной реформы Синод превратился в обычное правительственное учреждение, в котором заседали чиновники в рясах. И хотя он, подобно Сенату, назывался Правительствующим, его компетенция была значительно скромнее сенатской и распространялась только на дела веры.

Президентом Синода Пётр оставил престарелого местоблюстителя патриаршего престола Стефана Яворского, уже неспособного выполнять свои обязанности; к тому же через год он умер. Фактическим руководителем Синода был его вице-президент Феофан Прокопович.

Церковная реформа расширила обязанности духовенства. Монахов Пётр называл тунеядцами и требовал от них службы государству: содержания школ, богаделен, занятий ремёслами.

Ещё одна особенность церковной политики Петра I состояла в предоставлении иностранцам права беспрепятственно исповедовать свою религию и сооружать для этого храмы. Эта мера была вызвана стремлением привлечь на русскую службу иностранных специалистов.

Отмена частичной секуляризации. Церковная реформа устраивала далеко не всё духовенство: белое духовенство было недовольно новым порядком передачи прихода одному из сыновей священника – отныне от претендента на приход требовалось свидетельство об окончании духовного училища; филантропические обязанности монастырей, возложенные на них Петром, раздражали чёрное духовенство; двойной размер налога вызывал протест старообрядцев, среди которых царь слыл Антихристом. Однако открыто осуждать реформы никто не посмел – царь вместе с Прокоповичем осуществил реформу так, что ни один из церковных иерархов не осмелился высказать протест.

Вопросы и задания

1. Выявите причины законодательной активности Петра I. 2. Определите особенности российского абсолютизма. 3. Охарактеризуйте областную реформу: а) причины проведения; б) цели; в) значение. 4. Раскройте значение реформы центральных государственных органов. 5. Охарактеризуйте политику Петра I в отношении Православной церкви. Почему он не пошёл на избрание патриарха, а взял курс на создание государственного духовного ведомства? 6. Определите суть церковной реформы Петра I. 7. Охарактеризуйте деятельность Стефана Яворского и Феофана Прокоповича. 8. Что такое секуляризация? Насколько последовательным в своей церковной политике был Пётр I? 9. Продолжите заполнение таблицы (см. с. 10).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

ЗАБОТЫ ПЕТРА О ПРОСВЕЩЕНИИ. РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАБОТЫ ПЕТРА О ПРОСВЕЩЕНИИ. РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ С просвещением при Петре та же история, что и с флотом. На первый взгляд, все верно, он создал целую систему доступных школ, целую сеть учебных заведений. В 1701 году заведена Навигацкая школа, а если полностью: Школа

Государственная реформа Петра I

Глава 3 Административная реформа

Глава 3 Административная реформа В отечестве своем был писарь. Генрих Фик. – Эстляндское дворянское звание уравновешивает тяжкое обязательство жить в России. У Петра, по мнению российских историков, замыслы были гениальные. Сложился даже стереотипный оборот

1. Государственная машина Дворянская иерархия. – Правительство. – Реформа государственного аппарата. Интенданты. – Церковная администрация. – Приход. – Городская администрация. – Налоги и подати. – Денежная реформа. – Крестьянские восстания. Кроканы и

§ 110. Военная реформа Петра Великого

§ 110. Военная реформа Петра Великого Петру Великому приписывают устройство в России регулярного войска. Это не совсем точно. Уже при царе Михаиле стали в Москве заводить регулярные полки иноземного строя (§ 79). Потешные полки Петра в этом отношении не представляли собою

Административная реформа

Административная реформа Для удобства управления старые крупные провинции были территориально уменьшены, а число их увеличено и доведено до 100 (вместе с г. Римом, составившим особый административный округ, — до 101). Во главе провинций стояли наместники под разными

Административная реформа

Административная реформа Для удобства управления старые крупные провинции были территориально уменьшены, а число их увеличено и доведено до 100 (вместе с г. Римом, составившим особый административный округ, — до 101). Во главе провинций стояли наместники под разными

Административная система

Административная система Инки несколько изменили и упорядочили соподчиненность провинциальных вождей, введя управление на основе десятичной административно-иерархической системы. Две самых низших ступени (руководители 5 и 10 домохозяйств) не были наследственными, и их

в. Административная реформа 1564–1566 гг.

в. Административная реформа 1564–1566 гг. Витебская конфедерация продемонстрировала настроения дворян и указала на возможные последствия в случае, если война с Россией не позволит контролировать положение. Хотя рада панов не дала хода петиции конфедератов,

Реформа Петра I и развитие русской монетной системы

1717 Государственная реформа Петра

1717 Государственная реформа Петра Петровские реформы можно разделить на два периода. Неудачно начатая в 1700 г. Северная война со шведами стала подлинным двигателем преобразований. Поначалу царь во многом шел по наитию, подчинялся требованиям момента. Нужда в деньгах,

Реформа Петра I

Реформа Петра I Цели преобразования церкви Петром I (1689-1725 гг.) заключались в нейтрализации оппозиционных настроений, проявившихся во время борьбы царя за власть со своей сестрой Софьей и при заговоре царевича Алексея, и превращении духовенства в служилый класс,

Реформы Петра I

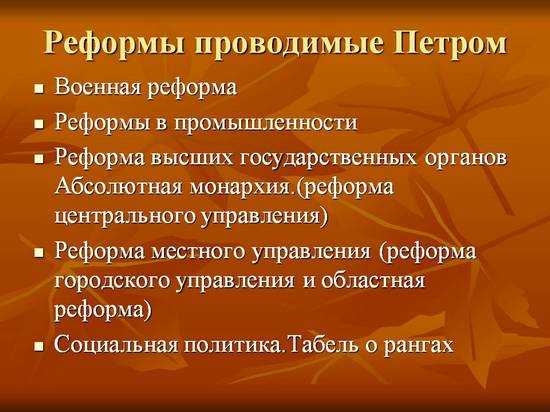

Военная реформа:

— в 1696 г. создан военный морской флот;

— в 1699 г. распущены стрелецкие полки и проведён первый рекрутский набор;

— рекрутские наборы стали государственной повинностью в 1705 г.;

— создаются специальные учебные заведения для подготовки офицерских кадров (школа математических и навигатских наук, артиллерийская, инженерная медицинская школы);

— в 1716 г. введены новые воинские уставы;

— проводится перевооружение армии.

Реформы в сфере финансов и денежного обращения:

— в 1700 г. уменьшен вес серебряной монеты;

— в 1701 г. введена в обращение медная монета;

— к 1711 г. создана новая денежная система, включающая медную, серебряную и золотую монету;

— увеличение числа налогов;

— введение новой системы налогообложения — сначала подворной, затем в 1718–1724 гг. подушной подати.

Церковная реформа:

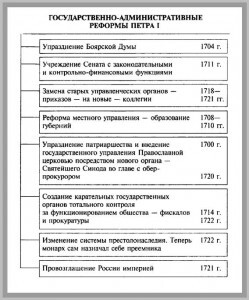

— в 1700 г. после смерти патриарха Адриана царь запретил проводить выборы нового патриарха;

— в 1701 г. возрождён монастырский приказ, занимавшийся сбором налогов с части монастырских земель;

— в 1721 г. патриаршество было упразднено, царь объявлен главой Русской Православной Церкви, для управления церковными делами на правах коллегии был создан Священный Синод.

Административная реформа:

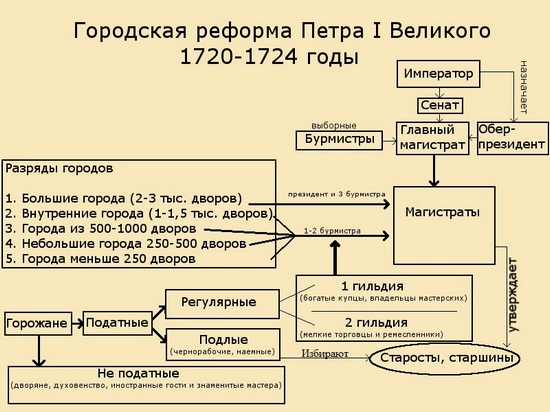

— в 1699 г. в Москве создаётся Ратуша, в ведении которой находилось управление городскими купцами и ремесленниками, в 1721 г. заменена Главным магистратом;

— в 1708–1710 гг. страна разделена на 18 губерний, провинции (около 50) и уезды.

Реформа органов государственного управления:

— с 1700 г. прекратились назначения в Боярскую думу, что привело к сокращению её состава;

— в 1711 г. ликвидирована Боярская дума, создан Сенат;

— в 1718–1721 гг. вместо приказов создаются коллегии и Главный магистрат;

— в 1721 г. Россия провозглашена империей;

— изменена система престолонаследия — по указу 1722 г. император имел право сам назначать себе преемника из числа представителей правящей династии.

Социальные реформы:

• дворянство

— введён майорат по указу 1714 г. о единонаследии, окончательное правовое слияние вотчин и поместий;

— в 1722 г. введена Табель о рангах, в которой принцип происхождения заменён принципом выслуги;

• горожане (жители посадов)

— жители города разделены по профессиональному признаку на цеха и гильдии;

• крестьянство

— создано новое сословие — государственные крестьяне;

— массовое использование крестьян на государственных работах;

— появились новые категории крестьян, работавших на промышленных предприятиях — приписные и посессионные, предприниматели получили право покупать деревни и крепостных к фабрикам;

— в 1722 г. крестьянам запрещено торговать в городах;

— в 1723 г. ограничен переход крестьян в городские посады.

Экономическое развитие в первой четверти XVIII в.

Внешняя политика

Южное направление:

— борьба за выход к Чёрному морю, Азовские походы 1695–1696 гг.;

— Прутский поход 1710–1711 гг.;

— Персидский поход 1722–1723 гг.

Восточное направление:

— продолжение освоения Сибири и Дальнего Востока;

— экспедиция князя А. Бековича-Черкасского в 1716–1717 гг. в Среднюю Азию для поиска торгового пути в Индию, гибель его отряда в Хиве;

— попытки установления торговых отношений с Китаем — неудачные переговоры посольства капитана Л. Измайлова в Пекин в 1720–1721 г.

Западное направление:

— расширение контактов с европейскими странами, заграничные поездки Петра I (Великое посольство 1697–1698 гг. и др.);

— установление династических связей с германскими государствами;

— борьба за выход к Балтийскому морю — Северная война 1700–1721 гг.

Основные события Северной войны:

| ноябрь 1699 г. | Создание Северного союза России, Саксонии и Дании против Швеции |

| 9 августа 1700 г. | Объявление Россией войны Швеции |

| ноябрь 1700 г. | Поражение русской армии под Нарвой |

| октябрь 1702 г. | Взятие русской армией крепости Нотебург (Орешек) |

| 1703 г. | Взятие русскими войсками крепости Ниеншанц в устье Невы, основание Санкт-Петербурга |

| 1704 г. | Взятие русскими войсками крепостей Нарва и Тарту |

| октябрь 1706 г. | Подписание польским королём Августом II сепаратного мира со Швецией |

| июнь 1708 г. | Вторжение армии Карла XII в Россию |

| 3 июля 1708 г. | Поражение русской армии под Головчином |

| 28 сентября 1708 г. | Разгром шведского корпуса Левенгаупта у дер. Лесной |

| 27 июня 1709 | Полтавская битва |

| 1712 г. | Начало военной кампании союзников (России, Дании, Саксонии, Пруссии) против шведов в Померании |

| 27 июля 1714 г. | Победа русского флота у мыса Гангут |

| 1718–1719 гг. | Аландский конгресс России и Швеции об условиях заключения мира, прекращение переговоров после смерти Карла XII |

| 28 июня 1720 г. | Победа русского флота у острова Гренгам |

| 30 августа 1721 г. | Заключение Ништадтского мира |

Развитие культуры при Петре I.

Говоря кратко про областную реформу Петра 1, следует подчеркнуть, что это одно из основных преобразований Русского государства. Она была призвана изменить принципы территориального и административного деления страны, укрепить вертикаль власти, сделать эффективным снабжение армии и флота в период Северной войны (1700-1721 гг).

Главные причины

Одной из важнейших причин проведения областной реформы являлось территориальное деление России, сильно устаревшее к началу XVIII века. Оно было громоздким и запутанным. Основными территориальными единицами того времени были уезды, которыми было трудно управлять из центра.

Чтобы иметь некоторое представление, необходимо отметить, что Россия была разделена на 146 уездов, под управлением воевод. Кроме них были самоуправляющиеся территории – волости.

К числу главных причин выполнения областной реформы нужно отнести новую систематизированную форму финансирования, которая могла бы наладить бесперебойное исполнение материального и продовольственного снабжения русской армии и флота во время проведения Северной войны с одной из развитых стран Европы – Швецией.

Основные цели

Сокращение административно-территориальных единиц, путём укрупнения. Назначение для руководства ими людей, несущих материальную ответственность за выполнение своих обязанностей, что позволило бы наладить бесперебойное снабжение армии и флота всем необходимым: людскими ресурсами, вооружением, материалами, продовольствием, фуражом, а так же обмундированием.

Упрочение вертикали власти на местах путём реформирования административного аппарата. За основу были взяты шведские стандарты. Увеличение расходов на военные, а в последствие и государственные нужды, путём создания бюрократического аппарата по примеру западноевропейского, и повышение сбора налогов.

Суть реформы

Если говорить кратко про областную реформу Петра 1, то нельзя не отметить, что неудачи первых лет войны заставили задуматься о том, что громоздкое и архаичное территориальное деление, содержание большого числа чиновников, не позволит решить насущные проблемы армии, флота и выполнить основную задачу – выйти к берегам Балтийского моря. Реформа имела три этапа.

Первый этап

Указом Петра 1 от 29.12.1708 года на территории России утверждались 8 губерний, в состав которых вошли города с уездами:

- Московская (39 городов);

- Ингерманландская, позднее переименованная в Санкт-Петербургскую (29 городов);

- Киевская (56 городов);

- Смоленская (17 городов);

- Архангелогородская (20 городов);

- Казанская (71 городов);

- Азовская (77 городов);

- Сибирская (30 городов).

Позднее было добавлено ещё 3 губернии – Нижегородская, Рижская, Астраханская, а самая маленькая – Смоленская была упразднена. Её территории влились в Московскую и Рижскую губернии. В Малороссии было сохранено гетманское правление, но города управлялись военными губернаторами, так как в них стояли русские гарнизоны.

Пять губерний, Астраханская, Азовская, Рижская, Архангелогородская и Ингерманландская, имели выходы к морю. Они были вытянуты вглубь страны, так чтобы в их состав входили земли, которые были удалены от моря. Это делалось с той целью, чтобы налоги шли на содержание военного флота. Аналогично поступили и с 25 городами с уездами, приписав их к корабельным лесам.

Управляли губерниями большей частью военные губернаторы. Были среди них люди штатские, например, Казанский, Нижегородский губернаторы. Они обладали всей полнотой, как судебной, так и административной власти. В их обязанности входило:

- собирать налоги в казну;

- наблюдать за исполнением повинностей, возложенных на губернию;

- набирать и доставлять в срок необходимое число рекрутов и рабочих людей.

С 1712 г. при губернаторах создали Ландрат (Совет), членов которого (ландратов) выбирали из числа местных дворян, впоследствии назначением занимался Сенат. С 1715 г. губернии разделялись на доли. Размер каждой из них составлял 5536 дворов. Города, удалённые от губернского центра, стали называться провинцией.

Второй этап

Итогом Первого этапа стало территориальное разделение страны, максимально подходящее под военное время. Но после того как война стала близиться к концу, перед Петром 1 встал вопрос об организации Русского государства в мирное время. В конце 1718 г. Сенат принимает решение об образовании губернских учреждений, которое Пётр 1 утвердил 07.12. 1718 г.

Согласно ему каждая губерния делилась на провинции, в которые входили 5 дистриктов, в составе их находилось 1500-2000 единиц дворов. Дистриктами управляли земские комиссары, которых назначала Камер-коллегия, а с 1724 года комиссары от земли, выбираемы местными помещиками. Они выполняли функции полиции. Им подчинялись сотские и десятские.

По замыслу реформаторов, провинция – это главная единица губернии, за которой оставались прежние военные функции. Губернии были своего рода военными округами, местная власть сосредотачивалась в руках провинциальных воевод, которые напрямую не подчинялись губернатору, исключая военные дела. В обязанности воеводы входило:

- нахождение крестьян и солдат, находящихся в бегах;

- возведение крепостей;

- взимание доходов с казённых заводов и фабрик;

- осуществление полицейских и судебных обязанностей.

Чиновники назначались только Сенатом и имели подчинение четырём Коллегиям (вотчинной, камер, юстиц и штатс-контор). В зависимости от исполняемых обязанностей – это камерир. Ему подчинялись рентмейстеры — казначеи, которых на должность утверждала Штатс-контор-коллегия. Большие города губерний имели собственное управление – магистрат.

Третий этап

Заключительным этапом Петровских реформ, можно считать изменения, произошедшие в 1727 году, через два года после смерти Петра 1. Из провинций были выведены расквартированные в них полки. Было восстановлено единоличное правление губернаторов и воевод. Дистрикты были ликвидированы, вместо них появились уезды.

Были образованны две новые губернии Новгородская и Белгородская, выведенные соответственно из состава Петербургской и Киевской. В таком виде государственное деление с некоторыми внесёнными позднее изменениями, касающихся разукрупнения губерний, сохранилось до 1775 года, когда была проведена Губернская реформа Екатерины II, придавшая Российской империи окончательный вид.

Итоги и значение

После введения реформы, Россия получила административные органы, ставшие гибкими и мобильными в решении военных и государственных вопросов, что принесло в Северной войне долгожданную победу. Административная система состояла из 3 звеньев: губерния – провинция – уезд. Унифицирована система местных административных органов государства.

Говоря о реформаторской деятельности Петра I, нельзя забывать о том, что вся его деятельность не являлась только его личной прихотью или причудами характера – она была обусловлена всем предшествующим развитием России. Как считает историк С. Соловьев, в жизни каждого государства, как и в жизни каждого человека, происходит переход из одного возраста в другой. И переход этот не всегда гладкий и беспроблемный, чаще бывает наоборот. Соловьев отмечает, что допетровское время было для России временем, когда преобладает чувство. Петр I взошел на трон в то время, когда Россия переходила в возраст, в котором господствует мысль.

Другое дело, что необходимость реформ для страны Петр воспринимал как личное дело, оттого они проводились насильственным методом. Но безусловным является то, что они были необходимы. Под лежачий камень, как известно, вода не течет.

В.О. Ключевский писал:

Следует отметить, что Ключевский относился к деятельности Петра довольно критически, считая, что реформы управления проводились Петром наспех, бессистемно, основной целью их проведения было более эффективное изъятие денег у народа для все растущих военных расходов, т.к. сам Петр называл деньги артерией войны. Как говорил один американский исследователь,

Но если команды Петра были четкими и ясными, то их исполнение не соответствовало такой характеристике: часто установления и приказы сводились на нет постоянными переменами в госучреждениях, иногда одни и те же функции дублировались разными учреждениями, многие учреждения и должности поменяли лишь свои названия: старорусские на европейские, но по сути они остались теми же, ведь люди в них работали по прежнему принципу, а царь, хоть он и был Петром I, за всем лично уследить не мог.

Упразднение Боярской думы

1707 год – начало новой реформы: создаются губернии, которые делятся на провинции. Всего образовано 8 губерний: Московская, Ингерманландская (позже Санкт-Петербургская), Киевская, Смоленская, Архангелогородская, Казанская, Азовская и Сибирская. Во главе пограничных губерний назначались генерал-губернаторы, а во главе остальных — губернаторы. Во главе провинций стояли воеводы. При губернаторах и воеводах состояли земские канцелярии. С 1710 г. воеводы стали называться уездными комендантами. Губернаторы имели в помощниках заместителя (вице-губернатора), ландрихтера (судебного служащего), провиантмейстера и др. чиновников.

Учреждение Сената

Наконец, Указом от 2 марта 1711 г. был создан новый орган государственной власти – Сенат. Вначале Сенат состоял из 9 ближайших сотрудников Петра. Это был высший государственный орган власти. Для контроля над управлением в 1711 г. Петр создает систему фискалов, которые подчиняются обер-фискалу. Их обязанности: доносить Сенату и царю о злоупотреблениях и нечестных поступках чиновников. Фискалы получали половину имущества виновного, если их донос подтверждался. Вот откуда растут ноги у современной коррупции!

Но в 1722 г. вводится должность генерал-прокурора — руководить фискалами. Генерал-прокурор должен был надзирать за Сенатом, тем самым роль Сената понижалась. Образцом для реформы государственного управления Петр взял шведское государственное устройство, которое строилось на принципах камерализма (устройство учреждения на основе коллегиальности, регламентации деятельности чиновников, единообразия штатов и жалования). Но никогда чужой опыт не может быть перенесен полностью на другую почву. Петр также внес изменения, обусловленные особенностями России, Указом от 28 апреля 1718 г.:

Создание коллегий В 1712 г.

Петр создает по шведскому образцу коллегии: Иностранных дел, Адмиралтейскую, Воинскую, Камер-коллегию и Коммерц-коллегию. Петр определил их компетенции, укомплектовал составом и назначил президентов и вице-президентов коллегий. Таким образом, прекращали существование многие из сохранившихся приказов, но некоторые вошли в состав новых учреждений: в Юстиц-коллегию вошли семь приказов. В коллегиальной системе стало четче разграничение деятельности, осуществлялся совещательный порядок ведения дел. Петр отмечал:

В 1722 г. Берг-и Мануфактур-коллегия была разделена на Берг-коллегию и Мануфактур-коллегию, была образована Малороссийская коллегия для улучшения управления Украиной. В 1720 г. с принятием Генерального регламента окончательно разграничивались функции и компетенции коллегий. Коллегиальная система просуществовала почти сто лет – до 1802 года.

Образование Синода

В 1721 г. была образована Духовная коллегия — Синод, который выводился из подчинения Сената. Патриаршество упразднялось. Во главе Святейшего Синода становился обер-прокурор.

Реформа местного самоуправления

Были проведены также преобразования в отношении некрепостного населения: его объединяли с государственными крестьянами. Холопство было ликвидировано путем слияния его с крепостными крестьянами. Таким образом, в России образовался мощный дворянско-бюрократический аппарат.

Введение Табели о рангах

В соответствии с Табелью, все должности делились на шесть частей: военные (сухопутные, артиллерия, гвардия, морские), статские и придворные и на 14 классов, или рангов.

Табель о рангах просуществовала с многочисленными изменениями до самой революции 1917 г.

Изменение системы престолонаследия

В феврале 1722 г. Петром I был подписан Указ о престолонаследии. Он отменял древний обычай передавать престол прямым потомкам по мужской линии и предусматривал назначение престолонаследника по воле монарха. Указ о престолонаследии появился в связи с борьбой Петра I с сыном, царевичем Алексеем, который группировал вокруг себя оппозицию. После гибели царевича Алексея (1718 г.) Пётр не хотел передавать власть внуку Петру Алексеевичу, т.к. опасался, что к власти придут противники реформ, надеясь решить вопрос о престолонаследии в духе абсолютизма. С этим указом Петра связана обстановка борьбы за престол и в дальнейшем дворцовых переворотов. Указ о престолонаследии был отменён императором Павлом I в 1797 г. Ко всем петровским реформам нет однозначного отношения, особенно это касается административных реформ. Историк В.Я. Уланов пишет:

Читайте также: