Кто осуществляет командование квантунской армией

Обновлено: 28.06.2024

70 лет назад после молниеносного броска через безводную степь и труднодоступные перевалы Красная армия разгромила японские силы, составлявшие Квантунскую армию, и освободила оккупированную Маньчжурию.

После того как 8 мая 1945 года в Карлсхорсте был подписан акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил Германии, Япония оставалась единственной страной, входившей в Антикоминтерновский пакт, которая продолжала оказывать упорное сопротивление войскам Антигитлеровской коалиции. Окружение императора Хирохито, как и все японское правительство, небезосновательно надеялось на то, что Советский Союз не станет нарушать пакт о нейтралитете между СССР и Японией. Он был подписан 13 апреля 1941 года и должен был сохранять свое действие вплоть до 13 апреля 1946-го.

Несмотря на то что 5 апреля 1945 года пакт в одностороннем порядке был денонсирован советской стороной, японские правящие круги надеялись, что в ходе переговоров им удастся, по крайней мере еще на какое-то время, убедить советское правительство выступать в качестве посредника между Японией с одной стороны и США и Великобританией — с другой.

Но Япония, стремясь получить для себя максимальные преференции, посчитала такие условия неприемлемыми. 8 августа 1945 года Советский Союз, выполняя обязательства, данные в ходе Ялтинской конференции, присоединился к Потсдамской декларации и 9 августа начал военные действия в Маньчжурии.

Маньчжурия, будучи промышленной и сырьевой колонией Японии, была необходима для снабжения японских вооруженных сил. На территории Маньчжурии располагалось Маньчжоу-Го — государственное образование, полностью подчиненное командованию Квантунской армии. Управление этим государственным образованием формально осуществляли маньчжурский император Пу И и его окружение. Именно поэтому американское военное руководство было заинтересовано в помощи со стороны советских войск, которые могли бы лишить Японию столь мощного континентального плацдарма.

Для защиты этой стратегически важной для Японии области была развернута так называемая Квантунская армия, которая по численности своих сил являлась целой группировкой армий. Она состояла из нескольких фронтов (1-й, 3-й, 17-й, а также 5-й фронт, оборонявший Южный Сахалин и Курилы), каждый из которых состоял из двух армий.

Численность Квантунской армии, по разным оценкам, составляла от 800 тыс. до 1 млн человек. Впоследствии выяснилось, что истинная численность собственных войск была неизвестна даже штабу Квантунской армии. В кратчайшие сроки японцы были вынуждены в срочном порядке начать призыв резервистов, а также переселенцев из метрополии, проживавших в Маньчжурии. Однако учитывая то, что в подчинении командованию Квантунской армии также имелись кавалерийские части князя Дэвана (Тонлопа) из Внутренней Монголии и вооруженные части армии Маньчжоу-Го, численность японских сил, дислоцированных в Маньчжурии, на Южном Сахалине и Курильских островах, могла насчитывать до 5,5 млн солдат и офицеров, 1215 танков, 6640 орудий и 1907 боевых самолетов. На момент начала военных действий в Маньчжурии Квантунскую армию возглавлял генерал Отодзо Ямада.

Для противодействия таким мощным силам с мая по август 1945 года на Дальний Восток было переброшено свыше 1747 тыс. советских военнослужащих, 5250 танков и 5171 боевой самолет в составе 11 общевойсковых, одной танковой и трех воздушных армий, а также флотилий, входивших в Тихоокеанский флот. Они были объединены в три фронта (1-й Дальневосточный, 2-й Дальневосточный и Забайкальский) и подчинены маршалу А.М. Василевскому, который был назначен главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке.

Согласно замыслу Главного командования, на Дальнем Востоке силами трех фронтов предполагалось нанесение трех ударов вдоль советско-маньчжурской границы: два вспомогательных — со стороны советского Приморья и со стороны Хабаровского края, основной — со стороны Забайкалья. Почти одновременно с началом наступления на материке планировалось нанесение удара на Южном Сахалине и затем — высадка десантов на Курильских островах.

Пробиться через укрепленные районы противника могли только танковые части, поддерживаемые артиллерией и пехотой. Но сложные природные условия могли осложнить продвижение танковых частей. Поэтому первоначально советское командование было скептически настроено относительно широкого использования танковых соединений в горной и лесистой местности. Однако именно 6-я гвардейская танковая армия генерал-полковника А.Г. Кравченко нанесла решающий удар вглубь Маньчжурии, сковала резервы и перерезала коммуникации, что значительно ослабило сопротивление японских войск в северо-восточных укрепленных районах.

Этот маневр советских войск оказался неожиданным для японского командования, которое было убеждено, что осуществить переход танковой армии сначала через безводную степь, а затем через труднодоступные перевалы Большого Хингана за короткий период невозможно.

В ночь на 9 августа подразделения Красной армии перешли советско-маньчжурскую границу и вступили в бой с японскими войсками, занявшими оборону. К 11 августа передовые части Забайкальского фронта подошли к западным склонам Большого Хингана, а через три дня уже смогли прорваться в центральные районы Маньчжурии, двигаясь к Мукдену, который являлся промышленным центром Маньчжоу-Го, и к его столице Чаньчуню. Войска 1-го Дальневосточного фронта к 14 августа преодолели семь укрепленных районов японцев, продвинувшись на 120–150 км, в то время как части 2-го Дальневосточного фронта устремились навстречу соединениям Забайкальского фронта.

Несмотря на значительные успехи Красной армии, бои отличались ожесточенным характером, нередко имели место и рукопашные схватки. В одном из таких боев старший сержант Муравлев своим боевым мастерством спас командира, лейтенанта Бикбаширова, от удара меча японского офицера. Держа автомат одной рукой, сержант Муравлев расстрелял окружавших его японских солдат, но и сам пал в бою.

К концу 14 августа Квантунская армия была разделена на несколько частей. К 15–16 августа в результате успешных действий советских войск японские силы были окончательно отрезаны от своих резервов, окружены, потеряли связь со штабом Квантунской армии и были вынуждены действовать изолированно от других частей. Войска 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов отбили попытки японцев перейти в контрнаступление и вырваться из окружения. В боях особенно отличились советские танкисты.

Так, в ходе атаки прямым попаданием снаряда в один из наших танков были выведены из строя орудие и пулемет, тяжело ранены все члены экипажа, кроме механика-водителя рядового Антоненко. Несмотря на полученные повреждения, танк ворвался в город Эхэ первым, раздавив четыре японских орудия. Японские солдаты, окружив Антоненко, предложили ему сдаться. Получив отказ, японцы подожгли танк, но отважный механик-водитель, вооруженный только автоматом и гранатами, продолжал вести бой. Он был изранен осколками танка и контужен, но сумел продержаться до подхода основных сил.

К вечеру 14 августа на совещании императора и членов японского кабинета министров было принято решение о принятии условий Потсдамской декларации. На следующий день о принятии рескрипта был извещен по радио весь японский народ.

Еще через сутки император приказал всем японским военнослужащим прекратить сопротивление войскам Антигитлеровской коалиции.

16 августа в 16.00 по радио из Чанчуня на английском языке было передано обращение штаба Квантунской армии к командованию советскими войсками на Дальнем Востоке. Оно содержало просьбу свернуть наступательные действия. Ответ А.М. Василевского не заставил себя долго ждать: 17 августа в шесть утра в своем ответном послании он, зная о том, что японские войска еще предпринимали попытки контратаковать, отметил, что в обращении штаба Квантунской армии ни слова не было сказано о капитуляции японских вооруженных сил. Василевский предложил японскому командованию 20 августа с 12.00 прекратить военные действия на всех участках фронта, сложить оружие и сдаться в плен.

Главнокомандующий Квантунской армией Ямада отдал приказ о прекращении сопротивления советским войскам и о сложении оружия, однако на доведение приказа до окруженных частей ушло еще порядка двух суток.

Разоружение японских войск длилось с 19 августа по 2 сентября 1945 года. 20 августа Отодзо Ямада на встрече с заместителем командующего войсками Забайкальского фронта доложил о том, что его приказ о сложении оружия был отдан всем японским частям.

В ходе Советско-японской войны особенное значение отводилось действиям советских парашютистов, высаживавшихся во вражеском тылу, и морских десантов, действовавших под прикрытием эскадр Тихоокеанского флота. А незадолго до того, как японские войска прекратили сопротивление, в результате действий воздушных и морских десантов, а также других мобильных групп были заняты города Чаньчунь, Мукден, Гирин, Харбин, корейский город Чхонджин (Сейсин) и ключевые промышленные объекты. Для решения поставленных задач эти специальные и хорошо оснащенные отряды уходили далеко в отрыв от главных сил.

18 августа благодаря внезапному появлению советских десантников в аэропорту Мукдена был фактически спасен император Маньчжоу-Го Пу И, которого японское командование планировало вывезти из Маньчжурии, чтобы скрыть неприглядные факты, свидетельствующие о притеснении местного населения со стороны японской военной администрации. Впоследствии Пу И стал важным свидетелем со стороны советского обвинения на Международном военном трибунале в Токио.

В результате стремительного наступления советских войск японцы были дезориентированы, однако продолжали обороняться вплоть до того, как получили приказ Отодзо Ямады о прекращении сопротивления.

Так, в укрепленном районе рядом с городом Дуннин (Приморье) японские офицеры, видя бесперспективность сопротивления, приказывали своим солдатам сдаться. Но те не только отказывались подчиняться, но и расстреливали своих командиров, отдававших приказы, противоречившие их присяге. В ряде гарнизонов японскому командованию пришлось посылать священнослужителей и местных учителей, чтобы те разъясняли личному составу бесцельность их дальнейших действий.

Смертники набирались только из лучших солдат и офицеров Квантунской армии, которые были воспитаны в глубокой преданности своему императору.

Они были готовы, если потребуется, совершить самопожертвование. Подготовленные специальные диверсионные отряды действовали в советском тылу автономно: успехи или неудачи японских соединений на фронте практически не вносили изменений в их деятельность. Даже после того, как всем японским войскам был разослан приказ о сложении оружия, диверсии и саботажи в тылу советских войск продолжались в течение сентября 1945 года.

Таким образом, в августе 1945 года Красная армия, закаленная в боях Великой Отечественной войны, всего за десять дней смогла разгромить военный континентальный плацдарм, располагавшийся в Маньчжурии. В ходе боев Вооруженные силы СССР потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести 36 456 человек. Численность скончавшихся японцев составляет около 84 тыс. человек.

В августе 1945 года советские Вооруженные силы продемонстрировали всему миру, как действительно должен выглядеть образцовый блицкриг.

После поражения России в войне 1904–1905 годов Япония по условиям Портсмутского мирного договора получила Ляодунский (Квантунский) полуостров с военно-морскими базами в Дайране и Порт-Артуре, Южно-Маньчжурскую железную дорогу, а также половину острова Сахалин. В 1919 году для обеспечения японских интересов в данном регионе была сформирована Квантунская армия. Она должна была защищать Квантунский полуостров и Южно-Маньчжурскую железную дорогу. К началу 1931 года армия состояла из 2-й пехотной дивизии и шести батальонов железнодорожной охраны, всего около 15 тысяч человек.

К этому времени в Китае сложилась довольно сложная политическая обстановка. После революции 1925–1927 годов власть в стране захватили сторонники национальной партии (гоминьдан) во главе с Чан Кай-ши. Однако правительство гоминьдана, располагавшееся в Нанкине, не имело реальной власти во всей стране.

Боевые действия начались утром 19 сентября 1931 года, а к концу октября почти вся Южная Маньчжурия была захвачена японскими войсками. 4 февраля 1932 года Квантунская армия вступила в Харбин. Плохо вооруженные, слабо подготовленные войска Чжан Сюэ-ляна не смогли оказать достойного сопротивления противнику.

18 февраля того же года была провозглашена независимость нового государства Маньчжоу-Го, в состав которого вошли все провинции Маньчжурии — Хейлунцзян, Гирин и Ляонин. Новое государство возглавил бывший китайский император Пу И, свергнутый во время революции 1911 года. Фактически же Маньчжоу-Го было полностью под контролем Японии, и на его территории размещались части Квантунской армии. А 31 мая 1933 года в местечке Тангу китайское правительство подписало с японским командованием соглашение о перемирии. Китайское правительство признавало японский контроль над Маньчжурией и частью Северного Китая.

Возобновление боевых действий против Китая в июле 1937 года потребовало от японского командования увеличить численность своей армии. К началу 1939 года число пехотных дивизий возросло с 30 (в 1937 году) до 41. Из них 25 находились в Китае, остальные в метрополии и Корее.

К этому же времени Квантунская армия состояла из управлений 3,4 и 5-й армий (по составу фактически являлись корпусами), восьми пехотных дивизий (1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 23), 3-й кавалерийской бригады, восьми отдельных гарнизонов, артиллерийского корпуса и 1-й механизированной бригады (3 и 4-й танковые полки). Всего Квантунская армия насчитывала 270 тысяч человек, около 200 танков и 1052 орудия. Командовал армией генерал Уэда Кенкичи.

Ввиду того, что в отечественной литературе достаточно мало написано о структуре и вооружении японской армии 1930-х годов, автор счел необходимым остановиться на этом немного подробнее.

В боях на Халхин-Голе участвовали подразделения двух японских дивизий — 7 и 23-й, поэтому мы остановимся на них несколько подробнее.

Генерал-лейтенант Мичитаро Комаиубара.

Родился в 1885 году. В 1906 году закончил военную академию. С 1919 по 1921 год был помощником японского военного атташе в Советской России, летом 1922 года посетил японские части в Сибири и на Дальнем Востоке. В 1927–1930 годах — военный атташе в Москве. С 1932 по 1935 год работал в Харбине, где возглавлял отдел японской военной разведки, занимающийся Советским Союзом. С августа 1934 года — генерал-майор, в 1937–1938 годах командовал японскими частями в Кирине. С ноября 1937 года — генерал-лейтенант. Свободно говорил по-русски. В ноябре 1939 года снят с должности командира 23-й дивизии, в январе 1940 года вновь возвращен на этот пост. Умер в октябре 1940 года.

Кроме того, в августе 1939 года в район Халхин-Гола были подтянуты части 1, 2 и 4-й пехотных дивизий (их штатная структура была аналогична 7-й пехотной), однако в боях они почти не участвовали.

ПРОТИВОТАНКОВЫЕ СРЕДСТВА. Основным противотанковым средством японской армии была 37-мм противотанковая пушка Тип 94, пробивавшая на дистанции 500 м броню до 40-мм. Кроме того, в частях 7 и 23-й дивизий в небольшом количестве имелись 20-мм автоматические пушки Тип 97.[1] Кроме того, в ходе боев достаточно эффективными противотанковыми средствами оказались 20-мм зенитные орудия Тип 98 и 13,2-мм пулеметы Гочкиса. Последние, судя по фотографиям, устанавливались в шаровых установках на импровизированных полевых станках.

В качестве ручных противотанковых средств японские пехотинцы использовали противотанковые мины, связки ручных гранат и бутылки с бензином.

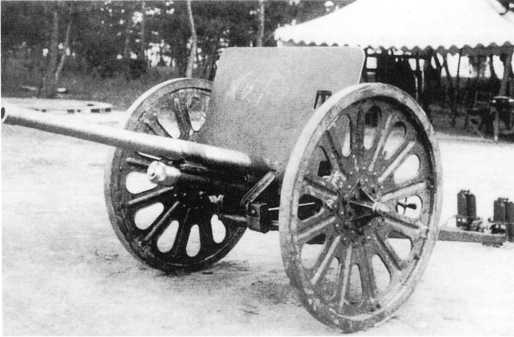

Основной противник советских танков в боях на Халхин-Голе — японская 37-мм пушка Тип 94 (ЯМ).

Командир Красной Армии изучает 20-мм автоматическую пушку, захваченную в боях 20–31 августа 1939 года на реке Халхин-Гол (ЦМВС)

Наиболее совершенной из артсистем была пушка Тип 90 (дальность стрельбы 14 000 м, у остальных от 8300 до 10 700 м). Причем в отличие от других, модернизированный вариант орудия Тип 90 был приспособлен для буксировки мехтягой (тягачами), что позволяло значительно повысить его мобильность на поле боя. В частности, во время боев на Халхин-Голе в августе 1939 года батарея орудий Тип 90 в течение короткого времени, непрерывно маневрируя, сумела подбить 5 советских танков. Из дивизионных артиллерийских частей в районе Халхин-Гола действовали 7-й полк полевой артиллерии из состава 7-й пехотной дивизии и 23-й полк полевой артиллерии 23-й пехотной дивизии.

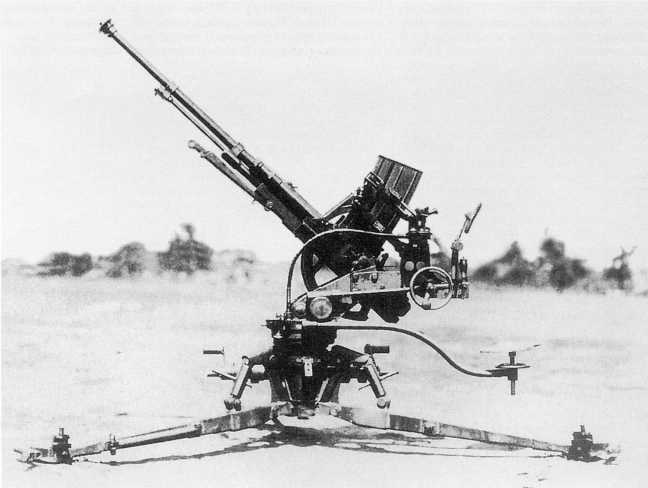

20-мм автоматическая зенитная пушка Тип 98. В ходе боев на Халхин-Голе такие орудия использовались и как противотанковые (ЯМ)

Советские военные специалисты высоко оценивали 105-мм пушки Тип 92, которые обладали большей дальностью стрельбы, чем отечественные 107-мм орудия обр. 1910/30 гг. (у японского орудия 18200 м, у советского 16000 м).

Артиллерийский корпус Квантунской армии на Халхин-Голе был представлен следующими частями: 3-й тяжелой артиллерийской бригадой, 1-м тяжелым полком полевой артиллерии (командир полковник Мишима Гиичиро, 1600 человек, 16 150-мм орудий Тип 96, 100 тракторов, 104 грузовика, 21 легковой автомобиль, 10 машин передовых артиллерийских наблюдателей, три ремонтных летучки и шесть мотоциклов), 7-м тяжелым полком полевой артиллерии (командир полковник Такатсукаса Нобутеру, 16 105-мм орудий Тип 92, остальной состав такой же, как в 1-м полку), 13-м полком полевой артиллерии, 1-м отдельным полком полевой артиллерии, полком горной артиллерии, 1-м полком артиллерийской разведки, отдельным аэростатным отрядом, 10-м зенитно-артиллерийским и 2-м минометным полками. Кроме того, в начале июля в район боевых действий прибыл спешно сформированный отдельный моторизованный полк тяжелой артиллерии полковника Сомея Йошио (600 человек, 4 150-мм орудия Тип 89 и 2 береговых орудия, снятых с укреплений Порт-Артура по директиве командования Квантунской армии).

Также уже в ходе боев на Халхин-Голе японские части получили несколько батарей 37-мм противотанковых орудий Тип 94 из состава 1-й пехотной дивизии.

По своим характеристикам оба варианта были практически одинаковы: масса 14–15 т, броня 11–17 мм, вооружение 57-мм пушка Тип 90 (позднее 57-мм орудие Тип 97) и два 6,5-мм пулемета Тип 91, скорость 27–30 км/ч, экипаж 4 человека, запас хода 160–230 км. К концу 1930-х годов этот танк уже являлся устаревшим, да к тому же на тот момент 57-мм японские танковые пушки не имели бронебойных снарядов. Если Тип 89 мог с успехом использоваться против китайских частей, слабо оснащенных современной противотанковой артиллерией, то против частей Красной Армии он был практически бессилен.

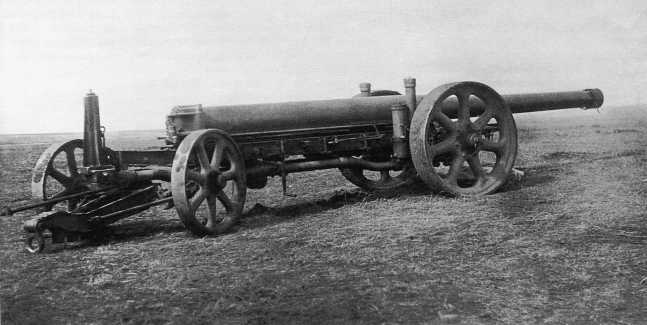

150-мм орудие Тип 89 в транспортном положении. Эта пушка была захвачена в боях на Халхин-Голе танкистами 11-й танковой бригады в августе 1939 года (АСКМ

Организационно к 1939 году японские танковые части имели 4 танковых полка и около 30 отдельных отрядов, действовавших в составе пехотных дивизий. Всего к этому времени промышленность изготовила около 2000 танков, в войсках же имелось всего чуть более 600 машин.

Трофейные японские орудия: на переднем плане 150-мм гаубица Тип 96, на заднем -105-мм пушки Тип 92 из состава 7-го тяжелого полка полевой артиллерии Квантунской армии. Сентябрь 1939 года (АСКМ)

Фактически все танки Квантунской армии были сосредоточены в 1-й механизированной бригаде (иногда в литературе называется Кунгчулингской танковой бригадой по месту дислокации: городу Кунгчулинг. — Прим. автора), состоявшей из 3 и 4-го танкового полков, всего около 100 танков. Кроме танковых полков, в составе бригады имелась разведывательная рота, рота связи, ремонтная рота и транспортное подразделение. Командиром бригады был назначен генерал-лейтенант Масаоми Ясуока[3].

Каждый танковый полк состоял из трех линейных танковых рот и роты танкового резерва, всего 50 боевых машин. Командиром 3-го танкового полка был полковник Киетаки Йошимару[4], 4-го — полковник Йошио Тамада[5].

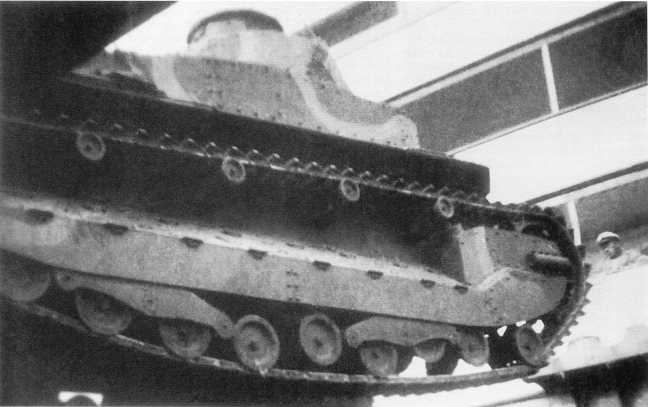

Разгрузка танков Тип 89, прибывших из Японии на укомплектование танковых частей Квантунской армии. Порт-Артур, 1937 год (АСКМ)

Однако, несмотря на имевшиеся в войсках неплохие образцы автотракторной техники, оснащенность японской армии транспортом была довольно низкой. Например, при переброске частей 23-й пехотной дивизии в район Халхин-Гола в мае 1939 года японскому командованию пришлось мобилизовать 200 гражданских грузовых автомобилей в Хайларе.

Кванту́нская армия (яп. 関東軍, かんとうぐん Канто:гун) — главная, самая многочисленная и мощная группировка сухопутных войск Императорских вооружённых сил Японии в годы Второй мировой войны [1] . Была полностью разгромлена советской Красной армией во время советско-японской войны

Содержание

История

Сформирована в 1931 году на базе гарнизона Квантунской области (на юго-западной оконечности Ляодунского полуострова — Квантунском полуострове, право на использование которого Япония получила по условиям Портсмутского мирного договора 1905 года после поражения России в Русско-японской войне) с целью подготовки агрессии против Китая, СССР и Монголии.

18 сентября 1931 года Квантунская армия атаковала Китай и к началу 1932 года оккупировала его северо-восточную часть — Маньчжурию, после чего осуществляла военную поддержку созданного 9 марта 1932 года марионеточного государства Маньчжоу-го: вторглась в китайскую провинцию Жэхэ и дошла до Великой стены.

Под командованием Хидэки Тодзио численность Квантунской армии к 1938 году была доведена до 200 тысяч, а к 1940 году — до 300 тысяч человек.

Квантунская армия стала образцовым соединением и выполняла роль базы подготовки сухопутных сил, которые время от времени перебрасывались на другие участки. Служба в Квантунской армии не только считалась почётной, но фактически являлась гарантией успешной карьеры офицеров, стремившихся получить командные должности.

К 9 августа 1945 года Квантунская армия имела в своём составе: 1-й фронт (3-я и 5-я армии), 3-й фронт (30-я и 44-я армии), 17-й фронт (34-я и 59-я армии), отдельную 4-ю армию, 2-ю и 5-ю воздушные армии и Сунгарийскую военную флотилию. Кроме того, ей были оперативно подчинены армия Маньчжоу-го, армия Мэнцзяна (под командованием князя Дэ Вана) и Суйюаньская армейская группа.

Однако, основная часть военной техники (артиллерии, танков, самолётов) была разработана в 1930-е годы и к концу Второй мировой войны существенно устарела, а в связи с ограниченностью людских ресурсов Японии до 50 % личного состава сухопутных частей было набрано из призывников младших возрастов, не имевших достаточной военной подготовки, и ограниченно годных резервистов старшего возраста.

В ходе Маньчжурской операции советских войск Квантунская армия под командованием генерала Отодзо Ямады потеряла убитыми около 84 тысяч солдат и офицеров, свыше 15 тысяч умерли от ран и болезней на территории Маньчжурии, около 600 тысяч человек попали в плен, при этом безвозвратные потери Советской Армии составили около 12 тысяч человек.

В результате разгрома Квантунской армии Япония лишилась реальных сил и возможностей для продолжения войны на континенте. А так как островная часть Японии к тому времени уже подвергалась американской ядерной бомбардировке с угрозой полного уничтожения столицы и гибели императорской семьи, 2 сентября 1945 была вынуждена подписать акт о капитуляции.

После капитуляции Японии СССР передал НОАК трофейное вооружение Квантунской армии: корабли Сунгарийской речной флотилии, 861 самолёт, 600 танков, артиллерию, миномёты, 1200 пулемётов, стрелковое вооружение, а также боеприпасы и иное военное имущество [4] .

Список командного состава

Командующие

| Звание | Имя | С | По | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Генерал | Татибана Коитиро | 12.04.1919 | 06.01.1921 |

| 2 | Генерал | Каваи Мисао | 06.01.1921 | 10.05.1922 |

| 3 | Генерал | Оно Минобу | 10.05.1922 | 10.10.1923 |

| 4 | Генерал | Сиракава Ёсинори | 10.10.1923 | 28.07.1926 |

| 5 | Фельдмаршал, барон | Муто Нобуёси | 28.07.1926 | 26.08.1927 |

| 6 | Генерал | Мураока Тётаро | 26.08.1927 | 01.07.1929 |

| 7 | Генерал | Хата Эйтаро | 01.07.1929 | 31.05.1930 |

| 8 | Генерал | Хисикари Такаси | 03.06.1930 | 01.08.1931 |

| 9 | Генерал | Хондзё Сигэру | 01.08.1931 | 08.08.1932 |

| 10 | Фельдмаршал, барон | Муто Нобуёси | 08.08.1932 | 27.07.1933 |

| 11 | Генерал | Хисикари Такаси | 29.07.1933 | 10.12.1934 |

| 12 | Генерал | Минами Дзиро | 10.12.1934 | 06.03.1936 |

| 13 | Генерал | Уэда, Кэнкити | 06.03.1936 | 07.09.1939 |

| 14 | Генерал | Умэдзу Ёсидзиро | 07.09.1939 | 18.07.1944 |

| 14 | Генерал | Ямада Отодзо | 18.07.1944 | 11.08.1945 |

Начальники штаба

| № п/п | Звание | Имя | С | По |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Генерал-майор | Хамаомотэ Матасукэ | 12.04.1919 | 11.03.1921 |

| 2 | Генерал-майор | Фукухара Ёсия | 11.03.1921 | 06.08.1923 |

| 3 | Генерал-майор | Кавада Акихару | 06.08.1923 | 02.12.1925 |

| 4 | Генерал-майор | Сайто Хисаси | 02.12.1925 | 10.08.1928 |

| 5 | Генерал-лейтенант | Миякэ Мицухару | 10.08.1928 | 11.04.1932 |

| 6 | Генерал | Хасимото Тораносукэ | 11.04.1932 | 08.08.1932 |

| 7 | Генерал | Коисо Куниаки | 08.08.1932 | 05.03.1934 |

| 8 | Генерал | Нисио Тосидзо | 05.03.1934 | 23.03.1936 |

| 9 | Генерал | Итагаки Сэйсиро | 23.03.1936 | 01.03.1937 |

| 10 | Генерал | Тодзио Хидэки | 01.03.1937 | 30.05.1938 |

| 11 | Генерал-лейтенант | Исогаи Рэнсукэ | 18.06.1938 | 07.09.1939 |

| 12 | Генерал-лейтенант | Иимура Дзё | 07.09.1939 | 22.10.1940 |

| 13 | Генерал | Кимура Хэйтаро | 22.10.1940 | 10.04.1941 |

| 14 | Генерал | Ёсимото Тэйити | 10.04.1941 | 01.08.1942 |

| 15 | Генерал-лейтенант | Касахара Юкио | 01.08.1942 | 07.04.1945 |

| 16 | Генерал-лейтенант | Хата Хикосабуро | 07.04.1945 | 11.08.1945 |

Напишите отзыв о статье "Квантунская армия"

Примечания

Литература

- Хаяси Сабуро. Японская армия в военных действиях на Тихом океане (пер. с англ.) — М., 1964.

- История Второй мировой войны 1939—1945 (в двенадцати томах), Т.11 — М.,1980

- [baryakina.com/kapitulyatziya_kvantunskoi_armii "Капитуляция Квантунской армии". Воспоминания Барякина Николая Васильевича]

Ссылки

Отрывок, характеризующий Квантунская армия

– Это брат Безуховой – Анатоль Курагин, – сказала она, указывая на красавца кавалергарда, который прошел мимо их, с высоты поднятой головы через дам глядя куда то. – Как хорош! неправда ли? Говорят, женят его на этой богатой. .И ваш то соusin, Друбецкой, тоже очень увивается. Говорят, миллионы. – Как же, это сам французский посланник, – отвечала она о Коленкуре на вопрос графини, кто это. – Посмотрите, как царь какой нибудь. А всё таки милы, очень милы французы. Нет милей для общества. А вот и она! Нет, всё лучше всех наша Марья то Антоновна! И как просто одета. Прелесть! – А этот то, толстый, в очках, фармазон всемирный, – сказала Перонская, указывая на Безухова. – С женою то его рядом поставьте: то то шут гороховый!

Пьер шел, переваливаясь своим толстым телом, раздвигая толпу, кивая направо и налево так же небрежно и добродушно, как бы он шел по толпе базара. Он продвигался через толпу, очевидно отыскивая кого то.

Наташа с радостью смотрела на знакомое лицо Пьера, этого шута горохового, как называла его Перонская, и знала, что Пьер их, и в особенности ее, отыскивал в толпе. Пьер обещал ей быть на бале и представить ей кавалеров.

Но, не дойдя до них, Безухой остановился подле невысокого, очень красивого брюнета в белом мундире, который, стоя у окна, разговаривал с каким то высоким мужчиной в звездах и ленте. Наташа тотчас же узнала невысокого молодого человека в белом мундире: это был Болконский, который показался ей очень помолодевшим, повеселевшим и похорошевшим.

– Вот еще знакомый, Болконский, видите, мама? – сказала Наташа, указывая на князя Андрея. – Помните, он у нас ночевал в Отрадном.

– А, вы его знаете? – сказала Перонская. – Терпеть не могу. Il fait a present la pluie et le beau temps. [От него теперь зависит дождливая или хорошая погода. (Франц. пословица, имеющая значение, что он имеет успех.)] И гордость такая, что границ нет! По папеньке пошел. И связался с Сперанским, какие то проекты пишут. Смотрите, как с дамами обращается! Она с ним говорит, а он отвернулся, – сказала она, указывая на него. – Я бы его отделала, если бы он со мной так поступил, как с этими дамами.

К началу кампании Советских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке (9 августа 1945) К. а. имела в своём составе: 1-й фронт (3-я и 5-я армии), 3-й фронт (30-я и 44-я армии), 17-й фронт (34-я и 59-я армии), отдельную (4-ю) армию, две (2-я и 5-я) воздушные армии и Сунгарийскую военную флотилию. Кроме того, ей были оперативно подчинены армия Маньчжоу-Го, войска Внутренней Монголии (князя Де Вана) и Суйюаньская армейская группа. В составе К. а. и подчинённых ей войск насчитывалось 37 пехотных и 7 кавалерийских дивизий, 22 пехотных, 2 танковых и 2 кавалерийских бригады (всего 1 млн. 320 тыс. человек), 1155 танков, 6260 орудий, 1900 самолётов и 25 кораблей. К. а. располагала также бактериологическим оружием, которое предназначалось для применения против Советских Вооруженных Сил. После разгрома К. а. в Маньчжурской операции 1945 (См. Маньчжурская операция 1945) Япония лишилась реальных сил и возможностей для продолжения войны и 2 сентября 1945 подписала акт о безоговорочной капитуляции.

Лит.: Финал, 2 изд., М., 1969; Хаяси Сабуро, Японская армия в военных действиях на Тихом океане, [пер. с англ.], М., 1964.

После поражения в русско-японской войне 1904–1905 гг. по Портсмутскому миру 1905 г. Япония добилась передачи в ее распоряжение Ляодунского полуострова (Квантунской области). Она получила также право иметь определенное число войск на вновь приобретенной территории. Эта военная группировка служила опорой для укрепления влияния Японии в Китае. После оккупации Маньчжурии в 1931 г. Япония срочно реорганизовала находившиеся на этой территории свои войска, которые были развернуты в крупную сухопутную группировку и получили название Квантунская армия. Численность войск начала постоянно наращиваться (со 100 тысяч в 1931 г. до 1 миллиона в 1941 г.). Служба в Квантунской армии считалась почетной, и все офицеры старались обязательно попасть именно туда, так как это являлось гарантией продвижения по служебной лестнице. Квантунская армия как бы играла роль полигона для подготовки сухопутных сил, которые время от времени перебрасывались на другие участки. Был утвержден план строительства различных коммуникаций на территории Маньчжурии, который спешно воплощался в жизнь. К августу 1945 г. там было построено свыше 400 аэродромов и посадочных площадок, 7,5 тысячи км железных дорог и 22 тысячи км автомобильных. Был создан казарменный фонд для размещения 1,5 млн. военнослужащих (70 дивизий), накоплены большие запасы боеприпасов, продовольствия, горюче-смазочных материалов, что позволяло в случае необходимости развернуть широкомасштабные боевые действия. Считая своим главным противником северного соседа, японские власти создали 17 укрепленных районов на границах с СССР общей протяженностью по фронту 800 километров с 4500 различного рода долговременных сооружений. Укрепленные районы по фронту достигали 50–100 км и в глубину до 50 км. По оценкам специалистов, укрепленные районы могли использоваться не только для защиты от возможного нападения противника, но и как опорные пункты для ведения наступательных операций Квантунской армии. После событий на озере Хасан (1938) и на Халхин-Голе (1939), в ходе которых японская сторона понесла ощутимые потери, командованием Квантунской армии были предприняты меры, с тем чтобы избегать ненужных осложнений с северным соседом.Это, однако, не мешало продолжению активной подготовки к войне против Советского Союза. В штабе Квантунской армии был разработан план нападения на СССР, который в начале 1940 г. был утвержден императором. Это был прообраз знаменитого плана "Кантокуэн" ("Особые маневры Квантунской армии"), который в спешном порядке был утвержден в сентябре 1941 г., сразу же после нападения фашистской Германии на СССР. После Сталинградской битвы японские стратеги были вынуждены отказаться от своих замыслов совершить победоносный поход на север и все чаще стали использовать наиболее боеспособные части Квантунской армии для латания дыр на других фронтах. Уже осенью 1943 г. была осуществлена первая переброска лучших частей Квантунской армии на юг. В 1944 г. из каждой дивизии Квантунской армии было изъято по одному батальону в каждом пехотном и артиллерийском полку и по 1 роте в каждом саперном батальоне: все они были направлены в район южных морей. Летом 1945 г. из Маньчжурии в Китай и Японию было переведено большое количество танковых, артиллерийских, саперных и обозных частей. Для пополнения убывших сил было сформировано шесть новых дивизий за счет новобранцев и запаса старших возрастов из числа японских поселенцев в Маньчжурии, но эти дивизии, укомплектованные необученным составом, не могли заменить изъятые из Квантунской армии боевые части. Времени же на обучение личного состава не было. 9 августа 1945 г. Советский Союз вступил в войну с Японией. Мобильные и хорошо обученные советские войска относительно легко смяли разбросанные части Квантунской армии, которые оказывали упорное сопротивление только в отдельных пунктах. Почти полное отсутствие японских танков и авиации позволило отдельным советским частям проникнуть вглубь Маньчжурии почти беспрепятственно. В составе Квантунской армии и противостоящих советским войскам военных группировок в Северной Корее, на Южном Сахалине и Курильских островах насчитывалось всего около 900 тысяч военнослужащих, причем около 450 тысяч - вспомогательные части (связисты, саперы, обозники, интенданты, кладовщики, санитары, персонал госпиталей, инженерные и строительные части). Около 90 тысяч военнослужащих Квантунской армии погибло во время боевых действий. Свыше 15 тысяч умерло от ран и болезней на территории Маньчжурии. Небольшое количество разбежалось, около 600 тысяч военнослужащих были этапированы на территорию Советского Союза в качестве военнопленных. Этим самым Советский Союз нарушил статью 9 Потсдамской декларации, в соответствии с которой японские военнослужащие после разоружения должны были быть отправлены на родину.

операт.-стратег. объединение ВС Японии в Маньчжурии (Сев.-Вост. Китай), предназначавшееся для нападения на СССР, МНР и Китай. Создана в 1919. Войска К.а. принимали активное участие в воен. интервенции против Сов. России в годы Гражд. войны, а затем в вооруж. конфликтах против СССР и МНР в 30-е гг. (см. Хасан, Халхин-Гол). За 1931 - 41 увеличилась с 64 тыс. до 700 тыс. чел. К нач. сов.-япон. войны 1945 всего в Маньчжурии, Внутр. Монголии и Сев. Корее была развернута гр-ка япон. войск числ. св. 1 млн чел. Разгромлена сов. войсками в ходе Маньчжурской операции 1945.

Читайте также: