Кто осуществляет деструктивную функцию биосферы консументы

Обновлено: 28.06.2024

Биосфера — оболочка Земли, заселённая живыми организмами, находящаяся под их воздействием и занятая продуктами их жизнедеятельности, а также совокупность её свойств как планеты, где создаются условия для развития биологических систем; глобальная экосистема Земли.

Биосфера отличается от других оболочек планеты тем, что не имеет конкретного ограничения. К примеру, возникновение других непрерывных слоев можно охарактеризовать следующим образом:

- Литосфера в виде земной и океанической коры идет вначале.

- Затем наблюдается гидросфера со всеми водными объектами.

- Далее следует атмосфера, которая является воздушной оболочкой и переходит в космос.

Биосферу сложно представить в виде конкретного слоя из-за равномерного глобального распределения живых организмов по всей поверхности планеты в среде обитания, охватывающей все три стихии. Сущность биосферы можно понять по исследованиям самых древних фактов из истории Земли, однако данная оболочка является наиболее молодой из всех. Зарождение и поддержание жизни на Земле отмечено относительно недавно, около 3,8 миллиардов лет назад, что является несущественным сроком в масштабе возраста и динамического развития всей планеты. Имеется два определения биосферы:

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

- Биосфера в виде совокупности всей органики на планете. Данная формулировка является основой современного определения оболочки.

- Согласно В.И. Вернадскому, биосфера является целостностью, неразрывным единством и взаимодействием живой и неживой природы в их широком смысле.

Основной характеристикой биосферы является органическая составляющая. В этом заключается ее отличие от строения других оболочек планеты.

Происхождение термина

Концепция живой оболочки была сформирована в XIX столетии. Краткая характеристика биосферы была дана Жан Батистом Ламарком. В это время еще не появился официальный термин.

Впервые понятие биосферы было введено в 1875 году австрийским палеонтологом и геологом Эдуардом Зюссом. Данное определение используют и в современной науке.

Большое значение в исследовании живой оболочки имеют научные труды советского философа и биогеохимика В.И. Вернадского. Ученый известен, как создатель целостного учения о биосфере, в которой роль мощнейшей силы, непрерывно преобразовывающей планету, играли живые организмы.

Какие функции выполняет

Ключевые функции биосферы:

- Энергетическая. Данный функционал возложен на растения, которые существуют, благодаря фотосинтезу. Перерабатывая энергию солнца, растительные организмы распределяют ее между другими элементами биосферы, либо накапливают ее в отмершей органике. Таким образом, образуются залежи горючих полезных ископаемых в виде угля, торфа, нефти.

- Газовая. Живые организмы являются участниками непрерывного газового обмена.

- Концентрационная. Определенные формы жизни способны выборочно создавать запасы биогенных элементов из внешней среды. В дальнейшем они могут использоваться, как источник этих веществ.

- Деструктивная. Окружающая среда постоянно подвергается воздействию живых организмов. Ее поверхность разлагается и перерабатывается. Таким образом, происходит формирование косного и биокосного вещества.

- Средообразующая. Биосфера стабилизирует баланс между благоприятными и неблагоприятными условиями среды, благодаря которым поддерживается полноценная жизнедеятельность организмов.

Свойства биосферы по Вернадскому

По определению академика Вернадского, вся совокупность живых организмов нашей планеты представляет собой живое вещество. Ее основные характеристики:

- суммарная биомасса;

- химический состав;

- энергия.

Живое вещество обладает энергией, то есть способно размножаться и распространяться. От наличия вещества и энергии зависят реакции жизнедеятельности живых организмов. Исходя из этого, главное свойство биосферы заключается в постоянном обмене, в котором участвуют организмы и окружающая среда. Она является источником всех необходимых веществ для организмов. Окружающая среда пополняется продуктами обмена веществ. Данные процессы определяют функционирование биосферы в виде целостной системы.

Процесс деятельности продуцентов сопровождается накоплением солнечной световой энергии, которая затем трансформируется в энергию химических связей. Суммарная биомасса биосферы в целом определяется именно суммарной первичной продукцией автотрофов.

Свойства биосферы определяют специфику это достаточно сложной системы. Основными из них являются:

- Централизованность. Живые организмы — это центральное звено биосферы, что всесторонне подтверждено В.И. Вернадским. Несмотря на то, что недопустимо применять понятие антропоцентризма в исследовании живого вещества, многие современные ученые считают центром биосферы один вид — человека.

- Открытость. От наличия энергии, включая солнечную радиацию, зависит существование биосферы.

- Саморегулируемость и организованность. Биосфера обладает рядом механизмов, которые обеспечивают ее способность противодействовать возникающим возмущениям, стабилизировать первоначальное состояние или способность к гомеостазу.

- Разнообразие заключается в наличии разных сред жизни, которые составляют биосферу, включая водную, почвенную, наземно-воздушную и другие среды, разнообразных природных зон, геохимических областей и большого количества элементарных экосистем, которым присуще видовое разнообразие. Предположительно, в наше время на планете Земля обитают свыше 10 миллионов видов животного мира и более 1 миллиона видов царства растений и грибов. Разнообразие является условием устойчивости какой-либо экосистемы, а также биосферы в целом.

- Механизмы, которые обеспечивают круговорот веществ и зависимую от него неисчерпаемость каких-либо химических элементов и их соединений.

В процессе эволюции биосферы наблюдается усложнение структуры биологических сообществ, увеличивается видовое разнообразие, совершенствуются механизмы приспособляемости живых организмов. Вместе с эволюцией повышается эффективность преобразовании энергии и вещества биологическими системами в виде:

- организмов;

- популяций;

- сообществ.

Вершина эволюции живого вещества на планете — человек. Он относится к биологическому виду, который с помощью множества эволюционных трансформаций приобрел сознание, являющееся совершенной формой отражения окружающей среды, и способность к изготовлению и применению в процессе жизнедеятельности орудий труда. Благодаря орудиям труда, человечество обустроило среду искусственного происхождения для жизни в виде поселений, жилищ, одежды, продуктов питания, машин и многого другого. С этого момента эволюция биосферы перешла на новый уровень, на котором мощная движущая сила определяется человеческим фактором.

Границы биосферы

Это один из ключевых компонентов общей характеристики биосферы. В ее границах обитают живые организмы. Некоторые из них обладают особыми способностями к выживанию и могут существовать в самых критических условиях.

Верхнюю границу биосферы определяет атмосфера, точнее, озоновый слой планеты Земля, что примерно равно 15-20 километров. Мощность защитного экрана планеты повышается с приближением к экватору. Выше, чем озоновый слой, жизнь прекращается из-за ультрафиолетового излучения, при котором жизнедеятельность клеток организмов невозможна. Кроме того, на большой высоте концентрация кислорода становится меньше, что является губительным для живых организмов.

Нижняя граница представляет собой литосферу с максимально возможной глубиной, не превышающей 3,5–7,5 километров. При критическом повышении температуры можно наблюдать денатурацию белковых структур. Однако живые организмы в большей степени обитают на глубине в несколько метров в виде:

- корневой системы растений;

- грибков;

- микроорганизмов;

- насекомых;

- животных, обитающих в норах.

Границы в гидросфере определяются местами обитания живых организмов, которые населяют абсолютно любые части океана, включая поверхность воды, где можно встретить планктон и водоросли, а также дно глубоководных впадин. Например, по результатам исследований было установлено, что живые организмы существуют в Марианской впадине на глубине 11 километров.

Принципы устройства биосферы

Структура биосферы относится к ее основным характеристикам. Согласно Вернадскому, существует несколько типов веществ, слагающих живую оболочку. Они могут обладать как органическим, так и неорганическим происхождением.

- К живому веществу относят все, что характеризуется клеточной структурой. Доля или масса живого вещества не отличается большими показателями и равна всего лишь одной миллионной части от всей оболочки. Живое вещество биосферы является наиболее важной частью планеты Земля. Так звучит основная характеристика живого вещества. Облик и структура поверхности планеты изменяется под воздействием живых организмов.

- Биогенным веществом называют структуры, созданные и переработанные живыми организмами. В течение миллионов лет с помощью систем органов живых существ были переработаны вся масса мирового океана, огромный объем газов, которые составляют атмосферу, большинство минеральных веществ. Результатом таких процессов является образование полезных ископаемых органического происхождения, к примеру, нефти, карбонатных пород и угля.

- Косное вещество является продуктами неживой природы, образованными без вовлечения в процесс живых организмов непосредственно. К данному веществу относят разные виды горных пород, минералов, неорганическую компоненту грунта.

- Биокосным веществом называют результаты постоянного воздействия живых организмов на планету. Данные вещества представляют собой продукты распада и разрушения косных структур. В данную группу включены почвы, кора выветривания, осадочные породы органического происхождения.

Структура биосферы также состоит из веществ, находящихся в процессе радиоактивного распада. К отдельной группе относят атомы, непрерывно создаваемые при ионизации, которая происходит из-за космического излучения. Недавно структура биосферы пополнилась веществами, имеющими внеземное или космическое происхождение.

Ключевыми принципами естественного устройства биосферы являются:

- Для биосферы характерно использование внешних источников энергии таких, как свет солнца и энергия радиоактивного повышения температуры недр Земли. Благодаря постоянному притоку, использованию и распределению определенного объема энергии в форме тепла, сформирован эволюционно сложившийся тепловой баланс в биосфере.

- Использование вещества в живой оболочке планеты происходит путем круговоротов. В процессе эволюции сформировались биогеохимические циклы элементов, которые исключают накопление вредных отходов. Предпочтительно в биосфере применятся элементы легкого или биогенного типа.

- Существование огромного разнообразия видов и биологических сообществ. Равновесие между отдельными видами устанавливается, благодаря конкуренции и хищническим отношениям. Таким образом, биосфера приобретает защиту от внутренних факторов, связанных с чрезмерной численностью доминирующих видов.

Следует отметить, что с увеличением масштаба хозяйственной деятельности, которой занимается человек, происходит дестабилизация энергетического баланса и нарушается круговорот веществ, которые являются ключевыми принципами естественного устройства биосферы. Способы, с помощью которых обеспечивается необходимая энергия для человека и биосферы значительно отличаются. К примеру, растительные организмы трансформируют солнечную энергию в живом веществе с помощью преобразования ее из рассеянной формы в концентрированную, осуществляют синтез органического вещества. Человек сжигает органические вещества для перевода сосредоточенной в нем энергии из концентрированного вида в рассеянный, что является причиной загрязнения окружающей среды.

Живое вещество как системообразующий фактор биосферы

Охарактеризовать биосферу можно с точки зрения эволюции. Таким образом, биосфера представляет собой единственную оболочку, непрерывно развивающуюся и совершенствующуюся. Это объясняется постоянным процессом эволюции живого вещества. Часть живой оболочки неорганического состава не обладает возможностями для развития.

Функционал живого вещества:

- Газовая функция определяется способностью живых организмов изменять газовый состав атмосферы, Мирового океана и почвы. Кислород поглощается аэробными организмами в процессе дыхания, в результате выделяется углекислый газ. Фотосинтез растений и некоторых бактерий заключается в поглощении углекислого газа и выработке кислорода.

- Окислительно-восстановительная функция биосферы связана с окислительно-восстановительными реакциями, которые происходят в почве, воде и воздухе. Данные процессы являются следствием жизнедеятельности живых организмов.

- Концентрационная функция состоит в том, что при поглощении живыми организмами определенных веществ из окружающей среды происходит их постепенное накопление. К примеру, фораминиферы, моллюски, десятиногие раки запасают в своих организмах компоненты кальция и фосфора, бурые водоросли — йода.

Живое вещество представляет собой совокупность организмов, сведенных к их весу, химическому составу и энергии.

Концентрация живого вещества, исходя из показателей массы, невелика. Если представить, что живое вещество равномерно распределено по всей поверхности, то толщина слоя окажется равной всего двум сантиметрам. Несмотря на этот факт, В.И. Вернадский утверждал, что именно живое вещество выполняет ключевые функции, которые формируют земную кору.

Специфические свойства живого вещества:

- Огромная свободная энергия.

- Скорость протекания химических реакций в живом веществе превышает в тысячи раз аналогичные показатели, характерные для неживого вещества. Исходя из этого, чтобы охарактеризовать изменения в живом веществе, применяют термин исторического, а в косном веществе — геологического времени.

- Живые вещества включают в состав химические соединения в виде ферментов, белков и других компонентов, которые сохраняют устойчивость только в условиях живого организма.

- Пассивное произвольное движение живого вещества объясняется ростом и размножением, а активное — происходит в форме направленного перемещения организмов. В первом случае это свойство является характеристикой всех живых организмов, а во втором — такое поведение присуще животным и, в редких случаях, растениям.

- Богатое химическое и морфологическое разнообразие по сравнению с неживым веществом.

- Живое вещество в биосфере планеты представлено дисперсными телами или индивидуальными организмами. В размерах и массе живых организмов наблюдаются значительные колебания, которые соответствуют диапазону 109.

- Живое вещество может образоваться исключительно из живого и существовать на планете в виде постоянного чередования поколений.

Заметно неравномерное распределение живых организмов в биосфере. К примеру, шансы встретить их на больших высотах, в глубинах гидросферы и литосферы достаточно малы. Жизнь сконцентрирована в основном на поверхности земли, включая почву и поверхностный уровень Мирового океана.

Согласно утверждениям В.И. Вернадского, существует две формы концентрации живого вещества:

- жизненные пленки, характеризующиеся огромными площадями;

- сгущения жизни в виде небольших площадей таких, как пруд.

Остальную часть биосферы называют зоной разряжения живого вещества.

В рамках океана выделяют несколько типов жизненных пленок:

- планктонная соответствует границе атмосферы и гидросферы;

- донная, которая расположена на границе гидросферы и литосферы.

В зависимости от типа классифицируют следующие сгущения жизни в океане:

- прибрежные;

- саргассовые;

- рифовые.

Разнообразие форм концентрации жизни также присутствует на суше. Верхней пленкой жизни на суше является наземная, которая соответствует границе между атмосферой и литосферой. Ниже этого уровня можно наблюдать почвенную пленку жизни в виде сложной системы, которую населяют бактерии, простейшие и другие представители живых организмов.

Формы сгущения на суше следующие:

- береговые;

- пойменные;

- тропические.

Важной закономерностью является соотношение видового состава живых организмов на планете. Представители царства растений составляют 21% от общего видового разнообразия, что соответствует 99% общей биомассы. В животном мире 96% видов относятся к беспозвоночным и лишь 4% — к позвоночным, из которых 10% — являются млекопитающими. Таким образом, наблюдается существенное преобладание в количественном отношении организмов, которые соответствуют относительно низкому уровню эволюционного развития.

Если сравнить массу живого вещества с массой неживого вещества, то в первом случае показатели будут наименьшими и составят примерно 0,01% — 0,02% от косного вещества биосферы. Однако роль живого вещества является первостепенной для геохимических процессов. Каждый год жизнедеятельность растений и животных способствует воспроизведению около 10% биомассы. Главной функцией биосферы является обеспечение круговорота химических элементов, который заключается в циркуляции веществ между атмосферой, почвой, гидросферой и живыми организмами.

В связи с тем, что жизнеспособность невозможна без круговорота энергии, все организмы отдают её друг другу в последовательном порядке. По правилу 10% Линдемана, которое изучают экология и биология, последующее звено пищевой цепи получает 10% энергии, которая была накоплена предыдущим. Число кажется небольшим, но для того, чтобы осознать масштабность такого объема и причины размеров, необходимо понять, кто её вырабатывает, а кто её получает, и является ли этот процесс конечным?

Типы пищевых цепей

Существует два типа трофических связей:

Продуценты, консументы и редуценты — это основные структурные компоненты обмена. Поскольку основной источник тепла — Солнце, то с него начинается весь поток, который должен обрабатываться живыми организмами. В первую очередь, большую его часть принимают на себя продуценты в процессе фотосинтеза.

Продуценты и их роль в цепях

Люди задаются вопросом и часто не понимают, как получают энергию продуценты? Всё дело в фотосинтезе, который обеспечивает их солнечным светом.

Фотосинтез — важнейший химический процесс, который возникает в зеленых растениях. Свет поглощается хлорофиллами — органеллами клетки, присущими только растительному организму, расщепляется на водород и кислород. Водород и АТФ дают возможность превратить углекислый газ (СО2) в сахара, а именно глюкозу и крахмал.

Кислород же участвует непосредственно в обмене веществ. С помощью этого процесса всё, содержащее хлоропласты, и формирует своё тело.

Продуценты — это те организмы, которые способны производить органическое из неорганического. Их еще называют автотрофами, создающими самыми первыми вещество для биосферы и формирующими экосистему. Автотрофы способны накапливать в себе вещества, и по этому признаку они подразделяются на два основных вида:

- фотоавтотрофы, или производители, которые перерабатывают солнечную энергию для получения сахаров из СО2 (углекислого газа). К ним, помимо зеленых растений, относят водоросли и цианобактерии;

- хемоавтотрофы: получающие энергию в результате процессов окисления различных минеральных соединений, содержащих водород, азот, серу, железо и аммиак.

Именно за счет этих типов и формируются остальные звенья в цепи. Насаждения леса, комнатные растения — всё это обогащает среду обитания кислородом.

Далее следует звено, именующееся консументами.

Консументы и их порядок

Консументы, или гетеротрофы — потребители готовой энергии. Они не способны синтезировать сами, поэтому нуждаются в тех веществах, что произвели для них. В ходе пищеварения они расщепляют полимерные соединения и усваивают мономерные. Существуют и некоторые растения, неспособные синтезировать вещества, например, раффлезия. Живут они за счет паразитизма на зеленом растении, ведь хлорофилл выработать сами не могут.

Следуя правилу 10%, можно сделать вывод о том, что 90% энергии будет потеряно. Именно по количеству полученной энергии консументы и делятся на свои порядки:

- консументы первого порядка — непосредственно те, кто получил энергию из продуцента, употребив его в пищу, например, травоядный заяц;

- консументы второго порядка — хищные гетеротрофы, которые включают в своё питание особей из категории первого порядка.

В крайне редких случаях экологическая пирамида может достигать четырех порядков. Грибы также относятся к гетеротрофам, поскольку часто паразитируют на пнях, корнях растения или даже на теле животного или человека. Но и не стоит их исключать из списка редуцентов. Эти организмы имеют довольно большое значение на протяжении всех компонентов, ведь могут находиться в трех структурах. Консументы — немаловажный компонент, формирующий биогеоценозы, ведь они формируют пищу для деструкторов.

Существуют и дополнительные звенья в трофических цепях. К ним можно отнести детритофагов, способствующих развитию основных. Поскольку они питаются разлагающимся органическим веществом, они также накапливают энергию в своих телах и могут послужить источником пищи для дальнейшего звена. Например, жук-навозник, питающийся гниющей органикой, может быть съеден птицей, гибель которой также послужит источником накопления энергии. Второй наглядный пример: шакалы, поедающие мертвую газель, в дальнейшем будут выполнять роль источника еды для консументов более высокого порядка.

Редуценты, или деструкторы

Редуценты — те организмы, которые разрушают отмершие остананки продуцентов и консументов, превращая их снова в простые органические соединения и неорганику. Называются также сапротрофами. Люди часто путают их с детритофагами. В отличие от последних деструкторы не оставляют твердые остатки, которые не способны перевариться.

Поскольку они способны к переработке и растительных, и животных остатков, их часто относят к отдельному трофическому уровню. К группе разрушителя, способного переварить органику, относят микроорганизмы и некоторые виды грибов. Довольно часто к ним относят и паразитов, населяющих тела, например, бычий цепень, аскариды и другие.

Их роль в экологической системе очень важна и неотъемлема, поскольку группа деструкторов способна вернуть в почву питательные вещества, которые снова войдут в круговорот и будут обеспечивать нормальную функцию продуцентов. Экосистеме будет сложнее обходиться без них, нежели без консументов.

Для чего нужна трофическая цепь?

Трофические уровни. Пищевая сеть

Трофический уровень — то конкретное место, которое занимает организм в цепочке. Проследить взаимосвязь можно на примере таблицы продуцентов, редуцентов и консументов:

| Трофический уровень (Т.У.) | Пример |

| Первый Т. У. | Автотроф, производящий пищу для себя же из солнечной энергии (растение, сине-зеленые водоросли и др.) |

| Второй Т. У. | Гетеротроф, питающийся автотрофом (насекомые, травоядные и др.) |

| Третий Т. У. | Поедающие травоядных хищники |

| Четвертый Т. У. | Третичные потребители (сова, которая поедает змею) |

| Пятый Т. У. | Четвертичный потребитель: ястреб питается совами |

Совокупность множества цепей называется сетью. Сеть — глобальная связь всех цепей, которая поддерживается вследствие гомеостаза. Поэтому важно изучать все составляющие, соблюдать их охрану и беречь популяции от сокращения численности.

Биота биосферы обусловливает преобладающую часть химических превращений на планете, т.е. выполняет глобальную метаболическую функцию (В.И. Вернадский, 1987).

Итак, ключевую роль во всех биосферных процессах играют живые организмы и сущность этих процессов раскрывается через функции живого вещества в биосфере, обусловленные его специфическими свойствами. К таким свойствам следует отнести способность быстро осваивать свободное пространство, способность к активному движению (против действующих сил), высокую приспособительную способность организмов к различным условиям, устойчивость при жизни и быстрое разложение после смерти, феноменально высокие скорости биохимических реакций в живых организмах и высокую скорость обновления живого вещества в биотическом круговороте. Все эти свойства живого вещества проистекают из концентрации в нем больших запасов энергии.

Современная классификация функций живого вещества (А.В. Лапо) выделяет 10 основных функций.

1. Энергетическая функция связана с запасанием энергии в процессе фотосинтеза, передачей ее по цепям питания, и рассеиванием. Солнце дарит Земле колоссальное количество энергии. Достигающее биосферы излучение несет энергию около 3*10 24 Дж в год. Только около 0,3% этой энергии непосредственно преобразуется в процессе фотосинтеза в энергию химических связей органических веществ и только 0,1% оказывается заключенной в чистой первичной продукции. Дальнейшая судьба этой энергии обусловлена передачей органического вещества пищи по каскадам трофических уровней гетеротрофов. В соответствии с законом пирамиды энергий с каждого ее уровня на последующий переходит приблизительно 10% энергии (правило 10%). Но участие разных групп гетеротрофов в деструкции органики тоже имеет похожую последовательность: около 90% энергии ЧПП освобождают микроорганизмы и грибы, менее 10% – беспозвоночные животные и не более 1% –позвоночные животные – конечные консументы. В соответствии с последней цифрой сформулировано правило 1%, со гласно которому указанное соотношение и особенно вклад конечных консументов в деструкцию (£ 1%) является важным условием стабильности биосферы.

2. Газовая функция проявляется в способности изменять и поддерживать определенный газовый состав среды обитания и атмосферы в целом. В процессе фотосинтеза и дыхания растения и животные постоянно обмениваются кислородом и углекислым газом с окружающей средой. Растения сыграли решающую роль в смене восстановительной среды на окислительную в геохимической эволюции планеты и в формировании состава современной атмосферы. Только после локализации фотосинтеза в хлоропластах у разных групп водорослей около 1,5-1 млрд лет назад и последующего образования специальных органов фотосинтеза стало возможным значительное увеличение содержания О2 в атмосфере, появление животных и заселение суши. Современные растения строго контролируют концентрации О2 и СО2, оптимальные для всей биоты.

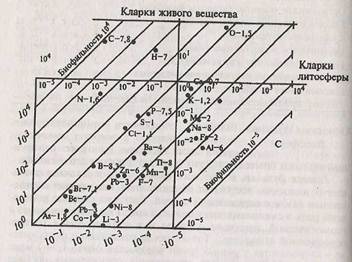

3. Концентрационная функция заключается в способности живых организмах концентрировать в своем теле рассеянные химические элементы, поглощаемые из среды. Пропуская через свое тело большие объемы воздуха и природных растворов, живые организмы осуществляют биогенную миграцию и концентрирование химических элементов и их соединений. Это относится не только к биосинтезу органики, но и к таким явлениям, как строительство раковин и скелетов, образование коралловых островов, толщ осадочных известняков, месторождений серы, некоторых металлических руд, скоплений железомарганцевых конкреций на дне океана и т.п. Ранние этапы биологической эволюции проходили в водной среде. Фильтруя колоссальные объемы воды, организмы научились извлекать из разбавленного водного раствора не обходимые для них вещества, многократно увеличивая их кониентрацию в своем теле. Отношение концентраций химических элементов между биотой и средой А.И. Перельман (1972) назвал биофильностью элементов (рис. 3).

Биофильность элементов

4. Противоположная по результатам рассеивающая функция проявляется через питательную и транспортную деятельность организмов.

5. Окислительно-восстановительная функция выражается в интенсификации под влиянием живого вещества процессов окисления и восстановления. Она тесно связана с биогенной миграцией элементов и концентрированием веществ. Многие вещества в природе крайне устойчивы и не подвергаются окислению при обычных условиях. Например, молекулярный азот – один из важнейших биогенных элементов. Но живые клетки располагают настолько эффективными катализаторами-ферментами, что способны осуществлять многие окислительно-восстановительные реакции в миллионы раз быстрее, чем это может происходить в абиогенной среде.

6. Деструктивная функция состоит в разрушении организмами и продуктами их жизнедеятельности , в том числе после их смерти, как мертвого органического вещества, так и косных веществ.

7. Транспортная функция выражается в переносе вещества в результате активной формы движения.

8. Средообразующая функция является результатом совместного действия других функций и состоит в преобразовании физико-химических параметров среды в условия, благоприятные для существования живых организмов. Работа живого вещества направлена на обеспечение условий жизни всех ее членов,в том числе и человека. Она слагается из газовой, концентрационной, окислительно-восстановительной, биохимической и информационной функций живого вещества. Следует четко представлять себе, что окружающая нас среда – это не возникшая когда-то и непреходящая физическая данность, а живое дыхание природы, каждое мгновение создаваемое работой множества живых существ. Средообразующая функция биосферы обусловлена биотическим круговоротом веществ

9. Средорегулирующая функция –исключительно точной биотической регуляцией окружающей среды. Она задается высокой степенью замкнутости биотического круговорота – равенством скоростей синтеза и распада органических веществ.

Бесплатные экскурсии в музей Пиявки!

Международный Центр Медицинской Пиявки приглашает посетить музей и узнать о пользе и вреде пиявок, их выращивании, гирудотерапии, лечебной косметике и многом другом. Подробнее >>>

Зимние учеты птиц России!

Приглашаем биологические кружки, профессиональных орнитологов и просто любителей птиц принять участие в программах зимних учетов птиц "Parus" и "Евроазиатские Рождественские учеты" в зимний сезон 2020-2021 годов. Подробнее >>>

Биологический кружок ВООП приглашает!

Биологический кружок при Государственном Дарвиновском музее г.Москвы (м.Академическая) приглашает школьников 5-10 классов на занятия в музее, экскурсии по вечерам, учебные выезды в природу по выходным и дальние полевые экспедиции в каникулы! Подробнее >>>

Соревнования по полевой ботанике "ВЕСЕННЯЯ ФЛОРА" пройдут в мае-июне 2020 года в онлайн-формате (определение растений по фотографиям). К участию в соревновании приглашаются школьники и взрослые любители природы, проживающие в средней полосе Европейской части России. Подробнее >>>

Здесь может быть бесплатно размещено Ваше объявление о проводимом Всероссийском конкурсе, Слёте, Олимпиаде, любом другом важном мероприятии, связанном с экологическим образованием детей или охраной и изучением природы. Подробнее >>>

Мы публикуем на нашем сайте авторские образовательные программы, статьи по экологическому образованию детей в природе, детские исследовательские работы (проекты), основанные на полевом изучении природы. Подробнее >>>

Энергетическая функция

Энергетическая функция выполняется, прежде всего, растениями, которые в процессе фотосинтеза аккумулируют солнечную энергию в виде разнообразных органических соединений. Чтобы биосфера могла существовать и развиваться, ей необходима энергия. Собственных источников энергии она не имеет и может потреблять энергию только от внешних источников. Главным источником для биосферы является Солнце. По сравнению с Солнцем, энергетический вклад других поставщиков (внутреннее тепло Земли, энергия приливов, излучение космоса) в функционирование биосферы ничтожно мал (около 0,5% от всей энергии, поступающей в биосферу). Солнечный свет для биосферы является рассеянной лучистой энергией электромагнитной природы. Почти 99% этой энергии, поступившей в биосферу, поглощается атмосферой, гидросферой и литосферой, а также участвует в вызванных ею физических и химических процессах (движение воздуха и воды, выветривание и др.) Только около 1% накапливается на первичном звене ее поглощения и передается потребителям уже в концентрированном виде. По словам Вернадского, зеленые хлорофилльные организмы, зеленые растения, являются главным механизмом биосферы, который улавливает солнечный луч и создает фотосинтезом химические тела - своеобразные солнечные консервы, энергия которых в дальнейшем становится источником действенной химической энергии биосферы, а в значительной мере - всей земной коры. Без этого процесса накопления и передачи энергии живым веществом невозможно было бы развитие жизни на Земле и образование современной биосферы.

Каждый последующий этап развития жизни сопровождался все более интенсивным поглощением биосферой солнечной энергии. Одновременно нарастала энергоемкость жизнедеятельности организмов в изменяющейся природной среде, и всегда накопление и передачу энергии осуществляло живое вещество. Современная биосфера образовалась в результате длительной эволюции под влиянием совокупности космических, геофизических и геохимических факторов. Первоначальным источником всех процессов, протекавших на Земле, было Солнце, но главную роль в становлении и последующем развитии биосферы сыграл фотосинтез. Биологическая основа генезиса биосферы связана с появлением организмов, способных использовать внешний источник энергии, в данном случае энергию Солнца, для образования из простейших соединений органических веществ, необходимых для жизни.

Под фотосинтезом понимается превращение зелеными растениями и фотосинтезирующими микроорганизмами при участии энергии света и поглощающих свет пигментов (хлорофилл и др.) простейших соединений (воды, углекислого газа и минеральных элементов) в сложные органические вещества, необходимые для жизнедеятельности всех организмов. Процесс протекает следующим образом. Фотон солнечного света взаимодействует с молекулой хлорофилла, содержащегося в хлоропласте зеленого листа, в результате чего высвобождается электрон одного из ее атомов. Этот электрон, перемещаясь внутри хлоропласта, реагирует с молекулой АДФ, которая, получив достаточную дополнительную энергию, превращается в молекулу АТФ – вещества, являющегося энергоносителем. Возбужденная молекула АТФ в живой клетке, содержащей воду и диоксид углерода, способствует образованию молекул сахара и кислорода, а сама при этом утрачивает часть энергии и превращается вновь в молекулу АДФ.

В результате фотосинтеза растительность земного шара ежегодно усваивает около двухсот миллиардов тонн углекислого газа и выделяет в атмосферу примерно сто сорок пять миллиардов тонн свободного кислорода, при этом образуется более ста миллиардов тонн органического вещества. Если бы не жизнедеятельность растений, исключительно активные молекулы кислорода вступили бы в различные химические реакции, и свободный кислород исчез бы из атмосферы примерно за десять тысяч лет. К сожалению, варварское сокращение человеком массивов зеленого покрова планеты являет реальную угрозу уничтожения современной биосферы. В процессе фотосинтеза одновременно с накоплением органического вещества и продуцированием кислорода растения поглощают часть солнечной энергии и удерживают ее в биосфере. На фотосинтез используется около 1% солнечной энергии, падающей на Землю. Возможно, этот низкий показатель связан с малой концентрацией углекислого газа в атмосфере и гидросфере. Ежегодно фотосинтезирующие организмы суши и океана связывают около 3•1018 кДж солнечной энергии, что примерно в десять раз больше той энергии, которая используется человечеством.

В отличие от зеленых растений некоторые группы бактерий синтезируют органическое вещество за счет не солнечной энергии, а энергии, выделяющейся в процессе реакций окисления серных и азотных соединений. Этот процесс именуется хемосинтезом. В накоплении органического вещества в биосфере он, по сравнению с фотосинтезом, играет ничтожно малую роль. Внутри экосистемы энергия в виде пищи распределяется между животными. Синтезированные зелеными растениями и хемобактериями органические вещества (сахара, белки и др.), последовательно переходя от одних организмов к другим в процессе их питания, переносят заключенную в них энергию. Растения поедают растительноядные животные, которые в свою очередь становятся жертвами хищников и т. д. Этот последовательный и упорядоченный поток энергии является следствием энергетической функции живого вещества в биосфере.

Деструктивная функция

Минерализация органических веществ, разложение отмершей органики до простых неорганических соединений, химическое разложение горных пород, вовлечение образовавшихся минералов в биотический круговорот определяет деструктивную (разрушительную) функцию живого вещества. Данную функцию в основном выполняют грибы, бактерии. Мертвое органическое вещество разлагается до простых неорганических соединений (углекислого газа, воды, сероводорода, метана, аммиака и т. д.), которые вновь используются в начальном звене круговорота. Этим занимается специальная группа организмов - редуценты (деструкторы).

Особо следует сказать о химическом разложении горных пород. Благодаря живому веществу биотический круговорот пополняется минералами, высвобождаемыми из литосферы. Например, плесневый грибок в лабораторных условиях за неделю высвобождал из вулканической горной породы 3 % содержащегося в ней кремния, 11% алюминия, 59 % магния, 64 % железа. Сильнейшее химическое воздействие на горные породы растворами целого комплекса кислот - угольной, азотной, серной и разнообразных органических оказывают бактерии, сине-зеленые водоросли, грибы и лишайники. Разлагая с их помощью те или иные минералы, организмы избирательно извлекают и включают в биотический круговорот важнейшие питательные элементы - кальций, калий, натрий, фосфор, кремний, микроэлементы. Общая масса зольных элементов, вовлекаемая ежегодно в биотический круговорот только на суше, составляет около восьми миллиардов тонн, что в несколько раз превышает массу продуктов извержения всех вулканов мира на протяжении года. Благодаря жизнедеятельности организмов-деструкторов создается уникальное свойство почв – их плодородие.

Концентрационная функция

Концентрационная (накопительная) функция - избирательное накопление определенных веществ, рассеянных в природе - водорода, углерода, азота, кислорода, кальция, магния, натрия, калия, фосфора и многих других, включая тяжелые металлы, в живых существах. Раковины моллюсков, панцири диатомовых водорослей, скелеты животных — все это примеры проявления концентрационной функции живого вещества.

Способность концентрировать элементы из разбавленных растворов - это характерная особенность живого вещества. Наиболее активными концентраторами многих элементов являются микроорганизмы. Например, в продуктах жизнедеятельности некоторых из них по сравнению с природной средой содержание марганца увеличено в 1 200 000 раз, железа - в 65 000, ванадия - в 420 000, серебра - в 240 000 раз.

Для построения своих скелетов или покровов активно концентрируют рассеянные минералы морские организмы. Так, существуют кальциевые организмы - известковые водоросли, моллюски, кораллы, мшанки, иглокожие, и т. п., и кремниевые - диатомовые водоросли, кремниевые губки, радиолярии. Особого внимания заслуживает способность морских организмов накапливать микроэлементы, тяжелые металлы, в том числе ядовитые (ртуть, свинец, мышьяк), радиоактивные элементы. В теле беспозвоночных и рыб их концентрация может в сотни тысяч раз превосходить содержание в морской воде. Вследствие этого морские организмы полезны как источник микроэлементов, но вместе с тем употребление их в пищу может грозить отравлением тяжелыми металлами или быть опасным в связи с повышенной радиоактивностью.

Средообразующая функция

Живое вещество преобразует физико-химические параметры среды в условия, благоприятные для существования организмов. В этом проявляется еще одна главная функция живого вещества — средообразующая. Например, леса регулируют поверхностный сток, увеличивают влажность воздуха, обогащают атмосферу кислородом.

Можно сказать, что средообразующая функция - совместный результат всех рассмотренных выше функций живого вещества: энергетическая функция обеспечивает энергией все звенья биологического круговорота (в ходе фотосинтеза растения выполняют газовую функцию: поглощают углекислый газ и выделяют кислород); деструктивная и концентрационная способствуют извлечению из природной среды и накоплению рассеянных, но жизненно важных для организмов элементов.

Средообразующие функции живого вещества создали и поддерживают баланс вещества и энергии в биосфере, обеспечивая стабильность условий существования организмов, в том числе человека. Вместе с тем живое вещество способно восстанавливать условия обитания, нарушенные в результате природных катастроф или антропогенного воздействия. Эту способность живого вещества к восстановлению благоприятных условий существования выражает принцип Ле Шателье, заимствованный из области термодинамических равновесий. Он заключается в том, что изменение любых переменных в системе в ответ на внешние возмущения происходит в направлении компенсации производимых возмущений. В теории управления аналогичное явление носит название отрицательных обратных связей. Благодаря этим связям система возвращается в первоначальное состояние, если производимые возмущения не превышают пороговых значений. Например, на повышение содержания углекислого газа в атмосфере биосфера отвечает усилением фотосинтеза, который снижает концентрацию кислорода. Таким образом, устойчивость биосферы оказывается явлением не статическим, а динамическим.

Средообразующая роль живого вещества имеет химическое проявление и выражается в соответствующих биогеохимических функциях, которые свидетельствуют об участии живых организмов в химических процессах изменения вещественного состава биосферы. В результате средообразующей функции в географической оболочке произошли следующие важнейшие события: был преобразован газовый состав первичной атмосферы; изменился химический состав вод первичного океана; образовалась толща осадочных пород в литосфере; на поверхности суши возник плодородный почвенный покров (также плодородны воды океана, рек и озер). Живое вещество выполняет следующие биогеохимические функции: газовые, концентрационные, окислительно-восстановительные, биохимические и биогеохимические, связанные с деятельностью человека.

Газовые функции заключаются в участии живых организмов в миграции газов и их превращениях. В зависимости от того, о каких газах идет речь, выделяется несколько газовых функций.

1. Кислородно-диоксидуглеродная – создание основной массы свободного кислорода на планете. Носителем данной функции является каждый зеленый организм. Выделение кислорода идет только при солнечном свете, ночью этот фотохимический процесс сменяется выделением зелеными растениями углекислого газа.

2. Диоксидуглеродная, не зависимая от кислородной – образование биогенной угольной кислоты как следствие дыхания животных, грибов и бактерий. Значение функции возрастает в области подземной тропосферы, не имеющей кислорода.

3. Озонная и пероксидводородная – образование озона (и, возможно, пероксида водорода). Биогенный кислород, переходя в озон, предохраняет жизнь от разрушительного действия радиации Солнца. Выполнение этой функции вызвало образование защитного озонового экрана.

4. Азотная – создание основной массы свободного азота тропосферы за счет выделения его азотовыделяющими бактериями при разложении органического вещества. Реакция происходит в условиях как суши, так и океана.

5. Углеводородная – осуществление превращений многих биогенных газов, роль которых в биосфере огромна. К их числу относятся, например, природный газ, терпены, содержащиеся в эфирных маслах, скипидаре и обусловливающие аромат цветов, запах хвойных.

Вследствие выполнения живым веществом газовых биогеохимических функций в течение геологического развития Земли сложились современный химический состав атмосферы с уникально высоким содержанием кислорода и низким содержанием углекислого газа, а также умеренные температурные условия. В соответствии с гипотезой О. Г. Сорохтина, не весь кислород атмосферы имеет биогенное происхождение, 30% его поступило в воздушный бассейн в результате дегазации недр. Рассмотрим влияние средообразующей функции организмов на содержание кислорода и углекислого газа в атмосфере. Повышение концентрации кислорода в атмосфере вызывает "парниковый эффект" и способствует потеплению климата. Свободный кислород выделяется при фотосинтезе. Впервые на Земле массовое развитие фотосинтезирующих организмов - сине-зеленых водорослей - имело место два с половиной миллиарда лет назад. Благодаря этому в атмосфере появился кислород, что дало импульс быстрому развитию животных. Однако интенсивный фотосинтез сопровождался усиленным потреблением кислорода и уменьшением его содержания в атмосфере. Это привело к ослаблению "парникового эффекта", резкому похолоданию и первому в истории планеты (гуронскому) оледенению.

В наши дни накопление в атмосфере углекислого газа от сжигания углеводородного топлива рассматривается как тревожная тенденция, ведущая к потеплению климата, таянию ледников и грозящая повышением уровня Мирового океана более чем на сто метров. В связи с этим следует отметить функцию захвата и захоронения избыточной углекислоты морскими организмами путем перевода ее в соединения углекислого кальция, а также путем образования биомассы живого вещества. Вследствие выполнения окислительно-восстановительных функций осуществляются химические превращения веществ, содержащих атомы с переменной валентностью. Окислительная функция выражается в окислении с участием бактерий и, возможно, грибов всех бедных кислородом соединений в почве, коре выветривания и гидросфере. Например, так образуются болотные железные руды, бурые железистые конкреции, ожелезненные горизонты. Восстановительная функция противоположна по своей сути окислительной. Благодаря ей в результате деятельности анаэробных бактерий в нижней трети профиля заболоченных почв, практически лишенного кислорода, образуются оксидные формы железа.

Биохимические функции связаны с жизнедеятельностью живых организмов – их питанием, дыханием, размножением, смертью и последующим разрушением тел. В результате происходит химическое превращение живого вещества сначала в биокосное, а затем, после умирания, в косное. Следует различать разрушение тел организмов после их смерти, идущее повсеместно и вызываемое микробами, грибами и некоторыми насекомыми, и разрушение, связанное с массовым захоронением растительных и животных остатков после их смерти или гибели. В последнем случае совместное или последовательное выполнение живым веществом концентрационных и биохимических функций приводит к геохимическому преобразованию литосферы.

Биогеохимические функции, связанные с деятельностью человека, обеспечили большие изменения химических и биохимических процессов в биосфере, способствуют становлению ее нового эволюционного состояния – ноосферы. Уже сегодня локальное и планетарное загрязнение в результате развития теплоэнергетики, промышленности, транспорта и сельского хозяйства может привести к необратимым последствиям в биосфере, так как человек интенсивнее, чем другие организмы, изменяет физические условия среды. Чистота морских вод - результат фильтрации, осуществляемой разнообразными организмами, но особенно зоопланктоном. Большинство из этих организмов добывает пищу, отцеживая из воды мелкие частицы. Работа их настолько интенсивна, что весь океан очищается от взвеси за 4 года. Озеро Байкал исключительной чистотой своих вод во многом обязано веслоногому рачку эпишуре, который за год трижды процеживает его воду.

На земной поверхности нет химической силы, более постоянно действующей, а потому и более могущественной по своим конечным последствиям, чем живые организмы, взятые в целом. Химическое состояние наружной коры нашей планеты всецело находится под влиянием жизни и определяется живыми организмами, с деятельностью которых связан великий планетарный процесс – миграция химических элементов в биосфере. Жизнь на Земле – самый выдающийся процесс на её поверхности, получающий живительную энергия Солнца и приводящий в движение (круговорот веществ) едва ли не все химические элементы таблицы Менделеева. Жизнь сводится к непрерывной последовательности роста, самовоспроизведения и синтеза сложных химических соединений. Без переноса энергии, сопровождающего эти процессы, невозможно было бы ни существование самой жизни, ни образование надорганизменных систем всех уровней организации. Если бы солнечная энергия на планете только рассеивалась, то жизнь на Земле была бы невозможной. Чтобы биосфера существовала, она должна получать и накапливать энергию извне. И эта работа выполняется живыми организмами.

Список использованной литературы:

1. Киселёв В. Н. Основы экологии: Учеб. пособие. – Минск.: Унiверсiтэцкае, 2000.

2. Лапо А.В. Следы былых биосфер. – М., 1987.

3. Петров К. М. Общая экология: взаимодействие общества и природы: Учебное пособие для вузов. – СПб.: Химия, 1997.

Т.А. Акимова, A.П. Кузьмин, В.В. Хаскин

Экология. Природа — Человек — Техника

Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 343 с.

3.3. Экосистемы

Популяция или часть популяции какого-либо вида растений или животных может входить в состав разных сообществ, где она сочетается с различными наборами представителей других видов. Многовидовые сообщества организмов в природе — биоценозы (см. стр. 31) — образованы не случайным сочетанием видов, а таким их подбором, такими количественными соотношениями и такой пространственно-временной организацией, которые обеспечивают непрерывный круговорот веществ и четко распределенные потоки энергии. Этим достигается устойчивость экосистем.

Состав м функциональная структура экосистемы. Каждая экосистема имеет собственное материально-энергетическое обеспечение и определенную функциональную структуру, основанную на пищевых (трофических) взаимоотношениях (рис. 3.2). Эта структура составлена несколькими группами организмов, каждая из которых выполняет определенную работу в круговороте веществ. Организмы, относящиеся к одному такому звену, образуют трофический уровень, а последовательные связи между трофическими уровнями образуют цепи питания, или трофические цепи. В экосистему входят организмы, различаемые по способу питания — автотрофы и гетеротрофы.

Рис. 3.2. Упрощенная схема переноса веществ и энергии в экосистеме

— перенос веществ, — перенос энергии

Автотрофы (самопитающие) — организмы, образующие органическое вещество своего тела из неорганических веществ — в основном из углекислого газа и воды — посредством процессов фотосинтеза и хемосинтеза. Фотосинтез осуществляют фотоавтотрофы — все хлорофиллоносные (зеленые) растения и микроорганизмы. Хемосинтез наблюдается у некоторых почвенных и водных хемоавтотрофных бактерий, которые используют в качестве источника энергии не солнечный свет, а ферментативное окисление ряда веществ — водорода, серы, сероводорода, аммиака, железа.

Фотоавтотрофы (растения) составляют основную массу биоты и полностью отвечают за образование всего нового органического вещества в экосистеме, т.е. являются первичными производителями продукции — продуцентами экосистем. Синтезированная автотрофами новая биомасса органического вещества — это первичная продукция, а скорость ее образования — биологическая продуктивность экосистемы. Автотрофы образуют первый трофический уровень любой полночленной экосистемы.

Гетеротрофы (питающиеся другими) — организмы, потребляющие готовое органическое вещество других организмов и продуктов их жизнедеятельности. Это все животные, грибы и большая часть бактерий.

В отличие от автотрофов-продуцентов гетеротрофы выступают как потребители и деструкторы (разрушители) органических веществ. В зависимости от источников питания и участия в деструкции они подразделяются на консументов и редуцентов.

Консументы — потребители органического вещества организмов. К ним относятся:

— консументы I порядка — растительноядные животные (фитофаги), питающиеся живыми растениями (тля, кузнечик, гусь, овца, олень, слон);

— консументы II порядка — плотоядные животные (зоофаги), поедающие других животных, — различные хищники (хищные насекомые, насекомоядные и хищные птицы, хищные рептилии и звери), нападающие не только на фитофагов, но и других хищников. Существует немало животных со смешанным питанием, потребляющих и растительную и животную пищу — плотоядно-растительноядные и всеядные. Консументы I и II порядка занимают соответственно второй, третий, а иногда и следующий трофические уровни в экосистеме.

Особенную группу консументов составляют паразиты и симбиотрофы. И те и другие живут (по меньшей мере на протяжении части жизненного цикла) за счет веществ организма-хозяина. Это уже не только животные (черви, насекомые, клещи), но и различные микроорганизмы, а также некоторые грибы и растения. В отличие от паразитов, часто вызывающих заболевания, а иногда и гибель хозяина, симбиотрофы выполняют жизненно важные для хозяина трофические функции. Это мицелиальные грибы-микоризы, участвующие в корневом питании многих растений; клубеньковые бактерии бобовых, связывающие молекулярный азот; микробиальное население сложных желудков жвачных животных, повышающее перевариваемость и усвоение поедаемой растительной пищи.

Еще одну группу консументов образуют детритофаги, или сапрофаги — животные, питающиеся мертвым органическим веществом — остатками и продуктами жизнедеятельности растений и животных. Это различные черви, членистоногие (клещи, многоножки, личинки насекомых, жуки-копрофаги) и другие животные — все они выполняют функцию очищения экосистем. Детритофаги участвуют в образовании почвы, торфа, донных отложений водоемов.

Редуценты — бактерии и низшие грибы — завершают деструктивную работу консументов и сапрофагов, доводя разложение органики до ее полной минерализации и возвращая в среду экосистемы молекулярный азот, минеральные элементы и последние порции двуокиси углерода.

Все названные группы организмов в любой экосистеме тесно взаимодействуют между собой, согласуя потоки вещества и энергии. Их совместное функционирование не только поддерживает структуру и целостность биоценоза, но и оказывает существенное влияние на абиотические компоненты биотопа, формируя и поддерживая экологическую среду экосистемы.

Никакая часть экосистемы не может существовать без другой. Если по какой-либо причине происходит нарушение структуры экосистемы, исчезает группа организмов, вид, то по закону цепных реакций может сильно измениться или даже разрушиться все сообщество. Но часто бывает и так, что через какое-то время после исчезновения одного вида на его месте оказываются другие организмы, другой вид, но выполняющий сходную функцию в экосистеме. Эта закономерность называется правилом, замещения, или дублирования:

Принципиальное различие между потоками вещества и энергии в экосистеме заключается в том, что биогенные элементы, составляющие органическое вещество, могут многократно участвовать в круговороте веществ, тогда как поток энергии однонаправлен и необратим. Каждая порция энергии используется однократно. В соответствии со вторым законом термодинамики на каждом этапе трансформации энергии значительная ее часть неизбежно рассеивается в виде теплоты.

Рис. 3.3. Пример простой трофической пирамиды

Стабильность и развитие экосистем. В природных экосистемах происходят постоянные изменения состояния популяций организмов. Они вызываются разными причинами. Кратковременные — погодными условиями и биотическими воздействиями; сезонные (особенно в умеренных и высоких широтах) — большим годовым ходом температуры; от года к году — различными случайными сочетаниями абиотических и биотических факторов. Однако все эти колебания, как правило, более или менее регулярны и не выходят за границы устойчивости экосистемы — ее обычного размера, видового состава, биомассы, продуктивности, соответствующих географическим и климатическим условиям местности. Такое состояние экосистемы называется климаксным.

Климаксные сообщества характеризуются устойчивым динамическим равновесием между биотическими потенциалами входящих в сообщество популяций и сопротивлением среды. Постоянство важнейших экологических параметров обозначают как гомеостаз экосистемы. Устойчивость экосистемы тем. больше, чем больше она по размеру и чем богаче и разнообразнее ее видовой и популяционный состав.

Стремясь к поддержанию гомеостаза, экосистемы, тем не менее, способны к изменениям, к развитию, к переходу от более простых к более сложным формам. Масштабные изменения географической обстановки или типа ландшафта под влиянием природных катастроф или деятельности человека приводят к определенным последовательным изменениям состояния биогеоценозов местности — сукцессиям (от англ. succession — последовательность).

Различают первичную сукцессию — постепенное заселение организмами появившейся девственной суши, оголенной материнской породы (отступившее море или ледник, голые скалы и застывшая лава после вулканического извержения и т.п.). В этих случаях решающую роль играет процесс почвообразования. Начальное выветривание — разрушение и разрыхление поверхности минеральной основы под действием перепадов температуры и увлажнения — уже может быть использовано бактериями, лишайниками, а затем и редкой одноярусной пионерной растительностью. Ее появление, а с нею — симбиотрофов и мелких животных значительно ускоряет образование почвы и постепенное заселение территории сериями все более сложных растительных сообществ, все более крупными растениями и животными. Так система постепенно проходит все стадии развития до климаксного состояния.

Вторичные сукцессии имеют характер постепенного восстановления свойственного данной местности сообщества после нанесенных повреждений (последствий бури, пожара, вырубки, наводнения, выпаса скота, запуска полей). Возникшая в результате вторичной сукцессии климаксная система может существенно отличаться от первоначальной, если изменились некоторые характеристики ландшафта или климатические условия. Сукцессии происходят путем замещения одних видов другими и поэтому их нельзя приравнивать к реакциям гомеостаза.

Биомы. Наземные экосистемы, относящиеся к одной природно-климатической зоне имеют общую структуру доминирующей растительности и поэтому могут рассматриваться как единый большой биогеоценоз — биом. Биомы являются основными объектами экологической географии. Они различаются по климату, по многим особенностям флоры и фауны, по биологическому разнообразию, но в пределах каждого биома можно встретить множество сходных по приспособлению форм животных и растений, хотя происхождение их различно. В табл. 3.1 приведены ориентировочные данные о площади, биомассе и годовой продуктивности крупнейших биомов, охватывающих всю Землю. По ним можно судить не только о больших экологических различиях природных зон, но и о степени давления человека на природу планеты. Еще совсем недавно при составлении подобных таблиц и карт экологи пренебрегали участками суши, преобразованными человеком. Обращает на себя внимание, что 94% всей биомассы Земли сосредоточено в лесах, более половины — во влажных тропических лесах. Обрабатываемые земли, составившие 10% площади суши, дают такую же долю первичной продукции, уступая по продуктивности степям, которые вытеснены пашней.

Читайте также: