Кто наследники восьмой очереди

Обновлено: 17.06.2024

1. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 настоящего Кодекса.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

2. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146).

Комментарий к ст. 1141 ГК РФ

1. Гарантируя право наследования (ч. 4 ст. 35 Конституции), законодатель стремится обеспечить реализацию таких социально значимых задач, как преемственность в правах среди близких наследодателю лиц, защита интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов его семьи, прав кредиторов, а также предотвращение бесхозяйности имущества. Поэтому право наследования включает не только правомочие распоряжения имуществом на случай смерти, но и юридически обеспеченную возможность наследников на получение наследственной массы, а свобода наследования не является абсолютной и может быть ограничена законодателем в обоснованных и соразмерных пределах (см.: абз. 3 п. 4 Постановления КС от 16 января 1996 г. N 1-П // СЗ РФ. 1996. N 4. Ст. 408).

С учетом этого гражданско-правовое регулирование оснований наследования построено на приоритете наследования по завещанию (ст. 1111 ГК), которое связано с явно выраженным и надлежаще оформленным волеизъявлением наследодателя (см.: абз. 4, 5 п. 2 Определения КС от 30 сентября 2004 г. N 316-О // СЗ РФ. 2004. N 46 (ч. II). Ст. 4570). Наследование по закону, напротив, основывается на так называемой подразумеваемой воле, когда считается, что если бы наследодатель непосредственно и осознанно сделал волеизъявление, он равным образом распределил бы свое имущество между членами своей семьи (родителями, супругом, детьми) либо при отсутствии последних оставил бы его другим близким родственникам и (или) свойственникам (см. также: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, частям первой, второй, третьей (постатейный) / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М., 2004 (автор коммент. к ст. 1111 - А.А. Рубанов)).

Поэтому призвание к наследованию по закону возможно, только если наследодатель не выразил свою волю относительно судьбы имущества (завещание отсутствует (ст. 1111 ГК), или отменено без составления нового завещания (ст. 1130 ГК), или в нем определена судьба лишь части имущества (ст. 1120 ГК), или содержание завещания исчерпывается указанием на лишение отдельных наследников права на наследство (абз. 1 п. 1 ст. 1119 ГК)), либо выразил ее ненадлежащим образом (завещание признано недействительным полностью или в части (ст. 1131 ГК)) и (или) возникли предусмотренные законом обстоятельства, которые принимаются во внимание вне зависимости от воли наследодателя (в частности, несоблюдение правил об обязательной доле (абз. 2 п. 1 ст. 1119 ГК), отказ от наследства (непринятие наследства) наследниками по завещанию в силу разных причин (ст. ст. 1157, 1158 ГК), отсутствие подназначенных наследников (п. 2 ст. 1121 ГК), лишение права наследовать либо отстранение от наследования недостойных наследников (ст. 1117 ГК) и т.п.).

2. Указанные особенности нашли отражение в коммент. ст., которая, по сути, закрепляет принципы наследования по закону. Существуют некоторые разночтения в определении названий и количества принципов, однако различия вряд ли можно считать существенными (см.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2002. С. 145 (автор коммент. - П.В. Крашенинников); Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, частям первой, второй, третьей / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова (автор коммент. - Ю.С. Харитонова); Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. Н.И. Марышевой, К.Б. Ярошенко. М., 2006. С. 93 - 94 (автор коммент. - М.Л. Шелютто)).

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, включая наследующих по праву представления, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1141). Иными словами, наследники последующих очередей устраняются от наследования, если имеется хотя бы одно лицо, отнесенное к предыдущей очереди, и если это лицо не лишено по каким-либо причинам права наследования и намерено его реализовать. Так называемая скользящая очередь из нетрудоспособных иждивенцев (ст. 1148 ГК) является своеобразным исключением из правила о приоритетности предшествующих очередей. Поэтому наследники скользящей очереди, признающиеся наследниками восьмой очереди только при условии отсутствия наследников предшествующих очередей, наследуют наряду и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

4. Существо второго - семейного (кровно-родственного) - принципа раскрывается в возможности отнесения к числу наследников по закону лишь тех лиц, которые связаны с наследодателем семейными узами (супруг, усыновители и усыновленные, отчим (мачеха) и пасынки (падчерицы) (свойственники), нетрудоспособные иждивенцы), и (или) кровным родством (ближайшие родственники). Для целей наследственного права различают прямую восходящую (предки наследодателя) и нисходящую (потомки наследодателя) линии родства, а также боковую (не происходящие друг от друга родственники, которые имеют общего предка) линию, которая также может быть восходящей и нисходящей.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих наследника от наследодателя, не считая рождения последнего (абз. 2 п. 1 ст. 1145 ГК). В случае с боковыми линиями степень родства определяется суммированием числа рождений, отделяющих наследодателя от общего предка, с числом рождений, отделяющих этого предка от родственника. Например, родители для наследодателя являются родственниками по прямой восходящей линии первой степени родства, внуки - родственниками по прямой нисходящей линии второй степени родства, братья и сестры - родственниками по боковой линии второй степени родства, дяди и тети - родственниками по боковой восходящей линии третьей степени родства, племянники и племянницы - родственниками по боковой нисходящей линии третьей степени родства и т.д. (см. также: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. Н.И. Марышевой, К.Б. Ярошенко. С. 107 - 108 (автор коммент. - М.Л. Шелютто)).

5. Приведенное выше разделение семейных и кровно-родственных отношений носит достаточно условный характер, учитывая отсутствие в законодательстве определения семьи для целей наследственного права. Тем не менее оно позволяет обратить внимание на то, что к числу наследников по закону отнесены как лица, связанные с наследодателем ввиду факта своего рождения, так и те, кто состоит в отношениях с наследодателем в силу социально значимых юридических фактов (например, регистрации брака, усыновления, фактического воспитания, нахождения на иждивении). Принципиальным является то, что перечень возможных наследников по закону сформулирован в ст. ст. 1142 - 1148 ГК исчерпывающим образом. Соответственно, наличие семейных и кровно-родственных отношений для целей призвания к наследованию по закону имеет значение лишь тогда, когда лица являются указанными в законе членами семьи, родственниками и свойственниками.

6. Лица, претендующие на принятие наследства, обязаны доказать наличие соответствующих семейных и кровно-родственных отношений с наследодателем. Гражданский кодекс не устанавливает какого-либо перечня возможных доказательств. На практике в качестве доказательств принимаются документы, выданные в удостоверение актов гражданского состояния органами ЗАГС (в частности, свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака, об усыновлении, установлении отцовства, о перемене имени) и (или) компетентными органами иностранных государств (при наличии легализации таких документов) (п. 3 ст. 6, п. 1 ст. 8, ст. 13 Закона об АГС); метрические свидетельства (удостоверяют сведения о браке, рождении и т.п., внесенные в метрические книги до 1917 г.); вступившие в законную силу решения суда об установлении факта семейных или родственных отношений в случае невозможности иного документального подтверждения актов гражданского состояния (при отсутствии спора такие факты устанавливаются в особом производстве, в противном случае - в исковом); а также, если они в совокупности с другими документами подтверждают соответствующие отношения наследников с наследодателем (принцип комплексности оценки), справки о родственных или иных отношениях, выданные организациями по месту работы или жительства; записи в паспортах о детях, о супруге; справки органов социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца и т.п. (см. также п. 31 Приказа Минюста РФ от 15 марта 2000 г. "Об утверждении методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации" // Бюллетень Минюста. 2000. N 4).

Вместе с тем предъявления подобных доказательств не требуется при наличии удостоверенного нотариусом заявления о согласии всех остальных наследников, принявших наследство и представивших такие доказательства, на включение в число наследников лиц, которые лишены возможности подтвердить наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону (абз. 2 ст. 72 Основ законодательства о нотариате).

7. В соответствии с п. 2 коммент. ст. содержание третьего принципа равенства наследственных долей заключается в том, что наследники в рамках одной очереди наследуют в равных долях. Такое положение призвано обеспечить юридическое равенство всех участников наследственного правоотношения. Наследственной долей является не конкретное имущество, а выраженная в арифметической форме (дробью или в процентах) доля в праве на всю наследственную массу. Например, в случае призвания к наследованию обоих родителей наследодателя, супруга и ребенка доля каждого наследника будет составлять 1/4 (25%) в праве на все имущество наследодателя.

В качестве исключения в п. 2 коммент. ст. указано, что правило о равенстве наследственных долей не распространяется на наследников по праву представления. Однако такое изъятие достаточно условно и вызвано особенностями указанного института (см. коммент. к ст. 1146 ГК). С точки зрения прав непосредственных наследников той или иной очереди, призванной к наследованию, равенство долей сохраняется, поскольку между собой наследники по праву представления делят, причем тоже поровну, лишь ту долю, которая причиталась бы их родственнику, умершему до открытия наследства или одновременно с наследодателем.

Вместе с тем общее правило о равенстве наследственных долей может быть изменено в установленном порядке по воле самих наследников, призванных к наследованию. Если речь не идет об обязательной доле, наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (см. коммент. к п. п. 1, 2 ст. 1158 ГК). Такое законодательное решение оправдано, поскольку основано на учете гражданско-правовой природы права наследования.

Судебная практика по статье 1141 ГК РФ

В силу положений пунктов 1, 2 статьи 1141 Гражданского кодекса Российской Федерации наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 названного Кодекса. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146).

В силу пункта 1 статьи 1141 Гражданского кодекса Российской Федерации наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 указанного кодекса. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданка М.А. Кровелес просит признать не соответствующим статьям 19 (часть 1) и 35 (часть 4) Конституции Российской Федерации примененный в деле с ее участием пункт 1 статьи 1141 ГК Российской Федерации, согласно которому наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 данного Кодекса; наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

Согласно ст. 1111 ГК РФ наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. На сегодняшний день ГК РФ устанавливает восемь очередей наследников. Наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию при отсутствии наследников предшествующих очередей, либо в случае, если никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

В соответствии со ст. 1146 ГК РФ по праву представления наследуют внуки наследодателя и их потомки, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), двоюродные братья и сестры наследодателя в случае, если наследник по закону умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, перешедшая по праву представления к его соответствующим потомкам, делится между ними поровну. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, а также признанного недостойным наследником.

На основании ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители умершего. К наследованию призываются также дети, родившиеся после смерти наследодателя. Ребенок, в отношении которого его родители или один из них были лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства.

Что касается усыновленных детей и усыновителей, то ГК РФ в ст. 1147 приравнивает их в личных неимущественных и имущественных правах к родственникам по происхождению. Соответственно, они входят в число наследников первой очереди. Усыновленные дети не наследуют по закону после своих родственников по происхождению, то есть биологических родителей, а биологические родители не наследуют по закону после усыновленных детей. Вместе с тем Семейный кодекс Российской Федерации в п. 3 ст. 137 предусматривает возможность сохранения личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей при усыновлении ребенка одним лицом по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина. В этом случае усыновленный ребенок наследует по закону после смерти родственников по происхождению, которые, в свою очередь, наследуют в случае смерти усыновленного ребенка.

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Согласно ст. 1143 ГК РФ во вторую очередь к наследованию призываются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери.

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

В ст. 1144 ГК РФ наследниками третьей очереди выступают полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

При отсутствии наследников первой, второй и третьей очереди ст. 1145 ГК РФ наделяет правом наследования по закону родственников наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

Так, в качестве наследников четвертой очереди к наследованию призываются родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя; в качестве наследников пятой очереди — родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди — родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). При отсутствии наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди

по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

При недостаточности документов, подтверждающих родственные отношения и их степень, вопросы об установлении соответствующих юридических фактов (факта родственных или брачных отношений, факта регистрации тех или иных событий, факта иждивенчества и т.п.) разрешаются в судебном порядке.

Следует отметить, что законодатель предусматривает особый режим наследования по закону для нетрудоспособных лиц, находящихся на иждивении наследодателя (ст. 1148 ГК РФ). Так, если гражданин, нетрудоспособный ко дню открытия наследства, относится к числу наследников по закону, но не входит в круг наследников призываемой очереди, то он наследует по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди при условии, что не менее года до смерти наследодателя находился на его иждивении. При этом не имеет значения, проживал ли такой гражданин совместно с наследодателем или нет. Факт совместного проживания выступает основанием для наследования только в том случае, если нетрудоспособный гражданин не является наследником по закону, но при этом находился на иждивении наследодателя и проживал совместно с ним не менее года до его смерти. При наличии других наследников по закону такие нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, а при отсутствии других наследников по закону — самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

В качестве гарантии прав отдельных категорий родственников наследодателя закон устанавливает правило об обязательной доле в наследстве при наличии завещания. Так, в соответствии со ст. 1149 ГК РФ правом на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания, обладают несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Указанные лица наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

Кроме того, особые гарантии предусмотрены при наследовании пережившего наследодателя супруга: согласно ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии с правилами о совместной собственности супругов, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными ГК РФ. Иное может быть предусмотрено совместным завещанием супругов или наследственным договором.

В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество, составляющее наследственную массу, признается выморочным и переходит в собственность городского или сельского поселения, муниципального района, городского округа, города федерального значения, субъекта Российской Федерации, Российской Федерации.

умерший гражданин, имущество которого переходит другим лицам в порядке наследования. лицо, имеющее право наследовать имущество умершего по завещанию или по закону. Наследником считается лицо, находящееся в живых в день открытия наследства, а также дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. принадлежащая собственнику часть имущества, находящегося в собственности двух или более лиц (общей собственности). лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. совершеннолетнее лицо, взявшее ребенка, подлежащего усыновлению, на воспитание в семью на основаниях и в порядке, предусмотренных Семейным кодексом РФ. юридические и физические лица, заключающие или заключившие между собой договор. Стороной договора может быть государство (Российская Федерация, ее субъекты), которые выступают на равных началах с иными участниками гражданско-правовых отношений. несовершеннолетние либо совершеннолетние лица, достигшие возраста 60 и 65 лет (женщины и мужчины соответственно), лица, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы, а также иные категории граждан, предусмотренные законодательством.

Смерть близкого человека — большая утрата, которую сложно пережить. На фоне похоронных мероприятий и бумажной волокиты возникают вопросы о том, как быть с имуществом покойного и как поступить, если жизнь человека оборвалась внезапно и он не успел оставить завещание.

В этой статье вы узнаете о порядке правопреемства, закрепленном в законе, а также о категории наследников восьмой очереди.

Очереди наследования по закону

Процесс наследования регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации (ч. 3, раздел 5). Закон устанавливает очередность, основанную на степени родства с покойным.

Сформировано 8 очередей наследования:

- Супруги, дети, родители и внуки (по праву представления).

- Родные братья и сестры (включая лиц, имеющих общего отца или мать с покойным), дедушки и бабушки, а также племянники и племянницы (по праву представления).

- Дяди и тети, двоюродные братья и сестры (по праву представления).

- Прадедушки и прабабушки.

- Двоюродные внуки и внучки, бабушки и дедушки.

- Двоюродные правнуки и правнучки, племянники и племянницы, дяди и тети.

- Отчим, мачеха, пасынки и падчерицы.

- Нетрудоспособные иждивенцы.

Имущество покойного делится на равные части среди представителей одной группы. За неимением членов одной из очередей право на наследство передается следующей группе наследников.

Справка. Наследование по праву представления возникает в случае кончины законного наследника. Наследственное право переходит к его наследникам. Например, получить квартиру гражданина П. должен был его сын, но он погиб за месяц до смерти отца. Поэтому наследником вместо него становится его дочь — внучка гражданина П.

Кто входит в восьмую очередь

Отдельного внимания требует восьмая категория претендентов на наследство. К ней относятся нетрудоспособные граждане, которые находились на попечении усопшего.

Рассмотрим, кто относится к категории неработоспособных граждан:

- инвалиды 1 и 2 групп (и 3 группы — по решению врача в случае неблагоприятного протекания болезни);

- несовершеннолетние граждане до достижения 16 лет (при получении образования очно — до 18 лет);

- студенты, получающие высшее образование в очной форме (до 23 лет);

- пенсионеры, которые не ведут трудовую деятельность;

- лица, лишившиеся опекунов;

- граждане, не способные трудиться в силу определенных причин.

Хотя их относят к последней очереди наследников, иждивенцы имеют больше возможностей получить собственность умершего, чем представители вышестоящих очередей.

Наследников 8 группы условно можно разделить на две категории:

- Неработоспособные граждане, находящиеся на содержании умершего и связанные с ним родственной связью.

- Иждивенцы наследодателя, не имеющие с ним кровных уз.

Нетрудоспособные граждане, находившиеся на иждивении умершего на протяжении года, могут быть наследниками на равных условиях с лицами, которые призываются к наследованию. При отсутствии иных наследников по закону иждивенец вступает в наследство согласно своей очереди.

Требования к наследникам

Гражданин считается иждивенцем, если он нетрудоспособен, находится на полном содержании иного лица и регулярно получает от него материальную помощь, которая является его главным средством к существованию.

Как уже было сказано, наследников 8 очереди можно разделить на две группы. Требования к ним будут отличаться.

Если нетрудоспособный гражданин — родственник усопшего (а значит, принадлежит к одной из 7 групп наследования), к нему предъявляются такие требования, как:

- нетрудоспособность на момент открытия наследства;

- нахождение не менее года на содержании умершего.

При отсутствии родственной связи с умершим к имеющимся требованиям добавляется факт проживания не менее года с покойным под одной крышей на момент смерти.

Необходимые документы

Для каждого наследника существует стандартный набор бумаг, необходимых для вступления в наследство:

-

;

- удостоверение личности;

- заявление о желании вступить в наследство;

- документы, подтверждающие родственную связь (при вступлении в права наследования на основании принадлежности к одной из очередей);

- информация о прописке, месте жительства усопшего и лицах, проживающих/прописанных с ним.

Перечень дополнительных документов зависит от объекта наследования. Нетрудоспособным лицам также необходимо доказать свой статус иждивенца наследодателя, предъявив:

- документ, доказывающий нетрудоспособность (зависит от категории нетрудоспособности: например, пенсионное удостоверение или справка, подтверждающая обучение в вузе);

- выписка о нахождении гражданина не менее года под опекой умершего и получении от него финансовой помощи до момента смерти;

- справка с места жительства, свидетельствующая о совместном проживании с покойным не менее года (для лиц, не входящих в число родственников).

Заключение

Если вы принадлежите к 8 очереди наследования, то по закону вы имеете право получить наследство на равных условиях с членами вышестоящих очередей. Необходимо лишь официально подтвердить статус иждивенца и соблюсти все условия, особенно если вы не состоите в родстве с покойным.

Часто после смерти человека обнаруживается, что его воля в отношении имущества не закреплена в завещательном документе. Тогда происходит наследование по закону. Лица, связанные с умершим кровными узами, становятся наследниками. Претенденты распределяются в порядке очередности, по родственной близости к наследодателю.

Российское законодательство предусматривает два порядка наследования – по завещанию и по закону. С наибольшей полнотой воля наследодателя осуществляется в завещании. Он вправе отдать нажитое имущество кому пожелает, включая посторонних людей. При отсутствии закрепленной в завещании воли покойного, распределение наследства происходит по закону. Закон признает 8 очередей наследования: семь основаны на кровной и семейной близости, к восьмой относятся иждивенцы. ГК РФ устанавливает порядок очереди наследников, в котором они призываются законодателем к вступлению во владение имуществом.

Кто является наследником первой очереди?

Перед лицом закона самыми близкими носителями кровных уз для наследодателя являются:

- законный супруг;

- дети;

- родители;

Они-то и составляют группу наследников первой очереди. Все материальные ценности делятся между ними, если, конечно, покойный не завещал свою собственность третьему лицу. Тогда первоочередным наследникам будет принадлежать незавещанная часть имущества.

Супруг

Если ушедший из жизни человек содержал как родных детей, так и усыновленных, то обе категории имеют равные права на получение доли в наследстве. При этом усыновленные дети уже не могут претендовать на имущество своих биологических родителей. Неусыновлённые дети не являются первоочередными наследниками – закон относит их к 7-й очереди.

Ребенок, не достигший совершеннолетия, имеет наследственные права даже в том случае, когда родился после смерти своего отца.

Родители наследодателя

Иногда бывает, что отец или мать человека были в свое время лишены родительских прав и не занимались его воспитанием. Такие родители не могут претендовать на имущество своих взрослых детей.

Обратите внимание: закон защищает интересы родителей, выполнивших свой долг, но обиженных своими детьми: если наследодатель не внес в завещание отца или мать, потерявших трудоспособность, они в любом случае получат обязательную долю наследства.

Схема наследников

Актуальным порядок наследования по закону становится в одном из следующих случаев:

- когда нет завещания,

- когда имеется не вошедшая в него часть имущества,

- когда кто-либо из наследников написал отказ от вступления наследство.

Тогда начинает действовать установленный законом порядок наследования. Номер очереди наследников указывает на характер родственных связей с умершим. При отсутствии первоочередных претендентов, право на собственность покойного получают его родные со 2-й по 4-ю очередь:

- братья и сестры,

- дядья и тетки,

- деды и прадеды.

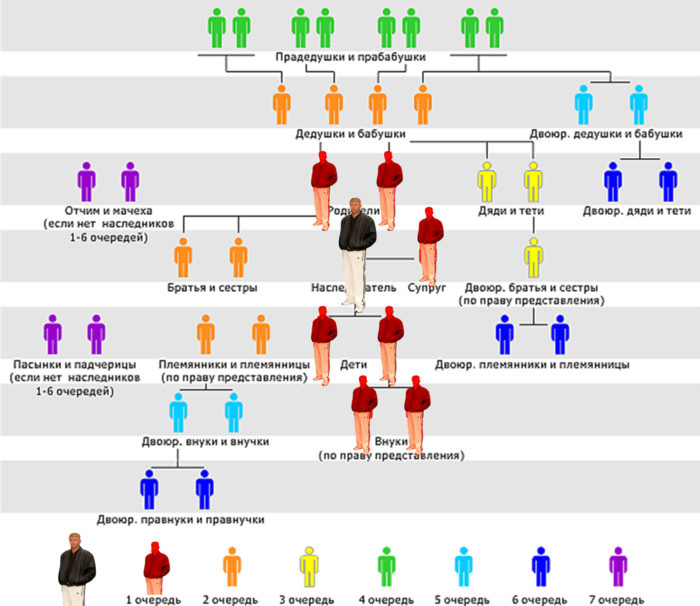

На схеме внизу представлена связь степеней родства с порядком наследования имущества.

Распределение имущества регулируют два принципа.

- В любой очереди наследственная масса делится поровну.

- Следующая по порядку очередь становится актуальной, когда не осталось участников более ранних очередей.

Особые категории наследников

Наследники по представлению

Группы наследников по представлению имеются в первых трех очередях. Это дети, представляющие своего родителя, которого на момент открытия наследства уже нет в живых.

- Если сын или дочь наследодателя умирает раньше распределения наследства, наследуют их дети, которые покойному приходятся внуками.

- Племянники наследодателя представляют перед лицом закона его брата/сестру, которые бы при жизни наследовали во вторую очередь.

- Двоюродные братья и сестры обладают правом представления дяди/тети покойного в среде наследников 3-й очереди.

Доля умершего наследника распределяется поровну между его потомками.

Иждивенцы

Схема наследования показана на иллюстрации:

Обязательные наследники

Свободное распоряжение имуществом завещателя ограничивается статьей 1149 ГК РФ. Она отражает интересы социально незащищенных лиц, которые должны получить свою долю независимо от завещания и степени родства. Ведь лишаясь наследства, они теряют средства к существованию. Если они не внесены в завещание, то получают ½ той доли, которая положена им по закону как участникам первой очереди. В число обязательных наследников входят:

- несовершеннолетние дети (родные и усыновлённые);

- иждивенцы;

- неработающие лица старше 60 лет ;

- инвалиды.

Недостойные наследники

В судебной практике встречаются случаи признания наследника недостойным. Это может происходить в следующих случаях:

- недостойный претендент не выполнял обязанности, возложенные на него судом по отношению к наследодателю (не платил алименты, не обеспечивал уход);

- он совершал преступные действия (вымогательство, побои, убийство, обман, шантаж) против лица, оставившего наследство или против других наследников.

Если противоправные поступки были доказаны, недостойный претендент лишается прав наследования своей доли.

Оспаривание завещания

Последнюю волю наследодателя родственники узнают только после его смерти. Может оказаться, что он завещал свое имущество конкретным лицам, а наследники первой очереди остались обделенными. Они могут применить процедуру оспаривания завещания и добиться отмены пунктов, нарушающих их законное право.

- Оставшийся в живых супруг вправе потребовать причитающуюся ему половину совместной собственности, и тем самым, уменьшить долю наследника по завещанию.

- Родитель на пенсии и несовершеннолетний ребенок являются владельцами обязательной доли – в любом случае они должны получить половину от причитающейся им по закону части наследства, даже если оно завещано другому человеку.

Если наследодатель хочет отдать, к примеру, квартиру лицам, взявшим на себя труд досматривать его или ухаживать во время тяжелой болезни, ему лучше оформить на неё договор дарения. Тогда эта часть недвижимости не войдет в наследственную массу, оспорить её будет труднее.

Ничтожное завещание

В случае, когда умерший оставил кого-либо из близких родственников без наследства, обделенное лицо может попробовать доказать ничтожность завещательного документа. Завещание не имеет юридической силы и будет признано ничтожным, если были нарушены основные требования к его оформлению:

- отсутствует подпись второго свидетеля;

- документ не заверен нотариусом,

- подлинность подписей вызывает сомнения,

- имена в завещании не соответствуют написанию имен в паспорте;

- отсутствие даты и места подписания завещания и прочее.

В таких случаях завещание признается недействительным без судебного разбирательства.

Оспоренное завещание

Правильно оформленный и нотариально заверенный документ можно оспорить только в суде. Основания для судебного иска:

- имеются доказательства, что наследодатель подписывал документ под влиянием угроз или шантажа;

- психическое здоровье завещателя было нарушено, он не отдавал отчета своим действиям;

- при составлении завещания он оперировал ложной информацией в отношении потенциальных наследников, которые были оклеветаны.

На суде истец (обделенное лицо) должен представить доказательства, подтверждающие обоснованность своих претензий. Сложность заключается в том, что оспорить завещание можно только после смерти наследодателя. Сбор справок, свидетельских показаний, косвенных улик, касающихся умершего человека – непростое дело.

Иск о признании завещания недействительным лучше всего подать в течение 6 месяцев после смерти завещателя, пока наследники не вступили в права и не распорядились имуществом по своему усмотрению.

По закону оспорить завещательный документ в суде наследники имеют право в течение года.

Доказательство ничтожности сделки закон ограничивает сроком до 3-х лет.

Госпошлина и сроки вступления в наследство

Вступление в наследство стоит денег. Госпошлина – нотариальный тариф – это плата за услугу по оформлению документов. После оплаты госпошлины нотариус выдает свидетельство о праве на наследство, без которого новый собственник не может зарегистрировать на себя полученное имущество.

От чего зависит цена нотариального тарифа

Цена госпошлины зависит от трех факторов:

- степень родства с наследодателем;

- стоимость наследственной доли;

- способ оценки полученного имущества.

Для родственников первой очереди нотариальный тариф составляет 0,3% от стоимости всех материальных ценностей, которые достались каждому из них. Лица 2-8 очередей должны будут заплатить 0,6% от доставшейся им доли.

Существуют льготные категории населения, которые пошлину не платят:

- дети до 18 лет;

- родственники и иждивенцы, проживавшие с наследодателем на одной жилплощади вплоть до его смерти;

- наследники человека, погибшего при исполнении служебного долга.

- получатели банковских вкладов и выплат по страховкам;

- люди, отмеченные особыми государственными наградами и званиями.

Инвалиды I и II группы платят половину наследственного тарифа.

Оценка наследства

Для расчета госпошлины наследники должны представить нотариусу отчет об оценке их новой собственности. Оценка наследственной доли производится различными способами.

- Инвентаризационная цена – определяется оценщиком Бюро технической информации (БТИ). Стоимость имущества по оценке БТИ — самая низкая, что дает существенную экономию при уплате госпошлины.

- Кадастровая стоимость – определяется для объектов недвижимости, земельных владений, внесенных в Росреестр. Послав запрос в Кадастровую палату Росреестра, наследник получает справку о стоимости интересующего его имущества, которую и представляет нотариусу.

- Рыночная стоимость – определяется государственными и независимыми оценщиками. Такая оценка – самая высокая, соответственно, и госпошлина по ней самая большая. Движимое имущество и мелкие ценности (машины, драгоценности, мебель и т. д.) можно оценить только по рыночной стоимости.

Способ оценки имущества выбирает наследник, нотариус обязан рассчитать госпошлину по любому из представленных отчетов.

Срок вступления

Срок вступления в наследство – 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Наследники в течение этого срока пишут заявление о согласии принять наследство или об отказе от него.

Существует возможность продления срока вступления еще на 6 месяцев – но только через суд. Гражданин должен доказать, что у него были уважительные причины, помешавшие своевременному вступлению в наследство (болезнь, длительная командировка и т. д.). Лица, которые имеют право на наследство, но вовремя не оформили его, могут это сделать по истечении 6 месяцев, только если докажут суду, что фактически распоряжались им после смерти наследодателя.

Пакет документов для вступления в наследство

Прежде, чем принести нотариусу заявление о вступлении в наследство, необходимо собрать основной пакет документов:

- справка о кончине наследодателя;

- свидетельства о родственных связях с ним;

- справка с места жительства (или домовая книга) со списком всех жильцов;

- завещание;

- паспорт или свидетельство о рождении заявителя;

- конкретно по каждой части наследства (квартира, дом, земля, машина, ценные бумаги) нотариусу будут нужны дополнительные справки и документы.

Заключение

Получение наследства – важный период в жизни родственников ушедшего из жизни человека. Избежать конфликтов, долгих судебных разбирательств, напрасных финансовых трат поможет знание основных принципов наследования. Приоритет воли завещателя, очередность наследования по закону, ограниченный срок вступления в наследство, размер госпошлины – вот тот минимум, который должен знать каждый наследник.

Если у вас остались вопросы, задайте их по бесплатным телефонам горячей линии:

Читайте также: