Когда отменили крестьянское право

Обновлено: 30.06.2024

Крепостное право

Становление крепостного права в России историки связывают с событиями XV—XVI веков, когда начало ограничиваться право перехода крестьян из одной вотчины в другую.

165 лет назад Великобритания и Франция объявили войну России, поддержав Турцию. Чуть позже к ним присоединилась Австрия. С этого.

По его словам, крепостное право утратило свою логику в эпоху Екатерины II, которая воплощала в жизнь подписанный её мужем манифест о вольности дворянства.

Как отметил в беседе с RT профессор кафедры истории России МПГУ Леонид Ляшенко, изначально крепостное право было фундаментом, на котором строилась Российская империя, и периода дворянской культуры без него бы не было. Но в конце XVIII века оно превратилось в отжившую традицию, раскалывающую общество и сдерживающую развитие страны.

По словам историков, крестьяне находились практически в неограниченной власти помещиков, которые их покупали и продавали, ссылали в Сибирь, подвергали телесным наказаниям, отбирали у них любое личное имущество. Крепостные долгое время были лишены даже права жаловаться властям на жестокость барина.

Первой попыткой ограничить своеволие помещиков эксперты называют указ императора Павла I, который в 1797 году запретил принуждать крепостных к работе на барина по воскресеньям и рекомендовал ограничить норму эксплуатации крестьян дворянами половиной оставшегося рабочего времени, то есть тремя днями.

Указ о вольных хлебопашцах 1803 года предусматривал освобождение крепостных по обоюдному согласию с помещиком за выкуп. В дальнейшем Александр I освободил крестьян в Прибалтике, запретил давать объявления о продаже крепостных без земли и продавать крестьян на ярмарках, лишил помещиков права отправлять людей в Сибирь или на каторгу.

Николай I называл крепостное право злом, создавал секретные комитеты и издавал указы для ограничения крепостного права, но не затрагивал его основ, считая полное освобождение крестьян преждевременным.

Крестьянская реформа

По его словам, ранее сопротивление дворянства было главным фактором, сдерживающим отмену крепостного права. Однако в ситуации, когда малопродуктивный труд крепостных сдерживал экономическое развитие страны и ставил под риск сам статус великой державы, мнение противников реформ перестало быть решающим.

10 апреля 1883 года в России заработал Крестьянский поземельный банк. Новое финансовое учреждение было призвано решить земельный.

В 1856 году Александр II на встрече с представителями дворянства Московской губернии заявил, что лучше ликвидировать крепостное право сверху, чем ждать, пока это начнёт происходить снизу. Царь стал создавать комитеты по крестьянскому делу, официально занявшиеся разработкой проекта реформы.

В 1858 году общее количество крепостных в России оценивалось примерно в 23 млн человек. Из 65 российских губерний и областей в девяти вообще не было крепостных (в Прибалтике, на Дальнем Востоке, в казачьих землях и на части Закавказья), ещё в четырёх жили всего по несколько лично зависимых крестьян.

В 1859 году для рассмотрения проектов, подготовленных губернскими комитетами, были созданы специальные Редакционные комиссии, в состав которых входили сторонники реформ. Прошедший через Редакционные комиссии и принятый Главным комитетом по крестьянскому делу проект реформы был под влиянием Александра II поддержан Госсоветом.

Манифест даровал личную свободу всем помещичьим крестьянам. С этого момента они могли самостоятельно приобретать имущество, вступать в брак, заключать договоры. Но помещики сохраняли право собственности на землю, предоставляя бывшим крепостным личные усадьбы за выкуп и полевые наделы в постоянное пользование. За это крестьяне некоторое время после реформы должны были отбывать барщину либо платить оброк.

Следующим этапом освобождения крестьян становился выкуп ими земельных наделов. Большую часть средств за наделы выплачивало правительство, предоставлявшее бывшим крепостным кредит примерно под 6% годовых на 49 лет. В дальнейшем это привело к возникновению у многих крестьян огромных долгов.

Размеры наделов колебались в зависимости от региона. При этом, если надел, которым ранее пользовались крепостные, был больше принятой в конкретном регионе нормы, от него отрезалась часть в пользу помещика. Нарезка земель чаще всего была произведена таким образом, чтобы сделать их обработку максимально неудобной для крестьян, заставить их арендовать дополнительные земли у помещика, спрашивать его разрешения на доступ к различным объектам сельскохозяйственной инфраструктуры.

По словам Леонида Ляшенко, из-за того, что интересы крестьян не были учтены в полной мере, реформу 1861 года в историографии часто называют половинчатой, однако её нельзя оценивать без учёта условий, в которых она проводилась.

Как заявил Виталий Захаров, в целом реформа 1861 года носила прогрессивный характер, так как покончила с феодальными пережитками и способствовала развитию в России капиталистических отношений. Но полностью снять общественные противоречия, связанные с низким уровнем жизни крестьян, она не смогла. В дальнейшем это привело к масштабным социальным потрясениям.

Из этой статьи вы узнаете, когда в России отменили крепостное право, кто отменил и почему.

Много веков на Руси существовали феодалы и крестьяне. Одни порабощали других и заставляли работать на земле. Но вскоре простой народ был освобожден и крепостное право было отменено. Кто это сделал и когда? Ответы на этот вопрос ищите в данной статье.

Когда, в каком веке отменили крепостное право в России?

Дата отмены крепостного права

Крепостное право впервые появилось в 11 веке в Киевской Руси и просуществовало вплоть до 19 века. Когда, в каком веке отменили крепостное право в России? Раскрепощение населения происходило в несколько этапов:

- Первым шагом стал Манифест о трехдневной барщине. Он был подписан 5 апреля (по новому стилю) 1797 года в день коронации Павла I. Согласно этому документу крестьяне должны были трудиться на помещика три дня в неделю, а воскресенье объявлялось выходным днем.

- Второй шаг сделал император Александр I. Он 20 февраля 1803 года издал указ о Свободных хлебопашцах. В этом приказе говорилось о возможности получения своего надела земли и вольной для крепостного, если тот будет в состоянии выкупить себя. Также в 1808 году запретили продавать холопов на ярмарках, а с 1833 года разлучать членов одной семьи.

- С 1816 по 1819 годы крепостничество постепенно упраздняли на прибалтийской территории Российской империи.

- Окончательную точку в крепостном праве поставил Манифест Александра II от 19 февраля 1861 года.

Правда отмена была в основном на бумаге, так как большинство крестьян находились в сильной материальной зависимости от помещика и далеко не всегда имели собственное жилье и могли себя обеспечить.

Кто отменил крепостное право в 1861 году: какой царь, император, какой Александр?

Александр II отменил крепостное право

На протяжении долгих лет крепостное право было обязательным, в отношении многих крестьянских семей. Никто не смел, пойти против установленных правил, каждый подчинялся и следовал законам. Крестьяне вынуждены были работать, на благо своих хозяев, которые с удовольствием пользовались плодами чужих трудов.

Как говорилось выше, все изменилось, когда пришел к власти царь Александр II, пересмотревший закон о крепостном праве и 19 февраля 1861 года подписал Манифест. Благодаря отмене крепостного права крестьяне могут быть свободны и не завесить от выше поставленных людей. Правитель принял такие меры, потому, что боялся бунта среди крестьянского народа. Если бы император не принял такое решение, возможно в скором времени, крестьяне сами бы себя освободили, устроив всеобщую забастовку.

Важно знать: После принятия нового закона, наступил переломный момент в истории России. Благодаря Александру II, каждый житель на Руси стал независимым и мог распоряжаться своей жизнью, как ему захочется. Кто знает, как бы жило современное общество, если бы не отмена крепостного права в 1861 году, возможно государство развивалось бы совсем по-другому.

Крепостное право на Руси можно назвать формой рабовладельчества, которая распространялась лишь на бедных сельских жителей. После того, как в 1856 году, было проиграно Крымское сражение, было невооруженным взглядом видно, что Россия отстает в развитии от других стран. На протяжении последующих нескольких лет, Александр II прикладывал все усилия для развития своей державы и улучшения жизни подданных, в том числе и простых крестьян.

Почему отменили крепостное право?

Причины отмены крепостного права

Крепостничество — это тяжелая ноша для крестьян, которые полностью зависели от помещиков и не имели своих средств к существованию. Поэтому император решил отменить эту систему. Но существуют и другие причины, почему отменили крепостное право. Вот основные из них:

Кроме этого крепостное право, как форма рабовладельчества, претерпело осуждений всеми слоями общества того времени.

Отмена крепостного права

Конечно же, отмену крепостного права поддерживают все россияне. Ведь современные люди представляют, насколько тяжело жилось простым крестьянам, которые должны были существовать в подневолье и работать на барина.

Интересно: Многие историки и правоведы уверены, что крепостное право — это самое лучшее и светлое, что было у России того времени.

Бояре давали средства существования крестьянам, а те в свою очередь трудились на их земле.

Отмена крепостного права

- Крестьяне уже устали от крепостничества и были готовы к восстаниям.

- Если не отменить крепостное право, то простой народ восстанет и освободит себя сам.

- Но это приведет к подрыву финансовой системы и экономики России.

Поэтому было решено отменить крепостное право именно указом императора.

Почему Екатерина не отменила крепостное право?

Екатерина не отменила крепостного права

Екатерина была великой правительницей. Часто у тех, кто изучает историю, возникает вопрос, почему же именно Екатерина не отменила крепостное право? Вот ответ:

- Императрица активно прописывала правовые нормы и издавала указы. Она хотела выработать новые своды законов.

- Вновь изданный указ был своего рода инструкцией к выяснению народных нужд и пожеланий.

- Благодаря такой инструкции планировалось создать совершенно новые для страны законы.

- Но в комиссии только несколько ее членов выступили за облегчение участи крестьян. Они предлагали уменьшить крестьянские повинности и даже были готовы внести новшества в закон, позволяющий передавать крестьян в распоряжении специальной комиссии, которая занималась бы назначением размера повинности в пользу барин.

- При этом большая часть помещиков были против такого нововведения, и они стали рьяно защищать крепостничество и свои привилегии.

- Перечить им императрица не могла, так как боялась потерять власть и трон.

После комиссия была распущена, а указ отменен за ненадобностью. Все, касательно крепостничества, осталось на прежних местах, и простой народ продолжал нести свою ношу крепостничества.

Почему Александр I и Николай I не отменили крепостное право?

Александр I и Николай I не отменили крепостное право

Александр I тщетно пытался отменить крепостное право, так как во время его правления крепостнические настроения были еще очень сильные. У царя не было поддержки среди помещиков, и императору ничего не оставалось, как исполнять их волю. Общественных сил, которые выступали бы против крепостничества в то время, и царю не на кого было положиться.

Николай I переживал о том, что отмена крепостничества принесет еще больше проблем. Он знал, что крепостное право — это зло, но император опасался, что произойдут общественные волнения. Он боялся вводить новшества по отношению к отмене крепостничества, чтобы не стало еще хуже.

Природа крепостного права

Христофоров: Пайпс — яркий представитель тоталитарной школы в западной историографии, которая пыталась объяснить все особенности исторического процесса в России якобы существовавшей у русских на протяжении веков склонностью к авторитаризму. Поэтому для Пайпса крепостное право — не более чем метафора, иллюстрирующая эту склонность. К современной науке такой подход имеет мало отношения.

Потому что сейчас ясно, что крепостного права как единой и неизменной системы доминирования и организации хозяйства никогда не существовало, как, впрочем, и рабства. Многие современные историки (например, Алессандро Станциани) вообще считают, что очень сложно провести грань между свободным трудом и несвободным. Даже по отношению к классическому капитализму британского образца едва ли уместно говорить о свободе, поскольку английские рабочие фактически были бесправны.

Чем же тогда было крепостное право?

Обмолот хлеба ручными цепами. Начало ХХ века

Скажем, в оброчной деревне, как показала недавно Трейси Деннисон, крепостные крестьяне были порой гораздо свободнее представителей иных формально свободных сословий. Они покупали и продавали землю, передвигались по всей России, совершали различные финансовые операции. При этом речь не о кучке крепостных предпринимателей-толстосумов, а о гораздо более широком явлении. Разве это похоже на хрестоматийное рабство с бараками и надсмотрщиками?

В то же время в малоземельных и барщинных регионах — скажем, в какой-нибудь Тамбовской или Полтавской губернии — большинство крестьян прозябало на крошечных клочках земли в нищете и бесправии.

Если Пайпс — сторонник политического детерминизма, то Леонид Васильевич в 90-е годы пришел к детерминизму географическому. Милов считал, что российский климат и зона рискованного земледелия предопределили скудость доступных обществу ресурсов и заставили государство жестко их контролировать и распределять (отсюда и крепостное право). Но ведь ясно, что сводить к природно-климатическим условиям все разнообразие исторического процесса нельзя.

Чем же тогда можно объяснить крепостное право?

Возвращаясь к первому вопросу: вы согласны с Пайпсом, что нельзя крепостное право отождествлять с рабством?

Отождествлять одно историческое явление с другим вообще вряд ли стоит, а вот сравнивать, конечно, можно.

Демократические традиции в России гораздо древнее авторитарных. Кроме того, не стоит путать претензии власти с реальным контролем. Даже в период апогея самодержавия правительство, желая казаться всемогущим, на самом деле было очень слабым и не могло контролировать даже само себя, не то что страну. Спорадические, конвульсивные вспышки избыточного насилия со стороны власти лишь отражали эту слабость. Вот и крестьянство в России и в XII, и в XVI веках было более свободным, чем западноевропейское, — не из-за свободолюбия элит, конечно, а из-за слабости власти.

Урядник и стражник запрещают крестьянину производить пахоту помещичьей земли

Фото: Б. Краснинский / ТАСС

Когда же у нас произошло закручивание гаек?

Идеологически и институционально на Московскую Русь, конечно, серьезно повлиял ордынский период ее истории. Потом, во второй половине XV века и особенно в первой половине XVI века, она мучительно искала путь дальнейшего развития. Конец этому процессу положил Иван Грозный. Кровавый хаос и разруха, в которые он погрузил страну, отбросили ее далеко назад. Главной задачей вновь стало выживание.

Но ключевым для становления жесткого централизованного государства и окончательного закрепощения крестьянства стало правление Петра I. Воплощение его имперских амбиций потребовало такой концентрации ресурсов, что в ход пошли самые радикальные по тем временам средства, которые резко сократили пространство личных и корпоративных свобод. Но и государство в итоге стало не столько сильным, сколько разбухшим и малоподвижным.

Вернемся к реформе 1861 года. Есть еще один миф, связанный с этим временем: якобы почти все крестьянское население составляли крепостные. Так ли это?

Нет. К концу правления Николая I доля помещичьих крестьян сильно сократилась и составляла примерно треть от всего населения России. Примерно столько же было государственных и удельных крестьян.

То есть в течение десятилетий, предшествующих 1861 году, в России шел непрерывный процесс постепенного освобождения крестьянства?

Не уверен, что этот процесс можно назвать освобождением, но в первой половине XIX века доля крепостных крестьян действительно неуклонно снижалась. Дело в том, что правительство прекратило раздачу казенных крестьян помещикам и, наоборот, старалось по возможности выкупать крепостных в казну (конечно, они выкупались и сами). Главное же — многочисленные рекрутские наборы изымали из крепостного состояния и самих рекрутов, и их потомство.

В своих работах вы утверждаете, что отмена крепостного права не была обусловлена экономическими причинами. Неужели эта система хозяйствования могла существовать еще много десятилетий?

Классическое советское представление об экономическом крахе крепостничества к 1850-м годам, о революционной ситуации — это идеологическая фантазия. Говорить об остром кризисе в помещичьем секторе экономики нет оснований — это была, так сказать, эпоха стабильности. Конечно, крепостническая система и разбухшее государство стали причиной глубоких диспропорций в экономическом развитии. Это был явный тупик, особенно заметный на фоне стремительной индустриализации в Западной Европе. Но, как мы знаем по множеству других примеров, загнивать можно очень долго.

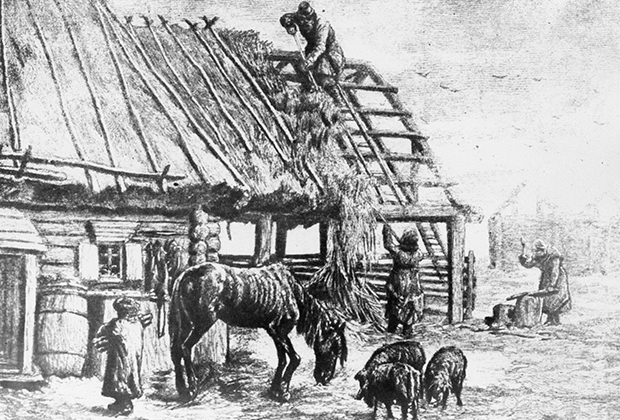

Крестьяне сбрасывают с крыши солому для корма скота

Вот тут как раз очень уместно сравнить нашу ситуацию с отменой рабства в США. Знаменитый американский экономист Роберт Фогель в свое время показал, что плантационное рабство в южных штатах накануне его отмены экономически было вполне рентабельным и могло бы успешно существовать еще много десятилетий. И уничтожение рабства в США, и отмена крепостного права в России были вызваны не экономическими, а скорее политическими и идеологическими причинами.

Если говорить о нашей стране — какими?

Послекрымский консенсус

А как на отмену крепостного права повлияло поражение России в Крымской войне?

Не будем забывать, что эта война совсем не была катастрофой общенационального масштаба вроде того, чем стала для империи Наполеона III франко-прусская война 1870-1871 годов. Крымская война наглядно продемонстрировала не столько военную слабость России, сколько несоответствие ее международных амбиций реальным возможностям. Николай I считал себя ключевой фигурой в европейской политике, разве что Англию воспринимая как равного партнера.

И тут выяснилось, что все совсем не так: Россия не просто была вынуждена воевать на своей территории, но и проиграла все сражения в Крыму сравнительно небольшому англо-французскому экспедиционному корпусу. Конечно, заметна была отсталость в технологиях и средствах коммуникации. Скажем, о поражениях в Крыму в Петербурге за неимением собственной телеграфной связи узнавали из вражеских столиц. Но главное заключалось в том, что Крымская война выявила неэффективность и коррумпированность государственного аппарата. Всем стало ясно, что николаевская административная система просто не работает.

То есть, говоря современным языком, после Крымской войны в элитах установился консенсус, что дальше так жить нельзя?

Да, слишком уж большим оказался разрыв между официальной пропагандистской картинкой и реальностью. Военные неудачи совпали со сменой монарха, с транзитом власти. После внезапной смерти Николая I и воцарения его сына Александра II необходимость серьезных преобразований уже почти никто не подвергал сомнению.

На кого опирался Александр II в своих реформаторских устремлениях?

Это была авторитарная модернизация?

Да. В итоге общество, несмотря на колоссальный запрос на политические перемены, было отодвинуто от обсуждения ключевых реформ. Главную опору Александр II нашел в молодом поколении правящей элиты, в своих ровесниках, которые поначалу были чиновниками второго и третьего эшелонов власти. Это было поколение технократов, выросших на европейской либеральной мысли (прежде всего, французской), что, впрочем, не мешало им делать карьеру в николаевской системе. Напротив, образование и деловая хватка выгодно отличали их от прежнего поколения бюрократов, окружавших Николая I, постаревших вместе с ним и панически боявшихся любых перемен.

Почему многие помещики в ходе обсуждения будущей реформы предлагали освободить крестьян без выкупных платежей, но и без земли?

В черноземных губерниях, где в дефиците была земля, помещики действительно готовы были отпустить крестьян на все четыре стороны, лишь бы не наделять их землей. Но на территориях с преобладанием оброчной системы все было наоборот: земля стоила мало, а главный капитал помещиков составляли люди. Тут землевладельцы требовали обязательного выкупа земли крестьянами и правительственных гарантий.

В итоге правительство, сыграв на этих противоречиях, предложило дворянству компромиссную модель реформы, в которой роль и помещиков, и крестьян была сведена к минимуму. Крестьяне в обязательном порядке получали земельные наделы по нормам и за цену, которые определялись в Петербурге. Тем самым государство взяло на себя всю огромную ответственность по урегулированию того, что позже стали называть аграрным вопросом.

Насколько это решение было удачным?

Как стало ясно позже, этот подход привел к катастрофическим последствиям. Вместо того чтобы упразднить старые институты и нормы или позволить им, приспосабливаясь к рынку, эволюционировать во что-то новое, правительство фактически их зацементировало. Власть побоялась дать крестьянам реальную свободу распоряжения своей судьбой. Место помещика просто заняли община и местные чиновники.

Почему же правительство не решилось уничтожить общину, очевидно тянувшую страну назад, как это потом понял Столыпин?

Крестьяне интересовали государство прежде всего как источник доходов. Как при крепостном праве, так и после его отмены община была лишь инструментом для контроля над крестьянами и взимания с них податей. С помощью общины, паспортной системы и круговой поруки власть стремилась максимально ограничить мобильность крестьян, заставить их оставаться крестьянами.

А кто же будет платить налоги? Кроме того, правительство панически боялось революции, а появление пролетариата считалось одной из главных ее предпосылок.

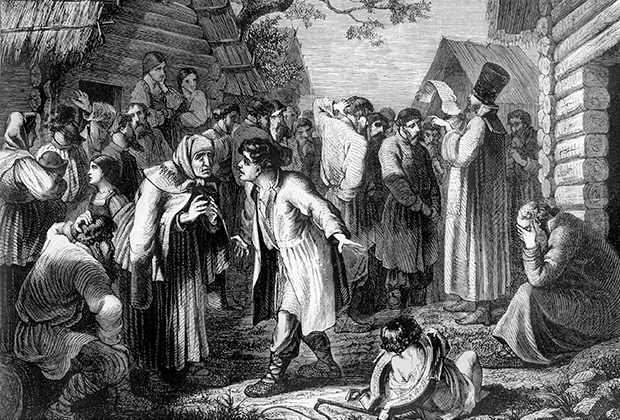

Освобождение крепостного, 1861 год

Как вы думаете, община была исконным институтом русской истории или позднейшим нововведением для контроля над закрепощенным крестьянством?

Это славянофилы любили рассуждать об уникальности русской общины. На самом же деле переделы земли, которые считались главным признаком присущего русским крестьянам коллективистского духа, были навязаны общине государством и помещиками. Как и круговая порука, они должны были обеспечивать платежеспособность крестьян.

От реформы к революции

Часто говорят, что решения, принятые в 1861 году, стали одной из предпосылок не только 1905 года, как писал еще Ленин, но и 1917-го. Вы согласны с этим?

Можно ли было этого избежать?

Представлять любую революцию злом глубоко неверно. Революции — неизбежный и естественный спутник становления современного общества. Другое дело, что такой кровавой и жестокой революции, какая произошла в нашей стране, могло бы и не быть, если бы власть смогла расстаться со своими фобиями и фантазиями. У нее просто не оказалось элементарной оптики, чтобы понять и грамотно оценить реальный масштаб социальных перемен, произошедших в России после отмены крепостного права в 1861 году.

История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего (М. Сервантес)

Крепостное право – это совокупность государственных законов, закреплявших крестьян к определенному участку земли, а также ставивших крестьян в зависимость от землевладельца.

Обычно когда говорят о крепостном праве, имеют в виду Россию. Но в России крепостное право было введено лишь в 1649 году. А в Западной Европе оно существовало с IX века.

Немного из истории этого явления

Крепостное право соответствует определённому этапу развития государства. Но поскольку развитие различных государств и регионов шло по-разному, то и крепостное право в разных странах существовало в разных видах: где-то захватывало небольшой отрезок времени, а где-то сохранилось практически до нашего времени.

Например, в Англии, Франции и части Германии крепостная зависимость возникла в IX-X веках, а в Дании, восточных областях Австрии – только в XVI-XVII веках. Даже в одном регионе, например, в Скандинавии, это явление развивалось по-разному: в средневековой Дании оно сложилось по германскому образцу, а в Норвегии и Швеции его практически не было. Так же неравномерно крепостная зависимость и исчезала.

В царской России крепостничество широко распространилось к XVI веку, но официально подтверждено Соборным уложением от 1649 года.

История крепостного права в России

Но в 1497 годубыло введено ограничение права перехода от одного помещика к другому только одним днем: Юрьев день – 26 ноября.

С. Иванов "Юрьев день"

Соборное уложение 1649 года

Царь Алексей Михайлович

Но все-таки крепостное право отличалось от рабства: новый владелец обязан был предоставить купленному земледельцу надел и обеспечить его необходимым имуществом. Кроме того, хозяин не имел власти над жизнью крестьянина. Например, всем известна история помещицы Салтычихи, которая убивала своих крепостных и была за это наказана.

Дарья Николаевна Салтыкова по прозвищу Салтычиха — российская помещица, вошедшая в историю как изощрённая садистка и серийная убийца нескольких десятков подвластных ей крепостных крестьян. Решением Сената и императрицы Екатерины Второй она была лишена достоинства столбовой дворянки и приговорена к пожизненному заключению в монастырской тюрьме, где и умерла.

Овдовев в возрасте двадцати шести лет, она получила в своё полное владение около шестисот крестьян в поместьях, расположенных в Московской, Вологодской и Костромской губерниях.

При жизни мужа за Салтычихой не замечалось особой склонности к рукоприкладству. Это была еще цветущая и притом весьма набожная женщина, поэтому о характере психического заболевания Салтыковой можно только догадываться. С одной стороны, она вела себя как верующий человек, с другой — совершала настоящие преступления. Примерно через полгода после смерти мужа она начала регулярно избивать, преимущественно поленом, прислугу. Основными поводами для наказания были недобросовестно помытые полы или некачественная стирка. Истязания начинались с того, что она наносила провинившейся крестьянке удары попавшимся под руку предметом (чаще всего это было полено). Провинившуюся затем пороли конюхи и гайдуки, порой до смерти. Постепенно тяжесть побоев становилась сильнее, а сами побои — продолжительнее и изощреннее. Салтычиха могла облить жертву кипятком или опалить ей волосы на голове. Также она использовала для истязаний горячие щипцы для завивки волос, которыми хватала жертву за уши. Часто таскала людей за волосы и при этом била их головой о стену длительное время. Многие убитые ею, по словам свидетелей, не имели волос на голове; Салтычиха рвала волосы пальцами, что свидетельствует о её немалой физической силе. Жертв морили голодом и привязывали голыми на морозе. Салтычиха любила убивать невест, которые в ближайшее время собирались выйти замуж. В ноябре 1759 г. в ходе растянувшейся почти на сутки пытки она убила молодого слугу Хрисанфа Андреева, а затем собственноручно забила мальчика Лукьяна Михеева.

Барин и его крепостные

В 1747 году помещику уже предоставлялось право продавать своих крепостных в рекруты (принятие на военную службу по воинской повинности или найму) любому лицу.

И. Репин "Проводы новобранца"

В 1760 году помещик получает право ссылать крестьян в Сибирь.

В 1765 году помещик получает право ссылать крестьян не только в Сибирь, но и на каторжные работы.

В 1767 году крестьянам было строго запрещено подавать челобитные (жалобы) на своих помещиков лично императрице или императору.

В 1783 году крепостное право распространяется и на Левобережную Украину.

Как видим, зависимость крестьян от помещиков постоянно расширялась, а, следовательно, положение их ухудшалось: помещики стали продавать и покупать крепостных, женить и выдавать замуж по своему произволу, о чем мы читаем в произведениях русских писателей-классиков.

При Петре I крепостное право продолжало укрепляться, что подтверждается несколькими законодательными актами (ревизиями и др.). Ревизские сказки — документы, отражающие результаты проведения ревизий податного населения Российской империи в XVIII — I половине XIX вв., проводившихся с целью подушного налогового обложения населения. Ревизские сказки являлись поимёнными списками населения, в которых указывались имя, отчество и фамилия владельца двора, его возраст, имя и отчество членов семьи с указанием возраста, отношение к главе семьи.

Перо, которым Александр II подписал Указ об отмене крепостного права. Государственный русский музей

В городах ревизские сказки составлялись представителями городского управления, в селениях государственных крестьян — старостами, в частных владениях — помещиками или их управляющими.

При Петре также создается новый класс поссесионных крепостных, прикреплённых к фабрикам и заводам.

А Екатерина II своим любимцам вельможам и многочисленным фаворитам подарила около 800 тыс. государственных и удельных крестьян.

Крепостное право было выгодно большей части дворянства, но русские цари понимали, что оно, по сути своей, все-таки мало отличается от рабства. О том, что эту систему нужно отменить, говорили и Александр I, и Николай I, но отменил его лишь Александр II в 1861 г., за что и получил название Освободитель.

Читайте также: