Когда маркони получил патент

Обновлено: 28.06.2024

В июле 2007 г. исполнилось 110 лет выдачи Г. Маркони (1874 — 1937) первого патента на изобретение беспроволочной телеграфии. Окончательному оформлению документа предшествовала предварительная заявка.

В публикуемой в этом номере статье рассказано об изучении текста заявки и событиях, сопутствующих ее появлению и экспертизе.

А. С. Попов начинал

Автор этой статьи заинтересовался ее темой в 2005 г. во время, предшествующее юбилейной дате — 110-летию со дня исторического заседания физического отделения Русского физико-химического общества (РФХО) в Санкт-Петербурге, выступления там А. С. Попова (1859—1906) с докладом “Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям” и демонстрации “прибора, предназначенного для показывания быстрых колебаний” [1]. Просмотрел и изучил многие отечественные книжные и журнальные публикации [2, 3], подборки материалов в Интернете. Удостоверился в свободе доступа к музейным и архивным документам, свидетельствующим о первенстве Попова в изобретении радио. Уместно пояснить, что не совсем корректное, но утвердившееся в отечественной и зарубежной литературе сочетание слов “изобретение радио” было введено российским академиком А. И. Бергом (1893—1979) в 1945 г. в [4].

Обратил автор внимание и на отдельные работы [5, 6], излагающие свое видение преимущественной роли Маркони в становлении и развитии телеграфии без проводов в конце ХIХ века. С большим интересом прочитал в Интернете множество зарубежных англоязычных (английских и американских) статей, посвященных рождению радиотелеграфии. Некоторые из них, например [7], отдают должное Попову в проведении первых сеансов связи с генераторами часто повторяющихся импульсных сигналов, однако все-таки не соглашаются с его приоритетом по отношению к Маркони.

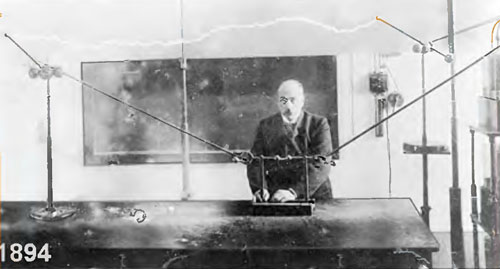

В подавляющем же большинстве материалов (неподдающихся исчислению) и вовсе утверждается, что Маркони приступил к проведению опытов по передаче и приему электромагнитных возмущений в 1894 г, т. е. на год раньше публичного выступления Попова на известном заседании РФХО, завуалировано подсказывается, что именно тогда и было изобретено радио.

Давайте посмотрим документы

Все исследованное показалось автору чрезвычайно интересным. Естественно, захотелось взглянуть на документы, было решено посмотреть их. И тут выяснилось, что все, касающееся Попова, — правда, официальные бумаги есть. Что же касается Маркони? Не существует никаких документов, подтверждающих хоть какие-нибудь работы по беспроводной телеграфии, выполненные им в 1894 —1895 гг. Нельзя же серьезно относиться, например, к мемуарам не знавшего грамоты садовника семьи Маркони, пересказанным письменно его сыном, или дочери Маркони, родившейся в 1908 г

Первый известный документ обращения Маркони к беспроводной телеграфии появился только 2 июня 1896 г. (на 13 месяцев позже официального выступления Попова в РФХО!). Это была легендарная предварительная заявка (П3) на изобретение (патент) в Британское патентное бюро (БПБ) под № 12039 [8]. Историкам изобретений известно немало случаев одновременного проведения исследовательских работ в отдаленных друг от друга странах, и разница в 13 месяцев считается существенной.

Так, Александр Балл (1847—1922) признан изобретателем телефона, хотя свою заявку в 1876 г. он подал всего лишь на два часа раньше соперника Э. Грея (1835—1901). Здесь же — 13 месяцев! Однако зарубежные популяризаторы ранней истории беспроволочной связи все-таки сходятся во мнении, что основополагающее техническое решение по радиотелеграфии, схемы приемно-передающей аппаратуры показаны Маркони в ПЗ №12039, а не Поповым на упомянутом историческом заседании РФХО.

За прошедшие более чем 100 лет в защиту приоритета британского изобретения исписаны десятки тысяч текстовых и иллюстративных страниц. Юмор, фарс и трагедия ситуации заключаются в том, что никто из ходатайствующих за Маркони авторов никогда даже не видел полного текста ПЗ №12039. Убедился в этом автор статьи, когда сам решил с ней познакомиться, — ее нигде не было. Она никогда не публиковалась в открытой печати, с нее не снимали копии для музеев, общедоступных архивов и др.

Феномен Маркони

В 2004 г MARCONI CORPORATION рассекретила коллекцию Маркони. Образцы техники были переданы на хранение в Музей истории науки английского Оксфордского университета, письменные документы — в библиотеку учебного заведения. Сейчас с первой страницей ПЗ № 12039 может ознакомиться любой желающий в Интернете [9] Автору удалось получить полный текст этой ПЗ (за ощутимую сумму денег).

Документ включает в себя два листа стандартного размера (формата А4), исписанные печатным шрифтом с одной стороны, и конверт, куда их вкладывают. Самым большим “откровением” документа оказалось то, что он не содержит иллюстративного материала. Заявитель не поместил в него ни схемы, ни диаграммы, ни чертежи устройств. Спрашивается, о каком превосходстве, например, радиотелеграфного приемника Маркони, можно вести речь, если даже по прошествии 13 месяцев после выступления Попова в РФХО схема приемного устройства Маркони не была обнародована?

рис. 1. Фрагмент титульного листа предварительной заявки на изобретение, поданной Г. Маркони в Британское патентное бюро 2 июня 1896г.

рис. 5.Фрагмент предварительной заявки на изобретение, поданной Г. Маркони

Изобретение Попова прибыло в Англию

Рис. 6. Известный итальянский физик профессор А. Риги

Рис. 7. Главный инженер телеграфа Великобритании В. Прис

Прис находился в хороших научно-технических и приятельских отношениях с известным английским физиком О. Д. Лоджем (1851 — 1940). Знаменитый немецкий физик Г. Герц работами, проведенными в 1880-х годах, экспериментально доказал распространение ЭМК в пустом пространстве со скоростью света. После этого Лоджем было показано распространение ЭМК в проводниках и также с той же скоростью.

Продвижение к успеху

Рис. 2. Г. Маркони (справа) и его ассистент Дж. Кемп при испытании приемного аппарата для телеграфии без проводов.

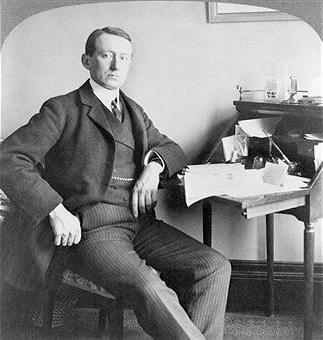

В автобиографии Маркони сообщает, что Прис неоднократно наблюдал включение и тестирование его приемно-передающих приборов в помещениях технической службы телеграфного ведомства. В июле 1896 г он попросил провести демонстрацию работы аппаратуры перед ответственными сотрудниками Лондонского отделения организации. Были показаны передача и прием импульсных сигналов в зданиях, отстоящих на 400 м. Тогда же Прис распорядился прикрепить к Маркони ассистента — высококвалифицированного инженера-телеграфиста Дж. Кемпа (1858— 1933). Он стал пожизненным помощником и руководителем ряда работ у Маркони. Их обоих можно видеть на рис. 2 (Маркони справа).

Рис. 3 Передающая антенна с параболическим рефлектором

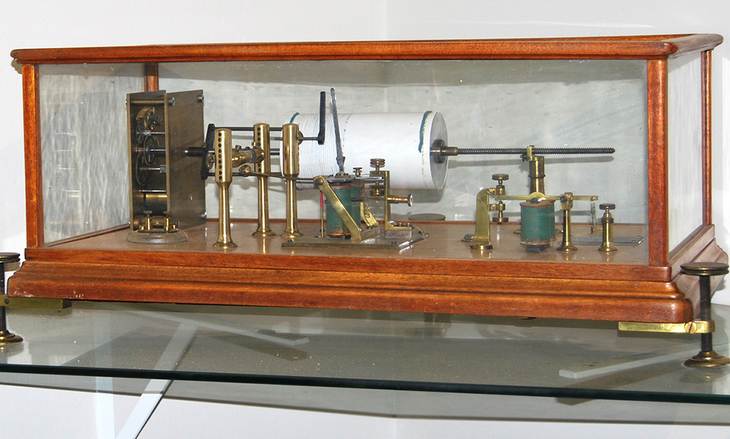

Было решено пригласить представителей армии и флота на смотр новой техники связи. Испытания проходили 2 сентября 1896 г . в местечке Солсбери под Лондоном ( 130 км на юг) при большой аудитории. Известно, что передатчик состоял из вырабатывающей ЭДС самоиндукции катушки Г. Румкорфа (1803 — 1877), соединенной с разрядником, аналогичным разработанному Риги в Болонье. Показаны были несколько модификаций приборов: передающие устройства с антеннами из длинного провода и в виде параболического рефлектора, представленного на рис. 3 и имеющего габариты 61 (ширина) х 81 (высота) х 30 (глубина) см; приемники с печатающим механизмом (ПМ), как на рис. 8, и антеннами в виде длинного провода и параболического рефлектора 61 х81 х30 см, но без ПМ, как на рис. 9. Ни в одном из приемников не были применены указанные в тексте ПЗ плоские металлические пластины, присоединенные к трубке-детектору. Схемы приемников не раскрывались.

Рис. 8 Приемники с печатающим механизмом

Рис. 9 Приемники с антеннами в виде длинного провода и параболического рефлектора, но без ПМ

Результаты испытаний разочаровали военных. С трехметровой наружной антенной приемники могли ловить сигналы на расстоянии менее 0,5 км, что потенциальных заказчиков никак не удовлетворило. Передатчик и приемник с параболическими рефлекторами показали дальность 2,5 км, но представителей флота тоже не устроили, поскольку рефлекторы требовали ориентирования друг на друга, что на плывущем судне обеспечить почти невозможно. По этой причине в дальнейшем рефлекторные антенны применяли только на суше для стационарных объектов.

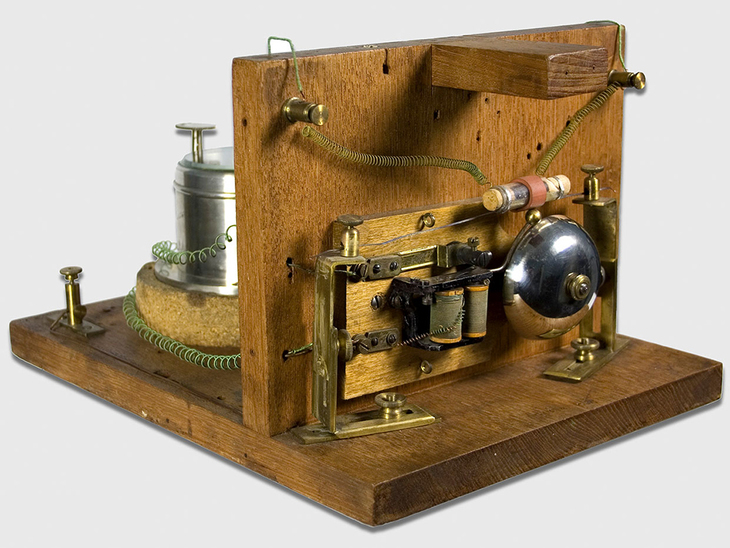

В дневнике Кемпа, который он начал вести с июля 1896 г, записано, что по предложению Приса 12 декабря 1896 г в конференц-зале (Toynbee Hall) Лондонского филантропического образовательного института, расположенного в восточной части города, состоялось первое официальное публичное представление беспроволочной телеграфии. Интересующиеся современными достижениями немногочисленные представители научной интеллигенции и прессы увидели закрытые черные ящики, с которыми расхаживали Прис на сцене и Маркони в зале. При нажатии Присом телеграфного ключа у Маркони срабатывал расположенный наверху корпуса звонок, который виден на рис. 4, демонстрации произвели сильное впечатление. Публике понравилась манера поведения Маркони. На другой день в газетах появились похвальные статьи, впервые упоминавшие Маркони в широкой прессе. Фонды MARCONI CORPORATION не располагают копиями статей-откликов на событие, происшедшее в конце 1896 г

Постфактум

Перевод публикации из научно-технического электронного журнала IEEE Spectrum.

Кто изобрёл радио: Гульельмо Маркони или Александр Попов?

Попов, вероятно, был первым, но он не патентовал свои изобретения и не пытался их коммерциализировать.

Фото 1. В 1895 г. русский физик Александр Степанович Попов использовал свой грозоотметчик для демонстрации передачи радиоволн

(Центральный музей связи А. С. Попова).

Кто изобрёл радио?

Ваш ответ, скорее всего, будет зависеть от того, откуда вы. 7 мая 1945 г. в Большом театре в Москве собрались учёные и представители Коммунистической партии Советского Союза, чтобы отпраздновать первую демонстрацию радио Александром Степановичем Поповым. Это была возможность почтить отечественного изобретателя и попытаться вернуть ему исторический приоритет, отодвинув претензии Гульельмо Маркони, широко признанного в большей части мира изобретателем радио. В дальнейшем 7 мая было объявлено Днём радио, отмечаемым по всему Советскому Союзу и до сих пор отмечаемым в России.

Александр Попов впервые разработал радио, способное принимать азбуку Морзе

Устройство Попова представляло собой простой когерер – стеклянную трубку с двумя электродами, расположенными на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, с металлическими опилками между ними. Устройство было основано на работах французского физика Эдуарда Бранли, который описал такую схему в 1890 г., и английского физика Оливера Лоджа, который усовершенствовал её в 1893 г. Межэлектродный промежуток с опилками первоначально имел высокое сопротивление, но когда он пробивался внешним электромагнитным импульсом, то металлические опилки слипались и создавали канал с низким сопротивлением, позволяющим проводить электрический ток, пока сопротивление не возвращалось к высокому уровню. Когерер нужно было постукивать или встряхивать после каждого срабатывания, чтобы разъединить опилки.

По данным Центрального музея связи им. А. С. Попова, в Санкт-Петербурге устройство Попова стало первым в мире радиоприёмником, способным различать сигналы по длительности. Он использовал когерер Лоджа и добавил поляризованное телеграфное реле, которое служило усилителем постоянного тока. Реле позволяло Попову соединить выход приёмника с электрическим звонком, устройством записи или телеграфным аппаратом, обеспечивая электромеханическую обратную связь (радиоаппарат, показанный выше на фото 1 из музейной коллекции, имеет звонок). Обратная связь автоматически сбрасывала когерер – когда звонил звонок, когерер одновременно встряхивался.

Конструкции на основе когерера, подобные разработкам Попова, стали основой оборудования радиосвязи первого поколения. Они оставались в эксплуатации до 1907 г., когда их заменили кристаллические приёмники.

У Попова и Маркони были разные взгляды на радио

Попов был современником Маркони, но оба учёных разработали свои радиоаппараты независимо друг от друга и не зная о работах друг друга. Выявление того, кто был первым, осложняется неточным документированием событий, противоречивыми определениями понятия радио и национальной гордостью.

Одной из причин, по которой Маркони добился признания, а Попов нет, является то, что Маркони был гораздо лучше осведомлён об интеллектуальной собственности. Одним из лучших способов сохранить своё место в истории является получение патентов и своевременная публикация результатов исследований. Попов не сделал ни того, ни другого. Он никогда не подавал заявки на получение патента* на свой грозоотметчик, также не существует официальных записей о его демонстрации 24 марта 1896 г. В итоге он отказался от радио, чтобы обратить своё внимание на недавно обнаруженные рентгеновские волны, также известные как Х-лучи.

С другой стороны, Маркони подал заявку на британский патент 2 июня 1896 г., который стал первой заявкой на патент в радиотелеграфии. Он быстро собрал капитал, чтобы коммерциализировать свою систему, создал огромное промышленное предприятие и стал известен в мире за пределами России как изобретатель радио.

В течение нескольких лет часовая компания Hoser Victor в Будапеште производила грозоотметчики на основе работ Попова.

Прибор Попова нашёл свой путь в Южную Африку

Один из этих приборов проделал свой путь до Южной Африки, примерно в 13 000 км. Сегодня его можно найти в музее Южноафриканского института инженеров-электриков (SAIEE) в Йоханнесбурге.

Сейчас музеи не всегда знают, что находится в их собственных коллекциях. Происхождение оборудования, которое давно устарело, может быть особенно трудно проследить. Из-за неполных записей и изменений в персонале институциональная память может потерять взаимосвязь о том, что является объектом, почему он был важен.

Это, возможно, было бы судьбой южноафриканского грозоотметчика Попова, если бы не зоркий глаз Дирка Вермейлена, инженера-электрика и давнего члена SAIEE Historical Interest Group. В течение многих лет Вермейлен полагал, что это был старый записывающий амперметр, используемый для измерения электрического тока. Однако однажды он решил присмотреться. К его удовольствию, он узнал, что это был, вероятно, самый старый предмет в коллекции SAIEE и единственный сохранившийся прибор с Йоханнесбургской метеорологической станции.

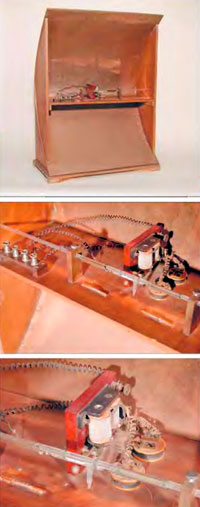

Фото 3. Грозоотметчик Попова, используемый на метеорологической станции Йоханнесбурга, сейчас находится в музее Южноафриканского института инженеров-электриков.

В 1903 г. колониальное правительство заказало грозоотметчик Попова как часть оборудования для недавно созданной метеостанции, расположенной на холме на восточной окраине города. Детектор станции похож на оригинальную конструкцию Попова за исключением того, что колебание, используемое для встряхивания опилок, также отклоняло и рычаг для записи. Диаграмма записи выполнялась на поверхности вокруг алюминиевого барабана, который вращался один раз в час. С каждым оборотом барабана отдельный винт сдвигал диаграмму на 2 миллиметра, позволяя записывать процесс в течение нескольких дней.

Вермейлен описал свою находку в 2000 г. в декабрьском номере Proceedings of the IEEE. К сожалению, он скончался около года назад, но его коллега Макс Кларк договорился, чтобы IEEE Spectrum сфотографировал этот грозоотметчик из Южной Африки. Вермейлен был неутомимым сторонником создания музея для размещения коллекции артефактов SAIEE, которая наконец-то произошла в 2014 г. Видится уместным, что в статье, посвящённой раннему пионеру радио, я также отдаю дань Вермейлену и редкому грозоотметчику (радиоволновому детектору), который он помог обнаружить.

Это часть продолжающейся серии, посвящённой фотографиям исторических артефактов, которые охватывают безграничный потенциал технологий.

P. S.

Споры не прекращаются до сих пор. Вот некоторые отклики американцев на эту статью.

* P. P. S.

От переводчика. Справедливости ради хотелось бы добавить, что у А. С. Попова всё-таки были не только известные публикации, но и патенты, в том числе:

Сычёв А. Н. Защита прав интеллектуальной собственности: Учебное пособие [Электронный ресурс] / А. Н. Сычёв. – Томск: ТУСУР, 2014. – 240 с.

Автор: Эллисон Марш, доцент истории Университета Южной Каролины, директор Института науки, технологий и общества Энн Джонсона, США.

Переводчик: Александр Николаевич Сычёв, профессор кафедры компьютерных систем в управлении и проектировании ТУСУРа.

В журнале "Наука и жизнь" № 3 за 2006 год была напечатана статья кандидата технических наук Д. Меркулова "Изобретение радио. Кто был первым?", в которой рассказывалось о работах Н. Теслы, А. Риги, А. С. Попова, Г. Маркони, проведенных в конце XIX века. В рейтинге популярности на сайте журнала статья долго занимала верхние строчки. Мы решили вернуться к этой теме. На вопросы читателей отвечает инженер В. Д. Меркулов, занимавшийся непростой историей изобретения радио и привлекавший для этого прежде не публиковавшиеся источники. История с заявкой Гульельмо Маркони 1896 года, на основании которой он 110 лет назад получил патент на изобретение беспроволочного телеграфа, оказалась поистине детективной.

Г. Маркони (справа) и Дж. Кемп в лаборатории расшифровывают текст телеграммы, полученной беспроводным способом.

Приемопередающее оборудование с антеннами-рефлекторами (вверху) и основные узлы (внизу) искрового передатчика (слева) и приемника с когерером (справа). Ширина рефлектора 61 см, высота 81 см и глубина 30 см.

Общий вид приемников Маркони (вверху) с печатающим устройством (слева) и звонком (справа). На укрупненных фрагментах (внизу) в центре видны трубка когерера и металлический шарик на якоре реле.

Дж. Кемп проверяет работоспособность разрядного передатчика (на заднем плане) и приемника перед испытаниями на Бристольском канале.

КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ДОКУМЕНТОВ

Некоторые зарубежные авторы, в том числе составители Британской энциклопедии, отдавая должное Попову в том, что он первым начал опыты по приему распространяющихся в пространстве импульсных сигналов, не признают его приоритета в изобретении радио. В подавляющем большинстве они утверждают, что Маркони приступил к проведению опытов по передаче и приему электромагнитных колебаний в 1894 году, то есть на год раньше доклада Попова.

Когда в оценке деятельности того или иного человека возникают "нестыковки", лучше всего обратиться к первоисточникам. Что касается А. С. Попова, то особых проблем не возникло: есть документы, стенограммы и пр.

Сам Маркони в ответной речи при вручении ему Нобелевской премии по физике в 1909 году сказал, что "регулярно никогда не занимался электротехникой и физикой. У себя дома в Италии, близ Болоньи (в родовом поместье. - Прим. авт. ), стал проводить исследования и опыты по беспроводной передаче телеграфных знаков и символов посредством волн Герца в начале 1895 года". Однако это заявление вряд ли может служить подтверждением того, что эксперименты действительно имели место. Следует заметить, что в то время, о котором упоминал Маркони, ему шел двадцать первый год и он не имел даже законченного технического образования.

Первый известный документ, который связывает имя Маркони с идеей беспроводного телеграфа, датирован 2 июня 1896 года (то есть он появился через 13 месяцев после доклада Попова). Это была предварительная заявка № 12039 на патент, поданная в Британское патентное бюро (см. "Наука и жизнь" № 3, 2006 г.).

История изобретений знает немало примеров, когда несколько исследователей независимо друг от друга и практически одновременно приходят к одному и тому же результату. Так, над созданием телефонного аппарата среди прочих работали Александр Белл (1847-1922) и Элайша Грей (1835-1901). Белл подал заявку на два часа (!) раньше соперника и теперь считается изобретателем телефона. В случае же Маркони и Попова прошло больше года.

Зарубежные историки радио обосновывают свою позицию тем, что дело было не в сроках, а в том, что основополагающее техническое решение схемы приемопередающей аппаратуры изложено не Поповым, а Маркони в его заявке № 12039.

Вроде бы истину установить несложно: нужно всего лишь сравнить технические устройства россиянина и итальянца. Но мои попытки разыскать какие-либо сведения об аппарате Маркони потерпели неудачу: он не описан в печати; и ни сам аппарат, ни его копии не хранятся ни в одном музее.

Пришлось обратиться в Британское патентное бюро с просьбой разрешить ознакомиться с текстом заявки Маркони. Ответ английских чиновников был обескураживающим: "В анналах бюро патентов предварительная заявка № 12039 не хранится".

Как же так? Нет важнейшего документа, вокруг которого ломают копья вот уже без малого столетие?

Все же после длительной переписки и телефонных переговоров удалось выяснить судьбу пресловутой заявки. Оказалось, что вскоре после выдачи патента она была изъята из Британского патентного бюро и передана на хранение в компанию "Общество Маркони".

А БЫЛ ЛИ ПРИЕМНИК?

После некоторых хлопот мне удалось получить полный текст заявки.

Настоящим откровением стало то, что документ не содержит иллюстративного материала. Заявитель не поместил в заявке ни схем, ни чертежей устройства. Спрашивается, о каком превосходстве приемника Маркони можно вести речь? Кроме того, смущает название предложенного изобретения: "Усовершенствования в передаче электрических импульсов и сигналов и в аппаратуре для этого". Из него следует, что автор не предлагает что-либо новое, а лишь улучшает уже известное.

"Усовершенствования" перечисляются уже в первом абзаце титульного листа: "Соответствующие этому изобретению электрические действия или проявления передаются сквозь воздух, землю, воду путем электрических колебаний высокой частоты" (см. "Наука и жизнь" № 3, 2006 г.). Сказанное означает по существу, что к моменту подачи заявки претендент на изобретение радио не был знаком с теоретическими и практическими работами Г. Герца (1857-1984) и Н. Теслы (1856-1943). Да и сам не проводил экспериментов, иначе он быстро убедился бы, что электрические колебания высокой частоты сквозь землю и воду не проходят.

В АНГЛИЮ ЗА ПРИЗНАНИЕМ

О том, как на самом деле все происходило дальше, рассказать трудно из-за недостатка фактов. Но можно попробовать восстановить события, руководствуясь логикой. Прибор Попова со всеми подробностями был описан в журнале Российского физико-химического общества в январе 1896 года и разослан в крупные научные центры Европы. Он поступил в библиотеку университета итальянского города Болонья (и хранится там до сих пор), где с ним ознакомился друг семьи Маркони известный итальянский физик профессор А. Риги (1850-1920). В это время занятия профессора посещал вольнослушатель Гульельмо Маркони.

В феврале Маркони отбыл в Лондон. Резонно предположить, что он захватил с собой схему, с которой его познакомил Риги. В Англии благодаря родственным связям был представлен главному инженеру британских почт и телеграфов У. Прису (1834-1913). Своей настойчивостью, целеустремленностью и деловой хваткой Маркони произвел на Приса самое благоприятное впечатление. Начиная с апреля 1896 года Прис всячески содействовал проверке и доработке схемы приемопередающей аппаратуры, помогал молодому человеку в составлении первой в его жизни заявки на изобретение. Не исключено, что именно Прису Маркони обязан "ляпом" о распространении электромагнитных волн в воде. Косвенно это подтверждает эксперимент, проведенный Присом и Маркони в мае 1897 года.

Убеждение Приса основывалось на наблюдении за работой проложенных на небольшом (до 50 м) расстоянии двух параллельных подземных телеграфных кабелей. При прохождении импульсов по одному из них в другом появлялся соответствующий сигнал. Следует заметить, что такое индукционное взаимодействие проводников действительно имеет место, но на очень низких частотах звукового диапазона; ныне оно применяется для связи подводных лодок с берегом и машинистов метро с диспетчером, но к изобретению Маркони отношения не имеет. Как и следовало ожидать, при испытаниях высокочастотные электромагнитные колебания в воде быстро затухали.

На следующую демонстрацию решили пригласить представителей армии и флота. Испытания проходили 2 сентября 1896 года в местечке Солсбери в 130 км южнее Лондона. Передатчик состоял из катушки Румкорфа, соединенной с разрядником Риги. Устройство же приемника не раскрывалось. Сравнивались несколько вариантов конструктивного исполнения антенн в виде проводов и параболических рефлекторов.

Результаты разочаровали военных. С трехметровой антенной приемник принимал сигналы на расстоянии не более полукилометра; передатчик и приемник с параболическими рефлекторами работали на дальности 2,5 км, но только когда они были ориентированы друг на друга. Представителей флота это, конечно, не устраивало, поскольку при движении кораблей постоянное нацеливание антенн осуществить было невозможно.

Но Маркони это не обескуражило. В дневнике Дж. Кемпа, который он начал вести с июля 1896 года, записано, что по предложению У. Приса 12 декабря 1896 года в конференц-зале Лондонского филантропического образовательного института состоялось первое публичное представление беспроволочного телеграфа. Немногочисленные представители научного сообщества и прессы увидели Приса, который расхаживал по сцене с закрытыми черными ящиками, а Маркони находился в зале. С разъяснениями работы беспроводной аппаратуры выступал Прис. Маркони выглядел всего лишь ассистентом, молчаливо выполнявшим распоряжения.

При нажатии Присом на телеграфный ключ у Маркони срабатывал расположенный на корпусе приемника звонок. Демонстрации произвели на собравшихся сильное впечатление. Манера поведения Маркони публике понравилась. На другой день в газетах появились хвалебные статьи с первым упоминанием имени Маркони.

Из всего описанного можно заключить, что до своего появления в Англии Маркони никаких экспериментов с беспроволочным телеграфом не проводил. Это подтверждается тем, что только 2 марта 1897 года в патентное бюро поступили дополнения от Г. Маркони к предварительной заявке № 12039, которые были достаточно объемны и содержали наконец схемы передатчика и приемника. Но и в этом варианте оказался "прокол". Так, было упомянуто, что с помощью указанной аппаратуры "можно передавать сигналы не только через сравнительно небольшие препятствия, такие, как кирпичные стены, лесостой и др., но также сквозь массы металла, возвышенности, горы, которые могут находиться между передающими и приемными приборами".

Не только через массы, но даже сквозь тонкие металлические пластины электромагнитные колебания высокой частоты не проходят, а отражаются от них. Впервые явление экранирования заметил А. С. Попов летом 1897 года, налаживая связь между кораблями "Африка" и "Европа" в Балтийском море. Когда между ними случайно оказался крейсер "Лейтенант Ильин", связь прервалась.

Патентное бюро 2 июля 1897 года выдало положительное заключение по заявке Маркони, что и неудивительно, поскольку экспертизу проводил сам У. Прис.

НАСТРОЙКИ НА ВОЛНУ НЕ БЫЛО

Уже при первом взгляде на схему видно, что все ее основные элементы имеются в приемнике Попова: антенна l (на схеме изображен вариант рефлектора, хотя в тексте рассматриваются другие типы улавливателей электромагнитных волн: поднимаемые вверх на стойках металлические пластины, цилиндры, обмотки фольги); когерер j , играющий роль детектора и представляющий собой герметичную стеклянную трубку длиной 38 мм и диаметром 2,5 мм с металлическим порошком либо опилками внутри; якорь реле p (у Попова эту роль исполнял молоточек звонка), удары которого по когереру встряхивают порошок, восстанавливая его электрическое сопротивление.

Дополнительные шунтирующие сопротивления p 1 , p 2 , q, h 1 , жидкостные сопротивления s , батарея g для питания реле вряд ли заметно улучшают стабильность работы схемы.

Биографы Маркони обращают внимание на катушки индуктивности k 1 и плоские пластины k (конденсаторы) и делают вывод о наличии в приемнике Маркони колебательного контура, повышающего избирательные свойства. На самом деле резонансная частота этого "контура" не совпадает с частотами волн сантиметровой длины, улавливаемыми антенной-рефлектором. Разрядный передатчик, который использовали Попов и Маркони, излучал сверхширокополосные сигналы, занимающие практически весь диапазон радиоволн, и качество их приема не зависело от наличия или отсутствия в схеме колебательного контура.

В принципе избирательность радиоаппаратуры повышает ее чувствительность. Однако в знаменитом "броске" через Атлантический океан в декабре 1901 года, когда был проведен сеанс радиосвязи между Великобританией и США, Маркони больше рассчитывал на мощность передатчика и высоту подъема антенны.

НА КОММЕРЧЕСКИЕ РЕЛЬСЫ

В мае 1897 года с помощью аппаратуры Маркони удалось установить связь на расстоянии 14 км. Удаче способствовало то, что дело происходило в районе Бристольского канала, а над поверхностью воды радиоволны затухают слабее, чем над сушей. При событии присутствовали инженеры из Великобритании, Германии, Италии, а также многочисленные журналисты.

После испытаний на Бристольском канале Маркони стал весьма популярен у себя на родине, в Италии. Его, не сумевшего сдать вступительные экзамены в Итальянскую военно-морскую академию, 6 июля 1897 года пригласили на военно-морскую базу Ла Специя для демонстрации своего детища в присутствии известных специалистов, верхушки итальянской армии и флота и даже короля и королевы. Впервые удалось принять сигнал с фразой "Viva I'Italia" ("Да здравствует Италия") из-за линии горизонта на расстоянии 18 км. Восхищенный король устроил в своей резиденции обед в честь Маркони.

Но Гульельмо извлек из своего успеха не только моральное удовлетворение. От военно-морского ведомства Италии на счет образованной им через две недели компании беспроводной телеграфии "Wireless Telegraph & Signal Company" поступила сумма в 15 000 фунтов стерлингов. Условие было одно: итальянский флот мог использовать его изобретение.

Продав 40% акций компании, Маркони выручил еще 25 000 фунтов. Общий капитал составил 40 000 фунтов, что в современных ценах соответствует 4,5 млн долларов США. В компанию были приглашены высококвалифицированные английские ученые и инженеры.

При их помощи аппаратура стала совершеннее, но заинтересовать крупных промышленников и финансистов не получалось. И здесь Маркони проявил большой предпринимательский талант. Во все демонстрации возможностей нового вида связи он вносил элементы театральности, привлекал для их освещения репортеров крупных газет.

Так, в июле 1898 года он оснастил радиоаппаратурой яхту принца Уэльского, сына королевы Виктории, и передавал с борта телеграммы на остров Уайт, где в своей резиденции находилась королева. Наследник короны участвовал в регате, хотя незадолго до этого повредил ногу. Королева ежедневно получала бюллетень о состоянии здоровья сына. Тексты бюллетеня поступали и в редакции газет, которые оповещали о событиях на яхте всю страну.

На палубе яхты Маркони установил передатчик с вертикальной 25-метровой антенной, а на берегу смонтировал на растяжках 30-метровую мачту. Телеграммы передавались со скоростью 100-120 знаков в минуту и содержали 50-100 слов. По окончании соревнований принц Эдуард подарил Маркони свою яхту.

Еще одну презентацию Маркони устроил 27 марта 1899 года. Вблизи городов Дувра и Булони (то есть в самой узкой части пролива Ла-Манш) построили антенные мачты, и в присутствии военных и политических руководителей двух стран Маркони передал первую международную телеграмму на расстояние 43 км.

Серьезные ошибки в тексте рассекреченной более чем через 100 лет заявки № 12039 позволяют утверждать, что Г. Маркони до этого времени не проводил практических испытаний аппарата для беспроводной связи. Таким образом, приоритет в этом изобретении по праву принадлежит нашему соотечественнику А. С. Попову.

Тем не менее нет, наверное, ничего предосудительного, что Маркони позаимствовал результаты работы Попова, о чем, кстати, в свое время говорил сам Александр Степанович. Благодаря деловым способностям итальянца радио начало быстро развиваться, и все от этого только выиграли.

Очень удачную оценку деятельности Маркони дал известный английский инженер и писатель-фантаст Артур Кларк в 2001 году по случаю 100-летия первого сеанса радиосвязи между Европой и Америкой. По мнению Кларка, Маркони не был в полном смысле изобретателем, но именно он сыграл огромную роль в распространении радио, так как в наибольшей мере осознал его значимость, первым основал коммерческую организацию по внедрению этого средства связи.

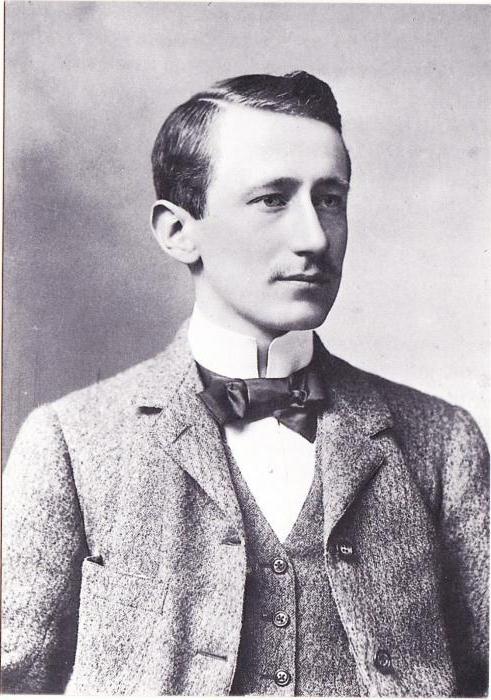

В этой статье мы расскажем о замечательном человеке. Его гениальный ум, обширные знания и необычайная тяга к прогрессу в буквальном смысле связали между собой континенты. Его именем назван аэропорт, он обладатель многих почетных титулов и премий, в том числе Нобелевской. Итак, позвольте вам представить гениального физика и изобретателя – Гульельмо Марчезе Маркони!

Детство

Родиной великого изобретателя была Болонья. Гульельмо Маркони появился на свет в 1874 году 25 апреля.

Мальчик рос в достаточно обеспеченной семье. Отец Джузеппе Маркони был богатым землевладельцем, а мать – Энни - правнучкой ирландского создателя виски Jameson.

Воспитанием мальчика занималась мама. Семья не бедствовала, и это позволило нанимать для ребенка лучших преподавателей.

Как и большинство детей из богатых семей Италии, малыш замечательно освоил игру на фортепиано.

Юность

Когда будущему гению Маркони Гульельмо, интересные факты из жизни которого мы поведаем в статье, исполнилось 18, он попытался попасть в морскую академию, но провалил экзамен.

Юноша с восторгом слушал в университете лекции Аугусто Риги. В Великобритании посещал занятия в знаменитой школе Рэгби-скул.

Когда ему исполнилось 20, его внимание стало привлекать все, связанное с электромагнитным излучением. Он увлекся трудами знаменитых ученых, посвятивших свою жизнь исследованию данной области.

Первые эксперименты

Первые серьезные опыты Маркони провел в Гриффоне. Там находилось поместье отца. Ему удалось послать сигнал на звонок, вначале стоящий рядом, потом на другом конце дома, а позже - и вовсе на улице. С каждым новым опытом удавалось увеличивать расстояние и добиваться все более интересных результатов.

В 1895 году изобретатель существенно улучшает свой прибор. Таким образом, он преодолел порог около полутора миль.

Нет пророка в своем отечестве

Как ни странно, в родной Италии приборы Маркони никого не заинтересовали. Зря он обивал пороги многочисленных контор и министерств, везде от ворот поворот. Не помогли даже солидные связи его учителя – профессора Аугусто Риги.

Отчаявшись быть полезным у себя на родине, Гульельмо принимает решение ехать в Англию, для того чтобы там запатентовать свое изобретение.

Шансы на то, что Великобритания заинтересуется данным прибором, были достаточно велики. Страна имела огромный военный и торговый флот, и радиосвязь могла бы стать очень ценным приобретением.

Однако Англия встретила изобретателя не очень радостно. Первым делом на таможне у него разбили приборы (они им показались подозрительными). Молодому человеку пришлось восстанавливать все заново.

2 сентября 1896 года Гульельмо Маркони радио показал в действии. Его радиосигнал преодолел расстояние в две мили. Об этом изобретении тогда писали почти все английские газеты.

Как часто бывает, вместе с многочисленными поклонниками Гульельмо приобрел множество завистников и людей, пытающихся оспорить приоритет его изобретений.

В 1897 году ученого призывают на итальянскую военную службу. Выручают связи богатого папы. Молодого гения принимают на службу при итальянском посольстве.

Бизнесмен

Маркони был не просто талантливым инженером и физиком. Без коммерческой жилки он не смог бы обойтись.

В 1897 году ученому удалось послать радиосигнал через весь Бристольский залив (9 миль). Длина антенны при этом составляла более 90 метров!

После такого успеха Британская почта не устояла и купила у талантливого изобретателя несколько аппаратов для поддержания связи со своими плавучими маяками. С этого времени о Маркони начинают думать не только как о талантливом физике и инженере, но и как о преуспевающем бизнесмене.

Летом 1897 года изобретатель создает акционерное общество Wireless Telegraph & Signal Company. Так как фирма пользуется его патентом, Маркони получает 60 процентов всех акций и 15000 фунтов в придачу.

Главной целью организации была постройка радиостанций вдоль всего побережья. В начале 1898 года аппаратура была установлена на острове Уайт.

Так кто же первый?

Самым яростным противником итальянца был английский физик Оливер Лодж. Он обвинил его в том, что Маркони Гульельмо изобретения создал не по своим идеям.

На самом деле определенная доля правды в этом утверждении есть. В 1894 году, когда скончался Герц, Оливер Лодж сделал доклад в Британской академии. Он доработал эксперименты Герца и создал аппарат, который стал основой многих радиоприемников.

Результаты опытов Лодж напечатал в журнале Electrician, что и дало возможность повторить данные эксперименты другим известным ученым, в том числе Маркони.

В 1898 году в первый раз с помощью радио был принят сигнал бедствия. В том же году заработал первый завод, выпускающий радиопередатчики в городе Челмсфорде.

Через расстояния

Уже в 1899 году ученый решил с помощью своего изобретения преодолеть Ла-Манш (28 миль). Это был грандиозный успех. Но Маркони было этого мало, он хотел связать между собой континенты.

Весной 1900 года он получает новый патент. Добавлением конденсатора модернизирован передатчик, усиливающий эффект колебаний.

После получения данного патента итальянец стал практически властелином рынка радиотехники. В 1900 году его фирма сменила название на Marconi’s Wireless Telegraph Company Limited.

Тогда же изобретатель преодолевает порог в 150 миль, а спустя полгода он ставит новый рекорд – 186 миль.

Для следующего эксперимента фирма выдает ему 50000 фунтов.

Итальянец размещает радиостанции возле города Полду (Англия) и на мысе Код в США. И тут начались проблемы. Вначале ветром снесло антенны в Англии. Потом бурей поломало антенные мачты на американском побережье. Новую станцию ученый построил в Канаде (бухта Глейс). После долгих попыток настроить систему Гульельмо все-таки нашел выход.

Антенной стал двухсотметровый провод, привязанный к змею. Но его снова постигает неудача, ветер обрывает провод и уносит змея. Ученый не унывает и продолжает попытки. Со вторым змеем происходит то же самое.

12 декабря 1901 года при помощи третьего змея в 12 часов 30 минут состоялась первая межконтинентальная передача. Радиосигнал был послан более чем на 2000 миль.

Эксперимент доказал безосновательность утверждений физиков, говоривших, что из-за кривизны поверхности волны не способны распространяться более чем на 300 миль.

В Соединенных Штатах находчивый итальянец расширил коммерческую деятельность, тем более что слава о его изобретениях бежала впереди него. Он открывает фирму Marconi Wireless Telegraph Company of America. Правительство Канады заказывает у него передатчики. В 1902 году они были уже установлены. А через пять лет стараниями Маркони бала настроена регулярная связь через Атлантику.

В 1909 году наградой Маркони стала Нобелевская премия по физике.

В декабре того же года он читает свою знаменитую нобелевскую лекцию о беспроводной телефонии.

С 1918 итальянец полностью посвятил себя экспериментам с ультракороткими волнами.

В 1919 едет в Париж на мирную конференцию как представитель Италии.

Летом 1920 выходит первая радиопрограмма. Спустя пару лет его фирма открывает другую, с 1927 года называемую как BBC ("Би-Би-Си").

В 1932 году Гульельмо устанавливает радиотелефонную связь.

Семья

Маркони Гульельмо, биография которого никогда не была простой, был женат дважды. Первый раз на Беатрис О’Браен. Они прожили вместе 19 лет и расстались в 1924 году. От первого брака у Гульельмо было трое детей.

Второй раз он женился на молодой графине Марии Бецци-Скали.

В 56 лет у Маркони рождается дочь Элеттра.

Награды и титулы

Нобелевская премия по физике - не единственная награда Маркони. Изобретатель получил довольно много наград и титулов. А ведь он даже не имел высшего образования!

В 1909 король Италии назначил Маркони сенатором. В 1929 году ему торжественно был подарен титул маркиза, а через год его избрали главой Королевской академии.

Его портрет красуется на купюре в 2 тысячи лир. В честь него назвали аэропорт в городе Болонье.

Эпилог

Умер знаменитый физик Маркони Гульельмо 20 июля 1937 года. Похороны состоялись в родовом поместье, на вилле Грифон. В этот день все радиостанции на две минуты остановили трансляции, чтобы почтить человека, научившего континенты общаться.

В 1915 Федеральным судом США было принято решение в пользу Гульельмо. Но после его смерти Верховный суд отменил все его патенты, присудив их Николе Тесле.

Возможно, Гульельмо и использовал в своих приборах и опытах аппаратуру, созданную другими учеными и изобретателями. Но именно он оказался в данном случае более дальновидным и предприимчивым. И именно этого человека мы должны благодарить за столь бурное внедрение и развитие беспроводной связи.

Читайте также: