Какое звание было присуждено м в ломоносову в июле 1745 года

Обновлено: 28.06.2024

История человечества знает много разносторонне одаренных людей. И среди них на одно из первых мест надо поставить великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Оптика и теплота, электричество и тяготение, метеорология и искусство, география и металлургия, история и химия, философия и литература, геология и астрономия—вот те области, в которых Ломоносов оставил свои след. А. С. Пушкин писал, что, “соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенной силой понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, исполненной страстей”. Следует заметить, что эта разнообразная деятельность Ломоносова была порождена бурной эпохой преобразования нашей Родины, эпохой, связанной с деятельностью Петра I.

Тщательное изучение работ Ломоносова в области физики и химии, проведенное в наше время, открыло нам совершенно новое понимание роли Ломоносова в мировой науке. Если в науке современной ему эпохи доминировали узкий эмпиризм, ограниченность и метафизичность теоретических концепций, то гении Ломоносова охватывал эти проблемы во всей их широте и поднимался до глубоких теоретических обобщений, идущих часто - против течения, но вскрывающих истину. Ломоносов несомненно олицетворяет собой наиболее прогрессивный и боевой дух науки своего времени. Оценка его работ знаменитым Эйлером, полагавшим, что “эти работы могут служить украшением любой академии”, несомненно оправдана.

Великий ученый, ставший гордостью своей Родины, родился в семье помора Василия Дорофеевича Ломоносова 8 ноября 1711 г. в деревне Миша-нинской, расположенной на острове в устье Северной Двины, против города Холмогоры.

Уже с детства Михаил Ломоносов начал тяжелую трудовую жизнь. Десятилетним мальчиком сопровождал он отца в его далеких и часто опасных путешествиях. На отцовском галиоте “Чайка” побывал маленький Ломоносов на Двине, в Белом море, в Северном Ледовитом океане. С большим интересом наблюдал он жизнь и природу родного края, обычаи и нравы его обитателей. Путешествуя с отцом, Михаил познакомился с различными производствами. Особенно большое впечатление произвели на него верфи Северной Двины, где строились военные и торговые корабли. С изумлением следил Ломоносов, как руками человека создается величественный корабль. На поморских солеварнях Белого моря он хорошо изучил производство соли. Интерес к промышленности сохранился у Ломоносова на всю жизнь.

Все виденное мальчиком вызывало необычную в ребенке его лет жажду знания. Возвращаясь из плавания, Ломоносов брался за книги. Рано научившись читать, он вскоре знал наизусть те немногие книги, которые смог достать. Однако это были церковные книги, и в них он не находил ответа на интересовавшие его вопросы.

С большим трудом удалось ему достать немногочисленные в то время недуховные книги. “Славянская грамматика” Смотриц-кого и “Арифметика” Магницкого открыли мальчику неизвестный до тех пор мир—мир знания. Особенно большое влияние оказало на него чтение “Арифметики” Магницкого. Эта книга не была похожа на современные нам учебники ари(>)метики. В ней излагались не только правила простейших математических вычислений, но сообщались также простейшие сведения по физике, геометрии, навигации, астрономии и т. д . Эта книга являлась в некотором роде энциклопедией тех времен.

Деревня, в которой родился М. В. Ломоносов

Несчастливой была домашняя жизнь Михаила Ломоносова. Мать его, Елена Ивановна Сивкова, умерла, когда он был еще ребенком. Много лет спустя Ломоносов писал: “Имеючи отца хотя по натуре доброго человека, однако в крайнем невежестве воспитанного, и злую завистливую мачеху, которая всячески старалась произвести гнев в отце моем, представляя, что я всегда сижу попустому за книгами, для того многократно я принужден был читать и учиться, чему возможно было, в уединенных и пустых местах и терпеть стужу и голод. ” Преследования мачехи, делавшие жизнь дома невыносимой, и непреодолимое стремление к знанию, которое нельзя было удовлетворить на родине, заставили Ломоносова решиться уйти из родного дома.

Зимой 1730 г. он ушел с обозом в Москву. Здесь в январе 1731 г. Ломоносов поступил в Заиконоспасскую славяно-греко-латинскую академию—первое высшее учебное заведение Московской Руси. Нелегки были годы учебы. Вот как об этом он вспоминал впоследствии: “Имея один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше, как на денежку хлеба и на денежку квасу, остальное на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким образом жил я пять лет и наук не оставил”. В этих трудных условиях, усугубляемых насмешками младших школьников, — “смотри-де какой болван лет в двадцать пришел латы-не учиться”, — Ломоносов сумел проявить свои блестящие способности, пройдя первые три класса за один год.

Но схоластическая наука его не удовлетворяла. Ломоносов искал новых путей. Он собирался было уехать священником с Оренбургской экспедицией, однако при допросе открылось истинное происхождение Ломоносова (при поступлении в академию он сказался сыном попа), и поездка не состоялась. Затем он ездил в Киевскую духовную академию, но и обучение в ней . его не удовлетворило. Сенатское предписание пришло как нельзя кстати: в числе лучших двенадцати учеников, вызывавшихся в Петербург, был назван и Михайло Ломоносов. В день нового 173 6 г. он прибыл в Петербург. Еще одно обстоятельство оказалось благоприятным для Ломоносова. Ощущалась острая необходимость в специалистах горного дела. И трое наиболее подготовленных студентов: Ломоносов, Виноградов и Рейзер — были отправлены за границу для обучения горному делу и для прохождения общего курса наук. 3 ноября 1736 г. студенты прибыли в Марбург к Вольфу, а затем должны были обучаться металлургии у Генкеля во Фрейберге.

Ломоносов с увлечением слушал лекции Вольфа. Для преподавания Вольфа характерно было использование математического метода, что вносило ясность в изложение наиболее сложных вопросов. Это особенно понравилось Ломоносову, и тогда же он решил: если доведется ему в дальнейшем что-либо преподавать, всегда поступать так же. Высоко оценивая Вольфа, Ломоносов не принял идеалистическую часть его системы. Об этом свидетельствуют первые работы Ломоносова, отосланные им в 1738—1739 гг. при отчете в академию: “Образчик знания физики: о превращении твердого тела в жидкое. ” и в особенности физическая диссертация “О различии смешанных тел, состоящем в сцеплении корпускул”. Но если Ломоносов так быстро смог преодолеть Вольфа, то тем более быстро он должен был убедиться, что ему нечему учиться у Генкеля, который, по отзыву Ломоносова, “всю разумную философию презирал”. Отношения между Генкелем и Ломоносовым быстро испортились, и Ломоносов покинул Фрейберг.

8 июня 1741 г., после почти пятилетнего пребывания за границей, Ломоносов прибыл в Россию. Через полгода после занятий по переводам, по составлению каталога минералов и выполнения других работ Ломоносов становится адъюнктом физического класса академии. Очень скоро молодому адъюнкту пришлось принять участие в академических делах; от него не могло укрыться тяжелое положение академии , самодурство Шумахера, засилье немецкой партии, возглавляемой профессорами. Он не преминул примкнуть к русской партии во главе с Нартовым, Принял участие в обвинении Шумахера, по которому последний был арестован и назначена следственная комиссия.

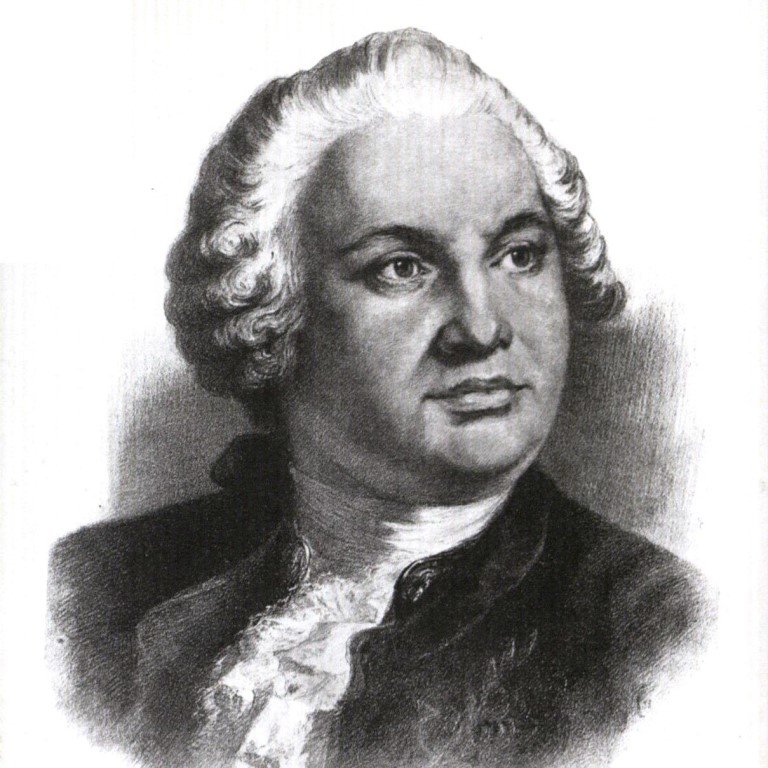

В феврале 1744 г. Ломоносов представил новую диссертацию “О нечувствительных физических частицах” и в том же году закончил замечательную работу “Размышления о причине теплоты и холода”. В апреле 1745 г. он подал рапорт о назначении его профессором химии. Конференция, рассмотрев рапорт Ломоносова 3 мая 1745 г., согласилась с тем, что он достойный кандидат на профессорское звание, и предложила ему написать и защитить диссертацию по металлургии. В июне диссертация “О светлости металлов” была готова. Однако Шумахер пытался препятствовать назначению Ломоносова, он отослал его работы “О светлости металлов”, “Размышления о причине теплоты и холода” и “Попытка теории упругой силы воздуха” Эйлеру, думая получить плохой отзыв. Но вопреки ожиданиям Шумахера Эйлер прислал восторженный отзыв: “Все сии сочинения не только хороши, но и превосходны, ибо он изъясняет физические и химические материи. с таким основательством, что я совершенно уверен в справедливости его изъяснений”. В июле 1745 г. Ломоносов стал профессором.

Профессорская деятельность Ломоносова с первых шагов отличалась важными для русской науки начинаниями. Первым было строительство в России химической лаборатории, вторым— издание ломоносовского перевода “Экспериментальной Вольфи-янской физики”. Этим переводом русская физика получила не только первый учебник на русском языке, но и основы русского научного языка. В 1749 г. вышел первый том “Новых комментариев Петербургской Академии наук”, в которых были помещены “Размышления о причине теплоты и холода”, “Опыт теории упругой силы воздуха”, “О вольном движении воздуха, в руднике примеченном”, “Рассуждение о действии химических растворителей вообще”. В 1749 г. Ломоносов принял участие по предложению Эйлера в конкурсе Берлинской академии наук на тему о происхождении селитры.

Период 1745—1750 гг. характеризуется большими творческими достижениями Ломоносова. Он разработал и обосновал новую отрасль знания — физическую химию, кинетическую теорию теплоты и газов, сформулировал закон сохранения материи и движения. В то же время Ломоносов вел кипучую научно-организационную, педагогическую и литературную деятельность. К концу этого периода он — знаменитый автор од, трагедий, признанный оратор, его “слова” на торжественных актах пользуются большим успехом, он горячо полемизирует с академиком Миллером о начале русской истории, начинает опыты по изготовлению окрашенных стекол (мозаика).

В следующее пятилетне (1750—1755) деятельность Ломоносова развертывается также широким фронтом. Его научная работа протекает по двум направлениям: электрические явления и химия. В этот же период Ломоносов много занимается вопросами окрашивания стекла. К 1752 г. эти опыты были в основном закончены, а в 1753 г. благодаря огромным усилиям Ломоносова был пущен первый завод мозаичного стекла (ныне это знаменитый завод художественных изделий под Ленинградом).

6 сентября 1751 г. Ломоносов произнес свое знаменитое “Слово о пользе химии”. Он разработал и прочитал в 1752— 1754 гг. совершенно новый и необычный курс физической химии. В своих физико-химических исследованиях Ломоносов далеко опередил свой век: физическая химия как наука появилась •только в конце XIX в.

Много сил отдавал Ломоносов в этот период созданию Мос-• ковского университета; он сам составил проект университета. В апреле 1755 г. Московский университет был открыт. И сегодня, являясь ведущим вузом страны, он по праву носит имя ве-_ ликого ученого.

В этот период Ломоносов задумал “Трактат о природе эфира, разработанный математическим методом” (до нас ничего не дошло из этого сочинения), написал “Трактат электричества, разработанный математическим путем”. В результате опытов по цветам и краскам Ломоносов создал “Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее”. В связи с открытием в 1759 г. петербургским академиком Брауном точки замерзания ртути Ломоносов в 1760 г. опубликовал “Рассуждение о твердости и жидкости тел”.

В 1757 г. Ломоносов был назначен советником канцелярии, а с марта 1758 г. ему были поручены Историческое и Географическое собрания, гимназия и университет. 26 мая 1761 г. Ломоносов наблюдал редкое астрономическое явление—прохождение Венеры по диску Солнца — и открыл атмосферу Венеры. В связи с географическими занятиями он публикует работы: “Рассуждение о большой точности морского пути” (содержит предложение об организации международной мореплавательной академии и о расширении работ по земному магнетизму, геофизике и метеорологии”, “Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показание возможного проходу Сибирским Океаном в Восточную Индию” (идея Северного морского пути), “Мысли о происхождении ледяных гор в Северных морях”.

Роль Ломоносова как замечательного поэта и преобразователя русского литературного языка В. Г. Белинский определил так:

“С Ломоносова начинается наша литература; он был ее отцом и пестуном”. Ломоносов придавал огромное значение национальному языку в развитии культуры народа. Он считал, что культура каждого народа должна развиваться на основе своего национального языка.

В марте 1765 г. Ломоносов простудился и 4 апреля скончался. Он умирал в тяжелом сознании гибели своих начинаний. Ломоносов был прав и не прав. Он ясно сознавал невозможность осуществления в царской России тех идеалов, за которые боролся всю жизнь. Через 150 лет после его смерти другой великий русский ученый П. Н. Лебедев с горечью скажет о невыносимых, “ломоносовских” условиях русской научной работы, скажет о том, что “в ужасающем количестве гибнут творческие научные замыслы, и то, что достигается, достигается вопреки этим условиям”.

Но Ломоносов был не прав, говоря о полной гибели его дела. Оно не погибло. Великое имя и дела Ломоносова вдохновляли и продолжают вдохновлять русскую научную мысль. Настало время для осуществления его заветной мечты о могуществе русской науки, и по-новому воспринимает советская молодежь дошедший к ней через века призыв:

“О вы, которых ожидает Отечество от недр своих

И видеть таковых желает,

Каких зовет из стран чужих,

О, ваши дни благословенны!

Дерзайте ныне ободренны

Раченьем вашим показать,

Что может собственных Платонов

И быстрых разумом Невтонов

Российская земля рождать”.

Заканчивая наш рассказ о М. В. Ломоносове, подведем некоторые итоги его научной деятельности, охарактеризуем его физические воззрения.

Ломоносов является одним из основоположников кинетической теории теплоты и газов, автором закона сохранения материи и движения. Приведем слова Ломоносова из письма Л. Эйлеру (1748 г.): “Все изменения, случающиеся в природе, происходят так, что если что-либо прибавится к чему-либо, то столько же отнимется от чего - то другого. Так, сколько к какому-нибудь телу присоединится материи, столько же отнимется от другого;

сколько часов я употребляю на сон, столько же отнимаю от бдения и т. д. Так как этот закон природы всеобщ, то он простирается даже и в правила движения, и тело, побуждающее своим толчком другое к движению, столько же теряет своего движения, сколько сообщает другому, движимому им”.

Ломоносов впервые предсказал существование абсолютного нуля температуры, объяснил из кинетических соображений закон Бойля. Введя в химию весы, он доказал неправильность мнения об увеличении веса металлов при их обжигании в “заплавленных накрепко стеклянных сосудах”.

Он впервые высказал мысль о связи электрических и световых явлений, об электрической природе северного сияния, о вертикальных течениях как источнике атмосферного электричества. Защищая волновую теорию света, Ломоносов в оптике проделал большую работу по конструированию оптических приборов, по цветам и красителям, по преломлению света.

Ученый оставил после себя большое число идей, реализация которых осуществлялась наукой в течение 100—150 лет после его смерти. Записывая, например, наблюдение, что “наэлектризованная чаша весов притягивается к железной плите”, Ломоносов делает вывод: “Весами можно весить электрическую силу”. Это было реализовано В. Томсоном в абсолютном электрометре. Занимаясь электричеством, он делает пометку: “Надо поставить опыт, будет ли луч света иначе преломляться в наэлектризованном стекле и воде”. Такой опыт был проведен в 1875 г. Керром, открывшим двойное преломление луча в электрическом поле.

Новые идеи у Ломоносова не были случайными догадками. Они являлись результатом его стройного научного материалистического мировоззрения. Ломоносов был разносторонним и глубоким философом, мечтавшим написать грандиозную корпускулярную философию природы, объясняющую все явления органической и неорганической природы с единой точки зрения. В своем мировоззрении он не был ни ньютонианцем, ни картезианцем. “Сами свой разум употребляейте. Меня за Аристотеля, Картезия, Невтона не посчитайте. Если вы мне их имя дадите, то знайте, что вы холопы”,—писал Ломоносов в одной из заметок. Ломоносов был более последовательным материалистом, чем Декарт и Ньютон; он строго руководствовался основной идеей:

“Природа крепко держится своих законов и всюду одинакова”. В своих исследованиях Ломоносов широко использовал закон сохранения материи и движения. Природа, по Ломоносову, “состоит в действии и противодействии”. Это прекрасный образец диалектики. Своими воззрениями Ломоносов стремился преодолеть метафизику и прежде всего отрыв материи от движения. Хотя под движением он понимал только механическое движение, но его высказывания, что “тела не могут ни действовать, ни противодействовать взаимно без движения; природа тел состоит в движении, и, следовательно, тела определяются движением”, свидетельствуют об огромной высоте, на которой стоял Ломоносов и в этом вопросе.

Официальная история рисует Ломоносова в забронзовевшем образе русского просветителя, который, будучи крестьянским отроком, пришел в Москву пешком из деревни. Но есть два нюанса: настоящий Ломоносов был далеко не целомудренным ботаником, и в Москве оказался не только из-за тяги к знаниям.

Настоящей биографии Ломоносова не может и быть, современники его не позаботились об этом. Они смотрели на Ломоносова не как на гениального человека, а как на беспокойную и опасную для общественного благосостояния голову

Виссарион Белинский.

Дикий блат

Михаил Васильевич Ломоносов

Ранняя биография Ломоносова практически полностью основана на его собственных рассказах. Согласно им, он, бедный крестьянин из Холмогор, очень любил с детства читать книги, за что его ругала злая мачеха; отец желал видеть сына помощником на рыбном промысле. Но Ломоносов так тянулся к знаниям, что в 19 лет не выдержал и ушел пешком в Москву вместе с рыбным обозом. Всю дорогу он ел только соленую рыбу. А уже в Москве оказалось, что у одного из его земляков есть знакомства в Славяно-греко-латинской академии, куда Ломоносов слезно молил его принять, соврав, что он из дворян… В общем, настоящая патриотическая сказка о юном самородке.

Отъезд в Москву был запланированным — он получил в воеводской канцелярии паспорт сроком на год и заручился согласием отца. Отъезд Ломоносов замыслил, очевидно, после знакомства с Иваном Каргопольским, прибывшим в Холмогоры в 1730 году. Каргопольский учился в Славяно-греко-латинской академии в Москве, затем 6 лет провел во Франции, в частности, слушая лекции в Сорбонне. В Холмогоры он приехал преподавать языки в Словесную школу, основанную архиепископом Холмогорским и Важеским Варнавой, его бывшим учителем в академии. В регионе были необходимы переводчики — через единственные пока порты шла активная торговля с Западом.

Место на Никольской улице, где находилась Славяно-греко-латинская академия. Заиконоспасский монастырь действует до сих пор

Блат блатом, но Ломоносов, поступив в Академию, начинает демонстрировать бешеные интеллектуальные способности. Первые успехи — в латыни, языке европейской учености. Ломоносов начинает учить его в январе 1731, но к июлю уже говорит и делает переводы, в ноябре 1732 года учит стихосложение по учебнику, написанному на латыни.

Евротрип в стиле XVIII века

Христиан Вольф, учитель Ломоносова

Вызов в Петербург не был такой большой удачей, как может показаться. В Академии в ту пору был дефицит толковых студентов, поэтому ее президент, барон Корф, через Сенат попросил кинуть клич по учебным заведениям страны. Сенат рекомендовал Славяно-греко-латинскую академию; так из Москвы в Петербург отправили двенадцать студентов, включая Ломоносова.

Марбург в 18 веке

Студенты направились во Фрайберг (Саксония), учиться, наконец, горному делу. Там их содержание было сокращено до 200 рублей, местные говорили на другом диалекте немецкого, а руководил ими теперь знаменитый геолог и металлург, ехидный и строгий Иоганн Генкель, с которым отношения не заладились.

А солдатом Ломоносов и вправду сделался. Правда, не совсем помнил, как. После Фрайберга он отправился в Лейпциг, чтобы попросить денег на возвращение домой у барона Кейзерлинга, русского посланника. Барона он не застал и решил уйти по морю из Голландии. По дороге туда, где-то в окрестностях Дюссельдорфа, Ломоносов заночевал на постоялом дворе и решил выпить с офицерами прусской армии.

Пьян и умен – два угодья в нем!

Почему Академия так носилась с Ломоносовым? Напомню, что в Петербургскую Академию наук прежде всего набрали европейских ученых — наладить связи помогали Лейбниц и Вольф. Русских же светил науки пока было наперечет — и Ломоносов был одним из них. Академия выделяет ему жилье и периодически ссужает деньгами, а в январе 1742 его, наконец, делают адъюнктом Академии с жалованьем 360 рублей.

В сентябре 1742 он начинает читать публичные лекции по химии, минералогии, а также стихосложению; а еще — продолжает пить. 26 сентября садовник Академии Иоганн Штурм принимал гостей у себя на квартире, в том же доме, где жил Ломоносов. Поэт вломился к соседу и заявил, что гости садовника украли у него епанчу (плащ с капюшоном):

Шандалы (подсвечники), излюбленное оружие Ломоносова

Параллельно с научной работой и кутежом Ломоносов погрузился в академические интриги и вскоре вызвал кучу жалоб на свое хамское поведение; ему даже запретили посещать академическое собрание. Ломоносов терпел целых два месяца, но как-то с утра, видимо, снова выпил лишнего:

Ломоносов знал, на что упирать. Но на этот раз Академия добилась того, что 28 мая 1743 его посадили под арест; сидел он в помещениях Академии наук, где имел возможность продолжать работать над исследованиями и одами. В августе Ломоносова отпустили под домашний арест, а в январе 1744 освободили — на условиях половинного жалованья и публичного извинения перед академиками. Через десять дней после извинений — новая история: Ломоносов избивает подсвечником своего приятеля и однокашника по Славяно-греко-латинской академии, переводчика Ивана Голубцова.

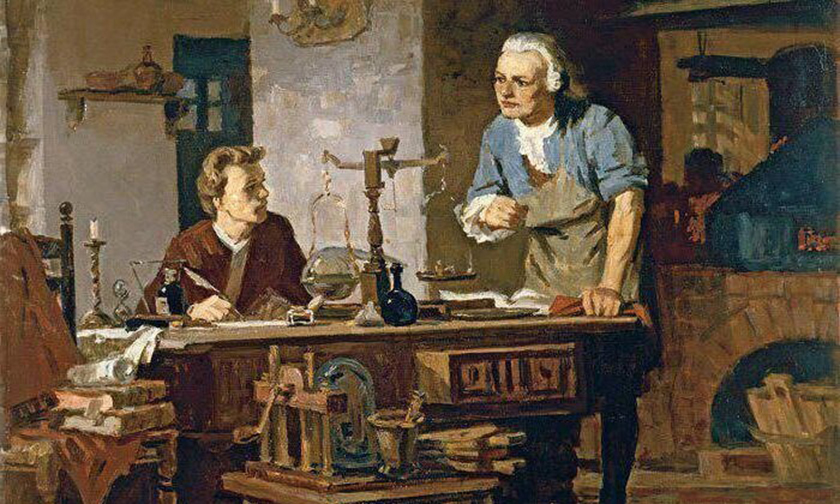

Химическая лаборатория Ломоносова. Модель

Формально Ломоносов до сих пор оставался беглым крестьянином. Но после представления императрице Елизавете (1750) дела пошли в гору. В 1751 году его, наконец, наделили чином коллежского советника с жалованьем 1200 рублей в год. Чин также давал право на потомственное дворянство, которое он получил в 1753, уже являясь владельцем стекольного завода и приписанных к нему 211 душ крепостных. В 1763 он получил чин статского советника с окладом в 1875 рублей. Это была вершина его служебной карьеры.

Несмотря на ежемесячные скандалы и разборки, которые Ломоносов закатывал в Академии, его трудовой энтузиазм был невероятен. Он не переставал работать в Академии, ездить на стекольный завод, писать свои и рецензировать чужие научные работы, даже когда у него стали отказывать ноги.

Только в последний месяц перед смертью он залег дома, где и скончался 15 апреля 1765 года от воспаления легких. На следующий же день по приказу Екатерины II все его бумаги были конфискованы лично генералом, шефом Кавалергардского корпуса и фаворитом императрицы Григорием Орловым. Документы не поступили ни в какой архив, их описи не существует. Там явно было, что скрывать — Екатерина знала об этом, а мы, наверное, уже не узнаем никогда.

Он родился в свободной Архангельской губернии, с десяти лет отец стал брать его на рыбный промысел. Так бы и вырос в хорошего архангельского мужика, но была в нем одна особенность — он хотел учиться.

Удивительное дарование

Как в любой сказке, он с самого зачина терпит лишения и трудности.

Деревенские парни однажды даже поколотили Михайлу — за чтение прихожанам псалмов. Драка произошла прямо при выходе из церкви.

Меня оставил мой отец

И мать еще в младенстве,

Но восприял меня Творец

И дал жить в благоденстве.

В этих строках, написанных много лет спустя, Ломоносов довольно откровенно расскажет, что полноценного семейного счастья в родительском доме он так и не познал.

Злая мачеха

Ирина Семеновна, вторая мачеха, надолго поселила в душе Михайлы чувство подавленности и одиночества. Возможно, жадное впитывание новых знаний было для него своего рода заместительной терапией — способом компенсировать нехватку родительского тепла.

Дальнейший поворот этого сказочного сюжета тоже психологически объясним — на семнадцатом году жизни даровитый юноша примыкает к секте раскольников-беспоповцев.

Несогласные уходили в леса, мигрировали по всей стране подальше от центра — на север, Урал, в Сибирь. Они основывали поселения и держались своих взглядов настолько истово, что частыми были случаи самосожжения при осаде царскими ратниками.

Ломоносов, безусловно, слышал о преследованиях раскольников. Сейчас трудно определить, насколько он им симпатизировал в чисто религиозном отношении, но истории о казни мятежных старцев Соловецкого монастыря в 1676 году и предании огню протопопа Аввакума, вступившего в идейное единоборство с самим царем Алексеем Михайловичем, очевидно, вызывали в нем сильную эмоциональную реакцию, не без жалости к жертвам насилия.

Кроме того, сами раскольники были людьми очень социально активными — они умели грамотно выстроить общение с людьми извне, понимали, как воздействовать на них логически и психологически. При их дружных общинах — своим они помогали всегда — действовали школы, обучавшие риторике и грамматике.

Необыкновенное путешествие

То, что он так вольно покинул родные места и имел смелость идти в большой город — уже говорит о его нетипичном для большей части Руси характере.

Еще раз подчеркнем, что Михайло был сыном поморского — свободного — крестьянства, уроженцем края, не знавшего помещичьих усадеб.

Хитроумный обман

В сказках главный герой всегда обнаруживает смекалку и применяет хитрость, граничащую с легким мошенничеством. Вот и Михайло, явившись к ректору Славяно-греко-латинской академии Герману Копцевичу (отметим, что в то время вообще явиться к ректору академии в принципе было возможно), ловко выдал себя за сына холмогорского дворянина. Впечатление, надо полагать, было закреплено дивным светлым умом юноши и его трудно скрываемой страстью к наукам.

Ломоносова зачислили в учебное заведение, но в самый низший класс — академия хоть и была Славяно-греко-латинской, но преподавание велось собственно на латыни, которую двинский самородок по понятным причинам не знал.

Трудности и удачи

В белокаменной Ломоносов еле сводил концы с концами, средства на еду добывал случайной подработкой: то дров наколет, то над усопшим Псалтирь почитает (а читать умел тогда совсем не каждый). Но у Бога на него был особенный план — и Михайло претворял его в жизнь своим талантом и усердием. Осенью 1735 года его фамилия попала в число лучших учеников Спасских школ, которых, согласно приказу Сената Синодального управления, отправляли на учебу в Петербургскую академию.

23 сентября того же года Ломоносов вместе с Дмитрием Виноградовым и Густавом Рейзером из Кронштадта отправился в ныне польский Любек. Их отобрали как лучших студентов и отправили для учебы в Германию. Примечательно, что Академия наук исправно посылала им за границу инструкции и наставления — что, впрочем, вполне объяснимо: например, Ломоносов был за рубежом в первый раз.

Заключение в темницу

По законам сказки герой, приблизившись ко двору, обычно едва ли избегает участи угодить в немилость. Вот и Михайло Васильевич, вернувшись в Петербург в 1741 году и став адъюнктом физического класса Академии наук, возможно, мнил себя уже даже не просто сыном дворянина. Сейчас до конца неясно — то ли действительно такая заносчивость бывшего студента, то ли искреннее желание постоять за правду или науку — но в апреле 1743 года Ломоносова за дерзкое поведение в отношении профессоров академии заключили под стражу. За решеткой он пробыл восемь месяцев. Освободили его с условием публичного покаяния .

Петербургская Академия наук

Обличение заблуждений

Пушкин, питавший к биографии Ломоносова живейший интерес (гений гения чует!), оставил такую его характеристику:

Сам Ломоносов со всей ясностью понимал свою миссию:

Этой сказке нет конца

Широта его интересов равнялась широте его внутренней свободы: молекулярно-кинетическая теория тепла, физическая химия, наука о стекле, астрономия и оптомеханика, приборостроение, теория электричества и метеорология, география и навигация, поэзия…

Таким же гениальным образом он оставил свой след в риторике, грамматике и теории стиля, истории и педагогике.

Неизвестно, сколько бы открытий, достойных Нобелевских премий, он бы еще сделал на своем веку, но Господь забрал его на 54-м году жизни. В марте 1765 года Михайло Васильевич заболел воспалением легких и через месяц — 4 (17) апреля, в Светлый понедельник, исповедавшись и причастившись, предал душу Богу.

Но для сказки — волшебной истории сына простого холмогорского крестьянина, всю жизнь изучавшего творение и преклонявшегося перед Творцом — это был совсем не финал, а начало долгой посмертной жизни, по сей день наполненной благодарной памятью и восхищением.

Полностью умолчать об этом было невозможно, но упоминали об этом мельком, как о чём-то незначительном. И по сию пору эти моменты в биографии первого крупного русского учёного не любят вспоминать.

Молодой Ломоносов готовился стать не учёным, а священником

Потому что иначе он бы выбрал для образования Санкт-Петербургский университет, открытый в 1725 году при Академии наук – первое высшее светское учебное заведение в России, а не Славяно-греко-латинскую академию в Москве, готовившую, в первую очередь, кадры грамотных священнослужителей!

Ещё в детстве Ломоносов помогал в богослужении священнику холмогорской церкви, который, кстати, обучил его грамоте и ознакомил с первыми учебниками по грамматике и арифметике. Известно, что одно время Ломоносов интересовался старообрядчеством, благо в Поморском крае представителей этого направления было много. Но в конце концов он сделал выбор в пользу официальной церкви. Ей в ту пору особенно нужны были грамотные священники, способные вести успешные диспуты со сторонниками старого обряда.

От периода обучения на духовное лицо Ломоносов до конца жизни сохранил интерес к богословской литературе, глубокое знание древнерусских летописей и пиетет к церковнославянскому языку. Подготовка к церковному служению сформировала Ломоносова как учёного-гуманитария и литератора.

Будущий академик любил крепко заложить за воротник

Дело в том, что накануне Ломоносов пил с прусскими офицерами круговую за здоровье прусского короля, потом выпил с ними на брудершафт и дал согласие служить в армии короля. Ломоносов ничего не помнил, из того что с ним произошло накануне, то есть, когда он пил и давал согласие, он не осознавал, что делает. Чудом ему удалось потом бежать со службы.

Ломоносов дважды бросал свою жену

Впрочем, следует отнестись к Ломоносову с пониманием в эпизоде, когда он допился до невменяемости. Дело в том, что он бежал от жены, на которой его вынудили жениться.

Предметом беззаботной страсти Ломоносова во время учёбы в Марбурге была юная Елизавета Цильх. Когда она забеременела и родила от него дочь, мать Елизаветы пригрозила Ломоносову судом. Ломоносов был вынужден обвенчаться. Это произошло 6 июня 1740 года. И вот, спустя несколько дней он оказался на постоялом дворе в окрестностях Дюссельдорфа, где напился и был в пьяном состоянии завербован в прусскую армию! Судя по всему, Ломоносов намеревался бросить семью и бежать через Нидерланды в Россию.

Сбежав из армии, Ломоносов не нашёл ничего лучшего, чем возвратиться к жене и тёще. Но весной 1741 года он совершил новый побег из дома, на сей раз удачный. Жена его разыскала только через два года через российское посольство в Нидерландах.

Ломоносов очень не хотел, чтобы его жена приехала к нему в Россию. Помимо возможной личной неприязни, могло сыграть роль опасение за свою жизнь. Ломоносов венчался в протестантской церкви, и по законам родины это могло трактоваться как отступничество от православия. А за это в России 1-й половины XVIII века полагалось сожжение живьём на костре. Ломоносов, уже адъюнкт Академии наук, согласился признать свою жену, только если она примет православие. После этого они, говорят, жили душа в душу. Во всяком случае, никаких побегов от жены, будучи в России, Ломоносов не делал.

Ломоносов был помещиком-крепостником

Стекольное производство было, пожалуй, самым успешным делом в карьере Ломоносова. Отечественные историки обходят молчанием, что на этой фабрике работали подневольные крепостные рабочие. Сколькими душами владел Ломоносов – этот вопрос старательно обходится. Известно, что в 1833 году, когда там уже давно не было стекольного производства, в деревнях Усть-Рудицы проживало 618 душ мужского и женского пола. С конца 18 века численность населения выросла. Но, учитывая рабочих стекольной фабрики, вряд ли Ломоносов владел меньше, чем 600-700 крепостных.

Ломоносов был придворным подхалимом

Одним из важных источников дохода для Ломоносова было сочинение (чуть ли не ежегодное) хвалебных од монархам. Правда, за первый опыт такого рода он чуть было не поплатился жизнью. Вернувшись в 1741 году в Россию и устроившись в Академию, он сочинил две оды в честь императора-младенца Ивана VI (его именовали Иоанном III, так как вели счёт коронованным Иванам только с принятия титула царя Иваном IV). Эти оды не дали Ломоносову денег, зато явились источником огромного беспокойства. После свержения Ивана и восшествия на престол Елизаветы Петровны в ноябре 1741 года все сочинения, где упоминалось имя свергнутого императора, подлежали уничтожению. Ломоносов, которому, как автору подобного сочинения, грозила суровая кара, сам был вынужден спешно изымать и сжигать экземпляры своих од.

Но с 1742 года, когда он сочинил оду императрице Елизавете, дела с придворным подхалимством пошли намного успешнее. Был, правда, ещё один неловкий эпизод двадцать лет спустя. Оду на восшествие на престол Петра III Ломоносов тоже успел сочинить, и её тоже пришлось спешно уничтожать всего через полгода. Впрочем, Екатерина II прекрасно понимала, что служители муз, вроде Ломоносова, служат тем, кто им хорошо платит, а потому была особенно щедра к академику. Оду Ломоносова в честь её воцарения она оценила в тысячу рублей. Их, в медных рублёвых монетах весом в 1/10 пуда (1,6 кг) каждую, привезли к Ломоносову в поместье на двух возах.

Читайте также: