Как суворов осуществлял закаливание солдат

Обновлено: 28.06.2024

Западная Русь

Разделы сайта

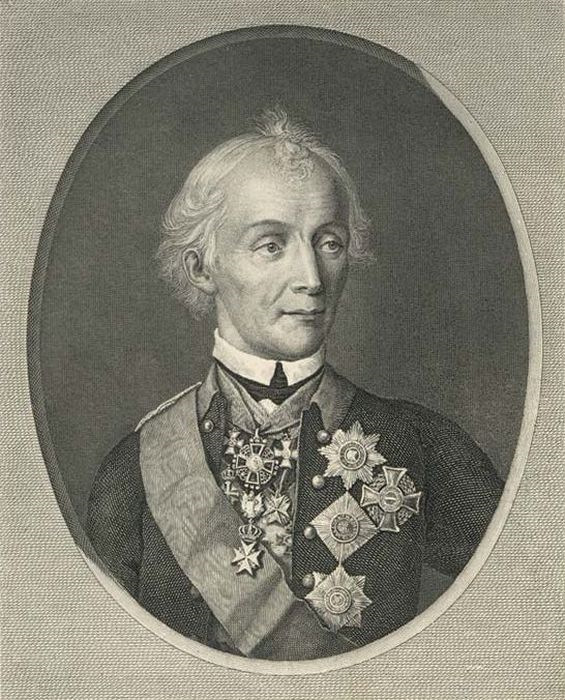

К 280-й годовщине со дня рождения А.В.Суворова.

Она состоит из двух частей:

- Ученье разводное, или перед разводом;

- Словесное поучение солдатам о знании, для них необходимом.

Первая часть представляет собой примерный план строевого учения войск и предназначалась для командиров частей в качестве руководства.

Медицинское обслуживание русской армии в 18 веке не представляло собой стройной, законченной системы, страдало множеством изъянов и пороков. Известно, что и в 18, и в 19 веках, убыль в армиях от болезней и смертей в походах была во много раз большая, чем потери в сражениях. Такое положение категорически не устраивало Суворова и в своих войсках он прилагал массу усилий для недопущения невоенных потерь среди солдат. В суворовских приказах и инструкциях на первый план выдвигается забота о сохранении армии, жизни и здоровья солдата, о его медицинском обслуживании.

«Бойся богадельни! Немецкие лекарствица сплошь бессильные и вредные. Русский солдат к ним не привык. У нас есть в артелях корешки, травушки, муравушки.

Солдат дорог. Береги здоровье! Чисти желудок, коли засорился. Голод – лучшее лекарство. Кто не бережет людей – офицеру арест, унтер-офицеру палочки. Помните, господа, полевой лечебник штаб-лекаря Белопольского (старший лекарь, служивший в войсках Суворова).

В горячке ничего не ешь хоть до двенадцати дней, а пей солдатский квас: то и лекарство. А в лихорадке не пей, не ешь.

Совершенно не обосновано обвинение Суворова в отрицании им медицины вообще. Суворов заботился об открытии в войсках полковых лазаретов, о грамотных лекарях, о необходимых медикаментах.

Прекрасно зная о крайне ограниченных возможностях медицины своего времени, полководец проводил в жизнь принципы предупреждения болезней. И эти заботы давали положительный результат. В войсках, которыми командовал Суворов, процент заболевания и смертности был во много раз ниже среднего по армии.

Однако юный Суворов под воздействием своего увлечения воинскими науками стал целенаправленно готовить себя к армейской жизни. С раннего детства и до последних дней жизни он соблюдал самый строгий режим, чему современники немало удивлялись. В любую погоду спал при открытом окне, занимался гимнастическими упражнениями на холоде, не носил теплой одежды, по утрам обливался холодной водой, всегда отличался умеренностью к пище и питью. Благодаря жесткой системе закалки к 11 годам мальчик физически преобразился и только тогда его отца оставили сомнения относительно выбора его будущего. Система закалки организма была опробована Суворовым на себе.

Но был в Кобрине и свой Котляров - человек, которого с не меньшим правом можно считать последователем суворовских традиций в части здорового образа жизни. Это житель нашего города Алексей Михайлович Мартынов. Так случилось, что именно этому человеку после Великой Отечественной войны было суждено создать в Кобрине музей Суворова и связать свою жизнь с именем полководца. До конца своей жизни (а прожил он немало – 95 лет) Алексей Михайлович был последовательным сторонником здорового образа жизни. Но еще задолго до того, как он стал организатором и директором Кобринского музея Суворова, в его молодости, которая пришлась на 20-е годы ХХ столетия, с Алексеем Михайловичем случилась одна история, которая во многом определила его дальнейшую жизнь. Лучше всего о ней расскажет сам Мартынов. Ниже приводится отрывок из текста, написанного Мартыновым намного позже после описываемых событий:

«В 20-х годах судьба занесла в Югославию Алексея Алексеевича Суворина, сына известного петербургского издателя и журналиста. По ложному обвинению он был арестован, в связи с чем проголодал в тюрьме в виде протеста около 40 дней. После оправдательного приговора он ощутил в высшей степени благотворное влияние голодания на свой организм. В дальнейшем Суворин провел ряд целенаправленных голоданий разных сроков, изучая на себе их эффективность. Разработав в результате этого определенную систему оздоровительного голодания, он стал применять свой метод для излечивания всевозможных заболеваний. Впоследствии им были изданы несколько книг, привлекших большое внимание.

В начале 30-х годов книги Суворина попали в Кобрин. Ознакомившись с ними, я счел изложенную теорию настолько убедительной, что решил практически испытать ее на себе с целью излечения хронического катара легких (напомню, что дело происходило в 30-х годах прошлого века на территории Западной Белоруссии, входившей в состав Польши, когда далеко не каждый мог обратиться за медицинским обслуживанием по причине его высокой стоимости, тем более человек, не имевший постоянных заработков -прим. автора). Сроки голодания рекомендовались Сувориным такие: короткое – неделя, среднее – 3 недели, полное – 6 недель. Поскольку приходилось действовать полностью на свой страх и риск, я избрал золотую середину. По неопытности не обошлось вначале без досадных осложнений. Однако вскоре процесс стал протекать до такой степени нормально, что не пришлось лежать ни одного дня, и в конце срока голодания я совершал продолжительные прогулки за город.

Из записок отставного сержанта Ивана Сергеева, находившегося при Суворове шестнадцать лет безотлучно // Маяк, журнал современного просвещения, искусства и образованности // 1842. — Т. 1. — Кн. 2. — С. 100—108.

Подробности частной жизни Суворова принадлежат Истории; в них выражаются его особенные привычки, дополняющие очерк свойств беспримерного во всем Русского вождя побед. Много было и будет героев в России, но Суворов только один. Подобного ему не найдем в летописях мира.

Следующие сведения мы почерпнули из записок отставного сержанта Сергеева, находившегося при Суворове шестнадцать лет безотлучно.

День Суворова начинался в первом часу пополуночи. Он часто приказывал будить себя по первым петухам. В военное время, или по случаю каких-нибудь важных дел, бывало, что он вставал еще ранее, приказывая строго своему камердинеру будить его, не слушая отговорок. "Если не послушаю, тащи меня за ногу!"

Суворов спал накрывшись одной простынею. Встав с постели еще не одетый, он начинал бегать взад и вперед по спальне, а в лагере по своей палатке, и маршировал в такт. Это продолжалось целый час до чаю, между тем, держа в руке тетрадки, он громко твердил татарские, турецкие и карельские слова и разговоры. Для упражнения в карельском языке, он даже держал при себе несколько Карелов, из собственных своих крестьян.

Окончив уроки, которые продолжал таким образом ежедневно, он умывался. Рукомойников никогда не подавали ему; вместо того приносили в спальню два ведра самой холодной воды и большой медный таз, в два же ведра. В продолжение получаса он выплескивал из ведер воду себе на лицо, говоря, что помогает глазам. После того служители его должны были оставшуюся воду тихонько лить ему на плеча, так чтоб вода скатываясь ручейком, катилась к локтям, для чего Суворов и держал локти в таком положении. Умыванье оканчивалось во 2 часу пополуночи. Тогда входил в спальню повар Суворова с чаем, он только один наливал чай для него, и даже в его присутствии кипятил воду. Налив половину чашки, подавал Князю отведывать если чай был крепок, разбавлял водою. Суворов любил черный чай, лучшего разбора, и еще приказывал просевать сквозь сито. В скоромные дни он пил по три чашки со сливками, без хлеба и без сухарей, в постные дни без сливок, а строго наблюдал все посты, не исключая середы а пятницы.

При подании чаю требовал белой бумаги для записывания своих уроков и вытверженного им. Вместо орешковых чернил, он всегда писал китайскою тушью.

Суворов никогда не завтракал и никогда не ужинал. Перед обедом всегда пил одну рюмку тминной сладкой водки, но не более, а за неимением тминной, рюмку золотой водки, и всегда закусывал редькою. В случае, если бывал нездоров желудком, выпивал вместо того рюмку пеннику, смешанного с толченым перцем.

В продолжение обеда пил с большой умеренностью венгерское или малагу, а в торжественные дня шампанское. Плодов и лакомств не любил иногда только, вместо, ужина подавали ему изрезанный тонкими ломтиками лимон, обсыпанный сахаром, или три ложечки варенья, которые он запивал сладким вином.

В армии Суворов никогда не обедывал один. Стол накрывался всегда на пятнадцать, на двадцать и более приборов, для военных генералов и прочих чинов, составлявших его свиту. Суворов никогда не садился на хозяйское место, а всегда с боку, по правую сторону стола, на самом углу.

Столовый прибор для него был особенный. Всегда оловянная ложка, на образец серебряной. Когда случалось, спрашивали его, почему он предпочитает оловянную ложку, он отвечал, что - в серебре есть яд. Нож и вилка его были с белыми костяными черешками; стакан и рюмки также отличные от других.

Кушанья не ставили на стол, а носили прямо из кухни, с огня, горячее, в блюдах, обнося каждого гостя и начиная со старшого. Суворову же подносили не всякое блюдо, а только то, которое он всегда кушал.

За столом он любил, чтоб гости беспрестанно говорили; в случае же тишины вскрикивал: "да говорите братцы что-нибудь!"

По слабости желудка, Суворов наблюдал величайшую умеренность в пище; камердинер его Прохор Дубасов, называемый Прошкой, всегда стоял при столе, и не допускал его съесть лишнее, но отнимал у него тарелку, не убеждаясь никакими просьбами, потому что знал, в случае нездоровья Суворова, что сам же будет в ответе, и подвергнется строгому взысканию: за чем давал лишнее есть?

Если кто приглашал Суворова к обеду, то обыкновенно приглашал и повара его. Когда же не он готовил, то Суворов за столом ничего не ел, и жаловался на нездоровье.

Перед обедом, идучи к столу, он читал громко молитву: Отче наш. После стола, всегда крестился три раза. Молился усердно утром и вечером по четверти часа, и с земными поклонами.

Во все время Великого поста всякой день в его комнатах отправлялась Божественная служба. Суворов при этом почти всегда служил дьячком, зная церковную службу лучше многих приходских дьячков. На первой неделе Великого поста ел грибное кушанье. В прочие недели употреблял и рыбу. На страстной всегда говел, и тогда вовсю неделю довольствовался одним чаем, и то без хлеба.

О Святой неделе отслушав заутреню и раннюю обедню в церкви, становился в ряду с духовенством и христосовался со всеми, кто бы ни был в церкви. Во все это время камердинеры стояли сзади его, с лукошками крашеных яиц, и Суворов каждому подавал яйцо, а сам ни от кого не брал. Пасха и кулич вовсю Святую неделю предлагались гостям его.

В Троицын день, и в Семик, Суворов всегда любил обедать в роще с гостями своими, под березками, украшенными разноцветными лентами, при пении песельников и при звуках музыки в разных местах рощи. После обеда начинал играть в хороводы, но только не с девицами, а с солдатами, и с военным чинами.

Во время святок, в Херсоне, Суворов звал к себе на вечеринки, на которые много собиралось и дам, забавлялся в фанты, и в разные игры, но преимущественнее любил игру: жив жив курилка. Когда же приходил час сна, тихонько уходил от гостей в спальню, а бал продолжался без него, иногда до рассвета.

На масленице он очень любил гречневые блины, и катался с гор. На этой неделе в Херсоне и в других местах у него бывали балы, иногда раза по три.

Именин и рождения своего никогда не праздновал, но всегда праздновал торжественные дни рождения и тезоименитства Императрицы и Ея Наследника, также Великого Князя Александра Павловича. В сии дни он бывал в Церкви во всех своих орденах и во всем блеске. После общего молебна служил еще свой особенный молебен о здравии Царского дома с коленопреклонением; сзывал гостей на обед, а иногда и на бал.

После обеда, Суворов опять умывался, выпивал стакан английского пива с натертой лимонной коркой и с сахаром, и ложился спать часа на три, но когда случалось дело, отдых его сокращался. Ложился отдыхать, совершенно раздевшись.

Постелью ему служило сено, укладенное так высоко, как парадная кровать. Над сеном постилалась толстая парусинная простыня, на нее тонкая полотняная, в головах две его пуховые подушки, которые везде за ним возились. Третья полотняная простыня служила ему вместо одеяла. В холодное время он еще сверх того накрывался синим плащом.

Встав после обеда одевался с такою же скоростью как поутру.

Одежда его кроме белья состояла из нижнего канифасного платья с гульфиками. Садясь на стул он надевал наколенники, и китель (белый канифасный камзол с рукавами). Это был его домашний, комнатный наряд. В заключение надевал на шею Александровский или Аннинский орден; но при выезде он всегда был в мундире, надевал все кресты, а в торжественные дни все ленты и звезды.

Зимою, ни в какую стужу он не носил на себе не только мехового платья, но даже теплых фуфаек и перчаток, хотя бы целый день должен был стоять на морозе, в одном мундире. В самые жесточайшие морозы, под Очаковым, Суворов на разводах был в одном супервесте, с каской, на голове, а в торжественные дни в мундире и в шляпе, но всегда без перчаток. Плаща и сюртука не надевал в самый дождь.

Императрица Екатерина II пожаловала ему и при себе велела надеть в Таврическом дворце дорогую соболью шубу Польского покроя, крытую разрезным зеленым бархатом, с золотыми петлицами на переду, и с золотыми на шнурках кистями, и просила его ездить в ней. Из повиновения к Царице Суворов несколько раз надевал шубу — при выходе из кареты, в которой возил ее.

Зимою, он любил, чтоб в комнатах его было так тепло, как в бане; большую часть дня он расхаживал по комнате без всякого платья. Летняя квартиры, в Херсоне, в Варшаве, и где бы ни случалось, выбирал всегда с садом, и всякой день пред обедом, а иногда и после обеда, бегал целый час крутом сада по дорожкам, без отдыха, в одном нижнем платье, и в сапогах; а возвратясь в спальню, ложился в постелю.

Квартира его состояла по большой части из трех комнат. Первая комната была его спальня, и вместе с тем кабинет. Вторая шла за столовую, гостиную, зал; третья назначалась для его прислужников.

От 12 часов до рассвета в спальне его всегда горели две восковые свечи, лучшего воска. В камердинерской комнате возле спальни горела одна сальная в тазу, во всю ночь.

В баню Суворов ходил раза три и четыре в год, и выдерживал ужасный жар на полке: после чего на него выливали ведер десять холодной воды, и всегда по два ведра вдруг.

При нем находилось не более четырех приближенных служителей. Старший из них, камердинер Прохор Дубасов, столько известен под именем Прошка, испытанный в усердии и верности. Во уважение заслуг его господину, он в день открытия памятника Суворову на Царицыном лугу Всемилостивейшие пожалован был в классный чин с пенсиею по 1200 рублей в год, и умер в 1823 году 80лет. Подкамердинер сержант Сергеев, который вел сия записки, был при Суворове с 1784 г. и поступил из Козловского мушкетерского полка, а впоследствии находился при сыне героя, Аркадии Александровиче, до самой кончины его, постигшей сына в той же реке, которая доставила отцу славное имя Рымникского. Третий подкамердинер сержант Илья Сидоров, четвертой фельдшер. Все четверо, они спали рядом возле спальни Суворова.

Он не терпел своих портретов, и только одна Императрица убедила его, по взятия Варшавы, согласиться, чтобы с него списали портрет и сделали бюст. В доме его не было зеркал, и если на отведенной ему квартире оставались зеркала, то закрывались простынями. "Помилуй Бог, говорил он, я не хочу видеть другого Суворова".

Табаку никогда не курил, но днем любил нюхать рульной табак, и очень часто. — В будничные дня держал золотую табакерку, а в праздник осыпанную бриллиантами, с портретом Императрицы Екатерины II или с вензелями Иосифа второго, и других Европейских Государей, даривших его табакерками, и менял их почти ежедневно то; но не любил, чтобы нюхали из его табакерки. Исключение было только для Князя Григория Семеновича Волконского, с которым он был в дружбе.

Суворов очень любил мазаться помадою и прыскаться духами, особенно оделаваном, которым смачивал всякой день узелок платка своего.

Во всю жизнь Суворова при нем не было женщин в прислужницах.

Обозревая частную жизнь и привычки Суворова, которыми он как будто отделил себя от человечества, мы должны искать в них выражение его духа и необходимость его природы. Тогда самые странности его представятся нам решительностью гения подчинить обстоятельства себе, а не себя обстоятельствам. Они помогали ему не подвергаться условиям светской жизни, которые могли бы ему препятствовать в выполнении его предприятий.

Мнимое юродство Суворова имело великую цель и глубокое значение. Главным отклонением от обыкновенной жизни других - была привычка его вставать в полночь, и несколько часов ходить обнаженным. Другие странности были последствиями сих первых. Ни сколько уже не удивительно, что человек, вставший в 12 часов ночи, обедал в 8 часов утра.

Кто хотел приучить себя и своих воинов, быть всегда готовыми к отражению врагов, к ночным переходам по лесам и полям, чтоб очутиться над головой неприятелей, тот должен был не знать обыкновенного сна и отдыха; вот что было главною причиною прекращения порядка в его жизни. За то он будил войско свое до зари, и быстрые переходы его в ночное время дала повод к народной сказке о Суворове, мужичке-невидимке.

Он ходил несколько часов обнаженный, чтоб приучить себя к голоду и превозмочь слабость своей природы. При этой привычке, и обливание себя холодною водою, он, можно сказать, закалял свое тело от влияния непогод, казался существом сверхъестественным.

Его простота, воздержность, терпеливость, чуждая всякой неги, сродняли его с воинами, любившими его, как отца. Он примером своим учил, их переносить все трудности жизни. — Любя простоту, даже до первобытной бедности человечества, Суворов иногда показывался во всем своем блеске, во всех своих звездах и орденах, по это было в торжественные Царские дни, в святой Церкви, где он преклонял седое чело до земли, и пел за дьячка духовные песни. Такой пример благочестия воспламенял веру в сердцах воинов Они считали его непобедимым, и были непобедимы с Суворовым.

Суворова адъютант Фридрих Антинг впоследствии напишет трёхтомную биографию полководца.

Александр Суворов выдающийся военный теоретик, стратег и тактик, глубоко понимавшего проблемы военного дела и суть военного искусства. Суворов сформулировал систему взглядов по стратегии и тактике ведения войны и боя, обучения и воспитания войск, во многом опередившую свое время. Одержав множество побед над различными противниками, Суворов снискал славу непобедимого полководца и обогатил военную практику блестящими примерами успешных действий в трудных условиях.

Опираясь на вековые военные традиции России, Александр Суворов возродил воинское искусство и претворил в жизнь новые требования к организации русской армии, боевой подготовки солдат и знания военного искусства.

Стратегия и тактика Александра Суворова.

Стратегия — это видение перспектив и конечных целей наступательных тактических действий. Стратегические планы военных действий намечают выход на определённые пункты и освобождения территорий от вражеской армии в определённые стратегией сроки. Основным способом осуществления стратегических планов Суворов считал активные и решительные военные действия, массированное наступление армии на важнейших направлениях и уничтожение армии противника в открытом бою.

Отдавая предпочтение наступлению, Суворов считал возможным иногда прибегать к обороне и даже к отступлению в интересах сохранения войск от удара превосходящих сил противника.

Суворов был не только талантливым военным стратегом, но и не превзойдённым тактиком.

Тактика — составная часть военного искусства, включающая теорию и практику подготовки и ведения боя соединениями, частями и подразделениями различных видов вооружённых сил, родов войск. Тактическим новшеством Суворова были артиллерийские обстрелы противника перед началом наступления армейских колонн. Особой заслугой Суворова было совершенствование тактики наступления армейских колонн в сочетании с рассыпным строем, штыковым ударом и рукопашным боем. Этот способ ведения боя был не известен в западном военном искусстве.

Суворовская тактика основывалась на тщательной агентурной и военной разведке, тщательном учёте обстановки, передвижении войск и ресурсов противника, быстроте, внезапности военных действий. Тактика быстрого и внезапного нападения имеет огромное моральное преимущество нападающего над обороняющимся противником.

Чему следует учить солдат и командиров во время воинских учений? Александр Суворов перечислил главные направления воинского обучения: глазомер, быстрота, натиск, целеустремленность, простота, наступательность.

Глазомер – это качество Суворов считал одним из важнейших, как для офицеров, так и для солдат. Суть глазомера заключается в проведении разведки на местности и в умении правильно оценить ситуацию в бою, для правильного принятия решения и последующего действия с учётом необходимого времени.

Быстрота — самая сильная и самая характерная сторона тактики Суворова. Время необычайно ценно на войне. Суворов говорил:

На войне быстрота действий возможна только при условии высокой подвижности войск.

Суворову удавалось достичь изумительной подвижности войск, которая превосходила все общепринятые в то время нормы.

Быстрота движения армии Суворова, даже при меньшей численности, поражала грозного противника, ошеломляла врага внезапностью действий, что позволяло захватить инициативу в бою, что являлось тактическим залогом победы.

Суворова ценил время и всегда использовал его максимально эффективна.Накануне сражения Суворов продумал план будущей баталии до малейших деталей, поминутно планируя действия своих войск. Успешный пример претворения продуманных действий – штурм Измаила. Все поставленные задачи были выполнены точно и в срок всеми войсковыми подразделениями. И как результат – взятие неприступной крепости меньшими силами с минимальными потерями.

Натиск — неудержимый порыв вперёд.

Однако быстрота и внезапность наступления, считал Суворов, являются только подготовкой условий для натиска.

Натиск, -говорил Суворов, — это стремительный и сокрушительный удар, совершаемый с полным напряжением всех сил, который завершается преследованием полным разгромом противника, решая исход боя.

Натиск Суворова – это принцип бесстрашного действия, ведущего армию к победе.

Суворов возвёл натиск в систему и на учениях довёл его исполнение до технического совершенства. Полководец очень тщательно продумывал этапы последовательного натиска на неприятеля, всегда оставляя за собой инициативу боя, независимо, от того, на чьей стороне находится численный перевес.

Натиск предполагает такое качество личности, как несокрушимую веру в свои силы и упорство в достижении цели – качество, которое Суворов в высоко ценил в русских солдатах. Инструкции к военным действиям он давал всегда очень подробно, живо и эмоционально:

Простота действия должна быть понятна каждому солдату. Гениальное всегда просто. Суворов учил солдат и офицеров простым тактическим приёмам наступления и обороны и методам боя, в ходе постоянных учебных военных тренировок доводил их выполнение до автоматизма и полного совершенства, и эта тактика его никогда не подводила.

Суворов учил своих солдат и офицеров только тому, что реально может пригодиться в ходе боевых действий. Излюбленный прием обучения войск для Суворова – это сквозные атаки: пехота на пехоту, конница на конницу, пехота на конницу.

На воинских учениях Суворов требовал от подчиненных ясного понимания сути стоящих перед ними задач.

После сражения два-три часа длился анализ боевых действий, с критикой неудачных действий и поощрением успешных воинских манёвров.

В войсках каждый командир отвечал за обучение своих солдат, к обучению привлекали и ветеранов воинской службы – экзирцимейстеры из рядового состава, имеющих большой опыт. Суворов также всячески поощрял самостоятельную военную подготовку офицеров, подавая им в этом пример, рекомендуя к чтению, самые передовые источники военной мысли.

Нравственному воспитанию личного состава Суворов уделял не меньше внимания, чем профессиональному военному делу. Высокий моральный дух верных ему войск явился той основой, на которой зиждется непобедимая мощь его войск. Как ему это удавалось? За проступки, позорящие честь русского солдата и офицера Суворов, в целом не слишком суровый в наказаниях карал очень строго. Известен случай, когда в ходе итальянской кампании два офицера русской армии обокрали раненого французского генерала, находящегося в плену. Суворов приказал их обоих разжаловать в солдаты и прогнать сквозь строй.

Победоносное служение Отечеству невозможно без честного имени, слов и действий.

Суворов сам был религиозным человеком и развивал религиозное чувство у своих подчиненных. Ни одно крупное сражение у него не начиналось без церковной службы, которая чаще всего, в силу суворовской стремительности совершалась не перед боем, а вместе с боем. Неграмотных солдат он учил молитвам.

Воспитывая мужество и волю к победе в войсках, полководец должен заботиться о нравственном здоровье войск, искренней вере в Бога и в праведность поступков, ведущих к победе.

Суворов придавал важнейшее значение христианскому осмыслению солдатского долга и всего поведения Русской армии как христолюбивого воинства. Он наставлял солдат:

Так Суворов чувствовал значение Русского православного царства как оплота Божией Истины в мире. Так надо понимать и его знаменитый возглас:

Беспощадный к врагам на поле боя, он был очень милосерден к ним после их поражения: плененных поляков просто отпускал домой, плененным французам возвращал их шпаги.

Во времена, когда к солдату было принято относиться как к неодушевленному предмету, Суворов себя с гордостью называл солдатом, и говорил о том, что солдат для отечества превыше всего.

Суворов создал передовую систему воспитания и обучения войск, он был убеждён, что человек является решающим фактором победы. Суворов считал бесцельной и бессмысленной солдатскую муштру, стремился пробудить в солдатах чувство национального самосознания и любовь к Родине, приучить их к смелым, инициативным и искусным действиям в самых разнообразных условиях боевой обстановки.

Суворов создал собственную тактическую и военно-воспитательную школу, целью которой было развитие в солдатах таких качеств, как инициативность, находчивость, сообразительность.

Суворов уделял большое внимание быту и обеспечению солдат ежедневным довольствием, питанием и дровами для обогрева в походе. Суворов проявлял гуманное отношение к мирному населению и пленным, сурово наказывал за мародерство.

Огромное значение Суворов придавал развитию национального достоинства русского человека, которое базировалось у него на чувстве человеческого достоинства.

Суворов безгранично верил в несокрушимую мощь русского духа. Вот несколько высказываний Суворова, демонстрирующих эту веру:

— Мы русские, мы всё одолеем;

— От храброго русского гренадера никакое войско в свете устоять не может;

— Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет;

— Попробуйте сдвинуть этот камень. Не можете? Так и русские не могут отступать;

— Покажи на деле, что ты русский!

— Россиянин отличается верой, верностью и рассудком;

— Там, где пройдет олень, там пройдет и русский солдат. -Там, где не пройдёт олень, все равно пройдёт русский солдат;

Эта вера удесятерила его собственные силы и силы его солдат, позволяя молниеносно разбивать иногда в несколько раз превосходящие силы противника.

Читая эти суворовские слова, удивляешься тому, как же быстро мы растеряли его драгоценное суворовское наследство веры в свою непобедимость. Тем не менее, не все потеряно, пока жива память. В наших жилах течет та же суворовская кровь.

Мы русские — этим все сказано.

Легендарный Швейцарский поход 21 тысячной русской армии под командованием Александра Суворова (10 [21] сентября — 27 сентября [8 октября] 1799 года) через швейцарские Альпы за 17 дней, стал образцом военного искусства, показавшего силу, натиск, быстроту передвижения и внезапность появления русской армии перед противником.

Русская армия успешно прошла Сен-Готард — самый важный перевал горного массива Швейцарских Альп, расположенный в самом центре Европы, на пересечении важных европейских путей.

Переход Суворова через Альпы, стал ярчайшей демонстрацией силы духа русского солдата. За этот поход, вошедший в историю под именем Швейцарского, государь Император Павел Петрович пожаловал Суворова званием генералиссимуса и приказал поставить ему памятник в Санкт-Петербурге.

Сила воздействия личности Суворова на солдат русской армии была чрезвычайно велика. Уверенность полководца в своих чудо-богатырях, передавалась солдатам.

Духом победы дышит каждое распоряжение Суворова, каждая инструкция, в которой нет и намека на современные воинские уставы, в которых больше, прусского следа, чем русского Суворовского. Вот пример Суворовской инструкции по штурму крепости:

Всё, всегда и везде у Суворова заканчивается победой и подробными инструкциями, что и как делать после разгрома врага. Такие слова как поражение и отступление вообще отсутствовали в его словаре. Ежедневный развод у него всегда заканчивался словами:

Бодрость, Смелость, Храбрость, Победа, Слава, слава, слава!

Суворовские заповеди:

1. Приучайся к деятельности неутомимой. Деятельность есть величайшее из всех достоинств.

2. Побеждает тот, кто меньше себя жалеет.

3. Ученье свет, а неученье – тьма. Необходимо непрерывное образование себя с помощью чтения.

4. Ближайшая к действию цель лучше дальней. (о тактике)

5. Время драгоценнее всего. Стоянием города не берут.

6. Смотри на дело в целом. (о стратегии)

7. Ноша службы легка, когда дружно подымают.

Суворов был одним из самых образованных военных деятелей XVIII века, он прекрасно знал философию, историю, математику, инженерное дело и фортификационное искусство. Он в совершенстве владел немецким, французским, итальянским, польским, турецким языками, немного говорил по-арабски и по персидски.

Полководец внимательно следил за ходом военных и политических событий в Западной Европе, читал, и анализировал политические и экономические статьи многих иностранных газет, журналов, научных изданий.

Независимость суждений Суворова, его огромный авторитет в армии вызывали недоверие к нему со стороны правительства и были поводом для тайного надзора, опалы и постоянных унижений.

Патриотизм Суворова был основан на идее службы отечеству, глубокой вере в высокий боевой воинский дух и способности русского воина в военный талант своих подчинённых.

Полководческая деятельность Суворова оставила глубокий след в истории русской армии. Последователь Петра I и ученик П. А. Румянцева, Суворов воспитал плеяду замечательных русских полководцев и военачальников, среди которых наиболее выдающимися были М. И. Кутузов и П. И. Багратион. На идеях Суворова были воспитаны Д. А. Милютин, М. И. Драгомиров, А. А. Брусилов и другие известные русские военные деятели.

Наука побеждать актуальна и по сей день и должна быть настольной книгой каждого защитника Родины, от солдата до главнокомандующего.

Александр Васильевич Суворов – тощий человек с невзрачной наружностью, но дальновидным и тонким умом, позволявший себе выходки, которые можно было бы счесть за помешательство, — единственный в мире полководец, не проигравший ни одной битвы, и кавалер всех российских орденов своего времени, вручавшихся мужчинам. Он был меч России, бич Турок и гроза Поляков. Сегодня — рассказ о малоизвестных фактах из жизни великого русского полководца.

Первый чин Суворов получил, стоя в карауле

Будущий генералиссимус начинал службу рядовым при дворе Елизаветы Петровны. В 1779 году Семёновский полк, где служил Александр Васильевич, нёс караульную службу в Петергофе. Стоя на посту у Монплезира, Суворов так старательно и ловко отдавал честь императрице, что та, проходя мимо, решила уточнить, как его зовут и протянула солдату серебряный рубль. Суворов заявил, что на посту брать денег не положено, а Елизавета Петровна оставила монету у его ног и повелела забрать при смене караула. На следующий день рядового Суворова произвели в капралы, а рубль, подаренный императрицей, он хранил всю жизнь.

Военным Суворов стал по настоянию прадеда Пушкина

В детстве Александр Суворов был слабым и болезненным ребёнком и, судя по всему, ему было уготовано гражданское будущее. Но уже в те годы будущий полководец проявлял интерес к военному делу. На службу в Семёновский полк молодой Александр попал по наставлению и рекомендации прадеда Пушкина Абрама Ганнибала. Именно он убедил отца Александра Суворова уступить наклонностям сына.

Получив звание фельдмаршала, Суворов прыгал через стулья

Суворов вывел из Альп 2778 французских солдат и офицеров

В Швейцарском походе русская армия, вышедшая из окружения без боеприпасов и продовольствия, разбившая все войска на своём пути, потеряла порядка 5000 человек (около 1/4 всей армии), многие из которых погибли при горных переходах. Но потери французской армии, которая превосходила русскую по численности, были больше в 3-4 раза. Кроме этого, российской армией пленено было 2778 французских офицеров и солдат, более половины из которых Суворов смог прокормить и вывести из Альп, что стало ещё одним свидетельством его великого подвига.

Суворов собирался уйти в монастырь

17 февраля 1797 года Суворова императорским приказом отправили в отставку, лишив права ношения мундира. Весной он уехал в своё имение близ городка Кобрин (Беларусь), а позже его выслали в Новгородскую область. При нём был лишь его адъютант Фридрих Антинг. Суворову не разрешалось выезжать далее, чем на 10 км от села, обо всех его посетителях докладывалось, а корреспонденция перлюстрировалась.

Справедливости ради стоит отметить, что Павел I несколько раз пытался помириться с Суворовым. Но полководец-изгнанник ответил курьеру, доставившему письмо от императора, что ему вести переписку запрещено. На приказ же императора явиться в столицу полководец попросил у царя разрешения уйти монахом в Нилову пустынь.

Н.А.Шабунин. Отъезд А.В.Суворова из села Кончанского в поход 1799 г. (Государственный мемориальный музей А.В.Суворова).

Суворов был очень набожен

В доме Суворова жили солдаты-инвалиды

Суворов подарил золотую медаль камердинеру Прошке

Когда австрийский император делал попытки вернуть Александра Васильевича Суворова к командованию австрийской армией, то начал активно раздавать награды. Он прислал две ленты военного ордена Марии Терезии, цепь военного ордена Святых Лазаря и Маврикия, два ордена на шею, множество орденов в петлицу, чтобы Суворов распорядился ими по своему усмотрению. Суворов же практически никого из отличившихся в военных действиях не наградил. Дождь наград он обрушил на сопровождавших армию чиновников и родственников. Золотой медалью на шею, на которой был запечатлён профиль сардинского короля, Суворов наградил своего камердинера Прошку. Так Александр Васильевич оценил награды от вероломных союзников.

Одна мечта Александра Васильевича Суворова всё же осталась не исполненной — он мечтал сойтись в сражении с армией Наполеона, но не успел.

Ноябрь 29th, 2015 admin

Александр Суворов выдающийся военный теоретик, стратег и тактик, глубоко понимавшего проблемы военного дела и суть военного искусства. Суворов сформулировал систему взглядов по стратегии и тактике ведения войны и боя, обучения и воспитания войск, во многом опередившую свое время. Одержав множество побед над различными противниками, Суворов снискал славу непобедимого полководца и обогатил военную практику блестящими примерами успешных действий в трудных условиях, а военную науку – новыми идеями и положениями.

Простота действия должна быть понятна каждому солдату. Гениальное всегда просто. Суворов учил солдат и офицеров простым тактическим приёмам наступления и обороны и методам боя, в ходе постоянных учебных военных тренировок доводил их выполнение до автоматизма и полного совершенства, и эта тактика его никогда не подводила.

Нравственному воспитанию личного состава Суворов уделял не меньше внимания, чем профессиональному военному делу. Высокий моральный дух верных ему войск явился той основой, на которой зиждется непобедимая мощь его войск. Как ему это удавалось? За проступки, позорящие честь русского солдата и офицера Суворов, в целом не слишком суровый в наказаниях карал очень строго. Известен случай, когда в ходе итальянской кампании два офицера русской армии обокрали раненого французского генерала, находящегося в плену. Суворов приказал их обоих разжаловать в солдаты и прогнать сквозь строй.

Суворов сам был религиозным человеком и развивал религиозное чувство у своих подчиненных. Ни одно крупное сражение у него не начиналось без церковной службы, которая чаще всего, в силу суворовской стремительности совершалась не перед боем, а вместе с боем. Неграмотных солдат он учил молитвам. Беспощадный к врагам на поле боя, он был очень милосерден к ним после их поражения: плененных поляков просто отпускал домой, плененным французам возвращал их шпаги. За всю свою жизнь Суворов отдал один приказ о смертной казни, когда был пойман во время швейцарского похода французский шпион. В его времена, когда к солдату было принято относиться как к неодушевленному предмету, он сам себя с гордостью называл солдатом, и говорил о том, что солдат для отечества превыше всего.

Читая эти суворовские слова, удивляешься тому, как же быстро мы растеряли его драгоценное суворовское наследство веры в свою непобедимость. Тем не менее, не все потеряно, пока жива память. В наших жилах течет та же суворовская кровь. Мы русские — этим все сказано.

Система Суворова в общении со временем была как всегда очень простая, и как всегда максимально эффективна. Он взял себе за привычку периодически уединяться, и в тишине продумывал планы будущих битв до малейших деталей, планируя действия своих войск поминутно. Успешный пример претворения таким образом продуманных действий – штурм Измаила: все поставленные задачи были выполнены точно и в срок всеми подразделениями. И как результат – взятие неприступной крепости меньшими силами с минимальными потерями. Суворов мало заботился о сохранении военной тайны, знание врагом его планов, по сути дела ничего не меняло, он реализовывал их быстрее, чем те успевали хоть как-то среагировать.

Любовь людей не дается свыше, она завоевывается постоянным к ним вниманием, честностью, смелостью, простотой обращения, а также высокой требовательностью человека к себе.

Суворовские заповеди

1. Приучайся к деятельности неутомимой. Деятельность есть величайшее из всех достоинств.

2. Побеждает тот, кто меньше себя жалеет.

3. Ученье свет, а неученье – тьма. Необходимо непрерывное образование себя с помощью чтения.

4. Ближайшая к действию цель лучше дальней.

5. Время драгоценнее всего. Стоянием города не берут.

6. Смотри на дело в целом.

7. Ноша службы легка, когда дружно подымают.

Читайте также: