Как менялось правовое положение императора на каждом этапе

Обновлено: 28.06.2024

Правовой статус императора составляют его права, обязанностей у императора не было, он был безответственен перед народом и другими государственными органами.

Рассмотрим наиболее подробно права императора в различных сферах жизни государства и общества.

1) Права в области законодательства. Законодательство в Российской Империи обладало рядом особенностей. Конструкция неограниченной самодержавной власти исключала существование самостоятельной законодательной власти. В XIX веке, когда была разработана структура власти управления, состоящей из верховного управления и управления подчиненного, законодательство считалось материальным проявлением власти верховного управления - сферы государственной жизни, где Император действует "непосредственно". В результате анализа положения Сената при Петре I, Верховного Тайного Совета при Екатерине I и Петре II, Кабинета при Анне Иоанновне, Конференции при Елизавете Петровне, Совета под председательством монарха при Петре III делается вывод, что одной из отличительных черт государственного механизма первой половины XVIII в. является существование при Императоре органов, осуществляющих делегированное законодательство, при этом юридически не ограничивающих законодательных прав монарха. Остатки этой тенденции проявляются до 60-х гг. столетия. Причиной существования подобных органов, было, как правило, стремление государей организовать работоспособное правительство. Однако ввиду олигархических стремлений их членов реальное политическое влияние этих органов могло варьироваться в зависимости от силы монарха, находящегося у власти Староверова Е.В. Правовой статус Императора Российской Империи, 1721 - 1917 гг: автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 2009. - С. 24-25. . Необходимо отметить проблему смешения законодательных и административных актов Императора, которая является следствием соединения в лице монарха всех нитей управления государством. Первые попытки сформулировать различие между законом и административным распоряжением связаны с именем Екатерины II. В реализации Императором прав верховной власти М.М. Сперанский старался разделить законодательный порядок и порядок "верховного правления". Под законодательным порядком М.М. Сперанский понимал движение законопроекта через созданный в 1810 г. Государственный Совет. Совет мыслился Сперанским как единственный законосовещательный орган при Императоре. С Государственным Советом как законосовещательным органом конкурировали другие государственные учреждения. В качестве законосовещательного мог выступить любой государственный орган, если на то была высочайшая воля. Несмотря на многочисленные попытки провести разделение между законами и актами административного характера, в XIX веке сделать этого не удалось. Необходимо отметить, что решить проблему разграничения законов и административных распоряжений Императора можно было только одним путем - разделив порядок их принятия и установив различие в их юридической силе.

Единственная категория высочайших повелений, которая уступала по юридической силе иным актам Императора - это словесно объявляемые высочайшие указы. Не все акты российского Императора по своему внутреннему содержанию были законами, так как не все они создавали общие предписания. Однако формальных критериев для разделения законов и административных актов, исходящих от Императора, не существовало и не могло существовать, пока вся государственная власть сосредоточивалась в одном лице. Даже различие актов по юридической силе само по себе не обеспечивало разделения законодательных и административных полномочий государя, поэтому можно сделать вывод о том, что называть писаные акты законами, а словесные - административными распоряжениями, нельзя. Формирование в результате революции 1905 - 1907 гг. самостоятельной законодательной власти, не являющейся более проявлением власти верховного управления, привело к изменению понятия закона. Под законом стал пониматься акт, одобренный Государственной Думой и Государственным Советом и утвержденный Императором. Следовательно, "закон" являлся понятием формальным. Тем не менее, по итогам изучения положений ОГЗ 1906 г. можно сделать вывод о том, что четкого разграничения дел, которые должны рассматриваться в законодательном порядке и в порядке верховного управления, не устанавливалось. Не было установлено, какой из органов обладает исключительной, а какой - остаточной компетенцией. При этом элементы исключительной компетенции имелись как у законодательных учреждений, так и у Императора. В области, выходящей за пределы предметов ведения органов власти, конкретно указанных в законах, компетенция Императора и законодательных учреждений являлась конкурирующей. Такое положение осложнялось отсутствием четкой иерархии между актами, изданными в законодательном порядке и в порядке верховного управления. Это показано на примере дел, касающихся Императорской Фамилии и управления армией и флотом. Необходимо отметить, что и после реформы 1906 г. в области законодательства Император обладал определенными преимуществами перед законодательными учреждениями. Он являлся единственным государственным органом, способным своим утверждением придать законопроекту силу закона, а круг вопросов, по которым Староверова Е.В. Правовой статус Императора Российской Империи, 1721 - 1917 гг: автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 2009. - С. 27-28. Император обладал правом законодательной инициативы, был гораздо шире, чем у законодательных учреждений.

2. Права в области управления государственными органами и служащими. Абстрактная идея о том, что Император является главой всей административной организации в государстве, до XIX в. практически не имела отражения в писаном праве и была развита в основном усилиями М.М. Сперанского. В качестве наиболее важного права в области управления государственными органами рассматривается право монарха создавать государственные органы и определять их устройство. До начала XX в. этим правом монархи пользовались безраздельно. После создания законодательных учреждений оно получило новое преломление. В результате реформ 1905 - 1906 гг. за Императором сохранялось право участвовать в организации деятельности государственных органов. Что касается права определять их устройство, то, в отличие от дореформенного периода, оно предоставлялось Императору лишь частично, причем пределы этого права оказывались размытыми. Императору принадлежало служебное верховенство, или верховное должностное право. Император обладал правом назначать, перемещать и увольнять должностных лиц. Продолжая замысел Петра I, утвердившего Табель о рангах, Императоры стремились обеспечить соответствие порядка назначения чиновников на должности с рангами чинов по классам гражданской службы. Начало служебного верховенства нашло отражение в ст.17 ОГЗ 1906 г. Принципы замещения должностей при этом не изменились.

3. Права в области суда. На протяжении рассматриваемого периода основной тенденцией в области отправления правосудия являлось исходящее от самой верховной власти стремление освободить государя от непосредственного решения судебных дел, хотя реализовалось оно не всегда последовательно. Принципиально важным в этой связи было решение Петра I запретить подачу жалоб на решения Сената, принятое им в 1718 г. Впрочем, законодательство позволяло государю самостоятельно разрешать некоторые дела. Имелись и косвенные способы участия монарха в отправлении правосудия. До судебной реформы 1864 года Император не был полностью устранен от участия в судопроизводстве. Меры, направленные к устранению монарха от осуществления правосудия, никогда не были радикальными. По вопросу об обжаловании решений Сената наблюдались серьезные колебания. Органы, призванные рассматривать дела о наиболее тяжких государственных преступлениях, созывались по указам Императора и не были введены в общую систему судов. Тем не менее, логика развития судебных прав монарха никогда не отклонялась далеко от тенденции, намеченной Петром I. В результате судебной реформы 1864 года монарх также не был устранен от непосредственного участия в отправлении правосудия, и продемонстрировано, что при Александре II и при Александре III реформы, направленные на отделение верховной власти от судебной, продолжались. В условиях неограниченной монархии судебная власть не могла быть полностью отделена от верховной, поскольку Императору продолжало принадлежать судебное верховенство. По этой причине окончательного отделения судебной власти от власти монарха не произошло ни в 1864 году, ни вообще в XIX веке, хотя положительная роль судебной реформы в этом процессе не отрицается. В результате создания законодательных учреждений права Императора в области суда в начале XX века были немного ограничены. При этом полного устранения Императора от осуществления правосудия и отделения суда от законодательства и администрации добиться так и не удалось.

5. Права в области международных отношений. До 1906 г. права монарха в сфере международных отношений не имели формального закрепления, но признавались обычным правом. Основное внимание необходимо уделить праву отправлять и принимать государственных представителей, праву заключать международные договоры и изменять территорию государства, праву оказывать международное покровительство, а также вопросам признания международно-правового статуса заграничных территорий и разграничения сфер влияния, объявления войны, заключения мира и сохранения нейтралитета. В ОГЗ 1906 г. впервые появились положения, формализующие верховенство Императора в сфере международных отношений. Полнота прав монарха в этой области ничуть не была поколеблена созданием законодательных учреждений. Особенно важным является тот факт, что заключаемые непосредственно Императором или с его соизволения международные договоры не требовали одобрения со стороны законодательных учреждений.

6. Права в области военного управления. Законодательное закрепление прав Императора в сфере военного управления за двести лет претерпело минимальные изменения. В законченном виде принцип военного верховенства был сформулирован в Положении о Военном Министерстве 1869 года. Императору принадлежало верховное начальствование над вооруженными силами. По инициативе Императора к его компетенции могло относиться также непосредственное командование войсками. Среди прав, не связанных с непосредственным командованием, в работе рассмотрены право Императора определять количество людей, необходимых для пополнения вооруженных сил, а также право издавать акты по военному и морскому ведомствам. В 1906 г. законодательное оформление принципа военного верховенства Императора получило новое развитие. В ОГЗ 1906 г. приводился обширный перечень дел военного управления, подлежащих разрешению в порядке верховного управления. За Императором было сохранено право непосредственно определять устройство армии и флота. Для соответствующих актов, даже самого общего характера, не требовалось рассмотрение в Государственной Думе и Государственном Совете. Права Императора в области военного управления были ограничены только в двух вопросах: в определении величины контингента новобранцев и в финансировании военного и морского ведомств Староверова Е.В. Правовой статус Императора Российской Империи, 1721 - 1917 гг: автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 2009. - С. 30-31. . В ОГЗ 1906 г. впервые появилась норма, согласно которой Император обладал правом объявлять местности на военном или исключительном положении. В работе показано, что институты военного и исключительного положений в отечественном праве к тому времени уже были разработаны - в "Общем учреждении губернском", а также в "Положении о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия". После издания ОГЗ 1906 г. проблемным вопросом стала возможность продления Императором действия "Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия" без участия законодательных учреждений. Из текста ОГЗ следовало, что в будущем предполагается издание законов об исключительном и военном положениях. "Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия" продолжало продлеваться Императором единолично, и только издание законов, о которых упоминали ОГЗ 1906 г., могло снять все вопросы относительно применения упомянутого Положения. Тем не менее, эти законы никогда не были приняты. В 1906 г. за Императором была признана полнота власти в области объявления исключительного и военного положений, о которой умалчивали даже дореформенные законы. Что касается нормы ОГЗ 1906 г., свидетельствующей о необходимости издания специальных законов о военном и исключительном положениях, то в силу нереализованности она не расценивается как существенное ограничение прав монарха.

7. Права в области церковного управления. В 1721 г. незадолго до принятия императорского титула Петром I была проведена грандиозная реформа церковного управления. В результате было ликвидировано патриаршество и создана Духовная коллегия, переименованная вскоре в Святейший Правительствующий Синод. Учреждалась она как высший государственный, т.е. преимущественно светский, орган церковного управления. В работе рассмотрены положения "Регламента, или Устава Духовной коллегии" 1721 г. и выявлены новшества в положении монарха по отношению к Православной церкви. Права в области церковного управления, которыми обладал Император в XVIII в., были настолько серьезны, что Павел I в Акте о престолонаследии 1797 года не побоялся назвать российского монарха Главою Церкви. Однако государь не вторгался в область религиозных догматов. Синод не заменял собой церковных соборов, от которых, как и до ликвидации патриаршества, зависело определение основ вероучения. Впрочем, с момента создания Синода до 1917 года Поместный собор Русской Православной Церкви ни разу не созывался. Основные принципы управления Православной церковью, заложенные Петром I, сохранялись на протяжении всего периода империи. Наряду с этим, постепенное распространение идей веротерпимости привело к признанию за лицами неправославного исповедания права пользоваться свободой вероисповедания и отправления богослужений. В итоге, не только управление делами Православной церкви, но и управление делами других вероисповеданий стало рассматриваться как элемент компетенции государя. При пересмотре ОГЗ в 1906 г. управление церковью было оставлено в исключительной компетенции монарха.

8. Права в области распоряжения материальными средствами государства. Монархи в Российской Империи рассматривались как хозяева всех материальных средств государства. Долгое время точного разделения понятий государева и государственного имущества не проводилось. За Императором законодательно признавалось право устанавливать, собирать и распределять источники государственного дохода. Предполагалось, что центральные учреждения не вправе определять источники доходов и назначение расходов своей властью. Однако состояние финансового управления даже после петровской реформы органов центрального управления было настолько плачевным, что отдельные коллегии на протяжении всего XVIII в. обладали практически неограниченными возможностями по распоряжению государственными финансами, подобно ранее существовавшим приказам. Не проводился и принцип единства кассы, отчего о доходах у верховной власти так же не могло быть полного представления Староверова Е.В. Правовой статус Императора Российской Империи, 1721 - 1917 гг: автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 2009. - С. 32-33. . До создания законодательных учреждений Император являлся единственным лицом, от которого зависело утверждение Общей государственной росписи доходов и расходов, и, следовательно, в вопросах распоряжения материальными средствами государства он был практически неограничен. Создание законодательных учреждений привело к необходимости вновь урегулировать вопрос о составлении бюджета, и 8 марта 1906 г. Императором были утверждены "Правила о порядке рассмотрения Государственной Росписи доходов и расходов, а равно о производстве из казны расходов, Росписью не предусмотренных". Права, предоставленные Государственной Думе и реформированному Государственного Совету, не были широки. Ограничения относительно законодательного обсуждения, сокращения или увеличения расходов придавали определенную самостоятельность решениям Императора в области финансов. Часть положений из Правил о порядке рассмотрения государственной росписи доходов и расходов была внесена в текст ОГЗ 1906 г. и их изменение в обычном законодательном порядке стало невозможным. В результате реформ 1905-1906 гг. вопросы распоряжения материальными средствами государства стали преимущественно относиться к области законодательства. Однако Император сохранил за собой часть важных рычагов влияния в финансовой сфере, и его права оказались ограничены не так существенно, как это обычно бывает в государствах, где действуют законодательные учреждения.

9. Права в области управления делами Императорской Фамилии. В силу естественного положения вещей Император являлся не только главой государства, но и главой Императорской Фамилии. До Павла I права монархов по управлению Императорским Домом регулировались в основном традицией, т.е. обычным правом. Желая укрепить новый принцип престолонаследия и установить твердый порядок управления династией, 5 апреля 1797 г. Павел I утвердил "Учреждение об Императорской Фамилии", где изложил основные права монарха по отношению к царскому роду, вновь установленные или вытекающие из обычая. С некоторыми дополнениями павловское "Учреждение об Императорской Фамилии" стало позднее частью ОГЗ и, претерпев только одну существенную редакцию в 1886 году (с целью сокращения числа великих князей и великих княжон и снижения расходов на содержание Императорской Фамилии), сохраняло силу на протяжении всего периода империи. Создание законодательных учреждений не повлекло ограничения прав Императора в отношении управления делами Императорской Фамилии. В 1906 г. изменения и дополнения "Учреждения об Императорской Фамилии" были отнесены к исключительной компетенции Императора при условии, что они не затрагивают общих законов и не связаны с новыми государственными расходами. При этом за "Учреждением об Императорской Фамилии" была сохранена сила Основных законов Староверова Е.В. Правовой статус Императора Российской Империи, 1721 - 1917 гг: автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 2009. - С. 34-35. .

Таким образом, права Императора зачастую формировались под влиянием традиции и регулировались обычным правом. Правовые нормы, касающиеся властных полномочий монарха, закрепленные в писаных актах, как правило, не носили системного характера. Обобщение положений о правах Императора произошло только при пересмотре ОГЗ в 1906 г. Свод Основных Государственных Законов от 23. 04.1906 г. // Хрестоматия по истории государства и права России. - М.: Проспект, 2008. - С. 262. , когда возникла необходимость разграничения сфер законодательства и верховного управления, т.е. сфер, где Император разделял власть с законодательными учреждениями или действовал единолично. Создание в начале XX века законодательных учреждений повлекло за собой существенное ограничение прав Императора в некоторых областях государственной жизни, в первую очередь - в области законодательства и финансов. Права монарха продолжали оставаться исключительно широкими, обеспечивая ему доминирующее положение среди государственных органов практически в любой сфере. Фигура Императора олицетворяла высшую власть в государстве. Юридически он не мог иметь обязанностей, так как не существовало такого государственного органа, который мог его принудить к их исполнению. Вследствие того, что Император не являлся лицом обязанным, он был "безответствен", т.е. не нес ни перед кем отчета в своих действиях. Безответственность (неответственность) Императора являлась его привилегией. С историко-правовой точки зрения конструкция "правовой статус как права, обязанности и ответственность" к Императору не применима.

События 2/15 марта 1917 года по мере их отдаления привлекают к себе все большее внимание, а суждения относительно очевидного факта смены формы правления в России, столь разнообразны, что перечислит все их варианты невозможно. Главные споры ведутся о том, имело ли место отречение Николая II от Престола, добровольно ли он это сделал или его заставили, были ли документы, на которых стоит подпись от Его имени, сфальсифицированы или представляют собой оригиналы, подтверждающие содержащиеся в них сведения.

Оставим в стороне исследование обстоятельств фальсификации событий 2/15 марта 1917 г. и сконцентрируем внимание лишь на том, какими законами регулировалось право наследования российского Престола и отказ от престолонаследия по Основным законам Российской Империи. Тогда будет понятно, почему отречение воцарившегося монарха от Престола было невозможно в принципе, ни по закону, ни в силу ее канонических ограничений.

Очередность восприятия верховной власти в случае кончины царствующего монарха была установлена Павлом I в 1797 г. в Акт е о престолонаследии. Одновременно вступил в силу и другой нормативный документ, получивший название Учреждение о Императорской Фамилии (далее - УИФ). Он регулировал внутридинастические правоотношения и устанавливал условия призвания к престолонаследию для круга лиц, входивших в Императорский Дом. Так была создана единая законодательная база для бесконфликтной передачи верховной власти, при которой установленный законом порядок престолонаследия не мог быть изменен по воле царствующего Императора.

Его принцип заключался в том, что преемство Престола происходило по нисходящей мужской линии по праву первородства, а в случае пресечения мужских линий, Престол переходил в женские линии, возвращаясь обратно при первой возможности, установленной законом. Условиями наследования были: во-первых, - принадлежность к Императорской Крови. Второе условие - вступление в династический брак требовало разрешения царствующего Императора, который признавал его дозволенным при соблюдении третьего условия - его равнородности, то есть, совершения его с участием лиц, принадлежавших к царствующему или владетельному дому. Дозволенные морганатические браки Членов Императорского Дома с точки зрения гражданского права признавались законными, но династических преимуществ не обеспечивали. Потомство от этих браков правом на наследование Престола закон не наделял. Особым, четвертым условием, которое соблюдалось при любых обстоятельствах, было условие о вере. Если принадлежность к Императорскому Дому соблюдения этого условия по общему правилу не требовала, то фактическое занятие Престола лицом, которое не исповедовало первенствовавшей и господствовавшей в Российской Империи православной веры, было недопустимо.

Нормы ст.ст. 37 и 38 (ст.ст. 15,16 ОГЗ 1832 г.) не препятствовали добровольному отречению от права на наследование Престола лица, которое таким правом обладало, но запрещало его, если это отречение препятствовало дальнейшему его наследованию. При этом, отказ от Престола воцарившимся Императором законом предусмотрен не был. Несмотря на это, в доказательство того, что Николай II добровольно отрекся от Престола ссылаются на несколько аргументов. Во-первых, делается ссылка на письменный документ, который имел форму телеграммы в адрес начальника штаба армии. Подпись на этой телеграмме, похожая на подпись Императора, экспертиза которой никогда не проводилась, была выполнена от имени Николая II неустановленным лицом. Текст этой телеграммы на следующий день был опубликован в различных газетах с разными заголовками, что указывало на отсутствие манифеста, порядок опубликования которого и его форма были установлены законом.

Что касается содержания этого документа, то оно также не соответствовало требованиям российского законодательства, установленным нормами ОГЗ Российской Империи. Данный документ содержал противоречащее закону указание на то, что Престол передается Николаем II Его родному брату Великому Князю Михаилу Александровичу в обход Наследника Престола Великого Князя Алексея Николаевича. То есть, указанный в нем порядок преемства Престола не имел отношения к установленному законом порядку наследования Престола, который предусматривал его замещение агнатом, стоящим первым в очереди к его наследованию, каковым в силу ст. 28 ОГЗ 1906 г. являлся первородный сын царствовавшего Императора (СЗ РИ (1912). Т. I. Ст. 28) - Цесаревич Алексей. Содержание этого документа указывало не на преемство Престола, сопровождающееся передачей царской власти российского самодержца к его наследственному восприемнику, а об отказе от самодержавия, что выдавало тайное желание его составителей сменить форму правления, а не особу, которая властвовала.

Таким образом, ни по форме, ни по содержанию этот документ, не соответствовал требованиям действовавшего на тот период времени российского законодательства, что уже по этой причине позволяет сделать вывод о его юридической ничтожности, а значит, он не может быть использован для установления юридического факта отречения Николая II от Всероссийского Престола.

Если вспомнить, что в силу закона Престол в Российской империи по причине отсутствия у царствующего Императора права на отречение от Престола, то воспринять его Великий Князь Михаил Александрович законно также не мог. ОГЗ не содержат никакой иной нормы, касающейся порядка вступления на Престол, кроме ст. 53 ОГЗ 1906 г., предусматривающей его занятие по кончине Императора.

Все это означает, что устранение царствовавшего российского монарха от Престола в любом случае было юридически необоснованно, независимо от примененного с этой целью способа его передачи иному лицу. Это означает также, что факт отречения Императора Николая II от Престола, датируемый газетными публикациями 2 (15) марта 1917 г., и факт восприятия верховной власти Великим Князем Михаилом Александровичем с последующей ее передачей Временному Правительству, датируемый теми же источниками 3 (16) марта 1917 г., в силу действовавшего на тот период времени российского законодательства, остаются юридически неустановленными и исторически не доказанными.

В результате устранения царствующего государя от фактического осуществления верховной власти в России произошла смена формы правлении. Не более того. Никакой передачи царской власти ни в каком виде не было и не могло быть в принципе. Действовавшее в Российской Империи законодательство о престолонаследии, основанное на христианском учении о царской власти, не предусматривало правовой возможности осуществления такого акта, который был обречен на его юридическую ничтожность. Не предусматривали такой возможности и церковные каноны, в верности которым обвинить Боголюбивого Государя, Помазанника Божьего и Главу Церкви Николая II смеют лишь люди, не знающие, что творят.

Ведь такой отказ от Престола был бы отказом от Божественного установления, которое лежит в основе царской власти. Обвинить в таком грехе Помазанника Божьего, даже придумывая самые различные оправдания подобного поступка, тяжкое кощунство.

Государственный механизм дореволюционной России

Переход власти от царя к царю

Привилегии и права монарха

Исследование Свода законов и мемуаров

Российские политические традиции

Конструкция верховной власти в России. Порядок престолонаследия

Порядок престолонаследия до Павла I

Порядок престолонаследия от Павла I до Николая II

Условия законности брака членов Императорской Фамилии

Престолонаследие лицами женского пола

Завещание и отречение

Совершеннолетие и регентство (опекунство)

Вступление на престол. Принесение присяги

Коронование и миропомазание

Основные права императора (законодательные, в области государственного управления, в области судопроизводства, в области помилования, в области международных отношений, в области военного управления, в области церковного управления)

Дорская А.А. Церковное право в системе права Российской империи конца XVIII - начала XX вв

- формат pdf

- размер 334.1 КБ

- добавлен 19 декабря 2011 г.

Автореферат дисс. … д-ра юридических наук. – М., 2008. – 40 с. Церковное право Российской империи: теоретико-правовой анализ. Понятие церковного права в юридической науке конца XVIII – начале XX вв. Источники церковного права Российской империи: классификация и характеристика. Система церковного права Российской империи в конце XVIII – начале XX вв. Государственно-церковные отношения в российской империи и их правовое регулирование. Система права.

Дунаева Н.В. Между сословной и гражданской свободой: эволюция правосубъектности свободных сельских обывателей Российской империи в XIX в

- формат tif

- размер 33.04 МБ

- добавлен 21 декабря 2011 г.

СПб.: Изд-во СЗАГС, 2010. - 472 с. Монография посвящена ключевой проблеме российской правовой политики XIX века: формированию основ общегражданского правового статуса личности. На основе широкого круга нормативно-правовых актов, архивных документов, материалов официального делопроизводства и личного характера проведена комплексная историко-правовая реконструкция либерально-этатистского подхода к реформированию сословной правосубъектности крестьян.

Контрольная работа - Становление советского брачно-семейного законодательства

- формат doc

- размер 114.5 КБ

- добавлен 10 ноября 2010 г.

ОмГУ, 1 курс изложена на основе анализа КЗАГСа РСФСР 1918 г., указаны на предшествующие кодексу советские акты. Показаны принципиальные отличия новых советских норм о браке и семье по сравнению с аналогичными нормами, действовавшими в Российской империи. Дана оценка брачно-семейного законодательства. Оглавление Введение Церковно – Светские источники, регулирующие брачно-семейные отношения в XV – XVII вв. Условия и порядок заключения брака. Стат.

Курсовая работа - Крепостное право как юридический институт в первой половине XIX века

- формат doc

- размер 145.5 КБ

- добавлен 24 декабря 2011 г.

ОМГУ, 2011 г. 25 страниц. Основные изменения в крепостном законодательстве. Категории крепостных и их права и обязанности по отношению к государству и помещикам по своду законов Российской империи. Права и обязанности помещиков по отношению к крепостным и государству по своду законов Российской империи.rn

Курсовая работа - Министерство юстиции и судебная система Российской империи в первой половине XIX в

- формат docx

- размер 91.33 КБ

- добавлен 11 ноября 2009 г.

Целью работы является определение роли и места Министерства юстиции Российской империи в системе государственных органов и учреждений в процессе изучения вопросов создания, структуры, компетенции, делопроизводства и основных направлений деятельности Министерства юстиции Российской империи в начале XIX в. (51 стр. ).

Курсовая работа - Содержание свода законов Российской империи

- формат rtf

- размер 29.49 КБ

- добавлен 02 мая 2010 г.

Введение Основная часть Вопрос 1. Предпосылки подготовки и издания Свода Законов Российской империи 1.1. Характеристика общественного строя России в I половине XIX века 1.2. Характеристика государственного строя России в первой половине XIX века Вопрос 2. Кодификационная работа М. М. Сперанского Вопрос 3. Основные положения Свода законов Российской империи 3.1. Гражданское право 3.2. Семейное право 3.3. Наследственное право 3.4. Уголовное право 3.

Полное собрание законов Российской империи. (Собрание первое). Книга чертежей и рисунков. СПб., 1843

- формат pdf

- размер 12.07 МБ

- добавлен 20 февраля 2010 г.

Полное собрание законов Российской империи (собрание первое). Книга чертежей и рисунков. (Рисунки гербам городов). СПб., В типографии II отделения собственной Е. И. В. Канцелярии. 1843. Реестр высочайше утвержденных рисунков гербам городов Российской империи по 1825 г. Рисунки гербам городов Российской империи, принадлежащие к 1-му собранию законов, литографированные по высочайшему повелению в литографии Департамента воен. поселений. 1843.

Свод законов Российской империи. Том 11

- формат djvu

- размер 44.18 МБ

- добавлен 29 декабря 2010 г.

Свод законов Российской империи. Десятая книга под редакцией и с примечаниями И. Д. Мордухай-Болтовского. Составили Н. П. Балканов, С. С. Войт, В. Э. Герценберг. 1912 год.

Свод законов Российской империи. Том 7-8

- формат djvu

- размер 14.23 МБ

- добавлен 29 декабря 2010 г.

Свод законов Российской империи. Шестая книга под редакцией и с примечаниями И. Д. Мордухай-Болтовского. Составили Н. П. Балканов, С. С. Войт, В. Э. Герценберг. 1912 год.

Императорская власть имеет довольно долгую историю. Зародилась она в Древнем Риме со времени правления Августа. Императоры мира имели неограниченную власть, причем эта власть в некоторые моменты способствовала небывалому росту государства и господству его правителя, а в некоторых случаях приводила к тяжелым экономическим, социальным и политическим последствиям. Как бы то ни было, императоры сыграли огромную роль в процессе развития истории человечества.

Военная власть

Права императора были практически неограниченными. Власть, сосредоточенная в руках правителя, условно делилась на три большие категории: гражданская, военная и судебная. Вкратце остановимся на каждом пункте отдельно.

Император обладал высшей военной властью. Именно он являлся верховным главнокомандующим, и ему все солдаты приносили присягу либо лично, либо перед его изображением.

Римские императоры распределяли все командные должности в армии по личному усмотрению. Численность и количественный состав родов войск также зависели от желания венценосной особы. Император имел право на объявление войны и заключение мира.

Гражданская власть

Первый император Октавиан Август и следующие за ним пользовались исключительным правом сбора налогов и назначения его размера по личному усмотрению. Сюда же входило огромное количество податей, так называемых подарков, преподносимых практически всеми гражданами империи, в особенности же теми, кто имел в своих руках хотя бы какую-то власть.

Половина провинций империи была в полном подчинении у императора, вторая половина находилась во власти Сената, однако на деле получалось так, что и в сенатских провинциях государь являлся полным хозяином, управляющим отдельными регионами через своих лиц.

Император имел право дарования кому угодно римского гражданства. Вместе с тем он выступал в рол верховного цензора над нравами и частной жизнью римлян. Т. е. он мог вторгаться в личную жизнь любого гражданина, и каждый пользовался тем положением в обществе, которым наделил ему правитель.

Религиозная власть

В Римской империи император – это верховный понтифик. Огромное количество верований, распространенных на огромной территории империи, находилось в полной власти правителя, в том числе и в самом Риме. Как известно, изначально империя была языческой, но с течением времени монотеистическая религия - христианство - была объявлена государственной. Император распоряжался всеми религиозными актами, помимо этого, он был наделен исключительным правом надзора над многочисленным классом жрецов.

Судебная власть

Император являлся верховным судьей во всей огромной империи. Суд его являлся высшей инстанцией, если можно так выразиться. На решения, вынесенные правителем, не могло последовать апелляции.

Помимо этого, он был наделен законодательной властью, хотя эта привилегия воплощалась в жизнь только после одобрения Сената. Однако император мог издавать эдикты или указы, имеющие силу закона для всего общества.

В провинциях правитель передавал свою судебную власть наместникам – легатам, которые действовали от его имени и исключительно в его интересах.

Титул Август, или Богоизбранность императора

Отдельно нужно упомянуть о богоизбранности императоров. Официально этот титул был присвоен только Октавиану, но Августами именовались и все последующие правители империи. Что же значил этот титул?

Август – это не просто человек, наделенный властью, это священное существо. Император – это посланник Божий, по идеологии, он был ниспослан Богом управлять подданными. Титул императора означал могущество правителя, титул Август обозначал его святость. Таким образом, император обладал еще и божественной властью. Подданные должны были относиться к императору, как к богу, именно поэтому подчинение императорским эдиктам и другим актам было беспрекословным, если брать во внимание факт глубокой веры практически у всего населения империи.

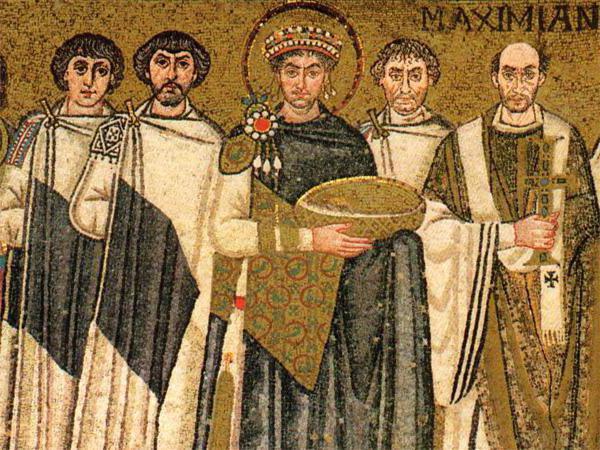

Краткая история

Выше было сказано, что императорская власть возникла в Римской империи, и первым императором стал Октавиан, получивший титул Август. В 395 году н. э. Римская империя разделилась на Западную и Восточную. В свою очередь, Западная пала в 476 году. Однако Восточная Римская империя просуществовала еще почти 1000 лет, причем она стала преемницей императорской власти. То есть Восточной частью, названной впоследствии Византийской, правили императоры.

Правление императоров на Западе же возродилось в 800 г., когда сей титул получил Карл Великий, а затем и Оттон I (в 962 г.). Позже титул императора возлагался на правителей некоторых других государств, в числе которых Франция со знаменитым Наполеоном, Австро-Венгрия, Германия, Бразилия, Мексика и др. Английская королева Виктория в 1876 году была объявлена императрицей Индии.

Нужно сказать, что императорская власть существовала не только в европейской культуре, но и в азиатской и африканской. В литературе можно прочесть, что правителей Китая, Сиама, Эфиопии, Турции, Японии и Марокко именовали не иначе, как императорами.

Цари в России

Первым правителем, венчанным на царство в России, был Иоанн IV, которого европейские историки назвали Грозным за якобы нечеловеческие зверства. Царем он стал в 1547 году, а государство тогда именовалось Российским царством и просуществовало под таким названием вплоть до 1721 года.

Романовы, восшедшие на престол в 1613 году, также являлись царями, но не все, а только Михаил, Алексей, Федор, Иоанн V, Софья и Петр I до 1721 года.

Цари и императоры России были наделены неограниченной, абсолютной властью, поэтому период их правления принято называть эпохой абсолютизма.

За титулом русских царей также был закреплен сакральный смысл, они тоже были помазанниками Божьими и действовали как бы от имени Бога. Именно поэтому цари, а впоследствии императоры неразрывно были связаны православной верой, и неслучайно Советы, свергнувшие власть императоров, объявили войну православию – они осознавали ту опасность, которую таила в себе религия, и понимали, какова роль в ней законного правителя России.

Императоры России

Последним русским царем и первым императором стал Петр I. Именно на него в 1721 году был возложен титул императора Российского государства. Его власть была неограниченной и распространялась на все сферы державы и общества. Он являлся верховным главнокомандующим и был наделен высшей гражданской, законодательной и исполнительной властью.

Правление императоров на Российском престоле представлено династией Романовых, которая находилась у власти более 300 лет – с 1613 по 1917. За это время государство добилось таких успехов, что стало лидером в экономическом развитии. Российская империя была единственной сверхдержавой на тот момент. Существуют мнения серьезных, уважаемых историков о том, что Россию погубило ее развитие, угрожающее другим государствам-лидерам, в особенности Великобритании и США. Императоры России действительно были патриотами своей страны и своего народа, делающими все для того, чтобы государство процветало, а у подданных повышался уровень жизни. Последним российским императором де-факто являлся Николай II, де-юре - Михаил Александрович, его брат.

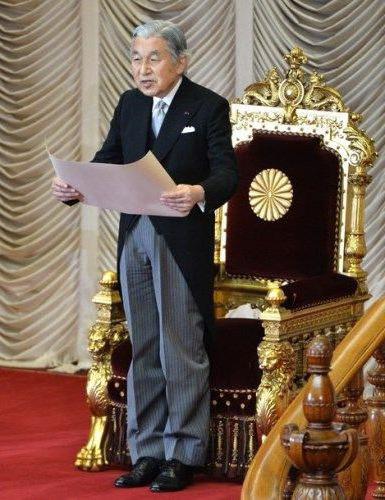

Эпоха императорского правления еще не окончена. В настоящее время единственным императором в мире является Акихито – правитель Японии. Он был коронован 12 ноября 1990 года и по сей день 82-летний 125-й император выполняет свои функции.

Читайте также:

- По каким вопросам церковь имела право юрисдикции по отношению ко всем категориям русского общества

- Каких успехов добились борющиеся за свои права французские трудящиеся

- Алферов если гражданина заставляют платить за образование

- Как будет по английски я права

- Что означает для водителя сигнал подаваемый белой тростью