Что в качестве краеугольного камня было положено в поэзии акмеизма

Обновлено: 28.06.2024

Характерно, что наиболее авторитетными учителями для акмеистов стали поэты, сыгравшие заметную роль в истории символизма, – М. Кузмин, И. Анненский, А. Блок. Литературным манифестам акмеистов предшествовала статья М. Кузмина "О прекрасной ясности", появившаяся в 1910 году в журнале "Аполлон". Статья декларировала стилевые принципы "прекрасной ясности": логичность художественного замысла, стройность композиции, четкость организации всех элементов художественной формы: "Любите слово, как Флобер, будьте экономны в средствах и скупы в словах, точны и подлинны, – и вы найдете секрет дивной вещи – прекрасной ясности – которую назвал бы я “кларизмом”".

В январе 1913 года появились манифесты поэтов-акмеистов: статья Н. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм" и статья С. Городецкого "Некоторые течения в современной русской поэзии" (журнал "Аполлон").

Статья Н. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм" (1913) открывается следующими словами: "Для внимательного читателя ясно, что символизм закончил свой круг развития и теперь падает". Н. Гумилев назвал символизм "достойным отцом", но подчеркивал при этом, что новое поколение выработало иной, "мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь".

Акмеизм, по мысли Гумилева, есть попытка заново открыть ценность человеческой жизни, реального мира. Окружающая человека действительность для акмеиста самоценна и не нуждается в метафизических оправданиях. Поэтому следует перестать заигрывать с трансцендентным (выходящим за пределы человеческого познания) и вернуться к изображению трехмерного мира; простой предметный мир должен быть реабилитирован, он значителен сам по себе, а не только тем, что являет высшие сущности.

Н. Гумилев отказывается от "нецеломудренного" стремления символистов познать непознаваемое: "непознаваемое по самому смыслу этого слова нельзя познать. Все попытки в этом направлении нецеломудренны".

Главным в поэзии акмеизма становится художественное освоение многообразного и яркого реального земного мира. Еще категоричнее в этом смысле высказался С. Городецкий в статье "Некоторые течения в современной русской поэзии" (1913): "Борьба между акмеизмом и символизмом. есть прежде всего борьба за этот мир, звучащий, красочный, имеющий формы, вес и время. Символизм, в конце концов, заполнив мир “соответствиями”, обратил его в фантом, важный лишь постольку, поскольку он сквозит и просвечивает иными мирами, и умалил его высокую самоценность. У акмеистов роза опять стала хороша сама по себе, своими лепестками, запахом и цветом, а не своими мыслимыми подобиями с мистической любовью или чем-нибудь еще". После всяких "неприятий мир бесповоротно принят акмеизмом, во всей совокупности красот и безобразий".

С этим утверждением С. Городецкого перекликается знаменитое стихотворение А. Ахматовой "Мне ни к чему одические рати. " (1940) из цикла "Тайны ремесла":

Течение имело и другое название – адамизм (то есть "мужественно-твердый и ясный взгляд на жизнь"). Акмеисту, как Адаму – первому человеку – предстояло заново открыть жизнь, реальный, земной мир и дать всему свои имена. С. Городецкий писал: "Но этот новый Адам пришел не на шестой день творения в нетронутый и девственный мир, а в русскую современность. Он и здесь огляделся тем же ясным, зорким оком, принял все, что увидел, и пропел жизни и миру аллилуиа". См., например, стихотворение С. Городецкого "Адам":

Поэты-акмеисты, при всей броскости их заявлений, не выдвинули детально разработанной философско-эстетической программы. Новое течение принесло с собой не столько новизну мировоззрения, сколько новизну поэтического языка, вкусовых ощущений. В противоположность символизму, проникнутому "духом музыки", акмеизм был ориентирован на пространственные искусства: живопись, архитектуру, скульптуру. В отличие от футуризма, который тоже возник как течение, направленное против символизма, акмеизм не провозглашал революционного изменения стихотворной техники, а стремился к гармоничному использованию повседневного языка в сфере поэзии.

В поэзии акмеизма ценились живописная четкость образов, точно вымеренная композиция, отточенность деталей. Мир поэта-акмеиста – это мир предметный, в котором художественной детали отводилось важное место. Красочная, порой даже экзотическая деталь могла использоваться неутилитарно, в чисто живописной функции.

Акмеизм, отрицая многое в эстетике символизма, творчески использовал его достижения: "Конкретность, “материалистичность” видения мира, рассеявшаяся и затерявшаяся в туманах символической поэзии, была вновь возвращена русской поэтической культуре ХХ века именно усилиями Мандельштама, Ахматовой, Гумилева и других поэтов их (акмеистического) круга. Но конкретность их образности была уже иной, нежели в поэзии прошлого, XIX века. Лирика Мандельштама, как и его друзей по цеху поэтов, пережила и вместила в себя опыт символистов, прежде всего Блока, со свойственным им острейшим чувством бесконечности и космичности бытия" 1 .

№ слайда 1

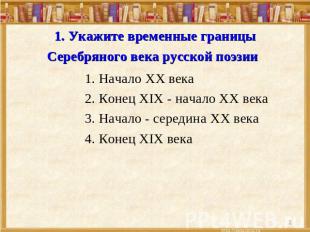

№ слайда 2

1. Укажите временные границы Серебряного века русской поэзии Начало XX века2. Конец XIX - начало XX века3. Начало - середина XX века4. Конец XIX века

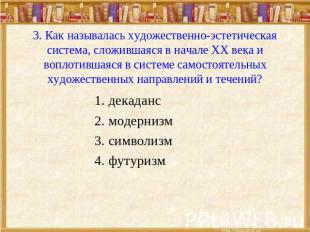

№ слайда 4

3. Как называлась художественно-эстетическая система, сложившаяся в начале XX века и воплотившаяся в системе самостоятельных художественных направлений и течений?1. декаданс2. модернизм3. символизм4. футуризм

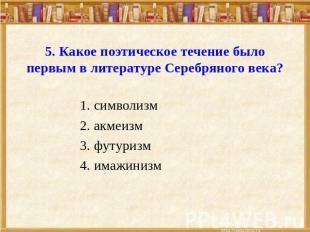

№ слайда 6

5. Какое поэтическое течение было первым в литературе Серебряного века?1. символизм2. акмеизм3. футуризм4. имажинизм

№ слайда 7

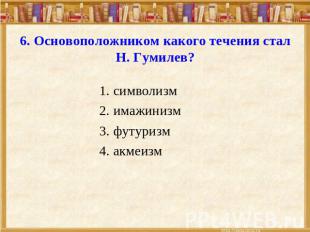

6. Основоположником какого течения стал Н. Гумилев?1. символизм2. имажинизм3. футуризм4. акмеизм

№ слайда 8

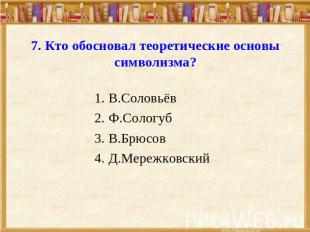

7. Кто обосновал теоретические основы символизма?1. В.Соловьёв2. Ф.Сологуб3. В.Брюсов4. Д.Мережковский

№ слайда 9

№ слайда 10

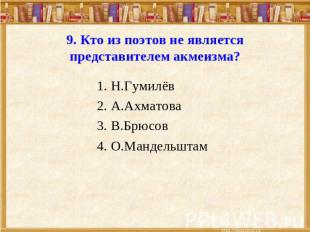

9. Кто из поэтов не является представителем акмеизма?1. Н.Гумилёв2. А.Ахматова3. В.Брюсов4. О.Мандельштам

№ слайда 11

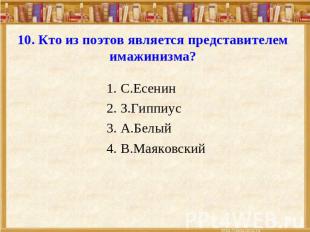

10. Кто из поэтов является представителем имажинизма?1. С.Есенин2. З.Гиппиус3. А.Белый4. В.Маяковский

№ слайда 12

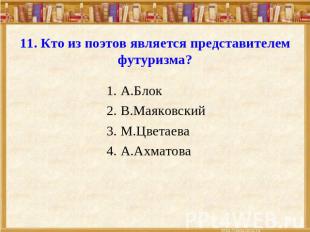

11. Кто из поэтов является представителем футуризма?1. А.Блок2. В.Маяковский3. М.Цветаева4. А.Ахматова

№ слайда 14

№ слайда 15

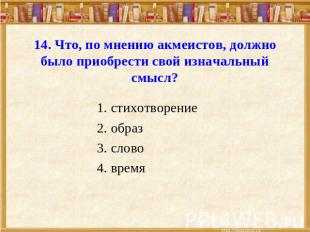

14. Что, по мнению акмеистов, должно было приобрести свой изначальный смысл?1. стихотворение2. образ3. слово4. время

№ слайда 16

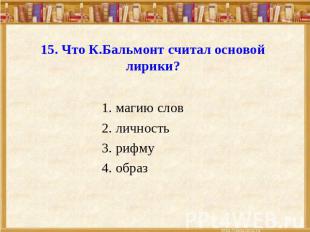

15. Что К.Бальмонт считал основой лирики?1. магию слов2. личность3. рифму4. образ

№ слайда 17

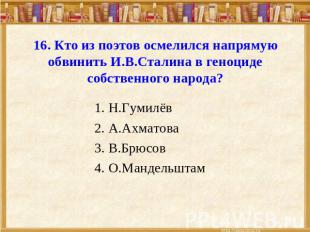

16. Кто из поэтов осмелился напрямую обвинить И.В.Сталина в геноциде собственного народа?1. Н.Гумилёв2. А.Ахматова3. В.Брюсов4. О.Мандельштам

№ слайда 18

№ слайда 19

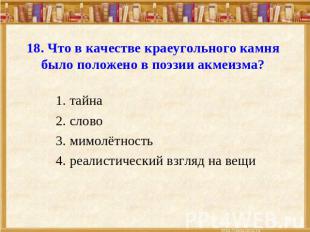

18. Что в качестве краеугольного камня было положено в поэзии акмеизма?1. тайна2. слово3. мимолётность4. реалистический взгляд на вещи

№ слайда 20

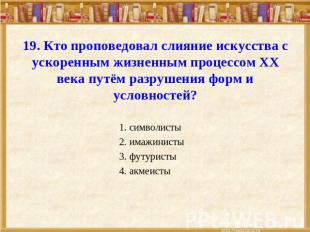

19. Кто проповедовал слияние искусства с ускоренным жизненным процессом ХХ века путём разрушения форм и условностей?1. символисты2. имажинисты3. футуристы4. акмеисты

№ слайда 22

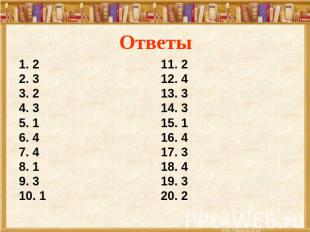

Ответы1. 22. 33. 24. 35. 16. 47. 48. 19. 310. 1

№ слайда 23

О поэтическом течении:

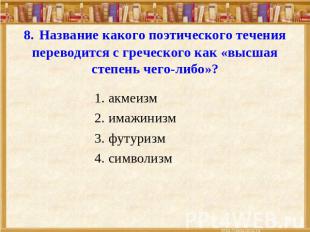

Акмеизм (от греч. akme — высшая степень чего-либо, расцвет, зрелость, вершина, остриё) — одно из модернистских течений в русской поэзии 1910-х годов, сформировавшееся как реакция на крайности символизма.

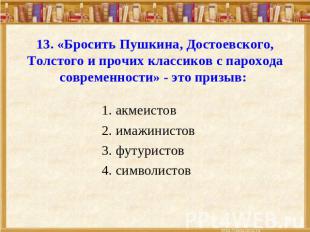

Преодолевая пристрастие символистов к ʼʼсверхреальномуʼʼ, многозначности и текучести образов, усложненной метафоричности, акмеисты стремились к чувственной пластически-вещной ясности образа и точности, чеканности поэтического слова. Их ʼʼземнаяʼʼ поэзия склонна к камерности, эстетизму и поэтизации чувств первозданного человека. Для акмеизма была характерна крайняя аполитичность, полное равнодушие к злободневным проблемам современности. Акмеисты, пришедшие на смену символистам, не имели детально разработанной философско-эстетической программы. Но если в поэзии символизма определяющим фактором являлась мимолетность, сиюминутность бытия, некая тайна, покрытая ореолом мистики, то в качестве краеугольного камня в поэзии акмеизма был положен реалистический взгляд на вещи. Туманная зыбкость и нечеткость символов заменялась точными словесными образами. Слово, по мнению акмеистов должно было приобрести свой изначальный смысл.

Высшей точкой в иерархии ценностей для них была культура, тождественная общечеловеческой памяти. По этой причине столь часты у акмеистов обращения к мифологическим сюжетам и образам. В случае если символисты в своем творчестве ориентировались на музыку, то акмеисты — на пространственные искусства: архитектуру, скульптуру, живопись. Тяготение к трехмерному миру выразилось в увлечении акмеистов предметностью: красочная, порой экзотическая деталь могла использоваться с чисто живописной целью. То есть ʼʼпреодолениеʼʼ символизма происходило не столько в сфере общих идей, сколько в области поэтической стилистики. В этом смысле акмеизм был столь же концептуален, как и символизм, и в данном отношении они, несомненно, находятся в преемственной связи.

Отличительной чертой акмеистского круга поэтов являлась их ʼʼорганизационная сплоченностьʼʼ. По существу, акмеисты были не столько организованным течением с общей теоретической платформой, сколько группой талантливых и очень разных поэтов, которых объединяла личная дружба. У символистов ничего подобного не было: попытки Брюсова воссоединить собратьев оказались тщетными. То же наблюдалось у футуристов — несмотря на обилие коллективных манифестов, которые они выпустили. Акмеисты, или — как их еще называли — ʼʼгиперборейцыʼʼ (по названию печатного рупора акмеизма, журнала и издательства ʼʼГиперборейʼʼ), сразу выступили единой группой. Своему союзу они дали знаменательное наименование ʼʼЦех поэтовʼʼ. А начало новому течению (что в дальнейшем стало едва ли не ʼʼобязательным условиемʼʼ возникновения в России новых поэтических групп) положил скандал.

Осенью 1911 года в поэтическом салоне Вячеслава Иванова, знаменитой ʼʼБашнеʼʼ, где собиралось поэтическое общество и проходило чтение и обсуждение стихов, вспыхнул ʼʼбунтʼʼ. Несколько талантливых молодых поэтов демонстративно ушли с очередного заседания ʼʼАкадемии стихаʼʼ, возмущенные уничижительной критикой в свой адрес ʼʼмэтровʼʼ символизма. Надежда Мандельштам так описывает данный случай: ʼʼ„Блудный сын“ Гумилева был прочитан в „Академии стиха“, где княжил Вячеслав Иванов, окруженный почтительными учениками. Он подверг „Блудного сына“ настоящему разгрому. Выступление было настолько грубое и резкое, что друзья Гумилева покинули „Академию“ и организовали „Цех Поэтов“ — в противовес ейʼʼ. А через год, осенью 1912 года шестеро базовых членов ʼʼЦехаʼʼ решили не только формально, но и идейно отделиться от символистов. Οʜᴎ организовали новое содружество, назвав себя ʼʼакмеистамиʼʼ, т. е. вершиной. При этом ʼʼЦех поэтовʼʼ как организационная структура сохранился — акмеисты остались в нем на правах внутреннего поэтического объединения.

Главные идеи акмеизма были изложены в программных статьях Н. Гумилева ʼʼНаследие символизма и акмеизмʼʼ и С. Городецкого ʼʼНекоторые течения в современной русской поэзииʼʼ, опубликованных в журнале ʼʼАполлонʼʼ (1913, № 1), издававшемся под редакцией С. Маковского. В первой из них говорилось: ʼʼНа смену символизму идет новое направление, как бы оно ни называлось, акмеизм ли (от слова akme — высшая степень чего-либо, цветущая пора) или адамизм (мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь), по крайней мере, требующее большего равновесия сил и более точного знания отношений между субъектом и объектом, чем то было в символизме. При этом, чтобы это течение утвердило себя во всей полноте и явилось достойным преемником предшествующего, нужно чтобы оно приняло его наследство и ответило на все поставленные им вопросы. Слава предков обязывает, а символизм был достойным отцомʼʼ.

С. Городецкий считал, что ʼʼсимволизм… заполнив мир „соответствиями“, обратил его в фантом, важный лишь постольку, поскольку он… просвечивает иными мирами, и умалил его высокую самоценность. У акмеистов роза опять стала хороша сама по себе, своими лепестками, запахом и цветом, а не своими мыслимыми подобиями с мистической любовью или чем-нибудь ещеʼʼ.

Акмеизм как литературное направление объединил исключительно одаренных поэтов — Гумилева, Ахматову, Мандельштама, становление творческих индивидуальностей которых проходило в атмосфере ʼʼЦеха поэтовʼʼ. История акмеизма должна быть рассмотрена как своеобразный диалог между этими тремя выдающимися его представителями. Вместе с тем от ʼʼчистогоʼʼ акмеизма вышеназванных поэтов существенно отличался адамизм Городецкого, Зенкевича и Нарбута͵ которые составили натуралистическое крыло течения. Отличие адамистов от триады Гумилев — Ахматова — Мандельштам неоднократно отмечалось в критике.

Как литературное направление акмеизм просуществовал недолго — около двух лет. В феврале 1914 ᴦ. произошел его раскол. ʼʼЦех поэтовʼʼ был закрыт. Акмеисты успели издать десять номеров своего журнала ʼʼГиперборейʼʼ (редактор М. Лозинский), а также несколько альманахов.

ʼʼСимволизм угасалʼʼ — в данном Гумилев не ошибся, но сформировать течение столь же мощное, как русский символизм, ему не удалось. Акмеизм не сумел закрепиться в роли ведущего поэтического направления. Причиной столь быстрого его угасания называют, в том числе, ʼʼидеологическую неприспособленность направления к условиям круто изменившейся действительностиʼʼ.

Основные принципы акмеизма:

— освобождение поэзии от символистских призывов к идеальному, возвращение ей ясности;

— отказ от мистической туманности, принятие земного мира в его многообразии, зримой конкретности, звучности, красочности;

— стремление придать слову определенное, точное значение;

— предметность и четкость образов, отточенность деталей;

— обращение к человеку, к ʼʼподлинностиʼʼ его чувств;

— поэтизация мира первозданных эмоций, первобытно-биологического природного начала;

— перекличка с минувшими литературными эпохами, широчайшие эстетические ассоциации, ʼʼтоска по мировой культуреʼʼ.

Акмеизм (от греч. akme — высшая степень чего-либо, расцвет, зрелость, вершина, остриё) — одно из модернистских течений в русской поэзии 1910-х годов, сформировавшееся как реакция на крайности символизма.

Акмеисты, пришедшие на смену символистам, не имели детально разработанной философско-эстетической программы. Но если в поэзии символизма определяющим фактором являлась мимолетность, сиюминутность бытия, некая тайна, покрытая ореолом мистики, то в качестве краеугольного камня в поэзии акмеизма был положен реалистический взгляд на вещи. Туманная зыбкость и нечеткость символов заменялась точными словесными образами. Слово, по мнению акмеистов должно было приобрести свой изначальный смысл.

Акмеизм насчитывает шестерых наиболее активных участников течения: Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам, С. Городецкий, М. Зенкевич, В. Нарбут.

Основные принципы акмеизма:

— освобождение поэзии от символистских призывов к идеальному, возвращение ей ясности;

— отказ от мистической туманности, принятие земного мира в его многообразии, зримой конкретности, звучности, красочности;

— стремление придать слову определенное, точное значение;

— предметность и четкость образов, отточенность деталей;

— поэтизация мира первозданных эмоций, первобытно-биологического природного начала;

Бунин

в прозе Бунин продолжал традиции русской классики. В его прозе - реалистические образы, типы людей, взятых из жизни. Он не стремится к внешней занимательности или событийно развивающимся сюжетам. В его рассказах - лирически окрашенные картины, бытовые зарисовки, музыкальность интонаций. Ясно ощущается, что это проза поэта.

За Буниным в дореволюционной критике закрепляется характеристика "певца оскудения и запустения дворянских гнезд", усадебной печали, осеннего увядания. Не став свидетелем жестоких крепостнических отношений, Бунин идеализирует прошлое и стремится показать единство помещика и мужика, их причастность к родной земле, национальному укладу, традициям. Как объективный и правдивый художник Бунин отражал те процессы, которые происходили в современной ему жизни - в канун первой русской революции 1905 - 1907 гг. В этом смысле заслуживают внимания рассказы "Золотое дно", "Сны" с их антипомещичьей направленностью. Они были напечатаны в сборнике М. Горького "Знание" и получили высокую оценку Чехова.

Самым значительным произведением дооктябрьского периода творчества Бунина стала повесть "Деревня" (1910 г.). Она отражает жизнь крестьян, судьбу деревенского люда в годы первой русской революции. Повесть была написана во время наибольшей близости Бунина и Горького. Сам автор пояснил, что здесь он стремился нарисовать, "кроме жизни деревни, и картины вообще всей русской жизни".

Никогда ни о каком другом бунинском произведении не велась такая острая полемика, как о "Деревне". Передовая критика поддержала писателя, увидев ценность и значение произведения "в правдивом изображении быта падающей, нищающей деревни, в разоблачительном пафосе ее уродливых сторон". Вместе с тем, нельзя не отметить, что Бунин не смог осмыслить происходящие события с позиций передовых идей своего времени.

Повесть потрясла Горького, который услышал в ней "скрытый, заглушенный стон о родной земле, мучительный страх за нее". По его мнению, Бунин заставил "разбитое и расшатанное русское общество серьезно задуматься над строгим вопросом - быть или не быть России".

В целом, занимая значительное место в творчестве Бунина, произведения деревенской тематики выдержали испытание временем.

Оказавшись изгнанником, он как никто другой жестоко страдал вдали от родины, постоянно ощущая всю глубину потери. И, осознав, что не может без России существовать ни как человек, ни как писатель, что родина от него неотторжима, Бунин нашел свой способ связи, возвратившись к ней любовью.

Писатель обращается к прошлому и создает его в преображенном виде.

В "Жизни Арсеньева", самом замечательном произведении, созданном в эмиграции, преобладает чувство любви. Роман этот определяют как художественную биографию творческой личности. Бунин пояснял, что любое произведение автобиографично постольку, поскольку автор вкладывает в него самого себя.

Главному герою книги, Алексею Арсеньеву, писатель дарит собственные черты художника, творца, поэта. Алексей Арсеньев наделен обостренным чувством жизни, именно поэтому ему свойственно и повышенное чувство смерти, для него естественны размышления о неразгаданной тайне начала и конца существования, о смысле бытия, и, конечно, о собственном предназначении в жизни.

Эти вопросы всегда волновали Бунина, как и всякого большого художника, и он не мог не писать об этом в своей книге, посвященной жизни творческой личности.

Как считают исследователи, в "Жизни Арсеньева" объединено всё написанное ранее. Темы и настроения прежних произведений так или иначе отразились в этом романе.

Большое место в эмигрантский период творчества Бунина занимает тема любви. "Осенью", "Маленький роман", "Заря на всю ночь", "Митина любовь", "Солнечный удар", "Ида" и многие другие. "Темные аллеи

Бунин, как мы знаем, решительно отвечает на Февральскую, а затем и Октябрьскую революцию 1917 года. В пору братоубийственной гражданской войны он занял недвусмысленную позицию противника большевизма. Бунин характеризует революцию как начало безусловной гибели России в качестве великого государства, как развязывание самых низменных и диких инстинктов, как кровавый пролог коэффициент неисчислимым бедствиям, какие ожидают интеллигенцию, трудовой народ, страну.

Мыслью о трагической судьбе России подсвечено с большей или меньшей силой вес бунинское творчество эмигрантской поры.

21 октября 1928 года в Грасе Галина Кузнецова, последняя любовь Бунина, записала: “В сумерки Иван Алексеевич вошел ко мне и дал свои “Окаянные дни”. Как тяжел этот дневник!! Как ни будь он прав – тяжело это накопление гнева, ярости, бешенства временами. Коротко сказала что-то по этому поводу – рассердился! Я виновата, конечно. Он это выстрадал, он был в известном возрасте, когда писал это….”

Эту книгу, как я уже говорил, у нас обходили молчанием, или бранили.

Но без “Окаянных дней” трудно понять Бунина.

Книга проклятий, расплаты и мщения, пусть словесного, она по темпераменту, желчи, ярости не имеет ничего равного в “больной” и ожесточенной белой публицистике. Потому что и в гневе, аффекте, почти исступлении Бунин остается художником: и в односторонности великой – художником. Это только его боль, его мука, которую он унес с собой в изгнание.

Предельная чувствительность честность и порядочность Бунина, его чувство независимости, собственного достоинства, неспособность лгать, притворятся, идти на компромисс со своей совестью и своими убеждениями – все это было жестоко попрано в хаосе гражданской войны.

Он увидел ее только с одной стороны. Однако ведь красный террор был такой же реальностью, что и белый, и даже ему предшествовал. Производились массовые расстрелы заложников, уничтожались сдавшиеся в плен офицеры и юнкера.

Лейтмотив “Окаянных дней” очень мрачный, можно сказать – беспросветный.

На страницы Бунина выплескивается улица; митингуют, спорят до хрипоты или же ропщут, жалуются, угрожают разношерстные лица – коренные москвичи и сошедшиеся в российскую столицу рабочие, солдаты, крестьяне, барыни, офицеры, “господа”, просто обыватели.

Читайте также: