Что положено в основу классификации типов личности по а адлеру

Обновлено: 01.06.2024

Управляющий тип. Люди самоуверенные и напористые, с незначительным социальным интересом, если он вообще присутствует. Они активны, но не в социальном плане. Их не заботит благополучие других. Для них характерна установка превосходства над внешним миром. Сталкиваясь с основными жизненными задачами, они решают их во враждебной, антисоциальной манере. Юные правонарушители и наркоманы — два примера людей, относящихся к управляющему типу по Адлеру.

Берущий тип. Как следует из названия, люди с подобной установкой относятся к внешнему миру паразитически и удовлетворяют большую часть своих потребностей за счет других. У них нет социального интереса. Их основная забота в жизни — получить от других как можно больше. Однако, так как они обладают низкой степенью активности, то маловероятно, что они причинят страдания другим.

Избегающий тип. У людей этого типа нет ни достаточного социального интереса, ни активности, необходимой для решения своих собственных проблем. Они больше опасаются неудачи, чем стремятся к успеху, их жизнь характеризуется социально-бесполезным поведением и бегством от решения жизненных задач. Иначе говоря, их целью является избегание всех проблем в жизни, и поэтому они уходят от всего, что предполагает возможность неудачи.

Социально-полезный тип. Этот тип человека — воплощение зрелости в системе взглядов Адлера. В нем соединены высокая степень социального интереса и высокий уровень активности. Являясь социально ориентированным, такой человек проявляет истинную заботу о других и заинтересован в общении с ними. Он воспринимает три основные жизненные задачи — работу, дружбу и любовь — как социальные проблемы. Человек, относящийся к данному типу, осознает, что решение этих жизненных задач требует сотрудничества, личного мужества и готовности вносить свой вклад в благоденствие других людей.

39. Аналитическая теория личности К.Юнга: основные положения. Типы личностей. Общее правило теории: любое одностороннее развитие личности порождает конфликт и напряжение, влекущие за собой личностные нарушения и иррациональное поведение, а равномерное развитие всех соответствующих создает гармонию, покой и состояние удовлетворенности.

Основными элементами личности являются психологические свойства отдельных реализованных архетипов данного человека. Эти свойства также часто называют чертами характера.

Две основные направленности, или жизненные установки: экстраверсия и интроверсия. Согласно теории Юнга, обе ориентации сосуществуют в человеке одновременно, но одна из них становится доминантной. В экстравертной установке проявляется направленность интереса к внешнему миру — другим людям и предметам. Экстраверт подвижен, разговорчив, быстро устанавливает отношения и привязанности, внешние факторы являются для него движущий силой. Интроверт, напротив, погружен во внутренний мир своих мыслей чувств и опыта. Он созерцателен, сдержан, стремится к уединению, склонен удалятся от объектов, его интерес сосредоточен на себе самом.

Юнг расширил свою типологию, включив в неё психологические функции. Четыре основные функции, выделенные им, — это мышление, ощущение, чувство и интуиция. Мышление и чувство. Мыслящий тип судит о ценности тех или иных вещей, используя логику и аргументы. Противоположная мышлению функция — чувство — информирует нас о реальности на языке положительных или отрицательных эмоций. Чувствующий тип фокусирует своё внимание на эмоциональной стороне жизненного опыта и судит ценности вещей в категориях “плохой или хороший”, “приятный или неприятный”.

Ощущение и интуиция — Ощущение представляет собой непосредственное, безоценочное реалистическое восприятие мира. Ощущающий тип особенно проницателен в отношении вкуса, запаха и прочих ощущений от стимулов из окружающего мира. Напротив, интуиция характеризуется несознательным восприятием текущего опыта. Интуитивный тип полагается на предчувствия и догадки, схватывая суть жизненных событий.

2 ориентации (интро\экстро) жизненных установок и 4 психические функции образуют 8 типов личности

3. Чувство неполноценности и компенсации

Согласно Адлеру, фактически

все, что делают люди, имеет

целью преодоление ощущения

своей неполноценности и

упрочение чувства

превосходства. Однако

ощущение неполноценности по

разным причинам может у

некоторых людей стать

чрезмерным. В результате

появляется комплекс

неполноценности преувеличенное чувство

собственной слабости и

несостоятельности. Адлер

различал три вида страданий,

испытываемых в детстве,

которые способствуют развитию

комплекса неполноценности:

неполноценность органов,

чрезмерная опека и отвержение

со стороны родителей.

Чувство

неполноценности

и компенсации

4. Стремление к превосходству

В последние годы жизни Адлер

пришел к выводу о том, что

стремление к превосходству

является фундаментальным

законом человеческой жизни; это

"нечто, без чего жизнь человека

невозможно представить" (Adler,

1956, р. 104). Эта "великая

потребность возвыситься" от

минуса до плюса, от

несовершенства до совершенства

и от неспособности до

способности смело встречать

лицом к лицу жизненные

проблемы развита у всех людей.

Трудно переоценить значение,

которое Адлер придавал этой

движущей силе. Он рассматривал

стремление к превосходству

(достижение наибольшего из

возможного), как главный мотив в

своей теории.

Стремление к

превосходству

5. Стиль жизни

Стиль жизни, в первоначальном

варианте "жизненный план", или

"путеводный образ",

представляет собой наиболее

характерную особенность

динамической теории личности

Адлера. В этой концепции, по

существу идеографической,

представлен уникальный для

индивидуума способ адаптации к

жизни, особенно в плане

поставленных самим

индивидуумом целей и способов

их достижения. Согласно

Адлеру, стиль жизни включает в

себя уникальное соединение

черт, способов поведения и

привычек, которые, взятые в

совокупности, определяют

неповторимую картину

существования индивидуума.

Стиль жизни

Управляющий тип. Люди

самоуверенные и

напористые, с

незначительным социальным

интересом, если он вообще

присутствует. Они активны,

но не в социальном плане.

Следовательно, их поведение

не предполагает заботы о

благополучии других. Для них

характерна установка

превосходства над внешним

миром. Сталкиваясь с

основными жизненными

задачами, они решают их во

враждебной, антисоциальной

манере. Юные

правонарушители и

наркоманы - два примера

людей, относящихся к

управляющему типу по

Адлеру.

Берущий тип. Как следует из

названия, люди с подобной

установкой относятся к

внешнему миру

паразитически и

удовлетворяют большую

часть своих потребностей за

счет других. У них нет

социального интереса. Их

основная забота в жизни получить от других как можно

больше. Однако, так как они

обладают низкой степенью

активности, то маловероятно,

что они причинят страдания

другим.

Избегающий тип. У людей

этого типа нет ни достаточного

социального интереса, ни

активности, необходимой для

решения своих собственных

проблем. Они больше

опасаются неудачи, чем

стремятся к успеху, их жизнь

характеризуется социальнобесполезным поведением и

бегством от решения

жизненных задач. Иначе

говоря, их целью является

избегание всех проблем в

жизни, и поэтому они уходят

от всего, что предполагает

возможность неудачи.

Социально-полезный тип. Этот тип

человека - воплощение зрелости в

системе взглядов Адлера. В нем

соединены высокая степень

социального интереса и высокий

уровень активности. Являясь социально

ориентированным, такой человек

проявляет истинную заботу о других и

заинтересован в общении с ними. Он

воспринимает три основные жизненные

задачи - работу, дружбу и любовь - как

социальные проблемы. Человек,

относящийся к данному типу, осознает,

что решение этих жизненных задач

требует сотрудничества, личного

мужества и готовности вносить свой

вклад в благоденствие других людей.

В двухмерной теории установок,

сопутствующих стилям жизни,

отсутствует одна возможная

комбинация; высокий социальный

интерес и низкая активность. Однако

невозможно иметь высокий социальный

интерес и не обладать высокой

активностью. Иными словами,

индивидуумам, имеющим высокий

социальный интерес, приходится делать

что-то, что принесет пользу другим

людям.

10. Социальный интерес

Еще одна концепция, имеющая

решающее значение в

индивидуальной психологии

Адлера - это социальный

интерес. Концепция социального

интереса отражает стойкое

убеждение Адлера в том, что

мы, люди, являемся

социальными созданиями, и если

мы хотим глубже понять себя, то

должны рассматривать наши

отношения с другими людьми и,

еще более широко, - социальнокультурный контекст, в котором

мы живем. Но даже в большей

степени данная концепция

отражает принципиальные, хотя

и постепенные изменения во

взглядах Адлера на то, что же

представляет собой огромная

направляющая сила, лежащая в

основе всех человеческих

стремлений.

Социальный

интерес

11. Творческое Я

Концепция творческого Я является

самым главным конструктом

адлеровской теории, его высшим

достижением как персонолога. Когда

он открыл и ввел в свою систему этот

конструкт, все остальные концепции

заняли по отношению к нему

подчиненное положение. В нем

воплотился активный принцип

человеческой жизни; то, что придает

ей значимость. Именно это искал

Адлер. Он утверждал, что стиль

жизни формируется под влиянием

творческих способностей личности.

Иными словами, каждый человек

имеет возможность свободно

создавать свой собственный стиль

жизни. В конечном счете, сами люди

ответственны за то, кем они

становятся и как они себя ведут. Эта

творческая сила отвечает за цель

жизни человека, определяет метод

достижения данной цели и

способствует развитию социального

интереса. Та же самая творческая

сила влияет на восприятие, память,

фантазии и сны. Она делает каждого

человека свободным

(самоопределяющимся)

индивидуумом.

Творческое Я

12. Порядок рождения

Исходя из важной роли

социального контекста в

развитии личности, Адлер

обратил внимание на порядок

рождения, как основную

детерминанту установок,

сопутствующих стилю жизни. А

именно: если у детей одни и те

же родители, и они растут

примерно в одних и тех же

семейных условиях, их

социальное окружение все же не

тождественно. Опыт старшего

или младшего ребенка в семье

по отношению к другим детям,

особенности влияния

родительских установок и

ценностей - все это меняется в

результате появления в семье

следующих детей и сильно

влияет на формирование стиля

жизни.

Первенец (старший ребенок).

Согласно Адлеру, положение

первенца можно считать завидным,

пока он - единственный ребенок в

семье. Родители обычно сильно

переживают по поводу появления

первого ребенка и поэтому

всецело отдают себя ему,

стремясь, чтобы все было "как

полагается". Первенец получает

безграничную любовь и заботу от

родителей. Он, как правило,

наслаждается своим безопасным и

безмятежным существованием. Но

это продолжается до тех пор, пока

следующий ребенок не лишит его

своим появлением

привилегированного положения.

Это событие драматическим

образом меняет положение

ребенка и его взгляд на мир.

Единственный ребенок. Адлер

считал, что позиция

единственного ребенка

уникальна, потому что у него нет

других братьев или сестер, с

которыми ему приходилось бы

конкурировать. Это

обстоятельство, наряду с

особой чувствительностью к

материнской заботе, часто

приводит единственного

ребенка к сильному

соперничеству с отцом. Он

слишком долго и много

находится под контролем

матери и ожидает такой же

защиты и заботы от других.

Главной особенностью этого

стиля жизни становится

зависимость и эгоцентризм.

Второй (средний) ребенок.

Второму ребенку с самого начала

задает темп его старший брат или

старшая сестра: ситуация

стимулирует его побивать рекорды

старшего сиблинга. Благодаря

этому нередко темп его развития

оказывается более высоким, чем у

старшего ребенка. Например,

второй ребенок может раньше, чем

первый, начать разговаривать или

ходить. "Он ведет себя так, как

будто состязается в беге, и если

кто-нибудь вырвется на пару шагов

вперед, он поспешит его

опередить. Он все время мчится на

всех парах"

Всем привет! Теория Фрейда была поистине революционна. Поэтому вокруг него формировался круг людей не менее выдающихся. Альфред Адлер и Карл Густав Юнг были одними из них. Впоследствии непрекращающийся конфликт мнений разорвал их отношения с отцом-основателем психоанализа. Камнем преткновения стал детерменированный взгяд Фрейда на природу человека, как на марионетку в руках слепого сексуального инстинкта.

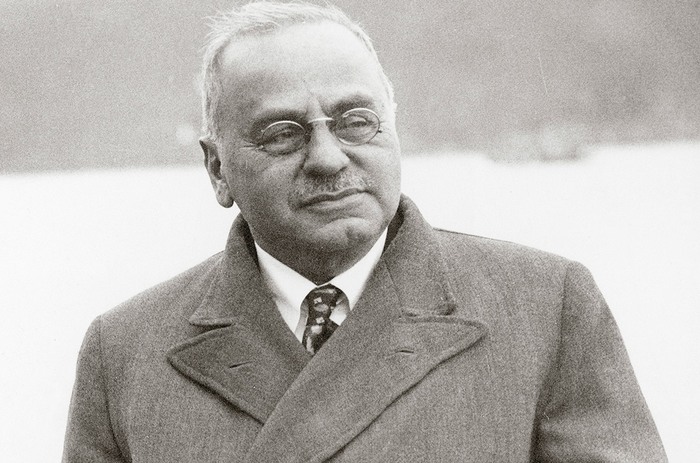

В 1911 году Альфред Адлер (1870-1937 гг.) сложил с себя обязательства президента Венского психоаналитического сообщества и вышел из него, организовав при этом Общество индивидуальной психологии.

В историю этот подход войдет как ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ АДЛЕРА.

Адлера часто представляют как взбунтовавшегося ученика Фрейда. Однако внимательное знакомство с его жизнью и творчеством показывает, что в его ранних работах он весьма критично характеризует период сотрудничества с Фрейдом. К сожалению, Адлер и Фрейд не примирились после разрыва их отношений в 1911 году, и Фрейд оставался враждебно настроенным к Адлеру в течение всей жизни. Как покажет обсуждение основных концепций Адлера, большинство положений его индивидуальной психологии развивались как антитезисы теории Фрейда.

Вопреки Фрейду, Адлер признавал единство личности, и что ее компоненты (не делимые по сути) как сознательное, так и бессознательное служат единой цели и взаимно влияют друг на друга.

Помимо этого, Адлер признавал свободу выбора личности, и возможность сознательного влияния на ход своего развития. Однако факт признания наличия бессознательного и влияние детского периода развития (до 5 лет) оставляет точки прикосновения с классическим психоанализом.

Связь личности и общества, в рамках этой теории, также считается неразрывной и врожденной. Социальный интерес рассматривается как показатель психического здоровья. С позиции Адлера, наши жизни ценны только в той степени, в какой мы способствуем повышению ценности жизни других людей. Нормальные, здоровые люди по-настоящему беспокоятся о других; их стремление к превосходству социально позитивно и включает в себя стремление к благополучию всех людей.

У плохо приспособленных людей, напротив, социальный интерес выражен недостаточно. Они эгоцентричны, борются за личное превосходство и главенство над другими, у них нет социальных целей. Каждый из них живет жизнью, имеющей лишь личное значение – они поглощены своими интересами и самозащитой.

Движущей силой, в противовес эросу и танатосу, Адлер признавал врожденное стремление личности к совершенству. Ощущение ребенком беспомощности перед "всемогущими" взрослыми - чувство неполноценности - только способствует этому стремление ОТ неполноценности К совершенству.

Избалованность, отчуждение, а также физическая дисгармония являются наиболее значимыми опасностям на пути становления здоровой личности. Избалованность может привести к умению только ПОЛУЧАТЬ, и неумению ОТДАВАТЬ. Эта концепция, работающая в рамках семьи может работать, но при выходе в социум может привести к серьезным искажениям. Отчуждение может привести к открытой враждебности и недоверию к внешнему миру. Что касается физическим дисгармониям, то это может привести к усилению комплекса неполноценности, с одной стороны, с другой, может послужит отправной точкой для гиперкомпенсации - когда неразвитый орган подвергается пристальному развитию. Так люди с дефектами речи могут стать прекрасными ораторами, слабые здоровьем выдающимися спортсменами и так далее.

Таким образом, индивидуальная психотерапия по Адлеру, проводит работу с клиентом в рамках творческого осознанного сотрудничества двух равнозначных личностей (клиента и психотерапевта) целью которой является определение жизненных целей и ценностей, социальная адаптация, раскрытие творческого потенциала.

Уместить данную теорию опять же в такие жесткие рамки невозможно. Но общий обзор поможет вам понять подход в рамках данной теории личности, и при желании, поближе познакомится с ее основами. Одни из самых известных книг автора - "Индивидуальная психология как путь к познанию и самопознанию человека" и "Понять природу человека".

Психология | Psychology

8.2K постов 44.2K подписчика

Правила сообщества

Обратите особое внимание!

1) При заимствовании статей указывайте источник.

2) Не выкладывайте:

- непроверенную и/или антинаучную информацию;

- информацию без доказательств.

Имхо, эти идеи соответствуют духу времени. Того времени. Его вклад в развитие психологии несомненен, но имеют ли его теории практическое применение сегодня? Многа букав. Кто канчал универы - прасвитите.

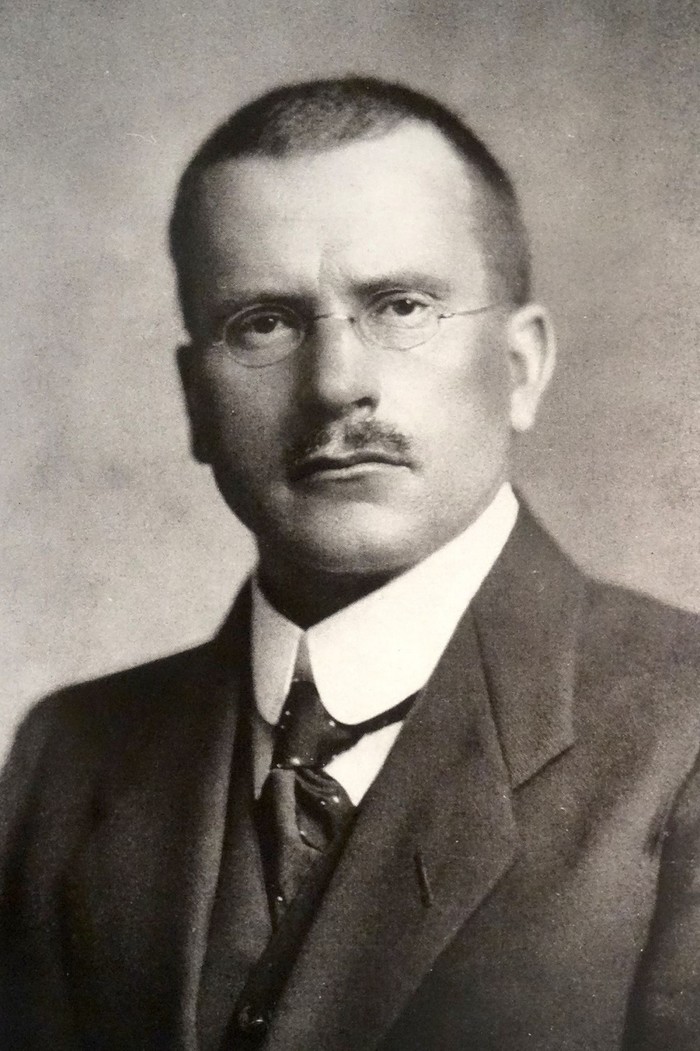

Теории личности. Часть 6. Карл Густав Юнг

Карл Густав Юнг (1875-1961 гг) явился родоначальником АНАЛИТИЧЕСКОГО подхода в глубинной психотерапии. Под глубинной психотерапией понимается работа в рамках психодинамического направления (о котором мы уже упоминали), основой которого является работа с бессознательной частью человеческой личности.

Годы тесного сотрудничества Юнга с Фрейдом с 1909 по 1913 год, во время которого Юнгу была по сути присвоена степень "старшего сына" и кронпринца Фрейда, закончилась распадом. Частично, этот факт нашел отражение в кинематографе - фильм 2011 года "Опасный метод".

Юнг, как и Адлер, не смог согласиться с теорией Фрейда о преобладании сексуальной энергии, как основного стимула развития личности. Не отрицая факта влияния сексуальных желаний, он расширил понятие "либидо" как творческой жизненной силы, проявляющуюся самыми различными путями и выражающуюся как в биологических, так и в психических потребностях.

Юнг, в отличие от Фрейда и Адлера, придававшим особое значение ранним годам жизни как решающему этапу в формировании личности, рассматривал ее развитие как динамический процесс, как эволюцию на протяжении всей жизни.

В результате переработки Юнгом психоанализа появился целый комплекс сложных идей из таких разных областей знания, как психология, философия, астрология, археология, мифология, теология и литература. Эта широта интеллектуального поиска в сочетании с непростым и загадочным авторским стилем Юнга является причиной того, что его психологическая теория наиболее трудна для понимания.

Структура личности, по Юнгу, представляет собой:

1. ЭГО - это осознаваемая деятельность психики, ощущения, чувства, мысли, с помощью которых мы осознаем себя как единое целое;

2. ЛИЧНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ чем-то схожее с понимаем ОНО Фрейда, но более расширенное в том плане, что в нем содержатся не только "энергетические" заряды либидо, но и всевозможные комплексы, как например, нереализованное желание власти, которое концентрирует около себя значительную часть психической энергии;

3. КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ, которое представляет собой хранилище латентных следов памяти человечества, в нем отражены мысли и чувства, общие для всех человеческих существ и являющиеся результатом нашего общего эмоционального прошлого. Как говорил сам Юнг, "в коллективном бессознательном содержится все духовное наследие человеческой эволюции, возродившееся в структуре мозга каждого индивидуума".

Юнг вводит такое важное понятие как АРХЕТИП. Архетипы – врожденные идеи или воспоминания, которые предрасполагают людей воспринимать, переживать и реагировать на события определенным образом. Архетип часто сравнивают с руслом реки, которое еще не получило наполнения. Так, встречая змею один человек испытывает дикий страх, второй - интерес. Эта реакция бессознательна и является скорее откликом опыта поколения, который непрерывен.

Архетипов существует бесчисленное множество. Однако можно выделить основные.

АНИМА - бессознательная женская сторона личности мужчины.

АНИМУС - бессознательная мужская сторона личности женщины.

МАСКА/ПЕРСОНА - социальная роль личности, которая не соответствует ее сущности.

ТЕНЬ (АЛЬТЕР ЭГО) - все те истинные желания, которые мы не можем признать.

САМОСТЬ -воплощение цельности и гармонии, регулирующий центр личности.

САМОСТЬ - ядро личности, призванное привести всю структуру к гармонии.

Гармонизация личности является основной целью ее развития. Так, Юнг настаивал на том, что анима и анимус, как и все другие архетипы, должны быть выражены гармонично, не нарушая общего баланса, чтобы не тормозить развитие личности в направлении самоосуществления. Иными словами, мужчина должен выражать свои феминные качества наряду с маскулинными, а женщина должна проявлять свои маскулинные качества, так же как и феминные. Если же эти необходимые атрибуты остаются неразвитыми, результатом явится односторонний рост и функционирование личности.

Так же, и описанные им две жизненные установки (ЭГО-ОРИЕНТАЦИИ) - ЭКСТРАВЕРСИЯ и ИНТРОВЕРСИЯ, как направленность энергии во вне или внутрь, всегда присутствуют как противоположности в каждой личности. Согласно Юнгу, в изолированном виде экстравертной и интровертной установки не существует. Обычно они присутствуют обе и находятся в оппозиции друг к другу: если одна проявляется как ведущая и рациональная, другая выступает в качестве вспомогательной и иррациональной. Результатом комбинации ведущей и вспомогательной эго-ориентаций являются личности, чьи модели поведения определенны и предсказуемы.

Он почти ничего не говорил о социализации в детстве и не разделял взглядов Фрейда относительно того, что определяющими для поведения человека являются только события прошлого (особенно психосексуальные конфликты). С точки зрения Юнга, человек постоянно приобретает новые умения, достигает новых целей и проявляет себя все более полно. Он придавал большое значение такой жизненной цели индивида, как "обретение себя", являющейся результатом стремления различных компонентов личности к единству. Эта тема стремления к объединению, гармонии и цельности в дальнейшем повторилась в экзистенциальной и гуманистической теориях личности.

Согласно Юнгу, конечная жизненная цель – это полное проявление Себя, то есть становление единого, неповторимого и целостного индивида. Развитие каждого человека в этом направлении уникально, оно продолжается на протяжении всей жизни и включает в себя процесс, получивший название ИНДИВИДУАЦИЯ. Говоря упрощенно, индивидуация – это динамичный и эволюционирующий процесс объединения, включения в состав целого многих противодействующих внутриличностных сил и тенденций. В своем конечном выражении индивидуация предполагает сознательное проявление человеком своей уникальной психической реальности, полное развитие и выражение всех элементов личности.

Сами понятия архетипов и коллективного бессознательного отразили мистическую направленность Юнга.

В этой связи, хочется привести один факт из его жизни.

Юнг одним из первых признал позитивный вклад религиозного, духовного и даже мистического опыта в развитие личности.

Наиболее известные труды - "Архетип и символ", "Душа и миф. Шесть архетипов", "Красная книга" и другие

Альфред Адлер – автор индивидуальной психологии как концепции личности и направления соответствующей психотерапевтической практики. В его подходе, также, как и в психоанализе, значительное место отводится процессам бессознательного в развитии личности. Вместе с тем, А. Адлер во многом занимал иные позиции относительно природы и развития личности, нежели З. Фрейд. Постулируя идеи своей теории, А. Адлер рассматривал индивидуума как единое и самосогласующееся целое, видел человеческую жизнь как активное стремление к совершенству, придерживался мысли об индивидуальной субъективности, подчеркивал социальную принадлежность индивидуума и смотрел на личность как на творческое и самоопределяющееся целое.

Структура. В рамках своей теории А. Адлер, в отличии от З. Фрейда, не предлагает модели личности. В основе его теории лежит ограниченное количество ключевых концепций и принципов:1) чувство неполноценности и компенсация; 2) стремление к превосходству; 3) стиль жизни; 4) социальный интерес; 5) творческое Я; 6) порядок рождения; 7) фикционный финализм [27].

Чувство неполноценности и комплекс неполноценности Чувство неполноценности по А. Адлеру берет свое начало в детстве. Оно возникает в силу того, что ребенок переживает очень длительный период зависимости, когда он совершенно беспомощен и, чтобы выжить, должен опираться на родителей. Этот опыт вызывает у ребенка глубокие переживания неполноценности по сравнению с другими людьми. Появление этого раннего ощущения неполноценности обозначает начало длительной борьбы за достижение превосходства над окружением, а также стремление к совершенству и безупречности, что является основой мотивационных тенденций в жизни человека [1].

Вместе с тем, ощущение неполноценности по разным причинам может у некоторых людей стать чрезмерным. В результате появляется комплекс неполноценности – преувеличенное чувство собственной слабости и несостоятельности.

Стремление к превосходству и социальный интерес. А. Адлер выдвинул положение, согласно которому люди стремятся к превосходству, и это состояние полностью отличается от комплекса превосходства. Стремление к превосходству – это фундаментальная потребность возвыситься от несовершенства до совершенства, до способности смело встречать лицом к лицу жизненные проблемы. Стремление к превосходству в его истинном воплощении является стремлением превзойти себя сегодняшнего, усовершенствовать то, что уже достигнуто, опираясь на жизненный опыт достижений и неудач. Такой вариант стремления к превосходству не предполагает возвышения над другими или унижение других для достижения психического благополучия.

Компенсация и ее механизмы. Компенсация обусловлена чувством неполноценности индивида, с ее помощью человек преодолевает свою неполноценность, стремясь усовершенствовать себя. Компенсация выражается в стремлении к превосходству. Независимо от обстоятельств, играющих роль почвы для появления чувства неполноценности, у индивидуума может в ответ на них появиться гиперкомпенсация, как следствие развивается так называемый комплекс превосходства [1]. Этот комплекс выражается в тенденции преувеличивать свои физические, интеллектуальные или социальные способности.

Прием гиперкомпенсации представляет собой преувеличение здорового стремления преодолевать постоянное чувство неполноценности. Соответственно, человек, обладающий комплексом превосходства, выглядит обычно хвастливым, высокомерным, эгоцентричным и саркастичным.

В контексте двух движущих сил личности – стремления к превосходству и социального интереса – можно выделить различные варианты их соотношения, которые обусловливают тот или иной вариант компенсации или тип личности (рис. 1). Наиболее частым являются варианты псевдокомпенсации, когда стремление к превосходству исключает социальный интерес [16].

| Стремление к превосходству |

| Реальная компенсация - Социально-полезный тип |

| Ненужные, никчемные – Избегающий тип |

| Пустые делатели добрых дел - Мечтатели |

| Социальный интерес |

Рисунок 1. Классификация типов личности по А. Адлеру

Стиль жизни. Согласно А. Адлеру, стиль жизни включает в себя уникальное соединение черт, способов поведения и привычек, которые, взятые в совокупности, определяют неповторимую картину существования индивидуума. Стиль жизни основан на усилиях, направляемых на преодоление чувства неполноценности и, благодаря этому, упрочивающих чувство превосходства. С точки зрения А. Адлера, стиль жизни настолько прочно закрепляется в возрасте четырех или пяти лет, что впоследствии почти не поддается тотальным изменениям [1]. Сформированный таким образом стиль жизни сохраняется и становится главным стержнем поведения в будущем, его индивидуальностью. Все аспекты поведения человека вытекают из его стиля жизни. Стиль жизни обусловливает выбор жизненных целей. А. Адлер развивал мысль о том, что наши основные цели (те цели, которые определяют направление нашей жизни и ее назначение) представляют собой фиктивные цели, то есть, их соотнесенность с реальностью невозможно ни проверить, ни подтвердить. Стремление индивидуума к превосходству управляется выбранной им фиктивной целью, которые, как и выработанный стиль, не меняются в течение жизни. Меняется только система отношений человека к себе и к миру. Другими словами, у человека есть возможность изменить свое положение в системе координат, заданной стремлением к превосходству и социальным интересом, меняя, таким образом, свой жизненный стиль и жизненные цели (см. рис. 3).

Творческое Я. Концепция творческого Я является ключевым конструктом адлеровской теории. В нем воплотился активный принцип человеческой жизни; то, что придает ей значимость. Он утверждал, что стиль жизни формируется под влиянием творческих способностей личности. Иными словами, каждый человек имеет возможность свободно создавать свой собственный стиль жизни. Эта творческая сила отвечает за цель жизни человека, определяет метод достижения данной цели и способствует развитию социального интереса. Та же самая творческая сила влияет на восприятие, память, фантазии и сны. Она делает каждого человека свободным (самоопределяющимся) индивидуумом.

Порядок рождения.Предполагая существование творческой силы, А. Адлер не отрицал влияния наследственности и окружения на формирование личности. Исходя из важной роли социального контекста в развитии личности, А. Адлер обратил внимание на порядок рождения, как основную детерминанту установок, сопутствующих стилю жизни. Если у детей одни и те же родители, и они растут примерно в одних и тех же семейных условиях, их социальное окружение все же не тождественно. Опыт старшего или младшего ребенка в семье по отношению к другим детям, особенности влияния родительских установок и ценностей – все это меняется в результате появления в семье следующих детей и сильно влияет на формирование стиля жизни.

Процесс и развитие. А. Адлер рассматривал стремление к превосходству как главный мотив в жизни человека и был убежден в том, что его необходимо воспитывать и развивать, если важно осуществить свои человеческие возможности. Он полагал, что этот процесс начинается на пятом году жизни, когда формируется жизненная цель, как фокус нашего стремления к превосходству. Кроме того, важной мотивационной составляющей является социальный интерес, который есть ни что иное как здоровое стремление к превосходству [1]. На стыке этих двух мотивационных компонентов формируется тип личности и соответствующий ей стиль жизни. Стиль жизни, в свою очередь, определяет субъективно формируемую (фиктивную) жизненную цель. Будучи неясной и в основном неосознанной в начале своего формирования, жизненная цель со временем становится источником мотивации, силой, организующей жизнь и придающей ей смысл. Она же определяет, каким образом в дальнейшем будет реализовано стремление к превосходству и социальный интерес. Взаимосвязь этих феноменов в контексте процесса развития можно представить в виде схемы (рис. 2).

| Чувство неполноценности |

| Творческое начало |

| Порядок рождения |

| Компенсация: - стремление к превосходству -социальный интерес |

| Жизненные цели |

Рисунок 2. Процесс роста и развития личности по А. Адлеру

Норма и патология. Согласно А. Адлеру, выраженность социального интереса оказывается удобным критерием оценки психического здоровья индивидуума.Нормальные, здоровые люди по-настоящему беспокоятся о других; их стремление к превосходству социально позитивно и включает в себя стремление к благополучию всех людей. При этом истинный социальный интерес никак не противоречит истинному стремлению к превосходству, их единство является почвой для реальной компенсации.

С позиции А. Адлера, больные неврозами, имея низкий социальный интерес и недостаточную социальную активность для решения жизненных задач, хотят зависеть только от других в решении своих повседневных проблем. В понимании А. Адлера, для больных неврозами характерно снижение уровня активности, необходимой для правильного решения своих жизненных проблем. Невротические личности с чрезмерным напряжением продвигаются к утрированным целям самовозвеличивания за счет искренней заботы окружающих. У невротических личностей стремление к превосходству выражено сильнее, чем у здоровых людей, и это вынуждает их более непреклонно бороться за его достижение [27]. Обе тенденции А. Адлер рассматривал как компенсацию глубоко укоренившегося чувства неполноценности у невротиков. Больные неврозами – это люди, избравшие неправильный стиль жизни в основном по той причине, что в раннем детстве они или переносили физические страдания, или их чрезмерно опекали и баловали, или их отвергали. Жизнь таких людей сопряжена с чувством постоянной угрозы самооценке, ощущением неуверенности и повышенной чувствительностью. Затем этот ошибочный стиль жизни почти неизбежно приходит в столкновение с необходимостью строить взаимоотношения с другими людьми. Адлер считал, что этот основополагающий конфликт появляется в связи с одной или всеми тремя основными жизненными задачами – работой, дружбой и любовью, конструктивно решить которые невротику чрезвычайно тяжело.

Изменения. Индивидуальная теория личности А. Адлера легла в основу одноименного направления психотерапии. А. Адлер утверждал, что в основе природы невроза лежит дисбаланс между основными жизненными тенденциями (стремлением к превосходству и социальным интересом) обусловленный укоренившимся комплексом неполноценности, который этим дисбалансом все более усугубляется. Основными методами психотерапевтической практики по А. Адлеру являются: количественный и качественный анализ ранних детских воспоминаний, анализ сновидений и фантазий с целью наилучшего понимания пациента. Как следствие такой терапии происходит углубление самопонимания, усиление социального интереса, появление на его основе здорового стремления к превосходству, коррекция стиля жизни и переориентация в жизненных целях.

К специфическим методам этого направления относятся анализ ранних детских воспоминаний, анализ сновидений, анализ порядка рождения[16]. Ранние детские воспоминания могут быть изложены клиентом устно или письменно в виде рассказа в настоящем времени. В анализе придается большое значение подробностям и формулировкам. Анализ может осуществляться в качественном и количественном аспектах. К содержательным категориям качественного анализа относятся: присутствующие люди, мать, отец, сиблинги, бабушки и дедушки, дальние родственники, тип события (опасности, наказания, болезни и т.п.); способ восприятия клиента (ощущения, чувства, мысли). Количественный анализ включает ряд шкал, по которым оцениваются воспоминания. В анализе сновидений, проводимом с с использованием интерпретаций, меньше используется фиксированная символика. Большее значение придается детским снам как варианту ранних воспоминаний. Кроме того, сновидения рассматриваются как репетиция будущих действий. Анализ порядка рождения основан на сформулированных А. Адлером особенностях воспитания и характеристиках детей в зависимости от порядка их рождения.

Роль языка в формировании личности: Это происходит потому, что любой современный язык – это сложное .

Задачи и функции аптечной организации: Аптеки классифицируют на обслуживающие население; они могут быть.

Читайте также:

- Как осуществлять цепочку превращения в химии

- Можно ли написать дополнение к претензии

- Неоднократность как признак состава преступления по уголовному законодательству россии реферат

- Всеобщность права как единого и равного масштаба и меры означает отрицание

- Куда обращаться если незаконно перекрыли дорогу