Чем исчисляются периоды времени в гражданско правовых сроках а пятилетками

Обновлено: 04.07.2024

В статье рассмотрим основные правила исчисления сроков, установленные различными нормативными актами, порядок исполнения документов, ограниченных определенными сроками, а также вопросы ответственности за нарушение сроков исполнения указанных документов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Основные правила исчисления сроков для каждой сферы деятельности определены соответствующими кодексами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими данные сферы деятельности. В целом, эти правила имеют одинаковый подход к правовому регулированию. В связи с этим основными нормативными правовыми актами, в которых размещены положения, регулирующие исчисление сроков исполнения, являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ).

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ?

Начало срока исполнения бумажного документа

Общепринятым способом фиксации поступления документов в организацию является учет входящей корреспонденции. Как правило, эта функция возложена на канцелярию, секретаря, помощника руководителя – должность ответственного зависит от системы делопроизводства организации. Однако сторона, которая отправляет в нашу организацию документ для исполнения, заинтересована в соблюдении нами срока исполнения, поэтому она также зафиксирует, когда именно передала нам документ. В связи с этим помните: в случае возникновения споров или конфликтов решающей будет не запись о поступлении документа в вашей книге учета входящей корреспонденции, а имеющаяся у отправителя отметка о получении адресатом документа. Это может быть:

- дата, проставленная на втором экземпляре уведомления или заявления;

- отметка на почтовом уведомлении о вручении;

- информация, которую фиксирует курьерская служба.

Начало срока исполнения электронного документа

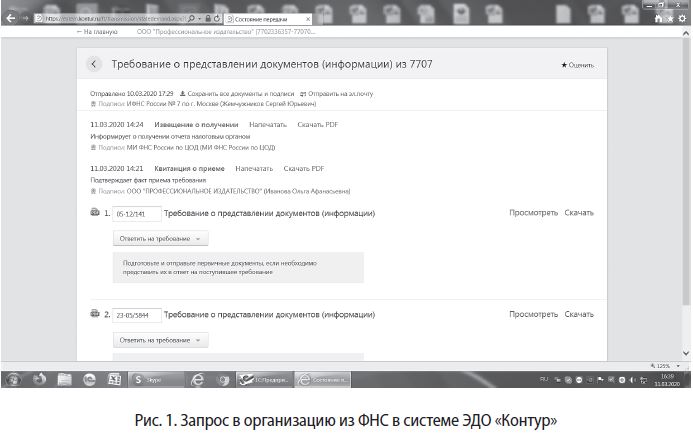

В случае обмена документами в электронной форме многое зависит от информационных систем, с помощью которых происходит обмен корреспонденцией (рис. 1). Большая часть государственных органов уже перешла на специальные системы электронного документооборота (далее – СЭД), сертифицированные надлежащим образом и позволяющие точно определять время поступления корреспонденции. Подобные системы есть у таможенных, налоговых органов, у кредитных организаций. В отношениях между организациями, в случае, если документ направляется с использованием СЭД, суды также принимают сведения из этих систем в качестве доказательства своевременной отправки документов[1].

Если стороны не имеют надежную, принятую и согласованную договоренность по обмену электронными документами, следует направлять документы в бумажном виде, а если необходимо – отправлять их дубликаты в электронном виде.

Если документы направили по электронной почте с использованием почтового сервиса (в тех случаях, когда это допустимо) главное – это возможность зафиксировать, что именно нужный документ был отправлен, и отправлен в определенное время. В случае, если дойдет до суда, такую услугу может оказать нотариус, имеющий право произвести действия по обеспечению доказательств путем осмотра электронной почты заинтересованного лица[2].

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ГК РФ, КОАП РФ, НК РФ

Согласно ст. 190 ГК РФ по общему правилу установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. Согласно с. 191 ГК РФ, течение срока, определенного периодом, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено начало срока.

Аналогичным образом определены сроки и в КоАП РФ: они исчисляются часами, сутками, днями, месяцами, годами. Согласно части первой ст. 4.8 КоАП РФ течение срока, определенного периодом, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено начало срока.

Аналогичный подход используется и при исчислении сроков, установленных законодательством о налогах и сборах. Пункт 1 ст. 6.1 НК РФ гласит, что сроки, установленные законодательством о налогах и сборах, определяются календарной датой, указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, или на действие, которое должно быть совершено, либо периодом времени, который исчисляется годами, кварталами, месяцами или днями.

Срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установленного срока. Если окончание срока, исчисляемого днями, приходится на нерабочий день, то согласно ст. 193 ГК РФ последним днем срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Например, если окончание срока приходится на 29.02.2020, то последним днем исполнения будет 02.03.2020.

Стоит учесть, что в случае поступления к исполнению документов, которые подпадают в сферу налоговых правоотношений, следует обращать внимание, в каких днях исчисляется срок исполнения: в рабочих или календарных. Так, в п. 6 ст. 6.1 НК РФ установлено, что срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем. ГК РФ не содержит подобного толкования.

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего числа, срок истекает в последние сутки этого месяца. Например, если документ, поступивший 31.03.2020, должен быть исполнен в течение месяца, то срок его исполнения наступает 30.04.2020.

Срок, исчисляемый кварталом, согласно п. 4 ст. 6.1 НК РФ считается равным трем календарным месяцам, отсчет кварталов ведется с начала календарного года.

Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года. Например, если указано, что какое-либо действие должно быть совершено в течение года с момента вынесения предписания, то по предписанию, вынесенному 10.02.2019, последним днем срока будет 10.02.2020.

В п. 3 ст. 6.1 НК РФ разъяснено, что годом (за исключением календарного года) признается любой период времени, состоящий из 12 месяцев, следующих подряд. То есть в случае, когда срок исполнения равен году, а его течение началось с 01.04.2019, он окончится 31.03.2020.

[1] См., например, Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № ВАС-7317/12 по делу № А76-13438/2011, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2019 № 09АП-45228/2019 по делу № А40-94418/2019 и т.д.

[2] См. ст. 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. Верховным Судом Российской Федерации 11.02.1993 № 4462-1; в ред. от 27.12.2019).

Н.В. Сенаторова,

корпоративный юрист

Срок – период времени, имеющий начало, продолжительность и окончание. Установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами (ст. 190 ГК). Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Виды сроков классифицируются по различным основаниям.

1)В зависимости от того, кем установлены сроки:

2)По способу определенности:

-абсолютно определенные сроки, момент наступления которых точно обозначен;

-относительно определенные сроки, наступление которых определено приблизительно.

3)По правовым последствиям сроки могут быть:

4)С точки зрения применения сроков:

-общие сроки, которые распространяются на любых субъектов гражданского права и на все однотипные гражданские правоотношения;

-специальные сроки, которые распространяются только на отношения, применительно к которым они установлены.

5)Сроки осуществления гражданских прав.

6)Сроки исполнения гражданских обязанностей.

7)Сроки защиты гражданских прав.

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало (ст. 191 ГК).

Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока (ст. 192 ГК).

К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами.

К сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами. При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года.

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока.

Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным 15 дням.

Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.

Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 ГК).

Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до 24 часов последнего дня срока (ст. 194 ГК). Однако если это действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции. Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до 24 часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок.

Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон (ст. 198 ГК). Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности устанавливаются ГК и иными законами.

Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности (ст. 199 ГК). Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются ГК и иными законами (ст. 200 ГК). По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается поокончании срока исполнения. По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока. По регрессным обязательствам течение исковой давности начинается с момента исполнения основного обязательства. Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления (ст. 201 ГК).

Течение срока исковой давности приостанавливается (ст. 202 ГК):

1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);

2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение;

3) в силу установленной на основании закона Правительством РФ отсрочки исполнения обязательств (мораторий);

4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение;

Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, если указанные в ст. 202 ГК обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев – в течение срока давности. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев – до срока давности.

Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга (ст. 203 ГК).

После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

Если иск оставлен судом без рассмотрения, то начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности продолжается в общем порядке (ст. 204 ГК).

Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном деле, то начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности приостанавливается до вступления в законную силу приговора, которым иск оставлен без рассмотрения; время, в течение которого давность была приостановлена, не засчитывается в срок исковой давности. При этом если остающаяся часть срока менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев.

Восстановление срока исковой давности (ст. 205 ГК)

В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев – в течение срока давности (ст. 205 ГК).

Должник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении срока исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения указанное лицо и не знало об истечении давности (ст. 206 ГК).

С истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям (неустойка, залог, поручительство и т.п.) (ст. 207 ГК).

Исковая давность не распространяется на (ст. 208 ГК):

-требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом;

-требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;

-требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска;

-требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения;

-другие требования в случаях, установленных законом.

Вопрос 171. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе.

Вопрос 171. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. Третьи лица – этолица, участвующие в деле, которые вступают в начатый гражданский процесс, имеют определенную юридическую заинтересованность в исходе дела в силу влияния судебного решения на их права и

Вопрос 174. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве. Понятие, значение, виды, последствия пропуска, исчисление, продление, восстановление.

Вопрос 174. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве. Понятие, значение, виды, последствия пропуска, исчисление, продление, восстановление. Процессуальный срок –определенныйпромежуток или момент времени, с которыми процессуальный закон связывает возможность

Вопрос 301. Понятие, содержание, формы и значение вины в уголовном праве. Умысел и его виды. Неосторожность и ее виды.

Вопрос 301. Понятие, содержание, формы и значение вины в уголовном праве. Умысел и его виды. Неосторожность и ее виды. В соответствии со ст. 5 УК (принцип вины) лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие

Вопрос 385. Понятие и общие условия предварительного расследования. Сроки дознания и предварительного следствия: порядок исчисления и продления.

Вопрос 385. Понятие и общие условия предварительного расследования. Сроки дознания и предварительного следствия: порядок исчисления и продления. Предварительное расследование является отдельной стадией уголовного процесса и разновидностью досудебного

Подраздел 5. СРОКИ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ

Подраздел 5. СРОКИ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ Глава 11. ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ Статья 190. Определение срокаУстановленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами,

42. Правовое значение времени. Законные сроки. Исковая давность. Незапамятное время. Погасительная и приобретательная давность

42. Правовое значение времени. Законные сроки. Исковая давность. Незапамятное время. Погасительная и приобретательная давность Время — определяющий фактор в осуществлении и защите прав. Оно является основанием возникновения, изменения или прекращения правоотношений.

8. Понятие и виды исков. Исковая давность

8. Понятие и виды исков. Исковая давность Иск – требование истца к ответчику, подаваемое посредством установленной судебной процедуры и подлежащее в случае удовлетворения принудительному исполнению. Всякий иск содержит в себе материальную и процессуальную

Подраздел 5. СРОКИ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ

Подраздел 5. СРОКИ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ Глава 11. ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ СТАТЬЯ 190. Определение срока Установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами,

Подраздел 5. СРОКИ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ

Подраздел 5. СРОКИ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ Глава 11. ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ Статья 190. Определение срока Установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами,

Подраздел 5. Сроки. Исковая давность

Подраздел 5. Сроки. Исковая давность Глава 11. Исчисление сроков Статья 190. Определение срока Установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами,

Подраздел 5. СРОКИ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ

Подраздел 5. СРОКИ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ Глава 11. ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ СТАТЬЯ 190. Определение срока Установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами,

25. Исковая давность: понятие и виды. Течение срока исковой давности

25. Исковая давность: понятие и виды. Течение срока исковой давности Исковая давность — срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено и который может требовать защиты своих нарушенных прав и интересов.Исковая давность — срок принудительной защиты

16. Исковая давность в римском праве

16. Исковая давность в римском праве Классическое римское право вводило понятие срока исковой давности. Это объяснялось тем, что в случае непредъявления иска в течение продолжительного времени после того, как возник повод для его предъявления, возникало состояние

Исковая давность: понятие, правила исчисления

Исковая давность: понятие, правила исчисления В соответствии со ст. 195 гл. 12 ГК РФ исковая давность – это срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. По истечении срока исковой давности лицо, чье право нарушено, утрачивает возможность защищать свои права в

Гражданское законодательство предусматривает особенности исчисления сроков для отдельных правоотношений.

Исчисление срока зависит от того, как он определен: календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами или указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Обоснование: Установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется (ст. 190 ГК РФ):

-истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами;

-указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Порядок исчисления сроков. Календарные или рабочие дни

Законодателем установлен единый порядок исчисления сроков применительно к случаям, когда они выражаются определенным периодом, а именно: начало течения срока и его конец.

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий после наступления календарной даты или соответствующего события день (ст. 191 ГК РФ).

Так, если началом срока признано 1 января, отсчет времени начнется 2 января.

Установлены особые правила для определения момента истечения срока (ст. ст. 192 - 194 ГК РФ).

1. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока.

Так, если 30 марта 2018 г. началось исчисление трехлетнего срока, то последним его днем считается 30 марта 2021 г. Месячный срок признается истекшим в соответствующем числе последнего месяца. Таким образом, срок в один месяц, начавшийся 30 апреля, будет считаться истекшим 30 мая.

2. К сроку, определенному в полгода и квартал, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами. При этом квартал признается равным трем месяцам, а отсчет ведется с начала года (то есть начало первого квартала - 1 января).

3. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока.

Если месяц, на который падает окончание срока, не имеет соответствующего числа, то срок признается истекшим в последний день этого месяца (абз. 3 п. 1 ст. 192 ГК РФ).

Так, с учетом того, что в марте 31 день, а в апреле 30 дней, месячный срок, начатый 31 марта, завершится 30 апреля.

4. Срок, исчисляемый неделями, считается истекшим в последний день последней недели.

Таким образом, недельный срок, начавшийся в среду, признается истекшим в среду следующей недели (п. 4 ст. 192 ГК РФ).

5. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Так, например, если последний день срока приходится на воскресенье, срок признается наступившим или, соответственно, истекшим в ближайший следующий рабочий день (соответственно - в понедельник).

6. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до 24 часов последнего дня срока.

Так, если организация имеет ограниченное время работы (например, до 18 часов), срок считается истекшим с момента завершения последнего часа работы организации. Если в организации установлено определенное время для совершения каких-либо операций (например, в банке для проведения операций по расчетам, выдаче наличных денег), то срок истекает в тот час, когда по установленным правилам прекращаются соответствующие операции.

В рабочих днях рассчитывается срок, если это предусмотрено соглашением сторон (п. 4 ст. 421 ГК РФ) или законом (например, в течение трех рабочих дней после принятия решения о ликвидации юридического лица нужно сообщить об этом в регистрирующий орган (п. 1 ст. 62 ГК РФ)).

Понятие и последствия истечения/пропуска сроков исковой давности

Исковой давностью признается срок для принудительной защиты нарушенного права путем предъявления иска в суд (ст. 195 ГК РФ).

Общий срок исковой давности составляет три года (ст. 196 ГК РФ). Для отдельных видов требований закон может установить специальные сроки исковой давности - как сокращенные, так и более длительные по сравнению с общим сроком (п. 1 ст. 197 ГК РФ).

Срок давности по искам о просроченных повременных платежах (проценты за пользование заемными средствами, арендная плата и т.п.) исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу (п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности").

Стоит отметить, что, с одной стороны, сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон (ст. 198 ГК РФ). При этом, с другой стороны, требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности (ст. 199 ГК РФ).

Таким образом, истечение срока исковой давности приводит лишь к утрате права обращаться за судебной защитой путем предъявления иска, поскольку неосуществление права в течение какого-либо времени не влечет его утрату (само нарушенное право сохраняется) или какие-либо санкции, так как лицо свободно в осуществлении своих прав.

Если по истечении срока исковой давности должник или иное обязанное лицо признает в письменной форме свой долг, течение исковой давности начинается заново (п. 2 ст. 206 ГК РФ).

Одновременно с истечением срока давности по главному требованию автоматически считается истекшим давностный срок по дополнительным требованиям, обеспечивавшим главное (залог, поручительство и т.д.) (ст. 207 ГК РФ). Должник, у которого при этом осталось имущество управомоченного лица, может стать его собственником по правилам о приобретательной давности (п. 4 ст. 234 ГК РФ).

Отметим, что в исключительных случаях закон допускает восстановление срока исковой давности по решению суда. Восстановление пропущенных давностных сроков в соответствии со ст. 205 ГК РФ возможно лишь в отношении граждан-истцов при наличии уважительных причин, которые имели место в последние шесть месяцев течения общего давностного срока (либо в любой момент течения давностного срока, сокращенного до шести и более месяцев): тяжелая болезнь, беспомощное состояние или неграмотность, препятствовавшие прибегнуть для защиты своих интересов к помощи представителя.

При этом суд несмотря на заявление ответчика об истечении давности рассматривает спор так, как если бы исковая давность не истекла.

Исчисление сроков для заключения основного договора

Срок для заключения основного договора может быть определен календарной датой, истечением периода времени или наступлением события (ст. 190 ГК РФ).

Если же срок его заключения не будет указан, то основной договор можно заключить в течение года с момента заключения предварительного договора (п. 4 ст. 429 ГК РФ).

Исчисление сроков действия договора

Договор по общему правилу считается заключенным в момент, когда сторона, которая направила оферту, то есть сделала предложение его заключить, получает акцепт - принятие этого предложения (п. 1 ст. 433 ГК РФ). Такой договор вступает в силу с момента его заключения (п. 1 ст. 425 ГК РФ). С этого момента он становится обязательным для сторон. Часто договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Если в законе или в договоре есть условие о том, что с истечением срока договора прекращаются обязательства сторон, то договор прекратится именно в тот срок, который в нем указан (ст. 190, п. 3 ст. 425 ГК РФ).

Срок окончания договора можно определить: конкретной датой, либо истечением периода времени, либо указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, либо указанием на действие или бездействие одной из сторон, иными обстоятельствами.

При этом если в законе или договоре не указано, что обязательства сторон прекращаются с окончанием срока его действия, договор продолжает действовать до определенного в нем момента окончания исполнения обязательств, даже если формально срок договора уже истек (п. 3 ст. 425 ГК РФ).

Если в договоре нет срока его действия, например, не указана дата его окончания или написано, что договор действует до исполнения обязательств, он действует до тех пор, пока стороны не исполнят все обязательства по нему либо пока не наступит максимальный (предельный) срок действия договора (п. 3 ст. 425 ГК РФ). Например, по истечении предельного срока прекращается договор аренды, для которого такой срок установлен законом (п. 3 ст. 610 ГК РФ).

Законодательством могут быть установлены специальные правила о действии договора, в котором не указан срок его действия. Так, для договора поручительства они установлены в п. 6 ст. 367 ГК РФ.

Исчисление сроков доверенности

Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна (ст. 186 ГК РФ).

При этом последствием истечения срока доверенности является прекращение доверенности (пп. 1 п. 1 ст. 188 ГК РФ).

Ограничение срока действия доверенности предусмотрено для доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия, - он не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана (п. 4 ст. 187 ГК РФ).

В отношении прочих доверенностей действующее законодательство РФ не предусматривает максимального срока, на который она может быть выдана. Поэтому доверенность, которая выдается не в порядке передоверия, может быть выдана на любой срок.

Исчисление сроков обнаружения недостатков услуг

При обнаружении недостатков услуг их необходимо своевременно зафиксировать, чтобы не пропустить срок их обнаружения. В противном случае на выявленные недостатки нельзя будет ссылаться (ст. 783, п. 3 ст. 720, п. 1 ст. 724 ГК РФ).

1) явные недостатки должны быть зафиксированы при получении услуг (п. 1 ст. 720 ГК РФ);

2) скрытые (то есть такие, которые нельзя обнаружить при обычной приемке) могут быть обнаружены:

-в течение разумного срока, но в пределах двух лет со дня передачи результата, если нет гарантийного или иного срока (ст. 783, п. 2 ст. 724 ГК РФ);

-в течение гарантийного срока для материального результата услуг (ст. 783, п. 3 ст. 724, п. 1 ст. 722 ГК РФ);

-в течение двух лет с момента приемки материального результата услуг, который был принят или должен был быть принят заказчиком, если гарантийный срок составляет менее двух лет (ст. 783, п. 4 ст. 724 ГК РФ).

О выявленных недостатках заказчик обязан известить исполнителя (ст. 783, п. п. 1, 4 ст. 720 ГК РФ):

-о явных недостатках нужно заявить немедленно при обнаружении;

-о скрытых - в разумный срок после их обнаружения.

Вышеуказанные материально-правовые сроки следует отличать от срока исковой давности. В соответствии с п. 1 ст. 725 ГК РФ срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством услуги, составляет один год. Вышеуказанные сроки - это предельные сроки для обнаружения недостатков услуг, а не для предъявления требований в связи с ненадлежащим их качеством. Этот срок не является сроком исковой давности, а представляет собой материально-правовой срок, истечение которого прекращает ответственность исполнителя за качество оказанной по договору услуги.

Отметим, что по требованиям заказчика, связанным с качеством оказанной услуги, установлен сокращенный срок исковой давности. По общему правилу такой срок составляет один год (ст. ст. 196, 200, 725 ГК РФ).

Сроки выполнения работ – существенное условие договора подряда. Если они не согласованы, то договор может быть признан незаключённым. Кроме того, наступает неопределённость, когда именно подрядчик должен приступить к выполнению работ. О том, как прописать сроки в договоре, к какому моменту их можно привязать и что является датой начала выполнения работ, рассказала наш эксперт Анастасия Чекмарева.

Сроки выполнения работ – существенное условие договора подряда

Условие о сроках выполнения работ — это существенное условие договора подряда. При согласовании указывают, когда подрядчик должен приступить к выполнению работ и когда он должен их завершить.

Если это условие не согласовано, то договор может быть признан незаключённым ( п. 1 ст. 708 , п. 1 ст. 432 ГК РФ ). В таком случае у подрядчика не получится обязать заказчика принять выполненную работу. А если он уже получил от заказчика аванс, то он должен будет его вернуть, а также уплатить проценты за пользование денежными средствами.

Обратите внимание, если существенные условия не согласованы, но при этом одна из сторон приняла полное или частичное исполнение договора или подтвердила его действие, то такая сторона не вправе требовать признание его незаключённым, если это противоречит принципу добросовестности ( п. 3 ст. 432 ГК РФ ).

Например, подрядчик выполнил работы, заказчик их принял, но не оплатил. Если заказчик в случае судебного разбирательства будет ссылаться на то, что сроки не согласованы и договор не заключён, то суд может расценить такое заявление как недобросовестное поведение — как попытку избежать ответственности за нарушение обязательств по оплате.

За нарушение условий договора в качестве способа компенсации убытков можно взыскать штрафные санкции — неустойку. Ранее мы рассказывали, как это сделать.

Помимо начального и конечного, стороны могут согласовать промежуточные сроки. Такие условия не являются существенными, их отсутствие не влечёт признание договора незаключённым. Если промежуточных сроков нет, то подрядчик должен приступить к исполнению обязанностей согласно договору и закончить не позднее указанной в нём даты. При согласовании промежуточных сроков их необходимо привязать к этапам выполнения работ, иначе они не считаются промежуточными по смыслу п. 1 ст. 708 ГК РФ . В случае их нарушения заказчик не вправе будет потребовать от подрядчика уплаты неустойки, если при этом работа завершена вовремя.

Способы определения сроков выполнения работ

Для того чтобы избежать риска признания договора незаключённым, а также чтобы не было неопределённости во взаимоотношениях с контрагентом, начальный и конечный сроки необходимо согласовывать. Законодательством предусмотрены следующие способы определения сроков ( ст. 190 — 194 , 314 , 327.1 ГК РФ):

- указание на календарную дату;

- указание на событие;

- указание на момент исполнения встречных обязательств.

Определение сроков календарными датами

Один из самых распространённых способов — указать календарную дату. Для согласования указываются число, месяц и год.

Обратите внимание, если в тексте даты заключения нет и определить её другим способом невозможно, то есть риск признания договора незаключённым.

Определение сроков указанием на событие

Определение сроков с момента исполнения встречных обязательств

По смыслу п. 1 ст. 314 ГК РФ , ст. 327.1 ГК РФ срок исполнения обязательства может исчисляться с момента исполнения обязанностей другой стороной, совершения ею определённых действий или с момента наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором. Это следует из п. 23 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54.

К таким обстоятельствам относятся:

- перечисление аванса или полной оплаты;

- предоставление заказчиком документации;

- предоставление заказчиком материалов

В качестве начальной даты можно прописать как выполнение самого обязательства, например с момента перечисления аванса, так и периода времени после данного события, например в течение 10 дней с момента перечисления аванса.

Если такое условие согласовано, то подрядчик имеет право не приступать к работе до исполнения встречных обязательств, а в случае их неисполнения имеет право на односторонний мотивированный отказ и возмещение убытков в порядке, предусмотренном ст. 719 ГК РФ .

Например, Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 05.07.2019 № Ф06-47717/2019 по делу № А55-15665/2018 . Между подрядчиком и заказчиком был заключён договор на выполнение работ по устройству эксплуатируемой кровли. Сроки были согласованы следующим образом: 5 рабочих дней с момента получения предоплаты при условии готовности блоков для производства кровельных работ. При этом был прописан момент завершения работ, а также оговорка, что если сроки готовности блоков сдвигаются, то на это количество дней сдвигается сдача результата. Также была прописана неустойка за нарушение сроков.

Заказчик внёс предоплату, но вовремя не подготовил блоки. Подрядчик нарушил конечный срок. Заказчик обратился в суд взыскать неустойку. Суд отметил, что в связи с тем, что заказчик своевременно не исполнил все встречные обязательства, начальный срок сдвигается на этот период. Соответственно, в промежуток времени, когда подрядчик не мог исполнить обязательства в связи с неисполнением заказчиком встречных обязательств, неустойка не начисляется.

Перенос срока начала выполнения работ

Встречаются ситуации, когда дата начала работ согласована, но подрядчик не может своевременно приступить к исполнению обязательств. В таком случае момент начала работ может быть изменен в порядке, предусмотренном договором. Например, можно заключить дополнительное соглашение и указать новые даты.

Обратите внимание, нет особенностей переноса даты начала выполнения работ в условиях распространения коронавирусной инфекции и введения на данном основании ограничительных мер. Перенос происходит по общим правилам.

Итак, на вопрос, что является датой начала выполнения работ, нет однозначного ответа. Этот момент необходимо согласовывать с контрагентом и прописывать в договоре с учётом требований законодательства. В справочно-правовой системе КонсультантПлюс вы сможете найти рекомендации по составлению договора подряда, а также формы документов.

В СПС КонсультантПлюс есть путеводители по любым видам договоров, а также полная база сопутствующих документов.

Вопрос

Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ. Является ли данный факт основанием для мотивированного отказа от договора?

Ответ

Да, данный факт может быть основанием для одностороннего мотивированного отказа. Согласно п. 2 ст. 715 ГК РФ , если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Обратите внимание, в случае мотивированного отказа необходимо обосновать его причины, в данном случае зафиксировать факт, что подрядчик своевременно не приступает к исполнению обязательств. Учтите, если подрядчик не приступает к работе в связи с неисполнением заказчиком встречных обязательств, то такой отказ может быть признан неправомерным.

Например, в договоре прописано, что заказчик должен предоставить подрядчику материалы, которые необходимы для исполнения обязательств. Заказчик материалы не предоставил, подрядчик к работам не приступил. Односторонний мотивированный отказ в данном случае неправомерен. Позиция подтверждена судебной практикой: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.08.2015 № Ф05-9080/2015 по делу № А40-100639/2014 , Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 07.11.2018 № Ф01-4848/2018 по делу № А11-5490/2017 .

Порядок одностороннего мотивированного отказа может быть согласован в договоре.

По общему правилу для одностороннего отказа необходимо уведомить контрагента. Договор прекращается с момента получения уведомления ( п. 1 ст. 450.1 ГК РФ ).

Читайте также:

- Почему образование пробелов в законодательстве представляет собой закономерное явление

- Какой из государственных финансовых органов осуществляет техническое исполнение федерального бюджета

- Как обеспечить защиту компьютера

- Когда будут выплаты в апреле 2021 года

- Должен ли водитель пропускать пешехода во дворе