Берут ли в армию с деформацией грудной клетки в рб

Обновлено: 28.06.2024

Патология грудной стенки – одна из хорошо известных причин, ведущих к формированию хронической дыхательной недостаточности. Типичным примером такого варианта нарушений легочной вентиляции является кифосколиоз. Это заболевание позвоночника, характеризующееся увеличением его кривизны в сагиттальном и фронтальном направлении в сочетании с частичным поворотом вокруг собственной оси [1]. Частота тяжелых, клинически значимых форм кифосколиоза составляет 1 на 10000 человек [2]. Выделяют врожденную, вторичную – ассоциированную с нейромышечной патологией и идиопатическую формы заболевания. Последняя встречается наиболее часто, развивается преимущественно у женщин и обычно дебютирует в детском или подростковом возрасте [3].

Тяжесть течения заболевания зависит от его этиологии и степени искривления позвоночника. Наиболее благоприятный прогноз имеют пациенты с идиопатическим кифосколиозом и умеренным искривлением позвоночника [3]. Для врожденной формы кифосколиоза характерно быстрое прогрессирование, резкая деформация грудной клетки и раннее возникновение дыхательной недостаточности [4]. При вторичном кифосколиозе проявление симптоматики зависит от тяжести нейромышечной патологии и возраста больных [5].

Выраженная деформация грудной клетки часто приводит к тяжелым рестриктивным нарушениям легочной вентиляции и хроническим нарушениям газообмена [1]. До недавнего времени такое осложнение кифосколиоза как дыхательная недостаточность свидетельствовало о неблагоприятном прогнозе заболевания. Однако в настоящее время существует возможность эффективно лечить таких больных, что подтверждается нашим практическим опытом.

Приводим клиническое наблюдение:

Пациентка Ш., 40 лет, была госпитализирована в пульмонологическое отделение Университетской клинической больницы №1 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова в январе - феврале 2015 г. При поступлении предъявляла жалобы на одышку в покое, усиливающуюся при минимальных физических нагрузках, периодический малопродуктивный кашель с отхождением слизистой мокроты, сердцебиение, выраженную слабость, быструю утомляемость, плохой сон.

Из анамнеза заболевания известно, что у пациентки врожденный сколиоз 3 степени в связи с чем она является инвалидом 2 группы. Из-за своего недуга с детства была ограничена в физической активности. Тем не менее, получила высшее образование и работает преподавателем. Кроме того, с юных лет страдает поллинозом, что проявляется аллергическим ринитом в весенний и летний период. Никогда не курила. В последние годы периодически отмечала одышку и сердцебиение при умеренных физических нагрузках, но к врачам по этому поводу не обращалась.

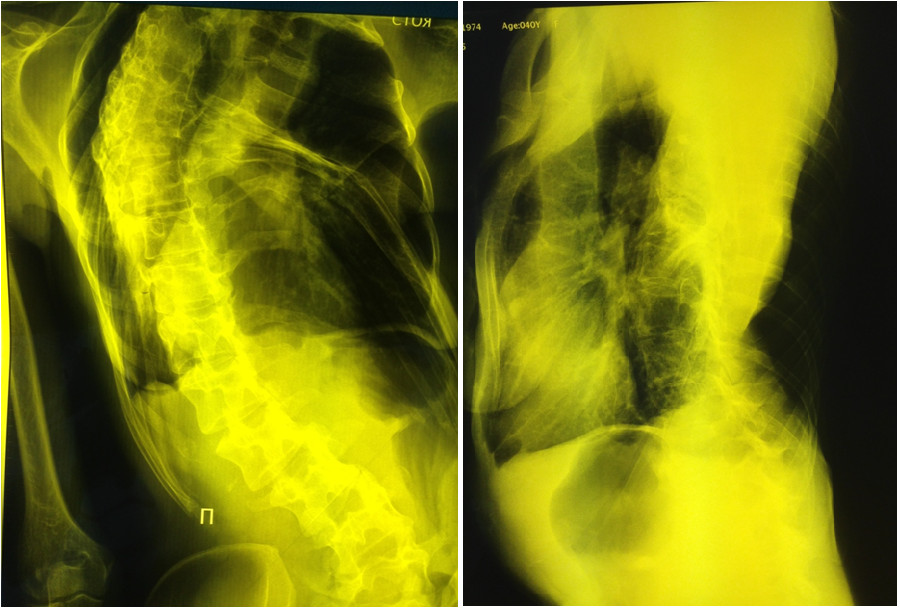

Настоящее ухудшение состояния началось с середины декабря 2014 г., когда пациентка отметила субфебрильное повышение температуры, малопродуктивный кашель и усиление одышки, которая быстро прогрессировала и стала значительно ограничивать ее в повседневной жизни. В связи с этим обратилась к пульмонологу в одну из больниц г. Москвы, где была выполнена рентгенография органов грудной клетки. Выявленное затемнение правой половины грудной клетки (Рис. 1.) в сочетании с клинической картиной навело врача на мысль о возможной тотальной пневмонии правого легкого.

Рисунок 1. Рентгенография органов грудной клетки пациентки Ш., декабрь 2014 г. (комментарии в тексте).

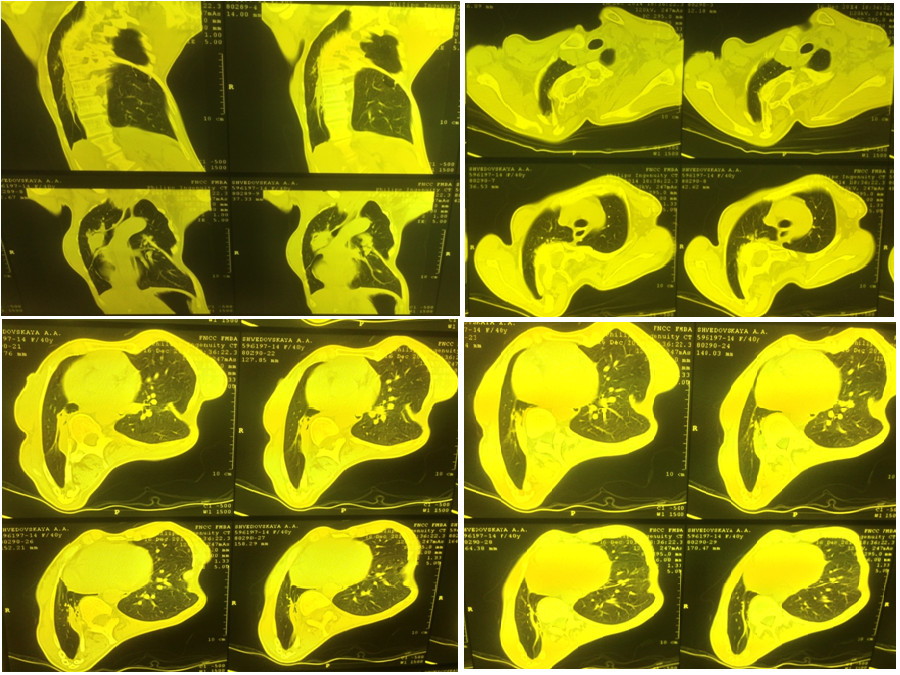

Для уточнения диагноза была проведена компьютерная томография органов грудной клетки (Рис. 2.) при которой установлено, что на фоне выраженной деформации грудной клетки за счет кифосколиоза нижняя и частично средняя доля правого легкого компримированы, легочная ткань в этих отделах уплотнена, безвоздушна. На фоне уплотненной ткани прослеживаются деформированные, сближенные и суженные бронхи. Очаговых, инфильтративных и полостных изменений в легочной ткани не выявлено. Органы средостения смещены вправо. Корни легких не расширены, структурны. Просвет трахеи свободен, не деформирован. Внутригрудные лимфоузлы не увеличены. Сердце не увеличено. Крупные сосуды не расширены. Свободного воздуха, жидкости в плевральных полостях нет.

Рисунок 2. Компьютерная томография органов грудной клетки пациентки Ш., декабрь 2014 г. (описание в тексте).

Одновременно проводилось рутинное обследование – клинический и биохимический анализы крови, наличие антител к атипичным возбудителям, С-реактивный белок. Несмотря на то, что инфильтративных изменений и патологических воспалительных сдвигов выявлено не было, пациентке последовательно проведено 3 курса антибактериальной терапии (ципрофлоксацином, амоксиклавом и линкомицином), также назначались различные муколитики. При этом состояние больной продолжало ухудшаться, прогрессировали одышка и сердцебиение, которые теперь возникали уже в покое, возросли слабость и утомляемость, снизился аппетит и пациентка в течение нескольких недель потеряла в весе 3 кг, нарушился сон.

В связи с отсутствием эффекта от антибактериальной терапии, прогрессирующей одышкой и наличием поллиноза было высказано предположение о дебюте бронхиальной астмы и начата комбинированная терапия ингаляционным кортикостероидом и бета-2-агонистом длительного действия (беклометазоном и формотеролом). Однако положительного эффекта вновь не было отмечено. В результате в середине января 2015 г. пациентка обратилась в УКБ №1 и была госпитализирована.

При осмотре на момент поступления состояние средней тяжести. Умеренный цианоз губ. Одышка при разговоре. Частота дыхания 22-24 в минуту. Измеренная с помощью пульсоксиметра сатурация кислорода в покое – 87-89%, при ходьбе по палате быстро снижается до 78%. Пациентка пониженного питания, индекс массы тела – 17 кг/м2. Обращает на себя внимание выраженная деформация грудной клетки за счет кифосколиоза. Перкуторный звук над левыми отделами легочный с коробочным оттенком, справа – притупление перкуторного звука. Аускультативно над легкими справа дыхание практически не выслушивается, слева – с жестким оттенком, хрипов нет. Границы относительной сердечной тупости смещены вправо. Тоны сердца звучные, ритм правильный с частотой 90 в минуту, патологические сердечные шумы не выслушиваются. Артериальное давление 130/80 мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный во всех отделах. Печень не увеличена. Селезенка не пальпируется Симптом поколачивания по поясничной области отрицательный. Дизурических явлений нет. Щитовидная железа не увеличена. Патологической неврологической симптоматики нет.

При обследовании в общем анализе крови гемоглобин 126 г/л, эритроциты 4,4 млн, цветовой показатель 0.84, тромбоциты 282 тыс., лейкоциты 6,29 тыс., лейкоцитарная формула без особенностей, СОЭ 4 мм/ч. В биохимическом анализе крови также без патологических отклонений.

При исследовании КЩС и газового состава артериальной крови выявлены выраженная гипоксемия и компенсированный дыхательный ацидоз: рН-7,39, рО2 – 46,6 мм рт. ст.,

рСО2 – 53 мм рт. ст., SрO2 – 77,9%.

Мокрота слизистая, лейкоциты 7-12 в поле зрения, эритроциты 1-2 в поле зрения, эозинофилы единичные в поле зрения, эпителий плоский значительное количество, циллиндрический – умеренное количество, макрофагов немного, спирали Куршмана и кристаллы Шарко-Лейдена не найдены. Атипичных клеток и микобактерий туберкулеза нет.

ЭКГ: ритм синусовый, правильный с ЧСС 90 в минуту. Отклонение ЭОС вправо. Признаки перегрузки правого предсердия. Неполная блокада правой ножки пучка Гисса.

При исследовании функции внешнего дыхания выявлены выраженные вентиляционные нарушения по смешанному типу с преобладанием рестрикции. При анализе кривой поток-объем отмечается значительное снижение скоростных показателей на всех уровнях бронхов. ЖЕЛ 0,63 л (18%), ОФВ1 0,58 л (20%), ФЖЕЛ/ОФВ1 91 %. Проба на обратимость бронхиальной обструкции (беродуал) отрицательная.

Эхо-Кардиография: Полость левого желудочка и толщина его стенок в пределах нормы. Диастолическая функция не нарушена. Глобальная сократительная функция левого желудочка в норме. Нарушений его локальной сократимости также нет. Фракция выброса 76%. Полость правого желудочка, толщина стенок в норме, характер движения стенок не изменен. Межжелудочковая перегородка без особенностей. Клапанный аппарат интактен за исключением гемодинамически незначимого пролапса одной из створок митрального клапана. Клапан легочной артерии не лоцируется.

Таким образом, проведенное обследование выявило выраженные вентиляционные нарушения преимущественно по рестриктивному типу и признаки дыхательной недостаточности по смешанному типу (гипоксемия и гиперкапния), что обусловлено значительными скелетными нарушениями грудной клетки и гиповентиляцией. Кашель с отхождением небольшого количества мокроты, по всей видимости, является следствием перенесенного пациенткой в декабре 2014 г. острого вирусного трахеобронхита, который из-за выраженных нарушений легочной вентиляции принял затяжное течение. Изменения на ЭКГ позволяют говорить о наличии у пациентки как минимум начальной легочной гипертензии. Отсутствие признаков гипертрофии правого желудочка при эхокардиографии может объясняться как отсутствием у больной до недавнего времени значимой дыхательной недостаточности, так и возможными погрешностями при локации правого желудочка у пациентки со столь выраженной деформацией грудной клетки.

Пациентке был поставлен следующий клинический диагноз: Врожденный кифосколиоз грудного и поясничного отделов позвоночника IV степени. Фиброателектаз нижней и частично средней доли правого легкого. Выраженные вентиляционные нарушения преимущественно по рестриктивному типу. Хроническая дыхательная недостаточность III степени по смешанному типу. Вторичная легочная гипертензия. Остаточные явления острого трахеобронхита.

В отделении больной была начата неинвазивная вентиляция легких в режиме БиПАП (два уровня положительного давления воздуха), первоначально – круглосуточно с короткими перерывами на еду и гигиенические мероприятия, а затем только во время ночного сна. Вспомогательная масочная вентиляция сочеталась с малопоточной оксигенотерапией – в начале 3-4 л О2 в минуту, а после стабилизации состояния пациентки потребность в кислороде снизилась до 2 л в минуту. Кроме этого проводилась симптоматическая терапия растворами беродуала и флуимуцила через небулайзер, фраксипарином в профилактических дозах и кораксаном 10 мг в сутки. На фоне лечения состояние пациентки улучшилось, ощутимо уменьшилась одышка, нормализовался ночной сон, частота сердечных сокращений снизилась до 75 в минуту и к моменту выписки (спустя 2 недели) потребность в приёме кораксана отпала, сатурация О2 при дыхании атмосферным воздухом в покое составляла 90-92%. При контрольном исследовании газов артериальной крови гиперкапния купирована, но все еще сохраняется гипоксемия: рН – 7,40,

рСО2 – 44,1 мм рт.ст, рО2 – 53,5 мм рт.ст, SрО2 – 89%. У пациентки повысилась толерантность к физической нагрузке. После выписки из клиники больная продолжила использовать БиПАП в сочетании с малопоточной оксигенотерапией во время ночного сна. При контрольном визите спустя еще две недели пациентка отмечает дальнейшее улучшение самочувствия и повышение толерантности к физическим нагрузкам, SpO2 при пульсоксиметрии в пределах 93-95%. Пациентка смогла вернуться к трудовой деятельности.

Хроническая дыхательная недостаточность у пациентов с кифосколиотической деформацией грудной клетки – типичный пример гиповентиляционного синдрома, что и определяет дальнейший терапевтический подход.

Дыхательная недостаточность возникает при неспособности респираторной системы обеспечивать адекватные параметры газообмена. Гиперкапническая дыхательная недостаточность характеризуется повышением PCO2 более 45 мм рт. ст. и является прямым следствием и характерным признаком нарушений легочной вентиляции. Причем независимо от ее нозологической первопричины, гиперкапническая дыхательная недостаточность предполагает уменьшение объема легочной вентиляции, что и приводит к возрастанию РCO2 , а только вслед за этим к снижению РO2 [6]. Первичность гиперкапнии определяет тактику лечения, в первую очередь направленную на коррекцию гиповентиляции, а не сопутствующей гипоксемии. Более того, назначение монотерапии кислородом пациенту с преимущественно гиперкапнической дыхательной недостаточностью хоть и позволит нормализовать PO2, но одновременно усугубит имеющуюся гиперкапнию и, в конечном счете, ухудшит его состояние [7].

Основа лечения пациентов с альвеолярной гиповентиляцией – неинвазивная вспомогательная вентиляция легких с положительным давлением. При этом тип используемого дыхательного аппарата не принципиален для последующего эффективного лечения [8]. Показанием к назначению респираторной поддержки являются гиперкапния в бодрствовании или ночная сатурация кислорода ≤ 88% в течение 5 последовательных минут и более, как маркер развивающейся во время сна гиповентиляции [9]. Сочетание неинвазивной вентиляции с малопоточной оксигенотерапией необходимо в тех случаях, когда при достижении нормального уровня РСО2 сохраняется гипоксемия.

У многих пациентов явления нарушения вентиляции существенно усугубляются во время сна. Это может быть связано как с утратой волевого контроля, так и за счет снижения вентиляционного ответа на гипоксемию и гиперкапнию во время сна [10]. Ночные нарушения газообмена типичны для пациентов с тяжелым кифосколиозом и обычно предшествуют появлению признаков хронической дыхательной недостаточности в бодрствовании [11]. Поэтому основное внимание следует уделять терапии, проводимой во время ночного сна. Использование респираторной поддержки приводит не только к нормализации легочной вентиляции во сне, но и улучшает параметры газообмена в бодрствовании. Это объясняется повышением чувствительности дыхательного центра к СО2, снижением нагрузки на дыхательную мускулатуру и обусловленным этим последующим улучшением механики дыхания [12].

К сожалению, респираторная поддержка у пациентов со стабильной дыхательной недостаточностью используется редко, так как все еще рассматриваются многими клиницистами исключительно в качестве составляющей терапии критических или терминальных состояний. Наш опыт показывает, что у пациентов с кифосколиозом и хронической дыхательной недостаточностью вовремя и по показаниям начатая неинвазивная вспомогательная вентиляция, при необходимости – в сочетании с малопоточной кислородотерапией, позволяет реабилитировать таких больных и вернуть их к активной жизни.

Этиология и патогенез вогнутой грудной клетки. Почему возникает воронкообразная деформация грудной клетки?

Самой распространенной деформацией грудной клетки является воронкообразная деформация (ВГДК, Pectus Excavatum, чашковидная грудь, грудь сапожника). Она относится к так называемым врожденным порокам развития грудной клетки, которые обнаруживаются у 1 новорожденного на 1000 (по некоторым другим статистическим данным – у 3 человек на 1000). 91% всех пороков развития грудной клетки приходится на воронкообразные деформации той или иной степени тяжести.

ВГДК существует в трех формах:

- симметричная ВГДК

- ассиметричная ВГДК,

- плоская ВГДК.

Более подробные классификации предложены разными авторами и имеют большое значение при выборе метода лечения и прогнозировании результата операции. Наиболее распространённые классификации степени деформации воронкообразной груди представили доктор Парк (Hyung Joo Park, Южная Корея) и доктор Зенг (Zeng Q, Китай).

Наследственно приобретенная патология прогрессирует вследствие ускоренного, опережающего роста реберных хрящей. А это, в свою очередь приводит к неправильному развитию грудной клетки – ее западению в 80% случаев развития заболевания. Иногда при рождении дефект (ямочка) практически не заметен, но начинает стремительно прогрессировать в период активного роста пациента. В связи с этим крайне важна своевременная диагностика ВГДК и наблюдение у педиатора, ортопеда, торакального хирурга.

Диагностика и лечебно-диагностические тактики вогнутой груди. Лечение воронкообразной грудной клетки

Диагностика воронкообразной деформации грудной клетки осуществляется на основании визуального осмотра, рентгенологического исследования, а также компьютерной томографии грудой клетки с 3D-реконструкцией ребер. Оценивается состояние хрящей, ребер, соединительной ткани (для исключения наличия у пациента синдрома Марфана и других нарушений). Помимо этого диагностика помогает определить степень деформации, центр депрессии, степень смещения сердца. Все эти данные помогаю точнее наметить тактику лечения.

Вопреки распространенному мнению, воронкообразная деформация не может быть полностью исправлена никакими другими методами, кроме хирургического. Плавание, ношение специальных ортезов, лечебная физкультура, массаж, разрабатывание легких и другие упражнения, безусловно, улучшают ситуацию, но к сожалению, не дают ощутимых результатов. Хирургическая же коррекция на сегодняшний день является безопасным и эффективным методом исправления воронкообразной деформации грудной клетки.

Операции по коррекции ВГДК проводятся с 1911 года, в России – с 1949 г (у взрослых пациентов) и с 1961 г. (у детей).

На сегодняшний день очень хорошо зарекомендовал себяметод Насса - операция по Нассу, относящийся к миниинвазивным методам коррекции деформаций грудной клетки. Он применяется уже более 10-ти лет и на данный момент актуальной альтернативы методу по его эффективности и безопасности не существует.

Осложнения, вызванные хирургической коррекцией по методу Насса минимальны, период восстановления пациента после операции также существенно сокращается.

Кроме того, метод Насса допускает проведение повторных операций в случае, если первая операция не позволила достичь желаемого эффекта, а также в случае исправления рецидивов, или исправления дефектов, вызванных проведенной в раннем возрасте коррекций грудной клетки другими методами.

Показания к хирургической коррекции воронкообразной грудной клетки

Хирургическую коррекцию рекомендуется проводить по функциональным, косметическим и ортопедическим показаниям.

К функциональным показаниям относят нарушения, затрудняющие нормальную работу организма. ВГДК приводит к снижению объема грудной клетки, которое в свою очередь сказывается на основных функциях внутренних органов.

Деформация влияет и на легкие пациента – снижается их жизненная емкость, нарушается механика дыхания. После проведения хирургической коррекции система транспорта кислорода в организме больного полностью восстанавливается. Также к функциональным показаниям к коррекции впалой грудной клетки можно отнести обще снижение выносливости и частые простудные заболевания.

Степень выраженности деформации определяется несколькими способами. Например, можно заполнить область деформации какой-либо жидкостью, тем самым измерив объем. Этот метод нагляден, но не стандартизирован. Для того, чтобы определить, нужна пациенту операция или нет, применяется индекс Галлера (ИГ). Для этого пациенту делают компьютерную томографию грудной клетки (РКТ, МСКТ) и вычисляют соотношение длины грудной клетки по средней линии (а) и расстояние от средней линии до самого глубокого места деформации (b). Если a/b составляет более 3,25 – пациенту необходима операция.

К косметическим показаниям относят, прежде всего, недовольство пациента (или его родителей) эстетическим состоянием грудной клетки. Часто воронкообразная деформация грудной клетки сопровождается психологическими нарушениями, наличием глубоких комплексов и внутренней неуверенности. Особенно это актуально для подростков, болезненно реагирующих на мнения окружающих. Однако, перед проведением операции лишь по косметическим показаниям необходимо более тщательное обследование пациента с целью выявления и сопоставления всех возможных рисков и результатов.

Ортопедические показания к операции являются наиболее спорным показанием. Они связаны с влиянием вогнутой груди на позвоночник. Исследования доказали наличие тех или иных нарушений в позвоночнике у пациентов с ВГДК, однако они связаны больше с мышечным напряжением, нежели с изменениями в позвоночнике. Тем не менее, успешно проведенные хирургические коррекции благоприятно сказываются на осанке пациента.

Что касается возраста проведения операции – оптимальным считается период перед пубертатом (от 12 до 15 лет), как только деформация начала себя активно проявлять. Выбор именно этого возраста связан с относительной мягкостью и эластичностью грудной клетки в этот период – поэтому и сама операция и послеоперационный период проходят гораздо легче. Кроме того, при вовремя проведенной коррекции можно избежать тяжелых психологические последствий и развития ощущения собственной неполноценности у пациентов с ВДГК. Если же по каким-либо причинам провести операцию вовремя не удалось – сегодняшние технологии позволяют провести операцию в любом возрасте.

Если говорить об операциях в раннем детском возрасте - они возможны только по серьезным медицинским показаниям, когда есть реальная угроза жизни пациента, или же когда деформация может привести к серьезным нарушениям развития сердца и легких пациента.

Спешка в проведении операции может стать причиной различных осложнений, а также повторного возникновения впалой груди. Если операция проводится в раннем детском возрасте - риск рецидива остается довольно высоким. Кроме того, в раннем возрасте ребенка деформация редко бывает настолько выраженной, чтобы сформировать у ребенка комплексы и психологические нарушения. Поэтому спешить с проведением оперативной коррекции ВГДК не стоит.

Часто задаваемые вопросы (FAQ):

В чем причина появления ямки на груди у ребенка?

Воронкообразная деформация грудной клетки – это врожденная генетическая патология развития груднины, ребер и хрящей. У детей это обычно небольшая ямка, которая с ростом ребенка прогрессирует. Мы рекомендуем не спешить с оперативным лечением детей, наблюдаться у педиатора, ортопеда, хирурга.

На сколько эффективен Vacuum Bell при исправлении ВДГК?

Его эффективность трудно оценить, поскольку использование Vacuum Bell показано далеко не всем пациентам с ВГДК. Например, у женщин его использование крайне затруднительно. Vacuum Bell может несколько улучшить внешний вид грудной клетки и уменьшить воронку примерно на 30%.

Насколько эффективно ношение ортезов совместно с занятиями физическими упражнениями при ВДГК?

Ортезы являются эффективным способом исправления ВГДК у детей до 14 лет. Однако заниматься нужно регулярно и непрерывно не менее 2-х лет. Эта программа должна составляться индивидуально, под каждого пациента. К сожалению, в России такие программы пока только разрабатываются. Но зарубежный опыт показывает, что правильное применение ортезов помогает улучшить внешний вид воронки на 50-70%.

Как нужно вести себя перед предстоящей операций?

Рекомендации стандартные: не разрешается алкоголь и курение, лекарственные перпараты принимаются только по согласованию с врачом. Помимо прочего нужно будет сдать стандартные предоперационные анализы, пройти КТ-обследование грудной клетки или сделать рентген.

Какой наркоз используется при операции Насса?

Обычно используется внутривенный наркоз, при котором пациент спит. В конце операции, когда до последнего шва остается несколько минут, наркоз прекращается, чтобы пациент легче проснулся и начал сам дышать. Правда, впоследствии большинство пациентов этот момент не помнит.

Сколько длится операция Насса по исправлению деформации грудной клетки?

Операция Насса длится от 30 до 60 минут, в зависимости от степени деформации и, соответственно, количества устанавливаемых пластин – 1-2, 3. То есть операция, при которой коррекция проводится при помощи 1 пластины, занимает в среднем 30 минут.

Через какое время после операции можно выйти на работу/учебу?

В зависимости от типа работы. Если работа офисная, за компьютером, то через 1-1,5 месяца. Если работа сопровождается физической активностью, подъемом тяжестей, то не ранее, чем через 6 месяцев, или через 3 месяца, но со строго дозированными физическими нагрузками, оговоренными с Вашим врачом.

Через какое время после операции по Нассу я смогу заняться спортом?

Через 3 месяца после операции разрешены дозированные, согласованные с врачом нагрузки, а уже через 6 месяцев можно заниматься спортом в полную силу.

Сколько нужно находиться в клинике после операции по Нассу?

Пребывание в стационаре после операции обычно до 10 дней.

Из какого материала изготовлена пластина для коррекции воронкообразной груди?

Пластины сделаны из титана. Этот металл уникален тем, что обладает памятью формы и не окисляется.

Реагирует ли металлодетектор на установленную пластину?

Нет, металлодетекторы не реагируют на титан, так как он является парамагнетиком (слабомагнитным веществом). Если вы все же беспокоитесь – можно взять в клинике справку о том, что у вас установлены пластины. Сейчас делают много операций с установкой титановых элементов в различные участки тела, поэтому службы безопасности не будут удивлены.

Сколько пластин устанавливать при исправлении вогнутой грудной клетки?

В зависимости от степени деформации устанавливают от 1 до 3 пластин. Окончательное решение, сколько пластин ставить, принимается во время операции, когда уже образован доступ к ребрам. С одной пластиной послеоперационный период протекает немного легче, чем с двумя или тремя. Три пластины ставят достаточно редко.

Через какое время пластину нужно и можно извлекать?

Обычно пластины извлекают через 3-4 года. Здесь нет жестких критериев, но со временем пластина обрастает костной тканью и через несколько лет извлечь ее сложнее. Несмотря на молодость самого метода, уже есть пациенты, которые не извлекают пластину спустя 8 лет, аргументируя тем, что нет времени на операцию и восстановление. Это не совсем правильно. После того, как коррекция закончилась, швы рассосались, внутренние органы адаптировались, нужно убрать пластину. Грудь останется зафиксированной в нормальном положении. Во время операции по удалению пластины открывают пластину с обеих сторон, слегка разгибают по кривизне и вынимают. Процедура проходит под наркозом, в эпидуральной анестезии необходимости нет.

Насколько безопасен поворот пластины при операции Насса?

Абсолютно безопасен. Мнения некоторых специалистов, относительно того, что сердце, легкие при повороте пластины можно повредить свидетельствуют о том, что данные доктора имеют очень отдаленное представление о том, как проводится операция Насса и сами ее не проводят.

С сентября 2016г. операции Нассу проводятся в МНОЦ МГУ Москва, где все граждане России любого возраста могут рассчитывать на федеральные квоты и квоты по ВМП.

Я - москвич, как могу проконсультироваться по поводу воронкообразной груди?

Москвичам лучше всего записаться на консультацию и подъехать на очный осмотр в Медицинкий центр Медекс (м. Белорусская). Консультация платная, стоимость лучше уточнить по телефонам клиники.

Как я могу проконсультироваться по поводу ВДГК, если я живу далеко от Москвы?

Мне уже была проведена открытая операция по коррекции ВДГК, я не доволен результатом, могу ли я пройти повторную коррекцию?

Коррекция неудачной открытой операции возможна, однако, она не всегда дает желаемый результат. Решение по таким вопросам принимается индивидуально после осмотра пациента.

Берут ли в армию с воронкообразной грудиной клеткой?

ВГДК не является противопоказанием для службы в армии. Исключение составляет только период после коррекции воронкообразной груди, пока пластина находится в теле пациента. После удаления пластины призыв также возможен.

– Полезная информация – Статьи – Воронкообразная деформация грудной клетки (pectus excavatum)

Психогенная одышка – откуда берется

Одышка – это нарушение частоты, ритма и характера дыхания. Различают ее патологический и нервный тип.

При патологической одышке причина кроется в нарушении работы внутренних органов.

Психогенная или нервная одышка развивается, прежде всего, на фоне психических и нервных расстройств:

- острый или хронический стресс;

- психогении детства – возможно, в детском возрасте человек стал свидетелем возникновения приступа удушья по различным причинам. Например, картина утопления сопровождается судорожным заглатыванием ртом воздуха утопающим, характерным выражением лица;

- неврастения, невроз, истерия;

- депрессия;

- фобии, тревожные расстройства;

- нарушения работы вегетативной нервной системы – нейроциркуляторная дистония;

- расстройства сна.

Симптом проявляется затрудненным дыханием. Оно становится поверхностным, с осложненным коротким вдохом и продолжительным выдохом. Ускоряется его темп, и даже если человеку удается вдохнуть глубоко, это не приносит ему особого облегчения. Такую работу легких называют дыханием загнанной собаки.

После неконтролируемых ускоренных дыхательных движений следует пауза, а после нее возвращается судорожное дыхание. Все это вызывает у человека тревожность и страх приближающейся смерти. Нередко возникает приступ панической атаки.

Искажение дыхательного ритма вызывает гипервентиляцию легких и напряжение межреберных мышц. Из-за этого развиваются ложные признаки стенокардии, кардионевроза. Пациента сопровождает слабость и недомогание, повышенная потливость, головокружение, холодные конечности и судороги.

Естественно, подобные симптомы наталкивают на мысль о сердечном недуге, но дело все в нервном перенапряжении.

К другим признакам невротической одышки относят:

- ощущение сжатия в грудной клетке;

- чувство нехватки воздуха;

- контроль над процессом дыхания;

- ощущение кома в горле;

- приступы невротического кашля — он становится сухим и назойливым;

- нервная зевота;

- боль в межреберных промежутках;

- рефлекторные движения для раскрытия грудной клетки, которые должны помочь сделать вдох — размах руками, выравнивание плеч, но они не приносят результата; смерти.

Одышка на нервной почве ухудшает психическое состояние человека. Она способна вызвать депрессию, ипохондрию, расстройства настроения.

Механизм развития и критерии отличия

Каждая деятельность, в том числе и дыхательная, регулируется определенным отделом головного мозга. В состоянии стресса и нервного перенапряжения центральная и периферическая нервная система выходят из строя. Теряется контроль над центром дыхания в головном мозге, распространяется перевозбуждение, в результате чего ускоряется дыхание.

Легкие переполняются воздухом, вызывая гипокапнию, то есть в крови чрезмерно увеличивается количество кислорода, а углекислый газ снижается ниже нормы. Такой дисбаланс газов и вызывает приступ психогенной одышки.

Несмотря на то что симптомы ее проявления схожи с истинной одышкой, все-таки существуют некоторые критерии, позволяющие ее дифференцировать:

При обследовании внутренних органов не удается выявить

Патология сердца, почек, легких и др.

Бледность или цианоз кожи, бочкообразная грудная клетка, отеки

Изменение положения тела

Не влияет на характер дыхания

Смена положения может облегчать или провоцировать патологический симптом. Особенно часто усиливается после физических нагрузок.

Обостряется на погоду, в определенное время суток (у одних приступы случаются утром, у других – в ночное время). Проявляется чаще весной и осенью.

Не купируется медикаментозными препаратами

Купируется в ряде случаев медикаментозно

Все симптомы уходят, если перевести разговор в другое русло

Одышка сохраняется, связь отсутствует

Дыхательный невроз

Существует много разновидностей неврозов, каждая из которых выделяется определенной группой симптомов. Одним из них является дыхательный невроз, который характеризуется, прежде всего, неврогенным расстройством дыхания.

Причины появления синдрома делят на психические, органические, смешанные. Конечно, большинство (около 60%) приходится на психогенные факторы.

5% случаев включает в себя органическую этиологию. Сюда относят нарушения структуры ЦНС: энцефалопатии, гидроцефалия, воспаления оболочек мозга, а также такие заболевания, как сахарный диабет, гипертония, хронический бронхит. Иногда поводом становится прием некоторых медикаментов.

В течение болезни различают 3 группы признаков:

- дыхательные;

- психоэмоциональные;

- мышечные.

I группа имеет несколько форм проявлений:

- Пустое дыхание – чувство недостатка воздуха, его темп учащается.

- Кажется, что воздух с усилием поступает в легкие, ощущается ком в горле. К дыхательному акту привлекаются вспомогательные мышцы.

- Появляется предчувствие остановки дыхания, и человек вынужден контролировать его процесс, осознанно делая вдох.

- Зевание, стон, вздохи.

II группа симптомов включает в себя нервное перенапряжение и обеспокоенность своим состоянием. Больной не может расслабиться. У него появляются фобии, в частности, боязнь открытой местности и мест с большим скоплением людей.

Такая триада признаков является типичным, ведущим проявлением болезни.

Заболевание характеризуется хроническим течением, при котором случаются обострения.

Вызывает криз негативная психологическая обстановка. Уникален способ снятия приступа – нужно подышать в пакет. В таком случае в нем концентрируется углекислый газ, который и вдыхает невротик. Газовый баланс восстанавливается, дыхание выравнивается. Это является первой помощью при создавшейся ситуации.

Что касается детей, то для них также характерна такая патология, как дыхательный невроз, причиной которого также становятся стрессы, фобии и тревожные расстройства. Но стоит отметить, что главная роль в их возникновении отводится неблагоприятной обстановке в семье, причем это относится не только к грубому и неадекватному отношению к ребенку, но и к взаимоотношениям между родителями. Постоянные ссоры и конфликты в семье, агрессия могут спровоцировать развитие психогенной одышки у детей.

Такие детки отличаются тревожностью и лабильностью (нестабильностью) настроения. У них замечаются вспышки гнева по мелочам, общая нервозность, отказ от общения с друзьями, нарушается сон.

Родителям стоит быть более бдительными и чувственными в воспитании ребенка.

Психогенная астма

Вообще, бронхиальная астма относится к патологии дыхательной системы. Ее развитие связано с изменением структуры бронхов на фоне иммунных сбоев, то есть является вполне конкретным заболеванием, к этиологии которого психические факторы не имеют отношения.

У людей, страдающих данным недугом, может развиться такое состояние, как психогенная астма. Это случается, когда приступы удушья – основного симптома болезни, провоцируются нервным перенапряжением, как положительным, так и отрицательным, тогда как в обычных случаях это происходит под действием холода, инфекций или физических нагрузок.

Под действием сверхэмоций происходит выброс гистамина. Это один из главных медиаторов воспаления. Он вызывает спазм бронхов. Как результат – сухой кашель, одышка и приступ удушья.

Часто психогенная астма развивается у женщин в менструальный период и у детей, чья психика еще довольно нестабильна, очень чувствительна.

Как выявляется

При возникновении проявлений одышки следует обратиться к врачу. В первую очередь, он должен проверить, не является ли симптом признаком физической патологии. Для этого врач проводит опрос пациента, а после приступает к объективному обследованию: осматривает, прослушивает больного.

Чтобы исключить болезни внутренних органов, назначается ряд обследований:

- рентгенография;

- аллергопробы;

- КТ или МРТ;

- ЭКГ, УЗИ сердца;

- ОАК.

Не выявив патологию, врач отправляет больного к неврологу или психотерапевту.

Психотерапевт собирает психогенный анамнез, куда входят сведения о наличии психических расстройств, возможного психотравмирующего фактора, а также особенности развития в детстве.

Психологический анализ подразумевает исследование личности, в том числе — с помощью тестирования. Особенно эффективен Наймигенский опросник, который результативен в 90% случаев. Он был разработан голландскими пульмонологами. Включает в себя 16 позиций, характеризующих признаки ГВС. Их выраженность оценивается в пределах 0-4 балла.

В процессе неврологического осмотра проверяются неврологические симптомы, определяют повышенную потливость ладоней и стоп. Возможно проведение электромиографии.

Среди дополнительных обследований выделяют гипервентиляционную пробу, кислотно-основное обследование крови, а также баланс электролитов. Как правило, при неврогенной одышке выявляется дефицит магния и кальция в крови.

Как избавиться от чувства удушья

Вопрос о том, как лечить психогенную одышку, включает в себя широкий спектр способов.

Но главное при этом — восстановить благоприятный психологический фон. Только нервное успокоение поможет искоренить недуг полностью.

Это можно попробовать сделать собственными усилиями.

- Принимать настои трав.

- Наладить режим дня. Сон – не менее 8 часов. Исключить переутомление.

- Отказаться от вредных привычек, так как они производят психостимулирующий эффект.

- Заняться спортом.

- Правильное питание – больше фруктов и овощей, меньше жирного, соленого и острого. Хорошо бы разнообразить меню продуктами с высоким содержанием магния: тыквенные и подсолнечные семечки, орехи, отруби пшеницы, финики, шпинат, какао.

- Теплые ароматизированные, массаж, закаливание.

- Дыхательная гимнастика – помогает увеличить уровень СО2 в крови, снизить частоту дыхания.

Бывает так, что нейрогенное расстройство дыхания проходит самостоятельно. Для этого достаточно было смены обстановки, причем как в позитивную, так и негативную сторону.

По достижении призывного возраста его забрали в армию (оказался годен). Этот факт прибавил еще паники. Служба была сродни аду. Но через полгода он вдруг понял, что приступы отступили. Он, наконец, мог дышать полной грудью. Было ощущение, что открылось второе дыхание, и для него это было на грани блаженства. Больше болезнь его не беспокоила.

- Психотерапия.

- Назначение успокоительных препаратов, антидепрессантов и транквилизаторов. Витамины В, D, препараты магния и кальция, а также бета – блокаторов.

- Специальные аппараты, тренирующие дыхание и позволяющие нормализовать его ритм. Они восстанавливают дыхательную частоту, расслабляют мышцы. Терапия проходит в виде игры, позволяет выработать самоконтроль, наладить психоэмоциональный фон, повысить устойчивость к стрессогенным факторам.

- Физиотерапия – магнитотерапия, электрофорез, гальванизация, грязелечение.

- Санаторно-курортный отдых.

Нервная одышка, не являясь признаком физической патологии, тем не менее, опасна для здоровья. Ее возникновение требует немедленного терапевтического вмешательства, чтобы не допустить стойких психических расстройств и изменения личности.

Техника дыхательной гимнастики

Данная техника была предложена А.М. Вейном, занимающимся изучением нарушений в работе ЦНС.

Старайтесь выполнять гимнастику в одно время, не ранее 2 часов после приема пищи. Не выполнять после нахождения на солнце и длительных физических нагрузок.

Перед выполнением проконсультируйтесь с врачом.

Лягте на спину, прикройте глаза, расслабьтесь. Сделайте выдох, а затем глубокий вдох. Обратите внимание: в технике применяется брюшное дыхание (надувается брюшная стенка). За вдохом следует равномерный выдох (сдувается живот, затем грудная клетка).

Для начала делайте вдох длиной 4 секунды, а выдох – 8с. Повторите 15 раз. Если ощущаете дискомфорт, сократите соотношение до 3к 6. Главное, чтобы вдох и выдох шли в пропорции 1:2.

Если такой режим вам подходит, можете увеличить длительность дыхательных движений до 5 к 10с или 6 к 12с. Когда вы выберете для себя подходящий ритм, соблюдайте его на протяжении месяца. Количество циклов не должно превышать 20 за день.

Через 1 месяц увеличивайте количество циклов (вдох – выдох) на один каждые 5 дней, доводя до 40 повторов в день.

Через месяц на протяжении 2 недель прибавляйте к вдоху и выдоху по 1 и 2 секунды соответственно. Максимально возможные значения:

- длина вдоха – 30 сек;

- длина выдоха – 60 сек.

Превышать обозначенное время нежелательно.

Обратите внимание! В процессе гимнастики вас не должны сопровождать такие ощущения как тахикардия, тошнота и головокружение, онемение конечностей, зевание, учащение дыхания, нарушение его ритма и другие неприятные ощущения.

Воронкообразная деформация грудной клетки - редкая патология

Эта патология развития скелета грудной стенки чаще встречается у мальчиков (мужчин), чем у девочек (женщин): 3:1 [1].

Воронкообразная деформация грудной клетки в зависимости от глубины вдавления, может ухудшить сердечную и дыхательную функцию, а также вызвать боль в грудной клетке и позвоночнике. Часто данная патология сочетается с другим болезнями, в т.ч. позвоночного столба, синдром Марфана и т.д.

Кроме того, пациенты без каких-либо симптомов и жалоб, могут испытывать сильные отрицательные психоэмоциональные стрессы, а также связанную с этим стеснительность и другие социальные влияния.

Необходимость хирургического вмешаельства при воронкообразной деформации груди

Определить необходимость хирургического вмешательства у всех пациентов с воронкообразной деформацией грудной клетки можно на консультации у торакального хирурга.

Однако для более точного определения показаний к малоинвазивному оперативному лечению ВДГК необходимо выполнить несколько простых исследований:

- Компьютерная томография органов грудной клетки с записью на диск (во время консультации диск будет загружен торакальным хирургом на компьютер и будет проведено детальное исследование нескольких индексов.

- Ультразвуковое исследование сердца (ЭХО КС) – необходимо для оценки функции клапанов и других структур сердца, так как практически все деформации грудной клетки часто сочетаются с различными пороками развития сердца.

- Функция внешнего дыхания (спирометрия, ФВД) – исследование, которое детально позволит оценить имеющиеся нарушение внешнего дыхания

- Эндоскопическое обследование – эзофагогастроскопию (оценка состояние верхней отдела ЖКТ)

- Общеклинические исследования (ОАК, БХ крови, ОАМ и другие анализы, необходимые для проведения поднаркозной операции Насса.

Хирургическая коррекция воронкообразной деформации груди ( операция Насса)

Операция Насса (Nuss procedure) – это малоинвазивная малотравматичная видеоассистированная операция, направленная на установку под грудино-реберный комплекс металлической пластины (или пластин) строго определенного размера, индивидально изогнутую под данный вид деформации у пациента.

Пластины производятся сертифицированным на территории России производителем Pectus bar, производства фирмы Biomet, США.

Пластины изготовлены из нержавеющей стали марки ASTM F138 согласно ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010.

Операция проводится под общим наркозом с раздельной интубацией главных бронхов двухпросветной трубкой, что позволяет во время операции целенаправленно для облегчения работы хирурга на время манипуляций отключать легкое. Вся операция проводится под видеоэндоскопическим контролем.

Затем хирург фиксирует пластину с обеих сторон к ребрам, создавая надежную опору и фиксацию установленной пластины.

Затем проводится внимательная оценка обеих плевральных полостей на предмет гемо-аэростаза.

Завершающим этапом является установка тонких (14-16Fr) дренажей в каждую плевральную полости с фиксацией к коже грудной клетке и ушивание с каждой стороны небольших разрезов на грудной стенке, через которые проводилась пластина.

Оба дренажа подключаются к банкам Боброва и создается в банках легкая степень разряжения-вакуума (порядка 0,2-0.25 атм) для эвакуации воздуха, жидкости из плевральной полости и контроля гемо-аэростаза.

Интраоперационно мы проводим рентгеновский контроль сразу по завершении операции при помощи расположенной в операционной C-рентгеновской дуги, что позволяет полностью исключить любое смещение установленной пластины и гарантировать её оптимальное положение.

Что происходит после операции

Пациент переводится в интенсивную палату наблюдения на некоторое время, затем – после стабилизации состояния – в общую палату.

Обычно на следующий день после операции выполняется рентгеновский контроль в условиях клиники.

После уменьшения отделяемого по установленным плевральным дренажам менее 100-150 мл (в зависимости от возраста) и отсутствия сброса воздуха, выполняется поочередное удаление плевральных дренажей с последующим рентгеновским контролем (обычно 2-3 сутки после операции).

На следующий день после удаления плевральных дренажей (3-4 сутки) пациент выписывается из клиники с последующим обязательным контролем за состоянием послеоперационных швов у хирурга по месту жительства либо у хирурга Клиники.

Обязательными являются промежуточные послеоперационные консультации с проведением рентгенографии органов грудной клетки через 1,3, 6, 12 и 24 месяца после операции.

Автор статьи: врач-торакальный хирург, пластический хирург клиники “Здрава”, Маркушин Виктор Александрович.

Читайте также: