Работодатель не обязан оплачивать работникам время по причине проведения забастовки

Обновлено: 25.06.2024

Участие работника в забастовке не может рассматриваться в качестве нарушения трудовой дисциплины и основания для расторжения трудового договора, за исключением случаев неисполнения обязанности прекратить забастовку в соответствии с частью шестой статьи 413 настоящего Кодекса.

Запрещается применять к работникам, участвующим в забастовке, меры дисциплинарной ответственности, за исключением случаев, предусмотренных частью шестой статьи 413 настоящего Кодекса.

На время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняются место работы и должность.

Работодатель имеет право не выплачивать работникам заработную плату за время их участия в забастовке, за исключением работников, занятых выполнением обязательного минимума работ (услуг).

Коллективным договором, соглашением или соглашениями, достигнутыми в ходе разрешения коллективного трудового спора, могут быть предусмотрены компенсационные выплаты работникам, участвующим в забастовке.

Работникам, не участвующим в забастовке, но в связи с ее проведением не имевшим возможности выполнять свою работу и заявившим в письменной форме о начале в связи с этим простоя, оплата простоя не по вине работника производится в порядке и размерах, которые предусмотрены настоящим Кодексом. Работодатель имеет право переводить указанных работников на другую работу в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

Коллективным договором, соглашением или соглашениями, достигнутыми в ходе разрешения коллективного трудового спора, может быть предусмотрен более льготный порядок выплат работникам, не участвующим в забастовке, чем предусмотренный настоящим Кодексом.

Комментарий к статье 414 ТК РФ

По общему правилу неисполнение трудовых обязанностей работником может повлечь за собой дисциплинарную ответственность. Часть 1 комментируемой статьи содержит ряд важных гарантий для работников, принимающих участие в забастовке. Презюмируется, что такое участие не может рассматриваться в качестве нарушения трудовой дисциплины, следовательно, не может являться основанием для расторжения трудового договора. Исключение из данного правила предусмотрено ч. 6 ст. 413 ТК, в которой говорится о том, что в случае признания судом забастовки незаконной работники обязаны приступить к работе на следующий день после вручения копии решения суда органу, возглавляющему забастовку.

При этом не имеет значения мотивировка привлечения к ответственности: даже если работодатель утверждает, что дисциплинарное взыскание наложено на бастующего работника не в связи с его участием в забастовке, а по иным причинам, такое взыскание не является законным.

В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи за бастующими работниками сохраняется место работы и должность. Эта норма фактически запрещает наем работников для замены бастующих на постоянной основе.

Во время осуществления забастовки работодатель имеет право не выплачивать бастующим работникам заработную плату. В разных странах мира для поддержания средств к существованию бастующих работников практикуется осуществление профсоюзных выплат на время участия в забастовке. Возможно также достижение соглашения в ходе коллективных переговоров или коллективного трудового спора о том, что работодатель будет выплачивать всю или часть заработной платы бастующих работников.

В ч. 5 комментируемой статьи указывается, что такие компенсационные выплаты могут осуществляться, если они предусмотрены коллективным договором, соглашением или соглашениями, достигнутыми сторонами в ходе разрешения коллективного трудового спора. В данном случае какого-либо дополнительного согласия со стороны работодателя требоваться не может.

В отношении работников, осуществляющих выполнение минимальных работ (услуг), в ч. 4 комментируемой статьи устанавливается правило, согласно которому такие работники имеют право на получение заработной платы.

В том случае, если работник, не желающий участвовать в забастовке, фактически лишен возможности работать вследствие забастовки других работников, его простой оплачивается на основании ч. 6 ст. 414 ТК в размере не менее 2/3 тарифной ставки (оклада), как предусмотрено ч. 2 ст. 157 ТК. Оплата простоя в данном случае производится, только если работник в письменном виде предупредил работодателя о начале простоя.

Другой комментарий к статье 414 ТК РФ

1. Забастовка представляет собой способ защиты прав работников в случае их нарушения или ущемления. В связи с этим возникает необходимость предоставления работникам, участвующим в забастовке, специальных гарантий, не допускающих ухудшения их правового положения. При этом следует учитывать, что забастовка должна быть законной, т.е. не подпадать под действие специальных предписаний ст.413 ТК РФ. В случае соблюдения указанных условий работодатель обязан обеспечить соблюдение в отношении работника, участвующего в забастовке, следующих гарантий:

- не допускается привлечение к дисциплинарной ответственности за участие в забастовке либо отказ в течение данного периода от осуществления трудовой функции;

- сохранение места работы и среднего заработка по данному месту. Поскольку трудовые отношения сохраняются в течение всего периода проведения забастовки, то работнику гарантируется сохранение положения, существовавшего до начала забастовки;

- предоставление компенсационных выплат, если таковые предусмотрены ЛНА. Однако в данном случае следует отметить, что речь идет о компенсационном характере выплат, что требует определения предмета такой компенсации: невыход на работу; нарушение трудовых прав и т.п. Абстрактный характер предписания комментируемой статьи фактически нивелирует значение таких выплат.

2. Специальные гарантии закон устанавливает для работников, которые не принимают участие в забастовке. По общему правилу, такие работники должны продолжать трудовую деятельность в общем порядке. Однако взаимосвязанность трудовой деятельности, цикличность производственного процесса зачастую лишают возможности осуществления трудовых функций отдельных работников, например, в силу отсутствия необходимых деталей и т.п.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что в период проведения забастовки ряд работников лишен возможности работать в общем порядке. В соответствии с положениями ТК РФ такое состояние характеризуется как простой, причем по вине работодателя, который не достиг согласия со своими работниками по отдельным вопросам их трудовой деятельности. В соответствии с ч.1 ст.157 ТК РФ время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. В связи с этим работники, не участвующие в забастовке, но лишенные возможности осуществлять свою трудовую деятельность, вправе рассчитывать на выплату указанной части заработной платы.

Данные гарантии являются минимальными нормативными гарантиями, которые могут быть дополнены и расширены самим работодателем в рамках ЛНА, в первую очередь, в коллективном договоре. Однако такое расширение является правом работодателя, а не его обязанностью и может быть реализовано исключительно по собственной инициативе работодателя или в рамках взаимодействия с трудовым коллективом.

3. Предоставление специальных гарантий работникам в период проведения забастовки не может рассматриваться в качестве ограничения прав и свобод работодателя. В частности, закон предусматривает возможность невыплаты заработной платы работникам за период их участия в забастовке, поскольку фактически трудовая деятельность в указанный период ими не осуществлялась. Наиболее характерна реализация указанного условия применительно к деятельности работников со сдельной оплатой труда.

Однако реализация данного права работодателя сопряжена с рядом особенностей. В частности, его реализация недопустима в отношении работников, выполняющих обязательный минимум работ (услуг), например, работников, обеспечивающих теплоснабжение зданий и помещений в зимний период и т.п. Следует обратить внимание, что реализация указанного права никоим образом не ограничивает право работника на участие в забастовке, а лишь позволяет лишить его части заработка, поскольку оплата производится за труд, который в период забастовки таким работником не осуществляется.

Решение об объявлении забастовки принимается собранием (конференцией) работников организации (филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения), индивидуального предпринимателя по предложению представительного органа работников, ранее уполномоченного ими на разрешение коллективного трудового спора.

Решение об участии работников данного работодателя в забастовке, объявленной профессиональным союзом (объединением профессиональных союзов), принимается собранием (конференцией) работников данного работодателя без проведения примирительных процедур.

Собрание работников данного работодателя считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа работников. Конференция работников данного работодателя считается правомочной, если на ней присутствует не менее двух третей делегатов конференции.

Работодатель обязан предоставить помещение и создать необходимые условия для проведения собрания (конференции) работников и не имеет права препятствовать его (ее) проведению.

Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины работников, присутствующих на собрании (конференции). При невозможности проведения собрания (созыва конференции) работников представительный орган работников имеет право утвердить свое решение, собрав подписи более половины работников в поддержку проведения забастовки.

В период рассмотрения коллективного трудового спора примирительной комиссией работниками может быть однократно проведена часовая предупредительная забастовка. Проведение предупредительной забастовки допускается при рассмотрении коллективного трудового спора на локальном уровне социального партнерства после трех календарных дней работы примирительной комиссии с предупреждением работодателя в письменной форме не позднее чем за два рабочих дня, а при рассмотрении коллективного трудового спора на иных уровнях социального партнерства - после четырех календарных дней работы примирительной комиссии с предупреждением работодателя в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.

При проведении предупредительной забастовки орган, ее возглавляющий, обеспечивает минимум необходимых работ (услуг) в соответствии с настоящим Кодексом.

О начале предстоящей забастовки работодатель должен быть предупрежден в письменной форме не позднее чем за пять рабочих дней. О начале забастовки, объявленной профессиональным союзом (объединением профессиональных союзов), объединение работодателей, иные представители работодателей, определенные в соответствии со статьей 34 настоящего Кодекса, должны быть предупреждены в письменной форме не позднее чем за семь рабочих дней.

В решении об объявлении забастовки указываются:

перечень разногласий сторон коллективного трудового спора, являющихся основанием для объявления и проведения забастовки;

дата и время начала забастовки, предполагаемое количество участников. При этом забастовка не может быть начата позднее двух месяцев со дня принятия решения об объявлении забастовки;

наименование органа, возглавляющего забастовку, состав представителей работников, уполномоченных на участие в примирительных процедурах;

предложения по минимуму необходимых работ (услуг), выполняемых в период проведения забастовки работниками организации (филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения), индивидуального предпринимателя.

Работодатель предупреждает о предстоящей забастовке соответствующий государственный орган по урегулированию коллективных трудовых споров.

В случае, когда забастовка не была начата в срок, определенный решением об объявлении забастовки, дальнейшее разрешение коллективного трудового спора осуществляется в порядке, установленном статьей 401 настоящего Кодекса.

Комментарий к ст. 410 TК РФ

1. Процесс объявления забастовки регламентирован законом, нарушение требований которого может привести к признанию судом забастовки незаконной (см. комментарий к ст. 414 ТК).

2. В числе таких требований - правомочность собрания (конференции) представителей работников принимать решение о проведении забастовки (содержание которого определяется законом), заблаговременное предупреждение работодателя и соответствующего государственного органа по урегулированию коллективных трудовых споров о предстоящей забастовке, соблюдение сроков, определенных для ее начала, и др.

3. При проведении часовой предупредительной забастовки должно быть обеспечено соблюдение минимума необходимых работ (услуг) - см. комментарий к ст. 412 ТК.

4. Если забастовка не была начата в срок, указанный в решении об объявлении забастовки, то проведение ее будет незаконным, поэтому стороны должны осуществлять дальнейшее разрешение коллективного трудового спора с использованием примирительных процедур, установленных ст. 401 ТК (см. комментарий к данной статье).

Судебная практика по статье 410 TК РФ

Согласно Трудовому кодексу РФ требования, выдвинутые работниками и (или) представительным органом работников организации (филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения), утверждаются на соответствующем собрании (конференции) работников. Требования работников излагаются в письменной форме и направляются работодателю (ст. 399 ТК РФ). Решение об объявлении забастовки принимается собранием (конференцией) работников организации (филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения) по предложению представительного органа работников, ранее уполномоченного работниками на разрешение коллективного трудового спора. Решение об объявлении забастовки, принятое профессиональным союзом (объединением профессиональных союзов), утверждается для каждой организации собранием (конференцией) работников данной организации. При невозможности проведения собрания (созыва конференции) работников представительный орган работников имеет право утвердить свое решение, собрав подписи более половины работников в поддержку проведения забастовки (ст. 410 ТК РФ).

Учитывая данные обстоятельства, основываясь на предписаниях ст. ст. 398, 399, 410 Трудового кодекса РФ, суд пришел к верному выводу об отсутствии в рассматриваемом случае коллективного характера спора применительно к требованиям трудового законодательства.

Обязательным признаком, характеризующим коллективный трудовой спор, как указывалось выше, является его предмет: условия труда, которые установлены или могут быть установлены работодателем.

Доводы кассационной жалобы о том, что трудовой коллектив в нарушение ст. 410 Трудового кодекса РФ об окончании забастовки работодателя письменно не предупредил, являются необоснованными и не могут служить поводом к отмене законного и обоснованного решения суда.

Обязанности работников предупреждать работодателя в письменной форме об окончании забастовки данная норма не содержит. В соответствии с ее ч. 8 в решении об объявлении забастовки указывается лишь предполагаемая продолжительность забастовки.

Согласно части 1 статьи 410 ТК РФ решение об объявлении забастовки, принятое профессиональным союзом, утверждается для каждой организации собранием (конференцией) работников данной организации. В силу части 2 статьи 410 ТК РФ собрание (конференция) работников считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа работников (делегатов конференции).

Вывод суда о том, что забастовка была объявлена и проведена с нарушением установленных сроков предупреждения работодателя о начале предстоящей забастовки, подтверждается материалами дела и является правильным, поскольку в соответствии с ч. 7 ст. 410 Трудового кодекса РФ о начале предстоящей забастовки работодатель должен быть предупрежден в письменной форме не позднее чем за десять календарных дней. Соблюдение указанного срока является обязательным условием при объявлении и проведении забастовки, поскольку в этот срок должен быть согласован необходимый минимум работ. В данном случае требование закона о соблюдении срока предупреждения работодателя о предстоящей забастовке было нарушено. Как правильно установлено судом и не оспаривалось ответчиками, о забастовке работодатель был извещен в день ее проведения, что лишило возможности работодателя согласовать необходимый минимум работ, в результате чего произошла задержка вылетов рейсов и предприятию причинены убытки.

Обращается внимание на то, что нарушены предписания статьи 410 Трудового кодекса Российской Федерации, поскольку предупреждение об объявлении предупредительной забастовки было получено работодателем позднее трех рабочих дней до ее начала.

Решением Рязанского областного суда от 10 июля 2007 года заявленные требования удовлетворены, предупредительная забастовка, проведенная 21 мая 2007 года в период с 9 до 10 часов по решению конференции работников ОАО "Михайловцемент" от 15 мая 2007 года, признана незаконной.

Истец по отношению к трудовому коллективу АФ ГУДП "ЗСА" является работодателем, и все решения по поводу предстоящей забастовки, проводимой его работниками, по смыслу статьи 410 Трудового кодекса Российской Федерации, в первую очередь затрагивают интересы работодателя. Поэтому все требования, предусмотренные как названным Федеральным законом, так и Федеральным законом "О порядке разрешения коллективных трудовых споров", должны были быть соблюдены при принятии оспариваемого решения.

Статьей 410 ТК РФ предусмотрено, что решение об объявлении забастовки принимается собранием (конференцией) работников организации (филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения), индивидуального предпринимателя по предложению представительного органа работников, ранее уполномоченного ими на разрешение коллективного трудового спора.

Буквальное толкование слов и выражений, содержащихся в данной норме, позволяет сделать заключение о том, что законодатель предусмотрел именно общее, совместное присутствие работников на собрании (либо их представителей на конференции) для решения вопроса об объявлении забастовки, что исключает поэтапное (посменное) принятие такого решения.

Представители Горно-металлургического профсоюза России, привлеченного по делу в качестве третьего лица на стороне ответчиков, в судебном заседании пояснили, что исковые требования истца не подлежат удовлетворению, поскольку в трудовом коллективе ОАО "СУБР" не было обсуждения вопроса об объявлении забастовки, отсутствует организационное единство работников, принимавших участие в акции. В данном случае в силу требований ст. ст. 398, 399, 410 Трудового кодекса Российской Федерации отсутствуют коллективный характер трудового спора и забастовка, поскольку коллективный трудовой спор характеризуется коллективным характером, когда одной стороной выступает коллектив, и особым предметом разногласий.

Порядок объявления забастовки определен в ст. 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 года N 175-ФЗ "О порядке разрешения коллективных трудовых споров" (с изменениями от 6 ноября и 30 декабря 2001 года) и ст. 410 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми решение об объявлении забастовки принимается собранием (конференцией) работников организации (филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения) по предложению представительного органа работников, ранее уполномоченного работниками на разрешение коллективного трудового спора. Решение об объявлении забастовки, принятое профессиональным союзом (объединением профессиональных союзов), утверждается для каждой организации собранием (конференцией) работников данной организации. Собрание (конференция) работников считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа работников (делегатов конференции). Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины работников, присутствующих на собрании (конференции).

Согласно статье 410 Трудового кодекса РФ решение об объявлении забастовки принимается собранием (конференцией) работников организации по предложению представительного органа работников, ранее уполномоченного ими на разрешение коллективного трудового спора.

Конференция работников данного работодателя считается правомочной, если на ней присутствует не менее двух третей делегатов конференции.

Право на забастовку и его реализация

Забастовка – это временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора (ч. 4 ст. 398 Трудового кодекса РФ).

Право на забастовку

Забастовка – крайняя, исключительная мера разрешения коллективного трудового спора. Право на забастовку, как способ разрешения коллективного трудового спора, признано Конституцией РФ. Это право относится к одному их основных прав и свобод человека и гражданина и может быть реализовано только с использованием установленных федеральным законом правил.

В отличие от примирительных процедур разрешения коллективного трудового спора забастовка – ультимативное действие работников, давление на работодателя, чтобы путем временного прекращения работы добиться выполнения своих требований, не урегулированных в примирительных процедурах.

Забастовка – завершающий, последний этап разрешения коллективного трудового спора (если на предыдущих этапах соглашение не достигнуто). Она может быть организована работниками или их представителями в случаях, если:

Примирительные процедуры не привели стороны к соглашению по трудовому спору.

Работодатель уклоняется от примирительных процедур.

Работодатель не выполняет соглашение, достигнутое в ходе разрешения коллективного трудового спора.

В этих и других предусмотренных законом случаях работники вправе приступить к забастовке. Представители работодателя не вправе организовывать забастовку и принимать в ней участие.

Право на забастовку может быть ограничено в исключительных случаях, установленных федеральным законом. Задача сбалансированности интересов бастующих работников и интересов общества решается в соответствии со статьей 55 Конституции РФ, в силу которой права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Кроме того, право на забастовку может быть ограничено федеральным законом.

В соответствии с трудовым законодательством (ст. 409 ТК РФ) участие в забастовке является добровольным и никто не может быть принужден к участию или отказу от участия в забастовке, иначе принуждающие лица несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность. Добровольность участия в забастовке является одним из основных условий ее правомерности, которое отражено в самом понятии забастовки.

Орган, возглавляющий забастовку

Правом объявления забастовки обладают работники организации (филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения), индивидуального предпринимателя, либо работники, являющиеся членами профсоюзной организации, путем принятия решения на собрании (конференции). Объявление забастовки работниками цеха, участка, отдела, бригады и т.п., не являющихся обособленными подразделениями организации, следует признать неправомерным.

Собрание (конференция) работников принимает решение об объявлении забастовки, а также об основных условиях ее проведения (дате и времени начала забастовки, ее продолжительности и т.д.). Закон не устанавливает специальных требований к процедуре голосования – тайное или открытое. Эти вопросы решаются собранием. Решение оформляется в письменной форме.

Ни представительные органы работников, ни специально созданный орган, возглавляющий забастовку, не могут определять условия ее проведения.

Решение об объявлении забастовки на уровне выше организации принимается профсоюзом (объединением профсоюзов), но затем должно быть утверждено на собрании (конференции) работников для каждой организации в отдельности. Исходя из этого можно заключить, что забастовка может проводиться только в тех организациях, работники которых приняли решение об утверждении решения собрания (конференции) об объявлении забастовки.

Работодатель не может препятствовать проведению собрания (конференции) работников по поводу объявления забастовки. Наоборот, согласно ч. 4 ст. 410 Трудового кодекса РФ работодатель обязан предоставить для собрания (конференции) помещение и создать необходимые условия для проведения этого собрания (конференции).

Трудовой кодекс РФ в ч. 6 ст. 410 предусматривает право работников на проведение часовой предупредительной забастовки при рассмотрении коллективного трудового спора на локальном уровне социального партнерства после трех календарных дней работы примирительной комиссии с предупреждением работодателя в письменной форме не позднее чем за два рабочих дня, а при рассмотрении коллективного трудового спора на иных уровнях социального партнерства – после четырех календарных дней работы примирительной комиссии с предупреждением работодателя в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. Орган, ее возглавляющий, обязан обеспечить минимум необходимых работ (услуг) во время ее проведения.

Предупредительная забастовка представляет собой особую акцию, цель которой – продемонстрировать готовность работников добиться удовлетворения своих требований. Прибегнуть к такой акции можно лишь один раз за все время рассмотрения коллективного трудового спора. Объявить предупредительную забастовку может представительный орган работников, участвующий в примирительных процедурах. Предупредительная забастовка может быть признана незаконной по основаниям, предусмотренным статьей 413 Трудового кодекса РФ.

На работодателя возлагается обязанность предупредить соответствующий государственный орган по урегулированию коллективных трудовых споров о предстоящей забастовке. Предупреждение необходимо для того, чтобы указанный государственный орган имел возможность своевременно оказать сторонам спора содействие в организации примирительных процедур.

Забастовку возглавляет орган, избранный общим собранием (конференцией) при объявлении забастовки, или соответствующий орган профсоюза.

Трудовой кодекс РФ не содержит норм о порядке формирования органа, возглавляющего забастовку. Он только называет этот орган представительным органом работников. При наличии в данной организации профсоюза, члены которого составляют не менее половины работников организации, забастовку возглавляет его выборный орган.

Права органа, возглавляющего забастовку

Основные права органа, возглавляющего забастовку, определены в ч. 2 ст. 411 ТК РФ. В частности, этому органу законодательством предоставлены полномочия, необходимые при разрешении коллективного трудового спора.

Орган, возглавляющий забастовку, имеет право:

По собственной инициативе созывать собрания (конференции) работников, где могут решаться вопросы, например, о приостановлении забастовки, организации выполнения минимума необходимых работ, о прекращении забастовки.

Требовать от работодателя (его представителя) предоставления информации по вопросам, затрагивающих интересы работников, в том числе по производственным, экономическим, хозяйственным, по предмету коллективного трудового спора.

Привлекать для дачи заключений по возникающим вопросам специалистов, например, в области права, экономики, финансов, техники.

Принимать решение о приостановке забастовки.

Принимать решение о возобновлении забастовки.

Приостановка забастовки

Орган, возглавляющий забастовку, имеет право приостановить забастовку. Такое решение принимается по причинам, которые, по мнению этого органа, являются важными, например, урегулирование принципиальных вопросов спора, принятие совместного решения о проведении переговоров.

Специальных условий, которые должны служить основанием приостановки забастовки, трудовое законодательство не предусматривает. Забастовка может быть приостановлена на определенное время, на неопределенное время либо время возобновления забастовки может быть увязано с невыполнением работодателем (его представителем) определенных условий, поставленных органом, возглавляющим забастовку.

Если забастовка приостановлена на определенное время и в решении органа, возглавляющего забастовку, об этом указано, то принятие отдельного решения о продолжении забастовки не требуется. Если забастовка была приостановлена на неопределенное время, то для ее возобновления необходимо принять решение о возобновлении.

О возобновлении забастовки работодатель (его представитель) и соответствующий государственный орган по урегулированию коллективных трудовых споров должны быть предупреждены в письменной форме не позднее чем за два рабочих дня, а о возобновлении забастовки, объявленной профессиональным союзом (объединением профессиональных союзов), объединение работодателей, иные представители работодателей, соответствующий государственный орган по урегулированию коллективных трудовых споров – не позднее чем за 3 (три) рабочих дня.

Следовательно, в зависимости от конкретных обстоятельств орган, возглавляющий забастовку, принимает решение о приостановке забастовки по собственному усмотрению, руководствуясь сложившимися обстоятельствами при разрешении конкретного коллективного трудового спора.

Обычно приостановка забастовки связана с активизацией переговоров с работодателем, появлением возможности достичь согласия и урегулировать коллективный трудовой спор. Приостановка забастовки может иметь место также для выполнения общественно необходимых работ.

Орган, возглавляющий забастовку, прекращает свою деятельность с окончанием забастовки, по достижении соглашения спорящих сторон или с признанием судом забастовки незаконной.

Обязанности сторон коллективного трудового спора в ходе забастовки

При проведении забастовки коллективные переговоры сторон должны быть продолжены до разрешения их трудового спора путем примирительных процедур. В период забастовки работодатель, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и орган, возглавляющий забастовку, должны принять все меры по обеспечению общественного порядка, сохранности имущества организации и работников, обеспечению работы непрерывно действующих участков и производства, машин, оборудования, остановка которых представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

В организациях, филиалах, представительствах, иных обособленных структурных подразделениях, у индивидуального предпринимателя деятельность которых связана с безопасностью людей, обеспечением их здоровья и жизненно важным интересам общества, в каждой отрасли экономики России разрабатываются и утверждаются перечни минимума необходимых работ при забастовке. Их утверждают соответствующие федеральные органы исполнительной власти по согласованию с соответствующим общероссийским профсоюзом, а если в отрасли действует несколько общероссийских профсоюзов, то по согласованию со всеми ними. Порядок разработки и утверждения перечня необходимых работ при забастовке определяет Правительство РФ.

При определении видов работ, включаемых в минимум необходимых, закон указывает на два условия:

Включение определенных видов работ или услуг при забастовке должно быть увязано с вероятностью причинения вреда здоровью или угрозой жизни граждан.

В минимум необходимых работ или услуг при забастовке не могут быть включены работы или услуги, не предусмотренные соответствующими федеральными, региональными перечнями необходимых работ или услуг.

Разработка минимума необходимых работ или услуг на уровне организации, филиала или представительства, иного обособленного структурного подразделения, а также индивидуального предпринимателя определяется соглашением сторон коллективного трудового спора совместно с органом местного самоуправления в трехдневный срок с момента принятия решения об объявлении забастовки.

В случае недостижения соглашения между сторонами коллективного трудового спора и органом местного самоуправления по определению минимума необходимых работ или услуг, выполняемых в период проведения забастовки работниками организации, филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, соответствующий минимум необходимых работ или услуг устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ.

Утвержденный и не оспоренный в установленном порядке сторонами коллективного трудового спора перечень минимума необходимых работ или услуг обязателен для сторон коллективного трудового спора. Каждая сторона должна принимать меры по выполнению указанных в перечне работ услуг.

ЕЩЕ РАЗ О НОРМАТИВНОМ ОБОСНОВАНИИ

Компетентные ведомства уже выпустили письма, в которых нормами из разных нормативных правовых актов (НПА) обосновали законность отстранения от работы невакцинированных работников в некоторых сферах деятельности. Основные выводы содержатся:

• в письме Роструда от 13.07.2021 № 1811-ТЗ (далее — письмо Роструда № 1811-ТЗ);

Если кратко, то логика следующая:

Такая цепочка актов, на первый взгляд, кажется вполне логичной. Но юристы, разбираясь в хитросплетениях законодательных норм, видят в этой логике большую брешь. Непонимание вызывают три момента:

Почему, ссылаясь на п. 2 ст. 5 Федерального закона № 157-ФЗ, чиновники предпочли процитировать только часть нормы?

Ведь кроме фразы об отстранении[1] в этом же пункте есть продолжение:

Извлечение из Федерального закона № 157-ФЗ

Статья 5. Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики

2. Отсутствие профилактических прививок влечет:

Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

То есть под действие нормы об отстранении попадают далеко не все, а только лица, которые выполняют работы, связанные с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. И эти работы указаны в специальном Перечне[2], в котором нет ни продавцов, ни электриков, ни дворников.

Почему обязанность требовать у работника отказ от вакцинации переложена на работодателя?

Никакой закон, в т. ч. Трудовой кодекс РФ, такой обязанности не устанавливает. Вакцинация является одним из видов медицинского вмешательства[5], поэтому провести ее можно только с согласия гражданина[6].

Граждане имеют право отказаться от профилактических прививок[7]. Отказ от проведения медицинского вмешательства, в т. ч. профилактических прививок, оформляется в письменной форме[8]. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, как и отказ от такового — это медицинский документ, который подписывает не только пациент, но и врач[9].

Поэтому работник не обязан предоставлять письменный отказ от вакцинации работодателю — только врачу. Работодатель может лишь попросить его это сделать.

Почему работодатель должен принимать решение об отстранении?

В числе полномочий главных государственных санитарных врачей указаны[10] их права выносить мотивированные постановления:

• о временном отстранении от работы лиц, которые являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний и могут являться источниками распространения инфекционных заболеваний в связи с особенностями выполняемых ими работ или производства;

• проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям.

В изданных на сегодняшний день постановлениях главные санитарные врачи регионов воспользовались только одним правом: обязали работодателей организовать проведение профилактических прививок от коронавируса по эпидемическим показаниям.

Другим правом они не воспользовались. В постановлениях нет прямого указания на отстранение работников, отказавшихся от обязательной вакцинации против COVID-19. Поэтому законность отстранения работников от работы до момента внесения соответствующего пункта в Постановление Главного санитарного врача вызывает сомнение.

Тем не менее вышестоящие инстанции и контролирующие органы заставляют руководителей компаний под страхом наказания (санкции по ст. 6.3 КоАП РФ) отстранять непривитых работников от работы.

Расскажем, как сделать это максимально корректно.

КОГО ИЗ РАБОТНИКОВ ОТСТРАНЯТЬ

Прежде всего разберемся с процентами. В постановлениях главных санитарных врачей субъектов РФ указан конкретный процент работников компаний, для которых нужно обеспечить вакцинацию. Чаще это 60 %, но можно встретить 65 % (Санкт-Петербург), 70 % (Якутия), 80 % (Ленинградская область) и даже 90 % (Чеченская Республика). В некоторых регионах санитарные врачи вообще не указали этот процент (Дагестан, Волгоградская область), вероятно, имея в виду, что вакцинироваться должны все работники (т. е. 100 %).

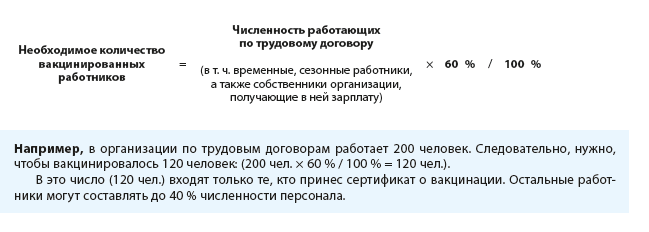

В Совместных разъяснениях чиновники показали, как рассчитывать процент уже вакцинированных работников. Используя эту информацию, выведем формулу для определения количества работников, которым необходимо сделать прививку (для 60 %):

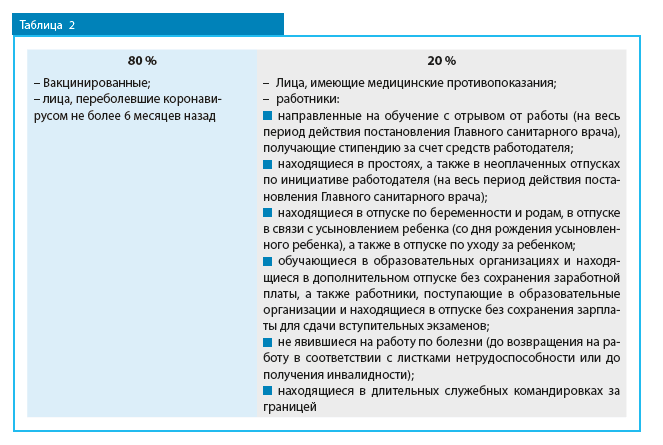

Кого можно отнести к оставшимся 40 %? Эту информацию также можно почерпнуть из Совместных разъяснений. Чиновники считают: чтобы стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19, необходимо обеспечить коллективный иммунитет на уровне не менее 80 % от списочного состава работников. Распределение должно быть следующим:

То есть в 40 % (те, у кого может отсутствовать сертификат о вакцинации) можно включить работников, указанных в правом столбце таблицы. Если таковых нет или набирается менее 40 %, в список на вакцинацию можно не включать работников, которые не контактируют с людьми напрямую, не подвергаются большому риску заражения и не станут причиной распространения инфекции (например, работающие дистанционно и на дому). Работодателю дано право самостоятельно определить, кто войдет в список работников, подлежащих вакцинации.

Обязательно ли отстранять от работы работников, отказавшихся от прививки, если план в 60 % вакцинированных уже выполнен?

Роспотребнадзор по г. Москве считает, что работники, попавшие в 40 % от общего штата работников подразделений, расположенных в городе Москве, не вакцинированные по различным причинам, допускаются к работе по усмотрению работодателя[11].

В разъяснениях на сайте мэра г. Москвы[13] читаем: «При осуществлении контроля исполнения работодателями постановления Главного государственного санитарного врача будет оцениваться только соблюдение требования о вакцинации установленного количества — не менее 60 процентов от общей численности.

ОТСТРАНЕНИЕ РАБОТНИКА ОТ РАБОТЫ

Процедура отстранения

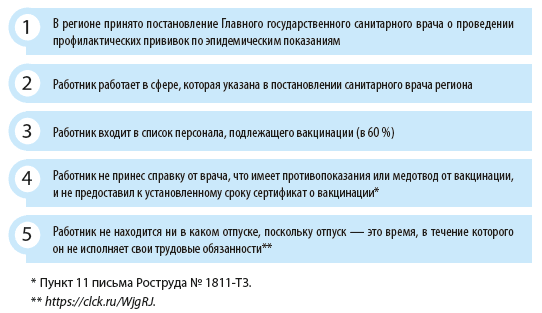

Процедура отстранения запускается, если выполняются следующие условия:

Трудовой кодекс РФ не регламентирует процедуру отстранения от работы. На практике применяется следующий порядок действий:

Кто вправе отстранить работника от работы?

Кто подписывает приказ об отстранении: руководитель организации или это может сделать руководитель подразделения?

Ответ на этот вопрос следует искать в должностных инструкциях, других локальных нормативных актах или трудовых договорах с руководителями подразделений: если в каком-либо из документов зафиксировано их право отстранять подчиненных от работы, эти должностные лица вправе издать соответствующие распоряжения.

В противном случае издавать приказ об отстранении вправе только руководитель организации.

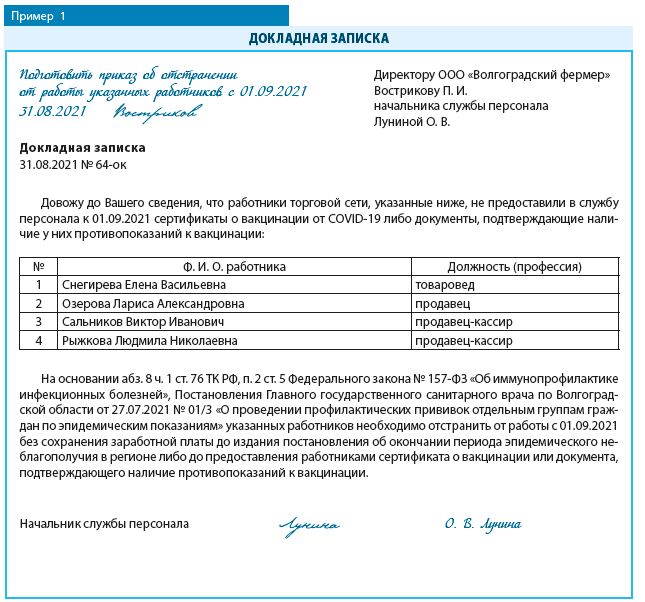

Но зафиксировать факт непредоставления работником сертификата о вакцинации или документов о противопоказаниях в акте или служебной (докладной) записке (пример 1) вправе руководитель структурного подразделения или начальник (сотрудник) кадровой службы.

Сроки отстранения

Сперва сделаем акцент на сроках отстранения:

Дата начала отстранения зависит от сроков проведения вакцинации, которые указаны в Постановлении Главного санитарного врача региона. Отстранить работника от работы можно только после окончания срока, который был предусмотрен для прохождения вторым компонентом вакцины[14].

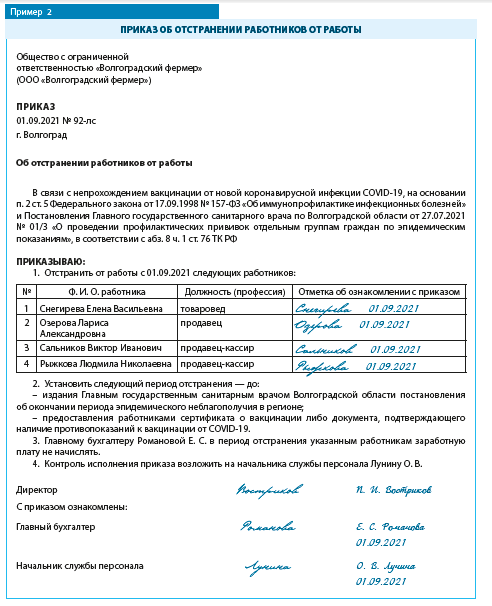

Особенности приказа об отстранении

Форма приказа об отстранении не унифицирована. Работодатель вправе разработать ее самостоятельно. В документе обязательно должны быть указаны:

• Ф. И. О. работника;

• основания, по которым он отстраняется от работы;

• срок отстранения (на период эпиднеблагополучия) [16] .

В качестве оснований отстранения авторы Совместных разъяснений советуют указывать в приказе следующие нормы:

• абзац 8 ч. 1 ст. 76 ТК РФ;

• пункт 2 ст. 5 Федерального закона № 157-ФЗ;

• постановление Главного санитарного врача региона.

В прошлом номере журнала мы приводили пример приказа об отстранении одного работника[17]. Но издать приказ можно и в отношении сразу нескольких работников (пример 2).

Работников, которые отстранены от работы, следует обязательно ознакомить с приказом. Если приказ издан в отношении нескольких человек, то визу ознакомления можно оформить таблицей.

АЛЬТЕРНАТИВА ОТСТРАНЕНИЮ ОТ РАБОТЫ

К счастью, она есть. Правда, ведомства и здесь не пришли к единому мнению. В своих Рекомендациях Минтруд России и Роспотребнадзор отмечают, что вместо отстранения работника можно перевести на дистанционную работу:

Извлечение из Рекомендаций

7. В случае, если трудовая функция может быть выполнена дистанционно, работодатель вправе предложить работнику выполнение работы дистанционно[18] либо по собственной инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации. Таким правом преимущественно необходимо воспользоваться в отношении работников, имеющих противопоказания к проведению профилактической прививки.

В свою очередь, Роструд не считает перевод на дистанционную работу альтернативой отстранению[19], зато не против, если вместо отстранения работнику будет предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск[20]. Более того, работодатель не вправе отказывать работнику в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренного графиком отпусков, по причине того, что работник не сделал прививку от коронавирусной инфекции[21].

Если в период отстранения у работника появляется право уйти в отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком, такой отпуск должен быть ему предоставлен.

С момента предоставления отпуска период отстранения прерывается.

[…] Один из сотрудников категорически отказывается делать прививку, с 15.07.2021 мы обязаны отстранить работника от работы, но с 02.08.2021 согласно графику отпусков она написала заявление на предоставление ей ежегодного оплачиваемого отпуска. Можем ли мы во время отстранения от работы предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск или мы должны ее отстранить до отпуска, а после отпуска отстранить заново?

Отстранение от работы не препятствует реализации права отстраненного работника на очередной отпуск. Во время отпуска работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, поэтому после ухода в отпуск его отстранение от работы не производится. Если период повышенной готовности в субъекте РФ не будет прекращен, по окончании отпуска работник не может быть допущен к работе.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ

Отстранение от работы ведет к неблагоприятным последствиям как для работника, так и для работодателя.

Последствия для работника:

• в первую очередь работник теряет заработок, поскольку заработная плата ему не начисляется в течение всего периода отстранения. Однако он вправе устроиться по совместительству в другую организацию, для работников которой вакцинация необязательна. Правда, рабочее время совместителя ограничено (его продолжительность не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников)[23]. Соответственно, ограничена и заработная плата;

• работник теряет право получить пособие по нетрудоспособности, если заболеет сам или его ребенок в период отстранения[24] (это правило не касается оплаты отпуска по беременности и родам, несмотря на то что основанием для оплаты данного отпуска является листок нетрудоспособности);

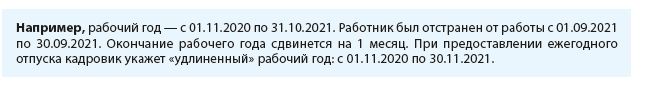

• период отстранения без уважительных причин не входит в стаж, дающий право на ежегодный отпуск[25]. Это значит, что окончание текущего рабочего года работника и начало следующего сдвинется на количество дней отстранения;

• период отстранения не входит в пенсионный страховой стаж, так как заработная плата за этот период не начислялась и, соответственно, страховых взносов тоже не было.

Последствия для работодателя:

• в коллективах резко повысилась вероятность возникновения конфликтов, связанных с вопросами вакцинации;

• появился риск получить штраф до полумиллиона руб. или наказание в виде приостановления деятельности по ст. 6.3 КоАП РФ

• и самое главное — отсутствие работников негативно сказывается на выполнении всех бизнес-процессов. И это главная проблема, поскольку быстро найти аналогичных (вакцинированных!) специалистов проблематично. А отзывать из отпусков работников, которые могли бы заменить отстраненных, нельзя без их согласия. Более того, не допускается отзывать из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда[26].

Варианты замены отстраненных работников:

– оформить поручение дополнительной работы оставшимся работникам (т. е. распределить между ними функционал отстраненных) путем совмещения должностей, расширения зоны обслуживания или увеличения объема работ[27] с доплатой;

– заключить срочный трудовой договор по совместительству с одним из работников организации, который не был отстранен, или с вакцинированным работником другой организации;

– заключить срочный трудовой договор на период временного отсутствия отстраненного работника со сторонним специалистом, у которого есть сертификат или справка о противопоказаниях.

Если в организации проводится сокращение численности или штата, отстранение сокращаемых работников не является препятствием для продолжения этой процедуры[28].

Также чиновники поясняют, что:

• в отношении работников, которые подлежат отстранению, нельзя объявить простой;

• если отстранение работников, не прошедших обязательную вакцинацию, обусловило временную приостановку работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера для других работников и работодатель не нашел отстраненным работникам замены, он обязан объявить простой[29].

Авторы ответа не написали, как должен оплачиваться простой в указанном случае[30]. Полагаем, его следует квалифицировать как простой по вине работодателя, поскольку руководство не смогло укомплектовать штат персоналом. Поэтому время простоя остальных работников подлежит оплате в размере 2/3 средней заработной платы.

ВЫВОДЫ:

1. Необходимость отстранять от работы невакцинированных работников — реалии сегодняшнего дня. Важно оформить все документы об отстранении корректно, руководствуясь не только нормативными актами, но и разъяснениями чиновников.

2. Приказ об отстранении можно издать, если соблюдены все необходимые условия. Начало срока отстранения следует сверить с постановлением Главного санитарного врача своего региона (дата, до которой работники должны вакцинироваться вторым компонентом). Срок окончания отстранения должен быть четко фиксируемым.

3. Если возможно, замените отстранение альтернативными действиями: переведите работников на удаленную работу, предоставьте ежегодные отпуска. От того, как поведет себя работодатель в этих сложных обстоятельствах, будет зависеть дальнейшее взаимодействие с персоналом.

[1] Выделена в таблице полужирным шрифтом. — Прим. автора.

[3] Приложение № 2 к Приказу № 125н.

[4] Пункт 1 ст. 5 Федерального закона № 157-ФЗ.

[6] Пункт 2 ст. 11 Федерального закона № 157-ФЗ.

[7] Пункт 1 ст. 5 Федерального закона № 157-ФЗ.

[8] Пункт 3 ст. 5 Федерального закона № 157-ФЗ.

[9] Часть 7 ст. 20 Федерального закона № 323-ФЗ.

[11] Письмо Роспотребнадзора по г. Москве от 09.07.2021 № 77-00-02/ОК-44157-2021.

[14] Пункт 4 письма Роструда № 1811-ТЗ.

[16] Пункт 6 Рекомендаций действий для работодателей при принятии главными санитарными врачами субъектов Российской Федерации решений о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям (опубликованы вместе с Совместными разъяснениями; далее — Рекомендации).

[17] Славинская А. Н. Проведение вакцинации: документируем выполнение обязанности // Кадровые решения. 2021. № 8. С. 55.

Читайте также: