Срок исковой давности по иску о возмещении убытков причиненных самовольным занятием земельного

Обновлено: 25.06.2024

В спорах о самовольном строительстве исковая давность — важный момент.

В этой статье не найдёте: что такое исковая давность, какие бывают виды сроков, как восстановить пропущенный срок и прочих общих моментов.

Только об исковой давности по сносу самовольных построек и только важное.

Вспомним четыре основания

Чтобы суд признал постройку самовольной, достаточно одного из четырёх условий:

- Первое условие — построили на земельном участке, который не получили в установленном порядке

- Второе условие — построили на участке, не предназначенном для строительства

- Третье основание — построили без разрешения и согласований

- Четвёртое основание — построили с нарушением градостроительных и строительных норм и правил

Соблюдение одного условия = одно основание для сноса, и этого достаточно

Соблюдаются два условия — два основания, три условия — три основания, четыре условия — все возможные основания.

Исковая давность зависит от основания

В первую очередь нужно смотреть, по какому основанию истец просит признать постройку самовольно возведённой.

Например, истец утверждает, что ответчик возвёл строение:

- Без согласований и разрешительной документации

- На земельном участке, не предназначенном для строительства — с нарушением вида разрешённого использования

В таком случае требования заявлены по второму и третьему основаниям.

Дело в том, что к требованиям по этим двум основания применяется исковая давность.

Однако есть две правовые ситуации, когда исковая не применяется

Это возможно, если иск предъявлен по первому или четвёртому основанию (или по обоим сразу), но при определённых условиях.

Об этом дальше, разберём подробно. Также рассмотрим, что будет если в иске два основания: по одному — давность применяется, по другому — нет (например, второе и четвёртое).

Поэтому основание иска в таких спорах — это важно

Важное наследие Высшего Арбитражного Суда РФ

Ещё в 2010 году Высший Арбитражный Суд РФ выпустил обзор по некоторым вопросам применения статьи 222 ГК РФ.

Обзор оформлен информационным письмом от 09 декабря за номером 143.

В 2014 году Высший Арбитражный Суд РФ упразднили, его полномочия передали Верховному Суду РФ.

Однако большинство его разъяснений применяются и на сегодняшний день.

Интересны пункты 6 и 7 информационного письма

В этих пунктах приводятся две правовые ситуации, когда исковая давность не распространяется на требования по сносу самовольной постройки.

В 2016 году Верховный Суд РФ в обзоре судебной практики № 3 сослался на эти два пункта информационного письма, чем лишний раз подтвердил позицию ВАС РФ.

Первая ситуация, когда исковая давность не применяется (пункт 6 письма)

В этом пункте информационного письма рассмотрена правовая ситуация, где соблюдены два условия:

- Построили на земельном участке истца (собственника) без его согласия

- Истец владеет этим участком

У соседа нет согласия, участок в вашем владении

Владение — одна из трёх составляющих права собственности (владение, пользование и распоряжение). Эту часть можно передать, оставаясь собственником.

Владеть = фактически обладать вещью

Требования владеющего землёй собственника по сносу самовольной постройки — это по сути требование об устранении нарушения права, не соединённого с лишением владения земельным участком.

А это уже негаторный иск, исковая давность не применяется

Что же, если собственник не давал согласия на возведение постройки, но и не владеет (фактически не обладает) участком?

В этом случае вопрос о законности возведения постройки может быть разрешён только:

- В рамках иска об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения

- Либо после удовлетворения такого иска

Истребование из незаконного владения — это виндикационный иск

Срок исковой давности по виндикационному иску — три года. Соответственно требование невладеющего собственника о сносе также может быть предъявлено в течение этих трёх лет.

Вторая ситуация, когда исковая давность не применима (пункт 7 письма)

Несоблюдение градостроительных и строительных норм и правил — четвёртое основание для признания строения самовольной постройкой.

Нарушения могут быть разными: одни малозначительны и их легко устранить, другие — существенные и нет ничего лучшего, чем снести.

При рассмотрении дел по сносу незаконных построек значение имеют именно существенные нарушения.

Существенные или нет — определяет эксперт

Основным критерием существенности выступает наличие угрозы жизни и здоровью граждан.

От ответа на вопрос, создаёт ли постройка такую угрозу, зависит многое.

Какое же строение считать опасным для пребывания людей?

На этот вопрос опять же ответил Высший Арбитражный Суд РФ.

Строение с существенными нарушениями градостроительных и строительных норм и правил создаёт угрозу жизни и здоровью граждан.

Только представьте, в строении или около него могут пострадать или даже погибнуть люди, а суд отказывает в иске о сносе по причине истечения срока исковой давности.

Одномоментно защита прав ответчика превращается в своего рода попустительство, допущение угрозы в отношении неограниченного круга граждан.

Конечно же суды не могут допустить этого

Поэтому на требования о сносе опасной для жизни и здоровья самовольной постройки исковая давность не распространяется.

В других случаях — три года, но с какого момента

В остальных правовых ситуациях применяется общий срок исковой давности — три года.

Отсчитать их не трудно, сложнее другое.

С какого дня отсчитывать эти три года?

Срок исковой давности исчисляют со дня, когда истец узнал или должен был узнать:

- О нарушении своего права

- О том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права

Здесь нужен юридический анализ и оценка обстоятельств

Львиная доля споров о самострое проходит с участием публично-правовых образований — собственников земельных участков, не находящихся в частной собственности.

К публично-правовым образованиям относят Российскую Федерацию, её субъекты, муниципальные образования.

Узнать о нарушении своих прав они могут только в лице уполномоченных органов.

Трёхгодичный срок исчисляют со дня, когда органы публично-правового образования узнали или в силу возложенных на них полномочий должны были узнать о нарушении и нарушителе.

На примере Москвы

Магазин расположен на арендованном земельном участке.

Собственник участка — город Москва (субъект, публично-правовое образование).

Собственник магазина — предприниматель, арендует землю у собственника.

В ходе обследования земельного участка Госинспекция по недвижимости города Москвы выявила несогласованную капитальную пристройку к магазину.

В отношении предпринимателя составили протокол, вынесли постановление о привлечении к административной ответственности, назначили наказание в виде штрафа.

Несмотря на то, что инспекция государственная, она является органом исполнительной власти города Москвы, выполняет полномочия собственника в части контроля за использованием земель, находящихся в собственности города Москвы.

Получается, что публично-правовое образование — город Москва — узнало о нарушении своего права в день обследования инспекцией земельного участка.

Первый день срока исковой давности = следующий календарный день после обследования

В арбитражный суд с иском о признании пристройки самовольной и сносе обратился другой орган исполнительной власти города Москвы — Департамент городского имущества города Москвы.

Именно на него возложены такие функции — представлять интересы города в судах по вопросам самостроя.

Что если, второе и четвёртое

Может так получиться, что требования о признании строения самовольной постройкой заявлены по нескольким основаниям.

Например, по второму и четвёртому:

- На участке нельзя было строить, это не предусмотрено видом разрешённого использования

- При строительстве нарушили строительные нормы и правила, вследствие этого постройка создаёт угрозу жизни и здоровью граждан

По одному основанию — три года, по другому — исковая давность не действует

Дело в том, что исковая давность применяется к требованиям, а не к основаниям.

Истец просит признать строение самовольной постройкой — это его требование.

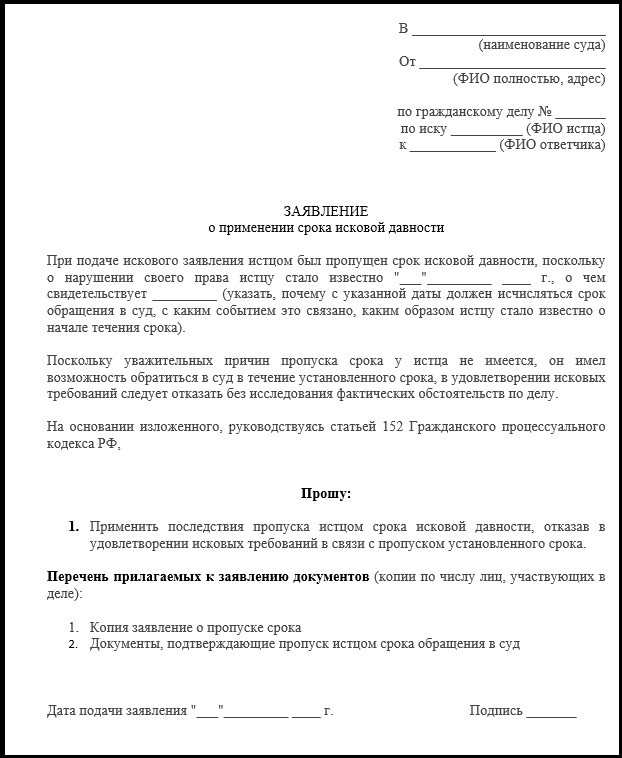

Заявление о применении исковой давности и отсутствие уважительных причин пропуска срока давности — это отказ в удовлетворении иска.

На этом рассмотрение дела должно закончиться

Однако судья не может одновременно к требованию по одному основанию применить исковую давность, и продолжить рассматривать это же требование по другому.

Поэтому суд рассмотрит дело по существу, в полном объёме, с исследованием всех обстоятельств и доказательств.

При этом в решении судья всё равно обязан дать оценку доводу об истечении срока исковой давности.

Быть готовым ко всему

Суд рассматривает дело исходя из предмета и основания, заявленных в иске. Предмет иска — о чём, основание — почему.

Однако истец вправе изменить предмет ИЛИ основание своих требований — что-то одно.

Простой пример.

Требования мотивированы тем, что ответчик не согласовал возведение постройки, не получил разрешение на строительство — по третьему основанию.

Ответчик заявил о пропуске срока исковой давности.

Истец парировал такой процессуальных ход — дополнил мотивировку тем, что при строительстве также были нарушены строительные нормы, а само строение создаёт угрозу жизни и здоровью граждан.

Дополнил третье основанием четвёртым

В итоге заявление о пропуске исковой давности потеряло смысл.

Поэтому в отзыве на исковое заявление лучше сразу привести доводы по каждому из четырёх оснований, установленных статьёй 222 Гражданского кодекса РФ.

Это не запретит истцу изменить основание иска. Однако избавит от подготовки дополнений к отзыву. Возможно отобьёт у истца желание изменить или дополнить обоснование требований.

Суд вправе, но не обязан (немного о применении исковой давности)

Заявить о применении исковой давности можно ещё на стадии подготовки, до рассмотрения по существу.

В этом случае случае заявление рассматривают в предварительном заседании.

Также об истечении срока исковой давности можно заявить на любой стадии разбирательства.

Даже во время судебных прений

В апелляции это возможно только, если коллегия отменила решение и перешла к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции.

О применении исковой давности заявляет ответчик. Также это вправе сделать третье лицо, но только если в результате удовлетворения иска к нему могут предъявить регрессное требование или требование о возмещении убытков.

Если истец пропустил срок без уважительных причин, суд отказывает в иске только по этой причине, фактические обстоятельства не исследуются — так говорит закон.

Истечение срока исковой давности — самостоятельное и достаточное основание для отказа в иске

По общему правилу суд обязан разрешить ходатайство или заявление после заслушивания мнений участников разбирательства.

Это означает, что получив заявление о применении исковой давности, суд здесь же должен либо отказать в его удовлетворении, либо отказать в иске.

Однако на практике это не так

В большинстве дел суд приобщает заявление к материалам дела (или заносит в протокол), заслушивает мнение участников и продолжает рассматривать дело по существу.

Такое поведение основано на разъяснениях в пункте 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 года за номером 43.

Согласно этим разъяснениям, при наличии заявления о применении исковой давности и отсутствии основания для восстановления срока, суд вправе отказать в иске только по мотивам истечения срока без исследования обстоятельств.

А что на практике по делам о самострое

Почти все дела по сносу самовольных построек рассматривают по существу, даже при наличии заявления о применении исковой давности.

Дела сложные, решения важные, последствия серьёзные

Однако рассмотрение по существу оправдывается не только этим.

Во внимание принимают разъяснения, а точнее предписание в совместном постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 2010 года.

В частности, при рассмотрении иска о признании права собственности на самовольную постройку судам надлежит установить, допущены ли при строительстве существенные нарушения, опасна ли постройка для жизни и здоровья граждан.

Устанавливают это на основании заключений компетентных органов.

Если таких заключений нет или они вызывают сомнения в достоверности, суд вправе назначить судебную строительно-техническую экспертизу.

Предписание в постановлении пленумов исполняют и по искам о сносе самовольных построек

Поэтому вне зависимости от доводов сторон, суд считает себя обязанным проверить постройку на безопасность.

Отказ в иске по исковой давности (без исследования фактических обстоятельств) существенно ограничивает суды в этом.

Применение же исковой давности в предварительном заседании вообще маловероятно, и не только по таким спорам.

В случае отмены принятого в предварительном заседании решения (например, по причине неправильного исчисления срока), апелляция направит дело в суд первой инстанции для исследования и установления фактических обстоятельств дела.

Не на новое рассмотрение, а на рассмотрение по существу

Нередко на практике организации вынуждены выступать в суде в качестве истца или ответчика. При этом судьи, защищая интересы сторон спора, контролируют обоснованность имущественных притязаний одних лиц к другим. Законодательством предусмотрены нормы, позволяющие одной из сторон блокировать судебное разрешение спора по существу, если другая сторона обратилась за защитой своих прав слишком поздно.

Отрезок времени, в течение которого организация или физическое лицо могут обратиться в суд за защитой своих прав, называется сроком исковой давности, пропуск которого является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Как правильно рассчитать такой срок, который может прерываться, начать исчисляться заново, приостанавливаться?

Общий и специальные сроки исковой давности

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, чье право нарушено (ст. 195 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 200 НК РФ если иное не установлено законом, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать:

о нарушении своего права;

о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Причем, как уточняется в п. 1 Постановления № 43, речь идет о совокупности данных обстоятельств.

В соответствии с положениями ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого согласно ст. 200 НК РФ.

Обращаем ваше внимание, что время для подачи иска начинает исчисляться не с момента нарушения каких-либо прав стороны договора, а с того дня, когда она узнала (либо должна была узнать) о двух названных выше обстоятельствах.

При этом срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен (за исключением случаев, определенных Федеральным законом № 35-ФЗ).

Для отдельных видов требований законом могут вводиться специальные сроки исковой давности, более длительные или сокращенные по сравнению с общим сроком (п. 1 ст. 196 ГК РФ). Если говорить о более длительных, то примером может служить десятилетний срок для исков о применении последствий недействительности ничтожной сделки (п. 1 ст. 181 ГК РФ).

Сокращенные сроки давности установлены в ч. IIГК РФ. Например, годичный срок исковой давности предусмотрен:

для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда (п. 1 ст. 725 ГК РФ);

для требований по перевозке груза (п. 3 ст. 797 ГК РФ).

Статьей 392 ТК РФ предусмотрены специальные сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора. Так, работник имеет право обратиться:

в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении – в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки;

в течение одного года со дня установленного срока выплат – при невыплате или неполной выплате сумм, причитающихся работнику.

В свою очередь и работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником ущерба, причиненного работодателю. Сделать это он может в течение одного года со дня обнаружения причиненного ущерба.

Порядок применения исковой давности

Порядок применения исковой давности изложен в ст. 199 ГК РФ.

Согласно п. 1 этой статьи требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности.

В соответствии с п. 2 исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Как отмечено в п. 10 Постановления № 43, эта сторона несет бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих об истечении срока исковой давности.

Истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абз. 2 п. 2 ст. 199 ГК РФ). Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении данного срока суд вправе отказать в удовлетворении требования только по указанным мотивам, без исследования иных обстоятельств дела. Об этом говорится в п. 15 Постановления № 43. Иными словами, пропуск срока исковой давности не лишает гражданина или организацию возможности подать иск. Исковое заявление все равно будет принято к рассмотрению. Причем судьи по своей инициативе не обязаны выяснять соблюдение названного срока. Только если ответчик в ходе процесса заявит о пропуске срока исковой давности и докажет это, суд может отказать истцу в удовлетворении требований. Если же ответчик не заявит о пропуске срока, дело будет рассматриваться по общим правилам.

К сведению: в пункте 2 ст. 199 ГК РФ нет каких-либо требований к форме заявления о пропуске исковой давности: оно может быть сделано как в письменной, так и в устной форме, при подготовке дела к судебному разбирательству или непосредственно при рассмотрении дела по существу в суде первой инстанции или в суде апелляционной инстанции, если он перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции. Если заявление было сделано устно, это указывается в протоколе судебного заседания (п. 11 Постановления № 43).

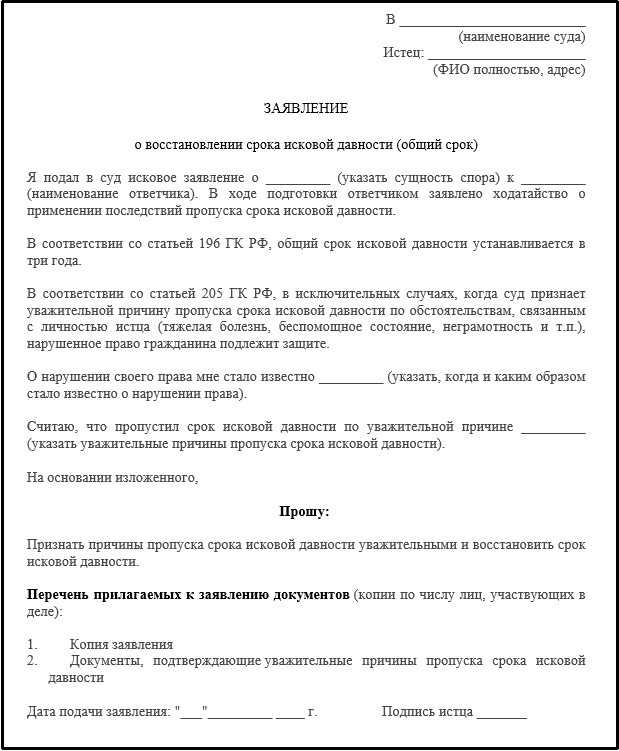

Можно ли восстановить пропущенный срок исковой давности?

В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т. п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. Такое правило предусмотрено ст. 205 ГК РФ. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев – в течение срока давности.

Иными словами, для физических лиц допускается восстановление срока на подачу иска.

По смыслу указанной нормы и п. 3 ст. 23 ГК РФ срок исковой давности, пропущенный юридическим лицом по требованиям, связанным с осуществлением им предпринимательской деятельности, не подлежит восстановлению независимо от причин его пропуска (п. 12 Постановления № 43).

Требования, на которые исковая давность не распространяется

Существует ряд требований, на которые исковая давность не распространяется. Они перечислены в ст. 208 ГК РФ.

В частности, это требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом.

В силу ст. 150 ГК РФ к нематериальным благам относятся жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона. Нематериальные блага защищаются в соответствии с ГК РФ и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных.

Исковая давность также не распространяется на требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение этого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 35-ФЗ).

Начало течения исковой давности

Согласно п. 2 ст. 200 ГК РФ по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

По обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, срок исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, исчисление срока исковой давности начинается по окончании срока, предоставляемого для исполнения данного требования.

Срок исковой давности во всяком случае не может превышать десять лет со дня возникновения обязательства.

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми установлено его начало (ст. 191 ГК РФ).

Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока (п. 1 ст. 192 ГК РФ). Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 ГК РФ).

Приостановление течения срока исковой давности

Статья 202 ГК РФ предусматривает возможность приостановления течения срока исковой давности. В пункте 1 данной статьи перечислены случаи, когда такая возможность возникает:

если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила) (пп. 1);

если истец или ответчик находится в составе Вооруженных сил РФ, переведенных на военное положение (пп. 2);

в силу установленной на основании закона Правительством РФ отсрочки исполнения обязательств (мораторий) (пп. 3);

в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующих соответствующее отношение (пп. 4).

Во всех перечисленных случаях течение срока исковой давности приостанавливается при условии, что указанные обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока исковой давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее – в течение срока исковой давности (п. 2 ст. 202 ГК РФ). Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления течения срока исковой давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее – до срока исковой давности (п. 4 ст. 202 ГК РФ).

Перерыв течения срока исковой давности

Течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок (ст. 203 ГК РФ).

При этом ГК РФ не уточняет, какие конкретно действия обязанного лица прерывают течение срока. Их примерный перечень приведен в п. 20 Постановления № 43. К таким действиям, в частности, могут относиться:

изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или о рассрочке платежа);

акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом.

Признание части долга, в том числе путем уплаты его части, не свидетельствует о признании долга в целом, если иное не оговорено должником.

В тех случаях, когда обязательство предусматривало исполнение по частям или в виде периодических платежей и должник совершил действия, свидетельствующие о признании лишь части долга (периодического платежа), такие действия не могут являться основанием для перерыва течения срока исковой давности по другим частям (платежам).

Отметим: как следует из п. 21 Постановления № 43, перерыв течения срока исковой давности в связи с совершением действий, свидетельствующих о признании долга, может иметь место лишь в пределах срока давности, а не после его истечения. Вместе с тем по истечении срока исковой давности течение исковой давности начинается заново, если должник или иное обязанное лицо признает свой долг в письменной форме (п. 2 ст. 206 ГК РФ).

В пункте 25 Постановления № 43 разъясняется, что срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки (ст. 330 ГК РФ) или процентов, подлежащих уплате по правилам ст. 395 ГК РФ, исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу, определяемому применительно к каждому дню просрочки.

Предположим, у кредитора помимо требований по основному долгу возникли дополнительные требования об уплате неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами и о возмещении убытков. Если обязанное лицо признало основной долг, в том числе в форме его уплаты, само по себе это не может служить доказательством признания дополнительных требований кредитора и, соответственно, не может расцениваться как основание перерыва течения срока исковой давности по дополнительным требованиям и требованию о возмещении убытков.

В заключении хотелось бы процитировать Постановление КС РФ от 15.02.2016 № 3-П, чтобы наглядно показать важность и необходимость в гражданском праве такого понятия, как срок исковой давности:

В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Иски по спорам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина в силу п. 1 ч. 1 ст. 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) подведомственны судам общей юрисдикции.

Указанные дела, в том числе о компенсации морального вреда при причинении вреда жизни или здоровью гражданина, согласно статьям 23 и 24 ГПК РФ подсудны районным судам.

Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в результате смерти кормильца, в том числе иски о компенсации морального вреда, могут быть предъявлены гражданином как по общему правилу территориальной подсудности – по месту жительства ответчика или по месту нахождения организации, если ответчиком является юридическое лицо, а также в суд по месту своего жительства или месту причинения вреда (статьи 28 и 29 ГПК РФ).

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Общий срок исковой давности устанавливается в три года.

Однако согласно ст. 208 ГК РФ исковая давность не распространяется на требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.

Вместе с тем, при рассмотрении исков по данной категории дел (к примеру, о назначении или перерасчете сумм в возмещение вреда), предъявленного по истечении трех лет со времени возникновения права на удовлетворение требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, следует иметь в виду, что в силу указанной нормы права выплаты за прошлое время взыскиваются не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска.

Суд вправе взыскать сумму возмещения вреда и за период, превышающий три года, при условии установления вины ответчика в образовавшихся недоплатах и несвоевременных выплатах гражданину.

Старший прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе З.А. Медведева

Прокуратура

Саратовской области

Прокуратура Саратовской области

22 октября 2020, 16:31

О вопросах подсудности и подведомственности дел по искам о возмещении вреда жизни и здоровью граждан. Срок исковой давности

В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Иски по спорам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина в силу п. 1 ч. 1 ст. 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) подведомственны судам общей юрисдикции.

Указанные дела, в том числе о компенсации морального вреда при причинении вреда жизни или здоровью гражданина, согласно статьям 23 и 24 ГПК РФ подсудны районным судам.

Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в результате смерти кормильца, в том числе иски о компенсации морального вреда, могут быть предъявлены гражданином как по общему правилу территориальной подсудности – по месту жительства ответчика или по месту нахождения организации, если ответчиком является юридическое лицо, а также в суд по месту своего жительства или месту причинения вреда (статьи 28 и 29 ГПК РФ).

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Общий срок исковой давности устанавливается в три года.

Однако согласно ст. 208 ГК РФ исковая давность не распространяется на требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.

Вместе с тем, при рассмотрении исков по данной категории дел (к примеру, о назначении или перерасчете сумм в возмещение вреда), предъявленного по истечении трех лет со времени возникновения права на удовлетворение требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, следует иметь в виду, что в силу указанной нормы права выплаты за прошлое время взыскиваются не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска.

Суд вправе взыскать сумму возмещения вреда и за период, превышающий три года, при условии установления вины ответчика в образовавшихся недоплатах и несвоевременных выплатах гражданину.

Старший прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе З.А. Медведева

Срок исковой давности по земельным спорам часто востребован, так как иски, связанные с земельными отношениями, наиболее сложные и часто встречающиеся в судебной практике.

Разночтения в законодательстве приводят к тому, что рассмотрение исков длится месяцами. А в сложных случаях растягивается на годы.

Восстановить нарушенное право на землю непросто, а при несвоевременном обращении, суд вообще может вынести решение в пользу нарушителя. Поскольку подобные дела имеют срок исковой давности.

Понятие исковой давности

Закон определяет данную норму как срок, на протяжении которого суд обязан предоставить потерпевшей стороне защиту его нарушенного права (ст. 195 ГК РФ).

Необходимость установления ограничения объясняется несколькими причинами:

- лимит времени облегчает установление судом обстоятельств спора, что способствует принятию обоснованного решения;

- помогает исключить неопределенность в отношениях участников земельного спора, неизбежно возникающую в результате того, что нарушитель постоянно находится под угрозой применения к нему принудительных мер, предусмотренных законом;

- длительное промедление с подачей иска потерпевшей стороной является свидетельством того, что она недостаточно заинтересована в защите своих прав, или сомневается в правомерности своих требований;

- способствует укреплению договорных отношений, является стимулом для защиты своих прав и взаимному контролю за выполнением обязательств.

Данная норма устанавливается ГК РФ, то есть она не может быть изменена в результате договоренности участников спора (ст. 198 ГК РФ), а значит срок исковой давности по земельным спорам имеет императивный характер.

Смена владельца земельного участка также не является причиной для изменения установленного периода (ст. 201 ГК), поэтому правопреемнику, в случае необходимости защиты своих прав, следует учитывать оставшееся время до окончания отведенного законом срока исковой давности.

Длительность срока исковой давности

Ст. 196 ГК устанавливает трехлетний период исковой давности с момента, когда заявитель выявил факт нарушения своих прав или должен был об этом узнать. А также кто в данном случае является ответчиком (ст. 200 п. 1 ГК).

При заключении небольшой сделки точкой отсчета считается момент выполнения условий договоренности. В данном случае подтверждающим документом является сертификат на право владения землей.

В некоторых случаях размытая формулировка начала срока открывает простор для манипуляций. Лицо, подающее иск, обязано сообщить дату выявления факта нарушения своих прав. И зачастую ее действительность доказать практически невозможно.

Поэтому, при наличии обоснованных причин, суд может признать сделку недействительной и по прошествии 10 лет.

Применение нормы в судебной практике

Окончание установленного срока вовсе не означает, что возможность восстановить справедливость утрачена. Согласно ст. 199 п. 1 ГК, независимо от того истекло установленное законом время или нет, суд примет заявление о нарушении права.

Ст. 199 п. 2 ГК РФ предусматривает применение существующей нормы срока исковой давности по заявлению одной из сторон спора только до вынесения судом окончательного вердикта.

Закон предоставляет одинаковое право сделать заявление, как истцу, так и ответчику. Хотя в большинстве случаев в этом заинтересован последний. Заявление третьего лица о применение нормы судом во внимание не принимается.

Следовательно, закон предоставляет возможность сторонам конфликта осуществлять свои права по своему усмотрению (ст. 9 п. 1 ГК РФ).

Суд не имеет права применять по собственной инициативе норму исковой давности. А только по письменному или устному заявлению одной из сторон, сделанному в процессе судебного разбирательства. О чем в протоколе заседания делается соответствующая запись.

Только после этого суд имеет законное основание отклонить иск.

Приостановление и восстановление исковой давности

Окончание установленного законом периода не всегда означает для потерпевшей стороны, что все потеряно. Ст. 202 ГК РФ предусматривает определенные условия, при наличии которых срок исковой давности по земельным спорам может быть приостановлен:

- подача иска была невозможна вследствие непреодолимой силы (природные катаклизмы и т. п.);

- одна из сторон земельного спора находилась в составе подразделений ВС, осуществляющих военные действия;

- закон, регулирующий правоотношения в данном споре, утратил силу или был приостановлен;

- в связи с мораторием, установленным на основании действующего законодательства РФ.

Перечисленные обстоятельства могут быть причиной приостановления срока только в том случае, если они имели место на протяжении 6 месяцев, предшествовавших его окончанию.

Возобновление течения срока давности начинается после того, как обстоятельства, препятствовавшие подаче иска, были прекращены.

В особых случаях суд может восстановить действие нормы, если посчитает причины ее пропуска уважительными (ст. 205 ГК РФ). Такими обстоятельствами считаются беспомощное состояние или тяжелое заболевание истца в течении 6 месяцев, предшествовавших окончанию срока. Обстоятельства, относящиеся к личности ответчика, не являются причиной для восстановления срока.

Исковая давность применяется не только в земельных спорах, но и во всех гражданско-правовых отношениях. Кроме случаев, связанных с нанесением вреда здоровью и жизни человека, нарушением личных неимущественных прав, а также с требованиями выдачи банковских вкладов.

Стоит отметить, что срок исковой давности по земельным спорам, пропущенный юридическими лицами и гражданами-предпринимателями, восстановлению не подлежит.

Читайте также: