Произведение в каком жанре оронт выносит на суд альцеста и филинта

Обновлено: 16.05.2024

К друзьям присоединяется Ороант, который выражает горячее желание стать другом Альцеста, на что тот пытается вежливо ответить отказом, говоря, что недостоин такой чести. Ороант требует Альцеста сказать своё мнение относительно пришедшего ему в голову сонета, после чего зачитывает вирши. Стихи Ороанта дрянны, напыщенны, штампованны, и Альцест после долгих просьб Ороанта быть искренним отвечает, что будто бы говорил одному своему знакомому поэту, что графоманство надо в себе сдерживать, что современная поэзия на порядок хуже старинных французских песен (и дважды поёт такую песенку) что бред профессиональных авторов ещё можно терпеть, но когда дилетант не только пишет, но и спешит всем зачитать свои рифмы – это уже ни в какие ворота. Ороант, тем не менее, всё принимает на свой счёт и уходит обиженный. Филинт намекает Альцесту, что тот искренностью нажил себе ещё одного врага.

2 ДЕЙСТВИЕ. Альцест говорит возлюбленной, Селимене, о своём чувстве, но он недоволен тем, что свою благосклонность Селимена оказывает всем своим поклонникам. Он желает один находиться в её сердце и ни с кем его не делить. Селимена сообщает, что удивлена таким новым способом говорить своей любимой комплименты – ворчать и ругаться. Альцест говорит о своей пламенной любви и желает поговорить с Селименой серьёзно. Но слуга Селимены, Баск, говорит о приехавших с визитом лиц, отказать которым значит нажить себе опасных врагов. Альцест не желает выслушивать лживую болтовню света и злословие, но остаётся. Гости по очереди спрашивают мнение Селимены об их общих знакомых, и в каждом из отсутствующих Селимена отмечает какие-то черты, достойные злого смеха. Альцест возмущается тем, как гости лестью и одобрением заставляют его возлюбленную злословить. Все замечают, что это не так, да и корить любимую и правда как-то неправильно. Гости понемногу разъезжаются, а Альцеста уводит в суд жандарм.

3 ДЕЙСТВИЕ. Клитандр и Акаст, двое из гостей, претенденты на руку Селимены, уговариваются, что тот из них продолжит домогательства, кто получит от девушки подтверждение её привязанности. С появившейся Селименой они заговаривают об Арсиное, общей знакомой, не имеющей столько же поклонников, сколько Селимена, а потому ханжески проповедующую воздержание от пороков; к тому же Арсиноя влюблена в Альцеста, который не разделяет её чувств, отдав своё сердце Селимене, и за это её Арсиноя ненавидит.

Приехавшую с визитом Арсиною все радостно встречают, и два маркиза удаляются, оставив дам наедине. Те обмениваются любезностями, после чего Арсиноя говорит о сплетнях, которые якобы ставят под сомнение целомудренность Селимены. Та в ответ говорит о других сплетнях – о лицемерии Арсинои. Появившийся Альцест прерывает беседу, Селимена отлучается, дабы написать важное письмо, а Арсиноя остаётся вместе с возлюбленным. Она увозит его к себе домой, дабы показать письмо, якобы компрометирующее преданность Альцесту Селимены.

4 ДЕЙСТВИЕ. Филинт рассказывает Элианте о том, как Альцест отказывался признать стихи Ороанта достойными, критикуя в соответствии с обычной своей искренностью сонет. Его с трудом примирили со стихотворцем, и Элианта замечает, что ей по сердцу нрав Альцеста и она была бы рада стать его женой. Филинт признаётся, что Элианта может рассчитывать на него, как на жениха, если Селимена-таки выйдет замуж за Альцеста. Появляется Альцест с письмом, бушующий ревностью. После попыток охладить его гнев Филинт и Элианта оставляют его с Селименой. Она клянётся, что любит Альцеста, а письмо просто было неверно им истолковано, и, скорее всего, это письмо вообще не к кавалеру, а к даме – чем снимается его возмутительность. Альцест, отказываясь слушать Селимену, наконец признаёт, что любовь заставляет его забыть о письме и он сам желает оправдать любимую. Дюбуа, слуга Альцеста, твердит, что его господин в больших неприятностях, что ему светит заключение, что его хороший друг велел Альцесту скрываться и написал ему письмо, которое Дюбуа забыл в передней, но принесёт. Селимена торопит Альцеста узнать, в чём же дело.

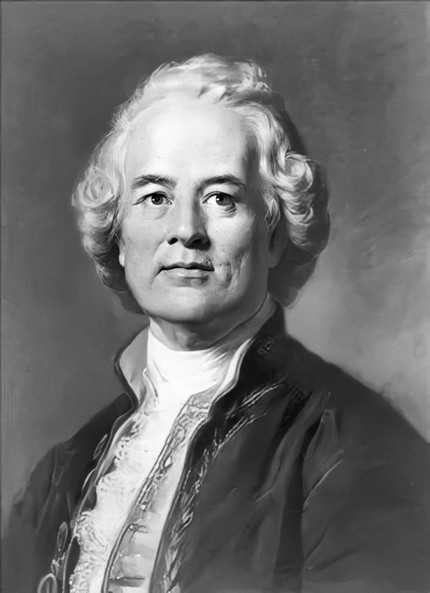

Оронт, Альцест, Филинт.

Оронт (Альцесту) Хозяек увлекли какие-то покупки, Ни Селимены нет, ни Элианты нет. Но, слышу я, вы здесь; примите мой привет. Хотелось мне давно сказать вам откровенно, Что для меня весьма знакомство ваше ценно, Что ваши качества неимоверно чту И другом вас назвать давно таю мечту. Вам должное воздать умею по заслугам И жажду страстно я, чтоб вы мне стали другом. И смею думать я ввиду моих заслуг, Что быть отвергнутым такой не может друг!

Во время речи Оронта Альцест стоит задумавшись и как бы не слышит, что Оронт обращается к нему.

К вам, сударь, речь моя относится всецело. Альцест Как, сударь мой?… Оронт Да, к вам. Иль это вас задело? Альцест Нет, что вы, сударь мой! Но так сюрприз велик… Такая честь меня поставила в тупик. Оронт Пускай вас не дивит порыв мой откровенный, Почета вправе ждать от целой вы вселенной. Альцест Но, сударь… Оронт Выше вас нет никого в стране, И ваши доблести для всех ясны вполне. Альцест Но, сударь… Оронт Лично я, признаюсь без смущенья, Пред всеми оказать готов вам предпочтенье. Альцест Но, сударь… Оронт Разрази меня небесный гром, Коль с вами покривил хоть в слове я одном. Позвольте ж вас обнять, сказать с сердечным жаром, Что вашу дружбу я считал бы ценным даром. Вот вам моя рука, ее от сердца дам. Я – друг ваш! Альцест Сударь мой… Оронт Как? Неугодно вам? Альцест Я повторяю вновь: мне слишком много чести. Вы предложение свое получше взвесьте. Ведь дружба – таинство, и тайна ей милей; Так легкомысленно играть не должно ей. Союз по выбору – вот дружбы выраженье; Сперва – познание, потом уже – сближенье. Мы ж с вами, может быть, друг другу так чужды, Что как бы не дойти от дружбы до вражды. Оронт Вот, право, мудрости суждение прямое, И я за ваш ответ вас уважаю вдвое. Пусть время сблизит нас, я жду названья "друг". Пока ж молю моих не отвергать услуг! Быть может, при дворе могу вам быть пригоден? Известно, верно, вам, что там я всем угоден, Что слушает меня внимательно король И я немалую при нем играю роль. Я ваш, всецело ваш. Располагайте мною! Но я за то взамен и вас побеспокою, Ваш ум, ваш тонкий вкус. Мне нужен ваш совет: Прошу, послушайте последний мой сонет Могу ль я публике на суд его представить? Альцест Я в этом не судья, прошу меня избавить. Оронт Но, сударь, почему? Альцест Суждения мои Все слишком искренни, что плохо для судьи. Оронт Напротив! Выслушать готов я вас покорно И был бы огорчен, поверьте, непритворно, Когда бы от меня вы скрыли хоть пустяк. Я жажду истины! Альцест Извольте, если так. Оронт Итак, сонет. Сонет "Надежда"… Посвящаю Той, что едва лишь дверь мне приоткрыла к раю. "Надежда"… Пышности трескучей далеки, Простые, скромные и нежные стишки. Альцест Посмотрим, сударь мой. Оронт "Надежда"… Я в волненье Не строго ль будете судить об исполненье, Одобрите ли стиль, что вы найдете тут. Альцест Увидим. Оронт Но скажу, что в несколько минут Я это написал, – так мысль ко мне слетела! Альцест Количество минут – не главное для дела. Оронт "Надежда ласкою своею На миг дарит нам счастья свет; Но ах! Как грустно, коль за нею, Филида, ничего уж нет". Филинт Мне нравится уже и первый ваш куплет. Альцест (Филинту, тихо) Вам это нравится? Стыда в вас вовсе нет. Оронт "Вы проявили состраданье, Но я вас в этом упрекну; Не стоит тратить подаянья, Чтобы надежду дать одну". Филинт Как облекли вы мысль в изящнейшую форму! Альцест (Филинту, тихо) Льстец! Хвалит глупости, превысившие норму. Оронт "Но если вечность ожиданья Не даст мне вынести страданья. Тогда прерву я жизни нить. Мое решенье неизбежно: Краса Филида, безнадежно Одной надеждой только жить!" Филинт Как неожиданно прелестна мысль финала! Альцест (в сторону) Чтоб на него чума, черт побери, напала! Сломать нахалу нос – отличный бы финал! Филинт Изящнее стиха нигде я не слыхал. Альцест (в сторону) О черт! Оронт Вы льстите мне, однако ваш приятель… Филинт О нет, я вам не льщу! Альцест (Филинту, тихо) Что ж делаешь, предатель? Оронт (Альцесту) Но с вами уговор у нас ведь был иной: Вы обещали мне быть искренним со мной! Альцест Подобные дела чрезмерно деликатны; Конечно, похвалы для нас всегда приятны; Но вздумал одному поэту как-то раз Я правду высказать взамен учтивых фраз: Сказал я, что нужны усердные старанья, Чтоб сдерживать в себе ненужный зуд писанья, Что надо, разум свой исправно в руки взяв, Не выносить на свет плоды своих забав И что желанье всем читать творенья эти Способны выставить творца в печальном свете. Оронт Ужели этим вы хотите намекнуть, Что мне рассчитывать не следует… Альцест Отнюдь. Но я ему сказал: пусть нудный вздор оставит, Иль всем он надоест, себя же обесславит! Пусть полон разными достоинствами он, Но люди судят ведь сперва с дурных сторон. Оронт Что ставите в вину вы моему сонету? Альцест Нет, я _ему_ сказал, чтоб страсть он бросил эту, Что в наши дни она немало, ей-же-ей, Вконец испортила порядочных людей. Оронт Так плохо я пишу? И это ваше мненье? Альцест Нисколько! Но _ему_ сказал я без стесненья: "Какая же нужда вам рифмы расточать? Какого дьявола стремитесь вы в печать? Подчас бездарное прощаем мы маранье, Но лишь несчастным тем, чье это пропитанье. Поверьте: победить старайтесь этот зуд, Не пробуйте идти к читателю на суд. Издатель ведь – торгаш, доставит вам с охотой Он славу жалкого, смешного стихоплета; Останьтесь лучше тем, чем были до сих пор: Чье имя честное так уважает двор!" Но, кажется, я с ним пускался тщетно в пренья. Оронт Отлично понял я такую точку зренья; Но относительно сонета самого… Альцест Он годен лишь на то, чтоб выбросить его! Плохие образцы вам подали идею; В нем нету простоты, я указать вам смею. Что это, а? "На миг дарит нам счастья свет…" Иль это: "Ничего за нею больше нет". А это: "Тратишь подаянье, Чтобы надежду дать одну. " Или: "Филида, безнадежно Одной надеждой только жить. " И стиль напыщенный изящных ваших строк Невыразителен, от правды он далек; Игра пустая слов, рисовка или мода. Да разве, боже мой, так говорит природа? Мне страшен вкус плохой, манерность наших дней; У дедов много он был лучше, хоть грубей. И, право, ничего не знаю я прелестней Хотя бы этой вот, совсем старинной песни: "Когда б король мне подарил Париж, свою столицу, Чтоб я покинуть должен был Красавицу девицу, Тогда б сказал я королю: "Возьмите свой Париж обратно, Мою красотку я люблю Оге! Лишь с нею мне приятно". Пусть слог здесь устарел, пусть рифма здесь бедна, Вы не находите – стократ милей она, Чем то кривляние, что разуму противно: Сама живая страсть в ней говорит наивно. "Когда б король мне подарил Париж, свою столицу, Чтоб я покинуть должен был Красавицу девицу, Тогда б сказал я королю: "Возьмите свой Париж обратно, Мою красотку я люблю Оге! Лишь с нею мне приятно". Так говорит любовь – простая, без прикрас. (Филинту.) Да, смейтесь, сударь мой, но уверяю вас, Что это мне милей, чем вычурные фразы И ходкие у нас поддельные алмазы. Оронт И все ж мои стихи отменно хороши. Альцест У вас причины есть хвалить их от души, Но я прошу у вас о малом снисхожденье: Дозволить при своем остаться мне сужденье Оронт Мне лестных отзывов довольно от других! Альцест От тех, кто лжет; но ложь – не в правилах моих. Оронт Вы так уверены, что вы умны безмерно… Альцест Когда б я вас хвалил, я б был умнее, верно, Оронт Поверьте, обойдусь без ваших я похвал! Альцест Придется, сударь мой, я вас предупреждал. Оронт Хотел бы я, чтоб вы в ином и лучшем стиле На этот же предмет стихи бы сочинили. Альцест Ну, скверные стихи я сочинить бы мог; Но их кому-нибудь читать – помилуй бог! Оронт Однако, сударь мой, вы высказались прямо. Альцест Да, сударь, у других ищите фимиама. Оронт Потише, сударь мой, нельзя ль умерить тон? Альцест Мой тон? Нет, сударь мой, вполне приличен он. Филинт (становясь между ними) Прошу вас! Господа! Не заводите ссоры! Оронт Вы правы. Я вспылил. Оставим эти споры. Я верный ваш слуга, поверьте, сударь мой. Альцест Я также остаюсь покорным вам слугой.

Также данная книга доступна ещё в библиотеке. Запишись сразу в несколько библиотек и получай книги намного быстрее.

Посоветуйте книгу друзьям! Друзьям – скидка 10%, вам – рубли

По вашей ссылке друзья получат скидку 10% на эту книгу, а вы будете получать 10% от стоимости их покупок на свой счет ЛитРес. Подробнее

- Объем: 60 стр.

- Жанр:е вропейская старинная литература, з арубежная драматургия

- Теги:к омедии, п ьесы, ф ранцузская классикаРедактировать

Действующие лица

Альцест, молодой человек, влюбленный в Селимену.

Филинт, друг Альцеста.

Оронт, молодой человек, влюбленный в Селимену.

Селимена, возлюбленная Альцеста.

Элианта, кузина Селимены.

Арсиноя, подруга Селимены.

Акаст, Клитандр – маркизы.

Баск, слуга Селимены.

Дюбуа, слуга Альцеста.

Действие происходит в Париже.

Действие первое

Явление I

Филинт, Альцест.

Что с вами наконец? Скажите, что такое?

Оставьте вы меня, пожалуйста, в покое!

Дослушать не сердясь у вас терпенья нет?

Хочу сердиться я и слушать не желаю.

Я ваших странностей совсем не понимаю;

Хоть с вами мы друзья, но первый я готов…

Я – друг вам? Вот еще. Скажу без дальних слов:

Я с вами до сих пор действительно был дружен,

Но, знайте, больше мне подобный друг не нужен.

Повязка спала с глаз: я вас узнал вполне;

В испорченных сердцах не нужно места мне.

Но чем я вызвать мог подобный гнев в Альцесте?

Вы не находите, что это слишком строго?

Я умоляю вас, смягчите, ради бога,

Суровый приговор, и хоть вина тяжка,

Позвольте мне еще не вешаться пока.

Как вы не вовремя становитесь шутливы!

Но как нам поступать? Ну будьте справедливы!

Как? Быть правдивыми, и знать прямую честь,

И говорить лишь то, что в вашем сердце есть.

Но если кто-нибудь нас встретит так сердечно,

Мы тем же заплатить должны ему, конечно.

Его радушию, по мере сил, в ответ

За ласку – ласку дать и за привет – привет!

Вращаясь в обществе, мы данники приличий,

Которых требуют и нравы и обычай.

Нет! Мы должны карать безжалостной рукой

Всю гнусность светской лжи и пустоты такой.

Должны мы быть людьми; пусть нашим отношеньям

Правдивость честная послужит украшеньем;

Пусть сердце говорит свободно, не боясь,

Под маской светскости трусливо не таясь.

Но есть же случаи, когда правдивость эта

Явилась бы смешной иль вредною для света.

Порою – да простит суровость ваша мне! –

Должны мы прятать то, что в сердца глубине.

Ужели было бы и кстати и пристойно

Все, что мы думаем, высказывать спокойно?

Тем, кто противен нам иль нами не любим,

Вот так и объявлять должны мы это им?

Как. Сказали б вы Эмилии прекрасной,

Что в возрасте ее кокетство – труд напрасный

И что не следует так много класть белил?

Что Дорилас всем очень насолил

И при дворе давно у всех завяли уши

От хвастовства его и всевозможной чуши?

Нет, лучше даром вы не тратьте вашей злости.

Старанья ваши свет не могут изменить.

Раз откровенность так вы начали ценить,

Позвольте мне тогда сказать вам откровенно:

Причуды ваши все вредят вам несомненно;

Ваш гнев, обрушенный на общество, у всех

Без исключения лишь вызывает смех.

Тем лучше, черт возьми, мне этого и надо:

Отличный это знак, мне лучшая награда!

Все люди так гнусны, так жалки мне они!

Быть умным в их глазах – да боже сохрани!

Так вы хотите зла всему людскому роду?

Но неужели вам внушает гнев такой

Без исключения весь бедный род людской?

И в нашем веке есть…

Нет, все мне ненавистны!

Одни – за то, что злы, преступны и корыстны;

Другие же – за то, что поощряют тех,

И ненависти в них не возбуждает грех,

А равнодушие царит в сердцах преступных

В замену гнева душ, пороку не доступных.

Примеров налицо немало вам найду.

Хотя бы тот злодей, с кем тяжбу я веду.

Предательство сквозит из-под его личины,

Его слащавый тон и набожные мины

Еще кого-нибудь чужого проведут,

Но тут известно всем, какой он низкий плут.

Да, да! Все в обществе отлично знают сами,

Какими грязными пробился он путями;

Одна лишь мысль о том, как в настоящий миг

Всей этой роскоши, богатства он достиг, –

Честь возмущается! Краснеет добродетель!

И где хотите вы – да, при дворе ли, в свете ль,

Зовите вы его злодеем, подлецом, –

Себе защитника он не найдет ни в ком.

И тем не менее он всюду мило принят,

Никто в лицо ему презрения не кинет –

В чинах и должностях ему всегда успех,

Порядочных людей он перегонит всех.

Я видеть не могу без горького презренья

Коварным проискам такого поощренья:

И, право, иногда мне хочется скорей

В пустыню убежать от близости людей.

О боже мой, к чему такое осужденье!

К людской природе вы имейте снисхожденье;

Не будем так строги мы к слабостям людским,

Опера в трех действиях Кристофа Виллибальда Глюка на либретто (по-итальянски) Раньеро да Кальцабиджи, основанное на греческом мифе в том виде, как он изложен в одноименной трагедии Эврипида.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

АДМЕТ, царь Фессалии (тенор)

АЛЬЦЕСТА, его жена (сопрано)

ГЕРАКЛ, легендарный силач (бас)

ЭВАНДЕР, придворный (тенор)

АПОЛЛОН, бог (баритон)

ТАНАТОС, бог подземного мира (бас)

ВЕРХОВНЫЙ ЖРЕЦ АПОЛЛОНА (бас)

Время действия: мифическое.

Место действия: Фессалия.

Первые исполнения: Вена, 26 декабря 1767 (по-итальянски);

Париж, 23 апреля 1776 (по-французски).

В тот период, когда Глюк сочинял эту оперу, он был вовлечен в беспрецедентную эстетическую войну. Он пытался очистить оперу от некоторых излишеств, которые, как он был уверен, довели итальянскую оперу до абсурда; особо он подчеркивал, что музыка должна служить развитию драматического действия, а не быть сама по себе. Его аргументы ясно изложены в знаменитом предисловии к первому изданию партитуры. Это предисловие должен прочитать каждый, кто интересуется оперой. (Кстати, на самом деле оно было написано либреттистом Кальцабиджи; Глюк его только подписал).

ДЕЙСТВИЕ I

ДЕЙСТВИЕ II

ДЕЙСТВИЕ III

Сцена 1. Как и первое действие, последнее начинается со всеобщего оплакивания. Но на сей раз народ Фессалии скорбит о потере их царицы Альцесты, умершей вместо царя Адмета. Появляется новая фигура. Это Геракл, силач, который только что исполнил свой двенадцатый и последний подвиг. Старый друг этой семьи, он был глубоко потрясен, когда узнал от Эвандера о том, что случилось. Он тут же решает попытаться вернуть Альцесту из царства смерти. (Его последний подвиг, хотя Геракл достаточно скромен, чтобы козырять им, состоял в том, что он вынес из Гадеса обратно на свет пса Цербера (или Кербера). Таким образом, надо полагать, он ощущал себя вполне готовым для того нового дела, к которому чувствовал себя призванным).

Сцена 2 переносит нас к вратам Гадеса. Альцеста желает войти в них — то есть умереть. Хор из царства теней предостерегает ее — она не может войти сюда, пока не наступит ночь. Появляется Адмет, следовавший за нею к вратам Гадеса; он полон решимости войти туда вместо нее. Но Альцеста, исполненная высшего благородства, запрещает ему сделать это. Перед ними предстает бог смерти Танатос и предлагает Альцесте последний шанс отказаться от данного ею обета, остаться на земле, жить и позволить Адмету занять ее место. Альцеста остается непреклонна в своем решении.

Опускается ночь. Хор обитателей царства теней призывает Альцесту вступить в их владения. Она уже готова сделать это, как появляется отважный Геракл. Он сражается со всеми, кто населяет Аид, и в конце концов выходит из этого сражения победителем. Тогда в ход событий вмешивается сам великий бог Аполлон. Он настолько потрясен взаимной преданностью мужа и жены, а также и доблестью их друга Геракла, что провозглашает счастливый конец этой трагедии. Гераклу даровано бессмертие, Альцеста и Адмет возвращаются на землю, служа образцом для всех счастливых супругов. Врата Аида исчезают, является толпа людей, и опера завершается хором радости и полным достоинства и величия, но веселым балетом.

Генри У. Саймон (в переводе А. Майкапара)

История создания

Муж Альцесты Адмет, царь города Фер в Фессалии, пользовался особым покровительством Аполлона, поскольку в год, когда Аполлон за убийство циклопов был осужден Зевсом быть в услужении у смертного и стал пастухом у Адмета, тот относился к нему с величайшим почтением. Аполлон умножил стада Адмета и помог ему получить в жены Альцесту. Кроме того, он выговорил у богинь судьбы — мойр — отсрочку смерти царя, если кто-нибудь согласится умереть вместо него. Но на это решилась лишь его супруга. Спасительницей ее выступает не сам Аполлон, а сын Зевса Геракл, который подкарауливает смерть у могилы Адмета и отбивает Альцесту.

Музыка

АЛЬЦЕСТА (Alceste) — музыкальная трагедия К. В. Глюка в 3 д., итальянское либретто Р. Кальцабиджи. Премьера: Вена, 26 декабря 1767 г.; в новой редакции, созданной для Франции (либретто в переводе Б. Ле Блана дю Рулле),— Париж, Королевская академия музыки, 23 апреля 1776 г.

Г. Ф. Раупаха (текст А. Сумарокова, Петергоф, 1758), А. Драги, М. А. Португала, Дж. Стаффы, в XX в. — Э. Веллеса. Ни одну из многочисленных обработок этой древнегреческой трагедии нельзя сравнить с глюковской. Композитор и либреттист смело решили стоявшую перед ними задачу. У Еврипида царь Адмет соглашается принять жертву жены. Возвеличивая подвиг героини, драматург показывает ее мужа недостойным этой жертвы — Геркулес побеждает демона, увлекающего Альцесту в подземный мир, и возвращает ее к жизни. Глюк и Кальцабиджи, сохранив высокий нравственный строй образа Альцесты, придали черты мужества и величия образу Адмета. В опере царь не может и не хочет жить без любимой супруги, он спускается вслед за ней в царство теней. В награду за их верность Аполлон дарует обоим жизнь. Таков финал 1-й, венской редакции; в парижской Геркулес, побеждая богов преисподней, спасает Альцесту и Адмета.

Глюк создал трагедию на основе высокого этического идеала. Произведение это, как и все творчество композитора, пронизано духом гуманизма, героики, гражданственности. Идея самопожертвования во имя любви воплощена в музыке с несравненной силой. Для передачи многообразия душевной жизни человека органически использованы средства героической оперы. Важную функцию выполняют монументальные хоры и симфонические танцевальные эпизоды. Парижская редакция расширила и обогатила партитуру введением новых сцен и персонажей.

Об этой комедии было множество толков, долгое время она подвергалась нападкам, и люди, осмеянные в ней, доказали на деле, что во Франции они обладают куда большим могуществом, чем те, кого я осмеивал до сих пор. Щеголи, жеманницы, рогоносцы и лекари покорно терпели, что их выводят на подмостки, и даже притворялись, что списанные с них персонажи забавляют их не меньше, чем прочую публику. Но лицемеры не снесли насмешек; они сразу подняли переполох и объявили из ряду вон выходящей дерзостью то, что я изобразил их ужимки и попытался набросить тень на ремесло, к коему причастно столько почтенных лиц. Этого преступления они мне простить не могли, и все как один с неистовой яростью ополчились на мою комедию. Разумеется, они побоялись напасть на то, что более всего их уязвило: они достаточно хитроумны и многоопытны и ни за что не обнажат тайников своей души. По своему достохвальному обычаю, защиту своих интересов они выдали за богоугодное дело — если их послушать, Тартюф есть фарс, оскорбляющий благочестие. Эта комедия, мол, от начала до конца полна мерзостей, и все в ней заслуживает костра. В ней каждый слог нечестив, каждый жест богопротивен. Беглый взгляд, легкий кивок, шаг вправо или влево — все это неспроста, и они, мол, берутся раскрыть мои зловредные замыслы. Тщетно представлял я комедию на просвещенный суд моих друзей, на рассмотрение публики: внесенные мною поправки, высочайший отзыв короля и королевы, смотревших комедию, одобрение принцев крови и господ министров, почтивших представление своим присутствием, свидетельство высокочтимых особ, которые сочли комедию полезной, — все это не послужило ни к чему. Недруги вцепились в нее мертвой хваткой, и до сей поры, что ни день, какой-нибудь ревностный вития по их наущению публично осыпает меня благочестивыми оскорблениями и милосердными проклятьями.

Я бы не придавал большого значения тому, что они говорят, если бы не ловкость, с которой они обращают в моих врагов людей, уважаемых мною, и вербуют своих сторонников среди истинных приверженцев добродетели, злоупотребляя доверчивостью и легкостью, с какою те, обуреваемые благочестивым пылом, поддаются внушению. Вот что вынуждает меня защищаться. Не перед кем иным, как перед истинно благочестивыми людьми, хочу я оправдать направление моей комедии, и я всячески заклинаю их не осуждать понаслышке, отбросить предубеждение и не быть на поводу у тех, кто позорит их своим кривлянием.

Всякому, кто возьмет на себя труд беспристрастно рассмотреть мою комедию, станет ясно, что намерения мои отнюдь не вредоносны и что в ней нет никаких посягательств на осмеяние того, пред чем подобает благоговеть; что я принял все предосторожности, каких требовал столь щекотливый предмет; что я употребил все свои способности и приложил все старания к тому, чтобы противопоставить выведенного мною лицемера человеку истинно благочестивому.[2] С этой целью я потратил целых два действия на то, чтобы подготовить появление моего нечестивца. Зритель не пребывает в заблуждении на его счет ни минуты: его распознают сразу по тем приметам, коими я его наделил; от начала и до конца пьесы он не произносит ни одного слова, не совершает ни одного поступка, которые не изобличали бы перед зрителями негодяя и не возвышали бы истинно добродетельного человека, противопоставленного ему мною.

Я прекрасно понимаю, что вместо ответа эти господа начнут вразумлять нас, что, мол, театру не подобает заниматься таким предметом. Но я хотел бы задать им, с их позволения, вопрос: как они могут обосновать сию блестящую мысль? Это утверждение они заставляют принимать на веру, не утруждая себя никакими доказательствами. А между тем они должны были бы помнить, что у древних комедия берет начало из религии и что она была в свое время составною частью тогдашних религиозных действ; что у наших соседей, испанцев, редкое празднество обходится без комедии; что и у нас она возникла благодаря стараниям братства, коему и поныне принадлежит Бургундский отель;[3] что это место было отведено для представления наиболее значительных мистерий; что там сохранились тексты комедий, оттиснутые готическими литерами и подписанные одним из докторов Сорбонны;[4] что, наконец, — дабы не ходить за примерами слишком далеко — и в наше время ставились духовные пьесы г-на де Корнеля, вызывавшие восторг всей Франции.[5]

Коль скоро назначение комедии состоит в бичевании людских пороков, то почему же она должна иные из них обходить? Порок, обличаемый в моей пьесе, по своим последствиям наиопаснейший для государства, а театр, как мы убедились, обладает огромными возможностями для исправления нравов. Самые блестящие трактаты на темы морали часто оказывают куда меньшее влияние, чем сатира, ибо ничто так не берет людей за живое, как изображение их недостатков. Подвергая пороки всеобщему осмеянию, мы наносим им сокрушительный удар. Легко стерпеть порицание, но насмешка нестерпима. Иной не прочь прослыть злодеем, но никто не желает быть смешным.

Этого-то и добивается кое-кто с некоторых пор; никогда еще на театр так не ополчались.[6] Я не могу отрицать, что некоторые князья церкви осуждали комедию, но нельзя отрицать и того, что иные из них относились к ней более благосклонно. Следовательно, их авторитет, на который ссылаются сторонники строгостей, подрывается существующим разногласием. Из того, что эти умы, просветленные одною и тою же премудростью, придерживались различных мнений, вытекает лишь то, что они понимали комедию по-разному: одни рассматривали ее нравственную сторону, другие обращали внимание на ее безнравственность, не отличая комедию от тех непристойных зрелищ, которые с полным правом можно было называть срамными игрищами.

Рассуждать следует о сути вещей, а не о словах; споры по большей части вызываются взаимным непониманием, тем, что под одним и тем же словом подразумеваются противоположные понятия, а потому необходимо сорвать с комедии покров двусмысленности и, рассмотрев истинную ее сущность, установить,

Читайте также: