Какую роль играют присяжные в суде какой принцип правосудия реализуется в этом случае

Обновлено: 16.06.2024

Впервые в России суд присяжных был учрежден Судебной реформой 1864 года и просуществовал до 1917 года. Введение суда присяжных в то время было центральным звеном Судебной реформы, одной из составляющих искоренения сословного суда, формирования самостоятельной судебной власти и отделения еѐ от власти законодательной и исполнительной.

В начале 90-х годов прошлого столетия при обсуждении Концепции судебной реформы встал вопрос о формах участия граждан в осуществлении правосудия, о наиболее целесообразном составе суда, способном обеспечивать квалифицированное рассмотрение уголовных дел.

Радикальные настроения, преобладающие в то время в обществе, привели к тому, что в Концепции судебной реформы, принятой Верховным Советом РСФСР в 1991 году, было отдано предпочтение суду присяжных, в котором судебная коллегия присяжных заседателей самостоятельно, без участия профессионального судьи решает все основные вопросы, связанные с вынесением приговора. Так, присяжные заседатели в закрытом заседании и без участия профессионального судьи отвечают на вопросы о доказанности того, имело ли место преступное деяние, совершил ли его подсудимый, виновен ли подсудимый в совершении этого деяния. Соответственно, присяжные заседатели самостоятельно и независимо определяют судьбу подсудимого. К компетенции судьи при вынесении приговора отнесены лишь вопросы назначения наказания. Однако, и при назначении наказания, если присяжные заседатели решат, что подсудимый заслуживает снисхождения, председательствующий связан их мнением и не вправе не учитывать его.

Сторонники суда присяжных значимость и прогрессивность этой формы судопроизводства видят в том, что она оказывает большое влияние на укрепление независимости суда, на повышение доверия к нему, на развитие состязательных начал в правосудии, на усиление требовательности к объему предлагаемых доказательств вины подсудимого.

По окончании предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, следователь разъясняет обвиняемому его право на рассмотрение уголовного дела коллегией присяжных заседателей. В случае волеизъявления обвиняемого об избрании указанной формы судопроизводства, следователь и суд не вправе ему отказать.

Таким образом, по ходатайствам обвиняемых, в настоящее время Амурским областным судом с участием присяжных заседателей рассматриваются наиболее сложные, резонансные уголовные дела об убийствах, похищении человека, наиболее тяжких половых преступлениях и другие. Без вердикта присяжных заседателей судьи не вправе вынести приговоры за совершение наиболее тяжких преступлений.

В соответствии с указанными списками граждане Российской Федерации приглашаются в суд для участия в судебном заседании в качестве присяжных заседателей, где из них формируется коллегия присяжных заседателей по конкретному уголовному делу.

Единовременно для формирования судебной коллегии по конкретному уголовному делу в суд приглашаются до 200 граждан. Однако, далеко не все являются по судебным повесткам.

К сожалению, граждане не всегда проявляют должную сознательность при участии в осуществлении правосудия. Вследствие их пассивности и неисполнения гражданского долга коллегия присяжных заседателей для рассмотрения уголовных дел формируется не сразу, что влечет отложение рассмотрения уголовного дела на более поздний срок.

Длительное нерассмотрение уголовного дела, как правило, приводит к тому, что утрачиваются доказательства, обстоятельства совершения преступления стираются из памяти потерпевших и свидетелей.

Стало быть, эффективность осуществления правосудия теперь напрямую зависит от сознательности граждан, которые потенциально могут быть присяжными заседателями.

Для рассмотрения уголовных дел судами области сформированы списки 7 тысяч кандидатов в присяжные заседатели.

К рассмотрению уголовного дела в качестве присяжного заседателя не допускаются также лица: подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела.

На время исполнения обязанностей по осуществлению правосудия за присяжным заседателем по основному месту работы сохранятся гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством. Увольнение присяжного заседателя или его перевод на другую работу по инициативе работодателя не допускаются.

За время исполнения присяжным заседателем обязанностей по осуществлению правосудия соответствующий суд выплачивает ему за счет средств федерального бюджета компенсационное вознаграждение в размере одной второй части должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но не менее среднего заработка присяжного заседателя по месту его основной работы за этот период.

Кроме того, присяжному заседателю возмещаются судом командировочные расходы, а также транспортные расходы на проезд к месту нахождения суда и обратно в порядке и размере, установленных законодательством для судей данного суда.

На присяжного заседателя в период осуществления им правосудия распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей, установленные Конституцией Российской Федерации.

Работники прокуратуры области уже ощутили на себе, что поддержание государственного обвинения в суде с участием присяжных заседателей – ответственная и сложная работа. Не случайно еще в дореволюционной России выступление в суде с участием присяжных заседателей считалось честью для прокурора, свидетельством его высокого профессионализма.

Прокурорские работники понимают, что ошибочное решение, принятое государственным обвинителем, может привести к неправильному и несправедливому обвинительному или оправдательному вердикту коллегии присяжных заседателей и основанному на нем приговору суда, что может вызвать сильнейший негативный общественный резонанс.

Однако, привлечение граждан к осуществлению правосудия – необходимый и исторически обоснованный процесс.

Анализ развития государственности показывает, что наивысшего расцвета цивилизации достигали только те страны, где в управлении государством участвовал народ. Достаточно вспомнить Древний Рим и Древнюю Грецию. Но существует и более близкий для нас пример. Новгородская земля в лихую годину польско-литовского нашествия сплотила вокруг себя все земли русские, возглавила освободительное движение.

Господин Великий Новгород был силен именно тем, что управление в городе осуществляло Новгородское Вече, в то время, как в России и Европе господствовали монархические режимы.

Участие народных заседателей в рассмотрении уголовных дел судами в послереволюционной России также свидетельствует в пользу необходимости участия граждан в этом процессе. По сути своей, народные заседатели были помощниками судей, особенно при рассмотрении гражданских дел о расторжении брака, разделе имущества, взыскании алиментов на содержание детей и родителей, в других судебных процессах.

Народные заседатели – умудренные жизненным опытом представители народных масс, по мере участия в рассмотрении дел приобретали не только знания судебной практики, но и процессуального, а также материального права.

В результате участия в рассмотрении уголовных дел в качестве присяжных заседателей наши граждане приобретут и необходимый опыт и необходимые знания, в результате через 5-6 лет сформируется корпус присяжных заседателей, которые достойно смогут решать задачи правосудия.

1. Судебное следствие в суде с участием присяжных заседателей начинается со вступительных заявлений государственного обвинителя и защитника.

2. Во вступительном заявлении государственный обвинитель излагает существо предъявленного обвинения и предлагает порядок исследования представленных им доказательств.

3. Защитник высказывает согласованную с подсудимым позицию по предъявленному обвинению и мнение о порядке исследования представленных им доказательств.

4. Присяжные заседатели через председательствующего вправе после допроса сторонами подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта задать им вопросы. Вопросы излагаются присяжными заседателями в письменном виде и подаются председательствующему через старшину. Эти вопросы формулируются председательствующим и могут быть им отведены как не относящиеся к предъявленному обвинению.

5. Судья по собственной инициативе, а также по ходатайству сторон исключает из уголовного дела доказательства, недопустимость которых выявилась в ходе судебного разбирательства.

6. Если в ходе судебного разбирательства возникает вопрос о недопустимости доказательств, то он рассматривается в отсутствие присяжных заседателей. Выслушав мнение сторон, судья принимает решение об исключении доказательства, признанного им недопустимым.

7. В ходе судебного следствия в присутствии присяжных заседателей подлежат исследованию только те фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность которых устанавливается присяжными заседателями в соответствии с их полномочиями, предусмотренными статьей 334 настоящего Кодекса.

8. Данные о личности подсудимого исследуются с участием присяжных заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы для установления отдельных признаков состава преступления, в совершении которого он обвиняется. Запрещается исследовать факты прежней судимости, признания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иные данные, способные вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого.

Комментарии к ст. 335 УПК РФ

1. Перечень судебных действий, которые осуществляются в рамках судебного следствия в суде присяжных, такой же, как и при обычном рассмотрении уголовного дела по первой инстанции.

2. Исходя из принципа состязательности и равенства процессуальных прав сторон в суде присяжных, допрос подсудимого, потерпевшего, свидетелей и экспертов проводится сторонами. Судья, а также присяжные заседатели через председательствующего задают вопросы этим лицам после того, как они будут допрошены сторонами.

3. Перед допросом подсудимого в суде присяжных председательствующий наряду с разъяснением права давать или не давать показания по поводу предъявленного обвинения и других обстоятельств дела должен разъяснить ему, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

4. Кассационной палатой Верховного Суда РФ недопустимым доказательством признается, к примеру, заключение эксперта, когда постановление о назначении судебной экспертизы не было своевременно (до производства судебной экспертизы) предоставлено обвиняемому, чтобы он мог заявить отвод эксперту; попросить о назначении эксперта из числа указанных им лиц; представить дополнительные вопросы для получения по ним заключения эксперта и т.д. .

См.: Определение Кассационной палаты Верховного Суда РФ от 31 мая 1995 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. N 11.

5. Судебной практике известны случаи обоснованного признания недопустимыми доказательствами следующих источников сведений:

1) показаний свидетеля, не предупрежденного о правах, предусмотренных ст. 51 Конституции РФ;

2) показаний обвиняемого, допрошенного в отсутствие защитника, когда последний уже ранее был допущен до участия в деле;

3) протокола обыска, проведенного без участия лица, у которого он имел место, когда присутствие последнего могло быть обеспечено;

4) заключение эксперта составлено по результатам исследования неизвестно откуда появившихся "вещественных доказательств";

5) вещественные доказательства согласно протоколу обыска при их изъятии не упаковывались и не опечатывались, а для производства судебной экспертизы представлены с бирками, из содержания которых следует, что они упакованы и опечатаны при производстве данного обыска и др.

См.: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 15 мая 1996 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. N 8.

6. Председательствующий судья не вправе отказать стороне в исследовании доказательства, если оно не исключено из разбирательства дела как недопустимое. Установив, что исследование того или иного доказательства может повлиять на объективность и беспристрастие присяжных заседателей, председательствующий в соответствии со ст. 243 УПК вправе устранить такое доказательство из судебного разбирательства с обязательным приведением в постановлении мотивов принятого решения.

7. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей определяются коммент. ст. В присутствии присяжных заседателей подлежат исследованию только те фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность которых устанавливается присяжными заседателями в соответствии с их полномочиями, предусмотренными ст. 334 УПК.

8. С учетом этого, а также положений ст. 252 УПК председательствующий должен обеспечить проведение судебного разбирательства только в пределах предъявленного подсудимому обвинения, своевременно реагировать на нарушения порядка в судебном заседании участниками процесса, принимать к ним меры воздействия, предусмотренные ст. 258 УПК.

9. Исходя из принципа состязательности и равенства процессуальных прав сторон порядок исследования представляемых доказательств определяется сторонами. Отказ сторонам в исследовании доказательств, не признанных судом недопустимыми, следует расценивать как ограничение их прав на представление доказательств, то есть как нарушение уголовно-процессуального закона, влекущее отмену приговора (ст. ст. 379, 385 УПК).

11. В соответствии с требованиями закона о сохранении судом объективности и беспристрастности в ходе судебного разбирательства протоколы следственных действий, заключения экспертов, протоколы показаний потерпевших, свидетелей и другие приобщенные к делу документы оглашаются, как правило, стороной, заявившей ходатайство об этом, либо судом.

12. В присутствии присяжных заседателей не подлежат исследованию процессуальные решения - постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, а также не подлежат обсуждению и разрешению вопросы и ходатайства, направленные на обеспечение условий судебного разбирательства, такие как принудительный привод потерпевших, свидетелей, отводы участникам процесса, вопросы, касающиеся меры пресечения, и другие вопросы права, не входящие в компетенцию присяжных заседателей и способные вызвать их предубеждение в отношении подсудимого и других участников процесса.

13. Не допускается оглашение приговора по другому делу в отношении ранее осужденного соучастника (соучастников). Согласно ст. 74 УПК такой приговор не является доказательством по рассматриваемому делу и в соответствии со ст. 90 УПК не может предрешать виновность подсудимого. Оглашение такого приговора следует расценивать как незаконное воздействие на присяжных заседателей, которое может повлиять на их ответы на поставленные вопросы и соответственно повлечь за собой отмену приговора.

14. В силу ч. 8 коммент. ст. данные о личности подсудимого исследуются с участием присяжных заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы для установления отдельных признаков состава преступления, в совершении которого он обвиняется. С участием присяжных заседателей не исследуются факты прежней судимости, характеристики, справки о состоянии здоровья, о семейном положении и другие данные, способные вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого. Вопрос о вменяемости подсудимого относится к компетенции председательствующего судьи и разрешается им в соответствии с требованиями ст. 352 УПК без участия присяжных заседателей.

15. Исследованием факта прежней судимости, к примеру, является извещение председательствующим присяжных заседателей во вступительном слове о том, что им предстоит принять участие в рассмотрении уголовного дела по обвинению лица, который обвиняется в том, что, будучи ранее неоднократно судимый, вновь совершил преступления .

См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за III квартал 2007 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 2.

16. В соответствии со ст. 235 УПК и ч. 5 коммент. ст. судья по ходатайству сторон либо по собственной инициативе как на предварительном слушании, так и в судебном разбирательстве исключает из уголовного дела доказательства, недопустимость которых выявилась в ходе указанных стадий судебного процесса.

18. В соответствии с ч. 7 ст. 235 УПК суд по ходатайству стороны вправе повторно рассмотреть вопрос о признании исключенного ранее доказательства допустимым.

19. Согласно ч. 6 ст. 335 УПК при судебном разбирательстве вопрос о допустимости доказательств разрешается в отсутствие присяжных заседателей. По смыслу этой нормы стороны сообщают председательствующему о наличии у них ходатайств юридического характера, не раскрывая их содержания в присутствии присяжных заседателей.

20. При рассмотрении дела с участием присяжных заседателей стороны не вправе сообщать присяжным заседателям о наличии в деле доказательства, исключенного ранее по решению суда .

См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2005 г. N 23 "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. N 1.

21. Председательствующий судья, руководствуясь ст. ст. 243 и 258 УПК, обязан принимать необходимые меры, исключающие возможность ознакомления присяжных заседателей с недопустимыми доказательствами, а также возможность исследования вопросов, не входящих в их компетенцию.

22. Если исследование недопустимых доказательств состоялось, то обсуждение вопроса о признании их не имеющими юридической силы производится в отсутствие присяжных заседателей с последующим разъяснением им существа принятого решения.

23. Кроме того, при произнесении напутственного слова судья должен обратить внимание присяжных заседателей на то, что их выводы о виновности подсудимого не могут основываться на доказательствах, признанных недопустимыми.

24. Аналогичным образом председательствующий судья должен поступить и в случае, когда до присяжных заседателей доведена информация, не относящаяся к фактическим обстоятельствам дела, например, сведения о судимости подсудимого, о применении незаконных методов следствия и т.д. .

Но пока умы большинства юристов поглощены злободневными разъяснениями закона о кредитных каникулах, обсуждением моратория на банкротство и поиском баланса интересов арендаторов и арендодателей, я же хочу предложить Вам отвлечься от повторяющих один другого заголовков новостей и почитать историческую заметку.

История – это уверенность, история – это спокойствие (столь необходимое сегодня), история – это возможность оценить закономерность событий и явлений, примерив ее к современным реалиям. Во времена, когда сама жизнь словно вопреки происходящему указывает на важность соблюдения прав и свобод человека и обеспечения достойного уровня их защиты, в центре первой части серии моих исторических заметок – адвокатура как общепризнанный институт защиты человеческих прав.

Для удобства прочтения ниже приведена ссылка для скачивания файла в формате PDF:

Часть I . К вопросу о зарождении адвокатуры в России

« История – это фонарь в будущее,

Предпосылки учреждения адвокатуры в Российской империи

Ни одно социальное явление, к коим относится и адвокатура, не может возникнуть само по себе, ему, безусловно, предшествует целый ряд событий, создающих определенные предпосылки такого возникновения.

Однако развитие законодательства требовало усложнения юридических норм, что делало их затруднительными для понимания и ввиду низкого уровня образованности вело к правовой беспомощности населения. Возникла необходимость оказания помощи специалистов–правоведов нуждающимся в ней лицам. Дело в том, что существовавшая в Российской империи должность судебного представителя не предполагала специализированных юридических знаний и подготовки, главная задача судебного представителя – это простое облегчение процесса, в то время, как правозаступничество требовало специального юридического образования. Ученые Нового времени Т. Гоббс, Г. Гроций рассматривали право на защиту, как естественное право человека. Естественное право защиты в свою очередь требует специализированного учреждения, способного оказывать такую защиту – института адвокатуры [4] . Фактором, долгое время затруднявшим официальное образование адвокатского сословия в Российской империи, являлась отрицательная репутация тогдашних ходатаев, не имевших каких-либо ограничений на занятие хождением по делам, и, как следствие, недоверие к ним со стороны населения. В дореформенный период судебным представительством занимались люди, зачастую не владевшие грамотой. Уровень оказываемой ими помощи был крайне низок. Законом от 14 мая 1832 года была осуществлена попытка ввести некоторую организацию в представительство сторон в коммерческих судах путем создания института присяжных стряпчих. Хождением по делам в коммерческих судах могли заниматься только те лица, которые были внесены в список присяжных стряпчих. Но на практике это не внесло ни малейшего изменения в существующее положение дел. Присяжные стряпчие не приобрели в обществе какого-либо доверия или авторитета, поскольку в коммерческих судах они играли роль простых канцелярских чиновников, занимавшихся бумажной волокитой, находившихся в полной зависимости от судей, не соответствовавших своему назначению, способных лишь запутать дело и затянуть судебный процесс.

Проще говоря, долгие годы имело место глубокое недоверие к дореформенным ходатаям, сопротивление правящих кругов учреждению института адвокатуры, а также отсутствие четкого представления о роли и значении этого института. Тем не менее, недостатки существовавшей в Российской империи судебной системы, а именно произвол, взяточничество, невежество судебных чиновников, засилье канцелярии, негласный и инквизиционный процесс имели очевидный характер и осознавались как в обществе, так и в правительстве [6] .

Немаловажную роль в процессе учреждения адвокатуры сыграл так называемый внешний фактор: развитие процессов интеграции, функционирование иностранного капитала, увеличение количества иностранных граждан, а также необходимость международного авторитета требовали введения демократических институтов, в том числе адвокатуры. В целом, можно выделить следующие предпосылки создания в Российской империи института присяжных поверенных: правовая беспомощность населения; низкий уровень образования; недостаточное развитие состязательного элемента в судебном процессе; наличие слоя либерально-буржуазной интеллигенции, способного войти в состав адвокатского сословия; платежеспособность населения, наличие средств для оплаты деятельности защитников (однако необходимо отметить существование и безвозмездной защиты).

Кроме того, важнейшей предпосылкой создания института присяжных поверенных являлось проведение Крестьянской реформы 1861 года, поскольку сосуществование феодально-крепостнической системы, не предполагающей предоставления населению прав и свобод, и демократического по своей природе института адвокатуры невозможно. Иными словами, к 60-м годам XIX века сложились как объективные, так и субъективные предпосылки введения адвокатуры в России.

Статус присяжных поверенных по судебным уставам 1864 года

О поступлении в сословие

Негативные условия приема в адвокатуру были перечислены в ст. 355 Учреждения Судебных Установлений. Присяжными поверенными не могли быть лица:

- не достигшие 25-ти летнего возраста;

- иностранцы;

- объявленные несостоятельными должниками;

- состоящие на службе от правительства или по выборам, за исключением лиц, занимающих почетные или общественные должности без жалования;

- подвергшиеся по судебным приговорам лишению или ограничению прав состояния, а также священнослужители, лишенные духовного сана по приговорам духовного суда;

- состоящие под следствием за преступления и проступки, влекущие за собой лишение или ограничение прав состояния, и те, которые, быв под судом за такие преступления и проступки, не оправданы судебными приговорами;

- исключенные из службы по суду, или из духовного ведомства за пороки, или же из среды обществ и дворянских собраний по приговорам тех сословий, к которым они принадлежат;

- те, коим по суду воспрещено хождение по чужим делам, а также исключенные из числа присяжных поверенных [9] .

О правах и обязанностях

Права, обязанности и ответственность присяжных поверенных также регламентировались судебными уставами 1864 года. Присяжным поверенным предоставлялось право принимать на себя хождение по делам во всех судебных местах округа судебной палаты, к которой они приписаны. Приняв на себя хождение по делу в соответствующем округе, присяжный поверенный по желанию тяжущегося мог продолжать ходатайство по делу во всех судах, в том числе вне округа, при условии подчинения совету присяжных поверенных того округа, где осуществляется производство по делу. Была предусмотрена обязанность присяжного поверенного передать все находящиеся у него дела, подлежащие производству в его отсутствие, другому присяжному поверенному в случае необходимости переезда в другой город для продолжения ходатайства по определенному делу.

О вознаграждении

Об этике

Судебными уставами присяжным поверенным запрещалось:

- каким-либо образом приобретать права своих доверителей по их тяжбам (ст. 400);

- действовать в качестве поверенного против своих родителей, жены, детей, родных братьев, сестер, дядей, а также двоюродных братьев и сестер (ст. 401);

- одновременно быть поверенным обеих спорящих сторон или переходить от одной стороны дела к другой (ст. 402);

- оглашать тайну своего доверителя во время производства по делу в случае отстранения присяжного поверенного от него и даже после окончания дела (ст. 403).

В случае совершения присяжным поверенным действий, в результате которых произошел пропуск определенных сроков или установленных правил, тяжущийся имел право взыскать с поверенного понесенные убытки, а если действия носили умышленный характер, то помимо возмещения убытков присяжный поверенный мог быть подвергнут уголовному наказанию (ст. 404–405 Учр. Суд. Уст.) [16] .

Первоначально сословие состояло из отставных чиновников разных рангов – от коллежского секретаря до статского советника. В суде производилось огромное число гражданских дел, что гарантировало для присяжных поверенных достойный заработок. Иметь присяжного поверенного считалось роскошью.

Тем не менее, абсолютной несправедливостью будет не отметить, что русская присяжная адвокатура объединяла в своих рядах выдающихся юристов. Демократический подъем и рост общественно-политической активности представителей интеллигенции способствовали притоку талантливых и эрудированных людей в адвокатское сословие. Многих присяжных поверенных по праву можно считать выдающимися ораторами и виртуозами слова. Русский адвокат XIX века – это, в большинстве своем, представитель буржуазии. Присяжный поверенный Д.В. Стасов – сын зодчего и брат известного деятеля культуры В. В. Стасова, П.А. Александров – сын священника из Орловской губернии, адвокат князь А.И. Урусов – племянник министра иностранных дел, выдающегося государственного деятеля А. М. Горчакова.

Обобщая, можно констатировать, что большинство присяжных поверенных дореволюционного периода являлись представителями русской буржуазной интеллигенции, имели довольно приличный заработок и отличались активной политической позицией, принимавшей все радикальный характер по мере приближения революционных событий.

Принципы организации корпорации

О Советах

Совет присяжных поверенных служил для надзора за всеми поверенными округа и мог применять санкции к лицам, нарушившим свои обязанности, в виде:

Исключенные из числа поверенных лишались права поступать в это звание во всем государстве. Тем не менее по статистике против каждого третьего поверенного и каждого двенадцатого помощника присяжного поверенного возбуждалось хотя бы по одному дисциплинарному делу, и 26,5% всех дел в отношении присяжных поверенных завершались осуждением [25] .

О помощниках

- Постановление Совета от 21 августа 1869 года, согласно которому необходимым условием являлось предоставление аттестата, диплома или удостоверения об окончании курса юридических наук в высших учебных заведениях или о выдержании экзамена в этих науках;

- Постановление Совета от 11 декабря 1869 года, запрещающее поступать в помощники лицам, которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к самим присяжным поверенным (кроме возрастного ценза в 25 лет и запрета состоять на службе от правительства или по выборам, за исключением лиц, занимающих почетные или общественные должности без жалованья).

Существовало две формы адвокатской стажировки: сословный и личный патронат. Та или иная форма определяла возможность для помощника заниматься профессиональной практикой. Сословный патронат предполагал, что стажер-адвокат вправе заниматься самостоятельной практикой и осуществлять функции адвоката. Личный же патронат лишал помощников профессиональных адвокатских прав и запрещал самостоятельно осуществлять адвокатскую деятельность. Встречалась и смешанная форма стажировки: самостоятельная профессиональная деятельность и одновременное получение навыков у патрона.

Затем Совет, рассматривавший проект, внес корректировки: ввел обязательное посещение юридических бесед и составление трех рефератов [31] . 21 ноября 1880 года был принят новый проект правил о юридических конференциях. Занятия помощников проходили в группах, руководитель группы назначался Советом из числа присяжных поверенных. Руководители следили за помощниками и знакомили их с практикой Совета. Возможность сотрудничества в группах была призвана благоприятно повлиять на развитие корпоративных традиций в среде помощников.

Институт присяжных поверенных в Российской империи прошел сложный путь становления и развития. По ряду причин долгие годы проблема официального учреждения института адвокатуры в России оставалась неразрешенной. Но со временем необходимость его создания приобрела очевидный характер. Организация состязательного процесса, столь необходимого для усовершенствования судебной системы, была невозможна без учреждения сословия адвокатов.

Так и сегодня реализация ключевых принципов судопроизводства и, как следствие, гарантированное обеспечение прав и свобод граждан прямо пропорциональны расширению прав и возможностей, доступных стороне защиты, и должному уровню внимания и уважения к адвокатскому сообществу и правозаступничеству в целом со стороны отечественной системы правосудия.

«Потеря человеческих прав тотчас же совпадает

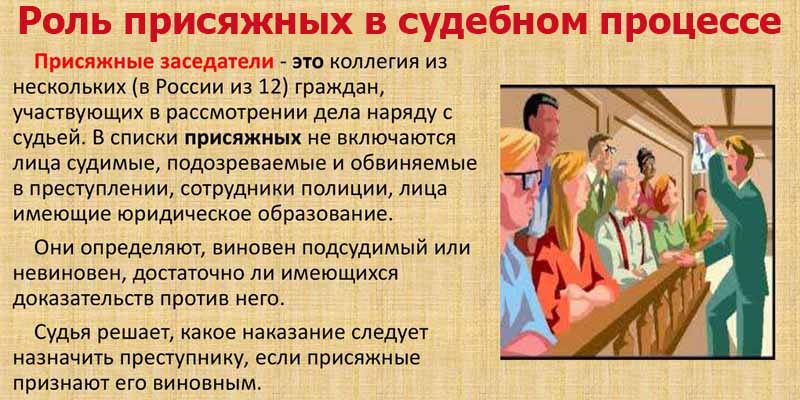

Для определения вины подсудимого и тяжести совершенного преступления существует несколько судебных институтов. Один из них – суд присяжных. Он выполняет функции вспомогательного органа и состоит из нескольких человек, которые выносят вердикт о виновности подсудимого.

Что такое суд присяжных?

Деятельность этот органа регулируется Уголовно-процессуальным кодексом. Согласно определению, суд присяжных – это коллегия заседателей, члены который выбираются случайным способом. Он является одним из институтов судебной системы. Суд присяжных рассматривает уголовные дела по обвинению в совершении тяжких преступлений. На основании решения коллегии заседателей судья выносит обвинительный или оправдательный приговор.

Зачем нужен суд присяжных?

Коллегия заседателей выступает в качестве независимого органа, который рассматривает дело не с юридической, а с обывательской точки зрения. Главное, для чего нужен суд присяжных – это исключение вероятности судебной ошибки. У подсудимого появляется возможность рассчитывать не только на знания и опыт юристов, но и на мнение простых людей. Привлечение к рассмотрению дела суда присяжных помогает повысить доверие ко всей системе.

История суда присяжных

Впервые данная форма рассмотрения дел появилась в Англии. В 1792 г. было законодательно закреплено за присяжными право определять достоверность факта совершения преступления и степень вины подсудимого. Это помогло обвиняемым рассчитывать на справедливый приговор и давало гарантию политической свободы. В XVIII в. введение суда присяжных состоялось в Германии и Франции. Идею поддержали большинство знаменитых философов и мыслителей того времени.

В России 20 ноября 1864 г. Александр II принял постановление о проведении судебной реформы. В документе содержалось определение такого органа, как суд присяжных, что это и какие задачи он решает. Известные адвокаты А.Ф. Кони и Ф.Н. Плевако поддержали введение независимой коллегии и выразили уверенность в том, что рассмотрение дел будет проводиться в условиях независимости заседателей и гласности.

Появление суда присяжных сыграло большую роль в развитии всей судебной системы. Он заставил изменить и упразднить некоторые устаревшие и слишком жесткие нормы закона, которые не соответствовали представлениям общества о тяжести наказаний для отдельных видов преступлений. Сейчас работа суда присяжных регулируется отдельным нормативным актом.

Какие дела рассматривает суд присяжных?

Особенности участия коллегии в заседании определяются Уголовно-процессуальным кодексом. Согласно его положениям, суд присяжных заседателей должен принимать участие в изучении некоторых видов дел, связанных с уголовными преступлениями:

Плюсы и минусы суда присяжных

Способ рассмотрения дел с участием коллегии заседателей всегда был для подсудимого одной из возможностей получить снисхождение и добиться справедливого решения. Рассматривая вопрос о том, нужен ли суд присяжных, необходимо отметить его неоспоримые достоинства:

- Независимость и непредвзятость. В рассмотрении дела принимают участие люди со стороны, выбранные случайным образом. Это помогает исключить возможность предварительной договоренности с обвиняемым.

- Рассмотрение дела широким кругом лиц. В состав суда присяжных входят 12 заседателей. Такое количество обусловлено исторически и обеспечивает высокую объективность при вынесении решения.

- Свобода от стандартов. Профессиональные судьи, длительное время выносящие приговоры, сильно подвержены влиянию тенденций, сложившихся в практике. Суд присяжных принимает решение независимо – заседатели понятия не имеют о том, какие стандарты действуют в профессиональном судопроизводстве.

- Минимизация возможности судебной ошибки. Коррумпированность и профессиональная неподготовленность судьи сильно влияет на исход дела. Присяжные заседатели ориентируются не на свои интересы, поэтому могут выступать в качестве бескорыстной стороны.

- Увеличение доверия к судебной системе. Суд присяжных – это один из лучших способов сделать рассмотрение дела максимально справедливым. Это повышает доверие других граждан к судебной системе и к государству в целом.

Рассмотрение дела с участием суда присяжных заседателей имеет и свои недостатки:

- Проблемы с выбором заседателей. Перед тем, как допустить человека к участию в судебном процессе, необходимо установить, что он не знаком с подсудимым. Порой это обстоятельство остается скрытым, что влияет на заинтересованность присяжного заседателя в исходе дела.

- Эмоциональное давление. Хоть присяжные заседатели ограждены от влияния стереотипов, они могут поддаваться влиянию со стороны как прокурора и адвоката, так и других членов коллегии.

- Материальные затраты. За участие в заседании присяжным выплачивается вознаграждение, размер которого зависит от количества проведенных часов и величины оклада судьи. В среднем рассмотрение одного дела обходится государству в $3,5-4,2.

Особенности суда присяжных

Коллегия заседателей – это особый орган, который созывается только для рассмотрения дела. От других институтов судебной системы его отличает несколько характерных признаков. Суд с участием присяжных заседателей проходит только в случаях, определенных Уголовно-процессуальным кодексом. Этот документ регламентирует основные правила рассмотрения дела коллегией и особенности отбора.

Состав суда с участием присяжных заседателей

Для вынесения вердикта по делу в качестве членов независимой коллегии граждане выбираются случайным образом. В состав суда присяжных должно входить 12 человек. Возглавляет заседание профессиональный судья. В местных судебных инстанциях количество заседателей составляет 6 человек, а при изучении дела на уровне административных образований требуется собрать коллегию из 8 граждан. Независимо от того, сколько присяжных в суде, должно быть еще двое запасных.

Функции суда присяжных

Коллегия заседателей решает следующие задачи:

- Устанавливают факт преступления. В полномочия суда присяжных входит необходимость принять решение о том, действительно ли обвиняемый совершил противоправное деяние. Заседатели должны опираться на свои внутренние ощущения и представленные доказательства по делу.

- Выясняют, виновен ли подсудимый и заслуживает ли он снисхождения. Коллегия присяжных путем совещания и голосования должна выяснить, есть ли смягчающие обстоятельства, которые необходимо учесть при вынесении приговора.

- Обеспечивают независимый взгляд на преступление и разностороннее рассмотрение дела. Коллегия присяжных выполняет функцию непредвзятого участника процесса и способствует установлению справедливости в суде.

Права суда присяжных

Члены коллегии в ходе рассмотрения дела и подготовки к заседанию могут:

- Знакомиться с материалами дела и собранными доказательствами.

- Задавать вопросы судье для разъяснения отдельных правовых моментов, связанных с изучаемым делом.

- Подробно выяснять обстоятельства совершения преступления и задавать вопросы всем участникам процесса.

- Получать компенсацию. В понятие суда присяжных входит обязанность государства выплачивать вознаграждение за исполнение обязанностей заседателя. Кроме этого компенсируются расходы на транспорт и жилье, если заседание проходит в другом городе. Период участия в рассмотрении дела включается в трудовой стаж. При этом работодатель не вправе препятствовать сотруднику выступать в качестве присяжного заседателя.

- В ходе рассмотрения дела участники суда присяжных могут делать письменные заметки для собственного пользования.

- Присяжные имеют право на гарантию неприкосновенности. Если на них оказано давление со стороны подсудимого или его представителей, членам коллегии выделяют личных охранников.

Как выбирают присяжных заседателей в суд?

Коллегия формируется случайным образом из граждан, соответствующих ряду критериев. Им рассылаются уведомления о том, что они включены в списки кандидатов для участия в заседании. Данные о том, как формируется суд присяжных, содержатся в нормативных документах. Затем в случае необходимости собрать коллегию кандидатам рассылаются приглашения для участия в судебном процессе.

Кто не может быть присяжным в суде?

Согласно положениям законодательных актов участвовать в заседании не имеют права:

- Лица моложе 25-ти и старше 65-ти лет.

- Граждане, которые имеют судимость.

- Лица в статусе подозреваемых или обвиняемых и те, кто находится под следствием.

- Присяжные заседатели не могут занимать должности государственных чиновников, адвокатов, прокуроров, священников.

- Из списка должны быть исключены люди, состоящие на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере.

- Недееспособные граждане.

- Лица, не знающие государственного языка.

- Имеющие физические или психические заболевания, которые являются препятствием для участия в заседании.

Как стать присяжным заседателем в суде?

Самостоятельно подать заявку для участия в заседании невозможно. Создание суда присяжных может производиться с использованием государственной автоматизированной системы, которая случайным образом формирует списки кандидатов. Программа выбирает нужное количество людей в определенном городе или территориальном образовании. Кандидатам рассылаются письма с уведомлением о том, что в случае получения дополнительного приглашения они должны явиться в суд. При этом участие в заседании является добровольным – любой гражданин вправе отказаться от права быть присяжным.

Как проходит суд присяжных?

Заседание с участием членов независимой коллегии осуществляется в несколько этапов:

- Перед тем, как начнется рассмотрение дела, присяжные заседатели собираются в отдельной комнате и путем голосования выбирают своего представителя. Через него все члены коллегии могут задавать вопросы судье, свидетелям и другим участникам заседания.

- На втором этапе присяжные собираются в зале суда и выслушивают доводы всех сторон, показания свидетелей и других лиц. Представители сторон защиты и обвинения прилагают усилия, чтобы убедить членов коллегии в необходимости принять то или иное решение.

- После окончания заседания суда присяжные удаляются в отдельную комнату для голосования. На обсуждение дела и принятие решения дается 3 ч.

- Коллегия присяжных заседателей должна стараться прийти к единому мнению. Если это сделать не удается, решение принимается путем голосования.

- Голосование присяжных осуществляется в устном порядке.

- Если заседание присяжных не было завершено до конца рабочего дня, его можно перенести на другое время.

- После принятия решения оно передается для ознакомления судье, который обязан учитывать мнение присяжных при вынесении приговора.

Решение суда присяжных

Результатом совещания и голосования коллегии заседателей должен стать документ, в котором содержатся ответы на три главных вопроса:

- Было ли на самом деле совершено преступление?

- Виновен ли подсудимый?

- Заслуживает ли он снисхождения?

В списке того, какие решения вправе выносить суд присяжных, нет упоминания о том, что он может определять меру наказания. Этим занимается профессиональный судья, который должен учитывать мнение коллегии. Если суд присяжных решил, что подсудимый невиновен, выносится оправдательный приговор. Коллегия может посчитать, что обвиняемый заслуживает снисхождения. В этом случае судья может назначить наказание в размере не более 3/4 от максимально возможного срока.

Кто такой терапевт, какие заболевания лечит и когда к нему нужно обращаться – вопросы пациентов, редко бывающих в поликлинике. Специалисты данного профиля ведут первичный прием и направляют при необходимости к врачам узкой специализации.

Конституционный суд является высшим судебным органом в стране, в основе которого положена защита прав и свобод граждан. Он обладает особой структурой и полномочиями, порядком рассмотрения обращений и их силой.

Арбитражный суд – часть отечественной системы правосудия, ответственная за защиту прав предпринимателей. Его деятельность играет огромную роль в обеспечении экономического процветания государства, так познакомимся же с ним поближе.

На третьей ступеньке системы отечественного правосудия – кассационный суд, который уполномочен проверять законность и обоснованность решений первой и второй инстанций. Узнаем, что это за орган и как можно добиться от него справедливости.

Законодательством России установлено привлечение граждан страны к вынесению вердикта по судебным делам. Этот принцип указан в 32 статье 5 части главного документа - Конституции страны. Граждане привлекаются к участию в реализации судебного права только как присяжные. Роль ограничена в представлении интересов российской общественности. На сегодняшний день на суд заседателей выносятся только уголовные слушания областного значения. В гражданском судопроизводстве практика с привлечением граждан не применяется, хотя это и оговорено в вышеупомянутой статье Конституции РФ.

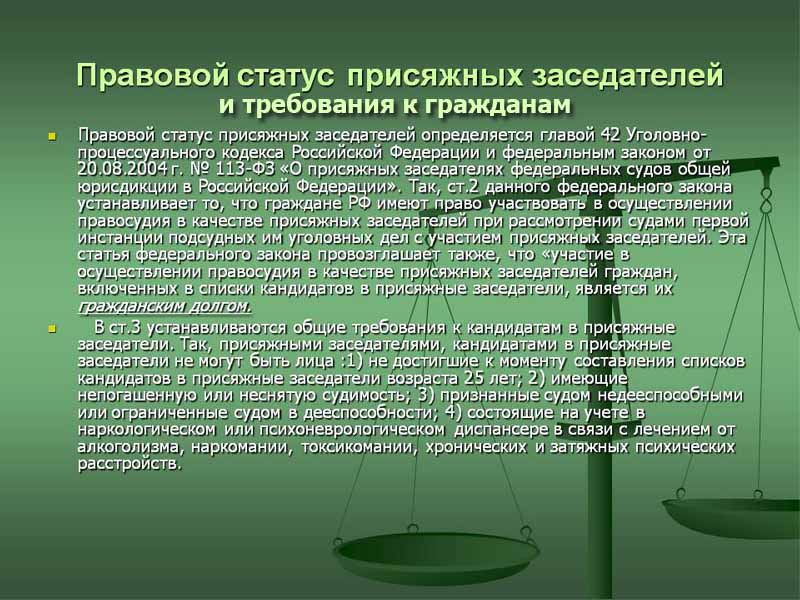

Правовой статус присяжных заседателей. Основы

Положение граждан, привлекаемых к вынесению судебных решений, приближает их к главе суда. Исходя из ч. 1 ст. 11 закона "О судебной системе", они не являются судьями. Особенности статуса присяжных заседателей заключается в их временном положении и полномочиях. Они являются участниками процесса до тех пор, пока идет разбирательство.

На протяжении всего времени слушания члены комиссии присяжных имеют статус судей в отношении своей независимости. Иными словами, гражданин принимает решение по делу самостоятельно без внешнего воздействия на его решение. Любое воздействие на присяжного преследуется по закону.

Кто может быть в составе присяжных?

Процедура избрания состава присяжных имеет законодательное подкрепление. Выбирая участников судебного процесса, суд опирается на ст. 3 Федерального закона от 20 августа 2004 г. N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации". Которая определяет перечень требований к кандидатам. Не рассматриваются кандидатуры, если это:

- лица младше 25 лет;

- граждане с судимостью в прошлом,и она осталась непогашенной или не снятой;

- решением суда относящиеся к недееспособным или имеющие судебное ограничение дееспособности;

- лица, которые состоят на учете в психоневрологическом диспансере, имеющие зависимость от наркотиков, алкоголя, прочих запрещенных законом веществ и состоящие на учете в наркологических отделениях;

- лица, фигурирующие в полицейских расследованиях как подозреваемые или обвиняемые в суде;

- граждане, которые не могут присутствовать на заседаниях суда по причине психических или физических недостатков;

- препятствием к участию в суде может быть языковой барьер, к заседанию в роли присяжных не допускаются лица, которые не владеют языком, на котором ведется слушание.

Кроме того, возраст кандидата не может превышать 70 лет.

Списки кандидатов

Важно, что запасной список состоит из числа кандидатов, не превышающего 25 % от общего в основном списке. При этом лица, занесенные в запасной список, избираются из тех, кто проживает в той административной единице, где расположен суд.

Отбор присяжных

По результатам отбора списки корректируются, исходя из требований к статусу присяжных заседателей. Исключаются лица, не соответствующие ст. 3 Федерального закона, а также в случаях подачи лицом заявления о невозможности исполнения роли присяжного. Причиной отказа может служить:

- языковой барьер;

- состояние здоровья;

- отказ принимается от лиц, достигших 65-летнего возраста;

- должность судьи, дознавателя, адвоката, пристава, детектива, работающего в частном порядке - если лицо продолжает вести деятельность или срок по ее прекращении составляет менее пяти лет;

- военнослужащие и уволенные в отставке, если с момента увольнения не прошло пять лет;

- служба в рядах церкви;

- работа в органах по надзору за оборотом психотропных препаратов, в органах таможенной службы и внутренних дел, в период привлечения к исполнению гражданского долга в суде, и если с момента увольнения с места службы не прошло пяти лет.

Полномочия

Ст. 333 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации содержит полномочия присяжных:

- Участие во всех аспектах уголовного дела, уточнение интересующих вопросов и данных, ознакомление со всеми материалами дела. Осмотр вещественных доказательств и документов по делу производится непосредственно в зале суда.

- Высказывать просьбы через председательствующего о пояснении норм и законов, озвученных в процессе.

- Записывать нужные и важные факты дела.

Статус присяжных заседателей не позволяет им покидать зал суда во время слушания, обсуждать судебный процесс с третьими лицами, высказываться до момента вынесения вердикта, заниматься изучением и сбором информации по слушающемуся делу вне зала суда, передавать информацию третьим лицам относительно обсуждений в совещательной комнате.

Предусмотрено п. 1, 2 и 4 ч. 1 ст. 299 УПК РФ присяжным отвечать на вопросы в опросном листе во время совещания. Заседатели имеют право смягчить меру наказания, указав это в вердикте и основываясь на ст. 339 УПК.

Наделение полномочиями: как происходит

Статус присяжных заседателей, порядок наделения полномочиями определяется законами страны, а именно ст. 326 УПК. Она формирует порядок составления списков, на основании которых присяжные заседатели наделяются полномочиями таковых.

В российском суде число присяжных 12. Кроме того, существует 2 дополнительных места в коллегии, если один из основных заседателей по каким-либо причинам не может принимать участие в слушании, его замещает один из двух дополнительных кандидатов. Запасные присяжные наделены такими же правами, что и комплексные.

Срок выполнения гражданами своих обязательств присяжных составляет 10 дней один раз в год. Если слушание дела предусматривает более долгий период, то присутствие заседателя продлевается на весь срок судебного разбирательства.

Роль в суде

Согласно законам Российской Федерации статус присяжных заседателей носит обязательный характер для выбранных лиц. И определяется не только как право на вынесение судебных решений, но и как обязанность гражданина страны.

Статус присяжного заседателя приравнивается к статусу судьи, главенствующего в судебном зале. Отличие заключается в том, каким образом выносится вердикт комиссией граждан.

После выступления сторон защиты и обвинения присяжным дают ознакомиться с уликами, указывающими на вину или невиновность подсудимого в деянии. По окончании слушания коллегию заседателей приглашают в отдельную комнату, где они отвечают на вопросы по слушанию. А именно:

- о доказанности или недоказанности противоправного деяния;

- о виновности или невиновности подсудимого, исходя из улик и доказательств;

- о доказанности или косвенности доказательств;

- о признании подсудимого виновным или невиновным.

Основываясь на ответах присяжных заседателей, судья выносит приговор. Этим ограничивается роль присяжных в процессе слушания дела. О текущих вопросах, касающихся юридической стороны, судья принимает решение самостоятельно.

Обеспечение присяжных материальным вознаграждением

С период участия в судебном процессе присяжным заседателям начисляется оклад, равный половине оклада судьи, исчисляется исходя из количества дней судебного разбирательства. Эта сумма не должна быть меньше получаемой присяжным на основном месте работы. Выплачиваются средства из федерального бюджета. Командировочные расходы и транспортные к месту суда подлежат компенсации в порядке и размере для суда в конкретном регионе. В период исполнения гражданского долга сохраняется основное рабочее место, и срок входит в трудовой стаж.

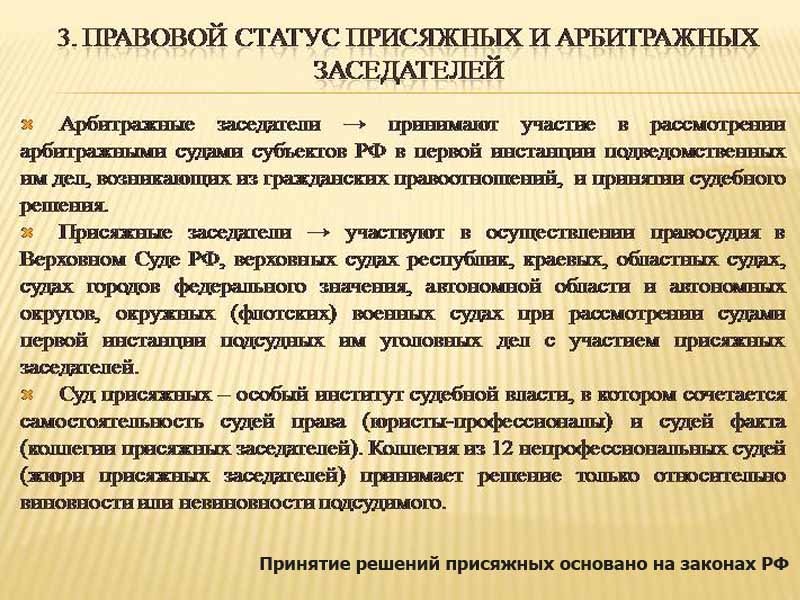

Описание и отличия присяжных и арбитражных заседателей

Основы правового статуса присяжных и арбитражных заседателей регулируются законами России. Присяжные выступают в судах РФ на уровне выше районных. Обычно их привлекают для рассмотрения уголовных дел.

Каждые четыре года происходит обновление списков основного и запасного составов коллегии присяжных. Число лиц и данные о них предоставляются губернатору края и после в муниципальное представительство. Непосредственно перед заседанием суда председатель производит отбор кандидатов из списков.

Отличие арбитражных заседателей заключается в том, что они выступают только в судах первой инстанции. Привлечение граждан к рассмотрению дел происходит по ходатайству сторон. Коллегия состоит из одного профессионального судьи и двух арбитражных заседателей.

Арбитражные заседатели могут быть представлены торгово-промышленными палатами и ассоциациями. Правовые полномочия приравнены к судейским. Решают в основном экономические споры.

Неприкосновенность заседателей

Закон РФ № 113 в ст. 12 гласит, что присяжные, члены их семей и их имущество являются неприкосновенными на период, предусмотренный законодательными актами. Конституцией РФ предусмотрены права и свободы судей и заседателей присяжных и арбитражных, также ФКЗ от 31.12.96 "О судебной системе РФ". Правоохранительные органы обеспечивают безопасность лиц, участвующих в судебных разбирательствах.

Читайте также: