Уклонение от уплаты налогов приговор

Обновлено: 01.06.2024

Самым суровым видом ответственности для физического лица является уголовная ответственность. Практика показывает, что в вопросах выявления схем уклонения от уплаты налогов, возмещения причиненного бюджетной системе ущерба налоговые органы активно взаимодействуют со следственными органами, органами дознания.

Некоторым вопросам привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и другие преступления, связанные с налогообложением, посвящено интервью с экспертом.

— В чем выражается уклонение от уплаты налогов с организаций?

Согласно статье 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов с организации состоит в непредставлении налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, внесении в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений.

Примерами уклонения являются:

- использование фиктивных документов о расчетах с фирмами-однодневками для применения налоговых вычетов по НДС;

- представление в налоговый орган налоговой декларации по налогу на прибыль организаций с заведомо ложными сведениями о расходах по мнимым сделкам;

- занижение объема реализованной продукции в декларации по акцизам.

— Кто привлекается к ответственности?

Некоторые вопросы применения уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления изложены в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64.

К субъектам преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ, могут быть отнесены руководитель организации-налогоплательщика, бухгалтер, в обязанности которых входит подписание отчетной документации, представляемой в налоговые органы, обеспечение полной и своевременной уплаты налогов и сборов, а равно иные лица, если они были специально уполномочены органом управления организации на совершение таких действий.

К числу субъектов преступления могут относиться также лица, фактически выполнявшие обязанности руководителя или главного бухгалтера (бухгалтера).

— Как решается вопрос об ответственности лица, не занимающего должность, но фактически руководящего обществом?

Не секрет, что руководство юридическим лицом может де-факто осуществляться бенефициаром (в частности, лицом, у которого преобладающее участие в уставном капитале, в том числе через цепочку зависимых лиц).

В этом случае вопросы об ответственности могут рассматриваться с учетом роли каждого лица в совершении преступления. При наличии соответствующих фактических обстоятельств директор может быть привлечен к уголовной ответственности как исполнитель преступления, а фактический руководитель как организатор, подстрекатель или пособник (статьи 33, 34 УК РФ).

Следует обратить внимание, что в ситуации c фактическим руководителем взаимодействие, основанное на власти — подчинении строится на неформальных отношениях при отсутствии приказа, распоряжения — документов, адресованных исполнителю.

— Может ли быть признано смягчающим обстоятельством для физлица наличие отношений зависимости при назначении наказания?

В силу пункта 2 статьи 42 УК РФ лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях.

К обстоятельствам, смягчающим ответственность, согласно статье 61 УК РФ относится совершение преступления в результате физического или психического принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости.

Такая зависимость может иметь место в ситуации понуждения со стороны бенефициара организации к совершению незаконных действий ее руководителем.

Но подтвердить документально такие факты достаточно сложно.

— Каков порядок привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с налогами?

В настоящее время никакой специфики в возбуждении уголовного дела по таким преступлениям, как уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанностей налогового агента, нет.

По общему правилу предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела (статья 162 УПК РФ).

Согласно статье 171 УПК РФ при наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого.

Если в ходе предварительного следствия предъявленное обвинение в какой-либо его части не нашло подтверждения, то следователь своим постановлением прекращает уголовное преследование в соответствующей части, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, а также прокурора (пункт 2 статьи 175 УПК РФ).

Признав, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения, следователь уведомляет об этом обвиняемого и разъясняет ему право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, законного представителя, о чем составляется протокол (статья 215 УПК РФ).

— Возможна ли ситуация, когда по данным налогового органа недоимки нет, а по данным следователя есть?

В ответ на полученные от следователя материалы о преступлении, налоговый орган констатирует текущую ситуацию в отношении налогоплательщика: налоговая проверка была, проверка идет, проверки не было. Участие налогового органа носит содержательный характер только в случае проведения в предшествующем периоде проверки налогоплательщика, по результатам которой вынесено решение о привлечении или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Но при наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки преступления, следователь не обязан дожидаться получения заключения или информации налогового органа, иными словами, может сразу возбудить уголовное дело.

Непроведение налоговой проверки, более того, принятие по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки решения, в котором отсутствует выявленная недоимка и подлежащий уплате штраф, не являются препятствиями для возбуждения уголовного дела.

Данные, указывающие на признаки налогового преступления, могут содержаться, в частности, в материалах, направленных прокурором в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, в заключении эксперта и других документах.

— Должен ли налоговый орган по своей инициативе направлять материалы в следственные органы?

В данном случае имеется в виду неисполнение требований, которые направлены на основании вступившего в силу решения налогового органа о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения.

В сопроводительном письме налоговый орган должен отразить выявленные нарушения законодательства о налогах и сборах, в том числе описание схем уклонения от уплаты налогов (при наличии), с указанием общей суммы неуплаченных налогов и сборов, а также расчет неуплаченных сумм (с разбивкой по годам и указанием доли неуплаченных сумм к общей сумме, подлежащей уплате) в случае несоответствия их максимальным суммам неуплаченных налогов (сборов), предусмотренных примечаниями к статьям 198 и 199 УК РФ (письмо ФНС от 06.06.2012 № АС-4-2/9338@).

Взаимодействие налоговых органов и органов Следственного комитета регулируется также соответствующим Соглашением от 13.02.2012 № 101-162-12/ММВ-27-2/3.

При этом в статье 32 НК РФ говорится не только об уклонении от уплаты налогов с физического лица и организаций, но и о неисполнении обязанностей налогового агента (статья 199.1 УК РФ), сокрытии денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (статья 199.2 УК РФ).

— Что может указывать на сокрытие имущества от взыскания?

В отношении статьи 199.2 УК РФ в письме ФНС от 02.06.2016 № ГД-4-8/9849 приведены признаки, свидетельствующие о сокрытии денежных средств и имущества:

— Будет ли иметь значение наличие решения арбитражного суда в пользу налогоплательщика по спору с налоговым органом?

Будет. Но в тех пределах, которые входили в предмет доказывания по арбитражному делу в порядке так называемой преюдиции (статья 90 Уголовно-процессуального кодекса).

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.

Следователь не вправе обращаться к вопросу, составлявшему предмет доказывания по арбитражному делу. Он может оценивать наличие признаков фальсификации доказательств, включая доказательства, не рассматривавшиеся судом по арбитражному делу. Фальсификация доказательств в случае ее установления может быть основанием для пересмотра решения по арбитражному делу по вновь открывшимся обстоятельствам.

— Как сформулированы критерии по суммам неуплаченных налогов для целей привлечения к ответственности?

С 15 июля 2016 года проиндексированы размеры неуплаченных сумм, превышение которых является условием привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов по статьям 198 и 199 УК РФ.

Изменения внесены Федеральным законом от 03.07.2016 № 325-ФЗ.

Причем, для организаций увеличен как абсолютный размер неуплаченной суммы налогов, так и процентное соотношение доли неуплаченных налогов и подлежащей уплате суммы налогов.

Крупным размером признана сумма, составляющая в пределах трех финансовых лет подряд более 5 миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 25% подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов. Либо неуплаченная сумма должна превысить 15 миллионов рублей.

В соответствии с пунктом 12 постановления Пленума Верховного Суда от 28.12.2006 № 64 при исчислении доли неуплаченных налогов и (или) сборов необходимо исходить из суммы всех налогов и (или) сборов, подлежащих уплате за период в пределах трех финансовых лет подряд. Согласно пункту 17 того же Постановления размер неисполнения обязанности налогового агента необходимо определять исходя из сумм тех налогов и (или) сборов, которые подлежат перечислению в бюджет лицом как налоговым агентом.

В качестве наказания могут быть применены штрафы, принудительные работы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, арест, лишение свободы.

Уголовная ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды не установлена.

— При каких условиях уголовное преследование может быть прекращено?

Лицо, впервые совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности.

— Что означает возмещение ущерба?

Исходя из взаимосвязанных положений части 1 статьи 76.1, пункта 2 примечаний к статье 198, пункта 2 примечаний к статье 199 УК РФ и части 2 статьи 28.1 УПК РФ можно дать следующий ответ.

Для целей применения части 1 статьи 76.1 УК РФ полное возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе, может быть подтверждено документами, удостоверяющими факт перечисления в бюджетную систему начисленных сумм в счет погашения задолженности налогоплательщика, например, платежным поручением или квитанцией с отметкой банка.

— Освобождается ли лицо от ответственности, если ущерб возмещен другим лицом?

Возмещение ущерба может быть произведено не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами. В случае совершения преступлений, предусмотренных статьями 199 и 199.1 УК РФ, возмещение ущерба допускается и организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется лицу (пункт 2 примечаний к статье 199 УК РФ).

Немного статистики

Чтобы оценить актуальность материалов Постановления № 48, нужно обратить внимание на статистику правоприменения по ст. 198 – 199.2 УК РФ.

Количество лиц, осужденных по этим статьям в 2016 году составило 579 человек; 2017 год – 583 человека; 2018 год – 605 человек; в течение первого полугодия 2019 года – 300 человек. За это время количество прекращенных судами дел по этим статьям находится в пределах от 38 до 41 процента.

При этом свыше половины виновных осуждаются при их согласии с обвинением (для примера: в 2018 году этот показатель составил 60 процентов).

А реальное лишение свободы по указанным составам – явление достаточно редкое. В том же 2018 году такое наказание было применено к 5,6 процентам лиц, осужденным за совершение налоговых преступлений.

Для сравнения: условное лишение свободы – 10,5 процентов; штраф – 27 процентов; 17,3 процента освобождены от наказания по амнистии.

Поскольку на практике чаще всего применяется ч. 2 ст. 199 УК РФ, судьи ВС РФ уделили особое внимание именно этому составу.

Важные изменения

В Постановлении № 48 учтены изменения в действующем законодательстве, в том числе и в ст. 198 – 199.2 УК РФ, внесенные Федеральным законом от 29.07.2017 № 250ФЗ. Был расширен предмет преступлений, поскольку он стал включать в себя кроме налогов и сборов также и страховые взносы.

Более того, ВС РФ согласовал свою позицию с точкой зрения КС РФ, отраженную в его постановлении от 08.12.2017 № 39-П4, которая дает ответ на вопросы об обратной силе закона применительно к налоговым преступлениям.

А в п. 28 Постановления № 48 отражено согласование позиций ВС РФ и КС РФ по поводу возможности признания физического лица виновным в совершении преступлений по ст. 199, 199.1, 199.2 УК РФ в связи с деятельностью организаций – налоговых агентов, плательщиков налогов, сборов, страховых взносов – как гражданского ответчика лишь при фактической либо юридической невозможности удовлетворения требований за счет непосредственно организации или отвечающих в соответствии с законом по ее долгам лиц.

Как известно, налоги, сборы и страховые взносы исчисляются за определенные периоды и подлежат уплате в соответствующие сроки. В Постановлении № 48 сохранена позиция, которая соответствует уже сложившейся практике: преступления по ст. 198, ст. 199, ст. 199.1 УК РФ считаются оконченными с момента неуплаты в тот срок, который предусмотрен налоговым законодательством. Обращаю ваше внимание, что речь в данном случае идет не только о юридическом, но и фактическом окончании преступлений.

Это обстоятельство имеет важное значение для определения сроков давности уголовной ответственности за соответствующие преступления.

Проблемы толкования

Постановление № 48 содержит в себе ряд важных разъяснений, призванный исключить расширительное толкование отдельных правовых дефиниций, играющих важную роль в правоприменительной практике.

Они должны соответствовать перечню документов, прямо указанных в НК РФ и принятых на основании этого кодекса федеральных, региональных законах, нормативных правовых актах муниципальных образований.

Кроме того, к иным документам по смыслу указанных выше статей, следует относить подлежащие приложению к декларации, а потому служащих основанием для исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых взносов .

В уголовном законе остается некоторая неопределенность по поводу установления границ трехлетнего срока при исчислении крупного и особо крупного размера налогов, сборов и страховых взносов, являющихся предметом преступления. В Постановлении № 48 дается разъяснение: при наличии неустранимых сомнений в определении подобных сроков их следует толковать в пользу обвиняемого. Кроме того, в п. 29 Постановления № 48 сказано, что суды должны контролировать наличие способов исчисления данных периодов в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и в обвинительном заключении.

О надлежащем субъекте

В соответствии с изложенной в Постановлении № 48 точкой зрения ВС РФ субъектом преступления по составу, предусмотренному ст. 199 УК РФ, является лицо, уполномоченное в силу закона либо на основании доверенности подписывать документы, представляемые вналоговые органы организацией, являющейся плательщиком налогов, сборов, страховых взносов, вкачестве отчетных за налоговый (расчетный) период.

Такими лицами признаются руководитель организации – плательщика налогов, сборов, страховых взносов либо уполномоченный представитель такой организации (см. ст. 29 НК РФ). Субъектом данного преступления может выступать также лицо, фактически выполнявшее обязанности руководителя организации – плательщика налогов, сборов, страховых взносов.

В качестве примера можно привести дело, приговор по которому был вынесен Советским районным судом г. Омска от 03.05.2018. Подсудимый был признан виновным по п.п. а), б), ч. 2 ст. 199 УК РФ в уклонении от уплаты налогов организацией в особо крупном размере, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору.

Суд признал обвиняемого надлежащим субъектом преступления на том основании, что в период его совершения онфактически исполнял обязанности руководителя ООО наряду с другим лицом, совместно с которым обвиняемый привлек еще одно лицо к формальному исполнению обязанностей директора.

При этом все фактическое руководство хозяйственной деятельностью общества обвиняемый и его соучастник держали под своим контролем.

Проблема виновности

В Постановлении № 48 уделяется внимание и проблемам, связанным с установлением элементов субъективной стороны состава налоговых преступлений. Так, в п. 8 документа указано на то, что уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, осуществление иных деяний, составляющих объективную сторону состава налоговых преступлений, возможно лишь при наличии прямого умысла.

Таким образом, ВС РФ еще раз обращает внимание на недопустимость объективного вменения: нельзя говорить о наличии всех признаков состава преступления лишь при установлении факта неуплаты налогов, сборов, страховых взносов. Такое деяние должно носить осознанный, намеренный характер.

А в процессе доказывания прямого умысла стороне уголовного преследования необходимо учитывать положения ст. 111 НК РФ, где указаны обстоятельства, исключающие виновность деяния при совершении налогового правонарушения. И, разумеется, все неустранимые сомнения в виновности обвиняемого необходимо толковать в его пользу.

Точно так же обстоит дело и при рассмотрении дел по ст. 199.2 УК РФ, сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере.

Подобные деяния также должны осуществляться только с прямым умыслом при наличии цели уклонения от взыскания денежных средств. На подобные цели должны указывать конкретные деяния обвиняемых.

В Постановлении № 48 уделено место и рассмотрению такого элемента субъективной стороны состава налоговых преступлений, как мотив при исполнении обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). ВС РФ дает ограничительное толкование данных понятий. В абз. 3 п. 19 Постановления № 48 указано, личный интерес как мотив совершения преступления может выражаться в стремлении обвиняемого извлечь выгоду имущественного либо неимущественного характера.

В качестве примера можно привести оправдательный приговор Заокского районного суда Тульской области от 27.07.2016 по делу № 1-43/2016: суд посчитал, что нельзя признать личным интересом обвиняемого инкриминируемое ему стремление приукрасить перед учредителем общества реальное финансово-производственное положение предприятия, которым он руководил.

Освобождение от уголовной ответственности

Постановление № 48 было призвано также устранить несовершенство правового регулирования такого вопроса, как освобождение от уголовной ответственности.

Дело в том, что сегодня имеет место коллизия между нормами ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ и ст. 76.1 УК РФ, где речь идет об освобождении от ответственности лиц, обвиняемых в налоговых преступлениях, выполнивших все требования о возмещении ущерба в ходе судебного разбирательства .

Норма материального права содержит перечень оснований для освобождения от уголовной ответственности, а норма права процессуального вводит неоправданные ограничения для их применения.

То есть решение об освобождении от уголовной ответственности суд может принять только до назначения дела к рассмотрению. Поскольку на уровне судебного толкования устранить подобную коллизию между нормами права одинаковой юридической силы не представляется возможным, ВС РФ решил воспользоваться своим правом законодательной инициативы.

О преюдиции

В Постановлении № 48 содержится напоминание нижестоящим судам о сохранении преюдициальногохарактера вступивших в силу решений арбитражных судов, судов общей юрисдикции, иных решений, вынесенных в рамках гражданского судопроизводства, которые имеют значение по делам в рамках уголовного судопроизводства. Однако фактические обстоятельства, установленные в таких правоприменительных актах, не имеют определяющего значения для выводов суда о виновности лиц, обвиняемых в совершении налоговых преступлений.

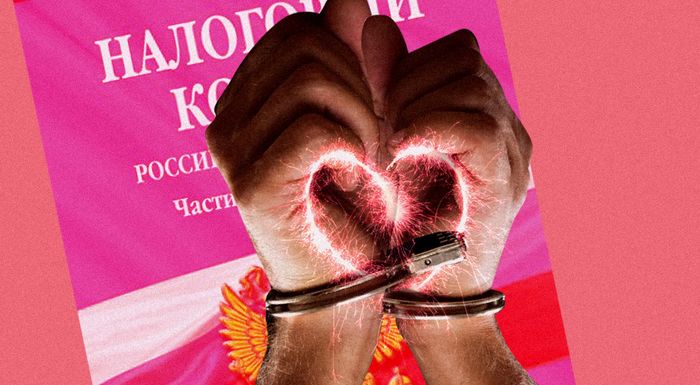

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Уголовным кодексом РФ предусмотрено несколько статей, посвященных налоговым преступлениям и уклонению от уплаты страховых взносов. Эксперты TaxCOACH описали особенности каждого из составов налоговых преступлений, а также специфики привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономики и налогов.

1. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений

Статьи 198 и 199 УК РФ предусматривают ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов с физического лица и организации соответственно.

ИП несут ответственность по ст.198 УК РФ как физические лица.

Для налогоплательщиков — физлиц (в том числе ИП) уголовная ответственность по п.1 ст.198 УК РФ наступает за уклонение от уплаты налогов в размере более 2 млн. 700 тыс. рублей за период в пределах 3 финансовых лет подряд.

Для налогоплательщиков — юрлиц уголовная ответственность по ст. 199 УК РФ наступает в случае неуплаты в пределах 3 финансовых лет подряд 15 млн. рублей.

Подчеркиваем, что суммы налогов и страховых взносов, от которых уклонилась организация, могут суммироваться.

До 12.04.2020 Уголовный кодекс предусматривал дополнительные критерии: уголовная ответственность наступала, если сумма неуплаченных налогов (сборов, взносов) была меньше (900 тыс.руб. для физических лиц и ИП и 5 млн.руб. для юридических лиц), но только при условии, что сумма уклонения превышала 10 % (или 25 % — для юридических лиц) от совокупного размера подлежащих уплате сумм налогов конкретным налогоплательщиком.

Например, если по состоянию на 12.04.2020 ИП привлекается к уголовной ответственности за неуплату более 900 тыс. рублей (и более 10% от суммы налогов, подлежащих уплате), но менее 2 млн. 700 тыс. рублей, то к уголовной ответственности его привлечь не смогут.

За неисполнение обязанностей налогового агента предусмотрена ответственность по ст. 199.1 НК РФ. Это случаи, например, неудержания и/или неперечисления в бюджет НДФЛ при выплате заработной платы сотрудникам, а также НДС при выплате доходов иностранной организации, не имеющей в России постоянного представительства.

Суммы неисполненных обязательств налогового агента, с превышения которых возникает уголовная ответственность, предусмотрены те же, что указаны выше для налогоплательщиков — юридических лиц (независимо от того является налоговый агент юридическим или физическим лицом). Максимальный срок лишения свободы по данной статье составляет 6 лет.

Субъект преступления в статье 199.1 УК РФ четко не определен — это может быть физическое лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, а также лицо, на которое в соответствии с его должностным или служебным положением возложена обязанность по исчислению, удержанию или перечислению налогов (руководитель или главный (старший) бухгалтер организации, иной сотрудник организации, специально уполномоченный на совершение таких действий, либо лицо, фактически выполняющее обязанности руководителя или главного (старшего) бухгалтера). Обычно это бухгалтер, в соответствии с должностной инструкцией именно на него чаще всего возлагается обязанность исчислить налог, удержать и перечислить в бюджет.

Ключевой момент — наличие мотива (личная заинтересованность).

Личный интерес как мотив преступления может выражаться, например, в стремлении извлечь выгоду имущественного, а также неимущественного характера, обусловленную такими побуждениями, как карьеризм, протекционизм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса и т.п. Доказательством наличия такого мотива, как свидетельствует судебная практика, являются, например, такие факты, когда в ситуации неперечисления налога

- бухгалтер и/или директор получают премию;

- произведена оплата контрагенту — аффилированному лицу;

- выплачена заработная плата сотрудникам (в данном случае, по мнению судов, интерес директора может состоять в том, что он хочет укрепить авторитет в глазах подчиненных).

Единственный способ избежать привлечения к ответственности по ст. 199.1 УК РФ — доказать полное отсутствие финансовой возможности для выполнения функции налогового агента на предприятии.

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 199.2 УК РФ, может быть физическое лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, собственник имущества организации, руководитель организации либо лицо, выполняющее управленческие функции в этой организации, связанные с распоряжением ее имуществом.

Доля привлечения к ответственности по этой статьей среди всех налоговых преступлений составляет 50-60%.

Еще два состава (ст.199.3 и 199.4) предусмотрены за уклонение от уплаты одного из видов страховых взносов — страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Суммы уклонения, после которых возникает состав преступления, здесь свои:

- от 1 млн. 800 тыс. руб. в пределах трех финансовых лет подряд для страхователей — физических лиц (читай — для ИП);

- от 6 млн.руб. для страхователей — юридических лиц.

Ответственность за эти преступления куда мягче, чем за уклонение от уплаты налогов и страховых взносов в Пенсионный фонд, а именно — максимальное наказание для директора юридического лица составит 3 года лишения свободы (это при допущенной неуплате 13 млн.руб.). Учитывая тарифы этих страховых взносов, уклониться на такую сумму непросто.

2. Об основаниях для возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям

С 7 декабря 2011 года поводом для возбуждения уголовного дела по статьям 198 — 199.2 УК РФ могло стать только вступившее в силу Решение налогового органа о привлечении налогоплательщика (налогового агента) к ответственности за совершение налогового правонарушения, сумма недоимки по которому достаточна для возбуждения уголовного дела. При этом материалы проверок, послужившие основанием для вынесения такого решения, налоговый орган должен был направлять в Следственный комитет только в случае, если налогоплательщик (налоговый агент) не уплатил доначисленные по решению налоги и сборы более двух месяцев с даты истечения срока по соответствующему требованию.

Что в итоге? Для принятия решения, возбуждать уголовное дело или нет, следователю нет прямой надобности дожидаться результатов проверок налоговых органов, в его компетенции определить наличие признаков налогового преступления и ущерб от его совершения самостоятельно, в частности, исходя из данных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), проведенных сотрудниками полиции.

И это полбеды. Отсутствие привязки возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям к вступившему в силу решению налогового органа по результатам соответствующей проверки позволяет возбуждать уголовные дела, проводить следственные мероприятия и привлекать к уголовной ответственности за налоговые преступления до 10-летней давности, теперь это не ограничено сроками выездных налоговых проверок, глубина которых не превышает трех лет, предшествующих году, в котором проверка начата. Отсутствие такой связи существенно усложняет, если не исключает, и ранее имевшуюся возможность избежать уголовного преследования путем уплаты сумм недоимки, пеней и штрафов по решению налогового органа.

Например, в ситуации, когда налоговая проверка не была открыта, а сумму недоимки предъявляет следователь, налогоплательщик такой возможности лишается. Оспаривать предъявленную сумму придется в суде общей юрисдикции в рамках уголовного дела.

Особенности порядка возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям:

Получив заключение (информацию) от налогового органа, следователь должен принять процессуальное решение:

В таких условиях не стоит ожидать, что увеличение количества возбуждаемых уголовных дел по налоговым составам будет происходить за счет улучшения качества выявления и расследования злоупотреблений, а не за счет широты оснований для возбуждения дел.

Инициирование возбуждения уголовных дел со стороны налоговых органов:

Налоговые органы по-прежнему обязаны направлять свои вступившие в силу Решения о привлечении к ответственности в Следственный комитет, сумма налоговой недоимки по которым установлена в достаточном размере для возбуждения уголовного дела, и она не уплачена налогоплательщиком в течении двух месяцев с даты истечения срока уплаты по соответствующему требованию.

Но с учетом озвученных поправок в УПК, налоговый орган теперь не ограничен этой обязанностью, он может предоставить в следственные органы и данные, например, лишь о предполагаемом налоговом правонарушении, содержащем признаки преступления, собранные на этапе предпроверочного анализа или в ходе прочей текущей аналитической и контрольной работы.

Налоговые органы стали активно пользоваться тем, что их вступившее в силу решение теперь не единственный документ, который может послужить поводом для возбуждения уголовного дела.

После принятия Определения ВС РФ от 27.01.2015 № 81-КГ14-19, у налоговых органов появился один серьезный инструмент для взыскания недоимок непосредственно с контролирующих организацию физических лиц в рамках уголовного судопроизводства. Ранее суды не признавали возможность взыскания ущерба с физического лица, признанного виновным в совершении уголовного преступления, выразившегося в неуплате организацией, которую он контролировал, установленных налогов и сборов в крупном или особо крупном размере. Данная позиция была основана на том, что юридическое лицо является самостоятельным субъектом, отвечающим по своим обязательствам всем своим имуществом, поэтому неуплата налога, допущенная со стороны юридического лица, не может квалифицироваться как ущерб, причиненный государству действиями ее руководителя и (или) учредителя.

Верховный суд решительно поменял эту практику своим Определением, указав в нем, что

ответственным за возмещение ущерба Российской Федерации в виде неуплаченных организацией налогов, в том числе неправомерного возмещения из бюджета НДС, может быть признано физическое лицо, привлеченное к уголовной ответственности за данное правонарушение.

Прежние ссылки нижестоящих судов на положения ст. 45 и ст. 143 НК РФ, строго устанавливающих круг налогоплательщиков и порядок исполнения налоговых обязательств, как основание для отказа возмещения ущерба бюджету таким способом, Верховный суд признал несостоятельными, поскольку в рассматриваемом случае речь идет не о взыскании налогов, а о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

В связи с чем схема взыскания доначислений по налоговым проверкам стала выглядеть следующим образом:

Если организация не обжаловала в суде результаты проверки или суд поддержал налоговую инспекцию и признал организацию виновной в совершении налогового правонарушения, инспекция может, в случае неуплаты доначислений налогоплательщиком, прибегнуть к процедуре банкротства и заявить о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

В то же время, если налоговое правонарушение содержит в себе признаки уголовного преступления, то контролирующие организацию лица обязаны будут возместить причиненный своими действиями ущерб бюджету в рамках уголовного дела.

Мало того, с учетом позиции Конституционного суда обязанность возместить причиненный ущерб бюджету сохранится, даже если в отношении контролирующих лиц (директор, учредитель, член Совета директоров) уголовное дело было прекращено по так называемым нереабилитирующим основаниям — вследствие истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности (по ч.1 ст.199 УК он составляет всего 2 года) или вследствие акта амнистии.

Все эти открывшиеся возможности стали побуждать налоговые органы активно инициировать уголовные дела в отношении налогоплательщиков.

3. Основания для прекращения преследования по уголовному делу

Примечания к статьям 198, 199 УК РФ устанавливают, что лицо, впервые совершившее преступное уклонение от уплаты налогов и сборов в соответствии со статьями 198, 199, 199.1, 199.3, 199.4 УК РФ (ст.199.2 УК РФ не входит в этот список!), освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки, пеней и штрафа в размере, определяемом в соответствии с НК РФ.

Но, к сожалению, при этом сохраняется коллизия материальных и процессуальных норм, которая появилась еще аж в 2010 году. Дело в том, что Уголовный кодекс ничего не говорит о стадии, на которой лицо имеет право возместить ущерб и избежать уголовной ответственности, а уголовно-процессуальный кодекс ограничивал факт уплаты стадией предварительного следствия, то есть сроком до назначения судебного заседания. С точки зрения общей теории права, УК РФ должен иметь приоритет в данном случае, однако практика неоднозначно разрешает данную коллизию.

4. Преюдиция

Проблема состоит в том, что Арбитражный суд, установив нарушение налоговым органом порядка проведения налоговой проверки (например, рассмотрение материалов проверки без извещения налогоплательщика о времени и месте рассмотрения), в большинстве случаев не утруждает себя исследованием, а тем более — подробным описанием в своем решении обстоятельств совершения налогового правонарушения. Даже в том случае, если помимо пресловутых процессуальных нарушений и сами доначисления налогов по существу являются неправомерными.

В случае, если налоговая проверка касалась деятельности организации, в арбитражном суде будет решен вопрос о виновности или невиновности именно самой организации. В то же время, уголовное преследование будет проводиться в отношении физического лица, чаще всего — в отношении руководителя. При этом как следственная, так и судебная практика устанавливают, что к ответственности может быть привлечен не только формальный руководитель, а любое лицо, фактически исполняющее функции руководителя. Грубо говоря, если директор номинальный, к ответственности будет привлечено лицо, принимающее ключевые решения о хозяйственной деятельности, о заключении сделок. Или могут быть привлечены участники организации, формально не занимающие какие-либо должности, но фактически руководящие ее деятельностью.

Важно отметить, что установление налоговым органом факта получения организацией необоснованной налоговой выгоды по неосторожности автоматически не исключает наличие умысла на уменьшение налоговой базы у конкретного должностного лица организации. В связи с этим также, еще на стадии рассмотрения дела в арбитражном суде, следует установить обстоятельства, из которых следует непричастность должностных лиц организации к допущенным нарушениям Налогового кодекса РФ, со ссылкой, в том числе, на недобросовестность контрагентов.

АКЦИЯ ПРОДЛЕНА

Дело в том, что в проекте предлагалось считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством. Успокоим сразу: в окончательной редакции Постановления № 48 срок исковой давности по‑прежнему отсчитывается с момента неуплаты налога или сбора в установленный законодательством срок.

А теперь подробнее о налоговых преступлениях, влекущих уголовную ответственность, и новациях Постановления № 48.

Основные положения УК РФ о налоговых преступлениях.

В силу ч. 1 ст. 5 УК РФ уголовная ответственность наступает за общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия. Общественная опасность уклонения от уплаты налогов и сборов, то есть умышленного невыполнения конституционной обязанности каждого платить законно установленные налоги и сборы, заключается в непоступлении денежных средств в бюджетную систему РФ.

Состав преступления отсутствует, если налогоплательщик не представил декларацию (расчет) или иные обязательные документы либо включил в декларацию (иные документы) заведомо ложные сведения, но затем до истечения срока уплаты налога сумму обязательного взноса уплатил, тем самым добровольно и окончательно отказавшись от доведения преступления до конца.

Налоговым преступлениям посвящены ст. 198 – 199.4 УК РФ. При рассмотрении уголовных дел о налоговых преступлениях по ст. 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ суды руководствуются понятиями налогов, сборов, страховых взносов, содержащимися в налоговом законодательстве [3] . Преступления страхователей по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний обособлены в ст. 199.3 и 199.4 УК РФ. При этом, как указано в Постановлении № 48, преступление, предусмотренное ст. 199.2 УК РФ, состоящее в сокрытии денежных средств либо имущества, за счет которых должно быть взыскана недоимка, относится не только к налогам, но и к взносам на травматизм.

Чтобы дальше было легче ориентироваться в нормах уголовного законодательства, перечислим основные налоговые преступления.

Рассмотрим виды налоговых преступлений в таблице.

Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов

Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов

2а. Совершено группой лиц по предварительному сговору.

2б. Особо крупный размер

Неисполнение обязанностей налогового агента

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов

Уклонение страхователя – физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

Размер неуплаченных налогов как состав преступления.

Уклонением от уплаты налогов, приводящем к уголовной ответственности, являются умышленные деяния, направленные на их неуплату в крупном или особо крупном размере и повлекшие полное или частичное непоступление соответствующих налогов и сборов в бюджетную систему РФ. Таким образом, обязательным признаком состава преступления является крупный или особо крупный размер неуплаченных налогов.

Ниже в таблице приведен крупный и особо крупный размер не-

уплаченных налогов для физических и юридических лиц, что влечет за собой уголовную ответственность.

Особо крупный размер

900 тыс. руб., если сумма неуплаченных налогов превышает 10 % подлежащих уплате, либо 2,7 млн руб.

4,5 млн руб., если сумма неуплаченных налогов превышает 20 % подлежащих уплате, либо 13,5 млн руб.

5 млн руб., если сумма неуплаченных налогов превышает 25 % подлежащих уплате, либо 15 млн руб.

15 млн руб., если сумма неуплаченных налогов превышает 50 % подлежащих уплате, либо 45 млн руб.

Крупный или особо крупный размер неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов определяется за период в пределах трех финансовых лет подряд. По смыслу закона, ответственность за преступление, предусмотренное ст. 199 (198) УК РФ, может наступить при наличии к тому оснований и за отдельный налоговый (расчетный) период, установленный НК РФ (например, за календарный год или иной период применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате), если уклонение от уплаты одного или нескольких налогов составило крупный или особо крупный размер и истекли сроки их уплаты, предусмотренные законодательством о налогах и сборах.

Как разъяснил ВС РФ, при расчете крупного и особо крупного размера неуплаченных налогов судам следует:

- учитывать все факторы (в совокупности), как увеличивающие, так и уменьшающие размер неуплаченных налогов;

- толковать в пользу обвиняемого неустранимые сомнения в определении периода для исчисления крупного или особо крупного размера неуплаченных налогов.

Отдельно Верховный суд высказался о придании обратной силы нормам Закона № 250‑ФЗ [4] , улучшающим положение лица, совершившего преступление. Как указано в Постановлении № 48, при квалификации уклонения от уплаты налогов, совершенного до вступления в силу Закона № 250‑ФЗ, следует учитывать, что уплаченные до его вступления в силу страховые взносы входят в состав исчисляемых платежей, если это приведет к уменьшению доли не уплаченных физическим лицом или организацией платежей в совокупности за соответствующий период. При этом ВС РФ опирался на вынесенное ранее Постановление КС РФ от 09.07.2019 № 27‑П [5] .

Способы уклонения от уплаты налогов.

Способами уклонения от уплаты налогов являются действия, состоящие в умышленном включении в налоговую декларацию (расчет) или иные документы, представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений, либо бездействие, выражающееся в умышленном непредставлении налоговой декларации (расчета) или иных названных документов.

Субъект преступления.

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов организацией), может быть лицо, уполномоченное в силу закона либо на основании доверенности подписывать документы, представляемые в налоговые органы организацией в качестве отчетных за налоговый (расчетный) период. Такими лицами являются руководитель организации – плательщика налогов либо уполномоченный представитель этой организации (ст. 29 НК РФ). Субъектом преступления может быть также лицо, фактически выполнявшее обязанности руководителя организации – плательщика налогов.

Постановлением № 48, в отличие от ранее действовавшего Постановления № 64, не включены в число субъектов преступления главный бухгалтер и иные служащие организации-налогоплательщика.

Неисполнение обязанности налогового агента.

Статьей 199.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за неисполнение в личных интересах обязанности налогового агента. Субъектом преступления является лицо, на которое в силу закона либо на основании доверенности возложены обязанности налогового агента (в частности, руководитель организации или уполномоченный представитель организации, лицо, фактически выполняющее обязанности руководителя организации, индивидуальный предприниматель).

Личный интерес как мотив преступления может выражаться в стремлении виновного лица извлечь выгоду имущественного или неимущественного характера. В силу этого неисполнение налоговым агентом обязанностей по правильному и своевременному исчислению, удержанию и перечислению в бюджет соответствующих налогов, не связанное с личными интересами, состава преступления, предусмотренного ст. 199.1 УК РФ, не образует даже в тех случаях, когда такие действия были совершены им в крупном или особо крупном размере.

Если действия налогового агента, нарушающие законодательство о налогах и сборах, совершены из корыстных побуждений и связаны с незаконным изъятием денежных средств и другого имущества в свою пользу или в пользу других лиц, содеянное следует при наличии к тому оснований дополнительно квалифицировать как хищение чужого имущества.

В том случае, когда лицо в личных интересах не исполняет обязанности налогового агента и одновременно уклоняется от уплаты налогов в крупном или особо крупном размере, содеянное им при наличии к тому оснований квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 199.1 УК РФ и, соответственно, ст. 198 (199) УК РФ.

Освобождение от уголовной ответственности.

Статьями 198 – 199.1, 199.3, 199.4 УК РФ установлены основания для освобождения от уголовной ответственности, а именно: лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от такой ответственности, если полностью уплатило суммы недоимки, соответствующих пеней и штрафа. Лицо признается впервые совершившим налоговое преступление, если оно не имеет неснятую или непогашенную судимость за преступление, предусмотренное той же статьей, от ответственности по которой оно освобождается.

Возмещение ущерба и (или) денежное возмещение, предусмотренные ст. 76.1 УК РФ, могут быть осуществлены не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами [6] . В случае совершения преступлений, предусмотренных ст. 199 и 199.1 УК РФ, ущерб возмещается и организацией, уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов с которой вменяется лицу (п. 2 примечаний к ст. 199 и 199.1 УК РФ). Полное возмещение ущерба может быть подтверждено платежными документами (например, платежным поручением или квитанцией с отметкой банка). При этом суд может проверить этот факт.

Обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего налоговое преступление, возместить ущерб и перечислить денежное возмещение в бюджет в будущем не являются обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности.

Срок исковой давности.

Самые драматичные последствия ожидали налогоплательщиков, если бы Верховный суд пересмотрел свою позицию относительно срока исковой давности и начал бы его исчислять с момента погашения налоговой задолженности. В проект Постановления № 48 было включено предложение следующего содержания: исходя из того, что преступления, предусмотренные ст. 198 и 199 УК РФ, являются длящимися, сроки давности уголовного преследования исчисляются с момента их фактического окончания, в частности со дня добровольного погашения либо взыскания недоимки по налогам, сборам, страховым взносам.

В окончательную редакцию Постановления № 48 это предложение не вошло, поэтому все налогоплательщики могут вздохнуть с облегчением.

Итак, сохранился прежний порядок отсчета срока исковой давности по налоговым преступлениям: с даты, когда налог следовало уплатить в бюджет.

Вместо заключения.

[3] Далее налоги, сборы и страховые взносы, указанные в налоговом законодательстве, в статье будем именовать налогами.

[5] В постановлении подробно описано, как в хронологическом порядке страховые взносы включались в состав НК РФ, исключались из него и вновь были включены. Соответственно, возникла проблема, за какие периоды учитывать страховые взносы при расчете доли неуплаченных налогов. Поскольку добавление страховых взносов в знаменатель показателя может привести к отсутствию состава преступления, это является основанием для придания обратной силы нормам Закона № 250‑ФЗ, улучшающим положение лица, которое совершило преступление.

[6] На допустимость уплаты налога иным лицом указано в п. 1 ст. 45 НК РФ.

Прежде всего, рассмотрим общую правовую характеристику налоговых преступлений.

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 27.05.2003 № 9-П подчеркивается, что применительно к преступлению, предусмотренному ст. 199 УК РФ, составообразующим может признаваться только такое деяние, которое совершается с умыслом и направлено на избежание уплаты налога в нарушение установленных налоговым законодательством правил. Это обязывает органы, осуществляющие уголовное преследование, не только установить в ходе расследования и судебного рассмотрения конкретного уголовного дела сам факт неуплаты налога, но и доказать противозаконность соответствующих действий (бездействия) налогоплательщика и наличие умысла на уклонение от уплаты налога (по нашему мнению, приведенная позиция Конституционного Суда РФ в полной мере применима и к ст. 198 УК РФ).

а) должно совершаться умышленно и быть направленным на избежание уплаты налогов (их минимизацию);

б) должно нарушать установленные налоговым законодательством правила.

В Постановлении от 27.05.2003 № 9-П Конституционный Суд РФ указал, что недопустимо установление ответственности за такие действия налогоплательщика, которые, хотя и имеют своим следствием неуплату налога либо уменьшение его суммы, но заключаются в использовании предоставленных налогоплательщику законом прав, связанных с освобождением на законном основании от уплаты налога или с выбором наиболее выгодных для него форм предпринимательской деятельности и, соответственно, оптимального вида платежа (п. 3 Постановления). Отсутствуют основания для привлечения к ответственности в случаях, когда налогоплательщик использует не противоречащие закону механизмы уменьшения налоговых платежей (п. 4 Постановления). Как видим, в данном решении Конституционный Суд признал допустимым целенаправленный выбор не противоречащих закону вариантов поведения (правовых механизмов), способов построения и организации структуры бизнеса, влекущих минимизацию налоговой нагрузки.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении от 03.06.2014 № 17-П, Определении от 04.07.2017 № 1440-О, налоговое законодательство не исключает в налоговых правоотношениях действия принципа диспозитивности и допускает возможность выбора налогоплательщиком того или иного метода учетной политики (применения налоговых льгот или отказа от них, применения специальных налоговых режимов и т.п.), которая, однако, не должна использоваться для неправомерного сокращения налоговых поступлений в бюджет в результате злоупотребления налогоплательщиками своими правомочиями.

Так, ст. 54.1 НК РФ признает недопустимой минимизацию налогообложения, являющуюся результатом искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика (п. 1 ст. 54.1 НК РФ), или являющуюся результатом сделок (операций), преследующих такую минимизацию налогообложения в качестве основной своей цели (пп. 1 п. 2 ст. 54.1 НК РФ).

4. Одномоментный массовый перевод сотрудников и (или) передача материально-технической базы, основных средств во вновь созданные взаимозависимые структуры (Апелляционное определение Забайкальского краевого суда от 17.04.2014 по делу № 22-1297/2014, Приговор Серовского районного суда Свердловской области от 27.08.2015 по делу № 1-306/2015, Приговор Железнодорожного районного суда г. Читы от 06.11.2013 по делу № 1-9/2013 (1-249/2012)).

Можно с уверенностью сказать лишь одно: наличие хотя бы одного из перечисленных признаков/обстоятельств – сигнал для повышенного внимания за построением и деятельностью бизнес-структуры, наличие же сразу нескольких признаков/обстоятельств – повод для глубокой и серьезной проверки.

Напомним, установление умысла при необоснованной минимизации налогообложения – это, наряду с противозаконностью, еще одно обязательное условие, необходимое для квалификации такой минимизации в качестве уголовно наказуемого налогового преступления.

Тем не менее, попытки налогоплательщиков отбиться от доначислений, ссылаясь на отсутствие достаточных оснований для этого в законодательстве, как правило, терпят неудачу, в т.ч. на уровне Конституционного Суда РФ (Определение Конституционного Суда РФ от 04.07.2017 № 1440-О).

сам индивидуальный предприниматель;

представитель индивидуального предпринимателя;

лицо, фактически осуществляющее предпринимательскую деятельность, но через подставного (номинального) индивидуального предпринимателя;

подставной (номинальный) индивидуальный предприниматель – как пособник, при условии, если он сознавал, что участвует в уклонении от уплаты налогов (сборов) и его умыслом охватывалось совершение этого преступления.

главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате должности главного бухгалтера);

иные лица, если они были специально уполномочены органом управления организации на совершение действий по подписанию отчетной документации, представляемой в налоговые органы, обеспечению полной и своевременной уплаты налогов и сборов;

лица, фактически выполнявшие обязанности руководителя или главного бухгалтера (бухгалтера).

Иные служащие организации, оформляющие, например, первичные документы бухгалтерского учета, могут быть при наличии к тому оснований привлечены к уголовной ответственности как пособники преступления, умышленно содействовавшие его совершению.

Лицо, организовавшее совершение преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, либо склонившее к его совершению руководителя, главного бухгалтера (бухгалтера) организации или иных сотрудников этой организации, а равно содействовавшее совершению преступления советами, указаниями и т.п., несет ответственность в зависимости от содеянного им как организатор, подстрекатель либо пособник.

оптимизация управленческой структуры;

раздел бизнеса между учредителями (коммерческими партнерами);

подготовка к продаже бизнеса по частям;

после создания нового взаимозависимого субъекта объемы предпринимательской деятельности изначального субъекта не уменьшились, т.е. новый субъект обеспечил себе свою долю и обороты в бизнесе, а, соответственно, получил самостоятельный экономический результат;

Пожалуй, не стоит возлагать больших надежд на эту линию защиты – обвинение всегда парирует ее тем аргументом, что каждое судебное решение выносится на основе уникальной совокупности обстоятельств конкретного дела (если, конечно, речь не идет о преюдиции). Но, тем не менее, полагаем, полностью пренебрегать этой линией защиты тоже не следует.

Как видим, предлагаемая стратегия защиты структурно весьма проста, но, несмотря на это, ее полноценная реализация может потребовать серьезных усилий при подтверждении и доказывании обозначенных аспектов.

Читайте также: