Василий заключил со степаном договор о покупке его мотоцикла когда василий

Обновлено: 25.06.2024

1) Агерий дал Луцию деньги с намерением одарить. Луций принял их взаймы. Возник ли между Агерием и Луцием договор дарения или займа? Возникло ли между Агерием и Луцием какое-либо обязательство? Должен ли Луций вернуть деньги Агерию?

2) Агерий попросил у Луция и Тиция дать ему взаймы 1000 ассов. Луций приказал своему должнику обещать Агерию и тот совершил стипуляцию, думая, что он является должником Тиция. Является ли Агерий должником Луция? Заключена ли между ними какая-либо сделка?

3) Агерий дал Луцию взаймы 1000 ассов. Применив силу, Луций вынудил Агерия сделать заявление, что Луций вернул долг Агерию. Выяснив обстоятельства дела, претор восстановил обязательство между Агерием и Луцием в прежнее положение. Однако и после этого Луций уклонялся от возврата долга. Как будет отвечать Луций перед Агерием? Изменится ли решение, если Луций пригрозил применить силу не к самому Агерию, а к его малолетнему сыну?

4) Негидий разрешил Агерию добывать мел на своем участке. Агерий нанял работников, повозку, однако Негидий не разрешил ему увозить мел. Может ли Агерий взыскать свои убытки с Негидия по иску о злом умысле? Выпишите из Дигест определения, которые давали умыслу римские юристы? Как определял злой умысел юрист Лабеон?

D.4.6.4. (Каллистрат). Так же те, кто отсутствует по делам государства без злого умысла. Я принял взгляд, что злой умысел относится к тому, кто мог вернуться и не вернулся; в отношении того, что в это время (Во время его умышленного отсутствия) совершено в ущерб ему, помощь не оказывается, например если для доставления другому лицу большой выгоды он устроил так, что отсутствовал по делам государства, то у него отнимается это преимущество.

D.2.10.1. (Ульпиан). … § 2. Мы понимаем злой умысел в том смысле, что если кто-нибудь сообщил идущему в суд печальное известие, в силу которого для того оказалось необходимым не идти в суд, то он является ответственным в силу этого эдикта; но некоторые думают, что он (вызванный в суд) должен сам отвечать за то, что был легковерен.

D.2.14.7 § 9 Претор говорит, что он не будет охранять договор, заключенный со злым умыслом. Злой умысел совершается посредством лукавства и обмана и, как говорит Педий, является совершенным посредством злого умысла такой договор, при котором, для того чтобы обойти другого делается одно, а симулируется другое. § 15. Если кто-либо заключил договор о том, что он, не будет предъявлять иск, вытекающий из отдачи вещи на хранение, то, согласно мнению Помпония, договор действителен.

5) Авл Агерий дал в долг Нумерию Негидию 1000 ассов, а затем они заключили между собой соглашение о прощении долга (pactum de non petendo). Тем не менее А.А. предъявил к Н.Н. иск о взыскании долга. Какое средство защиты давал претор ответчику против такого иска? Составьте формулу иска с ехсерtio doli (exceptio pacti de non petendo).

6) Агерий дал Лабеону лошадей, предназначенных на продажу, для испытания с тем, что если в течение 3-х дней они не понравятся, то Лабеон вернет их. Будучи искусным наездником Л. испытал лошадей на публичных бегах и победил, а затем не захотел купить их. Под каким условием стороны заключили договор: отменительным или отлагательным? Сформулируйте данное условие (понравится — не понравится) как отлагательное.

Ответ. Согласно D.19.5.20 и I.4.121,122:

В данном случае, на мой взгляд, договор был заключен под отменительным (резолютивным) условием, так как в зависимость от наступлением определенных условий (не понравились лошади) здесь было поставлено прекращение юридических последствий договора (отказ от покупки).

7) Сонаследники продали одному из наследников за высокую цену браслет, про который говорили, что он золотой, и который оказался в значительной части сделанным из меди. Можно ли здесь говорить о заблуждении? Действительна ли такая купля-продажа? Какие мнения высказывали римские юристы на этот счет? Обоснуйте ответ.

Таким образом, такая купля-продажа действительна, так как обе стороны заблуждались, а в сам браслет не был полностью медным, а в нем была примесь золота. То есть в данном случае злого умысла не было.

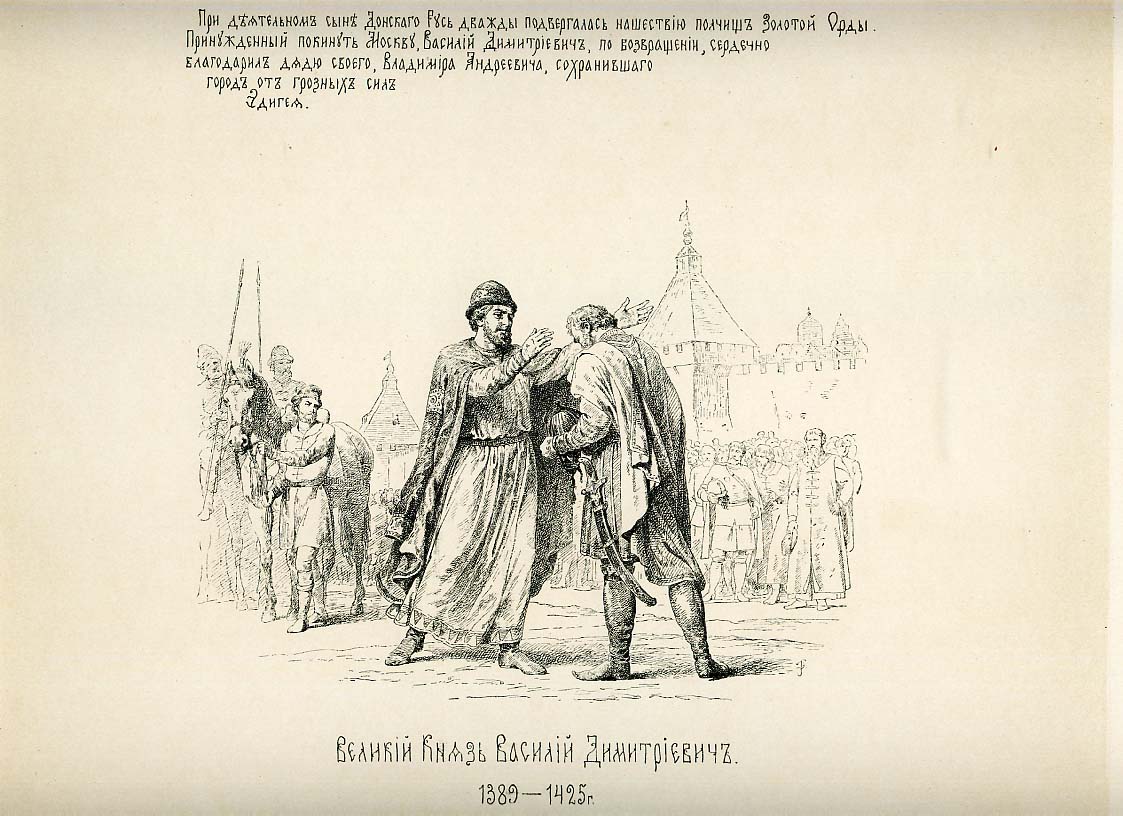

Сын Дмитрия Донского соперничал с Ордой и Литвой, укреплял единство своей вотчины, но не решил проблему престолонаследия.

Русь и Орда — после Дмитрия Донского

Последние несколько лет до начала своего правления Василий провёл в качестве заложника в Золотой Орде, у хана Тохтамыша. Этот шаг должен был удержать Дмитрия Донского от ведения антиордынской политики — тем более, что начал разгораться пожар войны со знаменитым Тамерланом. Доброжелатели помогли в 1386 году бежать юному Василию из заточения в Молдавию, откуда он 2 года добирался домой вместе с митрополитом Киприаном. В Литве церковный сановник способствовал женитьбе сына Дмитрия Донского на дочери Витовта Софье. Уже после смерти отца Василий I обвенчался с ней в Москве — началась недолгая эпоха дружбы с западным соседом.

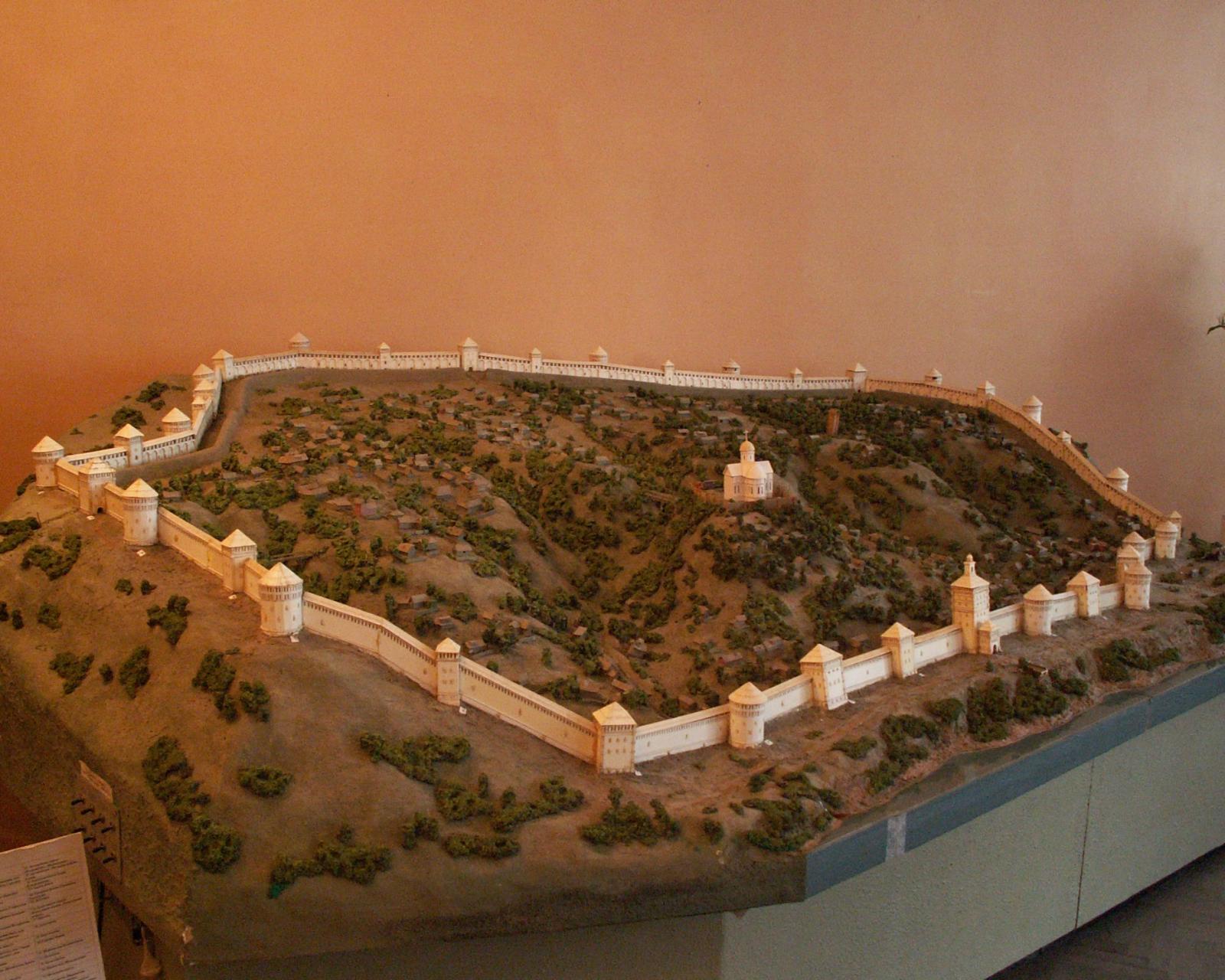

Вокняжение Василия занимает особое место в истории Московского княжества. Впервые новый Великий Князь не поехал на поклон к ордынскому хану лично, а ограничился формальным признанием своих прав от его посла. Тем не менее Василию всё же пришлось посетить Тохтамыша, но уже для решения другой задачи — расширения территории своего государства за счёт удельных княжеств. В 1392 году московский князь посетил Орду и получил от хана, остро нуждавшегося в деньгах на войну с Тамерланом, ярлыки на Нижний Новгород, Муром, Мещеру и Тарусу. Таким образом, используя тяжёлое внешнеполитическое положение Орды, Василий смог увеличить территории, контролировавшиеся непосредственно Великим Князем. Эти действия уже не вызывали сколь-нибудь значительной оппозиции у удельных князей, которые всё больше времени стали проводить непосредственно в Москве.

Положение Тохтамыша стремительно ухудшалось. В 1395 году Тимур нанёс поражение его войскам на берегу реки Терек — хан был вынужден бежать на запад и искать поддержки прежде всего у Литвы. В том же году силы знаменитого среднеазиатского завоевателя вторглись в пределы Руси, но у Ельца неожиданно повернули обратно. Василий прекратил выплаты дани в Орду, надеясь, что политическая нестабильность в Сарае позволит ему довести до логического конца дело, начатое ещё его отцом.

Витовт: от союзника до противника

Несмотря на жалобы, Василий I не сопротивлялся присоединению Смоленска к Литве. Наоборот, несколько раз он отговаривал некоторых князей от военных действий против своего тестя. Например, в 1396 году он упрекнул Олега Рязанского, зятя изгнанного из Смоленска князя Юрия Святославича, в том, что тот нарушает мир между Москвой и Литвой, организовав военных поход на Запад. Московский и литовский князья периодически встречались друг с другом в Коломне и Смоленске и клялись в дружбе. Тем не менее Витовт уже в 1398 году в договоре с Немецким орденом заявляет о своих планах получить контроль над Новгородом, а хан Тохтамыш обещает литовскому князю всё, что только можно, лишь бы он оказал поддержку в борьбе с Тимуром и фактическим правителем Орды в то время темником Едигеем. Рязанский и бывший смоленский князья вели борьбу с Витовтом в одиночку. Они воспользовались поражением литовского князя от темника Едигея в битве при Ворскле — в 1399 году Олег Рязанский смог вернуть Смоленск, который после его смерти отошёл Юрию Святославичу. Князья несколько раз обращались к Василию I за помощью в борьбе против литовцев, но московский государь, ссылаясь на союз с Витовтом, отказывался поддержать их устремления.

Через 5 лет Витовт смог вновь завладеть Смоленском. Юрий Святославич был вынужден бежать в Новгород, который принял князя с распростёртыми объятиями. Витовт, пользуясь пунктами договора с Немецким орденом 1398 года, призвал новгородцев выдать им князя, на что был получен отказ. Тогда, в 1405 году, литовский властитель вторгся в пределы Псковской республики. На этот раз Василий I согласился с доводами посланников северо-западной Руси и разорвал союз со своим тестем.

Нашествие Едигея — кульминация отношений с Ордой

Нерешительность Василия I и Витовта можно объяснить не только родственными чувствами. В то время литовский князь был больше обеспокоен отношениями с немецкими крестоносцами, а московский государь с опаской наблюдал за событиями в Сарае. Едигей пытался восстановить ордынский контроль над русскими землями и поддерживал претендента на нижегородский стол князя Семёна Дмитриевича. После поражения Витовта на Ворскле он даже вторгся с татарскими отрядами в русские земли и смог захватить Нижний Новгород. Впрочем, приближение московских войск вскоре заставило его отступить обратно в степь. Преследуя татар, брат Василия I, Юрий Дмитриевич, совершил рейд в Среднее Поволжье, взяв Булгар, Казань и Кременчуг.

В результате мятежный Семён Дмитриевич сам сдался московским властям, а с татарами московский государь заключил несколько договоров, видимо, согласившись вести совместных боевые действия против Витовта. В ноябре 1408 года Едигей сообщил Василию I, что собирается в поход против литовцев, однако неожиданно двинул свои силы на Москву. Эти действия татарского темника застали великого князя врасплох. Не решившись дать Едигею сражение, он удалился в Коломну. Татары же разделились, взяли многие города, подчинённые Великому Князю, а 1 декабря начали осаду Москвы.

Едигей, как за несколько десятилетий до этого и Мамай, стремился вернуть контроль над русскими землями, прежде всего для того, чтобы продолжать борьбу против Тохтамыша и ордынских сепаратистов. Он пытался привлечь к борьбе против Василия и тверского князя Ивана Михайловича, однако тот отказался прислать войска — незадолго до похода московский властитель смог договориться с тверичами о союзе, тем самым обезопасив тылы своего государства.

В 1412 году Василий I отправляется в Орду к хану Джелал-ад-Дину, сыну Тохтамыша, который смог с помощью Витовта занять Сарай. Фактически это означало конец Смуты в Орде. Московский князь восстановил даннические отношения с татарами в обмен на решение нижегородской проблемы — целостность государства оказалась важнее зависимости. В результате долгой и тяжёлой борьбы с нижегородскими князьями в 1423 году эти земли вновь вошли в состав великокняжеских владений.

Смерть Василия I — кризис наследования

В феврале 1425 года 53 летний Василий I скончался. Из 3 сыновей, появившихся у князя в браке с Софьей Витовтовной, до смерти отца дожил лишь Василий Васильевич, которому на тот момент было всего лишь 9 лет.

Княжество без проблем могло перейти, как во времена первых московских князей, к брату Василия I, Юрию Дмитриевичу, однако ситуация усложнялась завещанием Дмитрия Донского — первым документом, оспаривавшим лествичную систему наследования. Сам умерший не успел определить дальнейшую судьбу своей вотчины. В результате страна скатилась в настоящую гражданскую войну, длившуюся по меньшей мере четверть века. Победителем из неё вышел ослеплённый сын Василия I.

Харитонов и Фёдоров дошли до Шацка (город в современной Рязанской области), но 17 октября были отброшены отрядами смоленских и рославльских шляхтичей, которые ещё 15 лет назад были подданными Речи Посполитой. Воевода Хитрово так писал об этом тяжёлом и упорном сражении:

В ноябре 1670 года Харитонов потерпел поражение от войск князя Ю. Барятинского, отступил к Пензе, попал в плен и был казнён в декабре этого года.

Атаман Акай Боляев, известный также, как Мурзакайко, действовал в восточной Мордовии, численность его отряда доходила до 15 тысяч человек. Князь Барятинский описывает бой с повстанцами Боляева у при Усть-Уренской слободе, как большое и тяжелое сражение:

Восставшие потерпели поражение, Боляев был ранен, но уже через месяц он снова сражался у деревень Баево и Тургенево (7 и 8 декабря 1670 г.), был разбит и попытался укрыться в родном селе Костяшево (примерно в 17 км от Саранска). Здесь он был выдан земляками царским карателям и в декабре 1670 года четвертован в Красной Слободе.

Пономарёв также был схвачен и повешен в Тотьме в страшном для восставших декабре 1670 года.

Алёна Арзамасская (Темниковская)

Среди командиров восставших оказалась и одна женщина – некая Алёна, уроженка Выездной слободы (близ Арзамаса). Овдовев, она ушла в монастырь, где скоро стала известна как травница. Узнав о восстании Разина, сумела своими речами привлечь на свою сторону около 200 окрестных крестьян, которых она повела на Оку – первоначально к Касимову, но потом свернула к Темникову. К этому городу с ней пришли уже 600 человек.

Здесь её отряд соединился с другими повстанческими частями. Главным атаманом стал Фёдор Сидоров, который в сентябре 1670 г. был освобожден разницами из саранской тюрьмы.

Боярский сын М. Веденяпин в донесении от 28 ноября 1670 г. и вовсе писал:

Но современные исследователи считают, что общая численность восставших вряд ли превышала 5 тысяч человек. Их объединённые войска нанесли поражение отряду воеводы Арзамаса Леонтия Шансукова.

Об Алёне писал и некий Иоганн Фриш:

Продолжение Крестьянской войны

Эмиссары Разина взбунтовали также крестьян под Ефремовом, Новосильском, Тулой, а Боровск, Кашира, Юрьев-Польский восстали без их участия. С октября по декабрь 1670 года пятитысячный отряд окрестных крестьян во главе с атаманом Мещеряковым, осаждал и дважды штурмовал Тамбов. Но оставшиеся без вождя повстанцы были разгромлены в Поволжье, на Тамбовщине и в Слобожанщине (Слободская Украина).

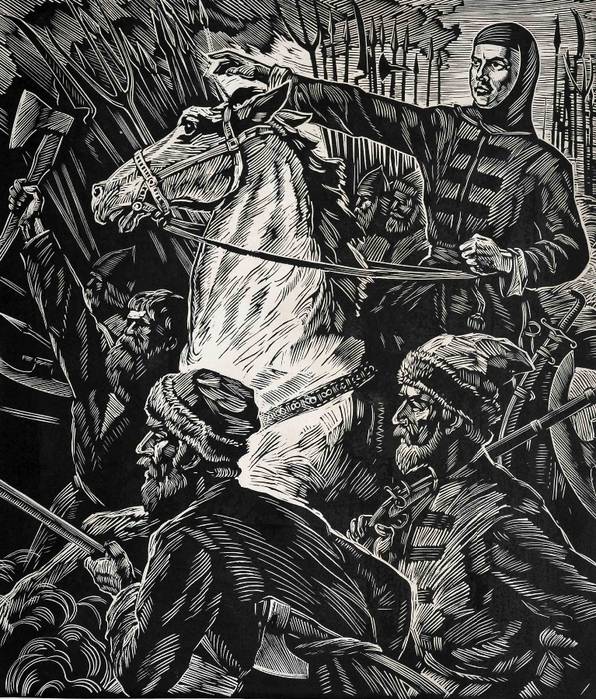

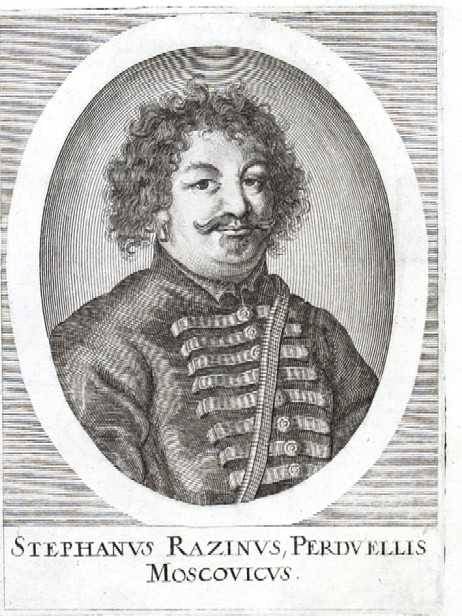

Портрет Степана Разина. Гравюра неизвестного автора, XVII век

Предательство

Трудно сказать, как развивались бы события дальше, если бы домовитые казаки во главе с войсковым атаманом Корнеем Яковлевым (крестный отец Степана Разина) не взяли штурмом Кагальник, где расположился атаман. В конце апреля 1671 года вождь восставших был захвачен в плен и выдан царским властям.

До 1979 года на стене Воскресенского собора в станице Старочеркасской можно было увидеть цепи, которыми, как утверждало предание, Корнила Яковлев сковал захваченного в плен крестного сына – Степана Разина. Они были украдены во время реконструкции и теперь заменены дубликатами:

В этом же соборе имеется могила Корнилы Яковлева.

Воскресенский войсковой собор, станица Старочеркасская

Степана Разина и его брата Фрола в Москву доставили 2 июня 1671 года. По свидетельству оставшегося неизвестным англичанина, примерно в миле от города мятежников встретила подготовленная телега с виселицей, на которую и поставили атамана:

Поскольку атаман уже был отлучен от церкви и предан анафеме патриархом Иосафом, в исповеди перед казнью ему было отказано.

Прервём цитату, чтобы посмотреть рисунок Хебдона:

Разин же, по свидетельству Марция,

Портрет Степана Разина. С гравюры Беккера

Степан Разин был отлучен от церкви, а потому, по некоторым данным, его останки были позже захоронены на мусульманском (Татарском) кладбище (за Калужскими воротами).

Высказывались предположения, что под этим именем могли скрываться атаман Максим Осипов (о котором говорилось в начале статьи) либо попавший к разинцам в плен кабардинский князь Андрей Черкасский. Однако, доподлинно известно, что Осипов был схвачен лишь в июле 1671 года – через месяц после казни Лже-Алексея. Что касается Андрея Черкасского, то он остался жив и после подавления восстания продолжал служить Алексею Михайловичу.

Поход Фёдора Шелудяка

Перед казнью Степан Разин гордо заявил при всём народе (а собрано властями было около ста тысяч человек):

Эти слова были услышаны и разнеслись по всей России.

Панин донёс на него воеводе, и эти крамольные слова так напугали местные власти, что дело разбиралось в Москве, где был вынесен приговор:

Первый герб Симбирска

Осада Астрахани царскими войсками

Фёдор Шелудяк привёл от Симбирска в Царицын всего две тысячи человек, но в этом городе не хватало продовольствия, началась цинга, и потому атаман принял решение уйти в Астрахань. Именно он и возглавил сопротивление скоро подошедшим царским войскам (30 тысяч человек), которые возглавлял симбирский воевода И. Б. Милославский (он оборонял этот город во время его осады армией Разина). Численность защитников Астрахани не превышала 6 тысяч человек. Несмотря на явное превосходство в силах и полученное подкрепление (отряды князя К. М. Черкасского), осада этого города продолжалась три месяца.

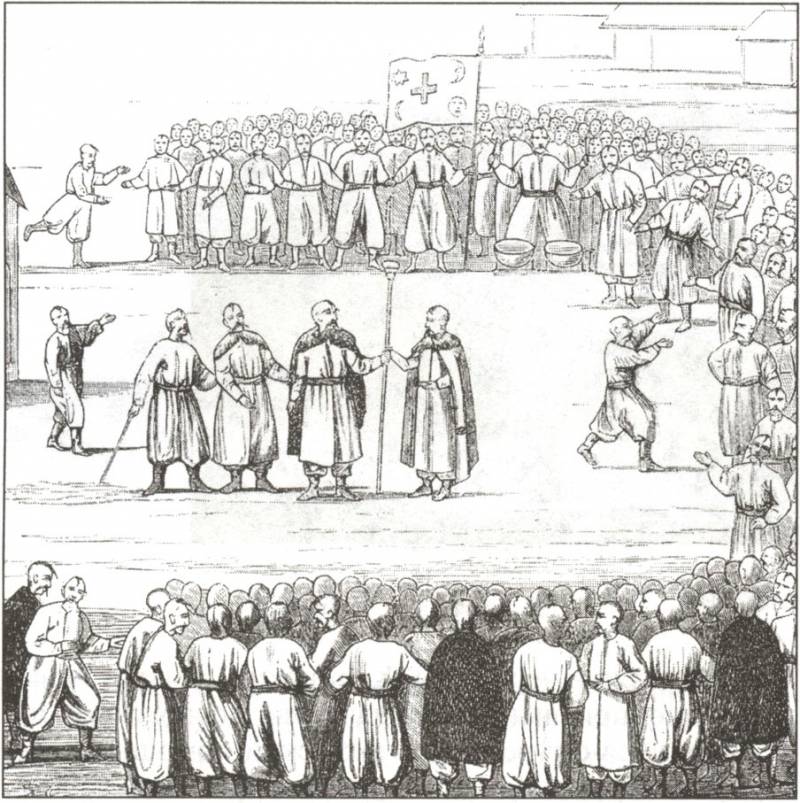

Казацкая Рада

Лишь через три дня волнений на казачьем Круге в Черкасске Корниле Яковлеву удалось убедить Войско Донское дать присягу. Но от похода к мятежной Астрахани донцы уклонились, заявив, что ожидают набега крымских татар.

27 ноября 1671 г. Астрахань была сдана, и, что самое поразительное, Милославский сдержал своё слово. Но радость астраханцев была преждевременной: в июле 1672 г. городовым воеводой вместо Милославского был назначен князь Я. Н. Одоевский, бывший глава Сыскного приказа, который никаких клятв не давал. Астрахань к этому времени была полностью замирена, не было никаких волнений и никакого повода для массовых казней, но они последовали – и немедленно. Одним из первых был схвачен Фёдор Шелудяк, который был повешен после долгих и жестоких пыток.

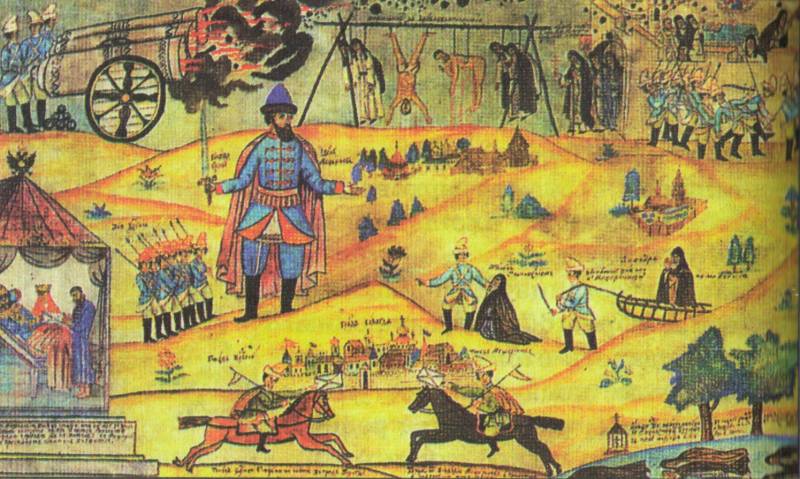

Месть властей была поистине страшной: за три месяца царские каратели казнили более 11 тысяч человек. Других били кнутами, тысячам людей вырезали язык или отрубили руки.

Иоганн Юстус Марций, защитивший в 1674 году в Виттенберге диссертацию о восстании Степана Разина писал:

Но вернёмся в Астрахань: обманутые горожане пытались тогда бежать из города. Одни пробирались на Слобожанщину, другие – на Урал или даже в Сибирь. Некоторые из них отправились на север – в староверческий Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь: его настоятель Никанор принимал всех.

Здесь они и погибли 22 января 1676 года, после того как чернец Феоктист указал тайный ход царским войскам, осаждавшим обитель. Расправа над защитниками монастыря и его монахами потрясла даже отнюдь не сентиментальных иностранных наемников, иные из которых оставили воспоминания об этой удивительной, продолжавшейся с 1668 по 1676 гг. войне целого государства против одного монастыря.

Расправа с участниками Соловецкого восстания

Смерть царя Алексея Михайловича

Царю, устроившему жестокие масштабные гонения на оставшихся верным прежним обрядам соотечественников, казалось, что соловецкие монахи трут его тело пилами и он страшно, на весь дворец кричал, умоляя их:

Он даже отправил приказ прекратить осаду Соловецкого монастыря, но гонец опоздал на неделю.

Алексей Михайлович Романов умер 29 января (8 февраля) 1676 года, но волнения крестьян не утихали и после его смерти, вспыхивая в разных концах государства. Последние их очаги ликвидировать удалось лишь в 1680-х годах.

Сын Дмитрия Донского соперничал с Ордой и Литвой, укреплял единство своей вотчины, но не решил проблему престолонаследия.

Русь и Орда — после Дмитрия Донского

Последние несколько лет до начала своего правления Василий провёл в качестве заложника в Золотой Орде, у хана Тохтамыша. Этот шаг должен был удержать Дмитрия Донского от ведения антиордынской политики — тем более, что начал разгораться пожар войны со знаменитым Тамерланом. Доброжелатели помогли в 1386 году бежать юному Василию из заточения в Молдавию, откуда он 2 года добирался домой вместе с митрополитом Киприаном. В Литве церковный сановник способствовал женитьбе сына Дмитрия Донского на дочери Витовта Софье. Уже после смерти отца Василий I обвенчался с ней в Москве — началась недолгая эпоха дружбы с западным соседом.

Вокняжение Василия занимает особое место в истории Московского княжества. Впервые новый Великий Князь не поехал на поклон к ордынскому хану лично, а ограничился формальным признанием своих прав от его посла. Тем не менее Василию всё же пришлось посетить Тохтамыша, но уже для решения другой задачи — расширения территории своего государства за счёт удельных княжеств. В 1392 году московский князь посетил Орду и получил от хана, остро нуждавшегося в деньгах на войну с Тамерланом, ярлыки на Нижний Новгород, Муром, Мещеру и Тарусу. Таким образом, используя тяжёлое внешнеполитическое положение Орды, Василий смог увеличить территории, контролировавшиеся непосредственно Великим Князем. Эти действия уже не вызывали сколь-нибудь значительной оппозиции у удельных князей, которые всё больше времени стали проводить непосредственно в Москве.

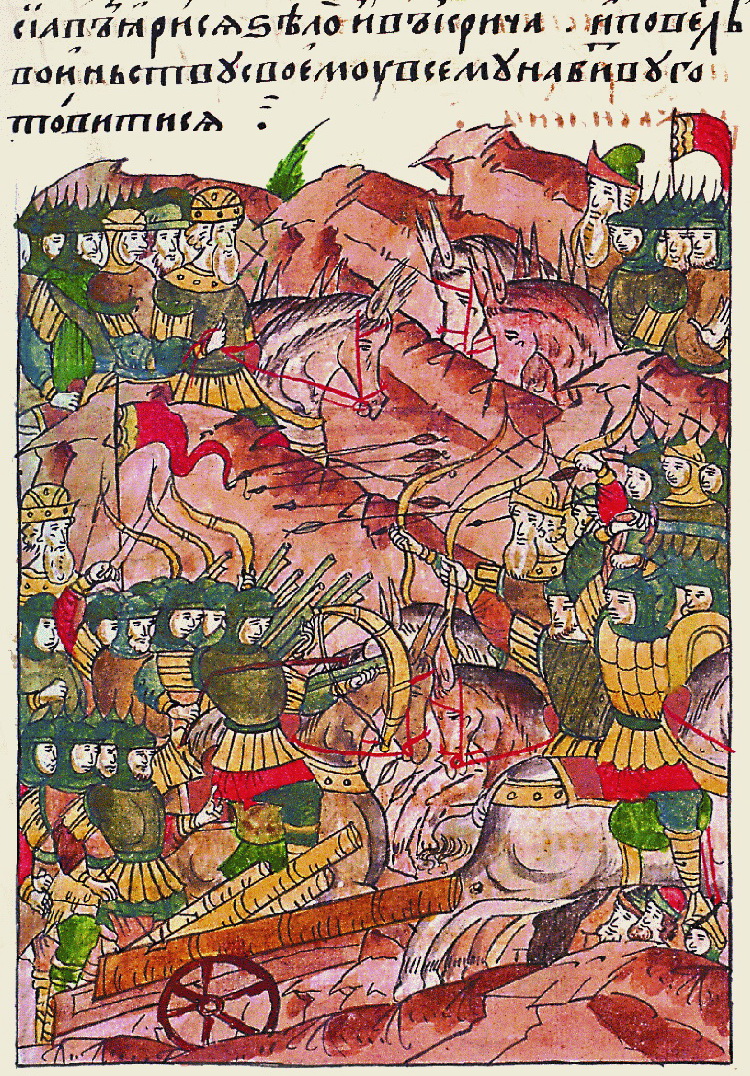

Положение Тохтамыша стремительно ухудшалось. В 1395 году Тимур нанёс поражение его войскам на берегу реки Терек — хан был вынужден бежать на запад и искать поддержки прежде всего у Литвы. В том же году силы знаменитого среднеазиатского завоевателя вторглись в пределы Руси, но у Ельца неожиданно повернули обратно. Василий прекратил выплаты дани в Орду, надеясь, что политическая нестабильность в Сарае позволит ему довести до логического конца дело, начатое ещё его отцом.

Витовт: от союзника до противника

Несмотря на жалобы, Василий I не сопротивлялся присоединению Смоленска к Литве. Наоборот, несколько раз он отговаривал некоторых князей от военных действий против своего тестя. Например, в 1396 году он упрекнул Олега Рязанского, зятя изгнанного из Смоленска князя Юрия Святославича, в том, что тот нарушает мир между Москвой и Литвой, организовав военных поход на Запад. Московский и литовский князья периодически встречались друг с другом в Коломне и Смоленске и клялись в дружбе. Тем не менее Витовт уже в 1398 году в договоре с Немецким орденом заявляет о своих планах получить контроль над Новгородом, а хан Тохтамыш обещает литовскому князю всё, что только можно, лишь бы он оказал поддержку в борьбе с Тимуром и фактическим правителем Орды в то время темником Едигеем. Рязанский и бывший смоленский князья вели борьбу с Витовтом в одиночку. Они воспользовались поражением литовского князя от темника Едигея в битве при Ворскле — в 1399 году Олег Рязанский смог вернуть Смоленск, который после его смерти отошёл Юрию Святославичу. Князья несколько раз обращались к Василию I за помощью в борьбе против литовцев, но московский государь, ссылаясь на союз с Витовтом, отказывался поддержать их устремления.

Через 5 лет Витовт смог вновь завладеть Смоленском. Юрий Святославич был вынужден бежать в Новгород, который принял князя с распростёртыми объятиями. Витовт, пользуясь пунктами договора с Немецким орденом 1398 года, призвал новгородцев выдать им князя, на что был получен отказ. Тогда, в 1405 году, литовский властитель вторгся в пределы Псковской республики. На этот раз Василий I согласился с доводами посланников северо-западной Руси и разорвал союз со своим тестем.

Нашествие Едигея — кульминация отношений с Ордой

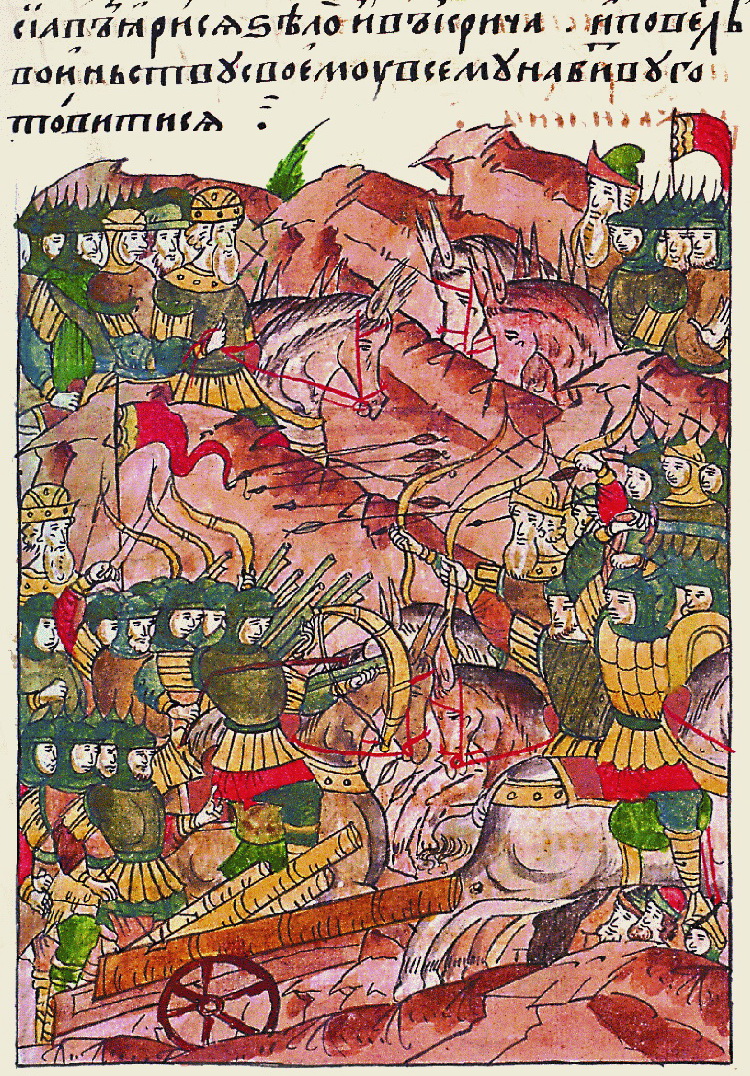

Нерешительность Василия I и Витовта можно объяснить не только родственными чувствами. В то время литовский князь был больше обеспокоен отношениями с немецкими крестоносцами, а московский государь с опаской наблюдал за событиями в Сарае. Едигей пытался восстановить ордынский контроль над русскими землями и поддерживал претендента на нижегородский стол князя Семёна Дмитриевича. После поражения Витовта на Ворскле он даже вторгся с татарскими отрядами в русские земли и смог захватить Нижний Новгород. Впрочем, приближение московских войск вскоре заставило его отступить обратно в степь. Преследуя татар, брат Василия I, Юрий Дмитриевич, совершил рейд в Среднее Поволжье, взяв Булгар, Казань и Кременчуг.

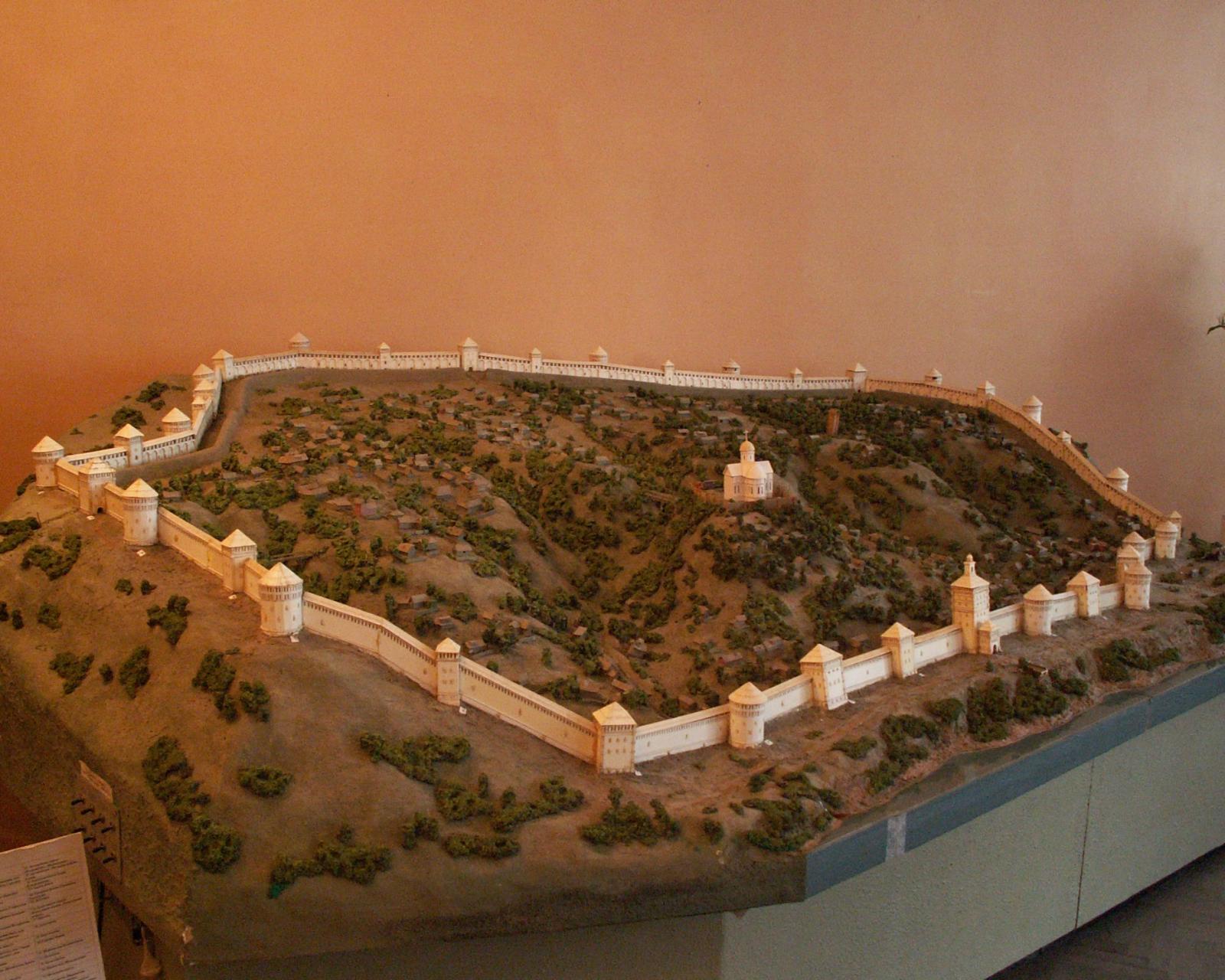

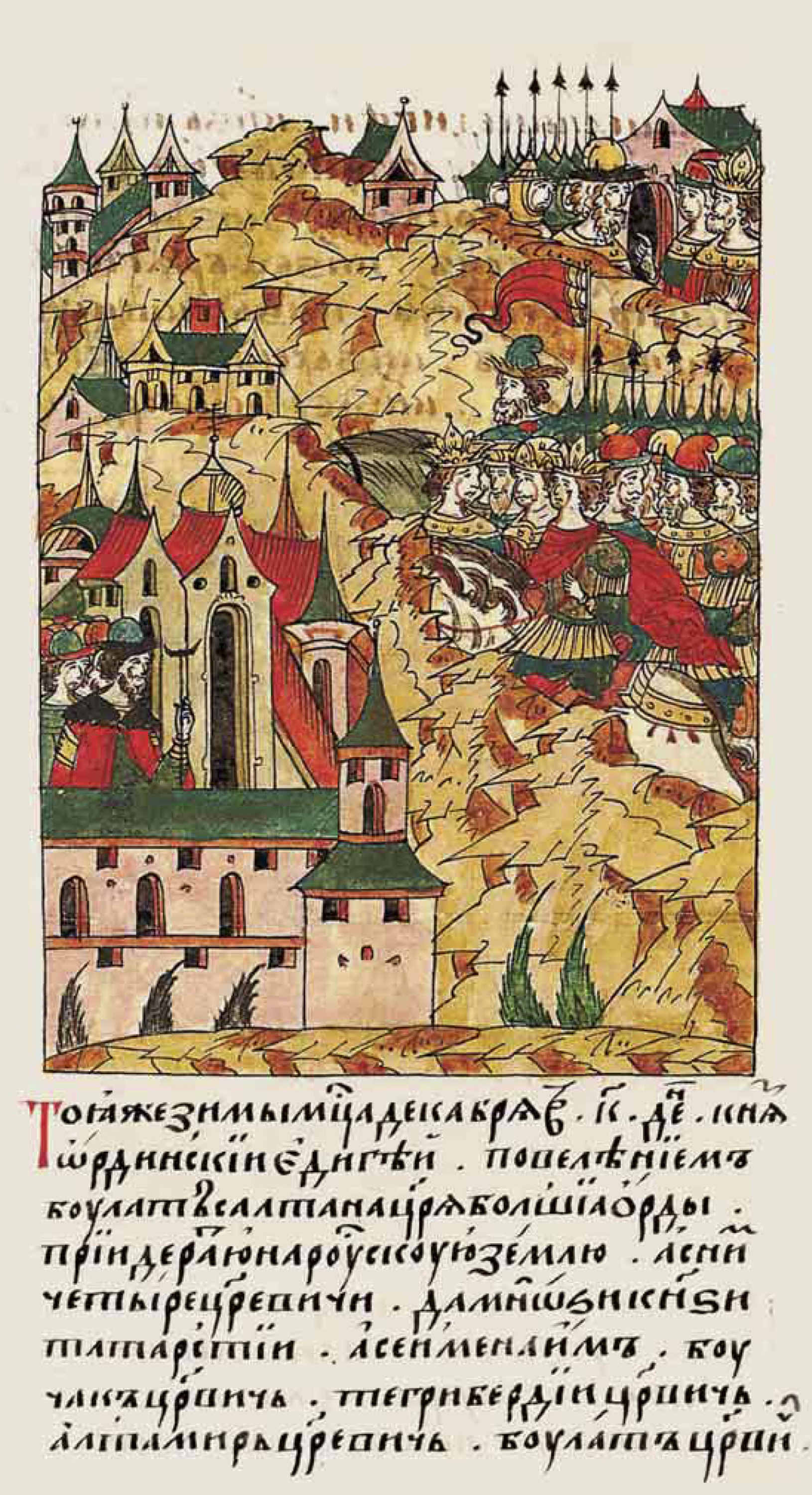

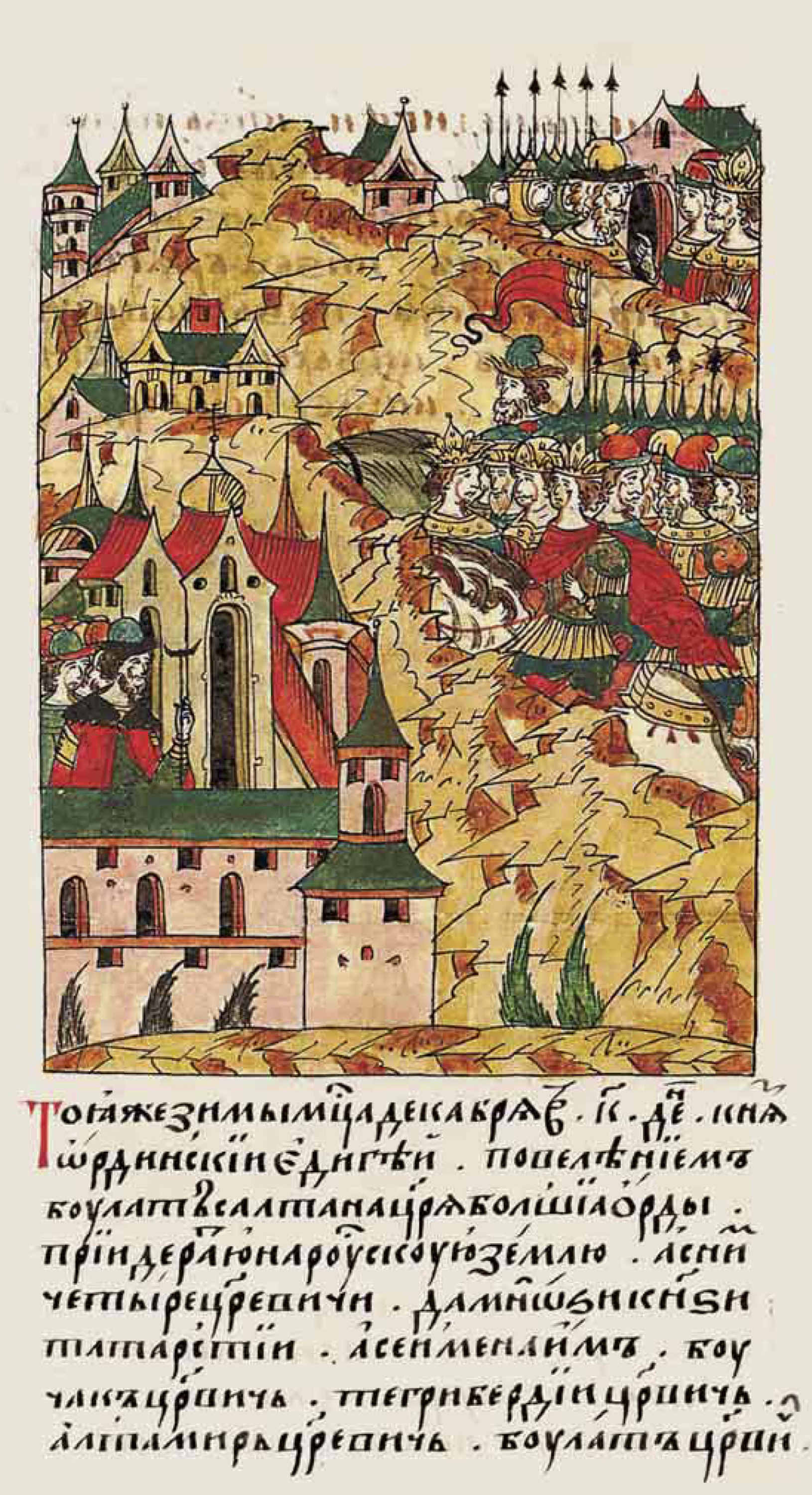

В результате мятежный Семён Дмитриевич сам сдался московским властям, а с татарами московский государь заключил несколько договоров, видимо, согласившись вести совместных боевые действия против Витовта. В ноябре 1408 года Едигей сообщил Василию I, что собирается в поход против литовцев, однако неожиданно двинул свои силы на Москву. Эти действия татарского темника застали великого князя врасплох. Не решившись дать Едигею сражение, он удалился в Коломну. Татары же разделились, взяли многие города, подчинённые Великому Князю, а 1 декабря начали осаду Москвы.

Едигей, как за несколько десятилетий до этого и Мамай, стремился вернуть контроль над русскими землями, прежде всего для того, чтобы продолжать борьбу против Тохтамыша и ордынских сепаратистов. Он пытался привлечь к борьбе против Василия и тверского князя Ивана Михайловича, однако тот отказался прислать войска — незадолго до похода московский властитель смог договориться с тверичами о союзе, тем самым обезопасив тылы своего государства.

В 1412 году Василий I отправляется в Орду к хану Джелал-ад-Дину, сыну Тохтамыша, который смог с помощью Витовта занять Сарай. Фактически это означало конец Смуты в Орде. Московский князь восстановил даннические отношения с татарами в обмен на решение нижегородской проблемы — целостность государства оказалась важнее зависимости. В результате долгой и тяжёлой борьбы с нижегородскими князьями в 1423 году эти земли вновь вошли в состав великокняжеских владений.

Смерть Василия I — кризис наследования

В феврале 1425 года 53 летний Василий I скончался. Из 3 сыновей, появившихся у князя в браке с Софьей Витовтовной, до смерти отца дожил лишь Василий Васильевич, которому на тот момент было всего лишь 9 лет.

Княжество без проблем могло перейти, как во времена первых московских князей, к брату Василия I, Юрию Дмитриевичу, однако ситуация усложнялась завещанием Дмитрия Донского — первым документом, оспаривавшим лествичную систему наследования. Сам умерший не успел определить дальнейшую судьбу своей вотчины. В результате страна скатилась в настоящую гражданскую войну, длившуюся по меньшей мере четверть века. Победителем из неё вышел ослеплённый сын Василия I.

Читайте также: