Кто передает приказ на движение с неисправным саут тчд тчми приказ не передается

Обновлено: 31.05.2024

2.1. Устройства АЛСН, КЛУБ, – считаются неисправными, и их действие прекращается в следующих случаях:

- при появлении на локомотивном светофоре, БИЛ устойчивого огня, не соответствующего показаниям путевого светофора, на протяжении более одного блок-участка;

- выход из строя ЭПК автостопа (непрекращающийся свисток ЭПК);

- при погасании огней локомотивного светофора и непрекращающемся свистке ЭПК (кроме случаев перегорания сигнальных ламп) при исправных предохранителях и автоматических защитных выключателях;

- при неисправности автоматических защитных выключателей устройств АЛСН, КЛУБ или предохранителей на блоке питания электроники;

- при непрекращающемся свистке ЭПК, после нажатия РБ, РБС при скорости ниже контролируемой;

- при отключении индикации БИЛ без появления свистка и невозможности восстановления работы КЛУБ путем отключения питания на 30 сек и повторного его включения;

- при частых сбоях (более трех на одном блок-участке) в работе АЛСН на протяжении двух и более блок-участков.

2.2. Устройства КПД, механический скоростемера – считаются неисправными и их действие прекращается в следующих случаях:

- неисправность скоростемера в головной по ходу движения поезда кабине управления или его привода и подключенного к АЛСН регистрирующего механического скоростемера (далее – скоростемер) (привода к нему) в задней кабине, приводящей к прекращению или неправильному показанию скорости локомотивах, не оборудованных САУТ, САВП;

- неисправность углового датчика скорости Л-178/1 на локомотивах, не оборудованных САУТ, САВП;

2.3. Сбой в работе устройств АЛСН, САУТ - кратковременное нарушение работы устройств АЛС, САУТ и (или) алгоритмов их функционирования с последующим восстановлением, в том числе после регламентированного воздействия машиниста локомотива, не повлекшее за собой задержку поезда.

2.3.1. Сбоем в работе устройств АЛСН, КЛУБ считать:

- внезапное появление на локомотивном светофоре белого или красного огня из-за неисправности путевых или локомотивных устройств АЛСН, КЛУБ на кодируемых участках пути;

- кратковременное появление на локомотивном светофоре огня, несоответствующего огню путевого светофора.

2.4. В случае возникновения неисправности устройств АЛСН, КЛУБ, КПД, скоростемера и невозможности восстановления их действия машинист обязан:

- немедленно доложить об этом диспетчеру поездному (далее ДНЦ) и получить от него регистрируемый приказ на следование поезда с неисправными устройствами безопасности, а при невозможности использовать радиосвязь, доложить о неисправности через дежурных по станциям (далее ДСП), ограничивающим перегон, по прибытию на ближайшую станцию;

- при управлении локомотивом пассажирского и грузового поезда, при исправной радиосвязи, довести этот поезд до пункта смены локомотивных бригад, где устройства локомотивной сигнализации должны быть отремонтированы без отцепки локомотива или должна быть произведена замена локомотива. Пригородные поезда с локомотивной тягой, МВПС, РА, ССПС разрешается довести до станции с основным или оборотным депо, либо станции, имеющей пункт их технического обслуживания;

- при обслуживании пассажирского поезда машинистом в одно лицо поезд следует до ближайшей станции, где необходимо заказать вспомогательный локомотив;

- в случае одновременного выхода из строя устройств АЛС и радиосвязи поезд следует до первой станции, где необходимо заказать вспомогательный локомотив. При управлении МВПС, РА, ССПС поезд следует до конечной станции маршрута следования. Отправление поезда в данном случае разрешается производить только на свободный перегон;

- на маневровых локомотивах, при работе машиниста в одно лицо, машинист обязан прекратить работу, вызвать через дежурного по депо помощника машиниста или заказать смену локомотива, а при работе в два лица, не прекращая работу, заказать смену локомотива;

- при управлении одиночным локомотивом, при ведении сплотки порядок следования аналогичен порядку следования грузового поезда;

- на локомотивах, оборудованных КЛУБ-У и КОН, при выключенном ключе ЭПК перекрыть разобщительные краны к ЭПК и следовать с включенным КЛУБ-У по приказу диспетчера поездного (далее – ДНЦ);

- записать в журнал формы ТУ-152 регистрируемый приказ ДНЦ на следование с неисправным устройством АЛСН, КЛУБ, скоростемера (комплекса КПД), локомотивной радиостанции.

Категорически запрещается отключение ключом ЭПК устройств АЛСН при устойчивом показании белого огня на локомотивном светофоре, разобщительный кран к ЭПК в этом случае не перекрывается. При этом сохраняется периодическая проверка бдительности.

2.5. При неисправности механического скоростемера в головной кабине, после получения регистрируемого приказа ДНЦ, машинист обязан на первой станции, где имеется остановка поезда по графику, заменить неисправный скоростемер на исправный из нерабочей кабины, кроме случаев, когда скоростемер является подключенным к АЛСН.

2.7. При возникновении в пути следования или при маневровой работе неисправности комплекса КПД, не приводящей к прекращению или неправильному показанию скорости, машинист обеспечивает дальнейшую работу локомотива до ближайшего захода в депо или ПТО. (Приказ ДНЦ не требуется).

2.8. При перегорании предохранителя в переключателе направления у локомотивов, электро- и дизель-поездов (переключатель с вольтметром MBПС), для восстановления нормальной работы АЛСН, машинисту разрешается после срыва пломбы с крышки переключателя одноразовая замена перегоревшего предохранителя на типовой. При наличии в электрической схеме АЛСН локомотивов, МBПС и РА автоматических защитных выключателей (далее – АЗВ) разрешается двукратное восстановление АЗВ.

2.9. Запрещается отправление поезда с неисправными устройствами АЛС по неправильному пути. В исключительных случаях разрешается только после прекращения действия автоблокировки и переходе на телефонные средства связи. В случае необходимости отправления поезда с неисправными устройствами АЛС по неправильному пути, оборудованному постоянной 2-х сторонней автоблокировкой с проходными светофорами, движение должно осуществляться как по правильному пути.

2.11. При следовании поезда по нескольким диспетчерским участкам дороги машинист должен получить приказ на следование с неисправными (выключенными) устройствами АЛСН от ДНЦ каждого участка.

2.12. При следовании по приказу ДНЦ машинист обязан периодически проверять работоспособность АЛСН, КЛУБ. В случае восстановления их нормальной работы, машинист обязан сообщить об этом ДНЦ и продолжить движение с работающим устройством безопасности, а диспетчер обязан отменить приказ и, как следствие, ограничения, предусмотренные для случаев движения поезда с выключенными устройствами безопасности.

2.14. Дежурный по станции, после проследования поезда с неисправными устройствами АЛСН, обязан немедленно сообщить об этом дежурному по соседней станции, диспетчеру поездному и дежурным по переездам, которые обязаны привести шлагбаумы в закрытое положение и обеспечить безопасное проследование поезда.

2.15. О предстоящей задержке поезда у входного сигнала или на станции, ДСП обязан заблаговременно сообщить по радиосвязи машинисту поезда, следующего с неисправными устройствами АЛСН, КЛУБ.

2.19. При следовании одиночного локомотива с неисправными устройствами безопасности скорость следования его по участку должна быть не более 80 км/ч.

2.20. При появлении в зоне видимости проходного светофора с желтым огнем машинист обязан снизить скорость движения поезда с таким расчетом, чтобы светофор с желтым огнем проследовать со скоростью не более 40 км/час.

2.21. Скорость проследования входного, маршрутного светофора с желтым немигающим или двумя желтыми огнями не более 25 км/ч.

2.23. Отправление поезда с неисправными устройствами АЛСН, КЛУБ, во время тумана, метели и при других неблагоприятных условиях, ухудшающих видимость сигналов путевых светофоров на расстоянии менее 400 метров, разрешается производить только на свободный перегон.

2.25. При следовании с неисправными устройствами безопасности по регистрируемому приказу ДНЦ запрещается машинисту и помощнику машиниста, отлучаться из кабины управления, а машинисту передавать управление помощнику машиниста, в том числе кандидату, проходящему подготовку для самостоятельной работы машинистом локомотива.

2.26. По прибытию на конечный пункт следования машинист должен произвести запись о следовании с неисправными устройствами безопасности на оборотной стороне скоростемерной ленты (пояснительной записке) и в журнале технического состояния локомотива формы ТУ-152.

2.27. По прибытии в депо машинист должен составить подробное объяснение по поводу следования с неисправными устройствами безопасности, указав место, время, характер отказа, номер взятого приказа, фамилию диспетчера поездного, серию, номер, литер головной секции и депо приписки локомотива, МВПС, ССПС, описав работу по управлению локомотивом во время движения. Объяснения должны сдаваться в отделение расшифровки лент скоростемеров вместе с лентами (кассетами регистрации).

2.28. Локомотивы, имеющие неисправность устройств АЛСН, КЛУБ, КПД, скоростемеров допускаются к пересылке только вторыми.

2.29. Установить, что в случае необходимости отключения САУТ, ТСКБМ и других дополнительных систем безопасности из-за их неисправности машинист обязан:

- доложить об этом ДНЦ (приказ не требуется) для организации на станции смены локомотивной бригады ремонта неисправных устройств или смены локомотива;

- отключить неисправное устройство;

- произвести запись в журнал формы ТУ-152;

- следовать до станции, имеющей ПТОЛ, или пункта смены локомотивной бригады, где данное устройство должно быть отремонтировано без отцепки локомотива или произведена смена локомотива.

2.30. Ремонт устройств САУТ, ТСКБМ и других дополнительных систем производится при прохождении ПТОЛ или в ремонтном локомотивном депо.

2.31. При вождении соединенных поездов, а также с подталкивающим локомотивом, устройства САУТ включать только на головном локомотиве при условии объединения тормозных магистралей поездов и локомотивов.

2.32. Порядок действий при неисправности поездной радиосвязи.

2.32.1. Локомотивная радиостанция считается неисправной:

- в пути следования – когда на вызовы машиниста никто не отвечает и нет возможности ведения двухсторонней радиосвязи с корреспондентами (ДСП, ДНЦ, ТЧМ встречных и вслед идущих поездов) в обоих (КВ и УКВ) диапазонах;

2.32.2. При выходе из строя одного из диапазонов локомотивной радиостанции KB или УКВ, машинист обязан доложить об этом ДСП или ДНЦ и следовать по приказу ДНЦ до пункта смены локомотивных бригад, где имеется пункт технического обслуживания локомотивов или контрольный пост радиосвязи, используя для переговоров исправный частотный диапазон.

2.32.3. ДНЦ лично или через ДСП обязан проверить связь с машинистом в исправном диапазоне и дать регистрируемый приказ на дальнейшее следование.

2.32.4. При неисправности KB диапазона радиостанции, информацию речевого информатора КТСМ, УКСПС, а так же другую информацию связанную с изменениями поездной обстановки на перегоне, ДСП или ДНЦ должны продублировать машинисту по УКВ диапазону радиостанции.

2.32.5. При выходе из строя одновременно KB и УКВ диапазонов радиостанции на локомотиве машинист должен довести поезд до ближайшей станции, где заказать вспомогательный локомотив.

2.32.6. На участках с диспетчерской централизацией при выходе из строя поездной радиосвязи KB-диапазона машинист локомотива должен довести поезд до ближайшей станции, где заказать вспомогательный локомотив.

2.32.7. При выходе из строя радиосвязи KB или УКВ-диапазона на локомотиве пассажирского поезда, обслуживаемого одним машинистом, машинист должен довести поезд до ближайшей станции, где заказать вспомогательный локомотив.

2.32.8. При выходе из строя радиосвязи KB и УКВ диапазона на МВПС машинист должен довести поезд до ближайшей железнодорожной станции, где заказать вспомогательный локомотив.

В целях реализации статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5553; 2008, N 20, ст. 2251; N 30 (ч. I), ст. 3597; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 49, ст. 5744; 2009, N 29, ст. 3582) и в соответствии с Положением о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3342; 2006, N 15, ст. 1612; N 24, ст. 2601; N 52 (ч. III), ст. 5587; 2008, N 8, ст. 740; N 11 (ч. I), ст. 1029; N 17, ст. 1883; N 18, ст. 2060; N 22, ст. 2576; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 4, ст. 506; N 6, ст. 738; N 13, ст. 1558; N 18 (ч. II), ст. 2249; N 32, ст. 4046; N 33, ст. 4088), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации о признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 20 марта 2006 г. N 144 "О временном ограничении движения транспортных средств по федеральным автомобильным дорогам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 13, ст. 1396).

Приказом Минтранса России

от 27 августа 2009 г. N 149

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ

ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам (далее - Порядок) разработан на основании статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" .

Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5553; 2008, N 20, ст. 2251; N 30 (ч. I), ст. 3597; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 49, ст. 5744; 2009, N 29, ст. 3582.

2. Порядок определяет процедуру введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам Российской Федерации (далее - временные ограничения или прекращение движения).

3. Временные ограничения или прекращение движения устанавливаются:

при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог;

в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения;

в иных предусмотренных федеральными законами случаях .

Пункт 1 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

4. Временные ограничения или прекращение движения вводятся на основании соответствующего распорядительного акта о введении ограничения или прекращения движения (далее - акт о введении ограничения), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 24 настоящего Порядка.

Временные ограничения или прекращение движения в условиях военного и чрезвычайных положений осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о военном и чрезвычайном положениях.

5. Акт о введении ограничения принимается:

5.1. Для автомобильных дорог общего пользования федерального значения:

в случаях, предусмотренных главой IV настоящего Порядка, - Федеральным дорожным агентством;

в случаях, предусмотренных главой III настоящего Порядка, - подведомственными Федеральному дорожному агентству организациями.

5.2. Для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения:

в случаях, предусмотренных главой IV настоящего Порядка, - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

в случаях, предусмотренных главой III настоящего Порядка, - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными ими организациями.

5.3. Для автомобильных дорог общего пользования местного значения:

в случаях, предусмотренных главой IV настоящего Порядка, - органами местного самоуправления;

в случаях, предусмотренных главой III настоящего Порядка, - органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями.

5.4. Для частных автомобильных дорог общего пользования - собственниками частных автомобильных дорог.

6. Актом о введении ограничения устанавливаются:

сроки начала и окончания периодов временного ограничения или прекращения движения;

автомобильные дороги (участки автомобильных дорог), на которых вводятся временные ограничения или прекращение движения;

организации, обеспечивающие временное ограничение или прекращение движения.

7. Контроль за соблюдением пользователями автомобильными дорогами временных ограничений или прекращения движения осуществляют государственные контрольные и надзорные органы в пределах предоставленных полномочий.

II. Информирование о введении временных

ограничений или прекращении движения транспортных средств

по автомобильным дорогам

8. В случае принятия решения о временных ограничениях или прекращении движения Федеральное дорожное агентство, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, собственники частных автомобильных дорог, уполномоченные организации (далее - уполномоченные органы) обязаны принимать меры по организации дорожного движения, в том числе посредством устройства объездов в случаях, предусмотренных главой III и V настоящего Порядка.

9. При издании акта о введении ограничения уполномоченные органы обязаны за 30 дней (за исключением случаев, предусмотренных главой V настоящего Порядка, когда о временных ограничениях или прекращении движения пользователи автомобильными дорогами информируются незамедлительно) до начала введения временных ограничений или прекращения движения, информировать пользователей автомобильными дорогами путем установки знаков дополнительной информации, размещения на сайтах в сети Интернет, а также через средства массовой информации о причинах и сроках таких ограничений, а также о возможных маршрутах объезда.

10. В случаях, предусмотренных главой IV настоящего Порядка, информация о введении ограничений за 30 дней до начала временного ограничения движения размещается на официальном сайте Федерального дорожного агентства и сайтах, определенных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в том числе информация, представляемая органами местного самоуправления и собственниками частных автомобильных дорог). Федеральное дорожное агентство информирует в установленном порядке официальные представительства иностранных государств, а также заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

11. Уполномоченный орган, издавший акт о введении ограничения, информирует об этом государственные контрольные и надзорные органы.

III. Временные ограничения или прекращение

движения при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте

12. Акт о введении ограничения при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог принимается на основании:

утвержденной в установленном порядке проектной документации, которой обосновывается необходимость введения ограничения или прекращения движения;

схемы организации дорожного движения, согласованной с органами государственной инспекции безопасности дорожного движения.

13. Временные ограничения или прекращение движения осуществляются:

с закрытием движения на участке автомобильной дороги и обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования по согласованию с владельцами автомобильных дорог;

путем устройства временной объездной дороги;

с устройством реверсивного или одностороннего движения;

с закрытием движения в течение определенных периодов времени, но не более 8 часов в сутки.

14. Период временных ограничений или прекращения движения устанавливается в соответствии с проектной документацией. Изменение срока действия ограничений допускается в случаях неблагоприятных погодных условий, чрезвычайных и аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, о чем вносятся изменения в акт о введении ограничений.

15. Временные ограничения или прекращение движения обеспечиваются организациями, указанными в акте о введении ограничения, посредством установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

IV. Временные ограничения движения в период возникновения

неблагоприятных природно-климатических условий

16. Временные ограничения движения в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий вводятся:

в весенний период - в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, вызванной их переувлажнением;

в летний период - в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, вызванной превышением допустимых температур.

17. Акт о введении ограничения согласовывается:

с Министерством внутренних дел Российской Федерации - по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения;

с территориальными органами управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации - по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильным дорогам общего пользования местного значения, по частным автомобильным дорогам общего пользования.

18. Временное ограничение движения в весенний период осуществляется путем установки соответствующих дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства.

Предельно допустимые для проезда по автомобильным дорогам общего пользования нагрузки на оси транспортного средства определяются на основе данных транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, полученных по результатам диагностики.

19. В период введения временного ограничения движения в весенний период движение по автомобильным дорогам транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые нагрузки, установленные актом о введении ограничения, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов .

Статья 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статья 12.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 1; N 18, ст. 1721; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295, 4298; 2003, N 1, ст. 2; N 27 (ч. I), ст. 2700; N 27 (ч. II), ст. 2708, 2717; N 46 (ч. I), ст. 4434, 4440; N 50, ст. 4847, 4855; N 52 (ч. I), ст. 5037; 2004, N 19 (ч. I), ст. 1838; N 30, ст. 3095; N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1 (ч. I), ст. 9, 13, 37, 40, 45; N 10, ст. 762, 763; N 13, ст. 1077, 1079; N 17, ст. 1484; N 19, ст. 1752; N 25, ст. 2431; N 27, ст. 2719, 2721; N 30 (ч. I), ст. 3104; N 30 (ч. II), ст. 3124, 3131; N 40, ст. 3986; N 50, ст. 5247; N 52 (ч. I), ст. 5574, 5596; 2006, N 1, ст. 4, 10; N 2, ст. 172, 175; N 6, ст. 636; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17 (ч. I), ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380, 2385; N 28, ст. 2975; N 30, ст. 3287; N 31 (ч. I), ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; N 43, ст. 4412; N 45, ст. 4633, 4634, 4641; N 50, ст. 5279, 5281; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 25, 29, 33; N 7, ст. 840; N 15, ст. 1743; N 16, ст. 1824, 1825; N 17, ст. 1930; N 20, ст. 2367; N 21, ст.; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4001, 4007, 4008, 4009, 4015; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6246; 2008, N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2251, 2259; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3604, 3601, 3582; N 45, ст. 5143; N 49, ст. 5745, 5738, 5748; N 52, ст. 6235, 6236, 6248, 6227; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 777, 771; N 19, ст. 2276; N 23, ст. 2759, 2776; N 26, ст. 3120, 3122, 3131, 3132; N 29, ст. 3642, 3635, 3597, 3599; N 30, ст. 3735, ст. 3739).

20. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:

на международные перевозки грузов;

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.

21. Продолжительность временного ограничения движения в весенний период не должна превышать 30 дней. Срок ограничения продлевается в случае неблагоприятных природно-климатических условий, но не более чем на 10 дней, с внесением соответствующих изменений в акт о введении ограничения.

22. Временные ограничения движения в летний период вводятся для транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием, с 15 июня по 15 августа при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C.

23. В летний период действия временных ограничений движения по автомобильным дорогам, включенным в акт о введении ограничения, движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, разрешается в период с 21.00 до 09.00.

V. Временные ограничения или прекращение движения,

вводимые в иных случаях в целях обеспечения безопасности

24. Временные ограничения или прекращение движения в целях обеспечения безопасности дорожного движения вводятся:

1) при опасных природных явлениях (лавина, оползень, камнепад, размывы автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений при разливах рек, землетрясения, карстовые явления и др.);

2) при аварийных ситуациях на дорогах (дорожно-транспортные происшествия, технологические аварии и др.);

3) при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог , когда такие работы создают угрозу безопасности дорожного движения;

4) в случае выявления дефектов и повреждений автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, создающих угрозу безопасности дорожного движения.

25. Временные ограничения или прекращение движения в целях обеспечения безопасности дорожного движения вводятся без принятия акта о введении ограничения путем установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями .

26. Временные ограничения или прекращение движения в целях обеспечения безопасности дорожного движения вводятся незамедлительно органами и организациями, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, органами государственной инспекции безопасности дорожного движения, уполномоченными сотрудниками организаций, осуществляющих содержание соответствующих участков автомобильных дорог, уполномоченными в установленном порядке комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

О введенных ограничениях или прекращении движения информируются организации, осуществляющие содержание соответствующих участков автомобильных дорог, и органы государственной инспекции безопасности дорожного движения.

27. Временные ограничения или прекращение движения в целях обеспечения безопасности дорожного движения осуществляются:

с закрытием движения на участке автомобильной дороги и обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования;

с ограничением движения по отдельным полосам автомобильной дороги;

путем устройства временной объездной дороги;

с устройством реверсивного или одностороннего движения;

с закрытием движения в течение времени, необходимого для устранения (ликвидации) причины, вызвавшей данную ситуацию, если иное невозможно.

28. Срок временных ограничений или прекращения движения при аварийных ситуациях и чрезвычайных природных явлениях определяется периодом времени, необходимого для устранения (ликвидации) причины, вызвавшей данную ситуацию.

29. Временные ограничения движения при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог осуществляются в соответствии со схемами организации дорожного движения, согласованными с органами государственной инспекции безопасности дорожного движения, в течение времени, необходимого для выполнения установленных технологических операций.

30. Срок временных ограничений или прекращения движения в случае выявления дефектов и повреждений автомобильных дорог, создающих угрозу безопасности дорожного движения, определяется периодом времени, необходимого для устранения дефектов и повреждений, создающих угрозу безопасности дорожного движения.

Судебная практика и законодательство — Приказ Минтранса РФ от 27.08.2009 N 149 Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам

ЕЩЕ РАЗ О НОРМАТИВНОМ ОБОСНОВАНИИ

Компетентные ведомства уже выпустили письма, в которых нормами из разных нормативных правовых актов (НПА) обосновали законность отстранения от работы невакцинированных работников в некоторых сферах деятельности. Основные выводы содержатся:

• в письме Роструда от 13.07.2021 № 1811-ТЗ (далее — письмо Роструда № 1811-ТЗ);

Если кратко, то логика следующая:

Такая цепочка актов, на первый взгляд, кажется вполне логичной. Но юристы, разбираясь в хитросплетениях законодательных норм, видят в этой логике большую брешь. Непонимание вызывают три момента:

Почему, ссылаясь на п. 2 ст. 5 Федерального закона № 157-ФЗ, чиновники предпочли процитировать только часть нормы?

Ведь кроме фразы об отстранении[1] в этом же пункте есть продолжение:

Извлечение из Федерального закона № 157-ФЗ

Статья 5. Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики

2. Отсутствие профилактических прививок влечет:

Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

То есть под действие нормы об отстранении попадают далеко не все, а только лица, которые выполняют работы, связанные с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. И эти работы указаны в специальном Перечне[2], в котором нет ни продавцов, ни электриков, ни дворников.

Почему обязанность требовать у работника отказ от вакцинации переложена на работодателя?

Никакой закон, в т. ч. Трудовой кодекс РФ, такой обязанности не устанавливает. Вакцинация является одним из видов медицинского вмешательства[5], поэтому провести ее можно только с согласия гражданина[6].

Граждане имеют право отказаться от профилактических прививок[7]. Отказ от проведения медицинского вмешательства, в т. ч. профилактических прививок, оформляется в письменной форме[8]. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, как и отказ от такового — это медицинский документ, который подписывает не только пациент, но и врач[9].

Поэтому работник не обязан предоставлять письменный отказ от вакцинации работодателю — только врачу. Работодатель может лишь попросить его это сделать.

Почему работодатель должен принимать решение об отстранении?

В числе полномочий главных государственных санитарных врачей указаны[10] их права выносить мотивированные постановления:

• о временном отстранении от работы лиц, которые являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний и могут являться источниками распространения инфекционных заболеваний в связи с особенностями выполняемых ими работ или производства;

• проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям.

В изданных на сегодняшний день постановлениях главные санитарные врачи регионов воспользовались только одним правом: обязали работодателей организовать проведение профилактических прививок от коронавируса по эпидемическим показаниям.

Другим правом они не воспользовались. В постановлениях нет прямого указания на отстранение работников, отказавшихся от обязательной вакцинации против COVID-19. Поэтому законность отстранения работников от работы до момента внесения соответствующего пункта в Постановление Главного санитарного врача вызывает сомнение.

Тем не менее вышестоящие инстанции и контролирующие органы заставляют руководителей компаний под страхом наказания (санкции по ст. 6.3 КоАП РФ) отстранять непривитых работников от работы.

Расскажем, как сделать это максимально корректно.

КОГО ИЗ РАБОТНИКОВ ОТСТРАНЯТЬ

Прежде всего разберемся с процентами. В постановлениях главных санитарных врачей субъектов РФ указан конкретный процент работников компаний, для которых нужно обеспечить вакцинацию. Чаще это 60 %, но можно встретить 65 % (Санкт-Петербург), 70 % (Якутия), 80 % (Ленинградская область) и даже 90 % (Чеченская Республика). В некоторых регионах санитарные врачи вообще не указали этот процент (Дагестан, Волгоградская область), вероятно, имея в виду, что вакцинироваться должны все работники (т. е. 100 %).

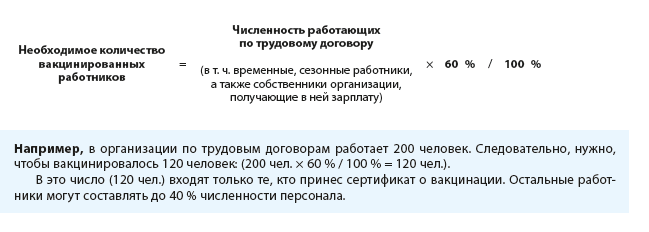

В Совместных разъяснениях чиновники показали, как рассчитывать процент уже вакцинированных работников. Используя эту информацию, выведем формулу для определения количества работников, которым необходимо сделать прививку (для 60 %):

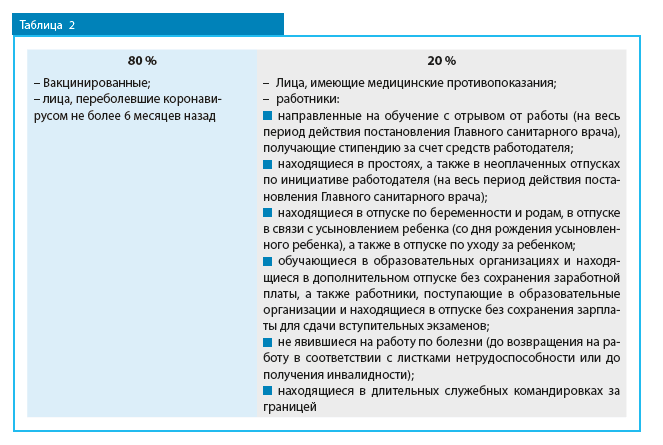

Кого можно отнести к оставшимся 40 %? Эту информацию также можно почерпнуть из Совместных разъяснений. Чиновники считают: чтобы стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19, необходимо обеспечить коллективный иммунитет на уровне не менее 80 % от списочного состава работников. Распределение должно быть следующим:

То есть в 40 % (те, у кого может отсутствовать сертификат о вакцинации) можно включить работников, указанных в правом столбце таблицы. Если таковых нет или набирается менее 40 %, в список на вакцинацию можно не включать работников, которые не контактируют с людьми напрямую, не подвергаются большому риску заражения и не станут причиной распространения инфекции (например, работающие дистанционно и на дому). Работодателю дано право самостоятельно определить, кто войдет в список работников, подлежащих вакцинации.

Обязательно ли отстранять от работы работников, отказавшихся от прививки, если план в 60 % вакцинированных уже выполнен?

Роспотребнадзор по г. Москве считает, что работники, попавшие в 40 % от общего штата работников подразделений, расположенных в городе Москве, не вакцинированные по различным причинам, допускаются к работе по усмотрению работодателя[11].

В разъяснениях на сайте мэра г. Москвы[13] читаем: «При осуществлении контроля исполнения работодателями постановления Главного государственного санитарного врача будет оцениваться только соблюдение требования о вакцинации установленного количества — не менее 60 процентов от общей численности.

ОТСТРАНЕНИЕ РАБОТНИКА ОТ РАБОТЫ

Процедура отстранения

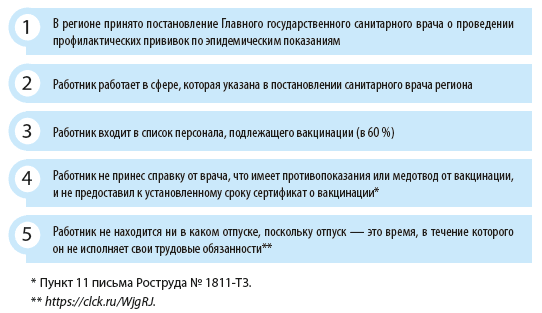

Процедура отстранения запускается, если выполняются следующие условия:

Трудовой кодекс РФ не регламентирует процедуру отстранения от работы. На практике применяется следующий порядок действий:

Кто вправе отстранить работника от работы?

Кто подписывает приказ об отстранении: руководитель организации или это может сделать руководитель подразделения?

Ответ на этот вопрос следует искать в должностных инструкциях, других локальных нормативных актах или трудовых договорах с руководителями подразделений: если в каком-либо из документов зафиксировано их право отстранять подчиненных от работы, эти должностные лица вправе издать соответствующие распоряжения.

В противном случае издавать приказ об отстранении вправе только руководитель организации.

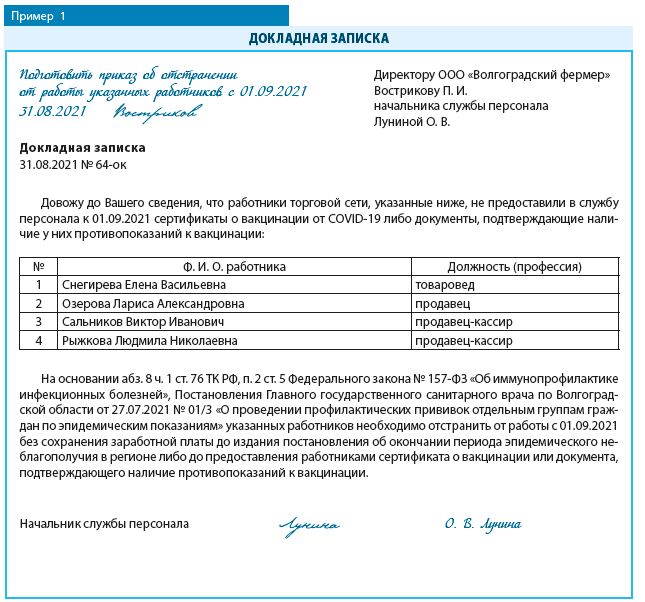

Но зафиксировать факт непредоставления работником сертификата о вакцинации или документов о противопоказаниях в акте или служебной (докладной) записке (пример 1) вправе руководитель структурного подразделения или начальник (сотрудник) кадровой службы.

Сроки отстранения

Сперва сделаем акцент на сроках отстранения:

Дата начала отстранения зависит от сроков проведения вакцинации, которые указаны в Постановлении Главного санитарного врача региона. Отстранить работника от работы можно только после окончания срока, который был предусмотрен для прохождения вторым компонентом вакцины[14].

Особенности приказа об отстранении

Форма приказа об отстранении не унифицирована. Работодатель вправе разработать ее самостоятельно. В документе обязательно должны быть указаны:

• Ф. И. О. работника;

• основания, по которым он отстраняется от работы;

• срок отстранения (на период эпиднеблагополучия) [16] .

В качестве оснований отстранения авторы Совместных разъяснений советуют указывать в приказе следующие нормы:

• абзац 8 ч. 1 ст. 76 ТК РФ;

• пункт 2 ст. 5 Федерального закона № 157-ФЗ;

• постановление Главного санитарного врача региона.

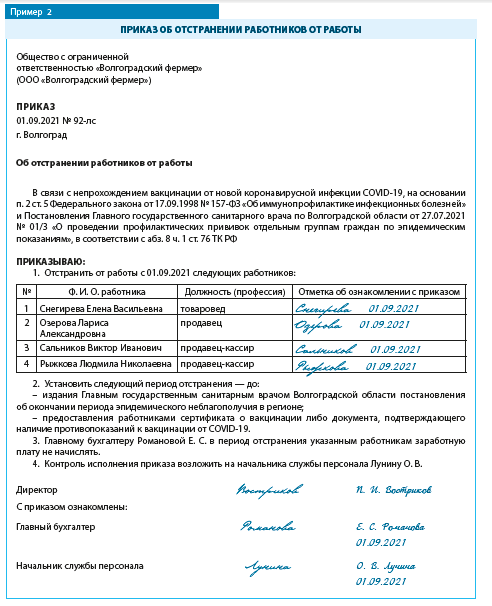

В прошлом номере журнала мы приводили пример приказа об отстранении одного работника[17]. Но издать приказ можно и в отношении сразу нескольких работников (пример 2).

Работников, которые отстранены от работы, следует обязательно ознакомить с приказом. Если приказ издан в отношении нескольких человек, то визу ознакомления можно оформить таблицей.

АЛЬТЕРНАТИВА ОТСТРАНЕНИЮ ОТ РАБОТЫ

К счастью, она есть. Правда, ведомства и здесь не пришли к единому мнению. В своих Рекомендациях Минтруд России и Роспотребнадзор отмечают, что вместо отстранения работника можно перевести на дистанционную работу:

Извлечение из Рекомендаций

7. В случае, если трудовая функция может быть выполнена дистанционно, работодатель вправе предложить работнику выполнение работы дистанционно[18] либо по собственной инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации. Таким правом преимущественно необходимо воспользоваться в отношении работников, имеющих противопоказания к проведению профилактической прививки.

В свою очередь, Роструд не считает перевод на дистанционную работу альтернативой отстранению[19], зато не против, если вместо отстранения работнику будет предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск[20]. Более того, работодатель не вправе отказывать работнику в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренного графиком отпусков, по причине того, что работник не сделал прививку от коронавирусной инфекции[21].

Если в период отстранения у работника появляется право уйти в отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком, такой отпуск должен быть ему предоставлен.

С момента предоставления отпуска период отстранения прерывается.

[…] Один из сотрудников категорически отказывается делать прививку, с 15.07.2021 мы обязаны отстранить работника от работы, но с 02.08.2021 согласно графику отпусков она написала заявление на предоставление ей ежегодного оплачиваемого отпуска. Можем ли мы во время отстранения от работы предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск или мы должны ее отстранить до отпуска, а после отпуска отстранить заново?

Отстранение от работы не препятствует реализации права отстраненного работника на очередной отпуск. Во время отпуска работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, поэтому после ухода в отпуск его отстранение от работы не производится. Если период повышенной готовности в субъекте РФ не будет прекращен, по окончании отпуска работник не может быть допущен к работе.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ

Отстранение от работы ведет к неблагоприятным последствиям как для работника, так и для работодателя.

Последствия для работника:

• в первую очередь работник теряет заработок, поскольку заработная плата ему не начисляется в течение всего периода отстранения. Однако он вправе устроиться по совместительству в другую организацию, для работников которой вакцинация необязательна. Правда, рабочее время совместителя ограничено (его продолжительность не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников)[23]. Соответственно, ограничена и заработная плата;

• работник теряет право получить пособие по нетрудоспособности, если заболеет сам или его ребенок в период отстранения[24] (это правило не касается оплаты отпуска по беременности и родам, несмотря на то что основанием для оплаты данного отпуска является листок нетрудоспособности);

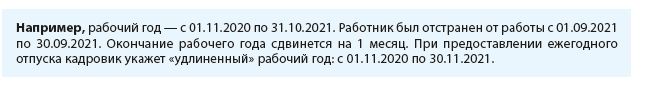

• период отстранения без уважительных причин не входит в стаж, дающий право на ежегодный отпуск[25]. Это значит, что окончание текущего рабочего года работника и начало следующего сдвинется на количество дней отстранения;

• период отстранения не входит в пенсионный страховой стаж, так как заработная плата за этот период не начислялась и, соответственно, страховых взносов тоже не было.

Последствия для работодателя:

• в коллективах резко повысилась вероятность возникновения конфликтов, связанных с вопросами вакцинации;

• появился риск получить штраф до полумиллиона руб. или наказание в виде приостановления деятельности по ст. 6.3 КоАП РФ

• и самое главное — отсутствие работников негативно сказывается на выполнении всех бизнес-процессов. И это главная проблема, поскольку быстро найти аналогичных (вакцинированных!) специалистов проблематично. А отзывать из отпусков работников, которые могли бы заменить отстраненных, нельзя без их согласия. Более того, не допускается отзывать из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда[26].

Варианты замены отстраненных работников:

– оформить поручение дополнительной работы оставшимся работникам (т. е. распределить между ними функционал отстраненных) путем совмещения должностей, расширения зоны обслуживания или увеличения объема работ[27] с доплатой;

– заключить срочный трудовой договор по совместительству с одним из работников организации, который не был отстранен, или с вакцинированным работником другой организации;

– заключить срочный трудовой договор на период временного отсутствия отстраненного работника со сторонним специалистом, у которого есть сертификат или справка о противопоказаниях.

Если в организации проводится сокращение численности или штата, отстранение сокращаемых работников не является препятствием для продолжения этой процедуры[28].

Также чиновники поясняют, что:

• в отношении работников, которые подлежат отстранению, нельзя объявить простой;

• если отстранение работников, не прошедших обязательную вакцинацию, обусловило временную приостановку работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера для других работников и работодатель не нашел отстраненным работникам замены, он обязан объявить простой[29].

Авторы ответа не написали, как должен оплачиваться простой в указанном случае[30]. Полагаем, его следует квалифицировать как простой по вине работодателя, поскольку руководство не смогло укомплектовать штат персоналом. Поэтому время простоя остальных работников подлежит оплате в размере 2/3 средней заработной платы.

ВЫВОДЫ:

1. Необходимость отстранять от работы невакцинированных работников — реалии сегодняшнего дня. Важно оформить все документы об отстранении корректно, руководствуясь не только нормативными актами, но и разъяснениями чиновников.

2. Приказ об отстранении можно издать, если соблюдены все необходимые условия. Начало срока отстранения следует сверить с постановлением Главного санитарного врача своего региона (дата, до которой работники должны вакцинироваться вторым компонентом). Срок окончания отстранения должен быть четко фиксируемым.

3. Если возможно, замените отстранение альтернативными действиями: переведите работников на удаленную работу, предоставьте ежегодные отпуска. От того, как поведет себя работодатель в этих сложных обстоятельствах, будет зависеть дальнейшее взаимодействие с персоналом.

[1] Выделена в таблице полужирным шрифтом. — Прим. автора.

[3] Приложение № 2 к Приказу № 125н.

[4] Пункт 1 ст. 5 Федерального закона № 157-ФЗ.

[6] Пункт 2 ст. 11 Федерального закона № 157-ФЗ.

[7] Пункт 1 ст. 5 Федерального закона № 157-ФЗ.

[8] Пункт 3 ст. 5 Федерального закона № 157-ФЗ.

[9] Часть 7 ст. 20 Федерального закона № 323-ФЗ.

[11] Письмо Роспотребнадзора по г. Москве от 09.07.2021 № 77-00-02/ОК-44157-2021.

[14] Пункт 4 письма Роструда № 1811-ТЗ.

[16] Пункт 6 Рекомендаций действий для работодателей при принятии главными санитарными врачами субъектов Российской Федерации решений о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям (опубликованы вместе с Совместными разъяснениями; далее — Рекомендации).

[17] Славинская А. Н. Проведение вакцинации: документируем выполнение обязанности // Кадровые решения. 2021. № 8. С. 55.

Приказ о назначении ответственного за ЭЦП — это распорядительный акт о наделении работников правом подписывать документы с помощью электронной цифровой подписи. С 01.07.2021 правила работы с ЭП изменились.

Что сделать перед оформлением приказа

С 01.07.2021 вступила в силу первая часть изменений в 63-ФЗ, вторая — начнет действовать с 01.01.2022. По факту после 01.07.2021 в работе заказчиков и поставщиков ничего не поменяется. Если у организации действительна подпись, выпущенная аккредитованным удостоверяющим центром, то менять ее не требуется. ЭЦП по новому регламенту придется применять только с 01.01.2022. Если же срок действия ЭП закончится до 01.01.2022, то следует ее поменять, но только в удостоверяющем центре, аккредитованном (переаккредитованном) по новым правилам. Если подпись сделали до 01.07.2021 в центре, не прошедшем аккредитацию по новым правилам, то она действительна только до 01.01.2022. Приказ об аккредитации и перечень аккредитованных удостоверяющих центров (АУЦ) выпустят ближе к началу 2022 года.

Все ключевые изменения начнут действовать с 01.01.2022. С 1 января не только директор, но и уполномоченные лица, в том числе и специалисты по закупкам, обязаны использовать личную ЭП как для работы, так и для собственных документов (пп. 2 п. 1 ст. 17.2, п. 2 ст. 17.3 476-ФЗ). Для оформления личной подписи физлица приказ не требуется: в ней указывают только ФИО получателя без отсылок к его работодателю. Получать такую ЭП следует только в УЦ, аккредитованных по новым правилам. А использовать подпись придется вместе со специальной электронной доверенностью.

Руководители и индивидуальные предприниматели с 01.07.2021 получают ЭЦП в ФНС. Подписи выдают территориальные инспекции или их доверенные лица — удостоверяющие центры, прошедшие дополнительный отбор (приказ ФНС № ВД-7-24/982@ от 30.12.2020). Прежде чем оформить приказ о наделении полномочиями лиц, ответственных за размещение в ЕИС для получения ЭП, уточните, прошел ли удостоверяющий центр аккредитацию по новым правилам.

Эксперты КонсультантПлюс сделали обзор нововведений по работе с электронной подписью с 01.07.2021. Используйте эти инструкции бесплатно.

Кто и зачем готовит приказ

Права на первую подпись принадлежат руководителю организации. Для непрерывного функционирования учреждения (если директор отсутствует на работе) он передает полномочия на подписание документов ответственным сотрудникам. Обычно это его заместители и главный бухгалтер.

Иная ситуация с ЭЦП. Она используется для шифрования и защиты информации электронной документации (63-ФЗ от 06.04.2011). Есть сферы, в которых документы подписываются только электронной подписью. Это и платежные системы, и госзаказ, и информационные ресурсы. Вот для чего используют ЭЦП:

И это далеко не все автоматизированные информационные системы, где для подписания документов используется ЭЦП. Руководитель назначает администратора по такой работе и определяет ответственных лиц, наделенных правами ЭП. К примеру, создается ЭЦП для контрактного управляющего — в целях работы в Единой информационной системе и на торговых площадках.

Специалисты Федерального казначейства определили перечень документов, которые необходимо предоставить при оформлении сертификата ЭП. Приказ в списке сопроводительной документации — один из первых. Его обязательно составляют при получении ключа ЭЦП.

Почему заказчики обращаются в ТОФК? Сертификаты ЭП оформляют только удостоверяющие центры, аккредитованные Минцифрой. Большая часть таких центров базируется в отделах ФК и использует казначейский регламент для работы с клиентами. Для подписи документов применяют только усиленную квалифицированную электронную подпись.

Прежде чем оформить ЭЦП, составьте грамотный приказ на ответственное лицо со стороны заказчика на подписание документов и о назначении ответственных лиц. Привлеките сотрудников, непосредственно связанных с передаваемыми полномочиями и пользовательскими ролями:

- главный бухгалтер или бухгалтер — для работы с СУФД, электронным бюджетом и ГМУ;

- контрактный управляющий или специалист по закупкам — для ЕИС;

- программист — для администрирования автоматизации рабочих мест.

Приказ готовят и заказчики, и поставщики. Поставщикам электронная подпись необходима для участия в торгах. Организации-заказчики передают в ТОФК распоряжение о назначении ответственного за ЭП и пакет сопроводительной документации. После обработки информации специалисты Казначейства предоставляют организации сертификаты ключа ЭЦП. Поставщики работают по той же схеме, только документы направляют не в ТОФК, а в удостоверяющий центр.

С 01.01.2022 вступает в силу приказ Федерального казначейства № 21н от 15.06.2021. Норматив утверждает порядок реализации ФК функций аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей. Бюджетные заказчики продолжат получать ЭП в удостоверяющих центрах территориальных отделений ФК.

Что включать в приказ по ЭЦП

Отзыв ЭП производится через официальный сайт Федерального казначейства. Сертификат отзывают по окончании срока его действия, при увольнении ответственного работника, из-за неисправности ключа. Делать приказ об отзыве ЭЦП нет необходимости. Сформируйте заявление онлайн, подпишите и направьте специалистам ФК. Как только обращение пройдет проверку, сертификат отзовут.

В 63-ФЗ разъясняется, на каком основании можно подписать ЭЦП начальника — такого основания нет: каждый ответственный сотрудник подписывает документы собственной ЭПОХИ. Для этого и издают распоряжение о наделении полномочий. Приказ составляют в свободной форме. Некоторые ТОФК и удостоверяющие центры предоставляют клиентам бланки, которые необходимо заполнить для получения ключа ЭП в их отделе. Обязательно отразите следующую информацию:

- Полное наименование заявителя. Пропишите краткое название, если оно есть в уставных бумагах.

- Реквизиты распоряжения: номер, дата и место выпуска.

- Название акта и правовую основу. В преамбуле всегда ссылайтесь на нормативы, в соответствии с которыми потребовалось наделить сотрудников правами на подписание. К примеру, ЭЦП для ЕИС делают по нормам федеральных законов № 44 и № 63.

- Перечень работников, которым передают полномочия. Укажите их фамилии, имена и отчества полностью. Пропишите их текущие должности и новые полномочия. Кроме того, отразите, что подписывает электронной подписью контрактный управляющий и другие ответственные сотрудники — перечень закупочных документов в ЕИС и на торговых площадках.

- Для распорядительного акта на передачу прав подписания при замещении основного работника внесите сведения как минимум о двух сотрудниках, которые заменят его при отсутствии.

Образцы приказов по работе с электронной подписью

Примерный приказ о наделении правом подписи для получения ЭЦП в бюджетной организации:

| г. Идеальный | № 116 |

О наделении правом электронной подписи

- Назначить администратором информационной безопасности специалиста отдела закупок Денисову Дарью Денисовну.

- Наделить правом электронной подписи электронных документов со следующими полномочиями следующих сотрудников:

Полномочия при работе

Иванов Иван Иванович

- Заказчик. Администратор организации

- Заказчик. Уполномоченный специалист

- Заказчик. Должностное лицо с правом подписи контрактов

- Заказчик. Специалист с правом направления проекта контракта участнику размещения заказа.

Петрова Полина Петровна

- Заказчик. Уполномоченный специалист

- Заказчик. Должностное лицо с правом подписи контрактов

- Заказчик. Специалист с правом направления проекта контракта участнику размещения заказа.

Денисова Дарья Денисовна

Специалист отдела закупок

Заказчик. Специалист с правом направления проекта контракта участнику размещения заказа.

А это — образец распоряжения для Казначейства:

Об авторе этой статьи

Александра Задорожнева Бухгалтер, эксперт проекта Практикующий бухгалтер.

Работаю с начала учебы в ВУЗе. Есть опыт работы и в коммерции, и в бюджете. С 2006 по 2012 работала бухгалтером-кассиром и кадровиком. С 2012 по настоящее время — главный бухгалтер в бюджетном учреждении. Помимо прямой бухгалтерии занимаюсь закупочной и планово-экономической деятельностью. 4 года пишу тематические статьи для профильные изданий.

Читайте также:

- Платежные поручения и обосновывающие документы могут предоставляться по гоз только в бумажном виде

- Договор займа на один месяц заключен 12 мая начало и окончание срока

- Срок рассмотрения проекта правового акта должностным лицом к которому он поступил на согласование

- Справка кс 6а образец заполнения

- Порядок подготовки протокола освидетельствования обвиняемого