Что такое общественный договор переход общества от естественного

Обновлено: 28.06.2024

Основой данной теории является положение о том, что государству предшествовало естественное состояние человека. Условия жизни людей и характер человеческих взаимоотношений в естественном состоянии представлялись не однозначным образом. Гоббс видел естественное состояние в царстве личной свободы, ведущей к "войне всех против всех"; Руссо считал, что это есть мирное идеалистическое первобытное царство свободы; Локк писал, что естественное состояние человека - в его неограниченной свободе.

Сторонники естественного права считают государство результатом юридического акта - общественного договора, который является порождением разумной воли народа, человеческим учреждением или даже изобретением. Поэтому данная теория связывается с механическим представлением о происхождении государства, выступающего как искусственное произведение сознательной воли людей, согласившихся соединиться ради лучшего обеспечения свободы и порядка.

Поль Гольбах (1723 - 1789), например, определял общественный договор как совокупность условий для организации и сохранения общества. Власть монарха является производной не от божьего провидения, а от самих людей. Данный тезис, положенный в основу договорной теории происхождения государства и права, был наиболее ярко и обстоятельно развит Полем Гольбахом в его работе "Священная зараза или естественная история суеверия".

Выступая против широко распространенной в средние века идеи божественного происхождения власти королей, "являющихся представителями и подобием бога на земле", Гольбах пишет, что в практическом плане эта идея служила оправданием всемогущества, бесконтрольности властей, произвола монархов и их ближайшего окружения. Идея божественного происхождения власти монарха, констатирует Гольбах, привела во многих странах к тому, что "государь стал единственным источником милостей". Он "развращал общество и разделял его, чтобы властвовать". Далее Гольбах замечает, что "воля монарха заняла место разума". Прихоть монарха стала законом.

Таким образом, Гольбах сделал вывод, что государи, "обоготворенные религией и развращенные попами", в свою очередь, развращали души своих поданных, выносили "среди них борьбу интересов", уничтожали существовавшие между ними отношения, "делали людей врагами друг с другом и убивали в них нравственность".

Аналогичных взглядов на природу власти, государства и права придерживались и другие сторонники и последователи договорной теории происхождения данных институтов.

Оспаривая идеи божественного происхождения государства и права, Александр Радищев (1749 - 1802) считал, что государство возникает не как результат некого божественного провидения, а как следствие молчаливого договора членов общества в целях совместной защиты слабых и угнетенных. Государство, по его мнению, "есть великая махина, цель которой есть блаженство граждан".

Джон Локк (1632 - 1704) исходил из того, что всякое мирное образование государств имело в своей основе согласие народа. Оговариваясь в известной работе "Два трактата о правлении" по поводу того, что "с государствами происходит одно и то же, что и с отдельными людьми: они обычно не имеют никакого представления о своем рождении и младенчестве", Локк вместе с тем обстоятельно развивал идеи относительно того, что " объединение в единое политическое общество" может и должно происходить не иначе, как посредством "одного лишь согласия". А это, по мнению автора, и есть "весь тот договор, который существует или должен существовать между личностями, вступающими в государство или его создающими".

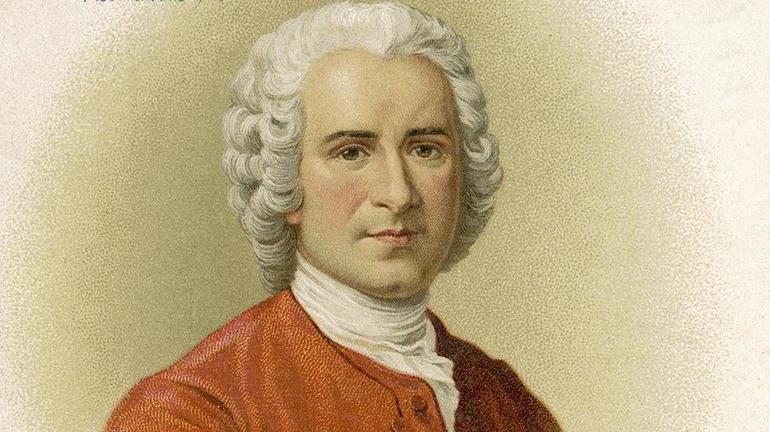

Вопрос о том, что собой представляет Общественный договор, каковым должно быть его содержание и назначение, равно как и многие аналогичные им вопросы получили наиболее яркое и основательное освещение в ряде трактатов Жан-Жака Руссо (1712 - 1778) и особенно в его знаменитом труде "Об Общественном договоре".

Основная задача, которую призван решать Общественный договор, состоит, по мнению Руссо, в том, чтобы найти такую форму ассоциации, которая защищает и ограждает всею общею силою личность и имущество каждого из членов ассоциации, и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако, только самому себе и остается столь же свободным, как и прежде".

Рассматривая государство как продукт Общественного договора, порождение разумной воли народа, а точнее - человеческим учреждением или даже изобретением, Руссо исходил из того, что каждый человек передает в общее достояние и ставит под высшее руководство общей воли свою личность и все силы. В результате "для нас всех вместе каждый член превращается в нераздельную часть целого". Это коллективное целое, по мнению Руссо, есть не что иное, как юридическое лицо. Раньше оно именовалось "гражданской общиной". Позднее - "Республикой или Политическим организмом". Члены этого политического организма называют его "Государством, когда он пассивен, Суверенитетом, когда он активен, Державою - при сопоставлении его с ему подобными".

Государство рассматривается Руссо как "условная личность", жизнь которой заключается в союзе ее членов. Главной его заботой, наряду с самосохранением, является забота об общем благе, о благе всего общества, народа. Огромную роль при этом играют издаваемые законы, право.

Руссо выдвигает и развивает идею прямого народного правления ибо, согласно Общественному договору, "только общая воля может управлять силами государства в соответствии с целью его установления, каковая есть общее благо".

Народ, рассуждает мыслитель, не может лишить самого себя неотчуждаемого права издавать законы, даже если бы он этого и захотел. Законы всегда являются актами общей воли. И никто, даже государь, не может быть выше их. Законами являются лишь такие акты, которые непосредственно принимаются или утверждаются путем проведения референдума самим народом.

Наряду с исключительным правом на принятие законов у народа имеется также неотчуждаемое право на сопротивление тиранам. Короли, писал по этому поводу Руссо, всегда "хотят быть неограниченными". Хотя им издавна твердили, что "самое лучшее средство стать таковыми - это снискать любовь своих поданных", однако это правило при дворах всегда вызывало и будет вызывать только насмешки".

Власть, возникающая из любви поданных, несомненно, наибольшая, но она непрочна и условна. Поэтому "никогда не удовлетворяются ею государи". Личный интерес любых повелителей состоит прежде всего в том, "чтобы народ был слаб, бедствовал и никогда не мог им сопротивляться". Конечно, замечает мыслитель, если предположить, что поданные всегда будут оставаться совершенно покорными, что государь был бы заинтересован в том, чтобы народ был могуществен, "дабы это могущество, будучи его собственным, сделало государя грозным для соседей". Но так как интерес народа имеет "лишь второстепенное и подчиненное значение" и так как оба предположения несовместимы, то естественно, что "государи всегда предпочитают следовать тому правилу, которое для них непосредственно выгодно".

Таким образом, у любого правителя всегда сохраняется свой собственный, отличающийся от народного, интерес и соблазн сосредоточения в своих руках как можно больше государственной власти. Последнее же приводит не только к тому, что "расстояние между государем и народом становится слишком велико и государству начинает недоставать внутренней связи", но и к тому, что в политическом режиме устанавливаются признаки открытого игнорирования прав и свобод народных масс, признаки деспотизма. В этих условиях, как следует из Общественного договора по Руссо, народ может реализовать свое естественное право на сопротивление. При этом, заключает он, восстание, которое "приводит к убийству или свержение с престола какого-нибудь султана, это акт столь же закономерный", как и те акты, посредством которых он только что распоряжался жизнью и имуществом своих подданных. "Одной только силой он держался, одна только сила его и низвергает".

Из всего сказанного о естественно-правовой теории происхождения государства и права следует, что ее сторонники исходят из того, что народ обладает естественным, неотчуждаемым правом не только на сознание государства на основе Общественного договора, но и на его защиту.

Несмотря на то, что научность договорной теории оценивалась достаточно неоднозначно и противоречиво, вплоть до полного отрицания ее исторической самостоятельности, тем не менее некоторые аспекты данной концепции нашли свое реальное воплощение в практике государственного строительства. Примером этого могут служить Соединенные Штаты Америки, которые в своей конституции юридически закрепили договор между народами, входящими в их состав, и определили цели этого договора: утверждение правосудия, охрана внутреннего спокойствия, организация совместной обороны, содействие общему благосостоянию.

Руссо об Общественном договоре

Концепция возникновения государства

Принципы демократии

Читайте дополнительные лекции:

Образовательный сайт для студентов и школьников

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

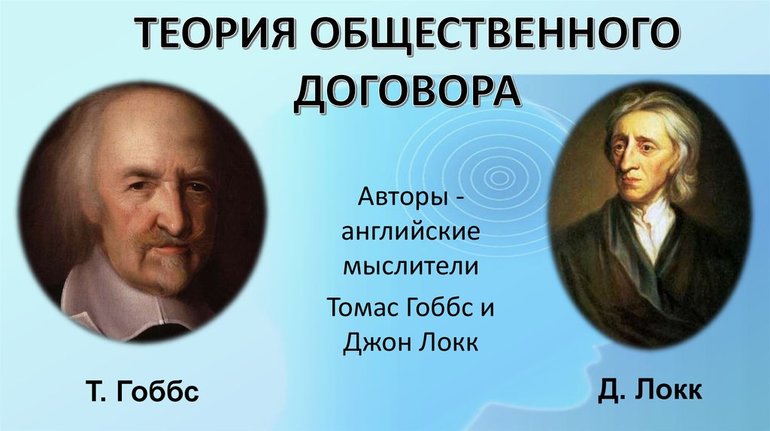

Теория общественного договора — идеалистическое учение о возникновении правового государства вследствие заключенного соглашения между всеми гражданами. По мнению некоторых сторонников социального контракта, обществу и государственному аппарату предшествует полная анархия или так называемая идиллическая свобода. Отцами-основателями этой философской теории являются мыслители эпохи Просвещения Джон Локк, Жан-Жак Руссо, Томас Гоббс.

Общие сведения

Теория общественного договора в философии — это концепция, дающая ответ на вопрос, как зародилось гражданское общество и его правовые принципы при условии достижения консенсуса между членами различных социальных групп. Необходимость некоего соглашения между людьми стала назревать после того, как пришло массовое осознание невозможности обеспечить индивидуальные естественные права и безопасность без контролирующего органа в лице государства.

Первые упоминания о договорных отношениях, составляющих основу стабильного функционирующего общества, содержатся в трудах древнегреческих философов.

Отталкиваясь от этой мысли, сторонники концепции общественного договора по-разному объясняют, почему наделенный разумом индивид, заинтересованный в личном благополучии, должен на добровольной основе отказаться от части свободы ради достижения высших целей, продиктованных правовым государством. В идее отражены:

- рационально-критический взгляд на существующее положение вещей;

- желание вдохновить людей новыми идеалами.

Как известно, буржуазия мечтала полностью приватизировать власть, оставив феодалов не у дел. Для этого требовалось идеологическое обоснование такого хода, чем, собственно, и должен был стать общественный договор, подразумевавший установление новых политических правил, которые соответствовали бы самой природе человека, его естественным правам.

Если кто-то преступает черту закона, нарушая социальный контракт, то остальные имеют возможность защитить себя от действия таких граждан. Стать полноценным членом общества, согласно общественному контракту, означает взять на себя ответственность за соблюдение правил, а также быть готовым понести наказание за их нарушение.

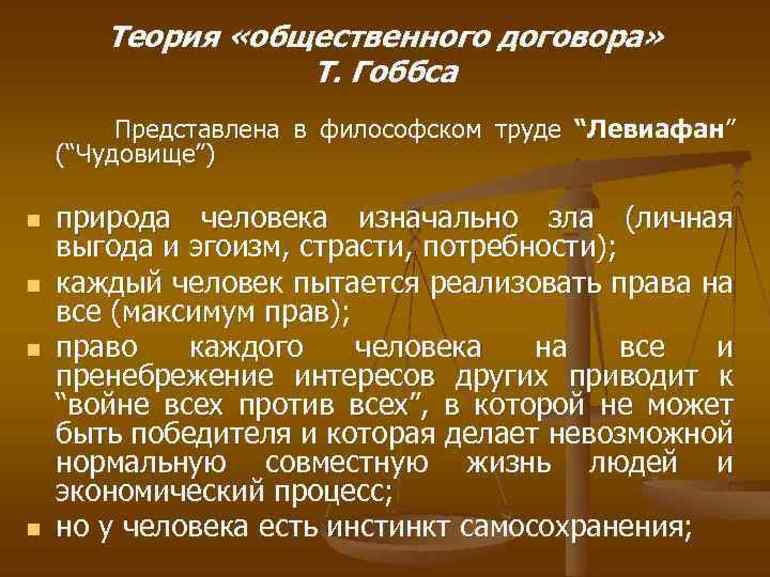

Воззрения Томаса Гоббса

В связи с этим представитель английской философской школы XVII века придерживался мнения, что естественное состояние для человека — это война всех против всех. Абсолютная свобода, по убеждению Гоббса, сопряжена с анархией, хаосом, бесконечной борьбой, в которой никто не гнушается никакими методами для удовлетворения своих растущих потребностей.

Единственно верным выходом из сложившейся критической ситуации становится обуздание чрезмерной свободы каждого для того, чтобы кругом воцарился порядок. Люди должны осознать, что они добиваются справедливого мира, взаимно блокируя свои эгоистические побуждения. Именно поэтому им следует договориться между собой об определенных ограничениях, то есть заключить договор.

Лишая себя естественной свободы, люди одновременно с этим делегируют полномочия по поддержанию общественного порядка отдельной группе лиц или конкретному человеку, в результате чего появляется суверенное государство.

Гоббс отстаивал позицию, согласно которой наилучшей политической формой организации общества является абсолютная монархия. В таком случае государство, защищая свои интересы, может прибегнуть к любым мерам воздействия на подданных.

Позиция Джона Локка

В отличие от Томаса Гоббса, который считал, что до возникновения государственности люди находились в состоянии непримиримой вражды, английский педагог и философ Джон Локк придерживался иной точки зрения. В естественном состоянии, считал основоположник этой теории, человек:

- морально менее ограничен в своих действиях;

- не зависит ни от чьей воли;

- свободно распоряжается собственностью.

Чтобы правила, действующие в догосударственный период, соблюдались, природа наделила всех членов общества возможностью судить нарушителей порядка и подвергать их казни. Локк понимал, что люди все равно живут в страхе, поскольку нет управляющих органов, взявших в свои руки реальную власть и осуществлявших наказание провинившихся перед естественными законами.

Все это, безусловно, оборачивается дестабилизацией спокойной и размеренной жизни. Для того чтобы защитить свои права, свободу и имущество, индивиды соглашаются учредить государство. Власть естественного закона воплощается в каждом человеке, благодаря чему граждане достигаются соглашения, сохранив при этом личную свободу. Люди намеренно адресуют государственным органам часть своих прав в обмен на неприкосновенность собственности и защиту от внутреннего и внешнего влияния.

Если же государство по каким-либо причинам не может блюсти свои обязательства, оно автоматически попадает в разряд нелегитимных, что дает право гражданам на насильственное свержение существующего строя.

Учение Жан-Жака Руссо

Французский писатель и философ был во многом не согласен с другими яркими мыслителями, которые разработали договорную теорию происхождения государства. Он выдвинул мысль, что в основе всеобщей свободы лежит народный суверенитет, тем самым подчеркнув демократическое содержание социального контракта.

Человек будет чувствовать себя по-настоящему свободным только тогда, когда избавится от общественных ограничителей и систематической трудовой деятельности. Инстинкт самосохранения удерживает его от открытой конфронтации с другими членами общества. Однако в условиях постоянно растущей численности населения и изменения территориальных границ увеличиваются потребности людей, что неизбежно приводит к появлению частной собственности.

Наблюдается социальная стратификация, а значит, бедные будут испытывать все большую ненависть по отношению к богатым. Раздираемое социальными противоречиями общество остро нуждается в мире, поэтому заключается некий общественный договор, по которому государство становится гарантом закона. Основная задача государственной власти состоит в том, чтобы свобода всех без исключения гражданин всегда оставалась неограниченной.

По мнению Руссо, первично власть должна быть сконцентрирована в руках простого народа, который может и должен разговаривать с государственными органами на языке силы, если те нарушают условия социального контракта.

Критика теории

В XIX веке договорная теория происхождения государства подверглась беспощадной критике. Принципиально новый ответ на вопрос о том, что дало толчок к формированию правового общества, попытались дать Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

Пытаясь объяснить феномен коллективной жизни, марксисты отказались от понимания человека как абстрактной и изолированной от хода истории единицы социума. По их мнению, общество порождает не сознание людей, готовых заключить между собой некое соглашение, а их целенаправленный труд.

Отмечая важное значение концепции общественного договора для развития политических течений во всем мире, стоит также заострить внимание на прогрессивности многих положений этой теории, которая была противопоставлена феодальному строю и неравенству людей перед законом. Несмотря на очевидные достоинства, учение лишено убедительных научных данных, подтверждающих его жизнеспособность.

Читайте также:

- Как оформить недвижимость на иностранную компанию

- Карта состояния здоровья водителя образец

- Какой документ регламентирует права и обязанности врача и права пациента в украине

- Как в договоре купли продажи прописать расчеты сторон через аккредитив

- Надо было быстро подготовить бумаги так как директор фирмы понимал что выгодность договора бесспорна