Зона прилегающая к территориальному морю где прибрежное государство 1 осуществляет контроль это

Обновлено: 25.06.2024

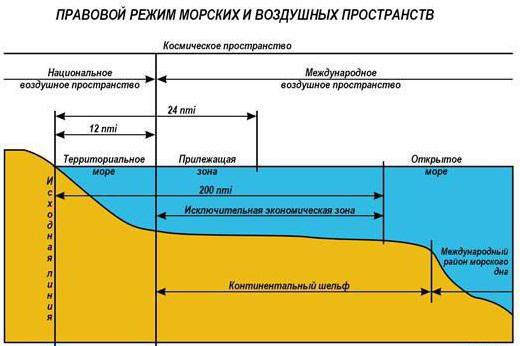

Под территориальным морем понимается морской пояс, который примыкает к сухопутной территории (береговой линии) либо к внешнему пределу внутренних вод и над которым прибрежное государство осуществляет свой суверенитет. Суверенитет распространяется на поверхность и толщу морской воды, воздушное пространство над территориальным морем и на его дно и недра. В случае государства-архипелага территориальное море примыкает к архипелажным водам такого государства.

В соответствии с Конвенцией ООН 1982 года ширина территориального моря не может превышать 12 морских миль (ст. 3) 1.

В соответствии с Конвенцией 1982 года государство вправе применять для отсчета ширины территориального моря линии наибольшего отлива (нормальные или обычные исходные линии) либо прямые исходные линии.

На 1 января 2002г. 135 стран имели территориальное море шириной до 12 миль. Территориальное море за общепризнанным 12-мильным пределом объявили: Либерия (200 миль), Перу (200 миль), Никарагуа ( 200 миль), Конго (200 миль), Эквадор (200 миль), Сомали (200 миль), Танзания (50 миль), Бенин (200 миль) и др. – всего 12 стран.

В соответствии с международным правом суда всех государств, как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю, обладают правом мирного прохода через территориальное море. Под мирным проходом понимается плавание через территориальное море с целью пересечь его, не заходя во внутренние воды, или пройти во внутренние воды, включая порты, либо выйти из внутренних вод, включая порты. Такой проход должен быть непрерывным и быстрым. Проход является мирным только в том случае, если он не нарушает мир, добрый порядок или безопасность прибрежного государства. Суда обязаны соблюдать законы и правила прибрежного государства, относящиеся к осуществлению права мирного прохода.

Прибрежное государство не должно осуществлять уголовную юрисдикцию в отношении иностранных судов, проходящих через территориальное море, для ареста какого-либо лица или для производства расследования в связи с преступлением, совершенным на борту судна во время мирного прохода. Тем не менее, прибрежное государство может осуществлять уголовную юрисдикцию в следующих случаях: 1) если последствия преступления распространяются на это государство; 2) если преступление нарушает мир, добрый порядок или безопасность этого государства; 3) если капитан, дипломатический агент или консульское должностное лицо государства флага обратятся к местным властям с просьбой об оказании помощи; 4) если это необходимо для пресечения незаконной торговли наркотическими или психотропными веществами.

Решение вопроса о гражданской юрисдикции прибрежного государства зависит от того, проходит ли иностранное судно через территориальное море транзитом или же оно осуществляет мирный проход после выхода из внутренних вод.

Правовой режим прилежащей зоны.

Под прилежащей зоной понимается зона, прилегающая к территориальному морю и в пределах которой прибрежное государство осуществляет контроль в строго определенных международным правом целях.

Ширина прилежащей зоны составляет 24 морские мили, которые отсчитываются от тех же исходных линий, что и ширина территориального моря. Прилежащая зона может устанавливаться для осуществления контроля в отношении иностранных судов, направляющихся в территориальное море, в целях недопущения нарушений таможенных, фискальных, санитарных и иммиграционных законов и правил прибрежного государства, а также в целях наказания за нарушения таких законов и правил.

Прибрежное государство может установить прилежащую зону, в которой осуществляются все виды контроля, либо может установить такую прилежащую зону, в которой будут осуществляться лишь один или несколько видов контроля. Государства обязаны объявлять об установлении тех или иных прилежащих зон.

Правовой режим архипелажных вод.

Архипелажные воды – это воды государства-архипелага, расположенные в пределах прямых архипелажных исходных линий, соединяющих наиболее выдающиеся в море точки наиболее отдаленных островов и осыхающих рифов архипелага. Длина таких линий не должна, как правило, превышать 100 миль, а соотношение между площадью водной поверхности и суши, включая атоллы, может составлять от 1 : 1 до 9 : 1. Конвенция ООН 1982 года предусматривает, что государства-архипелаги могут использовать до 3% от общего числа исходных линий, замыкающих архипелаг, до максимальной длины в 125 морских миль.

Государство-архипелаг – это государство, которое состоит полностью из одного или более архипелагов и может включать другие острова. Под архипелагом понимается группа островов, включая части островов, соединяющие их воды и другие природные образования, которые настолько тесно взаимосвязаны, что такие острова, воды и другие природные образования составляют единое географическое, экономическое и политическое целое или исторически считаются таковым. К государствам-архипелагам относятся, например, Филиппины, Индонезия, Сейшельские Острова, Багамские Острова, Мальдивы, Кабо-Верде, Фиджи и др.

Правовой режим архипелажных под определяется тем, что на них распространяется суверенитет государства-архипелага. Суверенитет также распространяется на воздушное пространство над архипелажные водами и на их дно и недра. Суверенитет государства-архипелага над архипелажными водами осуществляется с соблюдением норм международного права, зафиксированных в Конвенции ООН 1982 года.

Правовой режим архипелажных вод характеризуется тем, что для иностранных судов устанавливается, как общее правило, право мирного прохода. Однако в целях обеспечения интересов международного судоходства Конвенция 1982 года предусматривает право архипелажного прохода. Под архипелажным проходом понимается осуществление права нормального судоходства с целью непрерывного, быстрого и беспрепятственного транзита из одной части открытого моря или исключительной экономической зоны в другую часть открытого моря или исключительной экономической зоны.

Прилежащая зона — это морской пояс, примыкающий к территориальному морю, в котором прибрежное государство имеет ограниченные полномочия, главным образом административного характера, предназначенные для обеспечения соблюдения таможенных, налоговых, санитарных и иммиграционных законов и правил этого государства. Хотя концепция прилежащей зоны имеет сравнительно недавнее происхождение, в настоящее время она прочно закрепилась в международном праве. Правовой режим прилежащей зоны, установленный Конвенцией по морскому праву 1982 года, несколько сузил режим, основанный на обычном праве.

Историческое развитие правовых норм.

Подход, принятый в Великобритании, нашел поддержку и в других государствах, некоторых из которых установили разные зоны юрисдикции. Таким образом, во Франции на ряду с трехмильной зоной для рыбного промысла и общего полицейского надзора была установлена шестимильная нейтральная зона и 20-мильная таможенная зона. Аналогичный путем пошла и Греция. Например, в греческом законе 1913 года предусматривалось, что на расстоянии до десяти миль от побережья может быть запрещено передвижение или стоянка на якоре греческих или иностранных торговых судов, если это отвечает интересам национальной безопасности. В 1914 году в Греции вступил в силу еще один закон, устанавливающий шестимильную зону безопасности.

Отдельные государства приняли на вооружение практику, весьма схожую с концепцией прилежащей зоны в том виде, в каком она существует в настоящее время. Эти государства, в число которых входил ряд латиноамериканских стран, устанавливали ширину территориальных вод в одну морскую лигу, за которыми еще на еще на расстояние в три морские лиги простиралась вторая зона, где государство имело право вести полицейский надзор исключительно с целью таможенного контроля и обеспечения безопасности. Один из наиболее противоречивых законов был введен в действие в США – Тарифный акт 1922 года, в соответствии с которым предусматривалось, что иностранные суда, находящиеся в пределах 12 миль от побережья США, должны подчиняться его законам, касающимся запрета на алкоголь.

Таким образом, когда в 1930 году собралась Гаагская конференция по кодификации международного права, существовала три основных подхода к юрисдикции прибрежного государства за пределами трехмильной зоны. Многие страны отвергали право юрисдикции сверх этого предела, за исключением случаев, предусмотренных договором, или в рамках доктрин подразумеваемого присутствия и преследования по горячим следам. В данную группу входили Великобритания, Австралия, Дания, Нидерланды, Швеция и Япония, о чем свидетельствуют их отчеты на секционных заседаниях Конференции. Как уже указывалось, другие страны придерживались иных точек зрения: некоторые требовали за пределами территориального моря установить прилежащую зону, другие – несколько различных зон.

Идея прилежащей зоны была представлена на гамбургской сессии Института ЮНЕСКО в 1891 году французским адвокатом Л. Рено, которого, похоже, вдохновили работы великого русского юриста Ф. Ф. Мартенса. Позиция Института оказала влияние на другие научные общества, такие как Американское общество международного права, которое в 1927 году предложило признать право государств устанавливать прилежащие зоны. Тем не менее, хотя к данному вопросу проявлялся значительный интерес в подготовительных работах и на самой Гаагской конференции, достичь согласия относительно каких-либо положений, касающихся прилежащей зоны, на Конференции не удалось.

В период между 1930 и 1958 годами (когда в Женеве была проведена Первая Конференция ООН по морскому праву, ЮНКЛОС I), практика государств по-прежнему существенно различалась. Часть государств, в том числе Великобритания, отказывались признавать претензии на прилежащую зону, однако, число государств, поддерживающих такие требования, становилось все больше. Многие государства предъявляли права на таможенные зоны и зоны безопасности, а иногда и санитарные зоны, расположенные на примыкающей к их территориальному морю части открытого моря. Претензии в отношении рыболовных зон, иногда имевшие обширный характер, также стали обычным явлением, и сложно сказать, чем эти зоны отличались по своему юридическому характеру от других зон. Тем не менее, следует отметить, что Г. Гидель придерживался иной точки зрения, пологая, что рыболовные зоны могут устанавливаться только на основе договора, он признавал законность односторонних требований к прилежим зонам для таможенных, санитарных, навигационных целей и целей безопасности.

Необходимость контроля рыбопромысловой деятельности сделала целесообразным отдельный подхода к ее упорядочиванию на Женевской конференции по территориальному морю и прилежащей зоне в 1958 году. Данная конференция в конечном итоге достигла соглашения о создании прилежащей зоны (Конвенция о территориальном море и прилегающей зоне 1958 года, ст. 24.1), в которой прибрежное государство может осуществлять контроль, необходимый:

- для недопущения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных или санитарных правил в пределах его территории или территориального моря;

- для наказания за нарушение вышеупомянутых правил, совершенное в пределах его территории или территориального моря.

Хотя существует различные мнения относительно значения вышеуказанного положения, статья 33.1 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года практически полностью его воспроизводит. Ни в одном из этих положений не упоминается о зонах безопасности.

Современное правовое положение.

Всегда считалось, что ширина территориального моря и прилежащей зоны должны отмеряться от одной и той же исходной линии. Данное правило подтверждается как практикой государств, так и положениями ст. 24.2 Конвенции о территориальном море и ст. 33.2 Конвенции по морскому праву 1982 года. В первой конвенции говорится, что прилежащая зона не может распространяться за пределы 12 миль от исходной линии. В статье 24.3 Конвенции о территориальном море предусматривается, что, в том случае, когда берега двух государств расположены один против другого или примыкают друг к другу, прилежащая зона не может выходить за срединную линию, равноудаленную от исходных линий побережья этих государств. Соответствующее положение отсутствует в Конвенции о морском праве 1982 года. В таких случаях производится делимитация исключительной экономической зоны. Однако, когда одно или оба государства не претендуют на исключительную экономическую зону, могут возникать затруднения.

Следует напомнить, что на конференциях 1958 и 1960 годов (Конференциях по морскому праву) соглашение о ширине территориального моря достичь не удалось. Это привело к значительным расхождениям в практике государств, касающейся регулирования прилежащей зоны. Например, некоторые государства устанавливали только 12-мильное территориальное море, но без прилежащей зоны.

Существуют значительные разногласия относительно правового статуса прилежащей зоны. С точки зрения многих авторов, в то время как прибрежное государство обладает суверенными правами или, по крайней мере, законодательной и исполнительной юрисдикций в территориальном море, государство имеет право осуществлять контроль или исполнительную юрисдикцию в прилежащей зоне только на основании двух вышеупомянутых положений договора. Таким образом, утверждается, что правовые меры могут приниматься только в отношении преступлений, совершенных на территории или в территориальном море государства, но не в отношении каких-либо правонарушений, имевших место в пределах прилежащей зоны. Такое толкование представляется приемлемым и, возможно, предпочтительным в контексте текстовой экзегетики, но можно смело утверждать, что оно не соответствует намерениям большинства государств на Женевской конференции 1958 года, о чем свидетельствуют подготовительные материалы. Более того, такой узкий взгляд не соответствует более ранней практике и доктрине государств.

К сожалению, из-за того, что после принятия Женевской конвенции 1958 года практика государств продолжала существенно расходиться, решить сомнения в отношении значения статьи 24, обращаясь к этой практике, было невозможно. Некоторые государства, такие как Великобритания, заявили, что не имеют прилежащей зоны, в то время как другие, такие как Португалия (закон № 2130 от 1966 года, основание 3), Бразилия (декрет-закон 44, 1966, ст. 2) и Югославия (закон от 22 мая 1965 года, ст. 19), практически скопировали формулировку статьи 24. Законодательство некоторых других государств, таких как Дания (Таможенный акт 1959 года и Таможенный акт 1972 года), удовлетворяло положениям статьи 24. Однако значительное число других государств выдвигали претензии, не соответствующие этим положениям, в частности принимались нормы, расширяющие сферу охвата, путем включения права осуществления контроля в интересах национальной безопасности; так поступила, например, Саудовская Аравия (Королевский указ 1958 года, ст. 8). Кроме того, ряд государств заявили об установлении в расширенных морских зонах исполнительной и законодательной юрисдикции для определенных целей.

Решение изложенных выше вопросов не удалось достичь и на ЮНКЛОС III (1973-1982 годы). Статья 33 Конвенции по морскому праву 1982 года устанавливает предел внешней гарнцы прилежащей зоны – 24 морские мили от исходной линии, но данное в ней определение зоны почти полностью повторяет текст статьи 24 Женевской конвенции 1958 года. Несмотря на разногласия, появившиеся в отношении последнего положения, попытки прояснить предусмотренный статьей 33 характер юрисдикции не предпринимались. Некоторые из внутригосударственных законов, принятых на основании Женевской конференции 1958 года, остаются в силе, однако ряд государств, например Мальта, в отношении 24-мильной прилежащей зонах выдвинули собственные претензии. Другие государства, такие как Индия (Закон о территориальных водах, континентальном шельфе, исключительной экономической зоне и других морских зонах 1976 года, ст. 5), Пакистан (Закон о территориальных водах и морских зонах 1976 года, ст. 4) и Южный Йемен (Закон № 45, 1976, ст. 11 и 12), заявили о 24-мильных зонах, в которых наряду с юрисдикцией по таможенным, фискальным, иммиграционным и санитарным вопросами устанавливается юрисдикция по вопросам национальной безопасности. Третьи, такие как Мадагаскар (указ № 85-013 1985 года, ст. 3) и Вануату (Новые Гебриды) (Закон № 23 о морских зонах от 1981 года, ст. 7), в соответствии с тенденцией, упомянутой в конце предыдущего абзаца, приняли законодательные акты, позволяющие им в прилежащей зоне осуществлять исполнительную и законодательную юрисдикцию.

Существует мнение, что, независимо от правовой позиции, установленной двумя положениями договора, международное обычное право разрешает исполнительную и законодательную юрисдикцию, а также, возможно, и юрисдикцию по вопросам национальной безопасности. Поддержку такого мнения можно найти в решении окружного суда США в спорном деле США против Taiyo Maru (1974). Это дело касалось японского рыболовного судна, которое следовало в девятимильной зоне, примыкающей к американскому трехмильному территориальному морю. Окружной суд постановил, что статья 24 Конвенции о территориальном море имеет разрешительный характер и не является исчерпывающей, и что юрисдикция в прилежащей зоне, включая, исполнительную и законодательную юрисдикцию, может осуществляться в том числе и в отношении вопросов, не упомянутых в статье 24.

Актуальные правовые проблемы.

Относительно прилежащей зоны существует ряд сложных вопросов. Высказывалось предположение о том, что, поскольку в соответствии с Конвенцией о морском праве 1982 года прилежащая зона больше не является частью открытого моря, а находится в пределах исключительной экономической зоны, возможные сомнения в отношении юрисдикции прибрежного государства снимаются (Р. Р. Черчилль и А. В. Лоу). Авторы отмечают, что статья 59 Конвенции 1982 года предусматривает, что при возникновении конфликта по поводу претензии прибрежного государства на юрисдикционные права, которые прямо не предоставляются согласно Конвенции, конфликт следует разрешить на основе справедливости и в свете всех относящихся к делу обстоятельств, с учетом интересов каждой из сторон, а также международного сообщества в целом (см. Справедливость в международном праве). Конвенция разрешает государствам объявлять исключительную экономическую зону, которая не является частью открытого моря. Однако государства не обязаны устанавливать такую зону. Кроме того, не совсем ясно, является ли статья 59, касающаяся урегулирования споров в отношении юрисдикционных прав, нормой международного обычного права.

Несмотря на возможные трудности, очевидно, что прилежащая зона будет уделяться все больше внимания. В связи с расширением прилежащей зоны до 24 миль, учитывая, что согласно статье 3 Конвенции 1982 года, максимальный предел территориальных вод составляет 12 миль, гораздо большее число государств решает объявить о своей прилежащей зоне. Кроме того, следует отметить, что статья 303.2 Конвенции 1982 года предоставляет прибрежным государствам исключительную юрисдикцию в отношении археологических и исторических объектов, найденных в прилежащей зоне. Это новое положение в некоторых случаях может сыграть решающую роль.

Автор: Frank Wooldridge, опубликовано в Encyclopedia of Public International Law, том 11, с. 78–82. 1989. © North-Holland, Amsterdam.

Прилежащая зона - это полоса водного пространства в открытом море. В ней свободно могут проходить корабли. Она граничит с территориальными водами какого-либо государства. Эта зона находится под юрисдикцией определенной страны. Это позволяет обеспечить соблюдение всех правил и законов, которые касаются таможни, иммиграции, экологии и так далее.

Женевская конвенция об этой зоне

В 1958 году принята конвенция, согласно которой эта зона не может распространяться на расстояние, превышающее 12 миль, от исходной линии, ограничивающей территориальное море со стороны берегов. То есть совместно с шириной этого моря прилежащая зона не должна превышать 12 миль. Государство в ней может осуществлять контроль над соблюдением санитарных, таможенных, иммиграционных и фискальных правил. За нарушение их может последовать преследование и наказание.

Если берега двух государств расположены слишком близко друг к другу, ни одно из них не имеет права распространять свою прилежащую зону за линию середины. Эта средняя линия проводится таким образом, чтобы каждый ее участок был на одинаковом расстоянии до исходных линий. От этих же отметок отсчитываются территориальные воды обоих государств.

Вам будет интересно: Что определяет границу прав каждого человека? Права и свободы человека и гражданина

Конвенция ООН

В этой конвенции, действующей с 1982 года, подтверждаются правила установленные конвенцией в Женеве. Однако были внесены свои изменения.

Совместная ширина территориального моря и следующей за ним прилежащей зоны в международном праве увеличилась в два раза. Если она была 12 миль, то стала 24. И это максимально допустимая ширина.

В прилежащей полосе действия государства весьма ограничены по сравнению с территориальными водами. Они сводятся к контролю государства над соблюдением законов и к наказанию нарушителей всевозможных установленных правил.

Режим в прилежащей зоне

Прибрежное государство само определяет органы власти и их полномочия по контролированию этого участка морского пространства. У прибрежного государства есть следующие права в плане контроля:

Федеральный закон РФ

В 1998 году в России вышел Федеральный закон, освещающий эту тему, а также территориальных и внутренних вод. Этот закон действует до сих пор. Согласно ему, прилежащая зона РФ представляет собой пояс морского пространства, который примыкает к полосе территориального моря. Тянется он вдоль всего побережья. С внешней стороны граница этой зоны расположена на расстоянии в 24 мили от линии, где начинается отсчет территориальных вод.

Контроль в водах РФ

Действия России в прилежащей зоне следующие:

- Контроль над тем, как происходит соблюдение санитарных, таможенных, фискальных и иммиграционных правил, которые прописаны в законах, действующих в пределах территорий Российской Федерации, которые включают и морское пространство.

- Осуществление наказаний за нарушение всех этих правил и законов, совершенное на территории России, включающей пространство морей. Таким образом, можно сделать вывод, что Федеральный закон России не расходится с конвенцией ООН в отношении прилежащей зоны.

Бывают разные виды прилежащих зон. Это санитарные, фискальные, таможенные и иммиграционные зоны. Они устанавливаются соответствующими законодательными актами и иногда международными договорами. Они известны в международной практике. Так, например, санитарные зоны устанавливаются арабскими государствами. Индией установлена фискальная и иммиграционная зона.

Но, помимо названных видов, существуют еще и другие. Некоторые государства установили зоны уголовной юрисдикции, некоторые – зоны нейтралитета. А также существуют зоны предотвращения загрязнения. Страны Саудовская Аравия, Пакистан, Бирма (Мьянма), Индия, Вьетнам, Судан создали прибрежные зоны безопасности.

Хотя если существование таких видов до конвенции ООН позволялось, то после 1982 года уже нет. Установление прилежащих зон, помимо обозначенных видов – санитарной, фискальной, таможенной и иммиграционной – не допустимо и является неправомерным с позиции международного права.

Территориальное море

Это часть морского пространства, которая располагается между внутренними морскими водами и прилежащей зоной. Это полоса моря, которая тянется вдоль всего побережья, примыкая к суше. Другое ее название – территориальные воды. Эта зона имеет свои особенности. В отличие от прилежащей зоны и внутренних морских вод, территориальное море расположено ближе к берегам, но не заходит в мелкие заливы и порты, и являются частью территории государства.

Отмеряется оно либо от линии максимального отлива, либо от исходных линий, которые служат границей между территориальным морем и внутренними водами. Последние включают в себя акватории небольших заливов, портов, морских бухт, образуемых реками лиманов и губ, ограниченные исходными линиями. Ширина полосы территориального моря у всех государств, имеющих акватории, составляет 12 миль. Граница между прилежащей зоной и территориальным морем является в то же время границей государства.

Законы и правила в этой зоне

Территориальные воды расположены ближе к берегам и входят в территорию прибрежного государства. Поэтому на этот участок морского пространства распространяется суверенитет страны. Но при этом судна из других стран могут проходить через эту зону, как и по водам прилежащей зоны. Только если эти суда пересекают эту территорию мирно, не угрожая безопасности страны.

За государством остается право устанавливать свои законы, которые будут определять судоходство на этом участке. Законы и правила нужны для того чтобы сделать судоходство в этой зоне безопасным и удобным, обеспечить защиту для навигационного оборудования и средств.

Кроме того, государство разными мерами пытается предотвратить загрязнение вод, некоторые участки территориального моря вообще могут быть закрыты для прохождения судов. Корабли из других стран обязаны соблюдать установленные правила и законы, в случае нарушений государство вправе осуществить наказание, наложить штраф или возбудить уголовное дело.

Правовой режим прилежащей зоны, исключительной экономической зоны и континентального шельфа регулируется Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года и другими международными актами, а также национальным законодательством. Так в России действуют Федеральный закон от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах,территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации", Федеральный закон от 17 декабря 1998 года N 191-ФЗ "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации" и Федеральный закон от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации".

Прилежащая зона включает воды, примыкающие к территориальным водам и совместно с ними имеющие ширину не более 24 морских миль, в пределах которых прибрежное государство осуществляет контроль, необходимый: а) для предотвращения нарушений таможенных, фискальных, санитарных или иммиграционных законов в пределах его территории или территориальных вод; б) для наказания за нарушения вышеупомянутых законов и правил в пределах его территории или территориальных вод (Конвенция ООН по морскому праву, статья 33).

В современном международном праве известны следующие виды прилежащих зон:

♦ таможенная, устанавливаемая в целях борьбы с контрабандой;

♦ фискальная, устанавливаемая в целях предотвращения нарушения финансовых правил;

♦ иммиграционная, предназначенная для контроля за соблюдением законов в отношении въезда и выезда иностранцев;

♦ санитарная, служащая предотвращению распространения через морские границы эпидемий и различных инфекционных заболеваний;

♦ зоны уголовной и гражданской юрисдикции, предназначенные для задержания нарушителей за правонарушения, оговоренные уголовным и гражданским законодательством прибрежного государства.

Прилежащие зоны не входят в состав государственной территории. Суверенитет прибрежного государства на них не распространяется. Этим прилежащие зоны отличаются от территориального моря. Отличие заключается еще и в том, что в прилежащей зоне прибрежное государство пользуется лишь ограниченной юрисдикцией, распространяющейся на выполнение специальных задач. Если, например, прилежащая зона установлена только в целях таможенного надзора, то прибрежное государство не вправе осуществлять в ней санитарный или иной контроль.

Прилежащая зона относится к районам открытого моря, так как она расположена за пределами территориальных вод. Прибрежное государство осуществляет в ней лишь целенаправленный контроль, что отличает прилежащую зону от других районов открытого моря.

Исключительная экономическая зона - морской пояс, примыкающий к территориальному морю прибрежного государства, установленный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года шириной не более 200 морских миль, отсчитываемых от тех же исходных линий, что и территориальное море, и в котором прибрежное государство осуществляет суверенные права в целях разведки, разработки и сохранения природных ресурсов, а также юрисдикцию в отношении создания и использования искусственных островов, установок и сооружений; морских научных исследований; защиты и сохранения морской среды.

Осуществляя указанные права, прибрежное государство обязано должным образом учитывать права других государств в исключительной экономической зоне.

Главная особенность режима исключительной экономической зоны состоит в том, что здесь права и юрисдикция прибрежного государства, а также права и свободы других государств установлены строго и определенно только соответствующими положениями Конвенции 1982 года. Поэтому было бы ошибочно считать, что режим исключительной экономической зоны может устанавливаться прибрежным государством по своему усмотрению.

Характерные особенности правового режима исключительной экономической зоны следующие.

Во-первых, исключительная экономическая зона находится за пределами территории какого-либо государства, на нее не распространяется суверенитет последнего. Права прибрежного государства носят здесь исключительно ограниченный характер.

Во-вторых, исключительная экономическая зона возникла как результат компромисса, к которому пришли государства в ходе подготовки и проведения III Конференции ООН по морскому праву. Это был компромисс между государствами, претендовавшими на значительно большую ширину территориального моря, чем 12 морских миль (до 200 морских миль), и странами, которые, будучи заинтересованными в обеспечении многосторонней морской деятельности, возражали против такого расширения территориальных пределов суверенитета прибрежных государств. Отсюда следует, что, во-первых, прибрежное государство обладает в исключительной экономической зоне не суверенитетом, а суверенными правами, то есть правами, установленными в строго определенных целях и четко ограниченном объеме. Во-вторых, суверенные права установлены лишь в целях разведки, разработки и сохранения живых и неживых природных ресурсов. Это означает, в частности, что прибрежные государства осуществляют суверенные права в отношении всех рыбных ресурсов, включая прикрепленные к морскому дну (например, отряд ракообразных), минеральных ресурсов - нефти, газа и др., а также энергии, исходящей в силу использования течений, ветра и воды. В-третьих, указанные права носят исключительный характер: никакое другое государство не вправе без согласия прибрежного государства осуществлять подобную деятельность в исключительной экономической зоне последнего.

Точно такой же исключительный характер носит предусмотренная Конвенцией юрисдикция прибрежного государства в исключительной экономической зоне.

Только прибрежное государство вправе осуществлять юрисдикцию в связи с какими-либо нарушениями в сфере защиты морской среды. Только прибрежное государство вправе разрешать морские научные исследования в его исключительной экономической зоне.

Несмотря на полное признание суверенных прав и юрисдикции прибрежных государств в исключительной экономической зоне, другие государства пользуются свободами судоходства и полетов, прокладки кабелей и трубопроводов и другими правомерными с точки зрения международного права видами использования моря, относящимися к этим свободам, таким, как связанные с эксплуатацией судов, летательных аппаратов и подводных кабелей и трубопроводов, и совместимыми с другими положениями настоящей Конвенции.

Континентальный шельф. В настоящее время по самым различным оценкам около трети мировой добычи нефти и газа приходится на континентальный шельф. Именно здесь открываются самые крупные месторождения.

Согласно Конвенции о континентальном шельфе 1958 года под континентальным шельфом понимаются поверхность и недра морского дна подводных районов, примыкающих к берегу за пределами территориальных вод до глубины в 200 м или за этими пределами до такого места, до которого глубина покрывающих вод позволяет разработку естественных богатств, а также поверхность и недра подводных районов, примыкающих к берегам островов.

Конвенция 1958 года устанавливает два критерия для определения внешней границы континентального шельфа:

1) глубина (200 м);

2) техническая доступность (так называемый критерий эксплуатабельности).

В Конвенцию 1982 года практически без изменений вошли положения Конвенции 1958 года о континентальном шельфе, определяющие характер суверенных прав государств на континентальный шельф в целях его разведки и разработки.

Прибрежные государства обладают суверенными правами в целях разведки и разработки природных ресурсов континентального шельфа. Эти права являются исключительными: если прибрежное государство не осваивает континентальный шельф, то другое государство не может этого делать без его согласия. Следовательно, суверенные права прибрежного государства на континентальный шельф уже суверенитета государств на территориальные воды и их недра, являющиеся частью государственной территории.

Прибрежное государство обладает исключительным правом разрешать и регулировать бурильные работы на континентальном шельфе (Конвенция ООН по морскому праву, статья 81); все государства имеют право прокладывать подводные кабели и трубопроводы на континентальном шельфе в соответствии с положениями Конвенции 1982 года; прибрежное государство имеет исключительное право сооружать искусственные острова, установки и сооружения, необходимые для разведки и разработки континентального шельфа; оно имеет также право разрешать, регулировать и проводить морские научные исследования на своем континентальном шельфе; права прибрежного государства не затрагивают правового статуса воздушного пространства над этими водами и, следовательно, никак не влияют на режим судоходства и воздушной навигации.

Под территориальным морем понимается морской пояс, который примыкает к сухопутной территории (береговой линии) либо к внешнему пределу внутренних вод и над которым прибрежное государство осуществляет свой суверенитет. Суверенитет распространяется на поверхность и толщу морской воды, воздушное пространство над территориальным морем и на его дно и недра. В случае государства-архипелага территориальное море примыкает к архипелажным водам такого государства.

В соответствии с Конвенцией ООН 1982 года ширина территориального моря не может превышать 12 морских миль (ст. 3) 1.

В соответствии с Конвенцией 1982 года государство вправе применять для отсчета ширины территориального моря линии наибольшего отлива (нормальные или обычные исходные линии) либо прямые исходные линии.

На 1 января 2002г. 135 стран имели территориальное море шириной до 12 миль. Территориальное море за общепризнанным 12-мильным пределом объявили: Либерия (200 миль), Перу (200 миль), Никарагуа ( 200 миль), Конго (200 миль), Эквадор (200 миль), Сомали (200 миль), Танзания (50 миль), Бенин (200 миль) и др. – всего 12 стран.

В соответствии с международным правом суда всех государств, как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю, обладают правом мирного прохода через территориальное море. Под мирным проходом понимается плавание через территориальное море с целью пересечь его, не заходя во внутренние воды, или пройти во внутренние воды, включая порты, либо выйти из внутренних вод, включая порты. Такой проход должен быть непрерывным и быстрым. Проход является мирным только в том случае, если он не нарушает мир, добрый порядок или безопасность прибрежного государства. Суда обязаны соблюдать законы и правила прибрежного государства, относящиеся к осуществлению права мирного прохода.

Прибрежное государство не должно осуществлять уголовную юрисдикцию в отношении иностранных судов, проходящих через территориальное море, для ареста какого-либо лица или для производства расследования в связи с преступлением, совершенным на борту судна во время мирного прохода. Тем не менее, прибрежное государство может осуществлять уголовную юрисдикцию в следующих случаях: 1) если последствия преступления распространяются на это государство; 2) если преступление нарушает мир, добрый порядок или безопасность этого государства; 3) если капитан, дипломатический агент или консульское должностное лицо государства флага обратятся к местным властям с просьбой об оказании помощи; 4) если это необходимо для пресечения незаконной торговли наркотическими или психотропными веществами.

Решение вопроса о гражданской юрисдикции прибрежного государства зависит от того, проходит ли иностранное судно через территориальное море транзитом или же оно осуществляет мирный проход после выхода из внутренних вод.

Правовой режим прилежащей зоны.

Под прилежащей зоной понимается зона, прилегающая к территориальному морю и в пределах которой прибрежное государство осуществляет контроль в строго определенных международным правом целях.

Ширина прилежащей зоны составляет 24 морские мили, которые отсчитываются от тех же исходных линий, что и ширина территориального моря. Прилежащая зона может устанавливаться для осуществления контроля в отношении иностранных судов, направляющихся в территориальное море, в целях недопущения нарушений таможенных, фискальных, санитарных и иммиграционных законов и правил прибрежного государства, а также в целях наказания за нарушения таких законов и правил.

Прибрежное государство может установить прилежащую зону, в которой осуществляются все виды контроля, либо может установить такую прилежащую зону, в которой будут осуществляться лишь один или несколько видов контроля. Государства обязаны объявлять об установлении тех или иных прилежащих зон.

Правовой режим архипелажных вод.

Архипелажные воды – это воды государства-архипелага, расположенные в пределах прямых архипелажных исходных линий, соединяющих наиболее выдающиеся в море точки наиболее отдаленных островов и осыхающих рифов архипелага. Длина таких линий не должна, как правило, превышать 100 миль, а соотношение между площадью водной поверхности и суши, включая атоллы, может составлять от 1 : 1 до 9 : 1. Конвенция ООН 1982 года предусматривает, что государства-архипелаги могут использовать до 3% от общего числа исходных линий, замыкающих архипелаг, до максимальной длины в 125 морских миль.

Государство-архипелаг – это государство, которое состоит полностью из одного или более архипелагов и может включать другие острова. Под архипелагом понимается группа островов, включая части островов, соединяющие их воды и другие природные образования, которые настолько тесно взаимосвязаны, что такие острова, воды и другие природные образования составляют единое географическое, экономическое и политическое целое или исторически считаются таковым. К государствам-архипелагам относятся, например, Филиппины, Индонезия, Сейшельские Острова, Багамские Острова, Мальдивы, Кабо-Верде, Фиджи и др.

Правовой режим архипелажных под определяется тем, что на них распространяется суверенитет государства-архипелага. Суверенитет также распространяется на воздушное пространство над архипелажные водами и на их дно и недра. Суверенитет государства-архипелага над архипелажными водами осуществляется с соблюдением норм международного права, зафиксированных в Конвенции ООН 1982 года.

Правовой режим архипелажных вод характеризуется тем, что для иностранных судов устанавливается, как общее правило, право мирного прохода. Однако в целях обеспечения интересов международного судоходства Конвенция 1982 года предусматривает право архипелажного прохода. Под архипелажным проходом понимается осуществление права нормального судоходства с целью непрерывного, быстрого и беспрепятственного транзита из одной части открытого моря или исключительной экономической зоны в другую часть открытого моря или исключительной экономической зоны.

Читайте также: