Законы ману русская правда салическая правда являются примерами такого источника права как

Обновлено: 25.06.2024

Самые ранние среди германских правд:

- Вестготская правда короля Эриха V в. (сохранилась фрагментарно);

- Бургундская правда короля Гундобада конца V – начала VI вв.;

- Салическая правда короля Хлодвига I того же времени.

Издавались и другие варварские судебники. Для всех варварских правд, как правило, были характерны: отсутствие строго определенной системы в изложении правовых норм, символизм юридических процедур, влияние старых архаических представлений родового общества. Нормы права в большинстве случаев носили казусный характер, регулировали ограниченный круг правоотношений. В основном они касались сферы уголовного и процессуального права, отчасти относились к регулированию отношений собственности и семейно-родового быта. Большая часть частноправовых отношений в них не затрагивалась.

В использовании правд в раннее время действовал принцип персональности права. Нормы права применялись с учетом этнической принадлежности лица. Вне зависимости от местона-хождения салического франка судили по Салической правде, бургунда – по правде Гундобада, вестгота – по правде Эриха. К римлянам применялись нормы римского права. В империи Каролингов использовался уже территориальный принцип. Действие единых норм права (обычно варварской правды) распространялось на определенную область Империи, без учета этнической принадлежности ее отдельных жителей.

Регулирование имущественных и брачно-семейных отношений.

Институт частной собственности на землю в эпоху Салической правды еще не был развит. Упоминаемый в ее тексте термин аллод указывал только на имущество, передаваемое по наследству (тит. LIX. De alodis). Правда не говорит о каких-либо сделках, совершаемых с землей. Земля станет предметом купли-продажи лишь позднее: об этом будет сказано в Рипуарской правде, изданной столетие спустя. Во времена Салической правды в собственности семей были дома и приусадебные участки, а пахотная земля находилась в общинной собственности, но в пользовании отдельных семей. Наделы могли переходить по наследству, но право распоряжения ими сохранялось за общиной. На движимые вещи уже вполне развилось право частной собственности. Салическая правда подробно устанавливает штрафы за кражу того или иного имущества, в особенности домашних животных. Кража раба приравнивалась к краже коня (штраф в размере 30 солидов в обоих случаях).

Договорное право у франков также не было развито. Салическая правда упоминает такие виды сделок, как купля-продажа, заем, ссуда, поклажа, наем, мена, дарение. Для совершения сделки достаточно было простой передачи вещи при свидетелях (публично). При неисполнении обязательства должник не нес личной ответственности, но отвечал своим имуществом. В случае неуплаты долга в срок на должника налагался штраф в размере 15 солидов. При отказе выплатить долг кредитор имел право обратиться в суд к тунгину и затем троекратно требовать выплаты долга с должника. В случае злостного неплатежа прибегали к насильственному изъятию имущества в доме должника. Его осуществляли граф с семью рахинбургами (выборными судьями). Из имущества неплательщика изымалось ровно то количество, которое соответствовало сумме долга, но кредитор получал лишь 2 /3 изъятого, остальное забирал граф в качестве фритуса (fritus – штраф или часть штрафа, шедшая в королевскую казну).

Брак у франков с древнего времени носил характер покупки невесты. Родители не должны были принуждать своих детей к заключению брака, но и без их согласия его нельзя было составить. Можно было обойти это согласие, похитив невесту, но Салическая правда такой способ заключения брака уже отвергает: виновные в похищении должны были уплатить по 30 солидов штрафа (тит. XIII, § 1). Препятствием к заключению брака было близкое родство и несвободное состояние лица. Брак свободного лица и раба приводил к порабощению свободного (тит. XIII, § 8, 9).

Но по Капитулярию I к Салической правде свободная женщина, вступившая в брак с рабом, объявлялась вне закона, ее имущество подлежало конфискации, а раб подвергался смертной казни колесованием. Можно предположить, что более суровая санкция была связана с тем, что женщина в данном случае вступала в связь с собственным рабом (рабом своих родителей), чем создавала неприемлемые условия для своих родственников. Право также препятствовало бракам свободных лиц и литов: брак с чужой литкой наказывался штрафом. Хотя христианский брачный союз предполагал моногамию, но у древних германцев был обычай многоженства, допускаемого для знатных лиц. Он продолжал действовать и после принятия франками христианства.

Эти дары передавались затем в наследство детям, рожденным в браке. Кроме того, невеста могла принести из отцовского дома приданое, которое также наследовалось ее детьми. Франкское право вводило некоторые препятствия для повторных браков вдов. По Салической правде жених вдовы обязан был выплатить особую сумму (reipus) в пользу одного из родственников покойного мужа, в противном случае он подвергался штрафу. Сама вдова для удержания в своих руках приданого, полученного от покойного мужа, тоже должна была внести плату (achasius) его родственникам (по Капитулярию I

к Салической правде).

Салическая правда не знала института развода, но обычному германскому праву он был известен. По германским обычаям расторгнуть брак имел право только муж, мотивами к расторжению союза служили бесплодие жены, ее измена, болезнь, служащая препятствием к исполнению супружеских обязанностей. Если же супруг не претендовал на имущество жены и мог выплатить ей компенсацию, он мог расторгнуть брак без всяких обоснований. Измена жены могла быть наказана смертью ее и сожителя. В дальнейшем под влиянием католической церкви в брачном праве начинает доминировать доктрина о нерасторжимости брака. В 744 г. был издан королевский капитулярий, запретивший разводы у франков (запрет был подтвержден в 789 г. при Карле Великом).

Уголовное право.

Определение преступного деяния в Салической правде отсутствует, но из смысла статей можно усмотреть, что под ним законодатель понимал причинение вреда личности или имуществу и нарушение королевского мира (прежде всего порядка в королевском доме).

Можно выделить следующие группы преступлений по Салическому закону:

1) против порядка управления и суда (например, должностные преступления графа, неявка в суд, лжесвидетельство);

2) воинские (в тит. XXX, § 6 есть намек на дезертирство: ложное обвинение в том, что воин бросил щит в сражении);

3) нарушение общинных прав (тит. XLV. О переселенцах);

4) религиозные (например, поджог часовни, осквернение могил и надгробий, колдовство и др.);

5) имущественные (разные виды краж, грабеж, порча имущества);

6) против личности (убийство, нанесение телесных повреждений, побоев, оскорбление словом и действием);

7) против семьи и нравственности (изнасилование, сожительство с девушкой, похищение женщины).

Позднее обязательно часть вергельда отпускалась в качестве фритуса королю. Вергельд должен был платить преступник, но в случае неплатежеспособности он мог переложить эту обязанность на родственников (посредством особой символической процедуры бросания в них горсти земли (chrenecruda), во время которой преступник отказывался в их пользу от своей недвижимости). Если некому было выплатить вергельд за преступника, и община не брала его на поруки, он подлежал смертной казни (тит. LVIII). Смертная казнь вообще применялась к свободным лицам довольно редко, в основном она была наказанием для рабов и литов.

Помимо приведенного случая, к смерти могли быть приговорены: граф, отказавшийся от исполнения своих обязанностей по взысканию долга (тит. L, § 4) или совершивший лихоимство (тит. LI, § 2) и не выкупивший свою жизнь за определенную сумму денег; лицо, совершившее поджог и не явившееся на суд без уважительных причин (тит. XVI, § 1, приб. 1). Телесные наказания для свободных лиц по Салическому закону не были предусмотрены, они считались позорными и предназначались для несвободных лиц. Среди других наказаний, установленных для свободных, можно отметить: лишение виновного юридической защиты – объявление лица вне закона (aspellis); изгнание из общины; обращение в рабство; конфискацию имущества.

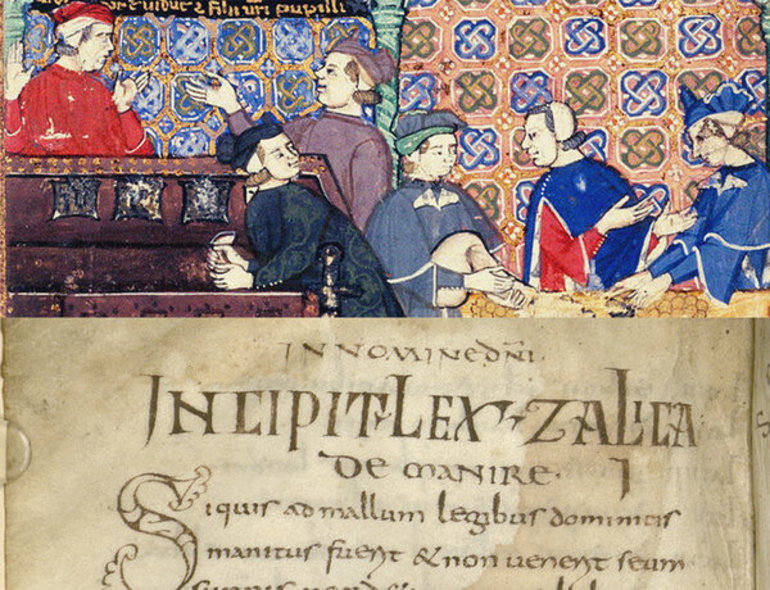

Судебный процесс.

Различий между уголовным и гражданским процессом еще не проводилось. Дело возбуждалось в большинстве случаев по заявлению потерпевшей стороны. Только дела, затрагивавшие интересы публичной власти, могли возбуждаться по инициативе государст-венных органов. Процесс носил обвинительно-состязательный характер. Стороны сами должны были заботиться о представлении необходимых доказательств и свидетелей, поддерживать обвинение и вести защиту своих интересов. Судьи играли роль нейтральных арбитров. Процесс велся устно и гласно. Для выигрыша дела необходимо было заручиться поддержкой наибольшего числа свидетелей (особенно важно это было для обвиняемого). Отказ свидетеля явиться в суд наказывался штрафом, отказ давать необходимые показания под клятвой на суде мог привести также к объявлению свидетеля вне закона (помимо штрафа).

При отсутствии свидетелей и нежелании обвиняемого признать вину прибегали к ордалии – Божьему суду. Салическая правда упоминает два вида ордалий: испытание котелком и испытание водой (тит. LIII, LVI). В первом случае обвиняемый должен был достать кольцо со дна котелка с кипящей водой, его раны после этого перебинтовывали и следили за ходом заживления. Если оно протекало быстро и без последствий, это было знаком невиновности. Процедура второй ордалии не совсем ясна. Скорее всего, это было испытание холодной водой, освященной определенным образом. Обвиняемого связанным погружали в воду, если освященная вода его не принимала, и он плавал на поверхности, это было знаком виновности. На практике могли применяться и другие виды ордалий (испытание жребием, огнем, железом, крестом и т.д.), стороны могли прибегнуть и к судебному поединку с применением смертоносного оружия.

От участия в ордалии (испытании котелком) можно было откупиться, но в этом случае следовало прибегнуть к другому способу доказательства невиновности – привести соприсяжников. Соприсяжники не были свидетелями преступления, но они были свидетелями доброй славы и благонадежности обвиняемого. Они должны были подтвердить это, участвуя в совместной клятве с обвиняемым. Совместное очищение клятвой носило название компургации. На судебном заседании соприсяжники числом 12 (могло быть и больше: 36 или 72) приносили клятву на мечах вместе с обвиняемым. Любая ошибка в произнесении слов клятвы истолковывалась как знак виновности обвиняемого. Таким образом, данная процедура тоже являлась видом Божьего суда.

Контрольные вопросы

1. Какой правовой статус имели лица по Салической правде?

2. Как устанавливалась личная и поземельная зависимость во франкском обществе?

3. Какое административно-территориальное деление существовало в империи Карла Великого?

Ключевые слова: салические франки, правовой обычай, свод варварского законодательства, граждане, древнегерманский обычай.

Как предполагают научные деятели, где-то в 70-х годах V века салические франки уже расторгли союзнические отношения с Западной Римской империей. И далее в 481–482 годах одним из королей салических франков стал Хлодвиг I, который к началу VI века объединил под своей властью значительную часть Галлии, уничтожив остатки Римской империи — королевство Сиагрия и создав могущественное Франкское государство.

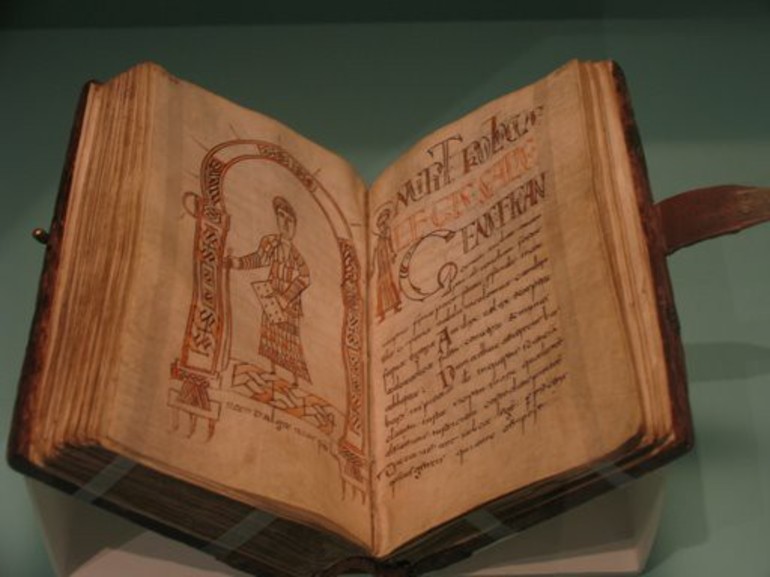

Ещё до переселения народов у салических франков и в других германских племенах действовали правовые обычаи, которые хранились в памяти старейшин — знатоков права, излагавших его на народных собраниях — тингах.

Для всех древних германцев, как и других варваров, было характерно крайне консервативное отношение к обычаям. В целях сохранения нигде не писанных норм поведения, а также для возможности деятельности судов требовалась письменная фиксация. Первые, кто инициировал письменную фиксацию обычаев как руководства для рассмотрения дел, были вожди и короли ряда германских варварских королевств.

Так появились новые источники права — записанные на народной латыни. Это были варварские правды, представлявшие собой сборники германского обычного права. Иногда в них добавлялись нормы из королевских актов. Как следует из исторических источников, в числе первых были созданы Вестготская и Бургундская правды; чуть позже была составлена и варварская правда салических франков — Салическая правда.

Что же представляет собой Салическая правда? Прежде всего это обширный свод варварского законодательства. Дойдя до нашего времени во множестве списков, редакций и вариантов, записывавшихся на протяжении столетий, Салическая правда является одним из древнейших и богатейших источников правовых учений.

Конечно, как и остальные варварские правды, Салическая правда не представляет собой систематический сборник законодательных норм. Она имеет достаточно абстрактный характер, судебник, закреплённый древней традицией и состоящий из решений конкретных судебных случаев (казусов).

Изменения были вставлены не в качестве оговоренных прибавлений, а прямо в основной текст. Об этом может свидетельствовать тот факт, что ряд норм не подходит к общей связи и названиям титулов, их содержание является новеллой по сравнению с остальными нормами или даже заимствован из других источников.

Из-за этих особенностей текст правового памятника не является монолитным.

Салическая правда в своих правовых нормах делит население на:

Согласно Салической правде, только свободные граждане были субъектами, обладающими личной правоспособностью, которая по древнегерманскому обычаю приобреталась с момента присвоения имени и освящения водой.

А например, раб был лишен всяких прав и в Салической правде признаётся вещью.

Салическая правда устанавливает привилегированный правовой статус ряда представителей королевской должностной знати, в число которой входили и министериалы — королевские рабы (лат. pueri regis). Для графа устанавливался тройной вергельд в 600 солидов, если граф был свободного происхождения (титул LIV, § 1), и вергельд в 300 солидов, если он был королевским рабом (титул LIV, § 2). Вслед за графом Салическая правда упоминает сацебаронов, которые присутствовали в судебных собраниях (титул LIV, § 4); вергельд сацебарона — королевского раба составлял 300 солидов, сацебарона-свободного — 600 солидов (титул LIV).

Ни в Салической правде, ни в салических капитуляриях нет прямых положений о существовании опеки над замужней или незамужней женщиной, однако, по всей видимости, такая опека существовала, поскольку другие источники подчеркивают необходимость согласия для вступления в брак родственников невесты. Согласие родственников жениха также требовалось, но оно не носило характера правовой необходимости для вступления жениха в брак, как это имело место у невесты.

Во времена издания Салической правды семья ещё не представляла собой исключительно тесной связи между супругами и детьми, а была совокупностью всех кровных родственников, сила и власть которой росла с количеством её членов, хотя закон уже различает более близких и отдалённых родственников. По свидетельству Тацита, у германцев дела дружбы и ненависти делались общей судьбой всех членов семьи, и вся семья как таковая требовала удовлетворения своих претензий.

Вещный иск как таковой неизвестен Салической правде. Собственник движимой вещи пользовался лишь ограниченной охраной права уголовным преследованием кражи и противозаконной утайки вещи. Лишь в случаях кражи или похищения собственник мог пользоваться своим правом против любого третьего лица, но не в тех случаях, где он добровольно выпустил из рук свою вещь.

1) дети наследодателя;

2) мать, братья и сестры наследодателя;

3) сестры матери наследодателя и сестры отца наследодателя.

Хотя к концу раннего Средневековья Салическая правда была практически забыта, закреплённое в ней правило об отстранении женщин от наследования недвижимости, впоследствии суженное лишь до запрета наследования крупных родовых имений, стало многовековым французским обычаем.

Наибольшее число норм Салической правды, посвященных преступлениям против личности, относится к убийству. Закон устанавливает различные санкции в зависимости от покушения на убийство и совершения убийства.

Салическая Правда сыграла громадную роль в становлении системы права, в том числе и современного. К исходу IX в. Салическая правда стала приобретать значение франкского закона по преимуществу, а в XI в. она уже вытеснила нормы всех других правд, кроме разве Лангобардской.

Это объясняется именно тем, что она лучше других выражала юридические представления эпохи.

Салическое и римское право легли в основу развития всего последующего германского права.

- Ведров, С. В. О денежных пенях по Русской правде сравнительно с законом салических франков / С. В. Ведров. — Москва: СПб. [и др.]: Питер, 1990. — 632 c.

- Гизо Ф. История цивилизации во Франции от падения Западной Римской империи. Часть первая / Пер. с фр. под ред. М. М. Стасюлевича. — СПб.: Типография Николая Тиблена и комп., 1861. — 388 с.

- История государства и права зарубежных стран: учебник / под ред. К. И. Батыра. — М.: Проспект, 2010. — 576 с.

- История государства и права зарубежных стран: учебник / под ред. О. А. Жидкова, Н. А. Крашенинникова. — М.: НОРМА. Ч.1. 2004.

- История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров / отв. ред. И. А. Исаев, Т. П. Филиппов. — М.: Проспект, 2013. — 560 с.

- Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Т. 1 / Краснояр. гос. ун-т; Сост. С. А. Бердникова. Изд. 2-е. Красноярск, 2001. — 155с.

- Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т.1. Древний мир и Средние века / сост. Н. А. Крашенинникова.- М.: Норма, 2008. — 816 с.

- Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. (Древность и Средние века) / сост.: д.ю.н., проф. В. А. Томсинов. — М.: ИКД ЗЕРЦАЛО-М., 2004. — 560 с.

Основные термины (генерируются автоматически): Салическая правда, LIV, правда, титул, XLVI, Бургундская правда, варварское законодательство, древнегерманский обычай, королевский раб, тесная связь.

Ключевые слова

граждане, правовой обычай, салические франки, свод варварского законодательства, древнегерманский обычай

салические франки, правовой обычай, свод варварского законодательства, граждане, древнегерманский обычай

После распада Римской империи на территории Западной Европы возникли первые государства германских племен. Королевское правление требовало фиксации правовых норм и обычаев. Так появилась Салическая правда — самый древний свод обычного права франкского общества.

- История создания

- Общая характеристика

- Германо-франкское общество

- Брачные отношения

- Преступление и наказание

- Выход из семьи

- Земельная собственность

Из-за многочисленных доработок до сегодняшнего дня дошло несколько вариантов исторического памятника. Один из них, Парижская рукопись, считается наиболее близким к Салической правде.

История создания

С древнейших времен в германских племенах строго соблюдались правовые нормы и обычаи. Их хранили в памяти старейшины. Германцы крайне консервативно относились к своим законам и не допускали их радикальных изменений.

Но в III—IV столетиях нашей эры произошла миграция племен на территорию распадающейся Римской империи. В этих обстоятельствах было сложно сохранить устные нормы и обычаи. Кроме того, право переселенцев могло подвергнуться влиянию римских законов, что было неприемлемо для германцев.

- Салическая;

- Бургундская;

- Аллеменская;

- Рипуарская и другие.

Салическая правда считается наиболее древним и типичным памятником обычного права франко-германских народов. Она была составлена в IV веке во время правления знаменитого короля франков Хлодвига, происходившего из династии Меровингов.

Документ был создан на основе обычаев салических франков и дополнен нормами из королевских актов и указов.

Его местом и временем действия считаются древние поселения на территории современной Бельгии, а также завоеванная Хлодвигом территория современной Франции до Луары.

Точно неизвестно, кто был составителем документа. В прологе говорится, что это были четыре выборных мужа:

- Визогаст;

- Салегаст;

- Арогаст;

- Видогаст.

Общая характеристика

Салическая правда написана на вульгарной латыни. Бо́льшая часть ее текста содержит описания штрафов за различные правонарушения. Также в ней приведены процессуальные процедуры и правила, которые производят регулирование семейных, вещных, обязательственных и наследственных отношений.

Исторический памятник носит казуистический характер, в нем отсутствуют общие абстрактные понятия. Многие нормы, содержащиеся в тексте, были введены в связи с развитием процесса права собственности на землю. Анализ этого документа дает понятие об общественном строе франков IV века.

Во время правления Меровингов основной документ был дополнен рядом законов и распоряжений. В начале IX века при Карле Великом он был переработан и стал основанием для законодательных реформ.

Литературный памятник не только освещает архаичные обычаи франко-германских племен. В нем также содержатся положения переходного характера. Они кратко отражают социальные, экономические и правовые нормы общества, столкнувшегося с распадающейся античной цивилизацией и создавшего новый строй на территории Западной Европы.

Структура Салической правды следующая: первые 65 титулов (глав) относятся к древнейшим текстам. Последующие, нумерация которых начинается с 66, — более поздние добавления. Они написаны в форме 6 капитуляриев королей Меровингов.

Германо-франкское общество

По древнему законодательству члены общества разделялись на свободных, полусвободных (литов) и несвободных (рабов). Бо́льшая часть населения состояла из свободных земледельцев, ведущих общинное хозяйство. Значительную группу представляли воины. Особое место занимали королевские слуги, состоящие из служилой и родовой знати.

Только свободные люди обладали гражданскими правами и несли обязанности. Рабы были лишены прав и приравнивались к имуществу хозяина. Убийство раба наказывалось так же, как и убийство животного. Если несвободный убивал свободного, это приравнивалось к убийству человека животным. В этом случае хозяин должен заплатить виру и выдать раба родственникам убитого.

Раб не обладал правом голоса на суде, вместо него выступал хозяин. Если несвободный подозревался в краже, он мог быть по разрешению его владельца подвергнут пытке, увечьям или смертной казни. Свободный человек в этом случае обязан был заплатить штраф.

Рабами становились военнопленные, дети рабов, свободные женщины, вышедшие замуж за рабов, или свободные мужчины, женившиеся на рабынях. Человек мог также стать рабом вследствие злостной неявки в суд.

Второе сословие — полусвободные литы или зависимые крестьяне. Они пользовались землей хозяина и выполняли договорные обязательства, а также платили оброк и выполняли барщину.

Литы не имели права покинуть участок земли без согласия хозяина, но, в отличие от рабов, не могли быть проданы и не считались вещами владельца. Они не заключали между собой сделки и брачные союзы, не выступали на суде.

Брачные отношения

Семья у древних германцев строилась на принципе моногамии. Похищение замужней женщины считалось преступлением и каралось высоким штрафом. У германских народов существовала опека над женщиной, которую до вступления брака осуществлял ее отец, а затем муж. При вступлении в брак жениху требовалось получить согласие родственников невесты.

Жениться разрешалось не всем. Препятствием служили уже существующие брачные отношения и объявление лица вне закона. Семейные союзы между литами и свободными, а также свободными и рабами были запрещены. Женщина, вышедшая замуж за зависимого крестьянина, становилась полусвободной, за раба — рабыней. Литы могли вступать в брак друг с другом без ограничений. Крестьянин или раб, похитивший свободную женщину, подлежал смертной казни.

Браки между рабами не считались законными, их в любой момент мог расторгнуть владелец. Сожительство с чужой рабыней или рабом влекло потерю свободы. Дети, рожденные в результате такой связи, становились рабами. Сожительство с собственной рабыней не считалась браком.

Брак между близкими родственниками был строго запрещен и подвергался расторжению. Дети, рожденные в таком союзе, считались нечестивыми и лишались права наследования. Помолвка тоже была препятствием к браку с другим человеком.

Умыкание невесты у чужеземцев считалось законным, но похищение соотечественницы было преступлением. Такой брак мог быть расторгнут.

Преступление и наказание

По Салической правде у древних германцев семья еще не была близкой связью между родителями и детьми. Она представляла собой совокупность кровных родственников, сила и власть которой зависела от количества входящих в нее людей. Ненависть с одним из ее участников становилась делом всего рода. Уголовное преступление против одного члена семьи считалось нападением на весь род и влекло за собой войну между родственниками нападавшего и жертвы.

В соответствии со статьями семейного права за убийство и месть отвечали обе семьи.

Сородичи совместно выступали перед судом, заверяли присягой высказывания своих родственников и осуществляли их защиту.

Убийство и другие преступления облагались высокими штрафами (вергельдами), которые были обязаны платить все члены рода преступника.

Размер штрафа за убийство зависел от национальности, социального положения, пола и возраста убитого:

- Самый высокий вергельд устанавливался за убийства членов королевской знати: министериалов, графов, сацебаронов.

- Вергельд за лишение жизни лита составлял половину штрафа, положенного за убийство свободного франка.

- Женщины и девушки находились под особой защитой закона, что объяснялось пережитками матриархата. Их убийства каралось тройным вергельдом.

- Такой же штраф следовало заплатить за убийство свободного мальчика младше 10 лет.

Когда у убийцы не хватало денег на штраф, он должен был вместе с 12 соплеменниками доказать, что больше не имеет имущества. В этом случае он мог привлечь своих родственников к уплате вергельда. Если у них не хватало денег на штраф, то убийца подлежал казни.

Выход из семьи

Законы подтверждали возможность выйти из состава семьи. Это осуществлялось несколькими путями, к числу которых относились:

- Эмансипация — выход сыновей из-под отцовской опеки, который мог сопровождаться выделением имущества. Член франко-германской общины считался взрослым после достижения им 12-летнего возраста. С этого времени он становился совершеннолетним и начинал нести ответственность за преступления и нарушения правопорядка. Если до этого мальчики носили длинные волосы, тогда теперь их обстригали. Акт стрижки означал, что юный франк приобретал самостоятельность. Дочерей выдавали замуж и выделяли им приданое.

- Адаптация — усыновление юноши третьим лицом или его вступление в вассальные отношения со знатным лордом или королем.

- Отречение от рода — прекращение семейных отношений. Таким правом часто пользовались состоятельные люди, чтобы освободиться от высоких штрафов за членов семьи.

Желающий выйти из рода должен был появиться перед судом, сломать над головою три палки в четыре куска и бросить их на четыре стороны от судебного места. При этом он заявлял, что отрекается от своих прав и обязанностей по отношению к родственникам. В этом случае он больше не мог пользоваться наследством кого-либо из умерших родных и правом на виру в случае его убийства.

Земельная собственность

Земельные отношения во франкском обществе соответствовали их общественному строю. Часть земли принадлежала королю, также имелись крупные земельные владения могущественных и знатных людей. Бо́льшая часть земли находилась во владении сельских общин.

Во времена Салической правды начался переход от общинного землевладения к общине-марке. Дома и приусадебные участки были индивидуальными владениями, а пахотная земля считалась собственностью общины, но ею по наследству пользовались отдельные семьи.

Каждая семья имела право огораживать свой участок. После уборки урожая изгороди снимались, и земли превращались в общее пастбище. До снятия ограждений их нарушение приводило к ответственности.

Право на пользование землей передавалось по наследственной мужской линии. При отсутствии у умершего сыновей земельный участок переходил к общине. Во франкском обществе отсутствовало право частной собственности на землю. В тексте памятника ничего не говорится о продаже, дарении, передаче по завещанию.

Король Хильперик, правящий во второй половине IV века, внес значительные изменения в структуру франкского общества. Он издал эдикт, по которому землю умершего при отсутствии сына наследовали его дочь, брат или сестра, но не община. Надел свободных франков превращался в индивидуальную собственность семьи — аллод. Частная собственность на землю привела к разложению общины и имущественной дифференциации в обществе. Появились крупные землевладельцы, возникла феодальная система.

Салическая правда — это один из наиболее распространенных документов раннего средневекового права. Она многократно переписывалась и переиздавалась. Лишь в XIX веке был произведен полный и достоверный анализ этого исторического памятника. В 1913 году его текст был переведен на русский язык.

Содержание

Памятник права

Салическая правда составлена в конце V — начале VI века, предположительно, по инициативе Хлодвига I; в дальнейшем неоднократно дополнялась и перерабатывалась. Утратила актуальность к X веку.

Социальное расслоение

В салическом законе выделяется новый общественный слой литов (вольноотпущенные, полурабы).

Принцип престолонаследия

Содержание принципа

Под словами салический закон (со строчной буквы) понимают норму престолонаследия, согласно которой престол наследуется членами династии по нисходящей непрерывной мужской линии (сыновья государей, внуки (сыновья сыновей), правнуки (сыновья этих внуков) и т. п.

Таким образом, в случае смерти монарха, имевшего сыновей и братьев, престол переходит к старшему из его (монарха) сыновей или к старшему из его (старшего сына) потомков, но не к следующему по старшинству брату, что было обычным у германских и славянских племён во времена военной демократии (см. Лествичное право).

С другой стороны, по салическому закону, в случае, если король умер, не оставив сыновей или внуков по мужской линии, но оставив дочь, на престол не может претендовать ни эта дочь, ни внук (сын этой дочери), а только брат покойного короля или его племянники (сыновья этих братьев); если братьев и их потомков нет, а есть только сёстры — тогда дяди и их потомки и т. п.

Франция

К нему прибегли во Франции, когда после смерти Людовика X Сварливого и его сына-младенца Иоанна I престол не унаследовала дочь Людовика от первого брака Жанна Наваррская, но королём стал его младший брат Филипп V Длинный (1316). Сложность воцарения Филиппа была вызвана тем, что, хотя история Франции и не знала правящей женщины-монарха (однако были периоды регентства женщин вроде Бланки Кастильской и Анны Киевской), на деле не было никакого конкретного закона или обычая мешающего ей таковою быть. Одной из основных причин, побудивших совет пэров отстранить Жанну от трона, стал и тот факт, что у многих были серьёзные опасения насчет того является ли она действительно дочерью Людовика. Филипп Длинный добился принятия салического закона, запрещающего женщинам наследовать корону Франции, надеясь таким образом закрепить трон за собой и своими потомками.

Через двенадцать лет, в 1328 году, после смерти и Филиппа, и его младшего брата Карла IV у них не осталось сыновей, которые могли бы наследовать корону. Ассамблее пэров предстояло решить, кто будет следующим королём, если у беременной жены Карла IV родится девочка. В числе кандидатов на корону рассматривались и королевские потомки по женской линии: Филипп, сын герцога Бургундского, внук Филиппа V; Эдуард III, король Англии, племянник покойных королей, сын их сестры и даже Филипп, граф Эврё, муж отстранённой от престолонаследия в 1316 году Жанны. Именно тогда и было принято окончательное решение о запрете женщинам не только занимать престол, но и передавать право его наследования своим потомкам. Наследником и регентом был избран двоюродный брат предыдущего короля граф Валуа, который чуть позже, после рождения женой Карла IV дочери, стал королём Филиппом VI. Английский король Эдуард III не признал принятие салического закона и объявил претензии на французскую корону. Это стало поводом для начала Столетней войны. Свои претензии предъявлял позже и сын графа д'Эврё, внук Людовика X, король Наварры Карл III (родился в 1330 году). По салическому закону происходило наследование королевского трона Франции вплоть до конца французской монархии.

Другие государства

Среди других государств, практиковавших салическое престолонаследие — государства центральной континентальной Европы (почти все мелкие монархии Германии и Италии). С другой стороны, отклонения от него были нередки в монархиях Скандинавии и Пиренейского полуострова. После воцарения в Испании французской династии Бурбонов там был принят салический закон, но Фердинанд VII отменил его и передал в 1833 году престол своей дочери Изабелле II. Младший брат Фердинанда, дон Карлос, не признал этого решения и развязал войну против сторонников племянницы; карлизм и карлистские войны были важными приметами политической истории Испании на протяжении ещё ста лет.

Салический закон и независимость государств

Салический закон не раз приводил к образованию независимых государств. Это происходило в случае, если одни и те же монархи одновременно правили (личная уния) двумя территориями, в одной из которых было принято салическое наследование, а в другой — право первородства с допущением женщин к престолу. Так, в 1837 году со смертью Вильгельма IV, который был одновременно королём Великобритании и Ганновера, британский престол достался его племяннице Виктории, а ганноверский — его младшему брату герцогу Камберлендскому Эрнсту Августу I (который был моложе, чем покойный отец Виктории); так прекратилась личная британско-ганноверская уния. В 1890 году аналогичным образом независимость от Нидерландов (где королевой стала Вильгельмина) получил Люксембург, где действовал салический закон (причём уже через тридцать лет без малого он был отменён и в Люксембурге).

Полусалическое наследование

В современном мире

Читайте также:

- Как составить резюме проекта по открытию детского досугового центра

- Делают ли фотографии в мфц на паспорт

- Активная деятельность ребенка направленная на ознакомление его с предметом или явлением как черта

- Кто признается заинтересованным лицом по закону о банкротстве

- Благодарственное письмо от мэра череповца какие льготы дает