За что маргелова сняли с должности командующего вдв

Обновлено: 01.06.2024

Путь командира

Своё призвание Маргелов нашёл в 1928 году, когда началась его служба в армии. Он попал в Объединённую белорусскую военную школу имени ЦИК БССР — среднее учебное заведение, готовившее командиров для пехоты, артиллерии и кавалерии. Василий Маргелов оказался сначала в группе снайперов, однако впоследствии стал старшиной пулемётной роты. Тогда же он вступил в ВКП(б).

Ко Дню памяти и скорби Минобороны РФ опубликовало рассекреченные архивные документы о первых часах и первых кровопролитных сражениях.

Завершив учёбу в 1931 году, Василий Маргелов получил назначение в пулемётный взвод 33-й Белорусской стрелковой дивизии, но вскоре вернулся на службу в альма-матер и в 1936-м стал командиром пулемётной роты.

В 1940 году Маргелов был назначен сначала помкомандира полка в 122-й дивизии, а затем — командиром 15-го отдельного дисциплинарного батальона Ленинградского военного округа.

На фронтах Великой Отечественной

После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз Василий Маргелов был повышен в должности, став в 32 года командиром полка, созданного в составе 1-й дивизии народного ополчения Ленинградского фронта на основе всё того же 15-го дисбата.

А уже в ноябре 1941-го молодой командир получил новое назначение — он возглавил 1-й Особый лыжный полк моряков Краснознамённого Балтийского флота. Личный состав подразделения в количестве 1,2 тыс. человек был набран из числа добровольцев. В конце ноября 1941-го полк понёс значительные потери на Ладоге, Маргелов был тяжело ранен. Как выяснилось впоследствии, гитлеровские офицеры в своих донесениях называли маргеловцев военной элитой, а также отмечали их упорство и нежелание сдаваться в плен. Историки пишут, что в память о подвигах моряков, которыми он командовал в 1941-м, Маргелов добился права носить тельняшки и для бойцов ВДВ.

В 1942-м оправившийся от ранения Маргелов стал командиром 13-го стрелкового полка, а следом — начальником штаба 3-й гвардейской стрелковой дивизии. Из-за ранения комдива Кантемира Цаликова руководство соединением перешло к Маргелову. Летом 1942 года 34-летний командир повёл дивизию в атаку на хорошо укреплённые позиции нацистов на Миус-фронте. Подчинённые Маргелова смогли прорвать две полосы обороны противника и освободить от гитлеровцев село Степановка, сформировав таким образом позиции для штурма одной из ключевых высот Донбасса — Саур-могилы.

На Параде Победы в Москве генерал-майор Маргелов был комбатом сводного полка 2-го Украинского фронта.

Во главе ВДВ

Ещё в 1930-е годы Советский Союз оказался в авангарде создания парашютно-десантных подразделений. Идеи американского командования провести воздушный десант в Европе во время Первой мировой войны так и не были реализованы. Экспериментальное десантирование военнослужащих в индивидуальном порядке и в небольших группах проводилось в США, Италии и странах Латинской Америки, однако широкого практического применения всё это так и не получило.

При этом в СССР ещё в 1929 году был совершён первый посадочный десант с дальнейшим боевым применением доставленных по воздуху красноармейцев против отряда басмачей в Таджикистане. 2 августа 1930-го парашютный десант был высажен под Воронежем, а в 1935-м под Киевом в ходе массовых учений были сброшены сразу 1188 десантников. В составе РККА сначала формировались авиадесантные отряды, а затем — батальоны и бригады.

В 1941-м в СССР развернули уже пять воздушно-десантных корпусов и ввели должность командующего ВДВ, фактически выделив их в отдельный род войск. Зимой и весной 1942 года десантники хорошо зарекомендовали себя в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции. Несколько десантных бригад совместно с подразделениями 1-го кавалерийского гвардейского корпуса, действуя в тылу противника, сковали семь гитлеровских дивизий.

Министерство обороны России опубликовало ко Дню ВДВ серию документов, посвящённых действиям Воздушно-десантных войск в начале Великой.

Массовые десанты применялись при форсировании Днепра, а также на Дальнем Востоке в ходе войны с Японией. Однако с единой стратегией и тактикой применения новых воздушно-десантных войск советское командование достаточно долго не могло определиться. Десантные подразделения постоянно переформировывали и меняли их структуру. Они оказывались то отдельной армией, замыкающейся на Ставку, то управлением в подчинении Военно-воздушных сил. В 1946 году их вывели из состава ВВС и включили в Сухопутные войска, подчинив непосредственно министру и объявив резервом Верховного главнокомандования.

ВДВ СССР Василий Маргелов возглавлял рекордные 23 года — вплоть до 1979-го (за исключением двухлетнего перерыва в 1959—1961 годах, когда он занимал должность первого заместителя командующего). В 1967 году ему было присвоено воинское звание генерала армии.

По словам экспертов, в ВДВ Маргелов провёл колоссальную работу.

По словам экспертов, десантирование боевых машин с экипажами давало возможность вводить части ВДВ в бой всего через 22 минуты. В условиях холодной войны, когда перед десантниками могла быть поставлена задача по уничтожению пусковых установок ядерного оружия противника, такая оперативность была крайне важна. С учётом того, что советские воздушно-десантные войска стали самыми массовыми в мире, их мобильность создавала широкие возможности для манёвра против любого потенциального противника.

При Маргелове в ВДВ была введена новая форма, отличающая десантников от всех других родов войск: небесно-голубые тельняшки и береты — сначала малиновые, а затем голубые.

В возрасте 65 лет командующий в последний раз прыгнул с парашютом — в общей сложности таких прыжков в его жизни было более 60. В 70 лет Василий Маргелов стал одним из генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Кроме того, он возглавлял государственную экзаменационную комиссию в Рязанском воздушно-десантном училище.

Ушёл из жизни Василий Маргелов в 1990 году. Пятеро сыновей легендарного генерала связали свою судьбу с армией — службой в ВДВ и разведке, а также работой на оборонных предприятиях.

Памятники Маргелову установлены в разных городах бывшего СССР. Его имя носят улицы и учебные заведения, самое знаменитое из которых — Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

«Василий Маргелов — уникальная личность. Нужно было иметь настоящий талант, чтобы сделать ВДВ востребованными не только с военной, но и с общественной точки зрения. И ему это удалось: воздушно-десантные войска стали чрезвычайно популярны в народе, молодые люди мечтали служить в них.

По его мнению, Василий Маргелов до сих пор является вдохновляющим примером для всех российских десантников.

— Василию Филипповичу выпало непростое детство и юность. Какие эпизоды из того периода он вспоминал чаще всего?

— В 16 лет в Екатеринославе, будущем Днепропетровске, он пошел работать на шахту имени Калинина. Когда бригада пробивала новый штрек, произошел обвал. Шахтеры были отрезаны от внешнего мира. Трое суток без воды и еды они долбили породу в надежде выбраться из подземелья. Кто-то сидел уже обессиленный, кто-то просто молился. Отец с тремя забойщиками продолжали орудовать кайлом и лопатой. Уже тогда проявилась его воля к победе. На четвертые сутки после очередного удара они увидели свет… Вот эти дни в темном забое отец вспоминал очень часто.

— Расскажите о лыжном переходе из Минска в Москву, который отец организовал, будучи курсантом.

— Он тогда учился в Минском военном училище. Был старшиной пулеметной роты. За отличную стрельбу получил личный самозарядный пистолет ТК тульского конструктора Коровина. В 1931 году в преддверии XVII съезда компартии курсанты решили организовать лыжный скоростной пробег из Минска в Москву, чтобы поприветствовать партийный съезд.

— Василий Филиппович мог ведь стать летчиком, учился в школе пилотов в Оренбурге, осваивал многоцелевой биплан У-2. Почему не сложилась летная карьера?

— До призыва в армию отец хотел стать танкистом. Но для тех машин он оказался великоват. В летную школу отец поступил в декабре 1932 года, но проучился там недолго. Тогда в ходу у курсантов была переделанная песня про Буденного и Ворошилова, которую они исполняли на мотив песни о Конной армии. Батя как-то сидел в учебном классе, чистил пистолет и вполголоса напевал:

«Сидел бы ты, Буденный, на коне верхом,

Держался б с Ворошиловым за хвост вдвоем.

И тут в дверях появился комиссар… В общем, отца отчислили из летной школы, влепив выговор по партийной линии. Он вернулся в Минское военное училище, которое недавно окончил с отличием. Стал командиром взвода.

— Как получилось, что в начале Великой Отечественной он командовал дисциплинарным батальоном?

— Это было на Ленинградском фронте. За плечами у отца была финская война, он командовал разведывательным лыжным батальоном, во время одной из вылазок взял в плен офицеров Генштаба. Когда начали формировать дисциплинарные батальоны, во главе их ставили наиболее опытных, подготовленных командиров.

Так в октябре 1941-го отец возглавил 15-й отдельный дисциплинарный батальон. Принимал дисбат он весьма своеобразно. В блиндаже, предназначенном для командования, расположились уголовники, которые установили свои порядки. Сидели, пили самогон, нового командира встретили бранью. Отец тут же врезал по уху блатному, сидевшему во главе стола. Всем остальным сразу все стало понятно.

В дисбате было много боевых офицеров, в том числе старших, а также младших командиров и солдат, которые оступились, в чем-то нарушили приказ, смалодушничали. На них отец и опирался. Воевали вместе.

Так на передовой родился будущий девиз десантников.

— Рассказывают, что как-то майору Василию Маргелову удалось убедить моряков сменить бушлаты черного цвета на темно-зеленые. Было?

Последующие события отец вспоминал с большой болью. Из-за бездарного командования в шлиссельбургской операции погиб почти весь десант, 800 человек. Моряки стояли насмерть. Больше суток дрались врукопашную. Но не было поддержки ни пехоты, ни артиллерии. Отец был тяжело ранен. Потом дело командира и комиссара 80-й дивизии рассматривал трибунал. Отец приходил на заседание на костылях, как свидетель. Комдива Фролова и комиссара Иванова приговорили к расстрелу.

— За что Василий Маргелов получил звание Героя Советского Союза?

— За форсирование Днепра и взятие Херсона. Этот было в марте 1944-го. Дивизия отца тогда стояла на левом берегу Днепра. Немцы сильно укрепили правый берег, чтобы не допустить переправы наших войск. Отец тщательно готовил дивизию к прорыву. Тренировки проходили на ближайшем озере. Приказ был такой: форсировать Днепр по обстановке. В одну из ночей отцу не спалось. Он вышел из блиндажа, лил проливной дождь, дул шквалистый ветер. Днепр только освободился ото льда. Отец подумал, что в такую непогоду фрицы засели в укрытия, их явно никто не ждет. И решил начать переправу.

— Отец освобождал Румынию, Болгарию, Венгрию, Австрию. Участвовал в Параде Победы. Вспоминал те события?

— Всегда об этом говорил с большой гордостью. Со всего 2-го Украинского фронта собрали один сводный полк. И командующий фронтом на Параде Победы 24 июня 1945 года доверил отцу командовать этим сводным полком. В первой шеренге шли десять гвардейцев из его 49-й дивизии.

После войны, окончив военную академию имени Ворошилова, Василий Маргелов командовал 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной воздушно-десантной дивизией, а в 1950 году на Дальнем Востоке возглавил 37-й гвардейский воздушно-десантный Свирский Краснознаменный корпус.

И тут неожиданно последовал вызов в Москву. По некоторым данным, в июне 1953-го Василий Маргелов участвовал в аресте Лаврентия Берии, а потом охранял его в бункере Генштаба.

— Отец никогда об этом не рассказывал, настолько все это было засекречено. Но есть косвенные свидетельства, что Георгий Жуков вызвал его приказом в Москву. Взял его в эту группу, и отец участвовал в аресте Берии, — говорит Виталий Васильевич.

Через год Василий Маргелов был назначен командующим Воздушно-десантными войсками.

Десантировать начали не только людей, но и артиллерию, боевую технику, автомобили, полевые кухни. Но после приземления десантники оказывались разбросанными в радиусе нескольких километров от своих гусеничных боевых машин и тратили много времени, чтобы их найти и начать движение. Тогда отец задумался о способе десантирования экипажа прямо в технике. Риск был огромный, но и выигрыш времени получался колоссальный.

Метод был революционный. Многие были категорически против новшеств, которые пытался внедрить Маргелов.

Долгое время ходила байка, что все это время Василий Филиппович Маргелов держал в кармане заряженный пистолет на случай неудачи, а когда все прошло штатно — подарил тот единственный патрон на память сыну.

Но звание Героев Российской Федерации десантники получили только 20 лет спустя, в августе 1996-го.

— Сначала скончался один маршал, потом другой, бумаги на награждение где-то затерялись. Отец не вмешивался в эти дела, — продолжает рассказывать Виталий Васильевич. — А в 1996 году Александр Лебедь, который был тогда секретарем Совета безопасности РФ, напомнил об этом первом в мире десантировании президенту Борису Ельцину. Тот согласился, что десантники на самом деле герои. Они рисковали тогда больше, чем космонавты, и президент распорядился подготовить соответствующий указ.

У Василия Филипповича Маргелова осталось с фронта любимое оружие — маузер, с которым он никогда не расставался.

— Леонид Ильич действительно любил присутствовать на войсковых учениях. Тогда на вышке с ним стоял министр обороны и отец, — рассказывает Виталий Васильевич. — Что-то пошло не по плану, одна из машин летела прямо на трибуну. Все кинулись врассыпную. Брежнев посмотрел на Маргелова, командующий ВДВ оставался спокоен, и тоже не двинулся с места, решив, что так все и было задумано.

Василий Маргелов считал, что все причастные к ВДВ должны прыгать с парашютом. Не стал исключением и полковой оркестр. Музыканты прошли подготовку, совершили несколько прыжков с парашютом и по праву стали носить тельняшки.

Про Василия Маргелова также ходит множество баек.

Пятеро сыновей — пять судеб

О фронтовом пути, послевоенных достижениях и блестящей карьере Василия Маргелова известно довольно широко. А вот о его личной жизни рассказано совсем мало. Виталий Васильевич рассказывает, как отец познакомился с его мамой, Феодосией Ефремовной Селицкой:

— Мама окончила в Минске университет, училась в аспирантуре, в это время отец ее и заприметил. Для нее он тогда был просто Васька-взводный. Целый год он ее обхаживал. Отец умел это делать. И в 1934 году они поженились. Родился мой брат Анатолий, а потом и я.

До этого Василий Маргелов уже был женат, у него рос сын Геннадий.

— Гена родился в 1931 году. Его мать, Мария, в военном училище была официанткой, многие имели с ней отношения, но так получилось, что Маргелов оказался крайним. Вынужден был с ней расписаться. Этой женщине сын был не нужен. Отец отправил мальчонку к своим маме и папе в деревню, в Костюковичи. В 1944 году, когда Гене было 12 лет, он сбежал к отцу на фронт. Умудрился добраться до его дивизии.

Геннадий стал генерал-майором, служил в различных должностях в Воздушно-десантных войсках. Совершил более трехсот прыжков с парашютом. После Военной академии Генштаба командовал мотострелковой дивизией, был заместителем командующего армией.

С третьей женой Василий Филиппович Маргелов познакомился на фронте. Врач Анна Куракина дважды его оперировала, спасла ему ногу.

Феодосии Ефремовне непросто было узнать, что муж не вернется в семью.

Когда закончилась война, старший из братишек, Толик, которому тогда было 7 лет, сбегал из школы на вокзал и высматривал среди возвращающихся с фронта бойцов отца. Ждал папку…

— Год спустя, в 1946 году, отец приехал к нам в Таганрог, — вспоминает Виталий Васильевич. — В то время отец поступал в военную академию имени Ворошилова и несколько дней провел с нами. Помню, он лег отдыхать, а я, сопливый пацан, потихоньку свинтил у него с кителя Золотую звезду и вышел с ней во двор. Меня тут же окружили пацаны. Потом, правда, так же незаметно вернул награду на место. Отец ничего не заметил.

Феодосия Ефремовна замуж больше так и не вышла. Всю жизнь проработала учителем биологии. Всю себя отдавала детям и работе.

Виталий окончил школу с золотой медалью. Работал в КГБ, потом стал заместителем директора Службы внешней разведки. Интересная жизнь сложилась и у его старшего брата Анатолия.

Ученого и заслуженного изобретателя РСФСР Анатолия Васильевича Маргелова не стало в 2008 году. Потом в 2010-м умер один из близнецов, Василий Васильевич Маргелов.

В феврале 2016-го ушел из жизни старший сын Василия Филипповича Маргелова Геннадий. В том же году в июле скончался Александр Маргелов.

Легендарный командующий ВДВ Василий Маргелов дважды собирал всех своих сыновей на даче, сделал многое, чтобы они подружились.

Мало кому из военачальников удаётся завоевать среди подчинённых практически абсолютный авторитет, когда солдаты и офицеры верят своему командиру, как родному отцу и готовы выполнить его приказ беспрекословно. Василий Маргелов был той уникальной личностью, кому удалось достигнуть таких вершин. Даже спустя 30 лет после его смерти каждый десантник знает его имя и гордится службой в ВДВ, которые Маргелов превратил в настоящую элиту советских войск.

Образование Маргелов получил, окончив церковно-приходскую школу, а затем – школу сельской молодёжи. Трудовая деятельность началась в качестве грузчика, затем – плотника. Василий окончил ученические курсы в кожевенной мастерской, работал чернорабочим на шахте, затем – лесником. По некоторым данным ещё в 1923 году он вступил в комсомол.

Поворотным моментом в его жизни стал 1928 год, когда его призвали в армию. В 1929 году он вступает в ряды ВКП(б) и начинает получать военное образование. Через два года Василий Маргелов с отличием оканчивает Объединённую Белорусскую Военную Школу. Последовательно его путь в армии шёл через службу в группе снайперов, затем – старшиной пулемётной роты, командиром пулемётного взвода, помощником командира роты, а в 1936 году – командиром пулемётной роты. В 1938 году Маргелов уже комбат, возглавляет дивизионную разведку и в 1939 году принимает участие в Польском походе Красной Армии.

Опыт службы Маргелова в войсковой разведке был серьёзно пополнен в годы Советско-финской войны. Тогда он командовал разведбатальоном лыжников. Этот опыт был очень важен, но и сам Маргелов уже тогда проявил свои задатки настоящего командира-разведчика. Он был известен не только среди бойцов РККА, но и среди финнов. Уже тогда его отличали невероятная отвага, решительность, ответственность. Бережное отношение к подчинённым, проявлявшееся в нежелании напрасно рисковать жизнью солдат, невероятно уживалось с жёсткостью и требовательностью по отношению к ним и к самому себе. Впоследствии эти качества были подтверждены многократно.

Перед Великой Отечественной войной Василий Маргелов командовал дисциплинарным батальоном Ленинградского военного округа, а войну встретил на должности командира стрелкового полка в звании майора. Вскоре, возглавив лыжный полк моряков Краснознамённого Балтийского Флота, Маргелов получил очередное тяжёлое ранение во время рейда в тыл противника на Ладожском озере, и проходил лечение в госпитале до февраля 1942 года. Опыт командования подразделением морской пехоты и пришедшаяся ему по душе лихость морпехов впоследствии сыграют свою роль при формировании облика новых воздушно-десантных войск. Правильнее сказать, что ВДВ существовали ещё до того, как Маргелов их возглавил, но фактически Василий Филиппович осуществил настолько серьёзные преобразования этого рода войск, что его стали называть десантником №1.

После излечения Василий Маргелов продолжил воевать, защищая Ленинград, а затем на других участках советско-германского фронта: на Миус-фронте, форсируя Днепр, освобождая Херсон на должностях командира стрелкового полка, начальника штаба, заместителя и командира стрелковой дивизии.

Заканчивал Маргелов войну, освобождая от фашистов Юго-Восточную Европу. Он многократно был награждён медалями и орденами, а в 1944 году удостоился высшей награды и звания Героя Советского Союза. Десять раз имя Василия Филипповича упоминалось в Приказах (благодарностях) Верховного Главнокомандующего. Не случайно 24 июня 1945 года он принял участие в историческом Параде Победы в Москве, командуя одним из батальонов сводного полка 2-го Украинского фронта.

В 1948 году Василий Филиппович, окончив Высшую военную Академию Генерального Штаба ВС СССР имени К.Е. Ворошилова, начал свой путь в воздушно-десантных войсках, командуя сначала гвардейской 76-ой дивизией ВДВ в Пскове, а затем – воздушно-десантным корпусом на Дальнем Востоке.

В 1954 году Маргелов становится командующим воздушно-десантными войсками. Совершенствованию этого рода войск он посвятил все оставшиеся годы службы в армии, а это ни много ни мало – 25 лет. Маргелов стал для советских десантников настоящим символом и ориентиром, образцом командира, задавшим такую высокую планку при подготовке бойцов, на которую продолжают равняться до сих пор и российские воздушно-десантные войска. Он уделял время и внимание всему – от обмундирования, до характеристик стрелкового вооружения и военной техники, создаваемой специально для ВДВ, от питания, распорядка дня и принципов подготовки до тактических приёмов и концепции применения ВДВ в современных и грядущих войнах и вооружённых конфликтах. Именно при Маргелове десантники получили свои знаменитые тельняшки и голубые береты.

Главнокомандующий лично общался с конструкторами стрелкового оружия, настаивая на определённых его модернизациях с целью сделать это вооружение удобным для парашютистов. Именно благодаря продвижению своей концепции применения ВДВ (за которую он получил степень кандидата военных наук), Маргелову удалось получить для своих войск специально созданные боевые машины БМД, АСУ, Нона и др., пригодные для десантирования с самолёта, способные прикрывать бронёй и усиливать артиллерией десантные войска при проведении боевых операций.

В 1979 году Маргелов был переведён в группу генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. Он не утратил связь с родными войсками, был членом экзаменационной комиссии в Рязанском воздушно-десантном училище.

Генерал армии, лауреат Государственной премии СССР – Василий Маргелов был награждён множеством медалей СССР и зарубежных стран. Его перу принадлежат две книги, посвящённых ВДВ.

Василий Филиппович был трижды женат. Первая жена Мария ушла от него, оставив вместе с сыном Геннадием, родившимся в 1931 году. Второй брак с Феодосией Ефремовной Селицкой распался в годы Великой Отечественной войны. От этого брака у Маргелова родились двое сыновей: Анатолий и Виталий. С третьей женой Василий Филиппович познакомился на фронте. Анна Александровна Куракина была врачом и спасла Маргелова от ампутации ноги после тяжёлого ранения. В 1945 году она родила мужу двух сыновей-близнецов: Василий и Александра.

Василий Филиппович Маргелов скончался 4 марта 1990 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. Его именем названы улицы и школы во многих городах России и Белоруссии. Памятники и бюсты установлены на улицах десятков городов России, Белоруссии, Украины и Молдавии, на территории воинских частей и училищ. Имя Маргелова присвоено Рязанскому гвардейскому высшему воздушно-десантному командному училищу, Нижегородскому кадетскому корпусу и кафедре ВДВ Общевойсковой Академии ВС РФ. Он при жизни был зачислен Почётным солдатом 76-ой Псковской дивизии ВДВ.

Генерал армии Маргелов Василий Филиппович был Командующим воздушно-десантными войсками Советского Союза — с 1954 года по 1959 год и с 1961 года по январь 1979 года.

С именем Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова (1906–1990) неразрывно связаны многие яркие страницы истории Воздушно-десантных войск нашей страны. У ветеранов Великой Отечественной войны Василий Филиппович остался в памяти как участник знаменитого Парада Победы на Красной площади в Москве в июне 1945 года. Многие поколения десантников знают, что ему по праву принадлежит первенство в разработке вопросов оперативно-стратегического применения Воздушно-десантных войск, оснащения их современной мобильной техникой и средствами десантирования. Пройдя путь от командира соединения до командующего ВДВ, Маргелов превратил Воздушно-десантные войска в элиту Вооруженных Сил.

Неординарная, яркая личность генерала армии Маргелова В.Ф. ещё при жизни обросла легендами. Причём легендами, не всегда высокой нравственности – ухарство, залихватство всегда пользовались успехов в широких слоях населения страны. Очень часто, пытаясь подчеркнуть превосходство воздушно-десантных войск над остальным служивым людом, эти легенды перерастали в прямые искажения истории.

Совершенно честно заявляю, что с глубоким уважением отношусь к Маргелову и его ратному труду.

Но, понимая, что морская пехота - это совершенно специфический род войск, хочу донести до вас одну мысль: не зная истории возникновения морской пехоты и целей её создания, не изучая тщательно приёмов и способов выполнения ею задач по боевому предназначению, не изучая тенденций изменения положений военной науки в отношении целесообразности и необходимости морской пехоты (прежде всего, для участия в морских десантных операциях), не зная всех её взаимосвязей в военной организации государства - невозможно поддерживать её на должном уровне в настоящем времени.

Маргелов не был в морской пехоте, не разрабатывал и не участвовал в проведении морских десантных операций, за несколько недель пребывания на флоте он объективно не имел возможности что-либо привнести для пользы морской пехоты (а берет в ней не застал точно).

За свою продолжительную службу мне много довелось общаться, учиться, организовывать воздушно-десантную подготовку разведчиков Береговых войск ТОФ во взаимодействии с офицерами ДВО и ВДВ и всегда эта работа была плодотворной и шла на пользу обеим сторонам.

Так, что же было с Маргеловым В.Ф. в ВМФ СССР на самом деле?

21 ноября 1941 года с должности командира 3 гвардейского полка, 1 гвардейской дивизии (гвардейские – неформальное партийное название для народного ополчения; переформирован в 218 стрелковый полк 80 стрелковой дивизии) Ленинградского фронта майор Маргелов В.Ф. был назначен командиром 1 Особого лыжного полка моряков Краснознаменного Балтийского флота. Полк был сформирован из моряков береговой обороны и других вспомогательных служб КБФ (явно не морская пехота) в начале ноября 1941 года в Кронштадте. Командующий КБФ адмирал Трибуц лично поставил боевую задачу на ввод лыжного полка в прорыв для развития успеха стрелковой дивизии и овладения Шлиссельбургом. В ночь с 27 на 28 ноября (через неделю после приёма Маргеловым В.Ф.), вместо не прибывшей стрелковой дивизии, без артиллерии, по тонкому льду полк моряков попытался прорвать вражескую оборону, но успеха не имел. Впоследствии провинившиеся командир и комиссар стрелковой дивизии были лишены воинских званий и расстреляны.

Майор Маргелов В.Ф. 28 ноября 1941 года был тяжело ранен и направлен на излечение в госпиталь.

Вот и всё! Практически – одна неделя!

Этот период подтверждается документальной книгой офицера Воздушно-десантных войск Костина Бориса Акимовича (Костин Б. А. Маргелов. — М.: Молодая гвардия, 2005), воспоминаниями бывшего начальника штаба Краснознаменного Балтийского флота, тогда контр-адмирала, Юрия Александровича Пантелеева, воспоминаниями бывшего инструктора по рукопашному бою 218 стрелкового полка 80 стрелковой дивизии Иды Наумовной Клебановой, которая в этом наступлении вынесла из боя тридцать шесть раненых бойцов и командиров (в том числе – майора Маргелова В.Ф.) и рядом других источников.

Так что давайте, уважая по-настоящему заслуженных людей, не ставить под сомнение необходимость, самостоятельность и престиж морской пехоты!

Путь командира

Своё призвание Маргелов нашёл в 1928 году, когда началась его служба в армии. Он попал в Объединённую белорусскую военную школу имени ЦИК БССР — среднее учебное заведение, готовившее командиров для пехоты, артиллерии и кавалерии. Василий Маргелов оказался сначала в группе снайперов, однако впоследствии стал старшиной пулемётной роты. Тогда же он вступил в ВКП(б).

Завершив учёбу в 1931 году, Василий Маргелов получил назначение в пулемётный взвод 33-й Белорусской стрелковой дивизии, но вскоре вернулся на службу в альма-матер и в 1936-м стал командиром пулемётной роты.

В 1940 году Маргелов был назначен сначала помкомандира полка в 122-й дивизии, а затем — командиром 15-го отдельного дисциплинарного батальона Ленинградского военного округа.

На фронтах Великой Отечественной

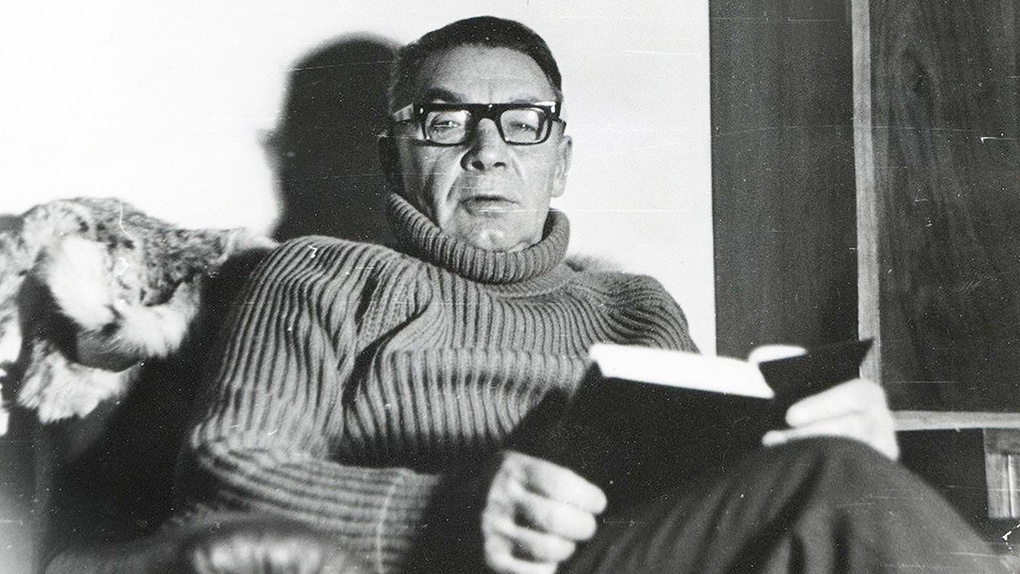

Василий Филиппович Маргелов

После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз Василий Маргелов был повышен в должности, став в 32 года командиром полка, созданного в составе 1-й дивизии народного ополчения Ленинградского фронта на основе всё того же 15-го дисбата.

А уже в ноябре 1941-го молодой командир получил новое назначение — он возглавил 1-й Особый лыжный полк моряков Краснознамённого Балтийского флота. Личный состав подразделения в количестве 1,2 тыс. человек был набран из числа добровольцев. В конце ноября 1941-го полк понёс значительные потери на Ладоге, Маргелов был тяжело ранен. Как выяснилось впоследствии, гитлеровские офицеры в своих донесениях называли маргеловцев военной элитой, а также отмечали их упорство и нежелание сдаваться в плен. Историки пишут, что в память о подвигах моряков, которыми он командовал в 1941-м, Маргелов добился права носить тельняшки и для бойцов ВДВ.

Василий Маргелов с советскими солдатами во время Великой Отечественной войны

На Параде Победы в Москве генерал-майор Маргелов был комбатом сводного полка 2-го Украинского фронта.

Во главе ВДВ

Ещё в 1930-е годы Советский Союз оказался в авангарде создания парашютно-десантных подразделений. Идеи американского командования провести воздушный десант в Европе во время Первой мировой войны так и не были реализованы. Экспериментальное десантирование военнослужащих в индивидуальном порядке и в небольших группах проводилось в США, Италии и странах Латинской Америки, однако широкого практического применения всё это так и не получило.

При этом в СССР ещё в 1929 году был совершён первый посадочный десант с дальнейшим боевым применением доставленных по воздуху красноармейцев против отряда басмачей в Таджикистане. 2 августа 1930-го парашютный десант был высажен под Воронежем, а в 1935-м под Киевом в ходе массовых учений были сброшены сразу 1188 десантников. В составе РККА сначала формировались авиадесантные отряды, а затем — батальоны и бригады.

Василий Маргелов с советскими десантниками

В 1941-м в СССР развернули уже пять воздушно-десантных корпусов и ввели должность командующего ВДВ, фактически выделив их в отдельный род войск. Зимой и весной 1942 года десантники хорошо зарекомендовали себя в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции. Несколько десантных бригад совместно с подразделениями 1-го кавалерийского гвардейского корпуса, действуя в тылу противника, сковали семь гитлеровских дивизий.

Массовые десанты применялись при форсировании Днепра, а также на Дальнем Востоке в ходе войны с Японией. Однако с единой стратегией и тактикой применения новых воздушно-десантных войск советское командование достаточно долго не могло определиться. Десантные подразделения постоянно переформировывали и меняли их структуру. Они оказывались то отдельной армией, замыкающейся на Ставку, то управлением в подчинении Военно-воздушных сил. В 1946 году их вывели из состава ВВС и включили в Сухопутные войска, подчинив непосредственно министру и объявив резервом Верховного главнокомандования.

ВДВ СССР Василий Маргелов возглавлял рекордные 23 года — вплоть до 1979-го (за исключением двухлетнего перерыва в 1959—1961 годах, когда он занимал должность первого заместителя командующего). В 1967 году ему было присвоено воинское звание генерала армии.

По словам экспертов, в ВДВ Маргелов провёл колоссальную работу.

Сыновья Василия Маргелова

По словам экспертов, десантирование боевых машин с экипажами давало возможность вводить части ВДВ в бой всего через 22 минуты. В условиях холодной войны, когда перед десантниками могла быть поставлена задача по уничтожению пусковых установок ядерного оружия противника, такая оперативность была крайне важна. С учётом того, что советские воздушно-десантные войска стали самыми массовыми в мире, их мобильность создавала широкие возможности для манёвра против любого потенциального противника.

В возрасте 65 лет командующий в последний раз прыгнул с парашютом — в общей сложности таких прыжков в его жизни было более 60. В 70 лет Василий Маргелов стал одним из генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Кроме того, он возглавлял государственную экзаменационную комиссию в Рязанском воздушно-десантном училище.

Ушёл из жизни Василий Маргелов в 1990 году. Пятеро сыновей легендарного генерала связали свою судьбу с армией — службой в ВДВ и разведке, а также работой на оборонных предприятиях.

Памятники Маргелову установлены в разных городах бывшего СССР. Его имя носят улицы и учебные заведения, самое знаменитое из которых — Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

«Василий Маргелов — уникальная личность. Нужно было иметь настоящий талант, чтобы сделать ВДВ востребованными не только с военной, но и с общественной точки зрения. И ему это удалось: воздушно-десантные войска стали чрезвычайно популярны в народе, молодые люди мечтали служить в них.

По его мнению, Василий Маргелов до сих пор является вдохновляющим примером для всех российских десантников.

Читайте также: