Всеобщая воинская обязанность как способ укомплектования армии впервые введена в ходе реформ

Обновлено: 28.06.2024

Воинская обязанность — обязанность граждан с оружием в руках защищать государство и нести военную службу в рядах вооружённых сил. [1] [2] , а также право исполнять конституционный долг по защите Отечества.

Из воинской обязанности необходимо вытекает военная служба граждан во время войны. Но во многих государствах существует воинская повинность, предполагающая несение службы, как в военное, так и в мирное время.

Содержание

История

Древний мир

Изначально военное дело была уделом аристократии. Но в периоды расцвета древних государств, которые сопровождались захватническими войнами, вводилась рекрутская повинность широких слоёв населения, позволявшая набирать и пополнять необходимые для походов большие армии. В частности, рекрутские наборы существовали в Древнем Египте в эпоху Нового Царства (II тысячелетие до н. э.) [3] , в Ассирии, ведшей частые войны в I тысячелетии до н. э. [4]

Античность

В Древней Греции

В большинстве полисов гражданин проходил военную подготовку с 18 до 20 лет, проводя 2 года в отрядах пограничной стражи, в дальнейшем же лишь участвовал в ополчении во время походов. [5] К примеру, в Афинах, служить в армии были обязаны все граждане в возрасте от 17 до 59 лет. Из них к активным боевым действиям привлекалась примерно половина, так как те, кому не исполнилось 19 лет, и ветераны несли гарнизонную службу. [6]

Из всех древнегреческих полисов, развитие которых шло примерно по одному пути, выделяется Спарта. В Спарте граждане были освобождены от всех занятий, кроме войны, начиная с 7 лет получали военную подготовку и в течение всей жизни находились под оружием. [5]

После Пелопонесской войны, в обстановке затяжных войн полисов за гегемонию, участие граждан в ополчении стало излишне обременительным и произошло массовое обращение к услугам наёмников. Войны зачастую ведутся исключительно наёмными армиями, ополчение созывается лишь при вторжении неприятеля на территорию полиса.

В Древнем Риме

В Древнем Риме военная служба также являлась обязанностью гражданина.

Со времен Сервия Туллия все граждане — собственники недвижимого имущества были обязаны с 17 лет нести военную службу. Пролетарии, в соответствии с конституцией Сервия Туллия, не несли строевой службы, рабы в армию вообще не допускались. [7]

Во II в. до н. э. Гай Марий, дабы собрать войско на Югуртинскую войну, либерализовал набор в армию; в результате марианских реформ призыву подлежали граждане, не имеющие недвижимой собственности, срок службы в армии составил 25 лет, отслужившим ветеранам полагался земельный надел, в римскую армию могли вступать неграждане, которые по окончании срока службы автоматически получали римское гражданство.

При Цезаре и Помпее, в I в. до н. э. римская армия стала комплектоваться на добровольной основе.

Средние века

Средневековые монархи распоряжались королевским остом — ополчением вассалов, созываемым исключительно на случай войны. Теоретически каждый вассал и даже каждый подданный был обязан службой в осте королю как сюзерену. Но обычай быстро свел эту обязанность до ничтожной малости. Вассалы приводили в королевский ост не более десятой части рыцарей, которыми могли располагать в частных войнах, коммуны присылали ограниченное число сержантов. Кроме того, служба рыцарей почти по всем обычаям была ограничена сорока днями, пехота служила не более трех месяцев. Чтобы ост мог вести боевые действия дольше шести недель, ему приходилось платить жалованье. [8]

Русская специфика заключается в том, что помимо дворян было и другое военнообязанное сословие — казаки.

Новое время

Новая страница в истории воинской обязанности началась во время Тридцатилетней войны. В начале XVII века Швеция первой из европейских государств приступила к комплектованию вооружённых сил рекрутами и добилась значительных успехов в борьбе с наёмными вооружёнными силами других государств. Рекрутская повинность явилась предпосылкой дальнейшей агрессивной экспансии Швеции в XVII веке. [9]

XIX век

XX век

В начале XX века индустриально развитые государства планировали военное строительство, предполагая, что будущие конфликты будут решены с материальными и человеческими запасами, накопленными в мирное время. Однако Первая мировая война быстро съела накопленные резервы, а увеличившиеся в XX веке возможности оборонной промышленности позволили наладить выпуск большого числа военной продукции, в том числе используя малоквалифицированный труд. Это привело к массовым мобилизациям в странах-участницах, так Германия уже в самом начале войны призвала в ряды вооружённых сил 3,8 млн из 67 млн населения на 1914 год, Россия — 5,3 млн из 173 млн общего населения.

По итогам Версальского мира Германия, как проигравшая страна, не имела права проводить набор в вооружённые силы на призывной основе; всеобщая воинская повинность была возобновлена 16 марта 1935 года на основе контрактной службы — рейхсвера.

Вторая мировая война, как и Первая Мировая, отличалась большим размахом, относительной дешевизной военной продукции и, следовательно, обширными мобилизациями. После войны Организация Варшавского договора в военном планировании придерживалась советского опыта и основную ставку делала на обучение во время срочной службы большого числа призывников, дабы мобилизовать большие подразделения на случай войны; европейские страны — члены НАТО, имея перспективу войны с массовыми вооружёнными силами на своей территории, комплектовали свои вооружённые силы также на основе всеобщей воинской повинности.

Британцы! Вы нужны (Лорду Китченеру)! Вступайте в армию своей Родины! Боже, храни короля. (Плакат 1-ой мировой войны)

Новые имена в канадской истории. А ты среди них? Запишись!

Ты мне нужен — для Армии США! Пора записаться!

Будущее

В современном обществе наметилась тенденция усложнения военных профессий и военного имущества, вместе с некоторым затиханием военных конфликтов это понижает вероятность масштабных конфликтов. Многие страны (в основном, члены НАТО) в военном планировании предполагают в основном краткосрочные конфликты, в ходе которых поставленные задачи могут быть решены материальными и людскими резервами, накопленными в мирное время. Эти государства могут и отказываются от воинской повинности в мирное время, а некоторые и от воинской обязанности. В то же время страны, которые видят перед собой перспективу длительного или интенсивного конфликта (Россия, Греция, Турция, Израиль, КНДР), намерены сохранять воинскую обязанность и даже комплектование вооружённых сил на призывной основе.

Воинская обязанность в России

Извлечение из устава о воинской повинности, 1884 год, оборотная сторона свидетельства о явке к исполнению воинской повинности 1884 года.

Имперский период

Петр I впервые основал постоянную армию на обязательной службе дворян и сборе даточных людей, так называемых рекрутов. Мало-помалу, от повинности были освобождены — сперва дворяне (1762 год), затем купечество, почётные граждане, духовное сословие, так что тяжесть её лежала, наконец, исключительно на крестьянах и мещанах. Срок службы обычно составлял 25 лет.

Советский период

Первоначально служба в Красной армии была объявлена добровольной. Необходимость сохранить власть в ходе разгоравшейся Гражданской войны уже в 1918 году привела большевиков к решению о восстановлении воинской обязанности на контролируемой ими территории.

Всеобщая воинская обязанность, установленная советским законодательством после гражданской войны, проистекала из конституционного положения, определяющего, что защита Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР, а военная служба в рядах ВС СССР — почётная обязанность советских граждан (ст. 62 и 63 Конституции СССР). Законодательство о всеобщей воинской обязанности прошло в своём развитии несколько этапов. Отражая потребности укрепления обороны страны, оно развивалось от добровольчества к обязательной военной службе и от неё — ко всеобщей воинской обязанности.

Всеобщая воинская обязанность характеризовалась следующими основными чертами:

- она распространялась лишь на советских граждан;

- после 1939 года являлась всеобщей: призыву на военную службу подлежали все мужчины — граждане СССР; не призывались лишь лица, отбывающие уголовное наказание, и лица, в отношении которых велось следствие или уголовное дело рассматривалось судом (в соответствии с принятым в 1925 году Законом об обязательной военной службе в армию не призывают детей бывших дворян, купцов, офицеров старой армии, священников, фабрикантов, казаков, раскулаченных. Призыв в армию детей казаков был разрешен в 1935 году);

- являлась личной и равной для всех: не допускалась замена призывника другим лицом: за уклонение от призыва или от выполнения обязанностей военной службы виновные несли уголовную ответственность;

- имела ограничения во времени: законом точно были установлены сроки действительной военной службы, количество и продолжительность учебных сборов и предельный возраст состояния в запасе;

Воинская обязанность по советскому законодательству осуществлялась в следующих основных формах:

- служба в рядах ВС СССР в течение установленных законом сроков;

- работа и служба в качестве военных строителей;

- прохождение учебных, поверочных сборов и переподготовки в период состояния в запасе ВС СССР;

Исполнением всеобщей воинской обязанности являлось также предварительная подготовка (военно-патриотическое воспитание, начальная военная подготовка (НВП), подготовка специалистов для ВС, повышение общей грамотности, проведение лечебно-оздоровительных мероприятий и физическая закалка молодёжи) к военной службе:

- прохождение учащимися в средних школах, а другими гражданами — на производстве НВП, включая подготовку по гражданской обороне, с учащейся молодёжью в общеобразовательных школах (начиная с 9-го класса), в средних специальных учебных заведениях (ССУЗ), и в учебных заведениях системы профессионально-технического образования (СПТО) штатными военными руководителями. Юноши, не обучавшиеся в дневных (очных) учебных заведениях НВП, проходили на учебных пунктах, создаваемых (при наличии 15 и более юношей, обязанных проходить НВП) на предприятиях, в организациях и колхозах; Программа НВП включала в себя ознакомление молодёжи с назначением Советских ВС и их характером, с обязанностями военной службы, основными требованиями военной присяги и воинских уставов. Руководители предприятий, учреждений, колхозов и учебных заведений несли ответственность за то, чтобы НВП были охвачены все юноши допризывных и призывных возрастов.

- приобретение военных специальностей в учебных организациях СПТО — профтехучилищах и в организациях Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), предназначалась для обеспечения постоянной и высокой боеготовности ВС, являлась заблаговременной и предусматривала подготовку специалистов (водителей автомобилей, электромехаников, связистов, парашютистов и других) из числа юношей, достигших 17-летнего возраста. В городах производилась без отрыва от производства. При этом на период сдачи экзаменов обучающимся юношам предоставлялся оплачиваемый отпуск на 7—15 рабочих дней. В сельской местности производилась с отрывом от производства на сборах в осенне-зимний период. За призывниками в этих случаях сохранялись места работы, занимаемая должность и выплачивалось 50 % среднего заработка. Оплачивались также расходы по найму жилого помещения и проезду к месту учёбы и обратно;

- изучение военного дела и приобретение офицерской специальности студентами высших учебных заведений (ВУЗ) и ССУЗ, занимавшихся по программам подготовки офицеров запаса;

- соблюдение правил воинского учёта и иных воинских обязанностей призывниками и всеми гражданами, состоящими в запасе ВС СССР.

Законом были определёны: — единый призывной возраст для всех советских граждан — 18 лет;

Срок действительной военной службы (срочная военная служба солдат и матросов, сержантов и старшин) в 2—3 года;

Отсрочка от призыва могла быть предоставлена по трём основаниям: а) по состоянию здоровья — предоставлялась призывникам, признанным временно негодными к военной службе по болезни (ст. 36 Закона); б) по семейному положению (ст. 34 Закона); в) для продолжения образования (ст. 35 Закона).

Федеральный период

Распространенность воинской обязанности в мире

* Зелёный : Нет вооруженных сил (Гаити, Гренландия, Исландия, Коста-Рика, Панама)

* Синий : Нет воинского призыва

* Оранжевый : Воинский призыв планируется отменить в ближайшее время (Грузия, Украина)

* Красный : Есть воинский призыв

* Серый : Нет информации

Страны, в которых существует обязательный призыв на военную службу

— граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет—

— призванных после 01 января 2008 г. — 12 месяцев

Возможна замена военной службы альтернативной, но срок альтернативной гражданской службы дольше (18 или 21 месяц), и право на замену надо обосновать.

Срок обязательной военной службы в Воздушных Силах (объединённые Военно-Воздушные силы и Противовоздушная оборона), Сухопутных войсках, Военно-морских силах с сентября 2005 года составляет 12 месяцев, для призывников с высшим образованием — 9 месяцев. В Военно-Морском Флоте — 18 и 12 месяцев соответственно.

Планировалась полная отмена воинской повинности и перевод армии на контрактную основу до 2011 года. В 2009 году министр обороны оценил реальность перехода не ранее 2016 года.

Перед внеочередными парламентскими выборами, прошедшими 30 сентября 2007 года, лидер одного из победивших блоков Юлия Тимошенко высказала намерение отменить воинскую повинность уже с 1 января 2008 года. Однако другие участники правящей коалиции сочли это намерение нереальным и оно не было реализовано. Вопрос о том, когда именно отменить воинскую повинность, фигурировал также в программах некоторых кандидатов во время президентских выборов 2010 года. Наиболее поздний из называвшихся сроков — 2016 год. Кроме того, по крайней мере один кандидат высказывался за сохранение воинской повинности. Хотя в политических кругах Украины доминирует тенденция стремиться к её отмене, но пока что не ясно, когда именно это произойдёт.

Лица с высшим образованием — 12 месяцев, без высшего образования — 18 месяцев. При успешном окончании программы подготовки младших командиров (1 год военной кафедры) — 6 месяцев. Лица, окончившие программу подготовки офицеров (2 года военной кафедры) направляются в запас. Законодательно предусмотрена возможность привлечения офицеров из запаса на службу на срок до 3 лет. Возможно прохождение службы в резерве.

До 3 лет.Призыву подлежат лица как мужского так и женского пола.Однако существует также ряд ограничений для призыва в армию по религиозным причинам

-

— Корейская Народно-Демократическая Республика. Призыву подвергаются граждане по достижении 17 лет. Срок срочной службы призывника:

- в сухопутных войсках — 5-12 лет.

- в войсках ВВС и ПВО — 3-4 года.

- в ВМФ — 5-10 лет.

Страны, в которых действует добровольная служба в армии

В последние десятилетия во многих странах наблюдается тенденция к отказу от воинского призыва (если таковой имелся). В числе стран, отказавшихся от воинского призыва:

Александр II известен своими многочисленными реформами, затронувшими все стороны жизни российского общества. В 1874 году по поручению этого царя военный министр Дмитрий Милютин изменил систему призыва в отечественную армию. Формат всеобщей воинской повинности с некоторыми изменениями существовал в Советском Союзе и сохраняется и сегодня.

Военная реформа

Эпохальное для тогдашних жителей России введение всеобщей воинской повинности произошло в 1874 году. Состоялось оно в рамках масштабных реформ в армии, предпринятых в период правления императора Александра II. Этот царь взошел на престол в тот момент, когда Россия позорно проигрывала Крымскую войну, развязанную его отцом Николаем I. Александру пришлось заключить невыгодный мирный договор.

Однако настоящие последствия неудачи в очередной войне с Турцией проявились только через несколько лет. Новый царь решил разобраться в причинах фиаско. Они заключались в том числе и в устаревшей и неэффективной системе пополнения личного состава армии.

Недостатки рекрутской системы

До того как произошло введение всеобщей воинской повинности, в России существовала рекрутская повинность. Она была введена по указу Петра I в 1705 году. Важная особенность этой системы заключалась в том, что повинность распространялась не на граждан, а на общины, которые выбирали молодых мужчин, отправляемых в войско. При этом срок службы был пожизненным. Мещане, государственные крестьяне и ремесленники выбирали своих кандидатов посредством слепого жребия. Данная норма была закреплена законодательно в 1854 году.

Помещики, владевшие собственными крепостными, сами выбирали крестьян, для которых армия на всю жизнь становилась домом. Введение всеобщей воинской повинности избавило страну и от еще одной проблемы. Она заключалась в том, что юридически не существовало определенного призывного возраста. Он колебался в зависимости от региона. В конце XVIII века срок службы сократили до 25 лет, но даже такие временные рамки отрывали людей от собственного хозяйства на слишком долгий период. Семья могла остаться без кормильца, а когда тот возвращался домой, он уже был фактически недееспособен. Таким образом, возникала не только демографическая, но и экономическая проблема.

Провозглашение реформы

Когда Александр Николаевич оценил все минусы существовавших порядков, он решил поручить введение всеобщей воинской повинности главе Военного министерства Дмитрию Алексеевичу Милютину. Тот прорабатывал новое законодательство несколько лет. Разработка реформы закончилась в 1873-м. 1 января 1874 года окончательно произошло введение всеобщей воинской повинности. Дата этого события стала знаковой для современников.

Рекрутская система отменялась. Теперь призыву подлежали все мужчины, которые достигли 21 года. Государство не делало исключений для сословий или чинов. Таким образом, реформа затронула и дворян. Инициатор введения всеобщей воинской повинности Александр II настаивал на том, что в новой армии не должно было быть привилегий.

Сроки службы

Основной срок службы в армии теперь составлял 6 лет (на флоте - 7 лет). Также были изменены временные рамки пребывания в запасе. Теперь они равнялись 9 годам (на флоте - 3 годам). Кроме того, формировалось новое ополчение. В него на 40 лет попадали те мужчины, которые уже отслужили фактически и в запасе. Таким образом, государство получало четкую, регламентированную и прозрачную систему пополнения войска на любой случай. Теперь, если начинался кровопролитный конфликт, армия могла не беспокоиться о приливе в свои ряды свежих сил.

Если у семьи был единственный кормилец или единственный сын, он освобождался от обязанности идти служить. Также была предусмотрена гибкая система отсрочек (например, в случае низкого благосостояния и т. д.). Период службы сокращался в зависимости от того, какое образование было у призывника. Например, если мужчина уже отучился в университете, он мог пробыть в армии всего полтора года.

Отсрочки и освобождения

Какие еще особенности имело введение всеобщей воинской повинности в России? Кроме всего прочего появились отсрочки для призывников, у которых были проблемы со здоровьем. Если по своему физическому состоянию мужчина был не способен служить, его вообще освобождали от обязанности побывать в армии. Помимо этого исключение делали еще и для служителей церкви. Люди, имевшие специфические профессии (медицинские доктора, ученики в Академии художеств), сразу зачислялись в запас без фактического пребывания в армии.

Щекотливым был национальный вопрос. Так, например, представители коренных народов Средней Азии и Кавказа вообще не служили. В то же время такие льготы в 1874 году были отменены для лопарей и некоторых других северных национальностей. Постепенно эта система менялась. Уже в 1880-е годы на службу стали призываться инородцы Томской, Тобольской и Астраханской губерний, а также Тургайской, Семипалатинской и Уральской областей.

Участки комплектования

Появились и другие новшества, которые ознаменовало введение всеобщей воинской повинности. Год реформы Дмитрия Милютина запомнился в армии тем, что теперь она стала комплектоваться согласно региональному ранжированию. Вся Российская империя была поделена на три крупных участка.

Первый из них был великорусским. Почему его так назвали? К нему отнесли территории, на которых проживало абсолютное русское большинство (выше 75 %). Объектами ранжирования стали уезды. Именно по их демографическим показателям власти решали, к какой группе отнести жителей. Второй участок включал земли, где также были малороссы (украинцы) и белорусы. Третья группа (инородческая) – это все остальные территории (в основном Средняя Азия, Кавказ, Дальний Восток).

Данная система была необходима для комплектования артиллерийских бригад и пехотных полков. Каждая такая стратегическая единица пополнялась жителям только одного участка. Делалось это для того, чтобы избежать в войсках межнациональной розни.

Реформа в системе подготовки военных кадров

Важно, что проведение военной реформы (введение всеобщей воинской повинности) сопровождалось и другими нововведениями. В частности, Александр II решил полностью изменить систему офицерского образования. Военно-учебные заведения жили по старым костным порядкам. В новых условиях всеобщего призыва они становились неэффективными и затратными.

Поэтому в этих учреждениях началась своя серьезная реформа. Ее главным проводником стал великий князь Михаил Николаевич (младший брат царя). Главные изменения можно отметить в нескольких тезисах. Во-первых, специальное воинское образование было окончательно отделено от общего. Во-вторых, был облегчен доступ к нему для мужчин, не принадлежавших к дворянскому сословию.

Новые военные образовательные учреждения

В 1862 году в России появились новые военные гимназии – средние учебные заведения, которые были аналогами гражданских реальных училищ. Еще через 14 лет были окончательно отменены все сословные цензы при поступлении в подобные учреждения.

В Санкт-Петербурге основали Александровскую академию, которая специализировалась на выпуске армейских и юридических кадров. К 1880 году количество военно-учебных заведений по всей России заметно увеличилось по сравнению с цифрами в начале правления царя-освободителя. Функционировало 6 академий, столько же училищ, 16 гимназий, 16 училищ для юнкеров и т. д.

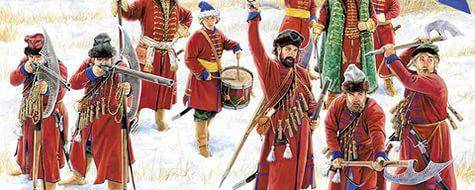

В силу историко-географических особенностей России, вопрос о формировании многочисленной армии был актуальным с древнейших времен. Сначала она комплектовалась по феодальному принципу и была нерегулярной или полурегулярной, например, как созданное в середине XVI века стрелецкое войско. Регулярная армия появилась в первой четверти XVIII века. Кратко историю воинской повинности в России и в СССР изучают в школьном курсе истории 7–11 классов.

От Петра I до Александра II

В царской России создание регулярной армии началось при Петре I с введения рекрутских наборов, а завершилось введением современной призывной системы при императоре Александре 2.

Рис. 1. Рекрутский набор.

Рекрутов в армию набирали пожизненно из представителей всех сословий, но с 1762 года от этой повинности освободили дворянство. Позднее от нее освободили детей купцов, иностранных колонистов, представителей малых народов, детей священников и другие категории населения. Иногда они платили денежный взнос. Рекрутов власти набирали по 1 со 100 душ мужского пола. Призывной возраст составлял от 20 до 35 лет. С 1793 года пожизненный срок службы был уменьшен до 25 лет, а с 1834 года — до 20 лет. Император Александр II вступил на престол в 1855 году и в первые годы своего правления сократил сроки службы до 15, а потом до 10 и до 7 лет.

Рис. 2. Император Александра II.

Переход к призывной армии

Для понимания истории вооруженных сил России следует знать, кто ввел всеобщую воинскую повинность. Военную реформу в 1860–1870-е годы провел граф Дмитрий Милютин. Он возглавлял военное министерство с 1861 по 1881 год. С января 1874 года вводилась всеобщая воинская повинность с 21 года для мужского населения, независимо от сословия. Призывники служили 6 лет в строю и 9 лет в запасе. После службы они переводились в статус ополченцев до достижения 40-летия. От службы освобождались единственные сыновья и негодные по состоянию здоровья, единственные кормильцы в семье. От воинской службы было освобождено духовенство и малые народы, а лица с высшим образованием служили меньший срок.

Численность царской армии к 1914 году достигла 1,4 млн человек, в ней появились автомобили, броневики и авиация. К концу 1916 года численность армии превысила 6 млн человек.

После Октябрьской революции большевики сначала решили сделать армию добровольной, но в 1918 году вернулись к призывной системе. Всеобщая воинская повинность с 18 лет введена с 1 сентября 1939 года. Призывники служили 2 года, а с 1949 по 1967 год — по 3 года. С 1968 года — снова по 2.

Рис. 3. Воинская повинность 1874.

Что мы узнали?

Рекрутские наборы были введены при Петре 1, а всеобщая воинская повинность — с 1874 года. Последняя была введена в результате военной реформы Дмитрия Милютина.

История России Полки иноземного строя – создание новых кратко, кто и когда при Алексее Михайловиче, определение

История России Итоги внешней политики России в 1725-1762 годах – кратко что удалось и какие задачи были решены в таблице

Период правления Александра II – это грандиозные реформы в истории Российской империи. Проводя эти реформы, император пытался побороть отставание России от передовых стран мира. Одной из самых масштабных, как по времени, так и по результатам, была военная реформа Александра 2, которую подготовил военный министр Дмитрий Милютин. В данной статье предлагается обзор ключевых направлений военной реформы, а также ее основных результатов.

Причины военной реформы Милютина

В 1853-1856 году Россия участвовала в Крымской войне против Османской империи и ее европейских союзников (Англия, Франция). Война была проиграна, а главной причиной стала отсталость Российской империи, как в военном, так и в экономическом плане.

Александр 2 понимал острую необходимость проведения реформ для обеспечения будущего империи. В 1861 году военным министром был назначен Дмитрий Милютин, участник войны на Кавказе, принимавший участие в преобразовании войск этого региона. В 1862 году министр совместно со своими подчиненными подготовили доклад для императора (именно с этого доклада фактически началась военная реформа под контролем Александра 2), в котором назывались следующие проблемы российской армии:

Суть военной реформы

Несмотря на то, что в большинстве учебников начало военной реформы Александра 2 и Милютина записывают 1861 годом – это формальность. В этом году началась подготовка России к реформе, а непосредственно первые изменения прошли только в 1862 году и продолжались вплоть до начала 1880-х годов. Большинство изменений удалось воплотить в жизнь до 1874 года. Эта реформа коснулась всех сторон жизни военных: от самой сути армии (из рекрутского во всеобщую обязанность) до нового устава и униформы.

Для понимания сути военной реформы Милютина необходимо детально рассмотреть основные изменения в армии на основе классификации реформы, которую предлагают современные историки.

Организационные изменения

Еще в 1862 году для создания единой системы управления вооружеными силами Империи на территории Первой армии (западные губернии) были созданы три военных округа: Варшавский, Киевский и Виленский. До 1874 года по всей территории Империи было создано 15 военных округов. По положению об округах от 1864 года командующий военным округом считался полноценным и единым управляющим военными делами в регионе, тем самым создавалось единое централизованное руководство военными частями (принцип единоначалия). Вместе с тем военный министр реформировал и само министерство, уменьшив штаб на 327 офицеров, чем содействовал борьбу с бюрократизацией.

Далее с 1864 по 1869 года было проведено сокращение военных частей и перевод части офицеров и солдат в резерв. Тем самым, руководители реформ планировали уменьшить затраты на армию в мирное время, а в случае начала войны иметь большой резерв подготовленных военных. На его мобилизацию уходило до 50 дней, в то время как в начале века на это могли тратить более года.

Одно из главных изменений в ходе военной реформы Александра 2 произошло в 1874 году, когда была окончательно ликвидирована система рекрутского набора, а вместо нее вводилась всеобщая воинская обязанность для мужчин. Все мужчины в возрасте 20 лет должны были проходить военную службу, срок которой был равен 6-ти годам для сухопутных войск и 7-ми годам – на флоте. Призыву не подвергались: духовенство, сектанты, инородцы Средней Азии, Кавказа, Казахстана, а также единственные сыновья и кормильцы в семье. В 1888 году призывной возраст изменили до 21 года. После того, как подданные проходили военную службу, большая часть из них пополняла запас. Срок запаса также был четко регламентирован: 9 лет для сухопутных войск и 3 года для флота.

Кроме того, были созданы Военный суд и Военная прокуратура.

Технологические нововведения

Военная реформа Александра 2 затронула не только изменения управления и системы набора. Армия Российской Империи серьезно отставала технически от лидирующих стран Европы. Именно поэтому Милютин предложил Александру 2 провести серьезную техническую модернизацию:

По мнению историков, в этой сфере был допущен один небольшой пробел: драгуновские полки так и не получили огнестрельное оружие, хотя европейские аналоги этих частей имели пистолеты. Кроме того, артиллерийские войска существовали отдельно от пехоты, что могло негативно сказываться на их совместных действиях.

Реформа военного образования

Большое внимание в военной реформе Милютин уделял образовани. Была радикально реформирована система образования для военных:

- Была создана система юнкерских училищ и военных академий.

- Создавались профессиональные гимназии с военным уклоном, выпускники которых могли продолжить обучение в юнкерских училищах.

Таким образом, военный в России становился полноценной профессией, которого обучали перед тем, как использовать в военных целях. Кроме того, благодаря обучению офицерский состав имел возможность получать образование в теории, а не непосредственно на практике.

Введение новой униформы

На протяжении с 1862 по 1874 годами было подписано 62 приказа, которые касались изменений в униформе, в частности это касалось цвета, длины и формы отдельных элементов обмундирования. Эти действия вызвали большую критику, как общественности, так и самих военных, поскольку говорилось о слабой значимости данных мероприятий для самой армии. Вообще забавынй факт, но любая военная реформа в России сводится в том числе и к изменению унифоры (достаточно вспомнить события, которые происходили в современной России несоклько лет назад).

Результаты реформы

В целом, несмотря на отдельные неточности, итоги, которые реализовала военная реформа Александра 2 имела огромный эффект на преобразование армии Российской империи. Действующая армия России сократилась на 40%, что существенно уменьшило расходы на ее содержание. Штаб министерства также уменьшили, что способствовало борьбе с бюрократией. Система военных округов помогла сделать армию более организованной и мобильной. Массовый призыв способствовал ликвидации слабого и неэффективного рекрутского набора.

Необходимость проведения военных реформ Петром I была вызвана тем, что к моменту вступления нового царя на престол (1689 г.) Россия отставала от наиболее передовых стран Западной Европы не только в экономическом, но и в военном отношении.

В основе отечественной армии в то время стояли дворянское ополчение и стрелецкое войско. Первое возникло в конце XV века и состояло из дворян, а также боярских детей, обязанных по первому требованию прибыть для несения воинской службы на своем коне, с оружием и в сопровождении холопов. Стрелецкое войско, созданное в 40-50-е годы XVI века, набиралось из посадских и сельских жителей. Поскольку для стрельцов воинская служба считалась пожизненной и наследственной, их обычно селили на казенных землях, разрешали заводить семью и заниматься промыслами. Принятые тогда условия комплектования привели в итоге к тому, что боевая готовность старых воинских формирований и уровень дисциплины в них держались на низком уровне. Осложнял задачу и тот факт, что войска были подчинены разным Приказам: дворяне — Разрядному, стрельцы — Стрелецкому. Существовал еще и Рейтарский приказ, который занимался полками нового строя, формируемыми в основном по западному образцу. Естественно, подобное разделение в управлении также оказывало отрицательное влияние на боеспособность армии.

Отсутствовал в России и регулярный военно-морской флот. Существовавшие малочисленные флотилии из некрупных парусно-гребных судов были предназначены главным образом для защиты торговых путей по Волге, Днепру, Дону, Каспию, сибирским рекам и на Белом море. Между тем многие страны Западной Европы и Ближнего Востока к тому времени уже обладали большими военно-морскими силами. Справедливости стоит сказать, что на сто лет Россия оказалась отрезанной от основных морских путей, которые ранее связывали ее с Европой. Черное море находилось в руках Турции, а Балтийское закрывала Швеция. Открытым оставалось лишь Белое море. Но оно было удалено от главных центров страны и передовых западноевропейских государств.

Для вывода державы из отсталого состояния требовалось также ликвидировать ее изоляцию от развитых западноевропейских государств. Необходимы были новые вооруженные силы, ибо старые воинские формирования оказались не в состоянии решать сложные военно-политические задачи. Да и флот державы был еще беспомощным. Петр I остро почувствовал это в ходе Азовских походов, убедивших его в необходимости немедленного проведения военных реформ, а восстание стрельцов в 1698 году окончательно разуверило в их преданности.

Поражение под Нарвой ускорило реорганизацию армии. К 1705 году на основе рекрутской системы были выработаны принципы комплектования полевых и гарнизонных войск. К первым относились полки нового строя, а в гарнизонных несли службу стрельцы и молодые солдаты, которые, закончив курс обучения, отправлялись в полевые войска. К 1707 году полевая армия насчитывала около 100 тыс. человек. Этого требовала сложная военная обстановка. Шведская армия превосходила русскую и в качестве вооружения, и в квалификации офицерских кадров, которые имели большой боевой опыт. Поэтому в начальный период Северной войны Петр I стремился к численному перевесу на полях сражений, но, одержав победу под Полтавой (1709 г.), счел возможным сократить вооруженные силы и стабилизировать армейские штаты.

В ходе создания российских вооруженных сил Петру I пришлось столкнуться с проблемами обеспечения армии оружием, боеприпасами, снаряжением, продовольствием. Поскольку имевшаяся в стране в тот период промышленность оказалась не в силах удовлетворить потребность армии, по указанию царя в Туле и Сестрорецке были выстроены крупные оружейные заводы, также заводы для производства пушек и боеприпасов создавались в центральных и южных регионах страны, на Урале и в Олонецком крае.

В конце 1708 года практически завершилось перевооружение русской армии. Пехоту укомплектовали лучшими в мире гладкоствольными ружьями, имевшими единый калибр, удобный изогнутый приклад и цельнометаллический штык. Русские ружья уступали европейским мушкетам в дальности, но при этом двукратное превосходство в скорострельности. Для гренадерских рот производились гранаты, а у каждого пехотного полка была пара трехфунтовых орудия и четыре легкие мортиры. Как видим, русская пехота могла успешно вести дальний и ближний бой, биться в штыковых атаках.

Драгуны (конница) были вооружены карабинами, длинноствольными пистолетами и палашами. Кроме того, одна из рот драгунского полка вооружалась и гранатами. В 1723 году были созданы гусарские полки, бывшие иррегулярными отрядами. Их формировали из сербов, молдаван и валахов.

В ходе петровской военной реформы была введена и единая военная форма одежды. Следует отметить, что хотя в русской армии еще в 17 веке, то есть почти на полвека раньше, чем в наиболее передовых странах Европе, каждый полк имел свою форму, она не была типовой. Это создавало трудности в управлении войсками в процессе боя, и потребовалась унификация формы. В результате для пехотинцев вводятся зеленые кафтаны и черные шляпы, для кавалеристов — синие кафтаны и черные шляпы.

Успех реорганизации армии в значительной мере зависел от качества и скорости подготовки офицерского состава. Вначале все молодые дворяне были обязаны пройти службу рядовыми солдатами в Преображенском и Семеновском гвардейских полках. После получения начального офицерского звания их направляли в войсковые части, служба в которых становилась для юных дворян пожизненной обязанностью. Однако подобная система подготовки офицерских кадров была не способна полностью удовлетворять растущие потребности в новых офицерах, и Петр I основывает ряд специализированных военных школ. В 1701 году в Москве была открыта артиллерийская школа для одновременного обучения до трехсот человек, а годом позже в Санкт-Петербурге — еще одна, аналогичного назначения. Для подготовки армейских инженерных кадров в 1708 и 1719 годах учредили две инженерные школы. В 1721 году открылись гарнизонные школы, в которых готовили унтер-офицеров. В годы царствования Петра I в России было открыто порядка 50 таких школ.

Другой формой подготовки офицеров являлись командировки молодых дворян в Европу для обучения военному делу. В новой регулярной армии была введена и единая система воинских званий, которую окончательно оформили в объявленной 24 января 1722 года Табели о рангах. Большинство воинских званий петровской эпохи просуществовало без изменений до 1917 года.

Распространенные среди западноевропейских и современных, либеральных, отечественных историков утверждения о решающей роли иноземных офицеров в петровской армии, несостоятельны. Они верны лишь для первых лет ее существования, когда русское правительство из-за недостатка собственных кадров вынуждено было активно использовать иностранцев. Но многие из них слабо знали военное дело, плохо говорили по-русски, скверно относились к солдатам. Предательство же большой группы иностранных офицеров и генералов под Нарвой вынудило Петра I принять решительные меры, чтобы начать подготовку командного состава из русских дворян. В результате армия России стала получать собственные квалифицированные офицерские кадры — пехотные, артиллерийские, инженерные. И уже в 1711 году численность иностранцев в полках удалось ограничить до трети, а к 1720 году в отечественной армии их оставались уже единицы.

Не соответствуют действительности и утверждения об устройстве русской армии по западноевропейским образцам. Петр I тщательно изучил военные организации множества стран Европы и не стал принимать ни шведскую, ни австрийскую, ни прусскую системы. Он создал свою армию, соответствующую социально-политическим условиям нашей страны того времени. Это была подлинно русская армия и по своему национальному составу, и морально-боевым качествам. Ее воины приняли все лучшее, что было свойственно предыдущим русским войскам и в целом, самому народу: стойкость, терпеливость в лишениях и беде, выносливость, способность к самопожертвованию, отвагу и смелость. Эти замечательные качества в полном объеме раскрылись в Северной войне, к концу которой русская армия стала действительно регулярной во всех аспектах: имела единый порядок комплектования и подготовки офицеров; стройную организацию и типовое вооружение; находилась полностью на содержании у государства. Позже принципы ее организации заимствовали многие западноевропейские страны.

Вскоре после Азовских походов Петр I царским указом вводит особую корабельную повинность, распространявшуюся на всех землевладельцев (светских и духовных), купцов и прочих торговых людей. К началу 1700 года было построено большинство запланированных, для Азовского флота, боевых судов. Активное строительство судов для флота велось и во время Северной войны, для которой потребовалось создания нового Балтийского флота.

Первоначально строились гребные суда, но вскоре появился и корабельный парусный флот. Парусники обладали большой мореходностью, сильной артиллерией и использовались главным образом для боя в акватории открытого моря. Флот комплектовался аналогично армии путем рекрутской повинности. Две трети судовых экипажей составляли матросы-парусники и пушкари-артиллеристы, одна треть была из морских солдат-абордажников.

Офицерские кадры формировались из молодых дворян, которых обучали в специально созданных школах. Первая мореходная школа в России была открыта в 1698 году в Азове. Она готовила моряков для Азовского флота. В 1701 года в Москве учредили Школу математических и навигационных наук, в которой через три года уже обучалось 500 дворянских детей. В 1715 году ее старшие классы переводятся в Петербург, и их выпускники стали слушателями первой Морской академии России. Одновременно с подготовкой офицеров внутри страны широко практиковалась отправка молодых дворян для изучения морского дела в Испанию, Италию, Францию, Англию и Голландию.

Реорганизация русской армии и создание отечественного военно-морского флота сопровождались реформой военного управления. До Петра I в России насчитывалось до 20 одних только военных Приказов. Помимо трех уже названных (Разрядного, Стрелецкого, Рейтарского), разными военными делами занимались Иноземский, Пушкарский, Оружейный, Бромный, Ствольный и пр. Все они не зависели один от другого, имели самостоятельные штаты, делились на столы (отделы) по названиям городов или функциональным обязанностям. Такое узковедомственное разделение не только затрудняло управление войсками, но и распыляло силы и средства. В 1711 году Петр I основал Правительствующий сенат, а при нем создали Разрядный стол и Комиссариат. Первый из них занимался комплектованием русского войска, второй заведовал финансированием и обеспечением армий продовольствием, обмундированием, амуницией и вооружением. Вопросами артиллерии заведовал, как и прежде, Приказ артиллерии, который получил особый штат в 1712 году.

Изменение претерпело и управление в самих войсках. В военный период оно осуществлялось через полевой штаб, который впоследствии трансформировался в Генеральный штаб. Основные обязанности начальника полевого штаба исполнял генерал-квартирмейстер. Эту должность, введенную в 1701 году, первым занимал князь А. Ф. Шаховской. При нем постоянно находилась военно-походная канцелярия. Придавая большое значение четкому управлению войсками, Петр I в 1711 году установил обязанности генерал-квартирмейстера и численность квартирмейстерской части. Генерал-квартирмейстеры отвечали за осмотр и описание местности и дорог, передвижение войск, организацию разведки. В их ведении были и другие штабные дела. Должности квартирмейстеров были введены также в полках, бригадах, дивизиях. Основной расчетной единицей являлся батальон, а высшей — полк. Командир полка имел штаб, куда входили три старших и восемь младших офицеров.

Строгой централизации подверглась и система управления российским военно-морским флотом. До 18 века управление им осуществлялось либо Владимирским приказом, либо по поручению отдельными лицами. В 1700 году Владимирский приказ преобразовывается в Приказ адмиралтейских дел. С началом строительства Балтийского флота руководство им Петр I возложил на губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Меншикова. В 1718 году образуется Адмиралтейская коллегия, во главе которой Петр I ставит своего талантливого сподвижника генерал-адмирала Ф.М. Апраксина. С образованием этого центрального учреждения ликвидируется путаница и дублирование в руководстве морскими и корабельными делами. Русский флот получил единое управление, которое продержалось до середины 19 века.

Читайте также: