Вид правомерного поведения основывающийся на восприятии правовых норм как наиболее целесообразных

Обновлено: 25.06.2024

Лишь воздействуя на поведение конкретных людей, право может регулировать общественные отношения. Нормативные акты предписывают гражданам совершать определенные действия или отказываться от них, в зависимости от сложившейся ситуации. В любом случае, дееспособный индивид может самостоятельно принимать решения относительно реализации своих прав и обязанностей.

Поведение человека является сознательным и волевым - это важнейшая социальная характеристика каждой личности. Определение сущности правомерного поведения, его важности и полезности, необходимо для понимания механизмов реализации нормативных актов в жизни общества.

Понятие и основные признаки правомерного поведения

Правомерное поведение – это основная разновидность поведения, соответствующего правовым нормам. Оно характеризуется как общественно необходимое, желательное и допустимое, гарантированное и охраняемое государством.

Связь правомерного поведения с интересами личности является сложной и многофакторной. В зависимости от ряда конкретных обстоятельств, правомерное поведение подразделяется на привычное, желаемое, должное или вынужденное.

В юридической науке выделяют следующие основные признаки правомерности поведения:

- соответствие правовым предписаниям;

- совпадение с требованиями нормативных актов:

- отсутствие противоречий положениям законодательства;

- защищенность правовыми нормами.

Как правило, правомерное поведение обычно. Это действия, адекватные образу жизни, полезные и необходимые для нормального функционирования общества. Положительную роль такое поведение играет и для личности, поскольку способствует защите ее законных интересов.

Основными ценностными признаками правомерного поведения являются:

- общественная полезность, которая выражается в укреплении правового государства, уровня цивилизованности общества, законности и правопорядка;

- добровольность и сознательность, поскольку многие люди ведут себя правомерно не из-за страха наказания, а в силу личных убеждений и нравственных устоев;

- массовость, ведь такое поведение распространено среди большинства населения, в противном случае общество просто перестало бы нормально функционировать.

Готовые работы на аналогичную тему

Виды правомерного поведения

По мотивам и степени социальной активности правомерное поведение подразделяют на следующие виды:

- маргинальное;

- конформистское;

- привычное;

- социально-активное.

Рассмотрим вышеперечисленные виды правомерного поведения более подробно.

1) Маргинальное поведение хоть и соответствует правовым предписаниям, но совершается из-за страха перед возможным наказанием, под влиянием государственного принуждения. Оно находится на грани антиобщественного деяния.

Человек, для которого характерно маргинальное поведение, не совершает правонарушений, поскольку осознает их нецелесообразность, руководствуясь при этом личными расчетами. Но сложные жизненные обстоятельства нередко делают людей потенциально готовыми к противоправным действиям.

2) Конформистское поведение представляет собой пассивное соблюдение личностью норм права. Человек следует закону, поскольку так принято в обществе. Подобное поведение означает гражданскую несформированность личности, которая в своих поступках руководствуется лишь желанием избежать осуждения членов своей группы или коллектива.

Правовой конформизм – это социально полезное явление, так как индивид соблюдает требования законов, пусть и подчиняясь мнению других. Но, с другой стороны, такое поведение представляет собой слепое следование действующим предписаниям, не предполагающее собственной позиции относительно необходимости и полезности реализации правовых норм.

3) Привычное поведение предполагает выбор наиболее целесообразного и практически опробованного варианта поведения. Привычки играют важную роль при становлении правомерного поведения. Здоровый консерватизм свойствен большинству людей, ведущих себя правомерно. Однако выработанные десятилетиями стандарты и устоявшиеся каноны часто становится причиной негативного восприятия неожиданных ситуаций. Человек просто не знает, как следует поступать в новых для себя обстоятельствах. Особенно остро эта проблема встает в процессе реформирования различных сфер жизни общества и государства.

4) Социально-активное поведение – наиболее высокий уровень правомерности, которая проявляется в общественно-полезной, одобряемой государством и обществом деятельности. Такое поведение характерно для людей с развитым правосознанием, глубокой убежденностью в торжестве закона, готовностью использовать все предоставленные возможности, а также руководствоваться нормами права в повседневном поведении.

Активность может проявляться в деятельности добровольных объединений, в сфере правотворчества, инициативных предложениях по общественно-значимым вопросам, противодействии нарушению законности.

По уровню социальной значимости правомерное поведение может быть:

- необходимым;

- желательным;

- допустимым.

Необходимым является и поведение, обеспечивающее реализацию прав и свобод человека.

Желательное поведение предполагает реализацию прав субъекта, которая зависит от его воли. Государство может устанавливать поощрительные санкции, стимулируя желательное поведение.

Допустимое поведение хоть и относится к правомерному, но общество в нем не заинтересовано. Например, многочисленные разводы или отказ от устройства на постоянную работу.

Кроме того, правомерное поведение можно классифицировать по сферам общественных отношений, по субъектам, по отраслям права, а также по механизмам правового регулирования.

Общественная роль правомерного поведения

Правомерное поведение способствует укреплению законности, создает основу стабильности и организованности в обществе, формирует предпосылки для его дальнейшего развития и совершенствования.

Но не всякое полезное и необходимое деяние является правомерным. В эту категорию не входят поступки людей, связанные с отношениями, которые не регулируются законами. Такие деяния могут оцениваться только нормами морали, принятыми в обществе.

Действия лиц, не обладающих дееспособностью, также не должны подвергаться правовой оценке.

Ценность правомерного поведения для общества проявляется в том, что оно составляет неотъемлемую часть цивилизованного поведения.

Цивилизованность – это общепринятое понятие, включающее в себя многие внешние проявления человеческой культуры. Содержание цивилизованного поведения зависит от того, насколько индивид следует существующим писаным и не писаным правилам, разделяет этические представления о добре и зле, справедливости и долге.

Следование субъекта права нормативным требованиям по причине глубокой личной убежденности в приоритете моральных установок – основа благополучия любого общества и государства.

Человек – существо социальное, общественное. Для удовлетворения своих потребностей и интересов он ежедневно вступает в сотни отношений с другими людьми. Причем его участие в этих отношениях может иметь различную степень социальной значимости. Своим поведением индивид может принести контрагентам как значительную пользу, так и существенный вред. В этой связи государство, будучи официальным представителем и гарантом безопасности всех членов общества, устанавливает своеобразные границы социально значимого поведения своих граждан, коллективных объединений, должностных лиц.

Следует отметить подвижность данных границ. Они весьма динамичны и изменяются под влиянием объективных и субъективных факторов. Известно, что в прошлом государственную оценку получали различного рода заклинания и ворожба, наказанию подвергались даже неодушевленные предметы, лишь недавно законодатель отказался от юридического преследования невменяемых.

Объективированную форму оценки общественно значимое поведение получает, как правило, в правовых нормах. Отражая степень важности тех или иных вариантов поведения, данная разновидность социальных норм одни поступки поощряет, другие, напротив, ограничивает или вовсе запрещает под страхом наказания за совершенные деяния.

Таким образом, оценивая поступки человека через призму права, государство декретирует два основных вида его поведения – правовое (юридически значимое) и юридически безразличное.

Специфика правового поведения отражается в его признаках:

во-первых, это социально значимое и типичное, сознательно-волевое поведение, поддающееся как внутреннему (со стороны самого субъекта), так и внешнему (со стороны органов, представляющих государство) контролю;

во-вторых, это поведение получает государственную оценку и официальное документальное закрепление в правовых предписаниях, четко и детально устанавливающих границы запрещенного и дозволенного;

в-третьих, оно влечет юридические последствия.

Итак, правомерное поведение – это такое правовое поведение, которое, во-первых, отвечает интересам общества, государства и отдельных лиц; во-вторых, соответствует требованиям правовых предписаний; в-третьих, обеспечивается государством.

Правомерное поведение находит выражение как в положительном действии, так и в положительном бездействии, когда человек воздерживается от совершения действий, опасных для той или иной социальной общности или конкретной личности.

Социальной основой правомерного поведения является единство, общность наиболее значимых интересов граждан.

В связи с особенностями отношения личности к характеру правового предписания можно выделить три основных вида правомерного поведения:

1. Поведение, основанное на восприятии правовых норм как наиболее целесообразных ориентиров поведения, соответствующих их собственным индивидуальным или групповым интересам.

3. Поведение, основанное на боязни наказания за иные варианты поведения.

Правомерное поведение становится нормой для абсолютного большинства граждан при стабильной политической обстановке. В эпоху социальных потрясений границы между правомерным и неправомерным поведением оказываются размытыми. Распространенным становится маргинальное, промежуточное поведение, выражающееся в апатии, агрессивности, неудовлетворенности сложившейся обстановкой.

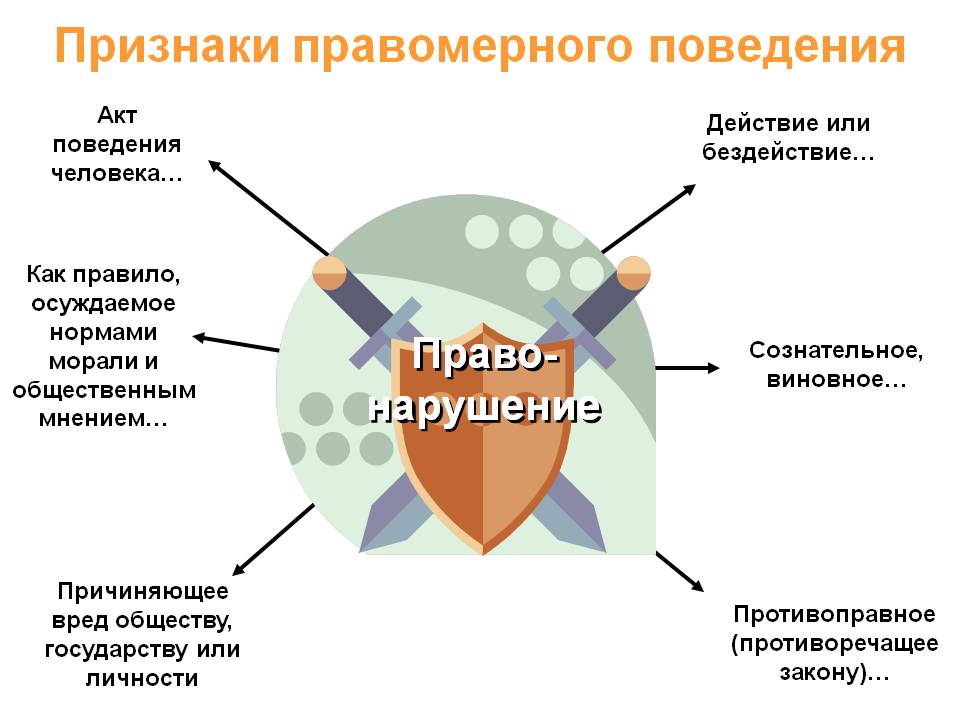

Антиподом правомерному поведению выступает поведение противоправное.

Основные черты правомерного повеления

1) В основе правомерного поведения лежит понимание людьми справедливости и полезности правовых установлений, их ответственность перед обществом и государством за свои поступки, что основано на социальной зрелости и юридической грамотности личности.

2) Общественная полезность и массовость.

3) Добровольность и сознательность.

4) Убежденность и ответственность личности в своих действиях

5) Правомерное поведение является связующим звеном между правовой нормой и тем социальным эффектом, на достижение которого рассчитана данная норма.

6) Социальная ценность правомерного поведения проявляется в том, что оно составляет органическую часть цивилизованного поведения.

Виды правомерного поведения

1) Социально-активное поведение

- активность участия в деятельности добровольных формирований (партий, массовых движений, союзов), возникших на основе общности интересов социальных групп, идейного и группового выбора личности. Эта активность ставит целью воздействовать на поддержку, функционирование или изменение государственно-правовых структур, осуществление реформ, защиту гражданских,

политических, социальных и культурных прав и свобод граждан, их участие в управлении государственными и общественными делами;

- активность участия в государственных организованных формах деятельности в сфере правотворчества и правореализации (участие в обсуждении и принятии законопроектов, участие в выборах представительных органов власти и т. д.);

- активность участия в создании и деятельности альтернативных или параллельных общественных и общественно-государственных структур (комитеты или советы общественного самоуправления по месту жительства и т. д.);

2) Привычное поведение

Человек путем проб и ошибок привыкает повторять именно те действия, за которыми следует устраивающий его результат. Правовые привычки как поведенческие регуляторы играют существенную роль в процессе становления правомерного поведения. Осознанное усвоение правовых ценностей обеспечивает высокий уровень развития личности, если исполнение требований происходит не бездумно, хотя и привычно, а со знанием дела. Негативная сторона привычки — консерватизм.

3) Конформистское поведение

Представляет собой пассивное соблюдение личностью норм права, приспособление, подчинение действий мнению окружающих. Социально-правовой конформизм признается полезным т. к. индивид, подчиняясь мнению других, соблюдает требования права и тем самым способствует реализации их в жизнь. Но

конформистское поведение не является желаемым для общества, т. к. представляет собой безоговорочное повиновение, слепое следование праву без активного отношения к нему на основании собственных оценок полезности и необходимости правовых установлений

4) Маргинальное поведение

Следование людей праву, когда их правосознание расходится с требованием правовых норм, относится к поступкам, лежащим в основе формального маргинального поведения, т. е. пограничного. Оно составляет состояние индивида, которое находится на грани антиобщественного проявления, ведущего к правонарушению, но не становится таким в силу обстоятельств. В данный промежуток времени мотивами поведения оказываются иные движущие силы — угроза возможного наказания, собственные выгоды от правомерности, боязнь осуждения со стороны коллектива и т. д. В политическом плане маргинальный человек, видя главную причину своей постоянной неудовлетворенности в общественных переменах, готов воспринимать крайние лозунги, стать на путь антисоциального поведения, впадать в агрессивность или социальную апатию.

58. Понятие и причины юридических коллизий, их виды. Способы разрешения юридических коллизий.

Под юридическими коллизиями понимаются расхождения или противоречия между отдельными нормативно-правовыми актами, регулирующими одни и те же либо смежные общественные отношения, а также противоречия, возникающие в процессе правоприменения и осуществления компетентными органами и должностными лицами своих полномочий.

Российское законодательство - сложное, многоотраслевое, иерархическое образование, в котором масса всевозможных разночтений, нестыковок, параллелизмов, несогласованностей, конфликтующих или конкурирующих норм и институтов. Будучи по своему характеру территориально обширным и федеральным, оно уже в силу этого содержит в себе возможность различных подходов к решению одних и тех же вопросов, учета национальных и региональных особенностей, интересов центра и мест.

Надо сказать, что в последние годы законодательство России существенно обновилось, увеличилось количественно, сориентировалось на рыночные отношения, но в целом все же отстает от быстротекущих общественных процессов и остается пока крайне пробельным и несовершенным. Оно носит в основном переходный характер и в связи с этим страдает такими недугами, как хаотичность, спонтанность, сумбурность. Огромную и изменчивую совокупность юридических норм приходится постоянно корректировать, приводить в соответствие с новыми реалиями, подгонять под международные стандарты.

В общем законодательном массиве одновременно действуют акты разного уровня и значения, разной юридической силы, ранга, социальной направленности, в частности, старые, союзные, и новые, российские; протекают процессы унификации и дифференциации, объединения и обособления; переплетаются вертикальные и горизонтальные связи и тенденции. Это динамически напряженная и во многом изначально противоречивая и асимметричная система.

С другой стороны, в практической жизни постоянно возникают такие "замысловатые сюжеты", которые сразу подпадают под действие ряда норм и порождают нежелательные юридические дилеммы и альтернативы. Различные нормы как бы вступают друг с другом в противоборство, пересекаясь в одной точке правового пространства и "претендуя" на регулирование одних и тех же отношений. Коллизия может выражаться также в виде правового тупика, когда нет предусмотренного законом выхода из создавшейся ситуации.

Чтобы устранить коллизию, требуются высокий профессионализм правотолкующего и правоприменяющего лица, точный анализ обстоятельств "дела", выбор единственно возможного или по крайней мере наиболее целесообразного варианта решения. Это, как правило, сложная аналитическая задача. В огромном, труднообозримом правореализационном процессе такие противоречия встречаются постоянно. До сих пор действует множество устаревших, но формально не отмененных норм.

Разумеется, противоречия можно снять (и они снимаются) путем издания новых, так называемых коллизионных норм. По меткому выражению Ю. А. Тихомирова, это - нормы-"арбитры", они составляют своего рода коллизионное право. В литературе автор убедительно обосновывает необходимость выделения такой отрасли как самостоятельной. Думается, с этим следует согласиться, поскольку условия для формирования коллизионного права действительно назрели - имеются как свой предмет (специфическая область общественных отношений), так и метод правового регулирования, т.е. два необходимых критерия (основания) для выделения любой отрасли права. Оправданна и разработка учебного курса по указанной дисциплине.

Юридические коллизии, безусловно, мешают нормальной, слаженной работе правовой системы, нередко ущемляют права граждан, сказываются на эффективности правового регулирования, состоянии законности и правопорядка, правосознании и правовой культуре общества. Они создают неудобства в правоприменительной практике, затрудняют пользование законодательством рядовыми гражданами, культивируют правовой нигилизм.

Когда на один и тот же случай приходится два, три и более противоречащих друг другу актов, то исполнитель как бы получает легальную возможность (предлог, зацепку) не исполнять ни одного. Принимаются взаимоисключающие акты, которые как бы нейтрализуют друг друга. Многие подзаконные акты зачастую становятся "надзаконными". Поэтому предупреждение, локализация этих аномалий или их устранение является важнейшей задачей юридической науки и практики.

Причины правовых коллизий носят как объективный, так и субъективный характер. К объективным, в частности, относятся: противоречивость, динамизм и изменчивость регулируемых правом общественных отношений, их скачкообразное развитие. Немаловажную роль играет также отставание ("старение", "консерватизм") права, которое в силу этого обычно не поспевает за течением реальной жизни. Здесь то и дело возникают "нештатные" ситуации, требующие государственного реагирования. Право поэтому постоянно корректируется, приводится в соответствие с новыми условиями. Вообще всякое право, как и любое другое явление, содержит в себе внутренние противоречия, выступающие источником его развития.

В результате одни нормы отпадают, другие - появляются, но, будучи вновь изданными, не всегда отменяют прежние, а действуют как бы наравне с ними. Кроме того, общественные отношения неодинаковы, и разные их виды требуют дифференцированного регулирования с применением различных методов. К тому же они более динамичны, чем законы, их опосредующие.

К субъективным причинам коллизий относятся такие, которые зависят от воли и сознания людей - политиков, законодателей, представителей власти. Это, например, низкое качество законов, пробелы в праве, непродуманность или слабая координация нормотворческой деятельности, неупорядоченность правового материала, отсутствие должной правовой культуры, юридический нигилизм, социальная напряженность, политическая борьба, конфронтация и др. Причем одни из них возникают и существуют внутри самой правовой системы - внутрисистемные, другие привносятся извне - внесистемные.

Виды юридических коллизий

Юридические коллизии не только многочисленны, но и крайне разнообразны по своему содержанию, характеру, остроте, иерархии, социальной направленности, отраслевой принадлежности, политизированности, формам выражения и способам разрешения.

1. Прежде всего, юридические коллизии можно подразделить на шесть родовых групп: 1) коллизии между нормативными актами или отдельными правовыми нормами; 2) коллизии в правотворчестве (бессистемность, дублирование, издание взаимоисключающих актов); 3) коллизии в правоприменении (разнобой в практике реализации одних и тех же предписаний, несогласованность управленческих действий); 4) коллизии полномочий и статусов государственных органов, должностных лиц, других властных структур и образований; 5) коллизии целей (когда в нормативных актах разных уровней или разных органов закладываются противоречащие друг другу, а иногда и взаимоисключающие целевые установки); 6) коллизии между национальным и международным правом.

2. Коллизии между законами и подзаконными актами. Разрешаются в пользу законов, поскольку они обладают верховенством и высшей юридической силой (ч. 2 ст. 4; ч. 3 ст. 90; ч. ч. 1 и 2 ст. 115; ч. 2 ст. 120 Конституции РФ). Последняя из указанных статей гласит: "Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа закону, принимает решение в соответствии с законом". В Гражданском кодексе РФ также записано: "В случае противоречия указа Президента Российской Федерации или постановления Правительства Российской Федерации настоящему Кодексу или иному закону применяется настоящий Кодекс или соответствующий закон" (п. 5 ст. 3). Особенность данных противоречий в том, что они носят наиболее распространенный, массовый характер и причиняют интересам государства и граждан наибольший вред. Причем общий объем подзаконных актов продолжает расти.

3. Коллизии между Конституцией и всеми иными актами, в том числе законами. Разрешаются в пользу Конституции. В ст. 15 говорится, что Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. В ч. 3 ст. 76 установлено: "Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам". Конституция - основной закон любого государства, поэтому обладает бесспорным и абсолютным приоритетом. Это - закон законов.

4. Коллизии между общефедеральными актами и актами субъектов Федерации, в том числе между конституциями и уставами. Приоритет имеют общефедеральные. В ст. 76 Конституции РФ говорится, что федеральные конституционные и иные законы, изданные в пределах ее ведения, имеют прямое действие на всей территории Федерации (ч. 1). По предметам совместного ведения издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные акты субъектов РФ (ч. 2). Вне пределов ведения РФ и совместного ведения субъекты Федерации осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных актов.

5. Коллизии между Конституцией РФ и Федеративным договором, а также двусторонними договорами между федеральным центром и отдельными территориями (таковых соглашений на сегодня уже свыше 40), равно как и расхождения между договорами самих субъектов. Разрешаются на основе положений общефедеральной Конституции (раздел 2, ч. 1, абз. 4 Конституции РФ).

6. Наконец, могут быть коллизии между национальным (внутригосударственным) и международным правом. Приоритет имеют международные нормы. В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ говорится: "Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора". Особенно это касается гуманитарной сферы.

Таковы основные и наиболее общие виды юридических коллизий, возникающих или могущих возникнуть на обширном правовом поле России. Но именно основные, а далеко не все. Более конкретных, частных, текущих, отраслевых коллизий - бесчисленное множество.

Наиболее распространенными способами разрешения юридических коллизий являются следующие:

2) принятие нового акта;

3) отмена старого;

4) внесение изменений или уточнений в действующие;

5) судебное, административное, арбитражное и третейское разбирательство;

6) систематизация законодательства, гармонизация юридических норм;

7) переговорный процесс, создание согласительных комиссий;

8) конституционное правосудие;

9) оптимизация правопонимания, взаимосвязи теории и практики;

10) международные процедуры.

На уровне практического правоприменения соответствующие органы и должностные лица при обнаружении коллизий обычно руководствуются следующими правилами:

а) если противоречат друг другу акты одного и того же органа, изданные в разное время по одному и тому же вопросу, то применяется последний по принципу, предложенному еще римскими юристами: позже изданный закон отменяет предыдущий во всем том, в чем он с ним расходится;

б) если коллизионные акты изданы одновременно, но разными органами, то применяется акт, обладающий более высокой юридической силой (например, закон и указ, указ и правительственное постановление, постановление правительства и акт отраслевого министерства); т.е. за основу берется принцип иерархии нормативных актов;

в) если расходятся общий и специальный акты одного уровня (коллизии по горизонтали), то применяется последний; если разного уровня (коллизии по вертикали), то - общий. Например, в Конституции РФ есть норма о несменяемости судей (ч. 1 ст. 121), а в Федеральном конституционном законе "О Конституционном Суде Российской Федерации" установлен определенный срок полномочий судьи Конституционного Суда (ст. 12). Действует Федеральный конституционный закон.

Юридические коллизии являются частью более широкой проблемы - конфликтологии, представляющей собой новую дисциплину и новое научное направление в отечественном правоведении и в политологии. Данная проблема ранее в нашей стране практически не исследовалась. Причины понятны. Но в постсоветский период она стала все более и более привлекать к себе внимание ученых, и сегодня можно говорить уже об определенных достижениях в разработке теории конфликтов и других противоречий, существующих в обществе.

Понятие, признаки и виды правомерного поведения

Таким образом, превалирующей является точка зрения, согласно которой правомерное поведение – это поведение, которое осуществляется в сфере правового регулирования. Такое поведение можно оценить только с позиций иных социальных норм как социально полезное или вредное, желательное или нежелательное. Если действие предусмотрено нормами права, оно должно быть правомерным, т. е. не должно противоречить правовым установкам. Следовательно, правомерное поведение охвачено правом и соответствует его параметрам (что, собственно, и вытекает из его названия).

Дискуссионным является вопрос о таком признаке, как социальная польза. Существует, например, точка зрения, согласно которой правомерное поведение – это всегда социально полезное поведение, совершаемое в интересах большинства членов общества, желательное для общества. Посредством правомерного поведения происходит претворение права в жизнь, его реализация, достижение предусмотренных им целей. Других способов реализации права не бывает. Правомерное поведение опосредует все важнейшие социальные связи, влияет на формирование характера и уровня экономических, политических и социально-культурных отношений, т. е. приносит экономическую и иную пользу, способствует всестороннему развитию личности.

Но существует и другая точка зрения, согласно которой правомерное поведение не всегда является социально полезным. По степени социальной полезности оно может быть как необходимым и желательным, так и социально допустимым.

Необходимое поведение отличается повышенной социальной значимостью (пользой). Оно необходимо в силу того, что затрагивает жизненно важные устои общества. На необходимость этого поведения государство указывает посредством нормативного закрепления различных обязанностей, возлагаемых на субъектов права. Так, к примеру, наличие в современной России армии, рядовой состав которой формируется в основном по обязательному призыву, предполагает, что для лиц мужского пола, достигших установленного законом возраста необходимым правомерным поведением считается военная служба.

Желательное поведение не имеет столь высокой значимости для государства как социально необходимое поведение, однако благоприятно влияет на функционирование и развитие социума. В силу этого государство заинтересовано в стимулировании этого вида поведения (научное и художественное творчество граждан, различные виды производственной деятельности и т. д.).

Социально допустимое поведение не затрагивает существенных интересов большинства членов общества, не приносит существенной пользы государству. Вместе с тем оно не является и социально вредным (например, широкий круг внутрисемейных отношений, отправление различных религиозных культов и т. д.).

Обобщив вышеизложенное возможно сформулировать следующее определение правомерного поведения.

Правомерное поведение – это осознанная волевая деятельность субъектов в сфере социально-правового регулирования, осуществляемая в соответствии с предписаниями правовых норм, и предполагающая достижение положительных с юридической точки зрения результатов.

Правомерное поведение может быть выражено как активными, так и пассивными деяниями субъектов права. Так, правомерным будет активное поведение субъекта, исполняющего, использующего, применяющего предписания правовых норм, а также поведение, предполагающее соблюдение закрепленных нормами права запретов.

Основным признаком правомерного поведения выступает его соответствие требованиям нормам права. При этом следует иметь в виду, что в зависимости от типа правового регулирования, применительно к содержанию конкретного правоотношения, таким соответствием будет считаться либо поведение, совпадающее с буквальным выражением требований норм права, либо поведение, не противоречащее им. В первом случае речь идѐт о полномочиях властного субъекта права, ограниченных посредством разрешительного типа правового регулирования. Во втором случае – это определение рамок правомочий невластного субъекта права в соответствие с общедозволительным типом правового регулирования.

Ряд исследователей, рассматривая в качестве признака правомерного поведения социальную полезность, тем самым выносят за рамки правомерного поведения соответствующие требованиям норм права действия, наносящие ущерб обществу. Например, болезнь командира спецподразделения вполне правомерно обосновывает его отсутствие при проведении мероприятия, в котором именно он наиболее эффективно мог бы управлять боевым коллективом. Отсутствие же командира привело к снижению уровня боевой эффективности подразделения. В итоге правомерное действие – невыход на работу по болезни повлекло общественно вредные последствия – невыполнение боевой задачи или необоснованно большое число боевых потерь.

Осуществляя классификационную характеристику правомерного поведения необходимо четко выделять критерии, по которым можно подразделять правомерное поведение на виды.

В качестве таких критериев могут выступать:

1) Характер мотивации.

Мотив – внутреннее побуждение лица к тому, чтобы вести себя правомерно. Исходя из данного критерия, правомерное поведение может быть подразделено не следующие виды:

Конформизм, представляя собой комплексное психологически-политическое явление, предполагает пассивное принятие существующего порядка вещей, господствующих мнений и т.п. Конформизм выражается также и в некритическом следовании образцу, обладающему наибольшей силой давления. Необходимость серьезного отношения к конформизму вызывается результатами исследований, проведенных С. Шехтером (Schachter), М. Шерифом (Sherif) и С. Эшем (Asch). Эти исследования убедительно показали, что уровень конформности поведения представителей любой социальной группы составляет от 30 до 70 % в зависимости от знания предмета эксперимента.

Очевидно, что психологические механизмы отбора и усвоения индивидом социальной информации зависят от целой совокупности факторов: Во-первых, индивидуально-личностных (уровень интеллекта, устойчивость самооценки, уровень самоуважения, потребность в одобрении окружающих). Во-вторых, микро-социальностных (положение человека в группе, еѐ значимости для него, степени и структуры группы). В-третьих, ситуационных (содержание задачи и заинтересованность в ней индивида, мера его компетентности, публичность принятия решения и т.п.). И, наконец, в-четвертых, общесоциальных и социокультурных (условия, существующие в обществе для развития самостоятельности, ответственности личности и т.п.).

- Законобоязненное поведение - это поведение, основанное на страхе перед наказанием

2) Затраты (времени, физических сил, финансовых средств и т.д.)

По данному критерию правомерное поведение может быть подразделяется на:

- Активное правомерное поведение – это поведение, предполагающее определенные затраты времени, физических сил, финансовых средств и т.п. Данная форма правомерного поведения проявляется в действии. Например, для реализации активного избирательного права человек должен прибыть на избирательный участок, получить избирательный бюллетень, сделать отметку в соответствующем месте бюллетеня и, наконец, опустить бюллетень в урну для голосования.

- Пассивное правомерное поведение – это поведение, выраженное в бездействии, т.е. в воздержании от реализации закрепленных в законодательстве управомочивающих предписаний либо в соблюдении запретов. Так, для реализации соблюдения запрета переходить проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, субъект не должен предпринимать никаких действий. Он должен ожидать разрешающего сигнала.

3) Связь с волей субъекта (целеполагание). Видами правомерного поведения, исходя из указанного критерия, являются:

Юридический акт – это поведение, изначально нацеленное на достижение определенного правового результата (совершение сделки, предъявление иска и т.д.).

Юридический поступок – это поведение, которое вызывает правовые последствия независимо от их предвидения субъектом (обнаружение клада, находка какой-либо вещи и т.д.).

Формы реализации. Исходя из данного критерия, правомерное поведение может быть подразделено не следующие виды:

- использование;

- исполнение;

- соблюдение; - применение.

Отрасли права, в рамках которых осуществляется поведение. По данному критерию правомерное поведение подразделяется на:

- конституционно-правовое;

- гражданско-правовое;

- административно-правовое и т. д.

- Социальная эффективность как критерий классификации предполагает выделение следующих видов правомерного поведения:

- Социально-полезное поведение, приносящее обществу и государству позитивный эффект. Например, сотрудник полиции, осуществляющий задержание преступника, выполняет важное социальное предназначение - повышение уровня безопасности общества.

- Социально-безразличное поведение, предполагающее отсутствие как позитивного, так и негативного социального эффекта. Например, реализация права на вступление в брак, права на осуществление религиозных обрядов и т.п.

- Социально-вредное правомерное поведение, наносящее ущерб устоявшемуся порядка общественных отношений вполне правомерными действиями. Здесь можно привести уже упоминавшийся выше пример о правомерности отсутствия командира спецподразделения на службе по причине болезни, что привело в итоге к невыполнению боевой задачи и незапланированным потерям среди личного состава.

Наиболее негативное значение имеет такая крайняя форма социально-вредного поведения, как маргинальное. Оно отличается направленностью на осознанное достижение негативного эффекта государственным и общественным интересам. Примером такого вида правомерного поведения может выступать уход от налогов посредством использования особых схем налоговой отчетности, соответствующих требованиям правовых предписаний.

Правовое поведение – это социальное поведение лица (его действие или бездействие) сознательно-волевого характера, которое урегулировано нормами права и влечет за собой юридические последствия. Из этого определения вытекает, что нейтральное, с юридической точки зрения, поведение не является правовым.

Признаки

Основными признаками правового поведения являются:

По количеству субъектов правовое поведение подразделяется на:

- Коллективное – совершенное группой лиц.

- Индивидуальное – совершенное единолично.

По внешним проявлениям:

- Действие – может выражаться как в форме какой-то физической деятельности, так и в письменной или устной форме (докладная, оскорбление).

- Бездействие – самый наглядный пример - неоказание медицинской помощи или оставление в опасности, т. е. ситуация, когда лицо могло сделать что-то, чтобы предотвратить наступление негативных последствий, но не сделало это. С другой стороны, бездействие может быть и социально полезным – например, отказ от участия в забастовке.

По социальной значимости:

- Социально полезное – приносящее пользу социуму, например, служба в армии.

- Социально вредное – совершаемое во вред общественности.

По юридической оценке:

- Правомерное – поведение, которое соответствует нормам права или юридическим нормам.

- Неправомерное – поведение, которое не соответствует нормам права. Может выражаться в форме преступления – действия, которое представляет опасность для социума, а также в форме проступка – социально неопасного деяния, но регулируемого нормами права, например, прогула.

Наиболее важной в этой классификации является юридическая оценка правового поведения. Стоит рассмотреть ее подробней.

Правомерное поведение

Признаками правомерного поведения являются:

- Оно всегда выступает в форме действия или бездействия.

- Оно всегда направлено на пользу общества.

- Это самое массовое поведение в правовом обществе.

- Если поведение общественности считается неправомерным, но при этом носит массовый характер, в первую очередь, пересматриваются правовые нормы на предмет правильности их применения.

Поведенческий аспект правомерного поведения

Правомерное поведение также подразделяется по поведенческому аспекту на:

По сути не важно, на чем основывается правомерное поведение субъекта, главное, чтобы оно шло на пользу обществу. Но понятно, что страх перед наказанием, к примеру, однажды может пройти, а вот внутренние убеждения не денутся никуда. Именно поэтому сейчас стараются с детских лет прививать любовь к Родине, неприятие жестокости и другие аспекты правового общества.

Но понятие правомерного поведения можно применить не только к отдельно взятому человеку, но и к, например, предприятию, т. е. к группе лиц. Правовое поведение – это поведение только между людьми. Также такое поведение можно рассматривать не только с точки зрения уголовного права. Неправомерным или правомерным оно может быть и в других сферах общественной жизни.

Нормы

Правовые нормы поведения выражаются в том, что субъект права сознательно выбирает для себя такое поведение, которое не будет противоречить юридическим, социальным и другим вышеперечисленным нормам.

На первый взгляд кажется, что эти понятия взаимоисключающие, что не всегда социальные и юридические нормы схожи между собой. Но если вдуматься, то становится понятно, что обладая определенными нравственными принципами, которые имеют социальное значение, оказывается воздействие и на соблюдение юридических норм, т. е. социальное и правовое поведение неразрывно связаны между собой.

Правила

Правовые правила поведения – это правила, которые устанавливаются государством. Делается это в зависимости от различных условий и возможных поведений общественности. Можно также выделить несколько правил правового поведения, характерных для общества. Прежде всего, это:

- Принудительность. Правовые нормы правила поведения допускают, что их исполнение добровольно. Но в случае нарушений этих правил, будут применены санкции. Например, вы вольны соблюдать либо не соблюдать уголовный кодекс, но в случае нарушения к вам будут применены санкции, которые предусмотрены за ваше нарушение.

- Социальность. Правовые правила поведения предусмотрены лишь между людьми, то есть эти правила никак не могут регулировать отношения между человеком и, например, животным.

Нормы права предлагают лишь абстрактные правила поведения, но устанавливают конкретное наказание за несоблюдение, то есть эта абстрактность формальна.

Заключение

Читайте также: