В каком году кнр заявила о своем признании россии правопреемницей ссср

Обновлено: 25.06.2024

Сами российско-китайские отношения имели место еще в эпоху расцвета сухопутной торговли между Европой и Азией вдоль Великого шелкового пути. Однако вплоть до середины XIX века взаимодействие между Россией и Китаем было весьма слабым в силу их значительной географической отдаленности друг от друга.

Более динамичными и насыщенными важными событиями российско-китайские отношения стали примерно с конца 1850-х годов. Причем с данного момента времени и вплоть до распада СССР четко выделяются два этапа двустороннего сближения, когда Россия и Китай вплотную подходили к формированию чрезвычайно тесных, союзнических отношений. Однако после каждого из этих этапов происходило резкое ухудшение двусторонних отношений.

Конец 1850-х годов – 1890-е годы:

постепенное сближение и союзные отношения

Данный этап длился около четырех десятилетий. Россия и Китай прошли путь от сотрудничества по пограничным вопросам (в конце 1850-х – начале 1860-х годов) до создания оборонительного союза (в конце 1890-х годов).

Во второй половине XIX века территория России стремительно расширялась. Вхождение в состав Российской империи Туркестана (территории современных центральноазиатских государств), а также активное освоение русскими Сибири и дальневосточных земель привело к непосредственному соприкосновению территориальных владений России и Китая. Это вызвало необходимость развития дипломатических контактов для определения границы между двумя странами.

Вскоре после этого, в 1864 году, в г.Чугучак (западный Китай) Россия и Китай подписали Чугучакский Протокол, в котором зафиксировали основные географические ориентиры российско-китайской границы (горные хребты, вершины, а также реки) от Западных Саян до Памира. Помимо этого Протокол регламентировал торговый режим на участке границы, отделявшей китайский Синьцзян от Туркестана, входившего тогда в состав Российской империи.

Сотрудничество между Россией и Китаем по пограничным вопросам, в свою очередь, послужило прологом к расширению экономических связей, а также углублению взаимодействия в военной сфере. В значительной степени этому способствовала деятельность Александра III (правил с 1881 года по 1893 год), а после его смерти (1893 год) – министра финансов России Сергея Витте (находился в должности в период 1892-1903 годов), которые были сторонниками российско-китайского сближения и активной политики России на Дальнем Востоке в целом.

Начало 1900 год – середина 1920-ых годов:

охлаждение отношений

Данный этап длился примерно два с половиной десятилетия. Причем уже в начале 1900-ых годов практически все положительные результаты двустороннего сотрудничества, достигнутые Россией и Китаем за предыдущие четыре десятилетия, оказались перечеркнутыми. Главной причиной тому стало участие России на стороне ряда западных держав в военной интервенции против Китая.

Середина 1920-х годов – конец 1950-х годов:

потепление отношений и стратегическое сближение

Данный этап имел место преимущественно в сталинский период советской эпохи российской истории и длился около трех с половиной десятилетий. Советская Россия (позже в форме СССР) и Китай прошли путь от возобновления дипломатических отношений до формирования военно-политического союза.

В 1930-е годы советско-китайские отношения продолжали динамично развиваться. Особенно это было заметно в сфере военного сотрудничества. Как и ранее (в 1890-х годах) основой этого стала обоюдная заинтересованность в противодействии военным планам Японии на Дальнем Востоке. Япония тогда проводила агрессивную внешнюю политику и претендовала на ряд дальневосточных территорий СССР и Китая. В 1930 году Япония напала на Китай, которому пришлось вести освободительную войну. СССР, рассматривая милитаристскую Японию в качестве главной угрозы своей безопасности на Дальнем Востоке, оказывал Китаю значительную экономическую и военную помощь в отражении японской агрессии. Так в 1930-ых годах СССР предоставил Китаю целевые кредиты в размере 250 млн. долларов, за счет которых Китай осуществлял в Советском Союзе массовые закупки различных видов вооружений и военной техники. В 1945 году СССР оказал Китаю прямую военную помощь, разгромив японскую армию на территории Маньчжурии (северный Китай).

Активное участие Советского Союза в освобождении Китая от японской оккупации, мощная политическая, военная и финансовая поддержка сталинским руководством китайских коммунистов во многом обеспечили приход в 1949 году к власти в стране Коммунистической Партии Китая (КПК).

После провозглашения Китайской Народной Республики (КНР) процесс советско-китайского сближения резко интенсифицировался. В немалой степени этому способствовала деятельность лидеров двух стран Иосифа Сталина и Мао-Цзе-Дуна по созданию военно-политического союза социалистических держав, основанного на идентичных государственных идеологиях. В результате, начиная с 1949 года, сотрудничество в политической, экономической, военной и других сферах развивалось особенно интенсивно.

Китай осуществлял массовые поставки на советский рынок продукции текстильной и легкой промышленности, а также некоторых видов цветных металлов (которые в СССР в то время не производились в достаточных количествах), имевших важное значение для советской промышленности.

В свою очередь, Советский Союз оказывал Китаю всестороннюю помощь в возведении целого ряда крупных промышленных предприятий и объектов энергетики, в массовой подготовке научно-технических кадров для растущих потребностей китайской экономики. Более того, СССР предоставлял КНР значительную военно-техническую поддержку, что выражалось в техническом оснащении Народно-освободительной армии Китая (НОАК), подготовке военных кадров, а также организации на территории Китая ряда военных производств.

Неким кульминационным моментом советско-китайского сближения того периода времени стало совместное участие СССР и КНР в войне на Корейском полуострове (1950-1953 годы) на стороне коммунистического правительства Северной Кореи против южно-корейской армии, поддерживаемой США и их союзниками.

Начало 1960-х – конец 1980-х годов:

острый кризис и охлаждение отношений

Данный этап длился примерно три десятилетия. Причем, также как и в начале ХХ века, отношения испортились практически моментально и многие результаты, достигнутые за предшествующий период, оказались практически перечеркнутыми. Ухудшение отношений началось еще в конце 1950-х годов, а в 1960-ых годах они перешли в стадию политической конфронтации. Особенно ярко это было заметно в идеологической сфере. Так, СССР обвинял правящую партию КНР – КПК в великодержавном шовинизме (китайском) и отходе от принципов интернационализма. Китай, в свою очередь, обвинял КПСС в ревизии марксизма и мелкобуржуазном вырождении. Отношения между КПК и КПСС были прерваны, а в конце 1960-х годов СССР и КНР стояли на грани масштабного вооруженного конфликта. Так в 1969 году развернулись локальные бои между подразделениями китайской и советской армий на острове Даманский. Данный конфликт был урегулирован срочным визитом в г.Пекин премьер-министра СССР А.Косыгина, а остров Даманский впоследствии был передан Китаю.

* * *

В целом, российско-китайские отношения имеют богатую, но крайне сложную и даже противоречивую историю, в которой этапы тесного сближения двух стран чередовались с этапами резкого ухудшения взаимоотношений.

Как представляется, сближение России и Китая в те или иные периоды во многом определялось прагматичностью мышления российской и китайской правящих элит, осознававших важность расширения сотрудничества в политической, экономической и военной сферах для продвижения долгосрочных интересов своих стран.

В то же время, когда сиюминутные, узко-национальные интересы, либо амбиции лидеров двух стран и/или идеологизация внешней политики начинали превалировать над прагматизмом и стратегическим видением общности долгосрочных интересов, то отношения между Россией и Китаем существенно ухудшались:

- разрыв союзных отношений между Российской империей и Китаем на рубеже XIX – XX веков произошел во многом по вине российского императора Николая II (правил с 1894 по 1917 годы), который, по-видимому, исходя из ошибочного понимания долгосрочных интересов России, решился в 1900 году на военную интервенцию в Китай в союзе с западными державами;

Казалось бы, что крах коммунистической идеологии и распад СССР, процессы политической и экономической трансформации в России и Китае должны были бы подвести окончательную черту под периодами конфронтационных отношений двух стран. Но так ли это на самом деле? На сегодняшний день это не представляется очевидным. Отношения между Россией и Китаем в настоящее время и в будущем также будут нести на себе отпечаток исторического прошлого.

При этом, наиболее характерной особенностью истории российско-китайских отношений является чередование периодов сближения с периодами резких и практически моментальных разрывов связей. Особенно бросается в глаза тот факт, что все периоды китайско-российского сближения с какой-то трудно объяснимой регулярностью совпадали по времени со знаковой сменой эпох в российской истории. Данные периоды начинались тогда, когда Россия, преодолевая системный кризис, проводила глубокую реформу своей внутриполитической системы и существенно меняла внешнюю политику.

Так, первое российско-китайское сближение началось, когда Россия была абсолютной монархией (Российская империя) и выходила из политического и экономического кризиса 1850-ых годов. Этот кризис был во многом вызван экспансионистской политикой Николая I (правил с 1825 по 1855 годы) в Европе. Данная политика закончилась экономическим истощением Российской империи, обострением отношений с Англией, Францией и Турцией и последующим поражением России в Крымской войне (1853-1856 года) против коалиции вышеуказанных стран. Следствием этого стало общее ослабление позиций России в тогдашней системе международных отношений. Это вынудило наследника Николая I Александра II (1855-1881 года) приступить к широким внутренним реформам и к кардинальному пересмотру внешней политики.

Нынешнее, уже третье по счету российско-китайское сближение началось фактически после распада СССР (1991 год), когда Россия в очередной раз поменяла форму своей государственности, став буржуазной федеративной республикой (РФ).

Как представляется, именно неоднозначность/противоречивость исторического наследия китайско-российских отношений во многом определяет неоднозначность современных отношений между двумя державами (фактическое отсутствие общности долгосрочных государственных интересов, а также четкого понимания места и роли друг друга в системе национальных приоритетов) и их неопределенность в будущем.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как Хрущёв сначала вооружил Китай до зубов, а затем поссорился с великой державой

Первоначально после ухода Сталина отношения СССР и Китая ещё по инерции развивались. Ещё в 1951 г. СССР стал принимать участие в развитие мирной атомной программы в Китае. В этом году между двумя странами было подписано секретное соглашение об оказании научно-технической помощи Китаю в области атомных исследований в обмен на поставки им урановой руды. В рамках этого соглашения Москва передала Пекину технологии по обогащению урана, строительству центрифуг и другие элементы производственного цикла. Но китайцы так и не смогли освоить самостоятельное производство центрифуг (на построенных советскими специалистами заводах). Их пришлось вместе с документацией завезти из Союза.

Во время визита Никиты Хрущева в Китай в октябре 1954 года Мао Цзэдун впервые обратился с просьбой помочь КНР в деле создания атомного оружия. Первоначально Хрущёв отказался помогать Китаю в деле создания ЯО, так как у китайского государства не было необходимой для этого научной и промышленной базы, и серьёзных финансовых средств, которых требовала атомная программа. Однако китайское руководство проявило настойчивость в деле создания атомного оружия (участие к Корейской войне и проблема Тайваня вызвали серьёзный конфликт с США). Хрущёв часто бросался из крайности в крайность и в итоге согласился помогать Пекину в развитии атомного проекта. В 1955 году было подписано соглашение, предусматривающее совместные геологические исследования в Китае (в Синьцзяне) и разработку урановых рудников. Это позволило выяснить, что Китай имеет хорошую урановую базу: наибольшие запасы урана располагались в Синьцзяне.

В 1956 году было заключено соглашение об оказании Москвой помощи Пекину в строительстве новых гражданских и военных объектов, среди них был и завод по производству ЯО. Пекин взял курс создание атомной бомбы и стратегических ракет (средств доставки). СССР передал китайцам огромный массив документации и оборудования, которые необходимы для создания полного производственного цикла ЯО.

Кроме того, советские специалисты построили в КНР более семи сотен полноценных заводов со всей инфраструктурой и оборудованием, 97 научно-технологических центров и 11 испытательных полигонов. В советских технических вузах по военным программам бесплатно обучили более 120 тыс. китайских студентов. Помощь Китаю в длительных командировках оказывали более 6 тыс. советских учёных, 85 тыс. разного рода технических специалистов. Только в сфере атомных исследований было задействовано около 10 тыс. советских специалистов. Многие построенные советскими специалистами и при их участии предприятия, включая авиационные комплексы в Шэньяне, Харбине, Сиане и Чэнду, танковый завод в Баотоу — завод №617 (Внутренняя Монголия) и т. д., до сих пор являются основной военно-промышленного комплекса КНР. Москва передала Пекину лицензии на производство самого широко спектра вооружений и военной техники — от средств связи до самолетов.

Таким образом, атомный проект КНР и китайская военная промышленность родились в 1950-е годы при помощи СССР. По сути, Москва создала современный по тем временам военно-промышленный комплекс КНР, способный производить практически весь спектр вооружений.

При этом Хрущёв не испытывал сомнений по поводу своих решений, хотя такой поток благодеяний, без ответных преференций со стороны Китая, был не в стратегических и национальных интересах СССР. Фактический Хрущёв на некоторое время позволил китайцам сесть на шею Советскому Союзу. Только по вопросу создания атомной подводной лодки Москва и Пекин разошлись. В 1960 году помощь со стороны Союза была свёрнута, а советские специалисты атомной отрасли отозваны из КНР.

В результате Хрущёв сначала вооружил Китай до зубов, а затем поссорился с великой державой, резко ухудшив военно-стратегические позиции СССР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это вынудило Москву создавать мощный ударный кулак на восточном стратегическом направлении, который должен был сдерживать или даже воевать с КНР. При этом Китай стал конкурентом СССР в соцблоке и странах третьего мира.

Идеологический разрыв

Кроме того, китайцы предложили советской стороне передать Китаю саркофаг с останками Сталина для его установки в мавзолее в Пекине. Причем КНР предлагала сделать это не бесплатно. К такому предложению официально присоединилась Албания. Идею поддержали, хотя и не публично, руководители Румынии, Северной Кореи и Северного Вьетнама. Поддержал их и Эрнесто Че Гевара. Хрущёвцы отказали.

В итоге отношения между Москвой и Пекином были испорчены почти вплоть до развала СССР. Только при Горбачёве началась нормализация отношений. Однако это опять же было связано с тем, что Горбачёв просто сдавал одну позицию Союза в мире за другой.

Автор: Самсонов Александр Статьи из этой серии: Хрущёвская "перестройка"

19 мая 1991 года остров Даманский на реке Уссури в Приморском крае отошел к Китаю по новому договору о границе, заключенному в Москве. Всего же Россия в начале 1990-х отдала КНР около 600 островов на реках Амур и Уссури, а также 10 км² сухопутной территории.

Ссора СССР и Китая из-за Сталина

На протяжении второй половины XX века советско-китайские отношения переживали взлеты и падения. В 1949 году СССР первым в мире признал Китайскую Народную Республику на следующий день после ее образования. До 1956 года в отношениях двух держав наблюдался расцвет. На этот период пришлось подписание Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи, а также содействие Китаю в создании новой коммунистической армии и обучении специалистов. В 1950-х СССР построил в КНР около ста крупных предприятий оборонной промышленности и поставил оружие для 60 дивизий.

Серьезный разлад между Москвой и Пекином наметился после XX съезда КПСС и развенчания культа личности Иосифа Сталина.

В неожиданной для всего мира атаке Никиты Хрущева на покойного диктатора китайцы усмотрели отсыл и к культу личности Мао Цзэдуна. Китай также опасался негативного влияния московских событий на международное коммунистическое движение. Прямым следствием доклада Хрущева китайцы сочли события в Венгрии осенью того же года. Стараясь уберечь социалистический блок от брожения, Коммунистическая партия Китая (КПК) выпустила серию хвалебных статей о Сталине. В них подчеркивалось, что заслуги вождя намного перевешивают его ошибки.

Отношения двух стран несколько улучшились после визита Хрущева в Китай и посиделок с Мао Цзэдуном у плавательного бассейна.

В 1957 году Москва и Пекин подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве: СССР предоставил Китаю техническую документацию для создания атомной бомбы.

Проблема острова Даманский

Очередное обострение, приведшее в итоге к расколу, пришлось на 1960 год. 22 апреля, в 90-ю годовщину со дня рождения Владимира Ленина, китайский лидер запустил четыре главные полемики против ревизионизма. В течение нескольких месяцев произошла серия горячих советско-китайских столкновений на коммунистических собраниях.

С осени 1960 года начались систематические нарушения границы гражданами Китая на островах рек Дальнего Востока. Пограничникам они заявляли, что находятся на китайской территории.

Советский пограничник на берегу реки Уссури в районе острова Даманский, апрель 1969 года

В.Суходольский/ТАСС

Апогеем напряженности явились пограничные конфликты на острове Даманском на реке Уссури, а также на озере Жаланашколь в 1969 году.

В ходе боев на Даманском погибли 58 советских пограничников и более 800 китайских солдат и крестьян. Вопрос о государственной принадлежности острова площадью 0,74 км² в 230 км южнее Хабаровска на десятилетия стал одной из главных проблем в отношениях СССР и Китая. Еще царское правительство смогло добиться проведения границы на реке Уссури по китайскому берегу – так Даманский стал сначала российским, а затем советским. Китайцы постоянно оспаривали права на остров, который, в общем-то, был малопригоден для сельского хозяйства, а в период паводков полностью скрывался под водой.

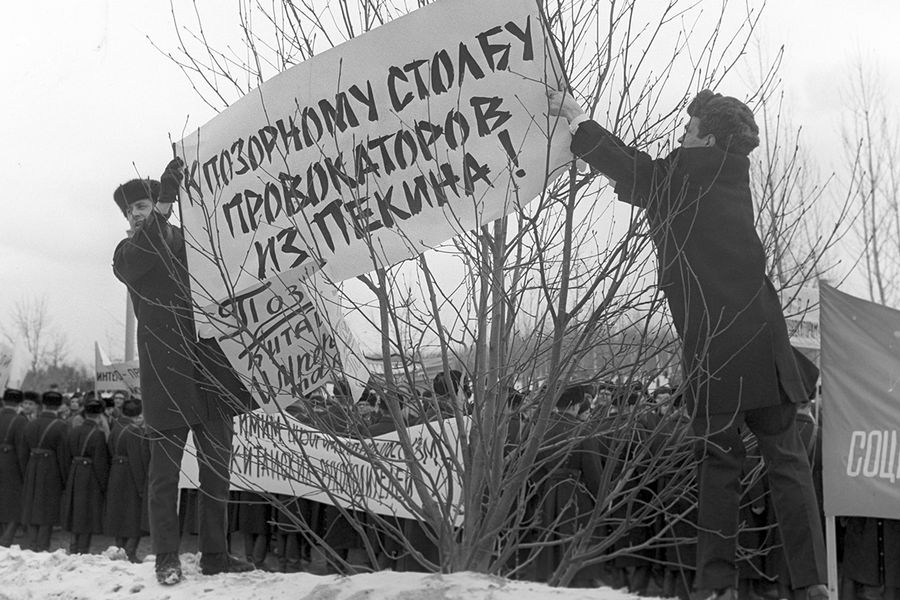

Митинг у здания посольства КНР в Москве после инцидента на советско-китайской границе на острове Даманский, март 1969 года

Условия Дэна Сяопина

Отношения Пекина и Москвы начали понемногу восстанавливаться лишь после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году и Леонида Брежнева в 1982-м.

В начале февраля 1989 года проблема Даманского была затронута во время шанхайской беседы министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе с Дэн Сяопином, который пользовался в Китае огромным влиянием. Китайский лидер подчеркнул, что Китай не будет вторгаться в другие страны и не будет никому угрожать.

Дискуссия продолжалась достаточно долго. Шеварнадзе действовал по заранее полученным директивам и был обязан защищать советскую позицию.

Итоги визита Шеварднадзе позволили конкретизировать многие важные аспекты предстоявших советско-китайских переговоров.

Студенты требовали Горбачева

С 15 по 18 мая 1989 года состоялся исторический визит генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева в Пекин. В ходе переговоров на высшем уровне стороны согласились с целесообразностью активизации переговоров о границе посредством повышения уровня их проведения.

15-19 мая 1991 года генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь нанес ответный визит в СССР. Во время его пребывания в Москве было заключено Соглашение между СССР и КНР о советско-китайской границе в ее восточной части. Границу было решено провести по фарватеру судоходных рек и середине несудоходных. Все острова, находящиеся на китайской стороне от середины главного фарватера Амура и Уссури, объявлялись принадлежащими Китаю.

Фото: ссылка

СССР – правопродолжатель Российской империи, а Российская Федерация – правопродолжатель СССР. Все они являются одним и тем же субъектом истории и международного права (Россией), только с новыми названиями, в новом социально-политическом обличии и с изменившимися границами

На вопрос, чем был распад Российской империи, а затем СССР и как соотносятся Империя, Советский Союз и современное российское государство в принципе могут быть два диаметрально противоположных ответа.

При одном варианте ответа – в 1917 г. и в 1991 г. государство исчезало, а на его месте образовались новые государства-правопреемники.

Такой ответ означает, что Российская Федерация – всего лишь один из правопреемников СССР, а Советский Союза – один из правопреемников Российской империи. В первом случае (1917 г.) их было меньше, во втором (1991 г.) – больше (прогресс).

Соответственно, правовой статус нынешней Российской Федерации ничем не отличается от статуса Молдавии или Грузии. Место РФ среди Постоянных членов Совбеза ООН в этом плане ничего не меняет – кому-то нужно было занять место СССР, вот и отдали его по общему соглашению бывших союзных республик Российской Федерации, как самому мощному в военно-политическом и экономическом плане новому государству.

Второй вариант ответа – в 1917 г. и в 1991 г. произошла радикальная социально-политическая трансформация государства, из-за которой страна утратила значительные территории, на которых возникли новые независимые государства.

При таком ответе, СССР – правопродолжатель Российской империи, а Российская Федерация – правопродолжатель СССР. Все они являются одним и тем же субъектом истории и международного права (Россией), только с новыми названиями, в новом социально-политическом обличии и с изменившимися границами.

Образно говоря, в первом случае, человек умер и его имущество, права и обязанности перешли к наследникам. Во втором случае, человек из богачей стал нищим, лишился ноги и попутно сменил фамилию. Под новой фамилией он сделал головокружительную карьеру, а затем вновь обанкротился, вдобавок потерял еще и руку и зачем-то опять сменил фамилию. Но, невзирая на все превратности судьбы, личность этого человека не изменилась, он остался самим собой.

У государства может изменяться политическая и социально-экономическая системы, название, границы, но оно продолжает существовать как один и тот же субъект истории, участник межгосударственных отношений, носитель прав и обязанностей, вытекающих из распространения на него норм международного права.

Например, французские королевства Капетингов, Каролингов, Валуа и Бурбонов, две империи и пять республик при всех различиях в формациях (феодализм, капитализм), социально-политических и экономических системах, размерах территории, – это один и тот же непрерывный субъект истории и международного права Франция.

Теперь после экскурса в область теории международного права давайте и попробуем разобраться, кем же является РФ по отношению к СССР, а СССР к Российской империи – правопреемником или правопродолжателем? С чем мы имеем дело – с тремя разными государствами на примерно одной и той же территории или с тремя различными воплощениями в жизнь одного и того же государства – России?

С такой позицией Генсека согласились и все Постоянные члены Совета Безопасности. Российская Федерация автоматически, без голосования, сменила Советский Союз в качестве Постоянного члена в Совбезе ООН и это при том, что РСФСР, в отличие от УССР и БССР, вовсе не являлась членом Организации Объединенных Наций (все остальные бывшие союзные республики прошли через процедуру приема в члены ООН). То же произошло и во всех других международных организациях, членом которых являлся Советский Союз. Тем самым международное сообщество официально признало РФ тем же субъектом международного права, что и Советский Союз.

На всех советских посольствах были подняты российские флаги, при полном согласии правительств соответствующих стран, а их послы в СССР автоматически, без переаккредитации (что крайне показательно с точки зрения дипломатического протокола), стали послами в Российской Федерации.

Среди государств, особо заявивших о признании континуитета России, были: Великобритания (Меморандум от 30 января 1992 г.), Финляндия (Протокол от 11 июля 1992 г.), Германия (Соглашение от 16 декабря 1992 г.), Япония (Декларация от 13 октября 1993 г.), Бельгия (Договор от 8 декабря 1993 г.), Испания (Договор от 12 апреля 1994 г.), Италия (Договор от 14 октября 1994 г.) и т. д.

Эту позицию Украина пытается отстаивать все последние десятилетия. Более того, ее юристы-международники уже начинают вбрасывать идеи о необходимости лишить Российскую Федерацию статуса Постоянного члена Совета безопасности ООН.

Действительно, все это в соглашениях между бывшими союзными республиками имело место быть. Но надо учитывать специфику момента их подписания и специфику их авторов, породившие многие странности в документах того времени. Помнится, Андрей Козырев, тогдашний министр иностранных дел РСФСР, а затем и РФ, в период распада СССР пытался убедить Ельцина выступить с инициативой о передаче места СССР в Совете Безопасности ООН не России, а коллективному члену - СНГ. Чего тогда только не было.

Как видим, все международное сообщество (за исключением Украины) и большинство зарубежных специалистов в области международного права признают, что Российская Федерация - тот же субъект истории и международного права, что и Советский Союз, только с радикально иной социально-политической системой, в иных границах и с новым названием. Именно это, а не решение бывших союзных республик (кто бы на них обратил внимание) обеспечило Российской Федерации место Постоянного члена Совета безопасности ООН – статус одного из столпов современного миропорядка, имеющего право вето по всем важнейшим вопросам в ООН.

Точно также мировое сообщество восприняло и образование СССР. После Октябрьской революции ни одно государство даже и не подумало ставить вопрос о признании Советского государства как вновь возникшего нового субъекта международного права. Даже государства, отказывавшиеся признавать большевиков, не сомневались, в каком именно государстве они не признают их власть - в сменившей социально-политический строй и название России.

Так, например, в телеграмме премьера Франции Р. Пуанкаре от 16 марта 1923 г. наркому Г.В. Чичерину по поводу ушедшей в Бизерту эскадры Черноморского флота сообщалось, что Франция рассматривает ее в качестве собственности российского государства, возврат которой будет возможен сразу же после официального признания Францией советского правительства.

Следует отметить и то, что те государства, которые признали правительство Советской России, не сочли для себя нужным после 1922 г. особо признавать правительство СССР. На посольствах просто поменяли таблички. Точно так, как это произошло и после 1991 г.

Признание в международном праве и в практике международных отношений Советского Союза правопродолжателем Российской империи, а Российской Федерации правопродолжателем Советского Союза автоматически означает и признание того, что современное российское государство является правопродолжателем Российской империи.

В этом отношении крайне показателен завершившийся в 2011 г. судебный процесс во Франции о праве собственности на земельный участок и Собор Св. Николая в Ницце. Константинопольский патриархат, пытаясь совершить рейдерский захват храма, основной упор делал на якобы отсутствующий континуитет России, на то что Российская империя и Советский Союз являются разными государствами, а, следовательно, Российская Федерация не имеет никаких прав на принадлежавший когда-то Российской империи Собор.

Читайте также:

- Мать белоруска отец россиянин какое гражданство у ребенка

- Какие организации стали учредителями координационного центра в 2001 году

- Прожиточный минимум легкие ноги как предупредить варикоз

- Невыполнение своих обязательств финансовым посредником например ком банком какой риск

- Обязан ли совет федерации рассматривать обращения общественных объединений