В европейском средневековом праве в отношении крестьян действовало какое право

Обновлено: 28.06.2024

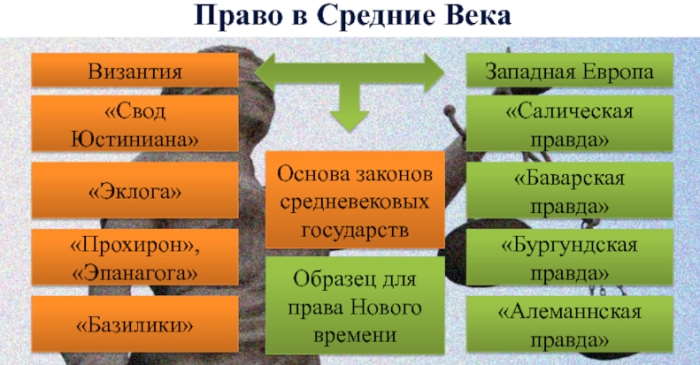

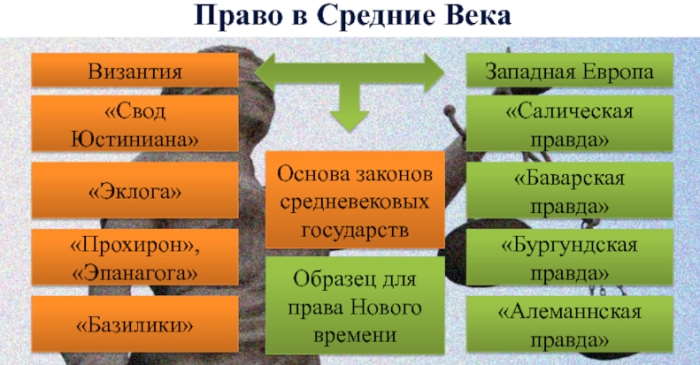

Средние века стали временем начала образования контуров будущих национальных правовых систем. Этот длительный процесс завершается в большинстве государств к Новому времени. Фундаментом для формирования европейской правовой системы стали сложившиеся многими веками традиции и обычаи племен, населяющих данную территорию.

Право средневековой Европы основано на применении двух систем – континентальной и англосаксонской.

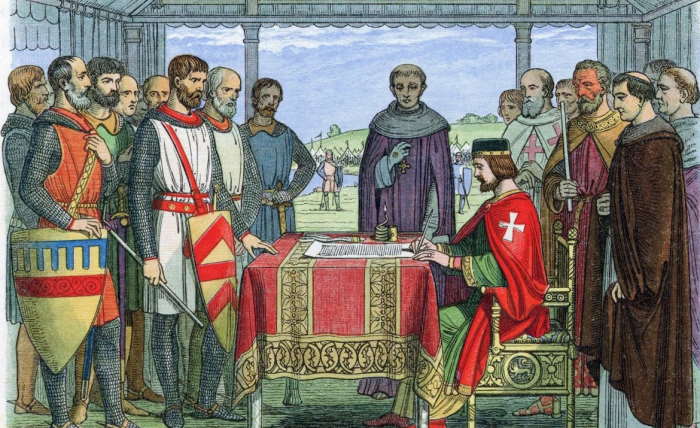

Феодальное право

На протяжении нескольких столетий создается феодальное право с региональным принципом функционирования, хотя правовые обычаи еще не фиксируются в письменном виде.

ВНИМАНИЕ! Обычаи, применявшиеся в ленном праве, регламентировали отношения между феодалами и вассалами (по другому – владельцами и пользователями наделов).

Манориальное законодательство служило регулятором отношений между собственниками-феодалами и работавшими на них крестьянами. По прошествии некоторого времени обычаи стали записываться в сводах законов, которые содержали преференции и обязательства различных слоев населения в отношениях с господами.

Городское право

Представлено уже в письменной форме. Содержалось в таких сводах правил:

СПРАВКА! Оно не дублировало положения феодального права, а выступило фундаментом для грядущего буржуазного законодательства – заложило его принципы.

Широко применялись материалы документации по международному торговому закону, морские обычаи, сформированные городами Испании, Португалии, Италии.

Таким образом были созданы единые традиции правовой системы на территории Западной Европы.

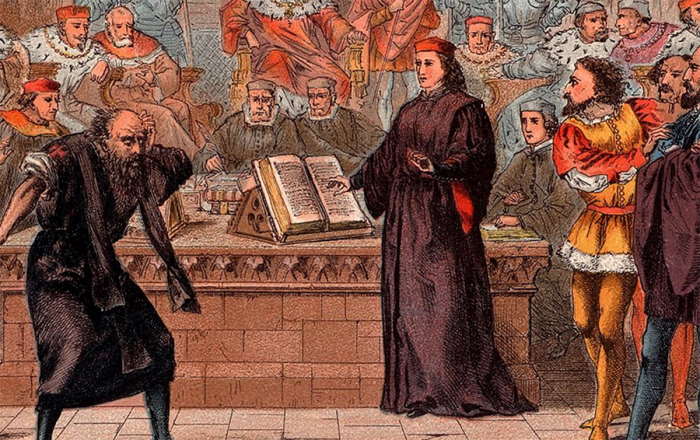

Каноническое право

Заняло особую нишу в общеевропейской культуре. Изначально представляло собой церковное право, правила поведения, сопряженные с этой сферой жизни людей. По итогам церковного раскола выделяется 2 основных направления:

Восточное направление создается под влиянием греческого православия. Имело широкое применение в Византии, некоторых государствах Юго-восточной Европы, а также на востоке. Хотя оно обладало меньшим влиянием, чем западное.

Могущество и политическая мощь римских католиков, а также папства, делает западное направление канонического права Европы в средние века универсальным для всех государств, избравших данную религию. Оно регламентировало все общественные отношения католиков касательно духовной и гражданской жизни служителей церкви и мирян.

Своими корнями уходило в античное время и передавало потомкам основные начала римского закона.

Фундаментом служат источники раннехристианской литературы – Святое письмо, Деяния Апостолов. Впоследствии церковные правовые нормы утверждались правящим лицом – императором, писаниями святых отцов, документацией Церковных Соборов, распоряжениями Папы. Кодифицированные нормы носили название декреталиев.

Папа Григорий VII вводит обязательство по изучению церковных норм в учебные программы университетов.

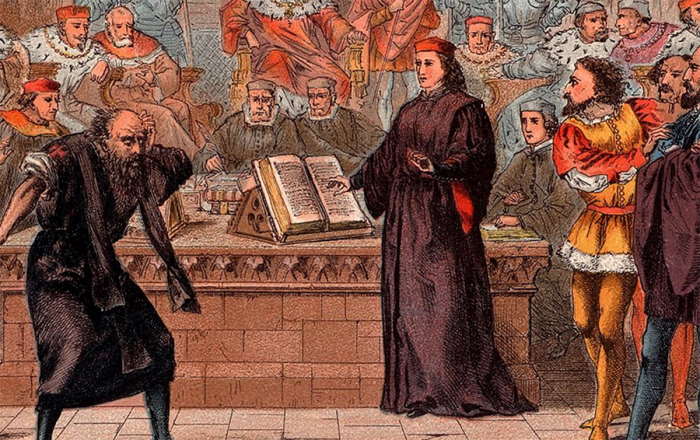

Рецепция римского права

Под термином рецепция следует понимать восприятие или усвоение. Процесс стартует в 16 веке, в эпоху Реформации. Римское законодательство содержит четкие формулировки частной собственности, торговых взаимоотношений и многих других сфер повседневной жизни социума, отдельных граждан.

Католическая церковь всячески поддерживает введение и распространение римских предписаний, поскольку видит в этом свою выгоду – методы сохранения церковного закона и легализация власти пап, ее увеличение.

В итоге рецепция признается членами императорской семьи, поскольку есть также интерес в централизованной Европе и подчинении ее единой юрисдикции. Римское право в средневековой Европе оказалось довольно выгодным в то время для сохранения и укрепления полномочий церковников и королевской власти.

Таким образом, классические правовые системы европейцев уходят корнями в глубь веков. Основные принципы были заложены в средние века и затем дополнялись, корректировались.

Средние века стали временем начала образования контуров будущих национальных правовых систем. Этот длительный процесс завершается в большинстве государств к Новому времени. Фундаментом для формирования европейской правовой системы стали сложившиеся многими веками традиции и обычаи племен, населяющих данную территорию.

Право средневековой Европы основано на применении двух систем – континентальной и англосаксонской.

Феодальное право

На протяжении нескольких столетий создается феодальное право с региональным принципом функционирования, хотя правовые обычаи еще не фиксируются в письменном виде.

ВНИМАНИЕ! Обычаи, применявшиеся в ленном праве, регламентировали отношения между феодалами и вассалами (по другому – владельцами и пользователями наделов).

Манориальное законодательство служило регулятором отношений между собственниками-феодалами и работавшими на них крестьянами. По прошествии некоторого времени обычаи стали записываться в сводах законов, которые содержали преференции и обязательства различных слоев населения в отношениях с господами.

Городское право

Представлено уже в письменной форме. Содержалось в таких сводах правил:

СПРАВКА! Оно не дублировало положения феодального права, а выступило фундаментом для грядущего буржуазного законодательства – заложило его принципы.

Широко применялись материалы документации по международному торговому закону, морские обычаи, сформированные городами Испании, Португалии, Италии.

Таким образом были созданы единые традиции правовой системы на территории Западной Европы.

Каноническое право

Заняло особую нишу в общеевропейской культуре. Изначально представляло собой церковное право, правила поведения, сопряженные с этой сферой жизни людей. По итогам церковного раскола выделяется 2 основных направления:

Восточное направление создается под влиянием греческого православия. Имело широкое применение в Византии, некоторых государствах Юго-восточной Европы, а также на востоке. Хотя оно обладало меньшим влиянием, чем западное.

Могущество и политическая мощь римских католиков, а также папства, делает западное направление канонического права Европы в средние века универсальным для всех государств, избравших данную религию. Оно регламентировало все общественные отношения католиков касательно духовной и гражданской жизни служителей церкви и мирян.

Своими корнями уходило в античное время и передавало потомкам основные начала римского закона.

Фундаментом служат источники раннехристианской литературы – Святое письмо, Деяния Апостолов. Впоследствии церковные правовые нормы утверждались правящим лицом – императором, писаниями святых отцов, документацией Церковных Соборов, распоряжениями Папы. Кодифицированные нормы носили название декреталиев.

Папа Григорий VII вводит обязательство по изучению церковных норм в учебные программы университетов.

Рецепция римского права

Под термином рецепция следует понимать восприятие или усвоение. Процесс стартует в 16 веке, в эпоху Реформации. Римское законодательство содержит четкие формулировки частной собственности, торговых взаимоотношений и многих других сфер повседневной жизни социума, отдельных граждан.

Католическая церковь всячески поддерживает введение и распространение римских предписаний, поскольку видит в этом свою выгоду – методы сохранения церковного закона и легализация власти пап, ее увеличение.

В итоге рецепция признается членами императорской семьи, поскольку есть также интерес в централизованной Европе и подчинении ее единой юрисдикции. Римское право в средневековой Европе оказалось довольно выгодным в то время для сохранения и укрепления полномочий церковников и королевской власти.

Таким образом, классические правовые системы европейцев уходят корнями в глубь веков. Основные принципы были заложены в средние века и затем дополнялись, корректировались.

В 843 г. империя Карла Великого распалась, и в образовавшихся на ее территории странах (Франции, Италии и Германии) раннефеодальная монархия окончательно сменилась сеньориальной. Её черты: дробление раннефеодальных государств на десятки мелких феодальных владений (в Германии — около 300 княжеств), сведение монархической власти к минимуму и бесконечные феодальные войны. Одновременно в Западной Европе формируется классическое средневековое общество.

Самое яркое его воплощение — Франция IX —XIII вв., характерные черты социального и государственного строя которой — сословный строй и резкое ослабление королевской власти.

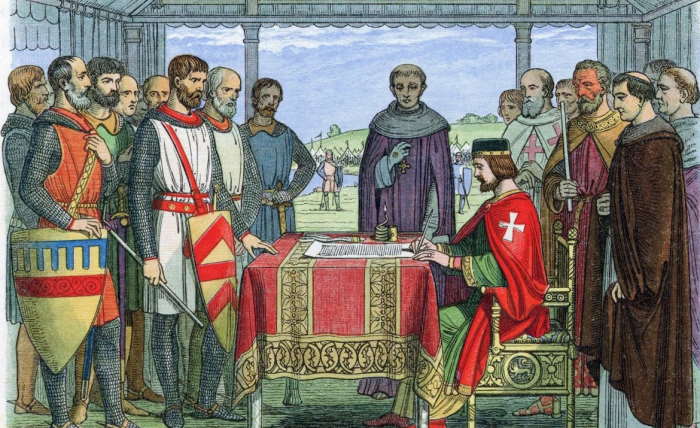

Французские сословия окончательно оформились уже в IX в. Первое сословие (духовенство) и второе сословие (дворянство) были привилегированными: их представители были освобождены от всех натуральных и денежных повинностей и телесных наказаний. Треть сословие (все остальные подданные французских королей) несло всю тяжесть феодальных повинностей и было ограничено в своих правах. При этом сословная система не совпадала с классовой структурой средневекового французского общества, формирование которой завершилось к Х веку. К этому времени бенефициарии добились превращения своих земельных владений из бенефициев (условной земельной собственности, которой они пользовались пожизненно) в феоды (наследственную земельную собственность). Юридически превращение бенефициев в феоды было оформлено в 877 г. Кьерсейским капитулярием короля Карла Лысого. В результате окончательно сформировался класс феодалов — сеньоров (господ), юридической основой которого была система вассалитета. Экономической базой вассальных отношений стала иерархическая структура земельной собственности: номинально верховным собственником всей земли считался король, а крупные феодалы (герцоги и графы), получая от него земли, становились его вассалами. При этом последние сами имели вассалов (баронов), которым жаловали земельные владения, а те в свою очередь были сеньорами для шевалье (рыцарей), своих вассалов не имевших. Основную массу третьего сословия составляли крестьяне, которые делились на сервов (крепостных) и вилланов (лично свободных крестьян, обложенных поземельными податями в пользу своих господ). После возникновения в Х в. первых французских городов (от раннесредневековых городов они отличались тем, что были не военно-административными центрами, а центрами ремесла и торговли) началось формирование верхушки третьего сословия — бюргеров (зажиточных горожан).

Однако уже в XII в. началось постепенное усиление королевской власти. В результате непрерывных войн с Англией, перехода в собственность короля выморочных земель и владений разорившихся графов расширялся королевский домен (земли, которые принадлежали королю не как главе государства, а как честному собственнику-феодалу): к началу XIII в. он вырос в пять раз.

В Англии сеньориальная монархия возникла в результате нормандского завоевания 1066 г., но у нее были некоторые особенности, отличавшие её от французской сеньориальной монархии.

Формирование сеньориальной монархии в Германии началось после распада империи Карла Великого (843), когда было создано Восточно-Франкское королевство, в Х в. получившее название Тевтонское государство, а затем королевство Германия. Первым германским королем после прекращения династии Каролингов (911) стал саксонский герцог Генрих I Птицелов. В Тевтонское государство также вошли пять герцогств, входивших раннее в империю Карла Великого (Саксония, Франкония, Швабна, Бавария и Лотарингия), а также присоединенные чуть позже французские, итальянские и славянские земли – Бургундия, Чехия, Австрия и Северная Италия. Последняя была завоевана сыном Генриха I Оттоном I (936 — 973), вторым королем Саксонской династии (919 — 1024). После того, как его армия подавила мятеж итальянских баронов, вассалов римского папы, тот короновал германского короля короной императора (962). В результате возникло самое крупное государство средневековой Западной Европы — «Священная Римская империя германской нации « (962 — 1806).

Однако власть ее императоров была ограничена могуществом курфюрстов (немецких духовных и светских князей). Их сословие сформировалось к ХIII в. и было самой мощной социальной и политической силой Германии. Уже в ХII в. князья получили право чеканить свою монету, взимать таможенные пошлины, собирать налоги, строить крепости, издавать законы, судить всех, кто жил на их земле и т. д. В результате начался процесс формирования независимых от императора княжеств, который особенно быстро шел в Восточной Германии, на завоеванных немцами славянских землях между Эльбой и Одером

При этом, в отличие от Франции и Англии, центральная власть в Германии не могла опереться на города, так как те оказались полностью подчинены курфюрстам. Последние взимали с горожан огромные подати, жестко регламентировали работу рынков и цехов, душили развитие торговли, запрещали создавать городские коммуны и союзы городов. Поэтому союз горожан с центральной властью не сложился, и она медленно, но верно теряла свои позиции в стране.

В результате в IX — XIII вв. в Германии сформулировался своеобразный государственный строй, сочетавший черты нескольких форм средневековой монархии — раннефеодальной (сильная центральная власть Х — XII вв.), сеньориальной (неуклонно растущее могущество курфюрстов и распад единого государства на практически независимые княжества) и сословно-представительной (появление в XIII в. рейхстага и ландтагов).

C конца XII в. в западной Европе начался переход от сеньориальной монархии к сословно-представительской, черты которой — усиление монархической власти и создание сословно-представительных учреждений (СПУ).

Первое европейское СПУ, кортесы королевства Леон и Кастилия в Испании (объединились в середине XII в.), было создано в 1188 г., но испанская сословно-представительная монархия имела некоторые особенности:

1. Королевская власть в Испании была слабее, чем в Англии и во Франции, т. к. в эпоху Реконкисты (освободительной войны с арабскими завоевателями в XIII — XV вв.) феодальная знать подчинила себе короля.

2. Испанские города были сильнее английских и французских, поэтому их представители играли главную роль в кортесах.

3. СПУ в Испании появились раньше, чем в других европейских странах, и играли большую роль в политической жизни страны.

1. Он контролировал введение новых налогов и государственный бюджет.

3. Английские законы стали принимать в форме биллей (общих правовых актов короля и парламента).

Во Франции формирование сословно-представительской монархии началось в XIV в. Высшим органом сословного представительства в этой стране стали Генеральные штаты, впервые созданные королем Филиппом IV Красивым (1285—1314) в 1302 г. Предшественниками этого органа были расширенные заседания королевского совета (с участием городской верхушки) и провинциальные штаты (собрания представителей сословий в провинциях). Главной особенностью Генеральных штатов стал гораздо более заметный, чем в других западно-европейских странах, сословный принцип их комплектования. Французский средневековый парламент состоял из трех палат, соответствующих трем сословиям: в первой из них заседало духовенство, во второй — дворянство, в третьей — представители верхушки третьего сословия (зажиточные горожане). При этом каждая палата независимо от числа ее депутатов имела только один голос, в связи с чем третье сословие почти всегда оказывалось в меньшинстве, т. к. депутаты от привилегированных сословий легко находили общий язык и успешно защищали свои классовые интересы (охотно давали согласие на введение новых налогов, т. к. сами были от них освобождены и проваливали все предложения третьего сословия обложить налогами духовенство и дворянство). Однако в чрезвычайных ситуациях (неудачной войны, восстания и т. п.) третьему сословию иногда удавалось укрепить свои позиции. Самой важной его победой стал Великий мартовский ордонанс 1357 г., когда депутаты третьего сословия в обмен на согласие заплатить огромный выкуп за короля Карла Доброго, взятого в плен англичанами во время Столетней войны, добились от дофина (наследника престола) ряда уступок: права Генеральных штатов собираться каждые три месяца независимо от воли короля, введения принципа неприкосновенности депутатов, запрещения феодальных войн и незаконной конфискации имущества, включения представителей Генеральных штатов в состав королевского совета и т. д. Но через полтора года борьба Генеральных штатов с дофином закончилась победой последнего: Великий мартовский ордонанс был отменен, а его авторы-депутаты казнены. Это объяснялось тем, что после того, как Генеральные штаты разрешили ввести постоянный прямой налог, ставший главным источником пополнения казны, король перестал нуждаться в этом органе. Позже он сам стал устанавливать налоги и собирать их с помощью постоянно растущего бюрократического аппарата. В результате королевская власть усилилась, что не замедлило сказаться на положении Генеральных штатов, которые с конца XV в. собирались все реже (в XVI – начале XVII вв. их созывали только 5 раз).

В Германии переход от сеньориальной монархии к сословно-представительной был незавершенным: в XIII в. появились сословно-представительные учреждения (рейхстаг и ландтаги), но это не привело к усилению императорской власти и созданию государства.

Центральным сословно-представительным учреждением в этой стране был рейхстаг (общеимперский съезд), впервые созванный императором Фридрихом II (1212—1250) в 1237 г. Он состоял из трех курий (палат) — курии курфюрстов, курии князей и курии имперских городов. Рыцари, горожане неимперских городов и крестьяне мест в этом сословно-представительном учреждении не получили. Рейхстаг созывался императором два раза в год, и в его компетенцию входил довольно широкий круг вопросов: установление мира между княжествами, организация общеимперских военных походов, отношения империи с другими государствами, в том числе объявление войны и заключение мира, территориальные изменения в составе империи и княжеств, изменения в имперском праве и т. д. Однако власть рейхстага была гораздо слабее, чем власть аналогичных учреждений в других государствах Западной Европы, а сам он был не столько органом сословного представительства, сколько органом представительства вассалов императора: курфюрсты представляли интересы своих практически независимых государств, князья — княжеств, а бургомистры имперских городов не избирались, получая места в своей курии по должности.

В семейном праве его нормы в средние века определяла и регулировала церковь. Женщины были в неравном положении с мужчинами: жена не могла распоряжаться семейной собственностью, в том числе своим приданным; муж имел право на физическое наказание жены, а мужеубийцы приговаривались к мучительной казни (во Франции и Германии их живыми закапывали в землю, в Англии — сжигали на костре). Возраст вступления в брак был низким

(12 лет для женщин, 14 лет — для мужчин). Внебрачные дети лишались гражданских прав.

4. Государство и право позднего средневековья

(XV — XVII вв.).

В XV — XVII вв. сословно-представительная монархия Западной Европы превращается в абсолютную монархию, главный признак которой – отсутствие представительных учреждений и концентрация всех 3 ветвей власти в руках монарха. Классический образец абсолютной монархии — французский абсолютизм, который сформировался в XVII в. (при кардинале Ришелье и короле Людовике XIV). Его черты:

1. Установление полного контроля центральной власти над всеми провинциями.

2. Ликвидация городского самоуправления (коммун).

3. Прекращение созыва Генеральных штатов (с 1614 г.).

Главный орган центрального управления Государственный Совет превратился в высший совещательный орган, которым король руководил лично (он не пропускал ни одного его заседания, даже когда был болен и отдавал указания советникам, лежа в постели). Другими органами центрального управления стали Совет по финансовым делам, Совет депеш (Министерство внутренних дел), Совет сторон (высшая административная инспекция и кассационный суд) и Совет по вопросам совести (ведомство по делам религии). Вакантную роль в системе центрального управления играли генеральный контролер финансов (первый министр) и четыре государственных секретаря (по военным делам, иностранным делам, морским делам и делам двора), а также канцлер (глава судебного ведомства), генеральный прокурор и генеральный адвокат.

Второй опорой французского абсолютизма после мощного бюрократического аппарата стала самая сильная в Европе регулярная армия, численностью свыше 500 тыс. солдат и офицеров (46 пехотных и 28 кавалерийских полков). Людовик XIV провел военную реформу, в ходе которой наемники-иностранцы были заменены рекрутами из низших слоев третьего сословия, в том числе уголовниками. Однако офицерские должности по-прежнему занимали только дворяне (в 1781 г. этот принцип де-юре закреплен королевским указом).

Это, однако, не означает, что Тюдоры и сменившие их в начале XVII в. Стюарты не пытались, по примеру французских Бурбонов, создать в Англии сильную абсолютную монархию. Уже на рубеже XV—XVI вв. была создана ее экономическая база (за счет перехода в руки короля земель погибших в войне 1455—1485 гг. феодалов и секуляризации в 1534 г. церковной недвижимости), и создано централизованное государство (распущены отряды феодалов, а английское право стало действовать не только в самой Англии, но и в Шотландии и Уэльсе). В итоге, как и во Франции, король сосредоточил в своих руках всю полноту власти: в 1533—1534 гг. подчинил себе церковь, в 1539 г. получил право единолично издавать ордонансы, имевшие силу законов (в XIV — XV вв. английские законы принимались только в форме биллей — совместных правовых актов короля и парламента), в 1548 г. добился от парламента право на создание регулярной армии и т. д.

Были и попытки создать аналогичные французским бюрократические учреждения, способные стать орудием неограниченной королевской власти. Главным из них стал Тайный совет, в который входили лорд-канцлер, лорд-казначей и другие высшие чиновники. Он контролировал работу всех органов центрального и местного управления, издавал правовые акты (регламенты, инструкции, манифесты, приказы и т. п.), регулировал внешнюю торговлю, управлял колониями, рассматривал некоторые судебные дела.

Другим его орудием были два чрезвычайных суда — Звездная палата и Высокая комиссия. Первая из них была создана в 1487 г. Генрихом VII и сначала была органом борьбы с мятежными феодалами, но затем превратилась в орудие расправы со всеми противниками королевской власти, широко применяя методы инквизиционного судопроизводства, чуждые до того Английской судебной системе. При Елизавете I появился второй чрезвычайный суд, Высокая комиссия, занимавшаяся борьбой с врагами англиканской церкви.

Усилился и контроль центральной власти над системой местного управления. Еще в XIV—XV вв. выборные органы (собрания городов и графств и избираемые ими коронеры и констебли), которые сохранились и в эпоху абсолютизма, были дополнены назначаемыми королем мировыми судьями, которые были наделены полицейскими и судебными полномочиями. В XVI в. практически вся полнота власти на местах была сосредоточена в руках назначаемых королем генерал-лейтенантов, которые руководили местным ополчением, полицией и мировыми судьями. Таким образом, в Англии, как и во Франции, постепенно формировалась одна из опор абсолютной монархии, мощный бюрократический аппарат в центре и на местах, но он был слабее, чем на континенте, так как его всевластие сдерживалось сохранением органов сословного представительства (парламента, собрания городов и графств, самоуправляемых церковных приходов и т. п.).

Слабее, чем во Франции, была и другая опора английского абсолютизма — вооруженные силы, особенно сухопутные. У французского короля была полумиллионная армия, у английского —

в 10 раз меньшая по численности. Впрочем, дело было не столько в количестве английских солдат, сколько в их качестве: когда английские пехотинцы начала XVII в. начинали стрелять из мушкетов, то чаще попадали друг в друга, чем в противника (таланты Робина Гуда при переходе с луков на огнестрельное оружие таинственным образом исчезли). Немногим лучше был английский военный флот, который в XVI — начале XVII вв. не мог противостоять не только голландскому флоту, господствовавшему на Атлантическом и Индийском океанах, но и берберийским пиратам (их базы были на побережье Марокко и Мавритании), которые брали на абордаж торговые суда у самых берегов Англии, а часто и высаживались на эти берега, грабя прибрежные села и поместья.

Другие особенности испанского абсолютизма:

1. Получив в результате конкисты (завоевания испанскими колонизаторами Центральной и Южной Америки в первой половине XVI в.) американское золото, королевская власть усилилась, так как уже не зависела от городов и сумела подкупить дворянство. Поэтому в XVI в. началось наступление на испанские сословно-представительные учреждения (в 1521 г. было ликвидировано городское самоуправление, в 1539 г. из кортесов вышли депутаты от духовенства и дворянства, что означало конец сословно-представительной монархии в Испании).

2. Роль кортесов, в которых после 1539 г. господствовали горожане, не только не упала, но и усилилась (в 1573—1664 гг. кортесы работали по 8 месяцев в году и санкционировали около 50% доходов испанской казны).

3. В отличие от французского и английского абсолютизма испанский абсолютизм не способствовал, а препятствовал развитию торговли и промышленности, что было результатом изгнания из Испании евреев и арабов (евреи были изгнаны из Испании в 1492 г., арабы — в 1502 г.), а также установления дворянской монополии на овцеводство, производство шерсти и внутреннюю торговлю.

4. Гораздо большую роль, чем в других европейских странах, играла бюрократия (на 5 испанцев — 1 чиновник).

5. Реакционную роль играло испанское духовенство (на 8 млн чел. населения Испании—200 тыс. священников и 100 тыс. монахов). В результате Испания, ставшая в начале XVI в. мировой сверхдержавой, к началу XIX в. превратилась в третьеразрядное государство.

В эпоху абсолютизма в Западной Европе окончательно сложились особенности средневекового уголовного права:

2. Главной целью наказания стало устрашения, поэтому казни были мучительными и публичными.

3. В XV—XVI вв. появился новый вид наказания — ссылка на галеры (с XVIII в. заменена каторжными работами в портах).

4.Тюремное заключение стало наказанием только в XVI в.

Читайте также: