В чем заключается правовая защита раненых больных и потерпевших

Обновлено: 25.06.2024

Когда в 1854 г. началась Крымская война, во франко‑британских экспедиционных войсках не было медицинской службы. Из 300 тыс. человек, которые насчитывала эта армия, 83 тыс. умерло от болезней, страдая в невообразимых условиях беспорядка.

В соответствии с нормами международного гуманитарного права все раненые, больные и лица, потерпевшие кораблекрушение, имеют право на уважение и защиту. С ними должны обращаться гуманно. Их нельзя оставлять на произвол судьбы, даже если они принадлежат к стороне противника. Между ранеными и больными не должно проводиться никакого различия по каким бы то ни было соображениям, кроме медицинских.

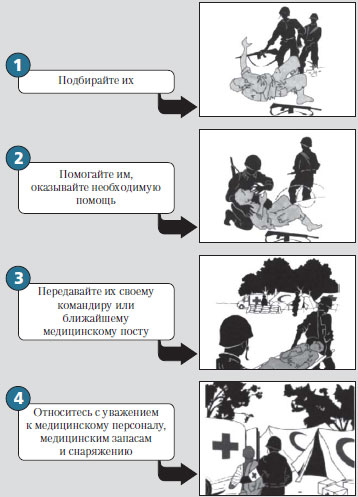

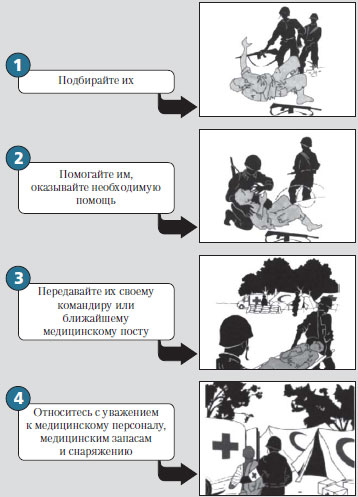

Воюющие стороны могут заключать соглашения о перемирии или о прекращении огня, чтобы подобрать раненых, оставшихся на поле боя, транспортировать их, а также произвести обмен ими. Они обязаны разыскивать и регистрировать все возможные данные, способствующие установлению личности раненых, больных и умерших, попавших в их руки, как со своей, так и с неприятельской стороны (схемы 7, 8, 9).

Схема 7. Действия, обеспечивающие защиту раненых и больных во время вооружённого конфликта

Схема 8. Основные требования международного гуманитарного права по защите раненых и больных из состава действующей армии

Схема 9. Основные требования международного гуманитарного права по защите раненых, больных и потерпевших кораблекрушение из состава вооружённых сил на море

Умершие должны быть погребены с честью. Если возможно, их надо похоронить согласно обрядам религии, к которой они принадлежат. К их могилам нужно относиться с уважением, содержать надлежащим образом, чтобы их всегда можно было разыскать.

Под защитой международного гуманитарного права находятся медицинские формирования и духовный персонал (схема 10).

Схема 10. Состав медицинских формирований

Запрещается нападать на медицинские формирования, причинять им ущерб или препятствовать их функционированию, даже если в данный момент в них нет ни раненых, ни больных.

Духовный персонал включает в себя лиц как из состава вооружённых сил, так и гражданских (например, священников), которые заняты выполнением исключительно духовных функций.

Попав в руки противника, лица из числа медицинского или духовного персонала должны иметь возможность продолжать выполнение своих функций по уходу за ранеными и больными. В случае, если их задержание не является необходимым для ухода за военнопленными, они должны быть отпущены.

Медицинский и духовный персонал, выполняющий свои функции во время военных действий, должен носить отличительную эмблему красного креста или красного полумесяца.

Во второй половине XIX в. во многих странах мира возникли общества по оказанию помощи раненым и больным воинам, впоследствии объединившиеся в Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Название движению дали две эмблемы, принятые для обозначения обществ помощи раненым и медицинских формирований.

В соответствии с Женевской конвенцией об улучшении участи раненых и больных воинов во время сухопутной войны 1864 г. общепринятой опознавательной эмблемой для тех, кто оказывает помощь на поле боя, стал красный крест на белом поле. Эта эмблема была принята в знак уважения к Швейцарии, где был основан Международный комитет в защиту раненых и больных воинов. С 1876 г. в качестве опознавательного знака своих военно‑медицинских служб ряд стран стал использовать знак красного полумесяца на белом поле.

Эмблемы красного креста и красного полумесяца, правила использования которых зафиксированы в Женевских конвенциях, выполняют две основные функции – защитную и отличительную.

Уважайте эти знаки!

Они защищают:

• раненых и больных,

• медицинских работников и персонал обществ Красного Креста и Красного Полумесяца;

• больницы, пункты оказания первой медицинской помощи, помещения организаций Красного Креста и Красного Полумесяца.

В период вооружённых конфликтов главное их предназначение – показать воюющим, что обозначенные ими лица и объекты не могут быть подвергнуты нападению. В качестве защитного знака эмблему имеют право использовать медицинские службы вооружённых сил, все гражданские медицинские учреждения и транспортные средства, предназначенные для оказания медицинской помощи, а также представители Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Эмблема, используемая в качестве защитного знака, должна быть больших размеров, чтобы символ, означающий оказание помощи раненым и больным, был виден издалека.

Использование эмблемы как отличительного знака небольшого размера направлено на то, чтобы показать, что лица, носящие её, и объекты, обозначенные ею, связаны с Международным движением Красного Креста и Красного Полумесяца.

В Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца входят следующие организации:

Международный комитет Красного Креста (МККК)

Национальное общество Красного Креста и Красного Полумесяца

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

Международный комитет Красного Креста – нейтральная неправительственная организация. На основании существующих международных документов Международному комитету Красного Креста принадлежит особое право – в силу его нейтральности – предлагать воюющим сторонам свои услуги для оказания помощи жертвам вооружённых конфликтов. В этих целях он направляет своих делегатов во все концы мира.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца объединяет все национальные общества, поддерживает и координирует их деятельность на международном уровне.

Вопросы и задания

1. В чём заключается правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение военнослужащих?

2. В чём заключается опасность неправомерного использования эмблем красного креста или красного полумесяца в военное время?

В 1859 г. во время поездки по коммерческим делам швейцарец Анри Дюнан случайно оказался свидетелем сражения при Сольферино в Ломбардии. Здесь весь день шёл кровавый бой. Тысячи истекающих кровью раненых умирали в мучениях из‑за беспомощности военно‑медицинской службы.

Обратившись к правительствам европейских государств, Дюнан предложил созвать международную конференцию и подписать договор, который обеспечивал бы защиту раненым и санитарному персоналу. Подписанная 22 августа 1864 г. 12 государствами, представлявшими тогда политическое лицо мира, Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных воинов во время сухопутной войны положила начало международному гуманитарному праву.

1.2. Защита раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение.

В то время как в Женевских Конвенциях 1949 года положения по данному вопросу можно найти в разных документах (так, раненые, больные и лица, потерпевшие кораблекрушение, из состава вооруженных сил находятся под защитой Конвенций I и II, а раненые и больные гражданские лица - IV Kонвенции), часть II Протокола I объединяет их всех вместе под общим заголовком “Раненые, больные и лица, потерпевшие кораблекрушение”. Термины “раненые” и “больные” означают лиц (как военнослужащих, так и гражданских), которые нуждаются в медицинской помощи или уходе и воздерживаются от любых враждебных действий. В отношении всех раненых и больных, независимо от того, к какой стороне они принадлежат, запрещаются следующие действия:

- всякие виды убийств, физические увечья, жестокое обращение, пытки и истязания;

- медицинские или научные эксперименты;

- удаление тканей или органов для пересадки;

- посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное или унижающее обращение;

- осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения, вынесенного надлежащим образом учрежденным судом, при наличии судебных гарантий 2 .

Под “лицами, потерпевшими кораблекрушение” понимаются военнослужащие и гражданские лица, которые подвергаются опасности на море или в других водах (таких, как реки или озера) в результате несчастья, случившегося с ними, и которые воздерживаются от любых враждебных действий. Из данного определения явствует, что “потерпевшее кораблекрушение” - это временное состояние лица. Оно завершается как только данное лицо оказывается высаженным на берег и тем самым приобретает иной статус, например, военнопленного, “раненого” или гражданского лица. Женевские Конвенции устанавливают, что во всякое время, и в особенности после боя, стороны, находящиеся в конфликте, должны принять все возможные меры к тому, чтобы разыскать и подобрать раненых, больных и потерпевших кораблекрушение, оградить их от ограбления и дурного обращения и обеспечить им необходимый уход, а также к тому, чтобы разыскать мертвых и воспрепятствовать их ограблению. Более того, военные власти могут обращаться к гражданскому населению и обществам помощи с просьбой подбирать раненых, больных и потерпевших кораблекрушение, разыскивать погибших и сообщать об их местонахождении. При ведении боевых действий на мер то же самое относится к нейтральным торговым судам, яхтам и другим мелким судам, к капитанам которых стороны, находящиеся в конфликте, могут обратиться с просьбой принять на борт раненых, больных и потерпевших кораблекрушение и обеспечить им уход, а также подбирать погибших (ст. 21 II Конвенции). Кроме того, п. 1 ст. 33 Протокола I предусматривает, что каждая сторона, находящаяся в конфликте, как только позволят обстоятельства, и самое позднее, сразу после окончания активных военных действий, “разыскивает лиц, о которых противная сторона сообщает как о пропавших без вести”. Согласно ст. 19 II Конвенции стороны, находящиеся в конфликте, должны зарегистрировать все имеющиеся в их распоряжении данные, способствующие установлению личности раненых, больных, потерпевших кораблекрушение и умерших неприятельской стороны, попавших в их руки. Эта информация должна быть доведена до сведения Справочного бюро (организация которого предусмотрена ст. 122 III Конвенции) для передачи стороне противника, в частности, через посредничество Центрального Агентства по розыску Международного Комитета Красного Креста. Если информация не направляется через МККК и его Центральное Агентство, каждая сторона должна предоставить эти сведения Центральному справочному агентству, утвержденному в соответствии с III Конвенцией. Наконец, необходимо подчеркнуть, что раненые, больные и лица, потерпевшие кораблекрушение, оказавшиеся на территории нейтрального государства, подлежат интернированию 1 , а попавшие во власть неприятеля считаются военнопленными, и к ним применяются соответствующие нормы международного права.

1.3. Гуманное обращение с военнопленными.

Выше мною было рассмотрено, какие категории лиц, попавших во власть противника, имеют право на статус военнопленного. Под военным пленом понимается ограничение свободы лиц, принимавших участие в военных действиях, в целях пресечения их дальнейшего участия в вооруженной борьбе. Режим военного плена призван обеспечить не только сохранение жизни военнопленного, но и защиту его неотъемлемых человеческих прав. В этой связи необходимо всегда помнить о том, что военнопленные находятся во власти Державы противника, а не отдельных лиц или воинских частей, взявших их в плен (ст. 12 III Конвенции). Следовательно, за все, что происходит с военнопленными, несет ответственность государство неприятеля, но это не умаляет, однако, индивидуальной ответственности лиц в случае нарушения ими правил обращения с военнопленными. III Конвенция подробно регламентирует порядок содержания военнопленных:

- их размещение, обеспечение питанием и одеждой;

- требование гигиены и оказание медицинской помощи;

- религиозную, интеллектуальную и физическую деятельность и т.д.

В соответствии со ст. 122 воюющие страны обязаны организовать справочные бюро по делам военнопленных, которые должны давать ответы на все вопросы, связанные с военнопленными. Не пытаясь охватить все стороны, касающиеся защиты прав военнопленных, выделю лишь те из них, которые, на мой взгляд, являются наиболее важными.

Первое. III Конвенцией устанавливается институт доверенных лиц. Ст. 79 предусматривает, что во всех местах содержания военнопленных, за исключением тех, где находятся офицеры, военнопленные имеют право свободно путем тайного голосования избирать доверенных лиц, которые должны представлять их перед военными властями, Державами-Покровительницами 1 , Международным Комитетом Красного Креста и перед всякой другой организацией, оказывающей им помощь. В лагерях для офицеров и приравненных к ним лиц и в смешанных лагерях старший по званию военнопленный офицер признается доверенным лицом. Пользуясь прерогативами и льготами, перечисленными в ст. 81, доверенные лица военнопленных содействуют их моральному и физическому благополучию. Эти лица не только осуществляют контроль над распределением помощи, но и делают все зависящее от них для того, чтобы помочь военнопленным при возникновении трудностей в отношениях с властями. Следует также подчеркнуть, что военнопленные имеют неограниченное право обращаться к представителям Державы-Покровительницы либо через свое доверенное лицо, либо непосредственно, если они считают это необходимым для того, чтобы обратить их внимание к тем моментам режима плена, в отношении которых у них имеются жалобы (ст. 78).

Второе. Конвенцией предусматривается, что военнопленные должны подчиняться законам, уставам и приказам, действующим в вооруженных силах держащей в плену Державы (ст. 82). Власти этой Державы могут применить судебные и дисциплинарные меры наказания в отношении военнопленного. Но при решении данного вопроса они должны проявлять максимальную снисходительность и по возможности прибегать к дисциплинарным мерам, а не к судебному преследованию. Так, например, в III Конвенции содержится несколько положений, касающихся побега и попыток к бегству. Общепризнанно, что данный поступок не противоречит мужества, чести и любви к отечеству военнослужащего, поэтому в случае неудавшегося побега к нему применяются только дисциплинарные меры (даже в случае рецидива). Дисциплинарные взыскания могут быть наложены только начальником лагеря или офицером, назначенным им, и ни в коем случае не военнопленным. В статье 89 перечисляются виды дисциплинарных взысканий, но далее указывается, что они не должны быть бесчеловечными, жестокими или опасными для здоровья военнопленных, и продолжительность одного наказания никогда не должна превышать 30 дней. Что касается мер наказания, назначенных судом, то военнопленного, в силу ст. 84, за исключением строго оговоренных случаев могут судить только военные суды. Важно заметить, что военнопленные пользуются покровительством данной Конвенции даже в случае осуждения. Запрещаются коллективные наказания за индивидуальные проступки, телесные наказания, заключение в помещения, лишенные дневного света, и вообще какие бы то ни было виды пыток или проявления жестокости. По смыслу ст. 100 III Конвенции за совершение преступлений, карающихся смертной казнью в вооруженных силах держащей в плену Державы, военнопленному в принципе может быть вынесен смертный приговор. Однако в соответствии со ст. 76 и ст. 77 Дополнительного протокола I смертный приговор не должен выноситься беременным женщинам и матерям малолетних детей, зависящих от них, а также пленным, совершившим преступление в возрасте до 18 лет. Если такой приговор вынесен, он не приводится в исполнение. Кроме того, в ст. 107 III Конвенции предусмотрено, что Держава-Покровительница может вмешиваться в случае вынесения смертного приговора. Согласно ст. 101 смертный приговор может быть приведен в исполнение не ранее, чем через шесть месяцев со дня его вынесения. При судебном рассмотрении принципы обычного судопроизводства должны быть соблюдены, то есть военнопленному должны быть обеспечены основные гарантии, предусмотренные ст. 99 III Конвенции и ст. 75 Протокола I. Коротко говоря, суд должен выносить приговор, исходя из презумпции невиновности обвиняемого военнопленного. На всякий вынесенный ему приговор военнопленный имеет право подать апелляционную или кассационную жалобу и просить о пересмотре дела. Любое решение суда и приговор должны быть незамедлительно доведены до сведения Державы-Покровительницы.

Третье. Даже во время военных действий Конвенцией (в ст. 109) предусматривается непосредственная репатриация раненых и больных, чьи умственные и физические способности, по всей видимости, сильно снизились (неизлечимые, тяжелораненые и тяжелобольные, излечившиеся), и госпитализация в нейтральных странах определенных категорий больных и лиц с менее тяжелыми ранениями. В типовом соглашении по вопросу о непосредственной репатриации и госпитализации в нейтральной стране раненых и больных военнопленных (Приложение I к III Конвенции) перечисляются многочисленные случаи, в которых можно применить этот принцип. Вопрос о том, какие военнопленные подлежат репатриации, призваны решать смешанные медицинские комиссии, назначенные с начала вооруженного конфликта (ст. 112). Однако, стороны конфликта должны отправлять тяжелораненых и больных военнопленных на родину, независимо от их числа и звания, только тогда, когда они будут в состоянии вынести транспортировку. Ни один из них не может быть репатриирован против своего желания во время военных действий. Все остальные военнопленные должны быть освобождены и репатриированы “тотчас же по прекращении военных действий” (ст. 118 III Конвенции). Следует также отметить, что стороны в конфликте по гуманным соображениям должны стараться репатриировать военнопленных, не дожидаясь окончания войны, и по возможности на взаимной основе, то есть путем обмена пленными. Завершая рассмотрение данного вопроса, необходимо подчеркнуть, что пленные, не имеющие признанного статуса военнопленных, тем не менее всегда имеют право на основные гарантии, предусмотренные ст. 75 Дополнительного протокола I.

Когда в 1854 г. началась Крымская война, во франко‑британских экспедиционных войсках не было медицинской службы. Из 300 тыс. человек, которые насчитывала эта армия, 83 тыс. умерло от болезней, страдая в невообразимых условиях беспорядка.

В соответствии с нормами международного гуманитарного права все раненые, больные и лица, потерпевшие кораблекрушение, имеют право на уважение и защиту. С ними должны обращаться гуманно. Их нельзя оставлять на произвол судьбы, даже если они принадлежат к стороне противника. Между ранеными и больными не должно проводиться никакого различия по каким бы то ни было соображениям, кроме медицинских.

Воюющие стороны могут заключать соглашения о перемирии или о прекращении огня, чтобы подобрать раненых, оставшихся на поле боя, транспортировать их, а также произвести обмен ими. Они обязаны разыскивать и регистрировать все возможные данные, способствующие установлению личности раненых, больных и умерших, попавших в их руки, как со своей, так и с неприятельской стороны (схемы 7, 8, 9).

Схема 7. Действия, обеспечивающие защиту раненых и больных во время вооружённого конфликта

Схема 8. Основные требования международного гуманитарного права по защите раненых и больных из состава действующей армии

Схема 9. Основные требования международного гуманитарного права по защите раненых, больных и потерпевших кораблекрушение из состава вооружённых сил на море

Умершие должны быть погребены с честью. Если возможно, их надо похоронить согласно обрядам религии, к которой они принадлежат. К их могилам нужно относиться с уважением, содержать надлежащим образом, чтобы их всегда можно было разыскать.

Под защитой международного гуманитарного права находятся медицинские формирования и духовный персонал (схема 10).

Схема 10. Состав медицинских формирований

Запрещается нападать на медицинские формирования, причинять им ущерб или препятствовать их функционированию, даже если в данный момент в них нет ни раненых, ни больных.

Духовный персонал включает в себя лиц как из состава вооружённых сил, так и гражданских (например, священников), которые заняты выполнением исключительно духовных функций.

Попав в руки противника, лица из числа медицинского или духовного персонала должны иметь возможность продолжать выполнение своих функций по уходу за ранеными и больными. В случае, если их задержание не является необходимым для ухода за военнопленными, они должны быть отпущены.

Медицинский и духовный персонал, выполняющий свои функции во время военных действий, должен носить отличительную эмблему красного креста или красного полумесяца.

Во второй половине XIX в. во многих странах мира возникли общества по оказанию помощи раненым и больным воинам, впоследствии объединившиеся в Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Название движению дали две эмблемы, принятые для обозначения обществ помощи раненым и медицинских формирований.

В соответствии с Женевской конвенцией об улучшении участи раненых и больных воинов во время сухопутной войны 1864 г. общепринятой опознавательной эмблемой для тех, кто оказывает помощь на поле боя, стал красный крест на белом поле. Эта эмблема была принята в знак уважения к Швейцарии, где был основан Международный комитет в защиту раненых и больных воинов. С 1876 г. в качестве опознавательного знака своих военно‑медицинских служб ряд стран стал использовать знак красного полумесяца на белом поле.

Эмблемы красного креста и красного полумесяца, правила использования которых зафиксированы в Женевских конвенциях, выполняют две основные функции – защитную и отличительную.

Уважайте эти знаки!

Они защищают:

• раненых и больных,

• медицинских работников и персонал обществ Красного Креста и Красного Полумесяца;

• больницы, пункты оказания первой медицинской помощи, помещения организаций Красного Креста и Красного Полумесяца.

В период вооружённых конфликтов главное их предназначение – показать воюющим, что обозначенные ими лица и объекты не могут быть подвергнуты нападению. В качестве защитного знака эмблему имеют право использовать медицинские службы вооружённых сил, все гражданские медицинские учреждения и транспортные средства, предназначенные для оказания медицинской помощи, а также представители Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Эмблема, используемая в качестве защитного знака, должна быть больших размеров, чтобы символ, означающий оказание помощи раненым и больным, был виден издалека.

Использование эмблемы как отличительного знака небольшого размера направлено на то, чтобы показать, что лица, носящие её, и объекты, обозначенные ею, связаны с Международным движением Красного Креста и Красного Полумесяца.

В Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца входят следующие организации:

Международный комитет Красного Креста (МККК)

Национальное общество Красного Креста и Красного Полумесяца

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

Международный комитет Красного Креста – нейтральная неправительственная организация. На основании существующих международных документов Международному комитету Красного Креста принадлежит особое право – в силу его нейтральности – предлагать воюющим сторонам свои услуги для оказания помощи жертвам вооружённых конфликтов. В этих целях он направляет своих делегатов во все концы мира.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца объединяет все национальные общества, поддерживает и координирует их деятельность на международном уровне.

Вопросы и задания

1. В чём заключается правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение военнослужащих?

2. В чём заключается опасность неправомерного использования эмблем красного креста или красного полумесяца в военное время?

В 1859 г. во время поездки по коммерческим делам швейцарец Анри Дюнан случайно оказался свидетелем сражения при Сольферино в Ломбардии. Здесь весь день шёл кровавый бой. Тысячи истекающих кровью раненых умирали в мучениях из‑за беспомощности военно‑медицинской службы.

Обратившись к правительствам европейских государств, Дюнан предложил созвать международную конференцию и подписать договор, который обеспечивал бы защиту раненым и санитарному персоналу. Подписанная 22 августа 1864 г. 12 государствами, представлявшими тогда политическое лицо мира, Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных воинов во время сухопутной войны положила начало международному гуманитарному праву.

1.2. Защита раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение.

В то время как в Женевских Конвенциях 1949 года положения по данному вопросу можно найти в разных документах (так, раненые, больные и лица, потерпевшие кораблекрушение, из состава вооруженных сил находятся под защитой Конвенций I и II, а раненые и больные гражданские лица - IV Kонвенции), часть II Протокола I объединяет их всех вместе под общим заголовком “Раненые, больные и лица, потерпевшие кораблекрушение”. Термины “раненые” и “больные” означают лиц (как военнослужащих, так и гражданских), которые нуждаются в медицинской помощи или уходе и воздерживаются от любых враждебных действий. В отношении всех раненых и больных, независимо от того, к какой стороне они принадлежат, запрещаются следующие действия:

- всякие виды убийств, физические увечья, жестокое обращение, пытки и истязания;

- медицинские или научные эксперименты;

- удаление тканей или органов для пересадки;

- посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное или унижающее обращение;

- осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения, вынесенного надлежащим образом учрежденным судом, при наличии судебных гарантий 2 .

Под “лицами, потерпевшими кораблекрушение” понимаются военнослужащие и гражданские лица, которые подвергаются опасности на море или в других водах (таких, как реки или озера) в результате несчастья, случившегося с ними, и которые воздерживаются от любых враждебных действий. Из данного определения явствует, что “потерпевшее кораблекрушение” - это временное состояние лица. Оно завершается как только данное лицо оказывается высаженным на берег и тем самым приобретает иной статус, например, военнопленного, “раненого” или гражданского лица. Женевские Конвенции устанавливают, что во всякое время, и в особенности после боя, стороны, находящиеся в конфликте, должны принять все возможные меры к тому, чтобы разыскать и подобрать раненых, больных и потерпевших кораблекрушение, оградить их от ограбления и дурного обращения и обеспечить им необходимый уход, а также к тому, чтобы разыскать мертвых и воспрепятствовать их ограблению. Более того, военные власти могут обращаться к гражданскому населению и обществам помощи с просьбой подбирать раненых, больных и потерпевших кораблекрушение, разыскивать погибших и сообщать об их местонахождении. При ведении боевых действий на мер то же самое относится к нейтральным торговым судам, яхтам и другим мелким судам, к капитанам которых стороны, находящиеся в конфликте, могут обратиться с просьбой принять на борт раненых, больных и потерпевших кораблекрушение и обеспечить им уход, а также подбирать погибших (ст. 21 II Конвенции). Кроме того, п. 1 ст. 33 Протокола I предусматривает, что каждая сторона, находящаяся в конфликте, как только позволят обстоятельства, и самое позднее, сразу после окончания активных военных действий, “разыскивает лиц, о которых противная сторона сообщает как о пропавших без вести”. Согласно ст. 19 II Конвенции стороны, находящиеся в конфликте, должны зарегистрировать все имеющиеся в их распоряжении данные, способствующие установлению личности раненых, больных, потерпевших кораблекрушение и умерших неприятельской стороны, попавших в их руки. Эта информация должна быть доведена до сведения Справочного бюро (организация которого предусмотрена ст. 122 III Конвенции) для передачи стороне противника, в частности, через посредничество Центрального Агентства по розыску Международного Комитета Красного Креста. Если информация не направляется через МККК и его Центральное Агентство, каждая сторона должна предоставить эти сведения Центральному справочному агентству, утвержденному в соответствии с III Конвенцией. Наконец, необходимо подчеркнуть, что раненые, больные и лица, потерпевшие кораблекрушение, оказавшиеся на территории нейтрального государства, подлежат интернированию 1 , а попавшие во власть неприятеля считаются военнопленными, и к ним применяются соответствующие нормы международного права.

1.3. Гуманное обращение с военнопленными.

Выше мною было рассмотрено, какие категории лиц, попавших во власть противника, имеют право на статус военнопленного. Под военным пленом понимается ограничение свободы лиц, принимавших участие в военных действиях, в целях пресечения их дальнейшего участия в вооруженной борьбе. Режим военного плена призван обеспечить не только сохранение жизни военнопленного, но и защиту его неотъемлемых человеческих прав. В этой связи необходимо всегда помнить о том, что военнопленные находятся во власти Державы противника, а не отдельных лиц или воинских частей, взявших их в плен (ст. 12 III Конвенции). Следовательно, за все, что происходит с военнопленными, несет ответственность государство неприятеля, но это не умаляет, однако, индивидуальной ответственности лиц в случае нарушения ими правил обращения с военнопленными. III Конвенция подробно регламентирует порядок содержания военнопленных:

- их размещение, обеспечение питанием и одеждой;

- требование гигиены и оказание медицинской помощи;

- религиозную, интеллектуальную и физическую деятельность и т.д.

В соответствии со ст. 122 воюющие страны обязаны организовать справочные бюро по делам военнопленных, которые должны давать ответы на все вопросы, связанные с военнопленными. Не пытаясь охватить все стороны, касающиеся защиты прав военнопленных, выделю лишь те из них, которые, на мой взгляд, являются наиболее важными.

Первое. III Конвенцией устанавливается институт доверенных лиц. Ст. 79 предусматривает, что во всех местах содержания военнопленных, за исключением тех, где находятся офицеры, военнопленные имеют право свободно путем тайного голосования избирать доверенных лиц, которые должны представлять их перед военными властями, Державами-Покровительницами 1 , Международным Комитетом Красного Креста и перед всякой другой организацией, оказывающей им помощь. В лагерях для офицеров и приравненных к ним лиц и в смешанных лагерях старший по званию военнопленный офицер признается доверенным лицом. Пользуясь прерогативами и льготами, перечисленными в ст. 81, доверенные лица военнопленных содействуют их моральному и физическому благополучию. Эти лица не только осуществляют контроль над распределением помощи, но и делают все зависящее от них для того, чтобы помочь военнопленным при возникновении трудностей в отношениях с властями. Следует также подчеркнуть, что военнопленные имеют неограниченное право обращаться к представителям Державы-Покровительницы либо через свое доверенное лицо, либо непосредственно, если они считают это необходимым для того, чтобы обратить их внимание к тем моментам режима плена, в отношении которых у них имеются жалобы (ст. 78).

Второе. Конвенцией предусматривается, что военнопленные должны подчиняться законам, уставам и приказам, действующим в вооруженных силах держащей в плену Державы (ст. 82). Власти этой Державы могут применить судебные и дисциплинарные меры наказания в отношении военнопленного. Но при решении данного вопроса они должны проявлять максимальную снисходительность и по возможности прибегать к дисциплинарным мерам, а не к судебному преследованию. Так, например, в III Конвенции содержится несколько положений, касающихся побега и попыток к бегству. Общепризнанно, что данный поступок не противоречит мужества, чести и любви к отечеству военнослужащего, поэтому в случае неудавшегося побега к нему применяются только дисциплинарные меры (даже в случае рецидива). Дисциплинарные взыскания могут быть наложены только начальником лагеря или офицером, назначенным им, и ни в коем случае не военнопленным. В статье 89 перечисляются виды дисциплинарных взысканий, но далее указывается, что они не должны быть бесчеловечными, жестокими или опасными для здоровья военнопленных, и продолжительность одного наказания никогда не должна превышать 30 дней. Что касается мер наказания, назначенных судом, то военнопленного, в силу ст. 84, за исключением строго оговоренных случаев могут судить только военные суды. Важно заметить, что военнопленные пользуются покровительством данной Конвенции даже в случае осуждения. Запрещаются коллективные наказания за индивидуальные проступки, телесные наказания, заключение в помещения, лишенные дневного света, и вообще какие бы то ни было виды пыток или проявления жестокости. По смыслу ст. 100 III Конвенции за совершение преступлений, карающихся смертной казнью в вооруженных силах держащей в плену Державы, военнопленному в принципе может быть вынесен смертный приговор. Однако в соответствии со ст. 76 и ст. 77 Дополнительного протокола I смертный приговор не должен выноситься беременным женщинам и матерям малолетних детей, зависящих от них, а также пленным, совершившим преступление в возрасте до 18 лет. Если такой приговор вынесен, он не приводится в исполнение. Кроме того, в ст. 107 III Конвенции предусмотрено, что Держава-Покровительница может вмешиваться в случае вынесения смертного приговора. Согласно ст. 101 смертный приговор может быть приведен в исполнение не ранее, чем через шесть месяцев со дня его вынесения. При судебном рассмотрении принципы обычного судопроизводства должны быть соблюдены, то есть военнопленному должны быть обеспечены основные гарантии, предусмотренные ст. 99 III Конвенции и ст. 75 Протокола I. Коротко говоря, суд должен выносить приговор, исходя из презумпции невиновности обвиняемого военнопленного. На всякий вынесенный ему приговор военнопленный имеет право подать апелляционную или кассационную жалобу и просить о пересмотре дела. Любое решение суда и приговор должны быть незамедлительно доведены до сведения Державы-Покровительницы.

Третье. Даже во время военных действий Конвенцией (в ст. 109) предусматривается непосредственная репатриация раненых и больных, чьи умственные и физические способности, по всей видимости, сильно снизились (неизлечимые, тяжелораненые и тяжелобольные, излечившиеся), и госпитализация в нейтральных странах определенных категорий больных и лиц с менее тяжелыми ранениями. В типовом соглашении по вопросу о непосредственной репатриации и госпитализации в нейтральной стране раненых и больных военнопленных (Приложение I к III Конвенции) перечисляются многочисленные случаи, в которых можно применить этот принцип. Вопрос о том, какие военнопленные подлежат репатриации, призваны решать смешанные медицинские комиссии, назначенные с начала вооруженного конфликта (ст. 112). Однако, стороны конфликта должны отправлять тяжелораненых и больных военнопленных на родину, независимо от их числа и звания, только тогда, когда они будут в состоянии вынести транспортировку. Ни один из них не может быть репатриирован против своего желания во время военных действий. Все остальные военнопленные должны быть освобождены и репатриированы “тотчас же по прекращении военных действий” (ст. 118 III Конвенции). Следует также отметить, что стороны в конфликте по гуманным соображениям должны стараться репатриировать военнопленных, не дожидаясь окончания войны, и по возможности на взаимной основе, то есть путем обмена пленными. Завершая рассмотрение данного вопроса, необходимо подчеркнуть, что пленные, не имеющие признанного статуса военнопленных, тем не менее всегда имеют право на основные гарантии, предусмотренные ст. 75 Дополнительного протокола I.

Читайте также:

- Какие свойства римского права способствовали его рецепции странами европы

- Какая золотая монета с 50 годов чеканится для коллекционеров без права обращения на финансовом рынке

- Действителен ли патент в каждой стране

- Если не расписаны можно ли подать на алименты

- В каких случаях контракт не может быть заключен с гражданином