В античной философии мир как прекрасно оформленное одухотворенное упорядоченное гармоничное целое

Обновлено: 28.06.2024

Генезис (зарождение) античной философии связан с преодолением мифологии как формы сознания родового общества. Причем к моменту перехода древних греков к цивилизации мифы уже утратили свою первозданность. С незапамятных времен они передавались из уст в уста, нередко меняя свое содержание. Многое в мифах было переосмыслено под влиянием древневосточной мифологии и космогонии. Это влияние можно обнаружить в древнейших памятниках греческой духовной культуры – в поэзии Гомера и Гесиода.

Оказалось, что боги Олимпа во многом подобны древнеиндийским богам. И те и другие подвержены всем человеческим страстям и отличаются от людей лишь бессмертием. Но несмотря на это недостижимое для смертных преимущество, они завидуют успехам и победам людей и обрушивают на них свой гнев, вынуждая человека делать им жертвоприношения. Принося жертву, человек надеялся ублажить богов, чтобы избежать их гнева.

Возможно, что слишком уж человеческое в божественной натуре было обусловлено тем, что боги Олимпа, как и древнеиндийские боги, не были всемогущими. Они не обладали абсолютной свободой. Древнеиндийские боги, подобно всему живому, подчинялись законам сансары и кармы[12]. А боги Олимпа находились во власти Судьбы – Мойры. В мифологии Гомера Судьба выступала как безличная сила, как неотвратимая необходимость. Такое понимание судьбы явилось прообразом объективного закона, который управляет мирозданием и поиском которого впоследствии занялась античная философия.

Перво-наперво возник Хаос (Бездна), а затем

Широкогрудая Гея (Земля), прочное седалище навек

Всех бессмертных, живущих на вершине снежного

И Тартар туманный в недрах широкодорожной Земли,

И Эрос (Любовь) – прекраснейший среди

Из Хаоса родились Эреб (Мрак) и черная Ночь, [13]

А от Ночи произошли Эфир и Денница,

Которых она родила, зачав от Эреба в любовном

Земля сначала родила равное себе

Звездное Небо (Урана), чтобы оно покрыло ее повсюду,

И да будет блаженным богам прочным седалищем

Родила и высокие Горы – прелестные обиталища Богинь-Нимф, которые живут в ущелистых горах,

Еще родила бурно волнующуюся неистощимую пучину

Море, [все это] – без вожделенной любви. А потом,

Разделив ложе с Небом, родила глубоководовертного

Как видим, Гесиод развивал мысль о порождении всего существующего и объяснял сложные природные и социальные явления сексуально-брачными отношениями. В образно-символической форме он выразил представления древних греков о мироздании, о его первоначале.

Поставленный мифологией вопрос о первоначале волновал и первых греческих философов. Собственно, с учения о первоначале началась античная философия. Она позаимствовала у мифологии многие образы и символы, но использовала рациональный подход к действительности. Она постепенно наполняла мифологические образы в объяснении мира новым содержанием, заменяя их категориями, отношения между которыми выстраивала по законам логического мышления.

Разнообразные связи древнегреческих городов-полисов с Персией, Египтом, Индией и другими странами Древнего Востока способствовали усвоению и переработке греками накопленного народами этих государств знания. Овладение восточным знанием (прежде всего математикой и астрономией) убедило греков в том, что существует повторяемость в небесных и вообще природных явлениях, подвело их к формулировке всеобщих законов. Пришло понимание того, что за образами, которые являются результатом непосредственного восприятия действительности органами чувств, скрываются сущности, постигаемые только умом.

С позиций зарождающейся науки[15] древнегреческие мыслители причину всего существующего видели в самой природе. Природа для них и была той сущностью, которая не совпадает с непосредственным человеческим опытом и выявить которую можно исключительно с помощью разума.

Прочувствуйте разницу! В мифологии первоначалом выступала некая внеприродная первопричина (боги) всего происходящего в природе. В философии же первоначало трактуется как первооснова всего сущего, то есть как субстанция[16]. Важнейшие мировоззренческие вопросы о происхождении мира и человека, поставленные мифологией и унаследованные философией, решались последней совершенно в иной плоскости. Мифология отвечала на эти вопросы, исходя из принципа порождения. Кто родил все сущее? Именно этот вопрос интересовал мифологию и требовал разъяснения. В то время как древнегреческая философия стремилась получить ответ на вопрос, из чего все сущее произошло, и в этом видела свою основную задачу.

Сама постановка вопроса о первооснове мира свидетельствовала о готовности древнегреческих мыслителей постичь сущность мира как некоего целого. Античная философия зарождалась и развивалась как знание о мире в целом, о мире как космосе. Космоцентризм определил характерные особенности генезиса древнегреческой философии.

Поиск первоосновы, обеспечивающей единство мира, несмотря на множественность существующих в нем вещей, привел эллинских мыслителей к понятию космоса. Они понимали космос как структурно организованный, гармоничный, согласованный во всех его частях и проявлениях мир.

Основными характеристиками мира как космоса являются симметрия, гармония, мера, красота. Подлинной формой единства и совершенства такого мира считалась сфера. Она объемлет собой упорядоченное множество всех вполне обозримых чувственно-материальных вещей. В представлении раннегреческих философов чувственно-материальный космос являл собой неизменную картину мира, в центре которого находилась земля, наверху – всегда наблюдаемое звездное небо, а внизу – подземный мир. Основными принципами существования такого мира выступали душа, ум и судьба.

Космическая душа отвечала за движение и самодвижение мира, космический ум – за целесообразность его существования, а судьба – за его первоединство, которое совмещает в себе материальное и идеальное, целесообразное и нецелесообразное.

В античной космогонии мир, обладающий такими чертами, обнаруживал себя как Абсолют, кроме которого ничего не существует и которому ничто не противостоит. И в этом смысле он объявлялся раннегреческими мыслителями божественным. По сути дела, они отождествляли мир с богом. Такой взгляд на мир принято называть пантеизмом.

В обожествленном космосе боги не являются вне-природной сверхъестественной силой, творцами мира. Они – лишь олицетворение основных природных стихий, внутренние принципы движения и развития мира, придающие ему форму в соответствии с природной необходимостью.

Неотъемлемой составляющей Космоса рассматривался человек. Он не противопоставлялся природе. Его душа и ум разумного существа считались отражением космических души и ума, а судьба, которая подчиняла себе даже богов, применительно к человеку выступала как космическая необходимость. Эллинские философы полагали человека микрокосмом, внутренне соотнесенным с макрокосмом. Они считали, что космические силы проходят сквозь человека и воплощаются в нем. Любое знание, любая мысль проникает в разум человека извне, как частица единого Космоса. Поэтому человек как разумное существо способен в процессе познания проникать в самые глубинные основания Космоса и сообразовывать свои действия с его законами.

При этом раннегреческие философы наделяли Космос психическими свойствами, утверждая тем самым всеобщую одушевленность природного мира.

Представления о всеобщей одушевленности получили название гилозоизма. Гилозоизм отрицает границу между живым и неживым и приписывает чувствительность, способность ощущать и мыслить не только всем организмам, но и неорганическим телам.

В пользу того, что философское знание имеет четко выраженные признаки научности, говорит то, что

во-первых, оно является систематизированным и последовательным;

во-вторых, одни положения философского знания вытекают из других в соответствии с правилами логики;

в-третьих, философское знание доказательно и опирается на обоснованные аргументы;

в-четвертых, оно нацелено на раскрытие сущности и закономерностей развития мира;

в-пятых, в составе философского знания функционируют естественнонаучные данные, поскольку, как уже отмечалось выше, первые греческие философы были одновременно и первыми естествоиспытателями.

Лишь по мере накопления эмпирического материала философское и конкретно-научное знание о мире отделились друг от друга. И если отдельные науки, отпочковываясь от философии, лишали ее привилегии быть единственной формой теоретического освоения действительности, то философия сама по себе все же продолжала соответствовать критериям научности.

Обладая признаками научности, философия, тем не менее, существенно отличается от науки. Дело в том, что основные усилия философии с самого момента ее возникновения были направлены на то, чтобы найти высшее начало и смысл бытия, определить отношение человека к Богу, уяснить идею души, определить природу и пределы познания, наметить решение нравственных проблем.

Эти и другие фундаментальные проблемы, составляющие предметное содержание философии, свидетельствуют о том, что философия (в большей своей части) рассматривает мир за пределами чувственного опыта человека. В то время как наука ориентирована на поиск объективного знания о реальности, исходя из опыта и эксперимента. Поэтому все сверхчувственное исключается из сферы научного исследования. Научными считаются лишь те утверждения, которые можно эмпирически проверить или опровергнуть.

Понятно, что никакой опыт или эксперимент не позволяет постичь мир как нечто целое, единое, беспредельное в пространстве и непреходящее во времени.

Демонстрируя свое единство и в то же самое время противоположность с системой научного знания, философия более четко обнаружила свою специфику как формы универсального знания.

Философия как форма универсального знания нацелена на то, чтобы установить внутреннюю связь и единство всех элементов мира, раскрыть универсальные, всеобщие законы и основные тенденции развития мира, общества и познания, с которыми человек может соотнести свою жизнь и понять свое место в мире.

Античной философией называют совокупность философских учений Древней Греции и Древнего Рима в период с 7-6 веков до н.э. по 6 век н.э. Начало античной философии связывают с образование первых древнегреческих полисов и именем Фалеса Милетского (625-547 гг. до н.э.), а конец – с учением неоплатонизма и декретом императора Юстиниана о закрытии философских школ в Афинах (529 г. н.э.).

Античная философия: этапы развития, представители и особенности обновлено: 22 ноября, 2019 автором: Научные Статьи.Ру

В дальнейшем идеи античной философии легли в основу средневековой философии и считаются главным источников развития европейской общественной мысли.

В античной философии выделяют 4 основных периода: Натурфилософский (доклассический) этап (7-5 вв. до н.э., Классический этап (5-4 вв. до н.э.), Эллинистическо-римский этап (4 в. до н.э. – 3 в. н.э.), Завершающий этап (3-6 вв. н.э.).

Натурфилософский (доклассический) этап (7-5 вв. до н.э.)

Доклассическая античная философия возникла в древнегреческих городах-государствах (полисах): Милете, Эфесе, Элее и т.д. Она представляет собой совокупность философских школ, названных по имени соответствующих полисов. Натурфилософы (в переводе –философы природы) рассматривали проблемы мироздания в единстве природы, богов и человека; причем природа космоса определяла природу человека. Главным вопросом доклассической философии был вопрос о первооснове мира.

Ранние натурфилософы выдвигали на первый план проблему космической гармонии, которой должна соответствовать и гармония человеческой жизни (космологический подход).

У поздних натурфилософов созерцательный подход сочетается с использованием логической аргументации, и появляется система категорий.

К натурфилософам относят:

Нужна помощь в написании работы?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Классический этап (5-4 вв. до н.э.)

Период расцвета античной философии. На этом этапе центром философской мысли были Афины, поэтому его также называют афинским. Главные особенности классического этапа:

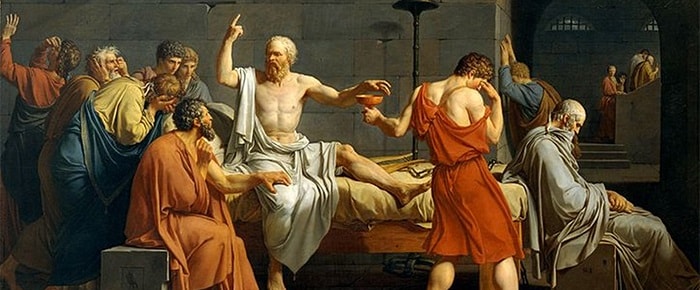

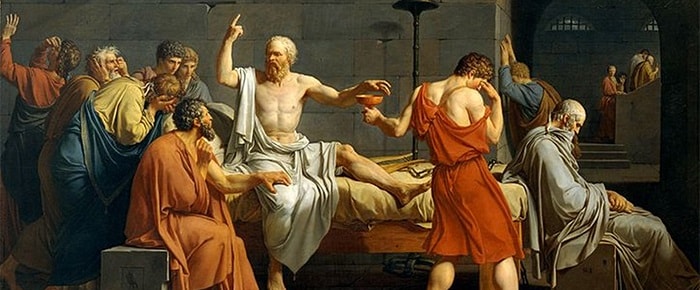

Наиболее известными философами классического периода являются древнегреческие мыслители Сократ, Платон и Аристотель, а также философы-софисты.

Особенности философии софистов:

Софисты не создали единого философского учения, но они пробудили интерес к критическому мышлению и человеческой личности.

К старшим софистам причисляют (2-я пол. 5 века до н.э.): Горгия, Протагора, Гиппия, Продика, Антифонта, Крития.

К младшим софистам относят: Ликофрона, Алкидамонта, Трасимаха.

Сократ (469-399 гг. до н.э) – считается основоположником классической философии. Как и софисты, он сделал центром своего учения человека и его внутренний мир, однако их учение считал бесплодным и поверхностным. Существование богов он ставил под сомнение, во главу угла ставил разум, истину и знание.

Главные идеи Сократа:

- Познание самого себя есть одновременно поиск знания и добродетели.

- Признание своего невежества побуждает к расширению знаний.

- Существует высший Разум, разлитый по Вселенной, а человеческий разум – лишь ничтожная его доля.

Сутью жизни Сократа были его беседы с учениками и дискуссии с оппонентами. Путем постижения истины он считал майевтику (метод, им же изобретенный, по-гречески означает повивальное искусство) – поиск истины путем диалога, иронии и коллективного размышления. Сократу также приписывают изобретение индуктивного метода, ведущего от частного к общему.

Поскольку свое учение философ предпочитал излагать в устной форме, основные его положение дошли до нас в пересказах Аристофана, Ксенофонта и Платона.

Платон (Афинский) настоящее имя – Аристокл (427-347 гг. до н.э.). Ученик и последователь Сократа, всю жизнь проповедовал нравственный смысл его идей. Основал в пригороде Афин собственную школа, названную Академией, и положил начало идеалистическому направлению в философии.

Согласно идеалистической теории Платона мир делится на 2 категории:

В рамках своей философии Платон также разработал учение о добродетели и создал теорию идеального государства.

Идеи Платона оказали огромное влияние как на последующие философские школы античности, так и на мыслителей Средних Веков и Нового времени.

Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.). Аристотель был учеником Платона и двадцать лет провел в его Академии. После смерти Платона он восемь лет служил воспитателем Александра Македонского, а в 335-334 гг. до н.э. основал в окрестностях Афин собственное учебное заведение – Ликей, где преподавал вместе с последователями. Создал свою собственную философскую систему, опирающуюся на логику и метафизику.

Основные положения философии Аристотеля:

- в основе любой вещи лежат: материя и форма (материальная сущность и идея вещи);

- философия – универсальная наука о бытие, она дает обоснование всем наукам;

- основой науки является чувственное восприятие (мнение), однако истинного знания можно достичь лишь с помощью разума;

- решающее значение имеет поиск первой или конечной причины;

- главная причина жизни есть душа – сущность бытия любой вещи. Существуют: низшая (растительная), средняя (животная) и высшая (разумная, человеческая) душа, придающая смысл и цель человеческой жизни.

Аристотель переосмыслил и обобщил философские знания всех предыдущих античных мыслителей. Он впервые систематизировал имеющиеся науки, разделив их на три группы: теоретические (физика, математика, философия), практические (среди которых одной из главных была политика) и поэтические, регулирующие производство различных предметов). Также он разработал теоретические основы этики, эстетики, социальной философии и основную структуру философского знания. Аристотель является автором геоцентрической системы в космологии, которая существовала вплоть до гелиоцентрической системы Коперника.

Учение Аристотеля явилось наивысшим достижением античной философии и завершило ее классический этап.

Эллинистическо-римский этап (4 в. до н.э. – 3 век н.э.)

Этот период получил свое название от греческого государства – Эллады, но включает также и философию римского общества. В это время в античной философии произошел отказ от создания фундаментальных философских систем и переход к проблемам этики, смысла и ценностей человеческой жизни.

Лукреций Кар (ок. 99 – 55 вв. до н.э.);

Основа человеческого счастья есть стремление к наслаждению, безмятежности и душевному спокойствию (атараксии).

Стремление к наслаждению – не субъективная воля человека, а свойство человеческой природы.

Зенон из Кития (336-264 гг. до н.э.) – основатель школы.

Эпиктет (50-138 гг. до н.э.);

Счастье есть главная цель человеческой жизни.

Благо есть то, что направлено на сохранение человеческого существа, зло – все, что направлено на его уничтожение.

Жить нужно в согласии с естественной природой и своей совестью.

Стремление к собственному сохранению есть не-нанесение вреда другому.

Панетий (ок. 185-110 гг. до н.э.);

Завершающий этап (3-6 вв. н.э.)

Период с 3 по 6 века н.э. включает философию не только греческого, но и римского мира. На этом этапе происходил кризис в римском обществе, что нашло отражение и в общественной мысли. Интерес к рациональному мышлению угасал, росла популярность различных мистических учений и влияние христианства.

Самым влиятельным учение этого периода стал неоплатонизм, наиболее известным представителем которого был Плотин (205-270 гг. н.э.).

Представители неоплатонизма занимались толкованиями учения Платона и критиковали все последующие течения. Главными идеями неоплатонизма были:

- Все низшее вытекает из Высшего. Высшее – это Бог, или некое философское первоначало. Высшее невозможно постичь разумом, лишь путем мистического экстаза.

- Суть познания – познание божественного принципа, воплощающего подлинность бытия.

- Благо – есть духовность, освобождение от телесного, аскетизм.

Полезные источники

Античная философия: этапы развития, представители и особенности обновлено: 22 ноября, 2019 автором: Научные Статьи.Ру

1. Этапы развития и основные черты античной философии.

2. Представители античной философии

Список использованной литературы

Античная философия являет собой последовательно развивавшуюся философскую мысль и охватывает период свыше тысячи лет - с конца VII в. до н.э. вплоть до VI в. н.э. Несмотря на все разнообразие воззрений мыслителей этого периода, античная, философия вместе с тем есть нечто единое, неповторимо оригинальное и чрезвычайно поучительное. Она развивалась не изолированно - она черпала мудрость Древнего Востока, культура которого уходит в более глубокую древность, где еще до греков происходило становление цивилизации: формировалась письменность, зачатки науки о природе и развивались собственно философские воззрения. Это относится к таким странам, как Ливия, Вавилон, Египет и Персия. Имело место влияние и более отдаленных стран Востока - Древнего Китая и Индии. Но различные поучительные заимствования не умаляют удивительной оригинальности и величия античных мыслителей.

Актуальность настоящего реферата обусловлена тем, что мысли мудрых людей даже глубокого прошлого нам нужны и теперь. Кто не знает истории философии, в том числе и античной, тот не может по-настоящему знать и ее современного состояния. Изучение истории философии говорит о поучительности приобщения к летописи былой мудрости. И даже заблуждения гениальных умов часто куда более поучительны, нежели отдельные открытия просто способных людей, а тонкости и странности в рассуждениях мудрецов более богаты и полезны для нас, чем просто здравый смысл в суждениях среднего человека. Разумеется, античная философия в целом представляет собой необъятный объект исследования, но, желая познакомиться с ней ближе, целью работы я вижу выделить основные черты античной философии, ее особенности и наиболее известные достижения.

В связи с этим можно выделить две основных задачи исследования:

· рассмотреть основные черты, школы, направления античной философии;

· выделить наиболее известные философские учения периода античности.

Реферат состоит из 2 разделов. В первом сформулированы цель и задачи исследования, во втором дается обзор учений наиболее известных философов античности.

1. Этапы развития и основные черты античной философии

Несмотря на наличие в предфилософские времена в Элладе различных специальных знаний, древнегреческая наука возникает одновременно с философией. Однако античная традиция единодушна в том, что первые античные философы прошли предварительное обучение в Египте и частично в Вавилонии, где они усвоили достижения ближневосточной протонауки. Согласно известному мифу, сама Европа - финикиянка, похищенная Зевсом. Брат Европы Кадм, оказавшись в Греции в поисках сестры, не только основал Фивы, но и принес грекам финикийский алфавит.

Уже первые античные философы стали перерабатывать афро-азиатскую вычислительную математику в дедуктивную науку. На этой основе и стало возможным возникновение античной философии как рационализированного мировоззрения, ищущего субстанциональную основу мироздания. Философия в Элладе зарождается как стихийный материализм, как натурфилософия или фисикофилософия на основе собственной мировоззренческой и ближневосточной научной предфилософии в условиях антиаристократической социальной революции.

Древнезападная, античная, сначала только греческая, а затем и римская, философия существовала в течение более чем тысячелетия (с 6 в. до н. э. по VI в. н. э.). За это время она прошла, как и вся античная культура, замкнутый цикл от зарождения к расцвету, а через него к упадку и гибели. В соответствии с этим история античной философии распадается на четыре периода: 1) зарождение и формирование (6 в. до н. э.); 2) зрелость и расцвет (5 - 4 вв. до н. э.), 3) закат - это греческая философия эпохи эллинизма и латинская философия периода Римской республики (3 - 1 вв. до н. э.) и 4) период упадка и гибели в эпоху Римской империи (1 - 5 вв. н. э.).

Несмотря на разнообразие философских школ и традиций, для этого периода можно выделить некоторые объединяющие черты. Античная философия синкретична, это означает, что для нее характерны большая слитность, нерасчлененность проблем, чем для последующей философии. В современной философии проводится обстоятельное расчленение мира, например на мир природы и мир человека. Для каждого из этих миров характерны свои расчленения. Современный философ вряд ли назовет природу доброй, для него добрым может быть лишь человек. Античный философ, как правило, распространял этические категории на весь космос. Античная философия космоцентрична: ее горизонты всегда охватывают весь Космос, в том числе и мир человека. Такой универсальный охват не всегда характерен для современной философии. Античная философия многого достигла на понятийном уровне - концепция идей Платона, понятие формы Аристотеля, понятие смысла у стоиков. Однако она почти не знает законов науки.

Этическое учение античности - это по преимуществу этика добродетелей, а не этика долга или ценностей. Античная философия по-настоящему функциональна, это означает, что она призвана помочь людям в их жизни.

Античная предфилософская мифология существовала в трех разновидностях: гомеровской, гесиодовской и орфической. Этот период характеризуется мифологическим подходом к мироустройству и миропониманию, у орфиков доминирует мистический подход к осмыслению мира.

Следующий этап развития античной философии – ионийская философия. Если принять, что античная философия - плод древнегреческой мифологической мировоззренческой и ближневосточной научной предфилософии, то факт зарождения философии в Ионии неудивителен. Иония - передовая часть Эгейского мира. Она была расположена на западном побережье полуострова Малая Азия и состояла из двенадцати самостоятельных полисов (Милет, Эфес, и др.) Иония - родина эпической поэзии и лирики. Ионийцамп были первые логографы, т. е. "пишущие слова" (подразумевается - прозой) и первые историки. Среди них Кадм Милетский, автор книги "Основание Милета", географ Гекатей Милетский с его "Описанием земли", историк Геродот.

Ионийская философия была представлена в основном Милетской школой и философом-одиночкой Гераклитом. Ионийская философия в целом стихийно-материалистична и наивно-диалектична, что не исключает наличия в ней и элементов идеализма. Ионийская философия - это протофилософия. Для нее характерны еще отсутствие поляризации на материализм и идеализм, чем и объясняются стихийность ее материализма и уживчивость его с зачатками идеализма, наличие многих образов мифологии, значительных элементов антропоморфизма, пантеизма, отсутствие собственно философской терминологии и связанная с этим иносказательность, представление физических процессов в контексте моральной проблематики, что свидетельствует о том, что и античная философия в известной мере рождается как этика.

Представителями милетской школы были ученые-естествоиспытатели Фалес (640-546), Анаксимандр (610-547), Анаксимен (575-528), которых интересовали и глубоко мировоззренческие вопросы. Они были озадачены поисками единого основания и начала сущего: "Из чего все?". Фалес усматривал его в воде, Анаксимандр – в апейроне, Анаксимен – в воздухе.

Так милетские мудрецы, еще отягощенные мифологическими взглядами, пытались выйти за пределы непосредственной видимости и дать естественное объяснение мира. Эту линию греческой философии продолжает Гераклит из Эфес (540-480 гг. до н.э.). Он также пытается за множеством явлений, постоянно изменяющихся и исчезающих, вычленить основу сущего и считает таковым огонь – вещественную и более всего изменяющуюся из природных стихий.

Гераклита интересует и другая проблема – состояние мира: как он существует? "Все сущее, - отвечает философ, - течет (движется), и ничего не остается на месте". Для описания вечной изменчивости, динамичности мира Гераклит использует образы "огня", дающего представление о ритмичном характере мирового процесса, и реки – неукротимого потока, в который "нельзя войти дважды". Идя дальше в своих рассуждениях, он ставит вопрос о причине изменения и называет таковой борьбу противоположных сил: холодного и горячего, влажного и сухого и т.п.

Пифагор (570-497 гг. до н.э.) создает собственную школу и обосновывает математический подход к познанию действительности, в объяснении которой идет не от природы, а от числа – математического начала. Космос он рассматривает как упорядоченное гармоничное целое, выраженное в числах. "Число владеет вещами", "число – основа сущего", "лучшее числовое отношение – гармония и порядок" – таковы главные суждения Пифагора и его учеников, изложивших учение о числовой структуре мироздания. С пифагорейцев философия силой разума преобразует миф в теоретические конструкции, а образы превращает в понятия. Намечается тенденция освобождения философии от мифологии и формирования рационально-понятийного миропонимания.

Еще больше в процессе перехода от образно-мифологического мировоззрения к философско-теоретическому преуспела элейская школа, представителями которой были Ксенофан (570-548 гг. до н.э.), Парменид (520-440 гг. до н.э.), Зенон (490-430 гг. до н.э.). Как и у их предшественников, предметом дискуссий явилась проблема сущности мира и способов его существования. Сила разума, по Пармениду, состояла в том, что с его помощью можно продвинуться от бесконечного множества фактов к некоей внутренней их основе, от изменчивости к устойчивости, подчиняясь определенным правилам, например, закону, запрещающему противоречия. Только на этом пути и можно выявить основу мира, отвлекаясь от его многообразия, выделить общее, что присуще ему и всем вещам, а за изменяющимся миром увидеть неизменное. Парменид полагает, что таковым является бытие. Следуя закону противоречия, он умозаключает: "Бытие есть, небытия вовсе нету". Бытие наделяется такими качествами, как: неделимость, неподвижность, совершенство, вневременность, вечность.

Заслуга Парменида и элейской школы огромна. Было выделено понятие бытия как основополагающей философской категории и тем самым положено начало важнейшей отрасли философии – онтологии. Также была обозначена проблема постоянного и изменяющегося в мире и отдано предпочтение устойчивым отношениям.

Вершиной философской мысли досократовского периода была идея античного атомизма, получившая проработку в философии Демокрита (460-370 гг. до н.э.). В своих рассуждениях он пытается разрешить противоречие, к которому пришла элейская школа, - противоречие между чувственно-воспринимаемой картиной мира и умозрительным ее постижением.

В отличие от Парменида Демокрит допускает небытие, которое "существует нисколько не менее, чем бытие". Под ним он подразумевает пустоту. В то же время бытие мыслится как совокупность мельчайших частиц, которые взаимодействуют между собой, вступают в различные отношения, передвигаются в пустоте. Единому неподвижному бытию элеатов, таким образом, противополагается учение о двух состояниях мира: атомах и пустоте, бытии и небытии, и бытие оказывается делимым. Атомы представляют собой мельчайшие, неделимые, неизменяемые и непроницаемые, абсолютно плотные, бесконечные по числу первотельца, которые, отличаясь друг от друга размерами, формой и положением, сталкиваясь и сплетаясь, образуют тела.

Классический период – период расцвета древнегреческого общества и его культуры с полисной демократией, которая открывала большие возможности совершенствованию личности, предоставляя свободному греку право участия в управлении общественными делами, а значит, принятия самостоятельных решений и одновременно требуя ответственности и мудрости. Человек осознавал себя суверенной личностью. Остро вставала проблема человека, его познавательных и деятельностных возможностей и места в обществе.

Дальнейшее развитие античной философии связывают с именами Сократа, Платона, Аристотеля – титанов античной философии.

В целом, этот период античной философии был характерен космоцентрическим направлением философской мысли, стихийно-материалистическим подходом в онтологических учениях. Большое значение имеет моральный и гносеологический релятивизм софистов, имевший общую антидогматическую направленность.

Античной философией называют совокупность философских учений Древней Греции и Древнего Рима в период с 7-6 веков до н.э. по 6 век н.э. Начало античной философии связывают с образование первых древнегреческих полисов и именем Фалеса Милетского (625-547 гг. до н.э.), а конец – с учением неоплатонизма и декретом императора Юстиниана о закрытии философских школ в Афинах (529 г. н.э.).

Античная философия: этапы развития, представители и особенности обновлено: 22 ноября, 2019 автором: Научные Статьи.Ру

В дальнейшем идеи античной философии легли в основу средневековой философии и считаются главным источников развития европейской общественной мысли.

В античной философии выделяют 4 основных периода: Натурфилософский (доклассический) этап (7-5 вв. до н.э., Классический этап (5-4 вв. до н.э.), Эллинистическо-римский этап (4 в. до н.э. – 3 в. н.э.), Завершающий этап (3-6 вв. н.э.).

Натурфилософский (доклассический) этап (7-5 вв. до н.э.)

Доклассическая античная философия возникла в древнегреческих городах-государствах (полисах): Милете, Эфесе, Элее и т.д. Она представляет собой совокупность философских школ, названных по имени соответствующих полисов. Натурфилософы (в переводе –философы природы) рассматривали проблемы мироздания в единстве природы, богов и человека; причем природа космоса определяла природу человека. Главным вопросом доклассической философии был вопрос о первооснове мира.

Ранние натурфилософы выдвигали на первый план проблему космической гармонии, которой должна соответствовать и гармония человеческой жизни (космологический подход).

У поздних натурфилософов созерцательный подход сочетается с использованием логической аргументации, и появляется система категорий.

К натурфилософам относят:

Нужна помощь в написании работы?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Классический этап (5-4 вв. до н.э.)

Период расцвета античной философии. На этом этапе центром философской мысли были Афины, поэтому его также называют афинским. Главные особенности классического этапа:

Наиболее известными философами классического периода являются древнегреческие мыслители Сократ, Платон и Аристотель, а также философы-софисты.

Особенности философии софистов:

Софисты не создали единого философского учения, но они пробудили интерес к критическому мышлению и человеческой личности.

К старшим софистам причисляют (2-я пол. 5 века до н.э.): Горгия, Протагора, Гиппия, Продика, Антифонта, Крития.

К младшим софистам относят: Ликофрона, Алкидамонта, Трасимаха.

Сократ (469-399 гг. до н.э) – считается основоположником классической философии. Как и софисты, он сделал центром своего учения человека и его внутренний мир, однако их учение считал бесплодным и поверхностным. Существование богов он ставил под сомнение, во главу угла ставил разум, истину и знание.

Главные идеи Сократа:

- Познание самого себя есть одновременно поиск знания и добродетели.

- Признание своего невежества побуждает к расширению знаний.

- Существует высший Разум, разлитый по Вселенной, а человеческий разум – лишь ничтожная его доля.

Сутью жизни Сократа были его беседы с учениками и дискуссии с оппонентами. Путем постижения истины он считал майевтику (метод, им же изобретенный, по-гречески означает повивальное искусство) – поиск истины путем диалога, иронии и коллективного размышления. Сократу также приписывают изобретение индуктивного метода, ведущего от частного к общему.

Поскольку свое учение философ предпочитал излагать в устной форме, основные его положение дошли до нас в пересказах Аристофана, Ксенофонта и Платона.

Платон (Афинский) настоящее имя – Аристокл (427-347 гг. до н.э.). Ученик и последователь Сократа, всю жизнь проповедовал нравственный смысл его идей. Основал в пригороде Афин собственную школа, названную Академией, и положил начало идеалистическому направлению в философии.

Согласно идеалистической теории Платона мир делится на 2 категории:

В рамках своей философии Платон также разработал учение о добродетели и создал теорию идеального государства.

Идеи Платона оказали огромное влияние как на последующие философские школы античности, так и на мыслителей Средних Веков и Нового времени.

Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.). Аристотель был учеником Платона и двадцать лет провел в его Академии. После смерти Платона он восемь лет служил воспитателем Александра Македонского, а в 335-334 гг. до н.э. основал в окрестностях Афин собственное учебное заведение – Ликей, где преподавал вместе с последователями. Создал свою собственную философскую систему, опирающуюся на логику и метафизику.

Основные положения философии Аристотеля:

- в основе любой вещи лежат: материя и форма (материальная сущность и идея вещи);

- философия – универсальная наука о бытие, она дает обоснование всем наукам;

- основой науки является чувственное восприятие (мнение), однако истинного знания можно достичь лишь с помощью разума;

- решающее значение имеет поиск первой или конечной причины;

- главная причина жизни есть душа – сущность бытия любой вещи. Существуют: низшая (растительная), средняя (животная) и высшая (разумная, человеческая) душа, придающая смысл и цель человеческой жизни.

Аристотель переосмыслил и обобщил философские знания всех предыдущих античных мыслителей. Он впервые систематизировал имеющиеся науки, разделив их на три группы: теоретические (физика, математика, философия), практические (среди которых одной из главных была политика) и поэтические, регулирующие производство различных предметов). Также он разработал теоретические основы этики, эстетики, социальной философии и основную структуру философского знания. Аристотель является автором геоцентрической системы в космологии, которая существовала вплоть до гелиоцентрической системы Коперника.

Учение Аристотеля явилось наивысшим достижением античной философии и завершило ее классический этап.

Эллинистическо-римский этап (4 в. до н.э. – 3 век н.э.)

Этот период получил свое название от греческого государства – Эллады, но включает также и философию римского общества. В это время в античной философии произошел отказ от создания фундаментальных философских систем и переход к проблемам этики, смысла и ценностей человеческой жизни.

Лукреций Кар (ок. 99 – 55 вв. до н.э.);

Основа человеческого счастья есть стремление к наслаждению, безмятежности и душевному спокойствию (атараксии).

Стремление к наслаждению – не субъективная воля человека, а свойство человеческой природы.

Зенон из Кития (336-264 гг. до н.э.) – основатель школы.

Эпиктет (50-138 гг. до н.э.);

Счастье есть главная цель человеческой жизни.

Благо есть то, что направлено на сохранение человеческого существа, зло – все, что направлено на его уничтожение.

Жить нужно в согласии с естественной природой и своей совестью.

Стремление к собственному сохранению есть не-нанесение вреда другому.

Панетий (ок. 185-110 гг. до н.э.);

Завершающий этап (3-6 вв. н.э.)

Период с 3 по 6 века н.э. включает философию не только греческого, но и римского мира. На этом этапе происходил кризис в римском обществе, что нашло отражение и в общественной мысли. Интерес к рациональному мышлению угасал, росла популярность различных мистических учений и влияние христианства.

Самым влиятельным учение этого периода стал неоплатонизм, наиболее известным представителем которого был Плотин (205-270 гг. н.э.).

Представители неоплатонизма занимались толкованиями учения Платона и критиковали все последующие течения. Главными идеями неоплатонизма были:

- Все низшее вытекает из Высшего. Высшее – это Бог, или некое философское первоначало. Высшее невозможно постичь разумом, лишь путем мистического экстаза.

- Суть познания – познание божественного принципа, воплощающего подлинность бытия.

- Благо – есть духовность, освобождение от телесного, аскетизм.

Полезные источники

Античная философия: этапы развития, представители и особенности обновлено: 22 ноября, 2019 автором: Научные Статьи.Ру

Читайте также:

- Какая организация осуществляет общее наблюдение за состоянием окружающей среды

- Точка возврата что это значит

- Какой критерий положен в основу классификации составов на материальные формальные и усеченные

- Какие выплаты к 9 мая будут детям войны

- Имеет ли право вкладчик имеющий вклад управляй повышать сумму неснижаемого остатка